|

| ||

online seit: 23.2.2009

Im Zuge der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) und dem daraufhin gegründeten Hamburger Kooperationsprojekt „Wirtschaft und Menschenrechte/Corporate Social Responsibility (CSR)“ hat sich an der Hamburger Staatlichen Fremdsprachenschule H 15 eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Ziel die Integration des Themenkomplexes „Unternehmensverantwortung“ in das Curriculum des Wirtschaftslehreunterrichts darstellt. Um sich dieser Zieldimension möglichst konkret und praxisbezogen nähern zu können, versucht die Arbeitsgruppe, einen Dialog zwischen Schülern der Berufsfachschule für kaufmännische Fremdsprachenassistenz und verschiedenen, in Hamburg ansässigen Unternehmen zu initiieren. Durch diese Dialoge sowie deren unterrichtliche Vor- und Nachbereitung soll u. a. die zentrale Fragestellung, ob und inwiefern die einzelnen Unternehmen verantwortungsvoll handeln, thematisiert werden. In diesem Schuljahr (2007/2008) konnte für das Vorhaben die Tchibo GmbH gewonnen werden, die sich bereit erklärte, eine Klasse vor Ort zu empfangen, um die Umsetzung der sozialen und ökologischen Verantwortung ihres Unternehmens zu thematisieren. Um diesen Anlass unterrichtspraktisch zu nutzen, war eine Unterrichtseinheit zu konzipieren, innerhalb derer die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH genau analysiert und abschließend aus Konsumentensicht individuell beurteilt werden konnte. Dies erforderte sowohl inhaltlich als auch didaktisch-methodisch ein bestimmtes Vorgehen. So musste die Unterrichtseinheit es inhaltlich ermöglichen, dass neben einer generellen Behandlung des Themenbereichs „Unternehmensverantwortung“ auch der speziellen Analyse der Umsetzung der Unternehmensverantwortung in dem konkreten Fall nachgegangen werden kann. Um diesen inhaltlichen Anspruch unterrichtspraktisch umsetzen zu können, bedurfte es eines didaktisch-methodischen Konzepts, welches sich einerseits der Behandlung der komplexen Inhaltsstruktur des Themenbereichs nicht verschließt. Andererseits sollte es darüber hinaus gewährleisten, dass die Schüler den entsprechenden Lernprozess insbesondere vor dem Hintergrund heterogener Lernvoraussetzungen erfolgreich durchlaufen können. Um dieser Setzung gerecht zu werden, wurde für das vorliegende Vorhaben ein Unterricht konzipiert, bei dem die Schüler selbst gesteuert mit Hilfe der digitalen Lernumgebung LAssi die soziale und ökologische Verantwortung der Tchibo GmbH analysieren und abschließend beurteilen. Im Folgenden werden die Lernprozessgestaltung sowie die Durchführung dieses Unterrichts dargestellt. Ziel des Beitrages ist es, eine konkrete Unterrichtseinheit exemplarisch darzustellen, in welcher die Schüler weitestgehend selbst gesteuert, eigenaktiv und erfolgreich mit Hilfe von LAssi neues Wissen erarbeiteten.

Wesentliche Grundannahme des vorliegenden Unterrichtsvorhabens ist, dass Lernen stets einen individuellen, aktiven, konstruktiven und sozialen Prozess darstellt, bei dem wahrgenommene Umwelteinflüsse in eine bereits entwickelte kognitive Struktur eingefügt werden bzw. diese durch die Verarbeitung von Umwelteinflüssen erweitert wird. Wissen ist demnach nicht als Abbild einer externen Realität zu verstehen, sondern die Folge eines konstruktiven Erkenntnisprozesses. Folglich kann Lernen auch nicht in erster Linie durch Vermittlung und Belehrung , also durch passives Aufnehmen von vorgefertigten Strukturen, bewirkt werden, sondern erfordert eine aktive Auseinandersetzung jeden Lerners mit den Umwelteinflüssen.

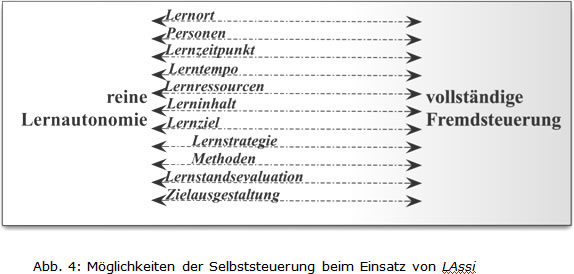

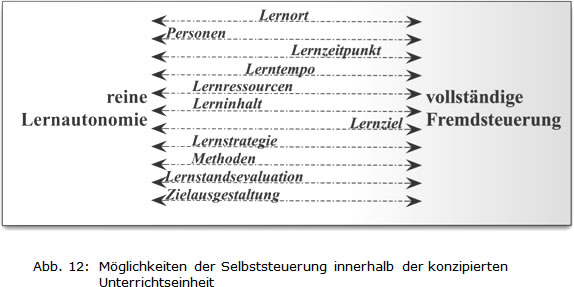

Hier setzt auch das Konzept des selbst gesteuerten Lernens an, welches als eine Lernform verstanden wird, bei der dem Lernenden bestimmte Freiheitsgrade bei einem oder mehreren Bestandteilen seines Lernprozesses (z. B. Lernort, Lernzeitpunkt, Lernziel, Lerninhalt etc.) eingeräumt sind, sodass er selbstständig auswählen und entscheiden und die erforderlichen Lernhandlungen selbständig und selbstverantwortlich durchführen kann (Vgl. PÄTZOLD/LANG 2004, 5). Ein derartiges Verständnis verdeutlicht bereits, dass (berufs-)schulisches Lernen nicht völlig selbst gesteuert erfolgen kann. Vielmehr findet es – wie Abbildung 1 zeigt – stets in einem Kontinuum mit den Polen „reine Lernautonomie“ und „vollkommene Fremdbestimmtheit“ statt. Entlang dieses Kontinuums lassen sich für die einzelnen Bestandteile des Lernprozesses verschiedene Grade von Selbst- bzw. Fremdsteuerung bestimmen lassen (vgl. ebd., 4 f.).

Ein selbst gesteuertes Lernarrangement sollte es dem Lernenden folglich ermöglichen, bestimmte Bestandteile innerhalb dieses Kontinuums selbständig zu bestimmen.

Um den Schülern bei der Beschreitung ihres selbst gesteuerten Lernprozesses Unterstützung anzubieten, wurde für den vorliegenden Unterricht nach einem Instrument gesucht, welches dieses zu leisten verspricht. In diesem Zusammenhang entstand die Idee, die Potenziale von LAssi zu nutzen.

Das Akronym LAssi steht für „Lern-Assistent“ bzw. „Learner's Assistent“. Dieser Lern-Assistent lässt sich als eine digitale Lernumgebung verstehen (Die digitale Lernumgebung mitsamt der Werkzeuge ist auf dem entsprechenden LAssi-Stick bereitgestellt und steht dem Lernenden ohne Installation auf dem Rechner zur Verfügung, sobald der Stick über den USB-Anschluss mit dem Computer verbunden wird. ), in der der Lernende mittels verschiedener Werkzeuge Informationen aus gewählten Lernausgangsmaterialien individuell erfassen, strukturieren, organisieren, sichern, evaluieren und anschlussfähig darstellen kann. Durch Einsatz dieser Werkzeuge soll LAssi den Aufbau kognitiver Kompetenzen unterstützen (vgl. LASSI-PROJEKT 2006, o. S.).

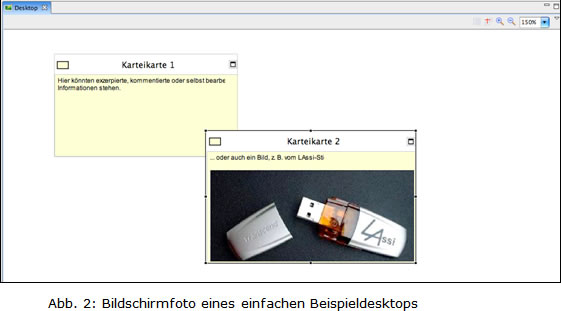

Analog zu einem manuellen Karteikartensystem lassen sich die Funktionen von LAssi wie folgt veranschaulichen: Die Arbeitsfläche des Lernassistenten wird als Desktop bezeichnet, auf dem der Lernende einzelne selbst angefertigte Karteikarten anlegen kann. Diese Karteikarten können mit Text- und Bildeinträgen gefüllt werden. Entscheidend ist, dass die auf Karteikarten erfassten Daten zunächst „‚angeeignetes' fremdes Wissen bspw. in Form von exzerpierten, kommentieren und selbst bearbeiteten Informationen“ (ebd.) aus Lernausgangsmaterialien darstellen.

Aus den entstehenden Wissenselementen müssen in einem nächsten Schritt eigene Erkenntnisse gewonnen werden – die Wissenselemente müssen konstruktiv zueinander in Beziehung gebracht werden (vgl. TÖPEL 2007a, 3). Die einzelnen Karteikarten können hierzu farblich individuell gestaltet und in ihrer Größe und Anordnung beliebig auf dem Desktop arrangiert werden. Darüber hinaus lassen sich die Wissenselemente mittels verschiedener Werkzeuge strukturieren, sortieren und miteinander vernetzen. Als Werkzeuge stehen hierzu gegenwärtig der Pro-/Contrakasten , der Stapel , der Sortierkasten, die Amöbe und die Pinnwand zur Verfügung (vgl. ZEISKE/ VALLENDOR o. J., 2 f.; ausführlicher: LASSI-PROJEKT 2006, o. S.).

Für den Lernprozess entscheidend ist die Tatsache, dass der Lernende mit den Wissenselementen, die er aus verschiedenen Quellen auf Karteikarten erfasst hat, mit Hilfe der Werkzeuge nun produktiv umgehen kann. So muss er bspw. zur Lösung einer Aufgabe entscheiden, welche Informationen ihm individuell relevant erscheinen, wie diese zusammenhängen, wie sie zu bewerten sind usw. Für diesen Konstruktionsprozess stellt die Software dem Lerner jene Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sich die grundlegenden Lernaktivitäten (Analysieren, Entscheiden, Erläutern, Experimentieren, Konstruieren, Problematisieren, Reflektieren, Strukturieren, Vergleichen und Visualisieren. Vgl. LASSI-PROJEKT 2006, o. S.) realisieren lassen. Welches Lernwerkzeug der Lerner für die zu vollziehenden Arbeitsschritte einsetzt, kann er individuell vor dem Hintergrund seiner eigenen Lernerfahrungen entscheiden (vgl. LASSI-PROJEKT 2006, o. S.).

Indem der Lernende die für den Lernprozess erforderlichen Lernaktivitäten durchführt, konstruiert er sich aus den ihm vorliegenden Informationen sein individuelles Denk- und Verständnisgebäude. Die hierzu notwendigen produktiven Verarbeitungs-/Denkprozesse werden nun auf dem Desktop sichtbar, was die eigene Kreativität und den für das erfolgreiche Lernen äußerst wichtigen Austausch über Ideen fördert (vgl. TÖPEL 2007a, 3).

Ein wesentlicher pädagogischer Effekt, der durch den Einsatz von LAssi bewirkt wird, ist die Unterstützung des selbst gesteuerten und individualisieren Lernens. Ganz im Sinne einer offenen Lern umgebung wirkt das LAssi -Tool (isoliert von Unterricht betrachtet) im Hinblick auf die Bestandteile des Lernprozesses kaum steuernd (vgl. Abb. 4 ) (vgl. LASSI-PROJEKT 2006, o. S.).

So eröffnet die Software dem Lerner erhebliche Freiheitsgrade, indem sich die Lernumgebung möglichst individuell angepasst verhält und dem Lerner jene Werkzeuge bietet, mit denen er gerne und erfolgreich Wissen bearbeiten kann. (Da sich LAssi gegenwärtig noch im Entwicklungsprozess befindet, existieren bislang nur die bereits erwähnten Werkzeuge. Dies wirkt sich auf die Selbststeuerung hinsichtlich der Lernstrategiewahl gegenwärtig noch leicht hemmend aus, da nicht jede Lernstrategie softwaretechnisch nachgebaut ist. Auch bei der Methodenwahl sind die Selbststeuerungsmöglichkeiten leicht begrenzt. Dies begründet sich durch die Tatsache, dass der pädagogische Nutzen von LAssi erst in Verbindung mit Konzepten des selbst gesteuerten Lernens optimiert wird (vgl. Töpel 2007b, 1). In Lernarrangements bzw. methodischen Großformen, die dem Lernenden keine Freiheitsgrade eröffnen, bleiben die Potentiale von LAssi weitestgehend ungenutzt. Der Einsatz von LAssi korrespondiert folglich mit dem Einsatz methodischer Großformen, die Selbststeuerung zulassen, wodurch die Freiheit der Methodenwahl eingegrenzt wird. ) Der Lerner kann insbesondere im Hinblick auf das Lerntempo, die Lernpartner, den Lernzeitpunkt und die verwendeten Lernressourcen selbst gesteuert lernen. Auch hinsichtlich des Lerninhalts, der Lernziele sowie der Zielausgestaltung bietet LAssi erhebliche Möglichkeiten der Selbststeuerung, da die Software fachlich-thematisch völlig offen gestaltet ist, sodass sowohl Aufgaben auf unterschiedlichen Verständnisniveaus als auch verschiedenster Inhalte bearbeitbar werden. Auch das selbst gesteuerte Lernen im Team lässt sich durch den Einsatz von LAssi unterstützen, wenn die Beiträge der einzelnen Lerngruppenmitglieder zur Lösung einer Aufgabe auf einem gemeinsamen Desktop gesammelt und anschließend gemeinsam genutzt werden.

Diese dem Lerner durch die Offenheit der Lernumgebung offerierten Freiheitsgrade werden im schulischen Kontext allerdings eingegrenzt, denn das unterrichtliche Setting wirkt stets gewissermaßen steuernd. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Bestandteile Lernort, Lernzeitpunkt und Lernziel.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Lernumgebung LAssi , in Kombination mit Konzepten des selbst gesteuerten Lernens, dem Lerner bei der konstruktiven Verarbeitung verschiedenster Anregungsgehalte ein entscheidendes Instrument zur Orientierung, Unterstützung und Hilfe bieten kann.

Wenn LAssi dieses Unterstützungspotential zum selbst gesteuerten Lernen theoretisch bietet, lag es nun konkret an, die Software sinnvoll in ein didaktisches Konzept einzubetten. Um dies umzusetzen, wurden die nachstehenden Planungsschritte einbezogen.

Die Unterrichtseinheit fand in einer Unterstufenklasse der Berufsfachschule für die kaufmännische Assistenz, Fachrichtung Fremdsprachen statt. Bei diesem vollqualifizierenden Bildungsgang handelt es sich um eine zweijährige, vollzeitschulische Berufsausbildung. Als Eingangsvoraussetzung gilt die Mittlere Reife mit einer Durchschnittsnote von mindestens 3,5 (vgl. BBS 2006, § 3).

Die Klasse setzte sich aus 20 Schülerinnen und einem Schüler zusammen, die zwischen 17 und 35 Jahren alt waren, wobei der Größtteil etwa 18 Jahre alt war. Ausgehend von den mündlichen und schriftlichen Bewertungen lag das Leistungsniveau der Klasse im entsprechenden Lernbereich durchschnittlich im befriedigenden Bereich. Es existierten allerdings etwa sechs klare Leistungsträger und fünf Schüler, die „mangelhafte“ bzw. „ungenügende“ Leistungen erbrachten. Der Gebrauch der deutschen Sprache war bei etwa zwei Drittel der Schüler in schriftlichen Äußerungen häufig fehlerbehaftet. Dies begründet auch mögliche Rechtschreibfehler auf den hier abgebildeten Karteikarten der LAssi -Desktops.

Fast jeder Schüler hatte den Computer bereits zuvor als Medium zur Textverarbeitung, Informationsbeschaffung, Präsentation und zur Unterstützung kognitiver Lernaktivitäten genutzt. Der Einsatz von LAssi war den Schülern vor Beginn der beschriebenen Unterrichtssequenz fremd.

Die Makrosequenz der gesamten vorliegenden Unterrichtssequenz umfasste 30 Unterrichtsstunden und verlief in der Zeit vom 16.11.07 bis zum 18.12.07.

Zu Beginn der Unterrichtseinheit erhielt jeder Schüler einen LAssi -Stick als Leihgabe der Projektleitung. Damit die Schüler während der Unterrichtseinheit mit dem Tool arbeiten konnten, fand der gesamte Unterricht in EDV-Räumen statt, in denen zum einen gewährleistet war, dass jeder Schüler einen eigenen Rechner zur Verfügung hatte. Zum anderen boten die meisten Räumlichkeiten die Möglichkeit, alleine, zu zweit und in Kleingruppen zu arbeiten.

War es das inhaltliche Ziel der Unterrichtseinheit, eine Analyse und Beurteilung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH durchzuführen, musste ein geeignetes didaktisches Konzept entwickelt werden, welches die Umsetzung dieser Zieldimension unterstützte. Besonders bedeutsam war es, den Lernern hinreichend Raum für Eigenaktivität, Individualität und Selbststeuerung zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre kognitiven Kompetenzen erfolgreich aufbauen und weiterentwickeln konnten. Ein mögliches didaktisches Konzept, welches diesem Anspruch gerecht zu werden schien, stellte das selbst gesteuerte Lernen dar.

Handlungsleitend für die Entwicklung eines Unterrichtskonzeptes waren demnach folgende Hypothesen:

• Wenn LAssi im Unterricht eingesetzt wird, wird die Umsetzung selbst gesteuerten Lernens unterstützt (Unterstützung des selbst gesteuerten Lernens).

• Wenn die Schüler mit Hilfe von LAssi lernen, gelingt ihnen die Beurteilung komplexer Sachverhalte (Güte der inhaltlichen Zielereichung des Lernprozesses).

In der vorliegenden Unterrichtseinheit wurde der indirekte Förderansatz des selbst gesteuerten Lernens verfolgt. ( PÄTZOLD/LANG 2004 unterscheiden zwei Formen zur Förderung selbst gesteuerten Lernens: den direkten und den indirekten Förderansatz. Im direkten Förderansatz würden dem Lernenden explizit Strategien und Techniken vermittelt, die er bewusst und gezielt einsetzen kann, um erfolgreich selbst gesteuert zu lernen. Vgl. auch FRIEDRICH/MANDL 1997, 253 ff.). So sollten den Lernenden in möglichst vielen Bestandteilen des Lernprozesses Freiheitsgrade bezüglich der Selbststeuerung eingeräumt werden, um die Schüler während des Arbeitsprozesses schrittweise daran zu gewöhnen, mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Darüber hinaus sollte den Schülern die Möglichkeit geboten werden, verschiedene, individuell relevante Lernangebote zu nutzen, an individuell relevanten Fragestellungen zu arbeiten sowie ihr individuell erarbeitetes Wissen in kollektiven Phasen auszuhandeln. Des Weiteren sollte der komplexe Themenbereich durch arbeitsteiliges Vorgehen handhabbar werden.

Um dies umzusetzen, wurden einzelne Methodenbausteine aus verschiedenen Konzepten ausgewählt und kombiniert. Hierzu zählte zum einen das Sandwichprinzip , bei dem sich individuelle und kollektive Phasen durch Einsatz des Gruppenpuzzles verbinden sowie Orientierungsphasen durch Zusammenkommen der gesamten Lerngruppe veranstalten lassen (vgl. HEROLD/LANDHERR 2003, 80 ff.). Um an individuell relevanten Fragen arbeiten zu können, wurde der Unterrichtsprozess konsequent auf die Lernbedarfe der Schüler ausgerichtet. Zentrales Element hierbei ist die Formulierung von Lernfragen seitens der Schüler. Damit erarbeitetes Wissen zu individuell relevanten Lernfragen der gesamten Lerngruppe verfügbar gemacht werden konnte, mussten die Informationen auf Wissenskerne reduziert werden. Hierzu boten sich Graf-iz an, auf denen das wesentliche Wissen auf einen Blick veranschaulicht werden kann (vgl. MÜLLER 2003, 6). Wenn die gesamte Klasse die arbeitsteilig erarbeiteten Informationen für den weiteren Lernprozess benötigt, sind bestimmte Präsentationsmethoden erforderlich. Um auch in diesen Phasen eine Selbststeuerung zu initiieren, wurde die Marktplatzmethode eingesetzt, bei der die Schüler entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen, ihres individuellen Relevanzempfindens usw. ihr Wissen konstruieren können. Der Unternehmensbesuch bei der Tchibo GmbH eröffnete den Schülern die Möglichkeit, individuell relevante, vertiefende Erkenntnisse zur Beurteilung der Unternehmensverantwortung zu gewinnen. Während des gesamten Lernprozesses sollten die Werkzeuge von LAssi bei den einzelnen Bearbeitungsschritten genutzt werden (Vgl. hierzu auch FRIEDRICH/MANDL 1997, 259, die u. a. ebendiese Forderung an den Medieneinsatz in Lernumgebungen stellen). Insbesondere dem Sortierkasten und der Amöbe kam bei der Beurteilung der Unternehmensverantwortung eine besondere Bedeutung zu.

Die Inhaltsstruktur des Unterrichtsthemas wurde durch die für eine Analyse und Beurteilung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH zu berücksichtigenden Aktivitäten seitens Unternehmens in diesem Bereich bestimmt. Einer Analyse dieser Aktivitäten folgend, ließen sich insbesondere die Themengebiete „TairTrade“, „Rainforest Alliance“, „Common Code for a Coffee Community“, „International Coffee Partners“, „Forest Stewardship Council“, „Kernarbeitsnormen der International Labour Organization“, „Clean Clothes Campaign“ sowie „Social Accountability International“ identifizieren.

Da die Schüler diese Aktivitäten selbst gesteuert analysieren, war weder eine horizontale noch vertikale Reduktion vorgesehen.

Das kognitive Groblernziel der Unterrichtseinheit war es, dass die Schüler eine begründete Beurteilung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH auf Grundlage einer fundierten Analyse vornehmen.

Neben diversen weichen Kompetenzen waren folgende Lernziele im Bereich der Fachkompetenz intendiert:

Die Schüler können…

… die verschiedenen Aktivitäten im Bereich der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH sowohl für das non-food-Sortiment als auch für das food-Sortiment beispielhaft darlegen (LZ 1).

… die von der Tchibo GmbH verwendeten Gütesiegel (FairTrade, Rainforest Alliance, Commom Code for the Coffee Community, Forest Stewardship Council) und Nachhaltigkeitsstandards (Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO)) sowie die ihnen zugrunde liegenden Kriterien abbilden (LZ 2).

… die Aktivitäten der Tchibo GmbH im Bereich der sozialen Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter abbilden (LZ 3).

… die Aktivitäten der Tchibo GmbH im Bereich der sozialen Unterstützung von Mitarbeitern und Unternehmern von Zulieferbetrieben abbilden (insbesondere im Hinblick auf das Engagement bei den International Coffee Partners) (LZ 4).

… die an die Tchibo GmbH gerichtete Kritik seitens der Clean Clothes Campaign darlegen (LZ 5).

… begründet Kriterien zur Beurteilung von Unternehmensverantwortung aufstellen (LZ 6).

… auf Grundlage plausibler Kriterien die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH begründet beurteilen (LZ 7).

In der vorliegenden Unterrichtseinheit erarbeiteten sich die Schüler selbst gesteuert das für eine Beurteilung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH erforderliche, komplexe Wissen. Hierzu analysierten sie in verschiedenen Lernschleifen die Webseite des Unternehmens zielgerichtet und bereiteten sich auf einen Dialog mit den Unternehmensvertretern vor. Nach dem Unternehmensbesuch werteten sie die vorliegenden Informationen aus und beurteilten begründet die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH auf Grundlage ihrer Kenntnisse. Die vorliegende Unterrichtseinheit endete mit der Präsentation der einzelnen Beurteilungen im Klassenverband sowie einer Parallelklasse.

Informationsbeschaffung I

Nach einem Problemaufriss, bei dem die Schüler für nachhaltiges Wirtschaften sensibilisiert wurden, begann die Unterrichtseinheit mit einer Informationsbeschaffung zu den konkreten Aktivitäten, die die Tchibo GmbH unternimmt, um verantwortlich zu handeln.

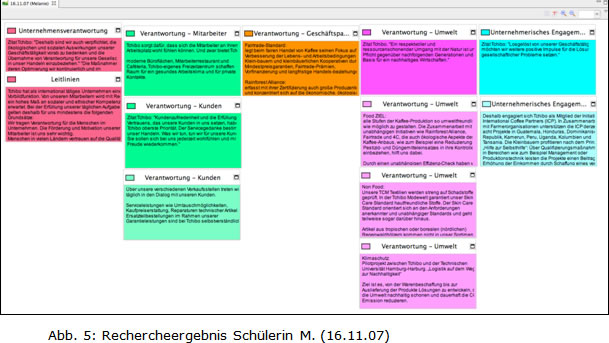

Hierzu recherchierten die Schüler zunächst alleine auf der Homepage des Unternehmens, wo umfangreiche Informationen zum Themenkomplex „Unternehmensverantwortung“ bereitgestellt sind. Um die Rechercheergebnisse zu erfassen, richteten die Schüler einen Desktop zum entsprechenden Thema unter LAssi ein. Die gesammelten Informationen sowie offene Fragen erfassten die Schüler auf Karteikarten, die sie beliebig arrangierten, farblich gestalteten, individuell formatierten oder in Stapeln sortierten, um inhaltliche Zusammenhänge abzubilden.

Die Arbeit mit LAssi , insbesondere die individuelle Gestaltung der Karteikarten bereitete den Schülern sehr viel Freude. Durch die intuitive Programmführung zeigte sich bereits zu Beginn dieser Phase, dass LAssi als Lernmedium (im Gegensatz zum Lerninhalt ) fungierte. Der eigentliche Lerninhalt konnte somit im Wesentlichen ohne größere (bedienungs-)technische Schwierigkeiten zielgerichtet bearbeitet werden. Diese Erkenntnis ist insbesondere bedeutsam, da den Schülern die Bedienung von LAssi zuvor unbekannt war. Es verdeutlicht folglich die besonders benutzerfreundliche Handhabung der Software, welche demnach ohne großen Vorlauf im Unterricht eingesetzt werden kann.

Informationsaustausch I

In der darauf folgenden Doppelstunde haben die Schüler ihr individuelles Wissen innerhalb fünf selbständig bestimmter Stammgruppen abgeglichen, Ergänzungen vorgenommen sowie offene Fragen gesammelt. Entsprechend veränderten sich die erstellen Desktops, indem offene Lernfragen erfasst und neue Zusammenhänge erschlossen wurden (vgl. Abb. 6).

Hierzu mussten die Schüler, während sie sich diskursiv austauschten, stets ihren LAssi -Desktop im Blick behalten und Ergänzungen sowie offene Fragen auf Karteikarten notieren. Dies erforderte entweder den Einsatz mobiler Rechner oder ein Raumarrangement, in dem an Desktop-PCs auch in Gruppen sinnvoll gearbeitet werden kann. Die Stunde endete mit einem Austausch im Plenum, bei dem offene Recherchefragen (wie bspw. in Abb. 6; gelbe Karteikarte) zentral gesammelt wurden.

Planung und Informationsbeschaffung II

Da die Schüler ihre ungeklärten und subjektiv als relevant betrachteten Recherchefragen präsentiert hatten, musste überlegt werden, wie der weitere Verlauf gestaltet werden sollte. Hierzu unterbreitete die Lehrkraft den Schülern einen entsprechenden Vorschlag, bei dem die Recherchefragen sinnvoll nach wesentlichen Nachhaltigkeitsstandards gebündelt und um weitere wichtige Aspekte ergänzt wurden. Da sich die einzelnen Standards i. d. R. auf die Kernarbeitsnormen der ILO beziehen, erschien es sinnvoll, dass alle Schüler diese zunächst kennen. Folglich fand vor Beginn der selbständigen Recherchephase eine Plenumsphase statt, in der ein Informationstext zur ILO gelesen und thematisiert wurde.

Anschließend ordneten sich die Schüler einzelnen Recherchefragen zu, die sie individuell interessierten und welche sie in den darauf folgenden Unterrichtsstunden bearbeiten wollten (Expertengruppen).

Um den Schülern eine erste Orientierung sowie Quellen für eine weitergehende Recherche anzubieten, wurden durch die Lehrkraft ein Arbeitsauftrag zu den einzelnen Recherchefragen sowie einseitige Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt. Die Schüler lasen die Texte und begannen selbständig mit einer anschließenden Internetrecherche. Nach den einzelnen Unterrichtsstunden wurden die Desktops der Schüler von der Lehrkraft ausgewertet und konkrete Hilfestellungen für das weitere Vorgehen auf gesonderten Karteikarten formuliert (vgl. Abb. 7).

In den Folgestunden arbeiteten die Schüler an diesen kommentierten Desktops selbständig weiter, sodass inhaltliche Vertiefungen auf den Desktops ersichtlich wurden (vgl. Abb. 8).

Informationsverarbeitung II

Um das in Expertengruppen erarbeitete Wissen im nächsten Schritt der gesamten Klasse zur Verfügung zu stellen, musste es auf das Wesentliche reduziert werden. Dieser Verarbeitungsschritt sollte durch die Erstellung eines Graf-iz erfolgen, da durch die vorgegebene Struktur den Schülern eine Hilfestellung geboten wird, wie sie ihr Wissen übersichtlich reduzieren können. Da Graf-iz gegenwärtig nicht mit LAssi zu erstellen sind, haben die Schüler diese auf DIN-A1-Pappen angefertigt (vgl. Abb. 9).

Beim Erstellen der Graf-iz wurde deutlich, dass die Schüler im Gegensatz zum Beginn der Unterrichtseinheit, stärkeres Vertrauen in ihre Arbeitsergebnisse hatten und somit nur noch vereinzelt inhaltliche Rückfragen stellten. Dies scheint ein Hinweis auf erste Erfolge des indirekten Förderansatzes zu sein.

Informationsaustausch II

Um die Wissenskerne nun der gesamten Lerngruppe zur Verfügung zu stellen, wurde das Gruppenpuzzle modifiziert, indem die Experten mit den erstellten Graf-iz nun nicht in ihre Stammgruppen zurückgingen, sondern diese allen Schülern präsentierten. Hierzu wurde die Marktplatzmethode eingesetzt, bei der jeweils zwei Schüler ihr Graf-iz an einem Marktstand die Inhalte zu ihrer Recherchefrage präsentierten, während die restlichen Expertengruppenmitglieder die anderen Marktstände besuchten. Die einzelnen Informationen sicherten die Schüler auf einem ausgehändigten Laufzettel sowie anschließend mit Hilfe von LAssi .

Ergebnisanalyse I

Nach durchgeführter Ergebnissicherung wurde nun der Unternehmensbesuch vorbereitet. Da dieser die Möglichkeit bot, den Unternehmensvertretern ungeklärte Fragen zu stellen, mussten diese gesammelt werden. Hierzu arbeiteten die Schüler wieder in ihren Stammgruppen. Die in der Stammgruppenarbeit entwickelten Fragen wiesen z. T. durch ihre hohe Komplexität auf ein fundiertes Wissen und gründliche Recherche hin, sodass an dieser Stelle bereits deutlich wurde, dass wesentliche Lernziele erreicht wurden (hierzu zählten insbesondere LZ 2/3/4/5).

Informationsbeschaffung III (Tchibo-Besuch)

Den Schülern wurde durch den Dialog mit den Unternehmensvertretern der Tchibo GmbH die Möglichkeit geboten werden, das Unternehmen sowie dessen Aktivitäten im Bereich der Unternehmensverantwortung nach der Internetrecherche aus einer weiteren Perspektive zu erkunden. Um für die Beurteilung der Unternehmensverantwortung eine ausgewogene Grundlage zu schaffen, konnten die Schüler ihre individuell relevanten Fragen vor Ort stellen.

Informationsaustausch III

Um am Folgetag einen Austausch über die Ergebnisse des Unternehmensbesuchs anzuregen, wurden im Plenum die individuellen Wahrnehmungen der Schüler anhand von Leitfragen gesammelt. U. a. wurde während dieser Phase bereits deutlich, dass die Schüler neue, wesentliche Informationen hinsichtlich der praktizierten Unternehmensverantwortung durch den Unternehmensbesuch erhalten hatten.

Ergebnisanalyse

Da die Schüler nun sowohl über die Internetrecherche als auch den Dialog mit den Unternehmensvertretern der Tchibo GmbH über eine solide Grundlage zur Beurteilung der Unternehmensverantwortung verfügten ( ® LZ 1 erreicht), mussten nun Beurteilungskriterien zur Unternehmensverantwortung identifiziert werden. Hierzu analysierten die Schüler die in ihren LAssi -Desktops gesammelten Informationen. Um die bevorstehende Beurteilung möglichst handhabbar zu gestalten, sollten die Schüler maximal sechs Kriterien benennen, nach denen sie die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH beurteilen wollten. Diese Kriterien sammelten die Schüler auf Metaplankarten.

Ergebnispräsentation I

Um sich auf einheitliche Beurteilungskriterien einigen zu können, präsentierten die Stammgruppen ihre gewählten Kriterien im Plenum. Diese wurden an der Metaplanwand geclustert, sodass im Ergebnis sechs begründete Beurteilungskriterien entwickelt wurden ( ® LZ 6 erreicht).

Ergebnisanalyse III

Anhand der vereinbarten Kriterien sollten die Stammgruppen nun die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH begründet beurteilen. Um dies zielgerichtet vornehmen zu können, war vor der eigentlichen Beurteilung eine Sichtung aller relevanten Informationen erforderlich. Da sich die gesamten Informationen zu den einzelnen Beurteilungskriterien auf den LAssi -Desktops befanden, waren diese zunächst entsprechend zu ordnen. Hierzu nutzten die Schüler den Sortierkasten , in welchen sie in die Zeilen die vereinbarten Kriterien eintrugen und in den Spalten die hierzu relevanten Nachhaltigkeitsstandards verorteten sowie zusätzliche Informationen aus dem Unternehmensbesuch einfügen. In einer dritten Spalte fügten sie diese Daten zusammen, indem sie die für sie individuell beurteilungsrelevanten Informationen sammelten (vgl. Abb. 10).

Abb. 10: Sortierkasten einer Stammgruppe

Auf diese Weise sichteten die Schüler erneut alle für eine Beurteilung als relevant empfundenen Informationen und strukturierten diese gemäß den Beurteilungskriterien. Im Ergebnis verfügten die Schüler über einen übersichtlichen Sortierkasten , in dem alle für die abschließende Beurteilung relevanten Informationen enthalten waren.

Nachdem die Schüler diesen Schritt vollzogen hatten, nahmen sie auf dessen Grundlage eine abschließende Beurteilung vor. Hierzu diskutierten die Schüler angeregt in ihren Stammgruppen, um sich auf eine Schulnote zu einigen, mit der sie die Umsetzung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH innerhalb eines Beurteilungskriteriums bewerteten wollten. Um die Beurteilung zu visualisieren, trugen sie die gewählte Note in die Amöbe -Funktion von LAssi ein. In einem weiteren Fenster der Amöbe begründeten sie die einzelnen Beurteilungen schriftlich. Um neben der Beurteilung innerhalb der Kriterien auch eine Gesamtbeurteilung abgeben zu können, sollte innerhalb der Amöbe auch diese dargelegt und begründet werden (vgl. Abb. 11).

Ein Vergleich der Beurteilungsergebnisse verdeutlicht, dass vor dem Hintergrund einer unterschiedlichen subjektiven Wahrnehmung die Umsetzung der Unternehmensverantwortung unterschiedlich interpretiert und bewertet wurde. Entsprechend unterscheiden sich die einzelnen Amöben der fünf Stammgruppen.

Ergebnispräsentation II

Abschließend präsentierten die Stammgruppen ihre einzelnen Beurteilungsamöben im Plenum sowie vor einer Parallelklasse. Hierbei begründeten sie, wie sie die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH beurteilen ( ® LZ 7 erreicht). Einzelne Rückfragen zu den Beurteilungen konnten die Gruppen i. d. R. fundiert beantworten.

Für eine Bewertung der aufgestellten Hypothesen ist zunächst anzumerken, dass die qualitativen und quantitativen Evaluationsergebnisse stets vor dem Hintergrund einer sehr geringen Stichprobe (N=18) zu betrachten sind. Dennoch geben sie ein Bild darüber ab, ob und inwiefern im Rahmen des vorliegenden Unterrichts die aufgestellten Hypothesen bestätigt werden konnten.

Hierzu ist zunächst zu prüfen, ob selbst gesteuertes Lernen überhaupt während der Unterrichtseinheit stattfinden konnte. Ausgehend von einer Analyse des Unterrichtskonzepts, wird deutlich, dass den Schülern innerhalb einiger Bestanteile des Lernprozesses große Freiheitsgrade zugesprochen wurden. Hierzu zählt zum einen der Bestandteil „Personen“, da die Schüler während des gesamten Lernprozesses stets frei wählen konnten, mit wem sie kooperieren (Vgl. hierzu und im Folgenden auch Tabelle 1). Auch bei der „Zielausgestaltung“ wurden den Schülern keine inhaltlichen Vorgaben für die Analyse und Beurteilung der Unternehmensverantwortung gegeben. Entsprechend unterscheiden sich die selbst erarbeiteten Beurteilungsergebnissen zur Unternehmensverantwortung. Eine „Lernstandsevaluation“ konnten die Schüler stets individuell vornehmen ohne vorgegebene Schritte einhalten zu müssen, sodass auch hier große Freiheitsgrade realisiert werden konnten.

Innerhalb weiterer Bestandteile des selbst gesteuerten Lernens wurden den Schülern in gewissem Maße Freiheitsgrade eingeräumt. So konnten die Schüler frei entscheiden, ob sie von zu Hause weiterarbeiten ( Lernort ). Auch hinsichtlich des Lerntempos wurden den Schülern durch offene Unterrichtsarrangements (im Rahmen der schulischen Möglichkeiten) entsprechende Freiheiten eröffnet. Hinsichtlich zu nutzender Ressourcen wirkte nicht das Lernarrangement hemmend, wohl aber die zu bearbeitende Thematik. Dennoch konnten die Schüler weitestgehend frei wählen, welche Quellen sie zur Recherche heranziehen (vgl. Tabelle 1; Item 1.4). Auf die Auswahl des Lernthemas hatten die Schüler keinen Einfluss, wohl aber auf den Lerninhalt , den sie innerhalb der Sequenz schwerpunktmäßig bearbeiten wollten (vgl. Tabelle 1; Item 1.2). Bei der anzuwendenden Lernstrategie konnten die Schüler im Rahmen vorgegebener Methoden (insbesondere der Einsatz von LAssi ) individuell vorgehen (vgl. Tabelle1; Item 1.3.). Demnach ergibt sich für die vorliegende Unterrichtseinheit folgendes Bild (Eine klare Achseneinteilung innerhalb des Kontinuums lässt sich nicht bestimmen. Die Grafik dient folglich einer vereinfachten Übersicht.):

Da den Schülern innerhalb der Bestandteile des Lernprozesses Freiheitsgrade eingeräumt wurden, konnte gemäß Hypothese 1 selbst gesteuertes Lernen stattfinden. Folglich bleibt fraglich, ob und inwiefern das selbst gesteuerte Lernen durch LAssi unterstützt wurde.

Aus Beobachtungen und Schülerbefragungen ergibt sich, dass die Softwareumgebung die Selbststeuerung bei den Bestandteilen Lernort, Lerntempo, Lernressourcen, Lernstrategie, Lernstandsevaluation und Zielausgestaltung unterstützen konnte. Im Einzelnen konnte festgestellt werden, dass den Schülern durch den Einsatz von LAssi die Möglichkeit geboten wurde, ihr erarbeitetes Wissen auch anderorts digital aufzurufen, um hieran weiterzuarbeiten. Diese Möglichkeit wurde von den Schülern größtenteils auch selbständig genutzt und gelobt.

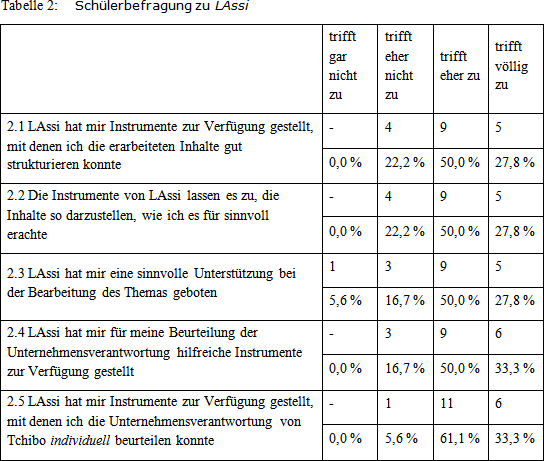

Im Rahmen der schulisch-organisatorischen Rahmenbedingungen unterstützte LAssi jeden Lerner, in seinem individuellem Lerntempo zu arbeiten. Diese Erkenntnis leitet sich aus Unterrichtsbeobachtungen ab, bei denen stets deutlich wurde, dass die Schüler zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesetzte Meilensteine erreichten, im Ergebnis die Unterrichtszeit aber ausreichte, um die zu bearbeitenden Inhalte zu verstehen. Eine Unterstützung im Bestandteil Lernressourcen konnte durch LAssi ebenfalls verzeichnet werden. So konnte jede Form von Information durch die Schüler softwaregestützt verarbeitet werden. Dies bestätigt auch die überwiegende Mehrheit der Schüler (vgl. Tabelle 2).

LAssi eröffnete darüber hinaus, den Schülern die Möglichkeit, eigene Lernstrategien einzuschlagen. Dies wird insbesondere bei der Gestaltung und Verarbeitung von Informationen auf den Desktops deutlich. Während einige Schüler sachlogisch zusammenhängende Inhalte farblich hervorhoben, nutzten andere Stapel oder clusterten die Karteikarten. Manche sichteten die Informationen in der Originalquelle, um dann relevante Wissenselemente zu exzerpieren, andere kopierten relevante Inhalte in LAssi , um dort anschließend die Informationen zu verarbeiten. Dies bestätigen auch 77,8 Prozent der Schüler in Item 2.3 (Tabelle 2).

Die im Lernarrangement eingeräumten Freiheitsgrade bei der Evaluation des Lernstandes konnten durch die Nutzung von LAssi konkretisiert werden. Da die Schüler über den Desktop stets ihr erarbeitetes Wissen auf einen Blick erkennen können, waren sie stets über ihren individuellen Lernstand informiert. Darüber hinaus überstützte LAssi auch die Lernstandsevaluation für die Lehrkraft, da diese den Wissensstand der Schüler stets überblicken konnte und individuelle Hilfestellung geben konnte, was ein Großteil der Schüler als sinnvoll erachtete.

Durch die Offenheit der Lernumgebung war den Schülern Raum gegeben, einer individuellen Zielausgestaltung nachzugehen. Für das Unterrichtsziel – die Beurteilung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH – stellte LAssi mit den Funktionen Sortierkasten und Amöbe hilfreiche Instrumente zur Verfügung, sodass individuelle Beurteilungen im Ergebnis begründet entstanden (vgl. zur inhaltlichen Beurteilung der Unternehmensverantwortung durch die Schüler BAUMANN 2008). Auch die Schüler bestätigen größtenteils diese Wahrnehmung. So geben sie zum einen an, dass LAssi ihnen hilfreiche Instrumente zur Beurteilung der Unternehmensverantwortung zur Verfügung gestellt hat. Zum anderen bestätigen sie, dass Instrumente zur individuellem Beurteilung der Unternehmensverantwortung durch LAssi geboten wurden (vgl. Tabelle 2; Items 2.4 und 2.5).

Die weiteren Bestandteile des Lernprozesses (Lernzeitpunkt, Lernziel und Lernmethoden), bei denen den Lernern Freiheitsgrade innerhalb der Unterrichtseinheit zustanden, wurden durch den Einsatz von LAssi weder gehemmt noch (aktiv) unterstützt. Dass LAssi bei dem Bestandteil Lernziel nicht unterstützend wirkte, ist dadurch gegründet, dass in diesem Bereich unterrichtskonzeptorisch den Schülern auch keine Freiheitsgrade eingeräumt waren.

Auch die durch LAssi bedingte technische Dimension hat den (selbst gesteuerten) Lernprozess nicht behindert. Während der gesamten Lernzeit blieb das LAssi -Tool eine Lernumgebung, bei der die technische Dimension kaum zum Lerninhalt wurde. Dieser positive Befund bestätigte sich neben Unterrichtsbeobachtungen der Lehrkraft in einer Schülerbefragung zum Ende der Einheit (vgl. Tabelle 3).

Auch wenn ca. ein Drittel der Schüler bei der Arbeit mit LAssi auf technisch Rückfragen und Bedienungsprobleme hinweisen, ist zu betonen, dass aus Sicht des Unterrichtenden diese die aus herkömmlichen lernprozessbegleitenden Tätigkeiten der Lehrkraft im Unterricht bekannten Anforderungen nicht übertrafen.

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass (gemäß Hypothese 1) selbst gesteuertes Lernen stattfand und dieses durch LAssi unterstützt wurde.

Wie bereits dargestellt, haben im Ergebnis alle fünf Stammgruppen die Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH analysiert und abschließend beurteilt. Dennoch unterschied sich die Güte der inhaltlichen Zielerreichung, was insbesondere anhand der einzelnen Desktops deutlich wurde. Mögliche Gründe hierfür lassen sich allerdings nicht im Bereich der Software lokalisieren. Vielmehr scheint deutlich zu werden, dass nicht alle Schüler die Freiheitsgrade für ihren Lernerfolg nutzen konnten. Zwar scheinen die Schüler nach eigenen Angaben z. T. bereits Erfahrungen mit selbst gesteuerten Lernarrangements gesammelt zu haben, Beobachtungen während des Lernprozesses weisen allerdings daraufhin, dass einige wenige Schüler ein eher geringes Interesse an der Thematik teilten, sie die Freiheitsgrade für nicht-unterrichtliche Zwecke zu nutzen versuchten und motivationale Probleme durch die Selbststeuerungsmöglichkeiten auftraten.

Im Ergebnis lässt sich dennoch festhalten, dass (gemäß Hypothese 2) die Beurteilung des äußerst komplexen Sachverhalts mit Hilfe des Einsatzes von LAssi formal gelungen ist. Dass einzelne Ergebnisse eine relativ geringe Recherchebasis verdeutlichen, kann nicht dem Instrument angelastet werden. Vielmehr weist dieser Befund auf die Heterogenität der (motivationalen, arbeitstechnischen und kognitiven) Schülervoraussetzungen hin, welche auch durch den Einsatz von LAssi nicht zu eliminieren ist und ferner innerhalb einer Makrosequenz auch nicht auszugleichen ist.

Betrachtet man die inhaltliche Zieldimension der vorliegenden Unterrichtseinheit, so haben die Schüler die Lernziele erreicht. Auch die inhaltlich-didaktische Zieldimension konnte in der vorliegenden Unterrichtseinheit erreicht werden. Die Schüler konnten weitgehend selbst gesteuert mit Hilfe von LAssi lernen. Fremdsteuernde Elemente waren entweder durch die an Bildungsinstitutionen gestellten Vorgaben oder durch didaktische Entscheidungen begründet, um den Schülern innerhalb des Lernprozesses Unterstützung zu bieten. Die Lernumgebung LAssi konnte die für eine Analyse und Beurteilung der Unternehmensverantwortung der Tchibo GmbH erforderlichen Lernhandlungen unterstützen, sodass die Schüler die Lernziele erreichten. Dass sich die Unterrichtsergebnisse z. T. quantitativ wie auch qualitativ unterschieden, wurde deutlich. Gründe hierfür konnten zwar nicht abschließend geklärt werden, festzuhalten bleibt allerdings auch für dieses Unterrichtsvorhaben, dass die Initiierung von selbst gesteuerten Lernprozessen eine starke Eigenaktivität der Schüler erfordert, über welche Teile der Klasse zum Zeitpunkt des vorliegenden Unterrichts (noch) nicht ausreichend verfügen konnte. Beobachtet werden konnte allerdings auch, dass die Schüler während des Prozesses zunehmend selbständiger wurden, die Möglichkeit nutzten, individuelle Lernstrategien einzuschlagen, selbstständig in diskursive Aushandlungen von Bedeutungen eintraten und hieraus individuell relevantes Wissen entwickelten.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass LAssi den Schülern innerhalb des selbst gesteuerten Lernarrangements eine wertvolle Unterstützung bei der Konstruktion von individuell relevantem Wissen geboten hat. Lehrkräften, die selbst gesteuerte Unterrichtseinheiten initiieren und nach einem unterstützenden Element suchen, sei daher die Erprobung der Lernumgebung ausdrücklich empfohlen.

BAUMANN, M. (2008): Analyse und Beurteilung von Unternehmensverantwortung am Beispiel der Tchibo GmbH. Planung, Durchführung und Auswertung einer Unterrichtseinheit zum selbst gesteuerten Lernen mit Hilfe des digitalen Lernwerkzeuges „LAssi“ in einer Berufsfachschulklasse für kaufmännische Fremdsprachenassistenten. Hausarbeit im Rahmen der zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen. Erhältlich auf Anfrage: malte.baumann@mac.com

FRIEDRICH, H./ MANDL, H. (1997): Analyse und Förderung selbstgesteuerten Lernens. In: WEINERT, F. E./ MANDL, H. (Hrsg.): Psychologie der Erwachsenenbildung. Göttingen. 237-293.

HEROLD, M./ LANDHERR, B. (2003): Selbstorganisiertes Lernen: SOL. Ein systemischer Ansatz für Unterricht. Baltmannsweiler.

LASSI-PROJEKT (2006): Das LAssi-Projekt. Online: http://www.lassitools.org (25-08-2008).

MÜLLER, A. (2003): Wer lernt, ist dabei. Konzentration heisst: aktiv sein. Institut Beatenberg. Online: http://www.learningfactory.ch/downloads/dateien/ETHtools III_spirit.pdf (25-08-2008).

PÄTZOLD, G./ LANG, M. (2004): Dossier 1: Unterrichtsentwicklung 1. Förderung des selbst gesteuerten Lernens in der beruflichen Erstausbildung. In: EULER, D./ PÄTZOLD, G. (Hrsg.): S elbst gesteuertes Lernen und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung (SKOLA): Gutachten und Dossiers zum Modellversuchsprogramm der Bund-Länder-Kommission. St. Gallen. Gesonderte Seitenzählung. Online: http://www.blk-bonn.de/papers/heft120.pdf ( 25-08-2008 ).

TÖPEL, M. (2007a): LAssi – Unterrichtspraxis. Working Paper 1. Bislang unveröffentlichtes Skriptum.

TÖPEL, M. (2007b): Selbstverantwortetes Lernen mit LAssi. Reader zum Modul „Selbst organisiertes Lernen mit der Software LAssi“. Internes Skriptum.

ZEISKE, O./ VALLENDOR, M. (o. J.): Erkennen von Wechselwirkungen. Das systematische Erarbeiten von Zusammenhängen im Schulunterricht mit Hilfe des digitalen Lernwerkzeuges LAssi. Bislang unveröffentlichtes Skriptum.

online seit: 23.2.2009