Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 47 - Dezember 2024

Attraktivität des Lehrer:innenberufs in der Berufsbildung

Hrsg.: , , &

(Angehende) Lehrkräfte als Multiplikator:innen für die Nachwuchsgewinnung im beruflichen Lehramt

Um dem akuten Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, müssen Formate entwickelt werden, die über den Beruf und das Lehramt informieren. Aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades ist das für das berufliche Lehramt besonders wichtig (Frommberger & Lange, 2018). Für die Ansprache stellen Schüler:innen an berufsbildenden Schulen eine geeignete Zielgruppe dar, da sie bereits Teil des Berufsbildungssystems sind und von beruflichen Lehrkräften unterrichtet werden. Berufliche Lehramtsstudierende sind oftmals durch Empfehlung ihrer ehemaligen Lehrkräfte auf das Lehramt aufmerksam geworden (Stellmacher & Ohlemann, 2021). Insofern könnten (angehende) Lehrkräfte geeignete Multiplikator:innen darstellen, um gezielt Schüler:innen anzusprechen. Im Rahmen dieses Beitrages wird die Gewinnungsmaßnahme des Lehramtsscoutings vorgestellt, in der Lehramtsstudierende während ihres Praxissemesters an berufsbildenden Schulen für das Lehramt werben. Mittels qualitativer Interviews wurden sechs Lehramtsscouts befragt. Wie die vorliegenden Ergebnisse zeigen, wird die Maßnahme als sehr sinnvoll eingeschätzt.

(Pre-service) teachers as multipliers for the recruitment of teachers in Vocational Education and Training

To address the acute shortage of teachers, there is a need to develop formats that provide information about the profession. This is particularly important for the VET teaching profession due to the low level of awareness (Frommberger & Lange, 2018). VET students are an appropriate target group to reach, as they are already part of the VET system and are taught by VET teachers. Pre-service VET teachers have often become aware of the teaching profession through recommendations from their former teachers (Stellmacher & Ohlemann, 2021). In this respect, (pre-service) teachers could be suitable multipliers to target students. This article presents the recruitment measure of teacher scouting, in which pre-service teachers promote the teaching profession during their practical semester at VET schools. Via qualitative interviews six teacher scouts have been asked. As the present results show the measure is considered to be very useful.

- Details

1 Einleitung

Der zunehmende Mangel an Lehrkräften im allgemein- und berufsbildenden Schulwesen ist ein bekanntes und viel diskutiertes Thema und wird sich in den folgenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels noch weiter verstärken (Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz [SWK], 2023, Kultusministerkonferenz [KMK], 2023). In der beruflichen Bildung (hier vor allem im gewerblich-technischen Bereich) fehlt es bereits seit über 50 Jahren an ausreichend Lehrkräften und damit deutlich länger als in der Allgemeinbildung (Bals et al., 2016).

Um diesem Mangel entgegenzuwirken, werden zunehmend Seiten- oder Quereinstiege in das Studium bzw. den Beruf geschaffen (KMK, 2024). In der beruflichen Bildung gibt es diese bereits seit Jahrzehnten, die den Bedarf in der Vergangenheit allerdings nicht decken konnten. Daher mussten und müssen solche Maßnahmen „[…] mit großer Kontinuität immer wieder neu aufgelegt werden“ (Bals et al., 2016, S. 13). Auch in der allgemeinen Bildung entstanden in jüngster Zeit unterschiedliche Formen der Seiten- und Quereinstiege. Die SWK hat die verschiedenen Seiten- und Quereinstiege in ihrem Gutachten in vier Kategorien geclustert: „1. universitäre Maßnahmen, 2. Maßnahmen, bei denen Personen eine vorgelagerte oder berufsbegleitende Qualifizierung erfahren, die auch den Vorbereitungsdienst umfassen kann, 3. Maßnahmen, die keine weitere Qualifizierung erfordern (Direkteinstieg in den Beruf), und 4. Maßnahmen der Zweitqualifizierung […] beispielsweise [für] Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung auf eine andere Schulart bzw. einen anderen Lehramtstyp erweitern wollen“ (SKW, 2023, S. 66–67).

Abgesehen von den universitären Maßnahmen entsprechen Quer- und Seiteneinstiege laut SWK-Gutachten keiner wissenschaftlichen Lehramtsausbildung, was zur Folge hat, dass weniger qualifiziertes Personal eingestellt wird und somit die Qualität des Unterrichts sinkt (SWK, 2023). Insofern ist für die Sicherung der Unterrichtsqualität eine qualitativ hochwertige Ausbildung wichtig. Quereinstiege in den Beruf sollten vermieden und Personen bereits für das Lehramtsstudium gewonnen werden (Tenberg, 2015). In den letzten Jahren wurden als universitäre Maßnahmen alternative Studienmodelle, sogenannte Quereinstiegsmodelle, entwickelt, die einen späteren Einstieg in das Lehramtsstudium ermöglichen. Dabei handelt es sich um „[…] lehramtsbezogene Masterstudiengänge […], die auf fachwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen aufbauen und deren Curriculum sich in erster Linie aus (fach-)didaktischen und fachwissenschaftlichen Inhalten eines zweiten Faches sowie aus den Bildungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Berufs- und Wirtschaftspädagogik zusammensetzt“ (Lange et al., 2024, S. 3). Daran schließt sich in der Regel der Vorbereitungsdienst an (SWK, 2023).

In Bezug auf den Lehrkräftemangel kommt für das berufliche Lehramt und den Versuch, mehr Nachwuchs zu gewinnen, erschwerend hinzu, dass das Studium wenig bekannt ist (Frommberger & Lange, 2018). Das hängt damit zusammen, dass die Berufswahl oftmals aus eigenen Erfahrungen heraus getroffen wird, was zur Folge hat, dass sich Hochschulzugangsberechtigte oftmals für ein Lehramt der Sekundarstufe I und II entscheiden, da sie in der Regel in ihrer schulischen Laufbahn allgemeinbildende und keine berufsbildenden Schulen kennlernen (Wyrwal & Zinn, 2018). Zudem wird das berufliche Lehramt im Vergleich zu anderen Lehramtsstudiengängen, wie bspw. das gymnasiale Lehramt, als weniger prestigeträchtig wahrgenommen (Ebner & Rohrbach-Schmidt, 2019). Die beruflichen Lehramtsstudiengänge stehen zusätzlich in Konkurrenz mit prestigeträchtigeren nicht-lehramtsbezogenen Berufen, wie bspw. Ingenieursberufe für die gewerblich-technischen Fachrichtungen (SWK, 2023). Insofern sind im beruflichen Lehramt umfangreiche Marketingmaßnahmen notwendig, die auf die Studiengänge aufmerksam machen und gleichzeitig die Besonderheiten und Vorzüge des Berufs verdeutlichen.

Berufsbildende Schulen können aus mehreren Gründen geeignete Werbeorte sein: Zum einen werden meist die Personen auf den Beruf aufmerksam, die selbst im Rahmen einer Berufsausbildung eine Berufsschule besucht haben (Frommberger & Lange, 2018). Zum anderen zeigen Ergebnisse aus der Berufswahlmotivforschung, dass berufliche Lehramtsstudierende oftmals durch Empfehlung ihrer ehemaligen Lehrkräfte auf das Lehramt aufmerksam geworden sind (Stellmacher & Ohlemann, 2021; Wyrwal & Zinn, 2018). Insofern könnten Lehrkräfte als „Botschafter ihrer Profession“ (Ziegler, 2018, S. 598) geeignete Multiplikator:innen sein, um gezielt Schüler:innen anzusprechen. Der folgende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern (angehende) Lehrkräfte Multiplikator:innen für die Gewinnung von beruflichen Lehramtsstudierenden sein können. Zudem wird eine mögliche Variante der Umsetzung vorgestellt und unter Bezugnahmen von Ergebnissen aus qualitativen Interviews diskutiert.

2 Gewinnung von Lehramtsstudierenden

2.1 Beruflichen Lehramtsstudierende: eine Charakteristik

Um gezielte Maßnahmen zur Gewinnung von beruflichen Lehramtsstudierenden entwickeln zu können, ist es wichtig, die Adressatengruppe genauer zu kennen. Die Studierendenschaft im beruflichen Lehramt ist deutlich heterogener als in Lehramtsstudiengängen anderer Schularten (BMBF, 2021), was Auswirkungen auf ihr Studierverhalten sowie auf ihre Beratungs- und Unterstützungsbedarfe an den Hochschulen hat. Ein Viertel der beruflichen Lehramtsstudierenden hat das Abitur nicht am Gymnasium erworben (Driesel-Lange et al., 2017). 40 bis 60 % der Studierenden haben vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung absolviert, in den allgemeinbildenden Lehramtsstudiengängen ist dieser Anteil deutlich geringer (Berger & Ziegler, 2021; Stellmacher & Huck, 2024). Auch ist der Anteil an Studierenden mit niedriger oder mittlerer sozialer Herkunft sowie mit nicht-akademischem Hintergrund höher als in den allgemeinbildenden Lehramtsstudiengängen (Grunau & Petzold-Rudolph, 2021). Im beruflichen Lehramt gibt es also stärker als in anderen Studiengängen Studierende, die aus Familien mit einer langen Arbeitertradition kommen und als „typische Bildungsaufsteiger:innen“ (Stoll, 2022, S. 3) bezeichnet werden können. Sie lernen das erste Mal die Institution Universität sowie das akademische Milieu kennen, was meist zu Unsicherheiten im eigenen Verhalten und zu inneren Konflikten führt (Stoll, 2022). Wiederum schätzen die Studierenden im Verlauf ihres beruflichen Lehramtsstudiums ihre vorher absolvierte Berufsausbildung und die darin gesammelten praktischen Erfahrungen als gewinnbringend für das Studium ein. Sie können fachliches Praxiswissen in das Studium übertragen und haben den Vorteil, dass sie die Institution Berufsschule bereits kennen, was ihnen besonders in den Praxisphasen während des Studiums hilft (Döppers, 2022).

Andere Studierende wechseln nach einem technischen Studium ins berufliche Lehramt (BMBF, 2021; Wyrwal & Zinn, 2018). Diese haben die Herausforderung, dass sie aus einer anderen Fachkultur kommen und sich während ihres Lehramtsstudium das erste Mal mit geisteswissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, was u. a. zu Konflikten auf Ebene der eigenen vorherrschenden Handlungsweisen, wie den Erwartungen und Vorstellungen in Bezug auf die Themen Lehren und Lernen, führen kann (Stoll, 2022).

Die Studierenden mit fachlichen Vorerfahrungen (über vorhergehende Ausbildung oder vorhergehendem nicht-lehramtsbezogenen Studium) haben vor Aufnahme ihres beruflichen Lehramtsstudiums bereits eine Laufbahnentscheidung getroffen (Klusmeyer, 2005) und sind dadurch häufig älter als Lehramtsstudierende anderer Schulformen (BMBF, 2021). Damit einher geht, dass sie teilweise bereits eine eigene Familie gegründet haben und vor völlig anderen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen stehen als Studierende, die direkt nach ihrem Abitur ins Studium wechseln (Heublein et al., 2017).

Die Studie von Berger und Ziegler (2020) zeigt, dass sich Studierende im beruflichen Lehramt weniger akademisch interessiert zeigen als ihre Kommiliton:innen in der allgemeinen Lehrkräfteausbildung, was darauf hindeutet, dass sie nur indirekt durch die Ausübung der beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft zum Studium motiviert sind (Berger & Ziegler, 2020).

Auch eine Betrachtung der Berufswahlmotive ist für eine Charakteristik interessant. Berufliche Lehramtsstudierende entscheiden sich wie ihre Kommiliton:innen im allgemeinbildenden Lehramt vorrangig aus intrinsischen (wie der Arbeit mit Kindern bzw. Jugendlichen, fachliches Interesse oder Fähigkeitsüberzeugung) oder altruistischen Motiven (wie das Leisten eines gesellschaftlichen Beitrags) für das Studium bzw. den Beruf (Berger & Ziegler, 2021; Driesel-Lange et al., 2017; Stellmacher & Pfetsch, 2020). Während in einigen Vergleichsstudien zwischen beruflichem und allgemeinbildendem Lehramt die als extrinsisch charakterisierten Nützlichkeitsmotive, wie eine berufliche Sicherheit oder das Gehalt, ähnlich stark ausgeprägt sind (Berger & Ziegler, 2021; Stellmacher et al., 2020), zeigen sie in anderen Studien im beruflichen Lehramt einen höheren Stellenwert als im allgemeinbildenden Lehramt (Driesel-Lange et al., 2017; Driesel-Lange & Weyer, 2017). Gleichzeitig zeigen sich positive Zusammenhänge zwischen diesen nützlichkeitsbezogenen Motiven und der Berufswahlsicherheit (Stellmacher & Pfetsch, 2020), sodass eine stärkere Gewichtung dieser nicht bedeutet, dass die Studierenden weniger entschieden sind, sondern sie eher darauf zurückgeführt werden kann, dass sich die Studierenden teilweise in anderen Lebensumständen befinden und beispielweise finanzielle Aspekte deshalb eine größere Bedeutung haben.

Es lässt sich zusammenfassen, dass es in der beruflichen Lehrkräftebildung im Gegensatz zum allgemeinbildenden Lehramt selten Studierende gibt, die direkt nach Erwerb ihrer Hochschulzugangsberechtigung an einem Gymnasium in das berufliche Lehramtsstudium münden. Es gibt unter den Studierenden vielschichtige Bildungs- und Berufsverläufe, sie haben teilweise ihre Hochschulzugangsberechtigung auf dem zweiten Bildungsweg erworben, kommen zum Teil mit Aufnahme des beruflichen Lehramtsstudiums das erste Mal Kontakt mit dem akademischen Milieu, haben bereits eine Ausbildung oder ein fachliches Studium begonnen bzw. abgeschlossen und sehen sich damit mit ganz eigenen Herausforderungen gegenübergestellt.

2.2 Maßnahmen zur Gewinnung von Lehramtsstudierenden

Während im beruflichen Lehramt der Mangel bereits seit Jahrzehnten besteht, stellt er für die allgemeinbildenden Lehramtsstudiengänge ein eher neues Phänomen dar (KMK, 2023). Die Notwendigkeit, mehr Lehramtsstudierende zu gewinnen, führte dazu, dass in den letzten Jahren regional unterschiedliche Maßnahmen entwickelt wurden. Die SWK (2023) trug in ihrem Gutachten erstmals Gewinnungsmaßnahmen auf Landes- und Hochschulebene überblicksartig zusammen. Auf Landesebene wurden vielfache Werbekampagnen durchgeführt sowie Informationsplattformen bzw. Karriereportale eingerichtet. Auch die Werbung über die sozialen Medien gewinnt an Bedeutung, wird aber bislang nur teilweise strategisch eingesetzt (SWK, 2023).

Auf Hochschulebene gibt es drittmittelfinanzierte Projekte oder Initiativen, die sich gezielt der Nachwuchsgewinnung widmen. Im Projekt „MINT-Lehrkräfte-Nachwuchsförderung“ (MILeNa) bieten beispielweise drei Hochschulstandorte in Nordrhein-Westfalen Veranstaltungen für Oberstufenschüler:innen an. Darin können diese MINT-Unterricht für jüngere Schüler:innen vorbereiten und durchführen mit dem Ziel, dass sie eine fundierte und bewusste Studienentscheidung treffen (MILeNa, 2024). Andere Projekte wollen neue Zielgruppen für das Lehramt gewinnen, wie z. B. geflüchtete und (neu) zugewanderte Lehrkräfte (Universität Potsdam, o. J.) oder Studienberechtigte aus sozial benachteiligten oder nicht-akademischen Elternhäusern (Universität Duisburg-Essen, o. J.) – wobei dies vor allem für das allgemeinbildende Lehramt gilt, da diese Gruppe bereits im beruflichen Lehramt vertreten ist (siehe Kapitel 2.1). Eine weitere Zielgruppe speziell für das berufliche Lehramt sind Studierende von Fachhochschulen (FH) bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). In den letzten Jahren sind bundesweit zahlreiche Kooperationen zwischen Universitäten und FH bzw. HAW entstanden. Laut SWK-Gutachten kooperieren 34 von 52 möglichen Universitätsstandorten „[…] direkt mit einer Hochschule und/oder bieten für Absolvent:innen von FH/HAW einen qualifizierten Quereinstieg zum Erwerb eines Master of Education für das Lehramt mit Auflagen oder Vorleistungen an“ (SWK, 2023, S. 47). Gleichzeitig merkt die SWK kritisch an, dass weniger die Fachhochschulzugangsberechtigung ein Hindernis für die Aufnahme eines beruflichen Lehramtsstudiums darstelle, sondern dieses vielmehr in Konkurrenz zu attraktiven beruflichen Alternativen außerhalb der beruflichen Bildung stehe (SWK, 2023).

Eine weitere Gewinnungsmaßnahme ist die Ansprache von Schüler:innen durch die Hochschulen, beispielsweise in Form von Beratungsangeboten für alle Studiengänge im Rahmen der Studienberatung, bei denen das Lehramt gezielt hervorgehoben werden kann (SWK, 2023). Auch können Studierende zur Ansprache von Nachwuchs direkt in die Schulen gehen. Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel ausführlicher erläutert.

2.3 (Angehende) Lehrkräfte als Multiplikator:innen zur Gewinnung von Lehramtsstudierenden

In den letzten Jahren wurden Gewinnungsmaßnahmen entwickelt, in denen Studierende oder Lehrkräfte als Multiplikator:innen für das Lehramtsstudium bzw. den Lehrkräfteberuf fungieren. Beispielsweise entsenden Hochschulen Studierende als Studienbotschafter:innen an Schulen, die zum Thema Studium informieren, wie z. B. an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg oder der Universität Leipzig (Studienbotschafter.de, 2024; Universität Leipzig, o. J.). Ziele sind, dass die Botschafter:innen als Vorbilder (Role Models) Schüler:innen bei der Studienentscheidung bzw. Festigung der Entscheidung unterstützen und Einblicke in den Alltag der Studierenden geben (Alphei & Löffler, 2015). Dabei geht es nicht nur um das Lehramt, sondern um das gesamte Studienangebot. Eine ähnlich konzipierte, aber gezielt für den Lehrberuf entwickelte Maßnahme hat das Land Bayern ins Leben gerufen. Hier werden seit dem Schuljahr 2023/24 Lehrkräfte als Botschafter:innen rekrutiert, die an den Schulen über den Lehrkräfteberuf aller Schularten informieren. Die Schüler:innen können die gesamte Bandbreite der Lehramtsstudiengänge kennenlernen, sich mit Lehrkräften persönlich austauschen und über ein Schnupperpraktikum authentische Einblicke in den Beruf erhalten (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, o. J.).

Die Maßnahmen zeigen, dass sowohl Studierende als auch Berufstätige Multiplikator:innen für die Nachwuchsgewinnung sein können, da sie authentische Einblicke in die Berufe geben und über das Erzählen ihrer persönlichen Geschichten als Role Models fungieren. Gemeinsamkeit dieser Botschafter:innenmaßnahmen ist, dass Personen in die Schulen gehen und dort gezielt für Berufe werben. Für das berufliche Lehramt sind weniger die allgemeinbildenden, sondern vorrangig die berufsbildenden Schulen interessant und hier vor allem die Berufsschulen als Teil der dualen Ausbildung, da wie bereits oben gezeigt, dort der potenzielle Nachwuchs für das berufliche Lehramt anzutreffen ist (Döppers, 2022).

Das Modell der Studienbotschafter:innen kann gezielt auf das Lehramt ausgerichtet werden, indem Lehramtsstudierende an Schulen von ihrem Werdegang und ihrer Studienentscheidung berichten. Hierfür sind Praxisphasen im Studium besonders geeignet, da die Lehramtsstudierenden dann schon an einer Schule sind.

3 Lehramtsscouts: Praxissemesterstudierende werben für das Lehramt

3.1 Vorstellung der Maßnahme

An der School of Education der Technischen Universität Berlin (SETUB) wurde 2022 die Marketingmaßnahme der „Lehramtsscouts“ entwickelt. Ziel ist es, dass Lehramtsmasterstudierende, die sich in ihrem Praxissemester befinden (drittes Mastersemester), an ihren Praxissemesterschulen Schüler:innen bzw. Auszubildende über das Lehramtsstudium und den Beruf informieren. Sie übernehmen somit als angehende Lehrkräfte die Multiplikator:innenfunktion zur Nachwuchsgewinnung an den Schulen. Der Auftrag wird mit einem Honorar vergütet. Über die Maßnahme werden die Studierenden in Informationsveranstaltungen zum Praxissemester sowie per Mail informiert. Bislang fanden zwei Durchgänge der Maßnahme statt – in den Wintersemestern 2022/23 und 2023/24. In beiden Jahren meldeten sich mehr Interessierte als vorgesehene Plätze, sodass es ein attraktives und realisierbares Angebot zu sein scheint.

Im Rahmen des Lehramtsscoutings erzählen die Studierenden Klassen oder Lerngruppen an ihren Praxissemesterschulen in einem kurzen Bericht zu Beginn einer Unterrichtsstunde (fünf bis zehn Minuten) von ihrem eigenen Werdegang, wie sie auf das Lehramtsstudium aufmerksam geworden sind und aus welchen Gründen sie sich für das Studium entschieden haben. Im Anschluss daran können die Schüler:innen Rückfragen stellen und Flyer mitnehmen. Ziel ist es, dass die Schüler:innen auf das Lehramt aufmerksam werden und ihr Interesse geweckt wird. Dadurch, dass sich die Lehramtsscouts selbst noch im Studium befinden, sind sie den Schüler:innen meist näher als Lehrkräfte mit langjähriger Berufserfahrung und können die Funktion eines Role Models einnehmen. Role Models sollen „[…] ermutigen, Vorurteile abbauen und motivieren. Sie senken Hemmschwellen, indem sie Erfahrungen weitergeben. […] Role Models können Anregungen geben, die bei der Verwirklichung eigener Pläne und Ziele in ganz verschiedenen Lebenssituationen und Kontexten helfen können. Im besten Fall haben sie einen positiven Einfluss auf das Verhalten von Menschen“ (Battistini, 2015, S. 97). Um gezielt Schüler:innen bzw. Auszubildende anzusprechen, ist es daher von Vorteil, wenn die Lehramtsscouts selbst ebenfalls eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Zudem sollten sie authentisch auftreten, weshalb sie die inhaltliche Umsetzung frei gestalten können.

Da die Studierenden im Praxissemester mit vielschichtigen Aufgaben und Anforderungen sehr herausgefordert sind, können sie auch die zeitliche Umsetzung des Lehramtsscoutings frei und individuell planen. Als Rahmen wurde lediglich vorgegeben, dass der Auftrag während ihres Praxissemesters realisiert werden soll. Ein Auftrag beinhaltet das Informieren von drei bis vier Klassen und kann in gegenseitiger Absprache erweitert werden.

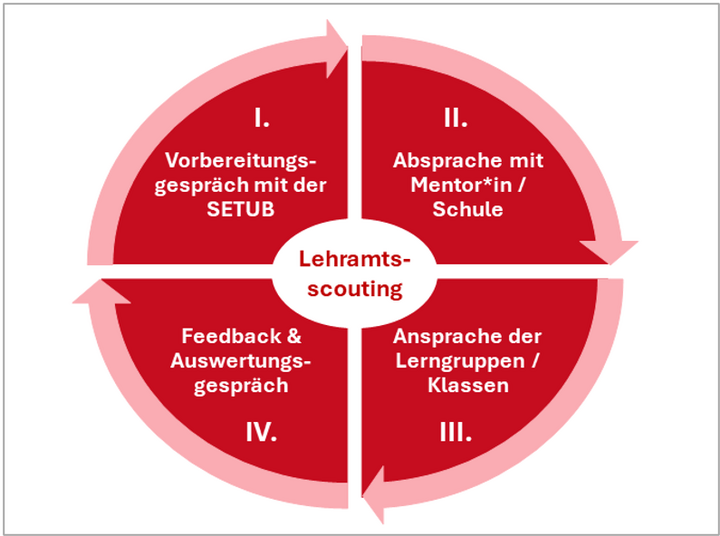

Das Lehramtsscouting läuft in insgesamt vier Schritten ab, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Schritt 1 besteht aus einem persönlichen Vorbereitungsgespräch mit der SETUB, in dem den Lehramtsscouts der Auftrag erläutert wird, mögliche Fragen geklärt und Werbematerialien mitgegeben werden. Der zweite Schritt des Auftrages beinhaltet, dass die Studierenden u. a. mit der Schulleitung, den Lehrkräften und ihren Mentor:innen absprechen, dass sie für das Lehramt werben. Im dritten Schritt findet die Ansprache der Klassen bzw. Lerngruppen statt. Im vierten und letzten Schritt wird eine Auswertung durchgeführt, die aus zwei Bestandteilen besteht. Zum einen geben die Lehramtsscouts eine Rückmeldung dazu, wie viele Schüler:innen bzw. Auszubildende sie angesprochen haben und wie viele sich interessiert zeigten. Zum anderen werden Auswertungsgespräche in Form von leitfadengestützten Gruppeninterviews durchgeführt, in denen die Lehramtsscouts von ihren Erfahrungen berichten und noch einmal einzelne Inhalte reflektieren (siehe Kapitel 3.2).

Abbildung 1: Ablauf des Lehramtsscoutings in vier Schritten (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Ablauf des Lehramtsscoutings in vier Schritten (eigene Darstellung)

Am Lehramtsscouting nahmen aus dem beruflichen Lehramt im Wintersemester 2022/23 vier Studierende und im Wintersemester 2023/24 drei Studierende teil. Vertreten waren die beruflichen Fachrichtungen Master Bautechnik (n = 1), Master Bautechnik als Quereinstieg[1] (n = 1), Master Land- und Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung (n = 3), Master Elektrotechnik als Quereinstieg (n = 1) sowie Master Metalltechnik als Quereinstieg (n = 1). Die Masterstudierenden haben alle selbst vorher eine Berufsausbildung abgeschlossen und die Quereinstiegsmasterstudierenden ein ingenieurwissenschaftliches Studium an einer Fachhochschule oder Hochschule. Alle absolvierten ihr Praxissemester an Berliner Oberstufenzentren, deren Bildungsangebote von der Berufsvorbereitung über die Berufsausbildung bis hin zur Fachoberschule und zum Abitur reichen. Das Lehramtsscouting fand in beiden Jahren an insgesamt sechs Oberstufenzentren statt.

3.2 Nutzen und Effekte: Ergebnisse aus qualitativen Interviews

Für eine iterative Anpassung der Maßnahme wurden nach jedem Durchgang mit den Lehramtsscouts Auswertungsgespräche in Form von leitfadengestützten Gruppeninterviews geführt. Die Rückmeldungen der Praxissemesterstudierenden dienen als datenbasierte Entscheidungsgrundlage für die iterative Weiterentwicklung der Maßnahme. Der Leitfaden enthielt Fragen zu folgenden Themen: Umsetzung und Gelingen des Formats, Reaktionen der Schüler:innen, Akzeptanz durch die Schule, Vorbereitung sowie Aufwand und Vergütung.

An den Interviews nahmen aus den beruflichen Fachrichtungen im Wintersemester 2022/23 drei von vier Lehramtsscouts teil, im Wintersemester 2023/24 alle drei. Die Gespräche dauerten zwischen 49 und 52 Minuten und wurden nach Einholen des Einverständnisses aufgezeichnet. Im Anschluss wurden die Interviews transkribiert und inhaltsanalytisch (Mayring, 2010) ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Alle Studierende berichteten, dass ihnen das Scouting Spaß gemacht hat. Alle hoben positiv hervor, dass sie die Umsetzung flexibel gestalten konnten. Aufgrund der Anforderungen im Praxissemester ist das notwendig, um das Lehramtsscouting gut unterbringen zu können. Bei vorgegebenen Strukturen oder Zeiten hätten einige am Scouting nicht teilgenommen. Die Vergütung des Auftrages stellte einen weiteren Anreiz dar, weil sie aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes während des Praxissemesters kaum die Möglichkeit haben, nebenbei zu arbeiten. Auch wenn der Erfolg der Maßnahme nicht mit konkreten Zahlen gemessen werden kann, schätzten sie alle Lehramtsscouts als sinnvoll ein und waren der Meinung, dass sie fortgesetzt werden sollte.

„Also ich kann das schon für erfolgreich bezeichnen, aber natürlich Ergebnisse haben wir nicht, ne?“ (WS 23/24, P3, 00:47:54)

„Ich glaube, es ist ein sehr gutes Format, um die anzusprechen. […] Mich hat auch eine Lehrerin in meiner Ausbildung angesprochen und dadurch hat sich da was festgesetzt. Und ich glaube als Student ist man da doch noch ein bisschen näher dran an den Schülern als als fertige Lehrkraft.“ (WS 22/23, P1, 00:14:14)

„Mir hat es auch Spaß gemacht, die Präsentation zu halten und ins Gespräch zu kommen mit den Schülern, weil es ist tatsächlich so ein Moment, wo sie sich auf das Gespräch freuen.“ (WS 23/24, P2, 00:32:40)

„Ich fand, es lief ganz gut, es war relativ einfach und ja zeitlich. Wir hatten ja auch die Zeit gehabt, das theoretisch zu machen, wann wir wollten, Hauptsache wir machen das und das war halt auch ganz gut, weil es ist natürlich mit den Unterrichtsbesuchen und Unterrichtsvorbereitungen und so weiter und so fort, dann ist man krank gewesen oder sonst irgendwas, das war ganz gut, dass wir da theoretisch freie Hand hatten und sozusagen auf Vertrauensbasis das theoretisch machen konnten und da nicht irgendwelche festen Termine dann uns selber auferlegen mussten.“ (WS 22/23, P2, 00:36:14)

Alle Lehramtsscouts meldeten zurück, dass die Option Lehramt zu studieren, für einige Schüler:innen und Auszubildenden eine neue Möglichkeit war und sie diese bislang nicht in Betracht gezogen hatten. Während sich in einigen Klassen mehrere Schüler:innen interessiert zeigten, war in anderen Klassen das Interesse nur vereinzelt vorhanden. Zum Teil wurden auch skeptische Meinungen über den Beruf in Aussagen wie „Wie können Sie das nur machen?“ deutlich. Hier half es zu verdeutlichen, dass Lehrkräfte der beruflichen Bildung an berufsbildenden und nicht an allgemeinbildenden Schulen unterrichten, da vor allem das Unterrichten an einer allgemeinbildende Schule auf die Schüler:innen bzw. Auszubildenden abschreckend wirkte. Ein geringes Interesse am Lehramt führten die Lehramtsscouts auch darauf zurück, dass einige keine Hochschulzugangsberechtigung haben und für sie ein Studium zu weit entfernt scheint. Einige Lehramtsscouts wählten gezielt die Klassen aus, in denen viele Personen eine Hochschulzugangsberechtigung haben, und dort war das Interesse größer. Zudem berichteten die Lehramtsscouts, dass es von Vorteil ist, Schulklassen zu wählen, die sich kurz vor ihrem Abschluss befinden und sich daher mit ihrem weiteren beruflichen Weg auseinandersetzen. Die Schüler:innen waren vor allem an den persönlichen Geschichten der Lehramtsscouts interessiert. Rückfragen bezogen sich vorrangig auf den Werdegang, wie z. B. die persönlichen Gründe für die Wahl des Studiums. Vereinzelt gab es Fragen zum Studium, vor allem zu den Zugangsvoraussetzungen, zum Numerus Clausus, zur Finanzierung und Erwerbstätigkeit. Die Quereinstiegsmasterstudierenden berichteten, dass in den Klassen, die auf das Fachabitur vorbereiten, der Weg über ein ingenieurwissenschaftliches Studium in das berufliche Lehramtsstudium eine interessante Option darstellte.

„Viele haben sich auch einfach gefreut, dass man ihnen das zutraut sozusagen. Also das war dann erstmal gar nicht unbedingt negativ, sondern zu sagen, okay das ist ne weitere Option, die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel unbedingt, aber okay, warum eigentlich nicht, kann man mal drüber nachdenken.“ (WS 22/23, P1, 00:12:56)

„Eigentlich war doch die Interaktion dann natürlich immer nur mit denjenigen, die so n bisschen diesen Abitur Background hatten. Der Rest der Klasse war dann nicht so besonders interessiert.“ (WS 22/23, P2, 00:16:42)

„Dann hab ich erstes Lehrjahr in der Berufsausbildung ausprobiert und das war nicht so gut, weil die waren eher so fokussiert auf ihre Ausbildung und jetzt noch nicht so weit, um so was zu überlegen. Dann bin ich in dritten und vierten Lehrjahr und da war das Interesse viel höher. Weil die hatten schon fast die Ausbildung fertig und die wollten vielleicht noch was Neues machen und nicht direkt arbeiten.“ (WS 23/24, P3, 00:43:50)

„Und dann hatten auch ein paar mich gefragt, wie ich denn an die Zulassung gekommen bin, dass ich jetzt noch an die Universität gehen kann und dann hab ich denen noch erzählt, dass man oder dass ich jetzt in meinem Fall Fachabitur neben der Ausbildung machen konnte und man dann so eine Zulassung für eine Uni oder für eine Fachhochschule bekommt.“ (WS 23/24, P1, 00:07:04)

Die Schulleitungen waren an allen beteiligten Oberstufenzentren der Maßnahme gegenüber aufgeschlossen und haben das Lehramtsscouting unterstützt. Auch die Lehrkräfte, die angefragt wurden, ob sie ein paar Minuten von ihrem Unterricht für das Scouting zur Verfügung stellen können, stimmten zu und zeigten sich erfreut darüber, dass für das berufliche Lehramt geworben wird. Einige Lehrkräfte haben sich sogar am Scouting-Gespräch aktiv beteiligt und ihre Erfahrungen mit eingebracht.

„Die waren eigentlich super bereit. Sie wollen ja auch, dass es der Schule in dem Sinne gut geht, weil sie selbst ja sehen, wie das Lehrerkollegium aufgestellt ist, also vom Alter her, dass da in den nächsten zehn Jahren große Probleme entstehen werden.“ (WS 22/23, P2, 00:28:44)

„[…] die Lehrkräfte auch […] nochmal erzählt haben, ja vor 20 Jahren gabs halt richtig Probleme, dass man da dann keinen Arbeitsplatz gefunden hat und heute kriegen sie halt jeden Arbeitsplatz hinterhergeworfen so ungefähr. Also, das waren dann auch so Sachen, wo Lehrkräfte dann nochmal ihre Erfahrungen so mit reingebracht haben und natürlich auch uns bzw. mich eher dann nochmal unterstützt haben und nochmal Dinge reingeworfen haben, an die ich vielleicht gerade nicht gedacht hatte […], zum Beispiel mit den langen Ferien, der Klassiker, und viel Geld.“ (WS 22/23, P2, 00:27:40)

Den Aufwand schätzten die Lehramtsscouts trotz ihres stressigen Praxissemesters als machbar ein, die Vergütung fanden sie fair. Einige hatten mehr Kapazitäten und haben den Auftrag in Absprache erweitert und weitere Klassen informiert. Die Lehramtsscouts fühlten sich gut betreut, hatten immer eine Ansprechperson und beurteilten die Vorbereitung in Form eines ca. einstündigen Gesprächs als vollkommen ausreichend.

„Das Gespräch hat geholfen, konkreter zu verstehen, in welche Richtung das gehen soll und es war auch ausreichend. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch gebraucht hätte.“ (WS 23/24, P2, 00:17:02)

„Der Aufwand war nicht so groß. Und mir hat es auch Spaß gemacht.“ (WS 23/24, P2, 00:32:18)

3.3 Rückschlüsse für die praktische Umsetzung der Maßnahme

Die Ergebnisse aus dem Gruppeninterviews zeigen, dass das Lehramtsscouting eine sinnvolle und realisierbare Gewinnungsmaßnahme darstellt. Gleichzeitig konnten einige Anpassungspotentiale für die praktische Umsetzung identifiziert werden. So sollten die Lerngruppen bzw. Klassen bewusst ausgewählt werden unter dem Aspekt, dass Schüler:innen bzw. Auszubildende mit Hochschulzugangsberichtigung zu einem möglichst hohen Anteil in den Klassen vertreten sind. Für die Schüler:innen mit mittlerem Schulabschluss scheint der Weg an eine Universität weit entfernt. Dennoch ist es sinnvoll, diese Schülergruppe ebenfalls über das berufliche Lehramt zu informieren und ihnen Möglichkeiten des nachträglichen Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung sowie alternative Wege für die Aufnahme des Lehramtsstudium aufzuzeigen (wie der Quereinstieg ins Lehramtsmasterstudium, in den Personen mit fachgebundenem Abitur und Fachhochschulabschluss münden können).

Zudem sollten Klassen bzw. Lerngruppen angesprochen werden, die kurz vor ihrem Abschluss stehen und somit nach neuen beruflichen Optionen suchen. Für die Auswahl von geeigneten Klassen können die Lehramtsscouts Lehrkräfte oder Personen aus der Berufsorientierung an den Schulen um eine Einschätzung bitten. Durch die tägliche Arbeit kennen sie die Schüler:innen und Auszubildende sowie ihre Stärken und Schwächen und haben oftmals ein Gefühl dafür, wer für den Lehrkräfteberuf geeignet sein könnte.

Als weiteres Ergebnis kristallisierte sich heraus, dass sich die Schüler:innen an Oberstufenzentren vor allem den Lehrkräfteberuf an allgemeinbildenden Schulen nicht vorstellen konnten, an beruflichen Schulen dagegen schon. Insofern ist es wichtig, bewusstzumachen, dass berufliche Lehrkräfte später an berufsbildenden Schulen unterrichten.

Es sollten nicht nur die Klassen, sondern auch die Lehramtsscouts bewusst ausgewählt werden. Damit sie als Role Models auftreten können, ist es sinnvoll, Lehramtsstudierende zu wählen, die selbst auch eine Berufsausbildung begonnen oder beendet und damit den Wechsel von der beruflichen Bildung an eine Universität vollzogen haben. Auch Quereinstiegsmasterstudierende, die vorher an einer Fachhochschule studiert haben, sind eine geeignete Zielgruppe, da sie die Möglichkeit verkörpern, mit einem Fachabitur an die Universität zu wechseln. Diese könnten bevorzugt in Klassen werben, die auf das (Fach-)Abitur vorbereiten.

4 Fazit und Ausblick

Der vorliegende Beitrag ging der Frage nach, inwiefern (angehende) Lehrkräfte Multiplikator:innen für die Gewinnung von beruflichen Lehramtsstudierenden sein können. Befunde aus der Berufswahlmotivforschung zeigen, dass Lehrkräfte bei der Wahl des beruflichen Lehramts eine relevante Rolle spielen (Stellmacher & Ohlemann, 2021; Wyrwal & Zinn, 2018). Auch zeigt die Darstellung der bestehenden Gewinnungsmaßnahmen aus der Praxis, dass sowohl Studierende als auch Lehrkräfte als Botschafter:innen ihrer Berufe fungieren können (u. a. Staatsministerium für Unterricht und Kultus, o. J.; Studienbotschafter.de, 2024). Dazu zählt auch das vorgestellte Lehramtsscouting, eine Maßnahme, die gezielt für das berufliche Lehramt wirbt und dadurch der geringen Bekanntheit des Studiums entgegenwirkt. Bei der Umsetzung wurden die Befunde zur Charakteristik der beruflichen Lehramtsstudierenden sowie dessen Berufswahlmotiven insofern berücksichtigt, dass Schüler:innen bzw. Auszubildende in den berufsbildenden Schulen informiert und dabei die Motive, die bei beruflichen Lehramtsstudierenden überwiegen, wie beispielsweise eine berufliche Sicherheit oder das Gehalt, hervorgehoben werden. Die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews verdeutlichen, dass berufliche Lehramtsstudierende geeignete Personen sind, um für das Lehramt zu werben. Die Lehramtsscouts wurden teilweise von den Schüler:innen bzw. Auszubildenden als Role Models wahrgenommen. Trotz eines größeren Abstandes durch langjährige Berufserfahrungen könnten auch Lehrkräfte eine Vorbildfunktion übernehmen, indem sie ihren persönlichen Weg zur Lehrkraft in der beruflichen Bildung beschreiben. Insofern könnte das Format auf Lehrkräfte ausgeweitet und ihre Erfahrungsberichte denen der Lehramtsstudierenden gegenübergestellt werden. Dass die Bereitschaft bei Lehrkräften da ist, zeigt die Maßnahme aus Bayern (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, o. J.).

Als indirekter positiver Effekt des Lehramtsscoutings werden die Lehrkräfte durch die Maßnahme angerengt, selbst auch für den Beruf zu werben und Schüler:innen anzusprechen. Die Interviewergebnisse zeigen, dass die Lehrkräfte offen gegenüber der Maßnahme waren. Dieser Effekt könnte durch Befragungen der Lehrkräfte an den Praxissemesterschulen erhoben werden.

Während nach Ebner und Rohrbach-Schmidt (2019) das berufliche Lehramt bei Schüler:innen ein geringeres Prestige als das gymnasiale Lehramt hat, zeigte sich in den Rückmeldungen der Lehramtsscouts, dass sich die Schüler:innen bzw. Auszubildenden das Unterrichten an berufsbildenden Schulen eher vorstellen können als beispielsweise an einem Gymnasium. Anknüpfend an die Ergebnisse wäre es sinnvoll, das Prestige von Berufen je nach Schulart zu differenzieren und beispielsweise Einschätzungen von Schüler:innen an Gymnasien und berufsbildenden Schulen miteinander zu vergleichen.

Mit Hilfe der Gruppeninterviews konnte aufgezeigt werden, dass die Maßnahme als sinnvoll und gewinnbringend eingeschätzt wird. Eine Einschränkung ist, dass der tatsächliche Nutzen im Sinne von konkreten Zahlen, wie viele Personen aufgrund dieser Ansprache in das Lehramtsstudium münden, nicht gemessen wurde und nur schwer zu messen ist, da Berufswahl ein multifaktorieller und langjähriger Prozess ist. Dennoch sprechen die Interviewergebnisse für eine Fortsetzung der Maßnahme, da sie gezielt bei den Schüler:innen in berufsbildenden Schulen ansetzt und der Aufwand sowohl auf Seiten der Praxissemesterstudierenden als auch auf Seiten der Universität (ohne eine zeitlich begrenzte Förderung über Drittmittel) im machbaren Rahmen ist. Ergänzend zu den Interviews mit den Lehramtsscouts könnten Rückmeldungen von den Schüler:innen und Auszubildenden zur Umsetzung der Maßnahme sowie zur Frage, inwiefern das Interesse am beruflichen Lehramt geweckt werden konnte, erhoben werden. Auch könnten Rückmeldungen von den Lehrkräften an den Schulen zur Maßnahme und zur Frage, ob sie selbst bereits eigeninitiativ Schüler:innen das berufliche Lehramt empfehlen, sowie von den Schulleitungen weitere Erkenntnisse liefern.

Literatur

Alphei, J. & Löffler, U. (2015). Herausforderungen und Maßnahmen zur Prävention des Studienabbruchs an der Georg-August-Universität Göttingen. Qualität in der Wissenschaft, 9(3+4).

Bals, T., Diettrich, A., Eckert, M. & Kaiser, F. (2016). Einleitung: Neue Formen der akademischen Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen. In T. Bals, A. Diettrich, M. Eckert & F. Kaiser (Hrsg.), Diversität im Zugang zum Lehramt an berufsbildenden Schulen (S. 3–28). Eusl.

Battistini, M. (2015). Ganz normale Exotinnen: Erfolgsfaktoren und Fallstricke in der Arbeit mit Role Models. In S. Augustin-Dittmann & H. Gotzmann (Hrsg.), MINT gewinnt Schülerinnen (S. 93–110). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-03110-7_6

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (o. J.) Lehramtsbotschafter „VOR ORT“. https://www.lehrer-werden.bayern/beratung-termine/lehramtsbotschafter

Berger, J. & Ziegler, B. (2021). Bildungswege, Studien- und Berufswahlmotive, Überzeugungen und Interessen. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 117(2), 231–253. https://doi.org/10.25162/zbw-2021-0011

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2021). Perspektiven zur beruflichen Lehrkräftebildung. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/3/31683_Perspektiven_zur_beruflichen_Lehrerkraeftebildung.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Döppers, T. (2022). Berufsausbildung vor dem Studium – Chance oder Nachteil für Studierende des beruflichen Lehramts? bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 42, 1–23.

Driesel-Lange, K., Morgenstern, I. & Keune, M. (2017). Wer wird Lehrer/in am Berufskolleg? Die Unterstützung von Professionalisierungsprozessen angehender Lehrpersonen für die Berufsbildung. In M. Becker, C. Dittmann, J. Gillen, S. Hiestand & R. Meyer (Hrsg.), Einheit und Differenz in den gewerblich-technischen Wissenschaften (S. 368–387). LIT Verlag.

Driesel-Lange, K. & Weyer, C. (2017). Berufliche Entwicklungsprozesse angehender Lehrpersonen im Bereich Gesundheit/Pflege. In U. Weyland & K. E. Reiber (Hrsg.), Entwicklungen und Perspektiven in den Gesundheitsberufen – Aktuelle Handlungs- und Forschungsfelder (S. 225–245). [Konferenzbeitrag]. AG BFN-Forum Entwicklungen und Perspektiven in den Gesundheitsberufen - Aktuelle Handlungs- und Forschungsfelder, Bielefeld. Bertelsmann.

Ebner, C. & Rohrbach-Schmidt, D. (2019). Berufliches Ansehen in Deutschland für die Klassifikation der Berufe 2010: Beschreibung der methodischen Vorgehensweise, erste deskriptive Ergebnisse und Güte der Messung. Version 1.0. BIBB.

Frommberger, D. & Lange, S. (2018). Zur Ausbildung von Lehrkräften für berufsbildende Schulen: Befunde und Entwicklungsperspektiven. Working Paper Forschungsförderung Nr. 060. Hans-Böckler-Stiftung.

Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J. & Woisch, A. (2017). Zwischen Studienerwartungen und Studienwirklichkeit: Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. DZHW, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.

Klusmeyer, J. (2005). Berufswunsch Handelslehrer_in: Eine Untersuchung zu den Berufswahlmotiven von Studierenden des Handelslehramts. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 101(2), 186–205.

Kultusministerkonferenz (2024). Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräftebildung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.03.2024.

Kultusministerkonferenz (2023). Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2023-2035. Zusammengefasste Modellrechnungen der Länder. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2023.

Lange, S., Trampe, K., Porcher, C., Walkenhorst, U., Bartels, A. & Frommberger, D. (2024). Berufliche Lehrkräftebildung – Bedingungen, Modelle und (Forschungs-)Bedarfe. bwp@ Spezial HT2023, 1–25.

MILeNa (2024). MILeNa. Ein Programm zur MINT-Lehrkräfte-Nachwuchsförderung. https://www.milena.physik.rwth-aachen.de/wordpress/

Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) (Hrsg.). (2023). Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht. Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK). http://dx.doi.org/10.25656/01:28059

Stellmacher, A. & Huck, J. (2024). Ergebnisse der Erstsemesterbefragung der Lehramtsstudierenden der Technischen Universität Berlin. Ergebnisse aus dem Wintersemester 2023/24 sowie Vergleich der Erhebungen 2017 bis 2023. Technische Universität Berlin. https://doi.org/10.14279/depositonce-20033

Stellmacher, A. & Ohlemann, S. (2021). Erfassung von Berufswahlmotiven im beruflichen Lehramt durch FEMOLA. Passung und Adaptationspotenziale aus quantitativer und qualitativer Perspektive. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 117(2), 212–230. https://doi.org/10.25162/zbw-2021-0010

Stellmacher, A., Ohlemann, S., Pfetsch, J. & Ittel, A. (2020). Pre-Service Teacher Career Choice Motivation: A Comparison of Vocational Education and Training Teachers and Comprehensive School Teachers in Germany. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 7(2). https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.5

Stellmacher, A. & Pfetsch, J. (2020). Welche Gründe, berufliches Lehramt zu studieren, stehen mit der Sicherheit der Berufswahl in Verbindung? Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 1–9. https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000290

Stoll, C. (2022). Habituelle Passung im Studium. Herausforderungen und Problemlagen im beruflichen Lehramtsstudium. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online, 42, 1–28.

Studienbotschafter.de (2024). Studienbotschafter. https://www.studienbotschafter.de/

Technische Universität Berlin (o. J.). Quereinstiegsmaster Lehramt. https://www.tu.berlin/setub/studium-lehre/lehramtsstudiengaenge/quereinstiegsmaster-lehramt

Tenberg, R. (2015). „Stiefkinder“ des beruflichen Lehramts: Über Quereinstiege und Seiteneinstiege und die sogenannten „Sondermaßnahmen“ zu deren Implementierung. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 111(4), 481–501.

Universität Duisburg-Essen. (o. J.). Talents4teachers/teachers4talents. Lehrkraft werden, Lehrkraft sein: Lehramt im Ruhrgebiet. https://www.lehramt.ruhr/

Universität Lepizig (o. J.). Einblicke und Tipps von unseren Studierenden. Die Studienbotschafter:innen. https://www.leipzig-studieren.de/grundstaendiges-studium/studienorientierung/studienbotschafterinnen

Universität Potsdam. (o. J.). Bundesweites Netzwerk QuiL Qualifizierungsprogramme für internationale Lehrkräfte. https://www.uni-potsdam.de/en/zelb/forschung-und-entwicklung/rtp/vernetzung

Wyrwal, M. & Zinn, B. (2018). Vorbildung, Studienmotivation und Gründe eines Studienabbruchs von Studierenden im Lehramt an berufsbildenden Schulen. Journal of Technical Education, 6(2), 9–23.

Ziegler, B. (2018). Das Kreuz mit dem Lehrkräftemangel an beruflichen Schulen: Systematische Analysen zur Nachwuchsproblematik aus professions- und berufswahltheoretischer Perspektive. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 114(4), 578–608.

[1] Die Masterstudiengänge als Quereinstieg an der TU Berlin ermöglichen Absolvent:innen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge ohne Lehramtsbezug als Lehrkraft an berufsbildenden Schulen zu arbeiten, indem sie nach ihrem Bachelorabschluss direkt in den Lehramtsmaster einmünden (Technische Universität Berlin, o. J.).

Zitieren des Beitrags

Stellmacher, A. (2024). (Angehende) Lehrkräfte als Multiplikator:innen für die Nachwuchsgewinnung im beruflichen Lehramt. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 47, 1–16. https://www.bwpat.de/ausgabe47/stellmacher_bwpat47.pdf