Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 47 - Dezember 2024

Attraktivität des Lehrer:innenberufs in der Berufsbildung

Hrsg.: , , &

Quer- und Seiteneinsteiger:innen an berufsbildenden Schulen in der nicht-akademischen Qualifizierungsphase – eine heterogene Zielgruppe!?

An berufsbildenden Schulen wird dem Lehrkräftemangel aktuell verstärkt durch die Rekrutierung von Quer- und Seiteneinsteiger:innen (QuSE) begegnet. Damit wird akademisch qualifizierten Fachkräften ohne Lehramtsbezug eine neue berufliche Option an berufsbildenden Schulen eröffnet, die für sie bislang kaum zugänglich war. Erkenntnisse über diese Gruppe, die in Zukunft das Bild berufsbildender Kollegien in besonderem Maße (mit)prägen wird, sind jedoch rar. Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Befragung von n = 323 QuSE an berufsbildenden Schulen in ihrer nicht-akademischen Nachqualifizierungsphase. Neben ausgewählten sozio-demografischen Merkmalen der Gruppe werden die motivationalen Faktoren der Berufswahl nach dem Fit-Choice-Ansatz (Watt & Richardson, 2007) gemessen. Die durchgeführten Clusteranalysen zeigen, dass die Gruppe der QuSE durchaus abgrenzbare Untergruppen aufweist. Es handelt sich um Personen im mittleren Lebensalter, oft mit familiären Verpflichtungen, die überwiegend vorteilhafte Berufswahlmotive mitführen. Die Analyse konnte drei Cluster identifizieren, die vorliegend als ‘Die Idealisten’ (n = 116), als die ‘Die Moderaten’ (n = 179) und als ‘Die Unmotivierten’ (n = 25) betitelt werden. Die Ergebnisse können für die Konzeptionierung von zielgruppenadäquaten Professionalisierungsmaßnahmen genutzt werden.

Lateral Entrants and Re-Entrants at Vocational Schools during their non-academic Qualification Phase – A Heterogeneous Target Group?!

The shortage of teachers at vocational schools is currently being increasingly addressed through the recruitment of lateral entrants and re-entrants (German: Quer- und Seiteneinsteigende (QuSE)). For these academically qualified specialists that do not have a teaching qualification, a new career option at vocational schools opens up, which was previously hardly accessible to them. Accordingly, QuSE will particularly shape vocational schools in the future. However, little is known about this group of QuSE. This article is based on a survey of n = 323 QuSE at vocational schools in their non-academic qualification phase. In addition to selected socio-demographic characteristics of the group, the motivational factors for choosing teaching as a career are measured by using the fit-choice approach (Watt & Richardson, 2007). The result of a cluster analyses shows that the QuSE group has clearly definable subgroups. In summary, QuSE can be described as a group of middle-aged people, often with family commitments, who predominantly have advantageous career choice motives. The analysis was able to identify three clusters, which are referred to as 'the idealists' (n = 116), 'the moderates' (n = 179) and 'the unmotivated' (n = 25). The results can be used to design professionalisation programs appropriate to the target group.

- Details

1 Hintergrund und Problemstellung

Der Lehrkräftemangel prägt den aktuellen bildungspolitischen Diskurs. Insbesondere die höheren Altersgruppen sind in den Kollegien überproportional vertreten. Die daraus resultierende „generational gap“ (Bárány & Hoischen, 2023, S. 257) wird im Schuljahr 2020/2021 auch an den berufsbildenden Schulen deutlich: Fast die Hälfte aller Lehrkräfte (48 %) gehört hier der Altersgruppe über 50 Jahren an, während auf die mittlere Altersgruppe (35–45 Jahre) lediglich etwa 25 % entfallen (Statistisches Bundesamt, 2021). Diese Altersstruktur zeigt sich auch im Schuljahr 2023/2024 unverändert, wie aktuelle Daten belegen (Statistisches Bundesamt, 2024; Datenblatt 21121-13). Die Situation an berufsbildenden Schulen wird auf Basis verschiedener Modellrechnungen zum Einstellungsbedarf von Lehrer:innen bereits länger als ‚angespannt‘ (KMK, 2020, S. 24) und perspektivisch ‚düster‘ (Klemm, 2018, S. 22) bezeichnet: Bis zum Jahr 2030 fehlen an berufsbildenden Schulen im Durchschnitt ca. 970 Stellen jährlich; die neuen Bundesländer sind besonders stark betroffen (vgl. KMK, 2020, S. 24; KMK, 2023a). Eine noch präzisere Beschreibung des Stellenbedarfs für berufsbildende Schulen nimmt Klinger (2024) vor. Als Hauptursache wird die o. g. Altersstruktur der derzeit beschäftigten Lehrkräfte herausgestellt (u. a. Arndt, 2022). Gehrmann (2023) spricht gar von einer ‚kollektiven Vergreisung in Kollegien‘ (S. 48). An berufsbildenden Schulen wurden in den letzten 20 Jahren deutlich weniger Neueinstellungen vorgenommen, als in den Jahren zuvor (Klemm, 2018, 17).

Vor diesem Hintergrund rückt die Attraktivität des Lehrer:innenberufs in der Berufsbildung verstärkt in den Fokus bildungspolitischer Bemühungen. Passend dazu widmet sich dieser Beitrag in der Ausgabe 47 der bwp@ sowohl flexiblen Professionalisierungswegen als auch gezielten Strategien zur Gewinnung neuer (motivierter) Lehrpersonen für berufsbildende Schulen.Über alle Schulformen hinweg werden in den Ländern aktuell Personen rekrutiert, die über einen alternativen Zugang in den Lehrberuf gelangen (KMK, 2024, S. 2). Aus bildungspolitischer und -administrativer Perspektive stellt diese Personengruppe eine wesentliche Ressource zur Bewältigung des Lehrkräftemangels dar. Im Rahmen einer input-orientierten Steuerung kann das Bildungssystem dadurch kurzfristig zusätzliches Lehrpersonal gewinnen. Dabei handelt es sich weithin um Personen ohne grundständiges Lehramtsstudium, die ganz allgemein in der Kategorie der Quer- und Seiteneinsteiger:innen (QuSE) zusammengefasst werden (Lucksnat et al., 2020, S. 263), wobei diese Zuordnung keiner einheitlichen Definition unterliegt (siehe dazu Kapitel 2.1). Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) betrachtet die bereits 2013 durch die KMK ermöglichten Sonderprogramme zum Quer- und Seiteneinstieg als „temporäre Notmaßnahmen“ (2023b, S. 11). Baar und Mladenovska (2023) entgegnen in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf Terhart (2020) jedoch, dass es sich mittlerweile um einen „etablierten, dauerhaften Weg in das Lehramt“ handele (S. 386, vgl. auch Gehrmann, 2023, S. 47).

Für die Berufsbildung kann zunächst konstatiert werden, dass eine heterogene Qualifikationsstruktur der Kollegien geradezu als konstitutiv für berufsbildende Schulen betrachtet werden kann. Im Gegensatz zum allgemeinbildenden Bereich, stellen QuSE an berufsbildenden Schulen also keine völlig neue Personengruppe (Schwalbe & Puderbach, 2023, S. 368) im Kollegium dar. Die aktuellen bildungspolitischen Bestrebungen sorgen jedoch dafür, dass diese Gruppe zukünftig in einem bisher nicht erreichten Ausmaß präsent sein wird: Berufsbildende Schulen sind aktuell stark auf Lehrkräfte aus dem Quer- und Seiteneinstieg angewiesen (vgl. Galuschka et al., 2023, S. 297; Klemm, 2018, S. 25). Die KMK erfasst seit 2020 für alle Länder die eingestellten Personen, die den Vorbereitungsdienst beginnen und nicht über ein lehramtsbezogenes Studium verfügen. Im Durchschnitt des Erhebungszeitraums (2020–2023) werden an berufsbildenden Schulen 425 Personen mit einem nicht lehramtsbezogenen Studienabschluss eingestellt. Etwa 35% und damit gut ein Drittel aller in den Vorbereitungsdienst eingestellten Personen ohne lehramtsbezogenen Studienabschluss entfallen auf berufsbildende Schulen (KMK, 2024, Abschnitt 2.5). Aktuell wird damit akademisch qualifizierten Fachkräften im mittleren Lebensalter – oft mit familiären und finanziellen Verpflichtungen – eine neue berufliche Option an berufsbildenden Schulen eröffnet, die bislang kaum zugänglich war.

Die Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der DGfE positioniert sich in ihren Stellungnahmen zum Quer- und Seiteneinstieg eher verhalten (Frommberger, Weyland & Wittmann, 2021; Kremer & Weyland, 2023). So wird dieser, als kurzfristige Sondermaßnahme betrachtete Weg bei prekärer Versorgungslage zwar nicht pauschal abgelehnt, es wird jedoch deutlich auf die Einhaltung der Standards der Profession und Disziplin verwiesen bzw. auf die Gefahr der De-Professionalisierung bei Vernachlässigung dieser: “[...] auch bei den schon heute existierenden Sonderwegen [sollte] immer sichergestellt sein, dass eine ausreichende wissenschaftsbasierte, forschungszugewandte und selbst-reflexive Grundhaltung entwickelt wird, die auch in Zukunft den beruflichen, gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungen gerecht werden kann.” (Kremer & Weyland, 2023, S. 59).

Bisher ist jedoch über die Personengruppe der QuSE an berufsbildenden Schulen wenig bekannt. In empirischen Studien zu alternativ qualifizierten Lehrkräften ist die Schulform ‘Berufsbildende Schulen’ unterrepräsentiert bzw. bleibt unberücksichtigt (vgl. beispielsweise bei Lucksnat et al., 2022; Porsch et al., 2023; Verheggen & Puderbach, 2024). Die SWK konstatiert, dass insbesondere Studien zu den aktuell eingestellten QuSE noch ausstehen (SWK, 2023b, S. 68). Ebenso liegt wenig Evidenz darüber vor, mit welchen Voraussetzungen alternativ qualifizierte Lehrende unterrichten (Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung – GEBF, 2023). Dabei erscheinen gerade Erkenntnisse darüber bedeutsam, welche Personen(-gruppen) von dieser Karriereoption attrahiert werden. Wie lassen sich ihre sozio-demografischen Merkmale präziser beschreiben? Und noch zentraler: Welche Motive bewegen diese Personen dazu, ihre bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben, was in vielen Fällen mit dem Verzicht auf einen etablierten Expertenstatus und gewohnte Handlungsroutinen einhergeht? Welche individuellen Einstellungen und Haltungen tragen dazu bei, dass sie sich im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme zurück in einen Novizen-Status begeben, um sich auf ein vollständig neues (und potenziell disparates) Tätigkeitsfeld vorzubereiten? Damit kann als ein erstes Forschungsdesiderat ausgewiesen werden, dass bisher keine Studien existieren, die explizit die Zielgruppe der aktuell eingestellten QuSE an berufsbildenden Schulen in den Blick nehmen.

Für die empirische Bildungsforschung insgesamt hat jedoch die Studiendichte (u. a. Baeten & Meeus, 2016; Loretz, C. et al., 2017; Bárány & Hoischen, 2023) zur Zielgruppe der Quer- und Seiteneinsteiger:innen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei werden überwiegend deskriptive Kollektivbeschreibungen vorgenommen, häufig in Abgrenzung zu grundständig ausgebildeten Lehrenden bzw. grundständig Studierten. Die Qualität der Beschreibungen ist dabei unterschiedlich zu bewerten und nur z. T. durch empirische Studien belegt. Be- und Zuschreibungen werden daneben über theoretische Modelle begründet (z. B. Laufbahnmodelle, Übergangstheorien) und/oder weisen heuristischen Charakter auf. Die Beschreibung der QuSE auf Kollektivebene suggeriert im ersten Zugang eine Homogenität der Gruppe. Es wird jedoch vermutet, dass sich bei genauerer Betrachtung die Heterogenität innerhalb der Gruppe der QuSE zeigen kann (Lucksnat et al., 2020, S. 275; Gehrmann, 2023, S. 44; SWK, 2023b, S. 85; Arndt, 2022, S. 346). Bisher stehen entsprechende Analysen jedoch noch aus, was auf ein zweites Forschungsdesiderat verweist.

Insgesamt erscheinen Erkenntnisse über diese – für berufsbildende Schulen so bedeutsame – Gruppe erforderlich, um bildungspolitische Beratungen zu unterstützen sowie mögliche Konsequenzen für die Schul- und Unterrichtswirklichkeit an berufsbildenden Schulen abschätzen zu können. Entsprechend zielt der vorliegende Beitrag darauf ab, die Gruppe der QuSE an berufsbildenden Schulen zu beleuchten, die sich zum Erhebungszeitpunkt (2023/24) in einer nicht-akademischen Qualifizierungsphase (Vorbereitungsdienst, Nachqualifizierung) befindet. Dies ermöglicht eine Querschnittsbetrachtung während einer Qualifizierungsphase, die einen Zugriff auf die Input- und Prozessmerkmale der Personengruppe erlaubt. Als Input-Merkmale gelten z. B. sozio-demografische Merkmale wie das Alter oder das Vorliegen einer Berufsausbildung, aber auch verschiedene motivationale Faktoren der Berufswahl. Beispiele für Prozessmerkmale sind die Identifikation mit dem Beruf/der Ausbildungsschule oder die wahrgenommene Anerkennung als vollwertige Lehrperson. Unter Berücksichtigung des 3-P-Modells von Biggs (1987, 1999) ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse einer Qualifizierungsmaßnahme maßgeblich durch verschiedene Bedingungen und Aktivitäten während des Qualifizierungsprozesses beeinflusst werden. Diese Prozessmerkmale sind ihrerseits von einer Vielzahl an Inputfaktoren abhängig, wobei in der Professionsforschung insbesondere den motivationalen Faktoren eine zentrale Rolle zugeschrieben wird. In Bezug auf die Berufswahlmotive von angehenden Lehrkräften konnten König und Rothland (2012 & 2013) zeigen, dass intrinsische Motivation – wie das Interesse an pädagogischen Aufgaben und der Wunsch, mit jungen Menschen zu arbeiten – eine langfristige Wirkung auf die berufliche Zufriedenheit und das Engagement von Lehrkräften entfaltet.

Vor diesem Hintergrund bearbeitet der Beitrag folgende Forschungsfragen:

FF1: Wie lässt sich die Zielgruppe der Quer- und Seiteneinsteiger:innen an berufsbildenden Schulen in der Phase ihrer nicht-akademischen Qualifizierung bezogen auf ausgewählte sozio-demografische Merkmale (Alter, Familienstand, Care-Arbeit, Absolvierung einer beruflichen Ausbildung) beschreiben?

FF2: Zeigen sich in der Zielgruppe der Quer- und Seiteneinsteiger:innen an berufsbildenden Schulen während ihrer nicht-akademischen Qualifizierungsphase statistisch abgrenzbare Cluster hinsichtlich ihrer Berufswahlmotive, und wie lassen sich diese Cluster (anhand von Differenzlinien) beschreiben?

FF3: Lassen sich die in FF2 identifizierten Cluster auch in Bezug auf ausgewählte Prozessmerkmale (Identifikation mit dem Beruf/der Schule, soziale Einbindung in der Schule sowie Anerkennung als Lehrperson) wiedererkennen?

Der vorliegende Beitrag bietet folgende Struktur an, um die Zielgruppe der QuSE an berufsbildenden Schulen systematisch zu analysieren: Kapitel 2 widmet sich den theoretisch-konzeptionellen Grundlagen, einschließlich einer Beschreibung der Zielgruppe (2.1) sowie dem Forschungsstand zu Berufswahlmotiven dieser Zielgruppe im (berufsbildenden) Lehramt (2.2). Im dritten Kapitel wird das methodische Vorgehen dargelegt, konkreter werden der Datensatz (3.1), die Variablen (3.2) und die Analysestrategie (3.3) erläutert. Die Ergebnisse in Kapitel 4 umfassen eine deskriptive Darstellung der Zielgruppe QuSE (4.1), die Identifikation von Clustern (4.2) sowie deren sozio-demografische Merkmale (4.3) und ausgewählte berufsbezogene Prozessmerkmale (4.4). Im Rahmen der Diskussion (Kapitel 5) werden die Ergebnisse zusammengefasst und typisierend aufbereitet (5.1), Limitationen der Studie benannt (5.2) und praxisorientierte Implikationen abgeleitet (5.3). Ein Fazit in Kapitel 6 schließt den Beitrag ab.

2 Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen

2.1 Beschreibung der Zielgruppe: Quer- und Seiteneinsteiger:innen (QuSE)

Der Quer- und Seiteneinstieg in den Lehrberuf an berufsbildenden Schulen stellt in allen deutschen Bundesländern eine zentrale Maßnahme zur Deckung des steigenden Lehrkräftebedarfs dar (SWK 2023a). Diese alternativen Zugangs- bzw. Sonderwege (KMK 2013) ermöglichen es Fachkräften ohne lehramtsbezogenes Hochschulstudium, durch spezielle Qualifizierungsprogramme in den Schuldienst für berufsbildende Schulen einzutreten. Die strukturelle Umsetzung dieser Programme variiert jedoch erheblich zwischen den Bundesländern und umfasst verschiedene Modelle der berufsbegleitenden Nachqualifizierung sowie unterschiedliche Zeitumfänge des Vorbereitungsdienstes.

Die Kultusministerkonferenz (2013) hatte ursprünglich vorgesehen, konsequent zwischen Quer- und Seiteneinstieg zu differenzieren, was auf Ebene der Bundesländer jedoch sehr dynamisch angepasst und daher kaum aufrechterhalten wird (Arndt, 2022, S. 339). Auch im wissenschaftlichen Diskurs besteht keine einheitliche Definition (u. a. Driesner & Arndt, 2020, S. 416; Lucksnat et al. 2020, S. 265; SWK 2023b, S. 10). Entsprechend werden verschiedene Modelle zur Begriffssystematisierung angeboten (u. a. Puderbach et al., 2016; Lucksnat et al., 2020; Driesner & Arndt, 2020).

Für die vorliegende Studie folgen wir der Systematisierung nach Puderbach et al. (2016). Sie bedienen sich zunächst der KMK-Definition für Seiteneinsteiger:innen: Als Seiteneinsteiger:innen werden Lehrkräfte bezeichnet, die in der Regel über einen Hochschulabschluss, nicht jedoch über die erste Lehramtsprüfung verfügen und ohne das Absolvieren des eigentlichen Vorbereitungsdienstes in den Schuldienst eingestellt werden. Die Seiteneinsteiger:innen erhalten über ihre fachlichen Kenntnisse hinaus eine pädagogische Zusatzqualifikation, die häufiger berufsbegleitend erfolgt. Seiteneinsteiger:innen werden in der Regel eingesetzt, um das Unterrichtsangebot in Fächern, Schularten und Regionen mit Bewerbermangel sicherzustellen (KMK, 2015, S. 31). Ergänzend wird die Differenzierung nach Korneck et al. (2010) aufgenommen, die zwei Untergruppen von Seiteneinsteiger:innen unterscheiden: Einerseits Seiteneinsteiger:innen in einer Nachqualifizierungsphase mit dem Ziel des Erwerbs einer staatlichen Lehrbefähigung und andererseits Seiteneinsteiger:innen, die ohne einen formalen Abschluss als Direkteinsteiger:innen in den Schuldienst einmünden. Puderbach et al. (2016) definieren in Anlehnung an Korneck et al. (2010) sowie Walm & Wittek (2014) Quereinsteiger:innen als Personen, die ohne vorherigen Abschluss eines Lehramtsstudiums den Vorbereitungsdienst durchlaufen und diesen mit Zweiter Staatsprüfung abschließen, bevor sie in den Schuldienst eintreten.

Die vorliegende Studie fokussiert dieser Systematik folgend alle Quereinsteiger:innen, die sich in einer nicht-akademischen Qualifizierungsphase befinden und lediglich diejenigen Seiteneinsteiger:innen, die sich ebenfalls in einer nicht-akademischen Nachqualifizierung befinden. Besonders bei der Gruppe der Seiteneinsteiger:innen ist zu beachten, dass ihre Berufserfahrung an berufsbildenden Schulen je nach Zeitpunkt ihrer Entscheidung für die Nachqualifizierung variieren kann. So könnten etwa Personen bereits als Direkteinsteiger:innen tätig gewesen sein und sich erst später im Berufsverlauf für eine Nachqualifizierung entschieden haben.

Zudem betrachtet die vorliegende Studie diejenigen QuSE an berufsbildenden Schulen, die sich im Erhebungszeitraum 2023/24 in einer nicht-akademischen Qualifizierungsphase (Vorbereitungsdienst, Nachqualifizierung) befinden. Sie wurden in der Abbildung von Puderbach et al. (2016; siehe Abb.1) entsprechend hervorgehoben.

Abbildung 1: Wege in den Lehrberuf in Deutschland – Kontinuum (entnommen aus Melzer et al., 2014, S. 29; Hervorhebungen durch Autor:innen)

Abbildung 1: Wege in den Lehrberuf in Deutschland – Kontinuum (entnommen aus Melzer et al., 2014, S. 29; Hervorhebungen durch Autor:innen)

2.2 Berufswahlmotive bei Quer- und Seiteneinsteiger:innen im (berufsbildenden) Lehramt – Relevanz und Forschungsstand

In der empirischen Lehrerbildungsforschung kommt den motivationalen Faktoren eine besondere Bedeutung zu. Diese sind „für die psychische Dynamik des Handelns, die Aufrechterhaltung der Intention und die Überwachung sowie Regulation des beruflichen Handelns über einen langen Zeitraum verantwortlich“ (Baumert & Kunter, 2013, S. 501). Zu diesen motivationalen Faktoren zählen insbesondere die Kontrollüberzeugungen, die Selbstwirksamkeitserwartungen, die intrinsische Orientierung – auch als Lehrendenenthusiasmus bezeichnet – sowie die Selbstregulation (Baumert & Kunter, 2013, S. 502). Diese Orientierungen sind häufig bereits vor Beginn der Lehramtsausbildung angelegt und prägen nicht nur die Berufswahlentscheidung, sondern auch die Fähigkeit, die Anforderungen im Ausbildungsprozess und beim Übergang ins Berufsleben erfolgreich zu bewältigen. Das 3P-Modell von Biggs (1987, 1999) liefert eine theoretische Grundlage für diese Zusammenhänge, indem es das Wechselspiel von Input-, Prozess- und Outputmerkmalen im Rahmen der Kompetenzentwicklung beschreibt. Eine zentrale Annahme dabei ist, dass der Output einer Qualifizierungsmaßnahme wesentlich von den Prozessmerkmalen beeinflusst wird, die ihrerseits stark durch die individuellen Inputfaktoren geprägt sind.

Ein weit verbreiteter Ansatz zur Untersuchung von Berufswahlmotiven im Lehramt ist der Fit-Choice-Ansatz (Watt & Richardson, 2007). In diesem Modell werden 13 Merkmale identifiziert, die die Berufswahl für das Lehramt vorhersagen können. Zu den identifizierten Faktoren gehören eine (1) positive Einschätzung der eigenen unterrichtlichen Fähigkeiten, (2) intrinsische Werte in Bezug auf den Lehrberuf, (3) die Wahl des Lehramts als Verlegenheitslösung, (4) die Erwartung hoher Jobsicherheit, (5) die Möglichkeit, ausreichend Zeit für die Familie zu haben, (6) berufliche Mobilität, (7) eine geringe Arbeitsbelastung, (8) die Chance, die Zukunft junger Menschen zu gestalten, (9) das Bestreben, soziale Gerechtigkeit zu fördern, (10) die Aussicht, einen bedeutenden sozialen Beitrag zu leisten, (11) die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen, (12) positive frühere Lehr- und Lernerfahrungen sowie (13) ein möglicher positiver sozialer Einfluss durch andere bei der Berufswahl (Watt & Richardson, 2007; einige Übersetzungen in Anlehnung an Goller & Ziegler, 2021).

Die wissenschaftliche Literatur bietet nur wenige Untersuchungen zu den Ausprägungen der Fit-Choice-Dimensionen bei QuSE. Ebenso ist keine Analyse zu den Berufswahlmotiven von QuSE im beruflichen Lehramt und der Heterogenität bekannt. Daher muss zur Beschreibung der Studienlage auf Analysen zurückgegriffen werden, die QuSE des beruflichen Lehramts nicht explizit auswerten bzw. nicht explizit im Studiendesign berücksichtigen. Grundsätzlich zeigen diese Studien hohe Ausprägungen in den Dimensionen der sozialen Verantwortung (einen sozialen Beitrag leisten, Zukunft junger Menschen gestalten), der Arbeit mit jungen Menschen sowie der Einschätzung der eigenen unterrichtlichen Fähigkeiten (Richardson et al., 2007; ähnliche Ergebnisse auch bei Berger & D'Ascoli, 2012). Damit wird bereits deutlich, dass diese Gruppe für das Lehramt günstige Berufswahlmotive aufweist, die sich zudem von den Befunden zu grundständig Studierten kaum unterscheiden (Goller et al., 2019; ähnliche Ergebnisse auch bei Watt et al., 2012).

Einige Studien intendieren einen Kohortenvergleich von QuSE und grundständig Studierten. Bei Bárány und Hoischen (2023) zeigen sich kaum Unterschiede zwischen QuSE und grundständig Studierten in den motivationalen Faktoren des Fit-Choice-Ansatzes. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen auch Verheggen und Puderbach (2024). Auffällig ist hier jedoch, dass die berufliche Sicherheit bei den QuSE stärker ausgeprägt ist, was als Resultat der individuellen Lebensumstände interpretiert werden kann. Aufgrund der umfassenden Arbeitserfahrungen befinden sich QuSE häufig in einem höheren Lebensabschnitt, was darauf hindeutet, dass sie häufiger familiären und finanziellen Verpflichtungen unterliegen. Diese These wird durch die Ergebnisse des systematischen Literaturreviews von Siostrom et al. (2023) gestützt. Hier werden als weitere bedeutende Gründe für den Karrierewechsel in das Lehramt eine bessere Work-Life-Balance (insbesondere familiäre Belastungen) und die Unzufriedenheit im Beruf identifiziert.

Eine Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Lucksnat et al., 2022) zeigt darüber hinaus, dass sich QuSE und grundständig Studierte auch nach einigen Jahren Unterrichtserfahrung kaum unterscheiden: Einerseits nehmen intrinsische Berufswahlmotive den höchsten Stellenwert bei beiden Gruppen ein, andererseits unterscheiden sich die Gruppen nur in zwei von acht untersuchten Dimensionen des Fit-Choice-Ansatzes. Für QuSE haben der positive soziale Einfluss durch andere bei der Berufswahl und die Zeit für die Familie eine signifikant höhere Bedeutung (Lucksnat et al., 2022). Letztgenanntes unterstreicht erneut die Relevanz der Lebensumstände der QuSE, da ein Scheitern in der neuen Berufstätigkeit nicht nur für die QuSE selbst Konsequenzen hat, sondern sich beispielsweise auch auf weitere Familienmitglieder auswirken kann. Somit lässt sich festhalten, dass für QuSE die Entscheidung für den Lehrberuf von familiären Einflüssen geprägt ist und häufig keine Individualentscheidung (mehr) darstellt.

Der Fit-Choice-Ansatz dient primär zur Erklärung und Vorhersage der Wahl des Lehrberufs. In dieser Arbeit wird jedoch eine erweiterte Perspektive eingenommen, die über den reinen Vergleich der Ausprägungen von Input-Dimensionen hinausgeht. Der Fokus liegt auf den Konsequenzen dieser Dimensionen für den Ausbildungsprozess im Sinne der eingangs erläuterten theoretischen Input-Prozess-Output-Perspektive (siehe FF2). Insbesondere soll untersucht werden, inwiefern die Berufswahlmotive, die als zentrale Input-Merkmale gelten, mit Prozessmerkmalen wie der beruflichen Identifikation oder sozialen Einbindung in Verbindung stehen. Obwohl die empirischen Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Input- und Prozessmerkmalen von QuSE begrenzt sind, lassen sich Hinweise auf positive Effekte von für den Lehrberuf passenden Input-Merkmalen in Studien zu grundständig Studierten finden. McLean et al. (2019) zeigen beispielsweise, dass intrinsische Berufswahlmotive Burnout im ersten Jahr ihrer Lehrtätigkeit reduzieren und den Karriereoptimismus erhöhen können. König und Rothland (2012) weisen zudem nach, dass intrinsische Werte in Bezug auf den Lehrberuf positiv mit dem allgemeinen pädagogischen Wissen korrelieren – einer zentralen Dimension der Lehrprofessionalität. Diese Befunde legen nahe, dass die Qualität der Berufswahlmotive einen Einfluss auf den Ausbildungsprozess haben könnte.

Um die prädiktive Wirkung von Berufswahlmotiven hervorzuheben, sind auch einige Studien zu nennen, deren Analyseschwerpunkt über den Ausbildungsprozess hinausgehen. So zeigen QuSE bezogen auf das emotionale Erleben, die emotionale Erschöpfung und die Bleibeabsichten im Beruf kaum Unterschiede zu grundständig Studierten nach einigen Jahren Berufserfahrung (Lucksnat et al., 2022; Porsch et al., 2023). Dennoch weist die Studie von Fütterer et al. (2023) auf eine geringere Arbeitszufriedenheit bei QuSE hin, was durch die Ergebnisse von Coppe et al. (2023) untermauert wird. QuSE fühlen sich weniger in das Kollegium integriert und berichten, nicht als vollwertige Lehrkräfte wahrgenommen zu werden. Hinsichtlich des Unterrichtens bringen QuSE eine höhere Begeisterung mit (Lucksnat et al., 2022). Aus der Perspektive der Schüler:innen sind jedoch keine Unterschiede bei kognitiver Aktivierung oder im Umgang mit Unterrichtsstörungen feststellbar. Gleichzeitig fühlen sich Schüler:innen von QuSE mit wenig Berufserfahrung seltener unterstützt als von grundständig ausgebildeten Lehrkräften mit vergleichbarer Erfahrung (Lucksnat et al., 2024). Auch wenn die Berufswahlmotive zwischen QuSE und grundständig Studierten relativ ähnlich sind, deuten die zuvor skizzierten Ergebnisse darauf hin, dass QuSE spezifische Herausforderungen im Integrationsprozess in den Beruf erleben. Dies betrifft sowohl die soziale Einbindung als auch die Anerkennung als Lehrperson.

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Beschreibung des Datensatzes

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde ein Paper-and-Pencil-Fragebogen zur Erfassung sozio-demografischer Merkmale und Berufswahlmotive von angehenden Lehrkräften in nicht-akademischen Qualifizierungsphasen eingesetzt. Die Datenerhebung erfolgte zwischen November 2023 und Februar 2024 und richtete sich primär an QuSE für berufsbildende Schulen im Rahmen ihrer Nachqualifizierung bzw. ihres Vorbereitungsdienstes. Insgesamt nahmen n = 323 QuSE teil, was einer Rücklaufquote von fast 64 % der 507 kontaktierten QuSE entspricht. Als Referenzgruppe wurden grundständig Studierte für das Lehramt an berufsbildenden Schulen im Vorbereitungsdienst (n = 412; Rücklaufquote 31%) in die Untersuchung einbezogen, wobei nicht alle Standorte diese Gruppe vollumfänglich einbeziehen wollten bzw. konnten. Die Querschnittsuntersuchung wurde an 16 Standorten in sechs Bundesländern durchgeführt, darunter drei Standorte in den neuen und drei in den alten Bundesländern.

Die QuSE verteilen sich auf eine Vielzahl beruflicher Fachrichtungen und Unterrichtsfächer: Der größte Anteil der Teilnehmenden (23 %) ist in gewerblich-technischen Fachrichtungen tätig. Es folgen personenbezogene berufliche Fachrichtungen sowie mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer mit jeweils 18 %. In kaufmännisch-verwaltenden Fachrichtungen sind 14 % der Teilnehmenden aktiv. Sprachen und sozialwissenschaftliche Fächer werden jeweils von 6 % genannt, während Musik, Kunst und Sport lediglich 3 % ausmachen. Auf sonstige Bereiche entfallen 12 % der Nennungen. Insgesamt zeichnet sich der Datensatz damit durch eine ausgewogene Verteilung der beruflichen Fachrichtungen und Fächer aus.

Es wurde ebenfalls abgefragt, wie lange sich die QuSE bereits in ihrer Nachqualifizierungsphase bzw. ihrem Vorbereitungsdienst befinden. Die Gesamtverteilung zeigt, dass 40 % der Befragten in den ersten drei Monaten ihrer Qualifizierungsphase waren. Weitere 24 % befanden sich zum Befragungszeitpunkt bereits seit drei bis elf Monaten in der Qualifizierung, während 36 % bereits mindestens zwölf Monate absolviert hatten.

3.2 Variablenbeschreibung

Die Erhebung umfasst verschiedene Variablen, die sich einerseits auf sozio-demografische Merkmale und motivationale Faktoren der Berufswahl richten. Diese können auch als Input-Merkmale bezeichnet werden. Andererseits wird anhand weiterer Merkmale untersucht, wie QuSE ihre Schulwirklichkeit im Lehrberuf an berufsbildenden Schulen erleben, was wir vorliegend als Prozess-Merkmale ausweisen.

Als für die vorliegende Studie zentral wurden die folgenden sozio-demografische Merkmale ausgewählt: Alter, Familienstand, Pflege- und Betreuungsbedarfe (Care-Arbeit) sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Auswahl orientiert sich an spezifischen Charakteristika von QuSE, die aus bisherigen Studien bekannt sind (vgl. Verheggen & Puderbach, 2024).

In Tab. 1 werden die Kategorien und Skalen zur Erfassung von Input- und Prozessfaktoren (siehe Kapitel 2.2) im Rahmen der nicht-akademischen Qualifizierung von Lehrkräften für berufsbildende Schulen vorgestellt.

Tabelle 1: Kategorien und Skalen zur Erfassung von Input- und Prozessfaktoren der QuSE

|

Dim. |

Kategorie bzw. Skala |

Items |

Beispielitem(s) |

Skalierung |

Cron-bachs Alpha |

|

|

Input |

Sozio-demografische Angaben |

9 |

Ich habe Kinder, die betreut werden müssen. Haben Sie eine berufliche Ausbildung abgeschlossen? |

verschieden, |

- |

|

|

FIT-Choice |

Eigene Erfahrungen mit Lehrpersonen |

3 |

Ich selbst hatte inspirierende Lehrkräfte. |

von 0 = überhaupt nicht |

0,898 |

|

|

Wahr-genommene Lehr-befähigung |

3 |

Ich habe die Qualität einer guten Lehrkraft. |

0,594 |

|||

|

Intrinsischer Wert |

2 |

Mich interessiert der Beruf als Lehrkraft. |

0,834 |

|||

|

Arbeit mit (jungen) Erwachsenen |

3 |

Ich möchte einen Beruf wählen, |

0,872 |

|||

|

Zukunft bei (jungen) Menschen gestalten |

2 |

… der es mir ermöglicht, die nächste Generation zu beeinflussen. |

0,822 |

|||

|

Sozialer Beitrag |

3 |

… der es mir ermöglicht, etwas Nützliches für die Gesellschaft zu tun. |

0,850 |

|||

|

Soziale |

2 |

… der es mir ermöglicht, benachteiligten (jungen) Erwachsenen Mut zu machen, mehr zu erreichen. |

0,840 |

|||

|

Vereinbarkeit |

3 |

Ich möchte im Berufsleben meine Arbeitszeit reduzieren, um mehr Zeit für meine Familie zu haben. |

0,756 |

|||

|

Berufliche Sicherheit |

3 |

Der Beruf als Lehrkraft eröffnet eine sichere Berufslaufbahn. |

0,851 |

|||

|

Soziale Bestätigung |

3 |

Meine Freunde finden, |

0,739 |

|||

|

Prozess |

Anerkennung als Lehrperson |

4 |

Meine Schüler:innen nehmen mich als ‚ganz normale‘ Lehrkraft wahr. |

von 0 = Trifft gar nicht zu |

0,689 |

|

|

Identifikation mit dem Beruf |

4 |

Ich gehe in meiner Tätigkeit als Lehrperson auf. |

von 0 = Trifft gar nicht zu |

0,785 |

||

|

Identifikation mit der Ausbildungsschule |

5 |

Ich bin stolz in meiner Schule zu arbeiten. |

von 0 = Trifft gar nicht zu |

0,868 |

||

|

Soziale Einbindung in der Ausbildungsschule |

5 |

Die Kolleg:innen in meiner Schule sind daran interessiert, dass es mir auch privat gut geht. |

von 0 = Trifft gar nicht zu |

0,711 |

||

* Die Itemformulierungen wurden basierend auf dem originalen Fit-Choice-Instrumentarium von Watt und Richardson (2007) sowie Watt et al. (2012) übernommen und nur geringfügig an die Zielgruppe der QuSE im berufsbildenden Kontext angepasst. Analog zu Goller und Ziegler (2021) wurde die Formulierung „Kindern und Jugendlichen“ konsequent durch „Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen“ ersetzt, um dem älteren Adressatenkreis von Lehrkräften an berufsbildenden Schulen gerecht zu werden.

** Die ursprünglich 11. Kategorie der motivationalen Faktoren der Berufswahl („Verlegenheitslösung“) wurde aufgrund eines niedrigen Cronbachs α von 0,371 ausgeschlossen. Zudem war der konkrete Bezugspunkt zum (Erst-)Studium für die Befragten unzureichend präzise formuliert.

3.3 Analysestrategie

Zur Beschreibung der QuSE an berufsbildenden Schulen hinsichtlich ihrer sozio-demografischen Merkmale (FF1) wurden deskriptive Analysen durchgeführt. Um die Heterogenität in dieser Zielgruppe hinsichtlich ihrer Berufswahlmotive (FF2) zu untersuchen, wurde eine Two-Step-Clusteranalyse angewendet. Diese Methode ist besonders geeignet, um Heterogenität innerhalb einer Stichprobe basierend auf zuvor definierten Konstrukten zu identifizieren. Ziel der explorativen Methode ist es, Cluster innerhalb eines Datensatzes zu identifizieren. Die Analysen wurden mit SPSS Version 28 durchgeführt.

Im ersten Schritt erfolgte eine automatische Schätzung der Clusteranzahl. Sowohl eine Zwei- als auch eine Drei-Cluster-Lösung erwies sich als interpretierbar. Zur Bewertung der Clusterqualität berechnet SPSS das Silhouettenmaß, welches die Passung jedes Datenpunkts innerhalb seines zugehörigen Clusters sowie die Abgrenzung zu benachbarten Clustern quantifiziert (IBM, 2024). Nach Kaufman und Rousseeuw (2005) sollte das Silhouettenmaß mindestens 0,26 betragen, während Werte ab 0,51 als angemessen gelten.

Im zweiten Schritt wurde die statistische Überprüfung der Mittelwertsunterschiede zwischen den identifizierten Clustern durchgeführt. Für die Zwei-Cluster-Lösung kam ein T-Test zum Einsatz, während in der Drei-Cluster-Lösung eine einfaktorielle ANOVA angewendet wurde. Zur weiterführenden Analyse der signifikanten Ergebnisse in den Prozessmerkmalen (Identifikation mit dem Beruf und der Schule, Soziale Einbindung in der Schule sowie Anerkennung als Lehrperson) wurde bei der Drei-Cluster-Lösung der Bonferroni-Posthoc-Test genutzt. Dieser ermöglicht paarweise Vergleiche zwischen den Gruppen und minimiert gleichzeitig das Risiko von Alpha-Fehlern.

4 Ergebnisse

4.1 Beschreibung der QuSE in ihren sozio-demografischen Merkmalen

Mit Bezug auf FF1 wird die sozio-demografische Analyse der QuSE an berufsbildenden Schulen in Tab. 2 dargestellt und mit den Vergleichswerten der Referenzgruppe angereichert (grundständig Studierte).

Tabelle 2: Sozio-demografische Daten der QuSE sowie der ‘grundständig Studierten’ in der nicht-akademischen Qualifizierungsphase für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

|

Kategorien der soziodemografischen Daten |

Quer- und Seiteneinsteiger:innen Spaltenprozente |

Grundständig Studierte Spaltenprozente |

|

|

Altersgruppen |

unter 30 J. |

14,8 % |

49,6 % |

|

30 J. – 34 J. |

27,6 % |

33,7 % |

|

|

35 J. – 39 J. |

21,5 % |

8,8 % |

|

|

40 J. – 44 J. |

20,5 % |

6,0 % |

|

|

45 J. – 49 J. |

9,1 % |

0,7 % |

|

|

über 49 J. |

6,4 % |

1,2 % |

|

|

Familienstand |

verheiratet |

54,1 % |

30,9 % |

|

ledig mit fester Partnerschaft |

29,7 % |

50,2 % |

|

|

ledig ohne feste Partnerschaft |

12,8 % |

17,5 % |

|

|

geschieden/verwitwet |

3,4 % |

1,4 % |

|

|

Kinder zu betreuen |

50,8 % |

16,0 % |

|

|

Angehörige zu pflegen |

6,9 % |

4,3 % |

|

|

Abgeschlossene Berufliche Ausbildung (Ja-Antwort in %) |

43,2 % |

62,0 % |

|

Grundsätzlich zeigen sich zwischen den beiden Gruppen deutliche Unterschiede in der Altersstruktur, dem Familienstand und der Verpflichtung zur Care-Arbeit. Bezüglich der Altersverteilung ist, ähnlich zum bisherigen Forschungsstand (Gehrmann, 2023, S. 44; Melzer et al., 2014, S. 109), die Gruppe QuSE älter, da sie vermutlich längere Beschäftigungszeiten außerhalb des Schulsystems vorweisen können. Hinsichtlich der Care-Arbeit stehen QuSE im Vergleich zur Referenzgruppe wesentlich häufiger in familiären Verpflichtungen, wie es bereits aus internationalen Studien bekannt ist (vgl. von Siostrom et al., 2023). Ergänzend zeigt unsere Studie, dass die QuSE weniger häufig über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.

4.2 Identifizierte Cluster innerhalb der Gruppe der QuSE

Zur Beantwortung der FF2 wurde sowohl eine Zwei-Cluster-Lösung als auch eine Drei-Cluster-Lösung getestet. Dabei zeigen sich moderate Höhen des Silhouettenmaßes (Zwei-Cluster-Lösung = 0,4; Drei-Cluster-Lösung = 0,3), die auf eine begrenzte Heterogenität der QuSE-Gruppe hindeuten. Dies sollte jedoch nicht als Argument gegen die Clusterlösungen herangezogen werden. Vielmehr verdeutlichen sie, dass sich in beiden Lösungen neben einer (2-Cluster-Lösung) bzw. zwei (3-Cluster-Lösung) größeren Gruppen mit ausgeprägteren Berufswahlmotiven für das Lehramt jeweils ein kleineres Cluster mit deutlich geringeren Ausprägungen abhebt. Dies wird im Folgenden näher beschrieben.

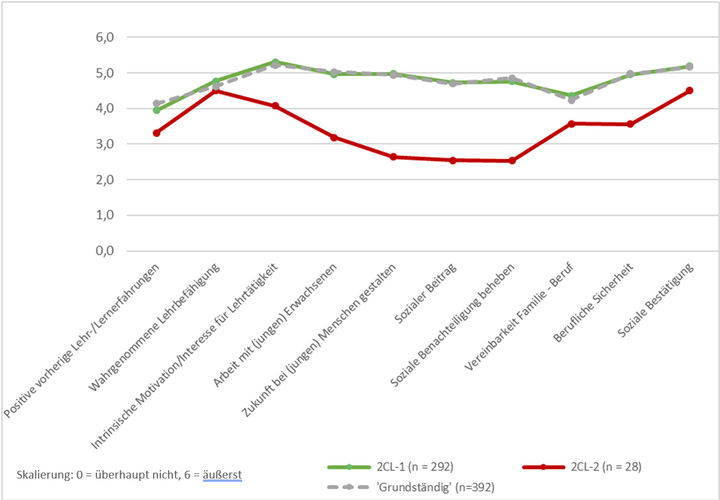

Die Zwei-Cluster-Lösung 2CL (siehe Abb. 2) zeigt zwei Gruppen innerhalb der QuSE mit deutlich unterschiedlicher Größe: Das große Cluster (2CL-1) umfasst rund 91 % (n = 292), das kleine Cluster (2CL-2) entspricht lediglich rund 9 % (n = 28) der befragten QuSE. Das große Cluster 2CL-1 weist durchgehend hohe Werte in nahezu allen Berufswahlmotiven auf, die weitgehend mit den Durchschnittswerten der Referenzgruppe der grundständig Studierten übereinstimmen. Dies bestätigt die Ergebnisse anderer Studien (siehe Kapitel 2.2), die auf ähnliche Berufswahlmotive von QuSE und grundständig Studierten hinweisen. Das deutlich kleinere Cluster 2CL-2 unterscheidet sich in den meisten Dimensionen sehr stark von 2CL-1 und den Durchschnittwerten der Referenzgruppe, insbesondere in sozialen Aspekten wie „Arbeit mit (jungen) Erwachsenen“ und „Zukunft bei (jungen) Menschen gestalten“. Diese Unterschiede in den sozialen Aspekten zeigt sich grafisch durch die ausgeprägte „Wannenform“ der roten Kurve.

Abbildung 2: Zwei-Cluster-Lösung zu den motivationalen Faktoren der Berufswahl

Abbildung 2: Zwei-Cluster-Lösung zu den motivationalen Faktoren der Berufswahl

In der nachfolgenden Drei-Cluster-Lösung (3CL, siehe Abb. 3) zeigt sich, dass das quantitativ umfassendere Cluster 2CL-1 weiter in zwei Untergruppen differenziert werden kann: Etwa 36 % entfallen dann auf das Cluster 3CL-1 (n = 116) und ca. 56 % auf das Cluster 3CL-2 (n = 179). Das kleine Cluster 2CL-2 bleibt in der Drei-Cluster-Lösung nahezu unverändert und wird in Abb. 3 als 3CL-3 mit n = 25 ausgewiesen (8 %). Damit werden aus unserer Perspektive in der 3CL-Lösung die Motivationsunterschiede innerhalb der Gruppe der QuSE präziser abgebildet.

In der Gesamtschau der Abbildung 3 (einschließlich der Durchschnittswerte der Referenzgruppe der ‚Grundständig Studierten‘) weist das Cluster 3-CL1 durchgängig die höchsten Werte auf und soll vorliegend als ‘High-Score-Cluster’ benannt werden. Entsprechend können die beiden anderen Cluster als ‘Medium-Score-Cluster’ (3CL-2) bzw. ‘Low-Score-Cluster’ (3CL-3) bezeichnet werden.

Abbildung 3: Drei-Cluster-Lösung zu den motivationalen Faktoren der Berufswahl

Abbildung 3: Drei-Cluster-Lösung zu den motivationalen Faktoren der Berufswahl

Als ein Befund kann zunächst die Ähnlichkeit aller drei Cluster in Bezug auf ihre hohe ‘wahrgenommene Lehrbefähigung’ herausgestellt werden, was bereits bekannte Befunde zu QuSE stützt (Kapitel 2.2). Lediglich das ‘High-Score-Cluster‘ weist leicht höhere Werte auf. Dieser Befund verdeutlicht, dass die Teilnehmenden sich als kompetent und geeignet für die Lehrtätigkeit wahrnehmen und zwar auch dann, wenn die Motivation zu anderen Merkmalen deutlich geringer ausfällt (siehe insbes. Cluster 3CL-3). Dabei ist jedoch unbekannt, auf Basis welcher Kriterien diese Selbstzuschreibung vorgenommen wird bzw. welche Leitbilder und Berufsvorstellungen einer Lehrkraft jeweils mitgeführt werden.

Eine weitere Gemeinsamkeit liegt darin, dass alle drei Cluster der ‘Vereinbarkeit von Familie und Beruf’ eine hohe motivationale Bedeutung beimessen, wobei dies für die Personen im ‘High-Score-Cluster’ insgesamt betrachtet am wenigsten motivierend erscheint. Auch in Bezug auf die ‘Soziale Bestätigung‘ und ‘Berufliche Sicherheit‘ liegen alle Cluster näher zusammen. Dies erscheint vor dem Hintergrund der sozio-demografischen Informationen zur Altersstruktur und familiären Eingebundenheit der Zielgruppe plausibel, wie dies ebenfalls aus der allgemeinen Studienlage zu QuSE bekannt ist (Kapitel 2.2).

Mittig der Grafik zeichnen sich dann die ausgeprägtesten Unterschiede innerhalb der Gruppe der QuSE ab. Auch hier sticht das ‘Low-Score-Cluster’ durch vergleichsweise sehr niedrige Werte hervor. Bezüglich der ‘intrinsische Motivation’, die als Interesse an der Lehrtätigkeit definiert wird, erreicht das ‘High-Score-Cluster’ extrem hohe Werte (5,67), während das ‘Medium-Score-Cluster’ moderate Werte unterhalb der Referenzgruppe der grundständig Studierten und das ‘Low-Score-Cluster’ deutlich niedrigere Werte aufweisen. Dieser Unterschied ist bedeutsam, da die intrinsische Motivation als verlässlicher Prädiktor für Engagement und langfristige Bindung an die Lehrtätigkeit gilt (siehe Kapitel 2.2). Zum anderen werden große Unterschiede sichtbar in Bezug auf die Dimensionen, die auf soziale und ideelle Aspekte des Lehrens und Lernens abstellen. Das ‘High-Score-Cluster’ weist in diesem Bereich nicht nur die höchsten Werte auf, es bleibt in diesem Abschnitt auch auf konstant hohem Niveau. Dies ist herauszustellen, da die Dimensionen von links nach rechts betrachtet in ihrem Bildungsanspruch steigen: Wo die ‘Arbeit mit jungen Menschen’ als basaler Tätigkeitsbereich für alle Lehrkräfte betrachtet werden kann, führt die Dimension ‘Zukunft mit jungen Menschen gestalten’ schon einen höheren Bildungsanspruch mit. Einen ‘sozialen Beitrag zu leisten’ oder gar ‘soziale Benachteiligung zu beheben’ zeigt eine weitere Steigerung auf. Für die Gruppe des ‘High-Score-Clusters’ erscheinen alle Dimensionen in diesem Bereich besonders motivierend, sie weisen sogar eine Spitze in der Dimension ‘soziale Benachteiligung beheben’ auf. Dies könnte darauf verweisen, dass diese Gruppe ein besonders hohes Bildungsideal aufweist und entsprechende Ansprüche an das eigene Wirken mitführt. Das ‘Medium-Score-Cluster‘ weist in diesem Bereich ebenfalls noch hohe Werte auf. Es zeigt sich jedoch, dass die Dimensionen mit sozialer Einflussnahme etwas schwächer ausgeprägt sind und in diesem Bereich auch durchgängig unterhalb der Werte der Referenzgruppe der ‚Grundständigen‘ liegt. Im ‘Low-Score-Cluster’ zeigen sich in diesem Bereich interessanterweise die stärksten Unterschiede zu den anderen Clustern: Die ‘Arbeit mit jungen Menschen’ wird noch als bedeutsam für die eigene Berufswahl bewertet, die Zukunft einzelner Schüler:innen mitzugestalten oder einen sozialen Beitrag zu leisten hingegen deutlich weniger. Möglicherweise verweist dies auf ein verengtes Verständnis des Tätigkeits- und Wirkungsprofils einer Lehrkraft, das über ‘die Arbeit mit jungen Menschen’ kaum hinausgeht. Insgesamt kann dies als Hinweis auf durchaus unterschiedliche berufliche Selbstverständnisse (siehe dazu Melzer et al., 2014, S. 210) zwischen den Clustern aufgenommen werden.

Zusammenfassend zeigt die Drei-Cluster-Lösung ein detaillierteres Bild der Berufswahlmotive von QuSE im Vergleich zu der Zwei-Cluster-Analyse. Es wird deutlich, dass sich die Motivation zur Lehrtätigkeit innerhalb der QuSE deutlich unterscheidet. Die Ergebnisse heben hervor, dass insbesondere intrinsische Werte und sozial geprägte Motive zentrale Unterscheidungsmerkmale darstellen.

4.3 Sozio-demografische Merkmale nach Clustern

Näher betrachtet werden nun die sozio-demografischen Merkmale innerhalb der Drei-Cluster-Lösung, um potenzielle Hinweise auf Zusammenhänge zwischen persönlichen Lebenslagen und den Berufswahlmotiven zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigen nur geringfügige Unterschiede: Das ‘Low-Score-Cluster’ (n = 25) umfasst eher ältere Teilnehmende (ab 40 Jahre), das quantitativ umfassendste ‘Medium-Score-Cluster’ (n = 179) ist stärker durch jüngere Altersgruppen (unter 35 Jahren) geprägt und das ‘High-Score-Cluster’ (n = 116) weist im Vergleich ebenfalls höhere Anteile an jüngeren Teilnehmenden (bis 45 Jahre) auf (siehe Tab. 3).

Der Großteil der Personen in allen Clustern (zwischen 79 % und 88 %) ist fest liiert (verheiratet bzw. in fester Partnerschaft). Die Personen im ‘Low-Score-Cluster’ haben am häufigsten Kinder zu betreuen (58 %), wohingegen die Personen im ‘High-Score-Cluster’ am häufigsten Angehörige pflegen (8 %). In Bezug auf eine abgeschlossene Berufsausbildung zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Clustern.

Die unterschiedlichen individuellen Lebenssituationen sind ggf. bei der Interpretation der verschiedenen Berufswahlmotivationen der QuSE zu berücksichtigen.

Tabelle 3: Sozio-demografische Daten der QuSE entsprechend der Drei-Cluster-Lösung

|

Sozio-demografische Kategorien |

Prozentualer Anteil der Quer- und Seiteneinsteiger:innen (QuSE) im jeweiligen Cluster Spaltenprozente |

|||

|

3CL-3-Cluster |

3CL-2-Cluster (‘Medium-Score’) n = 179 |

3CL-1-Cluster (‘High-Score’) |

||

|

Altersgruppen |

unter 30 J. |

4 % |

22 % |

15 % |

|

30 J. – 34 J. |

33 % |

29 % |

27 % |

|

|

35 J. – 39 J. |

8 % |

22 % |

21 % |

|

|

40 J. – 44 J. |

25 % |

17 % |

21 % |

|

|

45 J. – 49 J. |

17 % |

6 % |

8 % |

|

|

über 49 J. |

13 % |

4 % |

8 % |

|

|

Familienstand |

verheiratet |

68 % |

48 % |

52 % |

|

ledig mit fester Partnerschaft |

20 % |

31 % |

35 % |

|

|

ledig ohne feste Partnerschaft |

0 % |

19 % |

9 % |

|

|

geschieden/verwitwet |

12 % |

2 % |

4 % |

|

|

Kinder zu betreuen |

58 % |

46 % |

49 % |

|

|

Angehörige zu pflegen |

4 % |

5 % |

8 % |

|

|

Abgeschlossene Berufliche Ausbildung |

44 % |

42 % |

44 % |

|

4.4 Prozessmerkmale

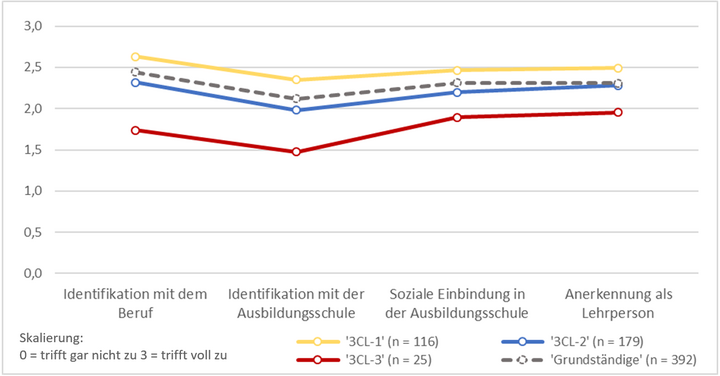

Die drei, in Kapitel 4.2 identifizierten Cluster treten auch in Bezug auf die ausgewählten Prozessmerkmale – Identifikation mit dem Beruf und der Schule, soziale Einbindung in der Schule sowie Anerkennung als Lehrperson – auf (siehe Abb. 4). Statistische Prüfungen mittels einer ANOVA bestätigen durchgängig signifikante Mittelwertunterschiede (p ≥ 0,05) zwischen den Clustern. Auffällig ist die parallele Struktur aller drei Cluster in den vier Prozessmerkmalen. Das ‘High-Score-Cluster’ weist auch bzgl. der Prozessmerkmale durchgängig die höchsten Werte auf, insbesondere bei der Identifikation mit dem Beruf. Das ‘Medium-Score-Cluster’ bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau wie die Vergleichsgruppe der grundständig Studierten und zeigt eine insgesamt ausgewogene Verteilung. Das ‘Low-Score-Cluster’ liegt hingegen in allen Prozessmerkmalen durchgehend niedriger. Interessant ist der Befund, dass die Merkmale ‚soziale Einbindung in der Ausbildungsschule‘ und ‚Anerkennung als Lehrperson‘ im Clustervergleich beim ‘High-Score-Cluster’ am höchsten ausfällt und damit auch über den Werten der Referenzgruppe liegt. Die quantitativ stärkste Gruppe im ‘Medium-Score-Cluster’ weist ähnliche Werte wie die Referenzgruppe auf. Entgegen der bekannten Studienlage (siehe Fütterer et al. 2023; Coppe et al. 2023; siehe Kapitel 2.2), die überwiegend auf die QuSE im allgemeinbildenden Bereich rekurriert, zeigt sich hier, dass sich über 90 % der QuSE an berufsbildenden Schulen aus unserem Sample (3CL-1 und 3 CL-2) als Lehrkraft besser oder beinahe genauso gut anerkannt fühlen, wie es die Referenzgruppe der Grundständigen berichtet. Auch die wahrgenommene soziale Einbindung an der Ausbildungsschule ist bei den ‘High-’ und ‘Medium-Score-Clustern’ höher ausgeprägt, wobei geringfügige Unterschiede in beide Richtungen im Vergleich zur Referenzgruppe bestehen. Die Unterschiede zu den bestehenden Studien sind jedoch vorsichtig zu interpretieren, da das vorliegende Sample an QuSE’s nicht mit den international vergleichenden Studien zu Berufswahlmotiven von grundständig Studierten und alternativ Qualifizierten übereinstimmt (siehe Kapitel 2.1).

Abbildung 4: Drei-Cluster-Lösung zu den Prozessmerkmalen

Abbildung 4: Drei-Cluster-Lösung zu den Prozessmerkmalen

5 Diskussion

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Typisierung

Die Untersuchung zur Zielgruppe der QuSE an berufsbildenden Schulen während ihrer nicht-akademischen Qualifizierungsphase liefert eine differenzierte Perspektive auf deren sozio-demografischen Merkmale, ihre Berufswahlmotivation und auf zentrale Prozessmerkmale bzgl. ihres Erlebens in der Schulwirklichkeit. Die Ergebnisse verdeutlichen die Vielfalt innerhalb dieser Gruppe und heben die Bedeutung hervor, ihre Heterogenität sowohl in der Forschung als auch bei der Gestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Die Analyse zeigt, dass QuSE an berufsbildenden Schulen überwiegend über vorteilhafte intrinsische und altruistische Berufswahlmotivationen sowie einige positiv ausgeprägte Prozessmerkmale verfügen. Auch wenn diese Indikatoren keine Aussage über die tatsächliche Qualität ihrer zukünftigen Lehrtätigkeit an berufsbildenden Schulen erlauben, können sie im Lichte des akuten Lehrkräftemangels an berufsbildenden Schulen zunächst als ‚gute Nachricht‘ interpretiert werden. Gleichzeitig lässt sich aber auch eine Randgruppe mit sehr ungünstigen Motivationen und schwachen Prozessmerkmalen identifizieren.

Nachfolgend sollen über eine typisierende Darstellung der Cluster die zentralen Ergebnisse pointiert zusammengefasst werden:

Personen des ‘High-Score-Clusters’ – ‘Die Idealisten’: Diese, in unserem Sample 36 % umfassende und damit sehr bedeutende Gruppe zeichnet sich durch eine äußerst starke Identifikation mit dem Lehrberuf aus. Sie führen ein hohes Bildungsideal mit, was mit ebenfalls hohen Ansprüchen an sich selbst bzw. an den Wirkungsraum als Lehrkraft einhergeht: Die Idealisten sind stark intrinsisch motiviert und davon überzeugt, die Voraussetzungen für eine ‚gute‘ Lehrkraft mitzubringen. Dabei möchten sie nicht nur einen bildungsbezogenen Beitrag leisten, sondern darüber hinaus soziale Ungleichheit bekämpfen. Für sie stehen Werte wie soziale Gerechtigkeit und die Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die Zukunft junger Menschen zu nehmen im Mittelpunkt ihres beruflichen Selbstverständnisses. Diese Motive werden von den Idealisten sogar als wichtiger eingestuft als die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, dass diese Gruppe ein erhöhtes Bedürfnis nach sozialer Bestätigung hat, möglicherweise um ihre hohen Ansprüche und Überzeugungen bestätigt zu sehen. Vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zu Risikomustern (Kieschke & Schaarschmidt, 2008) bzw. dem emotionalen Erleben im Lehramt (Kärner et al., 2021), ist anzunehmen, dass Überforderungen und Beanspruchungsfolgen (Kücholl et al., 2019) auch unter den QuSE entstehen können. Das Cluster der Idealisten könnte hier besonders betroffen sein, da externe Anerkennung in der Schulwirklichkeit eher selten erfolgt oder aktiv eingefordert werden muss.

Personen des ‘Medium-Score-Clusters’ – ‘Die Moderaten’: Diese quantitativ bedeutendste Gruppe, die in unserem Sample mehr als die Hälfte der QuSE (56 %) umfasst, zeichnet sich durch insgesamt moderat ausgeprägte Berufswahlmotive aus. Im Vergleich zu grundständig Studierten liegen ihre Motivationswerte in nahezu allen Dimensionen leicht unter den Durchschnittswerten dieser Referenzgruppe, was eine neue Erkenntnis im Vergleich zur bisherigen Studienlage (siehe Kapitel 2.2) darstellt. Die Moderaten messen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine hohe Bedeutung bei, was mit den Ergebnissen vorangegangener Studien (siehe Kapitel 2.2) übereinstimmt. Auffällig ist, dass sie von außen häufig mehr Zuspruch für die Aufnahme der Lehrtätigkeit erhalten, als sie sich selbst zutrauen. Wenn die Referenzgruppe der grundständig Studierten als Norm zugrunde gelegt wird, weichen Personen dieses Clusters nur geringfügig ab. Es kann daher angenommen werden, dass diese Gruppe eine stabile Basis für die Lehrtätigkeit darstellt.

Personen des ‘Low-Score-Clusters’ – ‘Die Unmotivierten’: Diese sehr kleine Gruppe, die lediglich 8 % der QuSE unseres Samples umfasst, stellt eine interessante, aber möglicherweise nicht unproblematische Teilgruppe dar. Weder ausgeprägte intrinsische noch stark extrinsische Motivationen wie die ‚Vereinbarkeit von Familie und Beruf‘ oder ‚berufliche Sicherheit‘ treten bei dieser Gruppe deutlich hervor. Hinweise, diese Gruppe als ‚opportunistisch‘ zu kennzeichnen und ihnen eine Berufswahl aus nutzenoptimierendem Kalkül zu unterstellen, kann vorliegend nicht bestätigt werden. Ein zentrales Merkmal dieser Gruppe ist hingegen ein verengtes berufliches Selbstverständnis, nachdem eine soziale Verantwortung gegenüber den Jugendlichen eine untergeordnete Rolle spielt. Die Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrnehmung der eigenen Lehrbefähigung deutet entweder darauf hin, dass diese Lehrkräfte sich selbst klar in Bezug auf ihre Kompetenzen einschätzen können oder darauf, dass sie sich in entsprechenden sozialen Resonanzräumen befinden. Dabei bleibt jedoch unklar, welches Lehrkräftebild oder -ideal dieser Gruppe zugrunde liegt. Personen dieses Clusters könnten Gefahr laufen, sich vom facettenreichen Tätigkeitsfeld einer Lehrkraft überfordert zu fühlen (vgl. Risikomusterbeschreibung bei Kieschke & Schaarschmidt, 2008).

5.2 Limitationen der Studie und Forschungsdesiderate

Der vorliegenden Studie liegt ein umfangreicher Datensatz zugrunde, der erste Einblicke in eine bislang wenig untersuchte Zielgruppe ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die erfreulich hohe Rücklaufquote von über 63 % der QuSE an den ausgewählten Standorten und eine gute Abdeckung über verschiedene Fächer und berufliche Fachrichtungen hinweg. Dennoch bleibt die Repräsentativität aufgrund der freiwilligen Teilnahme eingeschränkt. Zudem ist die Größe der Stichprobe begrenzt, was differenzierte Analysen nach Fachrichtungen oder Unterrichtsfächern erschwert.

Die genutzten Erhebungsinstrumente basieren ausschließlich auf Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden. Ergänzende Fremdeinschätzungen, beispielsweise durch Ausbilder:innen (z. B. Seminar- und Fachleiter:innen), könnten nicht nur die Validität der Ergebnisse erhöhen, sondern auch wertvolle Einblicke in potenzielle Diskrepanzen zwischen den Perspektiven der QuSE und ihrer Ausbilder:innen bieten. Diese Diskrepanzen könnten Hinweise darauf liefern, welche Professionalisierungsbedarfe bei QuSE vorliegen.

Darüber hinaus handelt es sich bei der vorliegenden Studie um eine Querschnittserhebung, die Momentaufnahmen liefert. Langfristige Entwicklungen, etwa zur beruflichen Integration und zur Weiterentwicklung des Rollenverständnisses der QuSE, konnten daher nicht erfasst werden. Längsschnittliche Untersuchungen wären notwendig, um die langfristigen Wirkungen von Qualifikationsmaßnahmen zu analysieren und die Dynamik zwischen individuellen Berufswahlmotiven und institutionellen Rahmenbedingungen besser zu verstehen.

Des Weiteren hat die vorliegende Analyse weitere Forschungsdesiderate hervorgebracht. So könnten Mixed-Methods-Studien mit qualitativen Vertiefungsstudien differenziertere Einblicke in die einzelnen Cluster ermöglichen. Interessant erscheinen vor dem Hintergrund unserer Studie zu untersuchen, welche beruflichen Selbstverständnisse mitgeführt werden oder näher zu beleuchten, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich QuSE in berufsbildenden Kollegien sozial eingebunden fühlen. Besonders wichtig erscheint zudem eine vertiefte Analyse zum Erleben des Ausbildungsprozesses (z. B. Analysen zu Belastungsfolgen und Abbrüchen) und der langfristigen beruflichen Entwicklung von QuSE und ihrer beruflichen Identität nach Abschluss der Nachqualifizierung.

Ergänzend könnten noch differenziertere Studien im berufsbildenden Bereich zwischen QuSE und grundständig studierten Lehrkräften Aufschluss darüber geben, ob QuSE eine geeignete Ressource zur langfristigen Bekämpfung des Lehrkräftemangels darstellen. Weiterhin wäre ein Vergleich von QuSE an berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen von Interesse, um zu überprüfen, ob es bezüglich der sozialen Eingebundenheit im Kollegium Unterschiede gibt und inwiefern die heterogene Qualifikationsstruktur der Kollegien an berufsbildenden Schulen eine Rolle spielt.

Auch die Wechselwirkungen zwischen vorheriger Berufserfahrung, Resilienz und den spezifischen Anforderungen des berufsbildenden Lehramts verdienen weitere Aufmerksamkeit. Zukünftige Studien könnten zudem Unterstützungsstrukturen identifizieren, die nicht nur die Integration von QuSE fördern, sondern auch langfristig zur Sicherung der Unterrichtsqualität beitragen. Ein fortlaufender, differenzierter Blick auf QuSE ist entscheidend, um deren Potenziale gezielt zu nutzen und den Lehrkräftemangel an berufsbildenden Schulen zu bewältigen.

5.3 Implikationen für die Praxis

Aus unserer Perspektive bietet der Fit-Choice-Ansatz (Watt & Richardson, 2007) durchaus diagnostisches Potenzial, das auch in der Praxis beim Umgang mit QuSE genutzt werden kann.

Wie bereits zu Beginn der Diskussion ausgeführt, weist der überwiegende Teil der QuSE an berufsbildenden Schulen günstige Voraussetzungen auf, um dem akuten Lehrkräftemangel in dieser Schulart (siehe Kapitel 1) entgegenzuwirken. Gleichzeitig werden jedoch für alle Cluster auch Hinweise auf mögliche Herausforderungen und Risiken sichtbar.

Um diesen Risiken über alle QuSE hinweg entgegenzuwirken, ist es entscheidend, die Vorstellungen und Erwartungen der QuSE an das Tätigkeitsfeld und den Wirkungsbereich von berufsbildenden Lehrkräften bereits vor Beginn der Qualifizierungsphase gezielt zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Eine Zielgruppenanalyse basierend auf dem Fit-Choice-Ansatz (Watt & Richardson, 2007) kann die Heterogenität dieser Zielgruppe erschließen und darauf aufbauend können passgenauere Maßnahmen und Interventionen konzipiert werden. An solche Selbsttests könnten sich differenzierte Beratungsinventare anschließen, die dazu beitragen, ein realistisches Professionsverständnis zu fördern, unrealistische oder verengte Erwartungen zu identifizieren und gezielt zu bearbeiten.

Grundsätzlich könnten aus unserer Sicht für die Gesamtgruppe der QuSE motivationsförderliche Maßnahmen wie klare Entwicklungs- und Karrierepfade im berufsbildenden Lehramt hilfreich sein. Dabei erscheint es als bedeutsam, die Potenziale, aber auch die Herausforderungen und Risiken, die für die drei Cluster jeweils ausgewiesen wurden, zu berücksichtigen. So könnte es für die Gruppe der ‘Idealisten’ vorteilhaft sein, den eigenen Anspruch an das Wirken als Lehrkraft mit den Bedingungs- und Gestaltungsfeldern schulischer Praxis zusammenzuführen. Die Arbeit in Projekten oder mit spezifischen Zielgruppen könnte dazu beitragen, die individuellen Zielvorstellungen und Ideale verfolgen zu können. Für die Gruppe der ‚Moderaten’ könnte es förderlich sein, schon früh erste Erfolge in der Lehrtätigkeit sichtbar zu machen, um die Passfähigkeit zum gewählten Beruf individuell zu erfahren. Für die ‘Unmotivierten‘ könnten die Einbindung in verbindliche Lehrkräfteteams mit klaren Aufgaben oder Projekten sowie anregende Rollenvorbilder, etwa aus der Schul- oder Bildungsgangleitung, vorteilhaft sein, um ihre berufliche Identifikation zu stärken.

Insgesamt betrachten wir auch die gezielte Einbindung in die Schulgemeinschaft als einen entscheidenden Gelingensfaktor: Maßnahmen wie Peer-/Mentoring-Programme, Kompetenzbilanzgespräche oder Reflexionsgelegenheiten könnten sowohl die soziale Eingebundenheit als auch die langfristige Professionalisierung(-sbereitschaft) und Resilienz der QuSE fördern.

6 Schlussbetrachtung und Fazit

Die Ergebnisse der Studie betonen die Bedeutung einer differenzierten Perspektive auf die Zielgruppe der QuSE an berufsbildenden Schulen. Die Heterogenität dieser Gruppe erfordert innovative und flexible Qualifizierungsansätze, die sowohl die unterschiedlichen Ausgangslagen als auch die variierenden Motivationsstrukturen berücksichtigen.

Ein zentraler Befund unserer Untersuchung ist, dass QuSE mit einer breiten Spannweite an Berufswahlmotiven ihre Tätigkeit als Lehrkraft aufnehmen. Während diese Motive erste Hinweise auf die berufliche Eignung, aber auch auf potenzielle Herausforderungen und Risiken liefern, können auf Basis der vorliegenden Daten keine fundierten Aussagen zu den konkreten Professionalisierungsbedarfen der Gesamtgruppe getroffen werden. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf (siehe Kapitel 5.2).

Die vorliegende Studie liefert jedoch erste Hinweise darauf, dass berufsbildende Schulen bzgl. ihrer QuSE über eine besondere Integrationskraft verfügen könnten. Möglicherweise lässt sich dies – unter andrem – auf die heterogene Qualifikationsstruktur der Kollegien an berufsbildenden Schulen zurückführen. So sind – anders als an allgemeinbildenden Schulen – hier auch beruflich Qualifizierte, Meister:innen oder Techniker:innen (vgl. Wohlrabe et al. 2023, S. 227) eingebunden, die als Lehrkräfte für Fachpraxis beispielweise den Werkstattunterricht verantworten. Arndt (2022, S. 338) verweist für das Schuljahr 2019/20 auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes darauf, dass lediglich 42 % eine Lehramtsprüfung für Lehrämter für die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für berufliche Schulen abgelegt haben; 27 % verfügen über die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II (allgemeinbildende Fächer) oder für das Gymnasium. Jede fünfte Lehrkraft an berufsbildenden Schulen unterrichtete im Schuljahr 2019/20 hingegen ohne Lehramtsprüfung bzw. ohne DDR-Lehrerqualifikation. Eine tiefergehende Analyse zu einer möglichen besonderen Integrationskraft der Schulart steht jedoch noch aus.

Die institutionelle und soziale Fähigkeit, QuSE aufzunehmen und einzubinden, könnte ein zentraler Faktor für ihre langfristige Professionalisierung(-sbereitschaft) sein. Die Datenlage zum Lehrkräftebedarf und zur Entwicklung der Einstellungszahlen von QuSE (siehe Kapitel 1) deutet darauf hin, dass diese Personengruppe die berufsbildenden Kollegien in Zukunft maßgeblich (mit-)prägen wird.

Zukünftige Forschungsvorhaben sollten insbesondere das Rollenverständnis von QuSE als Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen noch präziser analysieren. Von besonderem Interesse sind langfristige Entwicklungen, die Wechselwirkungen zwischen Berufswahlmotiven, institutionellen Strukturen und weiteren Inputmerkmalen (z. B. Resilienz) in den Blick nehmen. Ziel zukünftiger Forschung sollte es sein, flexible Unterstützungsstrukturen zu identifizieren, die QuSE in ihrer Professionalisierung stärken und langfristig zur Sicherung der Unterrichtsqualität beitragen.

Literatur

Arndt, M. (2022). Alternative Wege in den Lehrerberuf: Quer- und Seiteneinstieg an beruflichen Schulen. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 118(2), 335–349.

Baar, R. & Mladenovska, B. (2023). „Ihr seid doch keine richtigen Lehrer.“ Kollegiale Kooperation in der Schule aus Sicht von Seiteneinsteiger:innen. In D. Behrens, M. Forell, T.-S. Idel & S. Pauling (Hrsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise. Programme – Positionierungen – Empirie (S. 385–404). Klinkhardt. https://doi.org/10.25656/01:27692

Baeten, M. & Meeus, W. (2016). Training second-career teachers: A different student profile, a different training approach? Educational Process: International Journal, 5(3), 173–201.

Bárány, T. & Hoischen, J. (2023). Die wissenschaftliche Ausbildung Lehramt in Sachsen: Programme und Implikationen für die Professionalisierung von Seiteneinsteiger: innen. In D. Behrens, M. Forell, T.-S. Idel & S. Pauling (Htsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise Programme – Positionierungen – Empirie (S. 240–258). Bad Heilbrunn.

Baumert, J. & Kunter, M. (2013). Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. In I. Gogolin, H. Kuper, H.-H. Krüger & J. Baumert (Hrsg.), Stichwort: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (S. 277–337). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00908-3

Berger, J. L. & D'Ascoli, Y. (2012). Becoming a VET teacher as a second career: Investigating the determinants of career choice and their relation to perceptions about prior occupation. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 317–341.

Biggs, J. (1987). Student approaches to learning and studying. Australian Council for Educational Research.

Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university: What the student does. Buckingham: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Böhn, S. & Deutscher, V. K. (2021). Development and validation of a learning quality inventory for in-company training in VET (VET-LQI). Vocations and Learning, 14(1), 23–53.

Coppe, T., März, V. & Raemdonck, I. (2023). Second career teachers’ work socialization process in TVET: A mixed-method social network perspective. Teaching and Teacher Education, 121, 103914. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103914

Driesner, I. & Arndt, M. (2020). Die Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen: Konzepte und Lerngelegenheiten im bundesweiten Überblick. Die Deutsche Schule, 112(4), 414–427.

Frommberger, D., Weyland, U. & Wittmann, E. (2021). Stellungnahme zur Lehrerinnenbildung für personenbezogene Dienstleistungsberufe. Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek07_BerWiP/2021_Stellungnahme_AG_Lehrer_inn_enbildung_Personenbezogene_Dienstleistungsberufe.pdf

Fütterer, T., van Waveren, L., Hübner, N., Fischer, C. & Sälzer, C. (2023). I can't get no (job) satisfaction? Differences in teachers' job satisfaction from a career pathways perspective. Teaching and Teacher Education, 121, 103942. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103942

Galuschka, K., Wirag, S. & Fuchs-Rechlin, K. (2023). Unterschiede in der beruflichen Belastung von grundständig und nicht-grundständig qualifizierten Lehrkräften an Fachschulen für Sozialpädagogik. In D. Behrens, M. Forell, T. Idel & S. Pauling (Hrsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise: Programme – Positionierungen – Empirie (S. 297–314). Klinkhardt. https://doi.org/10.25656/01:27692

Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). (2023). Alternative Qualifikationswege für Lehrkräfte ohne traditionelles Lehramtsstudium in Zeiten des Lehrkräftemangels. https://www.gebf-ev.de/app/download/9408271776/GEBF_Stellungnahme_2023_07_24-1.pdf?t=1700487172

Gehrmann, A. (2023). Quer- und Seiteneinstiege in den Lehrer:innenberuf – Gründe, Spielarten und Folgen alternativer Wege in die Schule. In D. Behrens, M. Forell, T.-S. Idel, & S. Pauling (Hrsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise Programme – Positionierungen – Empirie (S. 25–53). Klinkhardt. https://doi.org/10.25656/01:27672

Goller, M. & Ziegler, S. (2021). Berufswahlmotivation angehender Wirtschaftspädagog*innen: Validierung des FIT-Choice-Ansatzes und Exploration der Gründe für das Studium der Wirtschaftspädagogik. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 117(2), 154–193.

Goller, M., Ursin, J., Vähäsantanen, K., Festner, D. & Harteis, C. (2019). Finnish and German student teachers’ motivations for choosing teaching as a career. The first application of the FIT-Choice scale in Finland. Teaching and Teacher Education, 85, 235–248.

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Odessa: Psychological Assessment Resources.

IBM. (2024). Two-Step-Clusteranalyse. https://www.ibm.com/docs/de/spss-statistics/saas?topic=features-twostep-cluster-analysis

Kärner, T., Bottling, M., Friederichs, E. & Sembill, D. (2021). Between adaptation and resistance: A study on resilience competencies, stress, and well-being in German VET teachers. Frontiers in Psychology, 12, 619912. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.619912

Kaufman, L. & Rousseeuw, P. J. (2005). Finding groups in data: An introduction to cluster analysis. John Wiley & Sons.

Kieschke, U. & Schaarschmidt, U. (2008). Professional commitment and health among teachers in Germany: A typological approach. Learning and Instruction, 18(5), 429-437.

Klemm, K. (2018). Dringend gesucht: Berufsschullehrer. Die Entwicklung des Einstellungsbedarfs in den beruflichen Schulen in Deutschland zwischen 2016 und 2035. Bertelsmann Stiftung.

Klinger, A. (2024). Lehrkräftebedarf für Berufsbildende Schulen bis 2035 – Quantitäten und Lösungsvorschläge. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 46, 1–18. https://www.bwpat.de/ausgabe46/klinger_bwpat46.pdf

KMK (2013). Gestaltung von Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften zur Unterrichtsversorgung. Berlin.

KMK (2015). Einstellung von Lehrkräften 2014. Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. Dokumentation Nr. 207. Berlin.

KMK (2020). Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2020–2030. Dokumentation Nr. 226. Berlin.

KMK (2023). Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2023–2035. Zusammengefasste Modellrechnungen der Länder.

KMK (2024). Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräftebildung. https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2024/2024_03_14-Lehrkraeftebildung.pdf

KMK (2024): Einstellung von Lehrkräften 2023. Tabellenauszug. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/EvL2023_Tabellenwerk.pdf

König, J., & Rothland, M. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: Effects on general pedagogical knowledge during initial teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 289–315.

König, J., & Rothland, M. (2013). Pädagogisches Wissen und berufsspezifische Motivation am Anfang der Lehrerausbildung: Zum Verhältnis von kognitiven und nicht-kognitiven Eingangsmerkmalen von Lehramtsstudierenden. Zeitschrift für Pädagogik, 59(1), 43–65.

Korneck, F., Lamprecht, J., Wodzinski, R., & Schecker, H. (2010). Quer- und Seiteneinstiege in das Lehramt Physik – eine Analyse bundesweiter Daten von 2002 bis 2008. Physik und Didaktik in Schule und Hochschule (PhyDid B), 9(1), 9–33.

Kremer, H.-H., & Weyland, U. (2023). Zur aktuellen Entwicklung der Lehrkräftebildung im berufsbildenden Bereich: Eine kritische Analyse. Erziehungswissenschaft, 34(67), 53–61.

Kücholl, D., Westphal, A., Lazarides, R., & Gronostaj, A. (2019). Beanspruchungsfolgen Lehramtsstudierender im Praxissemester. Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, 22, 945–966.

Loretz, C., Schär, P., Keck Frei, A., & Bieri Buschor, C. (2017). Motiviert für den Lehrberuf – Berufswahlmotive von quereinsteigenden Männern und Frauen. In C. E. Bauer, C. Bieri Buschor, & N. Safi (Hrsg.), Berufswechsel in den Lehrberuf: Neue Wege der Professionalisierung (S. 55–71). hep.

Lucksnat, C., Richter, E., Klusmann, U., Kunter, M. & Richter, D. (2020). Unterschiedliche Wege ins Lehramt – unterschiedliche Kompetenzen? Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 36(4), 263–278.

Lucksnat, C., Richter, E., Schipolowski, S., Hoffmann, L. & Richter, D. (2022). How do traditionally and alternatively certified teachers differ? A comparison of their motives for teaching, their well-being, and their intention to stay in the profession. Teaching and Teacher Education, 117, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103784

Lucksnat, C., Richter, E., Schipolowski, S., Hoffmann, L., Henschel, S. & Richter, D. (2024). Comparing the teaching quality of alternatively certified teachers and traditionally certified teachers: Findings from a large-scale study. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 36(1), 75–106. https://doi.org/10.1007/s11092-023-09426-1

McLean, L., Taylor, M. & Jimenez, M. (2019). Career choice motivations in teacher training as predictors of burnout and career optimism in the first year of teaching. Teaching and Teacher Education, 85(1), 204–214.

Melzer, W., Pospiech, G. & Gehrmann, A. (2014). QUER – Qualifikationsprogramm für Akademiker zum Einstieg in den Lehrerberuf. Abschlussbericht Dezember 2014. Technische Universität Dresden.

Porsch, R., Baumgarten, M. & Jahn, R. W. (2023). Seiteneinsteiger:innen und traditionell ausgebildete Lehrkräfte: Unterschiede in den professionellen Kompetenzen, im beruflichen Handeln und emotionalen Erleben. In D. Behrens, M. Forell, T.-S. Idel, & S. Pauling (Hrsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise: Programme – Positionierungen – Empirie (S. 277–296). Klinkhardt. https://doi.org/10.35468/6034-16

Puderbach, R., Stein, K. & Gehrmann, A. (2016). Nicht-grundständige Wege in den Lehrerberuf in Deutschland: Eine systematisierende Bestandsaufnahme. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 9(1), 5–30.

Richardson, P. W., Watt, H. M. & Tysvaer, N. M. (2007). What motivates people from business-related careers to change to teaching? In M. F. Özbilgin & A. Malach-Pines (Hrsg.), Career choice in management and entrepreneurship: A research companion (pp. 219–239). Edward Elgar Publishing.

Schwalbe, A. & Puderbach, R. (2023). Seiteneinsteiger:innen im Schuldienst aus Sicht ihrer Kolleg:innen. In D. Behrens, M. Forell, T. Idel & S. Pauling (Hrsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise: Programme – Positionierungen – Empirie (S. 367–384). Klinkhardt. https://doi.org/10.25656/01:27692

Siostrom, E., Mills, R., & Bourke, T. (2023). A scoping review of factors that influence career changers’ motivations and decisions when considering teaching. Teachers and Teaching, 29(7-8), 850–869.

Statistisches Bundesamt. (2021). Berufliche Schulen. Fachserie 11, Reihe 2. Schuljahr 2020/21. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/Publikationen/Downloads-Schulen/berufliche-schulen-2110200217005.xlsx?__blob=publicationFile

Statistisches Bundesamt. (2024). Statistischer Bericht Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens – Grunddaten Schuljahr 2023/24. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/Publikationen/Downloads-Schulen/statistischer-bericht-berufliche-schulen-2110200247005.xlsx?__blob=publicationFile&v=3

SWK (2023a). Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht. Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz.

SWK (2023b). Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht. Gutachten.

Terhart, E. (2020). Gedanken über Lehrermangel. In B. Jungkamp & M. Pfafferott (Hrsg.), Sprung ins kalte Wasser. Stärkung von Seiten- und Quereinsteiger_innen an Schulen (S. 10–17). Friedrich-Ebert-Stiftung.

Verheggen, A. N. & Puderbach, R. (2024). Vorwissen und Lernvoraussetzungen von Seiteneinsteiger:innen und Lehramtsstudierenden: Befunde aus der berufsbegleitenden Qualifizierung von Lehrkräften in Sachsen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Online-Vorveröffentlichung. https://doi.org/10.1007/s11618-024-01275-y.

Walm, M. & Wittek, D. (2014). Lehrer_innenbildung in Deutschland im Jahr 2014: Eine phasenübergreifende Dokumentation der Regelungen in den Bundesländern. Eine Expertise im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung. GEW.

Watt, H. M. & Richardson, P. W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice scale. The Journal of Experimental Education, 75(3), 167–202.

Watt, H. M., Richardson, P. W., Klusmann, U., Kunter, M., Beyer, B., Trautwein, U. & Baumert, J. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: An international comparison using the FIT-Choice scale. Teaching and Teacher Education, 28(6), 791–805.

Wohlrabe, D., Matthes, N., & Koerber, R. (2023). Lehrkräfteversorgung in der Krise: Wege zur Gewinnung und Begleitung neuer Zielgruppen. In D. Behrens, M. Forell, T.-S. Idel, & S. Pauling (Hrsg.), Lehrkräftebildung in der Bedarfskrise: Programme – Positionierungen – Empirie (S. 224–239). Klinkhardt. https://doi.org/10.35468/6034-16

Zitieren des Beitrags

Geisler, T., Frehe-Halliwell, P., Michaelis, C. & Götzl, M. (2025). Quer- und Seiteneinsteiger:innen an berufsbildenden Schulen in der nicht-akademischen Qualifizierungsphase – eine heterogene Zielgruppe!? bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 47, 1–29. https://www.bwpat.de/ausgabe47/geisler_etal_bwpat47.pdf