Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 47 - Dezember 2024

Attraktivität des Lehrer:innenberufs in der Berufsbildung

Hrsg.: , , &

Vielfalt und Diversität im Lehramtsstudium stärken – Eine kritische Diskussion zu Rekrutierungsstrategien von Studierenden für das berufliche Lehramt in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Der vorliegende Beitrag diskutiert Strategien zur Gewinnung von Studierenden für das berufliche Lehramt im Bereich Wirtschaft und Verwaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vor dem Hintergrund des bundesweiten Lehrkräftemangels werden sowohl traditionelle als auch bislang unterrepräsentierte Zielgruppen in den Blick genommen. Die Diskussion des derzeitigen Forschungsstandes und die empirischen Ergebnisse aus dem Projekt „LeNa: Lehrkräftenachwuchs für das Lehramt an beruflichen Schulen“ zeigen, welche strukturellen, sozialen und individuellen Faktoren Studienentscheidungen beeinflussen – und welche Barrieren insbesondere nicht-traditionelle Studierende überwinden müssen. Daraus leiten sich konkrete Handlungsempfehlungen für Hochschulen ab, um die Sichtbarkeit des Studiengangs zu erhöhen, Studienstrukturen flexibler zu gestalten und gezielte Unterstützungsangebote bereitzustellen. Ziel ist es, den Studiengang für eine vielfältige Studierendenschaft attraktiv zu machen und langfristig zur Sicherung des Lehrkräftenachwuchses beizutragen.

Strengthening Diversity in Teacher Education – A Critical Discussion of Student Recruitment Strategies for Vocational Teacher Training at Humboldt-University zu Berlin

The article discusses strategies for attracting students to the vocational teacher training program in Business and Administration at Humboldt-Universität zu Berlin. Against the backdrop of a nationwide shortage of teachers, both traditional and previously underrepresented target groups are considered. A review of the current state of research and empirical findings from the project „LeNa“ highlight the structural, social, and individual factors influencing study decisions – as well as the barriers that non-traditional students in particular must overcome. Based on these insights, concrete recommendations are developed for higher education institutions to increase the program’s visibility, make study structures more flexible, and provide targeted support services. The overarching goal is to rise the program‘s appeal to a diverse student body and to contribute to securing the future supply of qualified teachers.

- Details

1 Einleitung

Der Lehrkräftemangel in Deutschland stellt Bildungspolitik, Lehrkräftebildungseinrichtungen und Schulen vor erhebliche Herausforderungen. Prognostiziert wird ein steigender Bedarf an Lehrkräften für berufliche Schulen sowohl für Berlin (Abgeordnetenhaus von Berlin, 2024a) als auch für das gesamte Bundesgebiet (KMK 2023, S. 28–29). Dies betrifft insbesondere die gewerblich-technischen sowie sozialpädagogisch-pflegerischen Berufsfelder, inkludiert aber insbesondere für Berlin auch das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung (vgl. Monitor Lehrkräftebildung o. D.).

Gleichzeitig besteht für viele Studienangebote des Lehramts für berufliche Schulen sowie des Lehramts der MINT-Fächern ein Mangel an Studieninteressierten. Andere Lehramtsstudiengänge weisen aufgrund hoher Nachfrage bzw. geringer Studienkapazitäten Zulassungsbeschränkungen auf (vgl. Monitor Lehrkräftebildung o. D.). Klinger (2024) ermittelt für das Lehramt für berufliche Schulen, dass es trotz der bereits unternommenen Anstrengungen zur Erhöhung der Studienkapazitäten in der Lehrkräfteausbildung bundesweit bis 2035 auch unter günstigen Bedingungen nicht gelingen kann, den prognostizierten Lehrkräftebedarf durch qualifizierte Lehrpersonen zu decken.

Die Ursachen für die Diskrepanz zwischen verfügbaren Studienplätzen und Studieninteressierten im Lehramt für berufliche Schulen sind vielfältig. Relevant erscheint dabei die fehlende Sichtbarkeit beruflicher Fachrichtungen im Vergleich zu allgemeinbildenden Fachrichtungen im Lehramtsstudium (Stellmacher & Ohlemann, 2021), weiterhin die Unübersichtlichkeit und Intransparenz der verschiedenen Qualifizierungs- und Bildungswege“ (vgl. Trampe & Porcher, 2022) sowie das mangelnde Wissen über (alternative) Zugangswege (Wolter, 2022, S. 58). Diese Faktoren tragen dazu bei, dass bestimmte Zielgruppen – insbesondere Personen mit Migrationsbiografie, First-Generation-Studierende und beruflich Qualifizierte – ein Lehramtsstudium gar nicht erst in Betracht ziehen.

An der Humboldt-Universität zu Berlin werden im Rahmen des Projekts „LeNa: Lehrkräftenachwuchs für das Lehramt an beruflichen Schulen in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung (2023-2025) Bedingungen zur Gewinnung von Studieninteressierten untersucht und Unterstützungsangebote für Studierenden in Studieneingangsphase der Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftspädagogik weiterentwickelt. Der Beitrag diskutiert die für dieses Projekt höchst relevante Fragestellung:

Wodurch sind Bildungs- und Berufswahlentscheidungen von potenziell Studieninteressierten des Lehramts für berufliche Schulen bedingt und wie wirkt sich dies auf die tatsächlichen Studienentscheidungen aus?

Aufgrund der beschriebenen Situation fokussiert das LeNa-Projekt zum einen die quantitative Zunahme der Studierenden, unabhängig davon, ob es sich um traditionelle Studierende (mit Hochschulzugangsberechtigung, beruflicher Erfahrung und akademischen familiären Hintergrund), um Quereinsteiger*innen aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen oder nicht-traditionelle Studierende handelt. Zum anderen ist auch die qualitative Veränderung der Zusammensetzung der Studierendenschaft intendiert. Insbesondere wird angestrebt, den Anteil von Studierenden mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie, von First-Generation-Studierenden ohne akademischen familiären Hintergrund sowie von beruflich Qualifizierten bzw. von Studierenden mit nicht-linearen Erwerbsbiografien zu erhöhen. Diese drei Gruppen können durch ihre eigenen Bildungserfahrungen wertvolle Perspektiven in den Unterricht einbringen und Lernende mit ähnlichen Hintergründen gezielt fördern (vgl. Abschnitt 5). Allerdings stehen alle drei Gruppen auch vor spezifischen Herausforderungen, die ihren Zugang zum Studium erschweren. Die Zielgruppen schließen einander nicht aus, häufig gibt es Überschneidungen und eine Häufung von Herausforderungen (Intersektionalität).

2 Bildungs- und Berufswahlentscheidungen im (beruflichen) Lehramt

Die Entscheidung für ein Lehramtsstudium, der Verbleib im Studium und der Studienerfolg werden von individuellen, strukturellen und gesellschaftlichen Faktoren bestimmt. Das Spektrum der Erklärungsansätze zu Bildungs- und Berufswahlentscheidungen sowie der möglichen Einflussfaktoren ist äußerst vielfältig. Dreisiebner (2019, S. 99) arbeitet heraus, dass in der Mehrzahl der Konzepte drei zentrale Elemente enthalten sind: (1) Bildungs- und Berufswahlentscheidungen weisen eine Prozesshaftigkeit auf, die bereits im Kindesalter beginnt und auch nach getroffener Bildungs- bzw. Berufswahlentscheidung revidiert bzw. verändert werden kann. (2) Die Bildungs- und Berufswahl wird durch unterschiedliche endogene und exogene Faktoren determiniert. Zu den endogenen Faktoren zählen u. a. Interessen, körperliche und geistige Anlagen, Selbstwirksamkeitserwartungen oder Persönlichkeitsmerkmale. Exogene Faktoren betreffen soziokulturelle Determinanten wie soziales Geschlecht, familiäre oder kulturelle Einflüsse oder ökonomische Determinanten wie allgemeine Wirtschaftslage, Arbeitsmarktlage oder Verdienstmöglichkeiten. (3) Bildungs- und Berufswahlentscheidungen werden im Spannungsfeld zwischen Objektivität und Subjektivität getroffen.

Bildungs- und Berufswahlentscheidungen angehender Lehrpersonen werden häufig unterkomplex durch den vermeintlichen Wunsch der Studierenden nach einem auskömmlichen Gehalt, nach beruflicher Sicherheit sowie nach langen Ferienzeiten erklärt (vgl. Keller-Schneider, Weiß & Kiel, 2018). Solche Motivlagen ließen sich unter Anwendung der Humankapitaltheorie (vgl. Abschnitt 2.1) als rationale Entscheidungsprozesse modellieren. Dörrenbacher-Ulrich et al. (2019) bestätigen für die Studierenden des beruflichen Lehramts in der Stichprobe eine überwiegend extrinsisch motivierte Studienwahl.

Andere Studien, wie die Studien von Stellmacher & Paetsch (2023), Petzold-Rudolph (2021) und Tafner & Kohlfürst (im Druck) kommen zu gegensätzlichen Ergebnissen: Als relevant für Bildungs- und Berufswahlentscheidungen angehender Lehrpersonen des beruflichen Lehramts werden der Wunsch nach Arbeit mit Menschen, der Wunsch nach Weitergabe von Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen in einem eigenen Interessensgebiet sowie der Wunsch nach einer gesellschaftlich relevanten Tätigkeit festgestellt. Eine Dominanz intrinsischer Motivlagen von Bildungs- und Berufswahlentscheidungen lässt sich vor dem Hintergrund humankapitaltheoretisch geprägter Rational-Choice Entscheidungsmodellierungen nur zu unzulänglich erklären.

Zudem werden in empirischen Studien Einflüsse der sozialen Herkunft, des sozialen Geschlechts und der institutionellen Rahmenbedingungen auf die Studienaspiration sichtbar. Holzmayer (2023) verweist in diesem Zusammenhang auf den Lehrberuf als Aufstiegsberuf. Diese Befunde stützen ebenfalls die Annahme, dass Bildungs- und Berufswahlentscheidungen nicht ausschließlich rationalen Entscheidungslogiken folgen.

Nachfolgend werden aus diesem Grund sowohl die Humankapitaltheorie mit dem Rational-Choice-Ansatz als auch Bourdieus Konzept des Habitus und Kapitals vorgestellt, das Bildungsungleichheiten als Resultat sozialer Strukturen interpretiert.

2.1 Humankapitaltheorie und Rational Choice

Die Humankapitaltheorie begreift Arbeitskraft als Investitionsgut. Bildungsentscheidungen werden als Investition in Arbeitsvermögen und Produktivität gesehen. Gemäß des in der Humankapitaltheorie verorteten Rational-Choice-Ansatzes (vgl. Becker, 1993) treffen Individuen ihre Bildungsentscheidungen auf Grundlage utilitaristischer Kalküle. Studieninteressierte wägen die potenziellen Vorteile eines Lehramtsstudiums – wie Arbeitsplatzsicherheit, Gehaltsaussichten und gesellschaftliche Anerkennung – gegen die erwarteten Kosten ab, darunter finanzielle Belastungen, Studienaufwand und Karriererisiken.

Für Studieninteressierte, deren Eltern bereits als Lehrpersonen tätig sind, können die Vorteile des Lehramtsstudiums stärker hervortreten, da sie Studienaufwand und Karriererisiken durch die familiären Vorerfahrungen ggf. besser einschätzen können sowie Unterstützung bei der Bewältigung der studienbedingten Belastungen erhalten. Auch für erfolgreiche Absolvent*innen der höheren Allgemeinbildung erscheint eine Lehramtslaufbahn häufig attraktiv, da sie einerseits die Anforderungen in Studium und Beruf aufgrund der bisherigen Schullaufbahn gut abschätzen können und sich die Bewältigung dieser zutrauen. Andererseits ist mit der Studienwahl kein Wechsel in ein neues (unvorhersehbares) institutionelles Umfeld erforderlich, sie bleiben in dem ihnen bekannten Feld der Bildungseinrichtungen und minimieren Risiken des Scheiterns. Für Frauen scheint häufig die potenzielle Vereinbarkeit Familie und Beruf durch die Planbarkeit des beruflichen Einsatzes sowie die Sicherheit der beruflichen Perspektive entscheidungsrelevant.

Für nicht-traditionelle Studierende, in deren näherem Umfeld keine Personen als Lehrkräfte arbeiten, können unübersichtliche Studienmodelle, unklare Karrierepfade bzw. die begrenzte Sichtbarkeit vor allem der Studiengänge im beruflichen Lehramt die wahrgenommene Rentabilität des Studiums verringern (Koldehoff, 2022). Auch für Personen mit vorhandener Berufserfahrung, höherem Lebensalter und/oder familiären Verpflichtungen kann die Unsicherheit über die Gesamtdauer des Studiums sowie der zu erwartende Workload ein Lehramtsstudium unattraktiv machen (Husemann & Müller, 2017).

2.2 Habituskonzept nach Bourdieu

In Abgrenzung zur Humankapitaltheorie argumentiert Bourdieu (1983), dass Bildungsentscheidungen nicht nur rational getroffen, sondern auch durch soziale Herkunft, habituelle Prägungen und vorhandene Kapitalressourcen determiniert sind. Dies beginnt mit Einflüssen in der Kindheit und setzt sich durch den gesamten Zeitraum der Erwerbsfähigkeit fort. Erlebte Bildungschancen, realisierte Bildungsprozesse und Bildungsdefizite werden zu einem Teil der individuellen Subjektivität zugeschrieben. Die daraus entwickelten Einstellungen und Haltungen können schließlich auch intergenerationell weitergegeben werden (vgl. Wimmer & Tafner, 2025). Die Bedeutung familiärer Bildungsorientierungen für First-Generation Studierende im beruflichen Lehramt und in der Sozialen Arbeit stellt die Untersuchung von Hermes et al. (2023) heraus.

Doch nicht nur das ökonomische, kulturelle und soziale Kapital bestimmt die Bildungs- und Berufswahlentscheidung, sie ist in wesentlichem Ausmaß symbolisch geprägt. „Ganz allgemein gesprochen internalisieren Akteure Bedeutungen von verschiedenen Gütern und Tätigkeiten; sie lernen zu sprechen und zu schreiben, lernen Werte und Einstellungen, lernen (andere Menschen) zu verstehen sowie sich in sozialen Situationen zu verhalten. Dabei erwerben sie ein symbolisches Universum, das sich in unterschiedlichen Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsschemata – im Habitus – verfestigt“ (Wimmer & Tafner, 2025).

Das Konzept des Habitus und Kapitals nach Bourdieu beschreibt, wie sich Individuen innerhalb von Bildungsstrukturen positionieren und welche Handlungsmöglichkeiten ihnen sozial zugänglich erscheinen. Während Personen mit hohem kulturellem Kapital (z. B. akademischer Erfahrung in der Familie, Kenntnis wissenschaftlicher Diskurse) größere Selbstverständlichkeit im Hochschulkontext entwickeln, stehen insbesondere First-Generation-Studierende sowie Studierende mit Migrationsbiografie oft vor zusätzlichen Herausforderungen (Petzold-Rudolph, 2018). Personen, die als Quereinsteiger*innen aus einer beruflichen Tätigkeit in ein berufliches Lehramt einmünden, erleben den akademischen bzw. universitären Kontext für sich ggf. als fremd und unnahbar. Zudem kann es als Verlust wahrgenommen werden, sich aus einer sicheren beruflichen Position wieder in einen Bildungskontext zu begeben, der Selbstständigkeit, Expertise und Handlungsfreiräume einschränkt (vgl. Koerber et al. 2021, S. 158).

3 Studienangebot, Studienbedingungen und Studienzufriedenheit im beruflichen Lehramt

Die institutionellen Strukturen der Lehrkräftebildung in Deutschland haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Studienwahl und die Erfolgswahrscheinlichkeit von Studierenden. Das föderale Bildungssystem führt zu einer hohen Heterogenität in den Studienstrukturen, was insbesondere für nicht-traditionelle Studierende mit mangelnder akademischer Vorbildung eine Herausforderung darstellt (Wolter, 2022). Zwar wurde durch die Einführung des Bachelor-Master-Systems eine höhere Durchlässigkeit zwischen Bildungswegen angestrebt, jedoch bestehen weiterhin erhebliche Zugangshürden, etwa durch Zulassungsbeschränkungen, unflexible Studienstrukturen und geringe Transparenz über alternative Wege ins Lehramt ( Wolter, 2022).

In 15 Bundesländern bestehen grundständige Studienangebote für den Lehramtstyp 5 (berufliches Lehramt). Die Art und Bezeichnung der Studiengänge sowie deren Ausgestaltung variieren jedoch zwischen den Bundesländern stark. Auch die angebotenen Fächer bzw. Fachkombinationen unterscheiden sich erheblich (vgl. Monitor Lehrkräftebildung, o. D.). Dadurch wird u. a. die Durchlässigkeit erschwert, d. h. es ist in vielen Fällen nicht möglich, den Bachelor an einer Universität zu absolvieren und zum Master an eine andere Universität oder gar in ein anderes Bundesland zu wechseln. Der häufigste Grund hierfür ist die unterschiedliche Voraussetzung absolvierter ECTS in Haupt- und Neben-/Zweitfach. Ein Quereinstieg in das berufliche Lehramt ist entweder über die Immatrikulation in ein höheres Fachsemester oder über ein entsprechendes Q-Masterprogramm möglich. Die Forschung zeigt diesbezüglich, dass alternative Qualifizierungswege für das berufliche Lehramt, etwa durch Quereinsteigerprogramme oder berufsbegleitende Studiengänge, oft nicht klar strukturiert oder hinreichend bekannt sind (Stellmacher & Ohlemann, 2021). Die mangelnde Sichtbarkeit dieser Studiengänge im Vergleich zu allgemeinbildenden Lehramtsfächern führt dazu, dass potenziell Interessierte das berufliche Lehramt als wenig attraktive Option wahrnehmen.

Zudem weist das berufliche Lehramt im Vergleich zum allgemeinbildenden Lehramt ein geringeres gesellschaftliches Prestige auf (vgl. Ebner & Rohrbach-Schmidt, 2019). Während das allgemeinbildende Lehramt mit akademischen Ambitionen und Erziehungsidealen verknüpft wird, erscheint das berufliche Lehramt eher als pragmatische Anschluss- und Aufstiegsmöglichkeit für Personen mit beruflicher Vorerfahrung (Stellmacher & Ohlemann, 2021).

Kunter & Pohlmann (2015, S. 274–275) argumentieren, dass klare Karriereperspektiven essenziell für die Rekrutierung von Lehrkräften sind. Im Lehramt allgemein fehlten jedoch oft deutlich definierte Aufstiegsmöglichkeiten (geringe Anzahl der verfügbaren Funktionsstellen auf Fach-, Fachbereichs-, Abteilungsleitungs- und Schulleitungsebene) bzw. die vorhandenen Aufstiegsmöglichkeiten sind nicht bekannt (z. B. in Bildungsverwaltung, Bildungspolitik, Wissenschaft, Verlagswesen), wodurch das Lehramtsstudium ambitionierten Bewerber*innen weniger attraktiv erscheint.

Die Studienzufriedenheit von Lehramtsstudierenden wird ebenfalls maßgeblich durch Faktoren wie Studienorganisation, Prüfungsmodalitäten und vorhandene Unterstützungsangebote beeinflusst. Eine Untersuchung von Bernholt et al. (2018) zeigt, dass sowohl individuelle Merkmale wie Persönlichkeitseigenschaften (speziell Neurotizismus und in geringerem Maße Gewissenhaftigkeit) als auch wahrgenommene kontextuelle Bedingungen (z. B. die Qualität der Lehre und positive soziale Beziehungen) signifikante Prädiktoren für die Studienzufriedenheit sind.

Insbesondere der Praxisbezug innerhalb des Studiums erweist sich als zentraler Faktor: Studierende, die eine starke Verknüpfung zwischen theoretischen Inhalten und praktischen Erfahrungen wahrnehmen, berichten von höherer Zufriedenheit (Maleyka, 2023). Dies unterstreicht die Bedeutung praxisorientierter Lehrveranstaltungen und frühzeitiger schulpraktischer Erfahrungen im Lehramtsstudium. Besa (2020) untersucht die Passung zwischen individuellen Erwartungen und wahrgenommenen Studienbedingungen als Prädiktor für die Studienzufriedenheit. Er kommt zu dem Schluss, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen den persönlichen Vorstellungen der Studierenden und den tatsächlichen Studieninhalten sowie -strukturen zu einer erhöhten Zufriedenheit führt. Dies impliziert, dass transparente Informationspolitik seitens der Hochschulen und realistische Darstellungen des Studienverlaufs essenziell sind, um Diskrepanzen zwischen Erwartung und Realität zu minimieren.

Tafner (2025) analysiert für die wirtschaftswissenschaftlichen Fachinhalte im beruflichen Lehramtsstudium der Wirtschaftspädagogik, dass insbesondere in den Einführungs- und Grundlagenveranstaltungen nur selten aktuelle Probleme diskutiert, heterodoxe Sichtweisen auf komplexe ökonomische Fragestellungen präsentiert oder verbindende theoretische Perspektiven eingenommen werden. Ausgeblendet blieben zudem häufig moralisch-ethische Aspekte wirtschaftlicher Handlungen und Entscheidungen. Stattdessen würden primär analytisch-mathematische, vorwiegend neoklassisch geprägte Zugänge genutzt, die von den Studierenden als praxisfern und fragmentiert wahrgenommen werden. Weiterhin verweisen empirische Befunde darauf, dass Lehramtsstudierenden aufgrund des geringen Anteils der Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken und Praktika die Studienrealität als nicht ihren Erwartungen entsprechend wahrnehmen (vgl. Maleyka, 2023; für das berufliche Lehramt Lange & Fromberger, 2017).

Für das berufliche Lehramt betont Petzold-Rudolph (2018) die Rolle der Universität als Sozialisationsinstanz und deren Einfluss auf die Entwicklung von Studierenden. Sie argumentiert, dass sowohl die akademische als auch die soziale Integration entscheidend für den Studienerfolg sind. Ein starkes Commitment zum Lehrberuf kann dabei motivierend wirken, jedoch kann ein geringes institutionelles Commitment, also eine schwache Bindung an die Hochschule oder den Studiengang, die Studienzufriedenheit negativ beeinflussen. Dies legt nahe, dass Hochschulen nicht nur fachliche Kompetenzen vermitteln, sondern auch soziale Integrationsprozesse fördern sollten, um die Bindung der Studierenden an die Institution zu stärken.

4 Status Quo: Studienangebot für das Lehramt beruflicher Schulen in der Region Berlin-Brandenburg

Laut Daten des Statistischen Bundesamts (2024) waren in Deutschland im Wintersemester 2023/2024 insgesamt 6.000 Studierende im Fach Wirtschaftspädagogik (alle Studiengänge, auch nicht lehramtsbezogene Bachelorstudiengänge) eingeschrieben. Viele andere Studienbereiche weisen bundesweit deutlich höhere Studierendenzahlen auf, z. B. studierten im gleichen Zeitraum über 50.000 Personen im Fach Mathematik (Statistisches Bundesamt, 2024). Den Abschluss Lehramt Master berufliche Schulen (alle Fächer) streben ca. 5.300 Personen an, zum Vergleich studieren mit dem Abschlussziel Lehramt Master Gymnasien 25.600 (Statistisches Bundesamt, 2024 ). Im akademischen Jahr 2023/24 nahmen 113 Personen in Berlin ein Bachelorstudium mit dem Abschlussziel Lehramt für berufliche Schulen auf, davon wählten knapp die Hälfte das berufliche Erstfach Wirtschaft und Verwaltung (Abgeordnetenhaus Berlin, 2024b, 12). An der HU Berlin werden 8% der Studienplätze für beruflich qualifizierte Studierende vorgehalten, diese werden jedoch in den Studiengängen der Wirtschaftspädagogik durch entsprechende Bewerber*innen nicht vollumfänglich ausgeschöpft (vgl. HU Berlin, 2024). Der Anteil der Studierenden mit familiärer Migrationsgeschichte wird nicht zentral erfasst, liegt aber über alle wirtschaftspädagogischen Lehrveranstaltungen im WiSe 2024/25 der Bachelorstudiengänge bei unter 10 %. In den Lehrveranstaltungen der Masterstudiengänge sinkt dieser Anteil noch weiter.[1]

Die Studienabbruchquote im Bachelorstudium an Universitäten liegt bei 35 %, was die Problematik weiter verschärft (Heublein et al., 2022). Die Abbruchquoten variieren dabei je nach Fachrichtung, wobei naturwissenschaftliche Fächer tendenziell höhere Abbruchraten aufweisen. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Studierenden einen Fachwechsel vollzieht (ggf. auch in einen anderen Lehramtsstudiengang), dieser wird durch die o. g. Voraussetzungen jedoch ebenfalls erschwert.

Am Studienstandort Berlin erreichen aktuell ca. 20 Personen im akademischen Jahr einen Abschluss im Master of Education in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Diese münden zu überwiegenden Teilen in den Vorbereitungsdienst im Bundesland Berlin ein (vgl. Abschnitt 6). Aufgrund des Fehlens eines grundständigen Studienangebots in Brandenburg strebt eine kleinere Gruppe an Absolvent*innen den Vorbereitungsdienst in diesem Bundesland an.

In Berlin gibt es 43[2], in Brandenburg 25[3] berufliche Schulen bzw. Oberstufenzentren. In Berlin weisen rund ein Drittel davon eine Spezialisierung auf den kaufmännisch-verwaltenden Bereich auf. In Brandenburg dominieren regionale Berufsbildungszentren mit berufsübergreifender Ausrichtung. An allen beruflichen Schulen wird das Fach „Wirtschaft und Sozialkunde“ angeboten, was den Bedarf an qualifizierten Lehrkräften unterstreicht.

In der mittelfristigen Prognose wird ein Einstellungsbedarf für die beruflichen Schulen in Berlin bis zum Jahr 2031/32 von rund 2.000 Lehrpersonen berechnet (Abgeordnetenhaus Berlin, 2024a, S. 12). Demgegenüber stehen knapp 500 voll qualifizierte Absolvent*innen aus dem Vorbereitungsdienst, sofern die durchschnittlichen Abschlussraten aus den Jahren 2017-2022 zugrunde gelegt werden.

In der Region Berlin/Brandenburg bietet die Humboldt-Universität zu Berlin als einzige Universität den grundständigen Bachelor-Studiengang Wirtschaftspädagogik an, darauf aufbauend kann der Master im Fach Wirtschaft und Verwaltung absolviert werden. Seit dem Wintersemester 24/25 ist es außerdem möglich, das Fach als Zweitfach in Kombination mit einer beruflichen Fachrichtung im Erstfach (Studienangebot durch die TU Berlin) zu studieren. An der Einführung eines Ein-Fach-Masters wird derzeit gearbeitet. Voraussetzung sind ein Bachelorabschluss sowie 60 Leistungspunkte mit fachwissenschaftlichem Bezug Wirtschaft und Verwaltung. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein sogenannter „Flex-Master“, in dem Studierende eine Erwerbstätigkeit an einer beruflichen Schule mit dem lehramtsbezogenen Masterstudium verbinden können.

Die Universität Potsdam bietet seit dem Wintersemester 24/25 einen Quereinstiegs-Master im Fach „Wirtschaft und Verwaltung“ an. Die Wahl des Zweitfachs ist in Potsdam auf die Fächer Informatik oder Mathematik beschränkt. Die Voraussetzung zur Aufnahme des Masterstudiums ist ein fachwissenschaftliches Bachelorstudium mit mindestens 72 Leistungspunkten im Fach Wirtschaft und Verwaltung.

Der Arbeitsbereich Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin zeichnet sich durch eine vergleichsweise kleine Struktur aus, da er lediglich mit einer Professur besetzt ist. Er ist am Institut für Erziehungswissenschaften angesiedelt. In einigen anderen Bundesländern hingegen sind die Ressourcen stärker ausgebaut, es existieren entweder größere Bereiche mit mehreren Professuren oder es gibt ein Angebot an mehreren Universitäten des Bundeslandes.

5 Potenzielle Zielgruppen für das Lehramt berufliche Bildung und Rekrutierungsstrategien

Die Frage, wer für ein Studium der Wirtschaftspädagogik gewonnen werden kann, ist sowohl eine quantitative als auch eine qualitative. Angesichts des massiven Lehrkräftemangels erscheint es grundsätzlich wichtig, mehr Studierende für das berufliche Lehramt zu gewinnen und insbesondere neue Zielgruppen aufzuschließen.

Die begrenzte personelle Ausstattung des Arbeitsbereichs Wirtschaftspädagogik im Raum Berlin/Brandenburg (sieh oben), erfordert eine effiziente Nutzung der vorhandenen Kapazitäten und eine enge Zusammenarbeit mit anderen, um den Anforderungen in Forschung und Lehre sowie in der Betreuung der Studierenden, der Selbstverwaltung und der Third Mission gerecht zu werden.

Um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, wurden zentral an der Humboldt-Universität zu Berlin verschiedene Maßnahmen zur Förderung von Studierenden in unterschiedlichen Lehramtsfächern initiiert. Dazu zählen finanzielle Unterstützungsangebote, Mentoring-Programme und Informationskampagnen, die darauf abzielen, die Attraktivität des Lehramtsstudiums zu erhöhen, die Abbruchquoten zu senken, den Einstieg ins Lehramtsstudium zu erleichtern und Studierenden während ihres Studiums zu unterstützen (Humboldt-Universität zu Berlin, o. D.). In diesem Kontext ist auch das hier vorgestellte Projekt LeNa verortet, welches spezifisch Maßnahmen zur Förderung von Studierenden im beruflichen Lehramt entwickelt.

5.1 „Traditionelle Studierende“: mit Hochschulzugangsberechtigung und akademischen Elternhaus

Kinder aus akademischen Elternhäusern nehmen etwa vier Mal so häufig ein Studium auf, wie Kinder nicht-akademischer Elternhäuser und erreichen sogar sechs Mal so häufig einen Masterabschluss. Studienergebnisse zeigen, dass die soziale Selektion beim Übergang in den Master nicht primär auf Leistungsunterschieden beruht, sondern primär auf finanzielle und persönliche Gründe zurückzuführen ist (vgl. Hochschul-Bildungs-Report, 2022).

Unter Lehramtsstudierenden finden sich zwar häufiger Personen ohne akademisch geprägten familiären Hintergrund, als in anderen Studiengängen (Lautenbach, 2018). Dennoch gilt auch für alle Lehramtsstudiengänge, dass Studierenden mit akademisch geprägten Elternhäusern dominieren (Drahmann & Rothland, 2017). Dies gilt stärker für das Lehramt Gymnasium sowie für die Sonderschulpädagogik. Im Grundschullehramt, im Lehramt für Sekundarstufe I und im Berufsschullehramt finden sich häufiger Personen nicht-akademischer Elternhäuser (Lautenbach, 2018, S. 1476).

Für das Lehramt an beruflichen Schulen ist i.d.R. eine berufliche Tätigkeit bzw. eine Ausbildung in einem einschlägigen Ausbildungsberuf Zugangsvoraussetzung. Insbesondere angesprochen sind Personen mit einer beruflichen Fortbildungsqualifizierung, u. a. Meister*innen, Fach- und Betriebswirt*innen. Personen aus der Zielgruppe der beruflich Qualifizierten zeichnen sich häufig durch ein höheres Lebensalter, familiäre Verpflichtungen und bereits etablierte Lebenssituationen aus. Das Programm „Aufstieg durch Bildung – offene Hochschule“ 2013 adressierte eben diese Zielgruppe als besonders relevant für das Studium im beruflichen Lehramt, beschrieb zudem positive Erfahrungen mit heterogenen Studierendengruppen (vgl. Eckert & Wadewitz, 2013).

Ein weiterer sozio-biografischer Aspekt, der sowohl Studien- und Berufswahl beeinflussen kann, ist das Geschlechterverhältnis. Während Frauen überproportional häufig in Lehramtsstudiengängen für Grundschulen und Sonderpädagogik vertreten sind, wählen Männer häufiger Lehrämter für die Sekundarstufe II und Gymnasien. In den beruflichen Schulen verschärft sich diese Geschlechterverteilung nach der jeweiligen Ausrichtung der Schule in klassische Männer- und Frauenberufe (Wagner-Herrbach, 2021).

5.2 “Nicht-traditionelle Studierende“: mit Migrationshintergrund

Personen mit Migrationsbiografie sind im Lehrberuf nach wie vor unterrepräsentiert, obwohl der Anteil von Schüler*innen mit Migrationshintergrund kontinuierlich steigt. Während rund 41 % der Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (6-17 Jahre) in Deutschland einen Migrationshintergrund haben, liegt der Anteil von Lehrkräften mit einer vergleichbaren Biografie lediglich bei etwa 13 % (Sachverständigenrat für Integration und Migration 2024; Müncher et al., 2023). Vor allem die Berliner beruflichen Schulen und Oberstufenzentren sind geprägt durch eine hohe Vielfalt und Diversität: Viele Schüler*innen haben eine Migrationsbiografie, kommen aus bildungsfernen Familien und/oder haben eine diskontinuierliche Lernbiografie. „In der Schule trifft eine heterogene Schülerschaft auf ein ziemlich homogen zusammengesetztes Lehrendenkollegium.“ (Höflich, 2021).

Diese Diskrepanz wird in der Forschung zunehmend als problematisch angesehen, da eine diversere Lehrerschaft positive Effekte auf das Schulklima und die Schulleistungen von Schüler*innen mit Migrationshintergrund haben kann (Karakaşoğlu et al., 2021). So können (post-)migrantische bilinguale Lehrkräfte die Lesefähigkeiten von Schüler*innen in weiterführenden Schulen signifikant verbessern, insbesondere bei Kindern mit Migrationshintergrund. Dieser Effekt wird teilweise auf die Vorbildfunktion zurückgeführt, die diese Lehrkräfte für Schüler*innen mit ähnlichem Hintergrund einnehmen (Höckel, 2020). Zudem legen Untersuchungen nahe, dass Lehrkräfte mit Migrationshintergrund durch ihre eigenen Migrationserfahrungen eine besondere Sensibilität im Umgang mit kultureller Vielfalt und migrationsbedingter Heterogenität aufweisen (Syring et al., 2019). Dies kann das Verständnis zwischen Lehrkräften und Schüler*innen fördern (Syring et al., 2019 ). Jedoch sind empirische Evidenzen zu Wirkungen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund begrenzt, und weitere Forschung und Praxis sind notwendig, um die genauen Mechanismen und Auswirkungen besser zu verstehen (Bräu et al., 2013; Syring et al., 2019).

Für die Zielgruppe der (post-)migrantischen Lehramtsstudierenden bestehen verschiedene Barrieren auf dem Weg in das Studium. Erstens fehlt es häufig an akademischen Vorbildern. Viele Studierende mit Migrationshintergrund sind in Familien aufgewachsen, in denen ein Hochschulstudium keine Selbstverständlichkeit ist, was ihre akademische Sozialisation erschwert (Stiftung Mercator, 2017). Zweitens bestehen häufig finanzielle Unsicherheiten. Bernholt et al. 2018 zeigen, dass Studierende mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft neben dem Studium arbeiten müssen, was sich negativ auf ihre Studienleistungen und den Studienerfolg auswirken kann. Auch ob überhaupt ein Studium aufgenommen werden kann, hängt von der finanziellen Situation des Elternhauses ab. Drittens gibt es strukturelle Barrieren. Abiturient*innen mit deutscher Erstsprache schneiden tendenziell besser ab als jene mit einer anderen Erstsprache, wobei die Unterschiede besonders deutlich bei den Spitzennoten werden, die beispielsweise für die Zulassung zum Grundschullehramtsstudium erforderlich sind (Karakaşoğlu et al., 2021). Wenngleich das Studium für die Wirtschaftspädagogik in der Humboldt-Universität ohne Zulassungsbeschränkung möglich ist, wirken sich diese Hürden jedoch auf die Zulassung im Zweitfach aus. Nicht zuletzt bleibt auch die Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsinhalten und -abschlüssen ein Problem, insbesondere wenn etwa durch Flucht keine Dokumente vorliegen (KMK o. D.).

Über das grundständige Angebot hinaus besteht das Netzwerk QuiL (Qualifizierungsprogramme für internationale Lehrkräfte), also Personen, die sich schon in ihrem Herkunftsland qualifiziert haben. Dieses ist vorwiegend in Nordwestdeutschland flächendeckend vertreten, einzelne Angebote gibt es in Baden-Württemberg; der restliche ost- und süddeutsche Raum weist keine Angebote auf, mit Ausnahme der Universität Potsdam und einem Berliner Verein, der sich aber vor allem um geflüchtete Kinder und Jugendliche kümmert (Universität Potsdam, 2024). Eventuell gibt es weitere Angebote, diese sind jedoch nicht im Netzwerk, d. h. ggf. auch schwerer für die Zielgruppe aufzufinden.

5.3 „Nicht-traditionelle Studierende“: der sogenannten First-Generation

First-Generation-Studierende, also jene, deren Eltern keinen akademischen Abschluss besitzen, sind eine weitere Gruppe, die für die Wirtschaftspädagogik von besonderer Bedeutung ist und gleichzeitig eine Gruppe, die viele Überschneidungen mit den (post-)migrantischen Personen hat. Mit dem Begriff Intersektionalität kommt zum Ausdruck, dass Personen mit Migrationshintergrund häufig aus Familien ohne akademischen Hintergrund kommen (Bildungsbericht, 2022).

Studierende aus nicht-akademischen Familien leiden häufiger an Selbstzweifeln, haben ein geringeres Vertrauen in ihre akademischen Fähigkeiten und nutzen insgesamt weniger soziale Netzwerke an Hochschulen als Studierende aus akademischen Haushalten (Grunau & Petzold-Rudolph, 2021). Trotz einer eher geringen Bindung an die Universität weisen sie jedoch ein starkes Ziel-Commitment in Bezug auf den Lehrerberuf auf. Dies könnte auf ihre beruflichen Vorerfahrungen und die damit verbundene Nähe zu praktischen Bildungsinhalten zurückzuführen sein. Hermes et al. (2023) stellen fest, dass First-Generation-Studierenden in den Studiengängen Lehramt an berufsbildenden Schulen und Soziale Arbeit oft erhöhte Anstrengungen unternehmen müssen und mit Fremdheitserfahrungen sowie möglichen "Habitus-Struktur-Konflikten" konfrontiert sind.

Wie bereits auch schon bei den Studierenden mit Migrationshintergrund dargestellt, kann die fehlende soziale und finanzielle Unterstützung durch das Elternhaus eine zentrale Barriere für das Aufnehmen und Gelingen eines Studiums darstellen. Während Studierende aus Akademikerfamilien oft auf ein familiäres Netzwerk zurückgreifen können, die bei „grundlegende[n] hochschulrelevante[n] Kernkompetenzen“ (Studienwahl, Stundenplanerstellung, Bibliotheksnutzung, Organisation des hochschulischen Lernprozesses, der Wahl von Praktika oder der beruflichen Orientierung) unterstützt, fehlen First-Generation-Studierenden diese Ressourcen häufig (Hermes et al., 2023). Gleichzeitig haben sie überdurchschnittlich hohe Erwerbstätigkeitsquoten während des Studiums, was wiederum ihre Studienzeit verlängert, und die Gefahr eines Studienabbruchs erhöht (DZHW, 2022).

5.4 „Nicht-traditionelle Studierende“: Beruflich Qualifizierte ohne erste Hochschulzugangsberechtigung

Die Gruppe der beruflich Qualifizierten ohne schulisch erworbene Hochschulzugangsberechtigung hat in den letzten Jahren zunehmend an bildungspolitischer Bedeutung gewonnen. Ein KMK-Beschluss aus dem Jahr 2009 hat die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Hochschulzugang von beruflich Qualifizierten deutlich verbessert. Danach können Meister*innen sowie Absolvent*innen gleichwertiger Aufstiegsfortbildungen einen allgemeinen Hochschulzugang erhalten, während Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung fachgebunden studieren können (KMK, 2009). Die konkrete Umsetzung variiert jedoch je nach Bundesland, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Berufserfahrung, Fachbindungen und Prüfungsanforderungen (KMK, 2009) Dennoch bleibt die Zahl der beruflich Qualifizierten, die tatsächlich ein Studium aufnehmen, weiterhin gering, da ihnen durch diese Unterschiede der Zugang erschwert wird und intransparent ist, was auf potenzielle Studierende abschreckend wirken kann (Wolter, 2022, S. 58–61).

Auch hier kann sich die fehlende akademische Sozialisation als erschwerend auswirken. Beruflich Qualifizierte haben häufig bereits mehrere Jahre in einem nicht-akademischen Arbeitsumfeld verbracht und sehen sich beim Wechsel in die Hochschule mit gänzlich neuen Anforderungen konfrontiert. Ihnen fehlen ebenfalls hochschulrelevante Kernkompetenzen wie wissenschaftliches Arbeiten, der Umgang mit theoretischen Konzepten und das selbstorganisierte Lernen. Das kann eine Herausforderung darstellen (Minks & Netz, 2019; vgl. Abschnitt 4.2). Gleichzeitig ist das deutsche Hochschulsystem historisch stark auf Studierende mit allgemeiner Hochschulreife ausgerichtet, sodass alternative Zugangswege nur langsam institutionell verankert werden. Und auch hierbei spielt die soziale Herkunft eine wesentliche Rolle: Beruflich Qualifizierten, die aus bildungsfernen Elternhäusern stammen, fehlen häufig Netzwerke, die sie im Studium unterstützen könnten, sodass sie stärker auf Eigeninitiative angewiesen sind (Otto, 2022). Letztere haben sie jedoch häufig in der beruflichen Erfahrung ausprägen können, was sich wiederum positiv auf ihre Selbstbilder und Ressourcen auswirkt (Otto, 2022 ). Wenngleich sie also durch den akademischen Habitus verunsichert werden können, sind sie insgesamt keine unsicheren Personen.

Neben akademischen Herausforderungen bestehen strukturelle Barrieren. Während viele beruflich Qualifizierte bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen oder familiäre Verpflichtungen haben, sind die meisten Studiengänge weiterhin für Vollzeitstudierende konzipiert (Kamm, 2022). Studienmodelle, die berufsbegleitendes, duales oder hybrides Studieren ermöglichen, sind im Bereich der Lehrkräftebildung – insbesondere in der Wirtschaftspädagogik – bislang wenig verbreitet. Auch die fehlende Anerkennung beruflicher Vorleistungen wirkt abschreckend auf potenzielle Bewerber*innen. Und nicht zuletzt erschwert auch in dieser Zielgruppe der Mangel an spezifischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für beruflich Qualifizierte an Hochschulen den Zugang (Dahm 2022, S. 215).

5.5 Weitere Zielgruppen und Barrieren

Eine weitere Zielgruppe sind Quereinsteiger*innen ins Studium, d. h. Personen, die bereits über einen akademischen Abschluss (z.B. in Wirtschaftswissenschaften) verfügen, aber für eine Lehramtsausbildung noch Zweitfach und pädagogisch-didaktische Inhalte studieren müssen. Diese sind akademisch gut aufgestellt, aber häufig ebenfalls älter und haben somit über das Studium hinausgehende Verpflichtungen (s. o.). Evtl. stellt sich die Anforderung, dass diese Personen nach dem Erststudium bereits eine Berufstätigkeit aufgenommen haben und erst nach einigen Jahren Berufserfahrung wieder an die Universität zurückkehren. Dadurch findet ggf. wiederum eine Entfremdung vom akademischen Kontext statt. Auch für diese Zielgruppe können klassische Präsenzstrukturen eine Herausforderung darstellen, vor allem wenn diese mit Aufwand für Pendeln zum Studienstandort verbunden sind. Dies ist auch z. B. der Fall, wenn das Zweitfach an einem anderen Campus oder sogar an einer anderen Hochschule studiert wird.

Ein zentrales Hindernis für alle Studierenden sind finanzielle Barrieren, die sich mit den steigenden Lebensunterhaltungskosten in Zukunft eher noch verschärfen werden. Die Studienlage zeigt, dass fehlende finanzielle Unterstützung eine der Hauptursachen für Studienabbrüche ist (Bernholt et al., 2018; Dahm, 2022; DZHW, 2023). Besonders in den Stadt-Staaten verschärft sich aufgrund wachsenden Wohnraummangels sowie steigender Mieten die Unterbringungssituation.

6 Studienwahlentscheidung, Studienzufriedenheit und Unterstützungsbedarfe von Studierenden der Wirtschaftspädagogik in Berlin – Empirische Befunde aus dem Projekt LeNa

Das Projekt "LeNa: Lehrkräftenachwuchs für das Lehramt an beruflichen Schulen (Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung)" der Humboldt-Universität zu Berlin zielt darauf ab, Studieninteressierte für berufliche Schulen im Bereich Wirtschaft und Verwaltung zu gewinnen.[4]

6.1 Quantitative Befragung der Studierenden zu Studienwahl und Studieneingangsphase

Zu Beginn des Projekts LeNa wurde eine quantitative Erhebung durchgeführt, um die Studienwahlentscheidungen der Studierenden sowie deren Erfahrungen in der Studieneingangsphase besser kennenzulernen und Unterstützungsbedarfe besser abschätzen zu können (z. B. Beratungs- und Mentoring-Angebote). Die quantitative Befragung erfolgte in Form eines Online-Fragebogens, bestehend aus Ein- und Mehrfachantwortmöglichkeiten sowie offenen Antwortmöglichkeiten.

Sekundär verfolgt die Befragung das Ziel, auf Basis der Datengrundlage zielgruppenspezifisches Informationsmaterial zum Lehramt der beruflichen Bildung zu entwickeln und damit die Sichtbarkeit der Studiengänge, insbesondere des Studienfachs Wirtschaft und Verwaltung zu erhöhen.

Der Fragebogen beginnt mit Fragen zur Studienfachwahl und -motivation. Es stehen Fragen im Mittelpunkt, die das Berufsziel Lehrkraft und die Studieninhalte thematisieren. Im Anschluss werden Erfahrungen und Erkenntnisse der Studieneingangsphase abgefragt. Der Fragebogen schließt mit Fragen zur Lebenssituation ab.

Die Konstruktion des Fragebogens erfolgte in Anlehnung an die Instrumente von Schmechtig et al., 2020), Köstler et al. (2018) & Wrabetz (2018). Fragen zur Studieneingangsphase in Berlin wurden für diese Befragung originär entwickelt. Die Befragung erfolgte zum Ende des Wintersemesters 2023/24. Die Daten wurden für diesen Beitrag erneut ausgewertet.[5]

6.2 Soziale und demographische Merkmale der befragten Studierenden

Die Befragung wurde von insgesamt 49 Studierenden beantwortet (Rücklauf ca. 25%), darunter 26 Frauen, 19 Männer und eine Person, die sich als divers identifiziert. Die Mehrheit der Befragten befindet sich im Bachelorstudium (29 Personen), während 18 Teilnehmende den Masterstudiengang absolvieren. Die Rücklaufquote beträgt für den Bachelorstudiengang rund 35%, für den Masterstudiengang rund 25% Vor dem Studium haben 25 Befragte bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen, jeweils 12 Personen haben ein Studium angefangen und/oder beendet. Rund zwei Drittel der Befragten haben bereits längere Zeit gearbeitet. Neben dem Studium sind mehr als 85% der Befragten erwerbstätig, fast 40% arbeiten mindestens 20 Stunden in der Woche. Fast zwei Drittel der erwerbstätigen Studierenden sind im Lehrberuf tätig. Zudem geben etwas mehr als ein Drittel der Befragten an, Careverpflichtungen zu haben.

6.3 Studienwahl und Studienmotivation

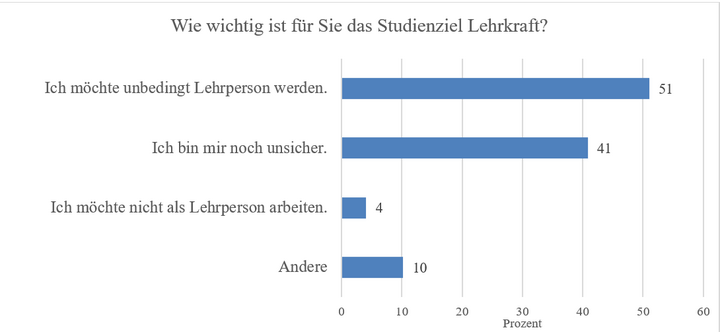

Rund die Hälfte der befragten Studierenden entscheidet sich für Wirtschaftspädagogik mit dem Ziel, Lehrkraft zu werden. Etwas mehr als 40% ist sich noch unsicher. Auf eine weitere Frage geben diese Personen überwiegend an, sich andere Karriereoptionen offenhalten zu wollen. Zwei befragte Personen (4%) können sich auf keinen Fall vorstellen, Lehrpersonen zu werden (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Studienziels Lehrkraft (Mehrfachantworten möglich, N=49)

Abbildung 1: Studienziels Lehrkraft (Mehrfachantworten möglich, N=49)

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten hat eine einschlägige Ausbildung/berufliche Vorqualifikation und leitet daraus den Wunsch ab, Wirtschaftspädagogik zu studieren. Die Empfehlung durch Lehrkräfte ist für rund ein Drittel der befragten Studierenden ausschlaggebend für die Wahl des Studiengangs. Über Internetprotale sowie Freunde, Bekannte oder Familie kamen 24% bzw. 20% der Befragten zu diesem Studiengang (vgl. Abbildung 2). Unter den anderen Zugangswegen finden sich u. a. Studierende, die zunächst ein BWL-Studium aufgenommen haben und dort durch Mitstudierende auf das Wirtschaftspädagogikstudium gekommen sind. Aus diesen Befunden lässt sich bei den befragten Studierenden eine überwiegend habituelle Prägung der Studienwahl, entsprechen des Konzepts nach Bourdieu (vgl. Abschnitt 2.2) vermuten.

Abbildung 2: Studienwahlentscheidung (Mehrfachantworten möglich, N=49)

Abbildung 2: Studienwahlentscheidung (Mehrfachantworten möglich, N=49)

Befragt nach der Studienmotivation geben rund die Hälfte der Befragten an, dass Sie Ihre Verdienst- und Karriereaussichten verbessern wollten, ein Studienwahlentscheidung, die dem Ansatz des Rational-Choice entsprechen würde. Sichtbar werden jedoch auch andere Studienmotivationen, die dem Habituskonzept entsprechen (vgl. Abbildung 3). In den meisten Fällen äußern die Befragten mehrere Motivlagen, die unterschiedlichen Konzepten zugeordnet werden können. Unter den sonstigen Antworten äußern die Studierenden häufig intrinsische Beweggründe für ein Lehramtsstudium, z. B.

„Einen sinnvollen Beruf ausüben und Wissen an die nächste Generation weitergeben.“ (FB 14)

Abbildung 3: Studienmotivation (Mehrfachantworten möglich, N=49)

Abbildung 3: Studienmotivation (Mehrfachantworten möglich, N=49)

6.4 Studieninhalte, Erwartungen und Zukunftsperspektiven

Die zugehörigen Fragen wurden als offen gestellt. Die Antworten lassen sich wie folgt zusammenfassen: Das Studium wird von den Studierenden für seine Vielseitigkeit geschätzt, besonders durch die Kombination aus wirtschaftswissenschaftlichen und pädagogischen Modulen. Die Dozierenden in der Wirtschaftspädagogik werden als engagiert wahrgenommen, und kleine Seminargruppen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre:

„Gutes Gleichgewicht zwischen pädagogischen Inhalten und fachspezifischen Inhalten. Freundliches, hilfsbereites Lehrpersonal“ (FB 7)

„Die Wipäd-Anteile sind sehr praxisnah und ich habe den Austausch in den Seminaren und Arbeitsgruppen zu schätzen gelernt.“ (FB 23)

Besonders positiv wird die Praxisnähe der bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Veranstaltungen hervorgehoben. Gleichzeitig empfinden Studierende die wirtschaftswissenschaftlichen Module, insbesondere VWL und BWL, als herausfordernd und wünschen sich eine stärkere Fokussierung auf praxisnahe und didaktische Inhalte. Die fachwissenschaftlichen Anteile werden zu theorielastig beschrieben und nicht ausreichend auf die Anforderungen des späteren Lehrberufs abgestimmt. Ein häufig genannter Verbesserungswunsch ist, dass der wirtschaftswissenschaftliche Anteil flexibler gestaltet wird und die pädagogischen Module eine noch stärkere Gewichtung erhalten:

„Mehr Pädagogik, mehr Flexibilität innerhalb des BWL/VWL Anteils“ (FB 16)

„Das Lehramtsstudium sollte insgesamt näher an die Praxis rücken. Der größte Teil des erworbenen Wissens in den BWL-Veranstaltungen ist für den Unterricht nicht hilfreich, da fernab der Lehrpläne. Die WiPäd-Veranstaltungen habe ich hingegen fast durchweg als sehr hilfreich empfunden und schätze die gute Vorbereitung auf das Unterrichten sehr.“ (FB 31)

In einer weiteren offenen Frage sollten die Studierenden angeben, was ihnen in herausfordernden Situationen geholfen hat und wo sie Hilfe erhalten haben. Hier zeigt sich insgesamt, dass der Unterstützung im sozialen Umfeld (Familie, Freund*innen und Kommiliton*innen) eine große Bedeutung zukommt:

„Mit Kommilitonen in der gleichen Situation darüber sprechen.“ (FB 2)

„Freunde und die Familie haben einem geholfen die schlimmsten Phasen zu überstehen.“ (FB 41)

Zwei Studierenden gaben an, hochschulinterne Unterstützungsangebote oder psychologische Beratungen in Anspruch genommen zu haben. Weiter zeigt sich, dass Selbstorganisation und der strukturierte Umgang mit den Studienanforderungen entscheidend für den Studienerfolg sind:

„Schritt für Schritt kleine Ziele setzten und durchziehen“ (FB 18)

„Ich habe versucht mich gut zu strukturieren und Prüfungen auf beide Termine aufzuteilen“ (FB 29)

6.5 Erfahrungen in der Studieneingangsphase

Auf die Frage, welche Probleme die Studierenden im Studium bereits erlebet haben, antworten 47 Personen. Dabei haben 85% eine Überforderung durch die Menge der Lernaufgaben erlebt. Über Selbstzweifel und Leistungsdruck im Studium berichten mehr als die Hälfte der Befragten. Knapp die Hälfte der Befragten erlebt Prüfungsangst. Zweifel an der Wahl des Studiengangs Wirtschaftspädagogik hatten etwas mehr als ein Drittel der Befragten. Diese Antwort wird häufig in Verbindung mit den Antworten Leistungsdruck, zu schlechte Noten und Erfahrungen mit Drittversuchen gegeben. Als nicht studienbedingte Herausforderung erleben rund 55% der Befragten finanzielle Sorgen und Nöte (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Probleme im Studium (Mehrfachantworten möglich, N=47)

Abbildung 4: Probleme im Studium (Mehrfachantworten möglich, N=47)

Dieser Fragenblock wurde durch offene Fragen ergänzt. Die Rückantworten verdeutlichen: Der Studienstart wird häufig als anspruchsvoll wahrgenommen. Viele Studierende fühlen sich anfangs überfordert, insbesondere bei der Organisation des Stundenplans und der Orientierung an der Universität. Info-Veranstaltungen für Studierende in der Studieneingangsphase und der Austausch mit anderen Studierenden werden als besonders hilfreich empfunden. Neue Kontakte entstehen vor allem in Seminaren und Gruppenarbeiten, aber auch durch Lerngruppen oder Veranstaltungen der Fachschaft. Viele Studierende empfehlen, sich frühzeitig zu vernetzen, sei es über WhatsApp-Gruppen oder gemeinsame Lernprojekte:

„Häufig Lernräume und Bibliotheken aufsuchen. (Lerngruppen sind pures Gold Wert = neue Kontakte, besseres Lernerlebnis, bessere Noten)“ (FB 1)

Beim Lernen bevorzugen sie Bibliotheken und universitäre Lernräume (80 %), doch aufgrund von Platzmangel arbeiten viele auch zu Hause (30%). Eine strukturierte Herangehensweise an das Studium sowie das frühzeitige Einholen von Unterstützung bei Dozierenden oder Kommiliton*innen werden als wesentliche Erfolgsfaktoren genannt.

7 Diskussion: Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Studierendenzahlen in Wirtschaftspädagogik

7.1 Rekrutierungsstrategien

Die Befragungsdaten verdeutlichen: Besonders wichtig für die Gewinnung neuer Studierender ist aktuell die Zusammenarbeit mit den berufsbildenden Schulen, da viele potenzielle Studierende aus der dualen Berufsausbildung bzw. aus der gymnasialen Oberstufe bzw. einen anderen studienqualifizierenden Bildungsgang eines Oberstufenzentrums kommen. Lehrkräfte können eine Schlüsselrolle übernehmen, indem sie Studieninteressierte gezielt ansprechen und Orientierungshilfe leisten – eine Funktion, die für viele nicht-traditionelle Studierende von großer Bedeutung ist. Im LeNa-Projekt wird die Bildung eines Netzwerks angestrebt, indem die beteiligten Hochschulen, die Kammern sowie die beruflichen Schulen gemeinsam die Bekanntheit des beruflichen Lehramtsstudiums fördern.

Weiterhin verweisen die Befragungsdaten darauf, dass Studieninformationen zum Wirtschaftspädagogikstudium über Internet und Social-Media nur selten von Studieninteressierten wahrgenommen werden. Eine verstärkte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wird aus diesem Grund angestrebt, um potenzielle Studierende frühzeitig über die Möglichkeiten und Karrierewege der Wirtschaftspädagogik informieren.

Die Zielgruppenanalysen in Kapitel 5 verweisen auf eine hohe Bedeutung von Finanzierungsfragen für die Studienwahlentscheidungen und den Studienerfolg. Die Befragungsdaten verweisen auf einen hohen Anteil an erwerbstätigen Studierenden den Studiengängen der Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin – häufig auch als einzige oder wichtigste Quelle der Studienfinanzierung. Gerade für First-Generation-Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und beruflich Qualifizierte könnten finanzielle Fördermöglichkeiten – insbesondere Stipendien – ein wirksames Instrumentarium zur Gewinnung von Studierenden. Zum Teil scheitert die Inanspruchnahme dieser Programme an mangelnder Sichtbarkeit oder bürokratischen Hürden.

7.2 Studienstrukturen und Studieninhalte

Erwerbstätigkeit, ggf. in Verbindung Care-Aufgaben in hohem Umfang verlängert die Studiendauer und gefährdet den Studienerfolg. Die Befragungsdaten lassen deutlich erkennen, dass es Studierenden der Wirtschaftspädagogik es als Herausforderung wahrnehmen die Studien- und die sonstigen Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit flexiblerer Studienmodelle. Die Einführung von Teilzeitangeboten, dualen Studiengängen oder hybriden Lehrformaten könnte die Attraktivität des Studiengangs für nicht-traditionelle Studierende erhöhen. Insbesondere ein systematischerer Ausbau digitaler oder hybrider Lehre – also einer Kombination aus Präsenz- und Online-Lehre – würden Studierenden mit zusätzlichen Verpflichtungen entgegenkommen.

In den Fachwissenschaften erscheint die inhaltliche Verengung auf die Darstellung neoklassischer Modellierungen eine Hürde darzustellen, da Wirtschaft in den zu belegenden Einführungsveranstaltungen zu stark vereinfacht, auf instrumentelle Zweckrationalität, Nutzenmaximierung und Marktgleichgewicht fokussiert. Soziale, ethische sowie politische Dimensionen werden zu wenig oder nicht in den Blick genommen (Tafner, 2025). Der sozioökonomische Ansatz kann die Studierbarkeit der Wirtschaftspädagogik insofern interessanter und praxisnaher gestalten und damit auch erleichtern, als er den Studierenden deutlichere Anknüpfungspunkte an ihre Lehrertätigkeit bietet. Dies erfolgt durch eine stärkere Ausrichtung an der Arbeits- und Lebenswelt der Lernenden durch die subjektorientierte Einbindung von ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit und Verantwortung (Tafner, 2025 ). Durch Subjektorientierung, Multiperspektivität und die Einbettung wirtschaftlicher Prozesse in gesellschaftliche Zusammenhänge wird eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Beruf ermöglicht und damit eine Grundlage für praxisnahe und didaktisch sinnvolle Lehrkonzepte eröffnet (Tafner, 2025).

7.3 Abbruchquoten reduzieren

Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, dass viele Studierende informelle Netzwerke – Freund*innen, Familie oder Kommiliton*innen – als wichtigste Unterstützungsquelle nutzen, während hochschulinterne Beratungs- und Unterstützungsangebote vergleichsweise selten wahrgenommen werden. Dies legt nahe, die Beratungs- und Unterstützungsangeboten stärker sichtbar zu machen sowie entsprechend der Bedürfnislagen weiterzuentwickeln.

Neben den etablierten Orientierungseinführungswochen und digitalen Einführungsveranstaltungen bietet der Arbeitsbereich Wirtschaftspädagogik regelmäßig Kennenlern- und Vernetzungs-Workshops in den ersten Studienwochen an. Im Rahmen des LeNa-Projekts weiterführende Mentoring- und Buddy-Programme erprobt, die vor allem auf die akademische Integration der Studierenden in der Studieneingangsphase, auf die Reflexion der Studieninhalte vor dem Hintergrund des Berufsziels Lehrkraft sowie auf die Entwicklung von Lernstrategien zur Bewältigung der formal-mathematischen Anforderungen abzielen. Hierzu gehören:

- Studentische Projekttutorien (angelehnt an Peer-Mentoring-Formate),

- Peer-Teaching (in gemeinsamen Veranstaltungen von Bachelor- und Masterstudierenden),

- Studentischen Studienfachberatung.

8 Fazit: Herausforderungen und Handlungsoptionen für die Zukunft

Die ersten Ergebnisse des Projekts LeNa machen deutlich, wie zentral differenzierte Rekrutierungsstrategien für Lehramtsstudiengänge allgemein, insbesondere aber auch für das berufliche Lehramt sind. Angesichts des akuten Lehrkräftemangels muss es gelingen, insgesamt mehr Studierende auch für das Studium der Wirtschaftspädagogik zu gewinnen. Dabei ist es unerlässlich, sowohl die traditionelle Zielgruppe weiterhin gezielt anzusprechen und ihnen attraktive Studienbedingungen zu bieten als auch neue Zielgruppen systematisch zu erschließen. First-Generation-Studierende, Menschen mit Migrationsbiografie oder beruflich Qualifizierte bringen wertvolle Perspektiven, die einerseits zur Deckung des quantitativen Bedarfs beitragen, andererseits auch zur Qualität und Vielfalt der zukünftigen Lehrkräfte beitragen. Um alle Gruppen zu erreichen, braucht es zugängliche Informationsangebote, eine größere Sichtbarkeit des Studiengangs, flexible Studienmodelle und unterstützende Strukturen im Studium.

Die Herausforderung liegt darin, Studienangebote so weiterzuentwickeln, dass sie verschiedene Lebensrealitäten, Bildungswege und Motivlagen berücksichtigen – ohne dabei an fachlicher Tiefe oder beruflicher Anschlussfähigkeit einzubüßen. Ein modernes, durchlässiges und sozial gerechtes Lehramtsstudium muss sich an der Heterogenität seiner zukünftigen Lehrkräfte orientieren – und diese gezielt fördern.

Literatur

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2024a). Entwicklung der Schülerzahlen sowie mittelfristige Lehrkräftebedarfsplanung. Jährlicher Bericht. (Drs. 19/1350 (B.87).

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2024b). Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom 6. Dezember 2023 zum Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (Haushaltsgesetz 2024/2025 – HG 24/25) (Drucksache 19/1350). https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/vorgang/d19-1350.pdf

Becker, G. S. (1993). The economic way of looking at life (Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper No. 12). https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=law_and_economics

Bernholt, A., Hagenauer, G., Lohbeck, A., Gläser-Zikuda, M., Wolf, N., Moschner, B., Lüschen, I., Klaß, S. & Dunker, N. (2018). Bedingungsfaktoren der Studienzufriedenheit von Lehramtsstudierenden. Journal for Educational Research Online, 10(1), 24–51. https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15412/pdf/JERO_2018_1_Bernholt_et_al_Bedingungsfaktoren_der_Studienzufriedenheit.pdf

Besa, K.-S. (2020). Passung und berufliche Identität als Prädiktoren der Studienzufriedenheit von Lehramtsstudierenden. PraxisForschung LehrerinnenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung, 2*(5), 6–15. https://doi.org/10.4119/pflb-3950

Bildungsbericht (2022). https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2022

Bräu, K., Georgi, V., Karakaşoğlu, Y. & Rotter, C. (2013). Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund: Zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis. Fachportal Pädagogik. https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=3182882

Brychcy, F. & Schulze, T. (2024). Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Franziska Brychcy und Tobias Schulze zum Thema: Aktuelle Entwicklung der Bachelorstudierenden mit Lehramtsoption und -absolvent*innen an den Berliner Universitäten bis Wintersemester 2024/25. In Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, Abgeordnetenhaus von Berlin & Senatskanzlei - G Sen- (Drucksache). https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-20884.pdf

Dahm, G. (2022). Früher Abbruch oder auf schnellem Weg zum guten Abschluss? Der Studienerfolg nicht-traditioneller Studierender. In Kerst, A. & Wolter, A. (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung. Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg (S. 201–244). Springer VS.

Dreisiebner, G. (2019). Berufsfindungsprozesse von Jugendlichen. Eine qualitativ-rekonstruktive Studie. Springer Gabler.

Dreisiebner, G., Tafner, G., Luttenberger, S., Stock, M. & Paechter, M. (2020). Berufsfindungsprozesse von Jugendlichen an Polytechnischen Schulen. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online. https://www.bwpat.de/ausgabe/spezial-ph-at1/dreisiebner-etal

Dörrenbächer-Ulrich, L., Biermann, A., Brünken, R. & Perels, F. (2019). Studienwahlmotivation von Lehramtsstudierenden und Aspekte ihrer professionellen Kompetenz: Eine profilanalytische Untersuchung. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 51(1), 1–12. https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000208

Drahmann, M. & Rothland, M. (2017). Die soziale Herkunft von Lehramtsstudierenden in Begabtenförderungswerken. Eine vergleichende Analyse. Zeitschrift für Pädagogik, 63(1). https://doi.org/10.25656/01:18480

Ebner, C. & Rohrbach-Schmidt, D. (2019). Berufliches Ansehen in Deutschland für die Klassifikation der Berufe 2010: Beschreibung der methodischen Vorgehensweise, erste deskriptive Ergebnisse und Güte der Messung (Version 1.0). Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

Eckert, M. & Wadewitz, M. (2013). Neue Wege des Studiums Master Lehramt an berufsbildenden Schulen – Zielgruppen, Initiativen, Konzepte und Problemlagen im Kontext des Programms „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“. In Th. Bals , M. Eckert & A. Diettrich (Hrsg.), bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Workshop 18 (S. 1–17). https://www.bwpat.de/ht2013/ws18/eckert_wadewitz_ws18-ht2013.pdf

Bourdieu (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In B. Holzer & C. Stegbauer (Hrsg.), Schlüsselwerke der Netzwerkforschung. Netzwerkforschung (S. 75–78). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_18

Hermes, M., Lotze, M. & Petzold-Rudolph, K. (2023). Zur Rekonstruktion familiärer Bildungsorientierungen von First Generation Studierenden. In V. Klomann & A. Schmidt-Koddenberg (Eds.), Studienpionier:innen und Soziale Arbeit (S. 39–58). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40640-0_3

Heublein, U., Hutzsch, C. & Schmelzer, R. (2022). Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland (DZHW Brief 05|2022). Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). https://doi.org/10.34878/2022.05.dzhw_brief

Hochschul-Bildungs-Report (2020). https://www.hochschulbildungsreport.de/

Höckel, L. S. (2020). Speaking the same language: The effect of foreign origin teachers on students’ language skills. RePEc: Research Papers in Economics. https://doi.org/10.4419/86788999

Höflich, S. (2021, 15. April). Mehr Vielfalt ins Lehrerzimmer! Reflexionen künftiger Lehrpersonen über die Bedeutung von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/978

Holzmayer, M. (2023). Die Illusion der Berufswahl: Zur Passung von Habitus und Feld bei Lehramtsstudierenden (Dissertation, Universität Wien, 2021). Verlag Julius Klinkhardt. https://doi.org/10.25656/01:26200

Humboldt-Universität zu Berlin. (o. D.). 10-Millionen-Programm. https://www.hu-berlin.de/de/einrichtungen-organisation/leitung/lehre-studium/10-millionen-programm

Humboldt-Universität zu Berlin (2024). Studieren ohne Abitur. https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/merk/studieren-ohne-abitur/nc-2425-11.pdf

Husemann, B. & Müller, R. (2017). Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie: Implikationen für die Gestaltung von Studienstrukturen. In I. Buß, M. Erbsland, P. Rahn & P Pohlenz (Hrsg.), Öffnung von Hochschulen (S. 255–275). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20415-0_12

Kamm, C. (2022). “Mind the Gap” – Studienstrategien und Hochschulsozialisation von nicht-traditionellen Studierenden. In A. Kerst & A. Wolter (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung. Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg. (S. 167–200). Springer VS.

Karakaşoğlu, Y., Kovacheva, V. & Vogel, D. (2021). Studie zum Entwicklungsplan Migration und Bildung 2014–2018 (EMiBi) – Umsetzung und Optionen für Bildungspolitik und -verwaltung. AbIB-Arbeitspapier 1/2021, Fachbereich 12, Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung. https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb12/fb12/Interkulturelle_Bildung/Arbeitspapiere/Kovacheva_Karakasoglu_Vogel_2021_Entwicklung_Migration_und_Bildung_Abib-Arbeitspapier_fin.pdf

Keller-Schneider, M., Weiß, S. & Kiel, E. (2018). Warum Lehrer/in werden? Idealismus, Sicherheit oder „da wusste ich nichts Besseres“? Ein Vergleich von Berufswahlmotiven zwischen deutschen und schweizerischen Lehramtsstudierenden und die Bedeutung von länderspezifischen Bedingungen. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 40(1), 217–242.

Klinger, A. (2024). Lehrkräftebedarf für Berufsbildende Schulen bis 2035 – Quantitäten und Lösungsvorschläge. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 46, 1–18. https://www.bwpat.de/ausgabe46/klinger_bwpat46.pdf

Klomann, V., Ganß, P. & Zeien, A. (2023). FIGEST – (First Generation) Studierende begleiten: Teilhabe durch Kompetenzstärkung. In V. Klomann & A. Schmidt-Koddenberg (Hrsg.), Studienpionier:innen und Soziale Arbeit (S. 137–147). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40640-0_7

Koldehoff, J. S. (2022). Ursachen des Fachkräftemangels im beruflichen Lehramt. Die Attraktivität des Studiums aus der Sicht von Studierenden. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40354-6

Koerber, R., Matthes, N. & Wohlrabe, D. (2021). Begleitung beruflich Qualifizierter im Studium: Perspektive berufliches Lehramt. Journal of Technical Education 9 (1), 155–173.

Köstler, V., Kufner, S., Müller, C. & Mägdefrau, J. (2018). Studierendenbefragung im Lehramt. Arbeitsbericht 2018. https://www.skill.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/projekte/skill/Publikationen/DiLab_Arbeitsbericht_Studierendenbefragung.pdf

Kroher, M., Beuße, M., Isleib, S., Becker, K., Ehrhardt, M.-C., Gerdes, F., Koopmann, J., Schommer, T., Schwabe, U., Steinkühler, J., Völk, D., Peter, F., Buchholz, S., Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Deutsches Studierendenwerk, Stark-Watzinger, B., Schücking, B. A. & Jungbauer-Gans, M. (2023). Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021. https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/api/files/Soz22_Hauptbericht.pdf

Kultusministerkonferenz (KMK) (2009). Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.03.2009. https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Bewerber.pdf

KMK (2023). Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2023 – 2035 – Zusammengefasste Modellrechnungen der Länder. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok_238_Bericht_LEB_LEA_2023.pdf

KMK (o. D.). Anerkennung im Schulbereich. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/allgemeines-zur-anerkennung/anerkennung-im-schulbereich.html

KMK (o. D.). anabin: Infoportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen. https://anabin.kmk.org/cms/public/startseite

Kunter, M. & Pohlmann, B. (2015). Lehrer. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), Einführung in die Pädagogische Psychologie (S. 261–281). Springer.

Lange, S. & Frommberger, D. (2017). Zur Ausgestaltung schulischer Praxisphasen im beruflichen Lehramtsstudium – Ergebnisse einer ersten Analyse. In J. Seifried, S. Seeber & B. Ziegler (Eds.), Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung 2017 (pp. 113–128). Verlag Barbara Budrich. (Schriftenreihe der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, DGfE).

Lautenbach, C. (2018). Das Lehramt als Aufstiegsstudium? Die Wahl von Lehramtsstudiengängen aus werterwartungstheoretischer Sicht. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 22(6), 1461–1488. https://doi.org/10.1007/s11618-018-0846-7

Maleyka, K. (2023). Der Wunsch nach Praxis als problematische Figur lehramtsstudentischer Identifikation mit universitären Ausbildungsansprüchen: Abschließende Betrachtung und Ausblick. In Der Praxiswunsch Lehramtsstudierender revisited: Rekonstruktive Bildungsforschung (Bd. 45, S. 227–240). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43433-5_7

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS). (o. D.). Berufliche Bildung. https://mbjs.brandenburg.de/bildung/berufliche-bildung.html

Minks, K.-H., Netz, N. & Völk, D. (2011). Berufsbegleitende und duale Studienangebote in Deutschland: Status Quo und Perspektiven. HIS Hochschul-Informations-System GmbH. https://www.researchgate.net/publication/281094833_Berufsbegleitende_und_duale_Studienangebote_in_Deutschland_Status_quo_und_Perspektiven

Monitor Lehrkräftebildung. (o. D.). Monitor Lehrkräftebildung. https://www.monitor-lehrkraeftebildung.de/

Müncher, A., Pfafferott, M. & Zorn, D. (2023). Zugewanderte Lehrkräfte für eine chancenorientierte Schule: Potenzial in Perspektiven verwandeln! In Impulspapier. Bertelsmann Stiftung. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/FINAL_Impulspapier_Chancenorientierte_Schule-WEBversion.pdf#page=6

Otto, A. (2022). Vorakademische Werdegänge – die Bedeutsamkeit von Herkunftsfamilie, Schule und Beruf. In Kerst, A. & Wolter, A. (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung. Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg (S. 111–140). Springer VS

Petzold-Rudolph, K. (2018). Studienerfolg und Hochschulbindung. Die akademische und soziale Integration Lehramtsstudierender in die Universität. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22061-7

Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) gGmbH. (2024). Ungleiche Bildungschancen: Fakten zur Benachteiligung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. KURZ & BÜNDIG. https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2023/02/Kurz-und-buendig_Bildung_2024.pdf

Schmechtig, N., Puderbach, R., Schellhammer, S. & Gehrmann, A. (2020). Einsatz von und Umgang mit digitalen Medien und Inhalten in Unterricht und Schule – Befunde einer Lehrkräftebefragung zu beruflichen Erfahrungen und Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen 2019. https://tu-dresden.de/zlsb/ressourcen/dateien/tud-sylber/Lehrkraeftebefragung_Digitalisierung_Broschuere_2020.pdf

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. (o. D.). Oberstufenzentren in Berlin. Berlin.de. https://www.berlin.de/osz/

Statistisches Bundesamt. (2024). Studierende: Deutschland, Semester, Nationalität, Geschlecht, Studienfach. https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/21311/table/21311-0003

Stiftung Mercator. (2017). Ursachen des Studienabbruchs bei Studierenden mit Migrationshintergrund – zentrale Ergebnisse. Stiftung Mercator. https://www.stiftung-mercator.de/de/publikationen/ursachen-des-studienabbruchs-bei-studierenden-mit-migrationshintergrund-zentrale-ergebnisse/

Stellmacher, A. & Ohlemann, S. (2021). Erfassung von Berufswahlmotiven im beruflichen Lehramt durch FEMOLA: Passung und Adaptationspotenziale aus quantitativer und qualitativer Perspektive. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 117(2), 212–230.

Stellmacher, A. & Paetsch, J. (2023). Profile der Berufswahlmotivation von Studierenden des beruflichen Lehramts und deren Zusammenhänge mit berufsbezogenem Selbstkonzept und Berufswahlsicherheit. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 26, 847–873. https://doi.org/10.1007/s11618-023-01170-y

Syring, M., Merk, S., Cramer, C., Topalak, C. & Bohl, T. (2019). Der Migrationshintergrund Lehramtsstudierender als Prädiktor ihrer Einstellungen zu heterogenen Lerngruppen. Zeitschrift für Bildungsforschung, 9(2), 201–219. https://doi.org/10.1007/s35834-019-00236-4

Tafner, G. (2025, in Druck). Fachwissenschaftliche Ausbildung als Basis und Denkgebäude für den kaufmännischen Unterricht. In U. Hagedorn; R. Hedtke & G. Tafner (Hrsg.), Kann Schule gesellschaftlich bilden? Beiträge der sozioökonomischen Bildung in der Sekundarstufe II. Band 9.

Tafner, G. & Kohlfürst, D. (2025, in Druck). Mehr als Effizienz. Sozioökonomische Bildung und Vorstellungen von Studierenden für ein breiteres Wirtschaftsverständnis in Hochschule und Schule. In U. Hagedorn; R. Hedtke & G. Tafner (erscheint 2024) (Hrsg.), Kann Schule gesellschaftlich bilden? Beiträge der sozioökonomischen Bildung in der Sekundarstufe II. Springer VS.

Trampe, K. & Porcher, C. (2022). Zum Status Quo des beruflichen Lehramtsstudiums in Deutschland: Entwicklung und Potential einer Typologie von Studienmodellen. In K. Kögler, U. Weyland & H.-H. Kremer (Hrsg.), Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung 2022 (S. 75–88). Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.25656/01:26515

Universität Potsdam (2024). Übersicht der Standorte im bundesweiten Netzwerk QuiL – Qualifizierungsprogramme für internationale Lehrkräfte. https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zelb/Refugee_Teachers_Program/%C3%9Cbersicht_QuiL_2024_06_MS.pdf

Wagner-Herrbach, C. (2021). Schulqualität im Blick!? – Führungshandeln an beruflichen Schulen aus der Perspektive von Lehrkräften. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 41, 1–16. https://www.bwpat.de/ausgabe41/wagner-herrbach_bwpat41.pdf

Weeber, S., Hobler, D. & Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). (2015). Lehramtsstudent_innen nach Studiengängen und Fächern im Wintersemester 2013/14 in Deutschland. https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Hochschule_und_Forschung/Ausbildung_von_Lehrerinnen_und_Paedagogen/Zukunftsforum_Lehrer_innenbildung/Lehramtsstudierende_nach_Studiengaengen_WiSe_2013_14.pdf

Wimmer, C. & Tafner, G. (2025). Editorial: Stichworte zur Verhältnisbestimmung zwischen Grundbildung und Habitus. In C. Wimmer & G. Tafner (erscheint 2025) (Hrsg.), Grundbildung und Habitus. Schriftsprache zwischen sozialer Ungleichheit und Emanzipation. Springer VS.

Wolter, A. (2022). Hochschulzugang für nicht-traditionelle Studierende: Ursprünge, Wandel, aktuelle Dynamiken. In A. Kerst & A. Wolter (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung. Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg (S. 25–66). Springer VS.

Wrabetz, T. (2018). Ergebnisbericht Lehramtsbefragung. Universität Konstanz. Stabstelle Qualitätsmanagement. https://www.uni-konstanz.de/qualitaetsmanagement/aktuelles/aktuelles/Ergebnisbericht-zur-Lehramtsbefragung-2018-liegt-vor/

[1] Eigene Schätzung des Arbeitsbereichs auf Basis der Auswertung der Teilnehmendenlisten der im WiSe 2024/2025 angebotenen Module.

[3] https://mbjs.brandenburg.de/bildung/berufliche-bildung.html

[4] https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/wipaed/international/projekte/lena-lehrkraeftenachwuchs

[5] Der gewählte Befragungszeitpunkt entspricht dem Projektverlaufsplan und den Bedürfnissen der Projektarbeit, war jedoch für eine hohe Beteiligung nicht optimal gewählt. Grundsätzlich hätten ca. 200 Studierende in den Bachelor- und Masterstudiengängen Wirtschaftspädagogik erreicht werden können. Von diesen waren jedoch zum Befragungszeitpunkt rund 30 Masterstudierende durch das Praxissemester nicht an der Uni vor Ort. Weiterhin fanden parallel zum Erhebungszeitpunkt bereits schriftliche Prüfungen statt, was die Bereitschaft zur Teilnahme ebenfalls reduzierte. Zu beachten ist auch, dass gerade die Bachelorstudierenden in rund der Hälfte der Semester gar keine fachdidaktischen bzw. bildungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen habe und daher auch für Befragungen schlecht erreichbar sind. Die zentralen E-Mailadressen werden nicht von allen Studierenden regelmäßig eingesehen.

Zitieren des Beitrags

Hüttner, A., Wagner-Herrbach, C., Tafner, G., Burkhardt, A. & Wittenberg V. G.-A. (2025). Vielfalt und Diversität im Lehramtsstudium stärken – Eine kritische Diskussion zu Rekrutierungsstrategien von Studierenden für das berufliche Lehramt in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 47, 1–27. https://www.bwpat.de/ausgabe47/huettner_etal_bwpat47.pdf