Ausgabe 10

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Ausgabe 10 - Juli 2006

Lernfirmen

Hrsg.: &

Struktur- und prozessbetonte Lernfirmenkonzeptionen

(Dieser Beitrag ist erstmals 1988 publiziert worden im Sonderband 2 der „Wirtschafts-, Berufs- und Sozialpädagogischen Texte“, hrsg. von Martin TWARDY: Handlung und System. Beiträge zum 2. Symposion Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften vom 21. Mai bis 23. Mai 1986 der Universität zu Köln. Achtenhagen ... – Düsseldorf: Verlagsanstalt Handwerk, 1988. Wir bedanken uns beim Herausgeber für die freundliche Genehmigung der Wiederveröffentlichung!)

Der vorliegende Text entspricht einem Vortrag, der im Mai 1986 auf dem Symposion Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften der Universität zu Köln gehalten wurde. Es geht dabei um die lern- und modelltheoretische Begründung einer Theorie der Lernfirma. Im Mittelpunkt der Ausführungen steht die Ermittlung struktur- und prozessbetonter Merkmale von Lernfirmen und ihre Verdichtung zu struktur- bzw. prozessbetonten Lernfirmenkonzeptionen. Die dabei gewonnenen Hypothesen werden ansatzweise mit Hilfe einiger empirischer Befunde überprüft.

Darüber hinaus werden durch die Gegenüberstellung von Struktur und Prozess bestimmte Defizite von struktur- und arbeitsplatzbetonten Lernfirmen deutlich. Mit der Strukturbetonung wird die Ermöglichung prozessorientierten betriebswirtschaftlichen und sozialen Handelns vernachlässigt. Die erkennbaren Defizite betreffen vor allem die Vernachlässigung gesamtbetrieblicher Abbildung höherer Ebenen der Handlungsregulation und die Erweiterung des Sachbearbeiterhandelns in Richtung des betriebswirtschaftlich-unternehmerischen Gesamthandelns.

Der Befund korrespondiert mit Göttinger wirtschaftpädagogischen Untersuchungen und signalisiert das Erfordernis eines berufs- und wirtschaftsdidaktischen Paradigmenwechsels in Richtung Arbeits- und Prozessorientierung, der sich dann ein bis zwei Jahrzehnte später vollzog.

1 Vorbemerkung/Problemstellung

Die vorliegende kleine Untersuchung steht im Zusammenhang mit meinen Bemühungen um eine Theorie der Lernfirma.

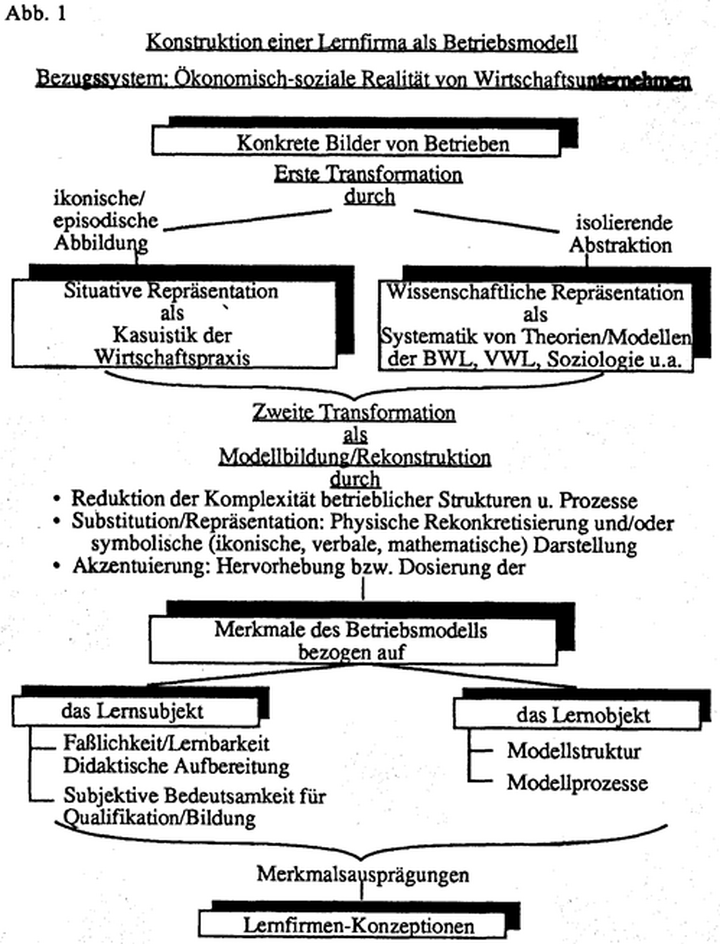

Der Begriff der Lernfirma, über dessen Akzeptanz erste positive Recherchen vorliegen (HERUD, J./LULL, A. U. a.), integriert u. a. die konzeptionellen Varianten der Übungsfirma und des Lernbüros. Lernfirma wird definiert als Organisationsform wirtschaftsberuflichen Lernens im Betriebsmodell. Die Konstruktion einer Lernfirma als Betriebsmodell ist dadurch gekennzeichnet, daß auf situative und wissenschaftliche Formen der Repräsentation von Betrieben zurückgegriffen wird. Die eigentliche Modellbildung und Rekonstruktion der Realität erfolgt durch die drei Maßnahmen der

- Reduktion der Komplexität betrieblicher Strukturen und Prozesse,

- der Substitution bzw. Repräsentation durch physische Rekonkretisierung und durch symbolische Darstellung und

- der Akzentuierung, d. h. der Hervorhebung und Dosierung der Merkmale des Betriebsmodells.

In meiner Theorie der Lernfirma werden zwei Merkmalsgruppen herausgestellt. Eine bezieht sich auf das Lernsubjekt und enthält die Merkmale der Faßlichkeit/ Lernbarkeit und der subjektiven Bedeutsamkeit für Qualifikation und Bildung. Die andere bezieht sich auf das Lernobjekt und enthält die Merkmale der Modellstruktur und der Modellprozesse. Je nach Ausprägung der 4 Merkmale ergeben sich unterschiedliche Konzeptionen bzw. Typen von Lernfirmen (den Zusammenhang der Konstruktion einer Lernfirma beschreibt Abb. 1).

Die Grundhypothese der Lernfirmentheorie besteht in der Annahme, daß je nach Vorherrschen eines der vier Merkmalsgruppen eine Lernfirmenkonzeption entsteht, der sich wiederum bestimmte in der Realität vorfindbare Lernfirmen zuordnen lassen. Dabei gilt jedoch, daß die in der Ausbildungspraxis vorfindbaren Lernfirmen vernünftige, d. h. funktionsgerechte Merkmalsmischungen aufweisen. Diese Mischungen sind abhängig von den übergeordneten, institutionellen Aufgabenstellungen, in die die Lernfirmen jeweils eingebunden sind. So ist es plausibel, anzunehmen, daß die institutionelle Aufgabenstellung der Lernfirma in einem Wirtschaftsunternehmen sich von der Aufgabenstellung anderer Institutionen, wie z. B. der Schule, unterscheidet.

In meinem Vortrag befasse ich mich schwerpunktmäßig mit den beiden Arten von Lernfirmenkonzeptionen, die ihre konzeptionsbildenden Merkmale vom Lernobjekt - also dem Modellbetrieb - her beziehen.

Lernobjekt ist das Modell eines Betriebes, der als ein soziotechnisches System aufgefaßt werden kann. Charakteristisches Merkmal von Betrieben, interpretiert als soziotechnische Systeme (vgl. z. B. W. KIRSCH 1972; N. LUHMANN 1981, G. ROPOHL 1979, S. 179 ff.; W. H. STAEHLE 1973), ist zum einen, daß sie je über eine Binnenstruktur (Organisation) verfügen, die sich - gemäß dem dialektischen Zusammenhang von Struktur und Funktion - in ihrer Ausprägung nach dem Betriebsziel richtet Zum anderen sind Betriebe zugleich auch dynamische Systeme mit der Möglichkeit der Veränderung gegebener Zustände im Ablauf der Zeit. Diese Prozesse der Veränderung werden inganggesetzt durch menschliches Handeln und Entscheiden.

Prozeßbetonte Lernfirmenkonzeptionen sind also solche, in denen dem betriebswirtschaftlichen Handeln auf den verschiedensten Ebenen einer Handlungshierarchie in besonderer Weise Raum gegeben wird. Unter strukturbetonten Lernfirmenkonzeptionen sind hingegen solche zu verstehen, die ihre strukturelle Differenzierung in Subsysteme (Abteilungen und Stellen) und deren Beziehungen untereinander besonders weit vorangetrieben haben. In dem vorliegenden Beitrag konzentriere ich mich also auf die struktur- und prozeßbezogenen Merkmale von Lernfirmen und charakterisiere diese in ihrer konzeptionsbildenden Wirkung. Die so ermittelten beiden Arten struktur- und prozeßbetonter Lernfirmenkonzeptionen sollen dann in einigen ihrer Hypothesen ansatzweise mit Hilfe einiger empirischer Befunde überprüft werden.

2 Merkmale der Lernfirma

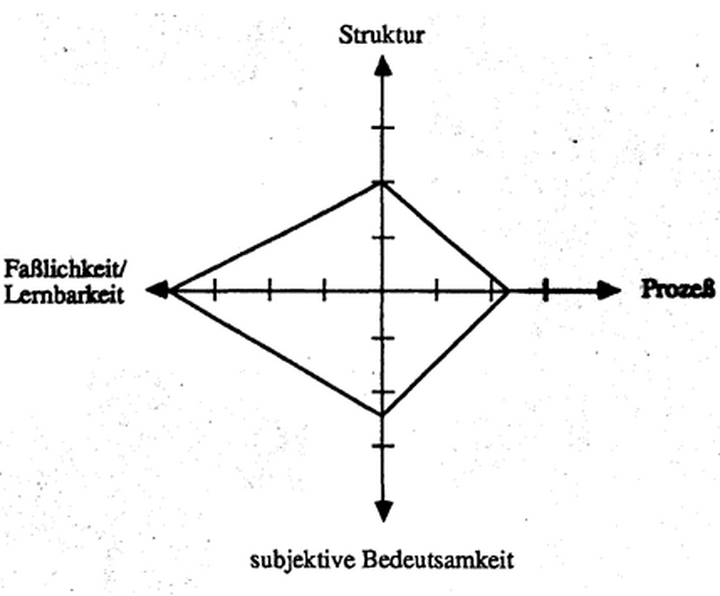

Zunächst sollen vorab die subjektbezogenen Merkmale der Lernfirma - gewissermaßen zum Zwecke der Kontrasierung - skizziert werden (vgl. dazu Abb. 2).

2.1 Lernsubjektbezogene Merkmale

Zu den lernsubjektbezogenen Merkmalen gehören die beiden Merkmalsgruppen der didaktischen Aufbereitung im Interesse von Faßlichkeit und Lernbarkeit und die der subjektiven Bedeutsamkeit für Qualifikation und Bildung. Die Merkmalsgruppe der Faßlichkeit. Lernbarkeit betrifft die Merkmale der didaktischen Transparenz, der transferfördernden Arrangements und der unterrichtlichen Integration.

Das Merkmal der didaktischen Transparenz bezeichnet den Grad der Durchsichtigkeit und Übersichtlichkeit, den das Betriebsmodell im Interesse von Lernbarkeit und Faßlichkeit aufweist. Das Merkmal der didaktischen Transparenz bildet gewissermaßen das Pendant zu den lernobjektbezogenen Merkmalen und läßt sich als Grad schülergerechter Reduktion von betrieblichen Strukturen und Prozessen auffassen. Das Merkmal der didaktischen Transparenz unterscheidet sich von den anderen beiden Lernbarkeitsmerkmalen dadurch, daß durch seine Berücksichtigung bei der Modellkonstruktion die strukturelle und prozessuale Analogie zur Wirklichkeit nicht verlassen wird. Diese zur Isomorphie neigende Analogie wird teilweise aufgegeben beim Merkmal der transferfördernden Arrangements. Hier handelt es sich um strukturelle und prozessuale Veränderungen des Betriebsmodells im Interesse der Lernbarkeit und der Transferförderung. Diesem Merkmal zuzurechnen sind z. B. Mehrkreissysteme der Buchhaltung, schülerbezogene Software und die Bildung von Lernsequenzen beim Durchlaufen des Modellbetriebes, also die Veränderung des Arbeitsablaufes nach didaktischen Gesichtspunkten.

Ein weiteres in diese Richtung zielendes Merkmal soll hier als Unterweisungsintensität bezeichnet werden. Das Funktionieren der Lernfirma ist - hier vergleichbar mit der gewerblichen Lehrwerkstatt - weitgehend abhängig davon, daß die Lernenden in den Arbeitshandlungen unterwiesen werden. Die Intensität, mit der diese Unterweisungen durch die Ausbilder oder Lehrer in den Lernfirmen wirksam werden, richtet sich einmal nach dem Vorwissen der Lernenden und zum anderen nach der Komplexität der Arbeitshandlungen bzw. der darüber hinausgehenden Lernprozesse (vgl. dazu R. SELKA/C. HANISCH 1982, S. 28 ff.; J. TÜMMERS/B. KRAMER 1980; B. SCHURER/J. TÜMMERS 1980).

Diese Tendenzen, in denen die Identität von Lernhandeln und Arbeitshandeln im Modellbetrieb aufgegeben wird zugunsten didaktischer Arrangements kommt verstärkt zum Ausdruck im Merkmal der unterrichtlichen Integration und curricularen Verzahnung. Als extremes Beispiel kann hier die Simulation von Betriebsgründungen im Unterricht angeführt werden.

Schließlich ist von einer zweiten Gruppe lernsubjektbezogener Merkmale zu sprechen. Es handelt sich um Merkmale, die die Funktion des Betriebsmodells betreffen, nämlich die subjektive Bedeutsamkeit der Lernfirma für Qualifikation und Bildung des Lernenden. Entsprechend einem erweiterten Qualifikationsbegriff kann hier jeweils die Erreichbarkeit fachlich funktionaler Qualifikationen, allgemein/prozeßunabhängiger Qualifikationen sowie die Erreichung humaner und sozialer Qualifikationen als Kriterium gelten. Neben dieser Qualifikatjonsbreite ist die Qualifikationsstufung als Merkmal zu betrachten, ausgedrückt in Erreichbarkeitsgraden von beruflicher Grundbildung, Berufsbildung oder beruflicher Weiterbildung.

Im Kriterium der subjektiven Bedeutsamkeit für Qualifikation und Bildung soll insbesondere zum Ausdruck kommen, ob und inwieweit Lernprozesse in der Lernfirma lediglich zur funktionalen Anpassung an Arbeitsplätze führen oder ob sie Lernchancen für berufliche Flexibilität und soziale Mündigkeit enthalten. Das Kriterium der "didaktischen Aufbereitung" (Faßlichkeit/Lernbarkeit) ist konzeptionsbildendes Hauptmerkmal in solchen Lernfirmen-Konzeptionen, die - unter der Bezeichnung "Lernbüro" - vor allem an kaufmännischen Schulen realisiert worden sind. Hier wird die didaktische Aufbereitung durch strukturelle Reduzierung, Sequenzierung und unterrichtliche und curriculare Integration teilweise so weit vorangetrieben, daß die Lernfirma durch Unterricht vereinnahmt wird.

Bereits diese kurze verbale Charakteristik der Lernfirmenkonzeption mit didaktischer Aufbereitung enthält einige interdependente Hypothesen, die sich auch geometrisch auf einem Koordinatensystem mit den vier Kriterien darstellen lassen. Da das Problem der Quantifizierung dabei noch nicht gelöst ist, hat die Zeichnung nur eine veranschaulichende Funktion als graphische Formalisierung.

Auch das Kriterium der "Bedeutsamkeit für Qualifikation und Bildung" kann zu einer Lernfirmenkonzeption führen.

Bei der Skizzierung dieser Konzeptionsart kann ich mich kurzfassen; und zwar deshalb, weil die subjektive Bedeutsamkeit einer Lernfirma für Qualifikationen und Bildung abhängig ist von den übergeordneten institutionellen Bedingungen und der gesellschaftlichen Aufgabenstellung in Ausbildungsgang und Ziel, denen die Lernfirma dient.

Diese übergeordneten institutionellen Bedingungen und gesellschaftlichen Zielsetzungen schlagen sich aber in der Regel in Merkmalsausprägungen nieder, die zur Bildung der anderen drei Konzeptionsarten führen. Ein möglichst hoher Grad von subjektiver Bedeutsamkeit für Qualifikation und Bildung ist für jede Lernfirma von besonderer Wichtigkeit. Sie findet in allen Lernfirmenkonzepten in unterschiedlicher Ausprägung Berücksichtigung, ohne jedoch in der Regel selbst konzeptionsbildend zu wirken. Zu den wenigen Ausnahmen, in denen tatsächlich von konzeptionsbildender Wirkung dieses Kriteriums gesprochen werden kann, gehören meines Erachtens Lernfirmen in der Funktion der Anpassungsfortbildung von meist längerfristig Erwerbslosen. Derartige Maßnahmen werden z. B. mit Hilfe von Lernfirmen der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft durchgeführt (J. LOEWE et. al. 1981, S. 50 ff.).

Ergebnisse empirischer Untersuchungen sprechen dafür, daß die subjektive Bedeutsamkeit der Lernfirma für Qualifikation und Bildung dieser längerfristigen Arbeitslosen recht hoch zu veranschlagen ist. Dafür spricht zum Beispiel die hohe Präferenz arbeitsplatzbezogenen Lernens (R. SELKA/C. HANISCH 1982, S. 48 ff.). Des weiteren läßt sich empirischen Untersuchungen entnehmen, daß die Lernfirma in diesen Maßnahmen nicht nur für die Wiedererlangung von Berufstüchtigkeit, sondern auch für die Stabilisierung der Persönlichkeit, Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung beruflicher und persönlicher Identität bedeutsam ist (G. FEUERSTEIN/W. RUDOLPH 1982).

Das bedeutet, daß der Lernfirma in dieser Konzeption und den in ihr tätigen Ausbildern und Lehrern neben der didaktischen Aufgabe eine sozial-pädagogische Funktion zuzuschreiben ist.

Die hier in aller Kürze vorgenommene Skizze dieser Art von Lernfirmenkonzeption ergäbe in der graphischen Darstellung in etwa das folgende Bild:

2.2 Lernobjektbezogene Merkmale

Strukturbetonte Merkmale betreffen sowohl die Organisation des Gesamtbetriebes wie die seiner einzelnen Teile und deren Beziehungen (Stellen, Abteilungen) wie auch die Beziehungen des Betriebes zu seiner Umwelt (Marktbeziehungen usw.).

Das Merkmal der gesamtbetrieblichen Abbildung in Aufbau- und Ablauforganisation kann in recht unterschiedlicher Weise erfüllt sein. Die relative Vollständigkeit und Komplexität der Menge der Abteilungen und ihrer Beziehungen untereinander wird in der Regel in Organigrammen und Stellenbeschreibungen dokumentiert. Hieran ist dann der Grad der exemplarischen Repräsentation ablesbar.

Gewissermaßen als Subsysteme des Gesamtsystems "Betrieb" bilden die Abteilungen und Arbeitsplätze und die Gestaltung ihrer Beziehungen ein weiteres Hauptmerkmal des Betriebsmodells. Die in der Arbeitsplatzgestaltung einer Lernfirma realisierte Aufgabenkomplexität kann recht unterschiedlich sein. In der Arbeitsplatzgestaltung ist strukturell vorgeprägt, welche Datenkomplexität zu bewältigen ist, wie die Dimension der menschlichen Kommunikation dabei zum Zuge kommt und in welcher Weise Spielraum für Selbständigkeit des Arbeitens und für Entscheidungen besteht. Den Zusammenhang dieser Merkmalskomponenten verdeutlicht eine Matrix, die im Rahmen einer Hamburger Dipl.-Arbeit entwickelt und empirisch erprobt wurde (S. SCHULZ, 1984).

Schließlich gehören relative Vollständigkeit und Komplexität der Außenbeziehungen des Betriebes zu den strukturbetonten Merkmalen. Es geht dabei insbesondere um den Grad der Vollständigkeit, mit dem die betriebsrelevante Umwelt, also insbesondere die Marktbeziehungen, repräsentiert sind. Auch hier gibt es bei den jeweiligen Lernfirmen erhebliche Unterschiede in der Reduktion, bzw. Repräsentation von Wirklichkeit.

Die prozeßbetonten Merkmale betreffen das betriebswirtschaftliche und soziale Handeln, das sich auf der Grundlage der strukturellen Gegebenheiten im Betrieb vollzieht. Die prozeßbetonten Merkmale sind bezogen auf die gesamtbetriebliche Abbildung von Ebenen der Handlungsregulation, die Ausprägung des Sachbearbeiter-Handelns und die des betriebswirtschaftlich-unternehmerischen Gesamthandelns.

Zunächst kann eine Lernfirma daraufhin betrachtet werden, ob in ihr alle Ebenen der Handlungsregulation repräsentiert sind und in welcher Weise diese Ebenen aktiv zum Zuge kommen. Das von H.-P. SIEVERS 1984 in Anlehnung an VOLPERT entwickelte Konzept einer hierarchischen Handlungsstruktur des Betriebes zeigt die Spannweite der Handlungsebenen, die in einer Lernfirma repräsentiert sein können. Empirische Untersuchungen von ACHTENHAGEN und TRAMM haben ergeben, daß die handlungshierarchisch unten angesiedelten Handlungsbereiche der Lernfirma über- und die höher angesiedelten unterrepräsentiert sind (F. ACHTENHAGEN, 1984; T. TRAMM 1984). Um so mehr Aufmerksamkeit ist dem Kriterium der relativen Vollständigkeit und Komplexität der vom Sachbearbeiter zu behandelnden Geschäftsvorfälle zu widmen. Die quantitativ hinreichende und qualitativ angemessene Versorgung der Lernfirma mit problemhaltigen Geschäftsvorfällen verweist auf die logistischen Probleme, die mit der Erfüllung dieses Merkmals bei der Steuerung von Lernfirmen verbunden sind. Schließlich bleibt sicherzustellen, daß das unternehmerische Gesamthandeln, z. B. als Entwickeln und Realisieren bestimmter Marktstrategien, in der Lernfirma repräsentiert wird (Abb. 3).

Die hier von TRAMM festgestellten Defizite dürften einen neuralgischen Punkt der Lernfirmenarbeit überhaupt signalisieren: Die Simulation des Marktes und einer realitätsgerechten Kosten-Preisgestaltung.

3 Strukturbetonte Lernfirmenkonzeptionen

Strukturbetonte Konzeptionen scheinen mir in solchen Lernfirmen realisiert zu sein, die besonderen Wert legen auf die physische Repräsentation der Betriebsorganisation im Ganzen wie auch in ihren Teilen den Abteilungen und den Arbeitsplätzen und der Gestaltung ihrer Beziehungen untereinander. Des weiteren wird hierbei auf relative Vollständigkeit und Komplexität der Außenbeziehung des Betriebes Wert gelegt. Beispiele für strukturbetonte, insbesondere arbeitsplatz- und außenbeziehungsbetonte Lernfirmenkonzeptionen sind vor allem bei solchen Lernfirmen zu finden, die in besondere gesellschaftliche Aufgaben beruflicher Qualifizierung und Requalifizierung eingebunden sind. Aufgrund ihres besonderen gesellschaftlichen Auftrages der beruflichen Wiedereingliederung erwerbsunfähig gewordener Erwachsener, also der beruflichen Requalifizierung und Qualifizierung, tendieren z. B. Lernfirmen in Berufsförderungswerken zu strukturbetonten Konzeptionen in der Arbeitsplatzvariante. In dieser Form der nichtdualen Qualifizierung kaufmännischer Sachbearbeiter gewinnt die praxisgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes besondere Bedeutung. Voraussetzung für die erfolgreiche Wiedereingliederung Erwachsener in den Arbeitsprozeß ist eine Qualifizierung auf Arbeitsplätzen mit mittlerer Komplexität und der Fähigkeit im Umgang mit Geräten der EDV und der elektronischen Textverarbeitung. Während die Strukturen und Aktivitäten der Chefetage des Unternehmens verhältnismäßig schwach repräsentiert sind, kommt der Betrieb in seinen Außenbeziehungen allein schon durch die Zugehörigkeit zum sogenannten Übungsfirmenring in erheblich elaborierterer Form zum Zuge. In einer Pilotstudie zur Arbeitsplatzstruktur der Übungsfirma des BFW Hamburg wird deutlich, daß die Arbeitplätze in dieser Konzeption stark elaboriert sind und ein mittleres Komplexitätsniveau aufweisen.

Diese strukturellen Bedingungen sind nun wiederum Grundlage der prozessualen Abläufe in dieser Lernfirma. Entsprechend der strukturellen Sachbearbeiter-Arbeitsplatzorientierung sind die höheren Ebenen der Handlungshierarchie nur symbolisch vertreten. Doch sorgt z. B. die Einrichtung der wöchentlichen Statusbesprechungen dafür, daß die Teilnehmer auch am unternehmerischen Gesamthandeln zumindest ansatzweise partizipieren. Zu den weiteren Einrichtungen, die in diese Richtung wirken, gehört auch die jährlich stattfindende Übungsfirmenmesse. Insgesamt gesehen jedoch verbleibt die Ausprägung der prozessualen Merkmale im Rahmen der arbeitsplatzdominanten, strukturellen Vorgaben. Die Untersuchungen von S. SCHULZ zeigen, daß hier die Komplexität des Arbeitshandelns ein mittleres Niveau aufweist (vgl. dazu Abb. 4).

Die ermittelten Werte ergaben sich aus Arbeitsplatz- und Aufgabenanalysen in den beiden Doppeldimensionen "Komplexität der Daten und der Kommunikation" sowie "Grad der Selbständigkeit und der Entscheidungsfreiheit". Die Untersuchungen betrafen die strukturell vorgegebenen Handlungsmöglichkeiten des Sachbearbeiters in den Abteilungen Einkauf und Personalabteilung im Rahmen der Ausbildung zum Bürokaufmann. Zur Komplexität der Arbeitshandlungen in der Personalabteilung ist zum Beispiel folgendes gesagt:

Aus der Betrachtung der konkreten Arbeitshandlungen im Bereich des Personalwesens wird deutlich, daß die Handlungen vorwiegend den abrechnungstechnischen Bereich innerhalb der Personalwirtschaft abdecken. Planerische Aufgaben auf der strategischen Ebene der Handlungen wie z. B. die Ermittlung des Personalbedarfs und die Durchführung der Personalbeschaffung verbleiben im Bereich der symbolischen Repräsentation.

Das Vorhandensein einer sogenannten Eingabestelle, die als Ergänzung des Übungsfirmenrings fungiert, bietet die Möglichkeit der Problemanreicherung der Geschäftsvorfälle, z. B. in Form von Personalkonflikten.

Wenn somit in dieser Lernfirmenkonzeption die Prozeßmerkmale der höheren strategischen Handlungsregulation und des unternehmerischen Gesamthandelns relativ gering ausgeprägt sind, so bietet die elaborierte Arbeitsplatzgestaltung doch eine gute Grundlage für die Erreichung der beruflichen Tüchtigkeit. Dies wird gerade auch am Beispiel des Personalbereichs deutlich, zumal hier in der Lernfirma die grundlegenden Begriffe und Methoden aus der Personalverwaltungstätigkeit praktisch erfahren werden können. Dies ist beispielsweise in der normalen dualen kaufmännischen Berufsausbildung nicht selbstverständlich. Am realen betrieblichen Arbeitsplatz wirken die Auszubildenden "kaum bei der Errechnung des Brutto- oder Nettogehaltes und bei der Führung von Personalakten mit" (BUNK 1981, S. 6), allein schon weil Datenschutzgesichtspunkte dies verbieten.

Die Vermittlung von Berufstüchtigkeit hat in dieser Lernfirmenkonzeption einen hohen Stellenwert, Da die Lernfirma in dieser nicht-dualen Ausbildung der entscheidende Lernort zur Vermittlung von Praxiserfahrungen ist, gewinnt sie in hohem Maße subjektive Bedeutsamkeit für Qualifikation und Bildung der Lernenden. Untersuchungsergebnisse zu den Lernpräferenzen von arbeitslosen Erwachsenen lassen den Schluß zu, daß struktur- und speziell arbeitsplatzorientierte Lernfirmenkonzeptionen in besonderem Maße zur beruflichen und persönlichen Identität der Lernenden beitragen können (R. SELKA/C. HANISCH 1982, S. 47 ff,).

Schließlich ist zur Kennzeichnung dieser strukturbetonten Lernfirmenkonzeption auf das Kriterium der didaktischen Aufbereitung einzugehen. Die Tatsache, daß die Lernenden in Schulklassenstärke in die laufende, fertigfunktionierende Lernfirma eintreten und dort arbeitsteilig die vorhandenen Arbeitsplätze besetzen, spricht zunächst für einen geringen Grad didaktischer Aufbereitung im Interesse von Faßlichkeit und Lernbarkeit. Dieser Eindruck ändert sich jedoch bei näherer Betrachtung der drei Merkmale Unterweisungsintensität, transferfördernde Arrangements und unterrichtliche Integration. Hervorzuheben ist die relativ hohe Unterweisungsintensität: In der Regel werden 6-10 Lernende von einem Ausbilder betreut. Desgleichen sind transferfördernde Arrangements besonders bei der Bewältigung der Abstraktionstendenzen durch die elektronische Datenverarbeitung gegeben. Allerdings findet keine Integration der Lernsysteme "Unterricht" und "Lernfirma" statt. Die Lernfirma wird nach längerem Unterrichtsverlauf besucht. Insofern scheint hier eher nach einem dualistischen Lernkonzept von Wissen und Anwendung verfahren zu werden. Doch dieser Befund ist zu variieren durch die Tatsache, daß zwischen den beiden Lernsystemen "Unterricht" und "Lernfirma" in den sogenannten kaufmännischen Übungszentren Lernprozesse stattfinden, die den Absolventen an die Tätigkeiten in der Übungsfirma heranführen. Hier werden dann die im Unterricht erworbenen Begriffe über die Funktionen des Betriebes Einkauf, Verkauf, Lager usw. in konkrete Tätigkeiten operationalisiert und in arbeitsgleicher Gruppenarbeit geübt. Auch das Bedienungswissen für technische und elektronische Geräte wird hier vermittelt, Wenngleich diese sogenannten kaufmännischen Übungszentren eine Art Gelenkfunktion zwischen Unterricht und Lernfirma ausüben, so kann doch von einer didaktischen Aufbereitung im Sinne unterrichtlicher und curricularer Integration hierbei nicht gesprochen werden.

Zusammenfassend läßt sich also über die strukturbetonte Lernfirmenkonzeption sagen: Innerhalb der strukturellen Merkmale dominiert die Arbeitsplatzgestaltung vor der Gestaltung der Außenbeziehungen, Dem entspricht die Betonung der Funktion der Berufstüchtigkeit, so daß auch die subjektive Bedeutsamkeit dieser Art von Lernfirmen für den Erwerb von Qualifikationen und Bildung zu hoch zu veranschlagen ist. Weniger stark ausgeprägt sind die prozeßbetonten Merkmale, hier bildet die arbeitsplatzbezogene mittlere Komplexität der Arbeitshandlungen das Pendant zu den strukturellen Betonungen. Auch in bezug auf die Merkmalsgruppe der didaktischen Aufbereitung kann von einer mittleren Ausprägung gesprochen werden.

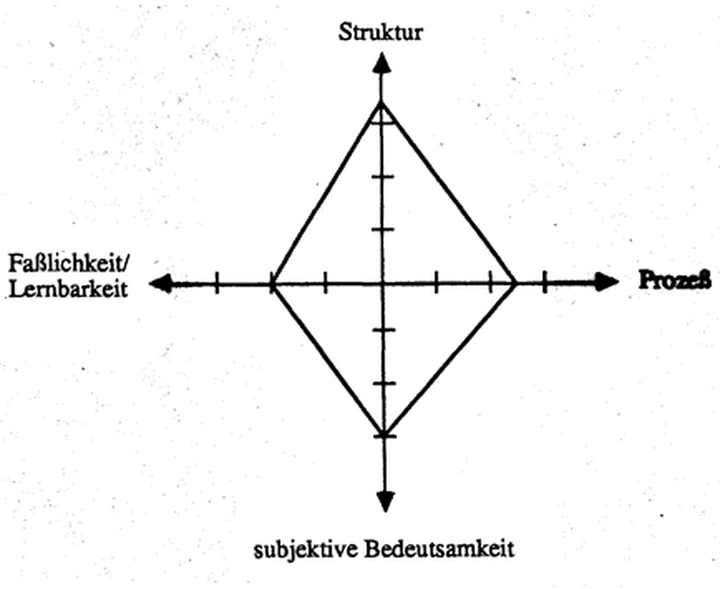

Die von mir hier vorgenommene Charakteristik dieser Lernfirmenkonzeption läßt sich wiederum optisch transparent machen und führt auf dem Koordinatensystem der vier Kriterien zu der folgenden Abbildung:

4. Lernfirmen in Wirtschaftsunternehmen als prozeßbetonte Konzeptionen

4.1 Hypothesen

Einer prozeßbetonten Lernfirmenkonzeption wären solche Lernfirmen zuzurechnen, in denen der Problemhaltigkeit des Arbeitshandelns beim Sachbearbeiter besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Daneben gehört aber insbesondere zu dieser Konzeption auch, daß der Lernende an den höheren Ebenen der Handlungsregulation beteiligt wird und mit den Strategien des unternehmerischen Handelns in den einzelnen Funktionsbereichen vertraut gemacht wird.

Gemeint sind Strategien der Beschaffung, des Marketing, der Finanzierung usw., die ja ein besonderes Forschungsfeld der wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre darstellen. Schließlich geht es in dieser Lernfirmenkonzeption auch um den Grad der Berücksichtigung von kommunikativem und sozialem Handeln in den verschiedenen Ebenen der betrieblichen Hierarchie. Aussagen über diese Art prozeßbetonter Lernfirmenkonzeption tragen in besonderer Weise hypothetischen Charakter, weil hierüber kaum wissenschaftlich verläßliche Informationen vorliegen. Eine der Haupthypothesen der vorliegenden Untersuchung betrifft den vermuteten Befund, daß die Beteiligung an strategischem unternehmerischen Handeln wie auch die Vermittlung von kommunikativer Handlungsfähigkeit - etwa aus der Erfahrung von sozialen Konflikten bei der Ausübung von Leitungsfunktionen - in großbetrieblichen Lernfirmen eine besondere Rolle spielen.

Im Unterschied zur strukturbetonten Lernfirmenkonzeption tritt hier in der prozeßbetonten Variante die Funktion der Vermittlung von Arbeitsplatztüchtigkeit in den Hintergrund. Großbetriebliche Lernfirmen bilden ja eine Ergänzung der Betriebsausbildung; das bedeutet z. B. hinsichtlich des Umgangs mit neuen Technologien, daß die direkte Heranführung und Einübung von Tätigkeiten am computergestützten Arbeitsplatz hier kaum eine Rolle spielt. Vielmehr geht es wesentlich eher um die Verschaffung von Transparenz und Wissen über die Zusammenhänge der Arbeitsvollzüge. Insofern besteht in dieser Konzeption eine Tendenz des Überwechselns vom Lernen im Modell zum Lernen am Modell (T. TRAMM 1984, S. 61).

In dieser Konzeption tritt also die subjektive Bedeutsamkeit der Lernfirma für Qualifikation und Bildung zurück hinter die Bedeutsamkeit des Ausbildungsbetriebes selbst.

Aus dieser Ergänzungsfunktion heraus wird man auch einen geringeren Grad der didaktischen Aufbereitung vermuten dürfen, zumal, wenn Auszubildende gleichzeitig oder vorhergehend an realen Ausbildungs- und Arbeitsplätzen ausgebildet werden. Vermutet werden kann aber, daß indirekt eine curriculare Integration dadurch angebahnt wird, daß Geschäftsvorfälle mit stärkerem Bezug zum unternehmerischen Gesamthandeln Beziehungen zum betriebswirtschaftlichen Unterrichtswissen herstellen können.

Diese kurze verbale Charakteristik der prozeßbetonten Konzeption enthält also einige interdependente Hypothesen, die sich auch geometrisch auf einem Koordinatensystem der vier Kriterien darstellen lassen. Da das Problem der Quantifizierung dabei noch nicht gelöst ist, hat die Zeichnung nur eine veranschaulichende Funktion:

4.2 Befunde zur Prozeßbetonung bei Lernfirmen in Wirtschaftsunternehmen

Die hier referierten Befunde sind meinem "Bericht über eine Befragung von Übungsfirmenleitern Frühjahr 1986" entnommen worden.

Zum Untersuchungsmodus ist folgendes zu sagen:

Da über Lernfirmen in Wirtschaftsunternehmen bisher nur wenige Informationen vorliegen, die verallgemeinerungsfähige Aussagen über diese Organisationsform beruflichen Lernens zulassen, hat die vorliegende Untersuchung eher die Funktion der Findung und Präzisierung von Hypothesen als die der Überprüfung von Hypothesen. Auch das Erhebungsinstrument, der Fragebogen, hat sich bei der Befragung in einigen Punkten als revisionsbedürftig erwiesen. Mithin kann insgesamt eher von einem Erkundungsverfahren (Pilotstudie) als von einem Hypothesen überprüfenden Verfahren gesprochen werden.

Zur Population gehören alle Leiter von Lernfirmen in Wirtschaftsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund der von diesen Leitern vertretenen Sachkompetenz ist also von einer Expertenbefragung zu sprechen. Da der weitaus größte Teil der Lernfirmen in Wirtschaftsunternehmen dem Übungsfirmenring angeschlossen ist und die Befragung sich an alle 61 Übungsfirmenleiter dieses Ringes richtete, kann der gewählten Stichprobe von n = 25 eine gewisse Repräsentativität zugesprochen werden.

Die Frage der Prozeßbetonung kann in zweierlei Weise ermittelt werden: Zum einen dadurch, daß direkt danach gefragt wird, inwieweit das betriebswirtschaftliche und soziale Handeln in der Lernfirma zum Zuge kommen. Zum anderen aber dadurch, daß - gemäß dem dialektischen Zusammenhang von Struktur und Prozeß - nach den strukturellen Voraussetzungen für das Handeln gefragt wird.

4.2.1 Strukturelle Voraussetzungen für betriebswirtschaftliches Handeln

(für Prozeßbetonung)

Die in der Untersuchung ermittelte strukturelle Differenzierung in Abteilungen und Funktionen ergibt das folgende Bild:

Die Standardabteilungen Einkauf, Verkauf, Personalwesen, Rechnungswesen/ Geschäftsbuchführung finden sich bei so gut wie allen Übungsfinnen. Gut 3/4 aller Übungsfirmen verfügen zusätzlich über die Funktionen Lager und Geschäftsführung/Sekretariat. Berücksichtigt man jedoch, daß 8 der 19 benannten Abteilungen für Geschäftsführung/Sekretariat zusätzlich als nur symbolisch repräsentiert deklariert werden, so sinkt der prozentuale Anteil dieser Funktion auf 44 %. Ohne Berücksichtigung dieser Einschränkung verfügen gut die Hälfte bis Zweidrittel aller Übungsfirmen zusätzlich zu den genannten Abteilungen über die Abteilung Versand und Rechnungswesen/Kostenrechnung.

In Bezug auf die 9 in der Stichprobe enthaltenen Industrie-Übungsfirmen ist von Interesse, daß 3 der 9 über eine Abteilung Arbeitsvorbereitung verfügen und 2 das Vorhandensein der Produktionsfunktion angegeben haben.

Einen Überblick über diese Befragungsergebnisse zur strukturellen Differenzierung der Übungsfirmen ergibt die nachfolgende Übersicht:

Unter den befragten 25 Übungsfirmen sind die folgenden Abteilungen/ Funktionen mit folgender Häufigkeit und entsprechendem prozentualem Anteil an der Ufa-Gesamtzahl vertreten:

Zusammenfassend kann zur strukturellen Differenzierung folgendes festgestellt werden:

- Gemessen an den bisher nur in einzelnen Dokumenten (S. SCHULZ, 1984) vorliegenden Organisationsdiagrammen strukturbetonter Lernfirmenkonzeptionen weisen die hier befragten Übungsfirmen eine normale mittlere Funktionsdifferenzierung auf. Dem entspricht auch die Angabe zu Frage 8, derzufolge knapp die Hälfte der Übungsfirmen auch EDV-unterstützte Arbeitsplätze aufweisen.

- Die Vermutung, daß die Übungsfirmen in Wirtschaftsunternehmen besonders solchen strukturellen Bedingungen Raum geben, die unternehmerisches Gesamthandeln ermöglichen, hat sich nicht bestätigt, wurde aber auch nicht widerlegt

4.2.2 Prozeßbetonung bei Quantität und Qualität der normalen Geschäftsvorfälle

Hinsichtlich der quantitativen Versorgung mit Geschäftsvorfällen zeigen die Antworten, daß die Experten im großen und ganzen zufrieden sind. Allerdings signalisiert die Durchschnittszahl von 2,2 (auf einer Skale von 1 - 3), daß eine leichte Tendenz zur Unterversorgung besteht, zumal ein Viertel der Befragten die Meinung äußert, daß die quantitative Versorgung mit Geschäftsvorfällen eher zu niedrig sei. Einer der Experten kommentiert dieses Votum im Anschreiben mit dem Hinweis, "daß von uns die verhältnismäßig lange Laufzeit der Korrespondenz als starke Behinderung unseres Ziels einer möglichst wirklichkeits- und praxisbezogenen Übungsarbeit bewertet wird". Nur ein Drittel der Experten nennen Maßnahmen zur quantitativen Ergänzung der Geschäftsvorfälle, die nun ihrerseits jedoch recht heterogen und von recht unterschiedlicher Relevanz sind (z. B. Übungsfirmenmesse, Spezialfälle, Fallstudien, interne Vorgaben u. a.).

Die qualitative Beurteilung der Geschäftsvorfälle sieht ähnlich aus. Auch hier signalisiert die Durchschnittszahl von 2,2 zwar, daß man tendenziell bisheriger Praxis zustimmt, daß jedoch immerhin wiederum ein Viertel der Experten der Auffassung ist, die Qualität der Geschäftsvorfälle sei zu niedrig. Dieser Tendenz entsprechen 10 Nennungen von Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität, d. h. der Komplexität und Problemhaltigkeit der Geschäftsvorfälle.

4.2.3 Prozeßbetonung durch Beteiligung an höheren Ebenen der Handlungsregulation

Bei der Beantwortung der Frage, ob es in Lernfirmen von Wirtschaftsunternehmen Maßnahmen und Funktionen zur Sicherung der Prozeßbetonung in Form unternehmerischer Aktivitäten der Geschäftsleitung gibt, wurde das Vorhandensein solcher Aktivitäten immerhin für 18 der 25 Lernfirmen bejaht. Die Beantwortung der Frage, ob denn alle Mitarbeiter an diesen Aktivitäten teilhaben, tendiert mit einer Durchschnittszahl von 1,9 ganz leicht in Richtung einer Selektion. Dafür spricht auch, daß 8 der 18 Voten angeben, daß nicht alle Auszubildenden an diesen Maßnahmen teilnehmen. An Tätigkeiten, die die Geschäftsleitung repräsentieren, werden u. a. genannt: Bilanzieren, Finanzierung, Beratung, Werbemaßnahmen, Sortiments- und Preisgestaltung, Geschäftsbericht, Investitionsentscheidungen, Verkaufsstrategie.

Im Kontext dieser Fragestellung steht auch die erkundete Funktion der Übungsfirmenmesse. Insgesamt gesehen wird die Übungsfirmenmesse für wichtig gehalten. Dies signalisiert die Durchschnittszahl von 2,1 auf dem Hintergrund einer Rangskala von 1 - 5. Unter den im Fragebogen angegebenen 7 Funktionen der Übungsfirmenmesse dominieren bei der Beantwortung die Funktionen

- c Ermöglichung von Verhandlungserfahrungen (1,3)

- f Kenntnisse und Erfahrung der Verkaufspräsentation von Produkten (1,5)

- b Erhöhung der Lernmotivation (1,9).

Die Übungsfirmenmesse ist im Zusammenhang von absatzpolitischen Maßnahmen des Übungsfirmenbetriebes zu sehen. Um die Mitarbeiter in den Übungsfirmen zu solchen Maßnahmen zu ermuntern, ist es wichtig, daß die mit dieser Maßnahme erhoffte Reaktion des Marktes auch eintritt. Die Antworten zeigen, daß bei den Experten hier eher gedämpfte Erwartungen vorliegen. Die Durchschnittszahl von 2,32 (auf einer Skala von 1 - 5) signalisiert eine eher ansatzweise bis vereinzelte Reaktion des Marktes.

4.2.4 Funktionsschwerpunkte mit Prozeßbetonung

In der Untersuchung sollte zunächst ganz allgemein festgestellt werden, welche Hauptfunktion der Lernfirma zugeschrieben wird. Dahinter stand die Vermutung, daß die arbeitsplatz-, insbesondere EDV-arbeitsplatz-orientierte Ausbildung als Funktion zurücktritt hinter den allgemein übergreifenden bzw. eher kompensatorischen Funktionen der

- Beschäftigung mit schwer erreichbaren bzw. "unsichtbaren" Geschäftsvorfallen

- der Verschaffung von Transparenz und Wissen über Zusammenhänge

- der Ermöglichung von sozialen Erfahrungen.

Die Beantwortung zeigt folgendes Bild: Auf einer Rangskala von 1-5 wurde die Funktion

f (= Verschaffung von Transparenz) mit Rangzahl 1,28 als am wichtigsten eingestuft. Es folgen gleichrangig mit der Zahl 1,56 die Funktionen b (= Beschäftigung mit unbekannten Geschäftsvorfällen) und d (= manuelle Durchführung von EDV-Geschäftsvorfällen des Mutterbetriebes).

Am schlechtesten bewertet wurde mit Rangzahl 3,5 die Funktion der

- direkten Heranführung und Einübung von Tätigkeiten am computergestützten Arbeitsplatz.

Damit zeigt sich, daß die allgemeinen, arbeitsplatzübergreifenden, bzw. die den Arbeitsplatz des Mutterbetriebes kompensierenden Tätigkeiten zu den Hauptfunktionen der Übungsfirma gerechnet werden. Von besonderer Bedeutung bei der Beantwortung dieser Frage ist der Befund, daß immerhin 6 Experten die Möglichkeit der Angabe eigener Vorschläge genutzt haben. Von diesen haben 5 dafür optiert, die Funktion der

- Entscheidung und Verantwortung sowie der gesamtunternehmensbezogenen Aktivitäten mit höchster Priorität zu versehen. Rechnerisch ist dieser Funktion also die Rangzahl 1 zuzumessen (möglicherweise hätte hier die Einbeziehung dieser Funktion in die Vorschlagsliste des Fragebogens zu weitergehenden Ergebnissen geführt).

Zumindest signalisiert dieser Befund noch einmal die Tendenz, die Hauptfunktion der Übungsfirma in Wirtschaftsunternehmen nicht allein in der arbeitsplatzbezogenen Qualifikation zu sehen, sondern die allgemein übergreifenden und auch die prozeßbezogenen Qualifikationen dabei zum Zuge kommen zu lassen.

5 Zusammenfassende Schlußbemerkung

Die Haupthypothese der Untersuchung, daß nämlich Übungsfirmen in Wirtschaftsunternehmen den Typus der prozeßbetonten Lernfirmenkonzeption zuzurechnen sind, konnte durch die Befunde nicht eindeutig bestätigt werden. Vorhandene Ansätze der Prozeßbetonung, wie z. B. höhere Komplexität der Geschäftsvorfälle, Repräsentation des unternehmerischen Gesamthandelns und Beteiligung der Mitarbeiter an höheren Ebenen der Handlungsregulation sind ansatzweise vorhanden. Diese Tendenzen würden vermutlich deutlicher hervortreten, wenn man die Stichprobe segmentierte:

Für gut 1/3 der befragten Übungsfirmen steht die Qualifizierung am Arbeitsplatz der Übungsfirma im Vordergrund.

Hier dominiert noch die Praxisersatz-Funktion gegenüber einer Funktion handlungsorientierter, prozeßbetonter Ergänzung, die das eigentliche Profil von Übungsfirmen in Wirtschaftsunternehmen ausmachen könnte.

Damit dürfte es sich weiterhin als zweckmäßig erweisen, zwischen prozeß- und strukturbetonten Lernfirmenkonzeptionen zu unterscheiden. Meines Erachtens ist zu erwarten, daß im Zuge der weiteren Ausdehnung der neuen Technologien (L. REETZ 1985) die Bedeutung der Lernfirma in der betrieblichen Ausbildung zunimmt. Das wird eine klarere Funktionsbestimmung als bisher erforderlich machen. Während strukturbetonte Lernfirmenkonzeptionen zur Funktion der Arbeitsplatztüchtigkeit in der Ausbildung wie in der Anpassungsfortbildung tendieren, sind prozeßbetonte Konzeptionen geeignet, sowohl eine breite kaufmännische Grundbildung wie eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung zu begünstigen. Bereits die wenigen vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß strukturbetonte Lernfirmen besonders bei der Arbeitsplatzgestaltung didaktischen und beruflichen Ansprüchen i. d. R. in zufriedenstellendem Maße gerecht werden. Eine ähnlich zufriedenstellende Realisierung bei der Prozeßbetonung hat m. E. zur Voraussetzung, daß betriebswirtschaftlich gehaltvolle Fallstudien in die Lernfirmenarbeit mit einbezogen werden.

Literatur

ACHTENHAGEN, F.: Übungsfirmenarbeit in Witzenhausen. In: WuE 36 (1984) 11,

S. 355-357

BUNK, G. P.: Analyse der betrieblichen Berufsbildung zum Zwecke einer sinnvollen Kooperation mit der Berufsschule. In: ZBW 77 (1981) 1, S. 1-14

FEUERSTEIN, G./RUDOLPH, H.: Zwischen Resignation und Hoffnung. Arbeitslose Angestellte mittleren Alters im beruflichen Reintegrationsprogramm einer Übungsfirma. In: Bibb, Materialien zur Sachverständigensitzung. Berlin 1982

HERUD, J./LULL, A. u. a.: Untersuchung der Bedeutung bzw. der positiven und negativen Ausprägung des Begriffes LERNFIRMA. Hamburg, Hekt. Mskr. 1986

KIRSCH, W.: Die entscheidungs- und systemorientierte Betriebswirtschaftslehre - Wissenschaftsprogramm - Grundkonzeption, Wertfreiheit und Parteilichkeit.

In: G. DLUGOS u. a.: Wissenschaftstheorie und Betriebswirtschaftslehre. Düsseldorf 1972, S. 153-184

LOEWE, J./v. HOLTEN, D./BREZINSKI, K.-H./WEINDORF, H.: Modellversuch zur Weiterbildung kaufmännischer Ausbilder. Zwischenbericht Deutsche Angestellten-Akademie e. V. (DAA). Hamburg 1981

LUHMANN, N: Soziologische Aufklärung 3. Opladen 1981

REETZ, L.: Einflüsse neuer Technologien auf Organisation und Lerninhalte kaufmännischen Unterrichts. Vortrag zum 9. Berufsbildungskongreß der Verbände der Lehrer an beruflichen Schulen in NW am 8. - 9.11.1985 in Lindlar ("Lerbacher Woche"). Mskr., Hamburg 1985 (Veröffentl. in Vorbereitung)

REETZ, L.: Lernfirmen/Übungsfirmen in Wirtschaftsunternehmen. Bericht über eine Befragung von Übungsfirmenleitern, Frühjahr 1986. Mskr., Hamburg 1986

ROPOHL, G.: Eine Systemtheorie der Technik. München-Wien 1979

SCHURER, B./TÜMMERS, J.: Problemorientiertes Denken und Handeln als Inhalt und Ziel der praktischen Unterweisung. In: TÜMMERS, J. (Hrsg.): Problemlösendes Denken in der Berufserziehung. Köln-Wien 1980, S. 111-136

SCHULZ, S.: Arbeitsplatzstruktur und Lernmöglichkeiten in der Übungsfirma. Diplomarbeit, Hamburg 1984

SELKA, R./HANISCH, C: Ausbilder und Teilnehmer in Übungsfinnen. Eine empirische Untersuchung. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Materialien und stat. Analysen, Bd. 33, Berlin 1982

SIEVERS, H.-P.: Unterricht im Lernbüro in Klassen der Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung (Handelsschule). Unveröffentl. Mskr., Hamburg 1985

SIEVERS, H.-P.: Lernen, Wissen und Handeln - Untersuchungen zum Problem der didaktischen Sequenzierung. Dargestellt am Wirtschaftslehre-Curriculum in der Sekundarstufe II. Frankfurt a. M. 1984

TRAMM, T.: Die Übungsfirma als Lernumwelt. Konzeption und erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes zur Analyse des Lernpotentials schulischer Übungsfirmen. In: ZBW (5. Beiheft) 1984, S. 60-74

TÜMMERS, J./KRAMER, B.: Organisationsmaßnahmen zur Förderung problemlösenden Denkens am betrieblichen Ausbildungsplatz. In: TÜMMERS, J. (Hrsg.): Problemlösendes Denken in der Berufserziehung. Köln-Wien 1980, S. 95-112

STAEHLE, W. H.: Organisation und Führung sozio-technischer Systeme. Stuttgart 1973