Ausgabe 33

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 33 - Dezember 2017

Entwicklungsbezogene (Praxis-)Forschung

Hrsg.: , &

Forschungs- und Entwicklungsprojekte als diskursive Arenen: Wissensformation im Interdiskurs von Praktikern und Forschern

Entwicklungsorientierte Berufsbildungsforschung vollzieht sich in Forschungs- und Entwicklungsarenen, in denen sich Wissenschaftler und Praktiker auf einen gemeinsamen Arbeitszusammenhang einlassen. Doppeltes Ziel dieser Arbeiten sind innovative Entwicklungsprodukte und theoretische Erkenntnisse. Beides entsteht im Diskurs der beteiligten Akteure. Was genau diesen Diskurs kennzeichnet, wie durch diskursive Praktiken neues Wissen entsteht, welcher Art dieses Wissen ist und welche Rolle dabei die Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen spielen, ist Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Basierend auf diskurstheoretischen Grundlegungen wird dazu anhand eines Fallbeispiels zu einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt die Wissensgenese diskursanalytisch untersucht.

Research and Development Projects in Discursive Arenas: Knowledge Formation in the Interdisciplinary Discussion of Practitioners and Researchers

Development-oriented design-based vocational research is conducted in research and development arenas in which academics and practitioners engage in a common working environment. The dual aim of this work is to create innovative development products and to gain theoretical insights. Both of these arise in the discourse of the actors involved. The subject of the paper is what exactly characterizes this discourse, how new knowledge arises through discursive practices, what kind of knowledge this is and what role the contributions of scientists and practitioners play. Based on discourse-theoretical foundations, the knowledge genesis is investigated discourse-analytically on the basis of a case study of a research and development project.

1 Einleitung

Entwicklungsorientierte Forschungsprojekte erfüllen eine zweifache Funktion: Es werden innovative Lösungen für Problemstellungen gestaltet (Designentwicklung) und es entsteht Wissen (Erkenntnisgewinnung). Das Besondere einer solchen Wissensgenerierung ist, dass sie auf der Kooperation zwischen Forschern und Praktikern[1] basiert, mit der Einlassung auf ein Praxisfeld zusammenhängt und von den Erfahrungen profitiert, die dadurch gewonnen werden. Durch Kooperation und Teilnahme in Forschungs- Entwicklungsprojekten entsteht also eine Art kreativer Gewinn, der über distanzierte Falsifikation oder Anwendung von Theorie hinausgeht. Wie solche kreativen Gewinne entstehen, welche Rolle die Beiträge der Forscher und Praktiker dabei spielen, welcher Art das so entstandene Wissen ist, ist bisher jedoch noch unklar. In diesem Beitrag soll das mögliche Potential von Diskurstheorie als ein neuer Ansatz zur Klärung dieser Zusammenhänge diskutiert werden.

1.1 Zum kreativen Gewinn entwicklungsorientierter Forschung

In der Berufs- und Wirtschaftspädagogik basiert die Entstehung von Wissen in entwicklungsorientierten Forschungsprojekten auf Kooperationsvereinbarungen zwischen Praktikern bzw. Organisationen aus der Berufsbildung und Wissenschaftlern. In einem gemeinsamen Arbeitszusammenhang entwickeln sie Prototypen, die exemplarische Lösungen für als relevant erachtete Probleme sein sollen (vgl. Sloane 2007, 21ff.). Die Entwicklung solcher Prototypen hat zwei Seiten: Sie entstehen durch innovative Anwendung vorhandener Theorie und gleichzeitig sind sie Ergebnis neu entstandenen bzw. präzisierten Wissens. Dieses durch Entwicklung entstandene Wissen kann z. B. in Form von Strukturmodellen, Konzepten oder Prinzipien vorliegen. Einem Vorschlag von Euler (2014) folgend kann dieses Wissen übergreifend als ‚design principles’, als Theorien mittlerer Reichweite generalisiert werden. Es ist somit nicht nur für die Entstehung eines einzelnen Prototypens relevant, sondern auch darüber hinaus anwendbar.

Ort der Wissensentstehung ist die Forschungs- und Entwicklungsarena. Mit dem Begriff Arena soll deutlich gemacht werden, dass es sich um alle Felder handelt, in denen die „Lebenswelt Forschung und eine Organisation des gesellschaftlichen Alltags“ (Sloane 2014, 118) kooperativ Projekte durchführt. Eine solche Kooperation bedeutet jedoch nicht, dass sich die unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten auflösen. Betrachtet man vielmehr solche Arenen auch als mikropolitische Systeme, dann wird deutlich, dass die Projektakteure, also Praktiker und Forscher, eigene Interessen, Interpretationsweisen und Normen einbringen (vgl. Ortmann/Becker 1995, 43ff.; Euler 2003, 211; Sloane 2005, 323). Angesichts der Unterschiede der beteiligten Akteure bezüglich eigener Fähigkeiten, Selbstverständnisse und Handlungsziele, mit Blick auf die verwendeten Sprachformen und die Einbindung in unterschiedliche Regelsysteme, drängt sich die Frage auf, ob diejenigen, die dort zusammenarbeiten, nicht gänzlich aneinander vorbei reden. In der Tat kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle mit den gleichen Zielen und Hoffnungen an das Ergebnis in die Kooperation gehen und doch zeigt sich, dass auf Grundlage einer geteilten Basissprache (s. auch Sloane/Gössling 2014, 140) eine kollektive Arbeitsfähigkeit auf Projektebene entstehen kann, die Voraussetzung für die Entstehung eines kreativen Gewinns im Kooperationsprozess darstellt (siehe Abschnitt 1.3). In ein gemeinsames Entwicklungsprodukt (den Prototyp) fließen so zum Beispiel Erfahrungen und Vorstellungen der Praktiker ein, die oft in Form von narrativen Fallbeispielen vorliegen. Es entstehen aber im Entwicklungsprojekt auch Nachfragen nach Inputs von den beteiligten Forschern, die ebenfalls die Entwicklung beeinflussen. Gerade, wenn am Ende einer solchen Co-Produktion ein Ergebnis steht, das am Anfang so nicht abzusehen war, spricht das dafür, dass ein interessanter kreativer Mehrwert entstanden ist. Beide Seiten können in diesem Prozess voneinander lernen. Für die Entstehung von Wissen bedeutet dies, dass nicht nur die Forscherinnen, sondern auch Praktikerinnen Beiträge zur Erkenntnisgewinnung leisten. Um dies aufzuklären ist es wichtig sich genauer mit der Wissensentstehung in Forschungs- und Entwicklungsarenen zu befassen.

1.2 Wissensentstehung in Forschungs- und Entwicklungsarenen

Grundlage für eine kollaborative Wissensproduktion durch Praktiker (bspw. Lehrer, Trainer, Personalentwickler) zusammen mit Wissenschaftlern (bspw. Begleitforschern) ist die Annahme, dass alle Akteure grundsätzlich die gleiche Fähigkeit zur Rationalität und Erkenntnis teilen. Diese Vorstellung entspricht einem epistemologischen Subjektmodell (vgl. u. a. Little 1972, 97; Oevermann et al. 1979, 391; Soeffner 1979, 329 f.). Das Vorliegen von Rationalität und Erkenntnisfähigkeit bedeutet jedoch nicht, dass von gleichen Wissensvoraussetzungen auszugehen ist. Vielmehr zeigen sich unterschiedliche Wissensquellen, die im Entwicklungsgeschehen genutzt werden. Zum einen wird domänenspezifisches Fachwissen für die Prototypenentwicklung aufbereitet. Zum anderen werden Evaluationen und andere Formen der Datenerhebung genutzt, um in der Arena neues Fachwissen zu generieren. Fachwissen dieser Art allein reicht jedoch nicht aus, um in einem Feld Handlungsfähigkeit herzustellen, die für die Implementation von Problemlösungen erforderlich ist. In die Entwicklung von konkreten Produkten geht deshalb auch Wissen aus nicht-wissenschaftlichen Quellen ein, beispielsweise aus früheren Erfahrungen, persönlichen Überzeugungen, normativen Standpunkten usw. Während der Teilnahme am alltäglichen Entwicklungsgeschehen, greifen auch Forscher auf ein solches subjektives Erfahrungswissen zurück. Als Teilnehmer agieren sie in einer Arena unter alltäglichem Handlungsdruck. Auch ihr (nur teilweise reflektiertes) Alltagswissen geht also in die Entwicklung von Prototypen und damit in den Prozess der Erkenntnisgewinnung ein. Wie genau sich diese Entstehung von Wissen vollzieht, ist jedoch noch weiter zu klären. Ausgangspunkt dafür sind in jedem Fall Sprachprodukte, die in einem gemeinsamen „Diskurs“ entstehen, mit dem Wissenschaftler und Praktiker sich im Kontext einer gemeinsamen Arena auf einer Gesprächsebene über „Ziele und gemeinsame Aktivitäten“ (Sloane 2014, 120) verständigen. Bevor das Potential von diskursanalytischen Betrachtungen solcher Prozesse der Wissensentstehung thematisiert wird, soll im folgenden Abschnitt die Relevanz dieser Fragen dadurch untermauert werden, dass Diskursivität – und allgemeiner sprachliche Verfasstheit – eine gemeinsame Vorbedingung sozialen Handelns und menschlicher Erkenntnis ist.

1.3 Sprachliche Verfasstheit von praktischen Felder und menschlicher Erkenntnis

Praktisches Handeln in sozialen Feldern und Erkenntnisgewinn geht von gleichen Grundvoraussetzungen aus: Menschen bedürfen der Sprache. So ist Sprache ein Werkzeug mit dem Menschen sich in der Welt orientieren. Erst mit Sprache können Einzelerfahrungen unter Begriffe subsumiert werden, werden aus dem vergänglichen Moment gelöst, dadurch intellektuell verfügbar und sozial verhandelbar (vgl. zur anthropologischen Grundlegung z. B. Gehlen 1997, 242).

Mit Hegel (1970, 68) lässt sich weiterhin sagen, dass ein solches Werkzeug die bearbeitete Sache nicht so belässt, wie sie ist. In einer Rezeption von Bodammer (1969, 20) heißt es dazu:

„das menschliche Bewusstsein [steht] in seiner ersten sprachlichen Organisiertheit noch gar nicht der Welt ausdrücklich ... ‚gegenüber’, sondern das Bewusstsein gestaltet sich in der Sprache allererst zur Welt. [...] Die Sprache ‚vermittelt’, wenn man so sagen will zunächst nur in dem Sinn zwischen dem Menschen und seiner Welt, dass sie diese seine Welt überhaupt erst als eine solche für ihn erstehen lässt. In diesem Sinne ist die ‚Welt’ immer schon sprachlich vermittelte Welt.“

Interessiert die Entstehung von Wissen in Forschungs- und Entwicklungsarenen, ist man darauf verwiesen, wie dort gesprochen wird. Also darauf, was zum Thema gemacht wird und was nicht. Wie die Dinge verhandelt werden, die den Wirklichkeitsausschnitt (die Arena) kennzeichnen und letztlich konstruieren. Wie noch zu zeigen sein wird, ist das Gegenstand der Diskurstheorie (s. Abschnitt 2).

Dass sich ein solcher Ansatz als fruchtbar erweisen könnte, wird auch deutlich, wenn man den Gebrauch von Sprache betrachtet. Die jeweilige Verwendungsweise von Sprache im Alltag besteht aus Kombinationen von Sprache und Tätigkeiten, die Wittgenstein (1984, 241) „Sprachspiele“ nennt. Wittgenstein geht außerdem von einem engen Zusammenhang zwischen der konkreten Sprachverwendung (den Sprachspielen) und der jeweiligen lebensweltlichen Situation aus, sodass er schlussfolgert: „eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen“ (ebd. 246). Um eine Lebensform zu verstehen ist es also wichtig das Sprachspiel zu erkennen, das gespielt wird, und auch hier ist wieder der Sprachgebrauch der entscheidende Ansatzpunkt. Denn für „eine große Klasse von Fällen [gilt:] die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ (ebd. 262).

Eine Besonderheit bei Forschungs- und Entwicklungsarenen ist, dass sie zum Ort der Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten (Alltag und Wissenschaft) werden und die jeweiligen Lebensformen mit eigenen Sprachformen verbunden sind (vgl. Kirsch 1997, 45ff, Habermas 1981, 180, Sloane 2005, 338, Sloane/Gössling 2014, 140). Da diese Lebenswelten inkommensurabel sind, liegt nahe, dass ausgehend von den jeweiligen Sprachformen auch eine Verständigung nicht möglich ist. Und doch stellt sich erstaunlich oft über die Grenzen der jeweiligen Lebenswelt hinweg eine Verständigung über den vereinbarten Arbeitszusammenhang ein, die zu produktiven Leistungen befähigt. Die an anderer Stelle genannte Idee der ‚Basissprache’ (Sloane/Gössling 2014, 140) blieb bisher unscharf. Bei der Aufklärung darüber, welche verbindenden Sprachspiele sich in Forschungs- und Entwicklungsarenen ergeben, sollen im vorliegenden Beitrag diskursanalytisch Verfahren vorgestellt werden.

Mit diesen Vorüberlegungen lässt sich die Fragestellung des vorliegenden Beitrags weiter präzisieren: Wie entsteht durch gemeinsame Diskurspraxis in Forschungs- und Entwicklungsarenen neues Wissen unter Beteiligung von Akteuren aus unterschiedlichen Lebenswelten und Sprachformen?

2 Diskurstheoretische Grundlegungen

Gemäß dem kleinsten gemeinsamen Nenner der verschiedenen Ansätze lassen sich Diskurse definieren als sprachliche Praktiken, die durch eine gemeinsame situationsübergreifende Ordnung miteinander verbunden sind. Auf dieser Grundlage gehen die Verständnisse, was ein Diskurs ist, auseinander. Das hat auch damit zu tun, dass schon bei Foucault, der als Begründer der modernen Diskursforschung gilt, der Diskursbegriff auf zwei verschiedenen Ebenen verwendet wird. Auf struktureller Ebene ist bei ihm ein Diskurs erstens eine „situationsübergreifende Ordnung“ (Foucault 1981, 48ff.), die als inhärenter Zusammenhang eines empirisch abgrenzbaren (Text-)Korpus verstanden wird. Eine solche diskursive Ordnung findet ihren Ausdruck in dominanten Metaphern, in wiederkehrenden Argumentationsmustern, in sozialen Sprechnormen oder bestimmten Dispositiven (Anordnungen, Verfasstheiten des Sprechens). Diskursive Ordnungen formieren Wissen, was zugleich mit machtvollen Wirkungen insbesondere auf die Subjekte einhergeht, die sich am Diskurs beteiligen bzw. diesen hervorbringen oder ihn rezipieren. Auf Ebene zwischenmenschlicher Kommunikation sind Diskurse zweitens „sprachliche Praktiken“ (vgl. ebd. 128ff.) also die Tätigkeit der Artikulation, mit der nicht die formative Ordnung als solche in den Blick genommen wird, sondern die lokale „Funktionsweise von Diskursivität“ (vgl. Fegter et al. 2015, 14). Auf dieser Ebene kann dann untersucht werden, wie soziale Ordnungen, kulturelle Hegemonien, Macht-Wissens-Systeme in konkreten, situativen Feldern diskursiv produziert werden (vgl. Del Percio/Zienkowsky 2014). Als Beispiele für solche diskursiven Praktiken können die Tätigkeiten des Thematisierens, des Unterscheidens, des Selbstbeschreibens, des Rechtfertigens, des Zuschreibens, des Normalisierens und des Problematisierens genannt werden.

So verstandene Diskurse sind dabei in mindestens dreifacher Hinsicht produktiv: Sie formieren erstens Wissen, sie vollziehen sich zweitens machtvoll, stellen etwa mit Macht die Gültigkeit von Wissen her und sie tragen drittens zur Subjektbildung bei, indem sie beispielsweise Sprecherpositionen schaffen oder Kategorien herstellen, in denen Individuen ihre Subjektivierung vornehmen (vgl. weiterführend auch Fegter et al. 2015, Angermüller et al. 2014, Truschkat/Bormann 2013). Bezogen auf die Wissensformation heißt es bei Foucault (1981, 156), dass Diskurse als „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören“ systematisch „die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (ebd. 74). In Fortführung der sprachphilosophischen Überlegungen (Abschnitt 1.3) kann ferner festgehalten werden, dass Diskurse keine neutralen Abbildungen einer vordiskursiven, direkt erfahrbaren Wirklichkeit sind, sondern machtförmig produktiv, indem sie für verhandelte Phänomene erst einen gültigen Wissens- und Wahrheitsstatus herstellen. Foucault (1991, 11) spricht davon, dass der Diskurs dasjenige ist, „worum und womit man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht.“ Diskurstheoretisch geht es dabei nicht um die Frage einer absoluten Wahrheit von diskursivem Wissen, sondern um die Frage, wie durch diskursive Praktiken Sinnproduktion vorgenommen wird. Es soll also untersucht werden, „wie Wahrheitswirkungen im Inneren von Diskursen entstehen, die in sich weder wahr noch falsch sind“ (Foucault 1978, 34). Wichtig ist außerdem, dass der analytische Fokus nicht auf die Intentionen der Diskursteilnehmer gerichtet wird, sondern auf die Formationsregeln, die „ihren Platz nicht in der Mentalität oder dem Bewusstsein der Individuen, sondern im Diskurs selbst [haben]; sie auferlegen sich folglich gemäß einer Art uniformer Anonymität allen Individuen, die in diesem Feld sprechen“ (Foucault 1981, 92).

Um der Frage nachgehen zu können, welcher Art das Wissen ist, das sich diskursiv formiert und dann auch die Diskurse analysieren zu können, die sich in Forschungs- und Entwicklungsarenen ergeben, ist es wichtig den Diskurstypus benennen zu können, um den es konkret geht.

2.1 Diskurstypen

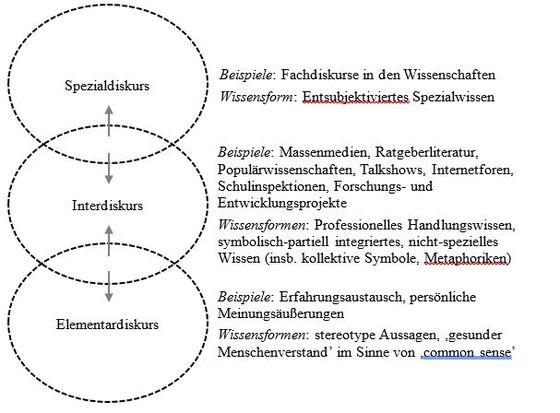

Nach einem Vorschlag, der von Link (2005) eingebracht wurde, lassen sich drei Diskurstypen unterscheiden: Spezialdiskurse, Interdiskurse und Elementardiskurse. Für das hier interessierende Thema der diskursiven Arenen spielen Interdiskurse eine wichtige Rolle, die zwischen Spezialdiskurs und Elementardiskurs Brücken schlagen.

2.1.1 Spezialdiskurse

Spezialdiskurse vollziehen sich innerhalb von wissenschaftlichen Disziplinen und bilden in Foucaults diskuranalytischen Arbeiten ‚die Ordnung der Dinge’ (1974b) und ‚Archäologie des Wissens’ (1981) den Schwerpunkt seiner Untersuchungen. Spezialdiskurse sind Ort der Herstellung und Aufbewahrung von Fachwissen einer Gesellschaft, das durch autorisierte Subjekte hergestellt wird. Es herrschen die Regeln eines bestimmten ‚régime of truth’ nach denen sich entscheidet, welche Erkenntnisse als legitime Wahrheit zu gelten haben. Diese ‚régimes of truth’ sind Ausschließungsprozeduren, die die „Kräfte und Gefahren des Diskurses bändigen, um sein unberechenbares Ereignishafte zu bannen“ (Foucault 1974a, 7) versuchen, indem sie den Gegensatz von „Wahrem“ und „Falschen“ erst konstruieren und so ausgewähltem Wissen Legitimation verleihen. Diese Regelhaftigkeit ist insbesondere für wissenschaftliche Diskurse kennzeichnend. Weitere Ausschließungsprozeduren sind das Verbot, die Grenzziehung zwischen Vernunft und Wahnsinn sowie die Tabuisierung und das ‚Beschweigen’ (ebd. 10ff.). Im Spezialdiskurs wird dadurch ein entsubjektiviertes Wissen formiert, für das Objektivität und Wahrheit als Legitimation diskursiv produziert wird.

In einer modernen Wissensgesellschaft ergeben sich jedoch Nachfragen nach Wissen, die im Spezialdiskurs nicht beantwortet werden können. Link (2005, 87) zufolge bedürfen moderne differenziert-spezialistische Kulturen für ihre Reproduktion nicht nur Spezialwissen, sondern auch reintegrierende Wissensbereiche, die zwischen den Spezialitäten vermitteln und „Brücken schlagen“. Dadurch entstehen neue Diskurse, die Interdiskurse genannt werden, „deren Spezialität sozusagen die Nicht-Spezialität ist“ (Link 2007, 229).

2.1.2 Interdiskurse

Während im Spezialdiskurs die Herstellung von entsubjektiviertem und als gültig erachtetem Wissen im Vordergrund steht, geht es im Interdiskurs darum, welche Bedeutung dieses Spezialwissen für die Subjekte gewinnt, konkret also um Handlungswissen, Identitätsentwürfe, Interpretations- und Deutungsmuster. In Interdiskursen wird es so möglich Spezialwissen an alltagsweltliche Handlungsbezüge anzukoppeln (vgl. Link 2005, 90). Interdiskurse finden sich überall dort, wo spezialisiertes Wissen in den Alltag diffundiert. Als Beispiele werden Massenmedien, Ratgeberliteratur, Populärwissenschaften, Talkshows, Internetforen und Schulinspektionen genannt. Wie sich im weiteren Verlauf zeigen wird, weisen auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte Ähnlichkeiten mit Interdiskursen auf. Kennzeichnen lassen sich Interdiskurse weiterhin durch Mehrdeutigkeit und Konnotation. „Zu ihren Elementen gehören insbesondere Metaphern und Kollektivsymbole, denen eine normbildende bzw. normalisierende Funktion zukommt“ (Waldschmidt et al. 2007, 16). Anders als bei Spezialdiskursen besteht die zentrale Funktion von Interdiskursen „demnach nicht in professionellen Wissenskombinaten, sondern in selektiv-symbolischen, exemplarisch-symbolischen, also immer ganz fragmentarischen und stark imaginären Brückenschlägen über Spezialgrenzen hinweg für die Subjekte. Je differenzierter das moderne Wissen und je weltkonstitutiver seine technische Anwendung, um so wissensdefizitärer, wissensgespaltener, orientierungsloser und kulturell peripherer sind moderne Subjekte“ (Link 2007, 229). Trotz dieser Unterschiede sind Spezialdiskurs und Interdiskurs nicht unverbunden, vielmehr sind Bezüge zu anderen Diskursen kennzeichnend für Interdiskurse. „Es entspricht der Subjektivierungsfunktion der modernen Interdiskurse, dass sie nicht bloß von ‚oben’, vom professionellen Wissen der Spezialdiskurse gespeist werden, sondern gleichzeitig immer auch von ‚unten’, vom sogenannten Alltagswissen, dem Elementardiskurs“ (Link 2003, 15).

Diese diskursiven Bezugnahmen sind deshalb besonders interessant, weil sich dadurch für die zu Beginn aufgestellte These des kreativen Gewinns in Forschungs- und Entwicklungsarenen ein diskursives Pendent findet: den „Kreativzyklus“. Link (2005, 91f.) erläutert dazu: Der Interdiskurs „erscheint strukturell als ein ständiger generativer Kreislauf in beiden Richtungen, der neues Wissen ‚abwärts’ in die Elementarkultur leitet und umgekehrt subjektive und sozial alternative Akzentuierungen und Identifizierungen ‚aufwärts’ in die elaborierten Interdiskurse projiziert, was dort womöglich zu Konflikten und weiterer Wissensproduktion führt. Dieser kulturkonstitutive Kreislauf lässt sich als ‚Kreativzyklus von elementarer und elaborierter Kultur’ bezeichnen.“

2.1.3 Elementardiskurse

Wenn interessiert, wie eine Lebenswelt in sozialen Interaktionen hervorgebracht wird bzw. mit den Worten von Berger/Luckmann (2000, 3) in Frage steht, „wie es vor sich geht, dass gesellschaftlich entwickeltes, vermitteltes und bewahrtes Wissen für den Mann auf der Straße zu außer Frage stehender ‚Wirklichkeit’ gerinnt“, dann muss man sich mit Alltagsdiskursen befassen. Dafür ist es weiter erforderlich den unscharfen Begriff des ‚Alltagsdiskurses’ von dem des ‚Elementardiskurses’ abzugrenzen. Jäger/Zimmermann (2010, 24) erläutern dazu, dass mit dem Begriff des Alltagsdiskurses lediglich die Sprecherposition einer Äußerung, also der Ort „von dem aus gesprochen wird“, geklärt ist. Für einen Elementardiskurs (vgl. Link 2005, 91) wird darüber hinaus das inkorporierte Wissen präzisiert, konkret handelt es sich um Alltagswissen (stereotype Aussagen und ‚gesunden Menschenverstand’ im Sinne von ‚common sense’). Dieses Alltagswissen ist eine Wissensform, die „sich auf der Grundlage subjektiver Erfahrungen im Alltag herausbildet; gleichzeitig ist sie durch sowohl strukturierende Merkmale (Rezeptcharakter, Typisierung) als auch durch das ‚Wuchern des Diskurses’ (‚Ereignis’, ‚Zufall’) gekennzeichnet. Subjektive Erfahrungen basieren auf ‚gelebter Wirklichkeit’, sie sind höchst persönlich und ihr ‚Wert’ wird nicht durch den wissenschaftlichen Code von ‚wahr/falsch’, sondern durch individuelle Relevanzstrukturen bestimmt. Sie sind auch nicht generalisierbar, sondern bringen ein Wissen hervor, das im Raum des ‚objektiven’ bzw. ‚wahren’ Wissens unsagbar geblieben wäre“ (Waldschmidt et al. 2007, 34). Damit wird deutlich, dass subjektives Erfahrungswissen im Elementardiskurs eine eigene Legitimationskraft erhält, die sich von den Legitimationsprozeduren im Spezialdiskurs deutlich unterscheiden. Der Verweis auf „eigene Erfahrungen – ob ‚am eigenen Leibe’ oder als Erzählung ‚aus zweiter Hand’ – “ (ebd.) erhält im Elementardiskurs eine hohe Glaubwürdigkeit.

Die Funktion von Elementardiskursen besteht für die beteiligten Subjekte vor allem darin „spezial- und interdiskursive Deutungsangebote [...] zu überprüfen, übernehmen und anzuwenden“ (Jäger/Zimmermann 2010, 55). Die Subjektivierung wird damit zu einem Kernanliegen des Elementardiskurses. Während im Interdiskurs Subjektivierungsangebote bereitgestellt werden, „die für Einzelne in unterschiedlicher Weise verbindlich sein können, stellt der Elementardiskurs den Typus dar, der darüber entscheidet, welche Subjektivierungsweisen tatsächlich übernommen (oder auch zurückgewiesen) und somit für Alltagsmenschen handlungsrelevant werden“ (Waldschmidt et al. 2007, 22).

Abbildung 1: Diskurstypen im Überblick

Abbildung 1: Diskurstypen im Überblick

2.2 Diskursive Wissensformation

Um die Produktivität von Diskursen hinsichtlich der Formation von Wissen und der Herstellung von Gültigkeit für dieses Wissen (vgl. zusammenfassend Fegter et al. 2015, 168ff.) besser zu erforschen, eignet sich außerdem ein Ansatz von Butler (2006, 38), in dem die Diskurstheorie mit Austins Sprechakttheorie[2] und Althussers Theorem der Anrufung[3] verbunden wird. Jeder Sprechakt als Performanz eines Diskurses hat demnach das Potential Wirklichkeit herzustellen. Die dazu nötige Herstellung von Gültigkeit für das formierte Wissen kann allerdings durch zwei Wege hergestellt werden: Aktualisierung und Differenz. Aktualisierung bedeutet, dass vorausgegangene gültige Sprechakte zitiert werden und der Sinn der bestehenden diskursiven Formationen geliehen wird. Für Sprechfolgen kann allerdings auch die Möglichkeit der Differenz genutzt werden, die darin besteht, vorangegangene Sprechakte zu ignorieren und sich so anzuschließen, wie es der bestehenden Formation nicht entspricht. Dabei handelt es sich nicht um einen außer-diskursiven Akt, sondern um ein Prinzip, der für Diskursivität konstitutiv ist. Solche differenten Äußerungsakte verschieben das Diskursgefüge und ordnen dadurch die Gegenstände auf neue Weise an. Mit Bezug zu Derrida fasst Butler diese nicht-identischen Anschlussakte auch als „Iterabilität“[4] (ebd.). Damit solche Iterationen als gültige Akte angesehen werden, muss ihre Gültigkeit in der sich verschiebenden Ordnung neu hergestellt werden, ein Prozess, der gelingen, aber auch scheitern kann (vgl. Jergus/Schumann/Thompson 2012). Deswegen wird versucht neue diskursive Relationen herzustellen, für die „mediale, wissenschaftliche, alltägliche und andere diskursive Praxen wechselseitig als mögliche Kontexte und Horizonte begriffen [werden], wobei die Frage verfolgt wird, welche Wissensordnungen auf welche Weise aufgegriffen und wie sie in diesem Aufgreifen als gültige reifiziert werden“ (Fegter et al. 2015, 18f.).

Auf Grundlage diskurstheoretischen Präzisierungen, der Diskurstypen und der Vertiefung diskursiver Wissensformation kann jetzt die Fragestellung des Beitrags weiter fokussiert werden: In welcher Weise treffen im Interdiskurs Spezialwissen und Alltagswissen aufeinander? Unter welchen Bedingungen wird welches Wissen von den beteiligten Projektakteuren (Diskursteilnehmern) als gültig angesehen?[5] Einen Weg zur Beantwortung dieser Fragen im Kontext von Forschungs- und Entwicklungsprojekten als diskursiven Arenen bietet exemplarisch folgendes methodische Vorgehen.

2.3 Methodisches Vorgehen der Diskursanalyse

Die Analyse von diskursiven Praktiken bei der Wissensformation in Forschungs- und Entwicklungsarenen wird im Kontext eigener Projekterfahrungen vorgenommen. Konkret wird eine Fallstudie durchgeführt, in der es um ein Projekt zur Pilotierung von betrieblichen Kompetenzvalidierungsverfahren geht.

Datengrundlage für die Diskursanalyse sind Texte, die im Rahmen der Projektarbeiten angefallen sind. Dazu zählen insbesondere Berichte, Entwürfe, Protokolle von Projektmeetings, konzeptionelle (Zwischen-)Produkte der Prototypenentwicklung sowie transkribierte Gruppen- und Einzelinterviews, die im Entwicklungs- und Evaluationsprozess entstanden sind. Darüber hinaus liegen auch Dokumentationen der Erfahrungen der beteiligten Forscherinnen selbst vor. Die Dokumentation der ‚Teilnahmeerfahrung’ in einer Arena orientiert sich am Konzept des Forschungsportfolios (Gerholz 2009), mit dem Forscher ihre Erlebnisse während der Entwicklungsphasen reflexiv aufarbeiten.

Zur Vereinfachung wird für die Analyse dieses Datenmaterials hauptsächlich auf zwei Wissensformen fokussiert, auf Alltagswissen und Spezialwissen in ihrer gegenseitigen Bezugnahme und Abgrenzung. Die genauere Untersuchung der Frage, inwiefern auch interdiskursives Wissen als eine eigene Wissensform angesehen werden kann und sich in diesen Daten finden lässt, wird auf zukünftige Forschungsarbeiten verschoben.

Die eigentliche Textarbeit orientiert sich an einem Analyseraster mit sechs Merkmalen von Alltags- und Spezialwissen, die auch von Waldschmidt et al. (2007, 43ff.) genutzt werden, um Interdiskurse zu untersuchen:

- Grad der Spezialisierung: Die Wissensformen im Interdiskurs unterscheiden sich nach dem Grad ihrer Spezialisierung und reichen von undifferenziertem elementaren Alltagswissen bis hin zu hoch spezialisiertem Fachwissen.

- Stellenwert des Subjekts: Dieses Merkmal drückt aus, dass Diskurse eine Bedeutung für die Diskursteilnehmer haben. Es zeigt sich insbesondere in Passagen aus der „Ich-Perspektive“. Der Stellenwert des Subjekts im Alltagswissen mit seinen subjektiven Erfahrungsbezügen ist höher als im Spezialwissen – auch wenn selbst wissenschaftliches Wissen oft auf Erfahrungen beruht, die im Fall empirischer Studien allerdings entsubjektiviert sind.

- Handlungsorientierung: Alltagsbewältigung erfordert pragmatische Entscheidungen. Im Alltagsdiskurs wird daher Wissen nicht nach Höhe der Präzision und Objektivität bewertet, sondern danach, ob es erkennbar handlungsleitend werden kann. Aus dieser Perspektive kann Spezialwissen als abgehoben und irrelevant wahrgenommen werden.

- Argumentationslogik: An Alltagswissen wird nicht der gleiche Maßstab an formallogischen Schlussfolgerungen und definitorischen Eindeutigkeiten wie an Spezialwissen gestellt. Alltagwissen kennzeichnet stattdessen eine pragmatische Logik bei der auch Mehrdeutigkeit zulässig ist.

- Sprachliche Konstruktionen: Subjektives Erfahrungswissen wird überwiegend biographisch verankert und formuliert. Spezialwissen hingegen hat den Anspruch über den Einzelfall hinaus gültig zu sein.

- Sprecherposition: Spezialwissen wird von ausgewiesenen und institutionell verorteten Experten produziert. Da es für Einzelpersonen nicht möglich ist alle Spezialgebiete zu überblicken, hat diese Wissensform eine Tendenz zur Monopolisierung. Im Gegensatz dazu steht das Alltagswissen, das als ‚Jedermanns-Wissen’ allgemein verfügbar ist.

In dem folgenden Fallbeispiel kann im Rahmen dieses Beitrags keine vollständige Diskursanalyse vorgeführt werden. Stattdessen sollen Grundsätze und der mögliche Gewinn diskursanalytischer Verfahren für das Verständnis von Wissensformierung in Forschungs- und Entwicklungsarenen exemplarisch demonstriert werden. Gegenstand sind dabei nicht die Formationen, sondern die lokalen diskursiven Praktiken, die dem oben genannten zweiten Diskursbegriff entsprechen (s. Abs. 2).

Forschungs- und Entwicklungsarenen sind Orte, an denen unterschiedliche Diskurselemente aufeinandertreffen, beispielswiese teilweise fragmentarisches Spezialwissen aus den Fach- und Erziehungswissenschaften, (massen-)medial vermitteltes Wissen, ideologische Vorstellungen, eigene Positionierungen, (teilweise) reflektierte und diskutierte Erfahrungen, Impulse aus vor Ort betreuten wissenschaftlichen Arbeiten (Praxissemester, Masterarbeiten usw.) sowie aus Fachzeitschriften. Arenen sind also Orte eines Interdiskurses. Ein solcher Interdiskurs fängt jedoch nicht erst mit Beginn der Projektlaufzeit eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts an und endet auch nicht bei Laufzeitende. Vielmehr gibt es andauernde pädagogische Interdiskurse, die von Professionellen geführt werden. Die Durchführung eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts ist daher als diskursives Ereignis anzusehen, also als etwas, dass im Sinne Foucaults das „Wuchern der Diskurse“ antreibt und sonst durch Ausschließungsprozeduren – etwa einem ‚régime of truth’ – eingedämmt wird (vgl. Abs. 2.1). In der Arena wird also diskursive Kraft entfesselt, wodurch gerade das Potential einer kollaborativen Wissensgenerierung besteht. Im pädagogischen Interdiskurs können verschiedene ‚Themen’ verhandelt werden. Ein Thema ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihm „so etwas wie ‚diskursive Energie’ steckt“ (Link 1999, 152). Ein Thema wird dadurch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu einem Kristallisationspunkt entgegengesetzter diskursiver Positionen und zwar in großer Anzahl nicht nur über eine kürzere Zeit (Ereignishaftigkeit), sondern über mittlere oder längere Dauer (vgl. ebd. 152f.). Die hier vorgenommene Fallstudie lässt sich dem Thema „innovative betriebliche Weiterbildung“ zuordnen.

3 Fallbeispiel: Diskursanalytische Untersuchung einer Forschungs- und Entwicklungsarena

Die Fallstudie bezieht sich auf ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, an dem der Autor als Begleitforscher beteiligt war bzw. ist. Konkret geht es um das Projekt KomBiA[6], in dem betrieblich einsetzbare Verfahren zur Validierung von informell erworbenen Kompetenzen pilotiert werden, die insbesondere die Anforderungen älterer Beschäftigter berücksichtigen sollen. Ein wichtiges Prinzip im Entwicklungsprozess ist der Stakeholderansatz, gemäß dem die zukünftigen Nutzer des Verfahrens sowie relevante Interessensvertreter frühzeitig an der Entstehung des Prototypenen partizipieren. Konkret wurden ältere Beschäftigte zu Lernerfahrungen und Anforderungen an zukünftige Kompetenzbilanzierung bzw. -validierung als Teil innovativer betrieblicher Weiterbildung befragt. In Workshops wurden mit Personalentwicklerinnen, Gewerkschaftsvertretern, Verbandsvertreterinnen und Lehrern von berufsbildenden Schulen Entwürfe zum Verfahrensprototypen aufgestellt sowie Alternativen abgewogen und verbessert. Eine universitäre Forschergruppe übernahm die wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens.

Sowohl die Gespräche mit Beschäftigten als auch die Workshops mit Experten aus dem Feld weisen typische Merkmale eines Interdiskurses auf: Es wurde Spezialwissen aufgegriffen, teilweise durch Bezugnahmen zu vorliegenden Studien durch die Feldakteure selbst, teilweise durch Inputs der Begleitforscher. Ebenso wurde auch Alltagswissen eingebracht, beispielsweise in Form von biographischen Erzählungen der Beschäftigten, narrativen Fallbeispielen aus der Personalentwicklung oder Erfahrungen der Begleitforscher im Prozess der Entwicklung des Prototypen.

Für den Erfolg des pilotierten Verfahrens der Kompetenzvalidierung, die sich förderlich auf das lebenslange Lernen älterer Beschäftigter auswirken soll, wurde es als Voraussetzung angesehen, dieses zielgruppenadäquat auszurichten. In den Gesprächen mit potentiellen zukünftigen Nutzern bestätigte sich zunächst der aktuelle Stand der Forschung: Ältere Beschäftigte sind eine sehr heterogene Gruppe. Gerade unter denen, die ohne formale Qualifikation beschäftigt sind, findet sich eine geringe Weiterbildungsneigung, teilweise werden formale Lernangebote reserviert betrachtet, was sich bei einigen auch auf negative Schulerfahrungen und Prüfungsangst zurückführen lässt (vgl. u. a. Schmidt 2009). Durch das engagierte Einbringen der Idee ‚Kompetenzvalidierung’ als einen alternativen Weg zu einer anerkannten Qualifikation änderten sich die Äußerungen zur Lernbereitschaft insbesondere bei denen, die ohne formale Ausbildung in ihrem aktuellen Bereich mit vielen Jahren Berufserfahrung arbeiteten:

„Ich habe ja nichts in der Hand. Ich weiß zwar was ich kann und was ich jeden Tag leiste. Aber ich möchte es auch, dass es irgendwo steht.“ (Teilnehmerin einer Gruppendiskussion, B10, Z. 1454f.)

Darüber hinaus wurde auch geäußert, dass unter diesen Voraussetzungen die Bereitschaft zu einer Investition von „Zeit“ und „Mühe“ für das Lernen „in einem gewissen Umfang“ (Teilnehmerin, B10, Z. 1469) besteht.

Hier zeigt sich, dass schon die diskursive Einbringung einer potentiellen Möglichkeit auch zur Formulierung veränderter Lernbereitschaft führt. Diese Formulierungen im Alltagswissen sind verbunden mit einem starken Subjektbezug. „Was muss ich noch investieren?“ (B8, Z. 1473) fragt eine andere Teilnehmerin. Weitere Teilnehmer der Gruppendiskussion schlossen jedoch auch diese Art von Weiterbildung für sich aus, teilweise weil die äußeren Lebensumstände ein zusätzliches berufliches (Lern-)Engagement nicht zulassen – „ich habe kaum 5 Minuten für mich selbst“ (Teilnehmerin B11, Z. 19) – oder weil innerlich entschieden wurde, die zusätzliche Verantwortung, die mit einem beruflichen Vorankommen einhergeht, „jetzt nicht mehr “ (B15, 2152f.) auf sich zu nehmen.

Diese divergierenden, sich teilweise transformierenden und oft mehrdeutigen elementardiskursiven Elemente zeigten konkret auf, warum ein Kompetenzvalidierungsverfahren trotz allen Potentials kein ‚Allheilmittel’ für die Überwindung des Problems der unterdurchschnittlichen Teilnahmequote älterer Beschäftigter an beruflicher Weiterbildung darstellt. Dies hat auch Folgen für die Wirkungsreichweite des Verfahrensprototyps.

Praktiker aus dem Feld bringen jedoch nicht ausschließlich Alltagswissen ein. Im Rahmen eines Workshops, in dem eine Gewerkschaftsvertreterin den Standpunkt vertritt, dass die Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen mit einer Verbesserung der Qualität von Praxisanleitung einhergehen sollte, wird auf Spezialwissen aus Studien verwiesen:

„Im Ausbildungsreport geben ca. 40% der Pflegeauszubildenden an, dass ihre Praxisanleitung sehr schlecht ist. Also ist das Lernen im Prozess der Arbeit auch problematisch. Es ist vor allem ein Ressourcen-Problem Praxisanleitung zu finanzieren.“ (Workshop-Teilnehmerin)

Komplementär dazu kamen aus der Gruppe der Begleitforscher auch Beiträge, die sich dem Bereich des Alltagswissens zuordnen lassen. In einem der ersten Verfahrensentwürfe für die Kompetenzvalidierung wurde vorgesehen, dass es an einer Stelle einen „Lernkontrakt“ geben soll, in dem sich die Beschäftigten verpflichten, die Anteile, die ihnen für ein Kompetenzprofil noch fehlen, nachzuarbeiten und die Arbeitgeber sich verpflichten sie dabei zu unterstützen. In den Entwicklungsworkshops äußerten die Begleitforscher dann als Bedenken, dass „vom Gefühl her“ eine solche Formulierung abschreckend auf die Zielgruppe wirken könnte. Diese Äußerung entstammt den Erfahrungen mit potentiellen Kandidaten für die Kompetenzvalidierung, wurde aber nicht datenbasiert fundiert oder konzeptionell weiter begründet (obwohl das möglich gewesen wäre). Im Interdiskurs wurde dieser Einwand trotzdem aufgenommen. In einem neueren Verfahrensentwurf wurde das Anliegen bewusst weicher formuliert.

Aus Sicht der Begleitforschung kann weiterhin nicht jedes Angebot von Alltagswissen unmittelbar in die Prototypen- bzw. die Theorieentwicklung einfließen. Vielfach müssen Alltagsäußerungen als das eingeordnet werden, was sie sind, subjektive Stellungnahmen im Diskurs, die keine Gültigkeit über den Subjektstandpunkt hinaus besitzen. Ein Teilnehmer einer Gruppendiskussion, der als Hilfskraft ohne formale Qualifikation beschäftigt ist und Interesse an einer künftigen Kompetenzvalidierung hat, äußert sich beispielsweise wie folgt:

„Vom praktischen Teil her unterscheiden wir Hilfskräfte uns nicht von den Fachkräften“ (Teilnehmer der Gruppendiskussion, B15, 1977f.)

Dieses hier geäußerte Alltagswissen über die eigenen beruflichen Fähigkeiten, die von einem theorielosen oder zumindest theoriearmen praktischen Teil der Arbeit ausgeht, gilt nicht für eine berufliche Bildung, die von einem theoretischen Reflexionsgrad auch bei operativen Tätigkeiten ausgeht und offenbart Professionalisierungsdefizite, die dem Teilnehmer nicht bewusst sein müssen. Dadurch wird die Aussage im Diskurs jedoch nicht weniger ‚wahr’. Auch wenn man den Konsequenzen dieser alltäglichen Pauschalaussage im Spezialdiskurs der Berufs- und Wirtschaftspädagogik nicht zustimmen kann, so ist das hier zum Ausdruck gebrachte subjektive Selbstverständnis hochrelevant für die Konzeption eines Validierungsverfahrens, weil dort Selbstwahrnehmungen pädagogisch aufgegriffen werden müssen.

Genauso wenig wie Begleitforscherinnen geäußertes Alltagswissen unmittelbar in ihren wissenschaftlichen Spezialdiskurs aufnehmen können, können Praktiker Spezialwissen nicht immer in die Inter- oder Elementardiskurse aufnehmen, an denen sie beteiligt sind. In diesem Projekt zeigte sich das beispielsweise bei der Diskussion des zu validierenden Kompetenzprofils, bei der die Begleitforscherinnen die Potentiale von Ausbildungs- und Erwerbsberuf diskutieren wollten, die die in der Praxis für Anerkennung Zuständigen so jedoch nicht als anknüpfungsfähig erlebten.

4 Schlussfolgerungen und Diskussion

Eine Analyse diskursiver Praktiken in Forschungs- und Entwicklungsarenen lässt die Brüche, Diskontinuitäten und Sackgassen bei der Wissensformation hervortreten. Das Hybride bei der Entstehung von innovativen Lösungen für die Praxis (Prototypen) tritt durch die Identifikation von eingegangenem Alltags- und Spezialwissen deutlicher hervor.

Forschungs- und Entwicklungsarenen sind gemeinsamer Alltag für Akteure aus der Wissenschaft und der Praxis. Durch Einlassung und Teilnahme an diesem Alltag beteiligen sich auch die Wissenschaftlerinnen nicht nur an den spezialdiskursiven Elementen des interdiskursiven Ereignis ‚gemeinsamer Entwicklungsarbeit’, sondern – wie gezeigt wurde – auch an den alltagsdiskursiven Elementen. Eine zentraler Unterschied des Alltagswissens im Vergleich zum Spezialwissen ist seine Bedeutung für die Subjektivierung der beteiligten Individuen. Eine Transformation des Wissens geht daher auch mit einer Transformation der Kategorien einher, die zur Selbstkonstitution der Subjekte genutzt werden. Insofern zeigen sich auf diskursiver Ebene auch Widerstände gegen alternative Wissensangebote. Es ist sicherlich ein lohnendes Unterfangen diesen dreifachen, diskursiven Zusammenhang von Wissensformation, Subjektivierung und Macht vertiefend zu untersuchen.

Interessant dürfte insbesondere eine genauere Untersuchung der Widerstände sein, die sich in Forschungs- und Entwicklungsarenen gegen das Angebot von wissenschaftlichem Wissen richten, und der mitunter auch zu einer Beendigung von Entwicklungsarbeiten führen kann. Meines Erachtens steckt in diesem Widerstand auch ein Kampf gegen die Monopolisierung von Wissen. Als Wissenschaftler gilt es hier zu prüfen, inwiefern solche Anfragen auch Hinweise auf Grenzen der Brauchbarkeit angebotenen Wissens sind. Forschungs- und Entwicklungsarenen sind als interdiskursive Ereignisse wertvolle Räume, um Anfragen dieser Art zu empfangen und daraufhin das Theorieangebot anzupassen.

Wie jeder Diskurs sind auch Interdiskurse gemeinsamer Entwicklungsarbeit begrenzt. Nicht alles ist sagbar, nicht alles ist wissbar. Die engen Grenzen von Spezial- und Alltagsdiskurs werden jedoch überschritten. Wie der Kreativzyklus bei der Entfesselung der sonst üblichen, engeren diskursiven Grenzen zustande kommt, wird durch diskursanalytische Verfahren genauer untersuchbar gemacht.

Literatur

Althusser, L. (1977): Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxistischen Theorie. Hamburg.

Angermüller, J./Nonhoff, M./Herschinger, E./Macgilchrist, F./Reisigl, M./Wedl, J./Wrana, D./Ziem, A. (2014): Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Bielefeld.

Austin, J. L. (1955/1962): How to do things with words. The William James Lectures delivered at Harvard university in 1955. Cambridge, MA.

Berger, P. L./Luckmann, T. (2000): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. 17. Auflage. Frankfurt a. M.

Bodammer, T. (1969): Hegels Deutung der Sprache. Hamburg.

Butler, J. (2006): Hass spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt a. M.

Del Percio, A./Zienkowsky, J. (2014): Von der Mikrophysik des Diskurses. Linguistische Pragmatik, Konversationsanalyse, Ethnographie der Kommunikation, Critical Discourse Analysis. In: Angermüller, J./Nonho, M./Herschinger, E./Macgilchrist, F./Reisigl, M./Wedl, J./Wrana, D./Ziem, A. (Hrsg.): Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Band 1. Theorien, Methodologien und Kontroversen. Bielefeld, 364–385.

Derrida, J. (1988): Randgänge der Philosophie. Wien.

Euler, D. (1996): Denn sie tun nicht, was sie wissen – Über die (fehlende) Anwendung wissenschaftlicher Theorien in der wirtschaftspädagogischen Praxis. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 92, H. 4, 350–365.

Euler, D. (2003): Potentiale von Modellversuchsprogrammen für die Berufsbildungsforschung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 99, H. 2, 201–212.

Euler, D. (2014): Design-Principles als Kristallisationspunkt für Praxisgestaltung und wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung. In: Euler, D./Sloane, P. F. E. (Hrsg.): Design-based Research. Beiheft 27 der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 97–112.

Fegter, S./Kessl, F./Langer, A./Ott, M./Rothe, D./Wrana, D. (2015). Erziehungswissenschaftliche Diskursforschung. In: Ders. (Hrsg.), Erziehungs-wissenschaftliche Diskursforschung. Wiesbaden, 9–55.

Foucault, M. (1974a): Die Ordnung des Diskurses. Antrittsvorlesung am Collège de France. München.

Foucault, M. (1974b): Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt a. M.

Foucault, M. (1978): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin.

Foucault, M. (1981): Archäologie des Wissens. Original in Frz. von 1972. Frankfurt a. M.

Foucault, M. (1991): Die Ordnung des Diskurses. Original in Frz. von 1972. Frankfurt a. M.

Gehlen, A. (1997): Der Mensch. Stuttgart.

Gerholz, K.-H. (2009): Das Forschungsportfolio – Ein Dokumentator und Reflektor im Rahmen von qualitativen Sozialforschungsprozessen. In: Kremer, H./Sloane, P. F. E. (Hrsg.): Paderborner Forschungs- und Entwicklungswerkstatt. Aktuelle Fragestellungen aus wirtschaftspädagogischen Promotionsprojekten. Band II. Paderborn, 65–88.

Habermas, J. (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt a. M.

Hegel, G. W. F. (1970): Phänomenologie des Geistes III. Werke in 20 Bänden. Herausgegeben von Michel, K. M./Moldenhauer, E. Frankfurt a. M.

Jergus, K./Schumann, I./Thompson, Ch. (2012): Autorität und Autorisierung. Analysen zur Performativität des Pädagogischen. In: Balzer, N./Ricken, N. (Hrsg.): Judith Butler: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden, 207–224.

Kirsch, W. (1997): Wegweiser zur Konstruktion einer evolutionären Theorie der strategischen Führung. Kapitel eines Theorieprojektes. Herrsching.

Link, J. (1999). Diskursive Ereignisse, Diskurse, Interdiskurse: Sieben Thesen zur Operativität der Diskursanalyse, am Beispiel des Normalismus. In: Bublitz, H./Bührmann, A./Hanke, C./Seier, A. (Hrsg.): Das Wuchern der Diskurse. Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults. Frankfurt a. M, 149–161.

Link, J. (2003): Kulturwissenschaft, Interdiskurs, Kulturrevolution. In: KultuRRevolution. Zeitschrift für angewandte Diskurstheorie, 45/46, 10–23.

Link, J. (2005): Warum Diskurse nicht von personalen Subjekten „ausgehandelt“ werden. Von der Diskurs- zur Interdiskurstheorie. In: Keller, R./Hirseland, A./Schneider, W./Viehöver, W.(Hrsg.): Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit: Zum Verhältnis von Wissenssoziologie und Diskursforschung. Konstanz, 77–100.

Link, J. (2007): Dispositiv und Interdiskurs. Mit Überlegungen zum ‚Dreieck’ Foucault – Bourdieu – Luhmann. In: Kammler, C./Parr, R. (Hrsg.): Foucault in den Kulturwissenschaften. Eine Bestandsaufnahme. Heidelberg, 219–238.

Jäger, S./Zimmermann, J. (Hrsg.): Lexikon kritische Diskursanalyse. Eine Werkzeugkiste. In Zusammenarbeit mit der Diskurswerkstatt im DISS. Münster.

Little, B. C. (1972): Psychological man as scientist, humanist and specialist. In: Journal of Experimental Research in Personality, H. 6, 95–118.

Oevermann, U./Allert, T./Konau, E./Krambeck, J. (1979): Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Soeffner, H.-G. (Hrsg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart, 352-434.

Ortmann, G./Becker, A. (1995): Management und Mikropolitik: Ein strukturationstheoretischer Ansatz. In: Ortmann, G. (Hrsg.): Formen der Produktion. Organisation und Rekursivität. Opladen, 352–434.

Schmidt, B. (2009): Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer. Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive. Wiesbaden.

Sloane, P. F. E. (2005): Wissenschaftliche Begleitforschung. Zur wissenschaftlichen Arbeit in Modellversuchen. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW, 101, H. 3, 321–348.

Sloane, P. F. E. (2007): Berufsbildungsforschung im Kontext von Modellversuchen und ihrer Orientierungsleistung für die Praxis – Versuch einer Bilanzierung und Perspektiven. In: Nickolaus, R./Zöller, A. (Hrsg.): Perspektiven der Berufsbildungsforschung. Orientierungsleistung der Forschung für die Praxis. Bonn, 11–60.

Sloane, P. F. E. (2014): Wissensgenese in Design-Based-Research Projekten. In: Euler, D./Sloane, P. F. E. (Hrsg.): Design-based Research. Beiheft 27 der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 113–139.

Sloane, P. F. E./Gössling, B. (2014): Modellversuchsforschung reloaded: Wie im Wirtschaftspädagogischen Graduiertenkolleg Lehrer zu Forschern werden und danach zurück in die Schule gehen. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 110, H. 1, 133–151.

Soeffner, H.-G. (1979): Interaktion und Interpretation – Überlegungen zu Prämissen des Interpretierens in der Sozial- und Literaturwissenschaft. In: Soeffner, H.-G. (Hrsg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart, 328–351.

Truschkat, I./Bormann, I. (2013): Das konstruktive Dilemma einer Disziplin. Sondierungen erziehungswissenschaftlicher Zugänge zur Diskursforschung. In: Zeitschrift für Diskursforschung, 1, H.1, 88–111.

Waldschmidt, A./Klein, A./Tamayo Korte, M./Dalman-Eken, S. (2007): Diskurs im Alltag – Alltag im Diskurs: Ein Beitrag zu einer empirisch begründeten Methodologie sozialwissenschaftlicher Diskursforschung In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 8, H. 2. Art. 15. Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0702156 (22.09.2017).

Wittgenstein, L. (1984): Philosophische Untersuchungen (Werkausgabe I). Frankfurt a. M.

[1] Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Stattdessen wähle ich eher zufällig mal die weibliche oder männliche Form. Das jeweils andere Geschlecht ist dann jeweils mitzudenken.

[2] In seinem zentralen Werk „How to Do Things with Words“ entwickelt John L. Austin (1955/1962) seine Sprechakttheorie, die sich innerhalb der linguistischen Pragmatik mit sprachlichen Äußerungen befasst, die nicht nur Sachverhalte thematisieren, sondern zugleich wirkmächtige Handlungen (=Sprechakte) sind. Im Gegensatz zu sprachlichen Äußerungen wie Reden und Dialoge, geht es bei Sprechakte, wie Befehlen, Namensgebungen, Eiden, Erklärungen usw. nicht um die Feststellung von Tatsachen, sondern darum Tatsachen zu schaffen.

[3] Während bei Michel Foucault Diskurse von den Diskursteilnehmern her analysiert werden, betrachtet Louis Althusser (1977) die Rezipienten eines Diskurses und wie sie dazu kommen der in diskursiven Wissensformationen steckenden Normativität zu glauben und sich von ihr leiten zu lassen. Menschen werden demnach unter Anrufung der diskursiv produzierten Wahrheiten zu Subjektiven. Das üblicherweise von Althusser (S. 142) zitierte Beispiel ist das eines Polizisten, der auf der Straße ruft „He, Sie da!“, was zur Folge hat, dass die Passanten sich zu ihm umdrehen, also schon annehmen, das sie gemeint sind und damit der Konstruktion, was ein Bürger im Verhältnis zu staatlichen Akteuren ist, zustimmen und sich dementsprechend verhalten.

[4] In Auseinandersetzung mit Austins Sprechakttheorie hebt Jacques Derrida (1988) hervor, dass jedes sprachliche Element wiederholbar und zitierbar sein müsse. „Iterabilität“ bedeutet dann, dass sprachliche Elemente durch Zitation bzw. Wiederholung auch geändert werden können. Zitation ermöglicht ein Element syntaktisch aus der ursprünglichen Verkettung herauszulösen und in eine andere Kette einzufügen. Bedeutung hat das in besonderer Weise für performative Äußerungen (Sprechakte), die als Zitat identifizierbar sein müssten, um beispielsweise als Namensgebung, Sitzungseröffnung usw. erkennbar zu sein. Damit widerspricht Derrida in gewisser Hinsicht Austin, der zitathafte Äußerungen als unernsten und parasitären Sprachgebrauch abqualifiziert. Butler greift das Konzept der Iterabilität bei Derrida auf, um eine Theorie der Handlungsfähigkeit von Subjekten zu fundieren. Die performative Macht des Sprachgebrauchs eines Individuums sei dementsprechend nicht in der Intentionalität oder Willenskraft des Einzelnen begründet, sondern ein Effekt der historisch im Diskurs sedimentierten Bedeutungen und Konventionen. Durch Zitation kann man sich darauf beziehen, aber im Sinne der Iterabilität auch ändern, gerade in dieser Möglichkeit liege die Handlungsfähigkeit von Subjekten, so Butler.

[5] Mit diesem Frage-Set kann nebenbei bemerkt auch die alte Problematik, dass das wissenschaftliche Theorieangebot in der Alltagspraxis wenig rezipiert wird, von Euler (1996) wurde dieses Problem u. a. unter der provokante These thematisiert „Sie tun nicht, was sie wissen“, neu betrachtet werden, weil dadurch das Zusammenspiel unterschiedlicher Wissensformen und Legitimationsmaßstäbe untersuchbar werden, die in praktischen Feldern gelten. Die Verwebungen von Lebensform, in Sprachspielen konstituiertes Wissen, Macht und Subjektbildung im Alltagsdiskurs können so aufgedeckt werden. Forschungs- und Entwicklungsarenen als interdiskursive Ereignisse sind Orte der Transformation von Sprache, Wissen und Praktiken.

[6] KomBiA (Kompetenzbilanzierung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) ist ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, das mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 21IAWB013B finanziert wird.

Zitieren des Beitrags

Gössling, B. (2017): Forschungs- und Entwicklungsprojekte als diskursive Arenen: Wissensformation im Interdiskurs von Praktikern und Forschern. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 33, 1-18. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe33/goessling_bwpat33.pdf (14-12-2017).