Call for Papers für

Ausgabe 51:

Drop-Outs in der beruflichen Bildung

Exposé einreichen bis 11.5.2026 !

zum Spezial AT-7

Wirtschaftspädagogik in Österreich 2025

(Juni 2025)

Zum Profil 12:

Digitale Festschrift für H.-Hugo Kremer

(Mai 2025)

BWP – Die Zeitschrift für Berufsbildung

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Formate

F Forschungsbeiträge

D Diskussionsbeiträge

B Berichte & Reflexionen

P Aus der Praxis

Service: Hinweise der letzten 14 Tage

Newsletter

bwp@ 46 - Juni 2024

Demografische Entwicklung im Blickwinkel der beruflichen Bildung

Hrsg.: , , &

Lehrkräftebedarf für Berufsbildende Schulen bis 2035 – Quantitäten und Lösungsvorschläge

In dem Beitrag wird zunächst ein Überblick über den Ist-Stand an Lehrkräften in den berufsbildenden Schulen der sechzehn Länder der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Anschließend wird – beruhend auf der von der Kultusministerkonferenz jüngst vorausberechneten Entwicklung der Schüler/innenzahlen an berufsbildenden Schulen – der (Einstellungs-)Bedarf der Länder an Lehrkräften für die berufsbildenden Schulen, unterteilt in die Flächenländer West und Ost sowie die Stadtstaaten, bis zum Jahr 2035 vorausberechnet. Dem werden die jeweils neuesten verfügbaren Parameter wie etwa die Altersstruktur der Lehrkräfte oder die Zahl der Lehramtsstudierenden zu Grunde gelegt. Aus der Gegenüberstellung von Einstellungsbedarf und Einstellungsmöglichkeiten wird deutlich, inwieweit die Länder unter Fortschreibung der bisherigen Bedingungen ihren eigenen Bedarf mit von ihnen qualifizierten Lehrkräften erfüllen können Abschließend werden die im Diskurs stehenden Vorschläge, dem Fachkräftemangel in berufsbildenden Schulen angemessen zu begegnen, beleuchtet.

Demand for teachers for vocational schools until 2035 – quantities and proposed solutions

This article first provides an overview of the current number of teachers in vocational schools in the sixteen federal states of the Federal Republic of Germany. Then – based on the development of pupil numbers at vocational schools recently forecast by the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder – the (recruitment) requirements of the Länder for teachers for vocational schools, divided into the western and eastern states and the city states, are forecast up to the year 2035. This is based on the latest available parameters, such as the age structure of the teaching staff or the number of student teachers. The comparison of recruitment needs and recruitment opportunities shows the extent to which the federal states will be able to meet their own needs with their own qualified teachers under the current conditions.

1 Ist-Stand an Lehrkräften in den Bundesländern an berufsbildenden Schulen

1.1 Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen in den Ländern

Der Mangel an Lehrkräften scheint sich als Achillesverse des Bildungswesens in Deutschland zu erweisen, diese Erkenntnis hat mittlerweile auch das allgemeinbildende Schulwesen erfasst, für die berufsbildenden Schulen ist die Erkenntnis hingegen nicht neu. Dort haben die verschiedenen Zugangswege neben der grundständigen Lehramtsausbildung – die Maßnahmen des Quer- und des Seiteneinstiegs – zu einer komplexen Situation geführt.

Von den im jüngst referierten Berichtsjahr 2022 (Schuljahr 2022/23) an den allgemein- und berufsbildenden Schulen arbeitenden knapp 770.000 voll- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräften unterrichten knapp 115.000 Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen. Tabelle 1 gibt die Anzahl der Lehrkräfte nach Ländern sowie nach Schulformen (Teilzeit bzw. Vollzeitform) wieder. Diese Unterscheidung hat systematisierenden Charakter, in der Praxis unterrichten die Lehrkräfte durchaus auch jeweils in beiden Schulformen.

Tabelle 1: Lehrkräfte nach Schulformen und Ländern 2022

|

Ländergruppen |

Insgesamt |

Vollzeitform |

Teilzeitform |

|

Baden-Württemberg |

21.486 |

14.132 |

7.354 |

|

Bayern |

17.279 |

8.987 |

8.292 |

|

Hessen |

8.294 |

5.011 |

3.283 |

|

Niedersachsen |

11.654 |

7.231 |

4.423 |

|

Nordrhein-Westfalen |

23.587 |

13.989 |

9.598 |

|

Rheinland-Pfalz |

4.832 |

2.823 |

2.009 |

|

Saarland |

1.379 |

864 |

515 |

|

Schleswig-Holstein |

4.162 |

2.281 |

1.881 |

|

Flächenstaaten West |

92.673 |

55.318 |

37.355 |

|

Brandenburg |

2.124 |

1.039 |

1.085 |

|

Mecklenburg-Vorpommern |

1.514 |

920 |

594 |

|

Sachsen |

5.432 |

3.488 |

1.944 |

|

Sachsen-Anhalt |

2.167 |

1.302 |

865 |

|

Thüringen |

3.046 |

1.964 |

1.082 |

|

Flächenstaaten Ost |

14.283 |

8.713 |

5.570 |

|

Berlin |

4.354 |

2.603 |

1.751 |

|

Hamburg |

1.206 |

605 |

601 |

|

Bremen |

2.332 |

1.125 |

1.207 |

|

Stadtstaaten |

7.892 |

4.333 |

3.559 |

|

Deutschland |

114.848 |

68.364 |

46.484 |

Quelle: KMK, 2024a

1.2 Qualifikation und Alter der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen

Hinsichtlich der Lehramtsprüfungen weisen die Lehrkräfte an den Beruflichen Schulen[1] zwischen den Ländergruppen und Ländern teils beachtliche Unterschiede auf. So ist der Anteil der Lehrkräfte mit Lehrbefähigungen für ausschließlich allgemeinbildende Fächer in den westlichen Flächenländern mit knapp 30 % fast doppelt so hoch wie in den Stadtstaaten und den östlichen Flächenländern. Gravierend fällt der Umstand des in den vergangenen Jahren in allen Ländergruppen gewachsenen Anteils der Lehrkräfte ohne eine Lehramtsprüfung aus; in den östlichen Flächenländern unterrichten im Schuljahr 2022/23 nahezu 40 % (38,02 %) der Lehrkräfte, ohne zuvor eine Lehramtsprüfung abgelegt zu haben – eine Folge des gewachsenen „Seiteneinstiegs“ in die Beruflichen Schulen.

Tabelle 2: Lehrkräfte an Beruflichen Schulen 2022/23 nach Lehramtsprüfung (in %) und Ländergruppen

|

Deutschland |

Flächen-länder West |

Flächen-länder Ost |

Stadt-staaten |

|

|

Lehrämter für die Sek. II (berufliche Fächer) oder für die berufliche Schulen |

41,70 |

41,55 |

34,35 |

56,65 |

|

Lehrämter für die Sekundarstufe II |

25,98 |

28,59 |

14,95 |

15,87 |

|

Lehrkräfte ohne (anerkannte) Lehramtsprüfung bzw. ohne DDR – Lehrerqualifikation |

21,22 |

18,75 |

38,02 |

19,44 |

|

Lehrämter für Fachpraxis |

2,56 |

2,84 |

0,93 |

2,30 |

|

Fachlehrkräfte/Fachlehrämter |

2,18 |

2,45 |

1,26 |

0,73 |

|

Lehrämter für alle oder einzelne |

0,83 |

0,62 |

1,66 |

1,73 |

|

DDR-Lehrerqualifikation – Hochschulabschluss |

0,81 |

0,00 |

6,33 |

0,22 |

|

DDR-Lehrerqualifikation – Fachschulabschluss |

0,12 |

0,00 |

0,92 |

0,01 |

|

Sonderpädagogische Lehrämter |

0,60 |

0,61 |

0,23 |

1,04 |

|

Übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sek. I |

0,37 |

0,16 |

1,05 |

1,52 |

|

Lehramt der Grundschule bzw. der |

0,03 |

0,00 |

0,16 |

0,03 |

|

Ohne Angabe |

3,61 |

4,42 |

0,15 |

0,46 |

|

Insgesamt |

100 |

100 |

100 |

100 |

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2023; eigene Berechnungen

Auch hinsichtlich der Altersverteilung der Lehrkräfte an den Berufsbildenden Schulen lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den Ländergruppen herausstellen: So beträgt der Anteil der 55 jährigen und älteren Lehrkräfte, die alleine in den nächsten 10 Jahren zu ersetzen sind, in den Stadtstaaten und den östlichen Flächenländern mehr als ein Drittel, mehr als jede zweite Lehrkraft ist dort mindestens 50 Jahre alt (Tabelle 3).

Tabelle 3: Voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte nach Altersgruppen (%) und Ländergruppen 2022/23

|

Deutschland |

Flächenländer West |

Flächenländer Ost |

Stadtstaaten |

|

|

unter 30 |

2,9 |

3,0 |

2,8 |

1,3 |

|

30 bis unter 35 |

10,2 |

10,6 |

9,1 |

6,5 |

|

35 bis unter 40 |

13,6 |

14,0 |

11,9 |

12,2 |

|

40 bis unter 45 |

14,0 |

14,0 |

13,0 |

15,5 |

|

45 bis unter 50 |

12,0 |

12,2 |

10,2 |

12,6 |

|

50 bis unter 55 |

16,0 |

16,1 |

15,0 |

16,7 |

|

55 bis unter 60 |

17,5 |

16,9 |

19,8 |

19,5 |

|

60 bis unter 65 |

12,1 |

11,4 |

16,1 |

13,1 |

|

65 und älter |

1,7 |

1,5 |

2,1 |

2,5 |

|

Insgesamt |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

55 Jahre und älter |

31,3 |

29,9 |

38,0 |

35,1 |

|

50 Jahre und älter |

47,4 |

46,0 |

53,0 |

51,9 |

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2023; eigene Berechnungen

2 Vorausberechnung des Bedarfs an Lehrkräften in den Flächenländern West, Ost und den Stadtstaaten

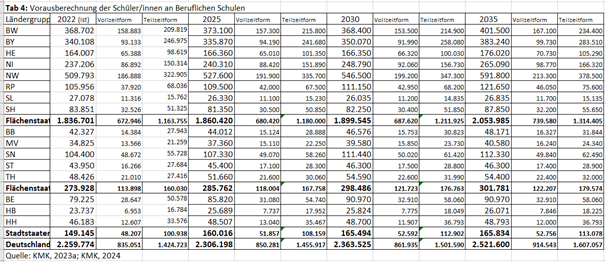

Ausgangspunkt für die hier vorgenommene Modellrechnung ist die Verteilung von Schülern/innen und Lehrkräften im Schuljahr 2022/23, wie sie von der Kultusministerkonferenz in ihrer Publikation „Schüler/-innen, Klassen, Lehrkräfte und Absolvierende der Schulen 2013 bis 2022“ (KMK, 2024a) jüngst vorgelegt wurde. Die so gewonnenen Strukturdaten für das Jahr 2022 werden konstant gesetzt und auf die jüngste Vorausberechnung der Kultusministerkonferenz (2023a) der Entwicklung der Schüler/innenzahlen angewendet. Ein Auszug der Gesamtentwicklung der prognostizierten Zahl der Schüler/innen an Beruflichen Schulen in Deutschland von 2025 bis 2035 ist Tabelle 4 zu entnehmen; im Anhang weist die Tabelle A1 auch für die Jahre 2030 und 2035 die Schüler/innenzahlen in Voll- und Teilzeitform auf.

Tabelle 4: Vorausberechnung der Schüler/innen an Beruflichen Schulen 2025, 2030 und 2035

|

Ländergruppen |

2022 (Ist) |

Vollzeitform |

Teilzeitform |

2025 |

2030 |

2035 |

|

BW |

368.702 |

158.883 |

209.819 |

373.100 |

368.400 |

401.500 |

|

BY |

340.108 |

93.133 |

246.975 |

335.870 |

350.070 |

383.240 |

|

HE |

164.007 |

65.388 |

98.619 |

166.360 |

166.350 |

176.020 |

|

NI |

237.206 |

86.892 |

150.314 |

240.310 |

248.790 |

265.090 |

|

NW |

509.793 |

186.888 |

322.905 |

527.600 |

546.500 |

591.800 |

|

RP |

105.956 |

37.920 |

68.036 |

109.500 |

111.150 |

121.650 |

|

SL |

27.078 |

11.316 |

15.762 |

26.330 |

26.035 |

26.835 |

|

SH |

83.851 |

32.526 |

51.325 |

81.350 |

82.250 |

87.850 |

|

Flächenstaaten West |

1.836.701 |

672.946 |

1.163.755 |

1.860.420 |

1.899.545 |

2.053.985 |

|

BB |

42.327 |

14.384 |

27.943 |

44.012 |

46.576 |

48.171 |

|

MV |

34.825 |

13.566 |

21.259 |

37.360 |

39.580 |

40.580 |

|

SN |

104.400 |

48.672 |

55.728 |

107.330 |

111.440 |

112.330 |

|

ST |

43.950 |

16.266 |

27.684 |

45.400 |

46.300 |

46.300 |

|

TH |

48.426 |

21.010 |

27.416 |

51.660 |

54.590 |

54.400 |

|

Flächenstaaten Ost |

273.928 |

113.898 |

160.030 |

285.762 |

298.486 |

301.781 |

|

BE |

79.225 |

28.647 |

50.578 |

85.820 |

90.970 |

90.970 |

|

HB |

23.737 |

6.953 |

16.784 |

25.689 |

25.824 |

26.071 |

|

HH |

46.183 |

12.607 |

33.576 |

48.507 |

48.700 |

48.793 |

|

Stadtstaaten |

149.145 |

48.207 |

100.938 |

160.016 |

165.494 |

165.834 |

|

Deutschland |

2.259.774 |

835.051 |

1.424.723 |

2.306.198 |

2.363.525 |

2.521.600 |

Quelle: KMK, 2023a; KMK, 2024a

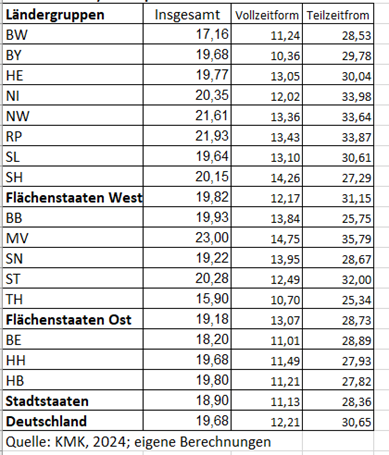

Die Gesamtzahl der Schüler/innen an den Beruflichen Schulen wird demnach in allen Ländergruppen zwischen 2022 und 2035 um mindestens 10 % ansteigen, in den westlichen Flächenstaaten gar um fast 12 %. Der Lehrkräftebedarf für die einzelnen Jahre bis zum Jahr 2035 ergibt sich aus der Zahl der der Schüler/innen je Schulform (Schüler/innen-Lehrkraft-Relation). Tabelle 5 weist nach Ländergruppen zusammengefasste Relationen auf, für die Vorausberechnung des Lehrkräftebedarfs wurde jedoch mit ländergenauen Schüler/innen-Lehrkraft-Relation gerechnet, wie sie in der Tabelle A2 (Anhang) ausgewiesen werden.

Tabelle 5: Schüler/innen pro Lehrkraft nach Schulformen und Ländergruppen 2022

|

Ländergruppen |

Insgesamt |

Vollzeitform |

Teilzeitform |

|

Flächenstaaten West |

19,82 |

12,17 |

31,15 |

|

Flächenstaaten Ost |

19,18 |

13,07 |

28,73 |

|

Stadtstaaten |

18,90 |

11,13 |

28,36 |

|

Deutschland |

19,68 |

12,21 |

30,65 |

Quelle: KMK, 2024a; eigene Berechnungen

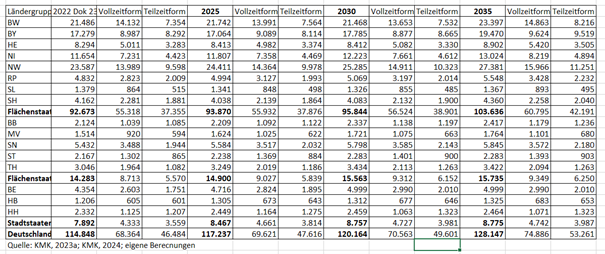

Der Lehrkräftebedarf wird dabei direkt in Personen berechnet (Voll- und Teilzeit), stundenweise Beschäftigte, die vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen werden, bleiben unberücksichtigt. Die entsprechenden Zahlen als Auszug der Gesamtentwicklung des Lehrkräftebedarfs gibt Tabelle 6 wieder. Die ländergenaue Entwicklung ist in Tabelle A3 im Anhang ausgewiesen. Länderübergreifend wird der Bedarf an Lehrkräften gegenüber dem jüngst referierten Stand 2022 um gut 13.000 Personen ansteigen.

Tabelle 6: Vorausberechnung des Lehrkräftebedarfs an Beruflichen Schulen nach Ländergruppen 2025, 2030 und 2035

|

Flächenstaaten West |

Flächenstaaten Ost |

Stadtstaaten |

Deutschland |

|

|

2022 (Ist) |

92.673 |

14.283 |

7.892 |

114.848 |

|

2025 |

93.870 |

14.900 |

8.467 |

117.237 |

|

2030 |

95.844 |

15.563 |

8.757 |

120.164 |

|

2035 |

103.636 |

15.735 |

8.775 |

128.147 |

Quelle: KMK, 2023a; KMK, 2024a; eigene Berechnungen

Generell muss bei den hier bis zum Jahr 2035 vorausberechneten jährlichen Lehrkräftebedarfen beachtet werden, dass die Schüler/innen-Lehrkräfte-Relationen, die mit den Daten der KMK-Vorausberechnung verknüpft werden, bereits die im Schuljahr 2022/23 bestehende Mangelsituation nicht oder nicht adäquat besetzter Stellen enthalten. So hatte das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen alleine für den Bereich der öffentlichen Berufskollegs zum Stichtag 01.06.2023 eine Anzahl von 271fehlenden Lehrkräften mitgeteilt, die zur Deckung des Stellenbedarfs erforderlich gewesen wären (MSB, 2023a). Dieser Mangel wird faktisch implizit fortgeschrieben. Der hier jeweils unter den beschriebenen Annahmen ermittelte jährliche Lehrkräftebedarf bildet damit eine Untergrenze ab. M.a.W.: Wenn es gelingt, den für das Jahr 2035 vorausberechneten Bedarf an Lehrkräften länderübergreifend i.H. von 128.000 Lehrkräften zu decken, so wird hinsichtlich der Lehrkräfteversorgung gerade einmal die (Mangel-)Situation des Jahres 2022/23 wiederhergestellt.

Die Bestimmung des Lehrkräfteangebots

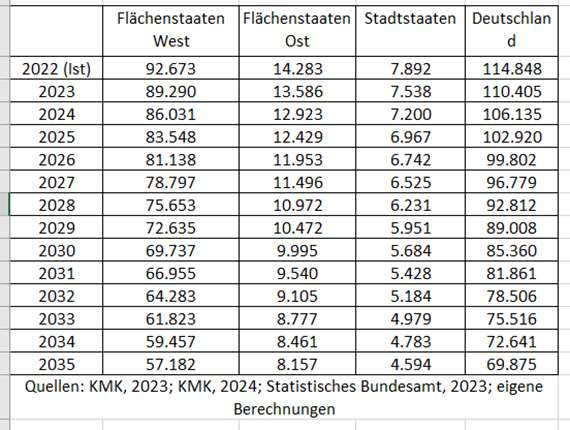

Grundlage für das Lehrkräfteangebot sind die in den bereits zitierten Berichten (KMK, 2024a; Statistisches Bundesamt, 2023) ausgewiesenen Bestandszahlen für das Schuljahr 2022/23 (s. Tabelle 1) sowie die Angaben zur Altersstruktur der Lehrkräfte (s. Tabelle 2), so dass auf dieser Grundlage der jährliche Rückgang des Bestands für die Ländergruppen ermittelt werden kann. In der Studie „Entwicklung von Lehrkräftebedarf und -angebot in Deutschland bis 2030“ unterstellt Klemm, dass „wie bisher das durchschnittliche Alter des Ausscheidens aus dem Schuldienst aus Altersgründen bei 64 liegen wird und dass gleichfalls wie in den vergangenen Jahren jährlich 0,6 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer aus anderen als aus Altersgründen den Schuldienst verlassen werden“ (Klemm, 2022, S. 14). Im Rahmen der hier erfolgten Berechnungen wird unterstellt, dass die Landesregierungen mit dem Vorhaben erfolgreich sind, das Durchschnittsalter des Renten- bzw. des Pensionseintritts der Lehrkräfte zu erhöhen (vgl. SWK, 2023a, S. 9), unterstellt wird hier ein Eintritt in den Ruhestand mit 65 Jahren. Die Annahme, dass bei der Fortschreibung des Bestands jährlich 0,6 Prozent der Lehrer/innen jenseits von Altersgründen aus dem Schuldienst ausscheidet, wird hingegen übernommen, sodass sich die in Tabelle 7 ausgewiesene Bestandsentwicklung ergibt. Auch in dieser Hinsicht erweist sich die vorgelegte Modellrechnung als eine vorsichtig ermittelte Untergrenze. Mittlerweile könnten nicht zu vernachlässigende Aspekte einer erhöhten Belastung im Lehrberuf, Long Covid oder auch vermehrt im Rahmen des Fachkräftemangels in Betracht gezogene mögliche Alternativen aus Sicht der Lehrkräfte für eine Erhöhung des bislang plausiblen Faktors von 0,6 Prozent sprechen. Alleine eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte würde länderübergreifend den Ersatzbedarf bis 2035 um 3.000 Lehrkräfte erhöhen.

Tabelle 7: Vorausberechnung des Lehrkräftebestands (ohne Zugänge) an Beruflichen Schulen nach Ländergruppen 2025, 2030 und 2035

|

Flächenstaaten West |

Flächenstaaten Ost |

Stadtstaaten |

Deutschland |

|

|

2022 (Ist) |

92.673 |

14.283 |

7.892 |

114.848 |

|

2025 |

83.548 |

12.429 |

6.967 |

102.920 |

|

2030 |

69.737 |

9.995 |

5.684 |

85.360 |

|

2035 |

57.182 |

8.157 |

4.594 |

69.875 |

Quellen: KMK, 2023; KMK, 2024a; Statistisches Bundesamt, 2023; eigene Berechnungen.

Lesebeispiel: Sofern keine Person in den Schuldienst der östlichen Flächenländer eingestellt würde, wird sich im Jahr 2030 der Personalbestand dort auf knapp 10.000 (9.995) Lehrkräfte vermindert haben.

Die jahrgenaue Vorausberechnung des Lehrkräftebestands ist in der Tabelle A4 (Anhang) ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung des Lehrkräftebedarfs (Tabelle 6) und des Lehrkräftebestands (Tabelle 7) ergibt sich der Lehrkräfteeinstellungsbedarf, wie er in Tabelle 8 ersichtlich wird.

Tabelle 8: Vorausberechnung des Lehrkräfteeinstellungsbedarfs an Beruflichen Schulen nach Ländergruppen.

|

Flächenstaaten West |

Flächenstaaten Ost |

Stadtstaaten |

Deutschland |

|

|

2025 (kumuliert) |

10.321 |

2.471 |

1.500 |

14.293 |

|

2030 (kumuliert) |

26.107 |

5.568 |

3.073 |

34.749 |

|

2035 (kumuliert) |

46.455 |

7.579 |

4.181 |

58.214 |

|

jährlicher Durchschnitt 2025 bis 2035 |

4.223 |

689 |

380 |

5.297 |

Quellen: KMK, 2023a; KMK, 2024a; Statistisches Bundesamt, 2023; eigene Berechnungen.

Lesebeispiel: In den westlichen Flächenstaaten müssen bis zum Jahr 2030 mindestens 26.100 Lehrkräfte eingestellt werden, um den bis dahin auftretenden Bedarf zu decken. Verteilt man die jährlichen Einstellungsbedarfe, die zwischen 2025 und 2035 erforderlich werden, gleichmäßig, so sind in den westlichen Flächenändern jährlich mindestens 4.223 Lehrkräfte an Beruflichen Schulen einzustellen.

Folgt man den zusammengefassten Modellrechnungen der Länder und ermittelt einen jährlichen Durchschnitt der Einstellungsbedarfe, so weisen deren Modellrechnungen für die westlichen Flächenländer 3.478, die östlichen Flächenländer 708 und die Stadtstaaten 347 einzustellende Lehrkräfte pro Jahr aus (KMK, 2023b, Anlage 1, eigene Berechnungen). Offen bleibt jedoch, auf welchen Annahmen diese Ergebnisse beruhen; hier empfiehlt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK, „Transparenz über die in die Prognosen eingehenden Annahmen in allen Ländern“ herzustellen (SWK, 2023b, S. 4; vgl. auch Klemm, 2024, S. 46). Diese Transparenz liegt auch bei den maßgebenden Vorausberechnungen der Anzahl der Schüler/innen der KMK noch nicht vor. So erfolgt kein Hinweis, ob sich die KMK auf die jeweils jüngste (zur Zeit 15.) koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes bezieht und welche Variante hinsichtlich der Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, der Lebenserwartung und des Wanderungssaldos hier gewählt wurde.

Kann es gelingen, den Einstellungsbedarf mit qualifizierten Lehrkräften zu decken?

Das Neuangebot von Lehrkräften wird hier zunächst in Anlehnung an die methodische Vorgehensweise Klemms (2022) berechnet. Ausgangspunkt sind Zahlen der Schulabsolvierenden mit allgemeiner Hochschulreife ab dem Jahr 2010, die von der KMK auch prognostiziert werden (jüngst KMK, 2023a). Ebenfalls als Ist-Werte stellt die KMK die Zahl der Lehramtsstudierenden für Berufliche Schulen bzw. den Sekundarbereich II (berufliche Fächer) mit angestrebtem Abschluss Master im 1. und 2. Fachsemester und mit angestrebtem Abschluss Staatsexamen im 7. und 8. Fachsemester) bereit (KMK, 2023c). Setzt man diese Zahl in ein Verhältnis zur Zahl der Studienberechtigten fünf[2] Jahre zuvor, so erhält man eine Quote der Hochschulzugangsberechtigten, die nach fünf Jahren vor dem Ende des Lehramtsstudiums für Berufliche Schulen stehen. Der Durchschnitt dieser Quote (I) der jüngsten drei Berichtsjahre 2020 bis 2022 beträgt für die westlichen Flächenländer 5,9 Promille, für die östlichen Flächenländer 4,4 und für die Stadtstaaten 9,7 Promille.

Die KMK-Statistik „Einstellung von Lehrkräften“ (jüngst KMK, 2023c) legt ländergenau offen, wie viele Personen den Vorbereitungsdienst für „Berufliche Schulen, Sekundarbereich II (berufl. Fächer)“ absolvieren und damit als qualifizierte Lehrkräfte eingestellt werden können. Setzt man deren Anzahlen ins Verhältnis zu den Personen, die vier Jahre zuvor vor dem Ende des Lehramtsstudiums für Berufliche Schulen standen, erhält man eine weitere Quote (II). Deren Durchschnitt der jüngsten drei Berichtsjahre (2020 bis 2022) beträgt für die Stadtstaaten 69 %, für die östlichen Flächenländer 125 % und die westlichen Flächenländer 146 %. Hier fließt ein, dass einzelne Länder, speziell für das Lehramt für berufliche Schulen, Bewerber/innen mit einem nicht lehramtsbezogenen Studienabschluss in den Vorbereitungsdienst einstellen (sog. Quereinsteiger).

Mit der Verknüpfung dieser Daten (Hochschulzugangsberechtigte – Quote I – Quote II) lässt sich eine Vorausberechnung der Neuabsolventen des Vorbereitungsdienstes neun Jahre nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung aufstellen (s. Tabelle 9).

Tabelle 9: Vorausberechnung Neuabsolventen Vorbereitungsdienst Berufliche Schulen, Sekundarbereich II (berufliche Fächer) nach Ländergruppen

|

Jahr |

Neuabsolventen Vorbereitungsdienst Berufliche Schulen, Sekundarbereich II (berufliche Fächer) |

|||

|

Flächenstaaten West |

Flächenstaaten Ost |

Stadtstaaten |

Deutschland |

|

|

2022 (Ist) |

2.243 |

198 |

158 |

2.599 |

|

2030 |

2.136 |

214 |

179 |

2.529 |

|

2031 |

2.087 |

213 |

180 |

2.479 |

|

2032 |

2.117 |

217 |

184 |

2.518 |

|

2033 |

2.117 |

216 |

187 |

2.519 |

|

2034 |

1.875 |

221 |

191 |

2.287 |

|

2035 |

1.721 |

231 |

195 |

2.146 |

Quellen: KMK, 2023a, 2023c, Tabellenauszüge EvL 2020, 2021; eigene Berechnungen

Auffällig ist die „Delle“ der Jahre 2034 und vor allem 2035 für die westlichen Flächenstaaten, in denen die Zahl der vorausberechneten Neuabsolventen/innen von deutlich über 2.000 auf bis zu gut 1700 herabsinkt: Infolge der Umstellung von „G8“ auf „G9“ wird jeweils nahezu ein kompletter Entlassjahrgang der gymnasialen Oberstufe im Jahr 2025 in Bayern und im Jahr 2026 im einwohnerstärksten Bundesland NRW ausbleiben und dementsprechend für eine Einstellung an beruflichen Schulen in den Jahren 2034 und 2035 anteilig fehlen.

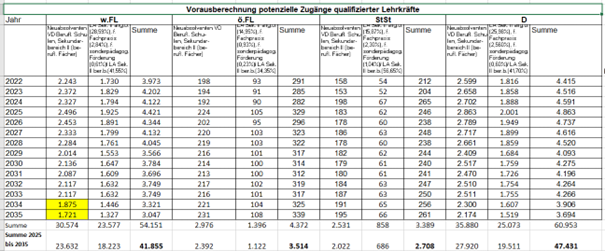

An den berufsbildenden Schulen unterrichten auch Lehrkräfte mit ausschließlich allgemeinbildenden Fächern (s. Tabelle 2), die in der Angebotsvorausberechnung bisher nicht berücksichtigt sind. Schulstufenadäquat stehen hier die Lehrämter „Gymnasien, Sekundarbereich II (allgemeinbildende Fächer)“ im Vordergrund. Sofern man annimmt, dass an den beruflichen Schulen sich die Anteile der Lehrkräfte der beruflichen Fachrichtungen und der Lehrkräfte mit ausschließlich allgemeinbildenden Fächern der Sekundarstufe II sowie der Lehrkräfte für Fachpraxis und der Lehrkräfte mit einem sonderpädagogischen Lehramt sich wie im jüngst referierten Schuljahr 2022/23 (s. Tabelle 2) verhalten und eingestellt werden können, ergibt sich die in Tabelle 10 dargestellte Vorausberechnung potenzieller Lehrkräfte für berufsbildende Schulen nach Ländergruppen.

Tabelle 10: Vorausberechnung potenzieller Zugänge qualifizierter Lehrkräfte für berufliche Schulen nach Ländergruppen 2025, 2030, 2035 sowie kumuliert

|

Jahr |

2025 |

2030 |

2035 |

2025 bis 2035 kumuliert |

|

|

Flächenstaaten West |

Neuabsolventen VD Berufl. Schu- |

2.496 |

2.136 |

1.721 |

23.632 |

|

len, Sekundarbereich II (berufl. Fächer) |

|||||

|

LA Sek. II allg.b. (28,59%), f. Fachpraxis (2,84%), f. sonderpädagog. Förderung (0,61%)/ LA Sek. II ber.b.(41,55%) |

1.925 |

1.647 |

1.327 |

18.223 |

|

|

Summe |

4.421 |

3.784 |

3.047 |

41.885 |

|

|

Flächenstaaten Ost |

Neuabsolventen VD Berufl. Schu- |

224 |

214 |

231 |

2.392 |

|

len, Sekundarbereich II (berufl. Fächer) |

|||||

|

LA Sek. II allg.b. (14,95%), f. Fachpraxis (0,93%), f. sonderpädagog. Förderung (0,23%)/ LA Sek. II ber.b.(34,35%) |

105 |

100 |

108 |

1.122 |

|

|

Summe |

329 |

314 |

339 |

3.514 |

|

|

Stadtstaaten |

Neuabsolventen VD Berufl. Schu- |

183 |

179 |

195 |

2.022 |

|

len, Sekundarbereich II (berufl. Fächer) |

|||||

|

LA Sek. II allg.b. (15,87%), f. Fachpraxis (2,30%), f. sonderpädagog. Förderung (1,04%)/ LA Sek. II ber.b.(56,65%) |

62 |

61 |

66 |

686 |

|

|

Summe |

245 |

240 |

261 |

2.708 |

|

|

Deutschland |

Neuabsolventen VD Berufl. Schu |

2.863 |

2.517 |

2.174 |

27.920 |

|

len, Sekundarbereich II (berufl. Fächer) |

|||||

|

LA Sek. II allg.b. (25,98%), f. Fachpraxis (2,56%), f. sonderpädagog. Förderung (0,60%)/ LA Sek. II ber.b.(41,70%) |

2.001 |

1.759 |

1.519 |

19.511 |

|

|

Summe |

4.864 |

4.276 |

3.693 |

47.431 |

Quellen: KMK, 2023a, 2023c, Tabellenauszüge EvL 2014, 2016 bis 2021; eigene Berechnungen

Im Anhang wird diese Vorausberechnung jahrgenau ausgewiesen (Tabelle A5).

Bislang wurden lediglich die Lehrämter der Lehrkräfte als homogener Faktor thematisiert (Zugehörigkeit zu einer beruflichen Fachrichtung, zu einem allgemeinbildendem Fach, …). Im Detail aber ist genau eine spezifische Fachrichtung, genau ein spezielles Fach für den Einstellungsbedarf einer Einzelschule relevant. Ein/e Wirtschaftspädagoge/in wird beispielsweise nicht im Unterrichtsbetrieb eine/n Bautechniker/in ersetzen können und sollen. Daher ist für die Einzelschule die Art der beruflichen Fachrichtung und das genaue Angebot der allgemeinbildenden Fächer der potenziellen Lehrkräfte entscheidend. Eine (Nach-)Steuerung der potenziellen Zugänge von qualifizierten Lehrkräften für Berufliche Schulen ist daher von besonderer Bedeutung.

Ermittelt man aus den für die Jahre 2025 bis 2035 kumulierten potenziellen Zugängen qualifizierter Lehrkräfte einen durchschnittlichen Jahreswert und stellt diesen dem durchschnittlichen jährlichen Einstellungsbedarf (s. Tabelle 8) gegenüber, lässt sich schlussfolgern, ob die jeweiligen Ländergruppen unter Fortschreibung der bisherigen Bedingungen ihren eigenen Bedarf mit von ihnen qualifizierten Lehrkräften erfüllen können (Tabelle 11).

Tabelle 11: Durchschnittlicher jährlicher Einstellungsbedarf und potenzielle Zugänge qualifizierter Lehrkräfte

|

jährlicher Durchschnitt 2025 bis 2035 |

Flächenstaaten West |

Flächenstaaten Ost |

Stadtstaaten |

Deutschland |

|

Einstellungsbedarf |

4.223 |

689 |

380 |

5.297 |

|

Potenzieller Zugang qualifizierter Lehrkräfte |

3.808 |

319 |

246 |

4.312 |

|

Quellen: s. Tabellen 8, 10. |

Deutlich wird, dass es im günstigen Falle noch nicht einmal der Ländergruppe der westlichen Flächenländer gelingen könnte, den eigenen Einstellungsbedarf zu decken: Für diesen günstigen Fall müsste die bisherige Rekrutierung der Lehrkräfte an Beruflichen Schulen über Studium und Vorbereitungsdienst so wie im Durchschnitt der zuletzt referierten Berichtsjahre greifen und die Ausbildung genau in den nachgefragten Fächer/-kombinationen stattfinden, was mit einem gewissen Maß an (Nach-)Steuerung verbunden sein müsste. Erkennbar ist ferner, dass selbst unter den getroffenen begünstigenden Annahmen es bei Weitem den Stadtstaaten und in stärkerer Weise den östlichen Flächenländern nicht gelingen dürfte, unter Fortschreibung der Bedingungen den eigenen Einstellungsbedarf nachhaltig zu decken.

Folgt man den Befunden des jüngsten Schulbarometers, so erweist sich u. a. ein Drittel der Lehrkräfte als emotional erschöpft und „ein Viertel der Lehrkräfte kann sich … einen Berufswechsel vorstellen“ (Robert-Bosch-Stiftung, 2024, S. 9). Für die Länder gilt es demnach nicht nur, neue Lehrkräfte zu gewinnen, sondern gleichzeitig Anstrengungen zu unternehmen, die im System Arbeitenden auch zu halten. Hierzu werden fachgerechte Vorschläge (Arbeitszeitreserven, multiprofessionelle Teams, IT- und Verwaltungsunterstützung, angemessene Besoldung/Vergütung, Laufbahnperspektiven, …) unterbreitet (vgl. GEW, 2022).

Die historisch gewachsene Lehrkräfteausbildung ist durch eine komplexe und in der Gegenwart eher „fehlende Steuerung“ (Rackles, 2024, S. 46–49) gekennzeichnet. Eine länderübergreifende Zusammenarbeit, wenn nicht sogar Steuerung zumindest in der Ausbildung von Lehrkräften für die „kleineren“ der 16 beruflichen Fachrichtungen scheint hier angeraten.

3 Vorschläge, dem Fachkräftemangel zu begegnen

Der Mangel an qualifizierten Lehrkräften ist für die vergleichsweise junge Schulform Berufsschule ein Dauerthema: Seit ihrer flächendeckenden Einführung vor knapp 90 Jahren sind in der Geschichte der Bundesrepublik und der DDR nur wenige Jahrzehnte vergangen, in denen nicht der Mangel an qualifizierten Lehrkräften die Agenda bestimmt hätte. Dies unterscheidet die berufsbildenden von den allgemeinbildenden Schulen. Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts erfasste der Lehrkräftemangel nach längerer Unterbrechung auch die allgemeinbildenden Schulen, hier insbesondere die Grundschulen und demnächst verstärkt die Schulformen der Sekundarstufe I (vgl. Eicker-Wolf & Klinger, 2023).

Mehrfach wurden in den vergangenen Jahrzehnten Initiativen zur Lehrkräftegewinnung speziell in den Mangelfachrichtungen ergriffen. So hatten im vergangenen Jahrzehnt mehrere Stiftungen im Rahmen des Projekts Monitor Lehrerbildung speziell die gewerblich-technischen Fächer fördern wollen. Ausgehend von den Herausforderungen des Lehramtsstudiums in den gewerblich-technischen Fächern (nicht erfüllte Bedarfsdeckung, hohes Anforderungsprofil, geringes Interesse an den Fächerkombinationen, geringes Image und geringe Berufsattraktivität, unzureichende Ausstattung der Fachdidaktiken, Entwertung des Lehramtsstudiums durch Sondermaßahmen) wurden Forderungen zur zukunftsorientierten und attraktiven Lehrerbildung in den gewerblich-technischen Fächern (Verbesserung des Images und der Berufsattraktivität, Stärkung der Berufspädagogik und Fachdidaktiken, Etablierung tragfähiger Alternativen zum grundständigen Lehramt und Erweiterung der Zugangswege) gestellt (vgl. Bertelsmann-Stiftung u. a., o. J.) Mitte des vergangenen Jahrzehnts hatte der Stifterverband ein Innovationsnetzwerk Lehramt an Beruflichen Schulen gegründet, das 12 Forderungen der Verbesserungen und Erweiterung der Bedingungen für das Lehramt gestellt hatte (vgl. Stifterverband, 2017).

Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts wird ein Mangel an qualifizierten Lehrkräften speziell in den personenbezogenen Fachrichtungen zur Ausbildung in den Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufen virulent.

Der Lehrkräftemangel ist ein Teil des allgemeinen Fachkräftemangels in Deutschland und zugleich auch ein weltweites Problem: So zeigt der jüngste „Global Report on Teachers“ auf, dass weltweit 44 Millionen Lehrkräfte zusätzlich benötigt werden, sofern das Ziel einer hochwertigen Bildung als eines der 2015 von der Weltgemeinschaft beschlossen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) realisiert werden solle (vgl. UNESCO, 2024, S. 16).

Die von der Kultusministerkonferenz eingerichtete Ständige Wissenschaftliche Kommission hat sich der Problematik angenommen und nach den „Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel“ im Frühjahr 2023 (SWK, 2023a) ein umfassendes Gutachten „Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht“ (SWK, 2023b) vorgelegt. Kritisiert wird u. a., dass die Empfehlungen teils wissenschaftlich nicht hinterlegt seien, überwiegend ein geringes Ressourcen-, jedoch ein hohes Konfliktpotential aufwiesen und sich daher als kontraproduktiv darstellten (Tenberg, 2023).

Die Kultusministerkonferenz hat sich mit den „Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräftebildung“ (KMK, 2024b) zu den Empfehlungen der SWK verhalten, die sich auch auf das Lehramt an Beruflichen Schulen beziehen. Demnach bekennt sich die Kultusministerkonferenz zu länderübergreifenden Abstimmungen und Entscheidungen und ermöglicht mit einem Dualen Lehramtsstudium, der Qualifizierung zu Ein-Fach-Lehrkräften und einem Quereinstiegs-Masterstudium zusätzliche Maßnahmen der Länder, um neue Zielgruppen zu erreichen.

Duales Lehramtsstudium: Die „Vorschläge zur Einführung eines dualen berufsintegrierenden Studiums reichen von einer sukzessiven Einbindung der Studierenden in den Unterricht auf der Grundlage des vorausgehenden Erwerbs basaler fachlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Kernkonzepte im Rahmen eines sechssemestrigen Masterstudiums, in das der Vorbereitungsdienst integriert ist, bis hin zu einer Einbindung in den Schulen angestellter Bachelorstudierender in den Unterricht von Anfang an. Insbesondere für das zweite Modell sind Synergieeffekte mit dem Regelmodell der universitären Lehrkräftebildung nur in sehr beschränktem Umfang zu erwarten. Deshalb wird teilweise auch vorgeschlagen, das universitäre Regelstudium durch ein duales Studium an Pädagogischen Hochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu ersetzen, zumindest für die Ausbildung von Grundschullehrkräften, Lehrkräften für die Sekundarstufe I oder die beruflichen Schulen“. (SWK, 2023b, S. 77) Demgegenüber hält die SWK eine flächendeckende (lehramtsübergreifende) Einführung berufsintegrierender dualer Studiengänge als Quereinstieg in Deutschland nicht für sinnvoll (S. 79) und verweist als Alternative zu einem dualen berufsintegrierendem Masterstudium auf die Modelle eines Quereinstiegs-Masterstudium (S. 80).

Qualifizierung zu Ein-Fach-Lehrkräften: Die grundständige Ausbildung im berufsbildenden Bereich sieht zwei Fächer oder Kombinationen von Fächern und beruflichen oder sonderpädagogischen Fachrichtungen oder von zusammenhängenden kleinen und großen beruflichen Fachrichtungen vor (vgl. SWK, 2023b, S. 30). Die Qualifizierung zu Ein-Fach-Lehrkräften könne insbesondere in Verbindung mit dem Quereinstieg für Ein-Fach-Lehrkräfte - also der Zulassung zum Referendariat – „zu einer erheblichen Flexibilisierung der Steuerung beitragen.“ (SWK, 2023b, S.12) Für das Lehramt an berufsbildenden Schulen könne ein analoger qualifizierter Quereinstieg mit zunächst nur einer beruflichen Fachrichtung möglich sein. Vollkommen neu ist der Vorschlag nicht, da es im berufsbildenden Bereich über neue Rekrutierungswege in Mangelfächern bereits heute Ein-Fach-Lehrkräfte gibt (vgl. SWK, 2023b, S.30). „In Kombination mit einem einjährigen Vorbereitungsdienst stellen diese Quereinstiegsmodelle eine wissenschaftsbasierte Alternative zu einem dualen berufsintegrierenden Masterstudium dar, die einen kumulativen Kompetenzaufbau und die Sicherstellung der Standards für die Lehrkräftebildung ermöglicht.“ (SWK, 2023b, S. 86).

Quereinstiegs-Masterstudium: Beim wissenschaftsbasierten Quereinstieg können professionelle Kompetenzen durch die Integration bildungswissenschaftlicher, fachlicher und fachdidaktischer Studienanteile in die universitäre Phase kumulativ aufgebaut werden, sodass die KMK-Standards für die Lehrkräftebildung sichergestellt werden können. Diese Masterstudiengänge erfüllen die Voraussetzungen zur Zulassung zum anschließenden Referendariat. Gut zwei Drittel der 52 Studienstandorte in Deutschland für das berufliche Lehramt bieten seit der Umstellung auf die Bachelor-Master-Studienstrukturen Quereinstiegsmaster an, wobei ein zur beruflichen Fachrichtung affiner Bachelorabschluss Mindestvoraussetzung ist (vgl. SWK, 2023b, S. 81, 83).

Auch wenn sich die KMK zur grundständigen Lehrkräftebildung (Quedlinburger Beschluss) bekennt, bleibt zu prüfen, ob die neuen Qualifizierungswege neben dem Erreichen zusätzlicher Zielgruppen die grundständige Lehrkräfteausbildung zumindest für das Lehramt an Beruflichen Schulen aushöhlt. Eine wissenschaftliche, qualitativ hochwertige Lehrkräftebildung sollte auch künftig ein zentrales Fundament bleiben, um den Anforderungen in den Beruflichen Schulen zu begegnen (vgl. Kremer & Weyland, 2023, S. 58).

Bei allen Maßnahmen sollte beachtet werden, nicht nur die Attraktivität für neue Zielgruppen zu erhöhen, sondern auch die Arbeitsbedingungen der im System Tätigen – auch in ihrer Signalwirkung – zu verbessern, wie es die arbeitnehmerorientierten Vorschläge (GEW, 2022, 2024; auch BvLB, 2024) zum Ausdruck bringen.

Literatur

Bertelsmann-Stiftung, Centrum für Hochschulentwicklung, Deutsche Telekom Stiftung, Stifterverband (HRSg.). Attraktiv und zukunftsorientiert?! – Lehrerbildung in den gewerblich-technischen Fächern für die beruflichen Schulen. Eine Sonderpublikation aus dem Projekt „Monitor Lehrerbildung“. O.O., o. J.

Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung e.V. (BvLB) (2024). Maßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften und zur Lehrkräftebildung. Pressemeldung v. 25.03.2024 https://www.bvlb.de/2024/03/25/pressemeldung-massnahmen-zur-gewinnung-zusaetzlicher-lehrkraefte-und-zur-strukturellen-ergaenzung-der-lehrkraeftebildung/

Dohmen, D. & Thomsen, M. (2018). Prognose der Schüler*innenzahl und des Lehrkräftebedarfs an berufsbildenden Schulen in den Ländern bis 2030. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Eicker-Wolf, K. & Klinger, A. (2023). Beträchtliche Lehrkräftelücke auch unter günstigen Bedingungen: Neue Lehrkräftebedarfsberechnung bis zum Jahr 2035. https://www.gew-hessen.de/fileadmin/user_upload/1_themen/bildungsfinanzierung/2309_A4_lehrkraeftebedarfsberechnung.pdf

Frommberger, D. & Lange, S. (2019); Lehrkräfteentwicklung an berufsbildenden Schulen in Deutschland. Befunde zu Studierendenzahlen, Einstellungsbedarfen und Seiteneinstiegen. In: B. Groot-Wilken & R. Koerber (Hrsg.), Nachhaltige Professionalisierung für Lehrerinnen und Lehrer. Ideen, Entwicklungen, Konzepte. S. 123–146. wbv.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2022). 15 Punkte gegen den Lehrkräftemangel. https://www.gew.de/15-punkte-gegen-lehrkraeftemangel

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2024). GEW-Eckpunkte für die Reform der Lehrer*innenbildung in Zeiten des Fachkräftemangels. https://www.gew.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/hv/Service/Presse/2024/Eckpunkte-LehrerInnenbildung-web.pdf

Klemm, K. (2018). Dringend gesucht: Berufsschullehrer. Die Entwicklung des Einstellungsbedarfs in den beruflichen Schulen zwischen 2016 und 2035. Bertelsmann Stiftung.

Klemm, K. (2022). Entwicklung von Lehrkräftebedarf und -angebot in Deutschland bis 2030 – Expertise, Essen.

Klemm, K. (2024). Lehrkräftebedarf und -angebot in Deutschland bis 2035. Pädagogische Führung, 35 (2), S. 44–46.

Kremer, H.-H. & Weyland, U. (2023). Zur aktuellen Entwicklung der Lehrkräftebildung im berufsbildenden Bereich – eine Analyse. Erziehungswissenschaft. Mitteilungen der DGfE 34, (67), S. 53–61.

Kultusministerkonferenz (2018). Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen (Lehramtstyp 5). Beschluss der KMK v. 12.05.1995 i.d.F. v. 13.09.2018.

Kultusministerkonferenz (2023a). Vorausberechnung der Zahlen der Schüler/-innen und Absolvierenden 2022 bis 2035.

Kultusministerkonferenz (2023b). Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2023 bis 2035 – Zusammengefasste Modellrechnungen der Länder, Berlin. Dokumentation Nr. 238.

Kultusministerkonferenz (2023c). Einstellung von Lehrkräften 2022 – Tabellenauszug, Berlin. (ebenso: Einstellung von Lehrkräften – Tabellenauszüge 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Kultusministerkonferenz (2024a). Schüler/-innen, Klassen, Lehrkräfte und Absolvierende der Schulen 2013 bis 2022, Berlin. Dokumentation Nr. 239.

Kultusministerkonferenz (2024b). Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräftebildung. Beschluss der KMK v. 14.03.2024 https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2024/2024_03_14-Lehrkraeftebildung.pdf

Lange, S. (2023). Seiteneinstieg in das berufliche Lehramt – Notlösung oder dauerhafte Rekrutierungsstrategie der Länder? Bildung und Beruf, (7/8), S. 246-251

Lange, S. & Trampe, K. (2021). Prognosen sind schwierig, nicht nur wenn sie die Zukunft betreffen. Methodische Überlegungen zur Prognose des Lehrkräftebedarfs

an berufsbildenden Schulen. Berufsbildung. Zeitschrift für Theorie-Praxis-Dilog, 75 (190), S. 10–12.

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) (2023a). Tabellen zur Unterrichtsversorgung. Datenstand 01. Juni 2023.

Rackles, M. (2024). Neue Lehrkräfte braucht das Land. Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für die Lehrkräftebildung in Deutschland 2024. Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Robert-Bosch-Stiftung (2024): Deutsches Schulbarometer. Befragung Lehrkräfte. Stuttgart

Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) (2023a). Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/KMK/SWK/2023/SWK-2023-Stellungnahme_Lehrkraeftemangel.pdf

Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (2023b). Gutachten Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht.

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/KMK/SWK/2023/SWK-2023-Gutachten_Lehrkraeftebildung.pdf

Statistisches Bundesamt (2023). Statistischer Bericht Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens – Grunddaten, Schuljahr 2022/23. Ergänzung zur Datenbank GENESIS-Online, Wiesbaden.

Stifterverband (2017). Lehrkräftebildung für Berufliche Schulen innovieren.

Tenberg, R. (2023). Editorial: Die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel. Eine Kritik aus Perspektive der beruflichen Bildung. Journal of Technical Education (JOTED), 11(1), 25–50.

UNESCO (2024). Global Report on Teachers. Adressing teacher shortages and transforming the profession.

Anhang

Tabelle A1: Vorausberechnung der Zahl der Schüler/innen an Beruflichen Schulen (Auszug 2025, 2030, 2035)

Tabelle A2: Schüler/innen pro Lehrkraft nach Schulformen und Ländern 2022

Tabelle A3: Vorausberechnung des Lehrkräftebedarfs an Beruflichen Schulen (Auszug 2025, 2030, 2035)

Tabelle A4: Vorausberechnung des Lehrkräftebestands (ohne Zugänge) an Beruflichen Schulen

Tabelle A5: Vorausberechnung potenzieller Zugänge qualifizierter Lehrkräfte für Berufliche Schulen nach Länder- und Lehramtsgruppen

Quellen: KMK, 2023a; KMK, 2024; Statistisches Bundesamt, 2023; eigene Berechnungen.

[1] Die Bezeichnungen „Berufliche Schulen“ und „Berufsbildende Schulen“ werden üblicherweise synonym verwendet.

[2] In Anlehnung an die methodische Vorgehensweise Klemms (2022) vier Jahre, ergänzt um ein weiteres Jahr (erforderliche weitere 12 Monate auf die berufliche Fachrichtung bezogene fachpraktische Tätigkeit, die Absolventen/innen des Lehramts für berufsbildende Schulen nachweisen (KMK, 2018, S. 2; Frommberger & Lange, 2019, S. 132).

Zitieren des Beitrags

Klinger, A. (2024). Lehrkräftebedarf für Berufsbildende Schulen bis 2035 – Quantitäten und Lösungsvorschläge. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 46, 1–18. https://www.bwpat.de/ausgabe46/klinger_bwpat46.pdf