Spezial 14

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Spezial 14 - Juli 2017

Homo oeconomicus oder Ehrbarer Kaufmann – Reflexionen zum Verhältnis der Wirtschaftspädagogik zu den Wirtschaftswissenschaften

Hrsg.: , &

Reflexive Wirtschaftspädagogik – ein neues Selbstverständnis der Disziplin

In einer vom Ökonomischen und Zweckrationalen gekennzeichneten Gesellschaft liegt die Aufgabe einer reflexiven Wirtschaftspädagogik gerade eben nicht darin, eine rein ökonomische Ausbildung zu verfolgen, vielmehr ist sie um soziale, ethisch-moralische und politische Elemente zu ergänzen. Allgemein ökonomische und beruflich-kaufmännische Bildung werden damit zu einer sozioökonomischen Bildung. Um eine solche Ausrichtung begründen zu können, sind grundlegende Fragen an die Wirtschaftspädagogik zu stellen und zu beantworten, die um die Interpretation der Begriffe Gesellschaft, Wirtschaft, Ethik und Legitimation kreisen. Unterschiedliche Interpretationen und Antworten führen zu unterschiedlichen wirtschaftspädagogischen Selbstverständnissen. Eine reflexive Wirtschaftspädagogik möchte die Diskussion über diese wesentlichen Fragen und Antworten eröffnen und zur Diskussion über die Disziplin einladen und selbst ein – neues? – Selbstverständnis anbieten.

1 Wirtschaftspädagogische Reaktionen auf eine ökonomisierte Gesellschaft

Wir leben in einer ökonomisierten, ausdifferenzierten und pluralen Gesellschaft, die von Europäisierung, Globalisierung und technischen Fortschritt gekennzeichnet ist (vgl. Habermas 2013; Schwinn 2006; Streeck 2013; Tafner 2015, 613-620). Kommunikations- und Verkehrsnetze sowie die Internationalisierung der Sprache treiben diese Phänomene voran (vgl. Schwinn 2006, 203-204) und führen zu einer Komprimierung von Zeit und Raum (vgl. Harvey 1991) mit einer „ständige Beschleunigung […] der Lebens- und Arbeitsrythmen“ (Papst Franziskus 2015, 31). In dieser Multioptionsgesellschaft (Gross 2005) und Risikogesellschaft (Beck 2015) gibt es so viele Wahlmöglichkeiten wie noch nie. Gleichzeitig gibt es Gewinner und Verlierer, Überfluss und Mangel, Hoffnung und Verzweiflung. Gekennzeichnet wird diese Gesellschaft durch eine Kultur der Rationalität (Meyer 2005), die zu einem Imperium der Rationalität (Vietta 2012) geworden ist. Mit diesen Begriffen wird versucht, eine Rationalität auf den Begriff zu bekommen, die in der Tradition im Sinne der okzidentalen Rationalität Max Webers steht, die vor allem auf Zweckrationalität abstellt, die er – Max Weber – selbst sehr kritisch wahrnahm: Effektivitätssteigerung sah er mit Entmenschlichung und Versachlichung verbunden (vgl. Kaesler in Weber 2010, 54). Die europäische und westliche Kultur ist so stark von dieser Kultur der Zweckrationalität geprägt, dass Kapitalismus und Marktwirtschaft, in der sich diese Kultur insbesondere manifestiert, gar als religiöse Phänomene ausgedeutet werden können (vgl. Benjamin 2004; Nelson 2001; Meyer/Boli/Thomas 2005; Rüstow 2009; Tafner 2009; Weber 2010).

Für die Wirtschaftspädagogik stellt sich hier eine wesentliche Kernfrage (vgl. Tafner 2015, XIX): Welche Aufgabe soll wirtschaftliche Erziehung in einem solchen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext überhaupt übernehmen? Welche Funktion und welche Bedeutung sollen ihr zukommen? Wie soll wirtschaftliche Erziehung in einer Kultur aussehen, die durch Zweckrationalität, Funktionalität und Ökonomisierung gekennzeichnet ist? Grundsätzlich sind drei Antworten auf diese Frage möglich: Erstens kann trotz der zahlreichen Literatur zu diesem Thema die beschriebene kulturelle Situation als nicht vorhanden oder als irrelevant abgetan werden. Zweitens könnte der beschriebenen Situation zugestimmt werden, aber darin gar kein besonderer Grund gesehen werden, über die Aufgaben der wirtschaftlichen Erziehung und der Wirtschaftspädagogik nachzudenken. Drittens kann die kulturelle und gesellschaftliche Situation so erkannt und darin ein Problem gesehen werden, das wirtschaftspädagogisch diskutiert werden sollte. Dann ergeben sich aber immer noch zwei Möglichkeiten, wie damit umgegangen werden könnte: Einerseits könnte eine Antwort darin gefunden werden, eine Wirtschaftspädagogik zu verfolgen, welche das rein Ökonomische, das Selbstinteresse, die Zweckrationalität und die Funktionalität als Ausgangspunkt und Zielpunkt des pädagogischen Handeln erkennt. Ansätze dazu versuchte Beck mit seiner Betriebsmoral zu erarbeitet (vgl. Beck 2003; Zabeck 2002; Tafner 2015, 233-284). „Andererseits kann eine Antwort darin gefunden werden, eine Wirtschaftspädagogik zu verfolgen, die den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt und die gesellschaftlichen Folgen des ökonomischen Denkens und Handelns mitberücksichtigt und damit die eigenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgabenstellungen reflexiv in Frage stellt. Diesen Weg verfolgt diese Arbeit.“ (Tafner 2015, XIX).

Ein solcher Weg muss begründet werden. Im Folgenden werden Kriterien aus dem Phänomen der Ökonomisierung abgeleitet und unterschiedliche Positionierungen aus wirtschaftlicher und pädagogischer Sicht eingenommen, um daraus abzuleiten, entlang welcher Kriterien eine reflexive Wirtschaftspädagogik sich entwickeln könnte. Im zweiten Kapitel wird daher der idealtypische Prozess der Ökonomisierung dargestellt, aus dem im dritten Kapitel Fragen abgeleitet und alternativ beantwortet werden. Schließlich wird im vierten Kapitel ein Fazit gezogen, in dem die einzelnen Kategorien zusammengezogen und eine reflexive Wirtschaftspädagogik beschrieben wird.

2 Der idealtypische Prozess der Ökonomisierung

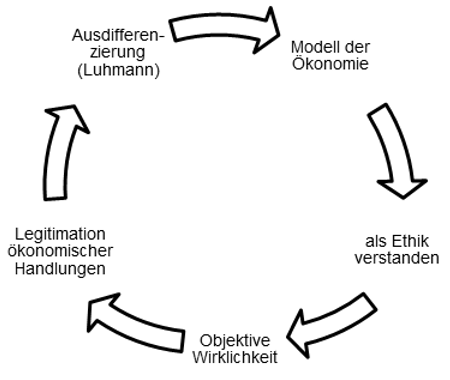

Die folgende Abbildung 1 versucht aufzuzeigen, wie sich Ökonomisierung in der Gesellschaft ausbreitet und wie sich dieser Prozess laufend verstärkt. Es beginnt mit der Vorstellung einer funktionalen und ausdifferenzierten Gesellschaft und der Idee der Systeme (vgl. Luhmann 1988):

„Man muss die außerordentliche Leistungsfähigkeit der funktionalen Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften sehen und anerkennen […]. Zugleich muss man aber sehen, dass dafür ein ‚Preis‘ zu entrichten ist […]. In diesem geschichtlichen Zusammenhang ist das systematische Kernproblem der Wirtschaftsethik anzusetzen: Im Prozess der gesellschaftlichen Evolution hat sich das autonome Subsystem Wirtschaft herausgebildet, das eigenen Gesetzmäßigkeiten, manche sagen: einer eigenen Rationalität, folgt und wegen dieser Spezialisierung außerordentlich leistungsfähig geworden ist. Gesellschaftlicher Wohlstand beruht damit auf der Abkopplung der ‚ökonomischen‘ Rationalität von einer umfassenderen Rationalität. […] Erst als Folge dieses Prozesses der Ausdifferenzierung der Wirtschaft und der entsprechenden Reflexionsform Ökonomik können Moral und Ökonomie bzw. Ethik und Ökonomik in jenen Widerstreit geraten, von dem die Diskussion im Allgemeinen ausgeht.“ (Homann/Blome-Drees 1992, 12-13).

Luhmann geht in seiner Systemtheorie davon aus, dass sich in der Gesellschaft unterschiedliche Subsysteme herausgebildet haben, die einer je eigenen Logik folgen. Dafür hat jedes System ein eigenes Kommunikationsmittel ausgeformt, das für alle im System einfach zu verstehen ist und deshalb mit nur zwei Codierungen arbeitet (vgl. Tafner 2015, 323-348). So hat sich nach Luhmann (1984) im Subsystem Wirtschaft das Kommunikationsmittel Geld mit der Codierung Haben und Nicht haben ausgeprägt. In der Wirtschaft geht es also darum, aus Geld Geld zu machen. In diesem Sinne arbeitet das System selbstreferentiell. Im Subsystem Politik zeigt das Kommunikationsmittel Macht, ob jemand mächtig oder ohnmächtig ist (vgl. Luhmann 1984 u. 1990). Es geht also darum, aus Macht Macht zu machen. Im Subsystem des Rechts kommuniziert das rechtliche Urteil Recht oder Unrecht (vgl. Luhmann 1995). Ebenso habe sich Moral als eigenes System ausgeformt, in dem es darum gehe, von einem moralischen Urteil zum nächsten moralischen Urteil zu gelangen, um zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können (vgl. Luhmann 2008). Im Prinzip bestehen alle diese – und weitere, die hier nicht ausgeführt werden – Subsysteme nebeneinander. Es gibt nach Luhmann kein übergeordnetes System, welches diese Subsysteme koordinieren könnte. Weder Politik, noch Moral, auch nicht die Religion, könnten – so Luhmann – diese Subsysteme lenken. Möglich ist eine Kopplung: Ein Subsystem kann auf ein anderes wirken, nämlich dann, wenn ein Ereignis in einem System sich auch auf die Logik des anderen auswirkt. Das ist aber kein kausaler Zusammenhang, sondern nur eine Möglichkeit. Sehr vereinfacht ausgedrückt: Moral kann auf Wirtschaft wirken, muss aber nicht. Die Wirkung ist dann möglich, wenn ein moralisches Urteil Auswirkungen auf das Kommunikationsmittel Geld hat. Anders gesagt: Moral ist kein Bestandteil der Wirtschaft. Nur Geld entscheidet, ob Moral angenommen wird oder nicht.

Abbildung 1: Der Wirkungsprozess der rein ökonomischen Vernunft und Ethik (Tafner 2015, 482)

Abbildung 1: Der Wirkungsprozess der rein ökonomischen Vernunft und Ethik (Tafner 2015, 482)

Im Sinne Luhmanns (1984 u. 1990) ist die Wirtschaft also autonom. Die Übernahme dieser Vorstellung führt zu einem Modell von Wirtschaft, in dem Wirtschaft losgelöst ist von anderen sozialen Phänomenen. In einem solchen Modell handelt der Mensch nach einer eigenen Rationalität, die nur auf das ökonomische Handeln ausgelegt ist. Der Mensch wird reduziert auf ein Individuum, das lediglich dem eigenen Vorteil und dem Selbstinteresse folgt. Als Modell entspricht dies dem homo oeconomicus, so wie er im neoklassischen Modell der Wirtschaftswissenschaften Anwendung findet.

Dieses Modell wird in einem weiteren Schritt als normative Vorgabe verstanden, die umgesetzt werden soll. So wird Ethik zu einer normativen Wirtschaftsethik, wie sie vor allem von Homann vertreten wird und als Basis für Becks Betriebsmoral dient (vgl. Tafner 2015, 364-422). Homann und Suchanek (2005, 380) betonen, dass es ihnen nur um wissenschaftliche Theorienbildung gehe. Sie selbst verlassen jedoch mit ihren konkreten Handlungsvorschlägen das Modell und werden normativ, obwohl sie selbst (vgl. Homann und Suchanek 2005, 386–387) das Problem des „‚Imperialismus‘ der Ökonomik“ sehen und erkennen, dass es „natürlich trivial [ist], dass die Ökonomik nicht alle Fragen beantworten kann“. Homann versteht seine Ökonomik jedoch nicht nur als Ökonomik, sondern auch als Ethik und damit als Rechtfertigung des Handelns: „Die Aufklärung mit den Konzepten Dilemmastrukturen und Homo oeconomicus bewahrt Akteure vor ‚naiver‘, ‚blinder‘ Kooperation, die nach unseren Ausführungen nur zu folgenschweren Enttäuschungen führt und interaktionistisch nicht stabil sein kann, weil sie nicht reflexionsresistent ist.“ (Homann/Suchanek 2005, 399) Das ist keine reine Theorie mehr, sondern eine normative Handlungsanleitung. Noch klarer wird dies in einem Lehrbuch für Wirtschaftsethik ausgeführt: „In diesem Buch treiben wir normative Ethik. Wir nehmen Stellung zur Marktwirtschaft und erwarten, dass diese wertende Stellungnahme von anderen geteilt wird.“ (Homann/Lütge 2005, 13) Oder sprachlich in früheren Jahren noch drastischer formuliert: „Wirtschafts- und Unternehmensethik hat [Hervorhebung GT] sich von Moralisieren, Appellieren, Postulieren – und deren negativen Pendants wie Schuldzuweisungen, moralischer Entrüstung etc. – tunlichst und peinlichst [Hervorhebung GT] fernzuhalten.“ (Homann/Blome-Drees 1992, 18–19) Gewinnmaximierung unter Einbehaltung der Gesetze im autonomen Subsystem Wirtschaft wird damit zur normativen Vorgabe. Aus der Beobachtung und dem Konstruktivismus Luhmanns ist Normativität geworden – aus dem Beobachteten wird das Gesollte. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss. Wird Ökonomik als Ethik verstanden, dann wird die Perspektive durch die Ethik geschlossen und nicht erweitert, dann wird der Luhmann’sche Begriff der Autopoiesis nicht konstruktivistisch, sondern normativ (miss)verstanden. Ökonomik wird zur Norm für die Ökonomie. Der Unterschied von Ökonomik und Ökonomie hebt sich auf. Es geht dabei um die Befolgung eines ökonomischen Imperativs als einfache Regel: Gewinnmaximierung unter Einhaltung der Gesetze. Wirtschaftspädagogisch gewendet als Betriebsmoral definiert: „Zu ihrer Befolgung würde es oft schon reichen, wenn eine moralisch-kognitiv eher anspruchslose Regelgehorsamsmotivation vorläge, die v.a. in einfachen Berufen häufig anzutreffen und per Erziehung leichter herbeizuführen sein dürfte.“ (Beck 2006, 21)

Und das Modell reifiziert sich, es wird Wirklichkeit. Modelle sind ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit, sie sind aber nicht die abgebildete Wirklichkeit selbst. Sie können aber selbst wiederum wirklichkeitskonstruierend sein. John Maynard Keynes schrieb den ökonomischen Ideen größte Bedeutung zu: „The ideas of economists and philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else.“ (Keynes 1997, 383) Lehrpersonen sorgen dafür, dass Modelle verstanden werden. Ähnlich argumentiert auch Gutenberg (1957/2002, 12): „Die Betriebe oder Unternehmen, wenn Sie so wollen, sind nicht nur die Summe ökonomischer, sozialer und technischer Einzelheiten. Sie sind als Typen vielmehr geformt aus den geistigen Grundlagen ihrer Zeit. […] Es sind also im Grunde keine ökonomischen Kräfte und Prozesse, die Form und Gestalt des wirtschaftlichen Vollzugs bestimmen.“

Das zur Ethik gewordene auf die Idee der autonomen Wirtschaft aufbauende Modell schafft objektive Wirklichkeit und wird zur Legitimation wirtschaftlichen Handelns. Ökonomisches Handeln ist damit als rein ökonomisches Handeln legitimiert. Egal wie Entscheidungen zustande kommen, legitimiert werden sie als rein ökonomische. Max Weber (1980, 12-13) hat auf vier idealtypische Handlungstypen des Menschen verwiesen: zweckrational, wertrational, affektiv und traditionell. Studien des Neo-Institutionalismus oder der Verhaltensökonomie zeigen deutlich, dass Menschen in ökonomischen Kontexten nicht rein ökonomisch handeln. Nach außen aber werden Handlungen im Nachhinein als rational dargestellt, weil in einer ökonomisierten Gesellschaft nur solche Handlungen als gut begründet und damit als rational gelten. So stellen sowohl Individuen als auch Organisationen ihre Handlungen als rein ökonomisch dar. So kommt es zu einer Entkopplung von kommunizierter Formalstruktur und tatsächlicher Handlungsstruktur (vgl. Meyer 2005). Handlungen werden nach außen auch dann als zweckrational dargestellt, wenn sie von innen betrachtet nicht dieser Rationalität gefolgt sind. Nida-Rümelin (2001, 76) führt aus, dass der Anteil der Handlungen, die der Neigung und der Zweckrationalität folgen, überschätzt würde. Der Grund dafür liege darin, dass im europäischen Kulturkreis oftmals geglaubt werde, dass nur Gründe, die vom Selbstinteresse geleitet werden, rational sein könnten. So hat auch Max Weber (1980) darauf hingewiesen, dass rein zweckrationale Handlungen nur einen „konstruktiven Grenzfall“ darstellen (Weber 1980, 13).

Beobachtet wird somit ein rein ökonomisches Tun, auch wenn dahinter letztlich andere Handlungstypen stehen können. Damit aber wird in der Gesellschaft ein wirtschaftliches Tun wahrgenommen, das sich als rein funktional und ökonomisch rational beobachten (!) und beschreiben lässt. So scheint, dass Luhmann bestätigt ist und der Kreis dreht sich von Neuem.

Die erste Frage, die sich Pädagoginnen und Pädagogen an diesem Punkt stellen sollten, wäre: Was ist meine Rolle in diesem Teufelskreis? Wie kann dieser dekonstruiert werden? Genau dies geschieht im nächsten Kapitel.

3 Die Dekonstruktion des Teufelskreises des rein ökonomischen Denkens und Handelns

Die Dekonstruktion erfolgt an den wesentlichen Punkten, indem Fragen gestellt und Kategorien gebildet werden (siehe Abbildung 2). In der Beantwortung dieser Fragen entsteht Schritt für Schritt ein Rahmenmodell, das idealtypisch Antwortmöglichkeiten vorstellt. Je nach Beantwortung der Fragen ergeben sich unterschiedliche Ausprägungen der Wirtschaftspädagogik und unterschiedliche Selbstverständnisse. Reflexive Wirtschaftspädagogik hat vor allem die Aufgabe, diese Fragen aufzuwerfen und zur Diskussion zu stellen. Sie führt letztlich zu einer sozioökonomischen Sicht auf ökonomische und kaufmännische Bildung.

Abbildung 2: Die wesentlichen Fragen einer reflexiven Wirtschaftspädagogik

Abbildung 2: Die wesentlichen Fragen einer reflexiven Wirtschaftspädagogik

3.1 Kategorie Gesellschaft: Wie stellen wir uns Gesellschaft vor?

Luhmanns Theorie ist keinesfalls die einzige Gesellschaftstheorie. Ein Blick in die Soziologie zeigt eine Fülle an konkurrierenden unterschiedlichen Gesellschaftstheorien (vgl. Joas/Knöbl 2004, 13– 34). „[I]n vielen Fällen [gibt es] kein wirklich klares empirisches Kriterium zur Entscheidung für dieses oder jenes Paradigma.“ (Joas/Knöbl 2004, 34). Welcher Theorie gefolgt wird, muss gut begründet sein, damit sie diskutiert werden kann. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass weder Luhmanns Theorie noch die konsequentialistische Standardtheorie, von der die neoklassische Wirtschaftstheorie ausgeht, die einzig möglichen Gesellschaftstheorien sind. Gesellschaftstheorien. „Theoriefragen reichen also von empirischen Generalisierungen bis zu umfassenden Deutungssystemen, in denen philosophische, metaphysische, politische, moralische Grundhaltungen zur Welt verknüpft sind.“ (Joas/Knöbl 2004, 36) Etwas vereinfacht kann zwischen Ego-Theorien und Alter-Theorien unterschieden werden (vgl. Steffen 2013): Ego Theorien gehen vom Individuum und seinen Entscheidungen aus, Alter-Theorien nehmen den Anderen mit und gehen von der Gemeinschaft oder Gesellschaft aus. Zu den Ego-Theorien gehören demnach u.a. die Idee des Homo oeconomicus und die Rational-Choice-Theory. Zu den Alter-Theorien gehören u.a. neo-institutionelle Theorien oder die Kritische Theorie. Die Auseinandersetzung der unterschiedlichen Deutungssysteme stand im Mittelpunkt der sogenannten Habermas-Luhmann-Kontroverse (vgl. Berghaus 2004, 21), die sich implizit als Hintergrundfolie auch in der Beck-Zabeck-Kontroverse auftat (vgl. Tafner 2015, 233-284). Für Luhmann ist Soziologie reine Beobachtung (der Beobachtung), für Habermas ist sie immer normativ und damit eine Kritik an Gesellschaft und Herrschaftssystemen; damit hat Wissenschaft immer die moralische Aufgabe der Verbesserung der Gesellschaft. Luhmann sieht unabhängige Subsysteme, Habermas sieht die Lebenswelt, aus der sich die Systeme wie Wirtschaft und Politik ausgeformt haben; Lebenswelt ist damit immer auch Bestandteil dieser Systeme. Bei Luhmann ist nicht mehr der Mensch, der kommuniziert, sondern das soziale System; der Mensch ist gar nicht mehr der ganze Mensch. Anders Habermas: Einzelne Menschen können in der Lebenswelt und im System kommunikativ und strategisch handeln.

Die Entscheidung für die Idee der Lebenswelt ist eine Entscheidung gegen die Idee der autonomen Subsysteme, insbesondere der autonomen Wirtschaft. Der methodologische Individualismus der Ökonomik wird ausschließlich der Modellwelt zugeordnet, in der lebensweltlichen und systemischen Welt der Wirtschaft wird er abgelehnt. Darüber hinaus ist es eine Entscheidung gegen rein kausale Zusammenhänge. Es ist vielmehr eine Entscheidung für die Einbettung der Akteure, also von Individuen, Organisationen und Nationalstaaten in Gesellschaft und Kultur. Damit ist ebenso der Konnex zum Neo-Institutionalismus hergestellt, der davon ausgeht, dass die Akteure in die Gesellschaft "embedded“ sind (vgl. Senge/Hellmann 2006). Damit eröffnet sich die Komplexität der Welt, die nicht nur auf Kausalität begründet werden kann.

Das Erkennen, dass die Gesellschaft mehr ist als die Summe von Subsystemen mit ihren je eigenen Logiken (vgl. Tafner 2016a), finden wir ebenso in der Erziehungswissenschaft. So geht Spranger (1965), der ja für die Berufsbildungstheorie wesentliche Arbeit geleistet und damit ein Wegbereiter der Wirtschaftspädagogik ist (vgl. Tafner 2015, 83–85), von sechs Grundformen der Sinngebung aus: „Dem Wertgebiet des Wissens entsprechen die Erkenntnisakte, den Nützlichkeitswerten die ökonomisch-technischen Akte, den ästhetischen Werten die ästhetischen Akte, den Gemeinschaftswerten die sozialen Akte, den politischen Akten die Herrschaftsakte und den religiösen Werten die religiösen Akte.“ (Spranger 1967, 20) In jedem dieser Geistesakte lebe die Totalität des Geistes. Es gehe letztlich immer um den Gesamtsinn des menschlichen Daseins, der niemals vom überindividuellen Gesamtsinn zu lösen sei (vgl. Spranger 1965, 387). Ähnlich argumentiert Benner (2012), wenn er die menschliche Gesamtpraxis auf sechs Bereiche aufgliedert: Kunst, Erziehung, Ethik, Ökonomie, Religion und Politik. Diese Bereiche seien gleichwert. Benner (2012, 44–50) sieht jedoch zwei Gefahren in unserer Gesellschaft: Erstens sei die Praxis selbst in Gefahr, wenn immer mehr Bereiche der menschlichen Gesamtpraxis verwissenschaftlicht werden. Zweitens sei die Gleichrangigkeit in Gefahr, wenn sich die Ökonomie über alle Bereiche der menschlichen Gesamtpraxis ziehe.

Zusammengefasst: Tabelle 1 zeigt die Ausdifferenzierung zur ersten Frage, wobei hier – und in den nachfolgenden Tabellen – nur zwei Ausprägungen eines Kontinuums gezeigt werden, sich also dazwischen noch unterschiedliche Varianten ausfindig machen lassen. Die kursiv gestellten Ausdifferenzierungen markieren hier und in den nachfolgenden Tabellen jene einer reflexiven Wirtschaftspädagogik.

Tabelle 1: Wie verstehen wir Gesellschaft?

|

Kriterium |

Ausdifferenzierung |

|

|

Verständnis von Gesellschaft |

Autonome Subsysteme |

Konzept der Lebenswelt |

|

Theorien |

Ego-Theorien |

Alter-Theorien |

|

Zusammenhang von Wirtschaft und Gesellschaft |

Ökonomisierung der Gesellschaft und Autonomie der Wirtschaft |

Einbettung der Wirtschaft und ihrer Akteure in die Gesellschaft |

3.2 Kategorie Wirtschaft: Was verstehen wir unter Wirtschaft?

„Jedermann glaubt zu wissen, was Wirtschaft ist und wozu wir wirtschaften, tiefer darüber nachzudenken, haben die meisten Menschen kein Bedürfnis; es scheint die Mühe nicht zu lohnen. Sobald man allerdings kritische Fragen stellt, erweist diese vermeintliche Selbstgewissheit sich als Selbsttäuschung; auf harte Fragen, was denn das Hauptwort ‚Wirtschaft‘ und das Zeitwort ‚wirtschaften‘ genaugenommen besagen, bleiben selbst Fachleute der Wirtschaftswissenschaften die Antwort schuldig; in ihren Lehrbüchern findet man zwar meist klare Angaben über den Erkenntnisgegenstand, das ist darüber, was sie an der Wirtschaft interessiert; dagegen herrscht tiefes Stillschweigen über die Wirtschaft als Sachbereich oder Erfahrungsgegenstand, das heißt über das, was die Wirtschaft wirklich ist.“ (Nell-Breuning 1985, 152) Zu selbstverständlich scheint der Begriff zu sein. In den meisten Lehrbüchern zur Betriebs- und Volkswirtschaft wird davon ausgegangen, dass Wirtschaft/en deshalb notwendig sei, weil die Bedürfnisse unbeschränkt, die Güter jedoch begrenzt seien (vgl. Dubs 1987, 15). Bereits in dieser einfachsten Definition steckt jedoch ein interessanter Aspekt: Werden Bedürfnisse tatsächlich als unbeschränkt verstanden, dann wird selbst im Überfluss niemals Knappheit beseitigt sein. Aus dem Verhältnis knapper Ressourcen und vieler – oder unbeschränkter – Bedürfnisse wird in den Wirtschaftswissenschaften auf die Effizienz geschlossen: Zweckrationales, auf Effizienz gerichtetes Handeln, ist damit der Zugang in diesem Wirtschaftsverständnis.

Ein zweites Verständnis von Wirtschaft, das darüber hinaus in der Beck-Zabeck-Kontroverse eine entscheidende Rolle spielt und für die Betriebsmoral Becks von besonderer Bedeutung ist, fokussiert vermeintlich überhaupt die Ökonomik und nicht Ökonomie. „Die Ökonomik befasst sich mit Möglichkeiten und Problemen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil.“ (Homann/Suchanek 2005, 4) Gesellschaft wird als „ein Unternehmen der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil“ verstanden (Homann/Suchanek 2005, 47). Durch diese Sicht haben sich gleich zwei neue Sichtweisen eröffnet: Einerseits die Ausblendung der Knappheit durch die Fokussierung des gegenseitigen Vorteils und zweitens die Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik. Diese Definition ist für die Begründung ihres Gesamtkonzepts unumgänglich, denn Homann und Suchanek (2005) gehen davon aus, dass wir in einer Wachstumsgesellschaft leben und deshalb jeder Mensch und jede Organisation Anspruch auf dieses Wachstum habe.[1] Mäßigung, also jene Tugend, die seit ca. 2400 Jahre wesentlicher Bestandteil einer praktischen Vernunft in der aristotelisch-thomistischen Tradition ist, wird als nicht mehr notwendig erachtet. Homann (2005, 205-206) sieht in der abendländische Ethik „paradigmatisch eine Ethik der Mäßigung, des rechten Maßes“, da „vormoderne Gesellschaften gesamtwirtschaftliche Nullsummenspiele spielten“, der Gewinn des Einen, der Verlust des Anderen war. Die moderne Gesellschaft „betritt demgegenüber als Wachstumsgesellschaft die Bühne der Weltgeschichte“. Damit sei das Streben nach dem eigenen wirtschaftlichen Vorteil nicht mehr untugendhaft und eine neue Form der Ethik sei notwendig. Hier wird bereits angedeutet, dass es um mehr als nur Ökonomik geht. Damit haben Homann und Suchanek ihr Gedankenkonstrukt von Wirtschaft konstruiert und können überleiten auf ihre Aktions- und Handlungstheorie, die von der Nutzen- und Gewinnmaximierung unter Nebenbedingungen ausgeht. Der Akteur ist dabei der Homo oeconomicus. In ihrer Interaktionstheorie geht es darum, dass diese Akteure ihre Handlungen abstimmen müssen. Das könne jedoch zu Dilemmasituationen führen, da das Verfolgen des eigenen Vorteils von zwei Personen dazu führen kann, dass beide, wie die Spieltheorie zeigt, einen Nachteil erleiden können. Die Lösung liegt nach Homann und Suchanek (2005) in der Institutionentheorie. Es müssen demnach Institutionen geschaffen werden, welche die Nachteile dadurch beseitigen, dass eine Institution eingeführt wird, die beim Verfolgen des individuellen Vorteils dazu führt, der Kooperation zu folgen. Von den einzelnen Akteuren könne nicht erwartet werden, dass sie individualethische Handlungen setzen und auf ihren eigenen Vorteil verzichten; es können nur regulative Institutionen mit ihren Sanktionen dies ermöglichen. Dieses auf den gegenseitigen Vorteil abgestellte Konzept ist vielfach kritisiert worden (ausführlicher: Tafner 2015, 371–421). Nida-Rümelin (2011, 74) bringt es auf den Punkt: „Auf der Verwechslung von kollektiv Alle und distributiv Alle verbirgt sich die vielleicht wirkungsmächtigste Ideologie der Gegenwart. Das kollektive Interesse aller ist nicht identisch mit dem distributiven Interesse aller.“ Gemeinschaftliches Handeln ist nicht immer einfach die Addition einzelner Handlungen. Im Mittelpunkt der Argumentation Homanns und Suchaneks stehen Dilemma-Situationen. Diese richten den Blick auf zweiseitige Probleme. Doch wirtschaftliche Probleme sind mehr als nur zweiseitig, es geht dabei selten um Dilemma, vielmehr um Polylemma, also um komplexe Probleme. Der Blick auf den individuellen ökonomischen Vorteil in einem zweiseitigen Modell greift also zu kurz.

In diesem Wirtschaftsverständnis verschwimmen zwei Dimensionen der Wirtschaft: Ökonomie und Ökonomik. Peter Ulrich (2005) sieht ein Problem in der ökonomischen Bildung darin, dass nicht zwischen der Bereichslehre der Wirtschaft und der Aspektlehre der ökonomischen Rationalität unterschieden werde. Ökonomische Bildung fokussiere vor allem das Wirtschaftssystem und das Wirtschaftsleben, also die Teile der Bereichslehre der Wirtschaft. Dadurch werde Wirtschaft als ein klar abgegrenzter eigener Bereich verstanden, der mit einer eigenen Rationalität und Logik arbeite. Wenig behandelt werde die Aspektlehre, also die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der ökonomischen Rationalität. Würde diese in ihrer Modellhaftigkeit dargelegt und gezeigt, dass es sich um einen Aspekt des menschlichen Tuns im Modell handelt und nicht um das Gesamt des menschlichen Handelns, könnten viele Irrtümer vermieden werden. Die Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik scheint überhaupt der Kern der kaufmännischen und ökonomischen Bildung zu sein (vgl. Tafner 2016b), denn die Nichtbeachtung dieser Trennung ist die Quelle tiefer Missverständnisse und einer der wesentlichen Faktoren der Ökonomisierung (vgl. Tafner 2015b, 482-484). Vor einigen Jahren wurden Kollege Steffen (2013) und der Autor (Tafner 2013) gebeten, je einen Vortrag mit dem Titel „Ist der Homo oeconomicus noch gesellschaftsfähig?“ zu halten. In dieser Titelvorgabe steckt ein Kategorienfehler (vgl. Tafner 2016b): Der Homo eoconomicus war nie gesellschaftsfähig, weil er nie ein Menschenbild war. Es ist notwendig, zwischen der Modellwelt der Ökonomik und der Lebenswelt der Ökonomie, wie sie in Organisationen gelebt wird, klar zu trennen. Auf diesen Unterschied könnte bereits Friedrich Feld (1887–1945) verwiesen haben: „Bei uns [der Wirtschaftspädagogik, Anm. GT] handelt es sich aber gar nicht um die Betriebswirtschaft an sich, sondern um wirtschaftliches Tun, das sich wohl nach den Lehren richtet, das sich aber als Tun und Handeln niemals von Gefühls- und Willensimpulsen freimachen kann und als Handeln stets menschliche Beziehungen offenbart.“ (Feld 1928, 18) Die Schriften und Ideen Felds sind heute mit größter Vorsicht zu rezipieren, denn er folgt nach 1933 ähnlich wie viele andere Pädagogen seiner Zeit einer nationalsozialistischen Ideologie (vgl. Tafner 2015, 92-99). Die Unterscheidung von Tun und Lehre führt Feld als die Crux der Wirtschaftspädagogik ein. Dies kann neben der Theorie-Praxis-Problematik auch als die Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik verstanden werden. Die notwendige Trennung führt zu einem kritisch-reflexiven Bearbeiten von ökonomischen Modellen und dem Hinterfragen der Prämissen. Ein Modell ist in sich immer schlüssig und richtig, zu diskutieren sind die Prämissen. Hier gilt es anzusetzen, wenn wirtschaftliche Modelle unterrichtet werden. Die notwendige Vereinfachung der Welt in wissenschaftlichen Modellen kann jedoch die Komplexität der realen Welt nicht wiedergeben – diese Komplexitätsreduktion ist ja gerade der Sinn von Modellen. In der realen Welt vermischen sich in der Anwendung von Erkenntnissen aus Modellen, die dann die Modelle selbst nicht mehr sind, die interpretierten Erkenntnisse mit realen sozialen Phänomenen und werden zu einem wirtschaftlichen Vollzug, der niemals dem Prozess im Modell entsprechen kann.

Ein dritter Zugang zur Wirtschaft versteht diese als ein „Mittelsystem zur Selbstverwirklichung des Menschen“. Wirtschaft ist kein Selbstzweck, der auf Nutzen- und Gewinnmaximierung reduziert werden kann, sondern es geht um den ganzen Menschen. Der Mensch ist sowohl individualitas als auch socialitas. Der Mensch darf weder auf seine reine Individualität noch auf seine reine Sozialität verkürzt werden (vgl. Nell-Breuning 1985, 153 u. 39). Dieser Umstand ist pädagogisch höchst relevant: Klafki (1996, 276) definiert dies so: "Der mündige Mensch als Ziel pädagogischen Handelns ist sowohl selbstbestimmungs- als auch solidaritätsfähig". Es geht um „eine Klärung der Beziehungen zwischen der Selbstbestimmung des Einzelnen einerseits und kritischen Aktivität in größeren gesellschaftlich-politischen Zusammenhängen, die im Begriff der Solidaritätsfähigkeit (einschließlich der Mitbestimmungsfähigkeit) zum Ausdruck gebracht wird, andererseits“ (Klafki 1996, 276). Die Wirtschaft dient als Mittelsystem dem Menschen, nicht der Mensch der Wirtschaft. Dieses Dienen bezieht sich auf das wohlverstandene Selbstinteresse, das ein rücksichtsloser Egoismus nicht ist, und das Gemeinwohl. Das bedeutet darüber hinaus, dass es in der Wirtschaft um Mittel geht, die für etwas eingesetzt werden. Erst dieses Etwas ist der eigentliche Wert, um den es geht. Es geht beim Wirtschaften um Wahlhandlungen, wie Mittel für seine Selbstverwirklichung eingesetzt werden. Nach Nell-Breuning (1985, 163–164) ist der Kern des Wirtschaftens, nämlich die Wahlhandlung, welche der Selbstverwirklichung dient, nicht messbar, denn „die eigentlich menschliche Größe, das, was der Mensch aus sich macht (‚Selbstverwirklichung‘!), lässt sich in Größenmaßen nicht fassen.“ Dabei sei der Mensch keinesfalls mit dem „Schulmodell des Homo oeconomicus […] gleichzusetzen. Der Mensch ist kein mit Präferenzen programmierter Computer, er vermag vielmehr in freier Selbstbestimmung darüber zu entscheiden, was er vorzieht, welchem Gut oder Wert er den Vorzug gibt, wozu oder wofür er sich hier und jetzt entschließt. […] Seine Entscheidungen sind nicht oder zumindest nicht alle kausal determiniert und aus seinen Präferenzen errechenbar, sind nicht passiv, kein Erleiden, sondern sind aktiv, das heißt eigenes Handeln; er kann jederzeit […] alle Mutmaßungen enttäuschen und alle Berechnungen über den Haufen werfen. Die Erfahrungstatsache, dass der Mensch weitgehend seinen gewohnten Vorlieben und Neigungen zu folgen pflegt, ändert nichts daran, dass er sich über sie erheben, sich von ihnen frei machen kann; er ist an seine Präferenzen nicht versklavt.“ Und es geht immer auch um mehr als das: „Jede in die Tat umgesetzte Entscheidung eines Wirtschaftssubjekts löst Wirkungen sowohl im sachlichen als auch im menschlichen Bereich im Guten und im Bösen aus, die sich rechnerisch zum Teil nur sehr ungenau, zu einem wesentlichen Teil überhaupt nicht erfassen lassen, und die obendrein gar nicht beim Wirtschaftssubjekt selbst in Erscheinung treten, vielmehr in allergrößtem Ausmaß andere, sehr oft die Allgemeinheit treffen, das heißt entweder begünstigen oder belasten.“ (Nell-Breuning 1985, 170) Hier wird deutlich, dass der Mensch und seine Organisationen immer in Gesellschaft und Kultur eingebettet sind. Gesellschaft und Kultur sind ohne soziale Normen nicht möglich. So ist auch das wirtschaftliche Handeln von Ethik und Moral abhängig. Da die Marktwirtschaft aber so wie der Staat (Böckenförde 1967) von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen kann (vgl. Neuhold 2009), werden Ethik und Politik zu Teilen der wirtschaftlichen Erziehung. „Wirtschaftliches Tun ist also mehr als der Vollzug der rein ökonomischen Vernunft: Wirtschaftliche Erziehung ist ohne wirtschaftliche Inhalte leer, ohne Ethik blind und ohne Politik rahmenlos.“ (Tafner 2015, Klappentext)

Zusammengefasst: In der beruflich-kaufmännischen Bildung wird Wirtschaft/en in unterschiedlichen Fächern thematisiert, hauptsächlich in betriebs- und volkswirtschaftlichen. Dabei ist zu sehen, dass die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer durchaus pluraler geworden sind, meist jedoch in der Lehre der neoklassische Mainstream vorherrscht. Für die Wirtschaftspädagoginnen und -pädagogen stellt sich die Frage, welchen Richtungen sie implizit oder explizit folgen und welche Zugänge sie bereit sind, in den eigenen Unterricht einzubringen. Reflexive Wirtschaftspädagogik möchte von einer ganzheitlichen Sicht auf Wirtschaft ausgehen, die Ökonomie und Ökonomik und dabei unterschiedliche Schulen der Volks- und Betriebswirtschaftslehre in einem umfassenderen Verständnis von Wirtschaft einbettet.

Tabelle 2: Wie verstehen wir Wirtschaft?

|

Kriterium |

Ausdifferenzierung |

|

|

Verständnis von Wirtschaft |

Vorteilsorientierung oder Knappheitsorientierung |

Ganzheitliche Orientierung |

|

Ebenen |

Ökonomie |

Ökonomik |

|

Disziplin und Orientierung |

BWL: Neoklassisch begründete wirtschaftswissenschaftliche Zugänge oder verhaltensorientierte Zugänge |

VWL: Neoklassischer Mainstream oder heterodoxe Zugänge vom Keynesianismus über Sozioökonomik bis zur feministischen Ökonomik |

3.3 Kategorie Ethik: Welcher Wirtschaftsethik folgen wir?

Der Mensch hat „nicht die Wahl zwischen einer ‚wertfreien‘ und einer ethischen Perspektive des Wirtschaftens, sondern nur die Wahl zwischen einem reflektierten und einem nicht reflektierten Umgang mit der unausweichlichen Normativität jeder Stellungnahme zu Fragen vernünftigen Wirtschaftens“ (Ulrich 2005, 7). Ulrich geht in seiner integrativen Wirtschaftsethik davon aus, dass Wirtschaft immer mit Normativität und daher auch mit Ethik zu tun habe. Die Ausführungen im Kapitel 3.2 über den Begriff der Wirtschaft haben bereits gezeigt, dass eine Diskussion über Ökonomie und Ökonomik geradewegs zu ethischen Überlegungen führt. Wird vom Wort Ökonomie ausgegangen, dann wird das noch deutlicher: Oikos ist das griechische Wort für Haus und das griechische némein bedeutet teilen bzw. verteilen (vgl. Kluge/Seebold 1999, 600). Ökonomie lässt sich demnach am besten mit Haushalten übersetzen, kommt dadurch ja auch trefflich die Spannung zwischen vorhandenen Mitteln (Budget) und den vielen Bedürfnissen gut zum Ausdruck. Geht es im wirtschaftlichen Handeln bzw. im Mittelsystem Wirtschaft tatsächlich um knappe Güter, dann liegen zwei Handlungsmöglichkeiten bereit (vgl. Tafner 2015, 383): Erstens können und sollen die knappen Mitteln effizient eingesetzt werden. Das ist bei knappen Mitteln sowohl ein ökonomisches als auch ein ethisches Argument, denn mit knappen Ressourcen soll nicht verschwenderisch umgegangen werden. Die Wirtschaftswissenschaften in Form der Volks- und Betriebswirtschaftslehre haben fast ausschließlich diese Handlungsmöglichkeit – erfolgreich – fokussiert. Immer mehr Instrumente und Handlungsanleitungen für effizientes Handelns wurden erprobt, erforscht und eingesetzt. Effizienz wurde schließlich zum Kulminationspunkt ökonomischer Rationalität und diese zur Rationalität schlechthin. Bei Wöhe (1984, 1) werden das ökonomische Prinzip, Rationalität und das allgemeine Vernunftprinzip überhaupt gleich gesetzt: „Das wirtschaftliche Handeln unterliegt wie jedes auf Zwecke gerichtete menschliche Handeln dem allgemeinen Vernunftprinzip (Rationalprinzip), das fordert, ein bestimmtes Ziel mit dem Einsatz möglichst geringer Mittel zu erreichen.“ Eine praktische Vernunft, die auch Wertrationales beinhaltet und weiter greift, ist hier nicht möglich. Ökonomische Rationalität ist hier die Vernunft schlechthin. Weniger vereinnahmend klingt das drei Jahrzehnte später bei Wöhe und Döring (2013, 3-13), die darauf verweisen, dass der Homo oeconomicus als Kunstfigur der neoklassischen Volkswirtschaftslehre lange Zeit das Fundament der Betriebswirtschaftslehre war und sich aber nunmehr zwei Richtungen ausdifferenziert haben: die wirtschaftstheoretisch fundierte Disziplin neoklassischer Ausprägung einerseits und die verhaltenswissenschaftliche Orientierung andererseits. So haben in einer verhaltenswissenschaftlichen Ausprägung auch Emotion, Gemeinwohl und Stakeholderansatz ihren Platz und betriebswirtschaftliche Ziele sind Kompromisse zwischen Stakeholdern. Wirtschaften wird so auch vorsichtiger definiert: „Unter Wirtschaften versteht man den sorgsamen Umgang mit knappen Ressourcen.“

Der sorgsame Umgang mit knappen Ressourcen führt zur zweiten Handlungsmöglichkeit (vgl. Tafner 2015, 399): Wenn die Mittel knapp sind, dann geht es auch um die Frage, wer sie hat und wer sie nicht hat. Es geht um die Fragen der Gerechtigkeit und der Verteilung. Diese Fragen sind also keine, welche von außen an das Wirtschaften herangetragen werden, es sind vielmehr Fragen, die bereits Bestandteil des Wirtschaftens sind, wenn Wirtschaften als das Phänomen verstanden wird, das mit knappen Mitteln zu tun hat. Wird Wirtschaft so verstanden, dann sind Ethik und Moral immer schon Bestandteil des Wirtschaftens gewesen. Wirtschaft lässt sich also so verstanden niemals nur auf Effizienz und rein ökonomische Rationalität reduzieren.

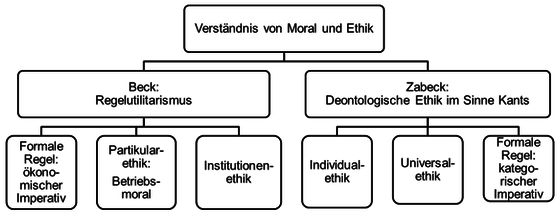

Innerhalb der Wirtschaftspädagogik wurde die Frage nach der „richtigen“ Wirtschaftsethik vor allem innerhalb der Beck-Zabeck-Debatte diskutiert, in der es um zwei ethische Zugänge ging: Soll einer reinen ökonomischen Ethik sensu Homann oder einer universalistischen im Sinne Kants gefolgt werden? Die folgende Abbildung 3 versucht die Diskussion auf die wesentlichen Punkte zusammenzufassen (vgl. Tafner 2015, 233-484):

Abbildung 3: Die Kernpunkte der Beck-Zabeck-Kontroverse (Tafner 2015, 482)

Abbildung 3: Die Kernpunkte der Beck-Zabeck-Kontroverse (Tafner 2015, 482)

Beck folgt im Rückgriff auf Homann und einem sehr allgemeinen und letztlich unklaren Bezug zur Systemtheorie mit widersprüchlichen Hinweisen auf Luhmann, Parsons und Hayek einer Partikularethik, die mit der Ausdifferenzierung der Gesellschaft und der Entstehung von Subsystemen begründet wird. In Betrieben solle einer formalen Regel, nämlich dem ökonomischen Imperativ gefolgt werden, wie er oben bereits ausgeführt wurde. Im Kern geht es dabei um eine Institutionenethik. Der systematische Ort der Moral im Allgemeinen bliebe die Rahmenordnung. Homann und Lütge (2005, 51) sprechen davon, dass Moral „kein individuelles, sondern ein kollektives Unternehmen“ ist bzw. das moralisch Unerwünschte „nicht länger auf böse Motive oder Charakterschwäche der Akteure wie Profitgier oder Egoismus zurückgeführt werden“ kann. Homann (2012, 216) vergleicht dies mit den Regeln des Fußballs, denn die Fairness im Spiel werde mit den Spielregeln garantiert und die Einhaltung dieser Regeln überwache der Schiedsrichter. Zabeck weist Becks Zugang entschieden zurück und zeigt sich darüber verwundert, dass relativ wenig Wirtschaftspädagoginnen und -pädagogen die Ausführungen Becks zurückgewiesen haben. Zabeck folgt der deontologischen Ethik Kants und folgt der formalen Regel des kategorischen Imperativs, der in jeder Situation, also auch im Betrieb, umgesetzt werden solle: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Kant hat weitere Formeln entwickelt. Für ein besseres Verständnis gerade im Kontext wirtschaftlichen Handelns ist die sogenannte Zweckformel hilfreich: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“ Der Mensch hat demnach immer auch Zweck zu sein und darf niemals nur als Mittel eingesetzt werden. Zabeck lehnt eine Partikularethik ab und baut auf die Individualethik, welche die ethische Verantwortung immer – wie unser Rechtssystem, das ja wesentlich auf persönliche Verantwortung im Sinne einer deontologischen Ethik aufbaut – bei der Person belässt, wie schwierig die Umstände auch immer sein mögen. Beck (2000, 35-36) hingegen sieht in diesem Zugang eine Überforderung des Menschen.

Beide gehen also von unterschiedlichen Vorstellungen von Gesellschaft aus (vgl. 3.1): Beck sieht die Wirtschaft als autonom und Zabeck eingebettet in die Gesellschaft. Beck leitet aus der systemtheoretischen Vorstellung der Gesellschaft und einem auf die reine Ökonomik reduzierten Wirtschaftsverständnis die Betriebsmoral ab:

Der Mensch soll sich an der Rationalität des Subsystems Wirtschaft ausrichten, die Regeln einhalten und an der Implementierung neuer regulativer Institutionen mitwirken. Die universalistische Ethik im Sinne Kants sei nicht brauchbar, denn der Mensch sei kein „ganzer Mensch“ (Beck 1999, 208), sondern der Träger unterschiedlicher Rollen. Für die Befolgung der Betriebsmoral sei eine „eher anspruchslose Regelgehorsamsmotivation“ (Beck 2006, 21) ausreichend. „Sich auf moralische Selbstkontrolle zu verlassen […] [und] auf die Idee des ‚guten Menschen‘ zu setzen, ist nicht tragfähig“ (Beck 2006, 21). Dieser Zugang widerspricht der Individualethik, wie sie seit der Aufklärung definiert ist und im Mittelpunkt der Wirtschaftspädagogik steht: Ziel ist der mündige und kompetente Mensch, der selbstbestimmt und solidaritätsfähig in die Gesellschaft eingebettet ist (vgl. Tafner 2013, 607-608).

Darüber hinaus baut dieser Regelgehorsam auf eine utilitaristische Ethik auf, die in ihrer quantitativen Form vom größten Glück der größten Zahl ausgeht und damit ganz klar die Position des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin vorgibt: Das Individuum hat sich der Gewinnmaximierung des Unternehmens zu unterwerfen. Dies führt zur Selbstausbeutung insofern, als Mitarbeitende in dieser Sichtweise als reine Kostenfaktoren begriffen werden: Wer der ökonomischen Rationalität im Sinne der Betriebsmoral folgt, leistet wohl einen ökonomischen Beitrag für das Unternehmen, muss aber gleichzeitig das eigene Selbstinteresse hintanstellen. Damit wird aus pädagogischer Sicht nicht das Selbstinteresse gelehrt, sondern ein ökonomischer Determinismus, der mit persönlicher Freiheit nichts zu tun hat, weil kein Raum für persönliche Entscheidungen mehr übrig bleibt, denn die Betriebsmoral als Institutionenethik hat bereits entschieden. Aus deontologischer Sicht ist die Sache klar: Der junge Mensch wird zum ausschließlichen Mittel für die Ökonomie. Deontologisch ist dies abzulehnen.

Auch aus Sicht der Psychologie ergeben sich Probleme. Beck geht davon aus, dass Rollen das Verhalten des Menschen in bestimmten Situationen definieren. Da der Mensch aber immer der ganze Mensch ist – auch in wirtschaftlichen Situationen – bringt sich der Mensch als Ganzes in die Rolle des wirtschaftlich und beruflich Handelnden ein. Er bringt also in die Rolle seine Persönlichkeit mit ein. Er wird zum role-taker, wenn er eine vordefinierte Rolle übernimmt. Bringt er seine Persönlichkeit in die Rollengestaltung mit ein, dann wir er zum role-player. Füllt er sie schließlich ganz in der Rolle ein, wird er zum role-creator. Es wird klar, dass eine Rolle immer das Gesamt aus kollektiven und persönlichen Elementen ist (vgl. Moreno 1946, 153). In der Interaktion kommt die Identität des Menschen zum Ausdruck. Sie wird in jeder Interaktion sozial konstruiert, indem sowohl die Erwartungen des Gegenübers als auch jene des Rolleninhabers Berücksichtigung finden, selbst die Übernahme von Rollenerwartungen macht eine individuelle Interpretation der Rollenerwartungen notwendig (vgl. Krappmann 2016).

Beck lehnt die Universalethik, wie sie von Zabeck vertreten wird, auch deshalb ab, weil er im kategorischen Imperativ ein rein formalistisches, allgemeines Ziel sieht. Genau das aber ist ja der Punkt der deontologischen Ethik: Sie ist allgemein formuliert und soll in jeder Situation entsprechend angepasst zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist auch die Orientierung am Gewinnmaximum ein abstraktes Ziel. Es sagt nichts darüber aus, unter welchen Bedingungen für wen Gewinn erwirtschaftet werden soll und was mit diesem Gewinn geschehen solle. Nicht einmal theoretisch ist es denkbar, dass Gesetze dies alles regeln sollen: Würde tatsächlich jede mögliche Handlung gesetzlich geregelt sein, dann wäre der Aufwand der Sanktionierung so hoch, dass die Umsetzung völlig unwirtschaftlich wäre. Darüber hinaus wäre eine solche Situation nur in einer Diktatur, aber nicht in einer Demokratie theoretisch denkbar.

Effizienz ist keine ethische Dimension per se (vgl. Ulrich 2005, 4). Mit der Effizienz stelle sich immer auch die Frage des Sinns und der Gerechtigkeit. Effizient können Menschen getötet und Menschen gerettet werden. Effizient kann Gutes und Böses vollzogen werden. Mit der Leistung, mit der Effizienz, stellt sich also immer auch die Frage, welches Ziel damit verfolgt und wie sie erreicht wird. In einem äußerst erfolgreichen Volkswirtschaftslehrbuch ist zu lesen:

„A society does not live on efficiency alone. Philosophers and the populace ask, Efficiency for what? And for whom? A society may choose to change a laissez-faire equilibrium to improve the fairness of the distribution of income and wealth. A society may decide to sacrifice efficiency to improve equity. Is society satisfied with outcomes where the maximal amount of bread is produced? Or will modern democracies take loaves from the wealthy and pass them to the poor? There are no correct answers here. These are normative questions answered at the ballot box or the barricades. Positive economics cannot say what steps governments should take to improve equity. But economics can offer some insights into the efficiency of different government policies that affect the distribution of income and consumption.“ (Samuelson/Nordhaus 2001, 162).

Der maximale Gewinn als Ausdruck der Effizienz kann keine für sich stehende Bestimmungsgröße des ökonomischen Handelns sein, wenn es auch ethisch begründet sein soll. Wird Effizienz zum Selbstzweck und monetäre Effizienz zum einzigen Maßstab, dann ist Wirtschaft kein Mittelsystem zur Selbstverwirklichung des Menschen als soziales und individuelles Wesen:

„We need to eat to live, food is a necessary condition of life, but if we lived mainly to eat, making food a sufficient or only purpose of life, we would become gross. The purpose of a business, in other words, is not to make a profit, full stop. It is to make a profit in order to enable it to do something more or better. What that ‘something’ is becomes the real justification for the existence of the business. Owners know this. Investors needn’t care. They are anxious only for their share of that profit. To many this will sound like quibbling with words. Not so. It is a moral issue. To mistake the means for the ends is to be turned in on oneself, what Saint Augustine called one of the greatest of sins. Deep down, the suspicions of capitalism are rooted in a feeling that its instruments, the corporations, are immoral in that sense - they have no purpose other than themselves. This may be to do many of them a great injustice, but if so they are let down by their own rhetoric and behavior. It is a salutary process to ask of any organization – ‘if it did not exist would we invent it?’ ‘Only if it was doing something more useful, better or different than anyone else’ would have to be the answer, with profits as a means to doing just that.” (Handy 2002, 5)

Dennoch blieb die Beck-Zabeck-Kontroverse gewissermaßen einseitig, denn beide Protagonisten gingen von einer formalen Regel aus. Beide folgen also einer gewissen Pflichtenethik, wobei diese jedoch diametral voneinander abweichen und Becks Perspektive letztlich pädagogisch nicht haltbar ist, weil Regelgehorsam gegen das Ziel der Individualpädagogik verstößt. Zabecks Zugang könnte jedoch um weitere Dimensionen ergänzt werden. Mit Kant kam die Pflicht in die Moral. In der traditionellen aristotelisch-christlichen Tradition wurde von der Strebensethik ausgegangen. Das eigene Glück war mit dem Glück der Gemeinschaft verbunden, so wie es auch in der jüdisch-christlichen Nächstenliebe zum Ausdruck gebracht wird: „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ (Lev 19,18 u. Mt 22,37-39) Dies setzt voraus, sich selbst zu lieben. Es bedeutet nicht, den anderen mehr zu lieben. Hier kommt das Universalitätsprinzip klar zum Ausdruck, wie bei der Zweckformel Kants. Aber in der Strebensethik wird deutlicher, dass nur jene, die sich selbst lieben, auch andere lieben können. Ethik bezieht sich daher auch auf die eigene Lebensführung und das eigene Glück im Sinne von glücklich sein und nicht im Sinne von Glück haben. Das war nicht im Sinne Kants. Kants kategorischer Imperativ folgt einem klaren Dreierschritt, der durch bloßes Nachdenken vollzogen wird: Erstens muss der gute Wille der Grund für das Handeln sein. Es darf keinen weiteren Grund für das Handeln geben, ausschließlich den guten Willen: „Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt, oder ausrichtet, […] sondern allein durch das Wollen, d. i. an sich, gut.“ (Kant zitiert in Henning 2016, 21) Zweitens darf die Handlung nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht erfolgen. Der Mensch muss überzeugt sein, dass die Handlung an sich gut ist und nicht ausschließlich aus einer altruistischen, selbstlosen Haltung heraus geschieht. Das gut begründete subjektive Wollen muss also eine gute objektive Begründung sein. Erst dann liegt ein guter Wille vor. Drittens sind Handlungen, die genau so begründet erfolgen, solche, die dem Sittengesetz folgen. Nimmt Ethik aber auch die eigene Lebensführung in den Blick, wie dies bereits die Strebensethik gemacht hat, dann sind noch weitere Dimensionen mitzudenken, die pädagogisch höchst interessant sind. Wird die Anerkennung der Person – auch der eigenen, es ist ja schließlich jene Person, die man selbst am besten kennt – als Universalisierungsprinzip ernst genommen, dann bedeutet dies die eigene Person in seiner Lebensführung zu berücksichtigen: „Richtige Lebensführung ist definierbar als die richtige Wahl der Ziele, Mittel und Wege sowie der entsprechenden Grundhaltungen.“ (Krämer 1992, 183-184) Damit wird auf die aristotelisch-thomistische Ethik Bezug genommen. Sie reduziert Ethik in der Wirtschaft nicht auf letztlich unlösbare Dilemma-Situationen, sondern versucht aufzuzeigen, dass ethische Entscheidungen wesentlich umfassender sind und nur in der Abschätzung einer bestimmten Situation und den möglichen Mitteln, Wegen und Zielen möglich ist. Dann geht es um die Gesamtschau einer Situation, um das Einüben in das vernetzte Denken und den Versuch, situationsadäquat in einer Situation das Bestmögliche zu erwirken. Für Organisationen bedeutet dies, dass ihnen erstens bewusst wird, in welcher Unternehmenskultur sie welche Leistungen und Güter anbieten möchten. Zweitens müssen sie erkennen, dass es für das Unternehmen entscheidend ist, welche Personen sie einstellen und welche fachlichen, sozialen, methodischen und personellen Kompetenzen sie mitbringen. Dabei geht es auch um ethische Kompetenzen. Es muss dabei aber klar sein, dass Ethik nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Das Reflektieren und Aufstellen von Regeln ist daher ein gemeinsames Unterfangen. Wesentlich ist dabei die Erkenntnis, dass Ethik nicht erst dann zum Tragen kommt, wenn die Ökonomik keine Lösungen mehr weiß bzw. der Karren bereits so verfahren ist, dass er sich nicht mehr ohne große ökonomische und soziale Verluste aus dem Dreck ziehen lässt (vgl. Gill 2012, 38–40, 44). „It is not just the big crises but the ordinary decision-making opportunities that are important.“ (Gill 2012, 44) Eine doppelt integrative Ethik wäre eine Wirtschaftsethik, die davon ausgeht, dass ethische Fragen immer schon Bestandteile des Wirtschaftens selbst sind und Ethik nicht nur auf einen Regel- und Pflichtengehorsam reduziert, sondern die Lebensführung des Individuums mitdenkt. Die Strebensethik deckte einen Großteil unseres Lebens ab, die Moralphilosophie nur einen kleineren, nämlich jenen, in dem es um Konfliktfälle ginge. Die Moralphilosophie zeigte die Pflichten auf, die Strebensethik versuche Orientierungs-, Entscheidungs- und Lebenshilfe zu geben: „Jeder Mensch macht von allen diesen Kompetenzen der Praktischen Intelligenz Gebrauch, sie gehören also wesentlich zum Menschen […]. Die Strebensethik lässt sich nun als Reflexionsstufe dieser natürlichen Praktischen Intelligenz verstehen.“ (Krämer 1992, 98) Selbstreflexion, Selbstsuche und Selbstfindung fördere die „Stärkung der Eigenkompetenz“ (Krämer 1992, 100). Dies sei gerechtfertigt, denn die Lebensführung sei nicht unveränderlich und es sei möglich, von Erfahrungen anderer zu lernen (vgl. Krämer 1992, 81). Der selbstbestimmungs- und solidaritätsfähige Mensch (vgl. Klafki 1996) wird hier zum Bild einer Ethik, die versucht, Strebensethik mit Moralphilosophie zu verbinden. Nie wird beides voll zur Deckung gelangen. Da greifen Regeln zu kurz – auch wenn der kategorische Imperativ eine ethische Regel bleibt, in die es sich lohnt, sich einzuüben.

Zusammenfassend: Ethik ist mehr als das Befolgen einer Regel. Ethik ist ebenso mehr als die Feuerwehr für unlösbare (Dilemma-)Situationen. Vielmehr ist Ethik etwas, dass immer schon Bestandteil der Wirtschaft war und ist. Pädagogisch zu nutzen ist der Gedanke, dass Ethik mehr als Utilitarismus, mehr als Pflichtenethik und mehr als Moralphilosophie sein kann, wenn dem Universalitätsprinzip folgend der mündige Mensch mit seinen Lebensentwürfen mitgedacht und Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit Berücksichtigung finden.

Tabelle 3: Welcher Ethik folgen wir?

|

Kriterium |

Ausdifferenzierung |

||

|

Allgemeine Ethik |

Utilitaristische Ethik |

Deontologische Ethik |

Ethik der Strukturganzheit und Strebensethik (integrative Ethik) |

|

Wirtschaftsethik |

Rein ökonomische Ethik |

Doppelt integrative Wirtschaftsethik: Integrative Wirtschaftsethik und integrative Ethik |

|

3.4 Kategorie Wirklichkeit: Wie verstehen wir Wirklichkeit?

In der Beantwortung der Fragen 3.1 bis 3.3 entstehen je nach Wahl der Antworten unterschiedliche Weltanschauungen, die sich verfestig als Weltbilder ausformen (vgl. Habermas 2012, 19). Das eigene Weltbild prägt wesentlich Denken und Handeln eines Individuums, entscheidet über das Verständnis von Wissenschaft und Wirklichkeit. Um die Wirklichkeit in den Griff zu bekommen, ist Komplexitätsreduktion notwendig. Modelle sind Hilfsmittel dafür. Solche Modellierungen können lebensweltlich oder wissenschaftlich sein. Mentale Modelle, subjektive und epistemologische Theorien vereinfachen die Realität so weit, dass Handeln überhaupt erst möglich wird (vgl. Brinitzer 2001, 155-156; Helmke 2014, 115-116). Wissenschaftliche Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass die Schlussfolgerungen objektiv oder intersubjektiv nachvollziehbar sind, denn „[d]ie Beobachtbarkeit eines Sachverhaltes erklärt ihn noch nicht.“ (Tetens 2013, 23) Dafür sind nachvollziehbare und anerkannte wissenschaftliche Methoden und Argumente notwendig. „Um die Wirklichkeit und damit die Wahrheit von Aussagen zu erkennen, müssen Beobachtungen und Schlussfolgerungen raffiniert zusammenspielen.“ (Tetens 2013, 59) Dieses raffinierte Zusammenspiel wird auf Basis unterschiedlicher Methoden sichergestellt. Der in der Wissenschaft vorherrschende „szientistisch zugespitzte Naturalismus“ (Habermas 2012, 21) erkennt nur ganz spezifische Begründungen als gute wissenschaftliche an: Es geht um ein aus der Newton’schen Physik abgeleitetes mechanistisches Weltbild: „Zur ‚Welt‘ gehören die Gegenstände der Erfahrung, die mit den übrigen Dingen in einer ‚natürlichen‘, das heißt gesetzmäßigen Beziehung stehen. Mathematik und naturwissenschaftliches Experiment lösen die ‚natürliche Vernunft‘ der Theologen-Philosophen in ihrer Rolle als der maßgebenden Autorität für die Beurteilung der notorisch unzuverlässigen Alltagserfahrungen ab. Den sinnlichen Phänomenen der Alltagswelt liegen nicht mehr Wesenseinheiten, sondern die gesetzmäßigen Bewegungen der kausal aufeinander einwirkenden Körper zugrunde.“ (Habermas 2012, 34) Tetens sieht die Wirkung des Naturalismus noch stärker: „Viele glauben, der Naturalismus sei keine Metaphysik, denn er halte sich strikt und ausschließlich an die Ergebnisse der Wissenschaften. Über diesen Glauben vieler Philosophen kann man sich nur wundern. Er träfe zu, behauptete der Naturalismus lediglich, dass es die Erfahrungswelt gibt und sie durch die Wissenschaften zureichend erkannt wird. In der Tat, wer wollte das bezweifeln? Der Naturalist hingegen behauptet etwas anderes: Es gibt nur die durch die Wissenschaften erkennbare Erfahrungswelt.“ (Tetens 2016, 21) Erklärungen, wie sie die geisteswissenschaftliche Erziehungswissenschaft liefern, sind damit nicht mehr ausreichend tauglich. Der Trend zeigt in die andere Richtung: Quantitativ empirische Erziehungswissenschaft hat enorm an Stellenwert gewonnen, auch in der Wirtschaftspädagogik. Es geht darum, Korrelationen herzustellen und auf Kausalitäten zu schließen. Aber:

„Das Modell der Kausalität vermag komplexe Beziehungen nicht zu beschreiben. Schon das organische Leben entzieht sich dem Verhältnis der Kausalität. Im Gegensatz zum leblosen, passiven Ding lässt der Organismus die äußere Ursache nicht einfach ohne eigenes Hinzutun bei sich zur Wirkung kommen. Vielmehr regiert es selbstständig auf die Ursache. […] Das Besondere des Lebendigen besteht darin, die äußere Ursache abzubrechen, zu verwandeln und etwas Neues bei sich beginnen zu lassen. […] Die Kategorie der Kausalität ist noch weniger geeignet, das geistige Leben zu beschreiben. Die Komplexität des geistigen Lebens bedingt die Komplexität des Machtgeschehens, das nicht ins lineare Verhältnis von Ursache und Wirkung zu übersetzen ist.“ (Han 2005, 11-12)

Das ist gerade in der Pädagogik und in der Didaktik von besonderer Bedeutung:

„Der Mensch ist keine Trivialmaschine (Heinz von Foerster), in der Input einer klaren, gleich bleibenden Regel folgend zu Output umgewandelt wird. Der Mensch ist immer eine Nicht-Trivialmaschine, weil er auf den Input immer mit Selbstreferenz reagiert. Der Lehrende kann sich also niemals sicher sein, was der Lernende aus dem Input tatsächlich macht. Der lernende Mensch reagiert positiv formuliert selbstbestimmt oder negativ formuliert unzuverlässig auf den Input. Die Transformation des Inputs in Output bleibt kontingent (vgl. Luhmann 2004, 14-15).“ (Slepcevic-Zach/Tafner 2011, 177)

Kausalität und Objektivität reichen nicht aus, um das Gesamt der „Wirklichkeit“ zu beschreiben. Das ungelöste Problem dieser Position ist der Kernbereich der Pädagogik schlechthin: Das Bewusstsein des selbstreflexiven Ich-Subjektes zeigt die Begrenztheit der vermeintlich objektiven Erfahrungswelt. „Sollte sich die Wirklichkeit vollständig durch die Erfahrungswissenschaften beschreiben und erklären lassen, müsste sie aus der objektiven Beobachterperspektive vollständig beschreibbar sein.“ (Tetens 2016, 22 in Bezug auf Nagel 1992). Jede und jeder von uns würde eine solche Argumentation ablehnen, wenn es um eine Beschreibung des eigenen Bewusstseins und der eigenen Wahrnehmung ginge. Das Selbstreflexive bleibt dem Objektiven verborgen. Unser Ich kann nicht objektiv naturwissenschaftlich beschrieben werden. Wer also das Selbstreflexive pädagogisch nutzen möchte, muss die Welt der objektiven Wissenschaft verlassen.

Der Naturalismus versagt aber auch beim Normativen. Stellen wir uns eine objektive und kausale Welt vor. Alle Urteile wären deskriptive Urteile. Sie bezögen sich auf wertneutrales Tatsachenwissen. „Aus dieser objektivierenden Weltbetrachtung kann die praktische Vernunft keine moralischen Einsichten mehr gewinnen. Evaluative und normative Aussagen lassen sich aus deskriptiven Aussagen nicht begründen.“ (Habermas 2012, 37) Anders gesagt: Könnte also alles in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen erklärt werden, dann gäbe es keine normativen Orientierungen mehr. Es gäbe keine normativen Argumente, denn normative Aussagen lassen sich nur mit anderen normativen Aussagen begründen, alles andere wäre ein naturalistischer Fehlschluss. „Allein aus deskriptiven Aussagen lässt sich nicht auf eine gehaltvolle normative Aussage schließen.“ (Tetens 2010, 143)

Zusammengefasst: Klafkis (1996, 267) Hinweis auf die bereichsspezifische Konkretisierung der Ziele ist alles andere als trivial und gerade für die kaufmännische und ökonomische Bildung von entscheidender Bedeutung. Sowohl Wirtschaft als auch Pädagogik sind nicht der Naturwissenschaft, sondern der Kultur- bzw. Sozialwissenschaft zuzuordnen. Neben dem Objektiven gilt es auch dem Performativen, Selbstreflexiven und Normativen wirtschaftspädagogisch Raum zu geben, vor allem dann, wenn es um Fragen des Sinns wirtschaftlicher und beruflicher Tätigkeiten im biographischen und sozialen Kontext geht. Ein solches Zugehen kann moderat konstruktivistisch genannt werden, weil es wohl von einer objektiv vorhandenen Welt ausgeht, aber unterschiedliche Deutungen zulässt.

Tabelle 4: Wie konstruieren und dekonstruieren wir Wirklichkeit?

|

Kriterium |

Ausdifferenzierung |

|

|

Beschreibung der Wirklichkeit |

Objektiv, Kausal und deskriptiv (naturalistisch) |

Performativ, deskriptiv, normativ und subjektiv |

3.5 Kategorie Legitimation: Wie legitimieren wir ökonomisches Handeln?

In einer zweckrationalen, ökonomisierten und von einem szientistischen Naturalismus einerseits und einer Wissenschaftsablehnung andererseits geprägten Gesellschaft scheint das eigene und kollektive Selbstinteresse im Mittelpunkt des ökonomischen Denkens und Handelns zu stehen. Vertreterinnen und Vertreter des Neo-Institutionalismus zeigen auf, dass die Akteure gar nicht so zweckrational sein können, wie sie nach außen vorgeben, es zu sein. Oftmals weichen Handlungsstruktur und zweckrationale Formalstruktur voneinander ab. Die Frage für Wirtschaftspädagoginnen und -pädagogen sollte daher lauten: Welche Rolle übernehme ich als Pädagoge und Pädagogin? Wie verstehe ich Wirtschaft? Welche Ziele verfolge ich mit meiner Pädagogik und Didaktik? Die Beantwortungen der obigen Fragen sollten aufzeigen, dass Wirtschaften vielfältig gedacht werden kann. Wirtschaft ist kein natürliches, vom Menschen unbeeinflussbares, sondern ein künstliches Phänomen, das verändert werden kann. Sachzwänge, die ins Treffen geführt werden, sind Denkzwänge, denn Sachzwänge – so Peter Ulrich (2008, 141) – „gibt es nur, wo Naturgesetze herrschen“. Da Menschen und Organisationen in Kultur und Gesellschaft eingebettet sind, eröffnet sich die soziale, ethisch-moralische und politische Dimension. Wirtschaftliche Erziehung und Bildung sind also mehr als der Vollzug der rein ökonomischen Vernunft. Wirtschaftliche Erziehung und Bildung ist in diesem Sinne immer eine sozioökonomische.

Tabelle 5: Wie legitimieren wir ökonomisches Handeln?

|

Kriterium |

Ausdifferenzierung |

|

|

Legitimation ökonomischen Handelns |

Rein ökonomische Rationalität |

Sozioökonomisches Handeln |

4 Fazit: Kategorien einer reflexiven Wirtschaftspädagogik

Zurückblickend auf alle kursiv geschriebenen Antworten lässt sich folgendes Verständnis einer reflexiven Wirtschaftspädagogik zeichnen: Sie versteht die Wirtschaft ganzheitlich als ein Mittelsystem zur Selbstverwirklichung des Menschen, der in die Gesellschaft eingebettet ist. Wirtschaftlich handelnde Menschen lassen sich lebensweltlich nicht auf rein ökonomisch handelnde Akteure ohne Verantwortung reduzieren. Wirtschaft bezieht sich aber nicht nur auf die Lebenswelt, sondern auch auf die Modellwelt. In der Ökonomik kommen Modelle zum Einsatz, welche die Welt stark vereinfachen und operationalisierbar zu machen versuchen. Dabei wird beachtet, dass es unterschiedliche Schulen in den Wirtschaftswissenschaften gibt und dass daher weder in der Betriebs- noch in der Volkswirtschaftslehre der neoklassische der einzige oder gar der einzig richtige Zugang ist. Ökonomische und kaufmännische Bildung sollten sich der unterschiedlichen Schulen bewusst sein und versuchen, diese soweit wie möglich in das ökonomische Denken einfließen zu lassen. Ökonomisches Handeln lässt sich dabei nie nur auf den rein ökonomischen Aspekt reduzieren, denn jedes wirtschaftliche Tun ist gleichzeitig auch ein ethisches Handeln insofern, als es auch ethisch gerechtfertigt sein soll. Der Umgang mit der Spannung zwischen dem wirtschaftlich Machbaren und dem ethisch Vertretbaren macht die Kunst des verantwortlichen ökonomischen Handelns aus. Ethik wird dabei als ein auf die gesellschaftliche Verantwortung bezogenes Handeln verstanden, das immer mehr als der rein ökonomische Aspekt sein muss, da ja gerade die Ethik den Blick auf das Ganze einnimmt. Ethik sollte dabei nicht nur auf die Moralphilosophie beschränkt sein, sondern auf eine Verantwortung zielen, die nicht nur soziale Konfliktlösungen in den Blick nimmt, sondern auch die eigene Lebensführung mit berücksichtigt. In diesem Sinne geht es um eine Verantwortung sich selbst, den anderen und der Umwelt gegenüber.

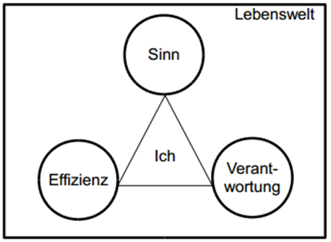

Wirtschaftliches Handeln schließt berufliches Handeln mit ein. Der Beruf erfüllt unterschiedliche Erwartungen, die eben über das rein Ökonomische hinausreichen. Schließlich soll Beruf und Arbeit für das Individuum auch sinnstiftend sein. Damit eröffnet sich neben der Effizienz und der Verantwortung auch die Dimension des Sinns, die niemals objektiv, sondern immer nur subjektiv beantwortet werden kann. Gerade in der Beruflichkeit vermischen sich Performanz, Deskriptives, Subjektives und Normatives zu einem unauflöslichen Gesamt für das Individuum, das sich nicht allein durch Kompetenzorientierung erschließen lässt, weil es sich um das forum internum, also um das Innerste und Schützenswerteste des Menschen handelt: sein Bewusstsein, in dem seine Meinung entsteht und die Bedeutung von Sinn konstruiert wird. So ergibt sich eine Anthropologie, die sich vereinfacht wie in Abbildung 4 darstellen lässt.

Abbildung 4: Anthropologie einer reflexiven Wirtschaftspädagogik (Tafner 2015, 697)

Abbildung 4: Anthropologie einer reflexiven Wirtschaftspädagogik (Tafner 2015, 697)

Der Mensch ist immer der ganze Mensch, eine rein ökonomische Ethik bzw. Betriebsmoral ist abzulehnen. Der Mensch versucht in seinem wirtschaftlichen Denken und Handeln effizient zu sein. Dies ist jene Dimension, die historisch und systematisch im Mittelpunkt der Wirtschaftswissenschaften steht. Es besteht kaum die Gefahr, dass diese Dimension unterbelichtet wird. Eher besteht die Gefahr, dass die Effizienz selbst zum Ziel des Handelns wird. In einer sozioökonomischen Sicht wird Wirtschaft lebensdienlich verstanden und Effizienz selbst kann nicht als eigener Wert verstanden werden. Effizienz ist immer nur legitimierbar im Kontext von Verantwortung. Es ist Aufgabe der Ethik, das Handeln zu legitimieren. Effizienz und Verantwortung sind daher untrennbar miteinander verbunden. Die Trennung beider Elemente führt – das zeigen historische und aktuelle Beispiele – zu unmoralischen bzw. unethischen Handlungen. Für das Individuum jedoch sind diese beiden Elemente nicht ausreichend: Der Mensch erhebt in seinen Handlungen die Frage nach dem Sinn. Der moderne Mensch verbringt den größten Teil seiner Lebenszeit in wirtschaftlichen und beruflichen Kontexten. Es wäre geradewegs absurd, würde er seinen Sinn ausschließlich in anderen Bereichen stiften wollen. Es käme zu einer Teilung des Menschen. So versucht der Mensch, Sinn auch in seinem beruflichen und wirtschaftlichen Handeln zu finden. Ökonomische und kaufmännische Bildung geht also von einem Menschenbild aus, in dem der Mensch versucht, die Elemente Effizienz, Verantwortung und Sinn auszubalancieren. Das ist eine schwierige und wohl nie endende Übung, die einmal besser und einmal schlechter gelingt.

Aus diesen Überlegungen lässt sich auf eine Didaktik der reflexiven Wirtschaftspädagogik schließen, in dem die aufgearbeiteten Kategorien einer didaktischen Transformation unterzogen werden. Wesentlich ist dabei – und dies lässt sich sowohl historisch als systematisch in der Wirtschaftspädagogik begründen –, dass sowohl in der kaufmännischen als auch in der ökonomischen Bildung das Soziale, das Moralisch-Ethische und das Wirtschaftsbürgerliche sowie die anthropologischen Elemente Effizienz, Verantwortung und Sinn zu didaktische Kategorien werden. Dies führt zu einer Didaktik, die beim Individuum und seinen Interaktionen ansetzt, in denen sich seine Identität immer wieder sozial konstruiert (vgl. Krappmann 2016)[2]. Dies in einem eigenen didaktischen Ansatz aufzuzeigen, wird der nächste wirtschaftspädagogische Schritt sein.

Literatur

Beck, K. (1999): Zur Grundlegung einer Berufsethik für Kaufleute. In: Tramm,T./ Achtenhagen, F. (Hrsg.): Professionalisierung kaufmännischer Berufsbildung. Beiträge zur Öffnung der Wirtschaftspädagogik für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Festschrift zum 60. Geburtstag von Frank Achtenhagen. Frankfurt am Main, 199-214.

Beck, K. (2000): Ethische Differenzierung als Grundlage, Aufgabe und Movens Lebenslanges Lernen. In: Achtenhagen, F./Lempert, W. (Hrsg.): Lebenslanges Lernen im Beruf. Seine Grundlegung im Kindes- und Jugendalter. Band V. Leverkusen, 30-51.

Beck, K. (2003): Ethischer Universalismus als moralische Verunsicherung? In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 99, H. 2, 274-298.

Beck, K. (2006): Relativismus und Rolle – Zur Grundlegung einer differentiellen Moralerziehung. In: Gonon, P. /Nickolaus, R./Klauser, F. (Hrsg.): Bedingungen beruflicher Moralentwicklung und beruflichen Lernens. Weinheim, 9-22.

Beck, U. (2015): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Berlin.

Böckenförde, E.-W. (1967): Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Forsthoff, E. (Hrsg.): Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag. Stuttgart. 75-95.

Benjamin, W. (2004): Kapitalismus als Religion. In: Baecker, D. (Hrsg.): Kapitalismus als Religion. 2. Aufl. Berlin, 15-18.

Benner, D. (2012): Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. 7. Aufl. Weinheim und Basel.

Berghaus, M. (2004): Luhmann leicht gemacht. Eine Einführung in die Systemtheorie. 2. Aufl. Köln.

Brinitzer, R. (2001): Mentale Modelle und Ideologien in der Institutionenökonomik – Das Beispiel Religion. In: Prinz, A./Steenge, A. /Vogel, A. (Hrsg.): Neue Institutionenökonomik. Anwendung auf Religion, Banken und Fußball. Münster, 135-192.

Dubs, R. (1987): Volkswirtschaftslehre. Wirtschaftsbürgerkunde für Mittelschule und zum Selbststudium. 5. Aufl. Bern.

Feld, F. (1928): Grundfragen der Berufsschul- und Wirtschaftspädagogik. Versuch einer Systematik der berufspädagogischen Theorie. Langensalza.

Giddens, A./Fleck, C./ Egger de Campo, M. (2009): Soziologie. Graz, Wien.

Gill, W. D. (2012): Upgrading the Edical Decision-Making Model for Business. In: Scott, B. R./Kenman, L. W. (Hrsg.): Beyond integrity. A Judeo-Christian approach to business ethics. Michigan, 38-47.

Gross, P. (2005): Die Multioptionsgesellschaft. Frankfurt am Main.

Gutenberg, E. (1957/2002): Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft. Akademische Festrede gehalten bei der Universitätsgründungsfeier am 22. Mai 1957, Krefeld. In: Brockhoff, K.: Geschichte der Betriebswirtschaftslehre. Kommentierte Meilensteine und Originaltexte. 2. Aufl. Wiesbaden, 9-28.

Habermas, J. (1987): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main.

Habermas, J. (2012): Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Berlin.

Habermas, J. (2013): Demokratie oder Kapitalismus. Vom Elend der nationalstaatlichen Fragmentierung in einer kapitalistisch integrierten Weltgesellschaft. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 5, 59-70.

Han, B.-C. (2005): Was ist Macht? Stuttgart.

Handy, C. (2002): What’s a Business For? In: Harvard Business Review OnPoint, 1–8. Online: http://jmbruton.com/images/Handy_Whats_a_Bus_For.pdf

(09.11.2016).

Harvey, D. (1991): The condition of postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford.

Helmke, A. (2014). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Selze-Velber.

Homann, K. (2005): Wirtschaftsethik: Versuch einer Bilanz und Forschungsaufgaben. In: Beschorner, T./Hollstein, B. (Hrsg.): Wirtschafts- und Unternehmensethik. Rückblick, Ausblick, Perspektiven. München, 197-211.

Homann, K. (2012): Ethik der Marktwirtschaft. In: H. May (Hrsg.): Lexikon der ökonomischen Bildung. 8. Aufl., München, 216-218.

Homann, K./Blome-Drees, F. (1992): Wirtschafts- und Unternehmensethik. Göttingen.

Homann, K./Lütge, C. (2005): Einführung in die Wirtschaftsethik. 2. Aufl. Münster.

Homann, K./Suchanek, A. (2005): Ökonomik. Eine Einführung. 2. Aufl. Tübingen.

Henning, T. (2016): Kants Ethik. Eine Einführung. Stuttgart.

Joas, H./Knöbl, W. (2004): Sozialtheorie. Zwanzig einführende Vorlesungen. Frankfurt am Main.

Keynes, J. M. (1997): The general theory of employment, interest, and money. New York.

Klafki, W. (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. 5. Aufl. Weinheim und Basel.

Kluge, F./Seebold, E. (1999): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. Aufl. Berlin.

Krämer, H. (1992): Integrative Ethik. Frankfurt am Main.

Krappmann, L. (2016):Soziologische Dimensionen der Identität: Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart.

Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme. Frankfurt am Main.

Luhmann, N. (1988): Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main.

Luhmann, N. (1990): Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? 3. Aufl. Opladen.

Luhmann, N. (1995): Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main.

Luhmann, N. (2008): Die Moral der Gesellschaft. Herausgeben von Detlef Horster. Frankfurt am Main.

Meyer, J. M. (Hrsg.): Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen. Frankfurt am Main.

Meyer, J. W./Boli, J./Thomas, G. M. (2005): Ontologie und Rationalisierung im Zurechnungssystem der westlichen Kultur. In: Meyer, J. M. (Hrsg.): Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen. Frankfurt am Main, 17-46.

Moreno, J. L. (1946): Psychodrama. New York.

Nelson, R. H. (2001): Economics as religion. From Samuelson to Chicago and beyond. Pennsylvania State University.

Nell-Breunig, O. (1985). Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre. 2. Aufl. München.

Neuhold, L. (2009): Momente der Krise und die katholische Soziallehre. Aufforderung zum Tieferblicken anlässlich des Erscheinens von „Caritas in veritate“. In: Poier, K. (Hrsg.): Wirtschaftskrise und Katholische Soziallehre. 30 Jahre Neugründung des Dr.-Karl-Kummer-Instituts in der Steiermark. Verein für Sozial- und Wirtschaftspolitik, Graz.

Nida-Rümelin, J. (2011): Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie. München.

Papst Franziskus (2015): Laudato si. Die Umwelt-Enzyklika des Papstes. Freiburg im Breisgau.

Rüstow, A. (2009): Die Religion der Marktwirtschaft. 3. Aufl. Berlin, Münster.

Samuelson, P. A./Nordhaus,W. D. (2001): Economics. 17. Aufl. Boston.

Schwinn, T. (2006): Konvergenz, Divergenz oder Hybridisierung. Voraussetzungen und Erscheinungsformen von Weltkultur. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 58, H. 2, 201-232.

Senge, K./Hellmann, K.-U. (2006): Einleitung. In: Senge, K./Hellmann, K. U./Scott, W. R. (Hrsg.): Einführung in den Neo-Institutionalismus. Wiesbaden, 7-31.

Slepcevic-Zach, P./Tafner, G. (2011): „Nicht für die Schule lernen wir…“ – aber kein System kann die Umwelt integrieren. Über offene Fragen, die sich aus der Komplexität der Kompetenzmessung ergeben. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 107, H. 2, 174-189.

Spranger, E. (1965): Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. München.

Spranger, E. (1967): Berufsbildung und Allgemeinbildung. In: Röhrs, H. (Hrsg.): Die Bildungsfrage in der modernen Arbeitswelt. 2. Aufl., Frankfurt am Main, 17-34.

Steffen, G. (2013): Ist der Homo oeconomicus noch gesellschaftsfähig? Vortrag am 14.11.2013 anlässlich der Bundes-Fachtagung 2013, Globales Lernen – Potenziale und Perspektiven, ökonomische Krisen & zukunftsfähige Bildung. Wien: Europahaus.

Streeck, W. (2013): Was nun, Europa? Kapitalismus ohne Demokratie oder Demokratie ohne Kapitalismus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, H. 4, 57-68.