Ausgabe 3

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Ausgabe 3 - November 2002

Kooperation in der beruflichen Aus- und Weiterbildung - Anspruch und Realität einer Reformbedingung

Hrsg.: , , &

Kooperation als erster Schritt zur Wissensintegration. Die pädagogische Herausforderung moderner Gesellschaften?

Angesichts der in modernen Gesellschaften vorherrschenden Grundantinomien hat Pädagogik eine spezielle Vermittlungsaufgabe zu erfüllen, die unter aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen eine zusätzliche Brisanz erhält: angesichts zunehmender politischer, kultureller und ökonomischer Komplexität verschärft sich das Problem der Unübersichtlichkeit und Intransparenz und werden unterschiedliche Formen gesellschaftlicher Unsicherheiten und Ängste virulent. Der Umgang mit, das Aushalten und die Bewältigung von Unsicherheiten sind u. a. auch Gegenstand (beruflicher) Bildungsprozesse. Damit stellt sich die Frage, wie diese so angelegt werden können, daß die notwendige Wissensintegration zum Umgang mit Komplexität und damit zur Überwindung von Intransparenz und gesellschaftlichen Risikolagen geleistet werden kann.Der in diesem Beitrag vertretene Ansatz geht davon aus, daß für eine Wissensintegration die Entwicklung sinnvoller Curricula fundamental ist. Deren Konstruktion bedarf einer Klärung zahlreicher Fragestellungen im erziehungswissenschaftlichen und disziplinenübergreifenden Diskurs, die kurzfristig über die Implementierung disziplinenübergreifender Kooperationsstrukturen möglich wäre. Im Hinblick auf eine solche Perspektive sollen in diesem Beitrag - auf der Basis der diesbezüglichen Ergebnisse eines BMBF-geförderten Forschungsprojektes - bereits bestehende, inter- und intradisziplinäre Kooperationsbeziehungen in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik beleuchtet werden.

1 Das Problem

Ein Charakteristikum moderner Gesellschaften sind Kontradiktionen, die Unsicherheiten und Ängste nach sich ziehen, mit denen auf individueller Ebene umzugehen ist, die bewältigt, mindestens aber ausgehalten werden müssen. Die Antinomien der Moderne stellen eine beachtliche gesellschaftliche Herausforderung an individuelle Bewältigungsstrategien dar, die in angemessener Weise in den unterschiedlichen Sozialisations- und Erziehungsphasen angelegt bzw. gefördert werden müssen. Mit der Formulierung eines solchen Anspruchs kommt der Erziehungswissenschaft eine spezifische Vermittlungsfunktion zu, die angesichts jüngster gesellschaftlicher Veränderungen zusätzliche Bedeutung erhält: Die aktuelle Umbruchs- und Reorganisationsphase ist u. a. durch Entmischungsprozesse[1] gekennzeichnet, die im Gegenstandsbereich berufs- und wirtschaftspädagogischer Forschung zur Auflösung traditioneller Betriebstypen und der darauf gegründeten kaufmännischen und gewerblichen Sacharbeit führen. Die Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung und ihre Kombinatoriken verändern sich auf multidisziplinärem Niveau und stellen damit die traditionelle Berufsstruktur sowie nachfolgend die ihr zugrunde liegende spezifische monostrukturelle Fachlichkeit in ihrer bestehenden Konstellation in Frage. Realempirisch beobachtbare Phänomene der Entkopplung von Beruf und Tätigkeit sowie erworbener Zertifikate und Entlohnung verstärken gesellschaftliche Unübersichtlichkeit und die Intransparenz von Strukturen und Prozessen ebenso wie reorganisierte Zeit-, Quantitäts-, Qualitäts-, Entlohnungs- und Verfügungsstrukturen und die zahlreichen Varianten zur Freisetzung von Arbeitskraft. Die Veränderungen der Erwerbsarbeit in der Moderne werden als Gegenstand industrie- und dienstleistungssoziologischer Forschung (vgl. z. B. Kern/Schumann 1970, 1984; Baetghe/Oberbeck 1986) seit etwa 50 Jahren vor allem unter Polarisierungs- und Segmentationsgesichtspunkten sowie als Paradigmenwechsel in der Arbeitsorganisation und den damit veränderten Handlungsoptionen der Beteiligten diskutiert. Das hat zur Folge, dass auf individueller Ebene Ängste und Unsicherheiten entstehen bzw. weiter verstärkt werden. Solchen Unsicherheiten kann nur mit Aufklärung und Schaffung von Transparenz begegnet werden, die an die Zusammenführung, Integration und Aufbereitung unterschiedlichster Wissensbestände in Bildungsprozessen gebunden sind. Damit ist eine anspruchsvolle curriculare Aufgabe an die Erziehungswissenschaft formuliert, die es im Kontext interdisziplinärer Fragestellungen und Forschungsansätze zu bewältigen gilt. Fakt ist allerdings, dass erziehungswissenschaftliches Handeln bei routinemäßig anstehenden curricularen Gestaltungsaufgaben – aufgrund nicht vorhandenen wissenschaftlich fundierten Regelwissens – überwiegend auf Erfahrungswissen beruht. Damit entsteht die paradoxe Situation, dass den Anforderungen einer hochkomplexen und -differenzierten Gesellschaft der Moderne von wissenschaftlicher Seite aus mit vorindustriellen Lösungsmöglichkeiten begegnet wird.

Auf dem Weg zur Realisierung von Wissensintegration als langfristige Perspektive einer neuen Vergesellschaftung von Arbeit scheint mir die Kooperation – speziell auch mit Bezug zu beruflichen Bildungsprozessen – ein erster notwendiger wie auch möglicherweise kurzfristig praktikabler Schritt zu sein. Kooperationen in diesem Sinne können allerdings nur dann gelingen, wenn allen Beteiligten das grundsätzliche Anliegen bewusst und dieses in eine wissenschaftliche Theoriebildung eingebettet ist. Im ersten Teil dieses Beitrags werden die zentralen Eckpunkte eines qualifikations- und curriculumorientierten Ansatzes in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik umrissen, während Teil zwei den empirischen Ergebnissen zu Kooperationen in der universitären Berufsbildungsforschung gewidmet ist, die als erste Hinweise auf die erfolgte bzw. kurzfristig mögliche Implementierung von Kooperationsstrukturen auf Forschungsebene gewertet werden können.

2 Zu den Charakteristika moderner Gesellschaften

Die Moderne – von Max Weber als "Zeitalter des okzidentalen Rationalisierungsprozesses" bezeichnet (Horster 2000, 351) – ist vor allem durch eine Auflösung der Vorstellung von einer Einheitlichkeit der Welt gekennzeichnet, in der geschlossene Weltdeutungen ihre Verbindlichkeit und damit ihre soziale Integrationskraft eingebüßt haben. Unter den Bedingungen einer zunehmenden Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche, insbesondere von Wissenschaft, Ethik/Moral und Kunst und eines fortschreitenden Industrialisierungsprozesses diagnostiziert Beck (1989) die Moderne als Risikogesellschaft, in der sich das Verhältnis Individuum und Gesellschaft paradox und kompliziert entwickle, da es parallel zu individualisierten und standardisierten Lebenslagen und Biographien käme (ebd., 205). Bei Verlust traditioneller Einbindungen und Verpflichtungen stellt die gewonnene individuelle Freiheit des Einzelnen, seine Stellung in der Gesellschaft durch eigene Leistung zu bestimmen, nach einer anfänglichen Phase technischen Fortschritts zur Mehrung des Reichtums bei kalkulierbarem Risiko für den Einzelnen, nun ein erhebliches Risiko dar. "Risiken und Selbstbedrohungspotentiale" (25) sind individuell immer weniger durchschau- und damit kalkulierbar, was zu erheblichen Angst- und Unsicherheitspotenzialen führt, für die – mangels alternativer Vergesellschaftungsformen – individuelle Bewältigungsstrategien entwickelt werden müssen.

3 Zur Aufgabe der Erziehungswissenschaft in der Moderne

Die angedeuteten Veränderungen im Prozess der Moderne stellen auch veränderte Anforderungen an die Erziehungswissenschaft allgemein und die Berufs- und Wirtschaftspädagogik speziell. Obwohl die Erziehungswissenschaft deren Risiken nicht explizit zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht hat, lassen sich folgende Spannungsfelder ausmachen, in bzw. mit Bezug zu welchen pädagogisches Handeln stattfindet:

Moderne Gesellschaften sind durch vier Grundantinomien gekennzeichnet, wie sie Helsper (2000, 15) beispielsweise "als konstitutive Spannungen pädagogischen Handelns" mit Freiheit und Zwang, Organisation und Interaktion, pädagogische Einheitsentwürfe und kulturelle Vielfalt sowie als Nähe und Distanz deutet: Man kann diese Spektrum weiter ausdifferenzieren mit den Gegensatzpaaren Institutionalisierung und Auflösung (z. B. Outsourcing), Utilitarismus und Zweckfreiheit, Förderung und Auslese, Integration und Separation, Individualisierung und Pluralisierung, Differenz und Einheit, Gleichheit und Ungleichheit sowie Normalität und Abweichung. Mit Bezug zu diesen Gegensätzlichkeiten sind moderne Gesellschaften vor allem gekennzeichnet durch

- ein hohes und weiter zunehmendes Maß an Komplexität,

- eine stetig wachsende "neue Unübersichtlichkeit" (vgl. z. B. Habermas 1985),

- allgegenwärtige Intransparenz und

- permanente Ungleichzeitigkeiten,

was unweigerlich zu gesellschaftlichen und individuellen Unsicherheiten, Widersprüchen und Brüchen führt. Angesichts solcher – zunächst unaufhebbarer – gesellschaftlicher Widersprüche hat die Pädagogik allgemein und speziell die Berufs- und Wirtschaftspädagogik über Bildungsprozesse eine Vermittlungsaufgabe zu erfüllen: die Befähigung der nachwachsenden Generation zum Aushalten, zum Umgang mit und nicht zuletzt zur gestaltenden Beeinflussung dieser Antinomien. Berufliche Bildungsprozesse - als ein Gegenstandsbereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik - sind in unmittelbarer Nähe und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Prozesse und Strukturen zu organisieren, die aktuell erhebliche Umbrüche erfahren. Neue distributive Agglomerationen im Welthandelsverkehr (z. B. Warenwirtschaftssysteme, Data-Ware-House ), electronic banking, Telematik oder das Outsourcing ganzer Unternehmensbereiche brechen traditionelle Strukturen auf und erfordern zunehmend die Besetzung sogenannter „Schnittstellen“funktionen (z. B. Case-Management), die durch ein hohes Maß an Wissensintegrationsleistungen im Spannungsfeld unterschiedlicher (Wissenschafts-) Disziplinen (z. B. Recht, Medizin, Psychologie, Verwaltungswesen und Ökonomie) und zwar sowohl bezüglich traditioneller Wissensbestände, als auch im Hinblick auf Einstellungen, Verhaltensweisen, Werthaltungen etc. gekennzeichnet sind. Mit Blick auf das Berufsausbildungssystem verschärfen sich damit nicht nur die Übergänge in den so genannten Statuspassagen, sondern diese weitreichenden Veränderungen lassen eine permanente Um-, Nach- oder Weiterqualifizierung aller Erwerbstätigen notwendig erscheinen und geben dem Schlagwort vom lebenslangen Lernen Kultstatus. Damit sind zum Teil auch gravierende Veränderungen in den Beziehungen zwischen den verschiedenen Berufsausbildungsbereichen von der vorberuflichen Bildung in den Sekundarstufen I und II über die nichtakademische Berufsausbildung im Sekundarbereich II und die akademische Berufsausbildung im Tertiärbereich bis hin zur beruflichen und wissenschaftlichen Weiterbildung im Quartärbereich intendiert, die sich u. a. auf ein neues Verhältnis von allgemeiner und spezieller/beruflicher Bildung beziehen und somit u. a. erheblichen Forschungsbedarf im Rahmen der Berufsbildungsforschung induzieren.

In einem weiteren Schritt erfordern die gravierenden gesellschaftlich-ökonomischen Strukturveränderungen die Entwicklung und Implementierung angemessener Curricula, die die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der nachwachsenden Generationen im Spannungsfeld divergierender Anspruchskonstellationen sichern und einem ökonomischen Primat im Bildungssystem entgegenwirken. Mit Bezug zu den (curriculum)theoretischen Überlegungen der Bildungsreformära ist Curriculumentwicklung im Spannungsfeld mindestens folgender sechs Bezugspunkte (vgl. Blankertz 1967; Kell 1970; Buchmann 1999, 89) zu leisten:

- des gesellschaftlich präferierten Bildungsideals,

- pädagogischer Theorien,

- den Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen der Klientel,

- den Partikularinteressen aller Beteiligten,

- den vorhandenen Ressourcen sowie

- fachwissenschaftlicher Prämissen.

Zur Klärung der genannten sechs Bezugspunkte und deren Beziehungen sind auch (Qualifikations-)Forschungsarbeiten intendiert, die u.a. im Rahmen einer sich multidisziplinär verstehenden Berufsbildungsforschung zu leisten wären. Berufsbildungsforschung wird hier mit Bezug auf folgende Definition in der DFG-Denkschrift (1990) verstanden:

„Berufsbildungsforschung untersucht die Bedingungen, Abläufe und Folgen des Erwerbs fachlicher Qualifikationen sowie personaler und sozialer Einstellungen und Orientierungen, die für den Vollzug beruflich organisierter Arbeitsprozesse bedeutsam erscheinen“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft 1990, 1).

Unter einer qualifikations- und curriculumorientierten (Forschungs-)Perspektive sind die wissenschaftsspezifische Organisation sowie bereits bestehenden Kooperationsbeziehungen der Berufsbildungsforschung von besonderem Interesse, weil auf der Basis diesbezüglicher empirischer Daten das kurz- mindestens jedoch mittelfristige Gelingen (oder auch Nichtgelingen) einer Zusammenarbeit in der universitären Berufsbildungsforschung eingeschätzt werden kann. Deshalb soll im Folgenden die Berufsbildungsforschung als Aufgabenfeld unterschiedlicher Wissenschaften, deren Verflechtungen und Kooperationen auf der Basis einiger empirischer Forschungsergebnisse zur universitären Berufsbildungsforschung genauer betrachtet werden.

4 Sichten von Kooperationen in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als universitärer Disziplin

Die folgenden empirischen Ergebnisse sind im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojektes "Berichterstattung über Berufsbildungsforschung" erarbeitet worden (vgl. VAN Buer/ Kell 1999), das in Kooperation der Lehrstühle für Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Humboldt Universität Berlin und an der Universität Siegen im Auftrag der AG BFN (Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz) von 1996 - 1999 durchgeführt wurde. Diese Studie zur bundesdeutschen Berufsbildungsforschung basiert sowohl auf Primär- wie Sekundärdatenanalysen, die hier insbesondere für die universitäre Disziplin Berufs- und Wirtschaftspädagogik in den Blick genommen werden, um deren disziplinäres Kooperationspotenzial einschätzen zu können.

Zur (additiven) wissenschaftsdisziplinären Zuordnung der Berufsbildungsforschung

An der Berufsbildungsforschung beteiligen sich verschiedene Wissenschaften und sie ist mit vielen anderen Forschungsbereichen verflochten. Denn die Komplexität des Gegenstandsbereichs Berufsbildung erfordert eine Bearbeitung durch unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen mit ihren je spezifischen Modellen, Theorien und Methoden.

Abb. 1: Wissenschaftsbezogene Verflechtungen in der Berufsbildungsforschung, Quelle: VAN BUER/KELL (1999, 27)

Abb. 1: Wissenschaftsbezogene Verflechtungen in der Berufsbildungsforschung, Quelle: VAN BUER/KELL (1999, 27)

Die Berufsbildung als wichtiges gesellschaftliches Subsystem ist vor allem von der Erziehungswissenschaft (einschließlich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik), der Psychologie, den Humanwissenschaften und der Anthropologie als Forschungsgegenstand bearbeitet worden. Aber auch Soziologie, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft sowie Wirtschafts- (hier vor allem die Bildungsökonomie) und Ingenieurwissenschaften haben die Bedeutung der Berufsbildung für gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen thematisiert (s. Abb. 1). Damit ist zunächst nur der additive Aspekt der wissenschaftsdisziplinären Zuordnung der Berufsbildungsforschung in den Blick genommen. Wissensintegration ist aber darüber hinaus an das Vorhandensein und die Bearbeitung gemeinsamer Fragestellungen gebunden. In diesem Sinne ist die additive Zuordnung unterschiedlicher Disziplinen zur Berufsbildungsforschung als notwendiger aber keinesfalls hinreichender Schritt auf dem Weg zur Wissensintegration zu betrachten.

Zur sozialwissenschaftlich orientierten Berufsbildungsforschung

Der Forschungsbereich Berufsbildungsforschung ist aufgrund neuerer Ansätze in der Wissenschaftsorganisation, die den Negativfolgen der Spezialisierung in den Wissenschaften durch die Schaffung multidisziplinärer Forschungsbereiche zu begegnen versuchen, mit verschiedenen anderen Forschungsbereichen verflochten. Diese Forschungsbereiche können unter dem Oberbegriff „Sozialwissenschaftliche Forschung“ zusammengefasst werden und sollten dementsprechend als gemeinsames Merkmal eine multidisziplinäre Organisation von Forschung aufweisen. Der komplexe Gegenstandsbereich Berufsbildung ist in der gesellschaftlichen Praxis mit vielen anderen Praxisbereichen verflochten (z B. Bildung, Berufsbildung, Beruf, Arbeitsmarkt, Erwachsenenbildung etc.). Dementsprechend sind auch diese Forschungsbereiche miteinander verflochten, die benachbarte Gegenstandsbereiche untersuchen. In Abbildung 2 sind die wichtigsten forschungsbereichsbezogenen Verflechtungen ausgewiesen. In dieser Betrachtung ist eine qualifikations- und curriculumorientierte Forschung innerhalb der Berufsbildungsforschung mindestens im Schnittbereich von Arbeitsmarkt- und Berufs-, Hochschul-, Berufs-; (Berufs)Biographie-, Bildungs-, Jugend-, Erwachsenenbildungs-, und Frauenforschung anzusiedeln, die Schnittmengen sind jedoch je nach zentralem Forschungsgegenstand (z. B. vorberufliche Bildung, akademische Berufsausbildung oder auch wissenschaftliche Weiterbildung) unterschiedlich bedeutsam. Von den an Berufsbildungsforschung beteiligten Wissenschaften nimmt die Berufs- und Wirtschaftspädagogik eine besondere Stellung ein, weil ihre Forschungstätigkeit nur auf die Berufsbildung konzentriert ist und weil die zentralen Begriffe Beruf und Bildung in ihrem spezifischen Spannungsverhältnis für sie konstitutiv sind. Von hier aus wären dann beispielsweise auch durchaus gemeinsame Fragestellungen zu formulieren als Voraussetzung für eine Integration des jeweils in den verschiedenen Forschungsbereichen relevanten Wissens, das für den Gegenstandsbereich Berufsbildung von Interesse ist.

Unter Berücksichtigung dieser Bedeutung der Berufs- und Wirtschaftspädagogik für die Berufsbildungsforschung sind die wissenschaftsbezogenen Verflechtungen in der Berufsbildungsforschung in der folgenden Abbildung (Abb. 2) dargestellt worden. Ergänzend zu dieser eindimensionalen Darstellung ist hinzuzufügen, dass es zwischen jeder Wissenschaft mit jeder anderen Wissenschaft Schnittmengen geben kann bzw. gibt. Diese Schnittmengen und die mit der Berufs- und Wirtschaftspädagogik sind zudem qualitativ und quantitativ von unterschiedlicher Bedeutung, was in der Abbildung ebenfalls nicht visualisiert worden ist.

Abb. 2: Bereichsbezogene Verflechtungen in der Berufsbildungsforschung, Quelle: VAN BUER/KELL (1999, 32).

Abb. 2: Bereichsbezogene Verflechtungen in der Berufsbildungsforschung, Quelle: VAN BUER/KELL (1999, 32).

Zur Datenbasis

Als Konsequenz aus einer Erweiterung des ursprünglichen Auftrages (vgl. VAN Buer/ Kell 1999, 4/5) wurde die Befragung zur universitären Berufsbildungsforschung über den ‘inneren’ Kreis der berufs- und wirtschaftspädagogischen Institute hinaus ausgeweitet. Insgesamt wurden ab 1997 Fragebogen an die folgenden Institute, Seminare[2] etc. in Deutschland versandt:

- an Institute, an denen Berufsschullehrerinnen und ‑lehrer ausgebildet werden;

- an Institute, die im Kontext der Ausbildung von Diplom-Pädagoginnen und ‑Pädagogen Lehrveranstaltungen für einen Studienschwerpunkt „Betriebliches Ausbildungswesen“ (nach der KMK-Rahmenordnung für diesen Studiengang von 1969) bzw. mit davon abweichenden Bezeichnungen anbieten, wie Berufs- und Wirtschaftspädagogik oder Betriebspädagogik;

- an Personen, die aufgrund ihres wissenschaftlichen Werdegangs und persönlicher Interessen auch Berufsbildungsforschung durchführen und sich an den Diskussionen in der Kommission BWP beteiligen;

- an solche Institutionen und Personen (mittels zweier modifizierter Fragebögen), die im Bereich der vorberuflichen Bildung und im Bereich der Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt „berufliche/betriebliche Weiterbildung“ oder mit Bezügen dazu tätig sind;

- an exemplarisch ausgewählte Institute, die Berufsbildungsforschung mit anderen wissenschaftlichen Orientierungen durchführen (Arbeitswissenschaft; Betriebswirtschaftslehre; Arbeits- und Sozialrecht; Bildungsökonomie/Bildungsplanung; Psychologie; Hochschulforschung).

Der Rücklauf gestaltete sich durchaus unterschiedlich: Nur mittels intensiver telefonischer sowie weiterer schriftlicher Nachfragen war es möglich, einen relativ vollständigen Datenkorpus zu erzeugen. Dieser Datenkorpus ist aus der Befragung von 45 Universitäten mit Berufsschullehrerausbildung und von 6 Universitäten ohne Berufsschullehrerausbildung, aber mit Berufsbildungsforschung gewonnen. Von diesen 51 liegen Rückmeldungen aus 44 Standorten vor (86%). Da von einigen Standorten mehrere Fragebogen vorliegen (10), setzt sich dieser Datenkorpus aus insgesamt 73 Einzeldateien zusammen.

Die Struktur der Befragung hat zu fünf Datenkorpi geführt, die getrennt ausgewertet werden (können):

- Gesamtdatei mit insgesamt 108 Eintragungen;

- Daten zur berufs- und wirtschaftspädagogisch orientierten Berufsbildungsforschung mit insgesamt 73 Eintragungen;

- Daten zur Berufsbildungsforschung im Bereich der vorberuflichen Bildung mit insgesamt 9 Eintragungen;

- Daten zur Berufsbildungsforschung im Bereich der beruflichen Weiterbildung mit insgesamt 5 Eintragungen.

Da nur der Datenkorpus zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik als systematisch erhoben angesehen werden kann, geht auch nur dieser in die im Folgenden vorgelegten Datenanalysen ein.

Ergebnisse[3] zur Kooperation und Kommunikation in der universitären Berufsbildungsforschung

Kooperation und Kommunikation der universitären Berufsbildungsforschung wird hier unter drei Gesichtspunkten betrachtet:

- Hochschulintern als Kooperation mit anderen Fächern/Instituten

- Hochschulextern als Kooperation

- mit den berufs- und wirtschaftspädagogischen Instituten anderer Hochschulen in Deutschland,

- mit außeruniversitären Instituten in Deutschland,

- mit Institutionen im Ausland.

Die folgenden Auswertungen zeigen, in welchem Ausmaß Kooperationen der Forschungs- und Arbeitseinheiten über den eigenen internen Zusammenhang hinaus vorliegen. Insgesamt zeigen die Analysen, dass in der außeruniversitären Berufsbildungsforschung Kooperationen eher selten sind. In den Abbildungen 3 und 4 werden die intra- und interuniversitären Kooperationen sichtbar.

Abb. 3: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik innerhalb der eigenen Universität/Hochschule

Abb. 3: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik innerhalb der eigenen Universität/Hochschule

Abbildung 3 zeigt eine verhältnismäßig geringe Ausprägung der Kooperation innerhalb der eigenen Universität: Fast 40% der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschungseinheiten pflegen keine Kooperation innerhalb ihrer Universität oder Hochschule, weitere 28% mit nur einer anderen Abteilung. Das lässt auf eine nur marginale interdisziplinäre Eingebundenheit berufs- und wirtschaftspädagogischer Berufsbildungsforschung in der eigenen Hochschule schließen.

Abb. 4: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zwischen den Universitäten und Hochschulen in Deutschland

Abb. 4: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zwischen den Universitäten und Hochschulen in Deutschland

Die Kooperation mit anderen Universitäten und Hochschulen in Deutschland (Abbildung 4) hingegen ist deutlich intensiver ausgeprägt; so pflegt fast ein Drittel aller Forschungs- und Arbeitseinheiten intensivere Kontakte mit 2-3, weitere 29% mit mehr als 3 Universitäten. Hier handelt es sich überwiegend um Kontakte zu berufs- und wirtschaftspädagogischen Instituten bzw. Forschern an anderen Hochschulen.

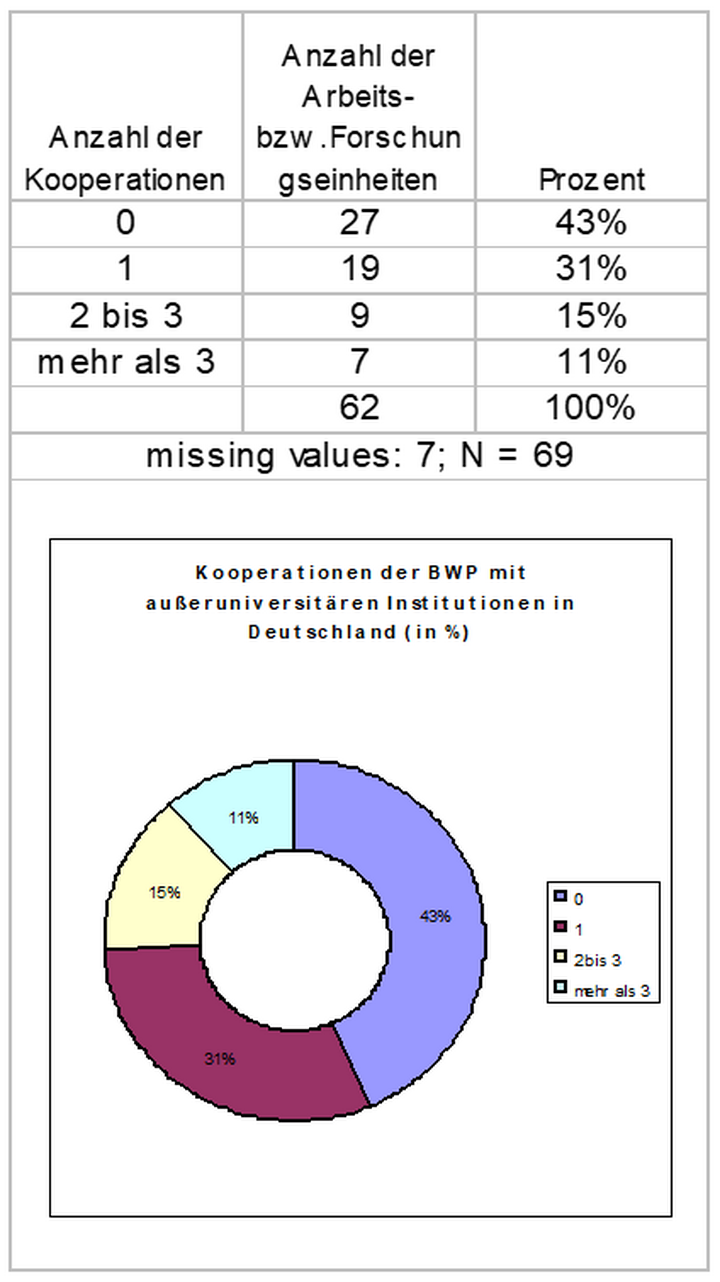

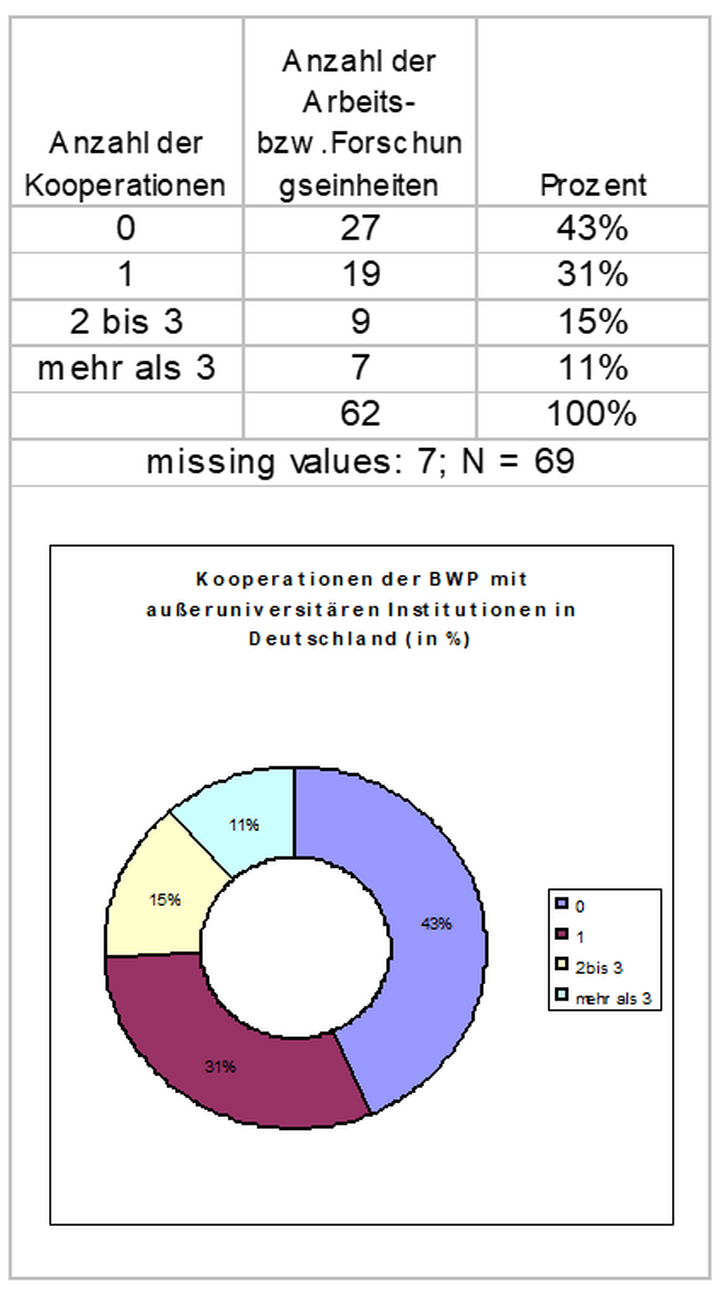

Abb. 5: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit außeruniversitären Institutionen in Deutschland

Abb. 5: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit außeruniversitären Institutionen in Deutschland

Hier wird ein deutlicher ‚Schnitt‘ zwischen der universitären Berufs- und Wirtschaftspädagogik und den außeruniversitären Institutionen sichtbar, vor allem auch den Institutionen, die Berufsbildungsforschung betreiben oder fördern. 44% der Arbeitseinheiten pflegen keinerlei Kooperationen, weitere 31% mit nur einer Institution. Allerdings kooperieren 11% der Hochschulinstitute mit mehr als drei außeruniversitären Institutionen.

Abb. 6: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit Institutionen im Ausland

Abb. 6: Kooperationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit Institutionen im Ausland

Vervollständigt wird dieses Bild eher starker Zurückhaltung in der Kooperation mit anderen Institutionen und Organisationen durch das Ausmaß intensiver Kontakte mit Institutionen im Ausland: Mehr als die Hälfte der berufs- und wirtschaftspädagogischen Arbeitseinheiten pflegt keine Kooperationen mit dem Ausland, lediglich 18% pflegen einen intensiven Kontakt mit einer ausländischen Institution. Nur 10% können auf regelmäßige Kontakte mit mehr als drei Institutionen im Ausland verweisen.

5 Zusammenfassender Ausblick

Mit Bezug zu diesen Ergebnissen lässt sich hinsichtlich der Kooperation zwischen den an Berufsbildungsforschung Beteiligten eine nur schwach ausgeprägte Struktur konstatieren, die sich im Wesentlichen über die Kooperation innerhalb der universitären Disziplin, also zwischen berufs- und wirtschaftspädagogischen Forscherinnen und Forschern gestaltet und somit überwiegend nicht interdisziplinär angelegt (und darüber hinaus auch nicht international ausgerichtet) ist.

Angesichts der spezifischen Konstellationen in der Moderne wurde eingangs eine Notwendigkeit zur disziplinen- und fachübergreifenden Wissensintegration allgemein und hier speziell für den Bereich der universitären Berufsbildungsforschung festgestellt. Ausgehend von der Annahme, dass Kooperationen ein erster Schritt zur Integration sein können, sollten deren sukzessive Etablierungschancen über die Betrachtung bestehender Kooperationsbeziehungen geprüft werden. Legt man nun die vorliegenden Ergebnisse zu Grunde, so bleibt wenig Raum für Optimismus: Die Implementation tragfähiger interdisziplinärer Kooperationsstrukturen innerhalb der Berufsbildungsforschung an den deutschen Hochschulen weist angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der befragten Institute keine inneruniversitären Kooperationen pflegt, erheblichen Nachholbedarf auf. Hier wäre also eine Weiterentwicklung in der Organisation der wissenschaftlichen Disziplinen in den Hochschulen gefragt, die das fragile Netz bisher bestehender Kooperationen stärken und ausbauen. Könnten in diesem Sinne z. B. die mit der Einführung gestufter Studiengänge (Bachelor und Master) wie derzeit in NRW zwingend notwendig werdenden Abstimmungsprozesse unter günstigen Bedingungen inneruniversitär zum Auf- bzw. Ausbau interdisziplinärer Kooperationsstrukturen beitragen bzw. systematisch genutzt werden? Unter den gegebenen Bedingungen ist einer solchen Erwartung gegenüber wohl eher Skepsis angebracht, denn Voraussetzung dafür wäre m. E. mindestens die Implementierung verbindlicher Verfahrensregeln für die curriculare Gestaltung, die die Frage der Beteiligten aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessengruppen ebenso verpflichtend regeln wie die maßgebenden Kriterien und Ansprüche.

Insgesamt ist und bleibt Kooperationsauf- und -ausbau bis auf weiteres eine zentrale Herausforderung speziell auch in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Denn so ließen sich zunächst die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen für eine sozialwissenschaftlich-interdisziplinäre Qualifikations- und Curriculumforschung implementieren, die den Anforderungen der Subjektbildung unter den Bedingungen der Moderne gerecht werden kann.

Literatur

Baethge, Martin/Oberbeck, Herbert (1986): Zukunft der Angestellten. Neue Technologien und berufliche Perspektiven in Büro und Verwaltung. Frankfurt a.M./ New York.

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.

Blankertz, Herwig (1967): Berufsbildungstheorie und berufliche Ausbildungskonzeptionen. In: Die Deutsche Berufsschule, Jg. 63, Heft 6, 408-422.

Buchmann, Ulrike (1999): Die akademische Berufsausbildung aus Sicht der Parteien. Eine empirisch-sprachanalytische Studie zur Hochschulpolitik in Parteiprogrammen. Dissertation. Siegen.

Buer van, Jürgen/Kell, Adolf (1999): Abschlussbericht zum Projekt „Berichterstattung über Berufsbildungsforschung“. Siegen/ Berlin.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (1990): Zur Berufsbildungsforschung an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Denkschrift. Weinheim u.a.

Helsper, Werner (2000): Sozialisation. In: H.-H. Krüger/W. Helsper (Hrsg.): Einführung in die Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Opladen. 71-79.

Horster, Detlef/Schweppenhäuser, Gerhard (2000): Moderne, philosophisch. In: R. Schnell: Kultur der Gegenwart. Stuttgart/Weimar. 351-351.

Huisinga, Richard/Buchmann, Ulrike (2002): Tatort Call Center: Zur gesellschaftlichen Rationalisierung von Massenkundenkontakten – eine berufsbezogene Studie. Frankfurt a.M. (im Erscheinen).

Kell, Adolf (1970): Die Vorstellungen der Verbände zur Berufsausbildung. Band I und II. Berlin.

Kern, Horst/Schumann, Michael (1970): Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Zwei Bände. Frankfurt a.M.

Kern, Horst/Schumann, Michael (1984): Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion. München.

[1] Am Beispiel Call Center haben wir die Systematik von Entmischungsprozessen unter der Perspektive beruflicher Bildung aufgezeigt (Huisinga/Buchmann 2002).

[2] Aufgrund der sehr unterschiedlichen institutionellen Eingliederung wurden die verschiedenen Fachdidaktiken nicht systematisch erfasst - dies vor allem im Bereich der Berufspädagogik. An den Standorten, an denen die Fachdidaktik in demselben Institut, Arbeitsbereich etc. wie z.B. die (allgemeine) Wirtschaftspädagogik angesiedelt ist, liegen die entsprechenden Informationen allerdings vor.

[3] Die Datengrundlage für die folgenden Abbildungen sind dem Abschlussbericht entnommen (vgl. Buer/ Kell 1999, 88 – 90)