Spezial 10

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Spezial 10 - November 2015

Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich

Hrsg.: , , &

Soziale Kompetenz Medizinischer Fachangestellter: Was genau ist das und wie kann man sie messen?

Soziale Kompetenzen von Medizinischen Fachangestellten sind bisher kaum erforscht. Neben einem oft falschen Alltagsverständnis existieren auch in der Forschung sowie im Ausbildungscurriculum nur unzureichende Ansätze. Das Projekt CoSMed (Competence Measurement based on Simulations and adaptive Testing in Medical Settings, zu Deutsch: Kompetenzdiagnostik durch Simulation und adaptives Testen für Medizinische Fachberufe) untersucht daher, was unter sozialen Kompetenzen speziell in diesem Beruf zu verstehen ist. Der Beitrag zeigt auf, wie dies methodisch umgesetzt wird. Zunächst wird die empirische Analyse der beruflichen Domäne vorgestellt, deren Ergebnisse in ein Domänenmodell münden. Durch die Integration verschiedener wissenschaftlicher Theorien und Modelle wird im nächsten Schritt ein Kompetenzmodell der sozial-kommunikativen Kompetenzen Medizinischer Fachangestellter entwickelt. Mittels eines computergestützten situativen Testinstruments soll das Modell empirisch geprüft werden. Auf potenzielle Einsatzmöglichkeiten und einen Transfer in Wissenschaft und Praxis wird am Ende des Beitrags eingegangen.

1 Medizinische/r Fachangestellte/r: Anforderungen und Probleme des Berufs

Der Beruf Medizinische/r Fachangestellte/r ist in Deutschland über eine dreijährige duale Ausbildung in der Berufsschule und dem ausbildenden Betrieb geregelt. Dies unterscheidet ihn von ähnlichen Berufsbildern im deutschsprachigen europäischen Raum. Die bisherige österreichische Ausbildung zur/zum Ordinationsgehilfin/Ordinationsgehilfen beispielsweise beinhaltet lediglich 130 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht, wird aber derzeit einem Neuordnungsverfahren unterzogen und inhaltlich weiter angereichert (zukünftig Ordinationsassistenz, vgl. Verein Bildung und Beruf 2014). Auch im Beruf der Medizinischen Fachangestellten in Deutschland sorgte eine Neuordnung im Jahr 2006 für eine Anreicherung der Tätigkeitsfelder. Im Vergleich zur vorherigen Bezeichnung der Arzthelferin/des Arzthelfers wurden verstärkt Themen der Prävention, Hygiene und des Notfallmanagements, aber auch der Beratung und Betreuung von Patienten berücksichtigt (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2007, 11f.).

Beschäftigt sind Medizinische Fachangestellte (MFA) vor allem in Hausarzt- und Facharztpraxen, Krankenhäusern oder anderen medizinischen Versorgungseinrichtungen, jedoch auch in Forschungseinrichtungen und Laboratorien, in betriebsärztlichen Abteilungen von Unternehmen oder anderen Institutionen und Organisationen des Gesundheitswesens (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2007, 14). Die Tätigkeitsbereiche können dabei unterschiedliche Schwerpunkte mit jeweils eigenen Besonderheiten aufweisen. Allen Einsatzgebieten gemein ist jedoch der zumeist sehr enge Kontakt zu Patienten und Angehörigen durch die Beratung und Betreuung vor, während und nach der ärztlichen Behandlung sowie zum Teil auch bei Untersuchungen und Behandlungen, die von Medizinischen Fachangestelltenselbst oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden.

Statistisch gesehen gehört die Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten zu den beliebtesten Ausbildungen in Deutschland. Nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) aus dem Jahr 2013 belegt sie in einer Rangliste der am stärksten besetzten Ausbildungsberufe den siebten Platz. Ein nach wie vor in diesem Berufsfeld typisch hoher Frauenteil von 98,7% sorgt dafür, dass in der Statistik der stark besetzten Ausbildungsberufe MFA allein bei Frauen sogar den vierten Platz erreicht. Noch beliebter sind lediglich Verkäuferin, Kauffrau im Einzelhandel und Bürokauffrau (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2013).

Trotz der steigenden Anforderungen des Berufs und der großen Beliebtheit der Ausbildung ist die tarifliche Ausbildungsvergütung mit durchschnittlich 683 Euro im Monat gering (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2014). Ebenso ist die gesellschaftliche Anerkennung kaum mit den wachsenden Anforderungen des Berufs gestiegen. Im Berufsalltag werden die Leistungen und Fähigkeiten der Medizinischen Fachangestellten meist als „backstage“ wahrgenommen und „verschwinden“ hinter der Wahrnehmung und Wertschätzung von Patienten gegenüber den behandelnden Ärzten.

Wenn man MFA selber fragt, warum sie diesen Beruf gewählt haben, wird man häufig Erklärungen hören wie „Ich wollte gerne mit Menschen arbeiten“. In der Praxis stellt jedoch gerade dieser soziale Aspekt eine der größten Herausforderungen dar und hier werden den Medizinischen Fachangestellten auch am ehesten Defizite zugeschrieben. In einer repräsentativen Befragung aus dem Jahr 2002 unter 1.350 Ärztinnen und Ärzten bundesweit wurden die psychosozialen Kompetenzen der Medizinischen Fachangestellten von über 66% der Befragten als verbesserungswürdig eingestuft (vgl. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland 2002). Im Vergleich wurden verschiedene medizinische Fachkompetenzen nur von 43-49% ähnlich negativ bewertet. Erhöhter Qualifizierungsbedarf zeigte sich nach Angabe der Befragten vor allem in der Gesprächsführung und im Umgang mit schwierigen Patientinnen und Patienten.

Trotz der Wichtigkeit sozialer Kompetenzen im Beruf der Medizinischen Fachangestellten und anderen personenzentrierten Dienstleistungsberufen der Gesundheitsbranche und der wahrgenommenen Defizite werden soziale Kompetenzen jedoch weiterhin kaum systematisch erfasst oder gefördert (vgl. Dietzen/Monnier/Tschöpe 2012). Gerade dieser Kompetenzbereich ist in der Ausbildung und den Prüfungen bisher nur unzureichend und eher implizit enthalten. Dies zeigen zum einen Interviews mit Ärztinnen und Ärzten sowie ausbildungsberechtigten Medizinischen Fachangestellten im Projekt CoSMed, zum anderen aber auch Ergebnisse eines Projekts zur Kompetenzorientierung in Prüfungen des dualen Systems, in dem neben drei anderen Berufen auch die Zwischen- und Abschlussprüfungen für MFA untersucht wurden. Die Studie ergab, dass in den Aufgaben und Bewertungskriterien für MFA sozialkompetenzrelevante Inhalte nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle spielen. Genauer konnte in der Zwischenprüfung keine einzige Aufgabe hierzu identifiziert werden. In der Abschlussprüfung kamen zumindest vereinzelte Aspekte im praktischen Teil zum Tragen (vgl. Lorig/Bretschneider 2013, 41ff.). Sowohl im Beruf der Medizinischen Fachangestellten als auch in den drei anderen untersuchten Berufen zeigte sich stattdessen ein stark dominierender Anteil fachkompetenzbezogener Aufgaben, während soziale Kompetenzen berufsübergreifend trotz DQR-Strukturierung aktuell noch zu wenig berücksichtigt werden (vgl. Bretschneider/Gutschow/Lorig 2014, 29).

Neben dieser geringen Berücksichtigung sozialer Arbeitsanforderungen in der Ausbildung bestehen noch Unklarheiten darüber, was unter sozialen Kompetenzen im Berufskontext genau zu verstehen ist und wie diese gemessen werden können.

2 „Stolpersteine“ bei der Messung berufsbezogener Sozialkompetenzen

Bereits 1995 wurden von Seyfried entscheidende „Stolpersteine“ auf dem Weg zur Messung sozialer Kompetenzen beschrieben (vgl. Seyfried 1995, 7ff.), die auch bis heute noch weitgehend Geltung besitzen. Besonders problematisch ist dabei nach wie vor die unklare Begrifflichkeit: es existiert eine große Disparität zwischen wissenschaftlichem und alltäglichem Verständnis, was eine Anerkennung sozialer Kompetenzen in der Praxis extrem erschwert. Zudem gibt es aber auch innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses bis heute noch keine klare Definition und Operationalisierung. Ein weiterer Stolperstein ist das immer noch unzureichende methodische Repertoire zur Messung dieses Kompetenzbereichs im beruflichen Kontext.

Im alltäglichen Verständnis nehmen Menschen häufig an, dass es sich bei sozialen Kompetenzen um Charakter- oder Persönlichkeitseigenschaften handle, die man schlichtweg „einfach habe oder eben nicht“. Alternativ wird vermutet, dass man solche Eigenschaften durch Erziehung „ansozialisiert“ bekäme und somit ein „gutes Elternhaus“ der entscheidende Faktor sei. In Interviews, die im Rahmen des Projekts CoSMed durchgeführt wurden, zeigte sich, dass ein solches Verständnis auch bei einigen Auszubildenden zu Medizinischen Fachangestellten, aber auch mehreren Ärztinnen und Ärzten sowie erfahrenen Medizinischen Fachangestellten mit langjähriger Ausbildungserfahrung noch tief verwurzelt ist. Entsprechend wenig Aufmerksamkeit wird daher einer konkreten Förderung sozialer Kompetenzen gewidmet. Es genüge, bei der Personalauswahl „irgendwie herauszufinden, ob ein Bewerber das mitbringt“. Ebenfalls für Vorurteile sorgt der typischerweise hohe Frauenanteil in diesem und anderen Berufen in der Pflege, Fürsorge und dem Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen. Aufgrund der geschlechtstypischen Rolle in der Familie wird Frauen häufig zugeschrieben automatisch über soziale Fähigkeiten zu verfügen und dadurch auch ohne weitere Qualifizierungen in diesem Bereich für soziale Berufe geeignet zu sein. Ein solches eher naives Verständnis sozialer Kompetenzen steht dem komplexen wissenschaftlichen Kompetenzgedanken diametral entgegen.

Im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) beispielsweise wird Handlungskompetenz beschrieben als „[...] die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 2011, 8). Zudem besteht im wissenschaftlichen Diskurs weitgehende Einigkeit darüber, Kompetenzen prinzipiell als erlernbare und vermittelbare Dispositionen zu verstehen (vgl. Klieme/Leutner 2006, 880). In Bezug auf soziale Kompetenzen stößt man in der Literatur jedoch auf eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen und Schwerpunkte. Kanning (2005, 4) beispielsweise beschreibt sozial kompetentes Verhalten als „[...] Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird.“ Im Gegensatz zu dieser Definition, die eher darauf abzielt, soziale Kompetenz allgemein zu beschreiben und somit auch gegenüber anderen Kompetenzen abzugrenzen, legen andere Ansätze eine stärkere Betonung auf die Differenzierung kognitiver, motivational-emotionaler oder verhaltensbezogener Aspekte von sozialen Kompetenzen, um die Mehrdimensionalität sozialer Kompetenzen abzubilden (vgl. Kanning 2003, 11ff.; Reinders 2008, 12). Entsprechend lässt sich der Begriff als umfassendes Konstrukt verwenden, das weitreichende Interpretationen und teilweise beliebige Möglichkeiten für eine Konkretisierung zulässt (vgl. Euler/Bauer-Klebl 2008, 16). Zudem werden die jeweiligen Konstrukte nur selten empirisch hergeleitet und geprüft, sondern rein aufgrund von Plausibilitätsannahmen aufgestellt. Die Folge ist eine breite Flut an verfügbaren Kompetenzkatalogen mit mehr oder minder unklaren Begrifflichkeiten wie beispielsweise Durchsetzungsfähigkeit, Handlungsflexibilität, Unterstützung, Selbststeuerung, Selbstaufmerksamkeit, Perspektivenübernahme, emotionale Stabilität, Prosozialität und viele weitere, die sich wiederum nahezu beliebig in ungeprüften Modellen zusammenstellen ließen (vgl. Kanning 2003, 21).

Erschwerend kommt hinzu, dass soziale Kompetenz in verschiedenen Kontexten etwas Unterschiedliches bedeuten kann, da Aufgaben, Verantwortungen und Rollenverständnisse z. B. in verschiedenen Berufen vollkommen anders sein können. Was in einem Feld als durchsetzungsstark gilt, kann in einem anderen Bereich unkooperativ oder sogar grenzüberschreitend wirken. Zugleich können einzelne Facetten von sozialer Kompetenz für manche Kontexte oder Berufe nebensächlich sein, während sie für andere zentral sind.

Ein weiteres Problem stellt die Diagnostik sozialer Kompetenzen in beruflichen Kontexten dar. Zur Erfassung allgemeiner Sozialkompetenz existieren zwar inzwischen einige etablierte Verfahren (vgl. Kanning 2003, 31ff.), der Einsatz solcher Verfahren in beruflichen Kontexten ist jedoch nur eingeschränkt sinnvoll. Ein Beispiel: das Inventar sozialer Kompetenzen (ISK) von Kanning (2009) ist ein gut validierter mehrdimensionaler Selbsteinschätzungsfragebogen mit zufriedenstellenden bis hohen Gütekriterien, bei welchem allgemein formulierte Aussagen zu sozialkompetenzrelevanten Inhalten bewertet werden sollen. Im Item 103 zur Skala Selbstdarstellung soll der Testteilnehmer die Aussage bewerten, ob er es für wichtig halte, sich manchmal vor anderen zu verstellen. Diese Aussage allein kann aus einer allgemeinen, auf das Privatleben bezogenen Sichtweise völlig anders bewertet werden als aus der beruflichen Rolle heraus. Selbst eine im Privatleben sehr authentische Person würde z. B. als MFA vermutlich dieser Aussage deutlich entschiedener zustimmen, da sie auch bei unfreundlichen Patienten ihren eigenen Ärger nicht ungefiltert zeigen oder bei der Wundversorgung einem Patienten gegenüber den eigenen Ekel überspielen sollte. Auch in anderen Berufen außerhalb der Gesundheitsbranche sind Unterschiede zwischen der privaten und der beruflichen Sichtweise wahrscheinlich, beispielsweise bei Lehrern, die sich gerade sehr über einen Schüler ärgern, oder bei Verkäufern, die den Kunden Produkten anpreisen müssen, von denen sie selbst nicht allzu sehr überzeugt sind. Die Beispiele zeigen, dass eine berufsspezifische Kompetenzmessung mit auf den jeweiligen Beruf angepassten Items einer allgemein gehaltenen Messung vorzuziehen ist.

Methoden, die mit Selbstauskünften oder Fremdeinschätzungen arbeiten, sind darüber hinaus als kritisch im Hinblick auf die Validität anzusehen (vgl. Bühner 2011, 125ff.). Gerade im beruflichen Bereich, bei dem die Kompetenzmessung oft den Hintergrund einer Prüfung oder der Personalauswahl hat und der/die Getestete sich dabei möglichst vorteilhaft präsentieren möchte, sind solche Fragebögen leicht zu durchschauen, zu verfälschen und somit für eine valide und reliable Diagnostik ungeeignet. Für die eignungsdiagnostische Praxis sind stattdessen Leistungstests, wenn möglich, vorzuziehen. Beobachtungsverfahren sind prinzipiell eine gute Möglichkeit, verhaltensbezogene Aspekte sozialer Kompetenz zu erfassen. In Studien mit vielen Probanden sind diese jedoch aufgrund zeitökonomischer Implikationen kaum einsetzbar. Interessante Alternativen hierzu stellen beispielsweise Situational-Judgement-Tests dar, in denen Personen ihr fiktives Verhalten in simulierten berufstypischen Situationen selbst beschreiben oder anhand vorgegebener Möglichkeiten angeben sollen (vgl. Lievens/Peeters/Schollaert 2008, 426ff.). Besonders positiv zu bewerten sind dabei der hohe Realitätsbezug der Aufgaben und eine meist handlungskompetenznähere Aufgabenstellung und -lösung als in herkömmlichen Testverfahren, was wiederum zu höherer Akzeptanz bei den Testteilnehmern führt. Solche Verfahren werden aktuell noch vor allem im Managementbereich eingesetzt, beispielsweise als Modul eines Assessment Centers. Eine Übertragung auf Ausbildungskontexte ist jedoch möglich.

Zusammengefasst steht die Forschung zur berufsbezogenen Diagnostik der Sozialkompetenz immer noch am Anfang und kann sich nur auf wenige Vorarbeiten stützen. Inzwischen gibt es jedoch einzelne neuere Ansätze, die sich auf spezifische Sozialkompetenzen in einem bestimmten Beruf konzentrieren, beispielsweise zu Lehrern und Ärzten (vgl. Gartmeier et al. 2011) sowie zu Bankkaufleuten (vgl. Tschöpe 2012). Eine berufsbezogene Identifikation und Modellierung der relevanten Dimensionen sozialer Kompetenzen oder eine Messung dieser anhand von (Leistungs-)Testverfahren liegen im Gesundheits- und Pflegebereich jedoch noch nicht vor.

3 Das Projekt CoSMed: Modellierung und Messung sozial-kommunikativer Kompetenzen bei Medizinischen Fachangestellten

Im Folgenden wird das Projekt CoSMed vorgestellt, wobei die sozial-kommunikativen Kompetenzen als Teilprojekt im Fokus stehen. Anschließend wird die empirische Analyse der Domäne, das daraus resultierende Domänenmodell sowie das Kompetenzmodell mit seinen theoriebasierten Operationalisierungen als Zwischenergebnis der aktuellen Forschungsarbeiten näher beschrieben. Im Anschluss folgt ein erster Einblick in das Testverfahren.

3.1 Vorstellung und Ziele des Projekts

Das Projekt CoSMed ist Teil der vom BMBF geförderten ASCOT-Forschungsinitiative, die zum Ziel hat, valide Messungen der beruflichen Handlungsfähigkeit (Kompetenzen) mit Hilfe technologiebasierter Verfahren für sechs beispielhaft ausgewählte Berufe aus unterschiedlichen Branchen zu entwickeln (näheres zum Ascot-Programm unter http://www.ascot-vet.net). Im Projekt CoSMed soll die berufliche Handlungskompetenz von Auszubildenden zu Medizinischen Fachangestellten am Ende Ihrer Ausbildung in einem Kompetenzmodell abgebildet und mittels eines computergestützten Tests möglichst realitätsnah gemessen werden. Handlungskompetenz in diesem Beruf wird im Projekt als mehrdimensionales, latentes Konstrukt angenommen, bei dem sich hypothetisch drei Dimensionen unterscheiden lassen, die sich wiederum durch unterschiedliche kognitive Anforderungen und Handlungslogiken auszeichnen. Die erste Dimension bilden medizinisch-gesundheitsbezogene Anforderungen, zu denen etwa Blut abnehmen, Impfungen verabreichen oder Blutdruck messen, aber auch Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen oder Laboruntersuchungen gezählt werden können. Als zweite Dimension werden kaufmännisch-verwaltende Anforderungen definiert, beispielsweise medizinische Dokumentationen, Praxismanagement und -organisation oder ärztliche Abrechnungen. Diese beiden vor allem auf Fachwissen basierenden Kompetenzbereiche werden vom Projektpartner der Universität Göttingen erforscht und sowohl per videobasierter computergestützter Simulation als auch adaptivem Fachwissenstest mit textbasierten Aufgaben erfasst (vgl. Seeber 2013). Den dritten Kompetenzbereich in CoSMed, auf den sich der vorliegende Beitrag konzentriert, bilden die sozial-kommunikativen Kompetenzen, bei denen es um Anforderungen der Betreuung und Beratung von Patienten und Angehörigen geht, aber auch um den konstruktiven Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen. Ziel dieses Teilprojekts ist es, die Sozialkompetenzen in einem Beruf der gesundheitsbezogenen Dienstleistungsbranche explizit zu erfassen und damit auch öffentlich sichtbar zu machen.

3.2 Empirische Analyse des Berufs und Erstellung eines Domänenmodells

Die umfangreiche empirische Analyse der Domäne im Sinne einer Arbeits- und Anforderungsanalyse für den Beruf der Medizinischen Fachangestellten stand zu Beginn der Forschungsarbeiten (zu Arbeits- und Anforderungsanalysen vgl. Schuler 2006, 45ff.). Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild der sozialkompetenzrelevanten Arbeitsinhalte zu erhalten, daraus ein Domänenmodell der Sozialkompetenzen aufzustellen und hieraus erste Schlüsse auf Kompetenzstrukturen zur Bewältigung dieser Arbeitsanforderungen ziehen zu können. Zur Analyse der Domäne wurden qualitative Methoden aus den Bereichen Dokumentenanalyse und Befragung eingesetzt.

Zunächst erfolgte zunächst eine explorative Analyse von 1870 Stellenanzeigen für MFA und Arzthelfer/innen, basierend auf Daten der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2011). Hier wurde erkennbar, dass allgemeine Eigenschaften wie „Freundlichkeit“, allgemeine Tätigkeiten wie „Patienten-/Kundenbetreuung“ oder die in Stellenanzeigen typische „Teamfähigkeit“ am häufigsten aufgeführt wurden. Deutlich seltener wurden differenzierte Anforderungen gefordert, beispielsweise „Einfühlungsvermögen“ zu haben oder „kommunikativ“ zu sein. In einigen Fällen wurden ganz allgemein „Sozialkompetenzen“ gefordert. Soziale Kompetenzen scheinen den Arbeitgebern also wichtig zu sein, jedoch besteht selten ein klares Verständnis darüber, so dass genauere Differenzierungen bislang nur schwer möglich sind.

Als weiterer Schritt wurden Ausbildungsordnung und Ausbildungsrahmenplan für die Berufsschule und die ausbildenden Betriebe (Verordnung über die Berufsausbildung zum/r Medizinischen Fachangestellten 2006, 1097-1108) auf sozialkompetenzbezogene Inhalte analysiert. Es zeigte sich, dass vor allem im Ausbildungsrahmenplan zwar Elemente zum Umgang mit Patienten und Teammitgliedern enthalten sind, diese jedoch zum Teil unspezifisch und allgemein beschrieben werden. So werden beispielsweise in §4 Nr. 3.1 des Ausbildungsrahmenplans „Kommunikationsformen und -methoden“ aufgeführt, dabei jedoch selten konkretisiert, was genau darunter zu verstehen ist. Weiterhin interessant ist, dass zum Teil zwischen der Art der jeweiligen Gesprächssituation (am Empfang, am Telefon oder während der Behandlung) sowie zwischen den Gesprächspartnern (Patienten, Angehörige oder Teammitglieder) unterschieden wird (vgl. §4 Nr. 3.1 Absatz c, 45; §4 Nr. 5.5, 53).

Das oben erwähnte Projekt zur Analyse der Prüfungsaufgaben ergab, dass Aufgaben zur sozialen Kompetenz kaum aufgenommen wurden. Einer der Bausteine (Nr. 501) der praktischen Abschlussprüfung zum Thema „Situationsbezogenes Handeln“ enthält jedoch eine Situation, in der der Prüfling auf eine Beschwerde eines Patienten wegen zu langer Wartezeit reagieren soll. Hierbei werden ähnliche Anforderungen wie im entsprechenden Absatz des Ausbildungsrahmenplans abgeprüft.

Die Dokumentenanalyse wurde durch eine empirische Studie ergänzt. Es wurden Workshops mit Praxisexperten und Vertretern der verschiedenen Kammern und Verbände durchgeführt, ebenso wie Workshops in Berufsschulklassen mit Auszubildenden zur/zum Medizinischen Fachangestellten im dritten Ausbildungsjahr. Zur Vertiefung wurden darüber hinaus 13 weitere Ärztinnen und Ärzte, erfahrene MFA und Auszubildende in halbstandardisierten Interviews zwischen 60 und 120 Minuten befragt. Zum Einsatz kam dabei jeweils die critical incident technique (CIT) (vgl. Flanagan 1954, 327ff.). Hierbei wurden besonders herausfordernde Situationen sowie besonders günstiges und weniger günstiges Verhalten in diesen Situationen identifiziert. Diese Situationen und Verhaltensweisen stellen später die Grundlage der Kompetenzmessung dar. Zudem wurde mit den Befragten herausgearbeitet, welche sozialen Kompetenzen ihrer Ansicht nach generell für den Beruf der Medizinischen Fachangestellten wichtig seien und worin sich diese zeigten.

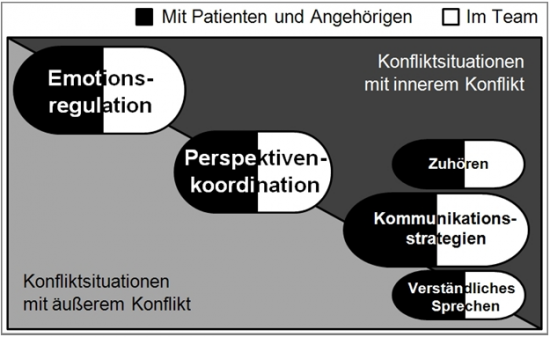

Die durch empirische Analyse gewonnenen Erkenntnisse wurden im nächsten Schritt in einem Domänenmodell zusammengefasst. Dieses dient als inhaltlicher Rahmen zur Messung berufsbezogener Kompetenzen und visualisiert in vereinfachter Form die relevanten Elemente (Winther 2010, 202). Abbildung 1 zeigt den aktuellen Stand des Domänenmodells der sozial-kommunikativen Arbeitsinhalte und -anforderungen.

Abbildung 1: Domänenmodell der sozial-kommunikativen Arbeitsinhalte und -anforderungen im Beruf der Medizinischen Fachangestellten (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Domänenmodell der sozial-kommunikativen Arbeitsinhalte und -anforderungen im Beruf der Medizinischen Fachangestellten (eigene Darstellung)

Aufgaben und Tätigkeiten mit sozial-kommunikativen Inhalten werden zunächst durch institutionelle Rahmenbedingungen beeinflusst, welche im oberen Teil der Abbildung dargestellt sind. Der Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und den sozialen Kompetenzen wird im Rahmen der Studie durch die Erhebung von Zusatzinformationen von den Probanden geprüft. Auf die Testentwicklung haben sie jedoch keinen direkten Einfluss, weshalb sie hier nicht näher betrachtet werden. Die im unteren Teil des Domänenmodells abgebildeten Faktoren Interaktionspartner und Ort wurden bei der Entwicklung des Tests als Variationen in den Testaufgaben aufgegriffen. Zum einen werden die interaktionalen Prozesse stark vom Interaktionspartner beeinflusst. Mit Patienten und Angehörigen wird hauptsächlich aus der beruflichen Rolle heraus in zeitlich relativ kurzen Einheiten interagiert, während mit Kollegen ein vertrauteres und persönlicheres Verhältnis durch langfristige tägliche Zusammenarbeit besteht. Beide Interaktionen haben wiederum ganz eigene Konfliktpotentiale. Das Verhältnis gegenüber vorgesetzten Ärzten ist dagegen häufig vom hierarchischen Gefälle oder professioneller Distanz geprägt. Aufzuführen wäre zudem die Interaktion mit externen Kooperationspartnern wie z. B. anderen Ärzten und Praxen, Versicherungen, Apotheken oder Lieferanten. Auch das Privatleben kann eine Rolle spielen, da MFA auch nach Dienstschluss den Datenschutz einhalten müssen und z. B. zufällig auf der Straße getroffenen Angehörigen keine Informationen über Patienten geben dürfen.

Die Orte mit Patientenkontakten lassen sich nach den Schnittstellen Empfangstheke, Telefon und Behandlungszimmer differenzieren. Am Empfang herrscht häufig eine stressreiche Atmosphäre, in welcher MFA viele verschiedene Anforderungen gleichzeitig bearbeiten müssen. Beispiele hierfür wären etwa die Aufnahme von Patienten, das Erkennen und Priorisieren von Notfällen, oder das Wahrnehmen und Auflösen von Unklarheiten bei den Patienten nach der ärztlichen Untersuchung. Sollte das Wartezimmer nicht an den Empfangsbereich angegliedert sein, kommt es hier wiederum zu eigenen Settings, z. B. beim Aufrufen der Patienten mit Sprachproblem oder Schwerhörigkeit sowie dem Entgegennehmen von Beschwerden über lange Wartezeiten. Im telefonischen Kontakt müssen MFA beispielsweise die Bedürfnisse eines Anrufers einschätzen und koordinieren, gezielt Informationen erfragen und geben oder Angehörige über eine nötige Krankenhauseinweisung eines Patienten benachrichtigen. Da das Telefon häufig am Empfangsbereich steht, kommt es zudem zu starken Überschneidungen der Anforderungen dieser beiden Bereiche. Im Behandlungszimmer wiederum entstehen im Gegensatz zum Empfang sehr intime Situationen, in denen MFA mit Patienten auch häufig alleine sind. Typische Anforderungen hier wären etwa das Vorbereiten von Patienten auf die ärztliche Untersuchung, z. B. durch Entkleiden oder das Anlegen von Messgeräten oder das Beruhigen ängstlicher oder trauriger Patienten. Für Teamsituationen kommt noch der Pausenraum hinzu, z. B. wenn eine Kollegin nach scharfer Kritik durch einen Patienten Zuspruch benötigt oder wenn Urlaubswünsche zwischen zwei Medizinischen Fachangestellten ausgehandelt werden müssen.

Die empirischen Befunde und die Implikationen des Domänenmodells werden im nächsten Schritt durch wissenschaftlich-theoretische Anreicherung zu sozial-kommunikativen Kompetenzen der Medizinischen Fachangestellten weiterentwickelt und diese in ein Kompetenzmodell überführt.

3.3 Herleitung des Kompetenzmodells unter Einbezug der Theorie

Zur Operationalisierung der empirisch herausgearbeiteten Kompetenzdimensionen wurden im nächsten Schritt vornehmlich psychologische, pädagogische und kommunikationswissenschaftliche Theorien und Modelle integriert, um die einzelnen Sub-Dimensionen der Sozialkompetenzinhaltlich und diagnostisch trennscharf voneinander abzugrenzen (vgl. Srbeny et al. 2015). Der Rückbezug auf etablierte Konzepte ermöglicht dabei zum einen eine Messung anhand von theoretisch abgeleiteten Niveaustufen und eine Auswertung des späteren Tests per Item-Response-Theorie, welche Lösungswahrscheinlichkeiten von Items berücksichtigt. Auf der Basis theoretischer Analysen und empirischer Erkenntnisse aus der Berufsfeldstudie und der Zusammenarbeit mit Praxisexperten (vgl. Srbeny 2014) wurden normative Kriterien für berufsrelevantes angemessenes und günstiges soziales Handeln entwickelt. Unter zusätzlicher Berücksichtigung vorhandener Modelle allgemeiner Sozialkompetenzen (vgl. Kanning 2003, 20ff.) sowie weiterer Abhandlungen zu Anforderungen dialogisch-interaktiver Tätigkeiten in Dienstleistungsberufen (vgl. Nerdinger 2011, 41ff.; Hacker 2009, 84ff.) konnte schließlich ein Kompetenzmodell der sozial-kommunikativen Kompetenzen für MFA hergeleitet werden, welches in Abbildung 2 dargestellt ist.

Abbildung 2: Kompetenzmodell der sozial-kommunikativen Kompetenzen Medizinischer Fachangestellter (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Kompetenzmodell der sozial-kommunikativen Kompetenzen Medizinischer Fachangestellter (eigene Darstellung)

Das Modell besteht aus fünf Kompetenzdimensionen, die in kapselförmiger Form dargestellt sind. Emotionsregulation beschreibt die erste zentrale Kompetenz, die darin besteht, auch in schwierigen sozialen Situationen die eigenen Emotionen wie Ärger, Scham, Ekel oder auch unpassende Fröhlichkeit innerlich kontrollieren und angemessen nach außen reagieren zu können. Zur Regulation dieser Emotionen werden in der Literatur verschiedene Strategien beschrieben (vgl. Gross/Thompson 2007, 13ff.; Nelis et al. 2011, 53ff.). Diese Strategien umfassen beispielsweise „acting out“ (ungefiltertes Ausdrücken der Emotionen nach außen), „inhibition of emotion expression“ (oberflächliches Unterdrücken der eigenen Emotionen im Sinne eines Pokerfaces, wobei die ursprüngliche Emotion innerlich erhalten bleibt), „situation modification“ (eigene Emotionen werden tiefgehend verändert, in dem man die auslösende Situation verändert) oder „substance abuse“ (z. B. nach einer unangenehmen Situation zur Beruhigung eine Zigarette oder Alkohol konsumieren). Solche und weitere Emotionsstrategien wurden gesammelt und dahingehend einstuft, ob es sich um rein oberflächliche oder tiefgehende Emotionsveränderungen handelt. Diesem Vorgehen liegen Erkenntnisse zum „deep acting“ und „surface acting“ (vgl. Hochschild 1983, 48; Grandey/Dickter/Sin 2004, 7) zugrunde. In der Literatur gibt es Hinweise darauf, dass durch oberflächliches Vortäuschen von Emotionen (surface acting) das Risiko gesundheitlicher Beschwerden steigt und in der Folge auch das Burn-Out-Risiko erhöht ist (Giardini/Frese 2006, 72f.). Deep acting dagegen ist zwar anspruchsvoller, langfristig jedoch gesünder. Zur Operationalisierung der Emotionsregulation in CoSMed wurden deshalb Strategien ausgewählt, die im Beruf der Medizinischen Fachangestellten anwendbar, realistisch und wünschenswert sind und dabei sowohl deep als auch surface acting abbilden. Die Befunde zu den Folgen der verschiedenen Strategien wurden hierbei herangezogen, um Abstufungen der Kompetenz zu erzeugen.

Die zweite zentrale Kompetenz ist die Perspektivenkoordination. Um kompetent zu sein, muss der/die MFA auch in schwierigen sozialen Situationen die Perspektive und die Bedürfnisse des Gegenübers nachvollziehen, dabei auch die eigene Perspektive bzw. die Anforderungen der Praxis im Blick behalten und die beiden Seiten in möglichst konstruktiver Weise in Beziehung zueinander setzen. Die Empirie hat gezeigt, dass z. B. aufgrund rechtlicher Vorgaben oder organisatorischer Gründe nicht immer sofort alle Patientenwünsche erfüllt werden können. Wenn beispielsweise ein wütender Patient an der Anmeldung nach längerer Wartezeit von einer Medizinischen Fachangestellten verlangt, jetzt endlich zum Arzt zu dürfen, könnte es sein, dass dieser gerade einen Notfall behandeln muss, durch den die Wartezeit erst entstanden ist. Zudem könnte durch ein Vorziehen dieses Patienten der Terminablauf gestört und andere wartenden Patienten zusätzlich verärgert werden. MFA müssen also in solchen und anderen Situationen stets emotional empathisch sein und kognitiv die Perspektive des Gegenübers nachvollziehen können, jedoch auch die eigene Position bzw. die Interessen der Praxis berücksichtigen und möglichst auf eine für beide Seiten günstige Lösung bedacht sein. Zur Operationalisierung dieser Dimension wurde das Modell der sozialen Perspektivenkoordination (vgl. Selman 1984, 47ff.; Selman 2003, 11ff.; Mischo 2003a, 189f.; Mischo 2003b) verwendet. Hierbei handelt es sich um ein fünfstufiges Entwicklungsmodell, bei dem jede höhere Stufe auf der unteren Stufe basiert. Die Erreichung des nächst höheren Niveaus bringt dabei vermehrte Strukturierung, Ausdifferenzierung und Integration einer zunehmenden Anzahl von koordinierbaren Perspektiven mit sich. Das Modell wurde nach ersten empirischen Befunden im Projekt nochmals modifiziert und beinhaltet nach aktuellem Stand acht Niveaustufen der Perspektivenkoordination, die sowohl die Anzahl der berücksichtigten Perspektiven als auch die Tiefe der Argumentation berücksichtigen.

Als dritte zentrale Kompetenz fließen Kommunikationsstrategien in das Modell ein. Kompetente Kommunikationsstrategien äußern sich darin, dass MFA auch in schwierigen Gesprächssituationen die Kommunikation auf eine für beide Seiten gute Lösung hinsteuern und dem Gegenüber das Gefühl geben, ernst genommen und verstanden zu werden. Zur Operationalisierung werden zum einen Befunde der empirischen Analyse und erster Datenerhebungen sowie verschiedene Kommunikationstheorien herangezogen (vgl. Schulz von Thun 2004, 31ff.; Rosenberg 2012, 26ff.). Dieses empirisch wie theoretisch hergeleitete Bezugssystem zur Abstufung der Kompetenz wird weiterhin durch normative Entscheidungen und situationale Aspekte angereichert. Inhaltliche und metakommunikative Aspekte stehen dabei im Vordergrund, beispielsweise ob sachliche Erklärungen gegeben werden oder ob auf Kritik lediglich mit Rechtfertigungen reagiert wird. Auch der Tonfall einer Äußerung soll hier Berücksichtigung finden.

Die Dimension des Zuhörens hat bisher explorativen Charakter. Bevor eine Aussage im Sinne der Kommunikationsstrategien getätigt werden kann, steht das Aufnehmen und Dekodieren der vorigen Nachricht, also z. B. der Beschwerde oder Frage eines Patienten. Auf das Vier-Ebenen-Modell der Kommunikation (vgl. Schulz von Thun 2004, 33) bezogen bedeutet dies, dass jede gehörte Nachricht auf jeder der vier Ebenen gehört und verstanden werden kann. Die Ebene, auf der die Nachricht aufgenommen wird, beeinflusst wiederum die darauf folgende eigene Aussage. Aktuell ist jedoch noch nicht klar, ob Zuhören eine eigenständige Kompetenzdimension oder eher eine Einflussvariable darstellt.

Als fünfte, ebenfalls etwas untergeordnete Dimension ist Verständliches Sprechen aufgeführt. Gemeint sind hier kommunikationstheoretische Aspekte wie Einfachheit, Kürze oder Prägnanz einer Nachricht (vgl. Langer/Schulz von Thun/Tausch 1999, 15ff.). Nach bisherigem Stand der Forschung scheint es jedoch nicht sinnvoll, diese Dimension mit einem schriftlichen Instrument zu messen, so dass dies eher ein Thema für zukünftige Forschungen darstellt.

Im Kompetenzmodell unterteilen sich die Kompetenzdimensionen in einen schwarzen und weißen Bereich. Dahinter steht die aus der Empirie gewonnene Annahme, dass sich Unterschiede im sozialkompetenten Verhalten mit Patienten und Angehörigen auf der einen und Teammitgliedern auf der anderen Seite zeigen.

Zuletzt ist das Kompetenzmodell in einen hell- und einen dunkelgrau gefärbten Bereich unterteilt. Hierin drückt sich die Unterscheidung von Situationen mit inneren oder äußeren Konflikten aus. Äußere Konflikte beschreiben Situationen, in denen eine tatsächliche Auseinandersetzung mit einer anderen Person besteht, z. B. eine Beschwerde eines Patienten. Innere Konflikte dagegen beschreiben Situationen, in denen die Medizinischen Fachangestellten „mit sich selbst“ einen Konflikt haben, z. B. wenn sie zwischen mehreren dringenden Aufgaben abwägen muss.

3.4 Ausblick auf das Testverfahren

Auf der Grundlage dieses Kompetenzmodells wurde ein computergestütztes Testverfahren entwickelt, welches die drei Hauptkompetenzen messen und dabei möglichst nah an die tatsächliche Arbeitsrealität angelehnt sein soll. Das Testverfahren arbeitet als Situational Judgement Test mit kritischen Situationen aus dem beruflichen Alltag von Medizinischen Fachangestellten. Zu diesem Zweck wurden aus der Empirie stammende Situationen ausgewählt, für deren erfolgreiche Bewältigung die drei Basiskompetenzen aus dem Kompetenzmodell benötigt werden. Diese wurden so systematisiert, dass Situationen am Empfang, im Behandlungszimmer und im Pausenraum berücksichtigt wurden und dazu Interaktionen mit Patienten und Angehörigen oder mit Vorgesetzten und Kollegen sowie jeweils innere und äußere Konflikte variiert wurden. Aus dieser Aufteilung ergeben sich 12 soziale Situationen, welche in einer realen Arztpraxis mit Schauspielern gefilmt wurden. Eine beispielhaft ausgewählte Situation, die in Abbildung 3 gezeigt wird, stellt eine Patientenbeschwerde wegen langer Wartezeit dar. Der Patient weiß dabei nicht, dass die Verzögerung im Terminablauf wegen der Behandlung eines Notfallpatienten entstanden ist.

Abbildung 3: Situationsbeispiel aus dem Testinstrument

Abbildung 3: Situationsbeispiel aus dem Testinstrument

Die Videos wurden aus der Ich-Perspektive gedreht, so dass der Eindruck entsteht, die jeweilige Person spreche direkt mit dem Testteilnehmer. Im Gegensatz zur Beobachtung einer Situation aus der Fremdperspektive, in der man selbst unbeteiligt ist, sollen so größere Realitätsnähe und eine größere Identifikation mit der Szene erreicht werden.

Zum Inhalt der ausgewählten Situationen wurde eine quantitative Inhaltsvalidierung per Online-Befragung durchgeführt. 27 Praxisexpertinnen und -experten, darunter MFA, Ärztinnen und Ärzte, Prüfungsausschussmitglieder und Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen, sollten jede der 12 Situationen bezüglich Praxisnähe, Authentizität und Häufigkeit des Vorkommens im Praxisalltag bewerten. Aufgrund der Ergebnisse können die im Test verwendeten Situationen durchweg als praxisnah und authentisch eingestuft werden. Die Bewertung der Häufigkeit des Vorkommens variiert zum Teil, was bei solchen „kritischen“ Situationen erwartungsgemäß und auch angestrebt ist, um unterschiedliche Schwierigkeiten zu erzeugen.

Nach jedem Video werden den Auszubildenden Fragen zu den drei Kompetenzdimensionen gestellt. In der ersten Pilotierungsphase wurden zunächst ausschließlich Single-Choice-Items verwendet, was sich jedoch nicht für alle Dimensionen als haltbar erwiesen hat. Dies lag zum Beispiel daran, dass vorformulierte Antworten für die unterschiedlichen Niveaustufen entweder große Unterschiede in der Attraktivität aufwiesen oder die Unterschiede in den Niveaus formulierungsbedingt für die Auszubildenden kaum noch zu unterscheiden waren. Zudem zeigten sich bei vorformulierten Antwortmöglichkeiten deutliche Effekte des Schulabschlusses und der Muttersprache. Für Perspektivenkoordination und Kommunikation wurde daher auf ein offenes Antwortformat gewechselt. Da die Antworten nicht sprachlich, sondern rein inhaltlich bewertet werden, können auch Teilnehmende mit geringeren sprachlichen Kompetenzen höhere Niveaus erreichen, was in der Pilotierung des Verfahrens überprüft wurde.

Vor der eigentlichen Haupterhebung wurden bereits zwei Erhebungsphasen zur Pilotierung mit jeweils ca. 300 Auszubildenden zur/zum Medizinischen Fachangestellten im dritten Ausbildungsjahr durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Berufsschülerinnen und -schüler gut mit den aktuellen Antwortformaten zurecht kommen und in den Ergebnissen alle Niveaus vertreten sind. Die Akzeptanz bei den Testteilnehmerinnen und -teilnehmern ist hoch, auch hier wird dem Test ein hoher Realitätsbezug attestiert. Durch den Einsatz eines Testheftdesigns mit verschiedenen Reihenfolgen der Videosequenzen konnte zudem gezeigt werden, dass es keine durch die Videoszenen bedingten Reihenfolgeeffekte gibt.

Die Haupterhebung mit ca. 500 Auszubildenden fand im Frühjahr 2014 statt. Aktuell werden die Daten der Haupterhebung ausgewertet, erste Ergebnisse sind Ende 2014 zu erwarten.

4 Implikationen für Wissenschaft und Praxis

Sollten sich Kompetenzmodell und Test auch statistisch bewähren, wären mittel- bis langfristig verschiedene Verwendungsmöglichkeiten denkbar. Die Erforschung der realitätsnahen Kompetenzstruktur im Beruf der Medizinischen Fachangestellten kann Hinweise für die Ordnungsarbeit und somit potenzielle Ansätze zur Aktualisierung der Ausbildungsordnung hinsichtlich der Sozialkompetenzen liefern. Darüber hinaus ist der Einsatz des Instruments in Lehr-Lern-Kontexten sowohl in der Berufsschule als auch im Ausbildungsbetrieb vorstellbar. Das Testinstrument könnte nach weiteren Forschungen eine mögliche Ergänzung für bestehende Prüfungen liefern. Zur Evaluation von Trainings oder als Teilmodul der Personalauswahl könnte das Instrument ebenfalls dienen. Darüber hinaus wären Übertragungen und Weiterentwicklungen auf andere verwandte Berufe möglich, z. B. Zahnmedizinische oder Tiermedizinische Fachangestellte. Aktuell bestehen bereits Kooperationen mit dem ebenfalls innerhalb der ASCOT-Initiative angesiedelten Projekt TEMA (Entwicklung und Erprobung von technologieorientierten Messinstrumenten zur Feststellung der beruflichen Handlungskompetenz in der Pflege älterer Menschen). Auch die Nutzung der Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes für die Untersuchung sozial-kommunikativer Kompetenzen in international vergleichbaren oder angrenzenden Berufen, beispielsweise der/des Zahnmedizinischen Fachangestellten oder der Ordinationsassistenz in Österreich ist anzustreben. Die Verbreitung des Forschungsvorhabens in Wissenschaft und Praxis soll zudem den Effekt haben, sozial-kommunikative Kompetenzen im Beruf generell stärker sichtbar zu machen und Anerkennung für diesen Kompetenzbereich zu schaffen.

Literatur

Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) (2011): Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Verabschiedet vom Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) am 22. März 2011. Online: http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de (10.07.2014).

Bretschneider, M./Gutschow, K./Lorig, K. (2014): Kompetenzorientiert prüfen – Prüfungspraxis und weiterer Entwicklungsbedarf. In: BWP 3/2014, 26-29.

Bühner, M. (2011): Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion. München.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2007): Medizinische Fachangestellte/Medizinischer Fachangestellter. Erläuterungen und Praxishilfen zur Ausbildungsordnung. Bonn.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2011): Datenbank „Stellenanzeigen“ des BIBB vom Oktober 2011. Bonn.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2013): Stark besetzte Ausbildungsberufe 2013. Online: http://www.bibb.de/de/66191.htm (10.07.2014).

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2014): Datenbank Ausbildungsvergütung. Online: http://www.bibb.de/dav (10.07.2014).

Dietzen, A./Monnier, M./Tschöpe, T. (2012): Soziale Kompetenzen von medizinischen Fachangestellten messen – Entwicklung eines Verfahrens im Projekt CoSMed. In: BWP 6/2012, 24-28.

Euler, D./Bauer-Klebl, A. (2008): Bestimmung und Präzisierung von Sozialkompetenzen. Theoretische Fundierung und Anwendung für die Curriculumsentwicklung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 104(1), 16-47.

Flanagan, J.C. (1954): The critical incident technique. In: Psychological Bulletin, 51(4), 327-359.

Gartmeier, M./Bauer, J./Fischer, M. R./Karsten, G./Prenzel, M. (2011): Modellierung und Assessment professioneller Gesprächsführungskompetenz von Lehrpersonen im Lehrer Elterngespräch. In: Zlatkin-Troitschanskaia, O. (Hrsg.): Stationen Empirischer Bildungsforschung. Traditionslinien und Perspektiven. Wiesbaden, 412-424.

Giardini, A./Frese, M. (2006): Reducing the negative effects of emotion work in service occupations: Emotional competence as a psychological resource. In: Journal of Occupational Health Psychology, 11(1), 63-75.

Grandey, A./Dickter, D./Sin, H.-P. (2004): The customer is not always right: Customer verbal aggression toward service employees. In: Journal of Organizational Behavior, 25(3), 397-418.

Gross, J.J./Thompson, R.A. (2007): Emotion regulation: Conceptual foundations. In: J.J. Gross (Hrsg.). Handbook of emotion regulation. New York, 3-24.

Hacker, W. (2009): Arbeitsgegenstand Mensch: Psychologie dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit. Lengerich.

Hochschild, A.R. (1983): The managed heart. Los Angeles.

Kanning, U.P. (2003): Diagnostik sozialer Kompetenzen. Göttingen.

Kanning, U.P. (2005): Soziale Kompetenzen. Entstehung, Diagnose und Förderung. Göttingen.

Kanning, U.P. (2009): Inventar sozialer Kompetenzen (ISK). Manual. Göttingen.

Klieme, E./Leutner, D. (2006): Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. Beschreibung eines neu eingerichteten Schwerpunktprogramms der DFG. Zeitschrift für Pädagogik, 52(6), 876-903. Online: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2006_ZfPaed_2006_Klieme_Leutner.pdf (10.07.2014).

Langer, I./Schulz von Thun, F./Tausch, R. (1999). Sich verständlich ausdrücken. München.

Lievens, F./Peeters, H./Schollaert, E. (2008): Situational judgement tests: a review of recent research. In: Personnel Review 37(4), 426-441.

Lorig, B./Bretschneider, M. (2013): Kompetenzorientierte Prüfungen im dualen System – wie könnten Sie aussehen? BIBB-Projekt „Kompetenzbasierte Prüfungen im dualen System – Bestandsaufnahme und Gestaltungsperspektiven“. Präsentation zum 16. DIE-Forum Weiterbildung. Bonn.

Mischo, C. (2003a): Wie valide sind Selbsteinschätzungen der Empathie? In: Gruppendynamik und Organisationsberatung, 34(2), 187-203.

Mischo, C. (2003b): Instrument zur Erfassung der Perspektivenkoordination in Konfliktsituationen. Unveröffentlichtes Manual. Universität Erlangen-Nürnberg.

Nelis, D./Quoidbach, J./Hansenne, M./Mikolajczak, M. (2011): Measuring individual differences in emotion regulation: The Emotion Regulation Profile-Revised (ERP-R). In: Psychologica Belgica, 51(1), 49-91.

Nerdinger, F.W. (2011): Psychologie der Dienstleistung. Göttingen.

Reinders, H. (2008): Erfassung sozialer und selbstregulatorischer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen – Forschungsstand. In: Jude, N./Hartig, J./Klieme, E. (Hrsg.): Kompetenzerfassung in pädagogischen Handlungsfeldern. Theorien, Konzepte und Methoden, (Reihe: Bildungsforschung, hrsg. v. BMBF, Bd. 26). Berlin, 27-45.

Rosenberg, M.B. (2012): Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens. Paderborn.

Schuler, H. (2006): Arbeits- und Anforderungsanalyse. In: Schuler, H. (Hrsg.): Lehrbuch der Personalpsychologie (2. Aufl.). Göttingen, 45-68.

Schulz von Thun, F. (2004): Miteinander reden: Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Hamburg.

Seeber, S. (2013): CoSMed - Competence Measurement based on Simulations and adaptive Testing in Medical Settings. Poster anlässlich der American Educational Research Association (AERA). San Francisco.

Selman, R.L. (1984): Die Entwicklung des sozialen Verstehens – Entwicklungspsychologische und klinische Untersuchungen. Übers. von C. Essen und T. Habermas. Frankfurt am Main.

Selman, R.L. (2003): The promotion of social awareness: powerful lessons from the partnership of developmental theory und classroom practice. New York

Seyfried, B. (Hrsg.) (1995): „Stolperstein“ Sozialkompetenz. Was macht es so schwierig sie zu erfassen, zu fördern und zu beurteilen? Bielefeld.

Srbeny, C. (2014): Soziale Kompetenzen erkennen: Kompetenzdiagnostik als Thema beim Bildungspolitischen Forum. In: Praxisnah 1+2/2014, 10-12.

Srbeny, C./Monnier, M./Dietzen, A./Tschöpe. T. (2015). Soziale Kompetenzen von Medizinischen Fachangestellten: Ein berufsspezifisches Kompetenzmodell. In: Stock, M./Schlögl, P./Schmid, K./Moser, D. (Hrsg.): Kompetent – wofür? Life Skills – Beruflichkeit – Persönlichkeitsbildung. Beiträge zur Berufsbildungsforschung. Innsbruck, 177-190.

Tschöpe, T. (2012): Zwischenstand des Promotionsprojekts „Modellierung und Entwicklung eines Diagnoseinstruments für die Beratungskompetenz im Ausbildungsberuf Bankkaufmann/-frau“. Dokumentation für das 5. Fachtreffen im Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung des BMBF. Unveröffentlichtes Manuskript. Bonn.

Verein Bildung & Beruf. (2014): Ordinationsgehilfe / Ordinationsgehilfin. Online: http://www.bildungundberuf.at/beruf_1427.html. (10.07.2014).

Verordnung über die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten. (2006). Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 22. Bonn.

Winther, E. (2010): Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung. Bielefeld.

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (2002): Qualifikationsanforderungen an ArzthelferInnen. Arbeitgeberbefragung zur zukünftigen ArzthelferInnenausbildung. Abschlussbericht. Köln.

Zitieren des Beitrags

Dietzen, A. et al. (2015):Soziale Kompetenz Medizinischer Fachangestellter: Was genau ist das und wie kann man sie messen?In: bwp@ Spezial 10 – Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich, hrsg. v. Weyland, U./Kaufhold, M./Nauerth, A./Rosowski, E., 1-18. Online: http://www.bwpat.de/spezial10/dietzen_etal_gesundheitsbereich-2015.pdf (19.11.2015).