Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 39 - Dezember 2020

Berufliche Bildung in Europa – 20 Jahre nach Lissabon und am Ende von ET 2020. Entwicklungen und Herausforderungen zwischen supranationalen Strategien und nationalen Traditionen

Hrsg.: , , , &

Employability – umstrittener Schlüsselbegriff im Kohäsionsprozess von beruflicher und hochschulischer Bildung

Mit der Bologna-Reform von 1999 wurde Employability als ein wesentliches Ziel von Hochschulbildung verankert. Damit kam ein Begriff in die hochschulischen Debatten, der bislang überwiegend mit der Arbeitswelt verknüpft war und der nun den Kohäsionsprozess von beruflicher und hochschulischer Bildung flankierte. Rund zwanzig Jahre später stellt sich die Frage, inwiefern die Employability-Zielsetzung zur Annäherung beider Bildungsbereiche beigetragen hat. Rekonstruiert man die Rezeption des Leitziels, dann lassen sich drei Phasen unterscheiden: von der Irritation zur semantischen Integration im Fachdiskurs und bis zur (weitreichenden) Indifferenz auf der Umsetzungsebene. So scheint die Employability-Anforderung im hochschulpraktischen Alltag bisher nur bedingt realisiert, wie die beispielhafte Analyse der designwissenschaftlichen Domäne erkennen lässt. Leerstellen werden deutlich, die auf Forschungsdesiderate der beteiligten Disziplinen hinweisen. Dennoch ist die Employability-Anforderung letztlich zur Chiffre des Veränderungsprozesses von Hochschulbildung geworden – und hat damit Relevanz als Schlüsselbegriff im Transformationsprozess von Bildung.

Employability – controversial key term in the process of realising cohesion in vocational and higher education

In the context of the Bologna reform of 1999, Employability has been set as an essential objective of higher education. Thus, the term "Employability" entered the debate in higher education institutions which was primarily connected to the working world and is now accompanying the process of building cohesion of vocational and higher education. Over twenty years later, the question arises how far the objective of employability has contributed to the approach of both sectors. Examining the reception of the new key objective by higher education, there are three different phases which can be identified: ranging from irritation to a semantic integration in the expert discourse and reaching up to an (wide-ranging) indifference at the implementation level. Thus, the employability task seems to be realized only to a certain extent in practice terms in higher education as the exemplary analysis of the specific domain of design science shows. The need for further research at the level of the involved disciplines has become apparent. In spite of this difficulties, the employability objective has finally become the code of the change process which higher education is undergoing. In this sense, it has got relevance as key term within the transformation process of education.

1 Einleitung: Berufspädagogische Relevanz des Themas und Aufbau des Beitrags

Wenn in diesem Beitrag Hochschulbildung eine wichtige Rolle spielt, mag auf den ersten Blick die berufs- und wirtschaftspädagogische Relevanz nicht ersichtlich sein. Sie liegt darin begründet, dass über den Schlüsselbegriff der Employability die Verbindung zwischen hochschulischer und beruflicher Bildung thematisiert wird. Beide Bildungsbereiche, traditionell in Deutschland lange Zeit strikt voneinander getrennt, werden dadurch nun stärker aufeinander bezogen. Die tektonischen Verschiebungen zwischen beiden Bereichen, wie sie sich als politischer Wille auf europäischer Ebene seit rund zwanzig Jahren vollziehen, lassen sich so aufspüren.

Employability, zu verstehen als berufsvorbereitende oder beschäftigungsbefähigende Aufgabe von Hochschulbildung, wurde mit der Bologna-Erklärung von 1999 als normatives Leitziel verankert. Ein Novum, war doch bislang der Begriff eng mit der Arbeitswelt verbunden. Von seinem Transfer auf die Hochschulbildung ging ein gewaltiger Veränderungsimpuls aus. Insofern wird Employability in diesem Beitrag als relevanter Indikator für den Stand des Annäherungsprozesses zwischen hochschulischer und beruflicher Bildung untersucht.

Dieser Beitrag stellt zunächst die Genese der Employability-Anforderung von Hochschulbildung als Schlüsselbegriff im europäischen Bildungsreformprozess vor. Daran anschließend wird die wechselvolle Rezeption dieses umstrittenen Leitbegriffs untersucht und in drei Phasen unterteilt: Während in der ersten Phase die Employability-Bedeutung in einer Irritation für die hochschulische Identität lag, stand in der zweiten Phase die semantische Integration dieser Zielsetzung in den hochschulischen Reformprozess im Vordergrund. In der dritten Phase wird die Umsetzung der Zielgröße betrachtet und Dimensionen der Umsetzungsproblematik auf Ebene der Fachdomänen analysiert. Im nächsten Schritt wird eine domänenspezifische Analyse am Beispiel der Designdomäne vorgenommen und dabei die Fragen untersucht, wie sich die Koppelung zwischen Studienfach und beruflicher Praxis darstellt, welche Kompetenzmodelle Designstudiengängen zu Grunde liegen und wie die Employability-Rezeption in der Designdomäne zu rekonstruieren ist. Der anschließende Abschnitt behandelt die Frage, welche Bedeutung dem Employability-Leitziel im Kontext der Kohäsion von beruflicher und hochschulischer Bildung zukommt. In Zusammenführung der Perspektiven wird abschließend Forschungsbedarf angemeldet.

Das Analysefeld der Employability von Hochschulbildung ist bisher generell wenig erschlossen. Als bisher einzige summarische Publikation, die sowohl den bildungspolitischen und theoretisch-konzeptionellen Hintergrund als auch den empirisch-praktischen Umsetzungsstand der Employability-Forderung an Hochschulen beleuchtet, ist das im Auftrag der HRK Hochschulrektorenkonferenz erarbeitete Gutachten "Employability und Praxisbezüge" zu nennen (vgl. Schubarth/Speck 2014). Auch domänenspezifische Untersuchungen liegen nur in geringer Zahl vor. Hier ist zum Beispiel der Beitrag von Hessler (2013) für die Sozial- und Geisteswissenschaften zu nennen.

Angesichts dieser Ausgangssituation kamen bei der vorliegenden Arbeit kombinierte Methoden zum Einsatz, die den zentralen Gegenstand aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Bei der literatur- und dokumentengestützten Analyse wurden zum einen die Originaldokumente des europäischen Bologna-Prozesses und zum anderen zentrale Dokumente wissenschafts- und hochschulpolitischer Gremien hinzugezogen, anhand derer sich die Rezeption des Bologna-Prozesses mit Blick auf das Employability-Ziel in Deutschland rekonstruieren lässt. Weiterhin wurde quantitatives Zahlen- und Datenmaterial in den Untersuchungskontext einbezogen, das aus Befragungen und statistischen Erhebungen der wissenschaftlichen Begleitforschung der Strukturreform resultiert. In der beispielhaft untersuchten Fachdomäne, der Designwissenschaft, beruht der empirische Zugang zu dem Studienfach Design und zum korrespondierenden Berufsfeld, der Designwirtschaft, auf Dokumentenanalysen und der Auswertung statistischen Materials. Die Employability-relevanten Fachdiskurse wurden durch qualitative Inhaltsanalysen erschlossen und so ein Zugang zu wesentlichen Positionen und Argumentationen geschaffen. Die mit unterschiedlicher Methodik gewonnenen Erkenntnisse konnten so aufeinander bezogen und im Sinne eines konsistenten Gesamtbilds zusammengeführt werden.

2 Employability – Schlüsselbegriff im europäischen Bildungsreformprozess

Als Startpunkt für die Eröffnung der Debatte um Employability durch Hochschulbildung lässt sich die Bologna-Erklärung von 1999 ansetzen. Sie bekräftigte die bereits mit der Sorbonne-Deklaration von 1998 anvisierten Ziele für die Schaffung eines europäischen Hochschulraums. Obwohl beide Dokumente nur kurze, auf wenigen Seiten gerafft niedergelegte politische Willenserklärungen sind, ist ihre hochschulpolitische Wirkung nicht hoch genug einzuschätzen. Von einem "Urknall" spricht die Hochschulforscherin Toens (2007, 37) mit Blick auf die Sorbonne-Deklaration. Markiert sie doch den Beginn einer umfassenden und tiefgreifenden Strukturreform der Hochschulbildung im Prozess des europäischen Zusammenwachsens.

Der Begriff der Employability nimmt in beiden Dokumenten nur eine Randposition ein. Er findet sich in der englischen Fassung der Sorbonne-Erklärung an einer Stelle und an zwei Stellen der Bologna-Erklärung, jeweils im Kontext des Ziels verbesserter Mobilität. In den deutschen Fassungen wird Employability nicht verwandt, sondern durch unterschiedliche Wendungen übersetzt, die den Arbeitsmarktbezug betonen und dadurch einen differierenden Kontext herstellen. So ist in der Sorbonne-Erklärung (1998, 2) von "Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt" und in der Bologna-Erklärung (1999, 4) von "arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäischen Bürger" die Rede.

So beiläufig die Einführung des Employability-Ziels in beiden Dokumenten war, sie stellte dennoch einen hochschulpolitischen Wendepunkt dar. Denn nun rückte die berufliche Relevanz von Hochschulbildung verstärkt in die öffentliche und politische Wahrnehmung (vgl. Wissenschaftsrat 2015, 51). Über die explizite Erwähnung von Employability hinaus wird in beiden Erklärungen auch implizit die Bedeutung der beruflichen Relevanz von Hochschulbildung erkennbar. So wird die Notwendigkeit einer engeren Verbindung von beruflicher und akademischer Bildung vor dem Hintergrund grundlegender Veränderungen sowohl im Bildungsbereich als auch am Arbeitsplatz angesprochen und die Schlussfolgerung gezogen, dass „lebenslanges Lernen zu einer ganz klaren Verpflichtung wird.“ (Sorbonne-Deklaration 1998, 1). Dass hierfür akademische und berufliche Bildung enger aufeinander zu beziehen sind, ergibt die Aussage zu dem EU-weit einzuführenden Leistungspunktesystem: „Punkte sollten auch außerhalb der Hochschulen, beispielsweise durch lebenslanges Lernen, erworben werden können.“ (Bologna-Erklärung 1999, 4).

Bei der Formulierung des politischen Willens zur verstärkten Annäherung von hochschulischer und beruflicher Bildung wird Bezug genommen auf den strukturellen Wandel der Arbeitswelt in einem "Europa des Wissens" (ebd., 1). Hier wird bereits auf das Konzept der Wissensgesellschaft als theoretische Rahmung langfristig wirksamer Strukturänderungen für die Bereiche Arbeit und Bildung verwiesen.

3 Wechselvolle Rezeption einer umstrittenen Zielgröße

Betrachtet man den über zwanzig Jahre umfassenden Zeitraum seit Einführung der Employability-Zielsetzung und die Rezeption der neuen Norm in den bildungspolitischen Dokumenten deutscher Wissenschafts- und Hochschulgremien, dann kristallisieren sich im Rückblick drei Phasen heraus:

Mit der Bologna-Deklaration 1999 lässt sich der Beginn der ersten Phase ansetzen. Sie war bestimmt von der strittigen Frage der grundsätzlichen Vereinbarkeit dieses neuen Leitziels mit der traditionellen hochschulischen Identität. Diese Phase lässt sich unter das Stichwort der Irritation subsumieren (vgl. 3.1).

Der Beginn der zweiten Phase ist mit der Bologna-Folgekonferenz in London 2007 zu datieren, mit der Employability als eigenständiges Handlungsfeld bestimmt und in der Folgezeit konkretisiert wurde. Seitdem wurde nicht mehr die prinzipielle Aufnahme des Employability-Begriffs, sondern seine semantisch-konzeptionelle Integration in den hochschulpolitischen Reformprozess diskutiert (vgl. 3.2).

Der Beginn der dritten Phase lässt sich ungefähr ab dem Jahr 2012 datieren, als Auswertungen der wissenschaftlichen Begleitforschung vorgelegt wurden, die mit Blick auf das weitgehend umgestellte Studienangebot den Bologna-Prozess generell und die Employability-Anforderung speziell untersuchten und verschiedene Dimensionen der Umsetzungsproblematik erkennen ließen (vgl. 3.3).

Diese drei Phasen lassen sich als Verschiebungen im Diskurs über das Verständnis und die Umsetzung der neuen Norm mit jeweils unterschiedlichen Akzenten charakterisieren. Dabei handelt es sich nicht um sequentiell bruchlos ineinandergreifende Phasen, sondern auch um z. T. zeitgleich oder überlappend verlaufende Prozesse.

3.1 Phase 1: Irritation für die traditionelle Hochschulidentität

In den ersten Jahren nach 1999 war die Employability-Forderung, wie sie im Bologna-Kontext entstanden war, ein Konstrukt, das zunächst für grundsätzliche Irritation sorgte. Zwar war die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt als Teil von Hochschulbildung bereits seit dem Hochschulrahmengesetz von 1976 festgeschrieben gewesen, eine Auseinandersetzung mit dieser bildungspolitischen Aufgabe war aber in der Breite ausgeblieben (vgl. Teichler 2014, 125).

Erst mit der Einführung der Employability-Zielsetzung kam die wesentliche Frage auf, ob diese Anforderung überhaupt in den Hochschulkontext passt. Im Vordergrund der hochschulischen Fachdebatte stand die normativ geprägte Auseinandersetzung mit dem prinzipiellen Verständnis von Hochschulbildung und den damit verbundenen Aufgaben von Hochschulen (vgl. Schubarth/Speck 2014, 12). Kontrovers diskutiert wurde das traditionelle Selbstverständnis, dass Hochschulen für wissenschaftliche Bildung und nicht für berufliche Ausbildung zuständig sind. Mit Verweis auf Humboldt und das Konstrukt des humboldtischen Bildungsideals formulierten sich Vorbehalte gegen die Erweiterung der hochschulischen Aufgaben um berufliche Aspekte. Sie machten sich fest an dem klassischen Idealbild universitärer Identität und dem traditionellen Bildungskonzept, das sich im Gegensatz zu einer „bildungsfernen Berufsbildungspraxis“ sieht (Baethge 2006, 20).

Demgegenüber standen Verfechter für die Vereinbarkeit der Bologna-Reform mit dem klassischen Bildungskonzept: „Zurück in die Zukunft. Mit Bachelor und Master auf Humboldts Spuren“, formulierte Schick (2004, 114) und Tenorth (2009, 1) schrieb sogar: "Humboldt hätte Bologna unterstützt". Insgesamt diente die Employability-Forderung oft als stellvertretende Projektionsfläche für die vielfältige Kritik, die die Bologna-Reform im Hochschulkontext erfuhr.

Zwei konkrete Gründe sind für die Irritation besonders hervorzuheben: zum einen die Herkunft des Begriffs Employability und zum anderen das Fehlen eines begrifflichen Äquivalents im Deutschen.

(1) Der mit der Bologna-Reform eingeführte Begriff der Employability stieß bei vielen Akteuren des Hochschulsystems auf Skepsis. Aus der angelsächsischen Diskussion der 1990er Jahre über Bildung und Beschäftigung stammend, wurde er in den deutschen Sprachgebrauch importiert (vgl. Kraus 2007, 4). Dabei wurde der Begriff in der Regel mit Arbeitsmarktstrategie und -politik eines Staates assoziiert. Dass Ende der 1990er Jahre unter dem Aspekt der Employability besonders die arbeitsmarktpolitische Förderung von „Personen mit niedrigen beruflichen Qualifikationen“ in den Vordergrund gerückt war, ließ den Transfer des Begriffes auf den Hochschulkontext als eher missglückt erscheinen (vgl. Teichler 2013, 35). Im Gebrauch war aber auch ein Verständnis, das den Einzelnen als Akteur in den Vordergrund stellte. Dabei ging es um die Fähigkeit des Individuums, seine Arbeitskraft anzubieten, in das Arbeitsleben einzutreten und langfristig im Erwerbsleben zu verbleiben. Weiterhin war der Employability-Begriff geläufig unter dem Aspekt einer unternehmerischen Qualifizierungsstrategie, um geeignete Mitarbeiter/innen zu finden und zu binden. Diese verschiedenen Konzeptualisierungen von Employability (vgl. Kraus 2006), aber auch seine generelle "inhaltliche Unterbestimmtheit" (Hessler 2013, 46), erschwerten die Übertragung auf den Hochschulkontext. Von der Verwendung des Begriffs Employability haben sich in der Folge viele Hochschulakteure distanziert (z. B. Wissenschaftsrat 2015, 52). Andererseits ist er in der internationalen Fachdebatte eingeführt und markiert die Zäsur im Verständnis von Hochschullehre, wie sie mit dem Bologna-Prozess eingeleitet wurde.

(2) Einen weiteren Grund zur Irritation bot die Tatsache, dass keine Verständigung über ein begriffliches Äquivalent im Deutschen herzustellen war. Schon in den Erklärungen von Sorbonne und Bologna sind die Employability-Übersetzungen eher Umschreibungen statt griffiger Übertragung ins Deutsche, wobei semantisch der Kontext von Mobilität und Arbeitsmarkt im Vordergrund stand. Das Fehlen einer einheitlichen Begriffsdefinition wurde deutlich, ebenso die Probleme der Abgrenzung zu verwandten Begriffen, die als Be- und Umschreibung im Employability-Kontext benutzt wurden, wie Schindler in seiner damaligen Analyse offizieller Dokumente aufzeigte (2004, 14ff.). Während Praxisorientierung eher allgemein auf eine berufliche Praxis ohne Bezug zu bestimmten Berufen verweist, bedeutet Berufsorientierung bzw. Berufsbefähigung die Hinführung zu speziellen Qualifikationen eines bestimmten Berufsbilds (ebd.). Die langfristig und nachhaltig wirksame Vorbereitung auch auf wechselvolle Verläufe im Erwerbsleben decken diese Begriffe aber nicht ab, so die Kritik an der synonymen Gleichsetzung der Begriffe mit Employability. Auch der Begriff der Beschäftigungsfähigkeit, der mit der Bologna-Folgekonferenz 2005 in Bergen als deutsche Übersetzung von Employability etabliert wurde, erfuhr ähnlich gelagerte Kritik von Teilnehmern der Debatte. So könnte die Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit als Aufgabe der Studierenden und nicht der Hochschulen verstanden werden, monierte Schindler (2004, 23). Und der Wissenschaftsrat fasste im Rückblick auf die Diskussion des Begriffs zusammen (2015, 129), dass Beschäftigungsfähigkeit fälschlicherweise den Eindruck einer direkten Einsetzbarkeit in der beruflichen Praxis ohne Einarbeitungsphase vermittelt. Zudem bedeutet der Begriff zunächst nur die grundsätzliche Teilhabe am Arbeitsleben, im Hochschulkontext geht es aber auch um die Frage der qualifikationsadäquaten Beschäftigung (vgl. ebd.).

Eine "Sprachverwirrung" attestierte Schindler (2004, 17) den verschiedenen Bemühungen, Employability in Abgrenzung zu anderen Begriffen inhaltlich näher zu bestimmen. Die durch die Employability-Diskussion angestoßene Auseinandersetzung mit möglichen alternativen Begriffen und deren Verständnisweisen führte allerdings dazu, dass wesentliche Elemente eines hochschuladäquaten Employability-Konzepts – wie die Verantwortung der Hochschulen für das Employability-Ziel, die nachhaltige Vorbereitung auf ein wechselvolles Erwerbsleben, die Ausrichtung auf breite berufliche Felder – in den Vordergrund des Diskurses traten. Insofern hat die sprachlich diffuse Debatte den sich anschließenden Prozess der semantischen Erweiterung des Employability-Verständnisses im hochschulischen Reformkontext vorbereitet.

3.2 Phase 2: Semantische Integration in den hochschulischen Reformprozess

War Employability am Anfang des Bologna-Prozesses eine zwar wesentliche, aber weder begrifflich noch inhaltlich präzisierte Zielgröße, erfuhr sie mit den späteren Erklärungen, die anlässlich der Bologna-Folgekonferenzen verfasst wurden, eine zunehmende Konkretisierung. Diese semantische Bestimmung, verbunden mit einer Integration in den hochschulischen Reformprozess, lässt sich ab 2007 als zweite Phase der Employability-Rezeption ansetzen.

So erfuhr die Debatte einen wesentlichen neuen Impuls, als Employability mit der Londoner Erklärung als prioritäres Handlungsfeld des Bologna-Prozesses bestimmt (2007, 7) und in der Folge konkretisiert wurde (Leuvener Erklärung 2009, 3; Bukarester Kommuniqué 2012, 2ff.). Damit verbunden waren Operationalisierungen des Begriffs durch Empfehlungen zu konkreten Handlungsoptionen für die Hochschulen Europas.

Londoner Erklärung 2007: So wurde Employability mit dem Ziel des lebenslangen Lernens verknüpft (vgl. 2007, 7) und daher Hochschulen der Austausch mit „Arbeitgebern und anderen Akteuren über ihre Reformkonzepte“ empfohlen (ebd.). Weiterhin wurde die Ergebniswirksamkeit der studentischen Lernprozesse im Sinne einer Outcome-Orientierung betont und Beschäftigungsfähigkeit (bzw. Employability) mit dem Prozess "der an Lernergebnissen orientierten Curriculumreform" verbunden (ebd.).

Leuvener Erklärung 2009: Die Outcome- und damit verbunden auch die Kompetenz-Orientierung wurden als wesentliche Ansätze der Hochschulreform betont und damit auch die Relevanz des subjektiven Lernens im Sinne einer studierendenzentrierten Lehre hervorgehoben (vgl. 2009, 3). Gefordert wurden „neue Lehr- und Lernansätze“ sowie „Curricularreformen“ für „qualitativ hoch stehende, flexible und vermehrt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Bildungswege.“ (ebd.). Dass es bei Employability um wissenschaftlich fundiertes Wissen geht, das auf eine berufliche Anwendungssituation zu transferieren ist, kam explizit zum Ausdruck (ebd.). Ebenso hervorgehoben wurde der Aspekt der langfristigen Beschäftigungsfähigkeit von Studierenden („während ihres ganzen Berufslebens“, ebd.) im Sinne nachhaltiger Lernkompetenzen.

Bukarester Kommuniqué 2012: Betont wurde, dass Beschäftigungsbefähigung durch Hochschulbildung eine hohe Forschungsorientierung der Lehre erfordert (vgl. 2012, 3). Die zentralen Hochschulaufgaben von "Forschung, Lehre und Lernen" sollen mit Blick auf das Employability-Ziel stärker miteinander verbunden werden (ebd.). Als einer der Schwerpunkte für den weiteren Bologna-Prozess wurde daher verabschiedet, dass "Beschäftigungsfähigkeit, lebenslanges Lernen, Problemlösung und unternehmerische Fähigkeiten" zu stärken sind, insbesondere auch durch intensivierte Zusammenarbeit mit Arbeitgebern bei der Entwicklung von Bildungsangeboten (ebd., 5).

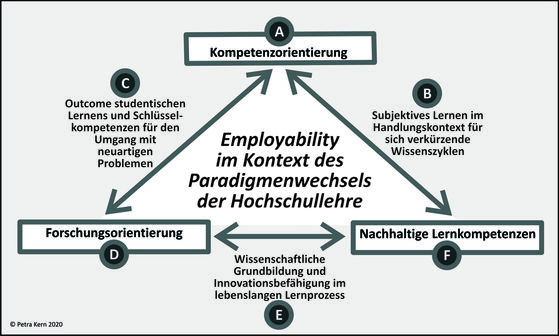

In der deutschen Debatte verband sich ebenfalls, wie bereits mit den europäischen Bologna-Dokumenten vorgezeichnet, der aus der Strukturreform resultierende Paradigmenwechsel der Hochschullehre mit der Semantik des Employability-Begriffs (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Die erweiterten Prozessdimensionen von Employability als Ausdruck des prinzipiellen Wandels im Verständnis von Hochschullehre

Abbildung 1: Die erweiterten Prozessdimensionen von Employability als Ausdruck des prinzipiellen Wandels im Verständnis von Hochschullehre

Die zentralen Kennzeichen im neuen Verständnis – Kompetenzorientierung, nachhaltige Lernkompetenzen und Forschungsorientierung – lassen sich als Eckpunkte der Employability-Konzeption begreifen, die interdependent miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken:

In der Kompetenzorientierung (A) spiegelt sich der Wechsel von einer fachwissenschaftlichen Wissensvermittlung zu einer anwendungsorientierten und studierendenzentrierten Lehre, die subjektives Lernen im Handlungskontext unterstützt (B). Zu erzielen ist professionelle Handlungsfähigkeit, wobei der Begriff der Handlungsfähigkeit – wie auch der Kompetenzbegriff – aus berufs- und wirtschaftspädagogischen Diskursen auf die Hochschullehre transferiert wurde (vgl. Schaper 2012, 29), ein Prozess, der im Kontext der zunehmenden Verschränkung von Arbeitswelt und Hochschulbildung zu verstehen ist. Das Stichwort der Kompetenzen verweist ebenso auf die Bedeutung der Lernergebnisse als Outcome studentischen Lernens und auf den Erwerb von Schlüsselkompetenzen für die Bewältigung neuartiger Probleme (C). Das Konzept der Schlüsselkompetenzen, ebenfalls aus der Berufspädagogik entlehnt (vgl. Lehmkuhl 1994, 2002), beruht auf "Metafähigkeiten" (Schaper 2012, 10), die neben fachlichen auch methodische, soziale und personale Kompetenzen umfassen.

Intensivierte Forschungsorientierung (D) von Hochschulbildung stellt die Anforderung dar, nicht nur den wissenschaftseigenen Nachwuchs für forschende Tätigkeiten zu qualifizieren, sondern die Breite der Studierenden schon in den Bachelor-Studiengängen in den Blick zu nehmen. Es geht um wissenschaftliche Grundbildung in der Breite, die das Innovationsvermögen der Studierenden ausbildet, indem frühzeitig an Forschungsaufgaben und die Entwicklung neuer Perspektiven herangeführt wird, wie dies etwa das Format des Forschenden Lernen vorsieht (vgl. Huber 2013, 11). Argumentativ ist die Forderung der Forschungsorientierung mit dem Konzept des lebenslangen Lernens verbunden (E). Wenn Lernergebnisse immer schneller veralten und in immer kürzeren Zyklen zu revidieren sind, steigt die Bedeutung nachhaltiger Lernkompetenz im Sinne des „Lernens zu lernen“. Daher sind nachhaltige Lernkompetenzen (F) durch eine Hochschulbildung zu sichern, die Studierende dazu befähigt, langfristig selbst den eigenen Weiterbildungsbedarf zu erkennen und in Selbstorganisation zu steuern.

Diese Eckpunkte im Employability-Verständnis – Kompetenzorientierung, Forschungsorientierung und nachhaltige Lernkompetenzen – sind nicht nur mit dem generellen Paradigmenwechsel der Bologna-Reform eng verbunden, sondern ebenso mit den übergeordneten Qualifikationszielen von Studiengängen. Diese umfassen neben der wissenschaftlich-künstlerischen Befähigung und der Berufsbefähigung auch die Befähigung zu gesellschaftlichem Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Akkreditierungsrat 2013, 11). Durch diesen konzeptionellen Anschluss werden die Begriffsdimensionen von Employability über eine rein instrumentelle Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt hinaus erheblich erweitert (vgl. Gerholz/Sloane 2011, 3).

Zugleich entsteht mit diesen Eckpunkten im Employability-Verständnis auch ein Begründungszusammenhang in Entsprechung zur Logik der Wissensgesellschaft. Diese zeichnet sich durch raschen Wandel der Arbeitswelt, sich verkürzende Wissenszyklen und durch vielfältige, neuartige Problemstellungen mit hohem Innovationsbedarf aus (vgl. Drucker 1993, 5ff.).

Zusammenfassend ist für die zweite Phase der Rezeption zu konstatieren, dass die bildungspolitisch und normativ geprägten Annäherungen an das neue Leitziel in der begrifflich-konzeptionellen Debatte vielgestaltig, aber konsensual in der gemeinsamen Forderung von Employability als Teil der Hochschulbildung sind. Im Unterschied hierzu nimmt Employability im hochschulischen Alltag wenig Raum ein, und zwar dort, wo über die Umsetzung des Konzepts in Vorgehensweisen zu entscheiden ist: In den Fachbereichen bzw. Fakultäten der einzelnen Hochschulen.

3.3 Phase 3: Dimensionen der Umsetzungsproblematik auf Ebene der Fachdomänen

Seit 2012 kamen erste Auswertungen der wissenschaftlichen Begleitforschung in die Debatte, die den Bologna-Prozess generell und die Employability-Anforderung speziell untersucht hatten und verschiedene Dimensionen der Umsetzungsproblematik aufzeigten. Die Aussagekraft der Studien ist repräsentativ insofern, als sie sich zum einen auf ein bereits weitgehend umgestelltes Studienangebot bezogen. So betrug im Wintersemester 2012/13 die Bachelor-/Master-Quote bereits 86 Prozent aller Studiengänge (vgl. HRK 2015, 9). Zum anderen hatte sich neben der Umstellung vorhandener Studiengänge von Jahr zu Jahr eine erhebliche Erweiterung des Studienangebots vollzogen. Betrug deren Zahl noch 2007 knapp über 11.000, lag sie fünf Jahre später bereits bei 16.000 Studiengängen (ebd.), eine Steigerung von 45 Prozent. Insofern gaben Befragungen und Studien Aufschluss über den erreichten Stand in der Employability-Umsetzung eines Studienangebots, das nicht nur strukturell reformiert, sondern auch quantitativ erheblich erweitert worden war.

Im Folgenden werden Employability-relevante Ergebnisse der Befragungen von Lehrenden, Studierenden und Unternehmen, aus Studien seit 2012 vorgestellt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Employability-relevante Ergebnisse

Abbildung 2: Employability-relevante Ergebnisse

1. Die Einstellungen der Lehrenden zu den Bologna-Zielen und deren Umsetzungsstand wurde in einer Studie von Schomburg, Flöther und Wolf (2012) erhoben. Ein wesentlicher Fragenkomplex bezog sich auf das Employability-Ziel, das in der Studie als „berufliche Relevanz“ bezeichnet wird (ebd., 69ff.). Die Ergebnisse belegten eine mehrheitliche Skepsis der Professor/innen gegenüber dem Employability-Ziel, besonders ausgeprägt bei Angehörigen der Universitäten. Nur ein knappes Viertel (23 Prozent) von ihnen hielt die berufliche Relevanz des Studiums für sinnvoll, während mehr als ein Drittel (36 Prozent) dem nicht zustimmte (ebd., 71). Besonders starke Ablehnung erfuhr das Teilziel, die Studieninhalte verstärkt auf eine Arbeitsmarktrelevanz auszurichten (ebd., 72). An Fachhochschulen lag der Anteil der Professor/innen, die berufliche Relevanz für sinnvoll hielten, bei über der Hälfte (54 Prozent), während 11 Prozent diese Aussage negierten. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch bei den Einstellungen zu den Employability-orientierten Umsetzungsmaßnahmen in der Lehre. Diese wurden durch die Professor/innen an Universitäten deutlich weniger unterstützt als durch die Professor/innen an Fachhochschulen.

Die Verfasser/innen der Studie zogen daraus den Schluss, dass die berufliche Relevanz des Studiums für Universitätsprofessor/innen keine hohe Priorität besitzt und sich so auch die relativ geringen Umsetzungsmaßnahmen erklären (ebd., 75). An Fachhochschulen ergaben sich zwar insgesamt Hinweise auf eine größere Akzeptanz, unumstritten war das Ziel der Employability-Orientierung aber nicht – der Anwendungsorientierung als prägendem Merkmal dieses Hochschultyps zum Trotz.

2. Befragungen von Studierenden zum Employability-Ziel ergaben dagegen ein Bild hoher Bedeutung dieses Studienziels. So hielten an Universitäten über 70 Prozent der Studierenden diese Zielsetzung für sehr relevant, eingelöst sah es aber nur rund ein Fünftel in ihrem Studium. An Fachhochschulen waren es drei Viertel der Studierenden, die Beschäftigungsfähigkeit für wichtig erklärten, aber nur ungefähr ein Drittel sah sich entsprechend gefördert (vgl. Woisch 2014, 73).

Vergleichbar geringe Werte ergaben Befragungen von Studierenden nach der erfahrenen Förderung ihrer Schlüsselkompetenzen, die im Employability-Kontext eine wesentliche Größe darstellen (vgl. 3.2): An Universitäten sehen sich nur 36 Prozent im Erwerb überfachlicher Qualifikationen stark oder sehr stark unterstützt, an Fachhochschulen sind es 43 Prozent (vgl. Woisch/Willige/Grützmacher 2013, 13; Woisch 2014, 72). Auch in Bezug auf die erfahrene Forschungsorientierung – ebenfalls ein wichtiges Employability-Kriterium (vgl. 3.2) – gab die Hälfte der befragten Studierenden an Universitäten an, keine forschungsnahen Angebote im Studium nutzen zu können, an Fachhochschulen waren es sogar 60 Prozent (vgl. BMBF 2017, 32f.).

Korrespondierend mit der studentischen Kritik an der erfahrenen Berufsbefähigung führt der Wunsch nach einem stärkeren Praxisbezug des Studiums die Liste der Verbesserungsmaßnahmen an, die von studentischer Seite gefordert werden. Von Studierenden an Universitäten hielten 43 Prozent diesen Wunsch für sehr dringlich, an Fachhochschulen plädierte jeder vierte Studierende dafür (vgl. BMBF 2017, 92f.).

Auch im Zeitvergleich seit dem Beginn des Bologna-Prozesses haben sich die geringen Werte der studentischen Zufriedenheit mit der Employability-Funktion ihres Studiums im Laufe der Jahre kaum verbessert (vgl. BMBF 2017, 62f.; Bargel 2017, 18).

Im Rückblick auf ihr Studium gaben Berufsanfänger/innen an, dass sie "die Vorbereitung auf den Beruf, die Unterstützung seitens der Hochschule beim Übergang in das Beschäftigungssystem und in Teilen der Praxisbezug des Studiums" sehr kritisch einschätzen. „Die Hälfte der Fachhochschul- und mehr als zwei Drittel der Universitätsabsolvent(inn)en zeigten sich damit unzufrieden“ (Fabian et al. 2016, X). Im Vergleich zu den studentischen Bewertungen während der Studienzeit fallen offenbar die Urteile auf die Employability-Orientierung des Studiums nach dem Kontakt mit der beruflichen Realität nochmals kritischer aus.

3. Stellt man diesen Ergebnissen Befragungen von Arbeitgebern gegenüber, so lassen diese vor allem auf die steigende Bedeutung von Schlüsselkompetenzen in der beruflichen Praxis schließen. Diese werden von Unternehmen gefordert, sind aber offenbar nicht im ausreichenden Maße bei Hochschulabsolventen/innen entwickelt. Insbesondere vermisst wird die Fähigkeit, mit neuen Problemstellungen umzugehen, sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten und vorhandenes Wissen auf neue Situationen zu transferieren. Spezialisiertes Fach- und Methodenwissen gilt dagegen als nachrangig (vgl. Briedis/Heine/Konegen-Grenier 2011, 90; Schubarth/Speck 2014, 61). Aus Unternehmenssicht ist daher das Bologna-Ziel der Beschäftigungsfähigkeit noch nicht optimal erreicht (DIHK 2015, 4). Konkret werden höhere Anwendungsorientierung, eine praxisorientierte Lehr- und Lernkultur sowie eine stärkere Kompetenzentwicklung erwartet (ebd.). Unter den Bedingungen der Digitalisierung sahen deutschlandweit befragte Unternehmensvertreter/innen in einer weiteren Studie Handlungsbedarf vor allem bei der Veränderungsbereitschaft und den Kompetenzen, mit Komplexität und Unsicherheit umzugehen, ebenso in Zusammenhängen zu denken (Hays AG/IBE 2017, 16).

Forscht man nach den Ursachen für die weitgehend unerreichte Employability-Zielsetzung von Hochschulbildung, dann ist auf den Befund zurückzukommen, dass zwar eine intensive Fachdebatte zur Klärung des inhaltlichen Verständnisses der Zielsetzung auf der normativ-bildungspolitischen Ebene stattfand, aber offenbar unter geringer Beteiligung der fachlichen Domänen (Gerholz/Sloane 2011, 4). Insgesamt schien die Umsetzungsebene in der Employability-Debatte von untergeordneter Bedeutung zu sein. So wurden Fragen der operativen Ausgestaltung der Employability-Empfehlungen an deutschen Hochschulen nur wenig diskutiert.

Von Employability als einer "konturenlose(n) Leerformel" spricht die Hochschulrektorenkonferenz mit kritischem Blick auf die Hochschulpraxis in einer ihrer Veröffentlichungen (HRK 2014, 2) und fordert die Fachbereiche bzw. Fakultäten zu einer Verständigung über die Umsetzung der bildungspolitischen Norm auf. So soll der Schwerpunkt der Employability-Diskussion in den jeweiligen Fächern liegen und sich vor allem auf die Studiengangentwicklung und die individuelle Studienberatung konzentrieren (ebd., 6). Genauso bestätigt der Akkreditierungsrat die entscheidende Funktion der Fachdomänen im Employability-Umsetzungsprozess (Akkreditierungsrat 2013, 11). Sie sollen die Konzepte von Fachlichkeit und Beruflichkeit in den von ihnen angebotenen Studienfächern definieren und über die zu wählende instrumentelle Umsetzung Konsens herstellen (ders. 2015, 2).

Damit wird den Fachdomänen die Gewährleistung der Employability-Ausrichtung von Studiengängen überantwortet. Der Akkreditierungsrat als hochrangiges Gremium selbst bringt aber kein fachwissenschaftlich elaboriertes Konzept von Beruflichkeit in den Diskurs ein, sondern zieht explizit ein Alltagsverständnis heran (vgl. Akkreditierungsrat 2015, 4; ebenso HRK-Website, Glossar, Stichwort Beruflichkeit.). Dies verwundert bei wissenschaftlichen Akteuren, zumal das Konzept der Beruflichkeit in der Berufspädagogik ein fachwissenschaftlich intensiv ausgeleuchtetes Themenfeld darstellt (vgl. Beck 2019, 21 ff.). Hier scheint sich eine grundsätzliche Distanz der beteiligten Wissenschaftler/innen zum Employability-Thema abzuzeichnen – eine Distanz, die auch die Befragungen von Professor/innen an Hochschulen erkennen ließen (Schomburg/Flöther/Wolf 2012, 69ff.).

Die Gründe, warum die Employability von Hochschulbildung weitgehend ausgeblendet wird, sind sicherlich vielfältig und dürften auch mit Managementaspekten verbunden sein, z.B. mit Fragen von Partizipation und Organisation, Tradition und Kultur in den jeweiligen Fachbereichen an Hochschulen. Ebenso sind vermutlich Ressourcenfragen von Bedeutung. Schindler, der bereits 2004 die ersten umgestellten Studiengänge in Bayern auf Employability-Bezug untersuchte, verwies auf einen begrenzten "reformerischen Eifer" auch aufgrund knapper Ressourcen (Schindler 2004, 12). Gerholz und Sloane (2011, 7) verwiesen in einem ähnlichen Employability-relevanten Kontext auf das Problem, dass die Studiengangverantwortlichen in der Regel fachwissenschaftliche, nicht aber hochschuldidaktische Experten für die Entwicklung von Studienkonzepten und Curricula sind. Diesen verschiedenen Aspekten kann hier nicht weiter nachgegangen werden. Die angeführten Untersuchungsergebnisse legen aber summarisch den Schluss nahe, dass eine Employability-Debatte in den Fachdomänen an Hochschulen weder in der erforderlichen Breite noch in der Tiefe geführt wird und eine systematische Implementierung von Employability in der Lehre weitgehend fehlt (Schubarth/Speck 2014, 184). Es ist zu vermuten, dass es an einer flächendeckenden Umsetzung in der Breite der Studiengänge mangelt. Employability ist im Hochschulalltag meist wenig präsent (ebd., 14).

Dies zeigt sich auch daran, dass domänenspezifische Untersuchungen kaum zu finden sind, die Aufschluss geben könnten, wie die Employability-Zielsetzung in den verschiedenen Fächern konzeptionell diskutiert und in der Lehre operationalisiert wird.

Wenn im Folgenden beispielhaft ein Einblick in die Employability-Rezeption in den Designwissenschaften gegeben wird, dann handelt es sich dabei um eine von wenigen vertiefenden Analysen auf dem Gebiet.

4 Untersuchung der Designdomäne als Beispiel einer Fachwissenschaft

In der diesem Beitrag zugrunde liegenden Dissertation (Kern 2020) wurde eine domänenspezifische Analyse am Beispiel der Designdomäne vorgenommen. Sie ging den Fragen nach, welche Koppelung zwischen dem Studienfach und der beruflichen Praxis im Design besteht (vgl. 4.1), mit welchen Kompetenzmodellen an Hochschulen im Design für die berufliche Praxis ausgebildet wird (vgl. 4.2) und wie sich vor diesem Hintergrund die Rezeption der Employability-Zielsetzung in der Designdomäne einordnet (vgl. 4.3).

Zur Klärung dieser Fragen wurden Dokumente analysiert, die Aufschluss gaben über das Studienfach Design in seiner gegenwärtigen Verfasstheit, über den Akademisierungsprozess dieser jungen Disziplin und seiner Subdisziplinen in der Vergangenheit wie auch über künftige Entwicklungstendenzen. Die Erkundung der Berufspraxis des Designs beruhte auf Studien und Branchenanalysen der Designwirtschaft als einer Teilmenge des übergeordneten Branchenkomplexes Kultur- und Kreativwirtschaft. Weiterhin wurde eine umfangreiche Diskursanalyse vorgenommen, um zu eruieren, ob und wie die Employability-Zielsetzung in der Designdomäne debattiert wird. Hierfür wurden relevante Diskurse der beruflichen Designpraxis (Berufsverbände und Fachzeitschriften) und der akademischen Designdomäne (Designlehrende, Studierende, Lehrbücher, Designpublikationen) analysiert.

4.1 Koppelung zwischen Studienfach und beruflicher Praxis im Design

Zugehörig zur Kunst und damit Teil der Geisteswissenschaften, zeichnet sich Design – wie auch diese Fächergruppe im Ganzen – durch einen weiten Berufsbezug aus (Hessler 2013, 47f.; Schubarth/Speck 2014, 33f.). Zwar gibt es traditionelle Berufsfeldorientierungen – etwa im Produktdesign für die Gestaltung von Alltagsgegenständen oder im Grafikdesign für Printobjekte –, dennoch ist eine zunehmende Entkoppelung zwischen dem Studienfach Design und der beruflichen Praxis zu beobachten. Grenzen zwischen Arbeitsgebieten und Berufsbildern lösen sich auf, neue Aufgabenfelder entstehen – ein Prozess, den die Digitalisierung wesentlich beschleunigt. Sowohl im Produkt- als auch im Printbereich werden zunehmend IT-Angebote entwickelt, die Entwurfsleistungen von Designer/innen übernehmen und damit zum Teil überflüssig machen.

Die Koppelung zwischen dem Studienfach Design und der beruflichen Praxis ist auch aus einem anderen Grund locker: Die Unterschiede in den Kompetenzprofilen von akademisch qualifizierten Designer/innen und von beruflich qualifizierten Gestalter/innen, z.B. der technischen Produktgestaltung oder des Mediendesigns, sind am Arbeitsmarkt kaum sichtbar. Über fachspezifische Kompetenzen hinaus zielen Studiengänge im Design vor allem auf die Entwicklung des individuell-künstlerischen Talents im Entwurf und grenzen sich so zur Berufsbildung ab – ein Unterschied, der als Nutzenvorteil bei der Stellensuche und der Auftragsakquisition nicht unmittelbar wahrnehmbar ist. Zudem ist die Berufsbezeichnung Designer/in ohne jede berufsständische Restriktion frei zugänglich. Berufsständische Orientierungen, wie sie die verkammerten Berufe der Apotheker/innen und Architekt/innen aufweisen, fehlen im Design und damit ein Signal für den Professionsstatus von akademisch qualifizierten Designer/innen. Auf dem Arbeitsmarkt ist es für sie oft schwierig, für angestrebte berufliche Tätigkeiten die Passung ihres Kompetenzprofils zu belegen.

Die Probleme der Einmündung von akademisch qualifizierten Designabsolvent/innen in einer adäquaten Erwerbstätigkeit spiegeln sich in den Eckdaten der Designwirtschaft: So ist diese zu über 80 Prozent durch sogenannte atypische Arbeit, vor allem durch die Erwerbsform der Solo- und Mini-Selbstständigkeit, ebenso durch Teilzeit- und Minibeschäftigte, geprägt (vgl. Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft 2018a, 13f.). Damit verbunden ist eine Vielzahl prekärer Existenzen, die unterdurchschnittliches Einkommen im Vergleich zu anderen akademisch qualifizierten Berufsgruppen aufweisen (ebd., 14ff.). Die Folge sind Mehrfachbeschäftigungen und hybride Erwerbsformen, z.B. als Kombination aus einem Kreativjob und einem "Brotjob" für die finanzielle Grundsicherung (ebd.; Pallowski 2012, 53). Eine starke ökonomische Spreizung ist festzustellen zwischen den vielen unbekannten Kreativen, die unter schwierigen, unsicheren Bedingungen mit wenig Verhandlungsmacht arbeiten, und einigen wenigen "Stars" der Designszene, die als Entwurfstalente großen Erfolg und gutes Einkommen verbuchen (vgl. Basten 2017, 42).

Obwohl die Designwirtschaft prosperiert und ihr große Innovationseffekte für die gesamte Volkswirtschaft zugeschrieben werden (Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft 2018b, 20), scheint sie nur wenigen akademisch qualifizierten Designer/innen eine stabile berufliche Zukunft und ein gesichertes Einkommen zu bieten. Insofern stellt sich die Frage nach den in Designstudiengängen vermittelten Kompetenzmodellen und ihrer Bedeutung unter Employability-Gesichtspunkten.

4.2 Kompetenzmodelle an Hochschulen im Design für die berufliche Praxis

Bei den meisten Designstudiengängen steht das Kompetenzmodell des individuell-kreativen Talents im Vordergrund, das für Entwurfsaufgaben materiell gegenständlicher Art (z. B. Produkte, Mode, Printobjekte) ausgebildet wird. Recherchen in der im Internet zugänglichen Datenbank Hochschulkompass.de und in Studienführern Design (vgl. Heiming 2009) ergaben, dass sich das Gros der Designstudiengänge diesem traditionell orientierten Kompetenzmodell zuordnet und als Ziel die Bildung von individuellen Gestalterpersönlichkeiten mit singulärer Kreativität benennt (vgl. Kern 2020, 113f.).

Ein weiteres Kennzeichen homogener Kompetenzentwicklung ist die Praxisnähe als Selbstzuschreibung vieler Designstudiengänge, wobei Praxis in der Regel nicht die berufliche Domäne mit ihren professionstypischen Spezifika meint, sondern das gestalterische Tun als Entwurfsakt und "materielle Praktik" (Steffen 2012, 244).

Darüber hinaus ist ein weiteres gemeinsames Merkmal vieler Designstudiengänge ihre geringe wissenschaftliche Ausrichtung. In dem Kontext ist auf die späte Akademisierung des Designs zu verweisen. Erst seit den 1970er Jahren vollzog sich die Integration bzw. Umwandlung von beruflich orientierten Ausbildungsstätten für Gestalter/innen (z.B. von Kunstgewerbeschulen oder Zeichenakademien) in Fachhochschulen, Universitäten oder Kunsthochschulen. Bei der Konzeption der akademischen Curricula blieb die Frage der Wissenschaftlichkeit in der Domäne strittig. Während noch in den 1970er Jahren nach dem Vorbild der renommierten HfG Hochschule für Gestaltung Ulm ein hoher Anteil wissenschaftlicher Bezugsfächer die gestalterische Ausbildung ergänzte, setzte sich seit den 1980er Jahren das Primat subjektiv-künstlerischer Ausrichtung durch und blieb bis heute in den Curricula dominierend (Steffen 2012, 103; Götzendörfer 2014, 91ff.; Kurz 2018, 214). Die geringe wissenschaftliche Ausrichtung von Designstudiengängen lässt sich auch an einer im Vergleich zu allen Studienfächern niedrigen Quote von Master-Studierenden und insbesondere Promovierenden feststellen. Design wird mehrheitlich an Fachhochschulen studiert, wo seit Jahren die Studierendenzahlen im Design weiter zunehmen, während sie an Universitäten rückläufig sind (vgl. Kern 2020, 99ff.).

Mit diesen Merkmalen des Kompetenzmodells – Ausrichtung auf individuelle künstlerische Kreativität, Praxisnähe als Entwurfsakt und geringe Wissenschaftlichkeit – ähneln sich die Curricula vieler Designstudiengänge, sowohl im Bachelor- und Masterbereich als auch an den verschiedenen Hochschultypen (Buchholz/Theinert 2007, 278; IFG Ulm 2004, 230; Selbach 2012, 199). Gemeinsam ist ihnen ebenso, dass die Entwicklung ergänzender Kompetenzen, z.B. betriebswirtschaftliches Grundwissen oder Selbstmarketing für die berufliche Behauptung auf hochkompetitiven Märkten, höchstens marginal in den Curricula von Bedeutung ist (Selbach ebd.).

Diese Monostruktur der Kompetenzentwicklung in Designstudiengängen scheint das Employability-Ziel von Hochschulbildung nicht für die Breite der akademisch qualifizierten Designer/innen zu sichern, wie die empirischen Belege und Zahlen der beruflichen Praxis aufgezeigt haben (vgl. 4.1). Die Frage stellt sich somit, ob sich Designstudiengängen weitere Optionen der Kompetenzentwicklung bieten. Diese Frage ist um so virulenter, als die Zahl der Designstudierenden zunimmt und somit absehbar ist, dass sich die Problematik der vielen Kreativen auf dem Markt, die mit einem ähnlichen Kompetenzprofil um dieselben Stellen oder Aufträge konkurrieren, verschärft.

Für eine optional mehrgleisige Kompetenzentwicklung sprechen auch die Kennzeichen der strukturell gewandelten Arbeitswelt. Diese ist zunehmend durch Wissensintensivierung und Komplexitätszunahme sowie Entroutinisierung in vielen beruflichen Bereichen geprägt (vgl. Tiemann 2013, 8; Langemeyer/Martin 2018, 8). Dadurch steigen die Anforderungen an wissenschaftliche Grundbildung, an Kreativität und Innovationsvermögen in der Breite der Gesellschaft und nicht nur im professionellen Kreativsektor. Kreativität ist damit nicht nur individuelle, sondern vor allem auch kollaborative Ressource von Teams (vgl. Langemeyer/Martin 2018, 7). Kreativität richtet sich weniger auf konkret-materielle Gestaltung als auf abstrakt-immaterielle Problemlösekompetenz, wie die fächerübergreifende Diskussion der Innovationsmethode Design Thinking aufzeigt (vgl. Revue für postheroisches Management 8/2011). Designer/innen sind damit als wissensbasierte, kreative Problemlöser in vielen Organisationen und Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft gefragt – über ihre eigentliche Branche, die Designwirtschaft bzw. die Kultur- und Kreativwirtschaft, hinaus. Ihre Zugänge in die Erwerbssphäre erweitern sich erheblich. Neue Berufsfelder im Design z.B. in Coaching, Kreativmanagement und Strategieentwicklung zeichnen sich ab, während traditionelle Designaufgaben aufgrund von Digitalisierungsprozessen rückläufig sind.

Ebenso ist zu erkennen, dass diesen neuen beruflichen Aufgaben Studienangebote gegenüberstehen, die – wie weitere Recherchen in der Datenbank Hochschulkompass.de nahelegen – in interdisziplinärer Ausrichtung Design in einem innovativen Verständnis integrieren. So sind neue, fachübergreifend ausgerichtete Studienangebote entstanden, ausgehend z.B. von den Ingenieurwissenschaften, den Sozialwissenschaften oder den Sprach- und Kulturwissenschaften (vgl. Kern 2020, 95). Obwohl die quantitative Analyse bereits eine erhebliche Ausweitung solcher Studienangebote aufzeigt, werden ihre Kompetenzmodelle in der Designdomäne noch wenig debattiert – so wie die Employability-Zielsetzung von Hochschulbildung generell im Design höchstens ein Randthema ist.

4.3 Employability-Rezeption in der Designdomäne

Die folgende Analyse orientiert sich an Employability-relevanten Diskursen in der Designdomäne, wobei nach der beruflichen Designpraxis und der akademischen Designdomäne bei den verschiedenen Sichten auf die Employability-Forderung differenziert wurde.

Als Vertreter der beruflichen Designpraxis wurden zunächst die Berufsverbände untersucht, die sich im Design stark zersplittert und mit geringer Mitgliederzahl, entsprechend unterfinanziert und umsetzungsschwach, darstellen. Analysiert man die Designverbände anhand der Themen ihrer Websites (z.B. Deutscher Designtag DT), dann scheint die Employability-Thematik einen untergeordneten Aspekt darzustellen. Aussagen zum Berufsbild werden im Rückgriff auf die wesentlichen Stichworte der traditionellen Studiengangkonzepte im Design getroffen. Sofern gewandelte Berufsbilder und Qualifikationsbedarf festgestellt werden, richten sich Appelle an die Designer/innen selbst, ihre Berufsbefähigung zu sichern (z.B. Allianz deutscher Designer AGD), während die Studiengangs-Verantwortlichen an Hochschulen nicht angesprochen werden. Insgesamt scheinen sich die Berufsverbände und die an Hochschulen institutionalisierte Designdisziplin wenig aufeinander zu beziehen.

Ähnlich stellt sich die Situation in den Fachzeitschriften des Designs dar, von denen angesichts der Krise der Printmedien nur noch wenige bestehen. In ihnen werden Fragen von Designbildung bzw. -ausbildung selten als Themenschwerpunkt behandelt. In den wenigen Ausgaben, in denen dies der Fall ist (z.B. Design Report 1/2011, Form No. 252 2014 und Page 08-2015), wird Berufsbefähigung überwiegend als Aufgabe der Designstudierenden bzw. der Absolvent/innen gesehen.

Die Vertreter/innen der beruflichen Praxis scheinen sich einer dezidierten Erwartungshaltung gegenüber der Designlehre zu enthalten und die berufsbefähigende Aufgabe überwiegend auf die Studierenden selbst oder in den vagen Bereich gesellschaftlicher und politischer Verantwortung zu verlagern (Kern 2020, 133ff.).

Die untersuchten Diskurse aus der akademischen Designdomäne ergaben ein korrespondierendes Bild: Auch hier stellt die Employability-Thematik einen Randaspekt dar, wie die Analyse von Designpublikationen, Lehrbüchern und die Aussagen von Designlehrenden in Employability-relevanten Kontexten ergeben. Die Aufgabe der Berufsbefähigung im Design wird in den vorhandenen Studienangeboten als erfüllt angenommen (vgl. Baur/Erlhoff 2007, 133ff.; Buchholz/Theinert 2007, 276ff.). Kompetenzlücken werden in die Verantwortung der Designstudierenden verwiesen (vgl. Baron/Pfaff 2015, 23). Debatten zur (Fach-)wissenschaftlichkeit und Beruflichkeit im Design werden offenbar weder geführt noch mit konzeptionellen Ansätzen hinterlegt.

Festzustellen sind in Einzelfällen Aktivitäten von Designstudierenden, die z.B. Befragungen von Hochschulabsolvent/innen (Wiemer 2014) und Analysen von Curricula (Selbach 2012) vornahmen und so auf Impulse für einen Diskurs über die traditionelle Kompetenzentwicklung im Design zielten. Aber auch diese Einzelfälle blieben ohne weitergehende Resonanz in der Designdomäne.

Der Befund einer ausstehenden Employability-Debatte ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass im Design bislang Fragen der Designpädagogik und -didaktik kaum behandelt werden. Diese Distanz ergibt sich als Folge aus der von vielen Designer/innen vertretenen Prämisse, dass Design – wie auch Kunst – nicht lehrbar ist (vgl. Höger 2006; kritisch hierzu Kühn 2016: 61). Ein fachwissenschaftlicher Diskurs, der sich auch fachdidaktischen Konzepten von Berufsbefähigung zuwendet, scheint gerade erst im Entstehen zu sein (Park 2016, 2018).

Zu finden sind erste Debattenbeiträge, die sich z.B. mit der Anforderung neuer beruflicher Kompetenzen in Innovationsprozessen, mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für neue Berufsbilder im Design wie auch mit der didaktischen Heranführung an Wissenschaftlichkeit in gestalterischen Modulen auseinandersetzen (vgl. Bauer/Hensel 2018). In dem Kontext ist auch eine Re-Thematisierung der Bologna-Reform zu beobachten, die bisher im Design – abgesehen von den notwendigen strukturellen Anpassungen – kein relevantes Diskursfeld gewesen ist (Kühn 2016, 60; Zerweck 2018, 66). Schaut man auf die Rahmenbedingungen, unter denen die neueren Diskursbeiträge entstanden sind, dann scheinen von Disziplinen wie Pädagogik und Didaktik, aber auch von der aktuell veränderten Berufspraxis wichtige Impulse für die Designlehre auszugehen (Bauer/Hensel 2018, 45f.). Auch wenn diese ersten Diskursbeiträge noch keine Rezeption in der Breite erkennen lassen, lässt sich vermuten, dass – auch als Reflex auf das geänderte berufliche Umfeld im Design – die Employability-Thematik in die Debatten der Designdomäne langfristig einkehrt.

5 Employability im Kontext der Kohäsion von beruflicher und hochschulischer Bildung

In summarischer Perspektive ist ein Prozess der Annäherung von akademischer und beruflicher Bildung nur graduell zu erkennen, auch wenn die strukturell gewandelte Arbeitswelt im Zeichen der Wissensgesellschaft eine Konvergenz nahelegt und Employability wie ein verbindendes Scharnier zwischen beiden Bereichen fungiert. Das Format der dualen Studiengänge bildet dabei sicher eine Ausnahme, ist aber quantitativ noch längst nicht repräsentativ für den Studiensektor (Wissenschaftsrat 2013, 6).

Resümierend kann man sich Euler und Severing (2014, 12) anschließen, wenn sie zunächst nur eine „Diffusion an den Rändern von Hochschulbildung und beruflicher Bildung“ feststellen. Dabei vollzieht sich die Annäherung offenbar asymmetrisch unter deutlich geringerer Beteiligung von Seiten der Hochschulen. Während sich viele berufliche Ausbildungen um anspruchsvolles Theoriewissen im Prozess der Verwissenschaftlichung von Arbeit erweiterten (vgl. Euler/Severing 2014, 12; Meyer/Beutnagel 2018, 20), bestehen auf Hochschulseite gegenüber dem Prozess einer Verberuflichung Vorbehalte. So wurde die semantische Erweiterung des Employability-Begriffs, wie sie mit den Prozessdimensionen der Kompetenzorientierung, Forschungsorientierung und nachhaltigen Lernkompetenzen als Anknüpfungspunkte für die Hochschullehre entwickelt wurde (vgl. 3.2), in der Breite der Fachdomänen wenig rezipiert. Es herrscht offenbar überwiegend ein Begriffsverständnis vor, das Employability auf wissenschaftsferne und direkte berufliche Verwertbarkeit in studentischer Eigenverantwortung reduziert. Gerade in der untersuchten Fachdomäne Design konnte diese Verkürzung der begrifflichen Dimensionen in den Diskursen nachgewiesen werden.

So ist die bildungspolitisch postulierte Employability-Norm an den Hochschulen und in deren Fachdomänen weder in die Breite diffundiert noch scheint sie besonders beliebt zu sein. Sie ist offenbar keine "Herzensangelegenheit" von Hochschulen, so Schubarth und Ulbricht (2017, 84).

Ein ähnlicher Befund ist für das bildungspolitisch postulierte Ziel größerer Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung festzustellen. Während die Vertreter/innen des beruflich-betrieblichen Systems einen vereinfachten Transfer zwischen beiden Bildungssektoren befürworten (vgl. Severing/Teichler 2013, 14), zeigen sich die Repräsentanten des Hochschulsystems deutlich reservierter. Vielleicht liegt es auch daran, wie Euler (2015, 331) feststellt, dass zumindest die staatlichen Hochschulen derzeit wenig Druck verspüren, sich neuen Zielgruppen gegenüber zu öffnen. Angesichts dieser Asymmetrie in der Konvergenz von Hochschulbildung und beruflicher Bildung ist zu vermuten, dass es auch in Zukunft um einen langsamen Näherungsprozess der beiden Bildungssektoren gehen wird.

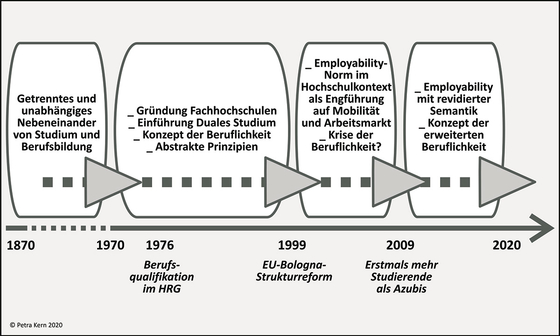

Abbildung 3: Ideengeschichtliche Synopse des konvergierenden Verhältnisses von Hochschul- und Berufsbildung

Abbildung 3: Ideengeschichtliche Synopse des konvergierenden Verhältnisses von Hochschul- und Berufsbildung

Dennoch ist in langfristiger Perspektive nicht zu verkennen, dass sich beide Bereiche aufeinander zubewegen. Dies lässt sich vor dem Hintergrund einer ideengeschichtlichen Synopse des Verhältnisses von Hochschulbildung und Berufsbildung argumentieren (vgl. Abbildung 3). Nach einer langen Phase eines relativ stabilen Nebeneinanders von Hochschulbildung und Berufsbildung kann man seit den 1970er Jahren erstmals von einer gewisse Annäherung reden. Einerseits wurden Fachhochschulen als anwendungsorientierte Institutionen gegründet, andererseits entstanden die ersten dualen Studiengänge. In der Berufspädagogik wurde das Konzept der Beruflichkeit entwickelt und damit von den konkreten Berufsstrukturen abstrahiert und allgemeine Prinzipien bestimmt (vgl. Seifried et al. 2019, 12f.). Ein wichtiges Datum in diesem Kontext ist 1976, als erstmals die Aufgabe der Berufsqualifikation als Teil der Hochschulbildung im Hochschulrahmengesetz aufgenommen wurde, also sozusagen der Vorläufer der späteren Employability-Anforderung. Ein weiteres wichtiges Datum markiert 1999 die Verabschiedung der Bologna-Deklaration, mit der die Employability-Norm im Hochschulkontext europaweit aufgenommen wurde, wenn auch zunächst in einer inhaltlichen Engführung auf Mobilität und Arbeitsmarkt. In der Berufspädagogik dagegen wurde die Krise der Beruflichkeit debattiert (vgl. Rosendahl/Wahle 2015, 3ff.). Angesichts einer hohen Arbeitsmarktdynamik und sich zum Teil auflösender Berufsstrukturen wurde die Frage aufgeworfen, ob das Berufskonzept noch zeitgemäß ist.

Einen weiteren Meilenstein stellt das Jahr 2009 dar, als erstmals mehr Studierende als Auszubildende verzeichnet wurden, also sozusagen die Universalisierung von Hochschulbildung evident wurde. Für diesen Zeitraum lässt sich nachzeichnen, dass der Employability-Begriff zu einer erweiterten Semantik weiterentwickelt wurde (vgl. Punkt 3.2). Schaut man auf die in dem Zeitraum behandelten Diskursfelder der Berufspädagogik, dann fällt auf, dass – sozusagen spiegelbildlich – das Konzept der erweiterten, modernen Beruflichkeit unter Einschluss auch akademischer Kompetenzen in den Fachdiskurs eingebracht wurde (Meyer 2012, 2016, 2018).

Resümieren lässt sich, dass die Grenzziehung zwischen dem Hochschul- und Berufsbildungssystem durch Employability in intensiver Debatte der kontroversen Positionen neu verhandelt wurde. Die Frage nach der Beziehung zwischen Hochschulbildung, beruflicher Praxis und Berufsbildung erhielt vielfältige neue Impulse. Das Verhältnis von beruflichem Ausbildungssystem und Hochschulsystem arrangierte sich dabei in einem gewissen Maß neu mit größerer Durchlässigkeit zwischen beiden Bereichen (Teichler 2014, 127). Im Ergebnis bildete sich ein weitgehender Konsens in der Fachdebatte heraus, dass sich angesichts einer geänderten Außenwelt auch die Funktionen von Hochschulbildung zu wandeln haben und Employability als grundsätzliche Zielsetzung zu integrieren ist (vgl. Schubarth/Speck 2014, 17f.).

Der Employability-Begriff hat sich als semantisch wandelbar und flexibel erwiesen und entspricht mit dieser Polyvalenz der Entwicklungslogik des gesellschaftlichen Strukturwandels. Zugleich ist er zur Chiffre des grundlegenden Veränderungsprozesses von Hochschulbildung geworden, der mit der Bologna-Reform seinen Anfang nahm. Es wird sich zeigen, ob die revidierte Semantik der Employability-Forderung auch anschlussfähig an Zukunftsfelder ist, wenn es um die Neubestimmung von Qualifikation und Arbeit in der Wissensgesellschaft geht.

Allerdings lässt sich angesichts der in diesem Aufsatz konstatierten Leerstellen die Bedeutung der Employability-Forderung zwanzig Jahre nach ihrer Einführung eher als mittelbar und langfristig wirksamer Beitrag zur politisch gewünschten Kohäsion von beruflicher und hochschulischer Bildung verorten. Das Leitziel an den Hochschulen und in deren Fachdomänen scheint bisher nur wenig in die Breite zu diffundieren. Der Wert des Employability-Leitziels scheint eher darin zu bestehen, als wichtiger, aber umstrittener Schlüsselbegriff die allmähliche Konvergenz von Bildung und Ausbildung vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels der Arbeitswelt in der Wissensgesellschaft zu flankieren.

6 Forschungsdesiderate

Desiderate der Forschung werden sichtbar, wenn man bedenkt, dass die bildungspolitische Norm – bildlich gesprochen – heimatlos geblieben ist. Während die Allgemeine Bildungswissenschaft Fragen der Berufsbefähigung aus ihrem wissenschaftlichen Terrain weitgehend ausklammert, sieht die Berufspädagogik zwar in Employability-relevanten Themen ein wesentliches Untersuchungsgebiet, aber nicht vorrangig in Verbindung mit Hochschulbildung. Insofern befindet sich die Employability von Hochschulbildung in einem wenig erschlossenen "Grenzgebiet" zwischen den beiden Disziplinen.

Bildungswissenschaftliche Annäherungen an die Employability von Hochschulbildung enden in der Regel an dem Punkt, an dem die Beruflichkeit aus Sicht der jeweiligen Fachwissenschaft zu definieren ist. Dabei wären von bildungswissenschaftlicher Seite nachhaltige Beiträge wünschenswert, die die Debatte über die Domänenspezifik von Employability in den Fachwissenschaften und damit in den Fakultäten und Fachbereichen an den Hochschulen fundieren. Am Beispiel der untersuchten Designdomäne wurde deutlich, dass durch bildungswissenschaftliche Impulse und einen intensiven fachübergreifenden Austausch die designpädagogischen und -didaktischen Diskurse befördert wurden (vgl. Bauer/Hensel 2018). Denn in den Domänen fehlt es insbesondere an spezifischen Theoriemodellen und studienkonzeptionell-curricularen Konzepten von Employability. Das Ziel einer Nachhaltigkeit ist insbesondere deshalb relevant, weil die Mehrheit der Studierenden in den hochschulischen Lehrveranstaltungen nicht angehende Wissenschaftler/innen ist, sondern nach dem Studium außerwissenschaftlich tätig wird.

In der Berufspädagogik ist nach einer erweiterten Berufsbildungsforschung zu fragen, die es nicht bei der normativen Festschreibung des Employability-Ziels belässt, sondern die tatsächlichen Maßnahmen, Methoden und Instrumente untersucht und deren Effekte erforscht. Hierzu gehören auch die Untersuchung und Weiterentwicklung von Konzepten für hybride Modelle. Solche grundsätzlichen Fragen werden in der Berufspädagogik bisher eher vereinzelt gestellt. Erst in den letzten Jahren wurden Fragen der Verbindung von Berufsbildung und Hochschulbildung von einzelnen Wissenschaftlern in den Blick genommen und z. B. duale Studiengänge in der Realisierung ihres konzeptionellen Anspruches untersucht (vgl. Meyer 2016, 2018; ebenso Beutnagel/Dittmann/Meyer 2018).

Auch in diesem Medium finden sich entsprechende Beiträge, so das Schwerpunktthema "Was berufliche und akademische Bildung trennt und verbindet" in der Ausgabe 34 vom Juni 2018 (vgl. Fischer et al. 2018). Insgesamt sind aber hochschulbezogene Themen noch eher die Ausnahmen in der Fachdebatte, die sich überwiegend mit dem Dualen System und der beruflichen Bildung befasst.

Generell lässt sich in der Berufspädagogik ein erheblicher Forschungsbedarf konstatieren, um die zahlreichen Fragen hochschulischer Employability fundiert zu durchdringen und die Entwicklung domänenspezifischer Konzepte von Employability wirkungsvoll zu unterstützen. Wachsende und fachübergreifend aufeinander bezogene Erkenntnisse könnten dazu beitragen, dass sich Employability nicht mehr nur als umstrittener Schlüsselbegriff, sondern als nachhaltig wirksamer Veränderungsfaktor im Transformationsprozess von Bildung erweist.

Literatur

Akkreditierungsrat (2013): Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung. Drucksache AR 20/2013.

Akkreditierungsrat (2015): Fachlichkeit und Beruflichkeit in der Akkreditierung. Abschlussbericht und Empfehlungen der Arbeitsgruppe Fachlichkeit und Beruflichkeit des Akkreditierungsrates vom 06.02.2015. Drucksache AR 19/2015.

Baethge, M. (2006): Das deutsche Bildungs-Schisma: Welche Probleme ein vorindustrielles Bildungssystem in einer nachindustriellen Gesellschaft hat. In: SOFI-Mitteilungen, Nr. 34, 13-27.

Bargel, T. (2017): Studium im Wandel. Im Zeitraum von 30 Jahren: 1983 – 2013. Studentische Erfahrungen und Evaluation Hefte zur Bildungs- und Hochschulforschung 92. Universität Konstanz: Arbeitsgruppe Hochschulforschung.

Baron, O./Pfaff, M. (2015): Design und Ökonomie. Design studieren. UTB Paderborn.

Basten, L. (2017): Kreativwirtschaft – Arbeit 4.0 oder hochqualifiziertes Prekariat? In: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft spw 2, 39-43.

Bauer, B. S./Hensel, D. (2018): Designlernen. Diskurs, Praxis und Innovation in der Designlehre. Werkstattbericht Edulab 01. München.

Baur, R./Erlhoff, M. (2007): Design studieren. Paderborn.

Beck, K. (2019): Beruflichkeit als wirtschaftspädagogisches Konzept – ein Vorschlag zur Begriffsbestimmung. In: Seifried, J. et al. (Hrsg.) (2019): Beruf, Beruflichkeit, Employability. Bielefeld. 19-35.

Beutnagel, B./Dittmann, C./Meyer, R. (2018): Programmatik trifft auf Realität: Berufsbegleitende Studiengänge im MINT-Sektor als Beitrag zur Verzahnung von beruflicher und akademischer Bildung?! In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, Ausgabe 34, 1-13. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe34/beutnagel_etal_bwpat34.pdf (10.08.2020).

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2017): Studiensituation und studentische Orientierungen. 13. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen. Bielefeld.

Bologna Declaration (1999): Online: http://ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf (10.8.2020).

Bologna Erklärung (1999): Online: https://www.bmbf.de/files/bologna_deu.pdf (10.08.2020).

Briedis, K./Heine, C./Konegen-Grenier, C./Schröder, A.-K. (2011): Mit dem Bachelor in den Beruf. Arbeitsmarktbefähigung und -akzeptanz von Bachelorstudierenden und -absolventen. Essen.

Buchholz, K./Theinert, J. (2007): Designlehren. Wege deutscher Gestaltungsausbildung 1897-2007. Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt (Hrsg.). Stuttgart.

Bukarester Erklärung (2012): Online: https://www.bmbf.de/pubRD/Bukarest-Kommunique_2012.pdf (10.09.2020).

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Hrsg.) (2015): Kompetent und praxisnah – Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen. Ergebnisse einer DIHK Online-Unternehmensbefragung. Berlin u. a.

Drucker, P. (1993): Post-capitalist society. New York.

Euler, D. (2015): Zur Neubestimmung des Verhältnisses von Berufs- und Hochschulbildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 111. Bd., H. 3, 321-332.

Euler, D./Severing, E. (2014): Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Impulspapier im Rahmen der Initiative "Chance Ausbildung - jeder wird gebraucht!". Bielefeld.

Fabian, G./Hillmann, J./Trennt, F./Briedis, K. (2016): Hochschulabschlüsse nach Bologna. Werdegänge der Bachelor- und Masterabsolvent(inn)en des Prüfungsjahrgangs 2013. Forum Hochschule 1/2016. DZHW Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.

Fischer, M./Kremer, H.-H./Gillen, J./Langemeyer, I. (2018): Editorial zur Ausgabe 34: Was berufliche und akademische Bildung trennt und verbindet. Entgrenzungen an der Schnittstelle von Berufsschule, Betrieb, Hochschule und Universität. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, Ausgabe 34, 1-10. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe34/editorial_bwpat34.pdf (10.8.2020).

Gerholz, K.-H./Sloane, P. F. E. (2011): Lernfelder als universitäres Curriculum? Eine hochschuldidaktische Adaption. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 20, 1-24. Online: http://www.bwpat.de/content/ausgabe/20/gerholz-sloane/ (01.09.2019).

Götzendörfer, M. (2014): Untersuchung von Designprinzipien in Innovationsprojekten aus der Wissensperspektive. Eine qualitative Studie im universitären Umfeld als Grundlage für einen Business Design Approach. Dissertation, München.

Hays AG/IBE Institut für Beschäftigung und Employability (Hrsg.) (2017): HR-Report 2017. Schwerpunkt Kompetenzen für eine digitale Welt. Eine empirische Studie des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE im Auftrag von Hays für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Online: https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/studie/hr-report-2017 (07.09.2019).

Heiming, E. (2009): Design. Studienführer mit Olive. Die Ausbildungsstätten und Studiengänge in Deutschland.

Hessler, G. (2013): Employability in der Hochschule? Analysen zur Perspektive von Studierenden der Sozial- und Geisteswissenschaften. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Jg. 8, Nr. 1, 45-60.

Hessler, G./Oechsle, M./Scharlau, I. (Hrsg.) (2013): Studium und Beruf. Studienstrategien – Praxiskonzepte – Professionsverständnis. Perspektiven von Studierenden und Lehrenden nach der Bologna-Reform. Bielefeld.

Höger, H. (Hrsg.) (2006): design education – Designerbildung konzipiert als Projektstudium. Editrice Abitare Segesta Mailand.

HRK Hochschulrektorenkonferenz (2014): „Employability“. Von der Leerformel zum Leitziel. Nexus Impulse für die Praxis. Ausgabe 5, Januar 2014. Bonn.

HRK Hochschulrektorenkonferenz (2015): Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland. Studiengänge, Studierende, Absolventinnen und Absolventen. Wintersemester 2015/2016. Statistiken zur Hochschulpolitik 1/2015. Bonn.

HRK-Glossar der Studienreform – Begriffe, Konzepte und Tools. Projekt nexus der Hochschulrektorenkonferenz. Online: https://www.hrk-nexus.de/glossar-der-studienreform/ (01.10.2019).

Huber, L. (2013): Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Huber, L./Hellmer, J./Schneider, F. (Hrsg.) (2013): Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. 2. Aufl. Bielefeld. 9-35.

IFG Internationales Forum für Gestaltung Ulm (Hrsg.) (2004): Design und Architektur: Studium und Beruf. Fakten, Positionen, Perspektiven. Basel.

Kern, P. (2020): Employability – Kriterium der Studienwahl und Profilierungsmerkmal von Hochschulen. Untersuchung am Beispiel designwissenschaftlicher Studiengänge. Berlin.

Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes/Söndermann, M. (2018a): Dossier Arbeitsmärkte im Kultur- und Kreativsektor.

Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes/Söndermann, M. (2018b): Dossier Spillover-Effekte und die Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Kraus, K. (2006): Vom Beruf zur Employability? Zur Theorie einer Pädagogik des Erwerbs. Wiesbaden.

Kraus, K. (2007): Employability – ein neuer Schlüsselbegriff. In: Panorama. Fachinformationen für Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeitsmarkt. 6/2007. 4-5.

Kühn, G. (2016): Wir Designer müssen reden. Über den Stellenwert von Didaktik im Studienbereich Design. In: Park, J. H. (Hrsg.) (2016): Didaktik des Designs. Design & Bildung. Schriftenreihe zur Designpädagogik Bd 1. München. 57-63.

Kurz, M. (2018): Designstreit. Exemplarische Kontroversen über Gestaltung. Paderborn.

Langemeyer, I./Martin, A. (2018): Akademiker*innen ohne Professionsstatus? – Oder: Wie Wissenschaft in die Gesellschaft kommt und was dies für das Studium bedeutet. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, Ausgabe 34, 1-20. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe34/langemeyer_martin_bwpat34.pdf (10.8.2020).

Lehmkuhl, K. (1994): Das Konzept der Schlüsselqualifikationen in der Berufspädagogik. Eine ausreichende Antwort auf die Qualifizierungsanforderungen der flexiblen Massenproduktion? Alsbach/Bergstraße.

Lehmkuhl, K. (2002): Unbewusstes bewusst machen. Selbstreflexive Kompetenz und neue Arbeitsorganisation. Hamburg.

Leuvener Erklärung (2009): Leuvener Erklärung. Online: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/90/9/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve_Kommunique_April09_DE_594909.pdf (10.08.2020).

Londoner Kommunique (2007): Londoner Kommunique. Online: https://www.bmbf.de/files/Londoner_Kommunique_Bologna_d.pdf (10.08.2020).

Meyer, R. (2012): Professionsorientierte Beruflichkeit? Theoretische und konzeptionelle Überlegungen zur Öffnung der Hochschulen als Lernorte der beruflichen Bildung. In: bwp@Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 23, 1-17. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe23/meyer_bwpat23.pdf (01.12.2012).

Meyer, R. (2016): Da bewegt sich mehr als man denkt ... und doch noch zu wenig. Zum Verhältnis von beruflicher und hochschulischer Lernkultur. In: Denk-doch-mal.de, Online-Zeitschrift. 01-16: Ist die Marginalisierung der dualen Berufsbildung noch zu stoppen? 2-6. Online: http://denk-doch-mal.de/wp/rita-meyer-da-bewegt-sich-mehr-als-man-denkt-und-doch-noch-zu-wenig/ (Zugriff am 10.8.2020).

Meyer, R. (2018): Beruflichkeit in Zeiten der Akademisierung. In: Denk-doch-mal.de, Online-Zeitschrift. 01-18: Akademisierung: Eine wirklich starke Herausforderung für Betriebe, Hochschulen und Gewerkschaften. 1-7. Online: http://denk-doch-mal.de/wp/rita-meyer-beruflichkeit-in-zeiten-der-akademisierung/ (Zugriff am 10.8.2020).

Meyer, R./Beutnagel, B. (2018): Programmatik versus Realität: Vermittlung von Theorie und Praxis in hybriden Bildungsformaten. In: berufsbildung, H. 170, 19-20.

Pallowski, K. (2012): Design als postindustrielle Wissensarbeit. In: Koch, G./Warneken, B. J. (Hrsg.): Wissensarbeit und Arbeitswissen: Zur Ethnografie des kognitiven Kapitalismus. Frankfurt a. M., u. a. 43-58.

Park, J. H. (Hrsg.) (2016): Didaktik des Designs. Design & Bildung. Schriftenreihe zur Designpädagogik. Bd. 1. München.

Park, June H. (Hrsg.) (2018): Bildungsperspektive Design. Design & Bildung. Schriftenreihe zur Designpädagogik, Bd. 2. München.

Revue für postheroisches Management (2011): Design Thinking. Stiftung Management Zentrum Berlin. 4. Jg., H. 8.

Rosendahl, A./Wahle, M. (2016): Debatten zur Krise von Beruf und Beruflichkeit. A Never Ending Story? In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, Ausgabe 29, 1-23. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe29/rosendahl_wahle_bwpat29.pdf (26.09-2019).

Schaper, N. (2012): Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre. Unter Mitwirkung von Oliver Reis und Johannes Wildt sowie Eva Horvath und Elena Bender. Online: https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/fachgutachten_kompetenzorientierung.pdf (10.8.2020).

Schick, M. (2004): Standpunkte: Zurück in die Zukunft. Mit Bachelor und Master auf Humboldts Spuren. In: Beiträge zur Hochschulforschung, H. 4, 26. Jg. 114-122.

Schindler, G. (2004): Employability und Bachelor-Studiengänge – eine unpassende Verbindung. In: Beiträge zur Hochschulforschung, H. 4, 26. Jg. 6-26.

Schomburg, H./Flöther, C./Wolf, V. (2012): Wandel von Lehre und Studium an deutschen Hochschulen – Erfahrungen und Sichtweisen der Lehrenden. Projektbericht. Internationales Zentrum für Hochschulforschung (INCHER Kassel). In Kooperation mit der Hochschulrektorenkonferenz HRK Projekt nexus. Kassel.

Schubarth, W./Speck, K. (2014): HRK-Fachgutachten. Employability und Praxisbezüge im wissenschaftlichen Studium. Unter Mitarbeit von Juliane Ulbricht, Ines Dudziak und Brigitta Zylla. Online: https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Fachgutachten_Employability-Praxisbezuege.pdf (10.08.2020).

Schubarth, W./Ulbricht, J. (2017): Beschäftigungsbefähigung – ein Bildungsziel an Hochschulen? In: Schubarth, W./Mauermeister, S./Seidel, A. (Hrsg.): Studium nach Bologna. Befunde und Positionen. Potsdam, 75-87.

Seifried, J./Beck, K./Ertelt, B.-J./Frey, A. (2019): Beruf, Beruflichkeit, Employability – zur Einführung. In: Dies. (Hrsg.): Beruf, Beruflichkeit, Employability. Bielefeld. 9-17.

Seifried, J./Beck, K./Ertelt, B.-J./Frey, A. (Hrsg.) (2019): Beruf, Beruflichkeit, Employability. Bielefeld.

Selbach, A. (2012): Kompetent? Untersuchung und Auseinandersetzung zur Professionalität im Design. Masterthesis, Konstanz.

Severing, E./Teichler, U. (2013): Akademisierung der Berufswelt? Verberuflichung der Hochschulen? In: Dies (Hrsg.): Akademisierung der Berufswelt? Bielefeld. 7-18.

Severing, E./Teichler, U. (Hrsg.) (2013): Akademisierung der Berufswelt? Bielefeld.

Sorbonne Declaration (1998): Sorbonne Declaration. Online: http://ehea.info/page-sorbonne-declaration-1998 (30.09.2019).

Sorbonne Erklärung (1998): Sorbonne Erklärung. Online: https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/1998_sorbonne-erklaerung.pdf.download.pdf/1998_sorbonne-erklaerung.pdf (30.09.2019).

Steffen, D. (2012): Praxisintegrierende Designforschung und Theoriebildung. Analysen und Fallstudien zur produktiven Vermittlung zwischen Theorie und Praxis. Dissertation, Wuppertal.

Teichler, U. (2013): Hochschule und Arbeitswelt. Theoretische Überlegungen, politische Diskurse und empirische Befunde. In: Hessler, G./Oechsle, M./Scharlau, I. (Hrsg.): Studium und Beruf. Studienstrategien – Praxiskonzepte – Professionsverständnis. Perspektiven von Studierenden und Lehrenden nach der Bologna-Reform. Bielefeld. 21-38.

Teichler, U. (2014): Hochschule und Beruf als Gegenstandsbereich der Hochschulforschung. In: die hochschule. journal für wissenschaft und bildung. H. 1, 118-132.

Tenorth, Heinz-Elmar (2009): „Humboldt hätte Bologna unterstützt“. In: Furios. Studentisches Campusmagazin der FU Berlin. Online: http://www.furios-campus.de/2009/12/14/humboldt-hatte-bologna-unterstutzt/ (10.08.2020).

Tiemann, M. (2013): Wissensintensität von Berufen. In: Severing, E./Teichler, U. (Hrsg.) (2013): Akademisierung der Berufswelt? Bielefeld. 63-83.

Toens, K. (2007): Die Sorbonne-Deklaration. Hintergründe und Bedeutung für den Bologna-Prozess. In: die hochschule. journal für wissenschaft und bildung. H. 2, 37-53.

Wiemer, L. (2014): Design Lotse – Anker werfen in der Kreativwirtschaft. Online: https://dl.orangedox.com/zoie5PQIgkKDUPSyu6/umfrage_designlotse_2014.pdf (09.05.2019).

Wissenschaftsrat (2013): Empfehlungen zur Entwicklung des dualen Studiums. Positionspapier. Drucksache 3479-13.

Wissenschaftsrat (2015): Empfehlungen zum Verhältnis von Hochschulbildung und Arbeitsmarkt. Zweiter Teil der Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Drucksache 4925-15. Bielefeld.

Woisch, A. (2014): Beschäftigungsfähigkeit im Urteil von Studierenden. Empirische Anhaltspunkte aus dem Studienqualitätsmonitor SQM. In: ZBS Zeitschrift für Beratung und Studium. 9. Jg, H. 3, 71-77.

Woisch, A./Willige, J./Grützmacher, J. (2014): Studienqualitätsmonitor 2013. DZHW Projektbericht. September 2014. Hannover.

Zerweck, P. (2018): Designausbildung, eine Standortbestimmung. In: Park, J. H. (Hrsg.) (2018): Bildungsperspektive Design. Design & Bildung. Schriftenreihe zur Designpädagogik Bd 2. München. 66-75.

Zitieren des Beitrags

Kern, P. (2020): Employability – umstrittener Schlüsselbegriff im Kohäsionsprozess von beruflicher und hochschulischer Bildung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 39, 1-27. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe39/kern_bwpat39.pdf (17.12.2020).