Spezial AT-7

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Spezial AT-7 - September 2025

Wirtschaftspädagogik in Österreich 2025

Beiträge zum 18. Österreichischen Wirtschaftspädagogikkongress

Hrsg.: &

Learning Analytics zwischen Unterstützung und Big Brother – Perspektiven von Studierenden auf datenbasierte Lernbegleitung

Mit der zunehmenden Verbreitung Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich halten auch datenbasierte Technologien verstärkt Einzug in Lehr-Lern-Kontexte. Learning Analytics wird in diesem Beitrag exemplarisch für diese Entwicklung diskutiert. Auf Basis einer qualitativen Befragung von Studierenden im Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz (N=83) wird untersucht, wie diese die Nutzung eines Learning-Analytics-Dashboards wahrnehmen. Die Ergebnisse zeigen ein Spannungsfeld zwischen Unterstützung und Überwachung, Selbststeuerung und Fremdbestimmung. Die datenbasierte Lernbegleitung erweist sich im konkreten Anwendungsszenario als pädagogisch strukturierend und keineswegs neutral. Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit solchen Systemen gelingen kann. Zur Reflexion dient das Frankfurt-Dreieck als konzeptioneller Bezugsrahmen, das Learning Analytics aus technologisch-medialer, gesellschaftlich-kultureller und interaktionaler Perspektive erschließt. Der Beitrag zeigt, dass eine multiperspektivische Auseinandersetzung einen zentralen Beitrag zur kritisch reflektierten und pädagogisch gestalteten Integration datenbasierter Technologien leisten kann.

Learning Analytics in the tension between support and surveillance: Student perspectives on data-driven learning environments

With the growing presence of artificial intelligence in education, data-driven technologies are becoming increasingly embedded in teaching and learning environments. This paper discusses learning analytics as a representative example of this development. Based on a qualitative survey of students in the Master’s program in Business Education and Development at the University of Graz (N=83), the study explores how learners perceive the use of a learning analytics dashboard. The results reveal a tension between support and surveillance, self-regulation and external control – highlighting that data-driven learning guidance is pedagogically shaping and not neutral. Therefore, the paper examines how responsible use of such systems can be achieved. The Frankfurt-Dreieck serves as a conceptual framework for reflection, enabling the analysis of learning analytics from technological-media, socio-cultural, and interactional perspectives. The findings underscore that a multi-perspective approach provides a valuable basis for the critical, reflective, and pedagogically informed integration of data-driven technologies in education.

- Details

1 Einleitung und Problemstellung

Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter sind zunehmend durch den Einsatz technologiebasierter Medien geprägt. Diese reichen von Computern, Tablets und Smartphones bis hin zu interaktiven Übungssystemen, tutoriellen Systemen mit adaptiven Feedbackmechanismen, Simulationsumgebungen und gamifizierten Lernumgebungen (Opfermann et al., 2020, S. 24–26; Sharif & Atif, 2024, S. 1). Zu den vielfach hervorgehobenen Potenzialen solcher digitalen Lehr-Lern-Medien zählen beispielsweise Interaktivität, Adaptivität, Multimedialität und automatisiertes Feedback (Brahm & Wiepcke, 2023, S. 11–12; Niegemann & Heidig, 2020, 344, 362; Opfermann et al., 2020, S. 24; Scheiter et al., 2020, S. 50). Diese Potenziale hängen eng mit dem Entstehen und dem Nutzen von Daten zusammen: Zum einen generieren Lernende durch ihre Interaktion mit digitalen Lernumgebungen kontinuierlich Daten, zum anderen bilden diese Daten die Grundlage für Funktionen wie adaptive Lernpfade oder automatisiertes Feedback.

Auf diese Weise entsteht im Bildungskontext ein umfassender Datenkorpus, der zunehmend als Ressource zur Analyse und Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen verstanden wird (Lipp, 2025, im Druck). Während Daten im wirtschaftlichen Kontext längst als Entscheidungsgrundlage dienen (Ifenthaler & Drachsler, 2020, S. 516), wird auch im Bildungsbereich vermehrt gefordert, Daten systematisch für die Erkenntnisgewinnung über Lehr-Lern-Prozesse zu nutzen, wie Di Mitri et al. (2017, S. 188) betonen: „The opportunities that data opens up are unprecedented to educational researchers as they allow to analyse and understand aspects of learning and education which were difficult to grasp before.“ Auch die UNESCO (2024) verweist mit ihrem Beitrag Invisible classroom – Why data is key to solving the learning crisis auf das transformative Potenzial von Bildungsdaten, um das Sustainable Development Goal in der Bildung zu erreichen, mit dem eine inklusive, gerechte und hochwertige Bildung für alle angestrebt wird.

Geht es um das Sammeln, Analysieren und Nutzen von Bildungsdaten, haben sich in den vergangenen Jahren unter dem Begriff Educational Analytics verschiedene Technologien und Verfahren etabliert. Ziel dieser datenbasierten Ansätze – zu denen auch Learning Analytics gehören – ist es, durch die Analyse von Daten aus digitalen Lernumgebungen und von Lernenden selbst zur Verbesserung von Lehr-Lern-Prozessen beizutragen (Lipp et al., 2021, S. 6). Während datenschutzrechtliche Bestimmungen den Einsatz von Learning Analytics und die Nutzung personenbezogener (Bildungs-)Daten zwar regulieren (Lipp, 2021, S. 124), gelangen datenbasierte Technologien zunehmend auch auf indirektem Wege in Bildungskontexte, beispielsweise durch die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). KI-Anwendungen versprechen ebenfalls, Lehrende wie Lernende zu unterstützen und „personalisierte, kreative und inklusive Lernerfahrungen [zu] ermöglichen“ (Sabitzer et al., 2024, S. 22). Learning Analytics und KI-Technologien stehen dabei in einer wechselseitigen Beziehung: Einerseits nutzen Learning-Analytics-Systeme KI-basierte Verfahren zur Analyse komplexer Lernverhaltensdaten, andererseits können Learning Analytics selbst eingesetzt werden, um die Wirkung von KI-basierten Systemen auf das Lernverhalten oder Lernergebnisse zu analysieren und zu evaluieren (Fritz et al., 2024, S. 2; Misiejuk et al., 2025, S. 27). Durch die zunehmende Verflechtung des Bildungskontexts mit KI-basierten Systemen (Helm et al., 2024), erfahren daher auch Learning Analytics, als datenbasierte Form der Lernunterstützung, eine neue Dynamik (Khosravi et al., 2025, S. 1).

Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern wie datenbasierte Technologien im Bildungskontext eingesetzt werden sollen. Learning Analytics stehen dabei exemplarisch für eine Entwicklung, in der digitale Technologien zunehmend in Lehr-Lern-Prozesse eingreifen – zwischen dem Versprechen individueller Unterstützung und der Gefahr automatisierter Steuerung und Kontrolle durch einen Big (Data) Brother. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Potenziale und Herausforderungen von Learning Analytics aus Sicht der Lernenden, als unmittelbar Betroffene dieser Systeme, im Kontext digitaler Bildung zu analysieren. Als konzeptioneller Bezugsrahmen dient das Frankfurt-Dreieck, das eine multiperspektivische Betrachtung aus technologisch-medialer, gesellschaftlich-kultureller und interaktionaler Perspektive eröffnet.

Nach einer Einführung in das Forschungs- und Anwendungsfeld von Learning Analytics (Kapitel 2) wird im dritten Kapitel die Notwendigkeit einer bildungsbezogenen Rahmung digitaler Technologien herausgearbeitet. Dazu wird das Frankfurt-Dreieck (Brinda et al., 2019) als konzeptioneller Reflexionsrahmen eingeführt, um Learning Analytics nicht nur als technisches Instrument, sondern als pädagogisch gestaltbares Phänomen zu begreifen. Im vierten Kapitel wird eine empirische Erhebung unter Studierenden des Masterstudiums Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz vorgestellt, die praktische Erfahrungen mit Learning Analytics gesammelt haben. Die daraus gewonnen Ergebnisse hinsichtlich der wahrgenommenen Potenziale und Bedenken werden im fünften Kapitel im Kontext digitaler Bildung entlang der im Frankfurt-Dreieck dargestellten drei Perspektiven, einer technologisch-medialen, einer gesellschaftlich-kulturellen und einer interaktionalen Perspektive diskutiert. Der Beitrag schließt mit Implikationen für eine kritisch reflektierte und verantwortungsvolle Nutzung datenbasierter Lernbegleitung aus dem Blickwinkel der digitalen Bildung.

2 Einführung in Learning Analytics

Als Learning Analytics wird ein Forschungs- und Anwendungsfeld bezeichnet, das sich auf die Sammlung, Analyse und visuelle Repräsentation von Daten von Lernenden und Lernumgebungen in Echtzeit spezialisiert hat, um daraus Lehr-Lern-Prozesse und Lernumgebungen zu modellieren und zu optimieren (Ifenthaler & Schumacher, 2016, S. 176). Das Forschungsfeld konzentriert sich vorrangig auf Anwendungsfelder im Hochschulbereich (Bienkowski et al., 2012, S. 37; Dawson et al., 2019, S. 449; Paolucci et al., 2024, S. 2; Tsai et al., 2020, S. 2) und zeichnet sich durch eine interdisziplinäre Ausrichtung aus. Es vereint Ansätze und Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen wie Informatik, Statistik, Data Science, Künstlicher Intelligenz sowie aus den Bereichen Bildungstechnologie, Lehr-Lern-Forschung, Usability-Forschung und partizipativem Design (Dawson et al., 2014, S. 232; Ferguson, 2012, S. 305; Romero & Ventura, 2020, S. 2). Als zentrale Faktoren für die Etablierung von Learning Analytics als eigenständiges Forschungsfeld – seit dem Jahr 2010 werden Learning Analytics als solches rezipiert (Ferguson, 2012, S. 311) – gelten (1) das Aufkommen von Big Data, das durch die Einführung von Datenbanken und virtuellen Lernumgebungen in Bildungseinrichtungen begünstigt wurde, (2) die zunehmende Verbreitung von E-Learning, Blended Learning sowie die Nutzung offener Bildungsressourcen und Massive Open Online Courses (MOOC) und (3) ein wachsendes (inter-)nationales bildungspolitisches Interesse an der Verbesserung von Bildungsresultaten (Ferguson, 2012, S. 306–307; Ferguson et al., 2016, S. 12).

Daten, die mit der Technologie Learning Analytics gesammelt, analysiert und zum Teil visualisiert werden, stammen großteils aus Lernmanagement- oder Studieninformationssystemen (Dawson et al., 2019, S. 452). Dazu gehören Daten zum Lernverhalten wie Logins, aufgerufene Ressourcen oder bearbeitete Aufgaben, Daten zu Lernemotionen, die während des Lernprozesses auftreten, Daten zu Lernnetzwerken, aus beispielsweise Forendiskussionen und Daten zum Lernstand wie Prüfungsergebnisse. Darüber hinaus können auch personenbezogene Daten wie demografische Angaben in den Datenpool einfließen (Grandl et al., 2017, S. 7; Kew & Tasir, 2022, S. 414; Khalil & Ebner, 2015, S. 1329; Lipp & Dreisiebner, 2021, S. 6). Learning Analytics werden genutzt, um diese Daten des Bildungskontexts nutzbar zu machen, d. h. um von Daten Rückschlüsse auf ein Lernverhalten zu ermöglichen und daraus Lehrende wie auch Lernende zu unterstützen. Die Auswertungen dieser Datenanalysen werden meist auf visuellen Benutzeroberflächen, sogenannten Dashboards, in Form von Balken- und Tortendiagrammen oder Zeitleisten visualisiert und den Lehrenden wie auch Lernenden zur Verfügung gestellt (Jiveț, 2021, S. 147). Diese Anzeigen umfassen zum Beispiel den Lernfortschritt, bereits abgeschlossene und noch offene Aufgaben oder den Leistungsvergleich mit der Peergroup (Leitner et al., 2021, S. 426, S. 430). Die sich daraus ergebende Aufgabe der Interpretation dieser Anzeigen und Ableitung von Interventionen verbleibt bei den Lehrenden und Lernenden (Lipp & Dreisiebner, 2021, S. 3; Schön & Ebner, 2013, S. 417). Der Einsatz von Learning Analytics zielt dahingehend keineswegs darauf ab, Lehrende zu substituieren, sondern es geht um die Augmentation des Lehr-Lern-Kontexts mit datenbasierten Informationen (Dreisiebner & Lipp, 2022, S. 7).

Diese datenbasierten Informationen werden beispielsweise genutzt, um erwartete Lernerfolge zu prognostizieren und gezielt zu verbessern, indem beispielsweise nachteiliges Lernverhalten frühzeitig identifiziert werden kann. Weiters um erfolgreiche Lernpfade zu empfehlen oder um personalisiertes und zeitnahes Feedback bereitzustellen (Büching et al., 2019, S. 142; Fritz et al., 2024, S. 2). Darüber hinaus werden Learning Analytics das Potenzial zugesprochen, durch personalisierte Lernumgebungen und die Förderung reflexiver Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernprozess die Selbsteinschätzung verbessern und die Selbstwirksamkeit stärken zu können (Chatti et al., 2012, S. 326–327; Grandl et al., 2017, S. 5–6; Ifenthaler, 2017, S. 367; Long & Siemens, 2011, S. 36; Verbert et al., 2012, S. 138). Darüber hinaus können Learning Analytics herangezogen werden, um Studierende in ihren akademischen Entscheidungen, wie der Kurswahl, zu unterstützen (McKay et al., 2012, S. 88) oder auch um die institutionelle Bindung von Studierenden zu fördern (Villano et al., 2018, S. 919). Der Großteil der Learning-Analytics-Anwendungen konzentriert sich allerdings auf das Monitoring von Lernaktivitäten (Kew & Tasir, 2022, S. 415). Dieses Verständnis von Lernen, als beobachtbare Aktivität, bildet zugleich einen zentralen Kritikpunkt.

Die Entstehung von Learning Analytics aus dem breiteren Feld der Analytics hat zu einer starken Ausrichtung an informatischen Logiken geführt (Dawson et al., 2014, S. 237; West et al., 2016, S. 15). In der Folge wurden technikzentrierte und explorative Forschungsansätze priorisiert, während theoretische Fundierungen vernachlässigt blieben (Dawson et al., 2019, S. 446; Wong et al., 2019, S. 18). Kritisiert wird vor allem, dass datengetriebene Perspektiven die Tendenz mit sich bringen, Daten als selbsterklärend zu interpretieren und dabei unbegründete Bedeutungszuschreibungen vorzunehmen (Jones & McCoy, 2019, S. 60; Khalil et al., 2022, S. 588; Lipp & Dreisiebner, 2021, S. 15; Lipp, 2024, S. 184; Lipp, 2025, im Druck). Daraus ergibt sich das Risiko, dass lediglich messbare Interaktionen im digitalen Lernraum mit Lernen im pädagogischen Sinne gleichgesetzt werden. Entsprechend fällt die bisherige empirische Evidenz zu Effekten von Learning-Analytics-Interventionen uneinheitlich aus (z. B. El Alfy et al., 2019; Kleimola & Leppisaari, 2022; Maag et al., 2022; Rienties et al., 2020). Zudem werden in bestehenden Anwendungsszenarien die Perspektiven relevanter Stakeholder, wie Lernende und Lehrende, nur unzureichend berücksichtigt, was die Aussagekraft der vorliegenden Befunde zusätzlich limitiert (Asher et al., 2022, S. 151; Fritz et al., 2024, S. 3; Gariepy, 2021, S. 23; Gedrimiene et al., 2020, S. 1115; Mangaroska et al., 2021, S. 1031; Viberg et al., 2022, S. 8564).

Obwohl die mit Learning Analytics verbundene Quantifizierung von Lehr-Lern-Prozessen vielfach kritisch diskutiert wird, verlagern sich Lehr-Lern-Aktivitäten zunehmend in digitale Lernumgebungen. Gerade dadurch gewinnen Learning Analytics als Schlüsselkonzept zur gezielten Unterstützung digital geprägter Lehr-Lern-Prozesse wiederum an Bedeutung (Ciolacu et al., 2017, S. 438; González-Pérez & Ramírez-Montoya, 2022, S. 3; Souza & Debs, 2024, S. 10).

3 Digitale Bildung als Reflexionsrahmen

In der Diskussion um Learning Analytics dominiert häufig eine technisch-funktionale und utilitaristische Sichtweise: Daten werden primär eingesetzt, um automatisiertes Feedback zu generieren oder frühzeitig auf abweichendes Lernverhalten zu reagieren – mit dem Ziel, den Lernerfolg zu steigern und Effizienz in Lehr-Lern-Prozesse zu integrieren. Diese datenbasierte Steuerungslogik wirft jedoch nicht nur technische, sondern auch grundlegende pädagogische und ethische Fragen auf, z. B. im Hinblick auf Autonomie, Kontrolle, Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit. Damit stellt sich die Frage, was ein mündiger Umgang mit solchen Systemen bedeutet und welche Voraussetzungen dieser erfordert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Learning Analytics aus unterschiedlichen Perspektiven zu analysieren und zu reflektieren.

Einen geeigneten Orientierungsrahmen für eine multiperspektivische Betrachtung digital geprägter Bildungsprozesse bietet das Frankfurt-Dreieck (siehe Abbildung 1). Mit dem Frankfurt-Dreieck wird ein konzeptioneller Bezugsrahmen gewählt, der sich durch seine interdisziplinäre Fundierung und seine explizite Ausrichtung auf eine theoretische wie auch reflexive Auseinandersetzung mit Bildung im digitalen Wandel auszeichnet (Brinda et al., 2020, S. 157–158; Weich, 2019, S. 4). Im Vergleich zu anderen etablierten medienpädagogischen Modellen wie jenem von Baacke (2007, S. 98–99), das zwischen Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung unterscheidet, geht das Modell des Frankfurt-Dreiecks einen Schritt weiter, indem es digitale Technologien als soziotechnische Artefakte mit strukturellen, normativen und subjektiven Implikationen begreift (Weich, 2019, S. 15–16). Dies ist insbesondere für die Analyse datenbasierter Systeme wie Learning Analytics von Bedeutung, deren pädagogische Wirksamkeit nicht allein auf technischer Funktionalität beruht, sondern wesentlich durch Gestaltung, Wahrnehmung und Deutung im Bildungskontext geprägt wird.

Im Zentrum des Frankfurt-Dreiecks (siehe Abbildung 1) steht ein digitaler Betrachtungsgegenstand (Mitte des Dreiecks: digitale Artefakte und Phänomene, wie Learning Analytics), der aus technologisch-medialer, gesellschaftlich-kultureller sowie interaktionaler Perspektive analysiert und diskutiert wird (Brinda et al., 2020, S. 159). Diese drei einander ergänzenden Perspektiven repräsentieren zentrale Zugänge, die „Bildung für und über den digitalen Wandel aufgreifen muss“ (Brinda et al., 2020, S. 159).

Abbildung 1: Frankfurt-Dreieck (in Anlehnung an Brinda et al., 2019, S. 27)

Abbildung 1: Frankfurt-Dreieck (in Anlehnung an Brinda et al., 2019, S. 27)

Allen drei Perspektiven sind die Prozesse Analyse, Reflexion und Gestaltung zugeordnet, die für die Partizipation an einer digital geprägten Welt bzw. an politischen, kulturellen und ökonomischen Prozessen vorausgesetzt werden (Brinda et al., 2020, S. 159; Schulz, 2024, S. 62). Ziel ist es, „digitale Artefakte und mit ihnen verbundene Phänomene im Zusammenspiel dieser drei Perspektiven analysieren, reflektieren, gestalten und damit erklären und beurteilen zu können“ (Weich, 2019, S. 16).

Mit der technologisch-medialen Perspektive werden die Strukturen, Funktionen und Funktionsweisen digitaler Artefakte und Phänomene systematisch in den Blick genommen, um durch deren Analyse und Reflexion Gestaltungs- und Erweiterungspotenziale dieser Systeme zu erschließen. Dies inkludiert zum einen eine Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Funktionsprinzipien und Strukturen aus Sicht der Informatik und zum anderen die Diskussion der Wirkungen solcher soziotechnischen Informatiksysteme aus medienwissenschaftlicher Perspektive sowie dass beide Perspektiven miteinander in Beziehung gesetzt werden (Brinda et al., 2020, S. 161–162; Schulz, 2024, S. 62).

Mit der gesellschaftlich-kulturellen Perspektive des Frankfurt-Dreiecks werden die Wechselwirkungen zwischen digitalen Systemen, Individuen und Gesellschaft vor dem Hintergrund des digitalen Wandels analysiert und reflektiert. Im Fokus steht dabei die Gestaltung der digitalen Kultur sowie die Auseinandersetzung mit Chancen und Herausforderungen, z. B. in Hinblick auf Teilhabe, soziale Ungleichheiten und Gerechtigkeit wie auch hinsichtlich Normen, Regeln, Werten und den in mediengestützten Prozessen eingeschriebenen Machtverhältnissen (Brinda et al., 2020, S. 162–163).

Mit der dritten Perspektive, der Interaktionsperspektive, werden die technologisch-mediale und die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive miteinander verknüpft und das Individuum unter den Gesichtspunkten von Nutzung, Handlung und Subjektivierung in den Mittelpunkt gestellt. Im Fokus stehen dabei die Optionen und die funktionale Anwendung digitaler Technologien für konkrete Vorhaben in sozialen Kontexten sowie die daraus resultierenden Handlungspraktiken, insbesondere Formen der Interaktion und Kommunikation. Zudem wird reflektiert, inwiefern diese Prozesse die individuelle Identitätsbildung und -entwicklung beeinflussen bzw. konstituieren (Brinda et al., 2020, S. 164–165; Schulz, 2024, S. 63).

Das Frankfurt-Dreieck stellt die konzeptionelle Weiterentwicklung des in der Dagstuhl-Erklärung verankerten Dagstuhl-Dreiecks dar (Brinda et al., 2016). Dieses wurde in interdisziplinärer Zusammenarbeit von Informatik, Informatikdidaktik, Medienpädagogik und Medienwissenschaft entwickelt (Brinda et al., 2020, S. 158; Diethelm, 2023, S. 30), um die Anforderungen an schulische Bildungsprozesse in einer digital vernetzten Welt zu adressieren und Lernende zur selbstbestimmten Nutzung digitaler Systeme zu befähigen (Missomelius, 2016, S. 4; Schulz, 2024, S. 60). Dabei geht es nicht nur um den funktionalen Umgang mit digitalen Technologien und ihre Nutzungsmöglichkeiten, sondern darum, digitale Erscheinungsformen „zu verstehen, zu erklären, im Hinblick auf Wechselwirkungen mit dem Individuum und der Gesellschaft zu bewerten sowie ihre Einflussmöglichkeiten zu sehen“ (Missomelius, 2016, S. 4). Mit dem weiterentwickelten Frankfurt-Dreieck wird deutlich, dass eine umfassende Auseinandersetzung mit digitalen Technologien im Bildungsbereich den integrativen Blick auf technologisch-mediale Funktionen, gesellschaftlich-kulturelle Wechselwirkungen sowie Nutzungs-, Handlungs- und Subjektivierungsprozesse erfordert. Im Zentrum stehen dabei die Analyse, Reflexion und Gestaltung digitaler Artefakte und Phänomene aus diesen Perspektiven heraus (Schulz, 2024, S. 64).

4 Forschungsdesign

Ausgehend von der im Frankfurt-Dreieck formulierten Aufgabe digitaler Bildung, digitale Artefakte und Phänomene im Zusammenspiel technologisch-medialer, gesellschaftlich-kultureller und interaktiver Perspektiven zu analysieren, zu reflektieren und zu gestalten, wird im Folgenden die Perspektive der Lernenden als unmittelbar mit digitalen Technologien konfrontierte Akteur:innen in den Mittelpunkt gerückt. In der Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage, welche Potenziale und Bedenken Studierende im Zusammenhang mit der Nutzung von Learning-Analytics-Dashboards benennen, soll die Relevanz einer kritisch reflexiven Diskussion datenbasierter Technologien verdeutlicht und der Mehrwert einer multiperspektivischen Betrachtung im Sinne der digitalen Bildung aufgezeigt werden.

Die empirische Studie erfolgte im Rahmen eines konkreten Anwendungsszenarios im Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz. Dieses wurde im Kontext des vom Zukunftsfonds des Landes Steiermark geförderten Forschungsprojekts Learning Analytics: Auswirkungen von Datenanalysen auf den Lernerfolg (Laufzeit 2020–2022) in Zusammenarbeit zwischen der Universität Graz (Zentrum für Digitales Lehren und Lernen sowie Institut für Wirtschaftspädagogik) und der Technischen Universität Graz (Department Lehr- und Lerntechnologien) entwickelt (Lipp et al., 2022). Das Anwendungsszenario wurde über das Ende der Projektlaufzeit hinaus, bis einschließlich Sommersemester 2023, eingesetzt.

4.1 Anwendungsszenario und Learning-Analytics-Elemente

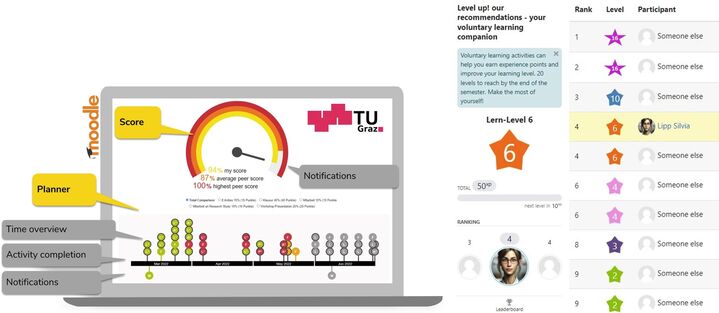

Das Anwendungsszenario umfasste zwei Proseminare im Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz, die im Blended-Learning-Format durchgeführt wurden. Als digitaler Lernraum diente eine eigens eingerichtete, datenschutzkonforme Instanz des Lernmanagementsystems Moodle, in welcher die Technologie Learning Analytics implementiert wurde. Die Studierenden nutzten eine Vielzahl verpflichtender und freiwilliger digitaler Lernaktivitäten, deren Bearbeitung zur Generierung von Daten führte. Diese Daten wurden gesammelt, analysiert und über ein von der Technischen Universität Graz entwickeltes Learning-Analytics-Dashboard visualisiert (siehe linke Seite der Abbildung 2). Mit dem Dashboard wurden individuelle Lernaktivitäten, Fortschritte im Zeitverlauf sowie der Erreichungsgrad definierter Lehrveranstaltungsziele visualisiert und automatisierte Benachrichtigungen versendet – typische Elemente datenbasierter Lernunterstützung. Ergänzend wurde das Moodle-eigene Gamification-Tool Level-Up eingesetzt, das mit aufsteigenden Lernlevels (Rankings) verbunden war (siehe rechte Seite der Abbildung 2). Detaillierte Darstellungen des Anwendungsszenarios finden sich in Lipp et al. (2021), Lipp und Dreisiebner (2021), Lipp et al. (2022) sowie Lipp (2024).

Abbildung 2: Learning-Analytics-Dashboard und Level-Up-Tool, eingesetzt im Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz (Lipp et al., 2022, S. 9)

Abbildung 2: Learning-Analytics-Dashboard und Level-Up-Tool, eingesetzt im Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der Universität Graz (Lipp et al., 2022, S. 9)

4.2 Empirische Begleitforschung

Das Anwendungsszenario wurde über einen Zeitraum von sieben Semestern hinweg eingesetzt und während der gesamten Laufzeit einer empirischen Begleitforschung unterzogen. Der vorliegende Beitrag fokussiert auf die letzten zwei Erhebungszeiträume, in denen insbesondere die von den Studierenden wahrgenommenen Potenziale und Bedenken im Zentrum der Untersuchung standen (Oktober 2022 bis Juni 2023).

Zur Erhebung der Perspektiven der Studierenden wurde ein Fragebogen mit überwiegend offenen Fragen über Moodle bereitgestellt. Die Fragen bezogen sich auf allgemeine Einstellungen zu Learning Analytics, wahrgenommene Vorteile und Herausforderungen sowie auf mögliche Auswirkungen auf das eigene Lernen (z. B. Wie erleben Sie den Einsatz von Learning Analytics in den Lehrveranstaltungen im Masterstudium Wirtschaftspädagogik?, Welche positiven Effekte können Sie sich durch den Einsatz von Learning Analytics vorstellen?, Welche Bedenken haben Sie hinsichtlich des Einsatzes von Learning Analytics?). Der Erhebungszeitraum umfasste das Wintersemester 2022/2023 (t1) und das Sommersemester 2023 (t2). Die Befragung erfolgte jeweils am Semesterende (Jänner 2023 und Juni 2023), zu einem Zeitpunkt, zu dem die Studierenden bereits umfassende Nutzungserfahrungen mit dem Learning-Analytics-Dashboard gesammelt hatten.

Insgesamt nahmen 107 Studierende an den beiden Lehrveranstaltungen (t1: 58 Studierende, t2: 49 Studierende) im zweiten und dritten Semester des Masterstudiums Wirtschaftspädagogik am Studienstandort Graz teil. Eine der beiden Lehrveranstaltungen war auch für Studierende des Masterstudiums Betriebswirtschaft als gebundenes Wahlfach geöffnet. Entsprechend verteilten sich die Teilnehmenden auf beide Studienrichtungen: 71 Studierende aus der Wirtschaftspädagogik und 36 aus der Betriebswirtschaft. Von den insgesamt 107 Studierenden beteiligten sich 83 an der Befragung, was einer Rücklaufquote von knapp 78 % entspricht. Diese hohe Beteiligung ermöglicht einen differenzierten Einblick in die subjektiven Einschätzungen der Studierenden hinsichtlich wahrgenommener Potenziale und Bedenken im Umgang mit Learning Analytics.

Die offenen Antworten wurden mithilfe der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die beiden zentralen Analysebereiche, Potenziale und Bedenken, wurden dabei durch induktiv gewonnene Subkategorien ergänzt. Ziel war eine themenzentrierte Strukturierung des Datenmaterials als Grundlage für eine bildungsbezogene Reflexion. Im Anschluss wurden die Ergebnisse daher kontextualisierend entlang der drei Perspektiven des Frankfurt-Dreiecks eingeordnet und Implikationen für einen verantwortungsvollen Einsatz datenbasierter Technologien in Bildungskontexten abgeleitet.

5 Ergebnisse

Die Perspektiven der Studierenden zum Einsatz von Learning Analytics zeigen ein ambivalentes Bild. Während die Mehrheit der Befragten Potenziale in der datenbasierten Lernunterstützung erkennt, insbesondere aufgrund der Visualisierung von Lernverläufen und Planungs- und Feedbackfunktionen, wird der wahrgenommene Nutzen stark vom konkreten Einsatzkontext abhängig gemacht. Als freiwilliges, begleitendes Angebot werden Learning Analytics überwiegend positiv bewertet, kritisch wird hingegen ein verpflichtender Einsatz oder die leistungsbezogene Vergleichsmöglichkeit mit Mitstudierenden gesehen. Die Ergebnisse verdeutlichen ein Spannungsfeld zwischen individuellen Lernpräferenzen, dem Bedürfnis nach Autonomie und dem Wunsch nach Transparenz und Kontrolle über die Verwendung eigener Lerndaten.

Im Folgenden werden zentrale Potenziale und Bedenken präsentiert und durch ausgewählte Aussagen der Studierenden exemplarisch veranschaulicht. Die in Klammern angegebenen Zitierbelege (z. B. 1_2) beziehen sich auf ein Gesamtdokument mit den erhobenen Antworten. Die erste Zahl verweist auf die jeweilige Befragung, die nach Lehrveranstaltung und Semester unterschieden wird. So kennzeichnet beispielsweise die Ziffer 1 die erste Befragung im Wintersemester 2022/23. Die Zahl nach dem Unterstrich (2) gibt die Seitenzahl der entsprechenden codierten Textstelle im Dokument an. Da die Datenerhebung über Moodle durchgeführt wurde, liegen die Antworten ausschließlich in aggregierter Form pro Lehrveranstaltung vor, nicht auf Ebene einzelner Personen.

5.1 Wahrgenommene Potenziale von Learning Analytics aus Sicht der Studierenden

Die Aussagen der Studierenden verweisen auf ein breites Spektrum wahrgenommener Potenziale, die sich insbesondere auf Aspekte der Strukturierung, Motivation und Zielorientierung im Lernprozess beziehen. Der Einsatz von Learning Analytics wird dort als besonders unterstützend erlebt, wo es transparente Rückmeldungen zum Lernfortschritt ermöglicht, zur Selbstreflexion anregt und individuelle Lernprozesse sichtbar macht.

Selbsteinschätzung und Selbstwirksamkeit: Learning Analytics werden als Instrument zur Reflexion und Einschätzung des eigenen Lernstands beschrieben: „Man kann die eigene Leistung besser einschätzen und weiß, wo man steht.“ (2_2) Die Möglichkeit, Fortschritte systematisch zu verfolgen, wird als hilfreich für eine realistische Leistungseinschätzung und zur Förderung von Selbstwirksamkeit empfunden.

Personalisierung und Individualisierung: Learning Analytics bieten nach Einschätzung der Studierenden Potenzial zur gezielten Analyse des eigenen Lernverhaltens: „Learning Analytics hilft dabei, den eigenen Lernprozess zu reflektieren [und] etwaige Fehler aufzudecken.“ (1_5) Daraus entstehen Möglichkeiten, individuelle Lernbedarfe zu identifizieren und personalisierte Lernwege und bedürfnisgerechte Lernangebote zu entwickeln. Zudem kann das „Lehrangebot bzw. die Lehrplanung und [die] Art der Wissensvermittlung noch spezifischer an die Gewohnheiten der Studierenden“ (3_5) angepasst werden.

Strukturierung und Organisation: Im Zeitmanagement werden Learning Analytics ein organisatorischer Mehrwert zugeschrieben. Die strukturierte Darstellung von Aufgaben und Fristen, in Kombination mit automatisierten Benachrichtigungen, wird als entlastend und unterstützend wahrgenommen: „Ich bekomme die erforderlichen Notifications, falls eine Deadline naht [… und] ich habe alle erforderlichen Informationen an einem Ort.“ (3_4)

Motivation: Die Visualisierung des eigenen Lernfortschritts und die Vergleichsmöglichkeit mit Mitstudierenden wirken für viele Studierende motivierend: „[Es] spornt an, Aufgaben zu erledigen um die Ziele zu erreichen“ (1_13) oder „Ich empfinde den Vergleich als sehr motivierend, da ich hier ungefähr sehe, wo stehe ich, wo stehen andere.“ (3_5)

Zielorientierung und Zielerreichung: Learning Analytics unterstützen in der Planung des eigenen Lernpensums und in der Erreichung von Lehrveranstaltungszielen, insbesondere durch die Funktion der „Erinnerung [hinsichtlich] der bereits geschafften und anstehenden Erledigungen“ (3_4). Eine befragte Person meint zudem: „Jedes Abhaken eines Meilensteins bringt mich einen Schritt weiter ans Ziel.“ (3_4)

Transparenz zu Lernstand und Lernfortschritt: Studierende schätzen zudem die Möglichkeit der mit Learning Analytics einhergehenden „Echtzeitbewertung“ (3_5) und damit die Möglichkeit „Leistungen [jederzeit] transparent sichtbar zu machen“ (3_4), um daraus Handlungsimpulse für den weiteren Lernverlauf ableiten zu können und zwar über das ganze Semester hinweg und nicht erst am Ende der Lehrveranstaltung.

Optimierung des Lernprozesses und Lernerfolgssteigerung: Mehrere Studierende verweisen auf den Nutzen, Lernprozesse optimieren und damit den Lernerfolg steigern zu können. Eine befragte Person betont: „Ich finde die Idee gut, den Lernprozess automatisiert effizienter zu gestalten. Dadurch erspart man sich einerseits den Aufwand selbst Statistiken zu erstellen bzw. durch verschiedene Tools einen Überblick über den Stoff zu verschaffen und andererseits verringert sich der Lernaufwand, da Learning Analytics den Lernprozess effizienter gestaltet.“ (1_ 21)

Unterstützung der Kommunikation: Studierende betonen zudem, dass mit Learning Analytics die „Konversation zwischen Lehrenden und Lernenden verbessert“ (3_5) werden kann, dadurch, dass eine gezielte Rektion auf Lernbedarfe erfolgen kann.

5.2 Wahrgenommene Bedenken von Learning Analytics aus Sicht der Studierenden

Die Perspektiven der Studierenden zeigen, dass Learning Analytics vielfach als unterstützendes System mit Mehrwert wahrgenommen werden. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass dort, wo einzelne Orientierung und Struktur erfahren, andere ein Gefühl von Kontrolle und Überwachung entwickeln. Im Zusammenhang mit dem Einsatz von Learning Analytics werden insbesondere ein wahrgenommener Leistungs- und Vergleichsdruck, datenschutzbezogene Unsicherheiten, ein erhöhtes Maß an Fremdsteuerung sowie mögliche Einschränkungen individueller Lernfreiheit als Bedenken thematisiert.

Stress, Druck und Demotivation: Als zentraler Kritikpunkt wird ein empfundener Leistungs- und Vergleichsdruck genannt, der durch die Sichtbarkeit individueller Lernstände sowie durch Vergleichsmöglichkeiten mit Mitstudierenden entsteht. Befragte Personen weisen darauf hin, dass „der Vergleich negative Emotionen und Stress bei den Lernenden hervorrufen und demotivierend sein [kann]“ (2_2) und, dass auch andere visuelle Darstellungen als beunruhigend erlebt werden: „Die Zeitachse löst bei mir ein Gefühl aus, immer einen Schritt hinten nach zu sein.“ (1_17)

Ausgereiftheit des Systems: Zweifel bestehen an der Verlässlichkeit und Funktionalität des Systems. Mehrfach wird angemerkt, dass das System fehlerbehaftet ist, einzelne Funktionen nur eingeschränkt verwendbar sind und dadurch der Eindruck entsteht, dass „das Tool noch nicht völlig ausgereift ist“ (1_10).

Datenschutz und Anonymität: Besonders sensibel reagieren Studierende auf Fragen des Datenschutzes und der Datentransparenz. Kritisch angemerkt wird: „Man wird überwacht, also habe ich datenschutzrechtliche Bedenken.“ (1_17) Auch, ob die versprochene Anonymität, insbesondere in kleinen Gruppen, gewahrt werden kann, wird angezweifelt. Auch die Frage, wer Zugriff auf welche Daten hat, bleibt für Studierende zum Teil unklar.

Erhöhter Workload: Der zusätzliche Aufwand durch Learning Analytics wird wiederholt problematisiert. Studierende verweisen auf den Zeitaufwand für die Pflege des Dashboards oder das Reagieren auf Benachrichtigungen. Es wird als störend erlebt, dass das Dashboard ein „zusätzliches Tool [darstellt], das zu bespielen ist“ (2_5) und nicht nahtlos in bestehende Lern- und Organisationsroutinen integriert werden kann.

Eingeschränkte Aussagekraft: Die Validität und Aussagekraft der erhobenen Daten werden mehrfach infrage gestellt. Kritisiert wird beispielsweise: „Was sagen mir die erhobenen Daten wirklich?“ (2_2) und: „Es liefert ein verzerrtes Bild, da nicht nur auf Moodle gelernt wird.“ (1_19) Die ausschließliche Berücksichtigung digitaler Aktivitäten erscheint vielen als unzureichend für eine differenzierte Bewertung des Lernverhaltens.

Gefühl von Überwachung: Ein latentes Gefühl von Kontrolle und Überwachung zieht sich durch zahlreiche Aussagen. Learning Analytics könne „in Richtung Überwachung gehen und (unter)bewusst auf Noten wirken“ (1_17). Besonders kritisch wird die dauerhafte Sichtbarkeit individueller Lernstände bewertet, die von Studierenden als Eingriff in die Autonomie wahrgenommen wird, wie eine befragte Person anmerkt: „Ich möchte in meinem Tempo studieren und lernen, ich tu mir manchmal schwer, mich nicht mit den anderen [zu] vergleichen bzw. mir keinen Druck zu machen.“ (3_ 6) Weitere Aussagen machen deutlich, dass bereits die Möglichkeit der Überwachung zu Verunsicherung führt.

Tendenz zur Standardisierung: Einige Studierende äußern Bedenken, dass durch den Einsatz von Learning Analytics eine technokratische Standardisierung des Lehrens und Lernens begünstigt wird. Eine befragte Person meint: „Um Learning Analytics sinnvoll einzusetzen, braucht es meiner Meinung nach relativ einheitliche/standardisierte Unterrichtsinhalte.“ (2_2) Als Folge wird eine mögliche Reduktion der pädagogischen Vielfalt auf digital messbare Prozesse befürchtet.

Untergraben von Selbstständigkeit: Kritisch wird auch eine mögliche Einschränkung individueller Lernfreiheit gesehen. Studierende hinterfragen, ob das System selbstgesteuertes Lernen tatsächlich ermöglicht oder vielmehr ein reaktives Verhalten fördert. Dahingehend wird kritisch angemerkt, ob Studierende eines Masterstudiums nicht „eher in die Selbstständigkeit entlassen werden oder zumindest an diese herangeführt werden [sollten]“ (1_21).

Fairness und Kombination mit KI: Einzelne Aussagen verweisen auf Fragen der Fairness, insbesondere wenn Vergleiche zwischen Studierenden zu Wettbewerbsdruck führen oder als demotivierend empfunden werden. Darüber hinaus wird die Verbindung von Learning Analytics mit KI als potenziell problematisch eingeschätzt: „Eigentlich habe ich keine Bedenken. Bedenken bereitet mir die Kombination aus Learning Analytics und KI.“ (3_5)

6 Diskussion der Ergebnisse aus dem Blickwinkel der digitalen Bildung

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die von den Studierenden wahrgenommenen Potenziale und Bedenken weit über technische Funktionsaspekte hinausgehen und grundlegende pädagogische, ethische und gesellschaftliche Fragestellungen berühren. Es greift daher zu kurz, datenbasierte Technologien wie Learning Analytics lediglich als technische Werkzeuge zu verstehen oder ihrem Einsatz rein reaktiv zu begegnen. Ein verantwortungsvoller Umgang erfordert vielmehr eine differenzierte Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Funktionslogiken, Gestaltungsprinzipien und Wirkungsweisen im Kontext von Lehren und Lernen.

Das Frankfurt-Dreieck stellt hierfür einen geeigneten konzeptionellen Bezugsrahmen dar, um digitale Artefakte wie Learning Analytics im Zusammenspiel technologischer, gesellschaftlicher und subjektbezogener Dimensionen multiperspektivisch zu analysieren, kritisch zu reflektieren und pädagogisch mitzugestalten (Brinda et al., 2020, S. 159). Learning Analytics werden in dieser Hinsicht nicht allein als funktionale Technologie verstanden, sondern als pädagogisch wirksames soziotechnisches Phänomen, das Bildungsprozesse strukturiert, Wahrnehmungen prägt und pädagogisches Handeln rahmt. Im Folgenden werden die ambivalenten Wahrnehmungen der Studierenden entlang der drei Perspektiven des Frankfurt-Dreiecks, einer technologisch-medialen, einer gesellschaftlich-kulturellen sowie einer interaktionalen Perspektive, diskutiert.

6.1 Technologisch-mediale Perspektive

Aus technologisch-medialer Sicht stehen Fragen nach der Funktionalität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit der eingesetzten Systeme im Vordergrund (Brinda et al., 2020, S. 160–162). Learning Analytics eröffnen aus dieser Perspektive ein hohes Potenzial zur systematischen Sammlung, Analyse und Visualisierung von Lerndaten. Die Studierenden in der Studie schätzen die durch das Dashboard geschaffene Transparenz in Bezug auf ihren Lernstand, die durch Funktionen wie Fortschrittsanzeigen, Erinnerungen an Deadlines oder personalisierte Rückmeldungen unterstützt wird. Diese Elemente werden als hilfreich zur Selbstorganisation, Zielorientierung und Optimierung des Lernprozesses bewertet.

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass technische Einschränkungen, wie nicht korrekt funktionierende Elemente oder fehlerhafte Darstellungen, das Vertrauen in das System schwächen. Ebenso wird die Aussagekraft der visualisierten Informationen kritisch hinterfragt, insbesondere wenn diese ausschließlich auf Aktivitäten eines digitalen Lernraums basieren. Für Studierende muss ein System daher nicht nur funktional zuverlässig, sondern auch in der Datengrundlage und Darstellungslogik transparent, nachvollziehbar und pädagogisch begründbar sein.

Aus technologisch-medialer Perspektive sollen datenbasierte Systeme nicht nur in ihrer funktionalen Nutzung, sondern auch in ihrer Struktur und Wirkung kritisch hinterfragt werden. Diese Sichtweise eröffnet die Möglichkeit, zentrale Aspekte systematisch zu analysieren (Welche Daten werden erhoben, verarbeitet, visualisiert – und welche nicht?), zu reflektieren (Welche impliziten Bedeutungen und Bewertungen entstehen durch bestimmte Visualisierungen?) und partizipativ mitzugestalten (Welche Indikatoren und Rückmeldungen sind für Lernende relevant?). Damit schafft diese Perspektive die Grundlage für einen informierten und gestaltungsorientierten Umgang mit datenbasierter Lernunterstützung.

6.2 Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive

Aus gesellschaftlich-kultureller Perspektive rücken normative Fragen, Wertvorstellungen und Machtverhältnisse in den Fokus, die mit dem Einsatz digitaler Technologien einhergehen (Brinda et al., 2020, S. 162–164). Learning Analytics erscheinen aus diesem Blickwinkel nicht nur als technische Werkzeuge, sondern als Träger impliziter Erwartungen und Regeln. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass Studierende mit der Einführung solcher Systeme explizit Fragen des Datenschutzes, der Fairness und einer möglicher Fremdsteuerung thematisieren. Insbesondere das Gefühl ständiger Beobachtung sowie der Vergleich mit anderen Lernenden werden als kritisch empfunden. Aussagen wie „ich tu mir manchmal schwer, mich nicht mit den anderen [zu] vergleichen bzw. mir keinen Druck zu machen“ (3_6) verdeutlichen, dass durch die Systemgestaltung soziale Normen über Leistungsbereitschaft, Effizienz und Selbstoptimierung transportiert werden.

Diese Beobachtungen machen deutlich, dass Learning Analytics in bestehende institutionelle und gesellschaftliche Strukturen eingebettet sind und mit spezifischen Rollenbildern, Erwartungshaltungen und Gerechtigkeitsfragen verknüpft werden. Aus Sicht der Studierenden entstehen implizite Normen dessen, was als gutes Lernen gilt und welche Formen von Leistung daher erwartet werden. Damit verbunden stellen sich Fragen wie: Welche Lernleistungen werden durch das System anerkannt? Wie werden Unterschiede in Lernverläufen technisch erfasst und pädagogisch interpretiert? Und wer verfügt über welchen Zugang zu den Daten – und damit über (Deutungs-)Macht?

Im Sinne einer gesellschaftlich verantwortlichen Gestaltung des Einsatzes digitaler Technologien bedeutet dies, Räume zu schaffen, in denen normativen Setzungen und implizite Zuschreibungen explizit thematisiert und kritisch reflektiert werden. Dabei sollten datenbasierte Informationen nicht als alleinige Grundlage für pädagogische Entscheidungen gelten, sondern durch alternative Sichtweisen auf Lernen ergänzt und kontextualisiert werden. Ziel muss es sein, datenbasierte Systeme so zu gestalten, dass sie Autonomie, Teilhabe und Gerechtigkeit fördern, anstatt unbeabsichtigt bestehende Machtverhältnisse und Ungleichheiten reproduzieren. Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive leistet damit einen Beitrag zur ethisch und kritisch reflektierten Einbettung datenbasierter Lerntechnologien.

6.3 Interaktionsperspektive

Mit der interaktionalen Perspektive des Frankfurt-Dreiecks werden das individuelle Erleben, die subjektive Aneignung und die konkreten Nutzungskontexte digitaler Technologien durch die Lernenden thematisiert (Brinda et al., 2020, S. 164–165). Learning Analytics sind aus dieser Sichtweise nicht als neutrale Instrumente zu begreifen, sondern als Systeme, die aktiv in Lernprozesse eingreifen, Selbstwahrnehmungen beeinflussen und pädagogische Rückmeldungen rahmen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass Studierende Learning Analytics als hilfreich empfinden, wenn sie zur Selbstreflexion anregen, individuelle Lernverläufe transparent machen und Orientierung bieten.

Zugleich wird deutlich, dass dieselben Funktionen unterschiedlich interpretiert werden. Während einige die Fortschrittsanzeige als motivierend erleben, empfinden andere dieselbe Visualisierung als leistungsbezogenen Druck oder Eingriff in ihre Autonomie. Sichtbare Leistungsvergleiche, Rankings oder automatisierte Rückmeldungen führen bei manchen zur Wahrnehmung von Fremdsteuerung. Daran zeigt sich, dass die Wirkung datenbasierter Rückmeldungen wesentlich davon abhängt, wie Lernende diese deuten, in ihre bestehenden Lernroutinen integrieren und welche Gestaltungsspielräume ihnen zur Verfügung stehen.

Die interaktionale Perspektive unterstreicht die Bedeutung partizipativer Lehr-Lern-Settings, in denen Studierende als aktiv Mitgestaltende ihrer Lernprozesse bestärkt werden. Voraussetzung dafür ist ihre Einbindung in die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Lerntechnologien zur Förderung von Selbststeuerung und Eigenverantwortung beitragen können. Erforderlich sind didaktische Räume, die eine transparente Kommunikation über die Aussagekraft datenbasierter Rückmeldungen, deren gemeinsame Interpretation sowie die Ableitung individueller Handlungsmöglichkeiten ermöglichen. Die interaktionale Perspektive verdeutlicht damit, dass datenbasierte Technologien nicht unabhängig vom subjektiven Erleben gedacht werden können und ihre lernförderliche Wirkung wesentlich von einer partizipativen Gestaltung abhängt.

Die Diskussion entlang der drei Perspektiven des Frankfurt-Dreiecks verdeutlicht, dass Learning Analytics pädagogisches Handeln in vielfältiger Weise strukturieren und Lernprozesse beeinflussen. Zugleich wird erkennbar, dass diese Wirkungen nicht unhinterfragt hingenommen werden müssen: Digitale Technologien können nicht nur passiv genutzt, sondern aktiv reflektiert und mitgestaltet werden. Eine multiperspektivische Betrachtung bildet damit die Grundlage für einen kritisch reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit datenbasierter Lernbegleitung.

7 Conclusio

Learning Analytics werden in diesem Beitrag exemplarisch als Ausdruck der zunehmenden Integration datengestützter Systeme in Lehr-Lern-Kontexte diskutiert. Ihre Anwendung ist – nicht zuletzt durch die Verbreitung KI-basierter Systeme (Helm et al., 2024; Sabitzer et al., 2024) – oft unbewusst längst Teil einer (digital geprägten) Lehr-Lern-Praxis. Während der Einsatz primär auf die Verbesserung von Lehr-Lern-Prozessen abzielt (Ifenthaler & Schumacher, 2016, S. 176), zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie, dass Studierende Learning Analytics ambivalent wahrnehmen: als hilfreich zur Orientierung, Reflexion und Selbststeuerung, zugleich aber auch als potenzielle Quelle von Druck, Kontrolle und Fremdsteuerung.

Auch wenn die Aussagekraft der empirischen Befunde durch den spezifischen Anwendungskontext im Hochschulbereich und die Fokussierung auf subjektive Einschätzungen von Studierenden im Masterstudium Wirtschaftspädagogik begrenzt ist, lässt sich ein grundlegendes Spannungsfeld identifizieren. Dieses Spannungsfeld bildet den Ausgangspunkt für eine kritisch reflexive Auseinandersetzung mit datenbasierten Technologien aus dem Blickwinkel digitaler Bildung. Dabei wird die zentrale Frage aufgeworfen, wer im Einsatz solcher Technologien verantwortlich ist. Diese Verantwortung liegt nicht im System selbst, sondern bei jenen, die es nutzen – denn bei Learning Analytics stehen stets „Lehrpersonen im Zentrum des pädagogischen Handelns“ (Schön & Ebner, 2013, S. 417). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Learning Analytics nicht nur technisch zu verstehen, sondern als pädagogisch wirksame, soziotechnische Phänomene zu reflektieren.

Das Frankfurt-Dreieck (Brinda et al., 2020) bietet hierfür einen geeigneten konzeptionellen Rahmen, um Learning Analytics in technologisch-medialer, gesellschaftlich-kultureller und interaktionaler Perspektive zu analysieren, zu reflektieren und mitzugestalten. In weiterführenden Forschungsarbeiten könnten die wahrgenommenen Potenziale und Bedenken vertieft analysiert werden, um deren Zusammenhang mit konkreten Nutzungserfahrungen zu verstehen. Darüber hinaus kann der Einsatz von Learning Analytics mit weiteren Konzepten untersucht werden, die sich mit der Bedeutung des Digitalen auseinandersetzen. Ergänzende Perspektiven auf Mündigkeit, Subjektivierung und Technikreflexion lassen sich beispielsweise durch Bezugnahme auf Konzepte um den Begriff der digitalen Souveränität erschließen (u. a. Müller et al., 2022). Auch die Übertragung auf weitere Bildungskontexte, Studienrichtungen und Zielgruppen kann angedacht werden, um die Wirksamkeit und Akzeptanz datenbasierter Lernunterstützung differenziert zu erfassen und daraus fundierte Weiterentwicklungen ableiten zu können.

Für die Bildungspraxis zeigen die Ergebnisse, dass Studierende datenbasierte Lernsysteme dann als unterstützend erleben, wenn diese optional nutzbar, transparent und partizipativ gestaltet sind. Daraus lassen sich konkrete Handlungsimpulse für die Hochschullehre ableiten: Studierende sollten frühzeitig über Zielsetzung und Funktionsweise von Learning Analytics informiert und in deren pädagogisch motivierte Einbettung in das Lehr-Lern-Setting eingebunden werden. Mögliche Maßnahmen umfassen das Bereitstellen adaptierbarer, modularer Learning-Analytics-Elemente, die Durchführung von Einführungsworkshops mit Lehrenden und IT-Verantwortlichen, die gemeinsame Interpretation von Dashboard-Anzeigen im Lehr-Lern-Kontext sowie regelmäßige Feedbackrunden. Des Weiteren kann die bewusste Einbindung der Perspektiven und Bedarfe von Lehrenden und Lernenden in die Auswahl pädagogisch relevanter Indikatoren zur Entwicklung lernförderlicher Visualisierungen beitragen.

Digitale Systeme entbinden nicht von pädagogischer Verantwortung, im Gegenteil: Ihr Einsatz fordert diese ein. Eine multiperspektivische Betrachtung kann dabei unterstützen, geeignete Systeme auszuwählen, sie transparent und kontextsensibel einzuführen und didaktisch so zu gestalten, dass Lernende in die Nutzung und Interpretation datenbasierter Rückmeldungen aktiv einbezogen werden. Pädagogisch verantwortungsvolles Handeln im digitalen Raum bedeutet dabei nicht bloße Anwendung, sondern auch Aushandlung – über Ziele, Maßstäbe und Gestaltungsspielräume im Lehr-Lern-Prozess.

Literatur

Asher, A. D., Briney, K. A., Jones, K. M. L., Regalado, M., Perry, M. R., Goben, A., Smale, M. A. & Salo, D. (2022). Questions of trust: A survey of student expectations and perspectives on library learning analytics. The Library Quarterly, 92(2), 151–171. https://doi.org/10.1086/718605

Baacke, D. (2007). Medienpädagogik. Grundlagen der Medienkommunikation: Band 1. Niemeyer. https://doi.org/10.1515/9783110938043?locatt=mode:legacy

Bienkowski, M., Feng, M. & Means, B. (2012). Enhancing teaching and learning through educational data mining and learning analytics: An issue brief. US Department of Education. http://www.ed.gov/technology

Brahm, T. & Wiepcke, C. (2023). Potenziale digitaler Instrumente in der Ökonomischen Bildung. In T. Brahm & C. Wiepcke (Hrsg.), Handbuch digitale Instrumente der Ökonomischen Bildung (S. 9–19). Wochenschau Verlag.

Brinda, T., Brüggen, N., Diethelm, I., Knaus, T., Kommer, S., Kopf, C., Missomelius, P., Leschke, R., Tilemann, F. & Weich, A. (2019). Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt. In A. Pasternak (Hrsg.), Informatik für alle: 18. GI-Fachtagung Informatik und Schule, 16.–18. September 2019, Dortmund (S. 25–33). Gesellschaft für Informatik e.V.

Brinda, T., Brüggen, N., Diethelm, I., Knaus, T., Kommer, S., Kopf, C., Missomelius, P., Leschke, R., Tilemann, F. & Weich, A. (2020). Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt. Ein interdisziplinäres Modell. In T. Knaus & O. Merz (Hrsg.), Schnittstellen und Interfaces: Digitaler Wandel in Bildungseinrichtungen (S. 157–167). kopaed. https://doi.org/10.25656/01:22117

Brinda, T., Diethelm, I., Gemulla, R., Romeike, R., Schöning, J., Schulte, C., Bartoschek, T., Bergner, N., Dietrich, L., Döbeli, B., Fries, R., Hellmig, L., Herzig, B., Hollatz, J., Jörissen, B., Kommer, S., Mittag, A., Kusterer, P., Oberweis, A., … & Zimnol, M. (2016). Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt. https://dl.gi.de/items/7f73f0f6-fa77-4923-a372-b5dc4ab347f4

Büching, C., Mah, D.‑K., Otto, S., Paulicke, P. & Hartman, E. A. (2019). Learning Analytics an Hochschulen. In V. Wittpahl (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: Technologie, Anwendung, Gesellschaft (S. 142–160). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58042-4_9

Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U. & Thüs, H. (2012). A reference model for learning analytics. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5/6), 318–331. https://doi.org/10.1504/IJTEL.2012.051815

Ciolacu, M., Tehrani, A. F., Beer, R. & Popp, H. (2017). Education 4.0 – Fostering student’s performance with machine learning methods. In IEEE (Hrsg.), Proceedings of the 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME) (S. 438–443). IEEE. https://doi.org/10.1109/SIITME.2017.8259941

Dawson, S., Gašević, D., Siemens, G. & Joksimovic, S. (2014). Current state and future trends. In LAK ‘14 (Hrsg.), Proceedings of the 4th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (S. 231–240). ACM. https://doi.org/10.1145/2567574.2567585

Dawson, S., Joksimovic, S., Poquet, O. & Siemens, G. (2019). Increasing the Impact of Learning Analytics. In LAK ‘19 (Hrsg.), Proceedings of the 9th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (S. 446–455). ACM. https://doi.org/10.1145/3303772.3303784

De Souza, A. S. C. & Debs, L. (2024). Concepts, innovative technologies, learning approaches and trend topics in education 4.0: A scoping literature review. Social Sciences & Humanities Open, 9, 100902, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100902

Di Mitri, D., Scheffel, M., Drachsler, H., Börner, D., Ternier, S. & Specht, M. (2017). Learning Pulse: Machine learning approach for predicting performance in self-regulated learning using multimodal data. In LAK ‘17 (Hrsg.), Proceedings of the 7th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (S. 188–197). ACM. https://doi.org/10.1145/3027385.3027447

Diethelm, I. (2023). Digitale Bildung in der Schule – ein Systematisierungsversuch. In T. Brahm & C. Wiepcke (Hrsg.), Handbuch digitale Instrumente der Ökonomischen Bildung (S. 23–38). Wochenschau Verlag.

Dreisiebner, G. & Lipp, S. (2022). Künstliche Intelligenz und ihr Potenzial in der Erwachsenenbildung: Substitution vs. Augmentation – zwischen Möglichem und Erstrebenswertem. Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs (44-45), 1–13. https://erwachsenenbildung.at/magazin/22-44u45/17_dreisiebner_lipp.pdf

El Alfy, S., Marx Gómez, J. & Dani, A. (2019). Exploring the benefits and challenges of learning analytics in higher education institutions: A systematic literature review. Information Discovery and Delivery, 47(1), 25–34. https://doi.org/10.1108/IDD-06-2018-0018

Ferguson, R. (2012). Learning analytics: Drivers, developments and challenges. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5/6), 304–317. https://doi.org/10.1504/IJTEL.2012.051816

Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., Mittelmeier, J., Rienties, B., Ullmann, T. & Vuorikari, R. (2016). Research evidence on the use of learning analytics: Implications for education policy. In R. Vuorikari & J. Castaño Muñoz (Hrsg.), Science for Policy Reports, Joint Research Centre Science for Policy Report (S. 1–153). Publications Office of the European Union.

Fritz, B., Kube, D., Scherer, S. & Drachsler, H. (2024). Learning analytics in higher education – exploring students and teachers expectations in Germany. Computers and Society, 1–27. https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.11981

Gariepy, L. W. (2021). Acceptable and unacceptable uses of academic library search data: An interpretive description of undergraduate student perspectives. Evidence Based Library and Information Practice, 16(2), 22–44. https://doi.org/10.18438/eblip29923

Gedrimiene, E., Silvola, A., Pursiainen, J., Rusanen, J. & Muukkonen, H. (2020). Learning analytics in education: Literature review and case examples from vocational education. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(7), 1105–1119. https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1649718

González-Pérez, L. I. & Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st century skills frameworks: Systematic review. Sustainability, 14(3), 1–31. https://doi.org/10.3390/su14031493

Grandl, M., Taraghi, B., Ebner, M., Leitner, P. & Ebner, M. (2017). Learning Analytics. In K. Wilbers & A. Hohenstein (Hrsg.), Handbuch E-Learning: Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis – Strategien, Instrumente, Fallstudien (S. 1–16). Wolters Kluwer.

Helm, C., Große, C. S. & öbv (2024). Einsatz künstlicher Intelligenz im Schulalltag – eine empirische Bestandsaufnahme. Erziehung und Unterricht 174(3-4), 370–381.

Ifenthaler, D. (2017). Are higher education institutions prepared for learning analytics? TechTrends, 61(4), 366–371. https://doi.org/10.1007/s11528-016-0154-0

Ifenthaler, D. & Drachsler, H. (2020). Learning Analytics: Spezielle Forschungsmethoden in der Bildungstechnologie. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen (S. 515–534). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_42

Ifenthaler, D. & Schumacher, C. (2016). Learning Analytics im Hochschulkontext. WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 45(4), 176–181. https://doi.org/10.15358/0340-1650-2016-4-176

Jiveț, I. (2021). The dashboard that loved me: Designing adaptive learning analytics for self-regulated learning. Open Universiteit.

Jones, K. M. & McCoy, C. (2019). Reconsidering data in learning analytics: Opportunities for critical research using a documentation studies framework. Learning, Media and Technology, 44(1), 52–63. https://doi.org/10.1080/17439884.2018.1556216

Kew, S. N. & Tasir, Z. (2022). Learning analytics in online learning environment: A systematic review on the focuses and the types of student-related analytics data. Technology, Knowledge and Learning, 27(2), 405–427. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09541-2

Khalil, M. & Ebner, M. (2015). Learning analytics: Principles and constraints. In EdMedia 2015 (Hrsg.), World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunication (S. 1326–1336). AACE. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1733.2083

Khalil, M., Prinsloo, P. & Slade, S. (2022). The use and application of learning theory in learning analytics: A scoping review. Journal of Computing in Higher Education, 35(3), 573–594. https://doi.org/10.1007/s12528-022-09340-3

Khosravi, H., Shibani, A., Jovanovic, J., Pardos, Z. A. & Yan, L. (2025). Generative AI and Learning Analytics. Journal of Learning Analytics, 12(1), 1–11. https://doi.org/10.18608/jla.2025.8961

Kleimola, R. & Leppisaari, I. (2022). Learning analytics to develop future competences in higher education: A case study. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(1), 1–25. https://doi.org/10.1186/s41239-022-00318-w

Leitner, P., Ebner, M., Geisswinkler, H. & Schön, S. (2021). Visualization of Learning for Students: A Dashboard for Study Progress – Development, Design Details, Implementation, and User Feedback. In M. Sahin & D. Ifenthaler (Hrsg.), Advances in Analytics for Learning and Teaching. Visualizations and Dashboards for Learning Analytics (S. 423–437). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81222-5_19

Lipp, S. (2021). Learning Analytics – Datenschutzrechtliche Bestimmungen als Ausgangspunkt einer verantwortungsvollen Nutzung von Bildungsdaten. In M. Bachor, T. Hug & G. Pallaver (Hrsg.), DataPolitics: Zum Umgang mit Daten im digitalen Zeitalter (S. 121–133). University Press.

Lipp, S. (2024). Learning Analytics im Spiegel der Apophänie: Datenoptimismus als Treiber datenbasierter Lernunterstützung in der Hochschulbildung: Eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit Learning Analytics aus hochschuldidaktischer Perspektive (Unveröffentlichte Dissertation). Universität Graz. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubg:1-210525

Lipp , S. (2025, im Druck). Learning Analytics – Einblick in digitale Lernwelten. In M. Stock, P. Slepcevic-Zach, G. Tafner & E. Riebenbauer (Hrsg.), Wirtschaftspädagogik: Ein Lehrbuch (3. Aufl.). Uni-Press.

Lipp, S. & Dreisiebner, G. (2021). Learning Analytics – Die Crux der Dateninterpretation: Betrachtung der Grenzen und Chancen einer pädagogisch-didaktischen Verwertbarkeit von Daten digitaler Lernumgebungen anhand eines Anwendungsszenarios im Masterstudium Wirtschaftspädagogik. bwp@ Spezial AT-3: Beiträge zum 14. Österreichischen Wirtschaftspädagogik-Kongress, 1–20. https://www.bwpat.de/wipaed-at3/lipp_dreisiebner_wipaed-at_2021.pdf

Lipp, S., Dreisiebner, G., Leitner, P., Ebner, M., Kopp, M. & Stock, M. (2021). Learning Analytics – Didaktischer Benefit zur Verbesserung von Lehr-Lern-Prozessen? Implikationen aus dem Einsatz von Learning Analytics im Hochschulkontext. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 40, 1–31. https://www.bwpat.de/ausgabe40/lipp_etal_bwpat40.pdf

Lipp, S., Leitner, P., Stadler, J., Dreisiebner, G., Ebner, M., Kopp, M. & Stock, M. (2022). Endbericht zum Projekt „Learning Analytics: Auswirkungen von Datenanalysen auf den Lernerfolg“. https://oer-portal.uni-graz.at/edu-sharing/components/render/fbe80e3b-68fd-4481-b480-70b83d551288

Long, P. & Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 31–40.

Maag, A., Withana, C., Budhathoki, S., Alsadoon, A. & Hung VO, T. (2022). Learner-facing learning analytic – feedback and motivation: A critique. Learning and Motivation, 77, 101764, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2021.101764

Mangaroska, K., Martinez-Maldonado, R., Vesin, B. & Gašević, D. (2021). Challenges and opportunities of multimodal data in human learning: The computer science students’ perspective. Journal of Computer Assisted Learning, 37(4), 1030–1047. https://doi.org/10.1111/jcal.12542

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (12. Aufl.). Beltz.

McKay, T., Miller, K. & Tritz, J. (2012). What to do with actionable intelligence. In LAK ‘12 (Hrsg.), Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (S. 88–91). ACM. https://doi.org/10.1145/2330601.2330627

Misiejuk, K., López-Pernas, S., Kaliisa, R. & Saqr, M. (2025). Mapping the landscape of generative artificial intelligence in learning analytics. Journal of Learning Analytics, 12(1), 12–31. https://doi.org/10.18608/jla.2025.8591

Missomelius, P. (2016). Die Dagstuhl-Erklärung: Erklärung zur Relevanz von Medienbildung. Medienimpulse, 54(1), 1–10.

Müller, J., Tischer, M., Thumel, M. & Petschner, P. (2022). Unboxing digitale Souveränität: Ein Scoping Review zu digitaler Souveränität von Individuen. Medienimpulse, 60(4), 1–37. https://doi.org/10.21243/mi-04-22-19

Niegemann, H. & Heidig, S. (2020). Interaktivität und Adaptivität in multimedialen Lernumgebungen. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen (S. 343–367). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_33

Opfermann, M., Höffler, T. N. & Schmeck, A. (2020). Lernen mit Medien: ein Überblick. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen (S. 17–30). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_2

Paolucci, C., Vancini, S., Bex II, R. T., Cavanaugh, C., Salama, C. & de Araujo, Z. (2024). A review of learning analytics opportunities and challenges for K-12 education. Heliyon, 10(4), 1–38. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25767

Rienties, B., Olney, T., Nichols, M. & Herodotou, C. (2020). Effective usage of learning analytics: What do practitioners want and where should distance learning institutions be going? Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 35(2), 178–195. https://doi.org/10.1080/02680513.2019.1690441

Romero, C. & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. WIREs Data Mining Knowledge Discovery, 10(3), e1355, 1–21. https://doi.org/10.1002/widm.1355

Sabitzer, B., Hörmann, C. & Kuka, L. (2024). Künstliche Intelligenz (KI) in der Bildung – Ein Kinderspiel? Medienimpulse, 62(3), 1–26. https://doi.org/10.21243/mi-03-24-22

Scheiter, K., Richter, J. & Renkl, A. (2020). Multimediales Lernen: Lehren und Lernen mit Texten und Bildern. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen (S. 31–56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_4

Schön, M. & Ebner, M. (2013). Das Gesammelte interpretieren. Educational Data Mining und Learning Analytics. In M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (2. Aufl., S. 413–420). epubli.

Schulz, A. C. (2024). Potenziale der Digitalisierung für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-46010-5

Sharif, H. & Atif, A. (2024). The evolving classroom: How learning analytics is shaping the future of education and feedback mechanisms. Education Sciences, 14(2), 1–15. https://doi.org/10.3390/educsci14020176

Tsai, Y.‑S., Rates, D., Moreno-Marcos, P. M., Muñoz-Merino, P. J., Jivet, I., Scheffel, M., Drachsler, H., Delgado Kloos, C. & Gašević, D. (2020). Learning analytics in European higher education – trends and barriers. Computers & Education, 155, 103933, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103933

UNESCO. (2024). Invisible classroom – Why data is key to solving learning crisis. https://www.unesco.org/en/articles/invisible-classroom-why-data-key-solving-learning-crisis

Verbert, K., Manouselis, N., Drachsler, H. & Duval, E. (2012). Dataset-driven research to support learning and knowledge analytics. Journal of Educational Technology & Society, 3(15), 133–148.

Viberg, O., Engström, L., Saqr, M. & Hrastinski, S. (2022). Exploring students’ expectations of learning analytics: A person-centered approach. Education and Information Technologies, 27(6), 8561–8581. https://doi.org/10.1007/s10639-022-10980-2

Villano, R., Harrison, S., Lynch, G. & Chen, G. (2018). Linking early alert systems and student retention: A survival analysis approach. Higher Education, 76(5), 903–920. https://doi.org/10.1007/s10734-018-0249-y

Weich, A. (2019). Das „Frankfurt-Dreieck“: Ein interdisziplinäres Modell zu Bildung und Digitalisierung. Medienimpulse, 57(2), 1–19. https://doi.org/10.21243/mi-02-19-05

West, D., Heath, D. & Huijser, H. (2016). Let’s talk learning analytics: A framework for implementation in relation to student retention. Online Learning Journal, 20(2), 1–21.

Wong, J., Baars, M., de Koning, B. B., van der Zee, T., Davis, D., Khalil, M., Houben, G.‑J. & Paas, F. (2019). Educational theories and learning analytics: From data to knowledge. In D. Ifenthaler, D.-K. Mah & J. Y.-K. Yau (Hrsg.), Utilizing learning analytics to support study success (S. 3–25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64792-0_1

Zitieren des Beitrags

Lipp, S. & Slepcevic-Zach, P. (2025). Learning Analytics zwischen Unterstützung und Big Brother – Perspektiven von Studierenden auf datenbasierte Lernbegleitung. In S. Lipp & M. Stock (Hrsg.), bwp@ Spezial AT-7: Beiträge zum 18. Österreichischen Wirtschaftspädagogik-Kongress, 1–23. http://www.bwpat.de/wipaed-at7/lipp_slepcevic-zach_wipaed-at_2025.pdf