Spezial AT-7

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Spezial AT-7 - September 2025

Wirtschaftspädagogik in Österreich 2025

Beiträge zum 18. Österreichischen Wirtschaftspädagogikkongress

Hrsg.: &

ChatGPT & Co an Handelsakademien – Nutzung von KI-Tools durch Schüler:innen

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT sind KI-Tools in aller Munde. Die Nutzung im schulischen Kontext birgt großes Potenzial, aber auch zahlreiche Herausforderungen. Befunde aus aktuellen Befragungen im deutschsprachigen Raum legen nahe, dass bereits viele Schüler:innen KI-Tools verwenden. Konkrete Befunde für kaufmännische Schulen liegen jedoch bislang noch nicht vor. Im Rahmen dieses Beitrags soll daher der Frage nachgegangen werden, inwiefern Handelsakademie-Schüler:innen derzeit KI-Tools für schulische Zwecke nutzen und welche Einstellungen sie dazu haben. Um dies zu erheben, wurde im Frühjahr 2024 eine Online-Befragung an acht Wiener Handelsakademien durchgeführt, an der insgesamt 555 Schüler:innen teilnahmen. Die Ergebnisse liefern ein erstes umfassendes Bild davon, wie verbreitet verschiedene KI-Tools aktuell sind, wie und wofür sie verwendet werden, welche Vor- und Nachteile die Schüler:innen dabei sehen und was sie sich in Hinblick auf die KI-Nutzung für die Zukunft wünschen würden. Auf dieser Basis lassen sich schließlich auch einige konkrete Empfehlungen für die Schulpraxis formulieren.

ChatGPT & Co in Business Colleges – Students’ Use of AI-tools

Since the release of ChatGPT everyone has been talking about AI tools. Their use in the school context holds great potential, but also numerous challenges. Findings from recent surveys in German-speaking countries suggest that many students are already using AI tools. However, specific findings for commercial schools have not yet been available. Therefore, the aim of this paper is to explore the extent to which business college students are currently using AI tools for educational purposes and what their attitudes towards them are. To investigate this, an online survey was conducted in spring 2024 at eight Viennese business colleges, with a total of 555 students participating. The results provide a first comprehensive picture of how widespread various AI tools currently are, how and for what purposes they are used, what advantages and disadvantages students perceive, and what they would like to see with regard to AI use in the future. Based on these insights, some concrete recommendations for school practice can also be given.

- Details

1 Problemstellung

Die Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 kann wohl als wesentlicher Meilenstein in der Geschichte der Künstlichen Intelligenz (KI) bezeichnet werden. Zwar ist die verwendete Technologie nicht völlig neu, das Unternehmen OpenAI hat es jedoch erstmals geschafft, diese in einer für alle leicht zugänglichen und nutzbaren Form zur Verfügung zu stellen (Honegger, 2024, S. 34). ChatGPT hat sich seither rasant verbreitet. Bereits nach nur fünf Tagen war die Marke von 1 Mio. Nutzer:innen erreicht, aktuell dürften es etwa 800 Mio. sein (DOIT Software, 2025). Ab dem Jahr 2023 folgten zahlreiche weitere mehr oder weniger frei verfügbare KI-Tools (Helm et al., 2024, S. 370).

Mit ChatGPT ist KI nun auch in der Schule angekommen (Trautmann, 2024, S. 6). Befunde aus bisherigen Befragungen im deutschsprachigen Raum belegen, dass bereits viele Schüler:innen KI-Tools, insbesondere ChatGPT, verwenden, v. a. für Hausaufgaben und schriftliche Arbeiten, zur Prüfungsvorbereitung oder auch zum Schummeln bei Prüfungen. Die Nutzung im schulischen Kontext wird von manchen als Chance gesehen, v. a. im Zusammenhang mit der Individualisierung von Lernprozessen, von anderen als Gefahr, v. a. in Hinblick auf das Vortäuschen von Leistungen (Helm et al., 2024, S. 371–377). Die Situation ist komplex und es ergeben sich viele relevante Fragen – zur aktuellen Nutzung von KI-Tools im schulischen Kontext durch die verschiedenen Akteur:innen und auf unterschiedlichen Ebenen, zu deren Bewertung durch Schulen, Lehrer:innen, Schüler:innen, Eltern, die Gesellschaft und die Bildungspolitik sowie zu deren Auswirkungen auf die Lehr- und Lernprozesse.

Zur Klärung dieser Fragen soll die hier vorgestellte Studie einen Beitrag leisten. Konkret sollen kaufmännische Schulen, zu denen bislang noch keine entsprechenden Forschungsergebnisse vorliegen, in den Blick genommen werden. Dabei soll die Sicht der Schüler:innen näher beleuchtet werden. Im Zentrum steht die folgende Forschungsfrage: Inwiefern nutzen Schüler:innen an Handelsakademien derzeit KI-Tools für schulische Zwecke und welche Einstellungen haben sie dazu?

Der Fokus des Beitrags liegt vor diesem Hintergrund auf dem Bericht der empirischen Befunde (Abschnitt 4). Vorgelagert wird in Abschnitt 2 der KI-Begriff grundlegend geklärt, um ChatGPT einordnen zu können, und es wird ein grober Überblick über den Forschungsstand zur KI-Nutzung durch Schüler:innen gegeben. In Abschnitt 3 wird das Design der durchgeführten Online-Fragebogenstudie beschrieben. Abschließend erfolgt in Abschnitt 5 eine Diskussion der Ergebnisse, in deren Rahmen auch einige konkrete Implikationen für die Schulpraxis abgeleitet werden.

2 Begriffsklärung und Forschungsstand

Derzeit liegt noch keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs KI vor; vielmehr handelt es sich um einen Sammelbegriff für bestimmte Technologien, Systeme und Anwendungen (mmb Institut et al., 2021, S. 9). Laut UNICEF bezieht sich KI „auf maschinelle Systeme, die in der Lage sind, angesichts einer Reihe von vom Menschen definierten Zielen Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen zu treffen, die reale oder virtuelle Umgebungen beeinflussen. KI-Systeme interagieren mit uns und wirken entweder direkt oder indirekt auf unsere Umgebung ein. Oft scheinen sie autonom zu agieren und können ihr Verhalten durch Lernen über den Kontext anpassen“ (UNICEF, 2021, S. 16, übersetzt von De Witt, 2024, S. 8).

Eine umfassende Morphologie KI-basierter Tools findet sich etwa bei Von Garrel et al. (2023, S. 9); eine umfangreiche Typologie KI-gestützter Bildungstechnologien bei Buntins et al. (2024).

De Witt (2024, S. 8–9) unterscheidet zwei grundlegende Typen:

- Datengesteuerte bzw. lernende KI: Mithilfe maschinellen Lernens werden aus großen Datenmengen Muster und Korrelationen herausgefiltert, die Vorhersagen und Entscheidungen (auch für noch unbekannte Daten, die dem aufgebauten statistischen Modell entsprechen) ermöglichen.

- Wissensbasierte bzw. regelbasierte KI: Auf Grundlage einer breiten Wissensbasis und von Inferenzmechanismen können Entscheidungen und Empfehlungen abgeleitet und begründet werden.

Generative KI kann auf Basis von umfangreichen Trainingsdaten und mithilfe von maschinellem Lernen, d. h. datengesteuert, selbständig neue Inhalte generieren. Eine Unterform sind Sprachmodelle, die dazu fähig sind, wahrscheinlichkeitsbasiert menschenähnliche Texte zu erzeugen (De Witt, 2024, S. 9).

Bei ChatGPT handelt es sich um ein solches Sprachmodell (LLM = Large Language Model) (De Witt, 2024, S. 9), genauer um ein künstliches neuronales Netz, basierend auf maschinellem Lernen in Form von Deep Learning. GPT steht dabei für Generative Pre-Trained Transformer (Mohr et al., 2023, S. 2).

In der Literatur werden vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von KI-Tools im Bildungsbereich beschrieben – sowohl auf der Mikroebene der individuellen Lernprozesse von Schüler:innen als auch auf der Mesoebene der Lehr- und Leistungsbeurteilungsprozesse in Klassen und der Makroebene der Planungs- und Steuerungsprozesse von Schulen (z. B. mmb Institut et al., 2021, S. 10–28). Übersichten über konkrete Nutzungsoptionen von ChatGPT & Co finden sich etwa bei Von Garrel et al. (2023, S. 10, S. 78–82) und Ipek et al. (2023, S. 38–40). Ebenso werden vielfältige Potenziale und Herausforderungen bzw. Risiken des KI-Einsatzes im Bildungsbereich diskutiert (z. B. mmb Institut et al., 2021, S. 29–34; Knaus, 2023, S. 25; Mohr et al., 2023, S. 4–7).

Zur tatsächlichen Nutzung und Bewertung von KI sind im deutschsprachigen Raum ab 2023 eine Vielzahl von Studien mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Zielgruppen durchgeführt worden. Repräsentative Umfragen in der Gesamtbevölkerung wurden z. B. von Uni Duisburg-Essen & Civey (2023) für Deutschland und von PwC (2023) für Österreich umgesetzt. Eine ebenfalls für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentative Studie zum Einsatz von KI an Schulen liegt von der Vodafone Stiftung Deutschland (2023) vor. Lehrpersonen wurden zu ihrem Umgang mit KI z. B. vom Philologenverband Nordrhein-Westfalen (2023) sowie vom öbv (2023) befragt. Zudem wurden von fobizz (2023), einer Plattform, die die Nutzung verschiedener KI-Anwendungen im Unterricht ermöglicht, Nutzer:innendaten analysiert. Eine deutschlandweite Studierendenbefragung wurde von Von Garrel et al. (2023) durchgeführt.

Auch Schüler:innen sind schon in mehreren Studien befragt worden. In der OÖ Jugend-Medien-Studie 2023 wurde festgestellt, dass ChatGPT bereits kurz nach Veröffentlichung 78 % der 15–18-Jährigen bekannt war und von 29 % auch genutzt wurde. Das KI-Tool wird v. a. dazu verwendet, um sich einen Überblick über ein Thema zu schaffen und Ideen zu generieren. Es wird als Hilfe für Schulaufgaben und als Zeitersparnis wahrgenommen (Education Group, 2023, S. 96).

In einer repräsentativen Umfrage unter 504 Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren in Deutschland, die ebenfalls im Jahr 2023 durchgeführt wurde, gaben 90 % an, ChatGPT zu kennen, und 53 %, ChatGPT bereits genutzt zu haben. Davon verwenden 62 % die KI für Hausaufgaben, 52 % zum Schreiben von Texten, 27 % zur Recherche und 18 % zur Vorbereitung einer Präsentation, 27 % allerdings lediglich privat. 66 % sind der Meinung, dass sie mithilfe von ChatGPT ihr Noten verbessern können. 34 % möchten die KI gerne im Unterricht nutzen, 58 % wollen gerne lernen, wie man KI-Tools sinnvoll nutzt, 43 % sprechen sich aber für ein Verbot bei Hausaufgaben aus. 85 % haben Angst, dass sich Mitschüler:innen durch KI-Nutzung ungerechte Vorteile verschaffen könnten (Bitkom, 2023).

Die Erhebung von Schlude et al. (2024) aus dem Sommer 2023 umfasst neben 981 Studierenden auch 252 volljährige internetnutzende Schüler:innen. 92 % der befragten Schüler:innen gaben an, generative KI zu kennen, 73 %, diese auch bereits genutzt zu haben, hauptsächlich für schulische Zwecke, und zwar v. a. für Textzusammenfassungen (68 %). Privat wird die KI insbesondere für Gespräche (53 %) und für die Informationsrecherche (50 %) verwendet. Es zeigt sich eine durchaus große Zufriedenheit mit der Nutzung von ChatGPT und ähnlichen KI-Tools, die positiv mit der Häufigkeit der Nutzung zusammenhängt. 55 % der Schüler:innen, die generative KI nutzen, sind der Meinung, dass diese das Lernen erleichtert, und 59 %, dass sie sich Zeit sparen; ca. die Hälfte konnten bessere Noten erzielen; allerdings gaben auch 42 % zu, dass sie bessere Noten trotz fehlender eigener Leistung erreicht haben. 49 % der Schüler:innen, die schon einmal davon gehört haben, verstehen laut eigenen Angaben die Grundlagen generativer KI; 45 % aller Schüler:innen würden diese gerne besser verstehen. 44 % der Nutzer:innen können nach eigener Einschätzung KI-Tools zielorientiert einsetzen, 59 % überprüfen die Korrektheit der Antworten. Für 30 % aller befragten Schüler:innen überwiegen beim Einsatz von KI im schulischen Kontext eher die Chancen, für 25 % eher die Risiken. Mehr als die Hälfte der Schüler:innen, die generative KI kennen, gaben an, dass es an ihrer Schule klare Richtlinien für den Einsatz gibt. Laut 42 % sollte der Einsatz erlaubt sein, 28 % wünschen sich jedoch ein Verbot.

In der aktuellen Ö3 Jugendstudie (ORF, 2025) stimmten in der Stichprobe der 16–17-Jährigen Schüler:innen 61 % der Aussage „Künstliche Intelligenz finde ich super – ich werde alles nutzen, was möglich ist“ zu, hingegen 39 % der Aussage „Künstliche Intelligenz macht mir irgendwie Angst – könnte mich irgendwann ersetzen“. 74 % sind der Meinung, dass es notwendig ist, zu verstehen, wie KI funktioniert, um nicht beeinflussbar zu sein. 26 % ist das egal, solange sie das Leben erleichtert. 34 % würden „KI nutzen (prompten etc.)“ als Schulfach einführen.

Zwei Literature Reviews (Marx et al., 2022; Bewersdorff et al., 2023, S. 4–9) zeigen, dass die Vorstellungen von Schüler:innen von KI häufig durch Unterhaltungsmedien, insbesondere Science Fiction, geprägt sind. Dadurch bestehen Fehlkonzepte, etwa in Hinblick auf einen technologischen Determinismus oder Anthropomorphismus. KI wird meist als Black Box wahrgenommen und es ist nur wenig Wissen zur Funktionsweise und zu den zugrundeliegenden Technologien vorhanden. Demzufolge können KI- und Nicht-KI-Technologien oft auch nicht eindeutig unterschieden werden. Es besteht allerdings ein Bewusstsein dafür, dass ein grundlegendes Verständnis von KI zukünftig wichtig sein wird, und dementsprechend eine positive Einstellung zu KI Education. Die meisten Lernenden sehen in der Nutzung von KI sowohl Vorteile als auch Gefahren. Dies wird auch durch zwei aktuelle qualitative Erhebungen aus Deutschland in der Zielgruppe der 14–16-Jährigen bestätigt. KI-Anwendungen werden zwar von den Jugendlichen im Alltag verwendet, die Fähigkeiten und Grenzen von KI sind aber kaum bekannt. Das Thema wird als interessant, gleichzeitig aber auch als beängstigend bewertet (Lindner et al., 2021, S. 137–141; Lindner et al., 2023, S. 97–101).

3 Design der Fragebogenstudie

Um den aktuellen Stand der Nutzung von KI-Tools durch HAK-Schüler:innen zu erheben, wurde im Mai/Juni 2024 eine Fragebogenstudie an acht Wiener Handelsakademien durchgeführt. Die Befragung wurde über das Online-Erhebungstool soscisurvey abgewickelt. Insgesamt nahmen 555 Schüler:innen, vorwiegend aus den II. und IV. Jahrgängen, teil[1]. Der Großteil der Befragten war dementsprechend zwischen 16 und 18 Jahre alt. 65 % waren weiblich, 32 % männlich; die restlichen 3 % wählten die Antwortoption divers oder machten keine Angabe zum Geschlecht. 30 % nannten Deutsch als zuhause gesprochene Sprache, 51 % sowohl Deutsch als auch eine andere Sprache und 19 % eine andere Sprache. 65 % der Schüler:innen gaben an, eine Laptopklasse zu besuchen, und sogar 69 % gaben an, dass digitale Medien wie Computer, Tablet oder Handy oft oder sehr oft im Unterricht genutzt werden.

Der Fragebogen umfasste hauptsächlich gebundene, aber ergänzend auch einige offene Fragen. Im ersten Teil wurden Wissensstand und Einstellungen zum Thema KI im Allgemeinen sowie die Bekanntheit und Verwendung verschiedener KI-Tools abgefragt. Der Schwerpunkt lag auf dem zweiten Teil, der die Nutzung von ChatGPT und ähnlichen KI-Tools für schulische Zwecke inklusive der Erfahrungen damit und des Wissensstands sowie der Einstellungen dazu beleuchtete. Hier gab es zwei Versionen mit zum Teil abweichenden Items: eine für Schüler:innen, die ChatGPT & Co für schulische Zwecke derzeit nutzen, und eine für Schüler:innen, die dies nicht tun. Ergänzend wurden im dritten Teil einige sozialstatistische Daten zur Beschreibung der Stichprobe erhoben. Die verwendeten Items wurden zum Teil aus bestehenden Studien (CAIS, 2023, S. 2; Lindner et al., 2023, S. 96; Von Garrel et al., 2023, S. 78–84; Werner et al., 2023, S. 47; Honegger, 2024, S. 38; Schlude et al., 2024) übernommen und an das eigene Forschungsinteresse adaptiert, zum Teil auf Grundlage dieser und weiterer Quellen neu entwickelt. Dabei wurden etwa verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von KI-Tools aus mehreren Studien zusammengetragen (Bhattacharya, 2023, S. 2; Bitkom, 2023; Education Group, 2023, S. 96; Uni Duisburg-Essen & Civey, 2023; Stojanov et al., 2024, S. 3); ebenso verschiedene Gründe für die Nichtnutzung (Stützer, 2022, S. 33; Schiel et al., 2023, S. 5; ORF, 2024). Die Liste der abgefragten KI-Tools wurde einerseits auf Basis der einschlägigen Literatur (Knaus, 2023; Schiel et al., 2023, S. 34; Falck & Pölert, 2024; Hassler & Wegmüller, 2024, S. 26–29; Kasneci, 2024, S. 11–12), andererseits auf Basis der Erfahrungen einiger Kolleg:innen, die an Handelsakademien unterrichten, zusammengestellt. Auszüge aus dem Fragebogen sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Auswertung der gebundenen Fragen erfolgte deskriptiv mithilfe von SPSS. Für die Auswertung der offenen Fragen wurde ein inhaltlich strukturierendes inhaltsanalytisches Vorgehen gewählt (Kuckartz & Rädiker, 2022). Dabei wurden zum Teil deduktiv auf Basis des Forschungsinteresses, zum Teil induktiv aus dem Material heraus Kategorien gebildet. Alle Antworten wurden diesen Kategorien zugeordnet. Anschließend wurden die Codierungen pro Kategorie ausgezählt und die Aussagen inhaltlich zusammenfassend beschrieben.

4 Zentrale Befunde

Im Folgenden werden die zentralen Befunde der Fragebogenstudie dargestellt. Dabei werden – der chronologischen Abfolge im Fragebogen entsprechend – zunächst der generelle Wissensstand und die Einstellungen zu KI und KI-Tools skizziert. Daran anschließend wird im Detail auf die Nutzung von KI-Tools für schulische Zwecke eingegangen. Im dritten Abschnitt werden die Erfahrungen, die die Schüler:innen bisher damit gemacht haben, und ihre Einstellungen dazu noch näher beleuchtet.

4.1 Wissen und Einstellungen zu KI/KI-Tools

Ihren generellen Wissensstand zum Thema KI schätzen 54 % der befragten Schüler:innen als mittelmäßig ein, 25 % gaben an, viel über das Thema zu wissen, 5 % sogar sehr viel, 15 % hingegen nur wenig; lediglich 1 % wissen gar nichts über KI. 40 % der Befragten können laut eigenen Angaben grundlegend erklären, wie ChatGPT oder ein ähnliches KI-Tool funktioniert; auf ein Drittel trifft dies teilweise, auf 26 % (eher) nicht zu. Im Vergleich zum allgemeinen Interesse an Technik (bei 29,5 % (eher) stark ausgeprägt), ist das Interesse am Thema KI deutlich größer (bei 64 % (eher) stark ausgeprägt). Mehr als die Hälfte der Schüler:innen (52 %) würden gerne mehr darüber lernen, wie man ChatGPT oder ähnliche KI-Tools sinnvoll nutzen kann; auf ein Viertel trifft dies teilweise, auf 22 % (eher) nicht zu.

Die offene Frage „Was verbindest du mit dem Begriff KI (Künstliche Intelligenz)?“ wurde hauptsächlich durch Angabe konkreter KI-Tools, allen voran ChatGPT (199 Nennungen), und verschiedener Verwendungszwecke, v. a. Informationssuche (117 Nennungen), beantwortet. Außerdem wurden neben vielen neutralen Schlagworten wie „Roboter“, „Technik“, „Computer“ oder „Internet“ (insgesamt 210 Nennungen) sowohl positive Begriffe wie „hilfreich“, „schnell“, „intelligent“, „praktisch“, „nützlich“, „einfach“, „effizient“ als auch negative Begriffe wie „Gefahr“, „Fehler“, „Fake“ oder „Plagiat“ angeführt, wobei die positiven Begriffe deutlich überwiegen (194 im Vergleich zu 93 Nennungen). Dies spiegelt sich auch darin wider, dass 79 % der Schüler:innen der Aussage „Ich denke, dass KI Vorteile bietet“ (eher) zustimmten und 36 % die Aussage „Ich denke, dass KI gefährlich ist“ als (eher) zutreffend erachteten.

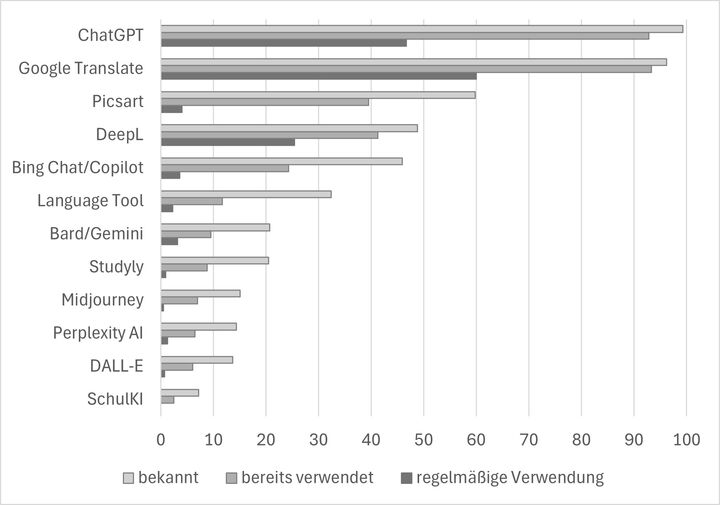

Abbildung 1 zeigt den Grad der Bekanntheit und Verwendung verschiedener KI-Tools. Es wird klar ersichtlich, dass ChatGPT und Google Translate so gut wie allen Schüler:innen bekannt sind und auch von fast allen genutzt werden. Weitere weit verbreitete KI-Tools sind Picsart, DeepL und Bing Chat/Copilot.

Abbildung 1: Bekanntheit und Verwendung verschiedener KI-Tools

Abbildung 1: Bekanntheit und Verwendung verschiedener KI-Tools

Zusätzlich zu den vorgegebenen Tools nannten 164 Schüler:innen ein weiteres, einige wenige nannten sogar zwischen zwei und fünf weitere Tools. Mit großem Abstand am häufigsten wurde Snapchat AI angeführt (102 Nennungen). Mehrfach genannt wurden außerdem z. B. Gamma App, Blackbox.ai, Character AI, SlidesGPT, Notion AI und Photoshop AI. Darüber hinaus finden sich in den Antworten viele Einzelnennungen, was die mittlerweile unüberschaubar große Zahl verfügbarer Tools verdeutlicht.

4.2 Nutzung von KI-Tools für schulische Zwecke

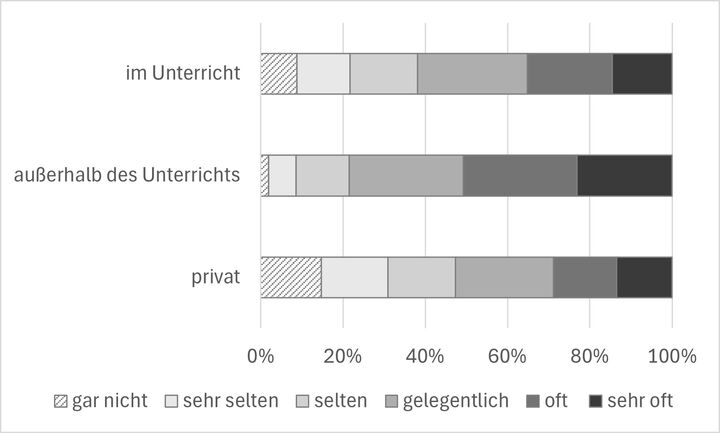

86 % der Befragten (= 475 Schüler:innen) gaben an, ChatGPT oder ähnliche KI-Tools (auch) für schulische Zwecke zu nutzen. In Abbildung 2 ist dargestellt, wie häufig diese Schüler:innen KI-Tools gemeinsam im Unterricht, selbständig außerhalb des Unterrichts für die Schule und privat nutzen. Daraus wird deutlich, dass die schulische Nutzung stärker ausgeprägt ist als die private und dass die eigenständige Nutzung für schulische Zwecke dominiert.

Abbildung 2: Nutzung von KI-Tools für die Schule und privat

Abbildung 2: Nutzung von KI-Tools für die Schule und privat

Von den 80 Schüler:innen, die angaben, ChatGPT oder ähnliche KI-Tools nicht für schulische Zwecke zu nutzen, nutzen gut die Hälfte (52,5 %) diese Tools auch privat nicht oder nur sehr selten, 37,5 % selten oder gelegentlich und nur 7,5 % oft oder sehr oft. Für die Nichtnutzung wurden hauptsächlich zwei Gründe angeführt (Mehrfachnennungen möglich): „Weil das keine eigene Leistung wäre / Weil ich nicht schummeln will“ (51 %) und/oder „Weil ich den Antworten von ChatGPT (oder einem ähnlichen KI-Tool) nicht vertraue“ (44 %). Darüber hinaus wählten auch 25 % die Antwortoption „Weil mich ChatGPT (oder ein ähnliches KI-Tool) nicht interessiert“. Nur ganz wenige Schüler:innen gaben an, ChatGPT bisher nicht gekannt zu haben, nicht zu wissen, wie sie KI-Tools sinnvoll nutzen können, bzw. keinen Zugang dazu zu haben.

Von den Nutzer:innen werden ChatGPT & Co am meisten für den Deutschunterricht (87 % ja[2], 36 % (sehr) oft) und den Fremdsprachenunterricht (83 % ja, 38 % (sehr) oft) eingesetzt, aber auch für den Betriebswirtschaftsunterricht (71 % ja, 20 % (sehr) oft); deutlich weniger etwa für den Mathematik- (39 % ja, 6 % (sehr) oft), Wirtschaftsinformatik- (32 % ja, 6 % (sehr) oft) oder Unternehmensrechnungsunterricht (26 % ja, 3 % (sehr) oft). Zusätzlich zu den angeführten Fächern erwähnten viele Schüler:innen, dass KI-Tools auch für den Geschichts- (103 Nennungen), Naturwissenschafts- (91 Nennungen) und Geographieunterricht (83 Nennungen) verwendet werden.

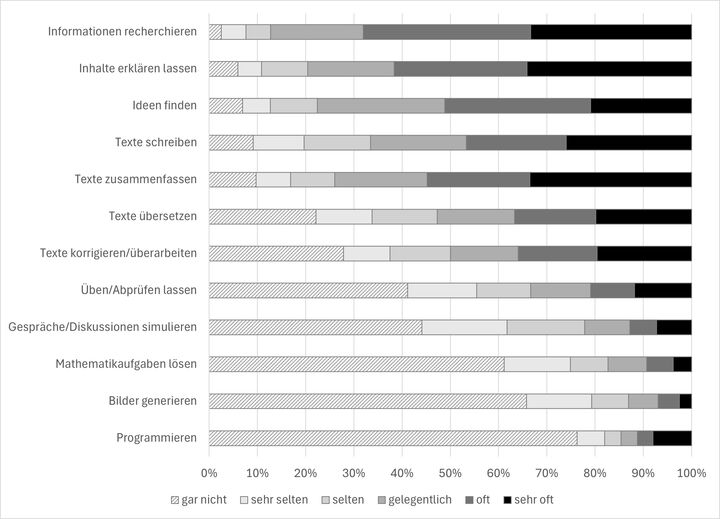

Dabei wird die KI für eine breite Palette schulrelevanter Aufgaben eingesetzt (siehe Abbildung 3), insbesondere zum Recherchieren von Informationen, um sich Inhalte erklären zu lassen, zur Ideenfindung sowie zum Schreiben und Zusammenfassen von Texten, aber auch zum Übersetzen und Korrigieren von Texten. Sie kommt des Weiteren – wenn auch deutlich seltener – zum Üben, zur Simulation von Gesprächen, für die Lösung von Mathematikaufgaben, zur Bildgenerierung und zum Programmieren zum Einsatz. Ergänzend wurden von einigen Schüler:innen noch Informationen strukturieren und Präsentationen erstellen als Anwendungsbereiche genannt.

Abbildung 3: Nutzung von KI-Tools für verschiedene schulrelevante Aufgaben

Abbildung 3: Nutzung von KI-Tools für verschiedene schulrelevante Aufgaben

Rund ein Viertel (24 %) der Schüler:innen, die ChatGPT oder ähnliche KI-Tools für schulische Zwecke nutzen, gaben zu, die KI ihre Hausaufgaben, Referate u. ä. schreiben zu lassen. 29 % tun dies teilweise, 46 % hingegen (eher) nicht. Bei einer ähnlich gelagerten Frage gaben 63 % an, Hausaufgaben, Referate u. ä. selbst zu machen und KI-Tools nur als Hilfestellung zu nutzen. Auf 26 % trifft dies teilweise zu, auf 11 % (eher) nicht. Zum Schummeln bei Prüfungen werden KI-Tools hingegen bislang fast gar nicht verwendet.

Mehr als die Hälfte der Nutzer:innen (56 %) hielten fest, dass sie den Antworten der KI teilweise vertrauen. 22 % vertrauen den Antworten eher, 7 % völlig; 12 % eher nicht, 3 % gar nicht. Etwas mehr als die Hälfte (53,5 %) überprüfen, ob die Antworten richtig und passend sind. 24 % tun dies zum Teil, 22 % (eher) nicht. Knapp zwei Drittel (64 %) gaben an, die Antworten von ChatGPT & Co nicht unverändert zu übernehmen, sondern zu überarbeiten. Gut ein Viertel (26 %) tut dies teilweise; 9 % hingegen nicht.

4.3 Erfahrungen und Einstellungen zur Nutzung von KI-Tools für schulische Zwecke

Es kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Erfahrungen der Schüler:innen mit der Nutzung von ChatGPT oder ähnlichen KI-Tools für schulische Zwecke überwiegend positiv sind (25 % sehr positiv, 57 % eher positiv, 17 % teils-teils). 46 % haben den Eindruck, dass sich ihr Lernerfolg durch die KI-Nutzung verbessert hat (39 % eher, 7 % stark), weitere 46 % sind der Meinung, dass sich ihr Lernerfolg dadurch nicht verändert hat; nur 8 % gaben an, dass sich ihr Lernerfolg verschlechtert hat (7 % eher, 1 % stark). Rund die Hälfte der Befragten (51 %) nehmen keine Auswirkung auf ihre Lernmotivation wahr, bei 31 % hat sich diese (eher) erhöht, bei 18 % hingegen (eher) verringert.

Unabhängig von ihrem aktuellen Nutzungsverhalten wurden alle Schüler:innen offen nach Vorteilen und Nachteilen der KI-Nutzung für schulische Zwecke gefragt. 458 Schüler:innen führten mindestens einen Vorteil, 440 mindestens einen Nachteil an. Bei den Vorteilen wurde am weitaus häufigsten die Zeitersparnis angesprochen (273 Nennungen – Begriffe wie „schneller“, „zeitsparend“, „weniger Zeitaufwand“, „effizienter“). Sehr oft wird dies in Verbindung gebracht mit dem rascheren Finden von Informationen, aber auch mit kurzen Erklärungen und schneller Ideengenerierung. Aufgaben können schneller erledigt, zum Teil sogar ganz an die KI ausgelagert werden, sodass man weniger Stress und mehr Freizeit hat. Ebenfalls sehr häufig wurde angegeben, dass KI eine gute Hilfestellung bietet und die Arbeit erleichtert (137 Nennungen – Begriffe wie „Hilfe“, „hilfreich“, „Erleichterung“, „einfacher“). Auch dies steht sehr oft im Zusammenhang mit der Informationssuche. Insgesamt 165 Antworten beziehen sich darauf, dass Informationen schneller und einfacher recherchiert und damit Fragen effizient beantwortet werden können (z. B.: „man verschwendet keine Zeit im Internet zu surfen, sondern bekommt die Antwort direkt“). 92 Schüler:innen sind der Meinung, dass sie von guten und maßgeschneiderten Erklärungen der KI profitieren (z. B.: „wenn man ein Thema nicht versteht, dann erklärt er es dir einfacher“, „wenn ich viel über ein Thema wissen will, dann bekomme ich viele Infos, und wenn ich eine Kurzfassung über ein Thema haben will, dann bekomme ich eine kurz zusammengefasste Erklärung“). 82 Befragte sehen die einfache Ideengenerierung und die dadurch erhöhte Kreativität als Vorteil. In 64 Antworten wird das einfache Schreiben, Übersetzen oder Korrigieren von Texten angesprochen. Dabei geht es einerseits darum, dies an die KI auszulagern, andererseits aber auch darum, sich bei der Verbesserung von Struktur, Formulierungen und Wortschatz unterstützen zu lassen. Darüber hinaus wurden von einzelnen Befragten beispielsweise sinngemäß folgende Vorteile genannt: die KI ist immer verfügbar, man kann die KI (ohne Scham) alles fragen, es macht Spaß mit KI zu arbeiten, man kann mit KI gut lernen und die Noten verbessern, man kann mit KI schummeln.

Bei den Nachteilen wurden im Wesentlichen drei große Probleme beschrieben. 238 Befragte sehen die Gefahr, dass Schüler:innen Aufgaben nicht mehr selbst bearbeiten, sondern sich auf die KI verlassen und dadurch faul werden (z. B.: „Schüler werden immer fauler“), nicht mehr selbst denken (z. B.: „man fragt alles die KI und denkt nicht selber nach“), viel weniger lernen (z. B.: „wenn keine eigenen Texte mehr geschrieben werden, lernt man nichts“), weniger kreativ sind (z. B.: „keine eigenen Ideen“, „es lässt unkreativ werden“) und abhängig werden (z. B.: „man könnte schnell abhängig werden“). Interessanterweise wird dabei meist von „man“, „manche“ oder „die Schüler:innen“ bzw. „die Kinder“ gesprochen, nur selten kommt „ich“ vor. 145 Antworten beziehen sich darauf, dass die KI teilweise Fehler macht und falsche oder veraltete Informationen liefert. Darüber hinaus wird auch von vielen Schüler:innen die Antwortqualität dahingehend bemängelt, dass nicht immer das gewünschte Ergebnis herauskommt, die Angaben oft ungenau sind, eine zu komplizierte Sprache verwendet wird oder keine Quellen angeführt werden. Von 90 Schüler:innen wird das Thema Schummeln problematisiert. Davon sieht die Hälfte die Möglichkeit zu schummeln als Nachteil (z. B.: „unfair, wenn einer selbst arbeitet und der andere die KI alles machen lässt“). Die andere Hälfte hat Angst beim Schummeln erwischt zu werden (z. B.: „manche Lehrer sehen, wenn Schüler es verwendet haben“, „wenn man erwischt wird, ist es blöd“, „wenn man es verwendet, wird man bestraft“). Nur Einzelne sehen ein Problem bzgl. Datenschutz (z. B.: „es weiß zu viel über einen“, „man gibt durch den Suchverlauf viele Daten an das Unternehmen weiter“).

Fast alle Schüler:innen wünschen sich, dass die Nutzung von ChatGPT & Co vonseiten der Lehrpersonen grundsätzlich erlaubt wird, nur 5 % sprechen sich für ein generelles Verbot aus. Letztere argumentieren häufig, dass man in der Schule selbst etwas lernen und leisten sollte (z. B.: „da es nicht deren eigene Leistung ist“, „weil man daraus nichts lernt“, „weil man auch ohne Hilfe die Schule schaffen sollte“). Laut 34 % sollte die Verwendung generell erlaubt sein. Die meisten begründen dies damit, dass KI-Tools eine große Hilfe sind und das (Schul-)Leben erleichtern (z. B.: „weil es schneller und einfacher ist“, „es ist praktischer und kann auch beim Lernen helfen“). Einige fordern, dass der richtige Umgang mit KI gelehrt werden sollte und die Nutzung dann in der Eigenverantwortung der Schüler:innen liegen sollte. Einige führen dazu ins Treffen, dass KI die Zukunft der Arbeitswelt ist und daher auch in der Schule erlaubt sein sollte (z. B.: „KI ist die Zukunft, also ergibt es keinen Sinn, wenn man in der Schule, wo man für die Zukunft vorbereitet wird, keine KI verwenden dürfte“). Manche geben darüber hinaus zu bedenken, dass KI jedenfalls genutzt wird, egal ob es erlaubt ist oder nicht (z. B.: „besser es ist erlaubt, als dass es sowieso jeder verboten macht“). 26 % hätten gerne die Regelung, dass die Verwendung zwar erlaubt ist, aber angegeben werden muss; 36 % sind der Meinung, dass die Verwendung in bestimmten Fällen erlaubt, in anderen verboten sein sollte. Auch diese Schüler:innen argumentieren, dass KI eine große Hilfe ist (z. B.: „es soll nicht generell verboten werden, weil es vielen Schülern wirklich hilft“), und dass der richtige Umgang damit gelernt werden sollte (z. B.: „man sollte in der Schule lernen, wie man das effizient nutzen kann und über die Chancen und Gefahren aufgeklärt werden“), meinen aber gleichzeitig, dass die Nutzung transparent gemacht und teilweise auch eingeschränkt werden sollte, v. a. in Prüfungssituationen (z. B.: „in manchen Fällen ist die KI sehr nützlich, jedoch muss man bestimmte Sachen auch ohne sie können“, „für Arbeitsaufträge würde ich es erlauben, aber für Schularbeiten oder Tests nicht“, „es sollte erlaubt sein, sich davon inspirieren zu lassen, aber dann sollte man das angeben, sonst sollte es verboten werden, komplette Texte abzuschreiben“, „man sollte immer die Quellen angeben, von wo man seine Informationen her hat“).

Zur Frage, ob sie im Unterricht gerne mit ChatGPT oder ähnlichen KI-Tools arbeiten würden, äußerten sich 54 % aller befragten Schüler:innen positiv (21 % ja, auf jeden Fall, 33 % eher ja), 32 % indifferent und nur 13 % negativ (9 % eher nein, 4 % nein, auf keinen Fall). Nur wenige könnten sich allerdings gut vorstellen, über einen längeren Zeitraum mit einem KI-gestützten Lernassistenten (App/Lernplattform) anstatt mit der Lehrperson in der Klasse zu arbeiten (8 % ja, auf jeden Fall, 13 % eher ja); 21 % wäre es egal, der Großteil möchte dies nicht (28 % eher nein, 29 % nein, auf keinen Fall).

Abschließend wurden die Schüler:innen gebeten, über folgende Frage nachzudenken: „Wenn KI-Tools im Vergleich zu Menschen möglicherweise bald vieles genauso gut oder sogar besser können, warum soll ich diese Dinge dann noch lernen?“ Abbildung 4 zeigt den Grad der Zustimmung (auf einer fünfstufigen Skala von 1 = stimme gar nicht zu bis 5 = stimme völlig zu) zu den angebotenen Antwortalternativen.

Abbildung 4: Lernmotivation trotz KI

Abbildung 4: Lernmotivation trotz KI

Daraus lässt sich ableiten, dass die meisten Schüler:innen dem eigenen Wissen und Verständnis bzw. der eigenen kognitiven Leistungsfähigkeit durchaus eine hohe Bedeutung zuschreiben und sich auch dessen bewusst sind, dass Wissen notwendig ist, um KI-Tools sinnvoll verwenden und deren Output kritisch bewerten zu können. Zudem wird ein Schulabschluss in Hinblick auf die berufliche Karriere für wichtig erachtet.

5 Diskussion und Ausblick

Die vorliegenden Ergebnisse liefern interessante Einblicke in das KI-Nutzungsverhalten von Schüler:innen an Handelsakademien. Aus den quantitativen Auswertungen lassen sich allgemeine Tendenzen ablesen; aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Antworten zu den offenen Fragen lassen sich einige zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Aufgrund des großen Interesses seitens der Schulen an der Studie, konnte eine durchaus beachtliche Stichprobe generiert werden. Einschränkend ist allerdings festzuhalten, dass es sich um eine Gelegenheitsstichprobe handelte, sodass keine Repräsentativität beansprucht werden kann. Darüber hinaus ist in Hinblick auf die Aktualität der Daten darauf hinzuweisen, dass sich durch die rasche Weiterentwicklung der verfügbaren KI-Tools auch das Nutzungsverhalten dynamisch verändert.

Als gesicherte Erkenntnis kann wohl gelten, dass KI-Tools, derzeit insbesondere ChatGPT und Google Translate, so gut wie allen HAK-Schüler:innen bekannt sind und dass diese von den allermeisten auch für schulische Zwecke genutzt werden. Am häufigsten werden ChatGPT & Co in den Sprachenfächern verwendet, sie kommen aber auch in anderen Fächern zum Einsatz, v. a. wenn es darum geht, Informationen zu recherchieren, sich Inhalte erklären zu lassen, Ideen zu finden oder Texte zu schreiben, zusammenzufassen, zu übersetzen oder zu korrigieren. Die Schüler:innen berichten dabei von überwiegend positiven Erfahrungen. Als zentrale Vorteile werden Zeitersparnis, Arbeitserleichterung/Lernhilfe und einfache Ideengenerierung genannt. Es werden aber durchaus auch Nachteile gesehen, v. a. in Bezug auf Falschinformationen, Abhängigkeit von der KI und Schummeln. Fast alle Befragten plädieren für eine offizielle Erlaubnis von KI-Tools zumindest für bestimmte Aufgaben bzw. unter Angabe der verwendeten Hilfsmittel. Mehr als die Hälfte der Befragten würden gerne im Unterricht damit arbeiten und mehr über die sinnvolle Nutzung lernen.

Zweifelsohne bergen KI-Tools wie ChatGPT großes Potenzial in Hinblick auf die Unterstützung und Individualisierung von Lehr- und Lernprozessen, sie bringen aber auch Gefahren bzw. neue Herausforderungen mit sich. Klar ist mittlerweile, dass ein Nutzungsverbot im schulischen Kontext weder sinnvoll noch wirksam wäre. Vielmehr sollte gerade in berufsbildenden Schulen mit und über KI gelernt werden, um die Schüler:innen auf die moderne Arbeitswelt bestmöglich vorzubereiten. Zum einen sollte den Schüler:innen ein grundlegendes Verständnis der technischen Funktionsweise und der Möglichkeiten und Grenzen von KI vermittelt werden und es sollten auch wesentliche gesellschaftliche, ethische sowie datenschutzrechtliche Fragen diskutiert werden. Zum anderen sollten KI-Tools gezielt im Unterricht eingesetzt und sollte ein produktiver, reflektierter und transparenter Umgang damit gelehrt werden (Hassler & Wegmüller, 2024, S. 29–31; Honegger, 2024, S. 36; Röhl, 2024, S. 47–49). Denn eine zentrale Gefahr besteht darin, dass die Leistungsheterogenität noch zunimmt, wenn gute Schüler:innen die KI als Inspiration und Lernhilfe verwenden, während schwache Schüler:innen sie als Ghostwriter missbrauchen (Klinge, 2024, S. 29). Entscheidend ist, wann im Lernprozess und mit welcher Intention KI-Tools eingesetzt werden, sodass sie den Schüler:innen nicht das Denken abnehmen, sondern deren Kompetenzentwicklung effektiv unterstützen (Bader & Zellhahn, 2024, S. 20). In diesem Zusammenhang ist es einerseits wichtig, den Schüler:innen zu verdeutlichen, dass die Qualität der Ausgaben der KI wesentlich von der Qualität der Eingaben abhängt, und dass gutes Prompten gelernt werden muss, und andererseits, dass die Antworten der KI auch fehlerhaft oder gefärbt sein können und es einer umfassenden Wissensbasis und/oder zusätzlicher Recherchen bedarf, um die Korrektheit von Ausgaben fundiert beurteilen und sich eine eigene Meinung bilden zu können. Für außerhalb des Unterrichts zu erledigende Arbeitsaufträge sowie für Prüfungsleistungen sollte es klare Richtlinien zur KI-Nutzung geben. Zudem sollte sowohl die Aufgaben-/Hausaufgaben- als auch die Prüfungs- und Leistungsbeurteilungspraxis überdacht werden. Der Fokus wird zukünftig wohl noch stärker auf die Lernprozesse und damit auf formative anstelle summativer Assessments sowie auf die Entwicklung methodischer, persönlicher und sozialer Kompetenzen gelegt werden müssen. Aufgaben können entweder so umgestaltet werden, dass sie sinnvoll unter Nutzung von KI zu bearbeiten sind. Beispiele hierfür wären: ChatGPT als Recherchetool einsetzen und Ergebnisse mit anderen Quellen abgleichen, Ergebnisse verschiedener Prompts miteinander vergleichen, sich Inhalte anhand von Beispielen illustrieren lassen, Gespräche (z. B. Bewerbungsgespräche) simulieren, Diskussionen mit der KI führen, sich Formulierungsvorschläge für Geschäftsbriefe geben lassen, selbst erstellte mit KI-generierten Texten vergleichen, sich inhaltliches Feedback zu eigenen Texten geben lassen sowie Texte sprachlich überarbeiten lassen (Mohr et al., 2023, S. 4–12; Bader & Zellhahn, 2024, S. 19–20; Hassler & Wegmüller, 2024, S. 30–31; Klinge, 2024, S. 27–28; Missomelius, 2024, S. 7–9). Oder Aufgaben können, wenn die Nutzung von KI unterbunden werden soll, unter kontrollierten Bedingungen im Rahmen des Unterrichts gestellt werden. Um Zeitressourcen für die Bearbeitung komplexerer Aufgaben im Unterricht zu schaffen, kann ein Flipped Classroom Konzept eingeführt werden, in dem die Aneignung von Basiswissen ausgelagert wird (Missomelius, 2024, S. 8). Zur Leistungsüberprüfung können etwa Präsentationen, selbst produzierte Videos oder Portfolios herangezogen werden. Schriftliche Hausarbeiten sollten zumindest verteidigt werden müssen. Um kontrollierte Bedingungen zu schaffen, eignen sich v. a. mündliche, praktische oder handschriftliche Prüfungen (Mohr et al., 2023, S. 10–12; Hassler & Wegmüller, 2024, S. 31–32; Honegger, 2024, S. 37; Röhl, 2024, S. 47–48).

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Befunde sowie der soeben skizzierten Empfehlungen ergeben sich eine Reihe interessanter weiterführender Forschungsoptionen. So könnte die vorliegende quantitativ orientierte Befragung durch eine qualitative Befragung ergänzt werden. Erste Fokusgruppen wurden bereits im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt (Hauer, 2025). Weitere, noch stärker fokussierte Gruppen- und/oder Einzelinterviews würden eine noch tiefergehende Analyse des Nutzungsverhaltens von Schüler:innen erlauben. Ein weiterer vielversprechender Ansatz wäre es, Schüler:innen konkrete Aufgaben mithilfe von KI-Tools lösen zu lassen und ihr Vorgehen – mithilfe von Lautem Denken und/oder anhand der Dokumentation des Chatverlaufs sowie der Arbeitsergebnisse – zu analysieren. Um zu untersuchen, wie effektiv sich Schüler:innen mithilfe von ChatGPT Wissen aneignen können, wäre auch ein experimenteller Zugang denkbar – etwa ein Vergleich zwischen verschiedenen Lernsettings wie Lesen eines Schulbuchkapitels, Ansehen von Erklärvideos und Chatten mit der KI. Aus Sicht der Autorin ist es jedenfalls wichtig, die dynamische Entwicklung des KI-Einsatzes an Schulen weiterhin wissenschaftlich zu begleiten, um erkenntnisbasiert die vielfältigen Potentiale ausschöpfen und die Herausforderungen bestmöglich meistern zu können.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei allen Schüler:innen, die an der Erhebung teilgenommen haben und bei den Schulleitungen und Lehrpersonen, die diese ermöglicht haben.

Literatur

Bader, C. & Zellhahn, S. (2024). Der Einsatz von ChatGPT – Eine Zeitenwende für berufsbildende Schulen? BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 53(1), 18–20. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/19419

Bewersdorff, A., Zhai, X., Roberts, J. & Nerdel, C. (2023). Myths, mis- and preconceptions of artificial intelligence: A review of the literature. Computers and Education: Artificial Intelligence, (4), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100143

Bhattacharya, K. (2023). Lernen mit KI. Einsatz von ChatGPT & Co. beim Lernen. IU Studie. https://static.iu.de/studies/Kurzstudie-Lernen-mit-KI.pdf

Bitkom (2023). Hälfte der Schülerinnen und Schüler hat schon mal ChatGPT genutzt. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/ChatGPT-in-Schule-nutzen

Buntins, K., Reichow, I. & Rashid, F. (2024). Eine Typologie zur Analyse des Einsatzes von KI-Methoden in der beruflichen Bildung. BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 53(1), 13–17. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/download/19392

CAIS – Center for Advanced Internet Studies (2023). Bekanntheit und Akzeptanz von ChatGPT in Deutschland. Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz – Factsheet Nr. 10. https://www.cais-research.de/wp-content/uploads/Factsheet-10-ChatGPT.pdf

De Witt, C. (2024). Künstliche Intelligenz in der Berufsbildung. Technologische Entwicklungen, didaktische Potenziale und notwendige ethische Standards. BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 53(1), 8–12. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/19416

DOIT Software (2025). ChatGPT-Statistiken enthüllt – Vom Benutzerwachstum bis zur wirtschaftlichen Auswirkung. https://doit.software/de/blog/chatgpt-statistiken#screen1

Education Group (2023). 8. OÖ. Jugend-Medien-Studie 2023. Das Medienverhalten der 11–18-Jährigen. https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Innovation/Forschung/Dateien/8._Jugend-Medien-Studie_2023_01.pdf

Falck, J. & Pölert, H. (2024). Lernprozesse mit KI gestalten. Pädagogik, (3), 20–24. https://doi.org/10.3262/PAED2403020

fobizz (2023). Ein Jahr ChatGPT. KI in der Schule: So nutzen Lehrkräfte die Technologie im Unterricht. https://drive.google.com/file/d/1O4XlX1-ZlArQdsdY7V6JFeQXOudeyLoo/view

Hassler, D. & Wegmüller, R. (2024). ChatGPT, DeepL und Co. im Unterricht. Herausforderung und Anwendung in der beruflichen Grundbildung am Beispiel der Kaufleute in der Schweiz. schule verantworten (1), 25–34. https://doi.org/10.53349/schuleverantworten.2024.i1.a394

Hauer, A. (2025). KI in der Schule: empirische Studie zur Nutzung von KI-Tools durch HAK-Schüler/innen, insbesondere für den Wirtschaftsunterricht. Masterarbeit an der WU Wien. https://viewer.wu.ac.at/viewer/image/AC17414620/

Helm, C., Große, C. S. & öbv (2024). Einsatz künstlicher Intelligenz im Schulalltag – eine empirische Bestandsaufnahme. Erziehung und Unterricht, (3-4), 370–381. https://www.oebv.at/images/product-images/Einsatz_kuenstlicher_Intelligenz_im_Schulalltag_Helm_Grosse_E-U.pdf

Honegger, B. D. (2024). Was will uns ChatGPT sagen? Pädagogik, (3), 34–38. https://doi.org/10.3262/PAED2403034

Ipek, Z. H., Gözüm, A. I. C., Papadakis, S. & Kallogiannakis, M. (2023). Educational Applications of the ChatGPT AI System: A Systematic Review Research. Educational Process International Journal, 12(3), 26–55. https://doi.org/10.22521/edupij.2023.123.2

Kasneci, E. (2024). Wie funktionieren ChatGPT und Co eigentlich? Pädagogik, (3), 11–14. https://doi.org/10.3262/PAED2403011

Klinge, J.-M. (2024). "Darf's ein bisschen mehr sein?" – Entlastung durch KI. Pädagogik, (3), 26–29. https://doi.org/10.3262/PAED2403026

Knaus, T. (2023). Künstliche Intelligenz und Bildung: Was sollen wir wissen? Was können wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und was ist diese KI? Ein kollaborativer Aufklärungsversuch. Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, 23, 1–42. https://doi.org/10.21240/lbzm/23/19

Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (5. Aufl.). Beltz Juventa.

Lindner, A., Berges, M. & Lechner, M. (2021). KI im Toaster? Schüler:innenvorstellungen zu künstlicher Intelligenz. INFOS 2021–19. GI-Fachtagung Informatik und Schule. https://dl.gi.de/items/b8115d91-c008-4e85-a192-aa23f587a304

Lindner, A., Müller-Unterweger, M., Löffler, P., Lohr, D. & Berges, M. (2023). Von Autonomem Fahren bis Zahnarzt – Vorstellungen von Schüler:innen zu Künstlicher Intelligenz und ihre Integration in den Informatikunterricht. In L. Hellmig & M. Hennecke (Hrsg.), Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit, Lecture Notes in Informatics, Gesellschaft für Informatik, Bonn 2023 (S. 93–102). Gesellschaft für Informatik e.V. https://doi.org/10.18420/infos2023-007

Marx, E., Leonhardt, T. & Bergner, N. (2022). Brief Summary of Existing Research on Students’ Conceptions of AI. WiPSCE '22: Proceedings of the 17th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, October 2022, Article No. 21. https://doi.org/10.1145/3556787.3556872

Missomelius, P. (2024). Ein Update für schulische Leistungsbeurteilungen: Noten für Lernende oder für KI? Medienimpulse, 62(2), 1–11. https://doi.org/10.21243/mi-02-24-18

mmb Institut, DFKI & DIPF (2021). KI@Bildung: Lehren und Lernen in der Schule mit Werkzeugen Künstlicher Intelligenz. Studie im Auftrag der Deutsche Telekom Stiftung – Schlussbericht. https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/KI%20Bildung%20Schlussbericht.pdf

Mohr, G., Reinmann, G., Blüthmann, N., Lübcke, E. & Kreisen, M. (2023). Übersicht zu ChatGPT im Kontext Hochschullehre. Leitfaden des Hamburger Zentrums für universitäres Lehren und Lernen. https://www.hul.uni-hamburg.de/selbstlernmaterialien/dokumente/hul-chatgpt-im-kontext-lehre-2023-01-20.pdf

öbv (2023). Wie verbreitet ist Künstliche Intelligenz an Schulen? https://magazin.oebv.at/wie-verbreitet-ist-kuenstliche-intelligenz-an-schulen/

ORF (2024). Alle sind gefragt. Die Ö3 Jugendstudie 2024. https://www.oe3jugendstudie.at/ergebnisse.php

ORF (2025): Alle sind gefragt. Die Ö3 Jugendstudie 2025. https://www.oe3jugendstudie.at/ergebnisse.php

Philologenverband Nordrhein-Westfalen (2023). Lehrer-Umfrage zu ChatGPT: Eher Skepsis und Unsicherheit. https://phv-nrw.de/2023/04/04/umfrage-zu-chatgpt-3/

PwC (2023). PwC ChatGPT & KI-Studie: Fast zwei Drittel der Österreicher:innen sind für ein Verbot von ChatGPT an Schulen – jede:r Dritte fürchtet um Arbeitsplatz. https://www.pwc.at/de/presse/2023/chatgpt-ki.html

Röhl, T. (2024). Schreiben lassen oder Abschreiben? Herausforderungen der schulischen Prüfungs- und Aufgabenkultur in Zeiten generativer KI. schule verantworten, (1), 44–50. https://doi.org/10.53349/schuleverantworten.2024.i1.a423

Schiel, J., Bobek, B. L. & Schnieders, J. Z. (2023): High School Students' Use and Impressions of AI Tools. ACT. https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/High-School-Students-Use-and-Impressions-of-AI-Tools-Accessible.pdf

Schlude, A., Mendel, U., Stürz, R. A. & Fischer, M. (2024). Verbreitung und Akzeptanz generativer KI an Schulen und Hochschulen. Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation. https://www.bidt.digital/publikation/verbreitung-und-akzeptanz-generativer-ki-an-schulen-und-hochschulen/

Statistik Austria (2025). Schüler:innen im Schuljahr 2023/24 nach Bundesländern bzw. Schulerhalter. https://www.statistik.at/fileadmin/pages/443/3_-_Schueler23_Geschlecht_Erhalter.ods

Stojanov, A., Liu, Q. & Koh, J. H. L. (2024). University students’ self-reported reliance on ChatGPT for learning: A latent profile analysis. Computers and Education: Artificial Intelligence (6), Artikel 100243. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100243

Stützer, C. M. (2022). Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre. Empirische Untersuchungen zur KI-Akzeptanz von Studierenden an (sächsischen) Hochschulen. Technische Universität Dresden – Zentrum für Qualitätsanalyse (ZQA) | Kompetenzzentrum für Bildungs- und Hochschulforschung (KfBH). https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A78311/attachment/ATT-0/

Trautmann, M. (2024). KI ist in der Schule angekommen. Pädagogik, (3), 6–10. https://doi.org/10.3262/PAED2403006

UNICEF (2021). Policy guidance on AI for children 2.0. https://www.unicef.org/innocenti/media/1341/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-2.0-2021.pdf

Uni Duisburg-Essen & Civey (2023). Kurzstudie Uni Duisburg-Essen & Civey. https://app.civey.com/dashboards/kurzstudie-uni-duisburg-essen-civey-14024

Vodafone Stiftung Deutschland (2023). Aufbruch ins Unbekannte. Schule in Zeiten von künstlicher Intelligenz und ChatGPT. https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/04/Aufbruch-ins-Unbekannte_Studie-zu-KI-im-Schulkontext.pdf

Von Garrel, J., Mayer, J. & Mühlfeld, M. (2023). Künstliche Intelligenz im Studium. Eine quantitative Befragung von Studierenden zur Nutzung von ChatGPT & Co. Hochschule Darmstadt. https://doi.org/10.48444/h_docs-pub-395

Werner, K., Freundl, V., Pfaehler, F., Wedel, K. & Wößmann, L. (2023). Was die Deutschen über die Qualität der Schulen denken – Ergebnisse des zehnten ifo Bildungsbarometers 2023. ifo Schnelldienst 76(9), 37–50. https://www.ifo.de/DocDL/sd-2023-09-woessmann-etal-bildungsbarometer-2023.pdf

[1] Dies entspricht der bereinigten Stichprobe: Aus ursprünglich 654 Datensätzen wurden alle Test-, unvollständigen und unplausiblen Datensätze entfernt. Die Grundgesamtheit der HAK-Schüler:innen umfasste im Schuljahr 2023/24 in Wien 5.591 und in ganz Österreich 33.209 Personen (Statistik Austria, 2025).

[2] Unter ja sind alle Angaben zwischen sehr selten und sehr oft zusammengefasst.

Zitieren des Beitrags

Schopf, C. (2025). ChatGPT & Co an Handelsakademien – Nutzung von KI-Tools durch Schüler:innen. In S. Lipp & M. Stock (Hrsg.), bwp@ Spezial AT-7: Beiträge zum 18. Österreichischen Wirtschaftspädagogik-Kongress, 1–24. http://www.bwpat.de/wipaed-at7/schopf_wipaed-at_2025.pdf