Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 38 - Juni 2020

Jugendliche Lebenswelten und berufliche Bildung

Hrsg.: , , &

Fotografien als Zugang zur Lebenswelt Jugendlicher. Eine Analyse der digitalen Inszenierungspraktiken Jugendlicher im berufsschulischen Übergangssystem

Eine an der Lebenswelt von Jugendlichen orientierte Forschung bedeutet auch, die Erhebung lebensweltnah und vor allem zielgruppenadäquat zu gestalten. Wie dies abseits sprachlich dominierter Verfahren gelingen kann, wird im Folgenden gezeigt. Im Fokus des Beitrags stehen dabei die Selbstbilder von Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen. Als Zugang zu diesen dienen Fotografien, konkret Selfies. Sie bergen enormes Potenzial, denn mit ihnen können vorhandene Sprachbarrieren überwunden werden und sie ermöglichen zudem eine stärkere Berücksichtigung des Körperlichen, was vor dem Hintergrund eines Leib-Körper-fundierten Identitätsverständnisses, das in der Tradition anthropologischer und phänomenologischer Ansätze die Bedeutung von Leib und Körper anerkennt, nicht ganz unerheblich ist. Im Kern fragt der Beitrag, welcher einem rekonstruktiven Paradigma folgt, was sich in den Selbstdarstellungen Jugendlicher dokumentiert. Insgesamt verweisen die Analysen auf sieben Inszenierungstypiken sowie auf gender- und migrationsspezifische Differenzen.

Pictures to Gain Access to the Lifeworlds of Pupils. An Analysis of Digital Self-Representations of Pupils in Vocational Preparation Schemes

Research on lifeworlds of pupils requires a research design that is close to their lifeworlds and, even more important, well designed with respect to its specific target group. Hence, this article proposes a non-linguistic approach focusing on self-presentations of pupils who attend vocational preparation schemes. Thereby, their selfies are treated as a tool of visual self-representation. With this approach, we, first, can overcome linguistic barriers. Second, we can consider the differentiation between bodily being and physical body more into detail. Given the groundwork of an integrative concept of identity in the tradition of anthropological and phenomenological approaches, this is even more important. Following a reconstructive qualitative approach, the purpose of this article is to gain access to the patterns of orientations embedded in pictures as implicit knowledge. Thereby, the results propose seven types of self-presentations and identify migration-related as well as gender-related differences.

1 Hinführung

Eine an der Lebenswelt von Jugendlichen orientierte Forschung setzt an den subjektiven Alltagserfahrungen der Jugendlichen selbst an. So werden u. a. die Deutungsmuster und Orientierungen Jugendlicher, welche implizit handlungsleitend sein können, betrachtet. Der Beitrag nimmt dabei besonders die Selbstdarstellungen Jugendlicher in den Blick. Dabei wird in der Tradition anthropologischer und phänomenologischer Ansätze die Bedeutung von Leib und Körper anerkannt (vgl. Gugutzer 2002). Selbstdarstellungen sind in der Folge nicht nur reflexives Wissen über die eigene Person, sondern auch im wörtlichen Sinne inkorporierte Wissensbestände immanent. Dabei handelt es sich um in weiten Teilen präreflexives, im Bereich des Impliziten liegendes Wissen (vgl. vgl. Bourdieu/Waquant 1996, 161; Geimer 2014; Gugutzer 2014, 92). Im Rahmen wissenschaftlicher Erhebungen wird für eine Rekonstruktion solcher Wissensbestände häufig auf sprachbasierte Erhebungsverfahren zurückgegriffen, welche auf die Generierung längerer Narrationen zielen. Allerdings erweisen sich solche Zugänge für bestimmte Zielgruppen als eine Herausforderung. Um eine solche Zielgruppe handelt es sich bei den Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen. Daher müssen andere Wege beschritten werden, um einen Zugang zur Lebenswelt dieser Jugendlichen zu bekommen.

Genau hier setzt die dem Beitrag zugrundeliegende Forschungsstudie an (vgl. Schwabl 2020). Sie wählt einen alternativen methodischen Zugang zur Lebenswelt dieser Jugendlichen, indem sie die Analyse von Selfies, welche von Jugendlichen selbst aufgenommenen wurden, in den Mittelpunkt stellt. Im Kern fragt der Beitrag, welcher einem rekonstruktiven Paradigma folgt, was sich in diesen Selbstdarstellungen dokumentiert. Damit widmet sich der Beitrag dem Thema der Identität, denn letztlich handeln die Selbstbilder genau davon. Nach einer kurzen Beschreibung der Zielgruppe (Kapitel 2) wird dies zunächst auf theoretisch-konzeptioneller Ebene diskutiert (Kapitel 3): Einerseits wird in diesem Kapitel Bezug genommen zu den Klassikern unter den Identitätstheorien, andererseits wird Identität auch unter den Bedingungen der postmodernen Gesellschaft diskutiert, z. B. mit Blick auf die Singularisierungsthese von Reckwitz (2017). Mit Hilfe der vorgenommenen anthropologisch-phänomenologischen Einbettung (vgl. Gugutzer 2002) kann Identität schließlich nicht nur sozial-kognitiv, sondern auch leib-körpertheoretisch gedeutet werden. Die sich aus der Berücksichtigung des Körperlichen und der Wahl des methodischen Zugangs ergebenden methodologisch-methodischen Implikationen werden in Kapitel 4 ausgewiesen. Daran anschließend werden die Ergebnisse der rund 60 mittels der Dokumentarischen Methode der Bildinterpretation (vgl. Bohnsack 2011, 2017; Przyborski 2018) analysierten Selfies vorgestellt (Kapitel 5). Im Rahmen der sinngenetischen Typenbildung wurden sieben Inszenierungstypiken rekonstruiert. Zudem verweist die soziogenetische Typenbildung auf eine Gender- und Migrationstypik. Im Ausblick werden schließlich visuelle Daten als Zugang zur Lebenswelt Jugendlicher reflektiert (Kapitel 6).

2 Jugendliche in berufsvorbereitenden Bildungsgängen

Die Gruppe der Lernenden in berufsvorbereitenden Bildungsgängen ist heterogen. Auch weil vorhandene schulstatistische Erhebungen nur begrenzt sozioökonomische Merkmale erfassen, ist eine Beschreibung dieser Zielgruppe herausfordernd. Qualitative Studien zu ihren Orientierungen, Einstellungen oder Vorstellungen gibt es nur wenige (vgl. Baethge/Baethge-Kinsky 2012, 29 ff.). In berufs- und wirtschaftspädagogischen Disziplinen wird mit Blick auf diese Gruppe Jugendlicher häufig auf ihre Bildungs- und Arbeitsmarktchancen verwiesen. In diesem Zusammenhang ist dann beispielsweise die Rede von individuellen, sozialen oder marktbedingten Benachteiligungsfaktoren (vgl. Frehe 2015, 31). Vor dem Hintergrund eines erfolgreichen Übergangs in das Ausbildungs- oder Beschäftigungssystem wird zunehmend auch auf die heterogenen sprachlichen Fähigkeiten dieser Gruppe verwiesen (vgl. Kimmelmann/Peitz 2018a, 46 f.). Es zeigen sich aber nicht nur Sprach- und Lesekompetenzdefizite, vielmehr scheint auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion vergleichsweise gering ausgeprägt zu sein (vgl. Schwabl/Janssen/Sloane 2020, 139 f.). Zudem ist bekannt, dass ein großer Teil der Lernenden in berufsvorbereitenden Bildungsgängen Migrationshintergrund hat. Einige führen zudem verschiedene soziale und psychische Herausforderungen mit sich. So heterogen diese Gruppe auch beschrieben wird, gemeinsam ist den ihr Zugehörenden, dass ihr bisheriger Weg durch das Bildungssystem geprägt ist von der Erfahrung des Scheiterns und der Übergang in das schulische oder duale Ausbildungssystem bzw. in den Arbeitsmarkt bisher nicht geglückt ist (vgl. Sloane 2014, 3).

Nun muss konstatiert werden, dass derartige Beschreibungen auf Fremdbeobachtungen, Fragebogenerhebungen oder Sekundäranalysen beruhen. Die Lernenden in berufsvorbereitenden Bildungsgängen selbst hingegen kommen nur selten zu Wort. Dabei gibt es durchaus Forschungsbedarf hinsichtlich ihrer Wirklichkeitskonstruktionen oder handlungsleitender Orientierungs- und Deutungsmuster. Der Beitrag nimmt konkret die Selbstbilder von Lernenden in berufsvorbereitenden Bildungsgängen in den Blick. Ihre Versprachlichung ist ein schwieriges Unterfangen, geht es doch letztlich darum, die eigene Identität zu erfassen. Hierfür ist ein gewisses Maß an Selbstreflexionsfähigkeit notwendig. Zudem müssen die Befragten in der Lage sein, ihr Selbstbild mittels sprachlicher Verfahren zu dokumentieren. Wenn allerdings die sprachlichen Möglichkeiten begrenzt sind und die Gefahr besteht, dass bestimmte Zielgruppen ‚sprachlos‘ bleiben, dann ist die Frage nach alternativen Zugängen zu diesen nicht ganz unerheblich (vgl. Schwabl 2020, 38 f.).

Für die wissenschaftliche Erfassung von Selbstbildern bieten sich dabei verschiedene Möglichkeiten. In den Sozialwissenschaften haben sich hierfür zahlreiche Instrumente etabliert. Befragte werden beispielsweise in Form von Fragebögen, Interviews oder Portfolios zur Selbsteinschätzung aufgefordert. Ein anderer Weg der Erfassung ist die Beobachtung der Probandinnen und Probanden seitens der Forschenden z. B. in Form von Beobachtungsbögen. Auch diese basieren auf selbstreflexiven Leistungen. Allerdings sind sie weniger von den Beobachteten als von den Beobachtenden zu erbringen. Somit eignen sich diese Verfahren besonders für Zielgruppen, die Schwierigkeiten mit der Selbstreflexion haben oder hierfür externe Impulse benötigen (vgl. Dilger 2007, 160; Dilger/Sloane 2007, 7 ff.). Mit Blick auf die Lernenden in berufsvorbereitenden Bildungsgängen sind in diesem Zusammenhang die Sprach- und Lesekompetenzdefizite, welche sich auf performativer Ebene in Form von Verständnis- und Verbalisierungsschwierigkeiten manifestieren (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, 141; Kimmelmann/Peitz 2018a, 46 f.), nicht ganz unerheblich. Zunehmend wird auch in berufs- und wirtschaftspädagogischen Disziplinen gefordert, die Sprachniveaus der jeweiligen Zielgruppe stärker zu berücksichtigen (vgl. Kimmelmann/Peitz 2018b, 157 ff.; Siemon et al. 2016). Dies ist m. E. nicht nur auf die didaktische Gestaltung von Lehr-/Lern-Settings zu beziehen, sondern ist vielmehr auch als eine an Forschende gerichtete Aufforderung zur zielgruppenadäquaten Gestaltung von Forschungsdesigns zu verstehen. In der Summe bedeutet dies, vorhandene sprachliche Kompetenzen und die Selbstreflexionsfähigkeit der jeweiligen Zielgruppe bei der Wahl des Erhebungsverfahrens stärker zu berücksichtigen. Gegebenenfalls muss dann beispielsweise eine Reformulierung bereits etablierter Erhebungsinstrumente vorgenommen werden (vgl. Schwabl/Janssen/Sloane 2020, 141). Dabei ist die Forderung, Erhebungsverfahren der Zielgruppe entsprechend zu gestalten, nicht neu. Die Gegenstandsangemessenheit von Instrumenten zählt wie ihre Angemessenheit für die jeweilige Zielgruppe zu den Grundprinzipien qualitativer Forschung (vgl. Steinke 2010, 326 f.).

Im vorliegenden Fall bedeutet dies also einerseits, ein den sprachlichen Kompetenzen der Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen angemessenen Zugang zu wählen, welcher zugleich eine gewisse Lebensweltnähe aufweist. Andererseits muss das verwendete Erhebungsinstrument aber auch dazu geeignet sein, den jeweiligen Forschungsgegenstand angemessen zu erfassen. Wenn nun – wie im vorliegenden Beispiel – die Selbstbilder von Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen im Fokus stehen, wobei es sich ja letztlich um eine identitätstheoretische Frage handelt, dann erfordert dies nicht nur eine Beschreibung der Zielgruppe und die Wahl eines zielgruppenadäquaten Zugangs, sondern auch eine Konkretisierung des Forschungsgegenstands, wofür – zumindest in diesem Fall – zuvorderst eine begriffliche Schärfung notwendig ist.

3 Von klassischen sozialwissenschaftlichen Identitätstheorien zur Leib-Körper-fundierten Modellierung von Identität

Eine der zentralen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter ist die Suche nach einer Antwort auf die Frage Wer bin ich? Dies gilt Disziplinen übergreifend als unstrittig. Allerdings muss man durchaus kritisch konstatieren, dass vergleichsweise wenig Einigkeit darüber herrscht, mit welchen Begriffen dieses Thema überschrieben werden soll. Dies zeigt sich nicht nur an der teilweise synonymen Verwendung der Begriffe Identität, Selbst oder Selbstkonzept (vgl. Thomsen et al. 2018, 92). Auch wenn diese von einer Vielzahl sozialwissenschaftlicher Ansätze thematisiert werden, ist es sinnvoll, eine theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Identität bzw. etymologisch verwandten Begriffen zunächst bei den klassischen Identitätstheorien zu beginnen. Diese bilden das Fundament. Ebenso sinnvoll ist es allerdings, diese im Anschluss dahingehend zu befragen, ob sie unter den Bedingungen postmoderner Gesellschaften noch tragfähig sind. Der Beitrag spricht sich schließlich für eine stärkere Berücksichtigung von Leib und Körper aus, wenn es um die Modellierung von Identität geht.

3.1 Überblick über sozialwissenschaftliche und entwicklungspsychologische Ansätze

Sicherlich einer der soziologischen Stützpfeiler, wenn es um Fragen der Identität geht, ist Georg Herbert Mead (1968). Ihm gelingt es zu zeigen, dass die Fähigkeit reziproke Perspektiven einzunehmen grundlegend für die Herausbildung von Identität ist. Dies geschieht zunächst im frühen Kindesalter, indem man im Spiel beispielsweise die Rolle zentraler Bezugspersonen einnimmt. Später entwickelt sich daraus die Vorstellung über die in einer Gemeinschaft geltenden Normen, Regeln oder sozialen Rollen. Identität kann schließlich verstanden werden als das sich aus der Fähigkeit des Individuums, in Abständigkeit zu sich selbst zu treten (vgl. Roselt 2009, 310), ergebende reflexive Bewusstsein über sich und über seine situationsspezifischen Handlungsmuster und -optionen. Im Wesentlichen ist damit Identität das Ergebnis des komplexen Verhältnisses von ‚I‘ und ‚me‘, welches Mead als ‚self‘ bezeichnet (vgl. Mead 1968, 216 ff.). Demgegenüber betrachtet Erving Goffman (1956) Identität als das Ergebnis sozialer Zuschreibungsprozesse. Seine Ausführungen stellt er dabei anhand der Theatermetapher dar. So nimmt er an, dass Identität aus den dramaturgischen Leistungen von Individuen entsteht. Diese finden auf der sogenannten Bühne des Alltags statt: Individuen bedienen sich in bestimmten sozialen Settings verschiedener Facetten ihrer Identität und spielen diese gewissermaßen aus, um einerseits in solchen Interaktionsbeziehungen sozialen Erwartungen gerecht zu werden und andererseits, um auf Aspekte der eigenen Identität zu verweisen, die über an bestimmte Rollen gebundene soziale Zuschreibungen hinausweisen. Dabei ist die Fähigkeit zur Rollendistanz in diesem Zusammenhang nicht ganz unerheblich (vgl. Goffman 1973, 121).

Aus entwicklungspsychologischer Perspektive waren die Arbeiten von Erik H. Erikson (1973) wegweisend. Im Kern nimmt er acht Phasen an, die der Bewältigung entwicklungsphasentypischer Krisen dienen. Die Entwicklung von Identität wird dabei grundsätzlich als Prozess gedacht, im Rahmen dessen zukünftige Identitätsvorstellungen mit Selbstbildern und Fremdbildern abgeglichen werden müssen. Eine sogenannte Ich-Identität entsteht schließlich, wenn das Individuum von anderen als konsistent anerkannt wird. Wie Erikson nimmt auch Lothar Krappmann (1997) die Jugendphase als entscheidend für die Herausbildung von Identität an. Auch er denkt den Menschen als ein exzentrisches Wesen, was für die Entwicklung von Identität zentral ist. Damit ist Krappmann grundsätzlich anschlussfähig an die bisher skizzierten Ansätze. Allerdings versteht er Identitätsentwicklung stärker als einen lebenslangen Aushandlungsprozess, der darauf zielt, widersprüchliche Erwartungen zu einem sinnhaften Ganzen zu integrieren. Ihm zufolge ist das Individuum dazu angehalten, Identitätsentwürfe in Einklang mit teilweise widersprüchlichen, institutionalisierten Normen, sozialen Rollen und gesellschaftlich akzeptierten Lebenskonzepten zu bringen. In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff der „balancierenden Identität“ (ebd., 81) etabliert.

Vor dem Hintergrund der postmodernen Gesellschaft ist der alleinige Rekurs auf die sogenannten Klassiker unter den Identitätstheorien kaum mehr zeitgemäß, auch wenn sich bereits bei Krappmann (2005, 208 f.) Aspekte finden, die diesbezüglich anschlussfähig wären (vgl. Abels 2010, 447). Charakteristisch für die Postmoderne ist eine fortwährende Ausdifferenzierung und Pluralisierung von Lebenswelten im Zuge derer Individuen zunehmend mehr Handlungsoptionen haben. Dies gilt auch für die Entwicklung einer eigenen Identität. Sie sind gewissermaßen zur Positionierung aufgefordert, was unter den Bedingungen überkomplexer Rahmenbedingungen eine Herausforderung darstellt. Die Folge sind Bastel- und Patchwork-Identitäten (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994, 13; Keupp 2008). Darüber hinaus ist in der Postmoderne eine zunehmende Singularisierung zu beobachten, mit welcher der Trend zur Selbstinszenierung einherzugehen scheint: Subjekte kuratieren sich zunehmend selbst mit dem Ziel, möglichst authentisch und attraktiv zu sein (vgl. Reckwitz 2017, 9).

In der Zusammenschau kann die Herausbildung von Identität als ein reflexiver Prozess verstanden werden, in dem Identität zum Teil dem Individuum von außen zugeschrieben wird und was einen lebenslangen Prozess darstellt. Mit Bezug auf Krappmann (1997) kann dies zusammenführend verstanden werden als die Herstellung einer Balance zwischen individueller Identitätsentwicklung und gesellschaftlich akzeptierten Lebensentwürfen, welche erst in der Postmoderne etwas brüchiger werden. Spätestens unter den Bedingungen postmoderner Gesellschaften wird die Herausbildung einer Identität schließlich zur lebenslangen Aufgabe.

Ungeachtet der jeweiligen Differenzen spielen in den bisher skizzierten Ansätzen Leib und Körper nur eine marginale Rolle. Gugutzer (2002) beklagt diese Verengung auf das Sozial-Kognitive als „ein sachlich nicht zu rechtfertigendes Versäumnis“ (ebd., 58). Des Weiteren ist zu konstatieren, dass die beschriebenen Ansätze tendenziell eine mikrosoziologische Perspektive auf Identität einnehmen, wenngleich in postmodernen Konzepten eine Stärkung der makrosoziologischen Perspektive durchaus erkennbar ist.

3.2 Kultursoziologische Einbettung: Zur Identitätsrelevanz des Habitus

Der Einfluss von Kultur und Gesellschaft kann beispielsweise über eine stärkere Berücksichtigung kultursoziologischer Ansätze gelingen. An dieser Stelle argumentiere ich – in Anlehnung an die Arbeiten von Gugutzer (2002) – mit Bourdieus (1976) Theorie der Praxis (vgl. Schwabl 2020, 57 ff.). Deshalb werden im Folgenden die wesentlichen Argumentationslinien pointiert aufgegriffen und daraus mögliche identitätstheoretische Anknüpfungspunkte abgeleitet.

Nach Bourdieu erwerben Akteure im Laufe ihrer Sozialisation bestimmte Dispositionen, die – ohne dass es den Akteuren bewusst sein muss – in der sozialen Praxis handlungsleitend sind. Der Habitus wird dabei als eine durch soziale Praxis strukturierte Disposition verstanden, die gleichermaßen soziale Praxis strukturiert (vgl. Bourdieu/Waquant 1996, 154). Allerdings ist der Habitus nicht nur ein bestimmtes Set an kognitiven Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. Vielmehr ist er auch körperlich zu deuten, was letztlich in den Begriffen der Inkorporierung und Hexis zum Ausdruck kommt. Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang beispielsweise von „das Körper gewordene Soziale“ (ebd., 161). So gesehen ist der Habitus wortwörtlich die Inkorporierung sozialer und kultureller Strukturen. Als relativ dauerhaftes Set an sichtbaren Dispositionen kann er zudem als ein individuelles Symbol verstanden werden. Als solches ist er gewissermaßen identitätsrelevant (vgl. Bourdieu zit. n. Gugutzer 2002, 117). Darüber hinaus finden sich weitere Anknüpfungspunkte: Beispielsweise sind Akteuren die in sozialen Feldern geltenden Regeln und Anforderungen implizit präsent, weshalb sie mehr oder weniger ‚wissen‘, was man in bestimmten Situationen für gewöhnlich so tut oder besser lässt (vgl. ebd., 118). Dies fasst Bourdieu (1993) als „praktischen Sinn“ (ebd., 127). In Anlehnung daran spricht beispielsweise Gugutzer (2002) von einer Art Spürsinn für soziale Praxis und dem „sinnlich-spürenden Leib als Wahrnehmungs- und Orientierungsinstanz“ (ebd., 118).

Auch wenn sich bereits bei Bourdieu leibtheoretische Anknüpfungspunkte finden, können diese mit Hilfe von phänomenologisch-anthropologischen Ansätzen noch deutlicher herausgearbeitet werden, was im weiteren Verlauf mit Bezug auf Gugutzer (2002) geschieht.

3.3 Zur Leib-Körper-fundierten Modellierung von Identität

Zentral für das Leib-Körper-fundierte Identitätsmodell Gugutzers (2002) ist seine Auseinandersetzung mit Leibsein und Körperhaben, welche maßgeblich auf die Ansätze von Helmuth Plessner (1975), Maurice Merleau-Ponty (1966) und Hermann Schmitz (1992) zurückgeht, aber auch an sozialwissenschaftliche und kultursoziologische Ansätze anknüpft (vgl. Gugutzer 2002, 59 ff.). Grundlegend ist, dass der Mensch als ein exzentrisches Wesen verstanden wird, das in Distanz zu sich treten und sich selbst zum Objekt machen kann. Bei Plessner zeigt sich dies z. B. in Form der dreifachen Positionalität. Demnach ist der Mensch „ein Sein innerhalb des Leibes (Leibsein), ein Sein außerhalb des Leibes (Körperhaben) und die Einheit dieser beiden Aspekte (Selbst)“ (Gugutzer 2002, 65). Damit kann das Selbst verstanden werden als Einheit von Innen- und Außenwelt bzw. als eine Balance von Leibsein und Körperhaben (vgl. ebd., 67).

Mit Blick auf das Leib-Körper-fundierte Identitätsmodell Gugutzers (2002) kann festgehalten werden, dass der Mensch sein Leib ist, welchen er als Körper hat. Entwicklungsgeschichtlich geht dabei der Zustand des Leibseins dem des Körperhabens voraus. Von Körperhaben kann – vereinfacht dargestellt – erst gesprochen werden, wenn der Körper beherrschbar und zum Objekt des eigenen Handelns geworden ist. Die dialektische Beziehung zwischen Körper und Leib – wobei es sich um eine Differenzierung analytischer Art handelt – kann dabei als Ausgangspunkt für die Herausbildung von Identität verstanden werden (vgl. Gugutzer 2002, 127 f.). Für ein grundsätzliches Verständnis des Leib-Körper-fundierten Identitätsmodells werden zwar im Folgenden einige zentrale Aspekte festgehalten, dennoch handelt es sich dabei um eine deutliche Verkürzung. Eine zusammenfassende Darstellung findet sich beispielsweise bei Schwabl (2002, 78 ff.). Die ausführliche Grundlegung findet sich bei Gugutzer (2002).

- Der Leib geht ontologisch kognitiven Phänomenen voraus, welche wiederum z. B. für die Reflexion (leiblicher) Erfahrungen, deren Erinnerung und ihre Strukturierung in Form biografischer Narrationen zentral sind (vgl. ebd., 129). Zu einer tatsächlichen Identifikation mit solchen Narrationen allerdings kommt es nach Gugutzer (2002) erst, wenn das Individuum dieses Narrativ, das letztendlich eine Konstruktion der eigenen Lebensgeschichte darstellt, empfindet, wenn diese „also eine spürbare Stützung erfährt“ (ebd., 130).

- Für die Herausbildung von Identität ist die soziale Eingebundenheit des Individuums zentral. Während beispielsweise mit Bezug auf Mead von einer Notwendigkeit der Fähigkeit zur reziproken Perspektivübernahme gesprochen wird, geht Gugutzer – in Anlehnung an Schmitz – von einer interleiblichen Einbindung des Individuums aus, die es ihm ermöglicht, das Gegenüber sinnlich spürend zu erfahren (vgl. ebd., 132).

- Der Körper ist insofern identitätsrelevant, als er eine mögliche Projektionsfläche für Identitätsentwürfe darstellt. Nach Bourdieu (1987, 329) ist er eine Art von Kapital, das mit dem Ziel der Zuerkennung sozialer Anerkennung nach eigenen Wünschen und Vorlieben gestaltet werden kann. Ob sich derartige Investitionen allerdings lohnen, ist nicht gewiss. Denn letztlich entscheidet das soziale Umfeld, ob es eine bestimmte Erscheinung wertschätzt (vgl. Gugutzer 2002, 134 f.).

- Der Körper ist nicht nur ein reflexives Medium, vielmehr geht Gugutzer (2002) mit Bezug auf Bourdieu davon aus, dass sich im Körper inkorporierte und habitualisierte Wissensbestände manifestieren, z. B. kulturell geprägte Formen des Umgangs mit dem eigenen Körper (vgl. ebd., 133).

3.4 Zwischenruf: Kann Identität zur Darstellung gebracht werden?

Mit Blick auf die Zielsetzung dieses Beitrags stellt sich nun durchaus die Frage, ob Identität überhaupt (bewusst) zur Darstellung gebracht werden kann. In Anlehnung an Geimer (2014, 203) komme ich zu dem Schluss, dass in Selbstdarstellungen sowohl explizierbare, reflexive Komponenten als auch implizite Wissensbestände, die im Bereich des Präreflexiven oder Atheoretischen liegen, zum Ausdruck kommen (vgl. Schwabl 2020, 90 f.).

Mit Blick auf die thematisierten Voraussetzungen der Zielgruppe und mit Blick auf das skizzierte identitätstheoretische Fundament ergibt sich schließlich nahezu zwangsläufig die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit geeigneten wissenschaftlichen Verfahren zur Erfassung jugendlicher Selbstbilder.

4 Fotografien als Zugang zur Lebenswelt Jugendlicher

Wie bereits an früherer Stelle gezeigt, scheinen Jugendliche in berufsvorbereitenden Bildungsgängen einerseits Verbalisierungs- und Verständnisschwierigkeiten zu haben, andererseits fällt dieser Zielgruppe das reflexive Sprechen oder Schreiben – nicht nur über die eigene Person – schwer. Bereits hieraus kann die Forderung abgeleitet werden, dass Forschungsdesigns, die einen Zugang zu ihren Selbstbildern suchen, forschungsmethodisch andere Wege beschreiten müssen. Mit anderen Worten: Es bedarf einer Alternative zu sprachlich dominierten Erhebungsverfahren. Diese ist umso dringlicher, wenn es (auch) um inkorporiertes und habitualisiertes Wissen geht. Denn dabei handelt es sich um „durch und durch körperliche Phänomene“ (Gugutzer 2014, 92). Unabhängig davon wie gut die jeweiligen sprachlichen Kompetenzen oder die Selbstreflexionsfähigkeiten der Befragten ausgeprägt sind, stoßen sprachlich dominierte Erhebungsverfahren an ihre Grenzen, wenn es um eine Offenlegung des inkorporierten und habitualisierten Wissens geht. Unter anderem Meuser (2007, 222) betont, dass das Erfassen inkorporierten Wissens – sofern man es nicht nur als Metapher, sondern tatsächlich als buchstäblich in den Körper eingeschrieben versteht – mittels sprachlich dominierter Verfahren durchaus nicht unerhebliche Herausforderungen birgt, denn unabhängig von den jeweiligen sprachlichen Fähigkeiten, können solche Wissensbestände nur schwer reflektiert oder verbalisiert werden. Mit Blick auf die Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen gilt dies umso mehr, als Verfahren, die auf längere narrative Passagen zielen, um implizite Wissensbestände – denn genau darum handelt es sich ja in weiten Teilen, wenn es um die Rekonstruktion des Inkorporierten und Habitualisierten geht – zu erfassen, eine Herausforderung für diese Zielgruppe darstellen (vgl. Köttig/Rosenthal 2006, 189 ff.). Demgegenüber scheinen visuelle Datenformate eine gangbare Alternative zu sein.

Zudem kommt, dass in den vergangenen Jahren, z. B. seitens praxeologischer Forschungstraditionen, zunehmend gefordert wird, u. a. soziale Interaktionsprozesse stärker auch körperlich zu denken. Das heißt, nicht nur den Körper als Praxis und die Praxis des Körpers, sondern auch den Körper als soziale Konstruktion ernst zu nehmen (vgl. Gugutzer 2014, 93). Damit ist die (Re-)Produktion sozialer Ordnungen auch körperlich zu denken. Mit Blick auf die (Re-)Produktion sozialer Ordnungen spielen unter anderem soziale Medien, die im Zuge des technologischen Wandels enormen Zuwachs erfahren haben und bei welchen es sich in weiten Teilen auch um visuelle Medien handelt, eine zentrale Rolle (vgl. Bosch 2017). Vor allem bildbasierte Social Media-Plattformen (z. B. Instagram) sind derzeit unter Jugendlichen besonders beliebt (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2018, 38 ff.). In diesen zeigen sich nicht nur geschlechterspezifische Praktiken der Selbstvergewisserung, über welche sich letztlich Geschlechterordnungen (re-)produzieren. Mit ihnen ist gewissermaßen auch der Zwang zur (körperlichen) Selbstoptimierung verbunden (vgl. Kirchhoff/Zander 2018, 95). Visuelle Daten bergen nicht nur mit Blick auf die Rekonstruktion sozialer Ordnungen und (Körper-)Praktiken ein enormes Potenzial. Mit ihrer Hilfe können zudem Wissensbestände offengelegt werden, die in weiten Teilen präreflexiv sind und daher kaum verbalisiert werden können.

Besonders Fotografien sind in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen eine attraktive Alternative, denn sie ermöglichen auch dann einen Zugang, wenn dieser über sprachlich dominierte Verfahren nur schwer möglich ist. Dies mag daran liegen, dass Sprache und Text nicht zu den wichtigsten Ausdrucksmitteln dieser Zielgruppen zählen (vgl. Pilarczyk/Mietzner 2003, 32). Im Zuge des technologischen Fortschritts und des damit einhergehenden Aufschwungs verschiedener Social Media-Plattformen hat sich diese Tendenz m. E. noch einmal deutlich verschärft. Dabei werden die sogenannten sozialen Medien längst nicht nur als Möglichkeit der Vernetzung oder des sozialen Austauschs diskutiert, vielmehr sind sie Plattformen für die eigene Selbstdarstellung (vgl. Kietzmann et al. 2011, 243 ff.) und können als Experimentierräume für verschiedene Identitätsentwürfe verstanden werden (vgl. Tillmann 2014, 43). In der diesem Beitrag zugrundeliegenden Forschungsstudie standen dabei Selfies im Mittelpunkt. Diese sind heute eine weit verbreitete Form der visuellen Selbstdarstellung und fester Bestandteil (nicht nur) jugendlicher Lebenswelten. In Selfies spielt der Körper, vor allem Gesicht und Oberkörper, eine zentrale Rolle, was nicht zuletzt eine Folge der Produktionsbedingungen ist. Damit eigenen sich Selfies in hohem Maße für sozialwissenschaftliche Forschungsstudien, die einen Zugang zu inkorporierten und habitualisierten Wissensbeständen suchen (vgl. Schwabl 2020, 95 ff.).

Eine stärkere Berücksichtigung von Fotografien in sozialwissenschaftlichen Forschungsdesigns ist letztlich auch deshalb zu betonen, weil mit ihnen die Herausforderung über den Körper zu sprechen, was prinzipiell einen Zugang zu mentalen Bildern und kulturellen Wissensbeständen erfordert und besonders für jene Zielgruppen eine Herausforderung darstellt, die aufgrund eines bestimmten soziokulturellen Hintergrundes nicht über die relevanten Sprachcodes verfügen, überwindbar wird (vgl. Kirchhoff 2016, 110). Eine stärkere Integration von Fotografien birgt damit nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sich im Zuge des technologischen Fortschritts wandelnden Kommunikations- und Selbstdarstellungsstrategien Jugendlicher und der Forderung eines an ihrer Lebenswelt orientierten Zugangs enormes Potenzial, denn sprachlich dominierte Erhebungsverfahren stoßen immer dann an ihre Grenzen, wenn es um einen Zugang zu impliziten Wissensbeständen geht.

5 Inszenierungen Jugendlicher in Selfies

Sofern Fotografien die zentrale Datengrundlage darstellen, was in diesem Beitrag der Fall ist, erfordert dies zu einem bestimmten Zeitpunkt eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Medium der Fotografie und diesbezüglich eine Positionierung der Forschenden. Diese ist dann – nicht zuletzt der Nachvollziehbarkeit halber – auszuweisen. Ohne nun die Diskussion der bildstrukturellen Besonderheiten und des zugrundeliegenden rezeptionstheoretischen Verständnisses zu ausführlich zu gestalten – dies geschieht an anderer Stelle (vgl. Schwabl 2020, 105 ff.) – möchte ich einige wesentliche Punkte festhalten: Es wird davon ausgegangen, dass Fotografien vielmehr Sinn- als Abbilder sind (vgl. Michel 2006). D. h., obwohl sie augenscheinlich „Bezeugungscharakter“ (Geimer 2009, 33) zu haben scheinen, sind sie interpretationsbedürftig. Sie führen gewissermaßen einen Überschuss an Bedeutung mit sich und sind mehrdeutig, polysem und gerade deshalb kommentar- oder interpretationsbedürftig (vgl. Barthes 2015 [1964], 34; Boehm 2010, 34; Michel 2006, 19). Der Sinn von Fotografien ergibt sich schließlich aus einem komplexen Zusammenwirken von Bild, Bildrezipierenden und Bildproduzierenden. Im Wesentlichen verfolge ich dabei eine rezeptionstheoretische Perspektive. In Anlehnung an ein wissenssoziologisch-praxeologisches Paradigma gehe ich davon aus, dass es sich bei der Fotografie um eine Kulturobjektivation handelt, in welchen sich immanenter Sinn manifestiert (vgl. Mannheim 1964; Bohnsack 2017).

5.1 Forschungsdesign

Ausgangspunkt für die diesem Beitrag zugrundeliegende Studie war, dass aufgrund der Sprachkompetenzdefizite und der nur eingeschränkt vorhandenen (Selbst-)Reflexionsfähigkeit von Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen nach einer Alternative zu sprachlich dominierten Erhebungsverfahren gesucht wurde. Dabei fiel die Wahl auf Fotografien.

Konkret wurden die Jugendlichen eines ostwestfälischen Berufskollegs, welche zum Zeitpunkt der Erhebung einen berufsvorbereitenden Bildungsgang besuchten, gebeten, über den Zeitraum von einer Woche jeden Tag ein Selfie aufzunehmen und über den Messenger-Dienst WhatsApp an mich zu senden. Hinsichtlich der Motivwahl und der Gestaltung der Selfies wurden den Jugendlichen weder explizit noch implizit Vorgaben gemacht. Als Alternative zum Messenger-Dienst wurde angeboten, die Selfies an eine geschützte E-Mail-Adresse zu senden. Trotz der forschungsethischen Bedenken, die sowohl mit den Jugendlichen selbst als auch mit ihren Erziehungsberechtigten und den Lehrenden diskutiert wurden, favorisierten die an der Studie Teilnehmenden ausnahmslos den Messenger-Dienst. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen von Feierabend et al. (2018, 34). Da Selfies in der Regel mit der Smartphone-Kamera aufgenommen und anschließend über eine der gängigen Social Media-Plattformen geteilt werden, war diese Präferenzsetzung nicht gänzlich überraschend. Vor dem Hintergrund forschungsethischer Kriterien (vgl. Unger 2014, 22 ff.), wurden im Rahmen der im Vorfeld der Studie eingeholten Datennutzungs- und Einverständniserklärungen datenschutzrechtliche Hinweise zum Erhebungsmedium aufgenommen.

Im Rahmen der Datenerhebung war die an die Jugendlichen gerichtete Aufforderung: Zeige, wer du bist. Dies war der Grundtenor des Flyers, der zur Bewerbung der Erhebung erstellt wurde. Neben drei Icons, welche die Aufnahme eines Selfies stilisieren, enthielt der Flyer weitere die Phantasie der Teilnehmenden anregende Fragen. Diese waren durchweg offen formuliert, so dass die Relevanzsetzung bei den Jugendlichen lag. Auch Nachfragen seitens der Jugendlichen z. B. dazu, was auf den Selfies abgebildet sein sollte, wurden offen und nicht steuernd beantwortet. Ziel war, die an der Studie teilnehmenden Jugendlichen nicht zu beeinflussen und einen möglichst unverstellten Zugang zu ihren Wirklichkeiten zu bekommen (vgl. Schwabl 2020, 194 f.).

Die Erhebung wurde im Frühjahr 2016 durchgeführt. Insgesamt nahmen daran 14 Jugendliche mit einem Durchschnittsalter von 17,4 Jahren teil. Die Hälfte war weiblich. Mit acht Personen hatte etwas mehr als die Hälfte Migrationshintergrund. Dies spiegelt den relativ hohen Anteil an Lernenden mit Migrationshintergrund in berufsvorbereitenden Bildungsgängen wider (vgl. Schwabl/Janssen/Sloane 2020, 143). Hinsichtlich des Migrationshintergrunds orientierte ich mich an der Definition des Statistischen Bundesamtes. Demnach hat eine Person dann Migrationshintergrund, wenn sie oder mindestens ein Elternteil mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde (vgl. Destatis 2020).

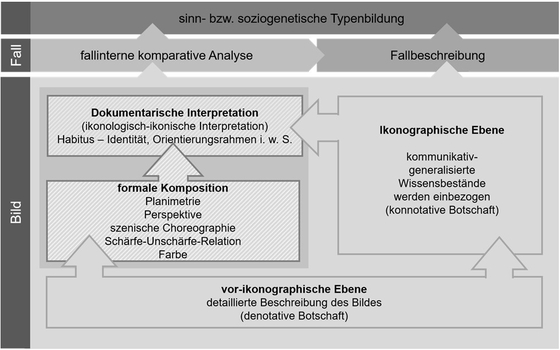

Im Schnitt haben die Teilnehmenden während des Erhebungszeitraums rund sechs Selfies gesendet.[1] Nach der Datenbereinigung – von den Analysen ausgenommen waren z. B. Bilder, die von Dritten aufgenommen wurden, und Bilder, bei denen es sich nicht um Selfies handelte – bestand der Datenpool aus 80 Selfies, von welchen 59 Selfies mittels der Dokumentarischen Bildinterpretation analysiert wurden (vgl. Bohnsack 2011, 2014; Przyborski 2018). Diese gestaltete sich dabei über verschiedene Ebenen (vgl. Abb. 1), welche u. a. auf die Wissenssoziologie Karl Mannheims (1964) sowie die kunstgeschichtlichen Ansätze von Erwin Panofsky (1987a, b) und Max Imdahl (1988, 1996) zurückgehen. Vor allem mit dem Rekurs auf Imdahl wird dabei der Eigenlogik des Bildes Raum gegeben. Auf eine ausführliche Darstellung der einzelnen Ebenen wird im Folgenden verzichtet. Dies geschieht beispielsweise bei Bohnsack (2011, 2014).

Abbildung 1: Ebenen des Analyseprozesses (eigene Darst., in Anl. an Przyborski 2018b, 154 bzw. Bohnsack/Michel/Przyborski 2015, 21).

Abbildung 1: Ebenen des Analyseprozesses (eigene Darst., in Anl. an Przyborski 2018b, 154 bzw. Bohnsack/Michel/Przyborski 2015, 21).

Die Summe der analysierten Bilder ist auf das Kriterium der theoretischen Sättigung zurückzuführen (vgl. Strübing 2014, 33). Dabei wurden zunächst verschiedene Selfies eines Falls extensiv interpretiert, bis sich abzeichnete, dass auch durch eine Fortsetzung der Analyse weiterer Selfies keine weiteren Erkenntnisse generiert werden können. Sobald sich eine theoretische Sättigung abzeichnete, wurden die Ergebnisse – zunächst auf Ebene des Falls, anschließend fallübergreifend – vergleichenden Interpretationen unterzogen, die auf eine sinn- bzw. soziogenetische Typenbildung zielten.

Aufgrund des gewählten Settings ergaben sich, über die visuellen Daten hinaus, gelegentlich Kommunikationsanlässe. Eine Teilnehmende hat beispielsweise darum gebeten, ein bestimmtes Selfie nicht zu analysieren: „Ich nehme das [Selfie, F. S.] statt das andere. Können sie das andere wieder löschen? Meine Freunde finden das nicht so gut, obwohl es anonym bleibt“ (Schwabl 2020, 196). Ihrem Wunsch bin ich selbstverständlich nachgekommen. Derartige Kommunikationsanlässe wurden nicht in den Auswertungsprozess einbezogen. Zwar wären sie sozialwissenschaftlich gesehen durchaus von Interesse (vgl. König 2015, 89). Allerdings würden die Bilder durch den Rekurs auf begleitende Kommentierungen lediglich eine sekundäre Rolle einnehmen (vgl. Neumann-Braun 2017, 345), was ihrer Ikonizität und den sich durch das genuin Bildliche ergebenden Erkenntnismöglichkeiten nicht gerecht werden würde (vgl. Imdahl 2006, 319; Przyborski 2018, 44 ff.).

5.2 Ergebnisse

Bei den Inszenierungen der Jugendlichen handelt es sich um eine mediale Auseinandersetzung mit Identitätsentwürfen, welche sich in Form der fotografischen Selbstdarstellungen manifestieren. Im Folgenden werden die Ergebnisse der sinn- und soziogenetischen Typenbildung (vgl. Bohnsack 2017, 60; Mannheim 1980, 85 ff.) vorgestellt. Wenngleich die Analysen auf Ebene der jeweiligen Selfies bzw. des Falls durchgeführt wurden, zielt die Dokumentarische Methode weniger auf die Generierung von Fallbeschreibungen, sondern auf eine Rekonstruktion der sozialen Genese von Orientierungsrahmen (vgl. Bohnsack 2017, 118).

5.2.1 Sinngenetische Typenbildung

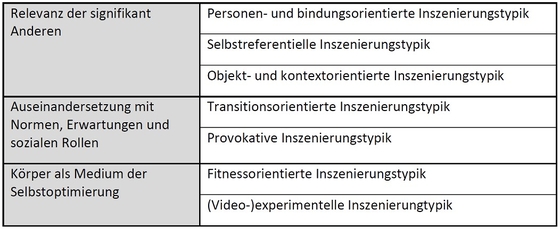

Im Rahmen der sinngenetischen Typenbildung geht es darum, die auf Ebene des jeweiligen Falls identifizierten Orientierungsrahmen zu kontrastieren und in Form von Idealtypen zu generalisieren. Insgesamt konnten hierdurch sieben Inszenierungstypiken identifiziert werden, die sich anhand von drei Bezugspunkten des theoretischen Fundaments strukturieren: Einerseits finden sich Inszenierungstypiken, die stärker auf identitätstheoretische Aspekte wie (1) die Relevanz signifikant Anderer oder (2) die Auseinandersetzung mit Normen, Erwartungen und sozialen Rollen verweisen. Andererseits finden sich (3) Inszenierungspraktiken, die körperliche Aspekte im Bereich der Selbstoptimierung betonen (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Sinngenetische Inszenierungspraktiken

Die zentralen Merkmale der jeweiligen Inszenierungstypiken werden im Folgenden pointiert beschrieben. Ausführlicher und exemplarisch mit Selfies illustriert sind die Darstellungen in Schwabl (2020, 219-251).

(ad 1) Die Relevanz der signifikant Andereren

Während sich bindungsorientierte Inszenierungstypen gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit anderen Personen inszenieren, worüber sich eine nahe und innige Beziehung dokumentiert, findet man beim personenorientierten Inszenierungstyp zwar auch ein In-Relation-Setzen zu anderen Personen, allerdings grenzt sich dieser eher gegenüber anderen Personen ab und inszeniert sich ihnen gegenüber dominant. Bei beiden Typen ist aber davon auszugehen, dass die jeweils neben den Selfieautoren Abgebildeten für deren Selbstdarstellung eine zentrale Rolle spielen (vgl. ebd., 220 ff.). Kontrastierend hierzu ist der selbstreferentielle Inszenierungstypus. Dieser ist ausschließlich auf sich selbst bezogen und bildet sich stets allein, häufig vor einem Spiegel ab. Auffallend ist dabei eine jeweils zentrale Positionierung im Bild. Der Bildhintergrund ist demgegenüber i. d. R. relativ ereignisarm und nichtssagend (vgl. ebd., 228 ff.). Von diesen unterscheiden sich deutlich objekt- und kontextorientierte Inszenierungen, in welchen die Selfieautoren bestimmte Objekte (z. B. Nahrungsmittel) in die Kamera halten oder sich vor touristischen Attraktionen (z. B. Brandenburger Tor) inszenieren (vgl. ebd., 231).

(ad 2) Die Auseinandersetzung mit Normen, Erwartungen und sozialen Rollen

Die transitionsorientierte Inszenierungstypik kann verstanden werden als eine Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben, die in der Jugendphase zu bewältigen sind. Hier werden beispielsweise berufliche Orientierungen angesprochen. Während sich im Rahmen dessen tendenziell eine Anerkennung tradierter Normen- und Wertevorstellungen abzeichnet (vgl. ebd., 232 ff.), deutet sich bei der provokativen Inszenierungstypik eher eine Abgrenzung von tradierten Wertesystemen und vorgelebten Lebensmustern älterer Generationen an. Im Rahmen dessen werden u. a. tendenziell risikobehaftete Praktiken thematisiert. Man inszeniert sich zudem betont cool und überlegen. Teilweise kann ein maskulines Imponiergehabe identifiziert werden, was als eine Versicherung der eigenen Männlichkeit gelesen werden kann (vgl. ebd., 240 ff.).

(ad 3) Der Körper als Medium der Selbstoptimierung

Auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper ist eine zentrale Aufgabe der Jugendphase. Versteht man den Körper in Anschluss an Bourdieu (1987) als Kapital, so ist er prinzipiell offen für Investitionen und kann nach individuellen Wünschen gestaltet werden. In der Regel ist dies verbunden mit dem Wunsch nach sozialer Anerkennung. Derartige körperbezogene Selbstoptimierungstendenzen konnten auch in den Inszenierungen der Jugendlichen identifiziert werden und finden sich z. B. in Form fitnessorientierter Inszenierungspraktiken. In den Selfies männlicher Jugendlicher bedeutet dies beispielsweise das Aufgreifen maskulin konnotierter (Körper-)Stereotype. In diesen wird der maskuline Oberkörper sehr deutlich in Szene gesetzt. Allerdings geschieht dies, ohne dass ein muskulöser Körperbau offensiv gezeigt wird. Vielmehr wird stellvertretend darauf verwiesen, z. B. indem Berge von Nahrungsergänzungsmitteln vor der Brust gehalten werden (vgl. ebd., 245 ff.). Demgegenüber findet die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und seine Optimierung beim (video-)experimentellen Inszenierungstypus eher im virtuellen Raum statt, beispielsweise werden hier potenzielle Identitätsentwürfe anhand von Avataren geprobt (vgl. ebd., 249 f.).

5.2.2 Soziogenetische Typenbildung

Die Dokumentarische Bildinterpretation zielt vorrangig darauf, den Entstehungskontext eines Typus, „die Genese der Sinngenese“ (vgl. Przyborski 2018, 123), aufzudecken. Im Rahmen der soziogenetischen Typenbildung wird deshalb nach Differenzierungen der auf Ebene der sinngenetischen Interpretationen identifizierten Typiken gesucht und geprüft, ob diese auf unterschiedliche Erfahrungsräume zurückgeführt werden können. In der Regel werden hierbei beispielsweise geschlechts-, milieu-, entwicklungs- oder generationstypische Erfahrungsräume unterschieden (vgl. Bohnsack 2017, 119). Aber auch eine Differenzierung hinsichtlich anderer Erfahrungsräume (z. B. Familie) oder Ereignisse (z. B. Mauerfall) ist denkbar (vgl. Nohl 2013, 49 f.). In der Regel verfügt eine Person über verschiedene Erfahrungsräume. So kann der Erfahrungsraum ‚Milieu‘ beispielsweise unter dem Einfluss des Erfahrungsraums ‚Generation‘ stehen. Die „Mehrdimensionalität von Erfahrungsräumen“ (Bohnsack 2017, 117) ist forschungspraktisch durchaus eine Herausforderung, denn es ist notwendig, eine mögliche Überlagerung verschiedener Erfahrungsräume, z. B. generations- und milieuspezifische Erfahrungsräume, aufzudecken (vgl. Bohnsack 2017, 118; Przyborski 2018, 89).

Im Rahmen der soziogenetischen Typenbildung konnten aus den Selfies des Samples zwei solche strukturierend wirkenden Dimensionen identifiziert werden. So lassen sich die auf sinngenetischer Ebene identifizierten Inszenierungstypiken anhand der Erfahrungsräume (1) Geschlecht und (2) Migrationshintergrund differenzieren (vgl. Tab. 2).

(ad 1) Geschlecht als strukturierend wirkende Dimension

Während sich bei männlichen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund eher distanzierte und selbstreferentielle Inszenierungspraktiken sowie kontextorientierte Inszenierungspraktiken finden und sich eine leichte Tendenz zum maskulinen Imponiergehabe und zu provokativen Inszenierungen andeutet, finden sich bei weiblichen Jugendlichen eher bindungsorientierte Inszenierungspraktiken, nur vereinzelt provokative und teilweise (video-)experimentelle Inszenierungspraktiken (vgl. ebd., 252 ff.).

Insgesamt betrachtet ergibt sich unter Berücksichtigung des Erfahrungsraums Geschlecht ein eher diffuses Bild, welches klarer wird, wenn man den Migrationshintergrund als eine weitere strukturierend wirkende Dimension hinzuzieht.

Tabelle 2: Soziogenetische Typenbildung

(ad 2) Migrationshintergrund als strukturierend wirkende Dimension

Wenn der Migrationshintergrund als eine weitere strukturierend wirkende Dimension berücksichtigt wird, dann wird deutlich, dass sich vor allem bei männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich fitness- und körperorientierte Inszenierungspraktiken sowie provokative Inszenierungspraktiken mit sehr deutlichem maskulinem Imponiergehabe finden. Orte der Inszenierungen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise das Fitnessstudio oder die Shisha-Bar. Auffallend ist, dass weibliche, gleichaltrige Personen in den Selfies männlicher Jugendlicher mit Migrationshintergrund nicht abgebildet sind.

Bei weiblichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund finden sich demgegenüber auffallend häufig transitionsorientierte Inszenierungspraktiken und auch hier zeichnet sich ab, dass gleichaltrige männliche Jugendliche keine Rolle in ihren Inszenierungen zu spielen scheinen. Das heißt nicht, dass das jeweils andere Geschlecht nicht relevant für das jeweilige Selbstbild wäre, allerdings in dem Bild, das man öffentlich von sich zeigt, ist es das nicht (vgl. Schwabl 2020, 254). In diesem Punkt unterscheiden sich Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich von jenen ohne Migrationshintergrund: Bei Letzteren finden sich nämlich durchaus Inszenierungen des jeweils anderen Geschlechts. Stellenweise wird – sowohl in den Selfies männlicher wie weiblicher Jugendlicher ohne Migrationshintergrund – sogar offensiv auf (intime) Paarmomente verwiesen (vgl. ebd., 223 ff.).

5.3 Bewertung der Ergebnisse

Nun darf zu Recht gefragt werden, wie diese Ergebnisse zu bewerten sind. Auf Geschlecht als strukturierend wirkende Dimension wird auch im Rahmen anderer Studien, bei denen Selfies oder Selbstportraits die Datengrundlage darstellen, verwiesen. Albury (2015) beispielsweise kann zeigen, dass sich sowohl bei weiblichen als auch männlichen Jugendlichen sexualisierte Inszenierungspraktiken finden. Während es bei Probanden eher der muskulöse Oberkörper ist, der in Szene gesetzt wird, ist es bei Probandinnen das Dekolleté. Ein entscheidender Unterschied allerdings ist, dass derartige Inszenierungen bei Probandinnen in aller Regel negativ konnotiert werden (vgl. ebd., 1742). Demgegenüber kommen beispielsweise Klika und Kleynen (2007, 135) zum Ergebnis, dass bei männlichen Jugendlichen die Praktik des Verhüllens hinter legerer Kleidung überwiegt. Weibliche Jugendliche hingegen betonen – ihnen zufolge – ihre weiblichen Vorzüge. Diesbezüglich sind die Ergebnisse anschlussfähig an Albury (2015). Auch Kirchhoff und Zander (2018, 95 f.) verweisen darauf, dass eine muskulöse und gangsterartige Männlichkeit bei Jungen nicht sichtbar wird. Mit Blick auf die Inszenierungen weiblicher Jugendlicher hingegen sprechen sie von einer Adaption ‚männlicher Killer-Coolness‘. Konträr dazu ist eine Studie aus dem spanischen Sprachraum, im Rahmen derer sich andeutet, dass der maskuline, muskulöse Körper in visuellen Inszenierungen überrepräsentiert ist (vgl. Enguix/Gómez-Narváez 2018, 115 f.).

Trotz der teilweise aufgezeigten Anschlussfähigkeit der Ergebnisse, werden dennoch auch Differenzen zu den Ergebnissen dieser Studie sichtbar. Mit Blick auf das jeweilige Forschungsdesign der referierten Studien sind die Ergebnisse jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Kirchhoff und Zander (2018) haben männliche und weibliche Jugendliche gebeten, in einer schulischen Umgebung ein Gruppenportrait aufzunehmen. Verwendet wurde dabei die Kamera eines Laptops. In der Studie von Klika und Kleynen (2007) hingegen wurden die Fotos von den Forschenden aufgenommen, die den Anweisungen der Abgebildeten folgten. Hier ist in der Tat fraglich, ob es sich im originären Sinne um Selfies handelt (vgl. Schwabl 2020, 95 ff.). Enguix et al. (2018) analysierten Selfies z. B. auf Instagram. Allerdings ist hier ein Einfluss der jeweiligen Plattform nicht gänzlich von der Hand zu weisen (vgl. Schreiber 2017).

Bisher deutlich unterrepräsentiert hingegen sind Studien zu kulturspezifischen Inszenierungspraktiken. Dennoch sind einige Studien zu nennen, welche gender- bzw. kulturspezifische Inszenierungspraktiken thematisieren. In diesen werden allerdings weniger die Inszenierungspraktiken Jugendlicher explizit in den Fokus gerückt. Williams/Marquez (2015) beispielsweise skizzieren genderspezifische Differenzen unter Millenials in New York und Texas. Tiidenberg (2015) zeigt anhand qualitativer Interviews bzw. der Analyse von Fotografien schwangerer, russischer Frauen auf Instagram heteronormative Genderordnungen auf. Nemer/Freeman (2015) skizzieren im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie Selfie-Praktiken in den Favelas von Brasilien.

Die vorliegende Studie verfolgt hinsichtlich der Wahl des Zugangs zur Zielgruppe einen Ansatz, der in berufs- und wirtschaftspädagogischen Disziplinen bisher selten gewählt wurde. Damit gibt diese Studie einen Einblick, wie die Erforschung einer bestimmten Zielgruppe lebensweltnah gestaltet werden kann. Eine Vergleichbarkeit mit den in diesem Unterkapitel referierten Studien ist allerdings nur bedingt gegeben. Darüber hinaus möchte ich auf weitere Limitationen hinweisen. Diese ergeben sich beispielsweise durch das spezifische Setting und Sample. In der Folge wäre noch zu prüfen, ob sich die identifizierten Inszenierungspraktiken bei Jugendlichen allgemein finden oder ob sie für die Jugendlichen in berufsvorbereitenden Bildungsgängen spezifisch sind. Ebenfalls bedingt durch das Sample war es, dass bis auf Geschlecht und Migrationshintergrund kaum weitere Strukturdimensionen identifiziert werden konnten. Auch dies wäre zukünftig zu Beginn des Forschungsprozesses – bei der Zusammensetzung des Samples – stärker zu berücksichtigen (vgl. Bohnsack 2014, 217).

6 Ausblick

In diesem Beitrag wurde der Zugang zur Lebenswelt Jugendlicher mittels Fotografien gewählt. Dabei wurde gezeigt, dass Fotografien – konkret Selfies – eine gangbare Alternative zu sprachlich dominierten Erhebungsverfahren darstellen, welche vor allem dann geeignet sind, wenn es um die Rekonstruktion von Wissensbeständen geht, die in weiten Teilen im Bereich des Impliziten liegen. Auch vor dem Hintergrund körperliche Wissensbestände stärker zu berücksichtigen, bergen visuelle Daten enormes Potenzial.

Die Erforschung der Selbstbilder Jugendlicher mittels solcher alternativer Zugänge zu ihren Lebenswelten ist in berufs- und wirtschaftspädagogischen Disziplinen bisher eine vergleichsweise selten genutzte Möglichkeit. Dabei wird verschiedentlich darauf verwiesen, dass vor allem bildbasierte soziale Medien in den vergangenen Jahren einen enormen Zuwachs bei dieser Zielgruppe erfahren haben (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2018, 38 ff.). Das Teilen und Liken von Bildern kann dabei als ein fester Bestandteil der Lebenswelt Jugendlicher verstanden werden (vgl. Wampfler 2016, 103). Bildbasierten sozialen Medien wie beispielsweise Instagram kommt dabei nicht nur eine Vernetzungs- und Kommunikationsfunktion zu. Sie sind vielmehr auch eine Möglichkeit der Selbstdarstellung und können zur Identitätsbildung beitragen (vgl. Kremer 2013, 6). Die Entwicklung einer eigenen Identität gehört zu den zentralen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Sozialen Medien scheinen hier eine nicht ganz unerhebliche Rolle zu spielen. Denn sie bieten die Möglichkeit, verschiedene Facetten des Selbstbilds bild-, text- oder audiobasiert darzustellen (vgl. Britz 2013, 253). Sie können gewissermaßen als ein Schon- und Experimentierraum für (heterogene) Identitätsentwürfe verstanden werden (vgl. Tillmann 2014, 43). Die Entwicklung der eigenen Identität findet so gesehen auch in digitalen Räumen statt.

Eine an der Lebenswelt von Jugendlichen orientierte Forschung sollte daher stärker auch jugendkulturell gängige Praktiken berücksichtigen. So kann auch dann ein Zugang zu den Selbstbildern einer bestimmten Zielgruppe gelingen, der sonst nur schwer möglich erscheint. Der Beitrag veranschaulicht dabei eine Möglichkeit der forschungsmethodischen Umsetzung. Zudem wurden die Ergebnisse der diesem Beitrag zugrundeliegenden Forschungsstudie skizziert. Diese deuten gender- und migrationsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Inszenierungen Jugendlicher in Selfies an. Vor dem Hintergrund der Reichweite und Aussagekraft von Fotografien ist allerdings zu sagen, dass eine Ergänzung der Erhebung um weitere Daten durchaus gewinnbringend wäre. Ähnlich wie Daten, die mittels sprachlich dominierter Verfahren gewonnen werden, sind Fotografien interpretationsbedürftig. So hätten die an der Studie teilnehmenden Jugendlichen beispielsweise im Nachgang im Sinne einer kommunikativen Validierung zu ihren Selfies zusätzlich befragt werden können.

Literatur

Abels, H. (2010): Identität. Über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch ein Individuum ist, den nicht leicht zu verwirklichenden Anspruch auf Individualität und die Tatsache, dass Identität in Zeiten der Individualisierung von der Hand in den Mund lebt. 2. Aufl. Wiesbaden.

Albury, K. (2015): Selfies, Sexts, and Sneaky Hats: Young Peoples‘s Understandings of Gendered Practices of Self-Representation. In: International Journal of Communication, 9, 1734–1745.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2018): Bildung in Deutschland 2018. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld.

Baethge, M./Baethge-Kinsky, V. (2012): Zu Situation und Perspektiven der Ausbilungsvorbereitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in NRW. Eine explorative Studie an ausgewählten Berufskollegs. Im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW. Online: http://www.sofi-goettingen.de/fileadmin/Publikationen/abschlussbericht-ausbildungsvorbereitung.pdf (31.01.2019).

Barthes, R. ([1964] 2015): Rhetorik des Bildes. In: Barthes, R. (Hrsg.): Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. 7. Aufl. Frankfurt am Main, 28-46.

Beck, U./Beck-Gernsheim, E. (1994): Individualisierung in modernen Gesellschaften - Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie. In: Beck, U./Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. 1. Aufl. Frankfurt am Main, 10-39.

Boehm, G. (2010): Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. 3. Aufl. Darmstadt.

Bohnsack, R. (2011): Qualitative Bild- und Videointerpretation. Die dokumentarische Methode. Opladen und Farmington Hills.

Bohnsack, R. (2014): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden 9., überarbeitete und erweiterte Auflage. Opladen und Toronto.

Bohnsack, R. (2017): Praxeologische Wissenssoziologie. Opladen/Berlin/Toronto.

Bohnsack, R./Michel, B./Przyborski, A. (2015): Dokumentarische Bildinterpretation In: dies. (Hrsg.): Dokumentarische Bildinterpretation. Methodologie und Forschungspraxis. Opladen, Berlin, Toronto, 11-33.

Bosch, A. (2017): Dinge, Leiblichkeit und Weltzugang. Fragen zur Ästhetik und Aisthesis von Kindheit und Jugend. In: Schinkel, S./Herrmann, I. (Hrsg.): Ästhetik in Kindheit und Jugend. Bielefeld, 111-125.

Bourdieu, P. (1976): Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. 1. Aufl. Frankfurt/M.

Bourdieu, P. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main.

Bourdieu, P. (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. 1. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main.

Bourdieu, P./Waquant, L. (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main.

Britz, K. (2013): Auf dem Weg zur Mitte. Bildung und Darstellung personaler Identität mit Produkten, Marken und digitalen Medien. Culture – discourse – history 4. Berlin.

Destatis (2020): Migrationshintergrund. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html (04.05.2020).

Dilger, B. (2007): Der selbstreflektierende Lerner. Eine wirtschaftspädagogische Rekonstruktion zum Konstrukt der „Selbstreflexion“. Wirtschaftspädagogisches Forum 33. Paderborn: Eusl-Verlagsgesellschaft mbH.

Dilger, B./Sloane, P. F. E. (2007): Das Wesentliche bleibt dem Auge verborgen, oder? Möglichkeiten zur Beobachtung und Beschreibung selbst regulierten Lernens. In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik online - bwp@, Ausgabe 13. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe13/dilger_sloane_bwpat13.pdf (20.03.2020).

Enguix, B./Gómez-Narváez, E. (2018): Masculine Bodies, Selfies, and the (Re)configurations of Intimacy. In: Men and Masculinities, 21 (1). Online unter: DOI: 10.1177/1097184X17696168, 112–130.

Erikson, E. H. (1973): Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze. Frankfurt am Main.

Feierabend, S./Plankenhorn, T./Rathgeb, T. (2018): JIM 2018. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Online: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf (10.01.2019).

Frehe, P. (2015): Auf dem Weg zu einer entwicklungsförderlichen Didaktik am Übergang Schule - Beruf. Dissertation. Wirtschaftspädagogisches Forum Band 52. Detmold.

Geimer, A. (2014): Zur Unwahrscheinlichkeit von Bildung: Potenzielle Subjektivierungskrisen vor dem Hintergrund der Relation von Habitus, Identität und diskursiven Subjektfiguren. In: Rosenberg, F. v./Geimer, A. (Hrsg.): Bildung unter Bedingungen kultureller Pluralität. Wiesbaden, 195-213.

Geimer, P. (2009): Theorien der Fotografie zur Einführung. 3. Aufl. Hamburg.

Goffman, E. (1956): The presentation of self in everyday life. Edinburgh: University of Edinburgh.

Goffman, E. (1973): Interaktion: Spaß am Spiel. Rollendistanz. München.

Gugutzer, R. (2002): Leib, Körper und Identität. Eine phänomenologisch-soziologische Untersuchung zur personalen Identität. Wiesbaden.

Gugutzer, R. (2014): Leibliche Praktiken der Geschlechterdifferenz. Eine Neophänomenologische Kritik der Praxeologie des Körpers in handlungstheoretischer Absicht. In: Behnke, C./Lengersdorf, D./Scholz, S. (Hrsg.): Wissen - Methode - Geschlecht: Erfassen des fraglos Gegebenen. Wiesbaden, 91-106.

Imdahl, M. (1988): Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. 2. Aufl. Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste60. München.

Imdahl, M. (1996): Giotto. Zur Frage der ikonischen Sinnstruktur. In: Imdahl, M. (Hrsg.): Gesammelte Schriften. Band 3, 1. Auflage, Frankfurt am Main, 424-463.

Imdahl, M. (2006): Ikonik. Bilder und ihre Anschauung. In: Boehm, G. (Hrsg.): Was ist ein Bild? 4. Aufl. München, 300-324.

Keupp, H. (2008): Identitätskonstruktionen in der spätmodernen Gesellschaft. In: Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 7, H. 2, 291-308.

Kietzmann, J. H. et al. (2011): Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. In: Business Horizons, 54, H. 3, 241-251.

Kimmelmann, N./Peitz, N.-M. (2018a): Sprache als Ticket in das Ausbildungssystem? Die inklusive Gestaltung von Qualifizierungsbausteinen aus sprachlicher Perspektive. In: Frehe-Halliwell, P./Kremer, H.-H. (Hrsg.): Anschlüsse eröffnen, Entwicklungen ermöglichen. Qualifizierungsbausteine inklusiv in einer dualisierten Ausbildungsvorbereitung: Reflexionen und Ergebnisse aus dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt QBi. Detmold, 45-76.

Kimmelmann, N./Peitz, N.-M. (2018b): „Sprache ist das Werkzeug der Inklusion“. Befunde aus der forschungsbasierten Entwicklungsarbeit in ausbildungsvorbereitenden Bildungsgngen in NRW. In: Sprache im Beruf, 1, H. 2, 153-174.

Kirchhoff, N. (2016): Reden über den Körper als Handlungsproblem von Schüler/innen. Zur Erweiterung von Gruppendiskussionen durch Collagen und fotografische Selbst-Inszenierungen. In: ZQF, 17. Jg., Heft 1_2/2016, 107-131.

Kirchhoff, N./Zander, B. (2018): „Aussehen ist nicht wichtig!“ - Zum Verhältnis von Körperbildern und Körperpraktiken bei der Herstellung von Geschlecht durch männliche und weibliche Jugendliche. In: GENDER, 1/2018, 81-99. Online unter: https://doi.org/10.3224/gender.v10i1.06 (20.01.2020).

Klika, D./Kleynen, T. (2007): Adoleszente Selbstinszenierung in Text und Bild. In: Friebertshäuser, B./Felden, H. von/Schäffer, B. (Hrsg.): Bild und Text. Methoden und Methodologien visueller Sozialforschung in der Erziehungswissenschaft. Opladen und Farmington Hills, 159-177.

König, K. (2015): Dialogkonstitution und Sequenzmuster in der SMS- und WhatsApp-Kommunikation. In: Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique), vol. 63., 87-107.

Köttig, M./Rosenthal, G. (2006): Können sozial benachteiligte und problembelastete Jugendliche ihre Lebensgeschichte erzählen? Anleitungen zu einer konsequenten und sensiblen narrativen Gesprächsführung. In: Rosenthal, G. et al. (Hrsg.): Biographisch-narrative Gespräche mit Jugendlichen. Chancen für das Selbst- und Fremdverstehen. Opladen, 189-221.

Krappmann, L. (1997): Die Identitätsproblematik nach Erikson aus einer interaktionistischen Sicht. In: Keupp, H./Höfer, R. (Hrsg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. 1. Aufl. Frankfurt am Main, 66-92.

Krappmann, L. (2005): Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1969. 10. Aufl. Stuttgart.

Kremer, H.-H. (2013): Social Media. Potentials and Challenges for Vocational Education. In: Beck, K./Zlatkin-Troitschanskaia, O. (Hrsg.): From diagnostics to learning success. Proceedings in vocational education and training. Rotterdam, 129-140.

Mannheim, K. (1964): Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk. Eingeleitet und herausgegeben von Kurt H. Wolff. Berlin und Neuwied.

Mead, G. H. (1968): Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main.

Merleau-Ponty, M. (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin.

Meuser, M. (2007): Repräsentation sozialer Strukturen im Wissen. DokumentarischeMethode und Habitusrekonstruktion. In: Bohnsack, R./Nentwig-Gesemann, I./Nohl, A.-M. (Hrsg.): Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. 2. Aufl. Wiesbaden, 209-224.

Michel, B. (2006): Bild und Habitus. Sinnbildungsprozesse bei der Rezeption von Fotografien. Wiesbaden.

Neumann-Braun, K. (2017): Selfies. Oder: kein fotografisches Selbstporträt ohne den Anderen. In: Eberle, T. S. (Hrsg.): Fotografie und Gesellschaft. Phänomenologische und wissenssoziologische Perspektiven. Bielefeld, 343-348.

Nohl, A.-M. (2013): Relationale Typenbildung und Mehrebenenvergleich. Neue Wege der dokumentarischen Methode. Qualitative Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS.

Panofsky, E. (1987a): Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst (1932/1964). In: Kaemmerling, E. (Hrsg.): Bildende Kunst als Zeichensystem, 4. Aufl. Köln, 185-206.

Panofsky, E. (1987b): Ikonographie und Ikonologie. In: Kaemmerling, E. (Hrsg.): Bildende Kunst als Zeichensystem, 4. Aufl. Köln, 207-225.

Pilarczyk, U./Mietzner, U. (2003): Methoden der Fotografieanalyse. In: Ehrenspeck, Y./Schäffer, B. (Hrsg.): Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden, 19-36.

Plessner, H. (1975): Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. 3. Aufl. Sammlung Göschen 2200. Berlin, New York.

Przyborski, A. (2018): Bildkommunikation. Qualitative Bild- und Medienforschung. Berlin, Boston.

Reckwitz, A. (2017): Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. 1. Aufl. Berlin.

Roselt, J. (2009): Exzentrische Menschen. In: Roselt, J. (Hrsg.): Seelen mit Methode. Schauspieltheorien vom Barock- bis zum postdramatischen Theater. 2. Aufl. Berlin, 310-312.

Schmitz, H. (1992): Leib und Gefühl. Materialien zu einer philosophischen Therapeutik. 2. Aufl. Innovative Psychotherapie und Humanwissenschaften 48. Paderborn.

Schreiber, M. (2017): Showing/Sharing: Analysing Visual Communication from a Praxeological Perspective, Volume 5, Issue 4, 37-50.

Schwabl, F. (2020): Inszenierungen im digitalen Bild. Eine Rekonstruktion der Selfie-Praktiken Jugendlicher mittels der dokumentarischen Bildinterpretation. Wirtschaftspädagogisches Forum Band 69. Detmold.

Schwabl, F./Janssen, E. A./Sloane, P. F. E. (2020): Sprachsensible Formulierung von Erhebungsinstrumenten. Exemplarisch veranschaulicht anhand der Validierung der für den Einsatz im berufsschulischen Übergangssystem reformulierten Fassung eines Fragebogens zur Selbsteinschätzung der Lerngewohnheiten. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 138-152.

Siemon, J. et al. (Hrsg.) (2016): Beruf und Sprache. Anforderungen, Kompetenzen und Förderung. Beiheft 28 der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart.

Sloane, P. F. E. (2014): Wo die wilden Kerle wohnen! Das Jungenproblem in Klassen des Übergangssystems. Editorial. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 110, H. 1, 1-16.

Steinke, I. (2010): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, U./Kardorff, E. v./Steinke, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 8. Aufl. Reinbek bei Hamburg, 319-331.

Strübing, J. (2014): Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils. 3. Aufl. Qualitative Sozialforschung. Wiesbaden:.

Thomsen, T. et al. (2018): Selbstkonzept und Selbstwert. In: Lohaus, A. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Berlin, 90-111.

Tiidenberg, K. (2015): Odes to Heteronormativity: Presentations of Femininity in Russian-Speaking Pregnant Women’s Instagram Accounts. In: International Journal of Communication, Vol. 9, 146-1758.

Tillmann, A. (2014): Selfies. Selbst- und Körpererkundungen Jugendlicher in einer entgrenzten Gesellschaft. In: Lauffer, J./Röllecke, R. (Hrsg.): Lieben, Liken, Spielen. Digitale Kommunikation und Selbstdarstellung Jugendlicher heute. Medienpädagogische Konzepte und Perspektiven. München.

Unger, H. v. (2014): Forschungsethik in der qualitativen Forschung: Grundsätze, Debatten und offene Fragen. In: Unger, H. v./Narimani, P./M´Bayo, R. (Hrsg.): Forschungsethik in der qualitativen Forschung. Reflexivität, Perspektiven, Positionen. Wiesbaden, 15-39.

Wampfler, P. (2016): Facebook, Blogs und Wikis in der Schule. Ein Social-Media-Leitfaden. 2. Aufl., Göttingen, Bristol.

Williams, A. A./ Marquez, B. A. (2015): The Lonely Selfie King: Selfies and Conspicuous Presumption of Gender and Race. In: International Journal of Communication, Vol. 9., 1775-1787.

Zinnecker, J. (2001): Stadtkids. Kinderleben zwischen Straße und Schule. Weinheim.

[1] Weil im Folgenden gelegentlich vom ‚Fall‘ die Rede ist, wird darauf hingewiesen, dass ein Fall alle analysierten Selfies eines Teilnehmenden umfasst.

Zitieren des Beitrags

Schwabl, F. (2020): Fotografien als Zugang zur Lebenswelt Jugendlicher. Eine Analyse der digitalen Inszenierungspraktiken Jugendlicher im berufsschulischen Übergangssystem. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 38, 1-24. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe38/schwabl_bwpat38.pdf (24.06.2020).