Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 38 - Juni 2020

Jugendliche Lebenswelten und berufliche Bildung

Hrsg.: , , &

Lebenswelt als Ausgangspunkt für gemeinsames Lernen – Zur Bedeutung der Lebenswelt in inklusiven Lehr-Lernsituationen der beruflichen Bildung

Lebenswelten bilden den Ausgangspunkt für die Ermöglichung gemeinsamer Lehr-Lernprozesse. Es soll gezeigt werden, dass das Verständnis der Lebenswelten der Auszubildenden eine wichtige Voraussetzung ist, mit der in der beruflichen Bildung vorherrschenden Heterogenität insbesondere unter dem Aspekt von Inklusion umzugehen. „Unterricht“ als das Schaffen von Lernsituationen soll unter Inklusionsperspektive den Beteiligten ermöglichen, gemeinsam an Lernaufgaben zu arbeiten. Dazu wird hier zunächst auf Inklusion und auf einen phänomenologischen Lebenswelt- und Situationsbegriff eingegangen. In einem weiteren Schritt wird der Zusammenhang zwischen Situation, Lebenswelt und Lernen unter einer systemtheoretischen Perspektive erläutert. Lehrer*innen an berufsbildenden Schulen sind immer schon mit Heterogenität im Unterricht konfrontiert. In einem zweiten Schritt werden daher einige Ergebnisse einer empirischen Untersuchung bei Lehrkräften dargestellt, die im Rahmen eines BMBF-Projektes zum Thema „Inklusive Berufsbildung und Situationsdefinition“ (Förderkennzeichen 01NV1711) gewonnen wurden, mit welchen Methoden sie versuchen, die Lebenswelten ihrer Schüler aufzuschließen und diese zu verstehen.

Lifeworld as a starting point for joint learning - On the significance of the lifeworld in inclusive teaching-learning situations in vocational education and training

Joint teaching and learning processes start with the lifeworld. It will be shown that understanding apprentices’ lifeworlds is an important premise to cope with heterogeneity in vocational education particular with regard to inclusion. “Tuition” as creating learning situations with regard to inclusion should allow apprentices to learn together. To explain the relations, we will start with a closer look to inclusion, lifeworld and situation. We will then use systems theory to look deeper at the connection between situation, lifeworld and learning. Vocational teachers have always been confronted with heterogeneity in teaching. Therefore, in a second step we will show some results from a empirical study on how teachers already try to get access to and to understand lifeworlds of their pupils.

1 Heterogenität als Ausgangslage und Herausforderung

Die Unterschiedlichkeit der Schüler*innen in vielerlei Hinsicht ist immer schon integraler Bestandteil der beruflichen Bildung, insbesondere in der Form des dualen Systems. „Heterogenität“ ist geradezu eine Zustandsbeschreibung der Lage in beruflichen Schulen. Bestrebungen, auch in der beruflichen Bildung inklusiv (oder eigentlich: noch inklusiver) zu agieren, erhöhen dabei diese Heterogenität zusätzlich und bringen neue Anforderungen an das Unterrichten mit sich. Beschreibt „Heterogenität“ also den Zustand, so ist „Inklusion“ im weiteren Sinne der Prozess, der zu mehr Heterogenität führt.

„Heterogenität“ hat viele Facetten, kann sich bspw. auf Herkunft, sozialen Status, Vorbildung, Leistungsfähigkeit etc. pp. beziehen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie Einfluss auf die Lebenswelten der Schüler*innen haben und über diesen Weg für Lernen relevant werden Diese Lebenswelten bilden im Folgenden den Ausgangspunkt für die Untersuchung der Ermöglichung gemeinsamer Lehr-Lernprozesse in einer inklusiven Berufsbildung.

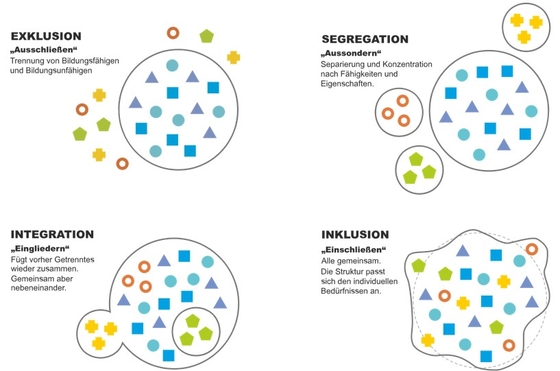

2 Von Exklusion zu Inklusion – ein Prozess in Teilschritten

Oftmals wird in der Diskussion um Inklusion eine räumliche Perspektive der physischen Teilnahme resp. Teilhabe eingenommen: „Dass ein Räume voraussetzendes Verständnis dennoch immer wieder Anschlussfähigkeit erzeugt, zeigt sich m. E. besonders an der fast schon berühmten Kreisgrafik, nach der sich die Menschen entweder lose außerhalb (Exklusion), gesondert außerhalb (Separation), innerhalb eines Innerhalbes (Integration) oder eben völlig frei innerhalb des Kreises (Inklusion) befinden“ (Schweder 2016, 2).

Abbildung 1: Kreisgrafik Schritte zur Inklusion.

Abbildung 1: Kreisgrafik Schritte zur Inklusion.

Bildrechte: Robert Aehnelt, Schritte zur Inklusion, CC BY-SA 3.0

Integration sollte dabei die Segregation in einzelne, unverbundene Bildungseinrichtungen beheben und dazu führen, so weit wie möglich alle Schüler*innen räumlich gemeinsam zu unterrichten. Das bedeutet jedoch nicht per se, dass tatsächlich gemeinsam an geteilten Inhalten gelernt, dass also kommunikativ gemeinsam unterrichtet würde. Vielmehr scheint mitunter ein räumliches Miteinander mit einem inhaltlichen Nebeneinander einher zu gehen, bei dem je nach Ausgangslage eigene Angebote mit eigenen Lehr- oder Betreuungskräften für unterschiedliche Gruppen gemacht werden. „Integration“ bedeutet dabei, dass jemand in ein bestehendes System zu integrieren ist, d.h. an etwas angepasst werden soll. Es gibt dabei auch Anzeichen, dass Integration in bestehende Strukturen in Verbindung mit der Notwendigkeit einer – aus der Sicht der bisherigen Mitglieder der Struktur – Sonderbehandlung zu Abgrenzungsprozessen führen kann, die mit der Integration eigentlich überwunden werden sollten (vgl. Huber/Wilbert 2012).

Solche Schwierigkeiten soll Inklusion beheben, indem hier nicht Gruppen oder Individuen in bestehende Strukturen integriert werden, sondern die Struktur selbst so verändert wird, dass es von vorneherein zu gemeinsamen Lehr-Lernprozessen kommt bzw. kommen kann. In Bezug auf berufliche Bildung erscheint Inklusion dabei zunächst einfacher, denn in der beruflichen Schule wie im Betrieb gibt es ‚eigentlich‘ keine Separierung nach Fähigkeiten und Eigenschaften. Tatsächlich wird jedoch auch hier über die entsprechenden beruflichen Bildungsgänge und die Zugänge zur Ausbildung in Form von Ausbildungsverträgen selektiert und segregiert. Zusätzlich existiert in den Berufsschulen eine Differenzierung zwischen der Ausbildung bspw. von Werkerklassen und solchen der regulären Ausbildung. Zumindest auf den ersten Blick ist dabei schwierig zu verstehen, warum Menschen, die für die gleiche Arbeitswelt ausgebildet werden und später miteinander arbeiten, in der Ausbildung dennoch getrennt behandelt werden.

Gewonnen wird bei räumlicher Inklusion, dass ab da die Möglichkeit besteht, dass für unterschiedliche Menschen nun die Wahrscheinlichkeit des Austauschs und des Miteinanders erhöht wird. Doch Inklusion möchte mehr. Sie bleibt nicht dabei stehen, „innerhalb bestehender Strukturen Raum zu schaffen auch für Menschen mit Behinderungen“ (Schulte 2016, 26). In Bezug auf Lehr-Lern-Prozesse sind dafür jedoch weitere Voraussetzungen nötig. Denn der Umstand, dass unterschiedliche Gruppen die gleichen Lernräume haben, lässt sie noch nicht gemeinsam (inklusiv) lernen (siehe dazu bspw. Reiser 1998). „In der Praxis beginnt die Selektion bereits damit, dass in inklusiven Klassen zieldifferenter Unterricht betrieben werden soll und angesichts der Heterogenität auch muss. Schülerinnen und Schüler ein und derselben Lerngruppe müssen dann nach unterschiedlichen Bildungsstandards unterrichtet werden und streben unterschiedliche Abschlüsse mit unterschiedlichen Selektionswirkungen an. Diese Differenzierung ist aber mit der Inklusionsabsicht schwer vereinbar, zumal dann, wenn man damit über die schulisch-pädagogische Inklusion hinaus eine gesellschaftliche Inklusion beansprucht, die mit einem schlechten Hauptschulabschluss weitaus schwerer zu erreichen ist als mit einem Abitur“ (Dammer 2011, 21f.). Das Problem entsteht durch die lediglich räumliche Perspektive, die nicht mehr als appellativen Charakter haben kann. Die inklusiven Strukturveränderungen ergeben sich nicht aus einer räumlichen Veränderung (i.e. Hinzunahme von Personen in bspw. eine Schulklasse), sondern aus einer kommunikativen: „Aus systemtheoretischer Perspektive ist es aufschlussreich, weitergehend zwischen der integrierenden Inklusion in das Organisationssystem Einzelschule einerseits und derjenigen in das Interaktionssystem Unterricht andererseits zu differenzieren. Ersteres ist verhältnismäßig leicht realisierbar, indem Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf der rechtliche, bauliche und organisatorische Zugang zu Regelschulen eröffnet wird. Herausfordernd und ressourcenaufwändig hingegen erscheint die integrierende Inklusion in das Interaktionssystem Unterricht“ (Drieschner 2014, 226). Nur die Einbindung aller in die kommunikativen Zusammenhänge des Unterrichts, also in den eigentlichen Lehr-Lern-Prozess, könnte zu einer Inklusion jenseits eines räumlichen Nebeneinanders führen. Verschiedentlich sind Ansätze zu beobachten, Inklusion im Bildungssystem systemtheoretisch zu erläutern (z. B. Zapfel 2018), allerdings scheinen diese Ansätze die systemtheoretische Ebene regelmäßig zu verlassen, wenn es um das eigentliche Unterrichtsgeschehen geht (so auch Drieschner 2014, 232ff.).

3 Inklusion aus systemtheoretischer Sicht

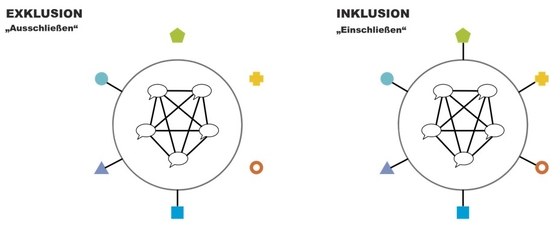

Betrachten wir Inklusion systemtheoretisch (im Sinne des Luhmannschen Ansatzes), dann geht es nicht mehr um Individuen, die in das System inkludiert sind oder nicht. Ein soziales System besteht nur aus Kommunikation (Luhmann 1999, 191ff.). ‚Menschen‘ als Vereinigung unterschiedlicher Systeme (psychisches System, Herz-Kreislaufsystem etc. pp.) befinden sich in der Umwelt sozialer Systeme, und die meisten ‚Teile‘ von ihnen sind systemtheoretisch irrelevant. In Bezug auf das hier betrachtete System von gemeinsamem Lernen und Unterricht sind nur die psychischen Systeme interessant, also das Bewusstsein der am Unterricht beteiligten oder zu beteiligenden Individuen. Hier sind alle diejenigen psychischen Systeme inkludiert, die strukturell an ein soziales System gekoppelt sind und somit zur Komplexität der Kommunikation beitragen und von ihr beeinflusst werden (Abbildung 2). Segregation ist dann Exklusion aus dem System „gemeinsamer Unterricht“, ebenso wie Integration, nämlich dann, wenn es auch dort an der strukturellen Kopplung mit einem gemeinsamen System Unterricht fehlt, so lange eigene Angebote für unterschiedliche Gruppen gemacht werden.

Abbildung 2: Exklusion und Inklusion systemtheoretisch

Abbildung 2: Exklusion und Inklusion systemtheoretisch

„Die Differenz von Inklusion und Exklusion bezieht sich auf die Art und Weise, in der eine Gesellschaft es den Individuen erlaubt, Personen zu sein und daher an der Kommunikation teilzunehmen“ (Baraldi/Corsi/Espositio 1999, 78). Mit „Personen“ sind dabei nicht Menschen an sich gemeint, sondern Adressat/ innen von Kommunikation (ebd.). Solange also eine individuelle Möglichkeit der Teilnahme an Kommunikation besteht, findet Inklusion statt. Dieses „an der Kommunikation teilnehmen“ macht nun den Unterschied zum räumlichen Inklusionsmodell aus.

Abbildung 3: Segregation und Integration systemtheoretisch

Abbildung 3: Segregation und Integration systemtheoretisch

Nimmt man den Terminus „inklusiver Unterricht“ ernst, so bedeutet er die strukturelle Kopplung aller psychischen Systeme an die Unterrichtskommunikation, also an das eine soziale System Unterricht. Diese Kopplung bewirkt eine Komplexitätsveränderung in den beteiligten Systemen. Voraussetzung für gemeinsamen Unterricht wäre es daher, dass die Komplexität eines sozialen Systems die psychischen Systeme nicht in einem Maß über- oder unterfordert, das für sie nicht mehr verarbeitbar ist. Gelingt das nicht, wären ggf. aus lerntheoretischer Sicht separate soziale Systeme (Segregation) für das Lernen der Beteiligten hilfreicher.

4 Situation und Lebenswelt als Ausgangspunkte für Kommunikation

Es stellt sich nun die Frage, wie die Anschlussfähigkeit der Kommunikation im sozialen System gewährleistet werden kann. Eine Voraussetzung ist, dass die Lehrkraft, die im Wesentlichen zur Produktion dieser Kommunikation beiträgt, selbst einschätzen kann, was anschlussfähig ist und was nicht. Dafür ist es notwendig, zu verstehen, was die anderen Beteiligten überhaupt verarbeiten können. Diese Verarbeitung findet im psychischen System statt, über dessen Beschaffenheit uns die Systemtheorie weniger sagt. Aber in einer phänomenologischen Perspektive können wir davon ausgehen, dass das, was verarbeitet werden kann, sich in der Lebenswelt der Beteiligten wiederfindet. Es bedarf dafür des Verständnisses der Lebenswelt der anderen und der Fähigkeit, geeignete Situationen für gemeinsames Handeln zu erzeugen. Das gilt dabei nicht nur für die Lehrkraft, sondern für alle beteiligten psychischen Systeme, also auch für die Schüler*innen mit und ohne Behinderung/Benachteiligung untereinander. Um also strukturelle Kopplungen zu ermöglichen, müssen die Lebenswelten der einzelnen transparent im Sinne von ‚verstehbar‘ werden, um strukturelle Kopplungen und damit gemeinsame Lernhandlungen zu befördern. Dazu betrachten wir zunächst „Situation“, um darauf aufbauend die Bedeutung von „Lebenswelt“ aufzeigen zu können.

4.1 Die Definition einer Situation

„Situation ist ein sehr spezifischer und in unterschiedlichen Disziplinen vielfach untersuchter Begriff (z. B. Hoefert/Brauns 1982; Markowitz 1979; Schulz-Schaeffer 2009), wenn auch in der Pädagogik eher weniger intensiv betrachtet (siehe auch Beck 1996, 87; anders bei Mollenhauer 1972). Üblich ist, ihn als „einen begrenzten und überschaubaren, auf das Handeln einzelner Personen bezogenen und in sich zusammenhängenden Ausschnitt aus dem Universum Raum und Zeit“ (Schulze 1998, 1386; vgl. zur Begriffsgeschichte Haupt 1984) zu betrachten. Ein Ausschnitt oder ein Punkt in Raum und Zeit ist allerdings in Bezug auf Personen nicht eine Situation, sondern eine „Lage“: „Menschen sind in der Lage, etwas zu tun; und Menschen befinden sich in einer jeweiligen Lage zur Welt. Im einen Fall bezeichnen wir damit anthropologische Fähigkeiten und Auszeichnungen; im anderen Fall bezeichnen wir das menschliche (Geworden-)Sein in Raum und Zeit, sein relationales hic et nunc. Diese raumzeitliche Verfasstheit menschlichen Zur-Welt- und In-der-Welt-Seins sind verschiedene wesenhafte Seinsverfassungen des existenzialen Daseins. Aus der Lage geraten wir in eine Situation, wenn die Welt widerständig, problematisch, herausfordernd wird. In der Situation treten praktische Lebensdimensionen in der Vordergrund - nicht selten das In-der-Welt-Sein dezentrierend: wenn beispielsweise die unsichere Selbstanfrage erfolgt, in welcher Lage sich jemand befindet und was gerade (ihm) passiert“ (Ziemann 2013, 7). Einige für die Untersuchung wesentliche Aspekte wollen wir aus diesem Zitat extrahieren: 1. „Lage“ ist ein Begriff für die gewordene Gegenwart. 2. Sie bezieht sich immer auf ein Individuum, das in einer Lage ist und hat einen räumlich-zeitlichen Bezug. 3. Situation ist nicht in der gleichen Weise beschreibbar. Sie hat eher ein Moment der Reflexion von Lage. In diesem Sinne ist Situation ebenso an Individuen gebunden wie Lage, aber nicht im gleichen Maß an Raum und Zeit. „Die Situation ist nicht die Lage, in der jemand an einem bestimmten Raum-Zeit-Punkt (objektiv) ist, sondern ‚Situation‘ ist die subjektive Wahrnehmung und Deutung all der oben genannten Faktoren zu einem bestimmten Raum-Zeit-Punkt“ (Reichertz 2013, 159). Zur Beschreibung von Situation sind wir also nicht darauf angewiesen, ihre Verfasstheit in Raum und Zeit zu untersuchen. Sie ist selbst nicht an Raum und Zeit gebunden – wie die Lage –, sondern verweist nur darauf.

Situation bekommt erst dann Bedeutung und damit Wirksamkeit, wenn Individuen ihr Bedeutung zumessen (Thomas-Theorem, Thomas/Thomas 1928, 571). Situationen ‚sind‘ also nicht an sich, sondern bedürfen erst der ‚Entdeckung‘ bzw. Erzeugung durch das Subjekt: „Zwischen den externalen, aussersubjektiv existierenden und in diesem Sinn objektiven Gegebenheiten einerseits und der subjektiven Rezeption und Interpretation dieser Gegebenheiten andererseits besteht eine Differenz, die wir mit Hilfe methodologischer Regeln und methodischer Kontrollen zu überbrücken versuchen, niemals aber wirklich zu überwinden oder zu dispensieren vermögen“ (Heid 2001, 515). Situationen sind nichts Definierendes und auch nichts Definiertes, sondern etwas zu Definierendes, gleichwohl sie als a priori mögliche Situationsdefinitionen bereits in der Lebenswelt vorhanden sind. Mit anderen Worten wird eine Situation erst zu einer Situation, wenn ein Ausschnitt aus der Lebenswelt bewusst und/oder zum Gegenstand gemacht wird. Das passiert dadurch, dass man ihn thematisiert, ihm also eine (subjektive oder intersubjektive) Bedeutung verleiht. Mit dieser Definition von Situation wird zugleich Komplexität reduziert, indem aus der Vielzahl möglicher Situationsdefinitionen selektiert wird.

4.2 Lebenswelt als Rahmen für Situationen

Die Welt, oder vielmehr die „Welten“, die Gegenstand der Konstruktion des Handelnden sind und in denen die Situativität des Handelns demnach gegeben ist bzw. erzeugt wird, klassifiziert Habermas. Er unterscheidet zwischen objektiver, subjektiver, sozialer und Lebenswelt (Habermas 1987a, 27ff.). Handeln in seinen verschiedenen Formen geschieht mit Bezug zu einer oder mehreren dieser Welten. Während die objektive, die subjektive und die soziale Welt Zielwelten von Handlungen darstellen, ist die Lebenswelt Ausgangspunkt. Sie ist „durch einen kulturell überlieferten und sprachlich organisierten Vorrat an Deutungsmustern repräsentiert“ (Habermas 1987b, 189). Während die Lebenswelt den Hintergrund bildet, vor dem Verständigung überhaupt erst erfolgen kann, bilden „die formalen Weltbegriffe ein Bezugssystem für das, worüber Verständigung möglich ist“ (Habermas 1987b, 192).

Eine Situation ist dabei ein Ausschnitt aus Verweisungszusammenhängen unserer Lebenswelt (Habermas 1987b, 187). Der zunächst von Edmund Husserl geprägte und später u.a. von Alfred Schütz übernommene Lebensweltbegriff beschreibt „die vorwissenschaftliche gemeinsame Erfahrungswelt, das ‚Reich der ursprünglichen Evidenzen‘“ (Dietz 1993, 31). Sie ist nicht Gegenstand von Interpretationen des Menschen, sondern der Rahmen, innerhalb dessen interpretiert wird. „Die Lebenswelt ist gleichsam der transzendentale Ort, an dem sich Sprecher und Hörer begegnen; wo sie reziprok den Anspruch erheben können, daß ihre Äußerungen mit der Welt (der objektiven, der sozialen oder der subjektiven Welt) zusammenpassen; und wo sie diese Geltungsansprüche kritisieren und bestätigen, ihren Dissens austragen und Einverständnis erzielen können“ (Habermas 1987b, 192). Dabei ist diese Lebenswelt entstanden aus den bereits erfolgten Konstruktionen und Interpretationen von Welt, besteht aus den intersubjektiven Gewissheiten und zu Selbstverständlichkeiten gewordenen Deutungen. Bildlich gesprochen liegt die Lebenswelt als erworbener Vorrat möglicher Deutungen zwischen dem a priori Gegebenem und der a posteriori strukturierten Welt.

Die Lebenswelt bezieht sich nun immer schon auf mögliche Situationsdefinitionen. „Verweisungszusammenhang“ im vorliegenden Kontext bedeutet, dass die Situation bereits den Verweis auf den korrespondierenden Ausschnitt der Lebenswelt enthält (Heidegger 1967, 70). Situation als Ausschnitt aus der Lebenswelt präsentiert sich damit als Wechselspiel zwischen der Definition einer Situation einerseits und der Beeinflussung des Definierenden (bzw. dessen Lebenswelt) durch eine Situation im Kontext des Verweisungszusammenhangs andererseits: „Die Situation verändert … in höchst merkwürdiger Weise die innere Wesensart des Menschen; er muss sich situationsgemäß geben, auch wenn er sich ganz wahr und persönlich verhalten möchte; andererseits wird die Situation nie in ‚photographischer‘ Treue und Ungebrochenheit von den Menschen aufgenommen, sondern der Ichheit entsprechend umgewandelt“ (Wiese 1924, zit. nach Markowitz 1979, 37).

Die Definition einer Situation im Rahmen der Lebenswelt ist im Weiteren begrenzt durch den Horizont als Begrenzung möglicher Situationsdeutungen durch lebensweltliche Grenzen; d.h. wir definieren nur solche Situationen, die in unsere Lebenswelt eingebettet sind. Die Lebenswelt wiederum, und mit ihr die Grenzen, verändern sich mit jeder neuen Erfahrung und natürlich mit dem Lernen. „Perspective and horizon are the interrelated features of what is phenomenologically called a situation (…). Being situated is the ongoing movement from the actual to the possible, the present to the future, the given to the new, the real to the imaginary. This movement or change is the principle of what we call experience and behaviour. To live means to live in and toward changing horizons“ (Graumann 1989, 97).

4.3 Lernen, Lebenswelt und Situation

Graumann beschreibt mit seinem „ongoing movement from the actual to the possible“ eine enge Verbindung zu Lernen. Denn der Aufbruch aus dem Jetzt in ein Zukünftiges in Bezug auf die Lebenswelt bedeutet auch Lernen. Lernen findet in Situationen statt (bspw. Lave 1991), und es meint auch die Erweiterung der Lebenswelt und mit ihr ihrer Grenzen. Wir können nur von dem ausgehend lernen, was in unserer Lebenswelt bereits eingebettet und durch unsere persönlichen Grenzen begrenzt ist, aber ebendiese durch Lernen erweitern.

Für den vorliegenden Zweck ist jetzt insbesondere das Lernen miteinander relevant. Hierbei haben wir es mit dem Problem zu tun, dass die Situationen nicht mehr lediglich individuell bestimmt werden können; vielmehr bedarf es einer gemeinsamen Definition der jeweils anstehenden Situation. „Die Situation ist jedem erst einmal aus seiner Perspektive gegeben und damit für jeden einzigartig, oft auch nicht genau bestimmt, sondern nur vorläufig oder vage, und die Deutungen sind entwicklungsoffen“ (Reichertz 2013, 161). Soll nun eine gemeinsame Lernsituation bewältigt werden, bedarf es des Bewusstwerdens und der Externalisierung der jeweils eigenen Lebenswelt einerseits, des Verstehens und Akzeptierens der jeweils anderen Lebenswelt andererseits, beides verbunden mit dem Erkennen der eigenen und fremden Grenzen. Eine solche gemeinsame Situationsdefinition kann nach Habermas über kommunikative Aushandlungsprozesse erreicht werden, in dem sich die Beteiligten auf eine gemeinsame Deutung verständigen (siehe Habermas 1987b, 185ff.). Dabei scheinen Situationstheorien oftmals davon auszugehen, dass alle an der Situation Beteiligten per se zu vergleichbaren Situationsdefinitionen kommen können (bspw. Reichertz 2013, 167). Das ist in inklusiven Lehr-Lern-Situationen nicht umstandslos gegeben. Denn es setzte voraus, dass sich die Lebenswelten der Beteiligten und ihre Horizonte deutlich ähneln. Die Entfernung der Lebenswelten steigt jedoch mit der Distanz der Lebenslagen: „Die Subjektivität der Lebenswelt ergibt sich also im doppelten Sinne: Einmal dadurch, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen unterscheiden. Zugleich dadurch, dass sich die Menschen selbst unterscheiden (in ihrer physischen und psychischen Ausstattung). Es unterscheidet sich also zum einen das, was wahrgenommen wird, zum anderen aber auch, wie etwas wahrgenommen wird“ (Kraus 2013, 149).

Wenn es dann darum geht, dass Menschen mit und ohne Behinderungen/Benachteiligungen gemeinsam lernen und handeln, ergo zu gemeinsam geteilten Situationsdefinitionen kommen, dann ist unmittelbar einsichtig, dass diese Ähnlichkeiten zumindest anfangs noch geringer ausfallen. Daher sind zunächst Möglichkeiten gemeinsamer Situationsdefinitionen zu schaffen. Die Beteiligten sind dafür in die Lage zu versetzen, die Lebenswelt und Grenzen der jeweils anderen zu verstehen. Gelingt das, so kann es zu gemeinsamen Situationsdefinitionen kommen: „Den Hintergrund einer kommunikativen Äußerung bilden also Situationsdefinitionen, die sich, gemessen am aktuellen Verständigungsbedarf, hinreichend überlappen müssen. Wenn diese Gemeinsamkeit nicht vorausgesetzt werden kann, müssen die Aktoren mit verständigungsorientiert eingesetzten Mitteln strategischen Handelns versuchen, eine gemeinsame Situationsdefinition herbeizuführen oder (…) direkt auszuhandeln“ (Habermas 1987b, 185). Diese wiederum sind Voraussetzung dafür, dass die psychischen Systeme am sozialen System Unterricht strukturell gekoppelt werden können. Für die Anschlussfähigkeit von Kommunikation ist es außerdem notwendig, dass die Komplexität des sozialen Systems die psychischen Systeme nicht über- oder unterfordert. Die Lebenswelt können wir dabei als Strukturierungshilfe für das psychische System betrachten. Legt die Kommunikation im sozialen System nun psychische Vorgänge nahe, die sich in der Struktur nicht nur nicht wiederfinden, sondern deutlich darüber hinaus gehen, fehlt die Anschlussmöglichkeit und die strukturelle Kopplung kann nicht funktionieren. Insofern ist ‚Lernen‘ immer auch eine Gratwanderung der latenten Überforderung psychischer Systeme, die im Gelingensfall und unter der Voraussetzung grundständiger Lebensweltkompatibilität zu einer Veränderung dieser Lebenswelt führt. Durch Komplexitätsaufbau im sozialen System findet so eine indirekte Beeinflussung der Entwicklung der Lebenswelt und der Horizonte statt.

4.4 Divergierende Lebenswelten und konvergierende Situationsdefinitionen – Wie ist das möglich?

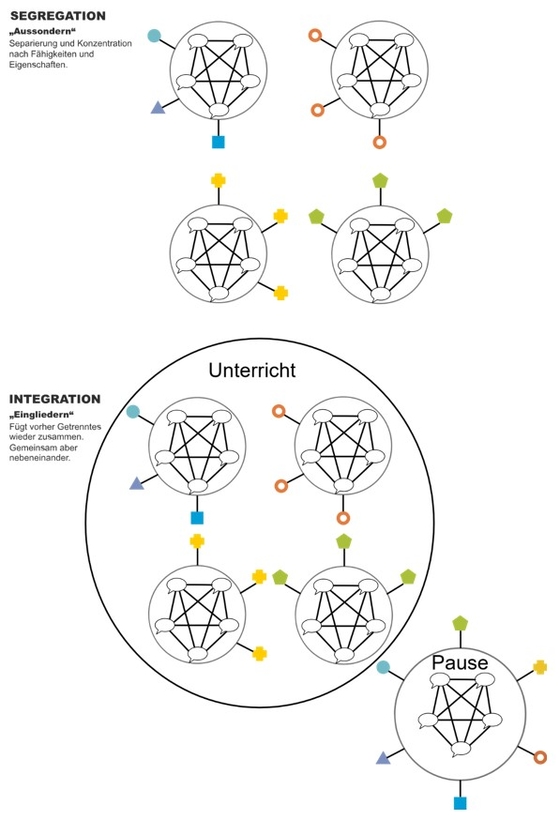

Lehr-Lern-Prozesse als soziale Systeme entstehen dadurch, dass Lernende und Lehrende als psychische Systeme daran strukturell koppeln. In einer solchen Kopplung stellt das eine System dem jeweils anderen seine Komplexität zur Verfügung, was für den Bestand des sozialen Systems sorgt, indem dort eine Homöostase zwischen Über- und Unterkomplexität angestrebt wird. Die Komplexität des psychischen Systems wird dabei auch durch die jeweilige Lebenswelt repräsentiert, d.h. dass die Lebenswelt der Hintergrund ist, vor dem Situationen gedeutet (definiert) werden. Die Situationsdefinition wiederum bestimmt, ob der einzelne zu einer Kommunikation etwas beitragen kann (konvergierende Situationsdefinition) oder nicht (divergierende Situationsdefinition) (Abbildung 4). Die Kommunikation und damit das soziale System rekurrieren also auf die Lebenswelt als Grundlage für das Hervorbringen der Kommunikation.

Abbildung 4: Von der Lebenswelt zum sozialen System

Abbildung 4: Von der Lebenswelt zum sozialen System

Kommt es zu divergierenden Situationsdefinitionen, sollte sich das soziale System von der Kommunikation über den Lerngegenstand zu einem kommunikativen Aushandlungsprozess über die Situationsdeutung ändern. Das Thema, das ein soziales System ausmacht, wäre dann nicht mehr das gemeinsame Lernen, sondern der Verstehensprozess der unterschiedlichen Lebenswelten (bzw. relevanter Teile). Dieser Verstehensprozess bildet die Voraussetzung für die Etablierung eines sozialen Systems „Lernen“. Ist ein solcher erfolgt, kann eine erneute Situationsdefinition entweder konvergieren und so zur Kommunikation über den Lerngegenstand führen, oder divergieren und erneute Aushandlungsprozesse erfordern. Auch ein Scheitern dieses Prozesses ist möglich und ggf. wahrscheinlich. Gemeinsames Lernen ist erst dann möglich, wenn sich die Situationsdefinitionen ausreichend angenähert haben, um ein gemeinsames soziales System zu begründen. Im Zuge des Verständigungsprozesses kommt es dabei auch zu Veränderungen der Lebenswelt (‚lernen‘) in dem Sinne, dass bei Überschreiten des jeweils subjektiven Horizontes der eigenen Situationsdefinition die Grenze der Lebenswelt sich verändern kann und im besten Falle die unterschiedlichen Situationshorizonte sich aufeinander zubewegen: „Insofern ist also auf Grund der operationalen Geschlossenheit menschlicher Kognition, [sic!] die Lebenswelt einerseits eine unhintergehbar subjektive Kategorie, die allerdings andererseits auf Grund der strukturellen Koppelung den Bedingungen der Lebenslage unterliegt“ (Kraus 2013, 152).

Die Wahrscheinlichkeit von vorne herein konvergierender Situationsdefinitionen sinkt mit zunehmender Divergenz der relevanten Lebenswelten. Insofern kommt bei steigender Heterogenität der Schülerschaft dem Abgleichen der Lebenswelten erhöhte Bedeutung zu. Allerdings gilt: „Kommunikation ist unwahrscheinlich“ (Luhmann 1981, 26). Der Lehrkraft kommt daher eine kommunikationsvermittelnde und -stiftende Rolle zu, und das gilt auch und insbesondere für die Aushandlung gemeinsamer Situationsdefinitionen und das Verständlichmachen der unterschiedlichen Lebenswelten. Allerdings sind die Schüler*innen dazu in gleicher Weise aufgefordert. Diese Überlegungen führen nun zu folgenden Fragestellungen in Bezug auf die Beförderung inklusiven Lehrens und Lernens:

- Wie können individuelle Lebenswelten für andere zugänglich und verständlich gemacht werden?

- Wie können Horizonte (i.S. von Grenzen der Lebenswelten) aufgezeigt und verstehbar gemacht werden?

- Mit welchen Strategien versuchen Lehrer*innen bereits, verschiedene Lebenswelten und Horizonte für andere sichtbar zu machen?

- Wie machen Schüler*innen (mit und ohne Beeinträchtigungen) ihre Lebenswelt für andere verstehbar, um gemeinsame Situationsdefinitionen möglich zu machen?

5 Methodisches Vorgehen in der qualitativen Studie

Diesen Fragen gehen wir im Weiteren anhand der Aussagen von Lehrkräften nach. Dazu wurden in Thüringen im Zeitraum Juni 2018-Januar 2019 24 Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen in einer Interviewstudie befragt. Die Befragung wurde mittels leitfadengestützter Interviews durchgeführt und diente der Entwicklung von Kategorien für eine bundesweite schriftliche Befragung, die hier nicht Thema ist. Da es bei unserem Forschungsansatz nicht um die empirische Überprüfung bestehender Theorien, sondern um die Entwicklung bzw. Auffindung neuer Theorien geht, orientierten wir uns am Ansatz der Grounded Theory (vgl. Glaser und Strauss, 1998). Die Theorie bzw. Theorien werden dabei systematisch aus speziell dafür erhobenen Daten entwickelt (vgl. Krotz, 2005, 160ff.). Ziel der Studie war es, das Handeln der in inklusiven Settings agierenden Personen im Hinblick auf das Verstehen von Lebenswelten zu eruieren. Dazu wurden Daten zur Selbst- und Fremdwahrnehmung von Lebenswelten sowie zur Situationsdefinition gesammelt. Es kamen Interviewteams, bestehend aus zwei Personen, zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass neben der Führung des Interviews auch Notizen für Rückfragen gesammelt werden konnten, um das Interview gezielt zu vertiefen. Die Interviews wurden mit Hilfe eines Aufnahmegerät aufgezeichnet und im Anschluss in schriftlichen Text transkribiert und mittels MaxQDA ausgewertet.

Der Methodologie der Grounded Theory folgend wurde sowohl zwischen den Gruppen als auch innerhalb der theoretischen Samples die Methode der konstanten Vergleiche durchgeführt. Abweichend von der üblichen Vorgehensweise bei der Grounded Theory Methode wurden die Interviews aus forschungsökonomischen Gründen nicht mit permanenten Zwischenschritten der vollständigen Auswertung vor der Durchführung des nächsten Interviews gesammelt. Auswertung und Interviewführung wurden parallel angeordnet. Die Auswertung erfolgte durch ein vierköpfiges Forscherteam. Zunächst wurde induktiv ein Kategoriensystem entwickelt und anschließend wurden die Interviews auf die Forschergruppe verteilt, einzeln ausgewertet und anschließend in mehreren gemeinsamen konsolidierenden Auswertungssitzungen zusammengefügt und diskutiert. Im Rahmen der Einzelauswertung wurde das Kategoriensystem erweitert. Die Erweiterungen wurden dann anhand der gemeinsamen Betrachtung und Diskussion aller Interviewpassagen in ein gemeinsames System überführt. Ziel dieses diskursiven Vorgehens war daneben auch die Erhöhung der Intercoder-Reliabilität und somit eine eindeutige Zuordnung der erhobenen Daten.

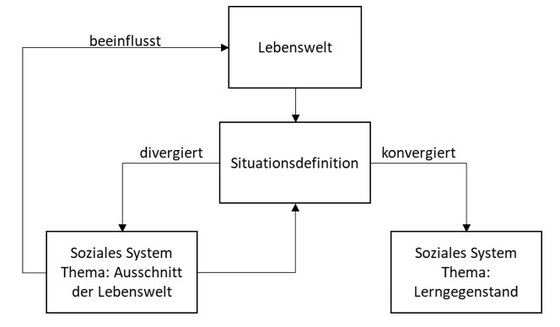

6 Die Suche nach Zugängen zu anderen Lebenswelten

Ein Unterricht, der inklusives Lernen dadurch ermöglichen soll, dass die Schüler*innen die jeweils andere Lebenswelt begreifen, bedarf zunächst des Zugangs zu anderen Lebenswelten. Die Lehrkräfte stellen dabei die ‚Verstehensvermittler*innen‘ dar. Sie müssen ergo zunächst selbst Zugang dazu bekommen, wo „wir als Menschen unter Mitmenschen in natürlicher Einstellung Natur, Kultur und Gesellschaft erfahren, zu ihren Gegenständen Stellung nehmen, von ihnen beeinflußt werden und auf sie wirken. In dieser Einstellung ist die Existenz der Lebenswelt und die Typik ihrer Inhalte als bis auf Widerruf fraglos gegeben hingenommen“ (Schütz 1972, 153).

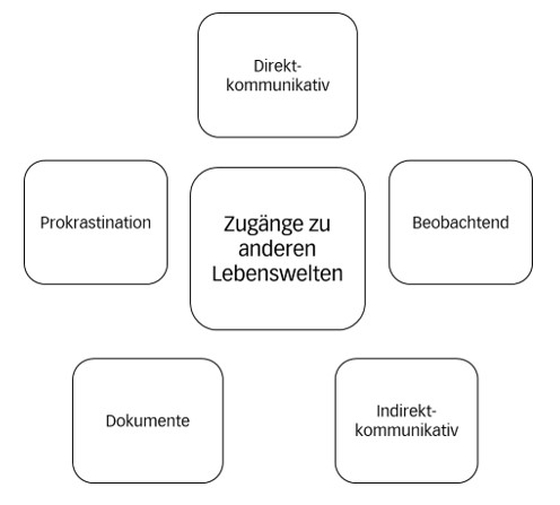

Nun ist das „fraglos Gegebene“ individuell verschieden. Da es sich aus der jeweiligen Entwicklung inklusive Erziehung und Sozialisation speist, ist unsere Lebenswelt nur dann für andere leicht verständlich, wenn diese Gegebenheiten sich ähneln. Andernfalls (wie in inklusiven Lehr-Lern-Situationen) ist ein Verstehensprozess nötig, der darauf ausgerichtet ist, die Strukturen der Lebenswelt des Anderen zu begreifen. Das ist nicht allein damit getan, bspw. andere Lebenswirklichkeit physisch aufzusuchen – auch wenn das zum Verständnis beitragen kann. Es gehört dazu auch der Prozess der Interpretation dieser anderen Lebenswelt im Zusammenhang mit der Selbstreflexion darüber, dass wir diese andere Lebenswelt immer auch nur vor dem Hintergrund unserer eigenen deuten können (Konstruktion der Konstruktion): „Das fraglos Gegebene ist in erster Annäherung als das uns vertraute ‚Selbstverständliche‘ zu bezeichnen, das als solches eine Form unseres Welt- und Selbstverständnisses in der natürlichen Einstellung ist“ (Schütz 1972, 153). Den Lehrkräften in unserer Untersuchung scheint das intuitiv bewusst zu sein. Sie versuchen auf unterschiedliche Weise, Zugang zur Lebenswelt ihrer Schüler*innen zu bekommen (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Zugänge zu Lebenswelten

Abbildung 5: Zugänge zu Lebenswelten

6.1 Direkt-kommunikativer Zugang

Die in Unterrichtssituationen naheliegendste und auch in den Gesprächen am häufigsten genannte Variante ist der Versuch, über direkte Kommunikation einen Einblick in die Lebenswelten der Schüler*innen zu bekommen. Die Lehrkräfte berichten darüber, dass sie bspw. Aussagen von Schüler*innen reflektieren, um sich eine Vorstellung von der jeweiligen Lebenswelt zu machen. Oftmals dienen sie als Ansprechpartner*innen für Privates der Schüler*innen. Diese offenbaren so Teile ihrer Lebenswelt von selbst. Ein Einblick in die Lebenswelt ist dann oftmals eher ein Nebeneffekt der kommunikativen Zuwendung. So berichtet eine Lehrkraft, wie sie mehr erfährt „auch durch persönliche Gespräche mit den Schülern. Also, ich gehöre zu den Kollegen hier an der Schule, die von den Schülern gerne wahrgenommen werden, oder in Anspruch genommen werden, wenn persönliche Probleme da sind, also wenn sie das Gefühl haben, mit der Ausbildung oder auch zuhause im persönlichen oder auch im Nebenberuflichen Probleme sind. Dann werde ich auch gerne mal kontaktiert und dadurch erfahre ich auch sehr viel von den Schülern selbst über Gespräche“ (LK 1, 14). Eine Funktion als Beratungslehrer*in ist dabei oftmals nützlich. Gezielter sind Herangehensweisen, die mehr oder weniger explizit zum Gegenstand haben, mehr über Lebenslagen einzelner zu erfahren, bspw. eine Vorstellungsrunde im ersten Kontakt mit einer Klasse oder gezieltes Nachfragen zu Beziehungsgeflechten innerhalb einer Gruppe.

6.2 Beobachtender Zugang

Weniger obstrusiv als die direkte Ansprache der Schüler*innen erscheint zunächst ihre Beobachtung in unterschiedlichen Kontexten. Diese ist aber zugleich stärker auf Interpretation angewiesen als ein direkterer kommunikativer Zugang, bei dem die Schüler*innen selbst lebensweltliche Facetten thematisieren. Auch entfernen sich dieser und die weiteren Zugänge immer mehr von den Trägern der Lebenswelt. Noch relativ nah ist eine Beobachtung des Verhaltens in Unterrichtssituationen, umso mehr, wenn die Lehrkraft ihre Beobachtungen mit den Schüler*innen anschließend thematisiert. Die Lehrkräfte achten dabei insbesondere auch auf die Körpersprache der Schüler*innen und auf Stimmungsschwankungen. Lebenswelt zeigt sich in der Abweichung, im Wechsel von Rollen (vgl. Mead 1998), wenn auf bewährte Muster der eigenen Lebenswelt zur Deutung von Situationen zurückgegriffen wird. „Aber es gehört zur Natur des als fraglos gegeben Hingenommenen, daß es jederzeit in Frage gestellt werden kann, wie sich auch das Selbstverständliche jederzeit als das Unverständliche erweisen mag“ (Schütz 1972, 153). Auch die Lehrkräfte merken beim Versuch, Lebenswelt durch Beobachtung zu erschließen, dass die Interpretation voraussetzungsreicher ist: „Ihren [den einer Schülerin, d.V.] Autismus als solchen habe ich nicht wahrgenommen, also dass sie bestimmte Schwierigkeiten im sozialen Bereich hat. Wahrnehmungen ja, aber sie ist jetzt, sagen wir mal, nicht besonders herausgefallen, dass ich sie jetzt, ne, eigentlich im Verhalten teilweise sogar ruhiger oder besser als andere Schüler aus BVJ-Klassen… Also jetzt direkt den Fakt Autismus, ne kann ich nicht sagen. Vielleicht bin ich auch kein so guter Beobachter“ (LK 23, 36).

Gerade in der beruflichen Bildung tauschen Schüler*innen ihre Rolle regelmäßig mit der eines/r Praktikant*in bzw. Auszubildenden in einer Organisation bzw. einem Unternehmen. Auch dort – und in Ausnahmefällen auch bei den Schüler*innen zu Hause – versuchen Lehrkräfte, sie zu beobachten, um sie in diesen anderen Rollen zu erleben: „Ich habe sehr gute Verbindungen zur Praxis, also ich kenne eigentlich jedes Praxisunternehmen. Also in meiner Freizeit gehe ich auch in die Praxis, kein Ding, ne“ (LK 12, 68).

6.3 Indirekt-kommunikativer Zugang

Während der direkt-kommunikative Zugang und die Beobachtung noch eine Konstruktion zweiter Ordnung darstellen, so müssen wir bei den nächsten beiden Zugängen bereits von einer dritter Ordnung sprechen. Denn in diesen Zugängen wird versucht, über Berichte anderer (2. Ordnung) über die Lebenswelt (1. Ordnung) diese zu rekonstruieren (3. Ordnung). Die Entfernung zur Lebenswelt selbst nimmt damit weiter zu und auch die Interpretation seitens der Lehrkraft wird schwieriger, ist diese doch auf die Zuverlässigkeit der Konstruktion 2. Ordnung anderer angewiesen. Andererseits sind diese Wege auch konfliktfreier und in dem Sinne ‚bequemer‘, dass sich die Lehrkraft nicht direkt mit den Schüler*innen selbst auseinandersetzen müssen.

Der indirekt-kommunikative Zugang kann als Ergänzung und zur Vervollständigung der eigenen Konstruktion über die Lebenswelten der Schüler*innen in Kombination mit einem der Zugänge 2. Ordnung wie dem persönlichen Gespräch verwendet werden: „Wir haben auch Auffälligkeiten oder eben ist einfach so, dass sich manche jungen Frauen zum Beispiel eher zu einer Lehrerin hingezogen oder sie auch als Vertraute haben. Und dass wir uns da austauschen, weil dort eben viele Dinge noch zur Sprache kommen, die mit mir nicht so nach vorne dringen oder auch nicht gesagt werden“ (LK 08, 14). Insbesondere Kolleg*innen in der Schule und Ausbilder*innen in den Betrieben dienen dabei als Quellen, um einen erweiterten Einblick in Lebenswelten zu bekommen, bspw. weil sich das Verhalten in anderen Kontexten anders zeigt.

Daneben sind es auch Externe, von denen weitergehende Interpretationen beschafft werden wie bspw. Eltern, Sozialarbeiter*innen oder Behörden. In diesen Fällen ist es dann zusätzlich von Bedeutung, dass diese Externen als ‚Expert*innen‘ für solche Lebenswelten betrachtet werden, die außerhalb des eigenen Erfahrungsbereichs liegen – ähnliches gilt für den Zugang über Dokumente. Trotz eines ‚Expertenstatus‘ entlässt der indirekt-kommunikative Zugang die Lehrkräfte nicht aus der Verantwortung, die Ergebnisse mit ihren eigenen Deutungsmustern in Übereinklang zu bringen.

6.4 Zugang über Dokumente

Ebenfalls eine Konstruktion 3. Ordnung stellt der Versuch dar, Lebenswelten über Dokumente zu erschließen wie Fördergutachten, Lebensläufe etc. Diese Dokumente werden nun benutzt, um das eigene Verständnis zu untermauern oder auch erst zu ermöglichen, was zu einer gewollten oder ungewollten Abhängigkeit von der Qualität der Konstruktion Dritter führt, aber auch ermöglicht, die Verantwortung für diesen Prozess zu verschieben und sich so auf Formalia zurückzuziehen: „Also, selbst wenn wir Schüler aus der (Bereich) bekommen, die ganz einfach hier eine Ausbildung machen, haben wir als Lehrer keinen Einblick, warum sitzt der überhaupt in der (Bereich). Das ist ganz einfach nicht irgendwo, dass man da eine Information kriegt, man nimmt den als Schüler xyz wahr“ (LK 20, 28). In den Gesprächen fiel dabei auf, dass anders als bei indirekt-kommunikativen Zugängen Dokumente eher als alleiniger Zugang benutzt werden, resp. dass die Bemühungen um ein eigenes Verstehen der Lebenswelt bei dem Vorhandensein von Gutachten, Schülerakten oder Attesten tendenziell geringer ausgeprägt wirkten: „Wir kriegen dann immer so einen Zettel, wo die Behinderungen draufstehen. Nur mal so ein Beispiel, ne, und die liest man und die tut man dann wieder weg. Ich habe 19 verschiedene Klassen, das heißt, ich weiß manchmal gar nicht die Namen, ne, so. Und dann sitze ich im Unterricht, die schreiben noch Arbeit zum Beispiel und da bin ich ehrlich, das ist jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe und da bin ich ehrlich, da gucke ich erstmal, wer ist denn das überhaupt mit welcher Behinderung“ (LK 16, 59).

6.5 Prokrastination

Der Umgang mit gesteigerter Heterogenität im Rahmen von Inklusion ist eine Herausforderung, der sich nicht alle Lehrkräfte in unseren Gesprächen so ohne weiteres stellen wollten. Was sich im Zugang über Dokumente bereits andeutet, findet hier seinen Niederschlag, nämlich das Verschieben der Versuche, Zugänge zur Lebenswelt der Schüler*innen zu bekommen, auf einen späteren, eher unbestimmten Zeitpunkt. Das wurde dann damit begründet, dass sie sich nicht qualifiziert genug fühlten. Es zeigt zugleich die Notwendigkeit, in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, den Lehrkräften Mittel des Umgangs mit Heterogenität an die Hand zu geben.

Es zeigt sich jedoch auch, dass indirekt-kommunikative Zugänge in Form von Formalia auf eine weitere Weise Wirksamkeit in der Praxis erzeugen. Als Ursache für das Misslingen des Erkennens und Verstehens der Lebenswelten der Schüler*innen verweisen Lehrkräfte auf Faktoren, auf die sie, ihrer eigenen Einschätzung nach, keinen Einfluss haben oder die als unveränderbar angesehen werden. Die Nichtberücksichtigung von Bedarfslagen Einzelner wird mit strukturellen Zwängen (Zeit, Anwesenheitsfrequenz, Prüfungsdruck, Einhaltung des Lehrplans) oder einer generellen Unvereinbarkeit von Behinderung und Beschulung im Kontext der Berufsschule (Divergenz von Person und Schulsystem) begründet und somit von der eigenen Verantwortung für das Unterrichtsgeschehen entkoppelt. Einige Gesprächspartner*innen sehen das duale System in seiner Struktur als hinderlich für inklusive Prozesse an: „Das Problem, was wir haben im dualen System ist, sie sind jetzt bei uns gerade zwei Tage oder im Blockunterricht eine Woche hier und danach sind sie in der Praxis und dann versucht man eher Lerninhalte, auf diese persönliche Schiene ist immer schwer einzugehen“ (LK 20, 18). So verstanden dienen Formalia dann als Rückzugspunkt, persönliche Entlastung oder sogar Freisprechung von eigener Verantwortung für das Schaffen resp. Nichtschaffen inklusiver Settings.

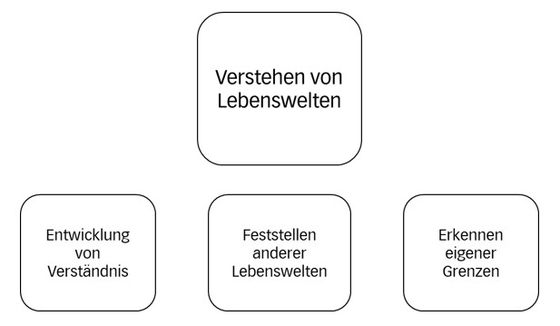

7 Zum Verstehen von Lebenswelten

Die unterschiedlichen Varianten der Zugänge zu Lebenswelten sind nur ein erster Schritt. Das dort Vorgefundene muss im Weiteren verarbeitet, also rekonstruiert werden (zweiter Schritt, vgl. Abbildung 6), damit es in einem dritten Schritt zur Grundlage inklusiver Lehr-Lernprozesse werden kann. Einen Zugang zu ihnen zu bekommen ist die Voraussetzung, um sie im Weiteren verstehen zu lernen (Entwicklung von Verständnis). Dabei wird im Verstehensprozess auch oftmals deutlich, dass eigene Grenzen den Zugang behindern und überwunden werden müssen.

Abbildung 6: Verstehen von Lebenswelten

Abbildung 6: Verstehen von Lebenswelten

Die jeweils eigene Lebenswelt dient immer als Ausgangspunkt, um andere Lebenswelten zu erschließen. „Es ist offenbar: daß, wenn man sich ein denkend Wesen vorstellen will, man sich selbst an seine Stelle setzen und also dem Objecte, welches man erwägen wollte, sein eigenes Subject unterschieben müsse“ (Kant 2003, A 223). In der Regel geschieht das unbewusst, einige Lehrkräfte konnten das jedoch explizieren und so ihren Verstehensprozess verbessern, indem sie ihre eigene Lebenswelt explizit als Konstruktionshintergrund verwenden. Bereits das Bewusstwerden der eigenen Lebenswelt stellt keine Tatsachenbeobachtung, sondern eine je eigene Konstruktion dar. Wird diese Lebenswelt expliziert und von anderen verarbeitet, so stellt diese Verarbeitung selbst wieder eine Konstruktion dar, mithin eine Konstruktion der Konstruktion des Anderen.

7.1 Entwicklung von Verständnis

Selbst wenn ein Zugang zur Lebenswelt anderer gelingt, so bedeutet das noch nicht, dass das Vorgefundene auch von vorneherein verstanden wird bzw. es gewollt ist, die Lebenswelt zu verstehen. Was wir in den Gesprächen beobachten konnten, war mitunter, dass sich erst mit dem Zugang zur Lebenswelt ein Verständnis für die Verschiedenheit entwickelte. Die Konfrontation mit anderen Lebensumständen verändert dabei auch die eigenen Deutungsmuster: „Ich wusste zum Beispiel nicht, dass zum Beispiel Gehörlose eine völlig andere Denkstruktur, eine andere auch Informationsstruktur haben. Und da habe ich ein paar Mal abends mit jemandem gechattet, der selber gehörlos ist, um erstmal zu erkennen, dass so feine Wörter gar nicht wichtig sind, so formulierungsmäßig, dass das für die alles sehr pragmatisch läuft“ (LK 03, 12). Obschon Lehrkräfte beruflicher Schulen Heterogenität bereits durch die Struktur des beruflichen Bildungssystems gewöhnt sind, bewirken Einblicke in die Lebenswelten der Schüler*innen bei denen, die sich darauf einlassen, Überraschungsmomente, die dann zum Umdenken und so zu einer Sensibilisierung für andere Lebenswelten führen. Das Beispiel einer Lehrkraft, die ursprünglich aus der allgemeinbildenden Schule stammt, verdeutlicht die skizzierte Entwicklung: „Mein Weltbild hat sich ganz stark geändert. Ich habe nur mal eine klassische Ausbildung am Gymnasium gemacht, ich bin eigentlich Gymnasiallehrerin, hab aber hier dann mal ein Praktikum gemacht und dachte Berufsschule, wo man Pädagoge sein kann, das ist meine Herausforderung. Und das ist auch genau die Herausforderung“ (LK 06, 16).

Wie weit die Lebenswelten von Lehrkräften und Schüler*innen voneinander entfernt sind, lässt sich dadurch erahnen, dass auch jenseits von Behinderungen Lebensweltdiskrepanzen aufscheinen, die bei den Lehrkräften durch individuelle Betroffenheit einen Umdenkens- und Verstehensprozess anstoßen: „Und da war ein 17-jähriges Mädchen, die sagte zu mir: ‚Oh Frau XY, ich freue mich so auf Weihnachten‘. Ich sage: ‚Warum freuen Sie sich denn so?‘ ‚Ich bekomme meine erste eigene Uhr, Armbanduhr‘. Da war ich so platt, das sind so, so diese Erfahrungen, und sich da reinzuversetzen“ (LK 14, 28).

7.2 Das Feststellen anderer Lebenswelten

Die Lehrkraft muss im Verlauf des Unterrichts einschätzen, welche Kommunikation anschlussfähig ist und welche nicht. Dafür bedarf es eines Verständnisses der Lebenswelt der Schüler*innen. Im Gespräch mit den Lehrkräften und der anschließenden Auswertung wurde untersucht, auf welche Art und Weise sie andere Lebenswelten ausmachen. „Feststellen“ ist dabei nicht als Ausdruck zu verstehen, der etwas statisch ‚feststellt‘, sondern allgemein das Erkennen oder das Aufmerksamwerden auf eine andere Lebenswelt beschreibt.

Abbildung 7: Feststellen anderer Lebenswelt

Abbildung 7: Feststellen anderer Lebenswelt

Das Feststellen anderer Lebenswelten durch die Lehrkraft erfolgt anscheinend dann, wenn ein Abweichen von auf irgendeine Art und Weise gesetzten Werten und Verhaltensnormen wahrgenommen und hinterfragt wird oder bei den Schüler*innen Frustrationsgrenzen erreicht werden, bzw. in Konflikt- und Problemsituationen. Es geht dabei über die reine Beobachtung von Verhalten oder Handeln hinaus, da dieses reflektierend mit Wissen über die Lebensumstände, Erlebnisse und Erfahrungen der Schüler verknüpft wird. Auf diese Weise versucht die Lehrkraft, eine holistische, sicher nie vollständige Durchdringung der Lebenswelt der Schüler zu erreichen. Dabei kommen die im Punkt „Zugänge zu anderen Lebenswelten“ bereits besprochenen Ansätze zum Einsatz. Die daraus extrahierten Erkenntnisse setzen Lehrkräfte bewusst oder unbewusst ins Verhältnis zu ihren eigenen Erfahrungen und den dadurch etablierten Sichtweisen. So versuchen sie, die Lebenswelt der Schüler*innen in den Grenzen ihrer eigenen Lebenswelt zu erschließen. Dies geschieht nicht immer erfolgreich und wird teilweise auf der Grundlage des eigenen Habitus als sehr herausfordernd beschrieben: „Weil, mich hineinzuversetzen, im Prinzip in die Lebenswirklichkeit einzudringen, würde ja auch heißen, ich müsste ja im Prinzip deren Lebenswirklichkeit verstehen. Die verstehe ich aber zu großen Teilen nicht, weil ich aus einer ganz anderen Richtung auch komme, aus sozial anderen Richtungen, aus bildungsmäßig anderen Richtungen als manche Schüler“ (LK 03, 26).

7.3 Hineinversetzen in ein Gegenüber

Das Sich-Hineinversetzen in die Schüler*innen und das Nachvollziehen ihrer Emotionen scheinen wichtige Grundlagen für den Umgang mit den Schüler*innen zu sein. Dabei wird ganz bewusst versucht, die jeweiligen Lebenswirklichkeiten und Begleitumstände mitzudenken und die jeweiligen Empfindungen zu antizipieren. Das wiederum bedeutet auch, dass Lehrkräfte über die jeweiligen Lebenswirklichkeiten informiert sein sollten. Die emotionale Ebene ist bei der Ausdeutung von Lebenswelt ebenso von Bedeutung. Das folgende Beispiel zeigt einen solchen Ansatz: „Was ich auch mache ist, ich versuche mich in solche Situationen reinzudenken und was ich in so einer Situation machen würde. Ne also, anderes Beispiel, jetzt nicht mit Behinderung oder so, aber die Ausländer. Warum sind die geflohen? Wie ging es denen? Was haben die unterwegs alles erlebt? So dieses berühmte über den Tellerrand drüber gucken und dann eben gucken, wie würde ich in so einer Situation reagieren, und da erschließen sich manche Sachen, wo ich sage: Ok ich würde es vielleicht genauso machen“ (LK 22, 28).

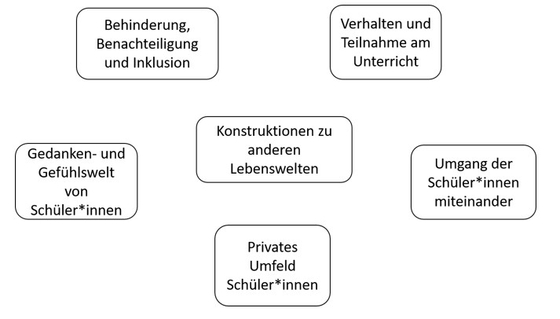

7.4 Konstruktionen zu anderen Lebenswelten

Der Zugang zu anderen Lebenswelten stellt eine Konstruktion dar. Nur interpretierend ist ein Verständnis möglich. Die zu Grunde liegenden inhaltlichen Aspekten sind das Verhalten und die Teilnahme am Unterricht, der Umgang der Schüler*innen miteinander, ihr privates Umfeld, ihre in Interaktionen und Gesprächen zu Tage getretene Gedanken und Gefühlswelt sowie Behinderungen und Benachteiligungen. Letztere sollen exemplarisch hier genauer betrachtet werden.

Abbildung 8: Konstruktionen zu anderen Lebenswelten

Abbildung 8: Konstruktionen zu anderen Lebenswelten

7.4.1 Konstruktionen zu Behinderungen, Benachteiligungen und Inklusion

Zentral ist hier der Versuch, die Bedeutung von Behinderungen und Beeinträchtigungen zu verstehen und das Handeln (oder Nichthandeln) der betreffenden Schüler*innen vor dem Hintergrund des Umgangs mit ihren Behinderungen/Benachteiligungen einzuordnen. Ebenso wird dabei das eigene Verständnis von Inklusion offenbart oder hinterfragt. Die folgende Passage zeigt auf, wie eine Lehrkraft, aufgrund von verschiedenen Schulabschlüssen, den familiären Hintergrund sowie die erwartete Leistung im Unterricht konstruiert: „Das ist eben dann, wenn man dann im Prinzip in, wenn ich das so einschätzen kann, bei Leuten, die Abitur (haben), kann man ja davon ausgehen, dass da auch irgendwie vom Elternhaus auch schon ein bisschen mehr Struktur dahinter ist. Das muss nicht so sein, aber man könnte es ja pauschal annehmen. Die sind dann auch alle ein bisschen abgeklärter. Und was Sie vielleicht in Ihrer Geschichte auch noch weiter betrachten sollten, ist die Altersstruktur. Weil, wir fangen hier an bei Leuten, die gerade mal 16 Jahre, ihren Hauptschulabschluss haben, irgendwo in einer Regelschule gemacht haben, bis Leute, die weit über 40 sind. Und das ist natürlich auch eine soziale, zu großer sozialer Unterschied und der auch dann in diese Geschichte rein wirkt, sehe ich zumindestens so“ (LK03, 46).

Hier zeigen sich bereits sehr diverse Denkansätze und Herausforderungen. Zunächst werden über die unterschiedlichen Lebensalter Unterschiede in der persönlichen Reife festgestellt. Gleichzeitig stellt die Lehrkraft eine Verbindung zwischen Schulabschluss und familiären Verhältnissen her. Mit „mehr Struktur“ könnten auch Sekundärtugenden gemeint sein. Damit wäre eine Konstruktion von sozialer Benachteiligung durch die Lehrkraft festzustellen. In der Auswertung der Interviews konnte eine weitere Herausforderung beim Feststellen von anderen Lebenswelten durch die Lehrkräfte beobachtet werden. Es fällt offenbar leichter, Lebenswelten bei physischen Behinderungen/Benachteiligen nachzuvollziehen. Psychischen Behinderungen/ Beeinträchtigungen hingegen stellen Lehrkräfte vor größere Herausforderungen, was auch in allgemeinbildenden Schulen bereits festgestellt wurde: „Zudem variieren Lehrkrafteinstellungen zur Inklusion bzw. Integration je nach Art des sonderpädagogischen Förderbedarfs: Der Einbezug von Kindern mit Autismus, geistigen Behinderungen und Mehrfachbehinderungen in den Regelschulbetrieb wird zumeist sehr skeptisch betrachtet. Auch Schülerinnen und Schüler mit externalisierenden Verhaltensstörungen und schweren Beeinträchtigungen des Sehens und Hörens gelten als nur schwer zu integrieren (…). Die Unterrichtung von Kindern mit körperlichen Behinderungen, leichten Gesundheits- oder Sprachproblemen in der Regelschule wird hingegen mehrheitlich als unproblematisch angesehen (…)“ (Kopmann u.a. 2016, 265). Psychische Erkrankungen kommen anscheinend eher seltener in den Lebenswelten der Lehrkräfte vor, was dann das Verstehen der jeweils anderen Lebenswelt erschwert: „Also die ganzen, also Inklusionstipps, wenn es körperliche Schäden sind, okay, aber jetzt die reinen schulischen Schäden, sprich geistige Fähigkeiten, Machbarkeiten, Schreiben, Lesen, Hören, ist ja in dem Fall auch wieder alles unterschiedlich“ (LK 09, 6). Aus pädagogischer Sicht kann offenbar auf körperliche Beeinträchtigungen eher pragmatisch reagiert werden kann. Geistige Beeinträchtigungen hingegen weisen diffizilere Zugänge auf, was auch an lebensweltlich bedingten Kommunikationsschwierigkeiten liegt: „Diese körperlichen Behinderungen sind meistens ja gar kein Problem im Großen und Ganzen, weil ich ja mit den Leuten problemlos kommunizieren kann“ (LK 15, 4).

Abhängig vom erlernten Beruf fanden sich Jugendliche mit körperlichen Einschränkungen bspw. Amputationen oder verschiedenen Ausprägungen sozialer Benachteiligung immer schon vereinzelt in der beruflichen Bildung. So fällt bspw. das Hineinversetzen in die Lebenswelt einer Person mit Amputation vermeintlich leichter, kann sogar im Rollenspiel nachvollzogen werden. Dies geschieht auch teilweise im Unterricht, wenn bspw. Personen die Augen verbunden werden, um die Lebenswirklichkeit einer blinden Person zu simulieren und erlebbar zu machen. Bildungsbedarf besteht hingegen offenbar bei psychischen Erkrankungen. Einerseits deutet sich in den Gesprächen fehlendes Wissen darüber für die Konstruktion von Lebenswelten an. Dies führt auf der anderen Seite dazu, dass eine methodisch-didaktische Ausrichtung des Unterrichts auf die jeweiligen Bedürfnisse erschwert zu sein scheint.

7.5 Erkennen von Lebensweltgrenzen Anderer

Die Lebenswelt als Erfahrungs- und damit auch Möglichkeitsraum des Agierens und Deutens in der Welt ist nicht unendlich, sondern begrenzt durch Verstehensgrenzen. Jenseits dieser Grenzen verlassen wir unsere sicheren Deutungsmuster. Die Grenzen der Lebenswelt bewirken zugleich die Horizonte der Situationen. Situationen jenseits der Grenzen der eigenen Lebenswelt werden für die Betroffenen nicht mehr bewältigbar. Für inklusives Lernen sind daher Situationsdefinitionen nötig, die zumindest in einer Schnittmenge der Grenzen der Lebenswelten der Schüler*innen liegen. Je mehr sich Lebenswelten unterscheiden, desto wichtiger ist es, dass sie explizit und zum Thema gemacht werden können, damit sie beeinflusst und so möglichst (im Rahmen von Lernprozessen) ihre Grenzen soweit verschoben werden können, so dass die Horizonte der Situationsdefinitionen sich im besten Fall überschneiden und es zu gemeinsamen Handlungen kommen kann (vgl. Abbildung 4). Dazu müssen diese Grenzen zunächst überhaupt erkannt werden, sowohl bei anderen als auch bei sich selbst.

In Bezug auf dieses Erkennen berichten die Lehrkräfte im Wesentlichen zwei Zugänge: entweder kommunikativ durch direkte explizite Äußerungen der Schüler*innen oder beobachtend anhand des Verhaltens. Dabei spiegeln sich durch die Schüler*innen explizit geäußerte Grenzen oftmals auch in ihrem Verhalten wider. In der Beobachtung und der Reflektion von Situationen werden die Grenzen deutlich, die Schüler*innen am gemeinsamen Lernen hindern, aber es auch befördern können. Hilfreich erscheinen dabei solche Lagen, in denen das Offenbaren und auch das Akzeptieren von und das Umgehen mit Grenzen gefordert sind: „dass auf einmal unsere kleine Schülerin mit dem Herzfehler ganz stramm vorausgegangen ist. Und einem älteren Schüler, 18 ist er, glaube ich, der Höhenangst hat, geholfen hat. Und gesagt hat, guck mal, wenn du einfach nur geradeaus guckst, ich helfe dir, ich bringe dich da hinüber. Und der ältere Schüler, der sonst der coole Typ in der Klasse ist, hat auf einmal auf unsere Kleine gehört. Und da habe ich gedacht, ok solche Aktivitäten außerhalb des Schulraums, wo die Schüler sich untereinander helfen müssen, helfen ganz stark, um das Verstehen untereinander zu begreifen“ (LK 06, 4).

In den Beispielen ist auffällig, dass sie sich fast ausnahmslos auf Beobachtung und verbale Äußerungen beziehen. Grenzen werden offenbar vorrangig in der Konstruktion zweiter, nicht aber in der dritter Ordnung erkannt.

7.6 Eigene Lebenswelt als Konstruktionshintergrund

In jeder Situation ist ein Verweisungszusammenhang bereits eingebettet (vgl. Heidegger 1967; Joas 1996), welcher ihre Deutung vorwegnimmt. Die Lebenswelt der Lehrkräfte besteht aus bereits erfolgten Konstruktionen und Interpretationen von Welt im Verlauf der jeweiligen Biografie. Einige Lehrkräfte waren in der Lage, das zu explizieren und ihre eigene Lebenswelt ins Verhältnis zu der ihrer Schüler*innen zu setzen. Im Kontakt mit Schüler*innen verändert sich diese Lebewelt. Um die eigene Lebenswelt als Hintergrund für die Konstruktion der Lebenswelten der Schüler*innen zu nutzen, kann beobachtetes Verhalten der Schüler*innen mit dem eigenen Verhalten und den dazugehörigen Motiven aus vergangenen Lebensabschnitten verglichen werden (eigene Jugend, eigene Ausbildungs-/Studienzeit, Elternzeit etc. der Lehrkraft). Weiterhin kann eine Konstruktion der Lebenswelten der Schüler*innen vor dem Hintergrund der eigenen aktuellen Lebenswirklichkeit erfolgen (z.B. Vergleich von Belastungs- und Verpflichtungssituationen, Verantwortlichkeit). „Ganz klar. Bei mir war das ganz klassisch. Grundschule, Gymnasium, Ausbildung, Uni, Lehrer geworden. Bei unseren Schülern ist es hier so, dass sie zum Teil von vielen, vielen anderen Schulen verwiesen worden sind, wegen schlechtem Benehmen, schwänzen, nicht erbrachte Leistungen. Was auch immer das ist, da kann ich mich schwer hineinversetzen, weil für mich die Schule immer wichtig war“ (LK 06, 10).

Nach Habermas konstruiert sich die Lebenswelt als gemeinsame Deutung und Konstruktion von Welt über Kommunikation (Habermas 1987b, 189). In den Interviews zeigen sich Ansätze, in denen Lehrkräfte aus ihrer eigenen Biografie berichten und auslegen, warum sie wie in welcher Situation gehandelt haben. Dabei berichten sie ganz bewusst über ihre Motive und die Dilemmata, welche im Prozess der Aushandlung offensichtlich wurden. Die Schüler*innen können diese Narrationen nutzen, um eigene Erfahrungen dazu in Beziehung zu setzen oder um künftige Situationen antizipativ bewältigen zu können. Die kommunikative Darstellung der eigenen Lebenswelt wird mitunter auch dazu genutzt, die Schüler*innen im Gespräch zu ermutigen, sich sprachlich zu offenbaren. Auf welche Weise die Lebenswelt von Lehrkräften im Unterricht wirksam werden kann, verdeutlicht folgende Passage: „Ich berichte aus meinen eigenen Erfahrungen, wenn die sagen, Mensch wir verstehen hier die Mutti nicht oder wir verstehen das nicht, dass ich sage, guckt mich an, ich bin selber Mutter von drei Kindern, schaut mich an, ich (…) sag immer, ich bin chronisch blind, weil ich eine starke Sehschwäche habe; hätte ich die Brille nicht, hätte auch ganz andere Beeinflussungen bei mir. Jeder von euch hat Besonderheiten, jeder müsste einfach nur mal in sich reingucken und dann einfach dieses Aufmachen, dieses Reflektieren und dieses Bewusstwerden. Und auch wenn die Diskussionen mal gehen“ (LK 01, 6).

Am Beispiel der Brille initiiert die Lehrkraft für die gesamte Klasse einen Perspektivwechsel und fordert eine tiefere Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt. Das zeigt, welchen Einfluss die eigene Lebenswelt in der Deutung anderer Lebenswelten spielt. Dies ist zunächst ein Prozess, der rein kognitiv und in einer reflexiven Denkhaltung vollzogen wird.

7.7 Erkennen von eigenen Grenzen

Insbesondere für den Umgang mit Heterogenität und im Weiteren für das Gestalten inklusiver Lehr-Lern-Situationen ist es zumindest hilfreich, auch die Reichweite der eigenen Lebenswelt zu kennen. Da „Lebenswelt“ jedoch gerade den vorwissenschaftlichen, in der Regel unreflektierten Weltzugang bedeutet, sind die eigenen Grenzen normalerweise nicht präsent: „Sie [die Lebenswelt] ist die sedimentierte Gruppenerfahrung, die die Probe bestanden hat und vom einzelnen nicht auf ihre Gültigkeit nachgeprüft werden muss. (…) In der natürlichen Einstellung tritt mir der mangelnde Einklang meines Wissensvorrats nur dann ins Bewußtsein, wenn eine neuartige Erfahrung nicht in das bishin als fraglos geltende Bezugsschema hineinpaßt“ (Schütz/Luckmann 2003, 35).

Solche „neuartigen Erfahrungen“ entstehen bspw. in der Konfrontation mit anderen Situationsdeutungen, wenn der eigene „Wissensvorrat“ erweitert werden muss. Insofern berichteten unsere Lehrkräfte auch von Situationen, in denen sie an ihre eigenen Deutungsgrenzen stießen und diese überwinden mussten, um die Situationsdefinition anderer nachvollziehen zu können. Generell erfordert das Feststellen eigener Grenzen einiges an Selbstreflektion, die nicht immer leichtfällt: „Ich glaube, jemand der sein ganzes Leben von Hartz IV gelebt hat und von seinen Eltern das zum Beispiel nur so wahrnimmt, dass es auch irgendwie so geht, und der sich dann quält, in die Schule zu gehen, dem seine Lebenswirklichkeit kann ich nicht verstehen. Ist für mich unheimlich schwierig zu verstehen, zumindestens“ (LK 03, 26).

Hier ist gut zu erkennen, dass die eigenen Grenzen – hier bedingt durch einen differenten Habitus – als Barriere gesehen werden, die Lebenswelt anderer nachvollziehen zu können. Sie äußern sich bspw. als eigene Verständnisgrenzen und Wissensgrenzen bzgl. Behinderungen und Benachteiligung, Grenzen der eigenen Empathie bzw. Fähigkeit, etwas nachvollziehen zu können.

Der Umgang damit kann einerseits in der Trennung von zwischenmenschlichen (Umgang/Verständnis) und formalen Aspekten (Leistung/Anforderungen, Zeit) münden. Das Arbeiten an einer erkannten eigenen Grenze kann auch als Entwicklungsmöglichkeit bzw. Chance genutzt werden, um diese Grenze bei der Erschließung der Lebenswelten der Schüler*innen zu überwinden. Allerdings werden eigene Grenzen gelegentlich auch schlicht akzeptiert, um nicht zu weit in die Lebenswelten anderer eintauchen zu müssen: „Wenn ich ganz überspitzt formuliere, versuche ich das gar nicht, weil, wenn ich deren Probleme ganz dicht an mich heranlasse, dann kann ich nachts nicht mehr schlafen. Also, ich schiebe deren Probleme als nicht meine Verantwortlichkeit ab“ (LK 10, 94). Die Kenntnis von Grenzen und deren Ursachen kann zur Neubewertung von Situation durch das Hinterfragen bisheriger eigener Sichtweisen führen und so auch zur Entwicklung von Verständnis für andere Lebenswelten. Die Verweigerung des Hinterfragens eigener Sichtweisen verhindert dies dagegen eher.

8 Vorläufiges Fazit

Es sollte deutlich gemacht werden, welchen Rolle die Lebenswelt von Schüler*innen spielt, wenn es um das Schaffen inklusiver Lehr-Lern-Situationen geht. Betrachten wir Inklusion nicht allein auf der Makroebene der Gesellschaft oder der Mesoebene der Organisation, sondern als Herausforderung für gemeinsames Lernen im Unterricht, so ist es nötig, Situationen zu erzeugen, die soziale Systeme mit der strukturellen Kopplung aller psychischen Systeme ermöglichen. Dieses Erzeugen von Situationen ist ein Aushandlungsprozess, der darauf angewiesen ist, dass die Lebenswelten der Beteiligten kompatibel sind oder gemacht werden. In der beruflichen Bildung haben wir es mit einem Segment zu tun, in dem Inklusion erst relativ spät im Lebensalter der Schüler*innen einsetzt, im Gegensatz zu bspw. Elementar- oder Primarbildung. Gehen wir davon aus, dass in der aktuellen Situation zuvor meist keine inklusive Bildung genossen wurde, haben sich bis dahin die Lebenswelten der unterschiedlichen Schüler*innen ggf. recht different entwickelt. Um hier zu inklusiven Lernprozessen zu kommen, müssen diese Divergenzen Eingang in den Unterricht finden. Wie das auf der Ebene des Zugangs und des Verstehens von Lebenswelten geschehen kann, zeigte dieser Beitrag. Im Weiteren geht es um die Herangehensweisen und Strategien, entsprechende Situationen im Unterricht zu erzeugen. Dazu wurden die hier vorgelegten und weitere Ergebnisse der Interviewstudie operationalisiert und in einer bundesweiten Onlinestudie Lehrer*innen befragt. Diese Ergebnisse geben dann Hinweise darauf, welche Strategien ggf. im Unterricht gefahren werden, um inklusiv arbeiten zu können.

Literatur

Baraldi, C./Corsi, G./Espositio, E. (1999): GLU - Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. 3. Aufl. Frankfurt a. M.

Beck, K. (1996): Die ‚Situation’ als Bezugspunkt didaktischer Argumentationen – Ein Beitrag zur Begriffspräzisierung. In: Seyd, W./Witt, R. (Hrsg.): Situation, Handlung, Persönlichkeit: Kategorien wirtschaftspädagogischen Denkens; Festschrift für Lothar Reetz. Hamburg, 87-98.

Dammer, K.-H. (2011): All inclusive? oder: Dabei sein ist alles? Ein Versuch, die Konjunktur des Inklusionsbegriffs in der Pädagogik zu verstehen. In: Pädagogische Korrespondenz, H. 43, 5–30.

Dietz, S. (1993): Lebenswelt und System. Widerstreitende Ansätze in der Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas. Würzburg.

Drieschner, E. (2014): Herausforderungen inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Eine Analyse aus systemtheoretischer Perspektive. In: Drieschner, E./Gaus, D. (Hrsg.): Das Bildungssystem und seine strukturellen Kopplungen. Wiesbaden, 217-239.

Glasersfeld, E. (1998): Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität. In: Gumin, H./Meier, H. (Hrsg.): Einführung in den Konstruktivismus. 4. Aufl. München, 9-36.

Graumann, C. F. (1989): Perspective Setting and Taking in Verbal Interaction. In: Dietrich, R./Graumann, C. F. (Hrsg.): Language Processing in Social Context. Burlington, 95-122.

Habermas, J. (1987a): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. 4. Aufl. Frankfurt a.M.

Habermas, J. (1987b): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. 4. Aufl. Frankfurt a.M.

Haupt, B. (1984): Situation - Situationsdefinition - soziale Situation: Zum Wandel des Verständnisses einer sozialwissenschaftlichen Kategorie und ihrer erziehungswissenschaftlichen Bedeutung. Europäische Hochschulschriften: Reihe 11, Pädagogik, 223. Frankfurt a.M. u.a.

Heid, H. (2001): Situation als Konstrukt. Zur Kritik objektivistischer Situationsdefinitionen. In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 23, H. 3, 513-528.

Heidegger, M. (1967): Sein und Zeit. 11. Aufl. Tübingen.

Hoefert, H.-W./Brauns, H.-P. (Hrsg.) (1982): Person und Situation: Interaktionspsychologische Untersuchungen. Göttingen.

Huber, C./Wilbert, J. (2012): Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht. In: Empirische Sonderpädagogik, 4, H. 2, 147-165.

Joas, H. (1996): Die Kreativität des Handelns. Frankfurt a.M.

Kant, I. (2003): Kritik der reinen Vernunft. Wiesbaden.

Kopmann et al. (2016): Lehramtsstudierende und Inklusion. Einstellungsbezogene Ressourcen, Belastungsempfinden in Hinblick auf unterschiedliche Förderbedürfnisse und Ideen zur Individualförderung. In: Zeitschrift für Pädagogik, 62, H. 2, 263–281.

Kraus, B. (2013): Erkennen und Entscheiden. Grundlagen und Konsequenzen eines erkenntnistheoretischen Konstruktivismus für die Soziale Arbeit. 1. Aufl. Soziale Arbeit. Weinheim.

Lave, J. (1991): Situating learning in communities of practice. In: Resnick, L. B./Levine, J. M./Teasley, S. D. (Hrsg.): Perspectives on socially shared cognition. Washington, DC, US, 63-82.

Luhmann, N. (1981): Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. In: Luhmann, N. (Hrsg.): Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Wiesbaden, 25–34.

Luhmann, N. (1999): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.

Markowitz, J. (1979): Die soziale Situation: Entwurf eines Modells zur Analyse des Verhältnisses zwischen personalen Systemen und ihrer Umwelt. 1. Aufl. Frankfurt a.M.

Mead, G. H. (1998): Geist, Identität und Gesellschaft. 11. Aufl. Frankfurt a.M.

Mollenhauer, K. (1972): Theorien zum Erziehungsprozeß: Zur Einführung in erziehungswissenschaftliche Fragestellungen. Grundfragen der Erziehungswissenschaft 1. München.

Reichertz, J. (2013): 'Auf einmal platzte ein Reifen.' Oder: Kommunikatives Handeln und Situation. In: Ziemann, A. (Hrsg.): Offene Ordnung? Wiesbaden, 155-182.

Reiser, H. (1998): Sonderpädagogik als Service-Leistung? Perspektiven der sonderpädagogischen Berufsrolle. Zur Professionalisierung der Hilfsschul- bzw. Sonderschullehrerinnen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, H. 2, 46-54.

Schulte, B. (2016): Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - Einführung und Überblick. In: Küstermann, B./Eikötter, M. (Hrsg.): Rechtliche Aspekte inklusiver Bildung und Arbeit: die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung im deutschen Recht. Weinheim u.a., 22-39.

Schulze, T. (1998): Situation, pädagogische. In: Lenzen, D. (Hrsg.): Pädagogische Grundbegriffe. 5. Aufl. Reinbek, 1386-1391.

Schulz-Schaeffer, I. (2009): Handlungszuschreibung und Situationsdefinition. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 61, H. 2, 159-182.

Schütz, A. (1972): Strukturen der Lebenswelt. In: Schütz, A./Schütz, I./Bayer, A. von (Hrsg.): Gesammelte Aufsätze III. Studien zur Phänomenologischen Philosophie. Dordrecht, 153–170.

Schütz, A./Luckmann, T. (2003): Strukturen der Lebenswelt. 1. Aufl. UTB 2412. Stuttgart.

Schweder, M. (2016): Inklusion/Exklusion par excellence – Der Freiheitsentzug als Vorbild für die Programme des Erziehungssystems. In: bwp@ – Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, Ausgabe 30, 1-10. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe30/schweder_bwpat30.pdf (20.03.20).

Thomas, W. I./Thomas, D. S. (1928): The child in America. New York.

Zapfel, S. (2018): Inklusion/Exklusion von Menschen mit Behinderung in systemtheoretischer Perspektive. In: Neue Praxis: Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 48, H. 2, 161-179.

Ziemann, A. (Hrsg.) (2013): Offene Ordnung? Wiesbaden.

Zitieren des Beitrags

Vonken, M./Reißland, J./Schaar, P./Thonagel, T. (2020): Lebenswelt als Ausgangspunkt für gemeinsames Lernen – Zur Bedeutung der Lebenswelt in inklusiven Lehr-Lernsituationen der beruflichen Bildung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 38, 1-27. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe38/vonken_etal_bwpat38.pdf (24.06.2020).