Profil 12

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Profil 12 - Juni 2025

Transformationen in der beruflichen Bildung – Handlungsräume und Gestaltungsfelder der Wirtschafts- und Berufspädagogik.

Profil 12: Digitale Festschrift für H.-Hugo Kremer

Hrsg.: , &

Individuelles Lernen und Umgang mit Migrationshintergründen in Hochschule und Berufsbildung

In diesem Artikel wird Individualisierung in europäischen Bildungs- bzw. Berufsbildungskontexten ausgedeutet. Dabei wird der Fokus auf individuelles Lernen und individueller Förderung gelegt und dies anhand des Ansatzes aus dem Projekt e-Stories – Digital Storytelling in Supporting Immigrant University Students verdeutlicht, wobei insbesondere das individuelle hochschulische Lernen mit seinen Facetten näher beleuchtet wird. In diesem Kontext steht insbesondere das individuelle Lernen von Studierenden mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt sowie die Nutzung von Digital-Storytelling-Ansätzen zu dessen Förderung. Hierzu werden die Ergebnisse einer explorativen Studie bei 122 Studierenden mit Migrationshintergrund in Deutschland vorgestellt, die in 2024 durchgeführt wurde.

Individual learning and dealing with migration backgrounds in higher education and vocational training

This article interprets individualisation in European education and vocational training contexts. It focuses on individual learning and individual support, illustrating this approach using the e-Stories – Digital Storytelling in Supporting Immigrant University Students project, with a particular emphasis on individual higher education learning and its various facets. In this context, the focus is particularly on individual learning by students with a migration background and the use of digital storytelling approaches to promote it. To this end, the results of an exploratory study of 122 students with a migration background in Germany, conducted in 2024, are presented.

- Details

1 Eine erste Annäherung an Überlegungen zur Individualisierung

Die heutige Zeit ist durch viele Veränderungen in Bezug auf technische Lösungen, Digitalisierung (Beutner, 2019), Anzahl der Studierenden, Nutzung von Open Educational Resources (Beutner & Schneider, 2024, S. 107–110) usw. gekennzeichnet.

Damit einher geht auch immer wieder die Forderung nach Individualisierung und verstärkter individueller Förderung in hochschulischen Kontexten. Individualisierung wird dabei bisweilen als Megatrend gedeutet, welcher Gesellschaften prägt (Zukunftsinstitut, 2018).

Nähert man sich dem Terminus Individualisierung, so kann man mit der Deutung des Zukunftsinstituts eine breite prozessbezogene erste Annäherung finden:

„Individualisierung ist der Prozess, den Freiheitsraum und die Möglichkeiten für den Einzelnen auszuweiten.“ (Zukunftsinstitut, 2018)

Diese Annäherung ist noch recht allgemein gehalten, aber bereits 2008 verwies Schroer aus soziologischer Sichtweise auf drei Argumentationslinien, welche er nachzeichnete (Schroer, 2008, S. 139–140):

a) zum einen die Argumentationslinie, „dass das Individuum bedroht und seine (Bewegungs-) Freiheit in Gefahr“ (Schroer, 2008, S. 140) sei,

b) die Argumentationslinie, „dass ein ehemals stark an gesellschaftliche Vorgaben gebundenes Individuum im Laufe des Modernisierungsprozesses aus traditionalen Bindungen befreit und auf sich selbst gestellt wird.“ (Schroer, 2008, S. 140) sowie

c) die Argumentationslinie, die die „Individualisierung als einen in sich ambivalenten und widersprüchlichen Prozess“ (Schroer, 2008, S. 140) deutet.

Diese, noch recht weit gefassten Annäherungen und die Auslegung, dass die Forderung nach individueller Förderung im Bildungsbereich von besonderer Wichtigkeit ist, zeigte H.-Hugo Kremer bereits 2010 in seinen Deutungen zu individueller Förderung zum Zwecke der Kompetenzentwicklung im Bereich beruflicher Bildung (Kremer & Zoyke, 2010).

2014 verwies Ludwig-Mayerhofer darauf, dass „moderne Gesellschaften […] grundsätzlich das Individuum und dessen Handlungsfreiheit als zentrale Figur“ (Ludwig-Mayerhofer, 2014, S. 169) sehen.

Damit wird der Fokus auf die Handlung von Menschen gelegt, welche auch in der Didaktik der beruflichen Bildung eine bedeutende Rolle spielt (Beutner, 2011, Kremer & Beutner, 2015). So verweisen etwa Czycholl & Ebner (2006, S. 44–48) oder Gerholz (2022, S. 55–62) auf die Bedeutung sowie die zum Teil kritische Betrachtung von Handlungsorientierung und beruflicher Handlungskompetenz mit Blick auf die berufliche Bildung.

Deutet man Individualisierung vor dem Hintergrund der oftmals ebenfalls als Megatrend diskutierten Digitalisierung (Beutner, 2019, S. 94–98), kann die Deutung des Digitalen Instituts in den Blick gerückt werden, welches Individualisierung verhältnismäßig weit wie folgt umreißen:

„Individualisierung bezieht sich auf den Prozess, in dem sich Menschen immer stärker von traditionellen Normen und Werten lösen und ihre eigenen Vorstellungen von Glück und Erfolg verfolgen. Es geht darum, einzigartige Individuen zu sein, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihre eigenen Lebenswege gestalten.“ (Digitales Institut, 2023)

Den Gedanken der Auswirkungen von Digitalisierung und der Nutzung neuer Technologien weiter ausführend verweisen Söllner et al. darauf, dass in Zukunft zunehmend komplementäre Stärken zweier Bereiche von Intelligenz in Form einer Hybrid Intelligence Auswirkungen auf die Individualisierung in der Bildung haben werden, wobei sie von einer Kopplung menschlicher und künstlicher Intelligenz ausgehen (Söllner et al., 2021).

In diesem Beitrag wird nachfolgend ein digitales Angebot für individuelle Förderung in der hochschulischen Bildung und für die Berufsbildung mit Blick auf einen internationalen Ansatz des Projekts e-Stories – Digital Storytelling in Supporting Immigrant University Students vorgestellt.

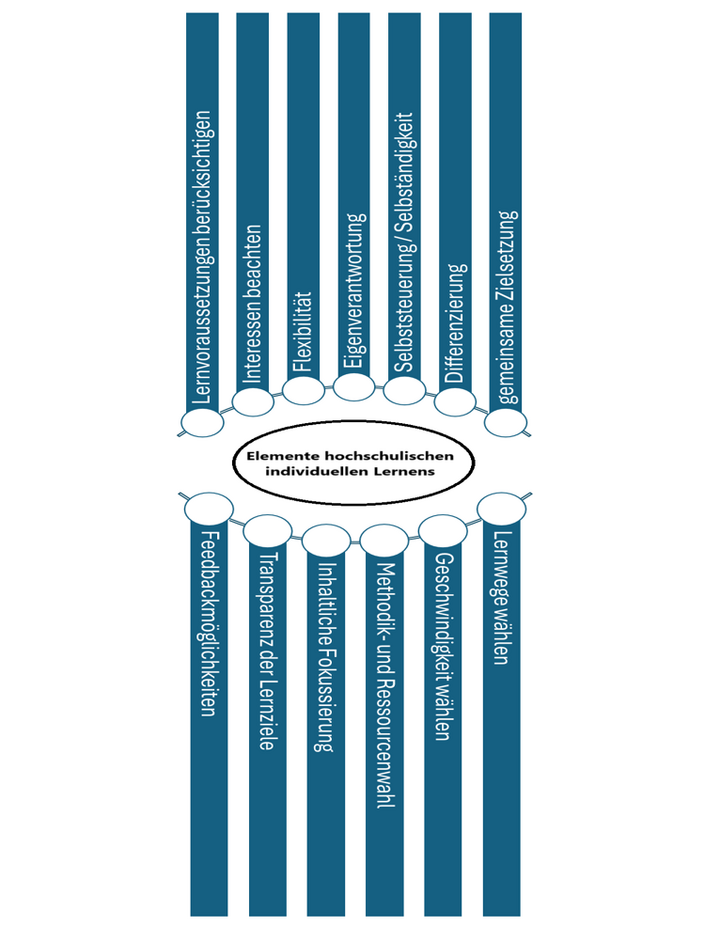

Da mittels digitaler Lernangebote immer wieder Individualisierung in den Blick genommen wird und diese zu fördern sowie technisch zu unterstützen eine bedeutende Rolle im Design solcher Angebote spielt, ist es jedoch als Grundlage wichtig, sich zunächst bewusst zu machen, welche Elemente und Charakteristika individuelles Lernen aufweist, um dies im Rahmen digitaler Angebote, wie im Rahmen des e-stories Ansatzes eines Digital-Storytelling, tatsächlich passend adressieren zu können.

2 Elemente und Charakteristika von individuellem Lernen und individueller Förderung in der Hochschul- und Berufsbildung

Auf Basis der eingangs vorgestellten Annäherung an Gedanken zur Individualisierung kann individuelles Lernen als klar bildungsbezogene Deutung erfasst werden. Ausgangspunkt von Überlegungen zur Individualisierung von Lernprozessen sind dabei oftmals die Heterogenität der Zielgruppe und insbesondere die unterschiedlichen Vorkenntnisse und Zugangsvoraussetzungen. Individualisiertes Lernen, das bisweilen auch synonym zu individualisiertem Unterricht gedeutet wird, kann dabei als eine Organisationsform von Unterricht oder gar als ein Unterrichtsprinzip aufgefasst werden, das mit eigenem Lerntempo sowie lernenden- und zugangsdifferenzierenden Aufgaben operiert (Hessisches Kultusministerium 2012, S. 20 sowie S. 121).

Oftmals werden zudem als erste Charakteristika des individuellen Lernens die drei Aspekte aufgezeigt, dass a) Lernende ihre eigenen Lernziele festlegen, an denen sie zu arbeiten beabsichtigen sowie, dass b) die Lernenden über entsprechende Autonomie verfügen und c) ihren persönlichen Lernweg und somit auch ihre Lernerfahrungen aktiv gestalten bzw. mitgestalten (ThirdSpace Learning, 2024).

Diese Deutung wird oftmals als modern dargestellt, wenngleich dies schon verwundert, da schon im Rahmen des adaptive learning (Cronbach, 1967) die Vorstellung verfolgt wurde, den Unterricht an die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden anzupassen.

Mit Blick auf die Hochschule wird dies aber durchaus immer ernster genommen, was bei den zum Teil recht hohen Teilnehmer*innenzahlen der Veranstaltungen und Module in der Hochschulbildung aber eine Herausforderung darstellen kann.

In hochschulischen Kontexten wird mit Blick auf Individualisierung und individuelles Lernen immer wieder auf Selbststeuerung durch die Studierenden hingewiesen. Dabei planen und organisieren Studierende ihre Lernprozesse weitgehend eigenständig. Sie setzen sich Ziele in Abstimmung selbst, was zu verschiedenen Lernwegen führt (Landenfeld et al., S. 264). Eine solche Individualisierung kann in klassischen Veranstaltungen und Seminaren aber auch in Tutorien oder im Rahmen von Projekten erfolgen (Knutzen et al., 2014, S. 54). Selbststeuerung wird hierbei oftmals in den Kontext von e-Learning-Angeboten gerückt ( Walber 2013, S. 70–74.) Zudem ist die Betonung von individuell ausgelegten Lernarrangements auch in den Bereichen des Mentoring (Fuge & Kremer 2020), des Coaching und der Begabtenförderung von besonderer Bedeutung.

Ebenfalls wird mit Blick auf die Hochschulbildung immer wieder auf individualisierte und flexible Lernwege als weiteres Merkmal einer Umsetzung von individuellem Lernen hingewiesen. So sprechen Landenfeld et al. von den damit verfolgten Zielsetzungen, wie die Förderung der Individualität (Landenfeld et al., S. 260–261), bei der nach ihnen wichtige Aspekte die „Vielfalt der Übungsaufgaben und das zugehörige Feedback“ (Landenfeld et al., S. 261) betreffen. So können in ihrer Deutung Menge und Tiefe sowie unterschiedliche individuell gestaltbare Lernwege sich im Hinblick auf Länge, Menge der inhaltlichen Ausgestaltung sowie der Aufgabenstellungen als auch hinsichtlich der Tiefe der Bearbeitung unterscheiden (Landenfeld et al., S. 263, 264). Auch haben individuelle Lernwege Auswirkungen auf Lerngeschwindigkeiten, können jedoch auch so konzeptioniert werden, dass sie bewusst unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und -gewohnheiten Rechnung zu tragen vermögen (hierzu etwa Ferstl et al., 2000).

Wichtig ist es an dieser Stelle zu betonen, dass es trotz unterschiedlicher Lernwege in der Regel darum geht, ein gemeinsames Lernziel zu erreichen. Bruder et al. (2023) verdeutlichen dies mit Blick auf Differenzierung in ihrer Aussage:

Differenzierung im pädagogisch-didaktischen Verständnis versucht, dieser Verschiedenheit gerecht zu werden, zum einen indem sie ungleiche Lernvoraussetzungen in den Lernangeboten berücksichtigt und unterschiedliche Lernwege zu einem gemeinsamen Lernziel eröffnet, zum anderen indem sie die Verschiedenheit von Begabungen als einen Eigenwert versteht und fördert.

(Bruder et al., 2023).

Damit ein gemeinsames Lernziel aber bei flexiblen Rahmenbedingungen möglich ist, ist zum einen die Transparenz des Lernziels wichtig sowie Feedback an die Studierenden, damit sie einschätzen können, inwieweit sie sich auf einem Pfad zur Zielerreichung befinden. Das Feedback an die Studierenden, im Sinne einer Rückspiegelung von Informationen hinsichtlich Leistung und eigenem Verständnis ( Hattie &Timperley, 2007, S. 81) spielt eine zentrale Rolle innerhalb ihres Lernprozesses in Hochschulveranstaltungen. Eine solche Rückmeldung unterstützt sie dabei, ihre Stärken zu erkennen, sich in Bereichen mit Schwächen zu verbessern und ihre individuellen Lernstrategien anzupassen. Dem Feedback kommt eine Orientierungsfunktion zu und es dient unmittelbar zur Förderung des Lernfortschritts. Zudem kann es Motivation und Engagement der Studierenden unterstützen, insbesondere dann, wenn es als ein positiv ausgerichtetes konstruktives Feedback ausgestaltet ist (Universität Hohenheim, 2024). Vilser und Frey (2024) führen zur Bedeutung des Feedbacks in hochschulischen Lehr-/Lernprozessen aus:

„Feedbackgeber*innen sollten sich bewusst sein, dass sie durch konstruktives Feedback zu einer Persönlichkeitsentwicklung des Individuums beitragen können.“ (Vilser & Frey 2024, S. 33 – Hervorhebung im Original).

Feedback wird meist als eine persönliche Rückmeldung verstanden und oft mit einem persönlichen Gegenüber konnotiert.

In den letzten zehn Jahren und insbesondere in der heutigen Zeit werden sowohl das Feedback als auch die Individualisierung in der Hochschule zumeist im Kontext von Digitalisierung gedeutet und mit Fragen des E-Learning verbunden (z. B. Scheer, 2015, S. 105–106 oder Schmohl et al., 2023 oder Gottburgsen et al., 2023).

Somit kann hier bezüglich der Individualisierung eine Differenzierung von Komplexität und Kompliziertheit erfolgen. Komplexität ist dabei im Sinne von Mengenherausforderungen zu verstehen. Kompliziertheit ist demgegenüber im Sinne von Herausforderungen bezüglich des Schwierigkeitsgrades auszudeuten. Zudem spielen mit Blick auf die Dauer und den Ablauf der Lernwege auch organisatorische Elemente eine Rolle. Individualisierte Lernwege zu nutzen bedeutet dabei, dass sowohl die Lerninhalte als auch das methodische Vorgehen einzeln oder zusammen personalisiert werden können. Dies kann etwa binnendifferenziert erfolgen und auch außendifferenziert unterstützt werden, wie etwa durch die Auswahl spezifischer Module, die Umsetzung individueller oder gruppenbezogener Projekte oder Forschungsarbeiten. Hierbei sind die Voraussetzungen der Studierenden zu berücksichtigen und ggf. ist den unterschiedlichen Interessen adäquat Rechnung zu tragen.

Die zuvor bereits angesprochene Flexibilität ist hierbei ein wesentliches Kennzeichen. So kann ein individuelles Vorgehen eingerichtet werden, dass z. B. die Studierenden selbst entscheiden, wann, wo und wie sie lernen, wobei klassische Materialien, aber auch Online-Ressourcen genutzt werden können. Insbesondere eigenständige Literaturrecherche oder die Einbeziehung von studentischen Lerngruppen sind in diesem Kontext beispielhaft zu benennen. Solche Flexibilität und Entscheidungsmöglichkeiten gehen mit zunehmender Eigenverantwortung einher, welche durchaus eine Herausforderung für die Lernenden darstellen kann. Der Grad des Lernerfolgs hängt dabei neben den Feedbackangeboten nicht unmaßgeblich von der Aktivität und Motivation der einzelnen Studierenden ab. Sie sind es, die sich verstärkt selbst organisieren, sich mit Themen und Inhalten auseinandersetzen, Lerntempi bestimmen und Ressourcenauswahl betreiben. Hier kann eine spezifische Unterstützung wichtig werden und notwendig sein.

Bei der Individualisierung in der Hochschule kann es ohne adäquate Betreuung durch Lehrende/Dozierende oder Mentor*innen zu Lerndefiziten oder mangelnder Orientierung kommen. Zudem kann dies zu einer Überforderung von Studierenden führen, die ggf. durch den hohen angestrebten Anteil an Selbstständigkeit ohnehin bisweilen vor Herausforderungen stehen. Auch eine mangelnde Struktur bzw. ein mangelnder Rahmen kann ggf. zu Schwierigkeiten führen. Nichtsdestotrotz können die Förderung der Selbständigkeit, die motivationale Steigerung durch Verfolgung eigener Interessen und Themen sowie die Orientierung an persönlichen Zeitplänen und damit möglicherweise einhergehende flexible Organisationsmöglichkeiten für die Studierenden auch als Vorteile gesehen werden. Insgesamt zielt die Individualisierung in der Hochschule durchaus auf eine langfristige Kompetenzentwicklung (dazu auch Cendon et al., 2017), wobei neben den oftmals stark in den Vordergrund gestellten Fachkompetenzen auch eine Vielzahl weiterer Kompetenzen unterstützt werden. So können über die Anforderungen durch Selbsttätigkeit, Zeitmanagement, Problemlösungsfähigkeit, kritischem Denken usw. auch methodische und organisationale sowie soziale und personale Kompetenzen gefördert werden (Eidt 2017, S. 37–38).

Abbildung 1: Elemente hochschulischen individuellen Lernens (eigene Abbildung)

Abbildung 1: Elemente hochschulischen individuellen Lernens (eigene Abbildung)

Einen besonders hervorzuhebenden Fall, in dem Individualisierung eine Rolle spielt, stellt das Forschende Lernen in Hochschulkontexten dar (Kremer, 2017, S. 157–162) Hierbei kommt den Studierenden die Rolle eigenständigen Entwickelns, Fragens und Untersuchens zu, wobei das Erforschen mit Reflexionen und kritischer Diskussion einhergeht (Gotzen et al., 2015). Zwar wird die Ausrichtung des Forschenden Lernens nach Ansicht des Autors bisweilen auf die Sichtweise Hubers verkürzt (Huber, 2009, S. 11), der die Deutung vorrangig entlang eines Forschungsprozesses vornimmt, aber für hochschuldidaktische Fragen kann eine weitere Deutung mit Blick auf Professionalisierung, im Sinne Kremers sowie seiner Mitautor*innen, hier eine Stärke des Konzepts deutlich mehr unterstreichen. Mit Blick auf Forschendes Lernen weisen Kremer et al. (2022) aus, dass Forschungsorientierung eine Basis professionellen Handels darstellt und „es demnach einer Individualisierung und Kontextualisierung über und in praktischen Handlungsfeldern bedarf.“ (Kremer et al., 2022, S. 179)

Die Autor*innen verstehen Forschendes Lernen dabei als „einen didaktisch-methodischen Zielkorridor, der über den Studienverlauf die angedeuteten Professionalisierungswege eröffnen soll.“ (Kremer et al., 2022, S. 180).

Ein solcher forschender Lernzugang unter Berücksichtigung der eingangs vorgestellten Elemente des hochschulischen individuellen Lernens ist im Projekt e-stories über die Beschreibung und Reflexion der eigenen Situation im Rahmen eines Digital-Storytelling-Ansatzes bei Studierenden mit Migrationshintergründen umgesetzt. Um die damit einhergehenden individuellen Förderkonzepte vorzustellen, bedarf es im Folgenden jedoch zunächst einer kurzen Darlegung des Unterstützungsbedarfs von Studierenden mit Migrationshintergründen.

3 Eindrücke zu Studierenden mit Migrationshintergründen

An Hochschulen gehen Diversity-Politik und die Diskussionen um den Umgang mit Studierenden, welche Migrationshintergründe aufweisen (Satilmis, 2013, S. 165–170), oftmals mit den Diskussionen um Individualisierungsbemühungen und zielgruppenorientierter Lehre Hand in Hand.

In ihrem CHE-Diversity Report wiesen Berthold et al. (2012) mit Blick auf die Ergebnisse ihrer QUEST-Studie bereits 2012 darauf hin, dass unterschiedliche Typen von Studierenden unterschieden werden können: a) die Traumkandidat(inn)en, b) die Lonesome Riders, c) die Pragmatiker(innen), d) die Ernüchterten, e) die Mitschwimmer(innen) f) die Pflichtbewussten, g) die Nicht-Angekommenen und h) die Unterstützungsbedürftigen (Berthold et al., 2012, S. 35). Die Personen mit Migrationshintergrund gehören nach ihrer Einteilung zu den Unterstützungsbedürftigen.

„Die QUEST-Ergebnisse zeigen […], dass 90 % der Studierenden mit Migrationshintergrund einen deutschen Sprachhintergrund haben: 42,8 % geben Deutsch als ihre alleinige Muttersprache an, 46,7 % sind zusätzlich zur deutschen noch mit weiteren Sprachen aufgewachsen. Nur 10,2 % geben an, nicht mit Deutsch aufgewachsen zu sein.“ (Berthold & Leichsenring, 2012, S. 76)

Mit Blick auf die Situation an Hochschulen im Jahre 2021 ergibt sich gemäß des Mediendienstes Integration, dass in der zugrundeliegenden Befragung des Deutschen Studierendenwerks bei 180.000 Studierenden 17,3 % der Studierenden einen Migrationshintergrund besaßen (vgl. Mediendienst Integration 2024).

„Die meisten von ihnen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft (72,5 Prozent).“ (Mediendienst Integration, 2024)

Entsprechend des Migrationsberichts aus dem Jahre 2019 hatten gemäß der Zahlen des Mikrozensus 21,2 Millionen Menschen (BMI, 2020, S. 15) in Deutschland einen Migrationshintergrund. Als Migrationshintergrund wird dabei gedeutet, dass eine Person „selbst oder bei denen mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht seit Geburt besitzt“ (BMI, 2020, S. 15). In 2019 entsprach dies 26,0 Prozent der Bevölkerung in deutschen Privathaushalten (BMI, 2020, S. 15).

„Im Wintersemester 2022/23 waren an deutschen Hochschulen insgesamt 458.200 Studierende mit ausländischer Nationalität immatrikuliert. Im Wintersemester 2012/13 lag der Ausländer*innenanteil an der Gesamtzahl der Studierenden bei 11 %, stieg seither kontinuierlich und erreichte mit knapp 16 % einen neuen Höchststand im Wintersemester 2022/23. […] Von den Studierenden mit ausländischer Nationalität waren knapp 20 % sogenannte Bildungsinländerinnen und -inländer, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im deutschen Bildungssystem erworben haben.“ (bpb 2024, S. 114)

4 Individuelle Förderung und individuelles Lernen von Studierenden mit Migrationshintergründen mittels Digital Storytelling

Um der Gruppe der Studierenden mit Migrationshintergrund verstärkt gerecht werden zu können, wurde das ERASMUS+ Projekt e-Stories – Digital Storytelling in Supporting Immigrant University Students ins Leben gerufen. Hier stehen individuelle Förderangebote beim Übergang vom Schulsystem in das Hochschulsystem im Blickpunkt, die sich speziell an diese Zielgruppe richten. Nicht zuletzt führte die zunehmende Zahl internationaler Studierender mit sozial, wirtschaftlich und kulturell unterschiedlichem Hintergrund an Hochschulen in den europäischen Partnerländern des Projekts zur Initiative, das Projekt auf den Weg zu bringen. Die wachsende Zahl an Studierenden mit Migrationshintergrund kann zum einen mit zunehmenden Internationalisierungsstrategien von Unternehmen und Institutionen in Europa sowie mit der zunehmenden Migration aufgrund von aufkommenden oder andauernden Krisensituationen und den damit verbundenen politischen und sozialen Problemen in verschiedenen Regionen der Welt und Europas erklärt werden (Europäisches Parlament, 2020).

Das Projekt ‚e-Stories‘ „fokussiert unter Berücksichtigung von Migration und Immigration, Diversity- und Kulturaspekten sowie Sprachlernherausforderungen, die Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Online-Kurses in Form eines MOOCs zur Förderung von Storytelling in digitalen Formaten. Ergänzt wird dies durch die Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Leitfadens für europäische Sprachenlehrkräfte im E-Book-Format sowie technische Toolkits, Kursmaterialien und Curricula sowie durch die Veröffentlichung von E-Books mit Storytelling von Lernenden im Kontext digitaler Geschichten.“ (Beutner, 2023)

Das Projekt hat eine Dauer von 36 Monaten, startete 2023 und ist unmittelbar im Bereich der Hochschulbildung verankert. Dabei arbeiten Hochschulen aus Deutschland, aus der Türkei sowie aus Griechenland, Spanien und ein Bildungsanbieter aus Serbien zusammen. Sie teilen die Überzeugung, dass eine Individualisierung sowie eine pädagogische Intervention den Bedürfnissen der Digitalisierung, des Fremdsprachenerwerbs und der Inklusion dieser internationalen oder zugewanderten Studierenden angemessen nachzukommen vermag. Durch den Storytelling-Ansatz soll zum einen bei dieser Zielgruppe aktiv zum Sprechen und zur Interaktion angeregt werden. Zum anderen ist es auch wichtig, auf diese Weise auch eine einfachere Strukturierung von Gedanken und deren Verbalisierung zu ermöglichen, da bei den Studierenden oftmals die Herausforderung besteht, dass sie zunächst eine Sprachhürde überwinden müssen, zudem aber auch anderen Personen erst einmal ihre Lage strukturiert schildern können müssen, um auf dieser Basis eine eigene Reflexion sowie einen Austausch anzustoßen. Dies ist eine Grundlage, um ihre Situation im zum Teil fremden Land zu verbessern. Ausgangspunkt des Projekts ist somit die These, dass, wenn Personen in der Lage sind, über ihre Situation zu sprechen, Sie dann auch besser in der Lage sind, ihre Situation einzuschätzen, zu verstehen und zu reflektieren.

Das durch die Europäische Kommission geförderte Projekt ´e-Stories´ ist daher explizit auf diese Zielgruppe ausgerichtet, und strebt es an, folgende Ziele zu erreichen:

- Individuelle Förderung im Rahmen neuer Situationen beim Zugang in das Hochschulsystem,

- Verbesserung der Sprachkenntnisse internationaler Hochschulstudierender sowie insbesondere derjenigen mit Migrationshintergrund, speziell mit dem Fokus auf die individuelle Förderung produktiven Sprechens und Schreibens,

- Ausbau der Erzähl- und Darstellungskompetenzen der Studierenden kombiniert mit der Befähigung dieser Personengruppe als Autor*innen und Reflektor*innen ihrer Geschichten/Erzählungen,

- Förderung digitaler Kompetenz sowie damit verbundener Lese- und Schreibfähigkeiten im Sinne einer digital competence, von digital skills und digital literacy,

- Unterstützung ihrer Praktiken und Strukturierungsmöglichkeiten im Rahmen des digital Storytelling,

- Förderung von Kreativität und des kreativen Schreibens,

- Interkultureller Kompetenzausbau und Schaffung sowie Förderung eines Bewusstseins hinsichtlich kultureller Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Studierenden, indem sie sich in multinationalen und multikulturellen Kontexten bewegen und Geschichten mit unterschiedlichem Hintergrund hören oder lesen,

- Verbesserung der beruflichen Kompetenzen und der TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) von Sprachenlehrkräften.

Diese Ziele werden neben der Schaffung eines Förderprogramms für Dozierende und Lehrpersonal vor allem mittels eines individuellen Lernprozesses bei den Studierenden umgesetzt. Dazu wird den Studierenden ausländischer Herkunft sowie den Studierenden mit Migrationshintergrund ein modulares Angebot, das über mehrere Wochen dauert, eröffnet. In diesem Kurs werden sie dazu angeregt, über ihre individuellen Erlebnisse und Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf Lebenssituationen, Integration in die Hochschule, kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede, eine digitale Story zu verfassen und diese zu reflektieren. Dies geschieht in der Sprache des Landes, in dem sie nun eine Hochschule besuchen.

Digital Storytelling ist oft in schriftlicher Form anzutreffen, wenngleich auch auditive und videografische Formen möglich sind. Diese zumeist schriftliche Form bringt einige Besonderheiten mit, die Vivitsou (2018) wie folgt umreißt:

In written storytelling, the story takes a life of its own, as the meaning is no longer dependent on the co-presence of speaker and hearer. In this way, the story must be interpreted in the absence of a speaking subject or a shared dialogical situation that acts as common reference. Therefore, the meaning of the author and the meaning of the written story may or may not coincide. (Vivitsou, 2018, S. 2)

Zudem führt sie hinsichtlich der digitalen Variante aus:

Digital storytelling involves multiple modes of expression through language and other symbols and media. However, contrary to traditional visual and cinematic storytelling, digital technologies have offered the possibility for interactive ways of telling stories online through the use of web-based platforms and internet services. (Vivitsou, 2018, S. 2)

Mit Blick auf den Umgang mit digital Storytelling werden die Studierenden in ‚e-Stories‘ an kreatives Schreiben herangeführt und können dazu unterschiedliche Ansätze zum Storytelling nutzen, wie etwa Joseph Campbells Hero's Journey (Campbell, 2005 und Williams, 2019), Joe Lamberts Seven Steps of Digital Storytelling (Lambert, 2013), die Pixar Storytelling Method (Lill, 2021) oder die Drehbuchvariante nach Syd Field (Field, 2005).

Tabelle 1: Schritte in Digital Storytelling Ansätzen (basierend auf Beutner & Lindenthal 2024)

|

Joseph Campbells Hero's Journey |

Joe Lamberts Seven Steps of Digital Storytelling |

The Pixar Storytelling Method |

Screenplay by |

|

Introduce the Hero |

Owning Your Insights |

Es war einmal… |

Act 1: Exposition Inciting Incident |

|

Establish the Call to Adventure |

Owning Your Emotion |

Jeden Tag … |

Plot Point 1 |

|

Navigate the Unknown |

Finding The Moment |

Doch eines Tages … |

Act 2: Confrontation I |

|

Confront Trials and Challenges |

Seeing Your Story |

Aus diesem Grund … |

Mid Point |

|

Embrace Personal Transformation |

Hearing Your Story |

Und dann … |

Act 2: Confrontation II |

|

Resolve the Life Problem |

Assembling Your Story |

Bis endlich … |

Plot Point 2 |

|

Reflect on the Journey |

Sharing Your Story |

Act 3: Resolution Climax |

Hierbei kann ebenfalls eine individuelle Schwerpunktlegung erfolgen. Um die Studierenden zu unterstützen, werden zudem begleitende Modulbestandteile angeboten. Sie dienen dazu, die Studierenden bei ihrer individuellen Ausarbeitung ihrer Digital Story Methoden und Informationen an die Hand zu geben und einen Reflexionsraum zu schaffen. Thematisch werden folgende Aspekte in den Blick genommen:

- Kurseinführung und Einführung in Methoden und Ansätze des Digital Storytelling

- Elemente einer Geschichte sowie digitaler Geschichten

- Digital Storytelling Tools

- Story Idee und Brainstorming-Prozesse sowie die Entwicklung eines Story Konzepts

- Rückmeldungen zu den ersten Geschichten der Studierenden

- Erstellen eines Scripts und Script-Evaluation

- Entwicklung und Ausgestaltung von Storyboards

- Nutzung visueller Elemente, wie Bilder und Videos, sowie von Audio-Elementen, Sound-Effekten und Techniken zur Stimmaufnahme für digitales Storytelling

- Gestaltung der digitalen Geschichten

- Präsentation und Reflexion digitaler Geschichten sowie Peer Feedback

Das Lernziel der Studierenden in ‚e-Stories‘ ist es, sich aktiv mit ihrer neuen Situation an der Hochschule und in ihrer aktuellen neuen privaten Lebenswelt auseinanderzusetzen sowie ihre Erfolge und Herausforderungen beim Erlernen von Fachinhalten bezüglich ihrer Vorkenntnisse sowie im Umgang mit anderen Studierenden sprachlich auszudrücken. Dabei sollen sie soziale, kulturelle und persönliche Kompetenzen einschätzen und selbstständigeren Umgang mit Aufgabenstellungen erlernen. Hierzu legen sie selbst die spezifischen Gestaltungs- und Lernwege sowie das Arbeitstempo und methodisches Vorgehen fest. Um nun herauszufinden, wie Personen mit Migrationshintergrund zu solch einem Ansatz stehen, wurde eine explorative Studie umgesetzt, die nachfolgend überblickartig vorgestellt werden soll.

5 Erste Eindrücke aus einer explorativen Umfrage bei Studierenden mit Migrationshintergrund

Als Basis für die Ausgestaltung und Fortentwicklung des Projekts ‚e-Stories‘ wurde eine erste explorative Studie im August/September 2024 bei N = 122 Studierenden mit Migrationshintergrund in Deutschland durchgeführt. Die Befragung ging an 175 Personen, sodass die Rücklaufquote bei 69,71 % liegt. Die Umsetzung erfolgte mittels eines kurzen quantitativen Fragebogens, der sprachlich zugänglich gestaltet wurde. An der Befragung beteiligten sich 51,6 % weibliche (63 Personen) und 48,4 % männliche (59 Personen) Teilnehmer*innen. Keine Person stufte sich als divers ein.

Die Teilnehmer*innen splitten sich wie folgt auf die Hochschullandschaft auf:

|

An was für einer Hochschule sind Sie aktuell? Tabelle 2: Hochschulhintergrund |

|||||

|

Häufigkeit |

Prozent |

Gültige Prozente |

Kumulierte Prozente |

||

|

Gültig |

Universität |

56 |

45,9 |

45,9 |

45,9 |

|

Fachhochschule |

33 |

27,0 |

27,0 |

73,0 |

|

|

Technische Hochschule |

15 |

12,3 |

12,3 |

85,2 |

|

|

Kunsthochschule |

3 |

2,5 |

2,5 |

87,7 |

|

|

Musikhochschule |

4 |

3,3 |

3,3 |

91,0 |

|

|

Sporthochschule |

5 |

4,1 |

4,1 |

95,1 |

|

|

Pädagogische Hochschule |

5 |

4,1 |

4,1 |

99,2 |

|

|

Sonstige |

1 |

,8 |

,8 |

100,0 |

|

|

Gesamt |

122 |

100,0 |

100,0 |

||

Von den Teilnehmer*innen besitzen 74,6 % einen deutschen Pass. 68 % haben allein einen deutschen Pass und 6,6 % der Antwortenden besitzen einen deutschen und einen ausländischen Pass. 25,4 % besitzen lediglich einen ausländischen Pass. Personen ohne Ausweisdokument nahmen nicht an der Befragung teil.

Die in dieser begrenzten Studie befragten Personen nehmen alle an einem Studium teil, sind aber alle nicht speziell für dieses Studium nach Deutschland eingewandert. Selbst eingewandert oder aus ihrem Heimatland geflohen sind lediglich 3,3 % der Befragten, während 96,7 % einen Migrationshintergrund haben, da ihre Eltern (mindestens ein Elternteil) nach Deutschland geflohen oder eingewandert sind.

Hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit ihrer Hochschule allgemein ergibt sich für die Teilnehmer*innen der Befragung ein tendenziell positives Bild, da nur 4,1 % der Zufriedenheitsaussage eher nicht zustimmen, 95,1 % der befragten Personen jedoch ihre Zufriedenheitseinschätzung mit ‚stimme eher zu‘ (60,7 %), ‚stimme zu‘ (29,5 %) oder ‚stimme vollkommen zu‘ (5,7 %) beantworten.

Auf die Frage, inwieweit die Hochschule, an der die Teilnehmer*innen studieren, Diversität ernst nimmt, ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 2: Einschätzung inwieweit Diversität in der Hochschule ernst genommen wird

Abbildung 2: Einschätzung inwieweit Diversität in der Hochschule ernst genommen wird

Diese leicht positive Deutung relativiert sich allerdings im Hinblick auf die Frage, ob Diversität auch in Hochschulveranstaltungen aktiv berücksichtigt wird, denn hier sehen 42,6 % der Befragten die Diversität als ‚nicht‘ oder ‚eher nicht‘ berücksichtigt. Auch im positiv zustimmenden Bereich ist die Reaktion verhalten, denn 52,5 % würden lediglich ‚eher zustimmen‘. Die folgende Tabelle gibt hier einen näheren Einblick.

Tabelle 3: Berücksichtigung von Diversität in Hochschulveranstaltungen

|

Diversität wird an unserer Hochschule in Veranstaltungen aktiv berücksichtigt. |

|||||

|

Häufigkeit |

Prozent |

Gültige Prozente |

Kumulierte Prozente |

||

|

Gültig |

stimme nicht zu |

4 |

3,3 |

3,3 |

3,3 |

|

stimme eher nicht zu |

48 |

39,3 |

39,3 |

42,6 |

|

|

stimme eher zu |

64 |

52,5 |

52,5 |

95,1 |

|

|

stimme zu |

6 |

4,9 |

4,9 |

100,0 |

|

|

Gesamt |

122 |

100,0 |

100,0 |

||

Betrachtet man, wie die Teilnehmer*innen hinsichtlich beider Fragen zur Diversität geantwortet haben, ergibt sich folgende bivariate Übersicht:

Tabelle 4: Kreuztabelle Diversität – Ernst nehmen – gegen – Aktiv in Veranstaltungen berücksichtigen

Die Aussagen zu beiden Fragen weisen eine signifikante Korrelation (p = 0,01) von 0,408 auf. Somit sehen Personen, die tendenziell einschätzen, dass Diversität in ihrer Hochschule ernst genommen wird, tendenziell auch eher, dass sie in Veranstaltungen aktiv berücksichtigt wird. Dies ändert jedoch nichts an der eher verhaltenen Einschätzung zu diesen beiden Fragen und die damit verbundene Tendenz zu eher mittleren Einschätzungen durch die Teilnehmer*innen.

Mit Blick auf diesen Aspekt sind zukünftig sicher weitere und dezidiertere Untersuchungen anzustellen, um ein klareres Bild auf einer breiteren Basis zu erhalten.

Bezüglich der gefühlsmäßigen Einschätzungen hinsichtlich der Integration in Gesellschaft und Hochschule ergab sich bei den Befragten das nachfolgende Profilbild. Die eingetragenen Werte stellen die arithmetischen Mittelwerte der Beantwortungen dar. Wirklich fremd im Land, in dem studiert wird, fühlen sich nur sehr wenige der Beantwortenden (0,8 %), und die meisten Personen fühlen sich sicher. Die Integration selbst wird aber eher mit mittleren Werten charakterisiert:

Tabelle 5: Gefühlsantworten zur Integration

Daneben geben 95,9 % der Teilnehmer*innen an, dass sie sich im Land, in dem sich ihre aktuelle Hochschule befindet, gut orientieren können.

Kritischer wird die Sicht hinsichtlich der Frage, ob an der Hochschule kulturelle Unterschiede aktiv berücksichtigt werden. Hier äußern sich 91,8 % der Antwortenden eher skeptisch:

Tabelle 6: Berücksichtigung kultureller Unterschiede in der Hochschule

|

Ich denke, dass kulturelle Unterschiede an meiner Hochschule nicht aktiv berücksichtigt werden. |

|||||

|

Häufigkeit |

Prozent |

Gültige Prozente |

Kumulierte Prozente |

||

|

Gültig |

stimme überhaupt nicht zu |

5 |

4,1 |

4,1 |

4,1 |

|

stimme nicht zu |

84 |

68,9 |

68,9 |

73,0 |

|

|

stimme eher nicht zu |

23 |

18,9 |

18,9 |

91,8 |

|

|

stimme eher zu |

9 |

7,4 |

7,4 |

99,2 |

|

|

stimme zu |

1 |

,8 |

,8 |

100,0 |

|

|

Gesamt |

122 |

100,0 |

100,0 |

||

Mit Blick auf den individuellen Förderansatz von ‚e-Stories‘ und dem damit verbundenen individuellen Lernen sind 84,3 % (52,1 % ‚stimme zu‘ und 32,2 % ‚stimme vollkommen zu‘) der Befragten demgegenüber aufgeschlossen, über ihre Eindrücke und Erfahrungen mit Blick auf ihre aktuelle Situation sprechen zu wollen. Lenkt man den Blick auf Kompetenzen, so sehen sich 77,5 % der Teilnehmer*innen in der Lage, mit digitalen Medien umzugehen, was für den Digital Storytelling Ansatz von ‚e-Stories‘ durchaus einen wichtigen Aspekt darstellt. Bezüglich ihrer sprachlichen Möglichkeiten oder Herausforderungen sehen sich 78,5 % ohne sprachliche Defizite, wobei jedoch 38,8 % einem sprachlichen Defizit eher vorsichtig mit einer Bewertung als ‚stimme eher nicht zu‘ begegnen.

Die Wünsche der Teilnehmer*innen fokussierend, geben 77 % der Befragten an, dass sie gern über ihre Situation an der Hochschule nachdenken und sich ggf. austauschen würden. Zudem würden 73,6 % der Teilnehmer*innen auch gern über ihre Situation im Land, in dem sich die Hochschule befindet, reflektieren.

Hinsichtlich der Einschätzung, ob sich die Studierenden mit Migrationshintergrund gern mit anderen Studierenden über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede austauschen würden, bewerten dies 63,3 % der Teilnehmer*innen positiv.

Bezüglich der Nutzung von Digital Storytelling sind die Befragten mehrheitlich der Ansicht, dass es einen Beitrag leisten könnte, in einen Austausch über die eigene Situation zu kommen. Dies sehen in Summe 90,2 % der Teilnehmer*innen der Befragung.

Abbildung 3: Digital Storytelling als Unterstützungsmaßnahme für Austausch

Abbildung 3: Digital Storytelling als Unterstützungsmaßnahme für Austausch

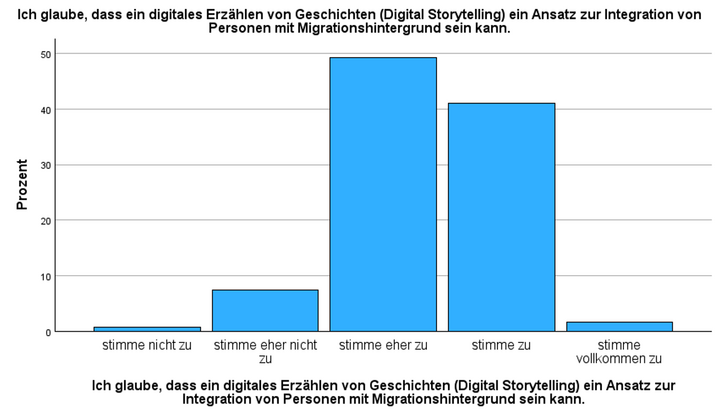

Sogar 91,8 % der Befragten sieht in Digital Storytelling einen Ansatz zur Integration von Personen mit Migrationshintergrund.

Abbildung 4: Digital Storytelling zur Integration von Personen mit Migrationshintergrund

Abbildung 4: Digital Storytelling zur Integration von Personen mit Migrationshintergrund

Somit ergibt sich für den Einsatz von Digital Storytelling und seine Erprobung im Rahmen von ‚e-Stories‘ eine positive Ausgangssituation.

Insgesamt sehen einheitlich alle befragten Studierenden mit Migrationshintergrund (100 %), dass Inklusion und Integration eine wichtige Aufgabe einer Hochschule darstellen. 77,7 % der Befragten stimmen der Aussage sogar ‚vollkommen zu‘. Zudem glauben 98,4 % der Teilnehmer*innen, dass alle Personen eine gleiche Teilhabe an Bildung haben sollten. Mit Blick auf die Gesellschaft bringen immerhin noch 81,8 % der befragten Personen mit Migrationshintergrund zum Ausdruck, dass alle Personen auch eine gleiche Teilhabe an der Gesellschaft haben sollten. Der hier auftretende Unterschied bietet durchaus einen Aspekt, den es sich sicher einmal eingehend zu untersuchen lohnen würde.

Abschließend ergibt sich mit Blick auf die Einschätzung der Teilnehmenden bezüglich des individuellen Lernens und der Notwendigkeit seiner Förderung ein Bild, bei dem eine überwiegende Mehrzahl der Antwortenden (95,9 %) individuelle Förderung von Studierenden als wichtig ansieht.

Tabelle 7: Wichtigkeit individueller Förderung von Studierenden

|

Individuelle Förderung von Studierenden halte ich für wichtig. |

|||||

|

Häufigkeit |

Prozent |

Gültige Prozente |

Kumulierte Prozente |

||

|

Gültig |

stimme überhaupt nicht zu |

1 |

,8 |

,8 |

,8 |

|

stimme eher nicht zu |

3 |

2,5 |

2,5 |

3,3 |

|

|

stimme eher zu |

9 |

7,4 |

7,4 |

10,7 |

|

|

stimme zu |

68 |

55,7 |

55,7 |

66,4 |

|

|

stimme vollkommen zu |

41 |

33,6 |

33,6 |

100,0 |

|

|

Gesamt |

122 |

100,0 |

100,0 |

||

Mit Blick auf die Notwendigkeit spezieller individueller Förderangebote für Studierende mit Migrationshintergrund sind die Zahl mit 93,5 % Zustimmung nur unbedeutend geringer.

Tabelle 8: Wichtigkeit spezieller individueller Förderangebote für Studierende mit Migrationshintergrund

|

Spezielle individuelle Förderangebote für Studierende mit Migrationshintergrund halte ich für wichtig. |

|||||

|

Häufigkeit |

Prozent |

Gültige Prozente |

Kumulierte Prozente |

||

|

Gültig |

stimme überhaupt nicht zu |

1 |

,8 |

,8 |

,8 |

|

stimme eher nicht zu |

6 |

4,9 |

4,9 |

5,7 |

|

|

stimme eher zu |

16 |

13,1 |

13,1 |

18,9 |

|

|

stimme zu |

69 |

56,6 |

56,6 |

75,4 |

|

|

stimme vollkommen zu |

30 |

24,6 |

24,6 |

100,0 |

|

|

Gesamt |

122 |

100,0 |

100,0 |

||

Die Bedeutung einer Unterstützung des individuellen Lernens wurde mit 96,7 % Zustimmung insgesamt deutlich befürwortet.

Abbildung 5: Unterstützung des individuellen Lernens

Abbildung 5: Unterstützung des individuellen Lernens

6 Limitation und Ausblick

Insgesamt konnte mit den Aussagen aus der explorativen Befragung eine solide Grundlage für eine Erprobung des Digital Storytelling-Ansatzes zur Förderung individuellen Lernens im Rahmen des Projekts ‚e-Stories‘ gelegt werden. Nichtsdestotrotz liegen hier mit 122 Antworten sehr begrenzte Eindrücke vor und es wird lediglich eine Gesamtschau über eine Reihe von Hochschulen in Deutschland gebildet, die sich alle durch unterschiedliche Rahmenbedingungen und landes- und gesellschaftspolitische Einbindungen auszeichnen. Auch kann im Rahmen der explorativen Studie nur ein allgemeiner Überblick gegeben werden, da es sich zum einen lediglich um Einschätzungsmessungen handelt und der Bezug zu den persönlichen Situationen der Antwortenden nicht hergestellt werden kann.

Insofern sind sowohl quantitative als auch qualitative Untersuchungen zur Situation der individuellen Förderung bei Studierenden mit Migrationshintergrund wichtig, um nähere, spezifischere und eindeutigere Einblicke zu erhalten. Es gilt zudem, die Wirksamkeit des ‚e-Stories‘-Ansatzes zu prüfen und die Entwicklung des Ansatzes und seiner Erforschung in einem Design-based Research Ansatz voranzutreiben.

Eine wichtige Rückmeldung aus der Untersuchung ist jedoch darin zu sehen, dass die Teilnehmer*innen die Bedeutung von individuellem Lernen und individueller Förderung durchaus erkennen und als einen möglichen Weg für die Zukunft ausmachen.

Auch die Aussagen, dass Diversität in Hochschulen tendenziell eher ernst genommen, aber die Diversität in Veranstaltungen nur begrenzt aktiv berücksichtigt wird, macht nachdenklich und zeigt, dass Hochschulen auch in Zukunft vor weiteren Herausforderungen stehen, wobei der Umgang mit diesen Herausforderungen durchaus noch zu klären ist.

Literatur

Berthold, C. & Leichsenring, H. (2012). Diversity Report. Studierende mit B1 Migrationshintergrund. In C. Berthold, H. Leichsenring, U. Brandenburg, A. Güttner, A.-K. Kreft, S. Noe, E. Reumschüssel, U. Schmal & M. Willert (Hrsg.), CHE Diversity Report: Der Gesamtbericht (A1–D3).

Beutner, M. (2011). Kompetenzbegriff und Evaluation im beruflichen Bildungswesen. In Th. Häcker, K. Bartel & K. Peters (Hrsg.), Lehrerbildung phasenübergreifend denken. Facetten einer bundesweiten Debatte (S. 140–158). Baltmannsweiler.

Beutner, M. (2019). Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Berufsbildung. Überblick und Einblicke in das Projekt DigI-VET. Kölner Zeitschrift für Wirtschaft und Pädagogik, 34. Jg., Heft 67, S. 94–114.

Beutner (2023). E-Stories – Digital Storytelling. Projektdarstellung auf Basis der Projektantrags. Paderborn 2023. Auch im Internet unter: https://www.uni-paderborn.de/projekt/753

Beutner, M. & Lindenthal, H. (2024). Examination of Various Models of Phases of Digital Storytelling. Project Paper.

Beutner, M. & Schneider, J. N. (2024). The use of IT and OER to support remote sustainable work in Europeans Green Economy. Procedia Computer Science. Vol. 237, 107–114.

BMI – Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020). Migrationsbericht der Bundesregierung. Migrationsbericht 2019.

Bpb – Bundeszentrale für politische Bildung (2024). Sozialbericht 2024. Kapitel 3 Bildung, 3.1 Bildungsbeteiligung und Bildungsförderung. S.114.

Bruder, R., Linneweber-Lammerskitten, H. & Wälti, B. (2023). Differenzierung. In R. Bruder, A. Büchter, H. Gasteiger, B. Schmidt-Thieme & H. G. Weigand (Hrsg.), Handbuch der Mathematikdidaktik (S. 619–646). Springer Spektrum.

Campbell, J. (2005). The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work. Vol. 7. New World Library.

Cendon, E., Donner, N., Elsholz, U., Jandrich, A., Mörth, A., Wachendorf, N. M. & Weyer, E. (Hrsg.), Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Mainstreaming-Ansatz in der Hochschule. Handreichungen der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs.

Cronbach, L. J. (1967). How can instruction be adapted to individual differences? In Gagné, R. M. (Hrsg.), Learning and individual differences (S. 23–39).

Czycholl, R. & Ebner, HG (2006). Handlungsorientierung in der Berufsbildung. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), Handbuch der Berufsbildungsforschung ( 2. Aufl., S. 44–54).VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Digitales Institut (2023). Verständnis von Individualisierung. https://digitales-institut.de/die-bedeutung-der-individualisierung-in-der-heutigen-gesellschaft/

Eidt, E. (2017). Kompetenzraster als Instrument der Kompetenzorientierung an Hochschulen: Konstruktion, Nutzungsmöglichkeiten und Diskussion. In E. Cendon, N. Donner, U. Elsholz, A. Jandrich, A. Mörth, N. M. Wachendorf & E.Weyer (Hrsg.), Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Mainstreaming-Ansatz in der Hochschule. Handreichungen der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs (S. 35–41).

Europäisches Parlament (2020). Was sind die Ursachen von Migration? Veröffentlicht am 02.07.2020. https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200624STO81906/was-sind-die-ursachen-von-migration

Ferstl, O. K., Hahn, K., Schmitz, K. & Ullrich, C. (2000). Funktionen und Architektur einer Internet-Lernumgebung für individuelles und kooperatives Lernen. In S. .Uellner & V. Wulf (Hrsg.), Vernetzes Lernen mit digitalen Medien. Proceedings der ersten Tagung „Computergestützes Kooperatives Lenren (D-CSCL 2000) (S. 55–68). Springer-Verlag.

Field, S. (2005). Screenplay: the foundations of screenwriting. Delta Trade Paperbacks.

Fuge, J. & Kremer, H.H. (2020). Mentoring in Hochschuldidaktik und -praxis. Eine Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen. In Frehe-Halliwell, P., Kremer, H.H. (Hrsg). Wirtschafts und Berufspädagogische Texte Band 2. EUSL.

Gerholz, K. H. (2022). Berufliche Bildung. In H. Reinders, D. Bergs-Winkels, A. Prochnow & I. Post (Hrsg.), Empirische Berufsbildungsforschung. Eine elementare Einführung (S. 55–106). Springer Verlag.

Gottburgsen, A., Hofmann, Y. E. & Willige, Y. (2023). Digitale Lernumwelten, studentische Diversität und Learning Outcomes: Empirische Befunde und Implikationen für die digitale Hochschulbildung In T. Schmohl, A. Watanabe & K. Schelling (Hrsg.), Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens (S. 119–144). transcript Verlag.

Gotzen, S., Beyerlin, S. & Gels, A. (2015). Forschendes Lernen. TH Köln.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77, 81–112.

Herhuth, E. (2007). Pixar and the Aesthetic Imagination: Animation, Storytelling, and Digital Culture. University of Califormia Press.

Hessisches Kultusministerium (2012). Individuelle Förderung - Individualisiertes Lernen Orientierungsgrundlagen zum Umgang mit Heterogenität in Unterrichts- und Schulentwicklung. Hessisches Kultusministerium Wiesbaden.

Huber, L. (2009). Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In L. Huber, J. Hellmer & F. Schneider (Hrsg.), Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen (S. 9–35). UVW.

Knutzen, S., Kallies, H., Daldrop, L., Klaffke, H. & Ladwig, T. (2014). Individuelles Lernen in der gestreckten Studieneingangsphase mytrack. Tagungsband zum Mosbacher Tag der Lehre am 23.10.2014. In P. Morschheuser (Hrsg.), Qualifizierung von Studierenden im Student-Life-Cycle. Tagungsband zum Mosbacher Tag der Lehre am 23.10.2014 (S. 51–55).

Kremer, H.-H. (2017). Praxisphasen als Studienelement. Professionalisierung durch Forschendes Lernen. In J. Wang, X. Feng & J. Rützel (Hrsg.), Berufsschullehrerbildung in der Volksrepublik China und in der Bundesrepublik Deutschland. Professionali-sierung – Kompetenzen – Herausforderungen (S. 157–181). Tongji University Press.

Kremer, H.-H. & Beutner, M. (Hrsg.) (2015). Individuelle Kompetenzentwicklungswege – Bildungsgangarbeit in einer dualisierten Ausbildungsvorbereitung. Ergebnisse und Reflexionen aus dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt InBig.

Kremer, H.-H., Schmid, L. & Rüsing, P. (2022). Open Access als Perspektive für Forschendes Lernen in berufs- und wirtschaftspädagogischen Studiengängen. In H. Ertl & B. Rödel, B. (Hrsg.), Offene Zusammenhänge : Open Access in der Berufsbildungsforschung (S. 177–186).

Kremer, H.-H. & Zoyke, A. (2010). Individuelle Förderung zur Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung – Überlegungen zur Grundlegung eines Forschungs- und Entwicklungsbereichs. In H.-H. Kremer & A. Zoyke (Hrsg.), Individuelle Förderung in der beruflichen Bildung. Grundlegung und Annäherung im Kontext von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. InLab – Band 1.

Landenfeld, K., Priebe, J. & Eckhoffm M. (2019). I-Learning – individualisiertes Lernen im Übergang von Schule in die Hochschule. ZFHE – Zeitschrift für Hochschulentwicklung. Flexibles Lernen an Hochschulen gestalten. Jg. 14, Nr.3 November 2019, 257–271.

Lambert, J. (2013). Digital Storytelling Capturing Lives, Creating Community (4. Aufl.). Routledge.

Lill, B. (2021). Die Pixar-Storytelling-Formel. https://www.dermedientyp.de/digitales-storytelling-1-erzaehlformate/

Ludwig-Mayerhofer, W. (2014). Bildung zwischen Individualisierung und Exklusion. In W. Schneider & W. Kraus (Hrsg.), Individualisierung und die Legitimation sozialer Ungleichheit in der reflexiven Moderne (S. 167–192).

Mediendienst Integration (2024). Wie viele Studierende haben einen Migrationshintergrund? https://mediendienst-integration.de/integration/hochschule.html

Satilmis, A. (2013). e n t e r s c i e n c e ! Ein fachübergreifendes Projekt für Studierende mit Migrationshintergrund. In L. Huber, M. Kröger & H. Schelhowe (Hrsg.), Forschendes Lernen als Profilmerkmal einer Universität. Beispiele aus der Universität Bremen (S. 165–177). Universitätsverlag Webler.

Scheer, A. W. (2017). Hochschule 4.0. Auswirkungen der Digitalisierung auf Lehre, Forschung und Hochschulverwaltung. In Dittler, U. (Hrsg.), E-Learning 4.0. Mobile Learning, Lernen mit Smart Devices und Lernen in sozialen Netzwerken (4. Aufl, S. 101–123). De Gruyter Oldenbourg.

Schmohl, T., Watanabe, A. & Schelling K. (2023). Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens. Einführung in die Beiträge des Bandes. In T. Schmohl, A. Watanabe & K. Schelling (Hrsg), Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens (S. 7–26). transcript Verlag.

Schroer, M. (2008). Individualisierung. In N. Baur, H. Korte, M. Löw & M. Schroer, M. (Hrsg.), Handbuch Soziologie (S. 139–161).VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Söllner, M., Janson, A., Rietsche, R. & Thiel de Gafenco, M. (2021). Individualisierung in der beruflichen Bildung durch Hybrid Intelligence. Potentiale und Grenzen. In S. Seufert, J. Guggemos, D. Ifenthaler, H. Ertl & J. Seifried (Hrsg.), Künstliche Intelligenz inder beruflichen Bildung. Zukunft der Arbeit und Bildung mit intelligenten Maschinen?! (S. 163–182). Steiner Verlag.

ThirdSpace Learning (2024). 10 Strategien zur Beschleunigung des Bildungserfolgs durch individualisiertes Lernen. https://thirdspacelearning-com.translate.goog/us/blog/individualized-learning/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=rq

Universität Hohenheim (o. J.). Konstruktives Feedback an Studierende – Was gibt es zu beachten? https://didaktikblog.uni-hohenheim.de/2018/05/konstruktives-feedback-an-studierende-was-gibt-es-zu-beachten/

Vilser, M. & Frey, D. (2024). Feedback an der Hochschule: Erfolgreich annehmen und kommunizieren. In D. Frey &Vilser, M. (Hrsg.), Führung und Personalentwicklung an Hochschulen (S. 31–42).

Vivitsou, M. (2018). Digital storytelling in teaching and research. In A. Tatnall & J.Multisilta (Hrsg.), Encyclopedia of Education & Information Technologies. Springer.

Walber, M. (2013). Selbststeuerung und E-Learning. Ein altes Prinzip im neuen Gewand? Hochschule und Weiterbildung, 1, 70–78.

Williams, C. (2019). The Hero´s Journey: A Mudmap for Change. Journal of Humanistic Psychology, 59(4), 522–539.

Zukunftsinstitut (2018). Die Individualisierung der Welt. https://www.zukunftsinstitut.de/zukunftsthemen/die-individualisierung-der-welt

Zitieren des Beitrags

Beutner, M. (2025). Individuelles Lernen und Umgang mit Migrationshintergründen in Hochschule und Berufsbildung. In P. Frehe-Halliwell, M.-A. Kückmann & F. Otto (Hrsg.), bwp@ Profil 12: Transformationen in der beruflichen Bildung – Handlungsräume und Gestaltungsfelder der Wirtschafts- und Berufspädagogik. Digitale Festschrift für H.-Hugo Kremer zum 60. Geburtstag (S. 1–23). https://www.bwpat.de/profil12_kremer/beutner_profil12.pdf