Profil 12

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Profil 12 - Juni 2025

Transformationen in der beruflichen Bildung – Handlungsräume und Gestaltungsfelder der Wirtschafts- und Berufspädagogik.

Profil 12: Digitale Festschrift für H.-Hugo Kremer

Hrsg.: , &

Fachwissenschaftliche Ausbildung als Basis und Denkgebäude für den kaufmännischen Unterricht

Ausgehend von einer Keynote, die der Autor gemeinsam mit Nicole Naeve-Stoß und Hugo Kremer anlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft im Jahr 2022 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten hat, wird die Bedeutung der Fachwissenschaften für die Wirtschaftspädagogik untersucht. Ziel des Beitrages ist es, anhand hermeneutischer und empirischer Untersuchungen herauszuarbeiten, welche Problemlagen und Herausforderungen sich für die Wirtschaftspädagogik aus Sicht einer kritisch-reflexiven sozioökonomischen Pädagogik und Didaktik durch die aktuelle Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ergeben. Der Beitrag diskutiert die dominante neoklassische Ausrichtung in der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, die kritisch reflektiert wird. Es wird betont, dass die Vermittlung alternativer Sichtweisen in wirtschaftspädagogischen Lehrveranstaltungen entscheidend ist, da die Mainstream-Auffassungen das Denken und Handeln der Studierenden stark prägen. Des Weiteren wird der Verlust der Darstellung der betrieblichen Zusammenhänge und das Fehlen einer geschäftsprozessorientierten Betriebswirtschaftslehre bemängelt, die aber für die Lernfeldkonzeption besonders wichtig wären. Ebenso werden in den Wirtschaftswissenschaften zu wenig aktuelle Fragestellungen bearbeitet und die gesellschaftlichen Auswirkungen des (betriebs-)wirtschaftlichen Handelns zu wenig akzentuiert, weshalb dies in eigenen wirtschaftspädagogischen Lehrveranstaltungen sozioökonomischer Natur nachgeholt werden soll. Dabei wird die hochgradige wirtschaftspädagogische Kompetenz zur Umsetzung dieser Veränderungen sowie die zusätzliche Belastung, die damit einhergeht, hervorgehoben.

Subject-based training for commercial pathways as a foundation and platform for thinking within teaching in commercial subject areas

This paper is based on a keynote which the author gave together with Nicole Naeve-Stoß and Hugo Kremer on the occasion of the 2022 annual conference of the Association for Socioeconomic Education and Research, held at the Humboldt University in Berlin. It examines the significance of subject-related knowledge for vocational and business education. The aim of the article is to use hermeneutic and empirical studies to identify which sets of problems and challenges arise for vocational and business education from the perspective of a critically reflexive socio-economic pedagogy and didactics and through current business studies and economics. The article discusses and reflects critically upon the dominant neoclassical focus within business studies and economics. Teaching alternative perspectives in vocational and business education courses is undeniably essential, as mainstream views strongly influence students' thinking and their actions. Furthermore, the paper criticizes the loss of the presentation of operational contexts and the lack of process-orientated business administration, which are of particular importance for the learning field concept. Equally, in economics there is too little discussion of key current issues and there is insufficient emphasis on the social impact of (business) economic activity. This lack can be compensated for in additional vocational and business education courses of a socio-economic nature. The paper emphasises the high level of vocational and business education expertise required to implement these changes and the corresponding additional workload.

- Details

1 Einführung

Ausgangspunkt für diesen Beitrag ist eine Keynote, die ich gemeinsam mit Nicole Naeve-Stoß und Hugo Kremer im September 2022 anlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung, die gleichzeitig als Forum der AG BFN ausgerichtet war, an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten habe. Der Titel der Tagung lautete: „Humane Ökonomie – selbstverständlicher Auftrag sozioökonomischer Bildung und Wissenschaft oder sozialromantische Utopie?“. Unsere Keynote „Humane Ökonomie – wirtschaftspädagogische Perspektiven“ (Kremer et al., 2024) ging von einer reflexiven Subjektorientierung aus, zeigte die Bedeutung der curricularen Prinzipien von Reetz (1984) auf und diskutierte aktuelle Herausforderungen des Studiums der Wirtschaftspädagogik. Dabei akzentuierten wir „zwei Bezugspunkte für das Praxisfeld von Lehrkräften an berufsbildenden Schulen“: Erstens „die Bedeutung der fachwissenschaftlichen Ausbildung als Basis und Denkgebäude für den kaufmännischen Unterricht und zweitens die Anforderungen, die aus den zugrundeliegenden kaufmännischen Tätigkeitsfeldern an die kaufmännische Bildung gestellt werden (Kremer & Sloane, 2014, S. 7)“ (Kremer et al., 2024, S. 29).

Ziel des Beitrages ist es daher, anhand hermeneutischer und empirischer Untersuchungen herauszuarbeiten, welche Problemlagen und Herausforderungen sich für die Wirtschaftspädagogik im Kontext ihrer Fachwissenschaften ergeben. Die Bearbeitung dieses Zieles erfolgt aus Sicht eines kritisch-reflexiven sozioökonomischen Zugangs (Tafner 2015; 2018a; 2024c; Tafner & Casper, 2022).

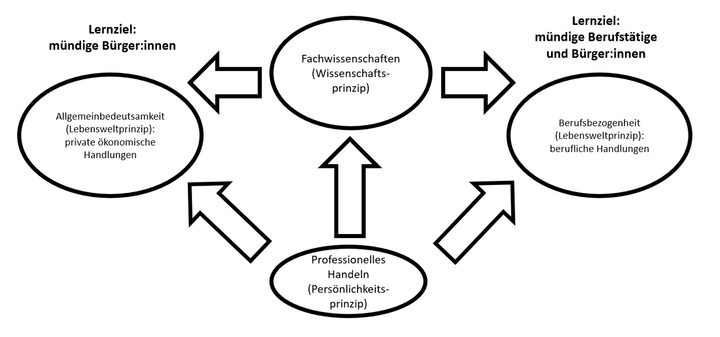

Abbildung 1 fasst die oben dargelegten Bezugspunkte zusammen. Ausgehend von einem subjektorientierten Verständnis von Pädagogik (Holzkamp, 1995; 2024c) und den curricularen Prinzipien von Reetz (1984) geht es im kaufmännischen Unterricht und in der Lehre an der Hochschule darum, das Handeln der Lernenden zu professionalisieren. Sie sollen das entsprechende Wissen, die Kompetenzen und Haltungen aufweisen, um mündige Berufstätige und mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden. Die KMK (2021, S. 10) bringt es so auf den Punkt: „Damit befähigt die Berufsschule die Auszubildenden zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer, ökologischer und individueller Verantwortung.“ Dies führt zu einer Verantwortung auf der Mikro- (sich selbst und anderen gegenüber), der Meso- (den Organisationen gegenüber) und der Makroebene (der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber). Diese Verantwortung schließt das Politische mit ein, weshalb neben den curricularen Prinzipien ebenso der Beutelsbacher Konsens bei der Gestaltung, Durchführung und Evaluierung des Unterrichts berücksichtigt werden muss.

Abbildung 1: Professionelles Handeln in der beruflichen Bildung, Darstellung in Anlehnung an Kremer et al., 2024, S. 32

Abbildung 1: Professionelles Handeln in der beruflichen Bildung, Darstellung in Anlehnung an Kremer et al., 2024, S. 32

Für die Wirtschaftspädagogik als eine Integrationswissenschaft aus Erziehungs- und Wirtschaftswissenschaften (Aff, 2008, S. 2–9) bildet „Wirtschaft den Forschungsraum und die Pädagogik die Orientierungslinien“ (Urbschat, 1965, S. 207). Wirtschaft kann im Sinne der curricularen Prinzipien (Reetz, 1984) lebensweltlich und wissenschaftlich begriffen werden. Wirtschaft und Wirtschaften beschreiben einerseits ein phänomenologisches Sein und andererseits ein theoretisches, wissenschaftliches Modell. Darüber hinaus können diese Phänomene auch als ein Sollen begriffen, also aus einer ethischen, moralischen Perspektive betrachtet werden. Sein, Modell und Sollen formen sich plural aus und es zeigt sich, dass die Phänomene gar nicht eindeutig sind, die Theorien und Modelle deshalb auch unterschiedlich aufgesetzt werden können (Tafner, 2016; 2024a). „The dimension of economics opens up the world of scientific theories and models and thus the fullness of the plural economics of the mainstream and sidestream. “(Tafner 2024a, S. 103). Aber in der ökonomischen und kaufmännischen Bildung erfolgt eine Verengung. Beyer (2021, S. 63) führt dies folgendermaßen aus: Die Form …

…der ökonomischen Bildung stellt sich als überwiegend abbilddidaktisch konzipiert und monoparadigmatisch organisiert dar: Inhalte und Zugriffe aus den Wirtschaftswissenschaften werden für die schulische Bildung reduziert übertragen (abbilddidaktisch) und fast ausschließlich unter dem Paradigma der Neoklassik (monoparadigmatisch) verhandelt. Nicht gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen, sondern Inhalte der Bezugswissenschaft strukturieren damit den Unterricht und verengen die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit dem Gegenstandsbereich Wirtschaft.

Damit sind bereits wesentliche Probleme der Einbindung der Fachwissenschaft angesprochen. Dieser Beitrag fokussiert das Modell, also die Fachwissenschaft im Sinne der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Nun hängt der Blick, der auf die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre – wie Urbschat (1965, S. 207) ausführt – von der pädagogischen Orientierungslinie ab. Dieser Beitrag orientiert sich an einem sozioökonomischen Zugang, der sich durch Subjektorientierung, Einbettung, Multiperspektivität, Methodenvielfalt, die Trennung von Ökonomie und Ökonomik und die Einbeziehung der sozialen, politischen und ethischen Dimension auszeichnet. Ausgangs- und Zielpunkt ist das mündige Subjekt, das sowohl individuelles als auch soziales sowie geistiges und materielles Wesen ist (Bonfig et al., 2023; Tafner, 2015; 2018a; 2024c; Tafner & Casper, 2022). Aus dieser Position heraus ist bereits zu bemerken, dass ebenso die Sozialwissenschaften sowie einige philosophische Grundlagen, vor allem Ethik, zu den Fachwissenschaften zählen sollten. Es wäre wesentlich, wenn Studierende der Wirtschaftspädagogik auch aus dieser Perspektive über Wirtschaft reflektierten. „Selbst viele Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler:innen konstatieren, dass Politik, Recht und Wirtschaft so eng miteinander verschränkt sind, dass sie kaum angemessen zu trennen sind“ (B. Weber, 2023, S. 206).

Unter diesen Aspekten wird im Kapitel 2 die Volkswirtschaftslehre (VWL) untersucht und im Kapitel 3 die Betriebswirtschaftslehre (BWL). Im vierten Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung mit den möglichen Auswirkungen auf Studierende und die Forderungen an die Fachwissenschaften schließen den Aufsatz ab.

2 Volkswirtschaftslehre

Die Volkswirtschaftslehre ist die ältere der beiden hier behandelten Fachwissenschaften, weshalb sie hier auch als Erste diskutiert werden soll. Sie ist eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich mit gesamtwirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigt. Die VWL wird jedoch im Unterschied zur BWL in der Wirtschaftspädagogik eher stiefmütterlich behandelt. Die „etablierte erziehungswissenschaftliche Teildisziplin der Wirtschaftspädagogik“ ist „stärker auf betriebswirtschaftliche Ansätze für das berufliche, kaufmännische Schulwesen ausgerichtet“ (B. Weber, 2023, S. 200). Dies ist einer der Gründe, warum sich für die allgemeine ökonomische Bildung eigene Fachgesellschaften neben der DGfE, Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik, herausgebildet haben und der Volkswirtschaftslehre als Fachwissenschaften zu wenig Beachtung geschenkt wird (Tafner, 2024b). Dennoch bestimmt das volkswirtschaftliche Denken wesentlich die wirtschaftlichen Vorstellungen der Studierenden (Tafner & Casper, 2022; Tafner & Kohlfürst, erscheint 2025; Tafner et al., 2024c). In den Einführungsveranstaltungen der Universitäten, die gerade für die Studierenden der Wirtschaftspädagogik von besonderer Bedeutung sind, und den einführenden Lehrbüchern herrscht ein Mainstream vor (Bäuerle et al., 2019; Beckenbach et al., 2016; Graupe, 2017; Schweitzer-Krah & Engartner, 2019; Treeck & Urban, 2016; Tafner, 2018b; Tafner & Casper, 2022). Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die Volkswirtschaftslehre mittlerweile sehr plural geworden ist. Einige der wesentlichen volkswirtschaftlichen Schulen des Mainstreams sind u. a. der Postkeynesianismus, die Verhaltensökonomik oder die Feministische Ökonomik (Becker et al., 2009). Diese unterschiedlichen Schulen können auf die Mikro- (z. B. Neoklassik), die Meso- (z. B. Institutionenökonomik) oder auf die Makroebene (z. B. Ökologische Ökonomik) abstellen (Netzwerk plurale Ökonomik, 2022). Bemerkenswert ist, dass die meisten volkswirtschaftlichen Forschungen heute empirischen Zugängen folgen, was sich in den einführenden Lehrveranstaltungen jedoch kaum niederschlägt (Rommel & Urban, 2022). Der oft sehr vereinfachte neoklassische Zugang mit seinen Erweiterungen Spieltheorie und Institutionenökonomik mit dem Bild des Homo oeconomicus (bzw. des „Homo oeconomicus neumannensis“ in der Spieltheorie und des „Homo oeconomicus institutionalis“ in der Institutionenökonomik (Biesecker & Kesting, 2003, S. 174)) zeichnet sich durch eine „holy trinity – rationality, selfishness, and equilibrium“ aus (Colander et al., 2004, S. 485). Gekennzeichnet ist dieser Zugang durch einen methodologischen Individualismus, durch Gewinn- und Nutzenmaximierung sowie eine starke Mathematisierung und ein analytisches, positivistisches und deduktives Verständnis (Biesecker & Kesting, 2003, S. 125–176).

Für die Studierenden beginnt hier die Problematik. In den einführenden Veranstaltungen, die meist Mikro- und Makroökonomik betreffen, erfolgt meist – das zeigt die einschlägige Einführungsliteratur – keine Einführung in erkenntnistheoretische Grundlagen. Die Frage, was der Mensch eigentlich erkennen kann und was nicht, wird nicht gestellt. Meist wird auch nicht dargelegt, wie die Wirtschaftswissenschaften wissenschaftlich arbeiten und welche unterschiedlichen Methoden es dabei grundsätzlich gibt. Die Unterscheidung zwischen analytisch deduktiv und empirisch induktiv kommt zu wenig in den Blick, wie meine Erfahrung in den Diskussionen mit meinen Studierenden zeigt. Der erste und zweite Methodenstreit in der VWL scheint kaum ein Thema zu sein. Gerade aber diese beiden Auseinandersetzungen sind für das „richtige“ Verständnis von Wirtschaft elementar: Folgen wir empirisch-induktiven Erkenntnissen oder analytisch-deduktiven? Ist Wirtschaften wertfrei oder doch normativ? Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Volkswirtschaftslehre in Deutschland immer stärker dem US-amerikanischen Modell – das selbst bereits in Diskussion steht – folgt, das aus einer Dreiteilung von Mikro- und Makroökonomik sowie Ökonometrie besteht (Rommel & Urban, 2022). Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte kommen da zu kurz und beides wäre gerade für die ökonomische Bildung wichtig, weil die wirtschaftlichen Zusammenhänge klarer und die Bedeutung von wirtschaftlichen Ideen für das wirtschaftliche Handeln in ihren positiven und negativen Auswirkungen erkennbar werden. So ist wirtschaftliche Bildung immer auch eine politische. Dem Beutelsbacher Konsens folgend (Wehling, 1977, S. 179–180), müssen aufgrund des Kontroversitätsgebotes und des Überwältigungsverbotes auch unterschiedliche wirtschaftswissenschaftliche Zugänge eröffnet werden. Dies würde zu einer multiperspektivischen Sicht führen. Eine Mindestanforderung wäre dabei, neben neoklassischen Zugängen auch (Post-)Keynesianische Inhalte zur Diskussion zu stellen, denn bereits vor ca. hundert Jahren wurden die theoretischen Annahmen in Bezug auf die Idee des freien Marktes von Keynes widerlegt. Schulden, Sparen und Löhne werden dann nicht nur – wie heute im öffentlichen Diskurs durchaus üblich – aus einer neoklassischen Sicht verstanden. Darüber hinaus wäre es angebracht, nicht von der freien Marktwirtschaft, sondern von einer sozialen Marktwirtschaft zu sprechen. Bei aller Bedeutung des Marktes muss einem Marktfundamentalismus, wie er heute ebenso im öffentlichen Diskurs immer wieder anzutreffen ist, widersprochen werden.

Die zweite Problematik ergibt sich aus dem Anspruch, den der Mainstream erhebt. Er wird zur Handlungsempfehlung schlechthin. So unterscheidet nicht einmal das Lexikon für ökonomische Bildung zwischen lebensweltlichen, synthetischen und neoklassisch-theoretischen, analytischen Aussagen. Es erfolgt keine Trennung zwischen lebensweltlicher Ökonomie und wissenschaftlicher Ökonomik, wenn es heißt: Wirtschaften ist …

…das Bestreben der Wirtschaftssubjekte, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel … so zu verwenden, dass sie ihnen (1) als Konsumenten den höchsten Nutzen (Nutzenmaximierung) und (2) als Unternehmer den höchsten Gewinn (Gewinnmaximierung) bringen. Wirtschaften folgt dem aus dem Vernunftprinzip abgeleiteten ökonomischen Prinzip (May, 2012, S. 667).

Das ökonomische Prinzip ist das Vernunftprinzip an sich. Die neoklassische Ökonomik wird nicht nur als Wirtschaften schlechthin und als Handlungsempfehlung verstanden, sondern auch als ethische Grundlage. In der „normativen Ethik ökonomischer Methode“ nach Karl Homann wird der neoklassische Mainstream zur Grundlage einer Ethik und das Handeln zum eigenen Vorteil zu einem Imperativ – ein Zugang, der von vielen abgelehnt wird, aber auch in der Wirtschaftspädagogik durchaus zur Anwendung gelangt (Tafner, 2020). Gerade hier müsste eine ökonomische Bildung ansetzen, wie der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich (2005, S. 7) ausführt:

Die Bewusstmachung und Vermeidung der hier lauernden Gefahren einer ökonomistischen Übersteigerung der ökonomischen Rationalitätsperspektive zu einer Weltanschauung macht m. E. das unverzichtbare wirtschaftsethische Minimalmoment einer zeitgemäßen ökonomischen Bildung für mündige Wirtschaftsbürger aus.

Schließlich ist noch eine dritte Problematik anzusprechen. Die vereinfachte Neoklassik folgt einem analytischen Zugang, der Methoden von Inhalten trennt (Brodbeck, 2013, S. 5) und Phänomene wie Macht, Vertrauen oder Moral, aber auch Umwelt und Gesellschaft als exogen betrachtet. Dies führt dazu, dass diese als nicht relevant oder nicht dem Bereich der Wirtschaft zugehörig verstanden werden. Heterodoxe Zugänge versuchen diese Phänomene zu integrieren.

Im Gegensatz zum orthodoxen Wissen [werden; GT] real beobachtbare Phänomene wie Armut, Macht, Arbeitslosigkeit und soziale Exklusion von der theoretischen Konzeption nicht ausgeklammert. Menschen sind keine Lustmaschinen in einem stetigen mechanischen, physikalischen oder mathematischen Raum, keine kybernetischen Maschinen, deren Verbund eindeutig durch einen Algorithmus abzubilden wäre. Die historische Verlagerung der Ökonomie aus einem sozialen, moralischen und staatlichen in einen reinen mathematischen Raum der ökonomischen Anschauung bedarf einer gründlichen theoretischen Reflexion. (Becker et al., 2009, S. 8)

Aus diesem Grund werden in volkswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen kaum aktuelle Probleme diskutiert, als vielmehr analytische, mathematische Modelle durchgespielt, und Bezüge zu anderen Disziplinen kaum bis gar nicht hergestellt. Dies wird von den Studierenden als Praxisferne wahrgenommen und führt dazu, dass erstens die tatsächlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit wenig in den Blick geraten (Schweitzer-Krah & Engartner, 2019; HU Berlin, 2021). Ein Studierender der VWL bringt es so auf den Punkt, nachdem er für sich im Masterseminar „Financial Frictions and Bank Regulation“ als einzigen praktischen Input des Dozenten mitnehmen konnte, dass etwas mehr Bankenregulierung nicht schlecht wäre:

Ich bin ja bereit zu akzeptieren, dass ich im Studium noch nicht den praktischen Wert aller theoretischen Ergebnisse und sämtliche Zusammenhänge verstehen kann – aber in Mastervertiefungsmodulen sollte es doch zumindest möglich sein, eine Idee davon zu geben. Ich kritisiere nicht, dass ich die ‚Mainstream‘-Forschung blöd finde, wie es Vertreter des Netzwerks Plurale Ökonomik oftmals tun –, ich kritisiere, dass ich noch nicht einmal beurteilen kann, ob ich sie blöd finde. (Herbst, 2017)

Zweitens wird ein Dualismus von Moral und Wirtschaft wahrgenommen, wie ich es kürzlich aus einem Review zurückgemeldet bekommen habe und ich es immer wieder in Diskussionen mit meinen Studierenden wahrnehme.

Einerseits entsteht diese dualistische Sicht dadurch, dass nicht zwischen der lebensweltlichen Ökonomie und wissenschaftlicher Ökonomik unterschieden wird. In der lebensweltlichen Ökonomie ist das Handeln der Menschen immer in Gesellschaft und Kultur eingebettet und kann nie von Moral losgelöst betrachtet werden. Da aber Menschen immer wieder auch wirtschaftliches Fehlverhalten beobachten, wird daraus geschlossen, dass es keinen Zusammenhang gäbe. Aber unmoralisch ist nicht dasselbe wie amoralisch, vielmehr verweist das Urteil ‚unmoralisch‘ bereits auf das Vorhandensein von Moral. Andererseits kommt es in der Ökonomik dann zur Trennung von Wirtschaft und Moral, wenn Moral in den Modellen keine Berücksichtigung findet oder – wie in Luhmanns Systemtheorie – Wirtschaft und Moral als zwei voneinander getrennte Systeme verstanden werden. Aus diesen Gründen ist es wesentlich, einerseits zwischen Ökonomie und Ökonomik zu unterscheiden und sich andererseits der Prämissen ökonomischer Modelle sowie der Annahmen der Systemtheorie klar zu werden, damit ein Dualismus vermieden werden kann. (Tafner & Kohlfürst, erscheint 2025)

In wirtschaftsethischen Lehrveranstaltungen ist es daher die Aufgabe, sowohl die ökonomische Rationalität als auch die soziale Verantwortung zur Diskussion zu stellen, um die Frage zu eröffnen, ob Moral und Ethik Bestandteile des wirtschaftlichen Handelns sind.

3 Betriebswirtschaftslehre

Die Betriebswirtschaftslehre ist eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich mit einzelwirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigt. Sie entstand im deutschsprachigen Raum mit den Handelshochschulen (W. Weber, 2018, S. 22). Die Leipziger Handelshochschule ist gleichzeitig „Wiege der Wirtschaftspädagogik als eigenständige Wissenschaftsdisziplin“ (Klauser, 2008, S. 135) und „Wiege der Betriebswirtschaftslehre“ (Göschel, 2008, S. 51). Aufgabe der Handelshochschule war es, sowohl die Betriebswirte als auch die Lehrkräfte für die kaufmännischen Fächer auszubilden. An der Leipziger Handelshochschule erhielt Karl von der Aa 1923 den Lehrstuhl für Handelsschulpädagogik und betriebswirtschaftliche Nebengebiete. Zwischen Wirtschaftspädagogik und Betriebswirtschaftslehre gibt es also eine starke historische Beziehung, die letztlich im gemeinsamen Fachlichen, also dem Kaufmännischen und Wirtschaftlichen, zu finden ist. Auch in Österreich ist diese Beziehung insofern bedeutsam, als Krasensky – der Erste und lange Zeit einzige Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftspädagogik in Österreich – die Wirtschaftspädagogik aus dem Objekt der Betriebswirtschaftslehre ableitete (Tafner, 2015, S. 87, 105–112). Im Jahr 1935 wurde die gesamte Ausbildung für Handelslehrerinnen und Handelslehrer an die Hochschule für Welthandel übertragen, also auch der pädagogische Anteil, der bis zu diesem Zeitpunkt noch von der Universität Wien angeboten wurde. In diesem Jahr publizierte Hans Krasensky (1935) sein Buch „Grundzüge der Wirtschaftspädagogik entwickelt aus dem Objekt der Betriebswirtschaftslehre“. In diesen beiden Entwicklungen zeigt sich die enge Verbundenheit der Wirtschaftspädagogik mit der Betriebswirtschaftslehre in Österreich (Aff et al., 2008, S. 7–8). Die Enge der Beziehung sagt noch nichts über die Qualität und den konkreten Inhalt aus. Auch innerhalb der BWL lassen sich unterschiedliche Zugänge historisch und systematisch herausarbeiten, auch wenn in der BWL ebenso ein neoklassisch orientiertes Programm vorherrscht.

Schanz (2018, S. 33–47) führt aus, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Wissenschaftsprogrammen innerhalb der Betriebswirtschaftslehre gibt. So verstehe Eugen Schmalenbach die BWL als Kunstlehre, Wilhelm Rieger als theoretische Wissenschaft und Heinrich Nicklisch als ethisch-normative Wissenschaft. Hier finden sich also auch die drei oben ausgeführten unterschiedlichen Zugänge wieder (Tafner, 2024a): BWL kann eher lebensweltlich (Sein) oder wissenschaftlich fundiert verstanden werden (Modell), ja, sie kann auch normativ begriffen werden (Sollen). Ebenso gibt es im Hinblick auf unterschiedliche Perspektiven differenzierte Ansätze. Erich Gutenberg versteht Wissenschaft als eine Produktivitätsbeziehung, Edmund Heiners entscheidungsorientierte BWL kann als ein breiteres Verständnis interpretiert werden und schließlich ist Hans Ulrichs systemorientierte Betriebswirtschaftslehre auf ein ganzes System bezogen. Ebenso greift eine ökologisch verpflichtete Betriebswirtschaftslehre weiter aus und versteht die Umwelt nicht als einen exogenen Faktor. Schließlich sind noch Zugänge zu erwähnen, die auch die Sozialwissenschaften integrieren. Das ist im Neuen Institutionalismus und in der verhaltenstheoretischen Betriebswirtschaftslehre der Fall (Schanz, 2018, S. 48–128).

Erich Gutenberg vertritt „das neoklassisch orientierte Programm der Betriebswirtschaftslehre“ (Schanz, 2018, S. 50). Gutenbergs neuer Ansatz „war die konsequente Übertragung des in der (deutschen und vor allem angelsächsischen) Nationalökonomie längst dominierenden neoklassischen Denkstils auf die Betriebswirtschaftslehre, von dessen Leistungsfähigkeit Gutenberg zutiefst überzeugt war“ (Schanz, 2018, S. 50). Als ein konstituierendes Merkmal gilt „die Unterstellung von vollkommener Rationalität und damit die Konstruktion eines idealtypischen Wirtschaftssubjekts, das als homo oeconomicus bezeichnet wird und innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie in zwei Ausprägungen auftaucht: als (omnipotenter) Unternehmer und als (souveräner) Konsument“. (Schanz, 2018, S. 56). Eines der bekanntesten Lehrbücher mit einem Marktanteil von mehr als 60 % (Giersberg, 2016) ist „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ von Günter Wöhe. Dort wird in den Grundlagen ausgeführt, dass es bis zum Ende der 1960er Jahren, also dem Ende der Ära Gutenberg, keine Meinungsverschiedenheiten in der BWL gab.

Das Theoriegebäude der Betriebswirtschaftslehre stand auf einem festgefügten wirtschaftstheoretischen Fundament, wie es die neoklassische Volkswirtschaftslehre mit dem Modell des homo oeconomicus entwickelt hatte. Der homo oeconomicus, eine Kunstfigur, die streng rational handelt und die dabei ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht ist, beherrschte die Szene betriebswirtschaftlicher Modelltheorie. (Wöhe & Döring, 2013, S. 3, Hervorhebung im Original)

In den 1970er Jahren kam es zu einer Spaltung der BWL in die neoklassische BWL, die von einem Shareholdervalue und der Eigennutzmaximierung ausgeht, und die verhaltenswissenschaftliche BWL, die beim Stakeholder Ansatz und der Gemeinwohlorientierung ansetzt. Wöhe und Döring (2013, S. 12) führen weiter aus, dass ihr Lehrbuch der neoklassischen Variante folgt, und begründen dies bemerkenswert:

„Die Handlungsempfehlungen einer anwendungsorientierten Wissenschaft können nur dann ihre nützliche Wirkung entfalten, wenn die von ihr entwickelten Entscheidungsmodelle die Ziele der Entscheidungsträger (à Eigennutzmaximierung) [und; GT] die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens (à marktwirtschaftlicher Wettbewerb) möglichst realitätsnah abbilden.“. Aus diesem Grund folgern sie: „Die Effizienz, d. h. das Verhältnis von wertmäßigem Output zu wertmäßigem Input, ist für Ökonomen der allein gültige Maßstab zur Beurteilung betrieblicher Handlungen.“ (Wöhe & Döring, 2013, S. 8).

Wissend, dass dies eine instrumentelle Engführung ist – ich ergänze: ganz im Sinne von Lionel Robbins – setzen sie weiter fort:

„Natürlich ist sich die ökonomisch zentrierte Betriebswirtschaftslehre der Einseitigkeit ihres Vorgehens bewusst. Natürlich weiß der Ökonom um die technischen, medizinischen, psychologischen oder sozialen Implikationen betrieblichen Handelns. Die wissenschaftliche Durchdringung dieser Tatbestände überlässt er aber seinen Kollegen aus den Nachbarwissenschaften, weil er Diesen höhere Fachkompetenz zubilligt.“ (Wöhe & Döring, 2013, S. 8).

Ein solches Vorgehen ist einer sozioökonomischen kritisch-reflexiven Pädagogik fern. Gerade in diesen weiteren Aspekten liegen ja die Schwierigkeit und Herausforderung des Wirtschaftens. Wer im wirtschaftlichen und kaufmännischen Unterricht nur auf die zweckrationale Effizienz abzielt, kann die soziale, ethische und politische Dimension nicht integrieren und damit der Empfehlung der KMK (2021, S. 10) nicht entsprechen. Wöhe und Döring (2013, S. 12) führen aus, dass ethische Fragen besser in der Theologie und Moralphilosophie aufgehoben sind und diese „effizientere Lösungen herbeiführen“. Wie dies gemeint sein könnte, erschließt sich mir nicht. Der Vorwurf, dass durch das „Festhalten am Rationalprinzip die menschliche Gefühlswelt“ ausgeblendet und „damit ein emotionales Vakuum“ erzeugt werde, „läuft ins Leere“, denn der nach „Gewinnmaximierung strebende Homo-oeconomicus-Unternehmer muss sich sehr wohl mit psychologischen Befindlichkeiten auf Seiten der Stakeholder auseinandersetzen“ (Wöhe & Döring, 2013, S. 13). Wie dies der Homo-oeconomicus-Unternehmer tut, wird hier zur moralisch fragwürdigen Handlungsempfehlung: „Für Verhaltenswissenschaftler ist der respektvolle Umgang mit Mitarbeitern ein eigenständiges moralisches Ziel betrieblichen Handelns. Für den nüchternen Ökonomen ist die Befriedigung emotionaler Bedürfnisse Dritter Mittel zum Zweck der Gewinnmaximierung.“ (Wöhe & Döring, 2013, S. 13) Eine solche Erklärung lässt mich als sozioökonomischem Pädagogen nur mit offenem Mund zurück. Die passende Reaktion darauf gibt Nell-Breuning (1974, S. 38–39):

Erhebt man, wie namentlich die Schulbücher der BWL es zu tun lieben, einen ‚Kapitalismus‘ dieser Art zum System mit der Gewinnmaximierung als Axiom, dann verabsolutiert man das in sich selbst eines Maßes entbehrende und daher zu Übersteigerung ins Maßlose neigende abstrakte Erwerbsstreben zum Prinzip. Ein solches ‚System‘ wäre unmenschlich. […]Unglücklicherweise übt aber das Lehrbuchmodell einen erzieherisch äußerst verderblichen Einfluss aus: Das Denken des angehenden Wirtschaftsbeflissenen wird in eine gefährliche Richtung gelenkt, indem aller angeblichen oder vorgeschützten Wertfreiheit zum Trotz die Gewinnmaximierung normativ zum Sinn der Wirtschaft erhoben und zugleich als Lohn für strenge Befolgung des pleonastisch sogenannten ökonomischen Rationalprinzips hingestellt wird.

Im Sinne von Robbins sowie Wöhe und Döring ergibt sich daraus eine sehr eigenwillige Definition von Wirtschaften, die zu Paradoxien führt: Der Homo-oeconomicus-Unternehmer, der mit psychologischen Tricks Kunden zum Kauf verführt, ist gewinnmaximierend und damit in diesem Sinne eine zweckrational wirtschaftende Person. Der so verführte Kunde, der unbewusst motiviert den Kauf vollzieht, ist dann eben kein souveräner Homo-oeconomicus-Kunde mehr und wirtschaftet in diesem Sinne nicht. Gilt dann noch der gesamte vollzogene Wirtschaftsakt als zweckrational oder nur noch als einseitig rational? In einem solchen Ansatz ist die Aufgabe eines Unternehmens nicht mehr die Bereitstellung von Gütern, Leistungen und Arbeitsplätzen, sondern lediglich die eigennutzorientierte Gewinnmaximierung. Handy (2002, o. S.) führt dies so aus:

The purpose of a business, in other words, is not to make a profit, full stop. It is to make a profit so that the business can do something more or better. That ‘something’ becomes the real justification for the business. Owners know this. Investors needn’t care.

Die Aufgaben und Ziele eines Unternehmens können auch anders als bei Wöhe dargelegt werden. So verstehen Lechner et al. (2001, S. 61) das Unternehmen „als ein auf die Umwelt ausgerichtetes sozioökonomisches System“, das von folgenden sechs Kriterien gekennzeichnet ist:

1. Es ist ein künstliches, nach allen Seiten offenes soziales System (Ulrich). 2. Es ist wirtschaftlich tätig, indem es Leistungen für Dritte erbringt. 3. Es tritt in einer privatrechtlichen, seltener auch in einer öffentlich-rechtlichen Form nach außen auf. 4. Es verliert seine Existenzgrundlage, wenn es ihm nicht gelingt, soviel an Gegenleistungen zu erhalten, als an Mitteleinsatz notwendig ist, um die Leistungen zu erstellen … [wobei die Autoren auch ausführen, dass für gemeinwirtschaftliche Unternehmen auch Unterstützungszahlungen durch den Staat geleistet werden, Anm. GT]. 5. Die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes ist eine unabdingbare Nebenbedingung der Existenz eines Unternehmens. 6. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip hat für ein Unternehmen insoweit große Bedeutung, als seine Einhaltung helfen kann, die Existenz des Unternehmens im Sinne des Punktes 4 abzusichern. Ist jedoch die erzielbare Gegenleistung größer als der (wirtschaftliche oder unwirtschaftlich) getätigte Mitteleinsatz, wird das Wirtschaftlichkeitsprinzip häufig vernachlässigt.

Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Erstens wird das Unternehmen als ein offenes System verstanden, das Leistungen für Dritte erbringt. Es wird also das Sachziel vor den finanziellen Zielen genannt. Nutzen- und Gewinnmaximierung werden nicht verwendet, aber es wird auf die Bedeutung des finanziellen Gleichgewichts und der Kostendeckung eingegangen. Effizienz als Wirtschaftlichkeitsprinzip wird als ein eher untergeordnetes Ziel definiert und dient nicht der Definition von Wirtschaften.

Die bisherigen Ausführungen drehen sich alle um die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Früh bildeten sich neben der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, die – wie oben dargestellt – von unterschiedlichen Phasen gekennzeichnet ist, spezielle Gebiete heraus, wie z. B. „Industriebetriebslehre, Handelsbetriebslehre und Bankbetriebslehre“ (W. Weber, 2018, S. 23). Die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre formte sich in ihren Funktionen aus, z. B. „Beschaffungswirtschaft, Produktionswirtschaft oder Finanzwirtschaft“, die sich selbst wiederum im Laufe der Zeit spezialisierten (Weber, 2018, S. 23). Diese funktionale Gliederung findet sich in den meisten Lehrbüchern der BWL. Der Allgemeinen BWL (ABWL) kommt einer Überblicks- und Integrationsfunktion zu. Wolfgang Weber (2018, S. 23) führt aber aus, dass gerade dies die Allgemeine BWL nicht wirklich leiste, fehle es ihr doch bis heute an einer durchgehenden Systematik. Als durchgehende Aussage lasse sich herausarbeiten, dass es der ABWL um die Darstellung jener Probleme und Sachverhalte gehe, die für alle Betriebe relevant seien. So stelle heute die ABWL eher eine Darstellung der einzelnen Speziellen Betriebswirtschaftslehren dar, die in einfacher Form geboten werden, ohne tatsächlich eine Integration zu leisten. Wolfgang Weber (2018, S. 24) zitiert dazu Schreyögg (2007, S. 145): „Es fehlt in aller Regel eine verbindende theoretische Perspektive“ und führt eine Reihe von wissenschaftlichen Beiträgen an, die sich mit der Zersplitterung und Spezialisierung der BWL kritisch auseinandersetzen. Diese Spezialisierung und die mangelnde Zusammenführung in eine umfassende Theorie wäre gerade für Studierende der Wirtschaftspädagogik wichtig, um einzelwirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen zu können. Die Spezialisierung in der BWL vollzieht sich entlang von speziellen Betriebswirtschaftslehren, die im Studienplan wieder als Fächer organisiert sind. Die Studierenden lernen, durch die Studienordnungen vorgegeben, keine geschäftsprozessorientierte Betriebswirtschaftslehre kennen, sollen dies aber in den Lernfeldern der Berufsschulen umsetzen können. In Bezug auf die Lernfelder bereitet die Betriebswirtschaftslehre nicht angemessen vor. Dazu kommt, ähnlich wie in der Volkswirtschaftslehre, die Klage, die ich immer wieder von meinen Studierenden vernehme und die auch Gloger (2016) aufgreift: die „Vermathematisierung“ und Praxisferne einerseits und das Fehlen einer zusammenhängenden Theorie abseits der Gewinn- und Nutzenmaximierung andererseits. Wolfgang Weber (2018, S. 21) drückt dies so aus: „Das Fehlen einer theoretischen Basis führt zu zusammenhanglosem Wissen: Je theoriearmer eine Disziplin ist, desto mehr neigt sie zur Zersplitterung und Auflösung. Diese Entwicklung, die u. a. durch das US-amerikanische Fachverständnis forciert wird, müsste gebremst werden.“

4 Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik

Im Kapitel 2 wurde die Volkswirtschaftslehre untersucht und aufgezeigt, dass ein vereinfachter neoklassischer Zugang in den Einführungsveranstaltungen und in der Einführungsliteratur vorherrscht, der das Denken der Studierenden in eine Vorstellung lenkt, die von der freien – und nicht sozialen – Marktwirtschaft ausgeht, der Staat und Steuern negativ konnotiert und wirtschaftliches Entscheiden als eine rein zweckrationale Nutzenmaximierung auf Basis mathematischer Analyse erscheinen lässt, die als die Rationalität schlechthin dargelegt wird. Die praktische Anwendung kommt zu kurz.

Im Kapitel 3 folgte die Untersuchung der Betriebswirtschaftslehre. Auch hier zeigt sich, dass ein neoklassisch orientiertes Programm vorherrscht, obwohl es auch in der BWL, historisch und systematisch betrachtet, unterschiedliche Ausprägungen gibt. Der Fokus auf die Gewinn- und Nutzenmaximierung verschließt den Blick auf die wesentliche Aufgabe von Unternehmen für die Gesellschaft: Sie sollen Leistungen und Produkte bereitstellen, welche die Menschen benötigen. So wird ein Wirtschaftsverständnis geprägt, das das Finanzielle vor das Sachliche stellt und einer Rationalität folgt, die den Eigennutz in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus gewinnen in der BWL die Speziellen Betriebswirtschaftslehren immer mehr an Bedeutung und die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre kommt ins Hintertreffen. Diese aber ist gerade für Studierende der Wirtschaftspädagogik entscheidend, weil dort die Zusammenhänge klarer werden sollten. Und schließlich ist festzustellen, dass die BWL in einzelnen Fächern angeboten wird und nicht nach Geschäftsprozessen, wie es für die berufliche Bildung hilfreich wäre.

Die Fokussierung einer zweckrationalen Eigennutzmaximierung, die den Mainstream in BWL und VWL ausmacht, wirkt sich auf die Rationalitätsvorstellung von Studierenden aus. Seit Jahren frage ich Studierende, wie sie Rationalität definieren. Für eine empirische Erhebung habe ich die Antworten ausgewertet (Tafner & Kohlfürst, erscheint 2025). Rationales Entscheiden ist für ca. zwei Drittel der Studierenden etwas, das dem Eigennutzen folgt, diesen maximieren möchte, rein der Kalkulation entspringt und nichts mit Emotionen oder Werten zu tun hat. Sie folgen also einem Verständnis von Zweckrationalität, wie es Max Weber (1984, S. 44–46) formuliert. Ich frage danach immer, wie sie sich für ihren Berufswunsch, Lehrkraft zu werden, entschieden haben. Es folgen darauf durchwegs wertrationale Antworten, die sie aber nicht als solche im Sinne von Max Weber benennen können. Sie kennen Rationalität nur im Sinne von Zweck-, aber nicht von Wertrationalität. Stelle ich die beiden Antworten gegenüber (Was ist Rationalität? Wie haben Sie sich für Ihren Lehrberuf entschieden?), dann wird für sie offensichtlich, dass rein zweckrationales Entscheiden im Sinne Max Webers (1984) für lebensweltliches Entscheiden nicht ausreicht. Dies zeigt auch Amitai Etzioni (1988), der Begründer der Sozioökonomik, in seinem Buch „The Moral Dimension“ auf. Studierende, angesprochen auf die unterschiedlichen Antworten, versuchen, ihre Rationalitätsdefinition zu relativieren, um dadurch Raum für wertrationale und emotionale Argumente zu gewinnen. In Ermangelung einer über Zweckrationalität hinausgehenden Rationalitätsdefinition gelingt dies nicht immer schlüssig. Zwei Diskussionen führten tatsächlich zu dem Ergebnis, dass die Studierenden auf ihren ursprünglichen Aussagen beharrten und argumentierten, dass ihre Berufsentscheidung eine irrationale sei. Mich bewegt diese Erfahrung zutiefst, weil sie für mich zeigt, wie stark die Sozialisierung durch die Wirtschaftswissenschaften bei den Studierenden gehen kann. Sie verstehen ihre eigene Berufsentscheidung als irrational!

Ähnlich verhält es sich, wenn die Studierenden nach ihren Wirtschaftsvorstellungen befragt werden. Dabei folgen ca. drei Viertel der Studierenden mehr oder weniger der Definition von Lionel Robbins (1932, S. 16): „Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. “. Dieser Definition nach folgen die Wirtschaftswissenschaften einer Formaldefinition. So entstehen Denkmodelle, bei denen „Methoden von den Inhalten getrennt“ (Brodbeck, 2013, S. 5) sind.

Vor dem Hintergrund einer zweckrationalen und ökonomisierten Kultur erstaunt es nicht, dass Studierende Rationalität zweckrational deuten und damit Werte und Emotionen keine oder kaum Berücksichtigung finden. Ebenso ist es wenig verwunderlich, dass Wirtschaften vor allem im Sinne von Robbins als eine zweckrationale Effizienz begriffen wird … Hier spiegeln sich bekannte Studien (Rommel & Urban, 2022; Schweitzer-Krah & Engartner, 2019) sowie eigene Ergebnisse (Tafner, 2018b; Tafner & Casper, 2022), die das Vorherrschen des Mainstreams in Einführungslehrveranstaltungen dokumentieren. … Bei den Vorstellungen allerdings, wie Wirtschaft sein sollte, zeigt sich, dass die Vorstellungen nicht mit dem Mainstream übereinstimmen. Für die Studierenden gibt es weder eine Trennung von Moral und Wirtschaft noch ein Verständnis für eine ökonomische Ethik. … Den Studierenden fehlt die Theorie für ein breiteres Wirtschaftsverständnis, um ihre Vorstellungen in eine kohärente Struktur zusammenzufassen. Hier scheint es einen Bruch zu geben zwischen der Zweckrationalität des Mainstreams und einer ‚lebensdienlichen Wirtschaft‘ (Ulrich, 2016). Es bedarf einer praktischen Vernunft, die mehr als das Verfolgen von Effizienz ist. (Tafner & Kohlfürst, erscheint 2025)

Die in diesem Beitrag vorliegende Skizzierung lässt sich in drei wesentlichen Punkten – im Hinblick auf die Herausforderungen für die Wirtschaftspädagogik und damit zurückkommend auf das Ziel dieses Beitrages – zusammenfassen:

- Sowohl in der Betriebs- als auch in der Volkswirtschaftslehre herrscht ein neoklassischer Mainstream vor, der aus einer kritisch-reflexiven sozioökonomischen Pädagogik und Didaktik heraus als problematisch zu bezeichnen ist, insbesondere wenn die Kunstfigur des Homo oeconomicus zur Handlungsempfehlung oder gar ethischen Richtschnur mutiert. Die dahinter liegenden Vorstellungen von Rationalität, Wirtschaft, Markt und Staat lenken das Denken und Handeln der Studierenden in eine ganz bestimmte Richtung. Ob es hier zu Veränderungen im Sinne des Sidestreams kommt, wird kaum von der Wirtschaftspädagogik beeinflusst werden können – und nicht nur deshalb, weil nicht alle Vertreter:innen die hier vorliegenden Ausführungen teilen. Aus diesem Grund werden jene, die wirtschaftspädagogisch andere Sichtweisen einbringen wollen, dies nur in den von ihnen verantworteten Curricula einbringen können. Spezielle wirtschaftspädagogische Lehrveranstaltungen sozioökonomischer Art bieten alternative Sichtweisen und Einblicke in Philosophie und Soziologie an und zeigen, wie dies didaktisch-pädagogisch für die Schule aufbereitet werden könnte.

- Da die Betriebswirtschaftslehre immer ausdifferenzierter wird und die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an Bedeutung verliert, fehlt die Darstellung der betrieblichen Zusammenhänge und der gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des betrieblichen Handelns. Auch hier kann die Wirtschaftspädagogik kaum Veränderungen herbeiführen und muss ebenso in eigenen Lehrveranstaltungen darauf reagieren. Insbesondere bedeutet dies, dass die Studierenden im Sinne der Lernfelder prozessorientierte betriebswirtschaftliche Zusammenhänge erkennen können und fähig werden, einen entsprechenden Unterricht anzubieten. Hier kommt didaktischen Lehrveranstaltungen zur curricularen Konstruktion eine Schlüsselrolle zu. Sie sollen nicht nur zur Fähigkeit der prozesshaften Darstellung und reflexiven Betrachtung führen, sondern auch zur Vermittlung der von der KMK geforderten sozialen und ökologischen Verantwortung. Das ist kein einfaches Unterfangen, weil die soziale und ökologische Verantwortung im neoklassischen Mainstream grundsätzlich keine Rolle spielt. Dieser zweite Punkt ist also nur realisierbar, wenn auch der erste Punkt konsequent umgesetzt wird. Jedenfalls finden sich auch innerhalb der BWL-Zugänge, die sich der gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen und Verantwortung bewusst sind und für ein neues Denken eintreten ( Knyphausen-Aufseß et al. 2021).

- Die Umsetzung des ersten und zweiten Punktes erfordert höchste wirtschaftspädagogische Kompetenz, die sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Neben den steigenden Belastungen durch Selbstverwaltung und Drittmittelprojekten erhöht damit die Transformation der eigenen Fachwissenschaft in didaktisch-pädagogische Themen die Belastung nochmals. Diese Mehrbelastung wird jedoch mit dem Gefühl ausgeglichen, etwas gegen den vorherrschenden Mainstream und seine wirtschaftlichen Vorstellungen getan zu haben.

Literatur

Aff, J. (2008). Pädagogik oder Wirtschaftspädagogik? Anmerkungen zum Selbstverständnis der Disziplin. In F. Gramliner, P. Schlögl & M. Stock (Hrsg.), bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Spezial 3 (S. 1–16). http://ww.bwpat.de/ATspezial/aff_atspezial.pdf

Aff, J., Mandl, D., Neuweg, G. H., Ostendorf, A. & Schurer, B. (2008). Die Wirtschaftspädagogik an den Universitäten Österreichs. In F. Gramliner, P. Schlögl & M. Stock (Hrsg.), bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Spezial 3 (S. 1–44). http://www.bwpat.de/ATspezial/aff_mandl_neuweg_ostendorf_schurer_atspezial.pdf

Bäuerle, L., Pühringer, S. & Ötsch, W. (2019). „Ohne Effizienz geht es nicht“: Ergebnisse einer qualitativempirischen Erhebung unter Studierenden der Volkswirtschaftslehre. (FGW-Studie Neues ökonomisches Denken, 13). Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e.V. (FGW). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-67301-7

Beckenbach, F., Daskalakis, M. & Hofmann, D. (2016). Zur Pluralität der volkswirtschaftlichen Lehre in Deutschland: Eine empirische Untersuchung des Lehrangebotes in den Grundlagenfächern und der Einstellung der Lehrenden. Metropolis.

Becker, J., Grisold, A., Mikl-Horke, G., Pirker, R., Rauchenschwandtner, R., Schwank, O., Springler, E. & Stockhammer, E. (2009). Heterodoxe Ökonomie. Metropolis.

Beyer, M. (2021). „Warum sagt einem das niemand?“ Pluralität und Reflexivität für die schulische (sozio)ökonomische Bildung. In J. Urban, L.-M. Schröder, H. Hantke & L. Bäuerle (Hrsg.), Wirtschaft neu lehren. Erfahrungen aus der pluralen sozioökonomischen Hochschulbildung (S. 61–76). Springer VS.

Biesecker, A. & Kesting, S. (2003). Mikroökonomik. Eine Einführung aus sozial-ökologischer Perspektive. Oldenbourg.

Bonfig, A., Engartner, T., Graupe, S., Hagedorn, U., Hantke, H., Hedtke, R., Schank, C., Schröder, L.-M. & Tafner, G. (2023). Was ist und was will sozioökonomische Bildung? Positionen der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. https://soziooekonomie-bildung.eu/ueber-die-gsoebw/positionspapier/

Brodbeck, K.-H. (2013). Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. Eine philosophische Kritik der modernen Wirtschaftswissenschaft (6. Aufl.). WBG.

Colander, D., Holt, R. P. F. & Rosser, B. (2004). The Changing Face of Mainstream Economics. Review of Political Economy, 16 (2004) 4, 485–499.

Etzioni, A. (1988). The Moral Dimension. Toward a New Economics. The Free Press.

Giersberg, G. (2016). Wöhe unter Beschuss. Streit um BWL-Bücher. Frankfurter Allgemeine. 28.09.2016.

Gloger, A. (2016). Betriebswirtschaftsleere. Wem nützt BWL noch? Frankfurter Allgemeine Buch.

Göschel, H. (Hrsg.) (2008). Die Handelshochschule in Leipzig. Mit Beiträgen von Fritz Klauser und Anke Lutz. Atelier Eilenberger.

Graupe, S. (2017). Beeinflussung und Manipulation in der ökonomischen Bildung – Hintergründe und Beispiele, (FGW-Impuls Neues ökonomisches Denken, 5). Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e.V. (FGW). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68503-1.

Handy, C. (2002). What’s a Business For? Harvard Business Review. https://hbr.org/2002/12/whats-a-business-for

Herbst, T. (2017). Volkswirtschaftslehre. Zwischen den Fronten der Pluralismus-Debatte. Makronom, 02.11.2017. https://makronom.de/volkswirtschaftslehre-zwischen-den-fronten-der-pluralismus-debatte-23841

Holzkamp, K. (1995). Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Campus.

HU Berlin (2021). Absolventenverbleib des Studiengangs Kombi-Bachelor Wirtschaftspädagogik (Wirtschaft und Verwaltung). Humboldt-Universität zu Berlin, Stabstelle Qualitätsmanagement.

Klauser, F. (2008). Die Wirtschaftspädagogik an der Handelshochschule. In H. Göschel (Hrsg.), Die Handelshochschule in Leipzig. Mit Beiträgen von Fritz Klauser und Anke Lutz. Leipzig (S. 135–139). Atelier Eilenberger.

KMK (2021). Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. Kultusministerkonferenz Berlin.

Knyphausen-Aufseß, D. zu, Kunisch, S. & Nippa, M. (2021). Zur Rolle der BWL in Zeiten großer gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen. In Die Unternehmung, 75. Jg., 2/2021, 188–197. DOI: 10.5771/0042-059X-2021-2-188.

Krasensky, H. (1935). Grundzüge der Wirtschaftspädagogik entwickelt aus dem Objekt der Betriebswirtschaftslehre. Heymann.

Kremer, H.-H. & Sloane, P. F. E. (2014). „… Lehrer sein dagegen sehr!“ – Überlegungen im Kontext einer reflexiven Professionalisierung. In bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online (2014) Profil 3, 1–19. http://www.bwpat.de/profil3/kremer_sloane_profil3.pdf

Kremer, H.-H., Naeve-Stoß, N. & Tafner, G. (2024). Humane Ökonomie – wirtschaftspädagogische Perspektiven. In G. Tafner, N. Ackermann, U. Hagedorn & C. Wagner-Herrbach (Hrsg.), Humane Ökonomie – selbstverständlicher Auftrag sozioökonomischer Bildung und Wissenschaft oder sozialromantische Utopie? Berichte zur beruflichen Bildung. AG BFN. S. 15-37.

Lechner, K., Egger, A. & Schauer, R. (2002). Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (19. Aufl.). Linde.

May, H. (Hrsg.) (2012). Lexikon der ökonomischen Bildung (8. Aufl.). Oldenbourg.

Nell-Breuning, O. v. (1974). Kapitalismus – kritisch betrachtet. Zur Auseinandersetzung um das bessere ‚System‘. Herder.

Netzwerk Plurale Ökonomik (2022). Exploring Economics. https://www.exploring-economics.org/de

Robbins, L. C. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Macmillan and Co.

Rommel, F. & Urban, J. (2022). A Survey of German Economics. Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2022: Big Data in Economics. ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.

Reetz, L. (1984). Wirtschaftsdidaktik. Klinkhardt.

Schanz, G. (2018). Eine kurze Geschichte der Betriebswirtschaftslehre (2. Aufl.). UVK.

Schreyögg, G. (2007). Betriebswirtschaftslehre nur noch als Etikett? Betriebswirtschaftslehre zwischen Übernahme und Zersplitterung. Zukunft der Betriebswirtschaftslehre – Bestandsaufnahme und Perspektiven, Sonderheft 56/2007, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 140–160.

Schweitzer-Krah, E. & Engartner, T. (2019). Students’ perception of the pluralism debate in economics: Evidence from a quantitative survey among German universities. International Review of Economics Education, 30 (1), 1–12.

Tafner, G. (2015). Reflexive Wirtschaftspädagogik. Wirtschaftliche Erziehung im ökonomisierten Europa. Eine neo-institutionelle Dekonstruktion des individuellen und kollektiven Selbstinteresses. Eusl. https://doi.org/10.3278/9783763970674

Tafner, G. (2016). Die Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik als die Crux der Ökonomischen Bildung. In H. Arndt (Hrsg.), Das Theorie-Praxis-Verhältnis in der ökonomischen Bildung. Tagungsband der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung (S. 30–42). Wochenschau Verlag.

Tafner, G. (2018a). Ökonomische Bildung ist sozioökonomische Bildung. Grundlagen der Didaktik einer reflexiven Wirtschaftspädagogik. In T. Engartner, C. Fridrich, S. Graupe, R. Hedtke & G. Tafner (Hrsg.), Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (S. 109–140). Springer VS.

Tafner, G. (2018b). Reflexive Wirtschaftspädagogik und sozioökonomische Didaktik. Basale Grundlagen und ein Unterrichtsdesign in Diskussion. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 35, 1–26. http://www.bwpat.de/ausgabe35/tafner_bwpat35.pdf

Tafner, G. (2020). Die Angst des Königs vor dem Schachmatt. Klarstellungen zur „Aufklärung“ über meinen Aufsatz „Eigennutzmaximierung als Richtschnur moralischen Handelns? Antithesen zu Homanns ökonomischer Wirtschaftsethik“. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 116, Heft 3, 419–455.

Tafner, G. (2024a). Pluralism and the Desire for Unambiguity. On the Significance of Perception and Ambiguity in Socio-economic Education. In C. Fridrich, U. Hagedorn, R. Hedtke, P. Mittnik & G. Tafner, G. (Hrsg.), Economy, Society and Politics. Socio-economic and Political Education in Schools and Universities (S. 103–130). Springer.

Tafner, G. (2024b). Wirtschaftspädagogik ist mehr als Berufsbildung. Die Existenz von Fachgesellschaften der ökonomischen Bildung als Preis der traditionellen Berufsbezogenheit der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik. In K. Büchter, V. Herkner, K. Kögler, H. H. Kremer & U. Weyland, U. (Hrsg.), 50 Jahre Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehung (DGfE). Kontinuität, Wandel und Perspektiven (S. 297–317). Barbara Budrich.

Tafner, G. (2024c). Reflexive Wirtschaftspädagogik. Doppelt integrative Wirtschaftsethik in der sozioökonomischen Didaktik. Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik (zfwu). Zfwu (Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik), zfwu 25/3 (2024), 468–494.

Tafner, G. & Casper, M. (2022). Understanding economics does not equal understanding economy. Designing teacher education from a socio-economic perspective. International Journal Pluralism and Economics Education. Vol. 13, No 3, 277–296.

Tafner, G. & Kohlfürst, D. (erscheint 2025). Mehr als Effizienz. Sozioökonomische Bildung und Vorstellungen von Studierenden für ein breiteres Wirtschaftsverständnis in Hochschule und Schule. In U. Hagedorn, R. Hedtke & G. Tafner (Hrsg.), Kann Schule gesellschaftlich bilden? Beiträge der sozioökonomischen Bildung in der Sekundarstufe II. Springer.

Tafner, G., Hantke, H., Heiss, M., Kiefer, P., Loewer, K. & Ottliczky, J. (erscheint 2024). „Nichts ist wichtiger als Geld.“ Vorstellungen zur realen und humanen Ökonomie. In G. Tafner, N. Ackermann, U. Hagedorn & C. Wagner-Herrbach (Hrsg.), Humane Ökonomie – selbstverständlicher Auftrag sozioökonomischer Bildung und Wissenschaft oder sozialromantische Utopie? Berichte zur beruflichen Bildung (S. 41–67). AG BFN.

Treeck, T. van & Urban, J. (2016). Wirtschaft neu denken. Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie, Berlin.

Ulrich, P. (2005). Sozialökonomische Bildung für mündige Wirtschaftsbürger. Ein programmatischer Entwurf für die gesellschaftliche Rekontextualisierung der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre. Berichte des Instituts für Wirtschaftsethik, Nr. 105. Universität St. Gallen.

Ulrich, P. (2016). Integrative Wirtschaftsethik: Grundlagen einer lebensdienlichen Wirtschaft (5. Aufl.). Haupt.

Urbschat, F. (1965). Wirtschaftspädagogik. In E. von Beckerath, H. Bente, C. Brinkmann, E. Gutenberg, G. Haberler, H. Jecht, W. A. Jöhr, F. Lütge, A. Predöhl, R. Schaeder, W. Schmidt-Rimpler, W. Weber, L. v. Wiese. (Hrsg.), Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Zugleich Neuauflage des Handwörterbuchs der Staatswissenschaften, Band 12, (S. 203–210). Gustav Fischer.

Weber, B. (2023). Von der Kritik der ökonomischen Bildung zum Paradigma der sozioökonomischen Bildung – 20 Jahre Wissenschaftsgeschichte ökonomischer Bildung. In T. Engartner, A. Szukala & B. Weber (Hrsg.), Sozioökonomie und Wirtschaftssoziologie im Spiegel sozialwissenschaftlicher Bildung (S. 199–214). Springer VS.

Weber, M. (1984). Soziologische Grundbegriffe. Mohr Siebeck.

Weber, W. (2018). Allgemeine versus Spezielle Betriebswirtschaftslehre. In W. Matiaske & W. Weber (Hrsg.), Ideengeschichte der BWL: ABWL, Organisation, Personal, Rechnungswesen und Steuern (S. 21–40). Springer Gabler.

Wehling, H.-G. (1977). Konsens à la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch. In S. Schiele & H. Schneider (Hrsg.), Das Konsensproblem in der politischen Bildung (S. 173–184). Ernst Klett.

Wöhe, G. & Döring, U. (2013). Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (25. Aufl.). Vahlen.

Zitieren des Beitrags

Tafner, G. (2025). Fachwissenschaftliche Ausbildung als Basis und Denkgebäude für den kaufmännischen Unterricht. In P. Frehe-Halliwell, M.-A. Kückmann & F. Otto (Hrsg.), bwp@ Profil 12: Transformationen in der beruflichen Bildung – Handlungsräume und Gestaltungsfelder der Wirtschafts- und Berufspädagogik. Digitale Festschrift für H.-Hugo Kremer zum 60. Geburtstag (S. 1–19). https://www.bwpat.de/profil12_kremer/tafner_profil12.pdf