Ausgabe 27

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Formate

F Forschungsbeiträge

D Diskussionsbeiträge

B Berichte & Reflexionen

P Aus der Praxis

bwp@ 27 - Dezember 2014

Berufsorientierung

Hrsg.: , &

Berufsorientierung als CASTING? Bericht und Reflexion zu einer subjektbezogenen Konzeption

Aktuelle Befunde zeigen, dass die Berufswahl häufig wenig fundiert und von falschen Erwartungen bzw. unrealistischen Eindrücken über Anforderungen und Perspektiven der Berufspraxis geprägt zu sein scheint. Statistische Daten über stabil hohe Ausbildungsabbruchsquoten stützen diese Erkenntnisse. Die Gründe für diese Problemlage scheinen in (1) den transformationsbedingt gestiegenen Ansprüchen an Berufsorientierung und -beratung, (2) der Unfähigkeit von Eltern zeitgemässe Wissensbestände mit ihren Kindern zu erörtern und (3) der zunehmenden Pluralisierung von Familien- und Lebensformen lokalisierbar zu sein. Deshalb geht dieser Beitrag von der Hypothese (Zima) der Veränderung jugendlicher 'Binnenperspektiven' aus: (1) Das jugendliche 'Ichideal' orientiere sich unrealistisch an medial produzierten 'peer-group' Massstäben; (2) (malignes) 'Grössenselbst' und 'Grössenklein' mit dem Primärziel der Anerkennung und Beachtung durch andere Personen dominierten soziale Gefüge; (3) die Fehleinschätzung der eigenen Kompetenzen führe zu unangemessenen Aufgaben- oder Berufswahlen. Diese subjektbezogene Perspektive impliziert, Konzepte der Berufsorientierung stärker an realistischen Bezugsnormen und echten Erfolgserlebnissen zu orientieren. Im Beitrag wird die innovative, wissenschaftlich rückvermittelte Gesamtkonzeption (Workshop-Programm und Akteursvernetzung) referiert, die Reflexion bezieht sich auf

(A) die Wissenschaftsrückbezüge i.S.v. (1) der Moderation der Lebenswelt-Systemwelt-Differenz; (2) einem Identitätsmodell; und

(B) Konzeptionelles i.S.v. (1) der Nutzung des systematischen Instruments 'self-description' und 'peer-review'; (2) der Objektivierung durch 'Veröffentlichen' im Rahmen pädagogisch und didaktisch codierter 'Castings' zur Prüfung von Arbeitsmarktpotentialen oder Entwicklungsaufgaben im Sinne Havighursts.

(*) Maßgebliche Anregungen zu diesem Text verdanke ich Prof. Ulrike Buchmann und Prof. Richard Huisinga.

Vocational orientation as CASTING? Presentation and reflection on a subject-related concept.

Current research shows that the choice of a career often seems to be poorly founded and characterised by unrealistic expectations and impressions regarding the demands and perspectives of working life. Statistical data on persistently high dropout rates corroborate these insights. The causes for this problematic situation seem to be (1) increased expectations as to what vocational orientation and guidance can actually do, which in turn is due to the transformation in this field; (2) parents’ inability to discuss contemporary knowledge with their children; and (3) the increasing pluralisation of family types and ways of life. Consequently, this article is based on the hypothesis (Zima) that adolescents’ “inner perspectives” have changed: It is argued that (1) the adolescent ideal self models itself on unrealistic “peer group” standards set by the media; (2) that the (malignant) “grandiose self” and “insignificant self”, which pursue the primary objective of gaining the respect and recognition of others, dominate the social fabric; and (3) that the wrong assessment of one’s own skills leads to inappropriate task and career choices. The subject-centred perspective leads to the conclusion that vocational orientation concepts should be orientated more towards realistic norms of reference and a true sense of achievement. The article discusses the innovative, research-based overall concept (workshop program and network-building among protagonists). The reflection refers to:

(A) the scientific references in terms of: (1) the moderation of differences between the living world and the systematic world; (2) an identity model; and

(B) conceptual aspects in terms of: (1) the use of the systematic instruments of self-description and peer review; (2) the objectivisation through “publishing” in the framework of pedagogically and didactically coded “castings” to look for labour market options or developmental tasks according to Havighurst.

1 Einleitung

Die Berufsbildungsberichte der Bundesregierung gehen in den letzten Jahren immer wieder auf das Problem einer Verbesserung der Vernetzung der Schulen mit den Betrieben ein. So gilt den Berufsbildungsexperten die Berufsorientierung von Jugendlichen an den Schulen als unzureichend. Die Befunde zeigen, dass die Berufswahl häufig wenig fundiert und von falschen Erwartungen geprägt ist. Auch fehlt es an realistischen Eindrücken über Anforderungen und Perspektiven der Arbeitswelt und Berufspraxis – so der allgemeine Tenor. Einer der prägnantesten und empirisch gesicherten Befunde für diese Auffassung ist der Ausbildungsabbruch. Im Schnitt wird etwa jeder vierte neu abgeschlossene Ausbildungsvertrag während der Ausbildung wieder gelöst(vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2014, 9).

Fragt man nach den tieferliegenden Gründen für das „ungelöste Problem Berufsorientierung“, dann stößt man auf vier Begründungszusammenhänge:

-

Die Ansprüche an Berufsorientierung und -beratung sind transformationsbedingt angestiegen, und zwar als Folge des (insbesondere technisch-ökonomischen) Strukturwandels sowie der damit einher gehenden, veränderten Anforderungen an berufliche Qualifikationen und Kompetenzen. Neue Produktions- und Dienstleistungsstrukturen zeichnen sich vor allem durch einen höheren Grad an Komplexität aus und zugleich durch einen höheren Grad an Rationalität. Oehme beschreibt die Konsequenzen dieser dynamischen Entwicklungen auf Prozesse der Berufsorientierung als 'Desintegrations- bzw. Orientierungsdilemma' (vgl. Oehme 2013, 637).

"Das Orientierungsdilemma besteht aus dieser Perspektive in der Dynamik, die quasi Orientierung auf einer Bühne erfordert, auf der ständig die Kulissen verschoben werden. Der Mensch in der modernen Arbeitswelt, so könnte man formulieren, steht immer wieder vor der Herausforderung zur Um- und Neuorientierung, um im ständigen Strom sich entsprechend weiter zu entwickeln, um dem verlagerten Werk nachzuziehen, sich neue Betätigungsfelder zu erschliessen - d.h. um immer wieder berufliche Integrationschancen zu suchen und zu nutzen." (Oehme 2013, 637)

Das Desintegrations- bzw. Orientierungsdilemma hat zur Konsequenz, dass im Rahmen von Berufsorientierungsprozessen auch immer die Expertise im Bezug auf die Produktionsprozesse der entsprechenden Berufsfelder mit einbezogen werden müssen. Konkret erforderlich sind dementsprechend einerseits eine systematische Rezeption aktueller Erkenntnisse der Arbeitsprozessforschung seitens der beteiligten pädagogischen Akteure und andererseits das Einbeziehen der Arbeitgeberperspektive in die operativen Berufsorientierungsprozesse.

-

Es sind viele verschiedene Institutionen (Eltern, Schulen, Berufsinformationszentren, Unternehmen durch betriebliche Praktika, Jugendhilfe, etc.) an formalen und informellen Prozessen der Berufsberatung beteiligt. Diese Institutionen verfolgen jedoch jeweils auch eigene Perspektiven und Interessen, was der Tendenz nach eher nicht zu einer kohärenten Berufsorientierung der Subjekte beitragen kann, da die Jugendlichen mit der Integration der verschiedenen Beratungen in eine auf individuelle Potentiale fokussierte Gesamtperspektive allein gelassen werden. Oehme (vgl. Oehme 2013, 641ff.) bezeichnet diese Tatsache als 'Institutionalisierungsdilemma'. Gemeint ist eine nicht abgestimmte Informationsflut, welche die Jugendlichen zur Verarbeitung auffordert, ohne diese Verarbeitungsaufforderung unterstützend zu moderieren.

-

Es kann gezeigt werden, dass die Prozesse der Berufsorientierung von der sozialen Herkunft der jungen Menschen beeinflusst wird. Eltern sind z.T. kaum mehr in der Lage, die neuen zeitgemäßen Wissensbestände mit ihren Kindern zu erörtern, geschweige zu tradieren. Zu sehr sind die Eltern in der Demobilisierung ihrer alten Wissensbestände gefangen. So fallen die natürlichen Quellen der Orientierung zunehmend weg, wie auch Neuenschwander im Hinblick auf 'Elternarbeit in der Berufsorientierungsphase' feststellt.

"(...) Eltern [können, ED] überfordert sein, ihre Kinder angemessen im Berufsorientierungsprozess anzuleiten. Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus Nichtakademiker-Familien müssen weitgehend selbstständig die Studienwahl treffen. Viele Eltern sind auch beim Übergang in die Berufsausbildung mit der Beratung überfordert und müssen sich Informationen über Ausbildungsgänge und Berufsfelder selbst beschaffen bzw. sind auf Hilfe durch kompetente Übergangsfachleute angewiesen." (vgl. zu diesem Zusammenhang z. B. (Neuenschwander 2013))

Diese Entwicklung legt es nahe davon auszugehen, dass es eines neuen professionellen und institutionalisierten Settings für Prozesse der Berufsorientierung bedarf, welches das im Rahmen der primären Sozialisation transformationsbedingt entstandene Informationsdefizit auszugleichen vermag.

-

Die empirischen Untersuchungen zeigen eine deutliche Zunahme der Pluralisierung von Familien- und anderen Lebensformen. Die private Betreuungs- und Bildungssituation von Kindern wird in erheblichem Maße durch die Zunahme Alleinerziehender, das Sinken der durchschnittlichen Geschwisterzahl, das steigende Alter bei der Erstelternschaft sowie durch die abnehmende Stabilität von Familienstrukturen beeinflusst. Ein signifikanter Hinweis darauf ist die wachsende Zahl von Ehescheidungen, die sich zwischen 1990 und 2013 von jährlich 273,8 auf 357,1 pro 1.000 Einwohner erhöht hat [Summe der ehedauerspezifischen Scheidungsziffern, die sich als geschiedene Ehen eines Eheschließungsjahrgangs je 1 000 geschlossene Ehen desselben Jahrgangs ergeben, für die Ehedauer von 0 bis 25 Jahren. (vgl. Statistisches Bundesamt 22.7.2014)]. Zugenommen hat damit auch der Anteil der Kinder, die bei einem geschiedenen Elternteil leben.

Diese Entwicklungen markieren insgesamt eine deutlich veränderte Ausgangslage, die auch das Verhältnis von Familie und Schule berührt und in vielen Fällen die Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern bei der Bewältigung schulischer Anforderungen beschränkt und Schulen zugleich eine lebensweltsensiblere Berücksichtigung veränderter Familienbeziehungen abverlangt. Die Rahmenbedingungen bewirken zugleich auch eine veränderte „Binnenperspektive“ der jungen Menschen. Die veränderte Binnenperspektive bewirkt möglicherweise allerdings eine Affinität Jugendlicher zu potentialorientierten Ansätzen von Berufsorientierungprozessen abseits ausgetretener Pfade wie standardisierter Bewerbungstrainings, etc. Der folgende Exkurs soll vor diesem Hintergrund in theoretisch rückvermittelnder Weise Aufschluss darüber geben, warum Berufsorientierung im Medium von Casting-Verfahren helfen könnte, sowohl die Explikation des Humanpotentials Jugendlicher als auch die entsprechende Passungsfindung zu Berufs- bzw. Tätigkeitsfeldern lebensweltsensibel zu moderieren.

1.1 Jugendliche Binnenperspektive: Narzissmus und Ichideal

Zima analysiert die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen vor dem Hintergrund aktueller Sozialisationsbedingungen(vgl. zu diesem Abschnitt Zima 2009) und greift dabei die oben bereits skizzierten Aspekte des strukturellen Wandels auf. Insbesondere fokussiert er den Narzissmus als ambivalenten Charakterbestandteil, der einerseits die produktive Kraft, Großzügigkeit, Bejahung des Anderen und der Alterität beschreibt, andererseits aber auch die destruktive Kraft, den Neid und die Verneinung des Anderen und der Alterität. Er konstatiert in einer Kernthese, dass

"(...) der Narzissmus integraler und unverzichtbarer Impuls einer sich dialogisch entwickelnden individuellen Subjektivität ist, die von Kritik und Zustimmung der anderen abhängt, dass er aber jederzeit in eine monologische Negation des anderen umschlagen kann, wenn der Andere dem Subjekt als Vorwand oder als Hindernis erscheint oder selbst diese Rolle spielt." (Zima 2009, 88)

Eine instrumentelle Einstellung zu anderen Menschen - die als Vorwand oder Hindernis aufgefasst werden - kann sowohl in der primären als auch in der sekundären Sozialisationsphase entstehen. Solche Entwicklungen können beispielsweise durch zerfallende Familien mangels idealisierter Elternbilder oder durch elterlichen Ehrgeiz, welcher von Herrschaftsverhältnissen, Hierarchien und Marktmechanismen geprägt ist, entstehen. Im Zuge von institutionalisierten (Aus-)Bildungsprozessen kann es dazu kommen, dass die anderen Kinder/Jugendlichen durch Konkurrenzdruck als Hindernis erkannt werden, so kann der gesunde vom malignen Narzissmus im Laufe der Zeit verdrängt werden - in praxi greifen die Mechanismen ineinander und die Dominanz einer über die andere Form entwickelt sich im Laufe der Sozialisation. Will das narzisstische Individuum durch einen anderen Menschen ein Ziel erreichen, so ist die Rede vom anderen nicht als Dialogpartner sondern als Vorwand (via Instrumentalisierung, Vereinnahmung, Reduktion).

Die Gründe für die Entwicklung sind offensichtlich in der gesellschaftlichen Transformation zu suchen. Erstens wird der Rückgang des liberalen Unternehmertums in Verbindung mit der Schwächung des Berufsethos als Begründungszusammenhang in Betracht gezogen. Demzufolge bildet der Einzelne statt eines beruflichen Ichideals ein freizeitbezogenes Idealich aus. Ichideale von Religion, Beruf und Familie lösen sich durch die Erosion von beruflichen Identitäten und tradierten Berufsbildern auf, welche durch 'Jobs' und 'Projekte' abgelöst werden. Der Beruf wird begrenzt auf einen Job, eine Geldquelle, also auf seinen marktbezogenen Tauschwert. Die Reaktion des Individuums bezieht sich auf den verbleibenden Spielraum: die Freizeitwelt - Konsum, infantile Größenfantasien, Imaginäres, die profane Welt der freizeitbezogenen, leistungsorientierten Selbstverwirklichung, soziale Zuflucht in kommerziell organisierte und infantile Regression der Freizeitindustrie. Das Idealich wird von Werbung und Wirtschaft adressiert und unterliegt permanent der Gefahr manipuliert zu werden.

Der zweite Grund liegt für Zima im gesellschaftlichen Wertezerfall. Das Ichideal wird durch zunehmende gesellschaftliche Differenzierung und ideologische Zersplitterung der Gesellschaft geschwächt. Traditionen sowie religiöse oder künstlerische Ideale verlieren an Wert und Verbindlichkeit bzw. gelten nur noch in spezifischen (Freizeit-) Sphären. Dies führt zur Flucht ins imaginäre Idealich als Reaktion auf Sinn- und Legitimitätsverlust. Durch den erodierenden Wert des Berufs und die rein funktionale Betrachtung als Job wird der Narzissmus als Idealich möglicherweise in der Freizeit befriedigt. Es koexistieren gleichzeitig multiple Wertesysteme, die sich z.T. auch noch widersprechen. An die Stelle religiöser, kultureller und sozialer Werte tritt der Tauschwert als einziger von Allen gleichermaßen anerkannter Wert.

"Alles was über den Bereich individueller Subjektivität hinausgeht, wird abgewertet oder vernachlässigt. Überindividuelle, kollektive Werte, die Individuen miteinander verbinden, solidarisieren, treten in den Hintergrund und werden durch Vorstellungen ersetzt, die dem Bereich des Idealichs angehören. In diesem Bereich erscheint der andere vorwiegend als Vorwand oder gar als zu meidendes oder zu beseitigendes Hindernis - nicht als Vertreter einer Wertgemeinschaft, als Ko-Subjekt." (Zima 2009, 130)

Ein dritter Grund für die sich verändernden Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung der heranwachsenden Generationen scheint im Wandel der traditionellen Familie zu liegen. Die Familie als kleinste Wertegemeinschaft und spezifische Form symbolischer Ordnung der Gesellschaft zerfällt, die (nicht zuletzt über die berufliche Position vermittelte) Stellung des Vaters wird im Zuge von Arbeitsteilung und ansteigender Fragmentierung der Arbeit zusätzlich geschwächt. Ein weiterer Trend besteht in der Trennung des Vaters von der Familie, sei sie temporal, räumlich, emotional oder juristisch-dauerhaft. Hiermit gehen die Abkehr von väterlichen Ichidealen und die Hinwendung zu mütterlich-imaginärem Idealich einher. Der Narzissmus eines imaginären Idealichs wird zum sozialen Erbe innerhalb der Familie, mütterliches Streben nach Symbiose und Harmonie mit dem narzisstisch geliebten Kind ist monologisch und führt zum Narzissmus der jungen Generation die nach Geborgenheit und Allmacht strebt, wie aktuelle Studien der Jugendforschung (vgl. Rheingold Institut 09.09.2010) und Demokratieforschung (vgl. Decker 2014; Heitmeyer 2011) belegen können.

Der aktuelle Trend zur medialen Forcierung des Idealichs stützt Zimas These weiter. Durch die tendenzielle Aufhebung des Realitätsprinzips forcieren die Medien die Entfaltung des Idealichs, Wunschvorstellungen und Selbstprojektionen werden bestätigt und durch Identifikationsangebote gestützt, dialogische Beziehungen werden durch monologisch-narzisstische Projektionen von Idealich-Vorstellungen ersetzt. Gleichzeitig zerfällt der familiäre Kommunikationszusammenhang, da jeder in der Medienwelt ein anderes Idealich verfolgt. Das medial vermittelte Idealich bleibt allerdings durch ein hohes Tempo der Veränderungen labil und ohne stabilisierenden Wert.

"Obwohl die Starkarriere im Fernsehprogramm als 'gesellschaftliches Ideal präsentiert' wird, lässt die Kurzlebigkeit der jugendlichen Laufbahnen vermuten, dass es im Wesentlichen um die Befriedigung eines infantilen Narzissmus geht, der primär auf das Idealich als 'grandioses Selbst' ausgerichtet ist und dem die Verwirklichung gesellschaftlicher, künstlerischer Normen und Werte nicht gilt - zumal in den Augen vieler Teilnehmer die 'Körperinszenierungen der Stars' im Mittelpunkt stehen." (Zima 2009, 142)

Casting-Programme[1] oder virtuelle Welten wie ‚Second Life‘ und 'Facebook'(vgl. Turkle 2012) dienen als digitale Inszenierung des Imaginären der Flucht ins mütterlich-imaginäre (in Kohuts 'infantiles Größenselbst,) und schaffen so eine neue Dimension für das Idealich, in welcher sich die Jugendlichen ganz offensichtlich heimisch fühlen, wie aktuelle Jugendstudien bestätigen (vgl. z. B. Maschke et al. 2013, 85ff.).

1.2 Hypothesen

Folgende Hypothesen werden unter Rückgriff auf die Erkenntnisse der Studie von Zima formuliert:

- Zima zu Folge kann davon ausgegangen werden, dass Jugendliche, welche zur Zielgruppe von Berufsorientierungsprozessen gehören, ein ausgeprägtes „Ich“ aufweisen können, das sich nur zum Teil an der sozialen Realität, viel häufiger aber an individuellen und an den peer group Maßstäben orientiert. Die Quellen für diese Selbstbilder stammen aus „Wunschbildern“ und Peergroup-Rückmeldungen, die tendenziell eher eine kompensatorische Realitätsflucht darstellen. Das „Ich“ wird also weniger von tatsächlichen, am Real-Selbst orientierten Erfahrungen gebildet, sondern es dominieren Aspekte des Ideal-Selbst. Der dritte Selbstaspekt, das Moral-Selbst,konkretisiert sich im „Ich“ ebenfalls nur in ausschnitthaften Facetten – sofern sie zur Peergroup Norm und zum eigenen Wunschbild passen.

- Die Motivation des sozialen Handelns wird durch Machtmotivation dominiert (vgl. Rheinberg 2004, 100ff.), wobei hier das Ziel in der Erlangung von Anerkennung und Beachtung durch andere Personen liegt. Diese sog. personalisierte Macht – im Kontrast zur sog. sozialisierten Macht kennzeichnet ein Streben nach Dominanz und/oder Aufstieg in der Gruppenhierarchie, wobei auch hier die Bezugsgruppe vornehmlich in der Peergroup zu sehen ist. Außerhalb dieses Kontextes bestehen kaum Chancen, die Anerkennung zu verwirklichen.

- Die entweder unrealistisch hohe oder zu niedrige Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten führt zu unangemessenen Aufgaben- oder Berufswahlen. So driften in einem „Teufelskreis“ von Aufgabenwahlen und Selbsteinschätzungen die Selbstbilder immer weiter von der individuellen Realität ab. Durch „erschwindelte“ Leistungen in der Schule genauso wie durch aktive Leistungsverweigerung können kaum echte Erfolgserlebnisse, die durch Emotionsverläufe von Freude, Stolz und Selbstvertrauen gekennzeichnet sind, entstehen. Ein in vielen Fällen grundsätzlich vorhandenes Leistungsmotiv (vgl. Rheinberg 2004, 59ff.) der Jugendlichen kann sich unter diesen Bedingungen nicht entfalten.

- Die Tatsache, dass Jugendliche Lebenswelten offensichtlich zumindest zum Teil durch eine medial gestützte Realitätsflucht geprägt sind, darf nicht ignoriert werden. Nimmt man das Postulat Klafkis hinsichtlich der Gegenwartsbedeutung und der Zugänglichkeit von Stoffen ernst, so kommt man nicht umhin sich mit dem Casting-Format als didaktischem Verfahrenselement, auch für Berufsorientierungsprozesse zu befassen. Charakteristisch für dieses Verfahren ist die Notwendigkeit für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich Gedanken darüber zu machen, wie Kompetenzen in performativen Praxen sichtbar gemacht werden können. Es ist essentiell in diesem Verfahren eine Form der 'Inszenierung' der eigenen Kompetenzen zu wählen, welche ein Fachpublikum überzeugen kann. Die so entstehende Performanz gegenüber einer Gruppe von Experten greift aus subjektbezogen-motivationstheoretischer Perspektive auf Zimas Erkenntnis bzgl. des Trends zum inszenierten Ausleben von Potentialen auf. Auf diese Art und Weise kann die konstatierte Veränderung der Binnenperspektive Jugendlicher unter spezifischen Bedingungen konstruktiv im Sinne der Berufs(wahl)orientierung als Zugang zu Humanpotentialen gewendet werden. Die spezifischen Bedingungen resultieren aus der Kritik an gängigen Casting-Formaten bzgl. der Realitätsentkopplung von Zielperspektiven (kurzlebige 'Superstar-Karrieren'). Dementsprechend gilt es ein didaktisch reflektiertes Casting-Verfahren zu generieren und auf sein Potential im Rahmen von Berufsorientierungsprozessen zu überprüfen. Eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe kommt in diesem Setting insbesondere der Jury zu, welche eine realistische, nicht interessengesteuerte Einschätzung objektivierter, individueller Potentiale und Kompetenzen zu leisten im Stande sein muss.

Insgesamt führt diese subjektbezoge-motivationstheoretische Sicht zu der Einsicht, dass Berufsorientierung stärker an realistischen Bezugsnormen und echten Erfolgserlebnissen zu orientieren ist, gleichzeitig aber mit Blick auf die Verfahren lebensweltliche Bezüge nicht außer Acht lassen darf. Zu den gesicherten Kenntnissen gehört, dass eine fundierte, systematische und strukturierte sowie kontinuierliche Berufsorientierung und Berufsberatung nur dann wirksam und wirtschaftlich ist, wenn die Akteure zur Kooperation bereit sind (vgl. hierzu auch (Eckert 2006; Kampmeier 2006; Obolenski 2006; Schreier 2006). Da Lehrkräfte in allgemein bildenden Schulen die Aufgabe der Berufsorientierung nicht alleine bewältigen können, wird in den Berufsbildungsberichten ein abgestimmtes Zusammenwirken der allgemein und berufsbildenden Schulen und der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit für erforderlich gehalten. In diesem Zusammenhang werden die folgenden vier Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Situation genannt:

- systematisierte Beratungs- und Orientierungsangebote der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern,

- Schülerbetriebspraktika in den Sekundarstufen I und II,

- Partnerschaften auf Vertragsbasis zwischen Schulen und Betrieben/Verwaltungen,

- die Einführung arbeitsweltbezogener Inhalte im Unterricht ab der 8. Klasse.

Diese Perspektiven - gebündelt im Kooperationspostulat (a) und in der subjektbezogen-motivationstheoretisch Legitimation für das Casting-Verfahren (b) - fließen in einen sozialräumlich orientierten Ansatz von Berufsorientierung ein.

2 Sozialräumlich orientierte Berufsorientierung

- Die Perspektive des Kooperationspostulats wird durch die Grundstruktur der Konzeption aufgegriffen. In ihrer Grundstruktur folgt die hier vorgestellte Konzeption von Berufsorientierung dem Sozialraumansatz (vgl. Deinet 2012), wie er auch schon von Buchmann und Huisinga im Rahmen eines Projekts zur Alphabetisierung erprobt wurde (vgl. Buchmann/Huisinga 2011). Insgesamt geht es um ein neues Zusammenwirken durch die Vernetzung der Akteure vor Ort, in diesem Fall insbesondere der Vernetzung von Jugendlichen, Schulen und der Arbeitgeberseite. Zu den zu beteiligenden Akteuren gehören weiterhin Eltern, Ausbildungsinitiativen und weitere Koordinierungsstellen in kommunaler oder freier Trägerschaft, auf welche in diesem Beitrag allerdings aus Platzgründen nicht weiter eingegangen werden kann. Die Vernetzung muss das oben entfaltete Bedingungsgefüge hinsichtlich jugendlicher Lebenswelten und Persönlichkeitsentwicklung systematisch berücksichtigen.

- Die subjektbezogen-motivationstheoretische Perspektive, wie sie in Kapitel 1 entfaltet wurde, legitimiert die Entscheidung für ein Casting-bezogenes Verfahren, welches sich in fünf Schritte gliedert und die Aspekte der veränderten Binnenperspektive und des Identitätsmodell aufgreift. Nach einem Vorlauf, der 'Coaching' für die pädagogischen Akteure und 'Briefing' für die Arbeitgebervertreter beinhaltet, werden die eigentlichen Workshops durchgeführt. In der ersten Potentialrunde werden - unterstützend moderiert durch entsprechend gecoachte Pädagoginnen und Pädagogen - von den Jugendlichen 'Self-Descriptions' bezogen auf ihr Kompetenzspektrum angefertigt. Diese Selbstbeschreibungen werden in der zweite Potentialrunde im Rahmen eines 'Peer-Reviews' rückgekoppelt und in der dritten Potentialrunde exemplarisch im Sinne der Performanz objektiviert. Der abschließende, fünfte Schritt besteht im eigentlichen Casting, also der Präsentation der Potentiale gegenüber einer Jury, konstitutiert aus Experten des Arbeitsmarktes. Die Details der einzelnen Schritte werden in Kapitel 2.2 ausführlich referiert.

Grundsätzlich folgt die Konzeption der Auffassung, dass die

- Berufsorientierung Teil der schulischen Allgemeinbildung ist;

- Berufsorientierung ein wesentliches Bindeglied zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem darstellt;

- Berufsorientierung eine Kern- und Querschnittsaufgabe für alle Lehrkräfte ist und fachübergreifend wahrgenommen werden sollte;

- Berufsorientierung weiterer Partner, insbesondere aus der Wirtschaft, der Arbeitsverwaltung, Kammern, Innungen, Verbänden sowie Bildungsträgern bedarf;

- Berufsorientierung auch auf die Eltern verwiesen ist.

Der Sinn und der Nutzen der geforderten Kooperation liegt darin, dass

- Schulen und Betriebe die Möglichkeit erhalten , ein gemeinsames Verständnis von Ausbildungsreife und Berufsorientierung zu entwickeln und umzusetzen;

- Berufsvorbereitungsunterricht für die Schülerinnen und Schüler greifbarer und nachvollziehbarer wird, weil Aspekte der Arbeitswelt einbezogen werden;

- Schulen durch die Kooperationen zusätzliches Potenzial erhalten, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen;

- Schülerinnen und Schülern arbeitsweltbezogene Entscheidungen angemessener treffen können und motivierter ihre Vorstellungen vortragen können;

- Unternehmen als Lernpartner künftige Auszubildende werben und sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können;

- betriebliche Ausbilder und schulische Lehrkräfte neue Kooperationsbeziehungen eingehen, welche die Personalentwicklung stärken;

- Schulen und Betriebe ihr Ansehen in der Öffentlichkeit verbessern, wenn sie gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung für die nachwachsende Generation in ihrer Region wahrnehmen.

2.1 Äußere und innere Organisationsstruktur

Im Hinblick auf die äußere Organisationsstruktur des sozialen Netzes soll auf einige notwendige Bedingungen hingewiesen werden. In der Praxis zeigt sich, dass es für die Netzwerkbildung in aller Regel eine Basis gibt. Wichtig im Feld der Berufsorientierung sind seit Jahren die Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften Schule-Wirtschaft mit ihren bundesweit über 400 regionalen Arbeitskreisen. Aber auch die Projekte und Initiativen der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern bieten vielfältige Anknüpfungspunkte. Diese Institutionen können helfen, erste oder weitere geeignete Partner zu gewinnen. In manchen Regionen gibt es bereits regionale Bildungsnetzwerke, in denen sich viele Partner vor Ort entsprechend der konkret vorhandenen Bedürfnisse engagieren. Auch die Vereine, die Arbeitsagenturen, die Schulverwaltungen und die Kommunen mit ihren Jugendhilfeeinrichtungen können einbezogen werden. Die Rahmenvereinbarung von Kultusministerkonferenz und Bundesagentur für Arbeit zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung sowie die entsprechenden Vereinbarungen auf Landes- und auf lokaler Ebene, wie etwa die „Beiräte Schule Beruf“ in Nordrhein-Westfalen, bieten einen weiteren Anknüpfungspunkt für gemeinsame Initiativen. Im Rahmen solcher Initiativen und Netzwerke lässt sich eine Akteursvernetzung - insbesondere zwischen Schulen und Arbeitgebervertretern - für die sozialräumlich orientierte Konzeption von Berufsorientierung generieren.

Innerhalb der an der Konzeption beteiligten Schulen sollten die Kolleginnen und Kollegen fächerübergreifend beteiligt werden. Eine Berufsorientierung, welche sich dem Gedanken des Arbeitslehre-Unterrichts folgend nur auf ein Schulfach bezieht, erscheint vor dem Hintergrund der weiter oben entfalteten Argumentation hinsichtlich des gesteigerten Komplexitätsgrades von Produktionsprozessen und die damit verbundenen Kompetenzerfordernisse wenig erfolgsversprechend. Die Konzeption basiert auf der Annahme, dass zum Aufspüren, Entwickeln und Entfalten von jugendlichen Humanpotentialen alle (Fach-)Disziplinen beteiligt werden müssen. Die Konzeption geht nicht davon aus, dass sich diese Humanpotentiale allein in Medium berufsfeldbezogener Lernsituationen als Arbeitskraftpotentiale entwickelt werden können. Das Gegenteil ist der Fall - je mehr Fachdisziplinen am Prozess der Berufsorientierung unbeteiligt bleiben, umso größer wird die Gefahr 'blinde Flecken' zu provozieren. Dementsprechend sollte im Rahmen der Durchführung der einzelnen Phasen der Konzeption (siehe Kap. 2) Wert darauf gelegt werden, die Berufsorientierung als Kern- und Querschnittsaufgabe für alle Lehrkräfte fächerübergreifend zu organisieren. Diese Fokussierung trägt auch der Tatsache Rechnung, dass technisch-ökonomischer und sozialer Wandel eine Flexibilität seitens der Jugendlichen als 'permanente Orientierungsfähigkeit' erfordern. Sowohl die Primäraufgabe der Berufsorientierung als auch die weiterführende Entwicklung und Entfaltung der transparent gemachten Kompetenzen bedürfen des Rückgriffs auf allgemeine Bildungsgehalte (Gesetzmäßigkeiten, Relationsgefüge, Codierungs- und Decodierungsmuster, Grammatiken, etc.), welche den Jugendlichen quasi als 'Handwerkszeug' die lebenslange, berufliche und private Orientierung unter Bedingungen gesellschaftlicher Transformation ermöglichen können. Ohne klare Kommunikations- und Kooperationsstrukturen kann kein Projekt gelingen. Erfolgsfaktoren für eine solche Kooperation sind Systematik, Kontinuität, Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein. Die Festlegung einer geeigneten Organisations- und Kooperationsstruktur beginnt daher bereits mit einer Zielformulierung bzw. Zielvereinbarung. Eindeutige Zielvorgaben, die möglichst in kleinen Schritten, also realistisch formuliert sind, wirken sich positiv auf die Motivation aller Beteiligten aus. Für alle Beteiligten und Interessierten an den laufenden oder geplanten Initiativen und Projekten ist stets zu gewährleisten, dass sie freien Zugang zu den relevanten Informationen haben. Ein kontinuierlicher Informationsaustausch sichert die Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Hierbei können regelmäßige Treffen oder Sitzungen eine gute Orientierungshilfe darstellen. Praktisch und hilfreich ist es in diesem Zusammenhang auch, feste Ansprechpartner in den beteiligten Institutionen zu benennen. In einer Dokumentation, die für alle an der Initiative Beteiligten zugänglich ist, stehen Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen und gegebenenfalls auch feste Sprechzeiten und Vertretungen. Weiterhin erleichtern eine Liste vorhandener und notwendiger materieller und finanzieller Ressourcen sowie eine klare Zuordnung von Aufgaben, die auf Dauer angelegte Kooperationsbeziehung durchzuführen und laufend zu evaluieren. Um die vorhandenen Angaben übersichtlich zusammenzustellen, sind ein Projektstrukturplan und ein Projektablaufplan hilfreiche Instrumente. Umfang und Struktur dieser Pläne sind da-

bei abhängig von den geplanten Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung. Eine Übersicht in Form einer Checkliste kann – in Verbindung mit Zeitvorgaben und der Benennung der zuständigen Personen – eine gute Informationsgrundlage für alle Beteiligten liefern. Bei aller erforderlicher Strukturplanung ist es aber auch wichtig, nicht zu stark zu formalisieren.

2.2 Konzeption

Entscheidend für einen berufsorientierenden Erfolg ist ein Gesamtkonzept, in dem die einzelnen Bestandteile aufeinander abgestimmt sind und sich funktional ergänzen. Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung müssen als Auftrag der ganzen Schule in der Konzeption und Umsetzung kontinuierlich mit den Rahmenbedingungen abgeglichen werden. Folglich kann die Konzeptentwicklung – in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft – nicht endgültig abgeschlossen und die Qualität eines Berufsorientierungskonzepts nicht allgemein gültig festgelegt werden.

Die Konzeption wurde im Rahmen einer Kooperation der AG Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Universität Siegen entwickelt und zusammen mit der 'Oberbergischen Koordinierungsstelle Ausbildung' und Schülerinnen und Schülern einer neunten Gesamtschulklasse als Pilotprojekt erprobt, so wie es im folgenden Text beschrieben wird. Abgesehen von diesem Pilot-Durchgang richtet sich die Konzeption an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen der (vornehmlich neunten und zehnten Jahrgangsstufen in der) Sekundarstufe I, sowie an Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Maßnahmen und Bildungsgängen im Übergang Schule - Beruf.

2.2.1 Grundlagen der Workshops

Das Workshop-Konzept an Schulen zur Berufsorientierung setzt an den folgenden wissenschaftsrückbezogenen Erkenntnissen an:

- Jugendliche Schülerinnen und Schüler leben zumeist in ihrer Lebenswelt (vgl. 'Jugendliche Binnenperspektiven'), die sich in vielen Punkten zu den betrieblichen Systemwelten in einer Differenz befindet. Die Lebenswelt-Systemwelt-Differenz gilt es im Hinblick auf die Berufsorientierung zu schließen. Aus diesem Grunde setzt das Konzept weder an schulischen Unterrichtsstoffen an noch an betrieblichen Logiken der Ausbildung. Die Lebenswelt-Systemweltdifferenz legt vielmehr nahe, die den Schülerinnen und Schülern nahen Lebenswelten zum Ausgangspunkt der Berufsorientierung zu machen und von diesen her einen Entwicklungsprozess anzustoßen.

- Berufsorientierung bedarf einer Vorstellung von Personalentwicklung. Der Workshop greift deshalb auf ein Identitätsmodell zurück. Die hinter dem Identitätskonzept liegende Frage lautet: „Wie organisieren Subjekte ihre Kohärenzerfahrung angesichts der Vielfalt lebensweltlicher Selbsterfahrungen und der Abnahme der gesellschaftlichen Kohärenzmodelle (z. B. Berufsbildung)? Keupp (vgl. zu diesem Abschnitt Keupp 2008) zu Folge besitzt Identität einen Doppelcharakter als selbstreflexives Scharnier zwischen der inneren Welt – determiniert durch Eigensinn, Sinnbestimmung, individuellen Bedürfnisse und Autonomiebestreben - und der äußeren Welt, die durch soziale Akzeptanz, Rollenerwartungen und Unterwerfung unter bestimmte Aspekte von Welt geprägt ist. Keupp analysiert insbesondere die Transformationsprozesse in spätmodernen Gesellschaften und deren Auswirkungen auf Prozesse der Identitätsbildung in den Blick – sei Sie denn individuell oder kollektiv - als Umbruchserfahrungen. Von besonderer Relevanz ist die Erfassung der Mechanismen "alltäglicher Identitätsarbeit" unter den Bedingungen der Spätmoderne, also die Beantwortung der Frage nach "konkreten Gestaltungsformen von Kohärenz, Kontinuität und Autonomie im Rahmen besonderer soziokultureller Anforderungen und Vorgaben." (Keupp 2008, 31) Es lassen sich demzufolge vier maßgebliche Kriterien hinsichtlich der Prozesse kohärenter Identitätsbildung differenzieren:

- Das Gefühl von und Wissen um Handlungsfähigkeit, wirkt sich als Kohärenzgefühl in der flexiblen Auswahl von Bewältigungsstrategien aus.

- Aufmerksamkeit von Anderen, positive Bewertung durch Andere und Selbstanerkennung als Identitätsstiftende und -stützende Anerkennung muss mittels kommunikativer Kompetenzen dialogisch ausgehandelt werden und führt zu gutem Selbst- und Kohärenzgefühl.

- Authentizität schließt die Idee der Autonomie ein (nicht umgekehrt) und gilt vor dem Hintergrund weniger vorgegebener und erprobter Identitäten, zunehmender Optionalität und der Notwendigkeit eines kreativeren, innovativeren und experimentelleren Umgangs mit den Chancen und Risiken der Lebensgestaltung als wichtiges Kriterium für eine gelungene Identität.

- Individuell-subjektive, soziale, materielle und kulturelle Ressourcen schließlich bestimmen über die Qualität der erreichbaren Handlungsfähigkeit im Hinblick auf Identitätsarbeit.

Darüber hinaus handelt es sich bei Berufswahlentscheidungen heute um einen biogra-phisch nicht abschließbaren Prozess (lebenslanges Lernen). Auf diesen gesellschaftlichen Umstand muss ein Identitätsmodell Rücksicht nehmen, weshalb es prozessual anzulegen ist.

- Das vorliegende Konzept nutzt ferner das Instrument der „self-description“, in Anlehnung an Cohn (Cohn 2013). Als eine Schlüsselgröße fungiert die Bereitschaft in den Prozess der Personal- bzw. Identitätsentwicklung einzutreten. Im konkreten Workshop werden die Potentiale der Personalentwicklung im Rahmen einer Werkstattarbeit auf der Basis der “self-descriptions” erarbeitet. Hervorzuheben ist, dass für die heranwachsende Generation eine gesellschaftliche Situation entstanden ist, in der junge Menschen eher durch Defizite gemessen an vermeintlichen Standards charakterisiert werden, statt sie in ihren Potentialen zu begreifen. Die „Self-Descriptions“ sollen in Zusammenhang mit dem Identitätsmodell einen adäquaten Weg eröffnen, zuvorderst die Potentiale der jungen Menschen offen zu legen.

- Berufsorientierung, die auch der Lebens- und Identitätsplanung Sinn geben soll, bedarf einer Darlegung, die es ermöglicht, den aktuellen und den künftig zu erwartenden Wandel in der Arbeitswelt zu erkennen und auf die eigene Situation zu beziehen. Aus diesem Grunde greift das Konzept auf die wissenschaftliche Expertise zurück. Weder Lehrerinnen noch Lehrer oder betriebliche Ausbilderinnen und Ausbilder erklären, wie sich Berufsorientierung im gesellschaftlichen Strukturwandel vollzieht. Die Instanz, die die gesellschaftliche Logik selbst verändern kann, nämlich das wissenschaftliche Wissen, wird im Konzept der Berufsorientierung selbst herangezogen. Ausdiesem Grundesind auch regelmäßige wissenschaftlich orientierte Vorträge und Weiterbildungen für die Akteure über den Strukturwandel und das Berufsbildungssystem Teil der Konzeption.

- Den Besonderheiten der Individualisierung, der Pluralisierung und der Dezentrierung des Selbst sind im Konzept Rechnung zu tragen. Die Verantwortlichen für ein solches Konzept der Berufsorientierung stellt eine solche Entwicklung vor das Problem, mögliche Selbstverzerrungen, Fehlsichten auf sich selbst und systematischen Fehlidealisierungen entgegenzuwirken. Im Rahmen der vorliegenden Konzeption geschieht dies auf doppelte Weise. Dort, wo es um die situationale Selbstthematisierung mit Hilfe des Instrumentes der „Self-Descriptions“ geht, spiegeln die Peers die Glaubwürdigkeit der Selbstaussagen, und zwar ohne dass der Betroffene die Möglichkeit hätte, dazu Stellung zu nehmen (Interaktionselement „Heißer Stuhl“). Die Selbstcharakterisierung bzw. die Selbsteinschätzung der eigenen Potentialewirdnebendem „Peer-Review“ ferner durch deren Objektivierung überprüft. D.h., die Schülerinnen und Schüler müssen auch unter Beweis stellen, dass sie über diese Potentiale, von denen sie annehmen, dass sie „arbeitsmarktfähig“ sind, wirklich verfügen. Sie unterliegen damit der „Veröffentlichungspflicht“. Theoretisch handelt es sich bei diesem Vorgehen um die Nutzung dessen, was als „locus of control“ bezeichnet wird. Dessen Nutzung wird dadurch verstärkt, dass das Konzept selbst in ein Medium eingebettet wird, welches die Jugendlichen u.a. aus dem Fernsehen zur Genüge kennen: Castings. Die öffentliche Darbietung der eigenen Leistung und deren Unterwerfung unter ein Fremdurteil einer kompetenten Jury, bietet eine gute Gewähr für die Beurteilung der gezeigten Potentiale, respektive der Kompetenzen. Die Jury, die gebildet wird, besteht wiederum ausschließlich aus Arbeitgebern, um die arbeitsmarkt- und berufsrelevante Positionierung der gezeigten Potentiale zu beurteilen. Dieses spezifische Verfahren der vorliegenden Konzeption trägt dem oben als Hypothese postulierten Lebensweltbezug bzw. Realitätsbezug des Ansatzes in besonderer Weise Rechnung.

- Der Prozess, in den sich die Jugendlichen konkret hineinbegeben, birgt immer auch das Risiko des Scheiterns. Im Casting kann eine Jury zu der Auffassung gelangen, dass die „offerierten“ bzw. im Projekt dargelegten Kompetenzen für eine Berufsausbildung als nicht ausreichend einzustufen sind. Dieses Risiko müssen die Schülerinnen und Schüler dann selbsttragen und selbst verantworten. Aus einer pädagogischen Perspektive muss diese Verantwortungsübernahme allerdings unbedingt moderiert werden. Deshalb enthält das Identitätsmodell einen Moratoriumsteil. Das Moratorium ist dann durch Entwicklungsaufgaben im Sinne Havighursts (vgl. Havighurst 1976) gekennzeichnet. Eine Entwicklungsaufgabe umfasst die Seite der objektiv gestellten Lernanforderungen, die Qualifikationsstruktur, die, curricular umgesetzt, das Lernen der Schüler anleitet. Und sie umfasst die Seite der subjektiv formulierten Lernansprüche der Schülerinnen und Schüler.

2.2.2 Didaktische Gestaltung

Den qualitativen Ausführungen entspricht die folgende didaktische Umsetzung. Dabei geht das angegebene Setting von ca. 12 Schülerinnen und Schülern sowie einer Aufteilung in drei Gruppen aus.

2.2.2.1 Vorlauf: 'Coaching' und 'Briefing'

Die innovative Charakter und die wissenschaftlichen Rückbezüge der Konzeption erfordern einen Vorlauf, der einerseits in Form von mittelfristigen Schulungen oder Coachings mit den beteiligten pädagogischen Akteure durchgeführt werden sollte. In den Coachings der Lehrkräfte sollten insbesondere die Themenkomplexe Potentialorientierung, Kompetenzbegriff (Roth), Identitätstheorie (Keupp), Themenzentrierte Interaktion (Cohn) sowie aktuelle Erkenntnisse der Jugend- und Arbeitsmarktforschung bearbeitet werden. Für die Vorbereitung der Arbeitgebervertreter in der Jury können u. Ust. eher kurzfristig angelegte Briefings in Workshop- bzw. Vortragsform ausreichend sein, in denen der Fokus insbesondere auf Aspekte der Potentialorientierung gelegt werden sollte.

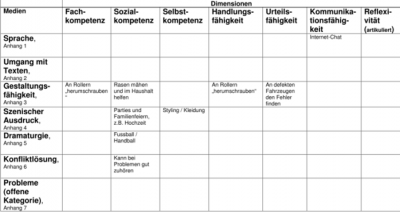

2.2.2.2 Erste Potentialrunde - Self-Description:

Die Potentialrunde setzt an der Erkenntnis des Passungsproblems an und fordert die Schülerinnen und Schüler auf, sich zu fragen, über welche Potentiale sie verfügen, dieses Passungsproblem zu reduzieren. Die Potentiale werden in Form von Kompetenzen (vgl. Lisop/Huisinga 2004, 38 ff.) beschrieben. Sie entstammen dem berufs- und wirtschaftspädagogischen Feld. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ihre eigenen Potentiale in den Dimensionen Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Fach-/Sachkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Handlungsfähigkeit', Gestaltungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit und/oder Reflexionsfähigkeit. Da diese Form der Erfassung von Kompetenzen noch relativ „abstrakt“ ist und die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich eher nicht gewohnt sind, sich selbst in dieser Weise zu thematisieren, wird in einem zweiten Schritt eine Konkretisierung im Medium einer Objektivation vorgenommen. Diese Objektivationen werden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern erstellt. Die Objektivationen orientieren sich an der nichtschulischen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Matrix (Abbildung 1: Potentialmatrix) als „Vehikel“ zur transparenten Sicherung und Auswertung der Potentialanalyse. Da nicht davon ausgegangen werden darf, dass den Schülerinnen und Schülern die Dimensionen der Matrix sofort geläufig sind, bedarf es einer einführenden Erläuterung. Die Erläuterung der Matrix wird durch die Lehrenden vorgenommen, welche hierfür wiederum auf didaktisch für die jeweilige Zielgruppe aufbereitete Anlagen zu den einzelnen Medien zurückgreifen können. Die ausgefüllten Matrizen erhalten die Jury-Mitglieder als Orientierung.

In den einzelnen Feldern stellen die Schülerinnen und Schüler ihre konkreten Kompetenzen und Fähigkeiten dar. Ordnet man die diese Felder in einem Potential-Portfolio an, dann ergibt sich die relative Anordnung dieser Potentiale nach dem Grad ihrer „Ausprägung“.

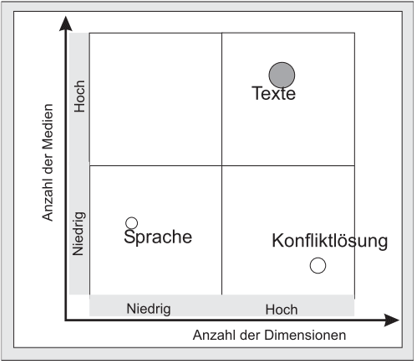

Abbildung 2: Ausprägung von Potentialen

Abbildung 2: Ausprägung von Potentialen

Das Portfolio (Abbildung 2: Ausprägung von Potentialen) zeigt beispielhaft, wie sich die Elemente aus der Potentialmatrix gruppieren lassen. So kann man auf einen Überblick erfassen, wie sich der einzelne Jugendliche selbst sieht und seine Potentiale verortet. Niedrig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nur wenige Nennungen in der entsprechenden Spalten zu finden sind. Hoch bedeutet, dass vor allem die Anzahl der Kompetenzen und Fähigkeiten breit ausgeprägt erscheinen.

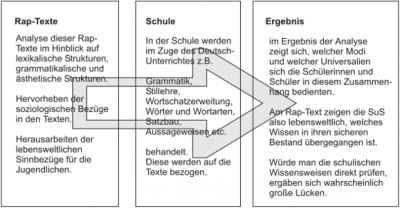

Abbildung 3: Mögliche Konkretionen von Medien der Lebenswelt

Abbildung 3: Mögliche Konkretionen von Medien der Lebenswelt

Da anzunehmen ist, dass sich Jugendliche in dieser Art der systematischen und wissenschaftsorientierten Arbeit nicht so schnell zurechtfinden, wurde eine Liste von möglichen Konkretionen für die linke Spalte der „Medien der Lebenswelt“ realisiert. Die Tabelle (Abbildung 3: Mögliche Konkretionen von Medien der Lebenswelt) enthält mögliche Konkretionen, die aus der Lebenwelt der Schülerinnen und Schüler stammen könnten.

Um die Bedeutung dieser Konkretionen der lebensweltlichen Bezüge der Schülerinnen und Schüler für die Identitätsentwicklung, den Bildungsprozess sowie die Potentialanalyse herauszustellen, sei an einem Beispiel die Kette der Zusammenhänge (Abbildung 4: Beispiel der Zusammenhangskette Potentiale - Identität) dargestellt:

Abbildung 4: Beispiel der Zusammenhangskette Potentiale – Identität

Abbildung 4: Beispiel der Zusammenhangskette Potentiale – Identität

Wir unterstellen, dass sich Schüler mit Rap beschäftigen, und dies nicht nur sporadisch. In der Potentialrunde benennen Sie dies und können auch entsprechende RAP-Texte einbringen. Diese Texte können die Grundlage einer differenzierteren Potentialanalyse sein.

2.2.2.3 Zweite Potentialrunde -Peer-Review:

Das Peer-Review-Verfahren ist sozial- bzw. entwicklungspsychologisch begründet (vgl. z. B. Fend 2005, 168 ff. und 304ff. oder Ecarius 2011, 105ff.). In dieser Alterskohorte spielt das Urteil der Mitschülerinnen und Mitschüler eine weitaus größere Rolle als das Urteil von Lehrerinnen und Lehrern oder gar Eltern. Dies gilt in besonderem Maße auch dann, wenn sich die Kritik am Verhalten an der Defizitlinie orientiert. Die Akzeptanz von Kritik, welche von den Peers geäußert wird, ist daher viel nachhaltiger als die Akzeptanz von Urteilen, welche im Rahmen anderer Verfahren getroffen werden.

In der Peer-Review-Phase werden die einzelnen ausgefüllten und zu erklärenden Potentialmatritzen unter dem Gesichtspunkt Wahrheitsgehalt und Realitätsnähe durch die Peers, also durch die Mitschüler geprüft. Damit diese Runde wunschgemäß umgesetzt werden kann, ist es von Vorteil, wenn sich diejenigen Schülerinnen und Schüler, die gegenseitig Rückschau halten, bereits vorher kennen. Jeder einzelne Schüler trägt also seine Ergebnisse vor. Die Mitschülerinnen und Mitschüler fertigen ein Protokoll dieser Aussagen an. Dann beraten sie sich unter Ausschluss des Betroffenen. Anschließend findet die jeweilige Feed-Back-Runde statt. Sie ist als "heißer Stuhl" organisiert, d.h. der Betroffene sitzt im Kreis auf einem Stuhl und muss sich das Feed-Back der Peers kommentarlos anhören, lediglich Verstehensfragen sind erlaubt. Organisatorisch ist für diese Runde ausreichend Zeit einzuplanen.

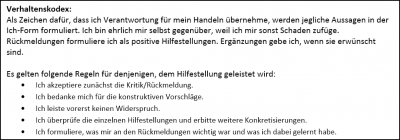

Für die Zeit der Arbeit im Workshop gibt es einen Verhaltenskodex[2] (Abbildung 5: Verhaltenskodex). Er ist einfach gehalten und stellt vor allem wegen der Bedeutung der „self-descriptions“ auf eine innere Klarheit und Verantwortung ab.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler per "self-description" und "peer-review" zu einer realistischen Einschätzung ihres "Potential-Pools" gelangt sind, ist es nun Aufgabe der Schülerinnen und Schüler in der ein-dreiwöchigen Pause zwischen den Workshop-Terminen Projekte herauszuarbeiten, die zweifelsfrei ihre Potentiale in den unterschiedlichen Medien belegen. Hausaufgabe für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Soweit Schülerinnen und Schüler Hilfen benötigen, müssen diese besprochen werden.

2.2.2.4 Dritte Potentialrunde - Objektivierung der Potentialmatrizen

Die dritte Potentialrunde dient der Objektivierung der Potentialmatrizen durch Belege/Beweise. Es werden die Hausaufgaben "sprachlich" vorgestellt und mit der Workshop-Leitung sowie den Peers besprochen. Auch werden mögliche Hinweise auf Realisation und die Verbesserung gegeben. Schülerinnen und Schüler können sich in dieser Phase des Workshops auch noch umorientieren, soweit die Potentialmatrizen dies nahelegen. Die Objektivierung in Form von konkreten Präsentationsangeboten oder Projekten können in den unterschiedlichsten Formen erbracht werden: Zeugnisse/Noten/Bewertungen/Praktikumsberichte/Selbst produzierte & ggf. bereits bewertete Produkte. Wesentlich ist, dass sie als Beweismaterial für die Potentiale herhalten können. Allerdings ist zu empfehlen, dass ein hoher Grad an Visualisierung und Wahrnehmbarkeit vorherrschen sollte. Die Potentiale müssen nachweisbar sein und für potentielle Arbeitgeber transparent gemacht werden können. Auch die Fähigkeit zur Präsentation und damit der Objektivierung der einzelnen Potentiale muss als denselben immanent betrachtet werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass bei einer mangelhaften Präsentation das Vorhandensein der entsprechenden Potentiale zumindest in Frage gestellt werden darf.

2.2.2.5 Präsentation der Potentiale am „Arbeitsmarkt“

Den Schülern wird jeweils eine kurze Vorbereitungsphase zur Vorbereitung ihrer Potentialpräsentation gewährt. Während dieser Zeit können sich die Schülerinnen und Schüler überlegen, auf welche(s) Potential(e) sie den Schwerpunkt während ihrer anschließenden Präsentation legen (prinzipiell muss diese Auswahl schon vorab getroffen worden sein, hier sind nur noch kleinere „Nachjustierungen“ möglich) und wie sie die Präsentation gestalten.

Vor einer „Jury“ aus Arbeitgeber-Vertretern präsentieren die Schüler einzeln in einer festgelegten Zeit (5-10 Min.) ihre vorbereiteten Präsentationen. Der Jury liegen die Potential-Matrizen vor. Anschließend an den Vortrag können die Mitglieder der Jury auf den übrigen Inhalt der Matrizen eingehen und ggf. weitere Objektivierungen einfordern.

Da die Jury über fundiertes Hintergrundwissen aus der Arbeitspraxis verfügt, sollte ihre Hauptaufgabe darin bestehen, den Schülern Feedback zu ihren dargestellten Potentialen zu geben. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass die Mitglieder der „Jury“, sprich die Personalverantwortlichen offen mit der experimentellen und innovativen Ausrichtung der Workshops umgehen und sich auf die entsprechenden Konventionen einlassen. Weiterhin wäre es sinnvoll, wenn der berufsfachliche Hintergrund der „Jury“ breit gestreut wäre. Handwerk, Industrie, Gesundheits- und Sozialbereich sowie Wirtschaft und Verwaltung sollten vertreten sein.

Zwei Hauptformen des Feed-Backs sind hier zu denkbar:

- Affirmativ - objektbezogen: "Mit diesen Potentialen können Sie folgende Tätigkeiten in folgendem Bereich ausführen...."

- Affirmativ - subjektorientiert: "Um zukünftig folgende Tätigkeit X in folgendem Bereich Y ausführen zu können, müssen Sie Ihr Potential Z wie folgt verändern / variieren, etc...."

Zwischenformen oder Kombinationen der beiden Typen dürften den Alltag der Casting - Feedbackrunden bestimmen. Die Präsentationen der Schülerinnen und Schüler werden per Video aufgezeichnet. Sie erhalten nach einer angemessenen Zeit eine Aufnahme ihrer Präsentation für die eigene weitere Profilierung. Auch hier muss wieder der Paradigmenwechsel weg von der Orientierung an Defiziten hin zur Ausrichtung an Potentialen erkennbar sein.

2.2.2.6 Nachbereitung der Castings

Für die Workshopleitung besteht die Aufgabe, die Videos aufzubereiten und gemäß der Konzeption Entwicklungsaufgaben für die Schülerinnen und Schüler zu finden sowie zu formulieren. Diese Entwicklungsaufgaben sind in Einzelgesprächen zu besprechen. Sie können jedoch auch in den Unterricht integriert werden. Jugendliche, die nach dem Potentialworkshop einen weiteren Klärungsbedarf anmelden, erhalten die Möglichkeit, den Berufswunsch differenzierter zu steuern. Eine Reihe klassischer Maßnahmen kommen hier in Betracht, wie Bewerbungstrainings, Betriebspraktika, Herstellen von Kontakten zu Ausbildungsbetrieben oder Datenbank- und Informationsangebote. Alle diese Angebote können helfen, einen realistischen und chancenreichen Berufswunsch zu entwickeln. Auch die individuelle Einzelberatung von Eltern und ihren Kindern rund um das Thema Berufswahl kann die Maßnahmen weiter sinnvoll ergänzen. Dabei kann es z. B. um die Entwicklung eines realistischen und auf den Interessen beruhenden Berufswunsches gehen, oder es geht um konkrete Hilfe bei der Praktikums- oder Ausbildungsplatzsuche.

3 Reflexion und Fazit

Es sei an dieser Stelle zunächst zu betonen, dass das Projekt bisher keiner wissenschaftlich-systematischen Evaluation unterzogen wurde, da lediglich ein Pilot-Durchgang realisiert und dokumentiert werden konnte. Allerdings lassen sich trotz dieser explorativen Datenbasis bereits Erkenntnisse über Optimierungsbedarfe der Konzeption ableiten. Aus der Dokumentation des Pilotdurchgangs werden im Folgenden die Matrizen, Objektivierungen und Präsentationen zweier Schüler (S1 und S2) inklusive einer Beschreibung der Feedbacks durch die Jury aufgegriffen, anhand derer eine erste Einschätzung getroffen werden soll.

S1 - Die Orchesterprobe

Abbildung 6: Potentialmatrix von S1

Abbildung 6: Potentialmatrix von S1

Der Schüler S1 arbeitete im Rahmen der ersten beiden Potentialrunden ('self-description' und 'peer-review') heraus, dass seine Potentiale sich insbesondere in den Dimensionen Handlungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit lokalisieren ließen, die Medien, die S1 dafür schwerpunktmäßig nutzte, ordnete er in der Potentialmatrix szenischem Ausdruck, Dramaturgie und Konfliktlösung zu (Abbildung 6: Potentialmatrix von S1).

Im Rahmen der dritten Potentialrunde (Objektivierung) entschied sich S1 dafür, die Simulation einer Orchesterprobe auszuarbeiten und der Jury zu präsentieren. Die Präsentation verlief wie geplant, S1 erklärte der Jury zunächst den Aufbau des Orchesters und seinen einzelnen Teilen, erläuterte Details einer Partitur und stellte dar, zu welchen Handlungen, Aufgaben, Flexibilitätsspielräumen und Interpretationen die Partitur aus sowohl aus Perspektive des Dirigenten als auch aus Perspektive einzelner Orchestermitglieder habe.

S2 - Der Scooter

Der Schüler S2 arbeitete im Rahmen der ersten beiden Potentialrunden heraus, dass seine Potentiale sich insbesondere in den Dimensionen Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Handlungsfähigkeit lokalisieren ließen, das Medium der Wahl benannte S2 mit Gestaltungsfähigkeit (Abbildung 7: Potentialmatrix von S2).

Abbildung 7: Potentialmatrix von S2

Abbildung 7: Potentialmatrix von S2

Im Rahmen der dritten Potentialrunde wählte S2 eine Präsentation zum Thema 'Rund ums das Zweirad' aus. In der Präsentation führte S2 der Jury ausführlich seinen Motorroller ('Scooter') vor, indem er die verschiedenen Baugruppen und Anbauteile zeigte, diese fachterminologisch benannte und auch indem er rudimentär auf deren Zusammenhang im Funktionsgefüge einging. Nachfragen seitens der Jury hinsichtlich der differenzierten Funktionsweise des Kfz konnte der Kandidat allerdings nicht zufriedenstellend beantworten.

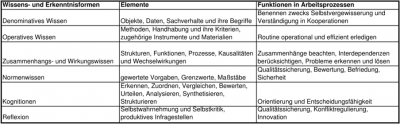

Eine professionelle Einschätzung der dargebotenen Castingbeiträge ist auf systematische, wissenschaftliche Rückversicherung angewiesen. Es bedarf notwendigerweise Referenzbezügen, auf deren Basis begründet Performanz hinsichtlich der dahinter liegenden Kompetenz decodiert werden kann. Hilfreich erscheint in diesem Zusammenhang die Differenzierung unterschiedlicher Wissens- und Erkenntnisformen (vgl. Lisop/Huisinga 2004, 249), wie sie auch im bildungstheoretisch zur Begründung curricularer Codierungen genutzt wird (Abbildung 9: Formen und Funktionen von Wissen und Erkenntnis).

Abbildung 8: Formen und Funktionen von Wissen und Erkenntnis, Quelle: (Lisop/Huisinga 2004, 249)

Abbildung 8: Formen und Funktionen von Wissen und Erkenntnis, Quelle: (Lisop/Huisinga 2004, 249)

Mit Hilfe dieser Differenzierung lassen sich nun die einzelnen, performativen Castingbeiträge systematisch auf Kompetenzen und deren 'Arbeitsmarktpotential' hin analysieren.

Der Kandidat S1 scheint durchaus dazu in der Lage zu sein, auf der Basis von Denominationen und operativen Wissens Zusammenhänge, Wirkungsweisen und Normengefüge analytisch zu durchdringen und so begründet autonome Entscheidungen zu treffen. Die Funktion entsprechender Kompetenzen in Arbeitsprozessen reichen von effizienten Routinevollzügen über Qualitätssicherung bis hin zu autonomen Entscheidungsprozessen. Die Präsentation von S2 offenbarte demgegenüber insbesondere die Fähigkeit mit denominativem Wissen erkennend und zuordnend umzugehen. Gemessen an seiner Präsentation erscheint der Kandidat S2 der Tendenz nach kaum in der Lage zu sein, mit operativem ~, Zusammenhangs-, Wirkungs- oder Normenwissen auch reflektierend oder gar analytisch-synthetisierend umzugehen. Die Arbeitsmarktpotentiale von S2 beschränken sich dementsprechend zum Erhebungszeitpunkt im günstigsten Fall auf einfache Routinevollzüge, entsprechende Entwicklungsaufgaben wären zu formulieren und ggf. pädagogisch moderierend in spezifisch zugeschnittenen Lernfeldern zu begleiten.

Die Feedbacks der Jury zu den beiden Kandidaten fielen ebenfalls unterschiedlich aus, allerdings diametral zur wissenschaftsrückbezogenen Einschätzung. Die Arbeitgebervertreter artikulierten bezogen auf die Performanz von S1 (Simulation einer Orchesterprobe) insbesondere Entwicklungsbedarfe des Kandidaten hinsichtlich der Überlegung, wie denn die dargebotenen Potentiale in den jeweiligen Berufsbezügen eingebracht werden könnten und beurteilten die Darbietung daher eher skeptisch. Die Performanz von S2 (Rund um das Zweirad) schätzte die Jury sehr positiv ein, der Berufsbezug und die Eignung für mechatronische Berufe sei ohne Weiteres erkennbar und bereits relativ differenziert entfaltet.

In der Diskrepanz der wissenschaftlich rückvermittelten Beurteilung der Castings und den Urteilen der Jury zeigt sich eine strukturelle Problematik der Konzeption, welche vor zukünftige Durchführungsrunden gelöst werden muss. Es kann offensichtlich nicht davon ausgegangen werden, dass Arbeitgebervertreter allein auf der Basis umfangreichen, beruflichen Erfahrungswissens in den entsprechenden Feldern dazu in der Lage sind, unterschiedliche Performanzen im Hinblick auf die dahinter liegenden Kompetenzen zu decodieren.

Literatur

Brüggemann, T./Rahn, S. (Hrsg.) (2013): Berufsorientierung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Münster.

Buchmann, U./Huisinga, R. (2011): Vermittlung von Grundbildung im Kontext von Wirtschaft und Arbeit: Alphabetisierung als vernetzte Bildung im Sozialraum/Konzipierung, Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines prospektiv orientierten Alphabetisierungs- und Grundbildungskonzepts für junge Erwachsene. Abschlussbericht/Förderkennzeichen: 01AB073405, PT-DLR, Renner. Bonn/Berlin.

Bundeministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2014): Berufsbildungsbericht 2014. Berlin.

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2014): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Bonn.

Cohn, R. C. (2013): Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner zu einer Pädagogik für alle. (17. Aufl.) Stuttgart.

Decker, O./Brähler, E./Kiess, J. (2014): Die stabilisierte Mitte. Rechtsextreme Einstellung in Deutschland 2014. Leipzig. Online: http://www.uni-leipzig.de/~kredo/Mitte_Leipzig_Internet.pdf (05.08.2014).

Deinet, U. (2012): Raumaneignung von Jugendlichen. Öffentliche Räume und d i e sozialräumliche Orientierung von Kindern und Jugendlichen. In: Schröteler- von Brandt, H./ Coelen, T./Zeising, A./Ziesche, A. (Hrsg.): Raum für Bildung. Ästhetik und Architektur von Lern- und Lebensorten. Bielefeld, 43-52.

Ecarius, J. et al. (2011): Jugend und Sozialisation. (1. Aufl.), Wiesbaden.

Eckert, M. (2006): Kooperation und Übergangsmanagement im Rahmen der Berufsvorbereitung und der Benachteiligtenförderung. In: Kampmeier, A. (Hrsg.): Professionell kooperieren und qualifizieren in der Benachteiligtenförderung. Rückblicke - Einblicke - Ausblicke. (1. Aufl.), Goldebek, 21-30.

Fend, H. (2005): Entwicklungspsychologie des Jugendalters. (Nachdr. der 3., durchges. Aufl. 2003), Wiesbaden.

Havighurst, R. J. (1976): Developmental tasks and education. (3. Ed.), New York.

Heitmeyer, W. (Hrsg.) (2011): Deutsche Zustände. Folge 10. (1. Aufl.), Berlin.

Heitmeyer, W. (2011): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) in einem entsicherten Jahrzehnt. In: Heitmeyer, W. (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 10. (1. Aufl.), Berlin, 15-41.

Kampmeier, A. S. (Hrsg.) (2006): Professionell kooperieren und qualifizieren in der Benachteiligtenförderung. Rückblicke - Einblicke - Ausblicke. (1. Aufl.), Goldebek, 4.

Lisop, I./Huisinga, R. (2004): Arbeitsorientierte Exemplarik. Subjektbildung, Kompetenz, Professionalität; ein Lehrbuch. (3., überarb. und erw. Aufl.), Frankfurt am Main.

Maschke, S. et al. (2013): Appsolutely smart! Ergebnisse der Studie Jugend. Leben. Bielefeld.

Neuenschwander, M. P. (2013): Elternarbeit in der Berufsorientierungsphase. In: Brüggemann, T./Rahn, S. (Hrsg.): Berufsorientierung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Münster, 198-210.

Obolenski, A. (2006): Kooperation von Pädagoginnen und Pädagogen als Bestandteil professionellen Handelns. In: Spies, A./Tredop, D. (Hrsg.): Risikobiographien. Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Förderprojekten. (1. Aufl.), Wiesbaden, 267-280.

Oehme, A. (2013): Dillemmata der beruflichen Orientierung. In: Schröer, W. (Hrsg.): Handbuch Übergänge. Weinheim, 632-650.

Pätzold, G./Wingels, J. (2006): Kooperation in der Benachteiligtenförderung. Studie zur Umsetzung der BLK-Handlungsempfehlungen "Optimierung der Kooperation zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher". Hg. v. Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Bonn.

Rheinberg, F./Selg, H./von Salisch, M. (2004): Motivation. (5., überarb. und erw. Aufl.) Stuttgart.

Rheingold Institut (2010): Die Absturz-Panik der Generation Biedermeier. Rheingold-Jugendstudie 2010. Köln.

Schreier, C. (2006): Blickpunkt: Kooperation und Netzwerkbildung in der Benachteiligtenförderung. In: Kampmeier, A. S. (Hrsg.): Professionell kooperieren und qualifizieren in der Benachteiligtenförderung. Rückblicke - Einblicke - Ausblicke. (1. Aufl.), Goldebek, 31-53.

Schröer, W. (Hrsg.) (2013): Handbuch Übergänge. Weinheim.

Schröteler- von Brandt, H. et al. (Hrsg.) (2012): Raum für Bildung. Ästhetik und Architektur von Lern- und Lebensorten. Bielefeld.

Spies, A./Tredop, D. (Hrsg.) (2006): Risikobiographien. Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Förderprojekten. (1. Aufl.), Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (2014): 5,2 % weniger Ehescheidungen im Jahr 2013. Pressemitteilung 258/14. Wiesbaden.

Turkle, S. (2012): Verloren unter 100 Freunden. Wie wir in der digitalen Welt seelisch verkümmern. (1. Aufl.), München.

Zima, P. V. (2009): Narzissmus und Ichideal. Psyche, Gesellschaft, Kultur. Tübingen.

[1] In Deutschland gibt es aktuell fast unzählige TV-Casting-Formate von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ über ‚Das Supertalent‘, ‚The voice of Germany‘, ‚Unser Star für Baku‘ oder ‚Das perfekte Model‘, um nur einige wenige zu nennen.

[2] Der Verhaltenskodex orientiert sich insbesondere an den Axiomen der 'Themenzentrierten Interaktion', (vgl. Cohn 2013, 120ff.).

Zitieren des Beitrags

Diezemann, E. (2014): Berufsorientierung als CASTING? Bericht und Reflexion zu einer subjektbezogenen Konzeption. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 27, 1-24. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe27/diezemann_bwpat27.pdf (21-12-2014).