Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Quo vadis Weiterbildungsberatung: Präferenzen in der Bevölkerung im Vergleich mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie

Der Beitrag untersucht, inwieweit sich die in der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) formulierten Ansätze zur Förderung von Weiterbildungsberatung mit Nutzungsmustern und Präferenzen verschiedener Bevölkerungsgruppen decken. Grundlage bilden bivariate Analysen des Adult Education Survey 2022 sowie Ergebnisse einer Vignettenstudie aus dem Jahr 2023, die hypothetische Teilnahmebereitschaften unter variierenden Beratungsbedingungen erfasst. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in der Inanspruchnahme und Präferenz von Beratung nach sozialen Merkmalen mit besonderem Fokus auf Anbieter und Formate. Im Vergleich mit den strategischen Zielsetzungen der NWS werden Passungslinien ebenso sichtbar wie potenzielle Spannungen zwischen Steuerungsimpulsen und den Präferenzen verschiedener Bevölkerungsgruppen. Der Beitrag liefert empirisch basierte Impulse für die weitere Diskussion über die adressatengerechte Gestaltung von Weiterbildungsberatung im Kontext der NWS.

Quo vadis Lifelong Guidance: Preferences of the population in comparison with the National Skills Strategy

This article examines the extent to which the approaches to promoting lifelong guidance formulated in the National Skills Strategy (NWS) correspond to the usage patterns and preferences of different population groups. It is based on bivariate analyses of the Adult Education Survey 2022 and the results of a factorial survey from 2023, which assessed hypothetical willingness to participate under varying guidance settings. The results show clear differences in the use and preference of guidance according to social characteristics, with a particular focus on providers and formats. In comparison with the strategic goals of the NWS, areas of alignment become apparent, along with potential tensions between regulatory impulses and the preferences of different population groups. The article provides empirically based impulses for further discussion on the design of lifelong guidance in the context of the NWS.

- Details

1 Einleitung

Bildungs- und Erwerbsbiografien verlaufen zunehmend nicht-linear und sind durch Brüche, Umwege und Neuorientierungen gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt Weiterbildungsberatung als zentrale Unterstützungsstruktur des Lebenslangen Lernens an Bedeutung (Schmidtke & Gugitscher, 2021). Sie geht über die reine Informationsvermittlung hinaus und eröffnet Ratsuchenden einen reflexiven Raum, in dem Bildungsbedarfe geklärt, Handlungsmöglichkeiten ausgelotet und selbstbestimmte Entscheidungen vorbereitet werden können (Gieseke, 2016; Schiersmann, 2022). Zugleich ist Weiterbildungsberatung längst Teil bildungspolitischer Steuerungslogiken (Dietz & Reuter, 2025). Die Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS) versteht sie als Schlüssel zur Etablierung einer nachhaltigen Weiterbildungskultur und als Instrument zur Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung, zur Fachkräftesicherung und zur Bewältigung arbeitsmarktpolitischer Transformationsprozesse (BMAS & BMBF, 2019). Um die Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung im Sinne der bildungspolitischen Ziele zu erhöhen, setzt die NWS vor allem auf Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Dazu zählen Programme wie die „Qualifizierungsberatung für Unternehmen“ sowie die „Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE)“. Ergänzt werden diese durch aufsuchende Formate im betrieblichen Kontext, etwa die gewerkschaftlich getragenen „Weiterbildungsmentorinnen und -mentoren“. Zudem wird auf digitale Plattformen wie „meinNOW“ gesetzt. (Schiersmann, 2022)

Zwischen den strategischen, hohen Erwartungen an Weiterbildungsberatung und dem Nutzungsverhalten in der Bevölkerung zeigt sich jedoch eine deutliche Diskrepanz. Zwar hat sich der Wunsch nach Beratung laut Daten des Adult Education Survey (AES) von 2016 bis 2022 mehr als verdoppelt, die tatsächliche Inanspruchnahme bleibt jedoch konstant niedrig und ist sozial selektiv (Bilger & Koubek, 2024, S. 73; Bremer et al., 2015). Insbesondere Menschen mit niedriger formaler Bildung, mit Migrationsgeschichte oder ohne Berufsabschluss nutzen entsprechende Angebote deutlich seltener (Käpplinger, 2020). Mit Blick auf den Forschungsstand ist zudem wenig darüber bekannt, wie Menschen Weiterbildungsberatung wahrnehmen (wollen), beispielsweise im Hinblick darauf, welche Formate und Anbieter von bestimmten Bevölkerungsgruppen bevorzugt werden, denen ein erhöhter Beratungsbedarf attestiert wird (Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015; Schiersmann et al., 2018).

Dieses Desiderat aufgreifend untersucht der Beitrag, inwieweit die in der NWS formulierten Strategieansätze zur Weiterbildungsberatung mit den tatsächlichen Nutzungsmustern sowie den wahrgenommenen Präferenzen verschiedener Bevölkerungsgruppen übereinstimmen. Hierzu werden zwei empirische Zugänge kombiniert: Erstens werden bivariate Ergebnisse des Adult Education Survey 2022 vorgestellt, welche die sozialstrukturelle Verteilung realer Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung zeigen. Zweitens beleuchtet eine 2023 durchgeführte Vignettenstudie hypothetische Teilnahmebereitschaften unter variierenden Beratungsbedingungen. Im Zusammenspiel erlauben beide Datenquellen eine differenzierte Gegenüberstellung individueller Perspektiven auf Weiterbildungsberatung mit den programmatischen Steuerungsimpulsen der NWS. Damit werden empirisch fundierte Einblicke in mögliche Passungen wie Spannungen zwischen politischem Gestaltungsanspruch und adressatenspezifischer Beratungspraxis ermöglicht.

In Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde zur Weiterbildungsberatung im Spannungsverhältnis zwischen pädagogischem Anspruch und politischer Steuerung beschrieben. Kapitel 3 stellt die bildungspolitischen Strategieansätze zur Weiterbildungsberatung in der NWS vor. Kapitel 4 präsentiert das methodische Vorgehen und die empirischen Ergebnisse der AES-Analysen und der Vignettenstudie. Diese werden anschließend in Kapitel 5 vor dem Hintergrund der identifizierten Strategieansätze der NWS kontrastiert und in den Forschungsstand eingeordnet, bevor in Kapitel 6 abschließend ein Fazit gezogen wird.

2 Theoretische Rahmung und Forschungsstand zur Weiterbildungsberatung

Weiterbildungsberatung hat sich in den letzten drei Jahrzehnten als zentrales Reflexions- und Unterstützungsinstrument individueller Bildungs- und Berufsbiografien sowie bildungspolitisch als „Supportstruktur Lebenslangen Lernens“ (Schmidtke & Gugitscher, 2021) etabliert. Ihr Bedeutungszuwachs lässt sich u. a. auf Transformationsprozesse zurückführen, die sowohl individuelle Lebensverläufe als auch gesamtgesellschaftliche Strukturen in wachsender Komplexität prägen (Dietz et al., 2025a; Gieseke & Nittel, 2016). Während Bildungs- und Erwerbsbiografien früher durch einen scheinbar linearen Verlauf gekennzeichnet waren, sind sie heute zunehmend durch Brüche, Umwege und Neuanfänge geprägt (Beck, 1986), die einerseits Gestaltungsspielräume eröffnen, andererseits mit Unsicherheiten und Ambivalenzen einhergehen (Schiersmann, 2022, S. 45). Bildungstheoretisch erfüllt Weiterbildungsberatung die zentrale pädagogische Funktion, Individuen zu befähigen, auf der Grundlage fundierter Informationen reflektierte und selbstbestimmte Entscheidungen über ihren (Weiter-)Bildungsweg zu treffen. Konkret unterstützt sie dabei, unscharfe Bildungsbedarfe zu konkretisieren, vorhandene Kompetenzen sichtbar zu machen und geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten zu identifizieren. Sie bietet damit nicht nur Orientierung, sondern fördert zugleich die Reflexionsfähigkeit und Entscheidungskompetenz im Hinblick auf die eigene Lebensgestaltung. (Gieseke, 2016, S. 33; Karnath & Schröder, 2009, S. 136)

Weiterbildungsberatung ist als professioneller Interaktionsprozess auf Augenhöhe zwischen Ratsuchenden und Beratenden zu verstehen, der sich entlang der zentralen Prinzipien Freiwilligkeit, Ergebnisoffenheit, Transparenz und Zeitbegrenzung strukturiert (Schiersmann, 2013). Beratungstheoretisch steht die (Bildungs-)Biografie der Ratsuchenden im Zentrum, womit Beratung als subjektorientierter, emanzipatorischer und lebensentfaltender Erfahrungsraum konzeptualisiert ist (Lerch & Weitzel, 2024). Bildungsentscheidungen werden dabei selten auf lineare oder rationale Weise getroffen, sondern sind von Ambivalenzen und biografisch gewachsenen Widersprüchen geprägte Aushandlungsprozesse, bei denen das Individuum mit seiner biografischen, sozialen und gesellschaftlichen Verfasstheit im Mittelpunkt steht (Gieseke, 2016, S. 32–33; Käpplinger, 2019a). Diese sollten nicht als problematische Störfaktoren verstanden werden, sondern sind ein konstitutives Merkmal pädagogisch verantwortungsvoller Beratungspraxis (Gieseke & Nittel, 2016, S. 15). Um diesen Facetten gerecht zu werden, wird von Beratenden die Offenheit für Differenz benötigt, Widersprüchlichkeiten müssen ausgehalten und individuelle Sinnbildungsprozesse ermöglicht werden, statt einseitige Lösungsmuster für Anpassungsprozesse anzubieten (Dietz et al., 2025a, S. 5–6).

Neben Beratungsprozessen zwischen Beratenden und Ratsuchenden auf der Interaktionsebene, sind diese eingebettet in organisationale und gesellschaftliche Kontexte, deren Einfluss auf den Beratungsprozess (kritisch) zu reflektieren ist (Gieseke, 2016). Im Anschluss an Schiersmanns (2013) systemisches Kontextmodell von professioneller Beratung wirken auf organisationaler Ebene unter anderem das Selbstverständnis der Beratungsanbieter, deren Zielgruppenfokus und die institutionellen Ressourcen auf die Ausgestaltung von Beratung ein. Auf gesellschaftlicher Ebene beeinflussen z. B. der Arbeitsmarkt, gesetzliche Regelungen oder die digitale Transformation Beratungsprozesse. Zudem wird Weiterbildungsberatung selbst mit bildungspolitischen Erwartungen wie Effizienzsteigerung und Steuerung verknüpft (Gieseke, 2016; Käpplinger, 2020). Ein Beispiel ist die ihr vielfach zugeschriebene Funktion, zur Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung beizutragen (Dietz & Reuter, 2025; Käpplinger, 2020; Weiß, 2008). Aktuelle Befunde des AES 2022 stützen diese bildungspolitischen Erwartungen partiell. Demnach weisen Personen, die eine Beratung in Anspruch genommen haben, eine um zehn Prozent höhere Wahrscheinlichkeit auf, an Weiterbildung teilzunehmen, als Personen ohne Inanspruchnahme von Beratung (Bilger & Koubek, 2024, S. 43). Gleichzeitig zeigen die AES-Daten zur tatsächlichen Nutzung ein ambivalentes Bild. Der Beratungsbedarf (Wunsch nach mehr Information und Beratung) hat sich in den vergangenen Jahren von 21 Prozent (2016) auf 44 Prozent (2022) einerseits mehr als verdoppelt. Andererseits bleibt die tatsächliche Nutzung seit über einem Jahrzehnt konstant niedrig. So geben weniger als zehn Prozent der Befragten an, Beratungsangebote in den letzten zwölf Monaten genutzt zu haben. (Bilger & Koubek, 2024, S. 70–72; für eine Auswertung der Nutzungsdaten im Längsschnitt von 1991–2022 s. Dietz et al., 2025b, S. 156)

Zur Erklärung dieser Diskrepanz ist auf strukturelle Barrieren zu verweisen, die den Zugang zu Beratung erschweren können. Insbesondere werden dabei die pluralen, dezentralen und unübersichtlichen Beratungsstrukturen kritisiert (Schober & Lampe, 2022). Diese sollten jedoch nicht ausschließlich defizitär bewertet werden, sondern lassen sich auch als Ausdruck einer „bedarfsgerechten Vielfalt“ (Bilger & Koubek, 2024, S. 70) interpretieren, die unterschiedliche Zielgruppen, Lebenslagen und Beratungsanlässe adressiert (Käpplinger, 2020). Gleichzeitig scheinen viele Beratungsmöglichkeiten und -angebote in der Bevölkerung nicht oder nur gering bekannt zu sein (Dietz et al., 2025b, S. 184). Hinzu kommen projektförmige Finanzierungsstrukturen, die eine dauerhafte institutionelle Verstätigung von Beratungsangeboten erschweren (Käpplinger, 2020; Schiersmann, 2022). Zahlreiche Initiativen, wie das BMBF-Infotelefon, das jedoch 2022 ersatzlos eingestellt wurde, oder die Programme „Lernende Regionen“ (2001-2008) und „Lernen vor Ort“ (2009-2012) wirkten temporär, konnten jedoch nicht nachhaltig bzw. dauerhaft in Beratungsstrukturen überführt werden (Gieseke & Pohlmann, 2016; Schiersmann, 2022).

Der Zugang und die Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung variiert zudem nach Bevölkerungsgruppen bzw. soziodemografischen Merkmalen (Bremer et al., 2015; Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015; Käpplinger, 2019a). Hohe ungedeckte Beratungsbedarfe bestehen auf Basis von AES-Mikrodaten aus dem Jahr 2016 insbesondere bei Personen ohne Berufsabschluss, Arbeitslosen sowie Ausländerinnen und Ausländern (Käpplinger, 2020, S. 19). Trotz der oft zitierten bedarfsgerechten Vielfalt der Beratungslandschaft scheint es so, dass die bestehenden Strukturen bislang jene Zielgruppen, für die Beratung besonders relevant wäre, nur bedingt erreichen. Darüber hinaus ist empirisch bislang wenig über konkrete Präferenzen und Erwartungen zur Gestaltung der Weiterbildungsberatung aus Bevölkerungsperspektive bekannt, was als Desiderat auszuweisen ist (Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015, S. 176–177). Mit Blick auf den Forschungsstand heben unter anderem Schiersmann et al. (2018, S. 1181) hervor, dass hinsichtlich der Zugänglichkeit und Beteiligung an Weiterbildungsberatung, der Angebotsstrukturen sowie der Nutzung unterschiedlicher (insbesondere digitaler) Beratungsformate aus Sicht der Ratsuchenden noch deutlicher Forschungsbedarf besteht. Auch wenn im Rahmen des AES bereits partiell repräsentative Nutzungsdaten vorliegen, fehlt es zudem an eigenständigen Beratungsstatistiken bzw. kontinuierlichem, flächendeckenden Monitoring (Craney & Schober, 2024; Dietz et al., 2025a; Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015).

3 Weiterbildungsberatung in der NWS: Bildungspolitische Strategieansätze

Wie bereits dargestellt, wird Weiterbildungsberatung nicht nur als pädagogisches Handlungsfeld, sondern auch aus bildungspolitischer Perspektive relevant. Dies spiegelt sich in (inter-)nationalen Programmen und Strategien zum Lebenslangen Lernen und zur Weiterbildung wider (Dietz & Reuter, 2025). In Deutschland rückt sie als bildungspolitisches Handlungsfeld und arbeitsmarktpolitisches Steuerungsinstrument seit einigen Jahren verstärkt in der NWS in den Fokus (Schiersmann, 2022). Die NWS wurde 2019 unter dem Leitbild der Etablierung einer neuen „Weiterbildungskultur“ (BMAS & BMBF, 2019, S. 3) als gemeinsames Vorhaben von Bund, Ländern, der BA sowie Vertretungen von Sozialpartnern, Kammern, Wissenschaft und Wirtschaftsorganisationen initiiert. Weiterbildung soll mit dem Vorhaben als selbstverständlicher Bestandteil von Bildungs- und Erwerbsbiografien verankert und die Weiterbildungsbeteiligung systematisch erhöht werden. Im Zentrum steht dabei die Förderung beruflicher Weiterbildung, die sowohl individuelle Qualifikations- und Kompetenzentwicklung unterstützen als auch zur Fachkräftesicherung, Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft beitragen soll. Entsprechend richtet sie sich nicht nur an Individuen, sondern auch ausdrücklich an Unternehmen als Zielgruppe (BMAS & BMBF, 2019, S. 3–5).

Das Strategiepapier von 2019 definiert zehn Handlungsfelder zur Umsetzung der beschriebenen Ziele, von denen mehrere der Weiterbildungsberatung eine Schlüsselrolle zuweisen (BMAS & BMBF, 2019, S. 6–22). Bereits das erste Handlungsfeld – „Die Transparenz von Weiterbildungsmöglichkeiten und ‑angeboten unterstützen“ – hebt ihre Funktion hervor, Orientierung in einer komplexen und vielfältigen Weiterbildungslandschaft zu schaffen (BMAS & BMBF, 2019, S. 6). Im dritten Handlungsfeld – „Lebensbegleitende Weiterbildungsberatung flächendeckend vernetzen und Qualifizierungsberatung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen stärken“ – wird ihre Relevanz nochmals präzisiert:

Vor dem Hintergrund des sich wandelnden Arbeitsmarktes bedarf es einer hochwertigen und anbieterneutralen Weiterbildungsberatung sowohl für Erwerbspersonen als auch für Unternehmen. Eine entsprechende Beratung kann mögliche Qualifizierungsbedarfe und Qualifizierungsoptionen für Unternehmen und für den Einzelnen aufzeigen und dazu beitragen, dass Ratsuchende auf einer gut vorbereiteten und informierten Basis Weiterbildungsentscheidungen, z. B. für berufliche Aufstiege oder Umstiege, eigenständig treffen können. (BMAS & BMBF, 2019, S. 10)

Damit schreibt die NWS der Weiterbildungsberatung eine doppelte Funktion zu. Sie soll individuelle und betriebliche Entscheidungsprozesse unterstützen und damit zur Steigerung der Beteiligung an (beruflicher) Weiterbildung beitragen. Diese normative Aufladung wird in allen NWS-Dokumenten durch tiefgreifende gesellschaftliche und arbeitsmarktbezogene Transformationsprozesse, z. B. Digitalisierung, demografischer Wandel und Strukturwandel, begründet (BMAS & BMBF, 2021a; 2025). Vergleichbare Argumentationslinien lassen sich bereits in früheren Programmen empirisch nachweisen, sodass von stabilen, wiederkehrenden Deutungsmustern gesprochen werden kann, die als „Dauerbrenner“ (Dietz & Reuter, 2025, S. 38) den bildungspolitischen Diskurs prägen.

Das dritte Handlungsfeld der NWS formuliert konkrete Ziele und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Beratungsstrukturen in Deutschland. In Anlehnung an die Systematisierung von Schiersmann (2022), die Weiterbildungsberatung in der NWS unter strukturellen Gesichtspunkten analysiert und mit früheren bildungspolitischen Programmen zur Weiterbildung vergleicht, lassen sich drei zentrale Strategieansätze identifizieren: (1) die Vernetzung von Beratungsanbietern und der Ausbau bestehender Strukturen, (2) die Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge zu Beratungsangeboten sowie (3) die Etablierung von Qualifizierungsberatung für Unternehmen. Diese dienen als strukturierende Analysekategorien zur Beantwortung der Forschungsfrage und wurden daher für den Beitrag im Rahmen einer Dokumentenanalyse aller bislang veröffentlichten NWS-Dokumente hinsichtlich der formulierten Ziele und Maßnahmen vertiefend in den Blick genommen. Hintergrund ist, dass seit der Systematisierung von Schiersmann (2022) weitere zentrale Dokumente erschienen sind, die neue Einblicke in die Umsetzung und Weiterentwicklung der drei Strategieansätze ermöglichen. Die Analyse umfasste folgende Dokumente: Strategiepapier (BMAS & BMBF, 2019), Erster Umsetzungsbericht (BMAS & BMBF, 2021a), Bericht zu den Themenlaboren (BMAS & BMBF, 2021b), Update-Papier zur Fortführung und Weiterentwicklung (BMBF & BMAS, 2022), Zweiter Umsetzungsbericht (BMBF & BMAS, 2025).

Auf dieser Basis werden im Folgenden die drei Strategieansätze zur Weiterbildungsberatung in der NWS vorgestellt, bevor sie mit den empirischen Ergebnissen zur Gestaltung von Weiterbildungsberatung aus der Perspektive der Bevölkerung (Kap. 4) verglichen und diskutiert werden (Kap. 5).

3. Kooperation und Vernetzung von Beratungsanbietern und -angeboten

Im ersten Strategieansatz wird ausgehend von der großen Vielfalt an Angeboten und Akteuren im Bereich der Weiterbildungsberatung als Ziel formuliert, „die bestehenden Beratungsangebote [...] zu einer flächendeckenden, qualitativ hochwertigen lebensbegleitenden Beratungsstruktur auszubauen und zu vernetzen“ (BMAS & BMBF, 2019, S. 10). Einerseits wird diese Vielfalt als vorteilhaft bewertet, um für unterschiedliche Beratungsbedarfe passende Angebote vorhalten zu können, andererseits wird sie als unübersichtlich und schwer zugänglich für Ratsuchende beschrieben (BMBF & BMAS, 2021b, S. 47). Um dieser Komplexität zu begegnen, Transparenz in der Beratungslandschaft zu fördern und Individuen sowie Unternehmen eine zielgerichtete „Navigation auf dem Weiterbildungsmarkt“ (BMBF & BMAS, 2021b, S. 6) zu ermöglichen, sollen die Kooperationsstrukturen zwischen Bund, Ländern, Kammern, Verbänden und Bildungswerken gestärkt werden. Beratungsangebote verschiedener Anbieter, insbesondere auf regionaler Ebene, sollen besser miteinander vernetzt sowie digitale Informationssysteme und Plattformen ausgebaut werden. Zur Umsetzung dieser Ziele wurden konkrete Prüfaufträge an die beteiligten NWS-Partner formuliert (BMAS & BMBF, 2019, S. 10–13) und ergänzend das Themenlabor „Beratungsstrukturen in der Weiterbildung“ (BMAS & BMBF, 2021b) als Austauschformat ins Leben gerufen, das zusätzliche Expertinnen und Experten, z.B. aus der Beratungswissenschaft und einschlägigen Verbänden, einbezog.

Auffällig ist bei diesem Strategieansatz und auch für die NWS insgesamt, dass der BA eine zentrale Schlüsselrolle zugeschrieben wird. Sie soll maßgeblich für die Koordination und den Ausbau regionaler Kooperationsstrukturen verantwortlich sein und zugleich die systematische Vernetzung bestehender Beratungsangebote vorantreiben (BMAS & BMBF, 2021b, S. 49; BMAS & BMBF, 2022, S. 17). Ihr Beratungsauftrag wurde durch das im Jahr 2019 eingeführte Qualifizierungschancengesetz zusätzlich gestärkt. Seitdem haben Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungsberatung durch die BA, und Unternehmen können über den Arbeitgeber-Service (AG-S) Qualifizierungsberatung in Anspruch nehmen (Schober & Lampe, 2022, S. 7). Passend dazu wird in der NWS ein besonderer Fokus auf Beratungsangebote der BA, insbesondere im Rahmen der „Lebensbegleitenden Berufsberatung (LBB)“, gelegt. Ein zentrales Element ist dabei die „Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE)“ für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die seit Januar 2023 bundesweit verfügbar ist. Ergänzt wird dieses Angebot durch den Ausbau der Qualifizierungsberatung des AG-S für Unternehmen (s. Kap. 3.3). Demgegenüber bleiben kommunale oder kirchliche Beratungsstellen sowie Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung, z.B. Volkshochschulen, in der Strategie weitgehend unberücksichtigt (Schiersmann, 2022, S. 47). Käpplinger (2019b, Abs. 7) bezeichnet sie daher pointiert als die „klaren Verlierer“ der NWS.

Aus den analysierten Dokumenten geht nicht eindeutig hervor, inwiefern die im Strategiepapier angekündigten Maßnahmen zum Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten umgesetzt wurden. Der erste Umsetzungsbericht präsentiert hierzu keine konkreten Ergebnisse, sondern verweist auf die Fortführung bestehender Kooperationen und auf die „Meilensteine“ (BMAS & BMBF, 2021a, S. 31) der Implementierung und Weiterentwicklung der BA-Angebote. Erst der kürzlich erschienene, zweite Umsetzungsbericht dokumentiert erste regionale Vernetzungsinitiativen unterschiedlicher Akteure in den Bundesländern (BMAS & BMBF, 2025, S. 20–21). Das Vorhaben der regionalen Weiterbildungsagenturen, die als neue Kooperationsplattformen dienen sollen, sticht dabei hervor. Innerhalb dieser Agenturen sollen die Angebote verschiedener lokaler Akteure, wie Arbeitsagenturen, Kammern, Weiterbildungseinrichtungen und Sozialpartner gebündelt werden, damit Weiterbildungsinteressierte sowie KMU vor Ort passgenau beraten und unterstützt werden können. Ziel ist es, aus der Vielzahl möglicher Angebote die jeweils bestmögliche Beratung und Orientierung bereitzustellen (BMAS & BMBF, 2025, S. 21). Konzeptionell knüpft dieses Vorhaben an das bereits seit 2020 laufende Bundesprogramm „Aufbau von Weiterbildungsverbünden“ an (BMAS & BMBF, 2021a, S. 50). Die Umsetzung der Weiterbildungsagenturen wird seit Ende 2024 durch eine beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) angesiedelte Servicestelle[1] koordiniert, die Regionen beim Aufbau der Agenturen unterstützt und den bundesweiten Erfahrungsaustausch fördert. Erste Weiterbildungsagenturen bestehen bereits in Thüringen[2] oder Sachsen-Anhalt[3]. Auffällig ist, dass die regionalen Arbeitsagenturen der BA, möglicherweise nicht zuletzt aufgrund der begrifflichen Nähe, eine zentrale Rolle innerhalb dieser Strukturen einzunehmen scheinen (BMAS & BMBF, 2025, S. 21). Bislang bleibt zudem offen, inwiefern diese Strukturen langfristig und flächendeckend implementierbar und unabhängig von bestehenden Förderzyklen sind.

3.2 Niedrigschwelliger Zugang zu Beratung

Mit dem zweiten Strategieansatz wird das Ziel verfolgt, niedrigschwellige Zugänge zu Weiterbildungsberatung zu erleichtern, um die Beteiligung bislang unterrepräsentierter Zielgruppen „mit erhöhtem Beratungs- und Orientierungsbedarf“ (BMAS & BMBF, 2021a, S. 51) zu erhöhen. In den analysierten Dokumenten wird sich auf Geringqualifizierte und Menschen mit Migrationsgeschichte bezogen (BMAS & BMBF, 2019; 2021a). Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf aufsuchenden Beratungsformaten, die sich v. a. auf den betrieblichen Kontext konzentrieren. Die NWS setzt dabei auf den Einsatz von Weiterbildungsmentorinnen und -mentoren (WBM). Indem Beschäftigte direkt am Arbeitsplatz persönlich angesprochen und individuell beraten werden, sollen Hemmschwellen oder Vorbehalte gegenüber Beratung abgebaut und gleichzeitig Impulse für die Teilnahme an Weiterbildung gesetzt werden (BMAS & BMBF, 2019, S. 12). Als WBM können bspw. Kolleginnen und Kollegen oder Personen in Betriebsräten qualifiziert werden (Thomas, 2025). Von 2021 bis 2024 wurden entsprechende Projekte vom BMBF gefördert und insbesondere durch die an der NWS beteiligten Gewerkschaften und Sozialpartner durchgeführt. Der kürzlich erschienene zweite Umsetzungsbericht sowie begleitende Forschungsarbeiten attestieren erste positive Effekte des Programms (BMAS & BMBF, 2025, S. 21–22; Thomas, 2025). Offen bleibt bei diesem Vorhaben, inwiefern entsprechende Projekte strukturell verstetigt und damit langfristig finanziert werden. Schiersmann (2022, S. 49) verweist in Bezug auf aufsuchende Beratung auf Erfahrungen aus dem früheren Modellvorhaben der Berliner Lernläden, das über die Projektlaufzeit hinaus nicht weiter institutionalisiert wurde.

Zur Schaffung niedrigschwelliger Zugänge und der Erhöhung von Transparenz setzt die NWS außerdem auf den Ausbau digitaler Beratungsformate und Informationsplattformen. Vorgesehen ist eine „nutzerfokussierte Multi‑Channel‑Strategie“ (BMAS & BMBF, 2021a, 33), die klassische Präsenzberatung mit digitalen Informations‑ und Beratungsangeboten verzahnen soll. Diese wird in den Dokumenten jedoch nicht näher differenziert. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf dem Aufbau von Online‑Plattformen zur beruflichen Weiterbildung wie der 2024 gelaunchten bundesweiten Online-Weiterbildungsplattform (meinNOW), die gemeinsam vom BMAS und der BA initiiert wurde. Sie soll weiterbildungsinteressierten Personen und Unternehmen adressieren, Informationen digital bereitstellen und Orientierung hinsichtlich ihrer Weiterbildungsmöglichkeiten bieten. Integriert ist auch das Selbsterkundungstool NewPlan der BA, mit dem Nutzerinnen und Nutzer ihre beruflichen Interessen und Kompetenzen erfassen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten explorieren können (BMAS & BMBF, 2025, S. 32). Außerdem sollte gemäß dem Strategiepapier von 2019 der Ausbau des „Infotelefons Weiterbildungsberatung“ des BMBF zu einem bundesweiten telefonischen Beratungsservice erfolgen (BMAS & BMBF, 2019, S. 11). Trotz begleitender Forschungsprojekte (z. B. Käpplinger et al., 2025) wurde dieses Angebot jedoch Ende 2023 ersatzlos eingestellt, wodurch ein geplanter Baustein der Multi-Channel-Strategie wieder entfiel. Im ersten Umsetzungsbericht wird in Bezug auf die Entwicklung von Online-Formaten zudem eingeräumt, dass hierfür „weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht“ (BMAS & BMBF, 2021a, S. 33).

3.3 Qualifizierungsberatung für Unternehmen

Die bisherigen Strategieansätze verdeutlichen, dass in der NWS zunehmend auch Unternehmen als Zielgruppe in den Fokus rücken. In diesem Zusammenhang soll die Qualifizierungsberatung gezielt ausgebaut werden, um Betriebe bei der Bewältigung der Herausforderungen des Strukturwandels, der Digitalisierung und des Fachkräftemangels durch eine vorausschauende und strategisch ausgerichtete Personalentwicklung zu unterstützen. Dabei sollen weniger weiterbildungsaktive KMU für die Bedeutung betrieblicher Weiterbildung sensibilisiert und dabei begleitet werden, „Entwicklungspotenziale ihrer Beschäftigten zu identifizieren, mit den künftig benötigten Bedarfen abzugleichen und darauf aufbauend Weiterbildungsmaßnahmen umzusetzen“ (BMAS & BMBF, 2019, S. 10). Die Bedeutung entsprechender Beratungsangebote wurde bereits in den Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung im Jahr 2008 hervorgehoben und findet nun, nicht zuletzt durch das Qualifizierungschancengesetz, erneut verstärkte Berücksichtigung in der NWS (Dietz & Reuter, 2025, S. 46). Qualifizierungsberatung wird bereits von der BA, den Kammern und Wirtschaftsverbänden angeboten (Schiersmann, 2022, S. 48–49). In der NWS soll insbesondere das BA-Angebot im AG-S weiterentwickelt bzw. flächendeckend ausgebaut werden. Im zweiten NWS-Umsetzungsbericht wird außerdem mit Blick auf die angestrebten Vernetzungs- und Kooperationsmaßnahmen beschrieben, dass die Qualifizierungsberatung der BA in das Programm der Weiterbildungsagenturen intensiver eingebunden werden soll (BMAS & BMBF, 2025, S. 21).

4 Weiterbildungsberatung aus Perspektive der Bevölkerung

Die drei vorgestellten Strategieansätze zur Weiterbildungsberatung in der NWS, (1) Kooperation und Vernetzung von Beratungsanbietern und -angeboten, (2) Schaffung niedrigschwelliger Zugänge und (3) Ausbau der Qualifizierungsberatung für Unternehmen, sollen mit ihren vorgestellten Maßnahmen Transparenz in der heterogenen Weiterbildungslandschaft schaffen, individuelle und betriebliche Bildungsentscheidungen unterstützen und die Weiterbildungsbeteiligung steigern. Ob diese Steuerungsimpulse mit den Nutzungsmustern und Präferenzen von Ratsuchenden übereinstimmen, ist bislang kaum empirisch untersucht (Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015; Schiersmann et al., 2018). Kapitel 4 greift diese Forschungslücke auf und präsentiert hierzu die empirischen Ergebnisse zur Inanspruchnahme und Bewertung von Weiterbildungsberatung aus Bevölkerungsperspektive mit besonderem Fokus auf genutzte bzw. präferierte Beratungsanbieter und -formate.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Zur Analyse der tatsächlichen Nutzung von Weiterbildungsberatung wurden erstens repräsentative Daten des AES 2022 ausgewertet. Der AES erhebt regelmäßig das Weiterbildungsverhalten der deutschen Wohnbevölkerung im Alter von 18–64 Jahren auf Basis einer mehrstufigen Zufallsstichprobe. Ein Teilbereich liefert Ergebnisse zur Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung, bspw. zu Informations‑ und Beratungsbedarfen, genutzten Anbietern und Formaten sowie deren Zufriedenheit. Die aggregierten Ergebnisse für die Gesamtbevölkerung werden regelmäßig in den BMBF-Trendberichten veröffentlicht. Für die vorliegende Analyse wurde die aktuellste Publikation für das Erhebungsjahr 2022 herangezogen (Bilger & Koubek, 2024).

Ergänzend wurden bivariate gruppen- bzw. merkmalsbezogene Sekundäranalysen auf Basis des über das GESIS-Portal zugänglichen AES-Personendatensatzes 2022 (n = 9.820) durchgeführt, die in Kap. 4.2.1 präsentiert werden (BMBF, 2024). Um Unterschiede zwischen sozialen Gruppen nach Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund, Schul‑ und Berufsabschluss sowie Erwerbsstatus zu identifizieren, wurden relative Häufigkeiten und Kreuztabellen berechnet. Analysiert wurden dabei sowohl der Beratungswunsch als auch die Inanspruchnahme im Jahr 2022, insbesondere in Bezug auf besuchte Anbieter und genutzte Formate. Da die Nutzungsdaten allein keinen Aufschluss darüber geben, unter welchen Bedingungen Personen grundsätzlich bereit wären, Weiterbildungsberatung wahrzunehmen, werden für die Analyse der NWS-Strategien ergänzend die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung mit integriertem Vignettendesign „Weiterbildungsberatung und Lebensbegleitendes Lernen“ einbezogen. Die Studie wurde 2023 an der Professur für Weiterbildung der Justus-Liebig-Universität Gießen in Kooperation mit Kantar/verian durchgeführt. Sie ergänzt die deskriptive Perspektive des AES durch ein experimentelles, entscheidungsnahes Design, das hypothetische Präferenzen und Einflussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft an Beratung mehrdimensional erhebt. Die Studie ist Teil des BMBF-Projekts „Lebensbegleitendes Lernen und Weiterbildungsberatung“ (Förderkennzeichen W148700), das zwischen 2021 und 2024 Perspektiven aus Politik, Wissenschaft, Praxis und Bevölkerung triangulativ untersucht hat. Die Autorin war an Konzeption, Durchführung und Auswertung aktiv beteiligt (Käpplinger et al., 2025). Für den Beitrag werden die in Arndt et al. (2025) publizierten Mehrebenenmodelle der Vignettenstudie im Hinblick auf die strategischen Zielsetzungen der NWS fokussiert präsentiert und kontextualisiert. Das detaillierte methodische Vorgehen der Vignettenstudie ist in Arndt et al. (2025, S. 205–215) dokumentiert und wird im Folgenden daher nur skizziert.

Die Stichprobe (n = 1.624) repräsentiert die deutschsprachige Wohnbevölkerung (18-69 Jahre) und wurde quotengesteuert nach Geschlecht, Alter, Bildungsstatus, Region und Haushaltsgröße gezogen. Neben personenbezogenen Angaben und Fragen zum Weiterbildungsverhalten enthielt das computergestützte Befragungsinstrument ein Vignettenmodul in Form eines Textes, in dem die Befragten vier zufällig zugewiesene, realitätsnahe Beratungsszenarien auf einer 8‑stufigen Likert‑Skala hinsichtlich der Teilnahmewahrscheinlichkeit bewerteten. Die Vignetten bzw. Szenarien umfassten die folgenden drei Dimensionen:

Beratungsziel: „Informationen zu klarem Weiterbildungswunsch“, „Veränderung der aktuellen Arbeits- oder Lebenssituation“, „Ermittlung eines Weiterbildungsbedarfs“

Beratungsanbieter: „beim eigenen Arbeitgeber“, „bei der Arbeitsagentur/dem Jobcenter“, „bei einem Weiterbildungsanbieter (z. B. VHS, Kammer)“, „bei einer unabhängigen, kommunalen Beratungsstelle“, „bei einer Gewerkschaft“

Beratungsformat: „vor Ort in max. 60 Minuten erreichbar“, „vor Ort in über 60 Minuten erreichbar“, „telefonisch“, „digital per E-Mail-Austausch“, „digital per Videoaustausch“

Die systematische Variation dieser Merkmale ermöglicht es, isolierte Effekte auf die Teilnahmebereitschaft an Beratung zu identifizieren. Vignettenstudien bilden damit hypothetische Entscheidungsprozesse standardisiert und zugleich realitätsnah ab, ohne dass die Befragten aktiv handeln müssen (Rost, 2018). Zur Auswertung wurden Mehrebenenmodelle (Linear Mixed Models, random intercept) berechnet, die den hierarchischen Datenaufbau abbilden. Die erfassten vier Bewertungen pro Person (Level 1: Vignettenmerkmale) sind in die individuellen Personenmerkmale (Level 2: Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund, Erwerbsstatus, Migrationshintergrund) eingebettet. Der schrittweise Modellaufbau führte von der reinen Berücksichtigung der Vignettenmerkmale über die Einbindung der Personenmerkmale bis hin zum vollständigen Modell 6, das alle untersuchten Einflussgrößen auf die zu bewertende Beratungssituation kombiniert. Das Modell wird in Kap. 4.2.2 in Tabelle 2 berichtet. (Arndt et al., 2025, S. 219–223)

4.2 Ergebnisse

Die folgenden Ergebnisse bieten einen differenzierten Einblick in die analysierten Nutzungsmuster und Präferenzen der Weiterbildungsberatung aus Bevölkerungsperspektive. Auf Basis der AES-Daten wird zunächst dargestellt, wie sich der Beratungswunsch und die tatsächliche Inanspruchnahme zwischen sozialen Gruppen unterscheiden und welche Anbieter und Formate besonders häufig genutzt werden (Kap. 4.2.1). Daran anschließend zeigt die Vignettenstudie (Kap. 4.2.2), welche Faktoren die potenzielle Teilnahmebereitschaft beeinflussen, wobei die analysierten Anbieter und Formate als die personenbezogenen Merkmalen fokussiert werden.

4.2. Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung im AES 2022 nach Bevölkerungsgruppen

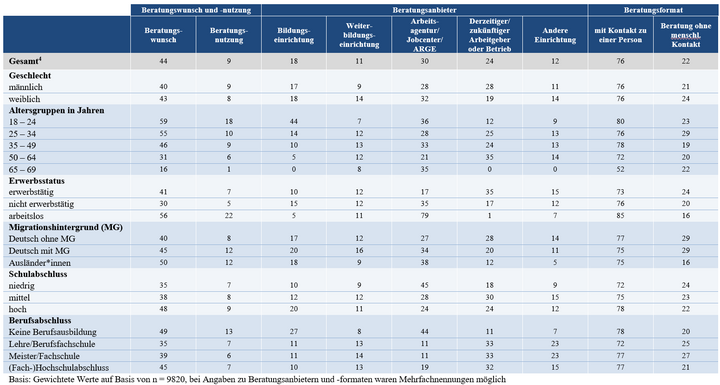

Die Ergebnisse der bivariaten Analysen verdeutlichen sehr heterogene Nutzungsmuster in den untersuchten sozialen Gruppen, die in Tabelle 1 präsentiert sind. Insgesamt zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Beratungswunsch und der tatsächlichen Inanspruchnahme innerhalb der letzten 12 Monate (Bezugsjahr 2022) in allen Gruppen.

Besonders hoch ist der Beratungswunsch bei jungen Erwachsenen im Alter von 18-24 (59 %) und 25-34 (55 %) Jahren und nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab. Auch über die Hälfte aller Arbeitslosen (56 %), Ausländerinnen und Ausländer (50 %) sowie Personen ohne Berufsabschluss (49 %) liegen über dem Gesamtdurchschnitt. Nicht-Erwerbstätige haben dagegen einen deutlich geringeren Bedarf (30 %).

Auch die tatsächliche Nutzung ist sozial selektiv verteilt. Arbeitslose (22 %) nehmen deutlich überdurchschnittlich Beratung in Anspruch, gefolgt von jungen Erwachsenen im Alter von 18–24 Jahren (18 %) und Personen ohne Berufsabschluss (13 %). Alle übrigen Gruppen liegen im niedrigen, einstelligen Bereich. Ausländerinnern und Ausländer sowie Deutsche mit Migrationshintergrund nutzen Beratung zudem etwas häufiger als Deutsche ohne Migrationshintergrund. Besonders niedrig ist die Nutzung bei älteren Personen (50–64, 6 % bzw. 65–69, 1 %) und Nicht-Erwerbstätigen (5 %). In Bezug auf das Bildungsniveau nach Schulabschluss und das Geschlecht zeigt sich ein weniger heterogenes Bild.

Die Spannweite zwischen Wunsch und Nutzung ist mit 41 Prozentpunkten (59 % vs. 18 %) bei jungen Erwachsenen (18–24 Jahre) sowie bei Ausländerinnen und Ausländern mit 38 Prozentpunkten (50 % vs. 12 %) und Personen mit hohem Schulabschluss mit 39 Prozentpunkten (48 % vs. 9 %) am größten. Bei Arbeitslosen fällt die Lücke mit 34 Prozentpunkten ebenfalls erheblich aus, obwohl sie die höchste tatsächliche Nutzung aufweisen. Bei Personen im Alter von 65-69 Jahren sind Beratungswunsch (16 %) und Nutzung (1 %) gleichermaßen sehr gering.

Tabelle 1: Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung im Jahr 2022 in Prozent (gerundet)

Tabelle 1: Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung im Jahr 2022 in Prozent (gerundet)

Die Ergebnisse zu genutzten Beratungsanbietern und -formaten zeigen, dass in der Gesamtbevölkerung die Beratungsangebote der BA (30 %) gefolgt von Arbeitgebern und Betrieben (24 %) am häufigsten genutzt werden. Bildungseinrichtungen (18 %) und Weiterbildungseinrichtungen (11 %) folgen mit deutlichem Abstand. Formate mit persönlichem/menschlichen Kontakt (in Präsenz oder digital) dominieren klar (76 %), während kontaktlose Formate durch Chatbots oder virtuelle Assistenten deutlich seltener genutzt werden (22 %) (Bilger & Koubek, 2024, S. 73). Damit spiegeln die empirischen Befunde zunächst auch die Anbieterschwerpunkte der NWS mit der BA und betrieblichen Zugängen als zentrale Elemente wider. Die bivariaten Ergebnisse zu den genutzten Beratungsanbietern zeigen jedoch eine erhebliche Pluralität zwischen den analysierten Gruppen.

Erwerbstätige nehmen Beratung am häufigsten beim eigenen oder zukünftigen Arbeitgeber (35 %) und damit deutlich häufiger als bei der BA (17 %) in Anspruch. Umgekehrt nutzen über ein Drittel der Nicht-Erwerbstätigen (35 %) und sogar 79 Prozent der Arbeitslosen vorrangig BA-Angebote, was angesichts institutioneller Zuständigkeiten und Förderbezüge plausibel erscheint.

Personen mit Migrationshintergrund nehmen betriebliche Beratung ebenfalls deutlich seltener in Anspruch als Deutsche ohne Migrationshintergrund (Deutsche mit Migrationshintergrund: 20 %, Ausländerinnen und Ausländer: 12 % vs. 28 %) und nutzen am häufigsten die Beratungsangebote der BA.

Auch Geringqualifizierte haben sich überdurchschnittlich bei der BA beraten lassen (Personen mit niedrigem Schulabschluss: 45 %; Personen ohne Berufsausbildung: 44 %). Andere Anbieter wurden dagegen deutlich seltener besucht. Auffällig ist jedoch, dass sich Personen ohne Berufsabschluss (27 %) und junge Erwachsene im Alter von 18-24 Jahren (44 %) im Vergleich zu allen anderen analysierten Gruppen öfter in Bildungseinrichtungen beraten lassen haben. Beratungsangebote von Weiterbildungseinrichtungen werden über alle Gruppen hinweg selten besucht. Leicht überdurchschnittlich liegen Deutsche mit Migrationshintergrund (16 %).

Zwischen Männern und Frauen bestehen insgesamt wenige Unterschiede. Auffallend ist jedoch, dass sich Frauen (19 %) mit fast zehn Prozentpunkten Differenz seltener beim eigenen Arbeitgeber/Betrieb beraten lassen haben als Männer (28 %).

Die Nutzungsdaten zu Beratungsformaten zeigen, dass Formate ohne persönlichen Kontakt, wie z.B. Chatbots am wenigsten von Arbeitslosen (15 %), Ausländerinnen und Ausländern (16 %) sowie mittelalten Personen (35-49 Jahre, 19 %) genutzt werden. Vergleichsweise hoch ist dagegen die Nutzung junger Menschen (25-34 Jahre) sowie Deutscher mit und ohne Migrationshintergrund (jeweils 29 %). Auch wenn alle Gruppen persönliche Formate bevorzugen, trifft dies mit 85 Prozent überdurchschnittlich auf Arbeitslose zu.

4.2.2 Präferenzen zur Gestaltung von Weiterbildungsberatung in der Vignettenstudie

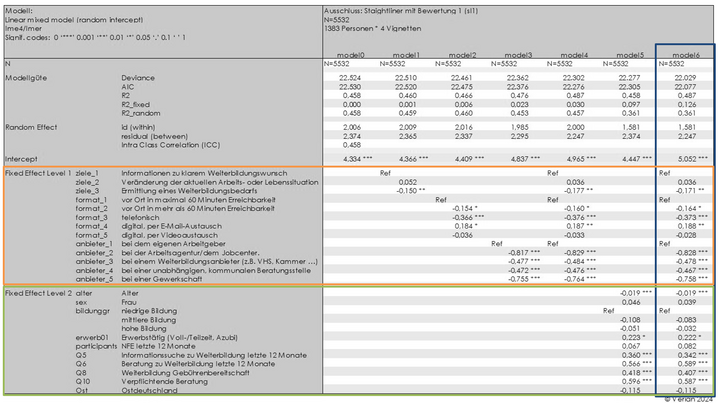

Die Vignettenstudie ergänzt die AES-Auswertungen um eine hypothetische Perspektive und untersucht, unter welchen Bedingungen Personen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis 69 Jahren (n = 1.383) bereit wären, Weiterbildungsberatung in Anspruch zu nehmen. Während die AES-Daten reale Nutzungsmuster und soziale Selektivitäten sichtbar machen, ermöglichen die in Tabelle 2 dargestellten Mehrebenenmodelle, die Einflussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft differenziert zu analysieren. Berücksichtigt werden dabei sowohl angebotsbezogene Merkmale (Level 1: Vignette, in Tab. 2 orange markiert) als auch personenbezogene Merkmale der Befragten (Level 2: z. B. Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Erwerbsstatus, Beratungserfahrungen etc., in Tab. 2 grün markiert). Im Fokus steht das vollständige Modell 6 (in Tab. 2 blau markiert), das sämtliche Einflussgrößen integriert. Die geschätzten Koeffizienten geben an, wie stark die Teilnahmewahrscheinlichkeit an Beratung, ausgehend vom jeweiligen Merkmal, gegenüber einer festgelegten Referenzkategorie (Ref) abweicht.

Mit Blick auf den Beratungsanbieter zeigt Modell 6, dass die Beratung beim eigenen Arbeitgeber am stärksten präferiert wird (Ref). Alle anderen Anbieter werden im Vergleich weniger präferiert. Die geringste Zustimmung entfällt auf die BA bzw. Jobcenter (–0,828), gefolgt von gewerkschaftlichen Angeboten (–0,758). Auch kommunale Beratungsstellen (–0,467) und Weiterbildungsanbieter wie Kammern oder Volkshochschulen (–0,478) schneiden im Vergleich zum eigenen Arbeitgeber mit moderaterem Abstand schlechter ab. Die durchweg hoch signifikanten Koeffizienten der Werte unterstreichen, dass die Wahl des Anbieters starken Einfluss auf die potenzielle Teilnahmebereitschaft nimmt.

Auch das Beratungsformat beeinflusst die Teilnahmebereitschaft, wenn auch mit moderateren Effekten als die Wahl des Anbieters. Als Referenz dient die persönliche Vor-Ort-Beratung mit max. 60 Minuten Erreichbarkeit. E-Mail-Beratung zeigt einen leichten, aber signifikanten positiven Effekt (+0,188) auf die Teilnahmebereitschaft gegenüber zur Präsenzberatung (<60 Minuten), während Videoberatung keinen statistisch signifikanten Unterschied zur Referenzkategorie aufweist (–0,028, n. s.). Eine längere Anfahrtszeit (>60 Minuten) wirkt sich leicht negativ aus (–0,164, schwach signifikant). Nur telefonische Beratung senkt die potenzielle Teilnahmebereitschaft deutlich und hoch signifikant (–0,373). Sie stellt damit das am wenigsten präferierteste Format dar.

Ähnlich wie in Bezug auf das Format ist die Einflussnahme des Beratungsziels deutlich schwächer als die des Anbieters. Als Referenzkategorie dient der Erhalt von Informationen zu einem klar umrissenem Weiterbildungswunsch. Eine Veränderung der Arbeits- oder Lebenssituation zeigt keine signifikante Abweichung (+0,036, n. s.) und wird nur marginal positiver bewertet. Dagegen führt das Ziel der Weiterbildungsbedarfsermittlung zu einer signifikanten und leicht geringeren Bereitschaft zur Teilnahme (–0,171).

Tabelle 2: Ergebnisse der Mehrebenenanalyse

Tabelle 2: Ergebnisse der Mehrebenenanalyse

Quelle: Ungewichtete Werte auf Basis von n=1383 Personen, entnommen und erweitert aus Arndt et al., 2025, S. 226

Die analysierten personenbezogenen Merkmale (Level 2) in Modell 6 zeigen, dass insbesondere die einbezogenen soziodemografischen Variablen nur bedingt als erklärend für die Weiterbildungsteilnahme einzuordnen sind. Weder Personen mit mittlerem (–0,083, n. s.) noch mit hohem Bildungsabschluss (–0,033, n. s.) unterscheiden sich signifikant von der Referenzgruppe mit niedrigem Abschluss, wobei die Bewertung der Vignetten bei steigendem Abschluss leicht negativer wird. Auch das Geschlecht (weiblich: +0,039, n. s.) und die Ost-West-Zugehörigkeit (Ost: –0,115, n. s.) zeigen keine signifikanten Effekte. Demgegenüber nimmt der Erwerbsstatus signifikant Einfluss, wonach Erwerbstätige eine höhere Teilnahmebereitschaft an Beratung zeigen als nicht Erwerbstätige (+0,222). Den größten, hoch signifikanten Effekt hat das Alter (–0,019).

Deutlich ausgeprägter sind die teilweise hoch signifikanten Effekte beratungsbezogener Einstellungen bzw. Erfahrungen der Befragten. Bei Personen, die bereits aktiv Informationen zu Weiterbildung gesucht haben, steigt die Teilnahmebereitschaft (+0,342). Noch ausgeprägter und ebenfalls hoch signifikant zeigt sich dies bei Personen mit vorheriger Beratungserfahrung (+0,589). Auch eine grundsätzliche Bereitschaft, für Beratung zu zahlen, geht mit einer höheren Teilnahmebereitschaft einher (+0,407). Umgekehrt zeigt sich bei Personen, die einer verpflichtenden Teilnahme an Beratung zustimmen, eine signifikant geringere freiwillige Teilnahmebereitschaft (–0,587). Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass grundsätzliche Einstellungen zu Beratung deutliche Auswirkungen darauf haben, ob Personen an Weiterbildungsberatung potenziell teilnehmen würden.

Insgesamt wird anhand der Mehrebenenanalyse deutlich, dass die Vignettenmerkmale (Modell 4) lediglich 3 Prozent der Varianz (R²_fixed) der hypothetischen Teilnahmebereitschaft erklären. Erst durch die Berücksichtigung ausgewählter soziodemografischer Faktoren sowie beratungsbezogener Erfahrungen und Einstellungen (Modell 6) steigt der erklärte Varianzanteil auf 12,6 Prozent. Damit wird deutlich, dass strukturelle Merkmale der Beratung (z. B. Anbieter oder Format) eine geringere Rolle im Hinblick auf die Teilnahmebereitschaft spielen als personenbezogene Merkmale. Der hohe R²_random-Wert von 0,361 zeigt, dass ein erheblicher Anteil der Varianz auf unbeobachtete Unterschiede zwischen den Befragten zurückzuführen ist. Dies unterstreicht die Bedeutung latenter, bislang nicht vollständig modellierter Einflussfaktoren auf die Bereitschaft zur Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung und verweist auf die Komplexität individueller Entscheidungsprozesse, die erheblich durch subjektive Einstellungen, biografische Erfahrungen und situative Lebenslagen geprägt sind. Solche ‚weichen‘ Einflussfaktoren sind jedoch schwer zu messen. (Bimrose et al., 2008; Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015, S. 177)

5 Diskussion

Die empirischen Ergebnisse der AES-Sekundäranalysen und der Vignettenstudie werden im Folgenden mit den Strategieansätzen der NWS (s. Kap. 3) in Beziehung gesetzt und vor dem Hintergrund des Forschungsstandes diskutiert. Im Zentrum stehen die beiden Strategieansätze (1) Kooperation und Vernetzung von Beratungsanbietern sowie (2) niedrigschwelliger Zugang zu Beratung, da diese vorrangig individuelle und nicht betriebliche Unterstützungsbedarfe adressieren.

Die NWS formuliert das Ziel, eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und lebensbegleitende Weiterbildungsberatung zu etablieren, indem Kooperationen und regionale Vernetzungen bestehender Anbieter und Angebote ausgebaut werden. Dabei wird die Rolle der BA deutlich hervorgehoben, deren „Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE)“ und „Qualifizierungsberatung für Unternehmen“ ausgebaut und in neue Kooperationsformate wie die Weiterbildungsagenturen integriert werden sollen. Die stärkere Einbindung weiterer Akteure, insbesondere aus dem kommunalen (Weiterbildungs-)Bildungsbereich, wie z.B. Volkshochschulen, wird hingegen nur randständig thematisiert. Diese institutionelle Zentrierung wird von Wissenschaft und Verbänden kritisch eingeordnet. (Käpplinger, 2019b; Schiersmann, 2022)

Vor diesem Hintergrund erscheint der empirische Befund, dass die BA in der Vignettenstudie hinsichtlich der hypothetischen Teilnahmebereitschaft im Vergleich zu allen anderen Anbietern am schwächsten abschneidet, besonders bedeutsam, zumal sie gemäß AES-Daten für 2022 gesamtdurchschnittlich der am häufigsten genutzte Anbieter ist (30 %). Auffällig ist die überdurchschnittliche Inanspruchnahme durch Gruppen wie Geringqualifizierte, Nicht-Erwerbstätige, Arbeitslose und Personen mit Migrationshintergrund. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass die Nutzung bestimmter Anbieter von Weiterbildungsberatung nicht zwangsläufig Ausdruck von Präferenzen oder wahrgenommener Attraktivität ist, sondern auch durch rechtlich-institutionelle Zuständigkeiten und Verweisungskontexte geprägt sein kann, wenn der Besuch einer Beratungsstelle z.B. an Leistungsbezüge gekoppelt ist (Käpplinger & Stanik, 2014). Gruppendiskussionen mit Ratsuchenden (Dietz et al., 2025b) zeigen zudem, dass Kenntnisse über alternative Beratungsangebote außerhalb der BA meist schwach ausgeprägt sind. Zwar ist die BA gegenüber anderen Anbietern den meisten Befragten bekannt, wird aber häufig mit standardisierten, defizitorientierten Formaten assoziiert; insbesondere in biografischen Übergangsphasen wie nach dem Schulabschluss oder Phasen der Arbeitslosigkeit, die oft mit Unsicherheit verbunden sind. Die strukturelle Reichweite der BA verweist somit auf ein ambivalentes Potenzial hinsichtlich ihrer Dominanz in der NWS. Einerseits fungiert sie als zentralisierte, bundesweit präsente Anlaufstelle, die insbesondere von weiterbildungsbenachteiligten Gruppen genutzt wird. Andererseits sichert diese Präsenz allein keine subjektive Anschlussfähigkeit im Sinne adressatengerechter Beratung.

Die Ergebnisse zu betrieblicher Beratung/beim Arbeitgeber zeigen eine vergleichsweise hohe Übereinstimmung zwischen tatsächlicher Nutzung und hypothetischer Präferenz dieses Anbieters. Gemäß AES 2022 ist der Betrieb nach der BA der zweithäufigste Beratungsanbieter und wird in der Vignettenstudie gegenüber allen anderen Anbietern präferiert. Dieser Befund ist jedoch differenziert zu interpretieren und dürfte weniger auf eine ausgeprägte pädagogisch-beratungsbezogene Qualität der Angebote zurückzuführen sein, sondern v. a. auf strukturelle Bedingungen, wie z. B. die pragmatische Einbindung in den Arbeitsalltag oder die inhaltliche Nähe zum konkreten Arbeitskontext. Die Ergebnisse der AES-Analysen sowie Befunde zu betrieblicher Weiterbildungsbeteiligung im Sinne des Matthäus-Prinzips (z. B. Müller, 2023, S. 51–54) verdeutlichen zudem die soziale Selektivität in der Nutzung von Beratung im Betrieb. Sie wird überdurchschnittlich von formal höher Qualifizierten, Männern, Deutschen sowie älteren Personen wahrgenommen, während benachteiligte Gruppen wie Personen mit niedriger formaler Bildung, ohne Berufsabschluss, Frauen oder Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft unterrepräsentiert sind. Es stellt sich somit die Frage, inwiefern die in der NWS betonte Stärkung betrieblich orientierter Beratungsstrukturen tatsächlich geeignet ist, auch jene Zielgruppen zu erreichen, die im Kontext von Weiterbildungsbenachteiligung im besonderen Fokus stehen (Käpplinger, 2020).

Zur Unterstützung bildungsbenachteiligter Gruppen formuliert die NWS das Ziel, niedrigschwellige Zugänge durch aufsuchende Formate im betrieblichen Kontext und sowie durch digitale Informations- und Beratungsangebote zu schaffen. Das gewerkschaftlich getragene Programm der WBM adressiert diese Zielsetzung, indem es bewusst auf informelle Zugangswege, persönliche Ansprechbarkeit und Vertrauensaufbau setzt. Diese Merkmale gelten in der Forschung als zentrale Voraussetzungen gelingender aufsuchender Beratung (Bremer et al., 2015; Thomas, 2025). Auch vor dem Hintergrund der vorgestellten AES-Ergebnisse, die eine Unterrepräsentanz Geringqualifizierter betrieblicher Beratung zeigen, erscheint dieser Ansatz vielversprechend. Hinsichtlich der Professionalität des Formats zeigen sich jedoch deutliche Grenzen. WBM sind in der Regel Kolleginnen und Kollegen oder Mitglieder von Arbeitnehmervertretungen, die diese Aufgabe zusätzlich zu ihrer eigentlichen Tätigkeit übernehmen. Eine systematisch qualifizierte, professionell-pädagogisch durchgeführte Beratungspraxis ist damit nicht gewährleistet (Thomas, 2025, S. 18, s. Kap. 2). Es stellt sich daher die Frage, inwiefern solche Formate auch bei komplexeren, biografiebezogenen oder latent vorhandenen Beratungsanliegen tragfähig sind. Solche Suchbewegungen sind durch Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten geprägt und bedürfen dialogischer Bearbeitung und fundierter pädagogischer Kompetenz (Dietz et al., 2025a; Gieseke & Nittel, 2016). Hinzu kommt, dass bislang belastbare Erkenntnisse zur Wirksamkeit des WBM-Formats fehlen, was weiteren empirischen Forschungsbedarf begründet (Thomas, 2025, S. 20).

Ein zentrales Element der NWS zur Förderung niedrigschwelliger Zugänge ist die Entwicklung digitaler Informations- und Beratungsangebote. Besonders betont wird die Online-Plattform „meinNOW“, die als „digitale, selbstbestimmte Erstberatung“ (BMAS & BMBF, 2025, S. 32) positioniert wird. Sie soll Informationen und Orientierungsmöglichkeiten zu beruflicher Weiterbildung bündeln und Kontakte zu weiterführenden Anlaufstellen herstellen. Im Sinne eines pädagogisch-professionellen Beratungsverständnisses umfasst Beratung mehr als die Weitergabe standardisierter Informationen. Sie ist dialogisch, beziehungsorientiert und auf individuelle Entwicklungsprozesse bezogen. Gerade bei komplexen, biografiebezogenen oder latent-diffusen Anliegen, etwa in Übergangssituationen oder bei Neuorientierung, erweist sich der persönliche Kontakt als relevante Voraussetzung gelingender Beratung (Gieseke & Opelt, 2004). Insofern kann eine Plattform wie „meinNOW“ zwar den Einstieg in den Beratungsprozess erleichtern, ist aber mit Beratung nicht gleichzusetzen.

Der Zugang über digitale Formate ist zudem nicht per se niedrigschwellig, sondern mit spezifischen Anforderungen, z. B. digitalen Kompetenzen, sprachlichem Verständnis und der Fähigkeit zur eigenständigen Navigation durch komplexe Informationsstrukturen verbunden (Schiersmann, 2022, S. 49). Diese können für bestimmte Zielgruppen herausfordernd sein und bestehende Zugangsbarrieren eher verstärken (Stanik & Maier-Gutheil, 2020). Gleichzeitig zeigen die AES-Ergebnisse ein überraschend heterogenes Bild bezüglich der Nutzung kontaktloser (digitaler) Formate: So greifen Arbeitslose und Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft besonders selten auf solche Angebote zurück (jeweils 16 %), ebenso Personen ohne Berufsabschluss (20 %), aber auch Personen mit akademischem Abschluss (21 %). Demgegenüber nutzen Menschen mit niedrigem Schulabschluss (24 %) oder Deutsche mit Migrationshintergrund (29 %) diese Formate überdurchschnittlich. Diese Befunde sprechen gegen pauschale, defizitorientierte Zuschreibungen gegenüber bestimmten Gruppen, etwa im Hinblick auf Geringqualifizierte, wie sie auch in der NWS implizit angelegt sind. Vielmehr verweisen die differenzierten Nutzungsmuster auf eine Vielfalt an Voraussetzungen und Präferenzen, die bei der Konzeption digitaler Formate berücksichtigt werden müssen, um unterschiedlichen Lebenslagen und Nutzungskontexten gerecht zu werden.

Die NWS setzt verstärkt auf den Ausbau digitaler Beratungsformate. Die Ergebnisse zu Formatpräferenzen in der Vignettenstudie weisen im Gegensatz zu den analysierten Anbietern deutlich geringere Unterschiede in der hypothetischen Teilnahmebereitschaft auf. Abgesehen von der signifikant negativen Bewertung telefonischer Beratung lassen sich keine konsistenten Präferenzen erkennen. Methodisch zeigt sich zudem, dass ein Großteil der Gesamtvarianz nicht durch das gewählte Format oder den Anbieter, sondern deutlich stärker durch nicht erhobene, personenbezogene Merkmale erklärt wird. Dies spricht dafür, dass die Formatwahl weniger durch (nicht-)mediale Vorlieben geprägt ist, sondern stärker durch individuelle Einstellungen, biografische Erfahrungen und situative Lebenslagen beeinflusst wird. Dietz et al. (2025b) zeigen auf Basis von Gruppendiskussionen mit Personen aus der Bevölkerung, dass Präferenzen für Beratungsformate vom Anliegen abzuhängen scheinen. Aus Sicht der Befragten können klar umrissene, informationsorientierte Anliegen zu Fördermöglichkeiten der Weiterbildung z.B. gut über digitale Kanäle (z.B. über Plattformen oder telefonisch) bearbeitet werden. Demgegenüber erscheinen persönliche (Präsenz-)Formate insbesondere dann notwendig, wenn es um tiefgreifende, biografiebezogene oder latent-diffuse Anliegen geht, etwa in Übergangssituationen oder bei beruflicher Neuorientierung (Gieseke & Opelt, 2004). Für die Ausgestaltung niedrigschwelliger Beratungsangebote in der NWS bedeutet dies, vielfältige Formate anzubieten und systematisch zu kombinieren, die unterschiedlichen Lebenslagen, Vorerfahrungen und Nutzungsvoraussetzungen gerecht werden. Die NWS greift dies zwar mit dem Vorhaben einer „Multi-Channel-Strategie“ partiell auf, bleibt in der konkreten Ausgestaltung jedoch vage.

Insgesamt liefern die Ergebnisse wichtige Einblicke in das sozial differenzierte Nutzungsverhalten in der Bevölkerung sowie in potenzielle Präferenzen zur Beratungsteilnahme, um die bildungspolitische Strategieansätze kritisch und aus Bevölkerungsperspektive zu analysieren. Besonders aufschlussreich erscheinen die unerwarteten Nutzungsmuster digitaler Formate, die pauschalisierenden Annahmen über deren Reichweite bei bildungsbenachteiligten Gruppen widersprechen. Ebenso wird deutlich, dass die BA als Anbieter zwar stark genutzt wird, aber gleichzeitig geringe Zustimmungswerte in hypothetischen Entscheidungssituationen erhalten. Diese Ambivalenz verweist auf institutionelle Inanspruchnahmelogiken, die nicht zwangsläufig mit subjektiver Anschlussfähigkeit einhergehen. Zudem erscheinen Aspekte individueller Bildungsbiografien, früherer Beratungserfahrungen, persönliche Erwartungen oder aktuelle Lebenslagen eine zentrale Rolle bei der Inanspruchnahme zu spielen, aber lassen sich mit standardisierten quantitativen Verfahren nur eingeschränkt erfassen (Käpplinger & Maier-Gutheil, 2015). Solche ‚weichen Faktoren‘ sind jedoch entscheidend für das Verständnis von Zugang, Nutzung und Wirksamkeit aus Sicht der Ratsuchenden (Käpplinger, 2019a). Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich daher in mehrfacher Hinsicht. Erstens sollten triangulative Forschungsdesigns, die qualitative und quantitative Zugänge systematisch verknüpfen, gezielt ausgebaut werden. Nur so lassen sich Erfahrungen, Erwartungen und subjektive Deutungsmuster verschiedener Bevölkerungsgruppen in Bezug auf Weiterbildungsberatung differenziert erfassen und nachvollziehen, welche Kriterien ihr Handeln tatsächlich leiten (Käpplinger et al., 2025). Zweitens braucht es, ergänzend zu Erhebungen wie dem AES, längsschnittlich angelegte Studien zu Weiterbildungsberatung, um Veränderungen in Nutzung, Zugang und Präferenzen über die Zeit hinweg nachvollziehen zu können. Auf diese Weise können Wirkungen bildungspolitischer Maßnahmen empirisch erfassbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang bleibt der seit langem formulierte Bedarf nach einem systematischen, multiperspektivischen Monitoring bestehen, das individuelle, institutionelle und strukturelle Ebenen von Weiterbildungsberatung integriert (Dietz et al., 2025a; Schober & Käpplinger, 2017).

6 Fazit

Die NWS verfolgt das Ziel, unter den Bedingungen föderaler Zuständigkeiten, institutioneller Vielfalt und marktförmig organisierter Angebotsstrukturen eine nachhaltige Weiterbildungskultur zu etablieren. Beratung wird dabei als funktionaler Schlüssel zur Aktivierung und Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung beschrieben. Einige der bisher angestoßenen und in Kapitel 5 diskutierten Maßnahmen zeigen, dass die NWS durchaus Ansätze enthält, die auf zentrale Herausforderungen wie Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Vernetzung reagieren. So stellt die Entwicklung der bundesweiten Online-Plattform „meinNOW“ einen wichtigen Schritt zur Bündelung von Informationen und zur ersten Orientierung potenzieller Ratsuchender dar. Mit dem Programm der WBM wird zudem ein Format erprobt, das auf persönliche Ansprache, Vertrauensbildung und informelle Zugänge im betrieblichen Kontext zielt und damit einen Ansatz für die bessere Erreichbarkeit bildungsbenachteiligter Gruppen darstellt. Dass aktuell insbesondere die BA im Zentrum der strategischen Ausrichtung steht, mag aus administrativer Sicht nachvollziehbar sein, wird jedoch dem Anspruch einer pluralen, institutionell vielfältigen und adressatengerechten Beratungslandschaft nicht gerecht (Käpplinger, 2020; Schiersmann, 2022). Vielmehr müssen Beratungsstrukturen die Heterogenität biografischer Verläufe und milieuspezifischer Erwartungen berücksichtigen und das Wissen sowie die Erfahrungen verschiedener Träger systematisch bündeln, wie z. B. im Sinne der „Häuser der Beratung“ (Käpplinger, 2020, S. 21).

Wesentliche strukturelle Voraussetzungen bleiben in der NWS zudem bislang unzureichend adressiert. Dies betrifft Fragen der Professionalisierung des Beratungspersonals, eine verlässliche, langfristige Finanzierung, die nachhaltige Implementierung tragfähiger Beratungsstrukturen jenseits projektförmiger Förderung sowie die systematische Einbindung der allgemeinen Erwachsenenbildung. Auch Erkenntnisse aus früheren bildungspolitischen Modellprogrammen wie den „Lernenden Regionen“ werden bislang kaum systematisch aufgegriffen (Schiersmann, 2022). Darüber hinaus sollte im Sinne der Schaffung von Transparenz und Sichtbarkeit die öffentlichkeitswirksame Bewerbung von Weiterbildungsberatungsangeboten insgesamt über alle Anbieter hinweg deutlich ausgebaut werden (Dietz et al., 2025b).

Aus wissenschaftlicher Perspektive bedarf es einer differenzierten Haltung, die Beratung nicht nur als Instrument politischer Steuerung, sondern als pädagogisches Handlungsfeld zwischen Individuum, Organisation und Gesellschaft versteht (Käpplinger et al., 2023; Schiersmann, 2013; 2022). Wenn Beratung im Kontext arbeitsmarkt- oder strukturpolitischer Programme funktionalisiert wird, droht sie zur legitimierenden Maßnahme steuerungspolitischer Intentionen zu verkommen. Käpplinger (2019a) weist darauf hin, dass Bildungsberatung nicht isoliert normativ überhöht werden sollte, da sonst nicht nur das Subjekt mit seinen Bildungsbedürfnissen, sondern vielmehr die Anpassung an ökonomische Anforderungen im Zentrum steht (Käpplinger & Stanik, 2014). Weiterbildungsberatung muss biografisch anschlussfähig, adressatengerecht gestaltet und an individuellen Lebenssituationen und Bildungsbedarfen ausgerichtet sein. Dabei ist auf die „Eigenwilligkeit beraterischer Praxis“ (Käpplinger, 2019a, S. 21) zu verweisen. Beratungsprozesse sind nicht vollständig steuerbar und zeichnen sich durch Interaktionsdynamiken und subjektive Aushandlung aus, bei denen Ratsuchende aktiv mitgestalten.

Literatur

Arndt, F., Bilger, F., Koubek, E. & Käpplinger, B. (2025). Durchführung einer Online-Erhebung im Rahmen der Studie „Weiterbildungsberatung und Lebensbegleitendes Lernen“. In B. Käpplinger, C. Dietz & M. Reuter (Hrsg.), Lebenslanges Lernen und Weiterbildungsberatung: Politisch-wissenschaftliche Diskurse und Perspektiven in der Bevölkerung (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, Bd. 85). Peter Lang.

Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp.

Bilger, F. & Koubek, E. (2024). Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022 Ergebnisse des Adult Education Survey — AES-Trendbericht. Bundesministerium für Bildung und Forschung. https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/1/26667_AES-Trendbericht_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Bimrose, J., Barnes, S.-A. & Hughes, D. (2008). Adult career progression und advancement: A 5 year study of the effectiveness of guidance. University of Warwick, Institute for Employment Research. https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/publications/2008/eg_report_4_years_on_final.pdf

Bremer, H., Kleemann-Göhring, M. & Wagner, F. (2015). Weiterbildung und Weiterbildungsberatung für „Bildungsferne“. wbv.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) & Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2019). Nationale Weiterbildungsstrategie. Strategiepapier. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-Weiterbildung/strategiepapier-nationale-weiterbildungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) & Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2021a). Erster Umsetzungsbericht. Nationale Weiterbildungsstrategie. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a805-umsetzungsbericht-nationale-weiterbildungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) & Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2021b). Themenlabore: Begleitpublikation zum Umsetzungsbericht der Nationalen Weiterbildungsstrategie. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a805b-themenlabore-begleitpublikation-nationalen-weiterbildungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) & Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2022). Nationale Weiterbildungsstrategie: Fortführung und Weiterentwicklung. Gemeinsam für ein Jahrzehnt der Weiterbildung – Aufbruch in die Weiterbildungsrepublik. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-Weiterbildung/nws-fortfuehrung-und-weiterentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) & Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2025). Zweiter Umsetzungsbericht. Nationale Weiterbildungsstrategie. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a805-25-nationale-weiterbildungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2024). Adult Education Survey (AES 2022 - Germany) (ZA8771; Version 1.0.0) [Datensatz]. GESIS, Köln. https://doi.org/10.4232/1.14234

Craney, O. & Schober, K. (2024). Konzeptionelle Überlegungen zu einem nationalen Monitoring- und Berichtssystem in der BBB-Beratung. Nationales Forum Beratung. https://www.forum-beratung.de/wp-content/uploads/2024/08/Konzeptionelle-Ueberlegungen-Monitoring-BBB-Beratung_OC-KS.pdf

Dietz, C. & Reuter, M. (2025). Weiterbildungsberatung in bildungspolitischen Dokumenten zum Lebenslangen Lernen. In B. Käpplinger, C. Dietz & M. Reuter (Hrsg.), Lebenslanges Lernen und Weiterbildungsberatung: Politisch-wissenschaftliche Diskurse und Perspektiven in der Bevölkerung (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, Bd. 85). Peter Lang.

Dietz, C., Weitzel, H., Reuter, M. & Dohmen, J. (2025a). Herausforderungen und Perspektiven für Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung in gesellschaftlicher Transformation. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 48(1), 1–18. https://doi.org/10.1007/s40955-025-00319-y

Dietz, C., Pohlmann, C., Lichte, N. & Reuter, M. (2025b). Zur Gestaltung der Weiterbildungsberatung: Erfahrungen und Erwartungen aus Bevölkerungsperspektive. In B. Käpplinger, C. Dietz & M. Reuter (Hrsg.), Lebenslanges Lernen und Weiterbildungsberatung: Politisch-wissenschaftliche Diskurse und Perspektiven in der Bevölkerung (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, Bd. 85). Peter Lang.

Gieseke, W. (2016). Beratung über die Lebensspanne: Zwischen Steuerung, neuen Optionen und Erweiterung von Autonomiespielräumen – Wechselwirkungen. In W. Gieseke & D. Nittel (Hrsg.), Handbuch Pädagogische Beratung über die Lebensspanne (S. 31–41). Beltz Juventa.

Gieseke, W. & Opelt, K. (2004). Weiterbildungsberatung II. Studienbrief. Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung.

Gieseke, W. & Nittel, D. (Hrsg.). (2016). Pädagogische Beratung über die Lebensspanne – Handbuch. Beltz Juventa.

Gieseke, W. & Pohlmann, C. (2016). Institutionelle Strukturen der Beratung. In W. Gieseke & D. Nittel (Hrsg.), Handbuch Pädagogische Beratung über die Lebensspanne (S. 412–424). Beltz Juventa.

Käpplinger, B. (2019a). Beratung im Rampenlicht – Von Sisyphos zu Prometheus? In O. Dörner, C. Iller, I. Schüßler, C. Maier-Gutheil & C. Schiersmann (Hrsg.), Beratung im Kontext des Lebenslangen Lernens: Konzepte, Organisation, Politik, Spannungsfelder (S. 17–32). Barbara Budrich. https://doi.org/10.2307/j.ctvbkk1xn.4

Käpplinger, B. (2019b, 14. Februar). Ist das eine Strategie? Wiarda-Blog. https://www.jmwiarda.de/2019/06/13/ist-das-eine-strategie/

Käpplinger, B. (2020). Weiterbildungsberatung: Mantra oder manifester Bedarf? Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 49(1), 17–21.

Käpplinger, B., Dietz, C. & Reuter, M. (Hrsg.). (2025). Lebenslanges Lernen und Weiterbildungsberatung: Politisch-wissenschaftliche Diskurse und Perspektiven in der Bevölkerung (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, Bd. 85). Peter Lang.

Käpplinger, B. & Stanik, T. (2014). Gutscheinberatung als regulative Beratungsarbeit in der Weiterbildung: Verpasste Chancen für die Beratung? In A. Schlüter (Hrsg.), Beratungsfälle – Fallanalysen für die Lern- und Bildungsberatung (S. 144–160). Barbara Budrich.

Käpplinger, B. & Maier-Gutheil, C. (2015). Ansätze und Ergebnisse zur Beratung(sforschung) in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 38(2), 163–181.

Käpplinger, B., Reuter, M., Dietz, C., Schmidt-Lauff, S., Rathmann, M., Pätzold, H., Dohmen, J., Lerch, S., Weitzel, H. & Ellwart, K. (2023). Positionspapier: Anforderungen an eine zeitgemäße und professionelle Bildungsberatung. Hessische Blätter für Volksbildung, 73(3), 91–93.

Karnath, S. & Schröder, F. (2009). Qualitätssicherung und -entwicklung in der Bildungsberatung. In R. Arnold, W. Gieseke & C. Zeuner (Hrsg.), Bildungsberatung im Dialog (Bd. 2, S. 123–148). Schneider Hohengehren.

Lerch, S. & Weitzel, H. (2024). Beratung für lebensentfaltende Bildung. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 47(1), 47–62. https://doi.org/10.1007/s40955-024-00273-1

Müller, C. (2023). Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen im Garbage Can. Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen. wbv.

Rost, K. (2018). Die Vignettenanalyse in den Sozialwissenschaften: Eine anwendungsorientierte Einführung (2. Aufl.). Rainer Hampp.

Schiersmann, C. (2013). Beratung im Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung. In C. Schiersmann & P. Weber (Hrsg.), Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung: Eckpunkte und Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts (S. 25-32). wbv.

Schiersmann, C. (2022). Weiterbildungsberatung im Kontext der Nationalen Weiterbildungsstrategie. Finanzielle und strukturelle Aspekte. Hessische Blätter für Volksbildung, (1), 43–53. https://doi.org/10.3278/HBV2201W005

Schiersmann, C., Maier-Gutheit, C. & Weber, P. (2018). Beratungsforschung im Kontext von Bildung, Beruf und Beschäftigung. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), Handbuch Bildungsforschung (S. 1171–1192). Springer.

Schmidtke, B. & Gugitscher, K. (2021). Bildungsberatung in der Erwachsenenbildung und ihre Wirkungen für das lebenslange Lernen. In R. Egger & E. Härtel (Hrsg.), Bildung für alle? Für ein offenes und chancengerechtes, effizientes und kooperatives System des lebenslangen Lernens in Österreich (S. 111–130). VS.

Schober, K. Käpplinger, B. (2017). „You get what you measure“? Überlegungen für ein Berichtssystem zur Bildungs- und Berufsberatung („Beratungsmonitor“). In K. Schober & J. Langner (Hrsg.), Wirksamkeit der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung: Beiträge zur Wirkungsforschung und Evidenzbasierung (S. 47–61). wbv.

Schober, K. & Lampe, B. (2022). Lebensbegleitende Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland: Strukturen und Angebote – Daten und Fakten (3. Aufl.). Nationales Forum Beratung. https://www.forum-beratung.de/wp-content/uploads/2022/06/2022_Lebensbegleitende_Bildungs-_und_Berufsberatung_in_Deutschland.pdf

Stanik, T. & Maier-Gutheil, C. (2020). Online-Beratung – Formate, Anforderungen, Befunde. Kontext – Zeitschrift für Systemische Therapie und Familientherapie, 51(2), 110–122. https://doi.org/10.13109/kont.2020.51.2.110

Thomas, M. (2025). Weiterbildungsmentor:innen als neue Player in der Weiterbildungsberatung: Ab- und Eingrenzungen. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 48, 1–23. https://www.bwpat.de/ausgabe48/thomas_bwpat48.pdf

Weiß, R. (2008). Weiterbildung: Beratung tut not. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 37(1), 3–4.

[1] https://www.bibb.de/de/205179.php

[2] https://weiterbildungsagentur-thueringen.de/fuer-arbeitnehmer-weiterbildungsberatung-thueringen

[3] https://www.weiterbildungsagentur-sachsen-anhalt.de/

[4] Die in dieser Zeile vorgestellten, gerundeten Daten (n=9163) wurden aus dem AES-Trendbericht 2022 entnommen (Bilger & Koubek, 2024, S. 72–73).

Zitieren des Beitrags

Dietz, C. (2025). Quo vadis Weiterbildungsberatung: Präferenzen in der Bevölkerung im Vergleich mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 48, 1–25. https://www.bwpat.de/ausgabe48/dietz_bwpat48.pdf