Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Brückenbau zwischen individuellen Kompetenzen, Weiterbildungsangeboten und Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt durch KI-gestützte Kompetenzportfolios in der beruflichen Weiterbildung

Im Beitrag wird untersucht, wie individuelle Kompetenzportfolios, unter Nutzung von KI-gestützten Analyse- und Empfehlungsverfahren, Brücken zwischen individuellen Kompetenzen, beruflicher Weiterbildung und Arbeitsmarktanforderungen schlagen können. Ausgehend von der Herausforderung divergierender Kompetenzverständnisse entwickeln wir ein relationales Kompetenzrahmenmodell, das arbeitsmarkt- und bildungsorientierte Perspektiven integriert. Auf dieser Basis wurde ein Prototyp („Career Boost Advisor“) für die IT-Branche konzipiert und pilotiert, der individuelle Kompetenzen sichtbar macht, Passungen zu Berufs- und Stellenprofilen analysiert und darauf aufbauend Weiterbildungsempfehlungen generiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Aufgaben als verbindendes Element zwischen Dispositionen und Kompetenzdimensionen zentrale Orientierungspunkte darstellen. Der Beitrag folgt einem Design-Based Research Ansatz in der Entwicklung und Forschung und beschreibt die erste Iteration im Entwicklungs- und Testungsprozess. Mit dem Ansatz einer „zirkulären Kompetenzökonomie“ trägt das gesamte Projekt zur Transparenz, Vergleichbarkeit und Weiterentwicklung individueller Kompetenzprofile in dynamischen Arbeits- und Bildungskontexten bei.

AI-Supported individual competence portfolios, bridging competence, training opportunities, and labour markets needs

The paper explores how AI-supported individual competence portfolios can bridge individual competences, continuing education, and labour market requirements. Addressing the challenge of divergent competence understandings, we develop a relational competence framework model that integrates labour market and education perspectives. Building on this, we designed and piloted a prototype (“Career Boost Advisor”) in the IT sector that makes individual competences visible, analyses match with job profiles and provides tailored training recommendations. Findings highlight the central role of tasks as linking elements between dispositions and competence dimensions. Framed within the concept of a “circular competence economy”, the project contributes to greater transparency, comparability, and advancement of individual competence profiles in dynamic labour and education contexts.

- Details

1 Einleitung und Problemorientierung

Kompetenzen spielen seit Jahren eine zentrale Rolle in der beruflichen Weiterbildung und Karriereentwicklung (z. B. Edelmann & Fuchs, 2018; Mulder, 2007), werden jedoch von Bildungsanbietern und dem Arbeitsmarkt unterschiedlich modelliert (Gallagher, 2018; Rodrigues et al., 2021/02). Durch diese differenten Verständnisse von Kompetenzen und auch durch die steigende Vielfalt an alternativen Kompetenzausweisen, wie z. B. im betrieblichen Kompetenzmanagement (Heyse, 2017) oder mit Micro-Credentials (ICDE, 2019), ist es für Individuen schwer, (a) ihre eigenen Kompetenzen zu strukturieren und transparent sicht- und kommunizierbar zu machen. Auf Seiten der nach Fachkräften suchenden Unternehmen bzw. des Recruitings wird (b) durch den zunehmenden Einsatz von digitalen Tools insbesondere bei Recruiting-Prozessen Kompetenzen zum Ausgangspunkt des „Matchings“ zwischen den Bewerbenden und zu besetzenden Stellen. „Die Währung in diesem zunehmenden relevanten Matching-Markt: Kompetenzen“ (Kaudela-Baum, 2022). Für die Wahl einer zukunftsbefähigenden Weiterbildung steht (c) das Individuum vor der Entscheidung von verschiedensten Weiterbildungsangeboten und kann möglichst informiert eine Wahl treffen, welches Angebot oder welche Sequenz an Angeboten am besten zu der Passungslücke zwischen dem vorhandenen Kompetenzprofil und gewünschtem Kompetenzprofil (sei es ein Stellenprofil oder ein typisches Rollenprofil, wohin der eigene Karriereweg führen soll) passt. Auch hierfür ist der Abgleich über Kompetenzen zentral.

Um diese und weitere beruflichen Weiterbildungsentscheidungen zu treffen, wäre ein einheitliches oder harmonisiertes Verständnis von Kompetenzen und Kompetenzanforderungen bzw. Kompetenzentwicklungsschritten eine Voraussetzung. Man könnte meinen, dass die jahrzehntelange Diskussion um das Konstrukt der Kompetenz zu Annäherungen geführt haben. Jedoch ist eher das Gegenteil zu attestieren. Kompetenz und Kompetenzentwicklung sind seit fast 25 Jahren (Nuissl et al., 2002, S. 5) zum Begriff der Jahre in der beruflichen Weiterbildung avanciert, in den letzten Jahren mit dem Zusatz der „Zukunfts-“kompetenzen (z. B. Ehlers 2020, S. 7-8). Dabei bleibt es weiterhin: „Ein Begriff für das [zukünftig, Anmerk. d.V.] verwertbare Ungefähre“ (Geißler & Orthey, 2002, S. 69).

Zu (a) Auf die Frage nach den individuellen Stärken oder Kompetenzen folgt manchenorts oftmals eine Pause, da es nicht einfach für Individuen ist, ihre eigenen Kompetenzen zu bilanzieren. Instrumente zur Unterstützung dieser Phase verweisen auf diese Hürde (z. B. Kompetenzbilanz Gerzer-Sass, 2004). Die Reflexion der eigenen Kompetenzen geschieht häufig über einen Rückgriff auf formale Bildungsabschlüsse sowie einen Verweis auf Erfahrung in der Bewältigung mit spezifischen Aufgabentypen in der beruflichen Praxis. In besonderer Weise fällt es jedoch schwer, die eigenen Kompetenzen in Relationen zu eben nicht eindeutigen oder harmonisierten Kompetenzrahmenmodellen bzw. zu Kompetenzanforderungen zu reflektieren und hierüber auch eine Positionsbestimmung der eigenen Kompetenzen im Verhältnis zu intendierten Kompetenzprofilen vorzunehmen. So lassen sich dann entweder sehr generalistische Kompetenzhashtags in beruflichen Profilen finden oder auch sehr willkürlich erscheinende Stichwortlisten als Kompetenzprofile.

Zu (b) Für eine möglichst passgenaue Besetzung von Stellen zu Bewerberinnen und Bewerbern stehen Recruiting-Funktionen vor der Herausforderung, dass nicht eindeutig zu definierende Kompetenzprofile mit den Anforderungen der Aufgabenbündel in Stellen abzugleichen. Dabei fällt besonders auf, dass die Sprache des Arbeitsmarktes nicht oder nur in Teilen mit der Sprache des Bildungssystems übereinstimmt. „It is unclear how these two central (and at least partly overlapping) concepts relate to each other. In some recent policy documents and discussions, skills and competences are used interchangeably, in some others they seem to refer to different things (Rodrigues et al., 2021/02, S. 4). In der Sprache des Arbeitsmarktes wird für die berufliche Kompetenzen oft das eingedeutschte Wort „Skills“ benutzt. Es wird auch konzeptuell unscharf “Future Skills“ mit „Kompetenzen für morgen“ übersetzt (z. B. Klemme & Noack, 2024, S. 5). Nun könnte man diese konzeptionelle Analyse und Trennschärfediskussion als nur für die wissenschaftliche Sphäre zentral erachten aber für die Praxis als weniger erforderlich. Problematisch in der Praxis zeigen sich aber die verschiedensten Auffassungen von Skills und Kompetenzen für die Entwicklung von Skill-Taxonomien, umfassenden Kompetenzmodellen oder Matchingprozessen, da sie in Teilen jeweils das eine als Element unter das andere ordnen und so keine gute Grundlage für Abgleiche liefern. Diese benötigen Zuordnungsalgorithmen bzw. Strukturierungsregeln. Als weiterer Bezugspunkt wird auf Aufgaben bzw. Aufgabensets (tasks) als Bezugspunkt eingegangen, um entweder die Skills zu kontextualisieren oder auch den Anwendungskontext für Kompetenzen näher zu spezifizieren.

Zu (c) Eine weitere Orientierungs-, Auswahl- und Passungsfrage ist an der Stelle der Wahl von adäquaten beruflichen Weiterbildungsangeboten durch die Individuen zu sehen. Der Markt an beruflichen Weiterbildungen ist geprägt durch eine Vielzahl von Anbietern und wenig Reglementierungen. „In der Schweiz steht ein breites und vielfältiges Weiterbildungsangebot zur Verfügung, das jedoch oft als unübersichtlich und intransparent wahrgenommen wird“ (Sgier et al., 2022, S. 71). In besonderer Weise trifft das auf die erwerbbaren Kompetenzen und Angebotsformate zu, die pandemiebedingt insbesondere über die Digitalisierung einen Schub erfahren haben, aber auch längerfristig zu Veränderungen im Weiterbildungsmarkt führen (Sgier et al., 2022, S. 127). Die Orientierung auf diesem Markt und die Suche, nach der für das eigene Kompetenzprofil anschlussfähigen und für einen relevanten Karriereschritt erforderliche berufliche Weiterbildung werden weitergehend dadurch erschwert, dass solche Berufsentwicklungspfade für tradierte und über formal gesteuerte Weiterbildungsangebote abgesteckt sind. Karrierewege, die sich jenseits von vorgedachten beruflichen Entwicklungspfaden verlaufen, jedoch in Zeiten von Fachkräfte- bzw. Erwerbskräftemangel zunehmend häufen, lassen sich nicht auf vordefinierte Pfade zurückführen, sondern sind je nach individueller Kompetenzlücke zu erfolgen. Auch hier erschwert die unübersichtliche Darstellung und Positionierung von Weiterbildungsangeboten die Einordnung und Passungsklärung. Initiativen wie der schweizerische Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) (siehe SBFI, 2017) helfen hier aufgrund ihrer sehr groben Granularität und wenigen Kontextspezifität nur in Ansätzen bei ggf. verpflichtend vorhanden Eingangsvoraussetzungen weiter, weniger jedoch bei der Frage der Passung eines Angebots zum individuellen Bedarf.

Ein Abgleich der eigenen, vorhandenen Kompetenzen mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes ist besonders in Phasen beruflicher (Um-)Orientierung und darauf bezogener relevanter Weiterbildung entscheidend (Schaper, 2014). Konkret steht dabei die Frage der Passung der eigenen Kompetenzen zu den Anforderungen der gewünschten Stelle bzw. des gewünschten Profils im Fokus. Darüber wird das Erkennen von Lücken aus diesem Abgleich und die informierte Auswahl dafür passender Weiterbildungsmöglichkeiten zur Deckung der Lücken möglich. Vor diesem Hintergrund liegt das Erkenntnisinteresse des vorgestellten Forschungsprojekts auf der Ausarbeitung innovativer und wissenschaftlich fundierter Prinzipien zur Gestaltung eines individuellen Kompetenzportfolios und dessen Abgleich mit offenen Stellen oder interessierenden beruflichen Rollenprofilen und den dafür möglich zu belegenden Weiterbildungsangeboten.

Vor dem Hintergrund der hier eingeführten Problemstellungen behandelt der vorliegende Beitrag folgende Forschungsfrage: Wie können KI-gestützte, individuelle Kompetenzportfolios ausgestaltet werden, sodass sie Individuen dabei unterstützen, ihre Kompetenzen sichtbar zu machen und für sie passende berufliche Positionen und berufliche Weiterbildungsangebote zu finden?

Die im Rahmen dieses Beitrags vorgestellten und diskutierten Ergebnisse entstammen aus einem Forschungsprojekt, welches übergreifend die Vision einer „Kreislaufwirtschaft für Fertigkeiten und Kompetenzen“ verfolgt. Darüber sollen Einzelpersonen einen informierten, transparenten sowie fairen Zugang zu Weiterbildungsangeboten erhalten und individuelle eigene zukunftsbefähigende Kompetenzportfolios entwickeln können. Dies eingebettet in einer integrierten Sicht von beruflicher Weiterbildungsnachfrage und -angebot, die über die Entwicklungstrends in den jeweiligen Systemen (Arbeitsmarkt und Weiterbildungsmarkt) datengestützt informiert sind.

Der vorliegende Beitrag gliedert sich in sechs Kapitel. Im nachfolgenden Kapitel 2 werden theoretische Grundlagen und feldbasierte Gegebenheiten umrissen, worauf basierend der Problem- bzw. Untersuchungsgegenstand präzisiert wird. Kapitel 3 widmet sich dem methodischen Vorgehen. In Kapitel 4 werden die wesentlichen Resultate vorgestellt, welche in Kapitel 5 diskutiert werden. Kapitel 6 schließt den Beitrag mit einer Zusammenfassung sowie Gedanken zu Limitationen und weiteren Forschungsanstrengungen ab.

2 Theoretischer und praktischer Orientierungsrahmen

Nachfolgend werden theoretische Grundlagen und kontextspezifische Gegebenheiten umrissen, um einerseits den Problem- bzw. Untersuchungsgegenstand zu präzisieren und andererseits die Hintergründe und Leitvorstellung der entwickelten Lösungen (Kapitel 4) darzulegen. Im Sinne der gewählten Methodik (Kapitel 3) zielt dieses Kapitel darauf ab, mit dem Forschungs- und Gestaltungsinteresse in Verbindung stehende wissenschaftliche Diskurse aufzugreifen und wesentliche Stakeholder sowie deren Erfahrungswissen zu adressieren.

2.1 Kompetenzverständnis im (Weiter-)Bildungssektor

Ausgehend von Ansätzen zur Klassifizierung von Kompetenzen (z. B. Erpenbeck, et al., 2017, S. XXI–XXIV; Haase, 2011, S. 51; Hensge et al., 2011, S. 135; Weinert, 2001, S. 46–51) wird deutlich, dass die Ableitung einer einheitlichen Kompetenzdefinition herausfordernd ist. Uneinigkeiten bestehen insbesondere hinsichtlich der Kompetenzen konstituierenden Elemente sowie der Tragweite der Kontextgebundenheit von Kompetenzen.

Entgegen einer kognitionsorientierten Kompetenzauffassung stellen handlungsorientierte Kompetenzverständnisse neben individuellen Leistungsdispositionen auch jene Faktoren ins Zentrum der Betrachtung, die Personen zur effektiven Anwendung ihres Wissens und ihrer Fertigkeiten befähigen (Rüschoff, 2019, S. 9). So wird die viel zitierte Definition des Kompetenzbegriffs von Weinert (2002) genutzt. Dieser versteht unter Kompetenzen die „bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2002, S. 27–28). Im Rahmen dieser Publikation wird Kompetenz umfassend verstanden (Hensge et al., 2011, S. 136; Krämer & Müller-Naevecke, 2015, S. 77). Rückgreifend auf Roth (1971) und Reetz (1999) hat sich im beruflichen (Weiter-)Bildungssektor die Unterteilung zwischen Sach-, ggf. Fach- und Methoden-, sowie Selbst- und Sozialkompetenzen durchgesetzt.

Oft kennzeichnend für ein Kompetenzverständnis in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist die Orientierung am selbstorganisierten Handeln in komplexen Situationen, was einige Forschende (z. B. Krämer & Müller-Naevecke, 2015, S. 78) auf die von Mertens (1974) angestoßene Schlüsselqualifikationsdebatte, andere (z. B. Hensge et al., 2011, S. 137; Zürcher, 2010, S. 3) auf die frühen Arbeiten zum KODE-Modell von Heyse & Erpenbeck zurückführen. Im KODE-Modell werden Kompetenzen verstanden als "Fähigkeiten einer Person zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in für sie bisher neuen Situationen (Selbstorganisationsdispositionen)" (Erpenbeck, 2010, S. 15), was sich in einer schichtförmig aufgebauten Kompetenzarchitektur unterschiedlicher Kontextabhängigkeit widerspiegelt (Heyse & Erpenbeck, 2010, S. 21–22). Selbstorganisationsdispositionen sind die "komplexen, zum Teil versteckten, Potenziale und umfassen implizite Erfahrungen genauso wie Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte und Ideale" (Heyse, 2010, S. 55). Abweichungen von diesem Verständnis finden sich in Bezug auf die Neuigkeit der Situation, in welcher kompetentes Handeln gezeigt wird. Während im KODE-Modell die Kompetenz von Personen auf „neue“ Situationen zielt, verstehen etwa North, Reinhardt & Sieber-Suter (2018, S. 36, 45) Kompetenz als „ein in den Grundzügen eingespielter Ablauf zur Aktivierung, Bündelung und zum Einsatz von persönlichen Ressourcen für die erfolgreiche Bewältigung von anspruchsvollen und komplexen Situationen, Handlungen und Aufgaben“. Diese Definition ist näher angelehnt an eine betriebswirtschaftliche Auffassung organisationaler Kompetenzen, welche als eingespielte und wiederholungsfähige Verhaltensmuster verstanden werden, wofür wiederum sich wiederholende Problemstellungen vorausgesetzt sind. Davon abgesehen unterstreichen all diese Definitionen jedoch die breite, handlungsorientierte Kompetenzauffassung, wonach Kompetenzen Personen befähigen, sich in komplexen, offenen und ggf. unbekannten Situationen selbständig und verantwortungsbewusst zu orientieren und handeln zu können.

Auch wenn es in Bezug auf die konzeptionelle Definition des Kompetenzbegriffs bislang keine Einigkeit gibt, ergibt sich aus einem Vergleich ein “Konsens“ über die folgenden Eigenschaften von Kompetenzen zu bestehen: Kompetenzen

a) sind entwicklungsfähig (Erpenbeck, 2010, S. 18; Klieme et al., 2007, S. 7; Pérez & Repetto, 2007, S. 94; Weinert, 2001, S. 62; Zürcher, 2010, S. 4);

b) bestehen aus verschiedenen, individuellen, verhaltensbestimmenden Faktoren (Erpenbeck, 2010), die Individuen in der Bearbeitung komplexer Situationen verbinden. Diese können über Dispositionen bestimmt werden;

c) spiegeln sich im Handeln der betrachteten Person in Form von beobachtbaren, situationsgebundenen Verhaltensweisen (Heyse, 2010, S. 59–61; Schreyögg & Eberl, 2015, S. 34; Zürcher, 2010, S. 4); und, damit verbunden, ist

d) der Erwerb, die Förderung und der Ausdruck von Kompetenz ist abhängig von persönlichen und situativen Ressourcen sowie deren Wechselwirkung (Erpenbeck, 2010; Pérez & Repetto, 2007, S. 95). Für die Erfassung von Kompetenzen bedeutet dies einerseits, dass Kompetenzen nur über einen Handlungsvollzug oder durch Selbstoffenbarungen erschlossen werden können sowie andererseits, dass für eine umfassende Kompetenzerfassung verschiedene Situationen mit unterschiedlichen Anforderungen herangezogen werden müssen (Kaufhold, 2011, S. 36; Sloane & Dilger, 2005, S. 6).

2.2 Diskrepanz zwischen Arbeitsmarkt und Weiterbildungssektor

Berufsinformationsregister mit internationaler Reichweite, wie z. B. ESCO in Europa (https://esco.ec.europa.eu/de) oder O*NET in Nordamerika (https://www.onetonline.org/), stellen als Referenzrahmen eine gemeinsame Sprache für Bezeichnungen und Anforderungen unterschiedlicher Berufe dar. Damit soll u.a. die Transparenz und Vergleichbarkeit von Berufsanforderungen sowie die Arbeitsmobilität erhöht werden.

Dem Aufbau dieser Berufsinformationsregistern ist ein Kompetenzverständnis zu entnehmen, welches sich ebenfalls an beruflichen Handlungen richtet. Diese werden jedoch konkretisierend berufsbild- und/oder tätigkeitsspezifisch mit Kompetenzdeskriptoren beschrieben. So folgt ESCO zwar dem Kompetenzverständnis des Europäischen Qualifikationsrahmens, beschreibt die einzelnen Berufsbilder aber mit spezifischen Ausprägungen in den Bereichen „Kompetenzen und Fertigkeiten“ einerseits sowie „Wissen“ andererseits. Ähnlich werden Berufe in O*NET über Deskriptoren charakterisiert, wobei vor allem die Bereiche „Skills“, „Knowledge“, „Abilities“ und „Work Styles“ auffallen.

Im Bildungssektor sind die beruflichen Handlungen ebenso Ausgangspunkt zur Beschreibung von Lernzielen bzw. Lernergebnissen von Bildungsangeboten. Entgegen der Logik der Berufsinformationsregister werden diese jedoch ausgehend von den beruflichen Handlungen abstrahierend als Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen – und damit als Bündel von Kompetenzdimensionen – beschrieben.

Verbindendes Glied ist dabei häufig die Aufgabe bzw. ein Set an Aufgaben (tasks), welche sowohl bei den arbeitsmarktorientierten Deskriptoren als auch bei den Kompetenzdimensionen aus dem Bildungssektor als Bezugspunkt herangezogen wird. Auf der Arbeitsmarktseite werden die Anforderungen über Tätigkeiten, Tätigkeitsbündel oder Funktionen / Rollen definiert, „... which apply to activities carried out by individuals and refer to specific acts of transformation within the context of economic organisations“ (Rodrigues et al., 2021/02, S. 6).

Im weiteren Verlauf besteht der Anspruch, die unterschiedlichen Herangehensweisen in einem übergreifenden Kompetenzrahmenmodell (vgl. Kapitel 4) zu verbinden, damit die drei grundlegenden Perspektiven in ihren Relationen miteinander verknüpft werden können. Dieses Rahmenmodell ist die Grundlage für branchentypische Spezifikationen des Rahmens. Es dient als Referenz für die Entwicklung des Prototyps für die Sichtbarmachung von individuellen Kompetenzen und darüber für den Abgleich mit offenen Stellenangeboten sowie der Empfehlung von, für einen vorgefundenen Entwicklungsschritt passenden, beruflichen Weiterbildungsangeboten.

3 Methodik

Das methodische Vorgehen im Forschungsprojekt richtet sich nach einem Design-Based Research Ansatz, welcher der Struktur und den paradigmatischen Leitlinien von Euler (2014) folgt (vgl. Abbildung 1). Nachfolgend werden mit Blick auf die in Kapitel 4 vorgestellten Resultate leitende Schritte und Überlegungen erörtert.

Abbildung 1: DBR-Prozessmodell (Euler, 2014, S. 20)

Abbildung 1: DBR-Prozessmodell (Euler, 2014, S. 20)

Zur Spezifikation des Forschungs- und Gestaltungsinteresses wurden für die Themenkomplexe «Verständnis und Modellierung von Kompetenzen» sowie «Sichtbarmachung und Anerkennung von Kompetenzen» literaturbasierte Grundlagen aufgearbeitet, die an der Methode des „scoping reviews“ (Munn et al., 2018, S. 2). Zudem wurde mit sechs Stakeholdern aus der schweizerischen IT-Branche Kontakt aufgenommen und – über Dokumenteneinsicht und gegenseitige Absprachen – deren etablierte Modelle / Instrumente in den betroffenen Themen (Kompetenzverständnis, Modellierung von Kompetenzen, Sichtbarmachung und Anerkennung von Kompetenzen) aufgearbeitet. Von besonderem Interesse waren dabei die nationale Organisation der Arbeitswelt (ICT Berufsbildung Schweiz) sowie der größte Fachverband der Branche (swissICT) und deren Expertise im Zusammenhang mit Berufsbildern und Kompetenzmodellen, mit denen im Rahmen eines Workshops eine themenbezogene Diskussion stattfand. Diese gesamten Materialien wurden in einer Projektgruppe reflektiert und zu den folgenden Gestaltungshypothesen für den Kompetenzrahmen verdichtet:

- Eine Grundlage für einen späteren Abgleich zwischen individuellen Kompetenzen und Arbeitsmarktanforderungen und die Identifikation von Kompetenz-Lücken und die dafür passende Empfehlung von Weiterbildungsangeboten benötigt ein relationales Modell von beruflichen Aufgaben, Kompetenzdimensionen sowie Dispositionen

- Berufliche Aufgaben / Tasks können als Verknüpfungspunkt zwischen der Sprache des Arbeitsmarkts und der beruflichen Weiterbildung wirken.

- Branchentypische und bereits verbreitete Ansätze zur Differenzierung helfen insbesondere die Fach- bzw. die Sachkompetenz zu differenzieren, sie helfen weniger die Dimensionen der Selbst- und Sozialkompetenz zu differenzieren. Hierfür sind übergreifende Konzepte leitend.

- Insbesondere die Abstufung von Kompetenz-Niveaus ist äußerst herausfordernd und wird über Annäherungen, insbesondere über die Jahre von Erfahrung in diesen Aufgaben und thematische Tiefe und Breite operationalisiert.

- Vorhandene Kompetenzraster, Listen sowie Eintragungen in Berufsinformationsregister können „neu kuratiert“ helfen, das relationale Modell von beruflichen Aufgaben, Kompetenzdimensionen sowie Dispositionen zu füllen.

Der Prototyp für den branchenspezifischen Kompetenzrahmen als Verknüpfung von berufsspezifischen Aufgaben, Kompetenzdimensionen sowie Dispositionen wurde von zwei Forschenden im Projekt erstellt und mit einem Branchenexperten diskutiert.

Aus den darauf basierenden Zyklen von Design, Erprobung, Auswertung und Re-Design resultierte ein Kompetenz-Rahmenmodell, welches arbeitsmarktorientierte Berufsinformationsquellen (z. B. ESCO, O*NET) mit bildungssystemorientierten Kompetenzmodellen (der Aus- und Weiterbildung) über Aufgabenprofile verknüpft (vgl. Kapitel 4). Dessen Erprobung und Weiterentwicklung erfolgte über Interviews und Gruppengespräche mit Fachpersonen aus der schweizerischen IT-Branche. Die dafür gewonnen Fachpersonen entstammen aus einer Arbeitsgruppe des Fachverbands swissICT, welche sich mit der Ausgestaltung von Berufsbildern und Kompetenzmodellen in der IT-Branche befasst (https://www.berufe-der-ict.ch/). Die Anbindung an die Arbeitsgruppe ist insofern von Interesse, als die von ihr erarbeiteten Berufsbeschreibungen den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung stehen und die Grundlage für eine jährlich stattfindende Gehaltsstudie bilden, wodurch die Berufsinformationen in der Branche bekannt und in Gebrauch sind. Aus den Gesprächen mit den Branchenvertretenden wurde vordergründig die interne Konsistenz und inhaltliche Passung (Euler, 2014, S. 28–30) des Modells überprüft und vor dem Hintergrund der in der Branche etablierten Verständnisse verfeinert. Wesentliche Diskussionspunkte bezogen sich auf die Strukturierung des Modells, die Definitionen unterschiedlicher Dimensionen, die Abgrenzung und Überschneidungen zwischen bestimmten Elementen (z. B. hinsichtlich Führungskompetenzen), sowie die grundlegenden Stufen und Beschriebe der Kompetenzniveaus.

In Zusammenarbeit mit zwei Instituten einer anderen Universität und eines Praxispartners widmeten sich die daran anschließenden Designzyklen der Entwicklung einer Applikation, mittels welcher Individuen ihre Kompetenzen KI-gestützt dokumentieren und darauf basierend Weiterbildungsempfehlungen erhalten können (vgl. Kapitel 4). Die Applikation wurde einer Gruppe von Fachkräften der schweizerischen IT-Branche mit einem Pilottest zur Erprobung zur Verfügung gestellt. Über sechs Pilotnutzende und zwei vertiefende Interviews konnte die Applikation hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzungs- und Tragfähigkeit (Euler, 2014, S. 28–30) überprüft und weiterentwickelt werden. Abgefragt und diskutiert wurden Aspekte in Bezug auf die Nützlichkeit der angebotenen Dienstleistungen, deren Zugänglichkeit, Nutzungsfreundlichkeit und schließlich deren inhaltliche Passung auf die spezifischen Arbeitskontexte der Testnutzenden. Teile dieser Befragungen nahmen Bezug zu Aspekten des der Applikation zugrundeliegenden Kompetenzrahmenmodells, welches damit einer weiteren, indirekten Erprobung und Verfeinerung zugänglich wurde.

Im nachfolgenden Kapitel 4 werden die im Rahmen der Designzyklen erarbeiteten Resultate vorgestellt, worauf sie in Kapitel 5 diskutiert werden. Weiterführende Designzyklen und eine abschließende, summative Evaluation zielen auf eine Übertragung der bisherigen Arbeiten auf weitere Branchen bzw. Tätigkeitsgebiete ab (vgl. Kapitel 6).

4 Kompetenzrahmenmodell und CBA-Prototyp

Nachfolgend werden die Resultate von zwei Designzyklen vorgestellt, welche die aufgeworfene Forschungsfrage konzeptionell sowie implementierungsbezogen adressieren.

4.1 Konzeption: Kompetenzrahmenmodell

Abgeleitet aus dem theoretischen und praktischen Orientierungsrahmen (Kapitel 2) besteht auf konzeptioneller Ebene der Anspruch, die im Arbeitsmarkt und im (Weiter-)Bildungssektor unterschiedlichen Akzentuierungen der „Handlungskompetenzorientierung“ in einem übergreifenden Kompetenzrahmenmodell zu überwinden.

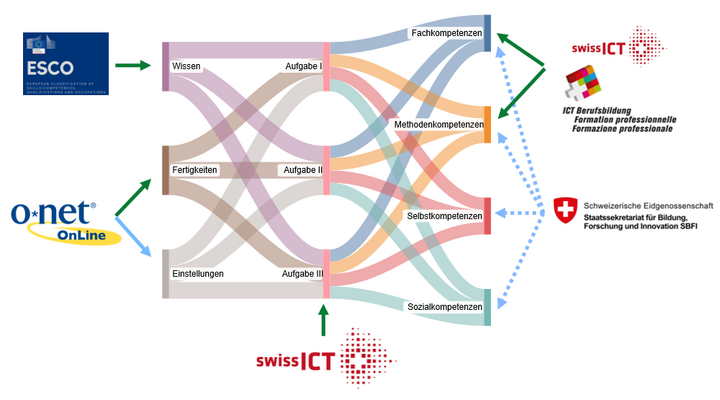

Das dazu erarbeitete Modell folgt der Struktur eines Sankey-Diagramms (vgl. Abbildung 2). Entgegen seinem ursprünglichen Zweck, Mengen- oder Energieflüsse darzustellen, wird damit die Idee visualisiert, die im Arbeitsmarkt und im (Weiter-)Bildungssektor unterschiedlichen Akzentuierungen eines Handlungskompetenzverständnisses ausgehend von beruflichen Tätigkeiten zu überwinden. Die mittlere Säule stellt die beruflichen Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsbereiche von betrachteten Individuen dar. Grundsätzlich sind auf der untersten Hierarchiestufe konkret ausgeführte Arbeitstätigkeiten angesiedelt, welche über Berufe und Berufsgruppen nach der internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO) aggregiert werden können. Diese Gliederung erlaubt es, dass Kompetenzdokumentationen von Nutzenden sowohl ausgehend von Angaben zu deren Tätigkeiten wie auch Berufen erfolgen können, insbesondere da die Berufsbezeichnungen im Berufsinformationsregister ESCO über die ISCO-Klassifikation geordnet sind und mit jenen von O*NET querverbunden werden können (ESCO Publications, 2022). Die Spezifika individueller Kompetenzmerkmale werden mit den Säulen der Dispositionen (links) und jener der Handlungskompetenzdimensionen (rechts) berücksichtigt: Erstere gliedern sich in Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen, während zweitere in Fach-/Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen unterteilt sind. Damit wird grundsätzlich einem Handlungskompetenzverständnis gefolgt, welches sowohl im Kontext der schweizerischen Berufsbildung (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), 2017, S. 7) als auch im akademischen Diskurs (z. B. Euler & Hahn, 2014, S. 141–144) verankert ist.

Ausgehend von den individuellen beruflichen Handlungen in Aufgaben (bzw. Tasks) kann schließlich mithilfe der Verbindungslinien und deren Intensität im Einzelfall dargestellt werden, welche (konkretisierenden) Dispositionen und welche (abstrahierenden) Handlungskompetenzdimensionen auf die gegebene(n) Handlungen einzahlen.

Abbildung 2: Kompetenzrahmenmodell (eigene Abbildung)

Abbildung 2: Kompetenzrahmenmodell (eigene Abbildung)

Für die Adaption des Kompetenzrahmenmodells an den Kontext der schweizerischen IT-Branche stellen die Berufsbilder von swissICT sowie die Kompetenzmodelle von swissICT und ICT Berufsbildung Schweiz eine wesentliche Datengrundlage dar. Einerseits erlauben die Berufsbilder und das dazugehörige Kompetenzmodell von swissICT einen Bezug zur Säule der Handlungskompetenzdimensionen. Zu deren Modellierung wird der Modulbaukasten von ICT Berufsbildung Schweiz (https://www.modulbaukasten.ch/) ergänzend berücksichtigt, da er übergreifende Kompetenzen / Kompetenzbereiche mit unterschiedlichen Beispielen konkretisiert. Andererseits werden diese Datensätze länderspezifischen Gegebenheiten besser gerecht als internationale Berufsinformationsregister – sowohl hinsichtlich der Beschreibungen von Berufsbildern und dazugehörigen Arbeitstätigkeiten als auch der Anbindung an das nationale Kompetenzverständnis im (Weiter-)Bildungssektor.

Daten aus ESCO und O*NET werden verwendet, um die Säule der Dispositionen darzustellen. Konkret zurückgegriffen werden auf die Wissenselemente in ESCO sowie die Daten zu „Skills“, „Abilities“ und „Work Styles“ in O*NET. Von besonderer Bedeutung im Kontext der IT-Branche erwiesen sich die O*NET-Daten zu „Hot Technologies“, welche im Sinne von Fähigkeiten ebenfalls in die Säule der Dispositionen integriert wurden.

4.2 Umsetzung: Prototyp „Career Boost Advisor”

In Kooperation mit zwei Forschungsinstituten der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und dem Praxispartner Evrlearn wurde auf Basis des Kompetenzrahmenmodells ein KI-gestützter Prototyp eines individuellen Kompetenzportfolios entwickelt.

Die Dokumentation von Kompetenzen erfolgt einerseits über eine KI-gestützte, teilautomatisierte Identifikation basierend auf unterschiedlichen Arten von Kompetenzausweisen. Dazu stellen Nutzende beispielsweise Bildungsabschlüsse, Arbeitszeugnisse oder Lebensläufe digital zur Verfügung, welche dann vor dem Hintergrund der im Kompetenzrahmenmodell definierten Elemente analysiert werden (Magron et al., 2024; Nguyen et al., 2024). Darauf basierend können Nutzende Kompetenzen bzw. Kompetenzelemente im Rahmen einer Selbstreflexion anpassen und/oder erfassen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Definitionen und Abstufungen.

Ausgehend von dem erstellten, individuellen Kompetenzprofil stehen Nutzenden drei Anwendungsszenarien offen. Das individuelle Kompetenzprofil kann erstens mit branchenspezifischen Berufsprofilen abgeglichen werden, wie sie von swissICT verwendet werden. Dies ermöglicht es den Nutzenden, das eigene Kompetenzprofil vor dem Hintergrund von Facheinschätzungen zu branchentypischen Berufsprofile zu reflektieren und unterschiedliche Karrierepfade zu erkunden. Zweitens besteht im Rahmen von Bewerbungsprozessen die Möglichkeit, das individuelle Kompetenzprofil mit aktuellen, spezifischen Stellenanzeigen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu vergleichen. Unter Berücksichtigung von in der Vergangenheit publizierten Stellenanzeigen besteht drittens die Option, das eigene Kompetenzprofil mit Blick auf die aktuelle Nachfrage der dokumentierten Kompetenzen bzw. Kompetenzelementen abzugleichen, womit Hinweise zur Zukunftsfähigkeit des eigenen Kompetenzprofils gewonnen werden können. Alle drei Anwendungsszenarien resultieren in einer Einschätzung der Passung zwischen dem generierten, individuellen Kompetenzprofil einerseits und dem gewählten Bezugspunkt andererseits, woraus mögliche Lücken identifiziert werden. Basierend auf einem KI-gestützten Empfehlungssystem (Frej, Dai, et al., 2024; Frej, Shah, et al., 2024) werden den Nutzenden im Prototyp schließlich individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre berufliche Entwicklung vorgeschlagen. In einem nächsten Arbeitsschritt wurde der Prototyp von sechs Pilotnutzenden getestet und ein erster Re-Design-Zyklus vorgenommen.

5 Diskussion

In diesem Beitrag wollen wir die forschungsbasierte Seite des Forschungsprojekts an der Schnittstelle von Weiterbildungsforschung, Kompetenzmodellierungen sowie Arbeitsmarkt vertiefen. Mit Hilfe des gewählten DBR-Ansatzes können die theoretischen Grundlagen durch Gestaltung des Prototyps erfahrbar und testbar gemacht werden. Diese Erfahrungen werden zur kritischen Reflexion der theoretisch, konzeptionellen Gestaltungselemente und -prinzipien genutzt und daraus werden Beiträge zur weiteren Entwicklung in der Weiterbildung gezogen.

Das grundlegend entworfene relationale Modell zur Kompetenzbeschreibung unterstützt die Nutzung vielfältiger Informationen zur Beschreibung von Kompetenzen. Durch sie ist ein Abgleich mit Formulierungen sowohl in Stellenausschreibungen als auch in Weiterbildungsbeschreibungen möglich und es finden – von den Pilottestenden als zutreffend und brauchbar eingeschätzte – Kompetenzdarstellungen, Passungseinschätzungen zu Stellen und Empfehlungen von passenden Weiterbildungsangeboten statt. Damit ermöglicht das relationale Kompetenzrahmenmodell für die ICT-Branche die Triage von heterogenen relevanten kompetenzbezogenen Informationen (siehe Punkt 2.1 und 2.2). Bisher nicht genauer untersucht ist, ob einzelne Verknüpfungen in dem relationalen branchentypischen Modell zentrale Aspekte darstellen, worüber die Triage erfolgt. Für die ICT-Branche sind dies insbesondere die genutzten Technologien. Ob diese oder andere Dispositionen als „Trigger“-Punkte allein ausreichend wären, um die Passungen herzustellen bzw. die geeigneten Weiterbildungen vorzuschlagen wurde (noch) nicht weiter untersucht.

Die Nutzung der Aufgaben bzw. Tasks als Verknüpfung zwischen Dispositionen und Kompetenzdimensionen stellte sich als konstitutives Element dar. Es stützt die konzeptionelle These, dass Kompetenzen zu kontextualisieren sind (vgl. Heyse 2010). Die erforderliche Spezifität des Kontexts ist jedoch weiterhin genauer zu untersuchen. Damit ist die Frage offen, ob und inwiefern Aufgabentypen ausreichen könnten, um die Anforderungen an die Handlung ausreichend spezifisch zu beschreiben oder ob eine branchentypische Modellierung der Aufgaben jeweils erforderlich ist. Diese Betrachtung wird insbesondere beim Transfer des Rahmenmodells auf weitere Branchen wichtig. In einer ersten Übertragung auf die Bankenbranche wurde deutlich, dass die Aufgabenbeschreibung sich an den jeweiligen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert und weniger an grundlegenden Aufgabentypen.

Die Diskussion mit den Branchenvertreterinnen und -vertretern machte deutlich, dass innerhalb der IT-Branche, eine Konvergenz und Stabilisierung der Modellierung der Fach- und Methodenkompetenz zu erkennen ist. Kontroverser war die Diskussion um die Modellierung und Strukturierung der Sozial- und Selbstkompetenzen. Die Branchenvertretenden sahen zu diesem Punkt nicht ihre Expertise und orientierten sich an generischen oft populären Stichworten (z. B. Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit). Die Auswahl von Aufgaben bzw. Tasks aus vorhandenen Berufsinformationsdatenbanken brachte hierzu ebenso keine weiteren Zugänge, da diese sich begrenzen auf die Aufgaben innerhalb des Arbeits- und Geschäftsprozesses und die soziale Dimension der Aufgaben kaum explizit oder nur sehr stichpunktartig aufgenommen wurde. Dies hat uns in der Entwicklung des Prototyps für die IT-Branchen veranlasst, für die Modellierung und Strukturierung der Sozialkompetenz andere Bezugspunkte aufzunehmen. Mit Referenz zum Modell der Situationstypen als Anwendungsbereich einer Kompetenz in einem spezifischen Ausschnitt des Praxiskontexts (Euler, 2018, S. 4) haben wir für die Modellierung und Strukturierung der Sozialkompetenz die verschiedenen sozialen Architekturen und Interaktionen mit den verschiedenen Akteursgruppen und in verschiedenen sozialen Komplexitäten in der Erwerbsarbeit entwickelt. Die folgende Übersicht zeigt die Ausdifferenzierung.

|

Kommunikations |

Kollaboration- |

Führungs- |

|

Kommunikation in Alltagssituationen |

Zusammenarbeit in stabilen Teams |

Führung in der strategischen Ausrichtung |

|

Kommunikation in Geschäftssituationen mit Partnern |

Zusammenarbeit in Projektteams |

Führung in Krisensituationen |

|

Kommunikation in Präsentations- und Vortragssituationen |

Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams |

Führung in Veränderungssituationen |

|

Kommunikation in Konfliktsituationen |

Zusammenarbeit in virtuellen Teams |

Führung in Entwicklungssituationen |

|

Kommunikation in Ambiguitätssituationen |

Zusammenarbeit in agilen Teams |

Führung in Konfliktsituationen |

|

Kommunikation in interkulturellen Situationen |

Zusammenarbeit in interorganisationalen Teams |

|

|

Kommunikation in Feedbacksituationen |

||

|

Kommunikation in Mediensituationen |

||

|

Kommunikation in Beratungssituationen |

Abbildung 3: Situationstypen für die Definition der Aufgaben als Bezugspunkt für Sozialkompetenz (eigene Übersicht)

Eine strukturähnliche Situation ist bei der Modellierung und Strukturierung der Selbstkompetenz aufgetreten. Hierzu nahmen wir Bezug auf Modelle der Regulation (vgl. Hacker & Richter 2006, S. 114 ff.) und haben die Grund-Situationstypen nach Selbstreflexion (antizipierend, im Sinne eines Monitorings und ex-post), Selbstorganisation und Selbsttransformation (im Sinne von innovierendem selbstbezogenem Handeln) differenziert.

Die Auseinandersetzung mit der Aufgabenorientierung als Verbindung zwischen der Betrachtung von Dispositionen und Kompetenzdimensionen macht deutlich, dass der individuellen und sozialen Komplexität von Aufgaben in den vorhandenen Aufgabenbeschreibungen zu wenig Raum eingeräumt wird und dass hier über andere Bezugspunkte (Situationstypen sensu Euler) aufgenommen werden können. Die Diskussion dieses Vorschlags im Prototyp mit den Branchenvertretenden sowie den Pilotnutzenden zeigte eine erste Plausibilisierung und Passung, jedoch wurden diese Rückmeldungen oftmals als sekundär in der Bedeutung und über die Wahrnehmung einzelner Stichworte zurückgemeldet. Eine fundiertere Analyse dieses Strukturierungsvorgehens für die Bereiche der Sozialkompetenz und Selbstkompetenz muss noch weiter erfolgen. Insbesondere auch bei der Übertragung auf andere Branchen.

Die Kompetenzniveaubestimmung in der beruflichen Bildung stellt eine äußerst große Herausforderung dar. Sie wird in vielen Forschungsprojekten und den darin benannten weiteren Desideraten sichtbar (vgl. dazu exemplarisch Winther, 2010, S. 255). In einem ersten Zugang zu möglichen Niveau-Indikatoren in der Auswertung von Stellenanzeigen und mit der Auswertung der Interviews mit den Praxisvertreterinnen und -vertretern, ist im Prototyp eine Festlegung auf drei Niveaustufen (Beginner / Beginnerin, Fortgeschrittener / Fortgeschrittene und Experte / Expertin) vorgenommen worden und zunächst mit beispielhaften Beschreibungen über Formulierungen aufgenommen. Dabei erwiesen sich die Aspekte von Breite und Tiefe von Wissen (Grundwissen bis ausgeprägte Wissensbasis), Grad der Verantwortlichkeit (von mitwirken bis umfassend), Jahre der Erfahrung im Umgang mit den beruflichen Aufgaben (von ersten bis langjährige), Umgang mit Komplexität (zwischen regelbasiert und problemlösend) als zentral. Die Experimente zusammen mit den Forschungskolleginnen und -kollegen der EPFL führten jedoch zu keinen sinnvollen Identifikationen und Analysen von Kompetenzniveaulevels der Dokumente durch die KI-Basierung. Deshalb wurde auf die Unterscheidung zwischen notwendigen, verpflichtenden und optionalen Voraussetzungen ausgewichen. Im Umgang mit dem Kompetenz-Niveau gibt der Prototyp voreingestellt das Niveau von Fortgeschrittener / Fortgeschrittene aus und die Nutzenden können dies selbst nach Selbsteinschätzung nach oben (Experte / Expertin) oder unten (Beginner / Beginnerin) anpassen.

In der Gesamtsicht zeigt sich, dass sich die grundlegenden Gestaltungshypothesen für die Entwicklung des individuellen Kompetenzportfolios und des dafür erforderlichen relationalen Kompetenzrahmenmodells durch die Definition eines Modells, der Aufgabenorientierung, der erforderlichen Branchenfundierung v.a. in der Fach- bzw. Sachkompetenz bestätigen und in einen für die Praxis nutzbaren Prototypen umsetzen ließ. Weitere Analysen und Iterationsschritte mit Re-Design und Testungen sind insbesondere für die Fragen des Branchentransfers, der Abstufung von Kompetenzniveaus und des transparenten Aufzeigens von Evidenzen für die beschriebene Kompetenz erforderlich. Dies erfolgt in weiteren Projektschritten.

6 Schlussteil

Das Forschungsprojekt liefert einen Beitrag zur Transparenz und Vergleichbarkeit individueller Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt und unterstützt gleichzeitig die Orientierung und Weiterentwicklung in der beruflichen Weiterbildung. Wir tragen auf theoretischer Ebene zu einer stärkeren Verknüpfung der Kompetenzdiskussion auf dem Arbeitsmarkt und dem (Weiter-)Bildungssystem bei. Die innovative Nutzung von künstlicher Intelligenz und der Ansatz zu einer „zirkulären Kompetenzökonomie“ zeigen auf praktischer Ebene nachhaltige Lösungsansätze auf, um den Herausforderungen eines dynamischen Arbeits- und Weiterbildungssektors zu begegnen.

Die Erarbeitung des Kompetenzrahmenmodells und des darauf basierenden Prototyps erfolgte im Kontext der schweizerischen IT-Branche, womit gleichzeitig ein bestimmter Tätigkeitsbereich angesprochen wurde (i.S. von IT-Tätigkeiten in nicht-IT-Unternehmen). Die Übertragung der Arbeiten auf andere Branchen und/oder Tätigkeitsfelder wirft insbesondere Schwierigkeiten in der Definition und Abgrenzung von Deskriptoren, Tätigkeiten und Kompetenzen auf. Beispielsweise ist davon auszugehen, dass Kompetenzen wie „Qualitätsmanagement“ oder „Risikomanagement“ je nach Branche und Tätigkeitsfeld unterschiedlich verstanden werden, auch mit Blick auf zu erreichende Kompetenzniveaus.

Basierend auf den konzeptionellen Grundlagen und den Befragungserkenntnissen ist eine Weiterentwicklung des vorgestellten Prototyps in dreierlei Hinsicht denkbar. Erstens können die zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Kompetenzdokumentation über weitere Mechanismen – wie z. B. das Simulieren von Referenzkontexten – ergänzt werden, womit insbesondere informell oder implizit erworbene Kompetenzen aus einer zusätzlichen Perspektive adressiert werden können. Zweitens kann die Glaubwürdigkeit der dokumentierten Deskriptoren, Tätigkeiten und Kompetenzen erhöht werden, indem diese auf Einzelfallbasis mit den dahinterstehenden Nachweisen (z.B. Zeugnisse, Zertifikate) ausgewiesen werden. Damit verbunden sind drittens Wege der Kompetenzdarstellung, welche sich nicht nach Berufs- oder Bildungsstationen richten, sondern konsequent kompetenzorientiert erfolgen, branchenspezifische Gegebenheiten aufnehmen und dennoch für Nutzende / Lesende einfach zugänglich sind.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit wurde durch die Unterstützung von Innosuisse im Rahmen des Flagship-Projekts „Swiss Circular Economy of Skills and Competences“ [FLAGSHIP PFFS-21-29] ermöglicht.

Literatur

Edelmann, D. & Fuchs, S. (2018). Messung und Zertifizierung von Kompetenzen in der Weiterbildung aus (inter-)nationaler Perspektive. In R. Tippelt & A. Von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (S. 475–496). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5_24

Ehlers, U. D. (2020). Future Skills: Lernen der Zukunft-Hochschule der Zukunft (p. 316). Springer Nature.

Erpenbeck, J. (2010). Kompetenzen – eine begriffliche Klärung. In V. Heyse, J. Erpenbeck & S. Ortmann (Hrsg.), Grundstrukturen menschlicher Kompetenzen: Praxiserprobte Konzepte und Instrumente (S. 13–20). Waxmann.

Erpenbeck, J., Grote, S. & Sauter, W. (2017). Einführung, Handbuch Kompetenzmessung. In J. Erpenbeck, L. von Rosenstiel, S. Grote & W. Sauter (Hrsg.), Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis (3., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. IX–XXXVIII). Schäffer-Poeschel Verlag.

ESCO Publications. (2022). The crosswalk between ESCO and O*NET (Technical Report). European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. https://esco.ec.europa.eu/system/files/2022-12/ONET%20ESCO%20Technical%20Report.pdf

Euler, D. (2014). Design-Research – a paradigm under development. In D. Euler & P. F. E. Sloane (Hrsg.), Design-Based Research (S. 15–41). Franz Steiner Verlag.

Euler, D. (2018). Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung. In Handbuch Berufsbildung (pp. 205-217). Springer Fachmedien.

Euler, D. & Hahn, A. (2014). Wirtschaftsdidaktik (3. Aufl.). Haupt.

Frej, J., Dai, A., Montariol, S., Bosselut, A. & Käser, T. (2024). Course Recommender Systems Need to Consider the Job Market. Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 522–532. https://doi.org/10.1145/3626772.3657847

Frej, J., Shah, N., Knezevic, M., Nazaretsky, T. & Käser, T. (2024). Finding Paths for Explainable MOOC Recommendation: A Learner Perspective. Proceedings of the 14th Learning Analytics and Knowledge Conference, 426–437. https://doi.org/10.1145/3636555.3636898

Gallagher, S. R. (2018). Educational Credentials Come of Age. A survey of the Use and Value of Educational Credentials in Hiring. Northeastern University. Center for the Future of Higher Education & Talent Strategy. https://cps.northeastern.edu/wp-content/uploads/2021/03/Educational_Credentials_Come_of_Age_2018.pdf

Geißler, K. A. & Orthey, F. M. (2002). Kompetenz: ein Begriff für das verwertbare Ungefähre. Literatur-und Forschungsreport Weiterbildung, 49(2002), 69–79.

Gerzer-Sass, A. (2004). Familienkompetenzen als Potential einer innovativen Personalpolitik. In Kompetenzentwicklung im Wandel: Auf dem Weg zu einer informellen Lernkultur? (pp. 87-108). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hacker, W. & Richter, P. (2006). Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. In B. Zimolong & U. Konradt (Hrsg.), Ingenieurpsychologie (S. 105–140). Hogrefe.

Haase, K. (2011). Kompetenz – Begriffe, Ansätze, Instrumente in der internationalen Diskussion. In Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung (S. 51–65). Bertelsmann.

Hensge, K., Lorig, B. & Schreiber, D. (2011). Kompetenzverständnis und -modelle in der beruflichen Bildung. In Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung (S. 133–157). Bertelsmann.

Heyse, V. (2010). Verfahren zur Kompetenzermittlung und Kompetenzentwicklung. KODE® im Praxistest. In V. Heyse, J. Erpenbeck & S. Ortmann (Hrsg.), Grundstrukturen menschlicher Kompetenzen: Praxiserprobte Konzepte und Instrumente (S. 55–174). Waxmann.

Heyse, V. (2017). KODE® und KODE®X – Kompetenzen erkennen, um Kompetenzen zu entwickeln und zu bestärken. In J. Erpenbeck, L. von Rosenstiel, S. Grote & H. Ochmann (Hrsg.), Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis (3. Aufl., S. 245–273). Schäffer-Poeschel Verlag.

Heyse, V. & Erpenbeck, J. (2010). Qualitätsanforderungen an KODE®. In V. Heyse, J. Erpenbeck & S. Ortmann (Hrsg.), Grundstrukturen menschlicher Kompetenzen: Praxiserprobte Konzepte und Instrumente (S. 21–54). Waxmann.

International Council for Open and Distance Education (ICDE). (2019). The Present and Future of Alternative Digital Credentials (ADCs). ICDE Working Group. https://www.icde.org/wp-content/uploads/2023/01/ICDE-ADCreport-January2019002.pdf

Kaudela-Baum, S. (2022). Personal rekrutieren. In Leadership und People Management: Führung und Kollaboration in Zeiten der Digitalisierung und Transformation (pp. 499-513). Springer Fachmedien Wiesbaden

Kaufhold, M. (2011). Ein Analyseraster zur Beurteilung von Verfahren der Kompetenzerfassung. In Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung (S. 33–48). Bertelsmann.

Klemme, L. & Noack, M. (2024). Kompetenzen für morgen – Diese Future Skills suchen Unternehmen schon heute. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Klieme, E., Maag-Merki, K. & Hartig, J. (2007). Kompetenzbegriff und Bedeutung von Kompetenzen im Bildungswesen. In J. Hartig & E. Klieme, Möglichkeiten und Voraussetzungen technologiebasierter Kompetenzdiagnostik (S. 5–16). Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Krämer, J. & Müller-Naevecke, C. (2015). Kompetenz: Modellierung und Diagnose. In M. Klebl & S. Popescu-Willigmann (Hrsg.), Handbuch Bildungsplanung: Ziele und Inhalte beruflicher Bildung auf unterrichtlicher, organisationaler und politischer Ebene (S. 75–98). wbv.

Magron, A., Dai, A., Zhang, M., Montariol, S. & Bosselut, A. (2024). JobSkape: A Framework for Generating Synthetic Job Postings to Enhance Skill Matching. In E. Hruschka, T. Lake, N. Otani & T. Mitchell (Hrsg.), Proceedings of the First Workshop on Natural Language Processing for Human Resources (NLP4HR 2024) (S. 43–58). Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/2024.nlp4hr-1.4/

Mertens, D. (1974). Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 7(1). https://doku.iab.de/mittab/1974/1974_1_MittAB_Mertens.pdf

Mulder, M. (2007). Kompetenz – Bedeutung und Verwendung des Begriffs in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung. Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, 40, 5–24.

Munn, Z., Peters, M. D., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A. & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC medical research methodology, 18(1), 143.

Nguyen, K., Zhang, M., Montariol, S. & Bosselut, A. (2024). Rethinking Skill Extraction in the Job Market Domain using Large Language Models. In E. Hruschka, T. Lake, N. Otani & T. Mitchell (Hrsg.), Proceedings of the First Workshop on Natural Language Processing for Human Resources (NLP4HR 2024) (S. 27–42). Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/2024.nlp4hr-1.3/

North, K., Reinhardt, K. & Sieber-Suter, B. (2018). Kompetenzmanagement in der Praxis. Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16872-8

Nuissl, E., Schiersmann, C. & Siebert, H. (2002). Kompetenzentwicklung statt Bildungsziele. Literatur-und Forschungsreport Weiterbildung, 49(6).

Pérez, J. C. & Repetto, E. (2007). Bildung der sozioemotionalen Kompetenzen über Betriebspraktika. Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, 40, 92–113.

Reetz, L. (1999). Zum Zusammenhang von Schlüsselqualifikationen – Kompetenzen – Bildung. In T. Tramm, D. Sembill, F. Klauser & E. G. John (Hrsg.), Professionalisierung kaufmännischer Berufsbildung: Beiträge zur Öffnung der Wirtschaftspädagogik für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Festschrift zum 60. Geburtstag von Frank Achtenhagen (S. 32–51). Peter Lang.

Rodrigues, M., Fernández-Macías, E. & Sostero, M. (2021). A unified conceptual framework of tasks, skills and competences (JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology, JRC121897). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/191199

Roth, H. (1971). Pädagogische Anthropologie. Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungspädagogik: Bd. II. Hermann Schroedel Verlag KG.

Rüschoff, B. (2019). Methoden der Kompetenzerfassung in der beruflichen Erstausbildung in Deutschland. Eine systematische Überblicksstudie. Verlag Barbara Budrich. https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/10485

Schaper, N. (2014). Aus- und Weiterbildung: Konzepte der Trainingsforschung. In F. W. Nerdinger, G. Blickle & N. Schaper, Arbeits- und Organisationspsychologie (S. 461–487). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41130-4_26

Schreyögg, G. & Eberl, M. (2015). Organisationale Kompetenzen: Grundlagen, Modelle, Fallbeispiele (1. Aufl.). Kohlhammer.

Sgier, I., Schläfli, A. & Grämiger, B. (2022). Weiterbildung in der Schweiz (p. 152). wbv Media.

Sloane, P. F. E. & Dilger, B. (2005). The competence clash – Dilemmata bei der Übertragung des „Konzepts der nationalen Bildungsstandards“ auf die berufliche Bildung. bwp@ – Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 8, 1–32. https://www.bwpat.de/ausgabe8/sloane_dilger_bwpat8.shtml

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). (2017). Handbuch Prozess der Berufsentwicklung in der beruflichen Grundbildung. https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2017/03/HB_BE.pdf.download.pdf/Handbuch_Prozess_der_Berufsentwicklung-20170328d.pdf

Weinert, F. E. (2001). Concept of Competence: A Conceptual Clarification. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Hrsg.), Defining and Selecting Key Competencies (S. 45–65). Hogrefe & Huber.

Weinert, F. E. (2002). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in Schulen (2. unveränd. Aufl, S. 17–31). Beltz.

Winther, E. (2010). Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. https://doi.org/10.3278/6004148w.

Zürcher, R. (2010). Kompetenz – eine Annäherung in fünf Schritten. Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs, 2010(9). https://erwachsenenbildung.at/magazin/ausgabe-9/.

Zitieren des Beitrags

Dilger, B. & Strate, M. (2025). Brückenbau zwischen individuellen Kompetenzen, Weiterbildungsangeboten und Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt durch KI-gestützte Kompetenzportfolios in der beruflichen Weiterbildung. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 48, 1–19. https://www.bwpat.de/ausgabe48/dilger_strate_bwpat48.pdf