Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Weiterbildung (bereits) in der Erstausbildung – Einblicke in das Entwicklungsprojekt H2VocationalLab

Die Einführung der Wasserstofftechnologie – einem strategischen Ziel in der Bundesrepublik Deutschland und im besonderen Maße in Nordrhein-Westfalen – erfordert adäquat qualifizierte Fachkräfte. Am Berufskolleg für Technik und Gestaltung wurde hierfür der für die Schule neue Bildungsgang mit einem grundsätzlich neuen Schwerpunkt „Mechatroniker/in mit Differenzierungsschwerpunkt Wasserstoff“ entwickelt und wird seit Mitte 2024 implementiert. Ziel ist es, qualifikatorische Lücken frühzeitig zu schließen und so auch Weiterbildungsformate effizienter zu gestalten.

Das dafür relevante schulische Entwicklungsvorhaben H2VocationalLab entstand in Kooperation mit Unternehmen, Institutionen und Forschungseinrichtungen. Es verbindet die Einrichtung eines Lernlabors mit der prototypischen Erprobung und agilen Entwicklung innovativer Inhalte.

Der Beitrag reflektiert die Konzeption, Umsetzung und Kommunikation des Vorhabens, das als Modell für die Kompetenzvermittlung im Bereich Wasserstofftechnologie dienen soll. Besonders betont wird die Bedeutung von Vernetzung und regionaler Kooperation im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie.

(Integrating) professional development in dual vocational training – Insights into the conception of the H2VocationalLab

The introduction of hydrogen technology – a strategic goal in Germany and in particular in North Rhine-Westphalia – requires adequately qualified professionals. To address this need the Berufskolleg für Technik und Gestaltung has developed a new educational programme with an innovative focus in the field of "mechatronics with a specialisation in hydrogen". This course has been implemented since mid-2024. The objective is to close qualification gaps at an early stage and thus making further training formats more efficient.

In cooperation with companies, institutions and research organisations the relevant school development project H2VocationalLab was created. It combines the establishment of a learning lab with the prototypical testing and agile development of innovative content.

This article reflects on the conception, implementation, and communication of the project, which is intended to serve as a model for competence development in the field of hydrogen technology. Special emphasis is placed on the importance of networking and regional cooperation within the framework of the National Skills Strategy.

- Details

1 Hinführung: Energetische Transformation in der Berufsbildung begleiten

Im Rahmen einer angestrebten energetischen Transformation nimmt in Deutschland die Wasserstofftechnologie eine zentrale Rolle ein. Die nationale Wasserstoffstrategie (BMWi, 2020; Fortschreibung: BMWK, 2023) unterstreicht in diesem Sinne die strategische Bedeutung von Wasserstoff für eine nachhaltige Energieversorgung und industrielle Anwendungen. Eine erfolgreiche und zeitnahe Umsetzung dieser Strategie setzt jedoch voraus, dass Fachkräfte mit den entsprechenden Kompetenzen zur Verfügung stehen bzw. ausgebildet werden.

1.1 Bedeutung der Wasserstoffentwicklung für die berufliche Bildung

Aktuell sind zum quantitativen und qualitativen Fachkräftebedarf im Handlungsfeld „Wasserstoff“ als Zukunftsthema in der Berufsbildung analytische Publikationen entstanden: Von besonderer Bedeutung sind hier die beiden Projekte des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB): QuBe zum quantitativen Arbeitskräftebedarf und -angebot entlang der Wertschöpfungskette „Wasserstoff“ (Schur et al., 2023; dieses Projekt wird zusammen mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) durchgeführt) sowie H2PRO (Wasserstoff – Ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende) (Zinke et al., 2021; Zinke, 2022/2023a; Felkl, 2022; Felkl & Calmez, 2023; Hiller, 2023; Hiller & Kaufmann, 2023; Schad-Dankwart, 2023; Schneider, 2023; Schneider & Schur, 2023) zum qualitativen Fachkräftebedarf in diesem Bereich.

In Tabelle 1 werden aktuelle Literaturbeiträge mit Wasserstoffrelevanz für die berufliche Bildung dargestellt:

Tabelle 1: Wasserstoffrelevanz für die berufliche Bildung im Überblick

|

Quelle |

Untersuchungs-schwerpunkt |

Relevanz für die berufliche Bildung |

|

Felkl, 2022 |

Sektoranalyse zur Fachkräftequalifizierung für den Umgang mit Wasserstoff in der Chemie- und Raffinerieindustrie. |

Umgang mit Wasserstoff ist seit Jahrzehnten in der chemischen Industrie und in den Raffinerien eine Selbstverständlichkeit. Die Arbeitsprozesse der Fachkräfte werden sich daher nicht grundlegend ändern. Eine Anpassung der Qualifikationen und Qualifikationsstrategien werden deshalb in diesem Sektor nicht notwendig sein. |

|

Zinke, 2022/2023a/2023b |

Sektoranalyse zur Fachkräftequalifizierung bei Erzeugung, Speicherung und Transport von Wasserstoff. |

Für die Sicherung des Fachkräftebedarfs sind Änderungen an den Ausbildungsordnungen nicht unmittelbar notwendig sind und auch keine neuen Ausbildungsberufe erforderlich. Bestehende Rechtsverordnungen stellen sicher, dass weiterführende, sicherheitsrelevante Qualifizierungsinhalte, die das Arbeiten an Wasserstofferzeugungsanlagen betreffen, bedarfsorientiert durch Schulungen und Unterweisungen im Rahmen der Anpassungsfortbildung vermittelt werden. Sie bauen auf einschlägige Ausbildungsberufe auf. Zukünftigen Auszubildenden in wasserstofferzeugenden Unternehmen, können so bedarfsorientiert entsprechende Vertiefungen in Richtung Wasserstoff vermittelt werden. |

|

Felkl & Calmez, 2023 |

Analyse zu Wasserstoff als Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende. |

Zusammenfassender Überblick der Ergebnisse aus Felkl, 2022; Zinke, 2022; Hiller, 2023; Schad-Dankwart, 2023 und Schneider, 2023. |

|

Hiller, 2023 |

Sektoranalyse zur Fachkräftequalifizierung für die wasserstoffbasierte Wärmeversorgung . |

Bedarf für Grundlagenschulungen zu Wasserstoff für Fachkräfte durch Fortbildungen allgemein anerkannt. Ein zusätzlicher „Wasserstoffberuf“ scheint nicht erforderlich. Wenig explizite Information gibt es zu konkreten Lerninhalten im Bereich Wasserstoff. |

|

Hiller & Kaufmann, 2023 |

Aspekte der Fachkräftequalifizierung für die wasserstoffbasierte Wärmeversorgung . |

Technikneutrale und niveauoffene Ausgestaltung der Ausbildungsordnungen ermöglicht Betrieben, am Stand der Technik auszubilden. Mit Blick auf tradierte Gewerketrennungen ist bei der wasserstoffbasierten Wärmeversorgung ein Diskurs zur Arbeitsteilung zwischen den Gewerken anzuraten, damit zukünftig ausgebildete Fachkräfte voll umfänglich an den Anlagen arbeiten dürfen und können. Für bereits ausgebildete Fachkräfte reichen ein- bis zweitägige Weiterbildungen, um den Anforderungen der Wärmepumpeninstallation gerecht zu werden. |

|

Schad-Dankwart, 2023 |

Sektoranalyse zur Fachkräftequalifizierung für den Umgang mit Wasserstoff in der Stahlindustrie. |

In stahlspezifischen Berufen entstehen keine grundsätzlich neuen Qualifikationsbedarfe. Auf operativer Ebene werden Fortbildungen zu grundsätzlichen Eigenschaften von Wasserstoff, zur Bedeutung von Wasserstoff für die Stahlproduktion und zu Sicherheitsaspekten benötigt. |

|

Schneider, 2023 Schneider & Schur, 2023 |

Sektoranalyse zur Fachkräftequalifizierung für den Umgang mit Wasserstoff im Verkehrssektor. |

Aktuell bestehen im Verkehrssektor keine ordnungsrelevanten Anpassungsbedarfe. Operative Qualifizierungsbedarfe auf Fortbildungsebene bestehen zur Sicherheit bei Gashochdrucksystem sowie relevanten Stoff-, Gefahren- und Systemkenntnisse und zur Hochvolttechnik. |

|

Schur et al., 2023 Ronsiek et al., 2024 |

Quantitativer Arbeitskräftebedarf und Arbeitskräfteangebot entlang der Wertschöpfungskette „Wasserstoff“. |

Auf den Arbeitsmarkt hat der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft positive Effekte mit steigendem Fachkräftebedarf bis 2045. Relativ wenig Arbeitsplätze gehen durch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft verloren, sodass Umschulungsmaßnahmen nur in geringem Maße zur Deckung des höheren Arbeitskräftebedarfs beitragen können. Tendenz zu höheren Ansprüchen an die ausgeübten Tätigkeiten der Beschäftigten. Maßnahmen zur Reduktion von Abbruchquoten in der Ausbildung können dazu beitragen, die Bedarfe des Arbeitsmarktes um die benötigten Qualifikationen zu erhöhen. Lebenslanges Lernen gewinnt im Rahmen energetischer Transformationsprozesses an Bedeutung. |

|

Ehrentraut et al., 2024 |

Analyse des Fachkräftebedarfs und der Fachkräftegewinnung im Kontext der energetischen Transformation (u.a. Wasserstoff). |

Quantitativ steigender Fachkräftebedarf bei Rückläufigem Arbeitskräfteangebot. Qualitativ werden insbesondere Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung benötigt. Berufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind relevant. Zeitnahe Aus- und Weiterbildung zur Qualifizierung relevant. |

|

Samray & Schurr, 2024 |

Bestehende Angebote zur beruflichen Weiterbildung im Themenbereich Wasserstoff. |

Wasserstoffhochlauf führt zu einer erhöhten Arbeitskräftenachfrage. Aktuell bestehen noch relativ wenig Fort- und Weiterbildungsangebote zum Wasserstoff. Inhaltlich werden zzt. angeboten: Grundlagenschulungen, Nutzung von Wasserstoff, Transport und Speicherung, Herstellung. |

Eine aktualisierte Szenario-Rechnung im Qube-Projekt … zeigt, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland durch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft im Zeitraum von 2024 bis 2045 im jährlichen Durchschnitt um etwa 57.000 Personen höher liegen wird als in einer Welt ohne Wasserstoffhochlauf … Um die Bedarfe decken zu können, müssen Arbeitskräfte in der Praxis für den Umgang mit Wasserstoff geschult werden. (Samray & Schurr, 2024, S. 56; Schwengler, 2025, S. 8)

Obwohl also eine zeitnahe Zunahme erwartet wird, existiert aktuell im Bereich der spezifischen Weiterbildung noch kein ausgeprägtes Angebot (Samray & Schurr, 2024, S. 56–57).

Die grundsätzliche Relevanz des Themas für die wirtschaftliche Entwicklung und die Berufsbildung ist somit gegeben und wird folgend exemplarisch an einem Qualifizierungsangebot im Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen (btg) dargestellt und reflektiert.

1.2 Gelsenkirchen und die Region als historischer Wasserstoffstandort mit Ambitionen

Die Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen hat eine Tradition, die bis ins Jahr 1863 zurückreicht. Heute findet sich dort die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette – von der Erzeugung und dem Transport bis hin zur Nutzung in chemischen und industriellen Prozessen sowie der industriellen Wärmeerzeugung. Darüber hinaus verfügt der Standort über langjährige Leitungsnetze für verschiedene Energieträger. Ergänzt wird dies durch die Westfälische Hochschule, die seit mehr als zwei Jahrzehnten angewandte Forschung im Bereich Wasserstoff betreibt.

Die Initiative „H2GE – Wasserstoffstandort Gelsenkirchen“ bindet diese umfassenden Kompetenzen und Standortvorteile der Region ein. Sie bringt Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft zusammen und fördert so den Austausch und die Entwicklung innovativer Projekte zur Transformation zur grünen Wasserstoffwirtschaft.

Auf Ebene von Forschung und Bildung agieren in der Region beispielsweise „H2R – H2!Raum Mittelstand Ruhr 2030“ der Westfälischen Hochschule und der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG oder die „H2!Academy – Pilotierung und Aufbau einer H2-Aus-, Fort- und Weiterbildungsakademie“ der IHK Nord Westfalen.

1.3 btg als Entwicklungsarena

Das btg bietet auf Grundlage der schulischen Positionierung „Ingenieurwesen & Design. Talentorientiert. International. Nachhaltig.“ an drei Standorten technische (Bau-, Elektro-, Informations- und Maschinenbautechnik sowie Ingenieurtechnik und -wissenschaft) und gestalterische (Medien-, Farb- und Gestaltungstechnik) Bildungsgänge mit allen potenziellen Abschlüssen des Landes Nordrhein-Westfalen vom Ersten Schulabschluss bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife, vom Berufsschulabschluss bis hin zu drei fachlichen Ausprägungen zu Staatlich geprüften Techniker/innen an. Bei ihrer Kompetenzentwicklung werden die aktuell knapp 2.200 Lernenden von einem knapp 100-köpfigen multiprofessionellen Team aus klassisch ausgebildeten Lehrkräften, von neun Werkstattlehrkräften, zwei Sonderpädagoginnen und fünf Sozialarbeiter/innen begleitet.

Seit einer Dekade nimmt das btg kontinuierlich an schulischen Entwicklungsvorhaben und Modellversuchen wie u. a. „Berufliches Gymnasium für Ingenieurwissenschaften” (2014-2019), „Höhere Berufsfachschule Ingenieurtechnik“ (2019-2024), „Zusatzqualifikation Digitale Fertigungsprozesse” (2019-2024), „Talentschule“ (seit 2020) oder „Berufsfachschule für Ingenieurwesen” (seit 2024) teil.

Im Rahmen des kommunalen Vorhabens „Bildungs- und Innovationscampus“, bei dem explizit u. a. im Lichte einer Dekarbonisierung mit dem Ziel der Stärkung des regionalen Wirtschafts- und Innovationsgeschehens Angebote der beruflichen Bildung, der beruflichen Orientierung sowie Einrichtungen der Wirtschafts- und Innovationsförderung angesiedelt und auch neu geschaffen werden, arbeitet das btg seit 2020 eng mit der Oberbürgermeisterin und den unterschiedlichen Vorstandsbereichen der Stadt Gelsenkirchen zusammen.

Seit 2022 wirkt das btg auch im Projekt „Zukunftscampus Emscher-Lippe“ mit. Das Vorhaben „Zukunftscampus Emscher-Lippe“ geht auf die Ergebnisse der von der NRW-Landesregierung 2018 begonnenen „Ruhr-Konferenz“ zurück (Landesregierung, 2021, S. 62; MHKBD, 2022, S. 66).

Ein Zukunftscampus wird hier verstanden als ein räumlich integrierter Standort von Einrichtungen der beruflichen Bildung und anderer, insbesondere akademischer Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen und Organisationen. Durch die Campussituation soll der Austausch und Wissenstransfer zwischen den Einrichtungen gefördert werden und langfristig die Attraktivität der dualen Ausbildung gesteigert werden. Mit einem Zukunftscampus sollen Herausforderungen an die berufliche Bildung aufgenommen werden, besonders … die Herausforderungen der grünen Transformation adressiert werden. (Scheuplein et al., 2022, S. 8; Scheuplein et al., 2023; Flögel & Stratmann, 2024/2025)

Diese und weitere Aktivitäten führten in den letzten Jahren für das btg zu unterschiedlichen Auszeichnungen wie beispielsweise „Schule der Zukunft“ (2020 mit Rezertifizierungen 2022 und 2024) sowie „Verbraucherschule“ (2020 mit Rezertifizierung 2022) für Nachhaltigkeitsprojekte oder „Europaschule in NRW“ (2021 mit Rezertifizierung 2025) sowie „KMK-Qualitätssiegel“ (2023) für internationale Partnerschaften im Schulbereich.

2 Überlegungen: Weiterbildung bereits in der Erstausbildung aufnehmen

Wie angesprochen, werden im Lichte der oben skizzierten Rahmenbedingungen zur energetischen Wende seit einigen Jahren Weiterbildungsnotwendigkeiten und Optionen einer entsprechenden Qualifizierung diskutiert. Unter dem Aspekt „[ö]konomische[r], ökologische[r], soziale[r] Transformationsprozesse“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024, S. 266) wird in der aktuellen empirischen Bestandsaufnahme für das deutsche Bildungswesen als Herausforderung für die berufliche Bildung auch explizit die „Gewährleistung der Aktualität von Curricula und Prüfungsanforderungen in innovativen Branchen“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024, S. 266) benannt.

Ausgehend von der ‚Nationalen Weiterbildungsstrategie‘ wird mit dem bekannten Ansatz der Zusatzqualifikationen folgend eine solche Option zur Qualifizierung als Grundlage für das hier im Mittelpunkt stehende Entwicklungsvorhaben vorgestellt.

2.1 Nationale Weiterbildungsstrategie 2019/2022 als Rahmen

Grundsätzlich wird „[u]nter Weiterbildung … die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und nach Aufnahme einer Berufstätigkeit verstanden.“ (BLK, 2000, S. 4; auch BMAS & BMBF, 2019, S. 3) Dabei ist die „[b]erufliche Weiterbildung … im Gegensatz zur beruflichen Erstausbildung weniger systematisch organisiert, um neu auftretenden Qualifikationsbedarf möglichst rasch vermitteln zu können.“ (BLK, 2000, S. 3)

Vor dem Hintergrund u. a. einer grundsätzlich notwendigen Fachkräftesicherung und der Intensivierung einer wirtschaftlichen Transformation wurde 2019 von den Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie für Bildung und Forschung die Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS) (BMAS & BMBF, 2021, S. 11; auch BMAS & BMBF, 2019/2022/2025) herausgegeben. In der NWS-Weiterentwicklung 2022 wurde für „Qualifizierungskonzepte in der technologischen und ökologischen Transformation“ (BMAS & BMBF, 2022, S. 11; BMAS & BMBF, 2025, S. 66–75) eine spezielle Arbeitsgruppe ergänzt.

Grundlegend wollen „[m]it der [NWS] ... Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit ihre Anstrengungen für Weiterbildung und Qualifizierung bündeln und weiterentwickeln.“ (BMAS & BMBF, 2019, S. 2) Dabei besteht das Ziel der NWS darin, die berufliche Handlungsfähigkeit mittels Anpassungs- beziehungsweise Erhaltungsqualifizierungen zu sichern und durch Entwicklungs- bzw. Aufstiegsqualifizierungen zu erweitern, so dass berufliche Aufstiege ermöglicht werden (BMAS & BMBF, 2019, S. 5).

In diesem Zusammenhang sollen als ein explizites Handlungsfeld u. a. berufliche, akademische und allgemeine Bildungseinrichtungen im Sinne von Netzwerken strategisch weiterentwickelt werden, um die jeweiligen Angebote noch intensiver aufeinander abgestimmt vorzunehmen und diese miteinander zu verknüpfen (BMAS & BMBF, 2019, S. 19).

2.2 Zusatzqualifikationen als Option zur Verzahnung von Erstausbildung und Weiterbildung

Die berufliche Aus- und Weiterbildung muss auf Arbeitsmarktveränderungen reagieren, etwa durch Anpassungen der relevanten Ausbildungsordnungen. Institutionelle Prozesse können dabei jedoch notwendige Änderungen verzögern oder gar verhindern (Janssen & Leber, 2020, S. 6). In solchen Fällen sind implizite Weiterbildungen in frühen Phasen sinnvoll. Ein zentraler und bereits länger diskutierter Ansatz zur inhaltlich-konzeptionellen Verknüpfung der Erstausbildung mit Bedarfen der Weiterbildung ist die Einführung von sogenannten Zusatzqualifikationen (exemplarisch Tuschke, 1999; BLK, 2000; Berger, 2001; Hartmann et al., 2012; MSW, 2017; Kaufmann et al., 2021/2022; Hofmann & König, 2022).

„Zusatzqualifikationen sind ausbildungsberufsspezifische oder ausbildungsberufsübergreifende, erweiterbare oder zu vertiefende Kompetenzen, die beruflich, persönlich oder gesellschaftlich relevant sind und oberhalb der in der Ausbildungsordnung und den schulischen Unterrichtsvorgaben festgelegten Mindestanforderungen liegen.“ (MSW, 2017, S. 6; ähnlich Tuschke, 1999, S. 13)

Solche Zusatzqualifikationen, deren mögliche Ausprägungen in Tabelle 2 dargestellt sind, können und sollen bereits während oder unmittelbar nach der Erstausbildung erworben werden.

Tabelle 2: Ausprägungen von Zusatzqualifikationen (eigene Erstellung bei inhaltlichem Bezug zu BLK, 2000, S. 10; MSW, 2017, S. 6/12; Hofmann & König, 2022, S. 7)

|

Ausprägung |

Erläuterung |

|

ausbildungsberufbezogene Zusatzqualifikation |

Die Zusatzqualifikation bezieht sich auf einen bestimmten Ausbildungsberuf. |

|

ausbildungsberufübergreifende Zusatzqualifikation |

Die Zusatzqualifikation bezieht sich auf mehrere Ausbildungsberufe. |

|

Zusatzqualifikation im Rahmen des Differenzierungsbereichs |

Angebot des Berufskollegs mit einem Stundenumfang, der sich aus dem für den Differenzierungsbereich im Bildungsplan genannten Umfang bezieht. |

|

erweiterte Zusatzqualifikation |

Angebot des Berufskollegs mit einem Stundenumfang, der über den für den Differenzierungsbereich im Bildungsplan genannten Umfang um bis 80 Unterrichtsstunden hinausgeht und nur mit Zustimmung des Ausbildungsbetriebs möglich ist. |

|

horizontale Zusatzqualifikation |

Zur Erweiterung und/oder Vertiefung berufsbezogener Kompetenzen. |

|

vertikale Zusatzqualifikation |

Zur fachlichen Vertiefung von Kompetenzen auf der Grundlage bereits erworbener Qualifikationen zur Vorbereitung eines beruflichen Aufstiegs. |

|

kodifizierte Zusatzqualifikation |

In der Ausbildungsordnung des jeweiligen Berufs integriertes und konkret benanntes Angebot. |

|

normierte Zusatzqualifikation |

In dem Bildungsplan des jeweiligen Berufs integriertes und konkret benanntes Angebot. |

Legislativ findet sich die Grundlage für solche Zusatzqualifikationen gleichlautend im Berufsbildungsgesetz sowie in der Handwerksordnung: „[Ü]ber das … beschriebene Ausbildungsberufsbild hinaus [können] zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden …, die die berufliche Handlungsfähigkeit ergänzen oder erweitern.“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 BBiG sowie § 26 Abs. 2 Nr. 6 HWO)

Eine unterrichtliche Umsetzung von Zusatzqualifikationen durch die Berufsschule ist (beispielsweise in Nordrhein-Westfalen) ebenfalls rechtlich aufgenommen:

Das Differenzierungsangebot umfasst Stützunterricht zur Sicherung des Ausbildungserfolges und den Erwerb von Zusatzqualifikationen. … Das Differenzierungsangebot kann mit Einverständnis des Ausbildungsbetriebes um bis zu 80 Stunden erhöht werden, wenn ein erweitertes Stützangebot erforderlich ist oder um eine erweiterte Zusatzqualifikation zu ermöglichen. Die nach dem BBiG und der HwO zuständigen Stellen werden zur Vermittlung eingeschaltet, falls dies erforderlich ist. (§ 7 Abs. 2/3 APO-BK, Anlage A; siehe auch § 2 Abs. 4 und § 7 APO-BK, Anlage A)

In einer ministeriellen Handreichung zum Erwerb von Zusatzqualifikationen in Fachklassen des dualen Systems wurden 2017 die in Tabelle 3 angegebenen Kriterien zur Entwicklung qualitativ hochwertiger Zusatzqualifikationen benannt.

Tabelle 3: Kriterien zur Entwicklung qualitativ hochwertiger Zusatzqualifikationen (MSW, 2017, S. 10)

|

Kriterien |

Hinweise |

|

Der Umfang von Zusatzqualifikationen beträgt 40 bis 240 Unterrichtsstunden bzw. 240 bis 480 Unterrichtsstunden bei erweiterten Zusatzqualifikationen. |

Zusatzqualifikationen können Abwesenheitszeiten der Auszubildenden vom Betrieb erhöhen. Zwischen Auszubildenden und Betrieben bedarf es einer frühzeitigen Abstimmung, damit die Planung beider Parteien in Einklang gebracht werden kann. |

|

Inhaltlicher Mindeststandard für eine Zusatzqualifikation ist ein Kompetenzzuwachs oberhalb der Mindestanforderungen der Ausbildungsordnungen (Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan) bzw. der gültigen Bildungspläne und Unterrichtsvorgaben (z. B. Fremdsprachliche Kommunikation). |

Diese fachliche Komponente ist von der zuständigen Bildungsgang- bzw. Fachkonferenz zu prüfen. |

|

Die Zertifizierung kann durch das Berufskolleg oder durch andere Stellen (z. B. IHK, HWK) erfolgen. |

Die Bildungsgang- bzw. Fachkonferenz prüft. |

|

Auszubildende sollen ihren erworbenen Kompetenzzuwachs durch einen qualifizierten Leistungsnachweis belegen. |

Die Zertifizierung enthält Angaben gemäß § 9 Abs. 3 (9.3 zu Abs. 3) APO-BK Allgemeiner Teil. |

|

Von den Berufskollegs werden Zusatzqualifikationen für Auszubildende grundsätzlich kostenlos angeboten. |

Bildungsgangkonferenzen sollten vorab klären, ob durch andere Stellen Kosten anfallen, z.B. durch Gebühren für Abschlussprüfungen. Durch Aufklärungsarbeit bei den Ausbildungsbetrieben könnte die Bereitschaft der Betriebe erhöht werden, anfallende Kosten ganz oder in Teilen zu übernehmen. |

|

Berufskollegs sollten bestehende Kooperationsmöglichkeiten nutzen. |

Zusatzqualifikationen können z. B. mit benachbarten Berufskollegs, Betrieben oder Kammerorganisationen gemeinsam oder alternierend, d. h. wechselweise nach Schuljahren, angeboten werden. So können alle Beteiligten vom gegenseitigen Know-how und den jeweils eingesparten Ressourcen profitieren. |

Exemplarisch wurden bei der Änderungsfortschreibung des hier relevanten Ausbildungsberufs „Mechatroniker/in“ 2018 die folgenden kodifizierten Zusatzqualifikationen im Rahmen der Ausbildungspraxis durch den Ausbildungsbetrieb ohne formale Beteiligung der Berufsschule, aber mit IHK-Prüfung, aufgenommen: Digitale Vernetzung, Programmierung, IT-Sicherheit und Additive Fertigungsverfahren (§ 9 MechatronikerAusbV). Tabelle 4 zeigt die jeweiligen Teile dieser Zusatzqualifikationen (Anlage 2 zu § 10 MechatronikerAusbV).

Tabelle 4: Kodifizierte Zusatzqualifikationen „Mechatroniker/in“ mit Teilaspekten nach §§ 9/10 MechatronikerAusbV

|

Zusatzqualifikation |

Teile der Zusatzqualifikation |

|

Digitale Vernetzung |

Analysieren von technischen Aufträgen und Entwickeln von Lösungen Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten Systemen Betreiben von vernetzten Systemen |

|

Programmierung |

Analysieren von technischen Aufträgen und Entwickeln von Lösungen Anpassen von Softwaremodulen Testen von Softwaremodulen im System |

|

IT-Sicherheit |

Entwickeln von Sicherheitsmaßnahmen Umsetzen von Sicherheitsmaßnahmen Überwachen der Sicherheitsmaßnahmen |

|

Additive Fertigungsverfahren |

Modellieren von Bauteilen Vorbereiten von additiver Fertigung Additives Fertigen von Produkten |

Die erfolgte Evaluation dieser Zusatzqualifikationen (Kaufmann et al., 2021/2022) zeigte u. a., dass an der jeweiligen Berufsschule die Auszubildenden in Bezug auf diese Novellierung 28% den Unterricht mit sehr schlecht oder schlecht, 26 % mit neutral und 36 % mit gut oder sehr gut beurteilten (Kaufmann et al., 2022, S. 39–40).

Bei der Evaluation zeigte sich zudem, dass „Betriebe Z[usatz]Q[ualifikationen], wenn sie sie umsetzen, dies in den meisten Fällen in Kooperation mit Dritten tun“ (Kaufmann et al., 2022, S. 51).

Die Rückmeldungen … lassen den vorläufigen Schluss zu, dass die Zusatzqualifikationen eher ein vorübergehendes Instrument zur Anpassung der Ausbildungsordnungen an die aus der Digitalisierung resultierenden veränderten Qualifikationsanforderungen sind.

Die Ergebnisse bestätigen einerseits, dass die meisten Inhalte, Themen- und Schwerpunktsetzungen der k[odifizierten] Z[usatz]Q[ualifikationen] sowie der geänderten Berufsbildpositionen den Bedarfen der Praxis entsprechen.

Das Format der Zusatzqualifikation findet dagegen andererseits in der Fläche keine breite Akzeptanz. Dies wird deutlich an der Anzahl der bisher durchgeführten Prüfungen, wie auch an den für die nächste Zeit geplanten Teilnahmen an Zusatzqualifikationen. (Kaufmann et al., 2022, S. 52)

Bereits 2012 wurde durch Hartmann et al. (2012, S. 9) im Kontext insbesondere didaktischer Anforderungen einer beruflichen Qualifizierung zur breiten Umsetzung erneuerbarer Energien konstatiert, dass dabei ein Bedarf an Fachkräften bestünde, der nicht auf praktischer Seite durch die jeweiligen Ausbildungsordnungen bzw. auf schulischer Seite durch die Bildungspläne gedeckt sei. „Um diesem Problem zu begegnen, scheinen an die Ausbildung gekoppelte Zusatzqualifikationen am sinnvollsten. Sie ermöglichen eine Abstimmung der (allgemeiner ausgerichteten) Ausbildung auf die spezielleren Bedarfe von regionalen Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien.“

3 Umsetzung: H2VocationalLab zur Weiterbildung in der Erstausbildung

Die aktuell mit der Fragestellung der Qualifizierung für eine energetische Wende befassten forschenden Institutionen betonen durchgängig die Notwendigkeit qualifizierter Fachkräfte im Umgang mit Wasserstoff. Dabei gehen sie aktuell auch davon aus, dass bereits jetzt Bedarfe im Bereich der Weiterbildung für Fachkräfte bestehen (exemplarisch bereits Hartmann et al., 2012, S. 11–12), es aber voraussichtlich keiner neuen Berufsbilder bedarf, sondern bestehende Anknüpfungspunkte der jeweiligen Berufsbilder weiterentwickelt werden (Scheuplein et al., 2022, S. 62–63). Auch empirisch zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des unternehmensbezogenen Engagements zur sozial-ökologischen Transformation und den unternehmensbezogenen Weiterbildungsinvestitionen (Baum & Fournier, 2025, S. 29).

Da bereits heute Engpässe auf zahlreichen spezifischen Arbeitsmärkten bestehen, ist davon auszugehen, dass die Gewinnung von Fachkräften in wasserstoffrelevanten Bereichen und Tätigkeitsfeldern „[f]ür die Betriebe … zusätzliche Rekrutierungsschwierigkeiten nach sich ziehen“ (Schur et al., 2023, S. 42) kann.

Zinke macht aktuell darauf aufmerksam, dass der Ausbildungsberuf „Mechatroniker/in“ (MechatronikerAusbV, 2018) als typischer branchen- und tätigkeitsübergreifender Querschnittsberuf im Kontext der Wasserstofferzeugung und -verwendung von (mindestens) exemplarischer Relevanz für die Berufsbildung im Rahmen der Energiewende ist (Zinke, 2023b, S. 14). Er geht dabei davon aus, dass in solchen Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung eher einzelne Lernsituationen mit Bezug zum Wasserstoff entwickelt und unterrichtet werden und weniger ganze Lerngruppen diesen Bereich zum Schwerpunkt haben werden (Zinke, 2023b, S. 14).

Konkrete Ausgangspunkte zur Beantragung sowie folgend Konzeption und Implementation des neuen Bildungsgangs im btg (Krakau, 2025) waren schulinterne Überlegungen aus den langjährig etablierten Abteilungen Elektrotechnik und Maschinenbautechnik sowie nahezu zeitgleich eine Anfrage des ebenfalls langjährigen dualen Partners der Berufsausbildung Uniper SE im Juni 2022. Die Uniper SE betreibt in Gelsenkirchen u. a. ein großes gewerblich-technisches Ausbildungszentrum, in dem auch für Partnerunternehmen betriebs- und ausbildungspraktische Kompetenzen der Auszubildenden entwickelt werden. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem btg bezieht sich vor allem auf den Ausbildungsberuf „Elektroniker/in für Betriebstechnik“. Unterstützt wurde dieses Anliegen von der ZINQ-Group, einer Unternehmensgruppe der Beschichtungstechnik mit Hauptsitz in Gelsenkirchen und 50 Standorten in Europa. Auch mit der ZINQ-Group arbeitet das btg seit vielen Jahren im Rahmen des Ausbildungsberufs „Verfahrensmechaniker/in für Beschichtungstechnik“ eng zusammen.

Nach der Anfrage von der Unternehmensseite konnte aufgrund der o. g. ohnehin engen Zusammenarbeit mit dem Schulträger sowie der Bezirksregierung Münster als zuständiger Schulaufsicht mit diesen innerhalb weniger Tage eine grundsätzliche Zustimmung zur Einführung des für die Schule neuen Bildungsgangs erzielt werden. In Abstimmung mit Schulträger und Schulaufsicht wurde beschlossen, einen entsprechenden Antrag für den bestehenden Ausbildungsberuf „Mechatroniker/in“ zu stellen. Im Rahmen des in Nordrhein-Westfalen im Bildungsplan ermöglichten Differenzierungsbereichs (MSB, 2019, S. 39) soll dabei im btg durchgängig in allen dreieinhalb Ausbildungsjahren eine Qualifizierung zum Themenfeld „Wasserstoff“ erfolgen.

Der vom btg bei der Bezirksregierung Münster im Spätherbst 2022 gestellte Errichtungsantrag für diesen Bildungsgang erfolgte bei enger Beratung durch die Schulaufsicht der Bezirksregierung auf der Grundlage jeweils einstimmiger Beschlüsse der Schulkonferenz (September 2022) sowie des städtischen Ausschusses für Bildung (November 2022) und des Rates der Stadt Gelsenkirchen (Dezember 2022). Die Bezirksregierung Münster hat den Antrag Ende Januar 2023 genehmigt.

3.1 Bildungsgang konzeptionell gestalten

3.1.1 H2VocationalLab zur prototypische Qualifizierung von Fachkräften

Im Rahmen der weitgehend zeitgleichen Mitarbeit des btg innerhalb des o. g. regionalen Entwicklungsvorhabens „Zukunftscampus Emscher-Lippe“ entstand bei Bezug zur schulischen konzeptionellen Arbeit am neuen Bildungsgang in enger Zusammenarbeit mit dem Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule und der WiN Emscher-Lippe GmbH als regionaler Wirtschaftsförderung das schulische Entwicklungsprojekt H2VocationalLab. Die Grundidee in diesem Entwicklungsprojekt ist in enger Abstimmung mit regionalen Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Initiativen, Stadt Gelsenkirchen und Bezirksregierung Münster die „Gestaltung, prototypische Erprobung und formative Evaluation der Qualifizierung von Fachkräften zum Umgang mit Wasserstoff im Kontext der Energiewende“ (Scheuplein et al., 2023, S. 31).

Das H2VocationalLab ist dabei als „Lab“ im doppelten Sinne zu verstehen: Einerseits erfolgt die Entwicklung und Einrichtung eines attraktiven Lernorts im btg im Sinne eines Technikums, in dem der Differenzierungsschwerpunkt Wasserstoff unterrichtet und erfahren wird. Andererseits handelt sich bei dem Bildungsgang als Entwicklungsvorhaben aber auch um ein Reallabor für die berufsschuliche Ausbildung im dualen System.

„Dem hohen Tempo der Transformationen angemessen[,] wird innovative Erstausbildung durch die schnelle und agile Entwicklung schulischer Inhalte hervorgebracht. Damit steht das Wasserstofflabor für beispielgebende Kompetenzvermittlung am Puls von Forschung und Technik in der beruflichen Erstausbildung im Themenfeld Wasserstoff.“ (Flögel & Stratmann, 2024, S. 16)

Innerhalb des H2VocationalLab fand im Mai 2023 im btg ein Workshop zum neuen Bildungsgang unter Beteiligung des btg-Bildungsgangteams und der Schulleitung mit Mitarbeiter/innen des BIBB, Unternehmensvertretern aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie der KWS Energy Knowledge eG als erfahrene Weiterbildungsinstitution mit Schwerpunkt im Bereich Kraftwerks- und Energietechnik statt. Ziele des Workshops waren einerseits ein allgemeiner Informationsaustausch zu den jeweiligen Entwicklungsständen und Aktivitäten im Bereich der beruflichen Bildung für den Umgang mit Wasserstoff und möglichen Maßnahmen der Zusammenarbeit im Handlungsfeld Wasserstoff, zu Lernortkooperationen und zur prototypischen Weiterentwicklung von Konzepten und Materialien sowie andererseits eine – positiv erfolgte – Validierung der bis dahin erfolgten konzeptionellen btg-Überlegungen zum neuen Bildungsgang. In der Folge dieses Workshops nehmen seit September 2023 die btg-Abteilungs- und Bildungsgangleitung an weiteren Arbeitstreffen mit dem BIBB zur inhaltlichen Entwicklung und Ausdifferenzierung von Unterrichtsmaterialien im Kontext von Wasserstoff teil.

3.1.2 Bildungsgangmanagement im H2VocationalLab

Im Verständnis eines prozessorientierten Bildungsgangmanagements (Sloane, 2007) entsteht seit dem Schuljahr 2022/23 die administrative, personelle und insbesondere didaktische Konzeption des für das btg neuen Bildungsgangs mit dem grundsätzlich neuen Differenzierungsschwerpunkt „Wasserstoff“ auf der Grundlage einer curricularen Analyse (Sloane, 2009, S. 200) des bestehenden Bildungsplans des Landes NRW für „Mechatroniker/innen“ (MSB, 2019) unter Berücksichtigung berufspraktischer Anforderungen.

Der Idee des Ausbildungsberufs als Querschnittsberuf folgend, führte dies bei der Ausgestaltung des KMK-Rahmenlehrplans dazu, dass sich in nahezu allen Lernfeldern dieser Querschnittsansatz spiegelt. Die in der Tabelle 5 dargestellten Lernfelder des Ausbildungsberufes umreißen weitgehend auch das Tätigkeitsfeld der Auszubildenden. Im Bildungsplan Nordrhein-Westfalens sind die 13 Lernfelder des Rahmenlehrplans den drei Bündelungsfächern Arbeitsorganisation, Mechatronische Systeme sowie Mechatronische Prozesse zugeordnet. Einerseits macht dies die unterrichtlich fachadäquate Umsetzung auf der Mikroebene nicht banal, anderseits erfolgt auf dieser Grundlage zzt. der Wasserstoffbezug innerhalb der Lernfelder eher durch die Verwendung wasserstoffbetriebener Anlagen als Lernträger.

Tabelle 5: Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf „Mechatroniker/in“ (MSB, 2019)

|

Lernfeld |

Zeitrichtwert in Unterrichtsstunden / Ausbildungsjahr |

Bündelungsfach |

|

1: Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen |

40 / 1 |

Mechatronische Prozesse |

|

2: Herstellen mechanischer Teilsysteme |

80 / 1 |

Mechatronische Systeme |

|

3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte |

100 / 1 |

Mechatronische Systeme |

|

4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen und hydraulischen Baugruppen |

60 / 1 |

Mechatronische Prozesse |

|

5: Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen |

40 / 1 |

Arbeitsorganisation |

|

6: Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen |

40 / 2 |

Arbeitsorganisation |

|

7: Realisieren mechatronischer Teilsysteme |

100 / 2 |

Mechatronische Systeme |

|

8: Design und Erstellen mechatronischer Systeme |

140 / 2 |

Mechatronische Prozesse |

|

9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen |

80 / 3 |

Mechatronische Prozesse |

|

10: Planen der Montage und Demontage |

40 / 3 |

Arbeitsorganisation |

|

11: Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung |

160 / 3 |

Mechatronische Systeme |

|

12: Vorbeugende Instandhaltung |

80 / 4 |

Mechatronische Prozesse |

|

13: Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden |

60 / 4 |

Arbeitsorganisation |

Im Rahmen einer BIBB-Analyse zu Erzeugung, Speicherung und Transport von Wasserstoff wurden Qualifikationsbedarfe für dort tätige Personen in den Bereichen Bedeutung und Funktion von Wasserstoff, sicherer Umgang mit Wasserstoff und spezifische fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich auf den jeweiligen konkreten Arbeitseinsatz beziehen, identifiziert (Zinke, 2023b, S. 14; siehe auch Abbildung 1).

Abbildung 1: Qualifikationsbedarfe zu Wasserstoff nach Zinke (eigene Erstellung bei inhaltlicher Anlehnung an Zinke, 2023b, S. 14)

Abbildung 1: Qualifikationsbedarfe zu Wasserstoff nach Zinke (eigene Erstellung bei inhaltlicher Anlehnung an Zinke, 2023b, S. 14)

Inhaltlich verwandt zu den Überlegungen Zinkes, aber unabhängig von diesen durch das btg-Bildungsgangteam entwickelt, umfassen die vorgesehenen Schwerpunkte des Differenzierungskurses (siehe auch Tabelle 6) im btg bezogen auf Wasserstoff die Themenfelder: grundsätzliche und sicherheitsrelevante Eigenschaften, ökonomische Bedeutung und rechtliche Grundlagen sowie Gewinnung, Logistik und Nutzung. Das auch mit den Ausbildungsbetrieben abgestimmte Ziel ist dabei eine Sensibilisierung für und eine Grundqualifizierung zum Umgang mit Wasserstoff.

Tabelle 6: Handlungsfelder des Differenzierungskurses im btg

|

Wasserstoffrelevante Handlungsfelder |

Aspekte des Handlungsfeldes |

|

Grundsätzliche Eigenschaften von Wasserstoff beachten. |

Chemische und physikalische Eigenschaften von Gasen im Allgemeinen und Wasserstoff im Besonderen charakterisieren und deren Bedeutung für den betrieblichen Einsatz einordnen. Stoffdaten ermitteln und im Kontext sicherheitstechnischer und prozessrelevanter Fragestellungen nutzen. |

|

Sicherheitsrelevante Eigenschaften von Wasserstoff berücksichtigen. |

Explosionsgrenzen bestimmen und Gefahrenpotenziale bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bewerten. Mechanismen der Wasserstoffversprödung beschreiben und Einflüsse auf die Materialauswahl ableiten. Maßnahmen zur Leckage-Erkennung und -Vermeidung ableiten. |

|

Gewinnung von Wasserstoff einordnen und bewerten. |

Produktions- und Gewinnungsverfahren von Wasserstoff vergleichen und deren Vor- und Nachteile bewerten. Gewinnungsverfahren hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit einordnen und betrieblich relevante Auswahlkriterien formulieren. |

|

Logistische Aspekte von Wasserstoff berücksichtigen. |

Speichertechnologien analysieren und deren Eignung für Kurz- und Langzeitlagerung beurteilen. Transportverfahren (z.B. Druckgas, Verflüssigung, Adsorption) vergleichen und logistische Risiken abschätzen. Kühlverfahren für verflüssigten Wasserstoff erläutern und deren praktischen Einsatz beurteilen. |

|

Nutzungsoptionen von Wasserstoff bewerten und auswählen. |

Brennstoffzellen- und Verbrennungsprozesse beschreiben und anhand technischer Kriterien auswählen. Synthesegas-Herstellung mit Wasserstoff erklären und Einsatzmöglichkeiten gegenüberstellen. |

|

Ökonomische Aspekte der Nutzung von Wasserstoff bewerten. |

Marktanalyse durchführen, Marktakteure identifizieren und deren Einfluss auf Preisstrukturen bewerten. Marktprognosen auswerten und Mengengerüste für Produktion und Verbrauch ableiten. |

|

Rechtliche Aspekte der Nutzung von Wasserstoff beachten. |

Relevante Normen (z. B. ISO, EN) recherchieren und in betrieblichen Regelwerken verankern. Anforderungen an Labor-, Werkstatt- und Schulbetrieb formulieren und praktische Umsetzungsmaßnahmen ableiten. |

Die genannten Themenfelder werden innerhalb des Bildungsgangs allerdings nicht allein im Rahmen des Differenzierungskurses vermittelt. Wasserstoffrelevante Anlagen fungieren zum Teil auch als Lerngegenstände in den Lernsituationen der originären Lernfelder sowie der berufsübergreifenden Fächer.

Wie bereits 2012 von Hartmann et al. (2012, S. 14-16) im Kontext der Verbindung von schulischer Ausbildung im Lernfeld und Zusatzqualifikationen ausführt, hat

[d]iese Vorgehensweise … mehrere Vorteile:

Zum einen werden die teilweise noch unerschlossenen bzw. nur grob beschriebenen Handlungsfelder der Erneuerbaren Energien – insbesondere der Bereich der Instandsetzung und Instandhaltung … – in Form von Arbeitssituationen und Arbeitsaufgaben näher definiert. Dies schafft konkrete Anknüpfungspunkte für eine didaktisch-methodische Interpretation bzw. die Erprobung und Implementierung einschlägiger Lernsituationen im beruflichen Unterricht des jeweiligen Ausbildungsberufes.

Ebenso entstehen Lernsituationen, die am Handlungsfeld orientiert sind, also konkrete Bezüge zur Arbeitswelt haben. Dadurch wird zum einen Unterricht nicht zum Selbstzweck, zum anderen können solche Lernsituationen als „Einheiten“ betrachtet werden, die prinzipiell unabhängig von einem bestimmten Ausbildungsberufsbild sind.

3.2 Bildungsgang (beginnend) implementieren

Ursprünglich war vorgesehen, den berufsschulischen Unterricht im neuen Bildungsgang bereits zum Schuljahr 2023/24 aufzunehmen. Die entsprechenden konzeptionellen und organisatorischen Vorbereitungen waren durch das btg so erfolgt, dass dies möglich gewesen wäre. Trotz einer im Vorfeld breiten Kommunikation, aber einer relativ geringen Anzahl von Auszubildenden aus nur drei Ausbildungsbetrieben, wurde in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster als zuständiger Schulaufsicht, der Stadt Gelsenkirchen als Schulträger und den Betrieben einige Tage vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn entschieden, den Bildungsgang zu diesem Schuljahr noch nicht aufzunehmen.

Der Berufsschulunterricht im neuen Bildungsgang startete daher zum laufenden Schuljahr im August 2024. In der entsprechenden Klasse finden sich nun Auszubildende aus fünf Ausbildungsbetrieben der Branchen Energieerzeugung, Konsumgüterherstellung, Sondermaschinenbau sowie produzierender Industrie.

Unterrichtlich umgesetzt wird der Unterricht im (aktuell) ersten Ausbildungsjahr gemäß der rechtlichen Vorgaben im Umfang von 480 Jahresstunden an wöchentlich alternierend ein bzw. zwei Unterrichtstagen mit 8 bzw. 16 Unterrichtsstunden je Woche (siehe § 5, Abs. 3 APO-BK, Anlage A). Hinzu kommt der Differenzierungsbereich zum Thema „Wasserstoff“.

Das Team des Bildungsgangs umfasst zurzeit fünf Lehrkräfte mit fachlichen Qualifikationen aus den Bereichen Elektro-, Maschinenbau-, Informations- und Chemietechnik sowie Wirtschaftswissenschaften und zwei Lehrkräften mit Qualifikationen für die berufsübergreifenden Fächer.

Die geplante didaktische Jahresplanung für das erste Ausbildungs- und damit Unterrichtsjahr wird für den Differenzierungskurs „Wasserstoff“ mit einer Darstellung der wesentlichen Kompetenzen der Lernsituationen in Tabelle 7 dargestellt:

Tabelle 7: Lernsituationen des Differenzierungskurses im btg im 1. Ausbildungsjahr

|

Lernsituationen |

Wesentliche Kompetenzen der Lernsituation |

|

|

Fachkompetenzen |

Personale Kompetenzen |

|

|

1: Risiken eines gasförmigen Gefahrstoffs (anhand seines Sicherheitsdatenblattes) betrieblich berücksichtigen. |

Mit Wasserstoff unter besonderer Beachtung von spezifischen Gefahren betrieblich umgehen. |

Arbeitsaufträge situationsadäquat ableiten und konkretisieren. Praktische Fachtexte – hier: Sicherheitsdatenblätter – situationsadäquat analysieren und beachten. |

|

2: Das GHS im betrieblichen Alltag nutzen. |

Gefahrgüter und Gefahrstoffe charakterisieren und abgrenzen. Betriebsspezfische Gefahrstoffe kennzeichnen. GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) als Informationssystem betriebsspezifisch nutzen. H- und P-Sätze (Hazard/Precautionary Statements) auf betriebsspezfische Situationen transferieren und daraus Maßnahmen ableiten und berücksichtigen |

Praktische Fachinformationen – hier: GHS-Piktogramme –analysieren und berücksichtigen. GHS-Klassifizierungen im Team kommunizieren. |

|

3: Explosionsgefahr im Umgang mit Wasserstoffgas bewerten und betrieblich berücksichtigen. |

Explosionsgefahr/-vorgang sachgerecht einordnen und beschreiben. Ein Gasgemisch anhand der Explosionsgrenzen bewerten und Gefahren berücksichtigen. |

Schutzmaßnahmen im Fachgespräch begründen. Risikobewertung und Maßnahmenplanung strukturiert dokumentieren. |

|

4: Ein Gaswarngerätes anhand eines selbsterstellten Kriterienkataloges auswählen. |

Einen praxisorientierten Kriterienkatalog zur Auswahl eines Gaswarngerätes unter Einbezug von technischen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Aspekten erstellen. Technische Angebote anhand festgelegter Kriterien vergleichen und bewerten. Geeigneter Arten der Probenahme für spezifische Anwendungsfälle differenzieren und auswählen. Unterschiedliche Messprinzipien zur Gasdetektion analysieren und anwenden. |

Arbeitsergebnisse vor Fachpublikum präsentieren und begründen. Getroffener Entscheidungen argumentativ vertreten und reflektieren. Kriterien für Auswahlprozesse recherchieren und strukturiert dokumentieren. |

|

5: Bedingungen für Phasenübergänge bei Wasserstoff beschreiben und betrieblich berücksichtigen. |

Thermodynamische Bedingungen für Phasenübergänge eines Stoffes exakt ermitteln. Phasenübergängen anhand vorliegender Daten und Phasendiagramme prognostizieren. Betriebliche Maßnahmen zur sicheren Handhabung bei Phasenwechseln verantwortungsbewusst ableiten. |

Phasendiagrammen – hier für Aggregatzustände – anwenden und interpretieren. Tabellen- und Diagramm-Daten kritisch hinterfragen. Fachspezifische Terminologie zu Aggregatzuständen nutzen. Betriebliche Risiken , abschätzen und Kommunizieren. |

|

6: Notwendigen Druck für die Kompression auf ein Zielvolumen berechnen und betrieblich berücksichtigen. |

Physikalisch-technische Zusammenhänge aus Experimentaldaten analytisch ableiten. Das Boyle-Mariotte’schen Gesetzes zur Berechnung von Druck-Volumen-Beziehungen anwenden. Simulationsergebnisse auf betriebliche Fragestellungen transferieren. |

Eine Simulation zur Veranschaulichung und Ableitung des Gesetzes methodisch konzipieren und durchführen. Versuchsaufbau, -durchführung und -auswertung dokumentieren. Technische Fragestellungen im Team kooperativ abstimmen. |

|

7: Erwärmung durch eine Verdichtung berechnen und betrieblich berücksichtigen. |

Adiabatische Zustandsänderungen mittels Poisson-Gleichung beschreiben und berechnen. Adiabatenexponenten für zweiatomige Gase ermitteln und auf Verdichtungsvorgänge anwenden. |

Zielgerichtete KI-Anfragen zur Unterstützung bei komplexen thermodynamischen Berechnungen formulieren. KI-generierte Ergebnissen kritisch bewerten. |

Nach Einschätzung des Bildungsgangteams, zudem gestützt durch erfolgte Unterrichtsbesuche und das Auftreten der Schüler bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wirkt die Lerngruppe nach dem ersten unterrichtlichen Halbjahr nahezu durchgängig überdurchschnittlich motiviert und engagiert. Innerhalb des Unterrichts nehmen schon in dieser frühen Ausbildungsphase durch die Lernenden selbst regulierte Unterrichtsprozesse einen relativ großen Raum ein.

3.3 Überlegungen und Erkenntnisse kommunizieren

Bereits in der Konzeptionsphase des Entwicklungsvorhabens begann aufgrund des hohen Interesses der administrativen Ebenen sowie der Fachöffentlichkeit die Dissemination des Vorhabens sowie der ersten dabei gewonnenen Erkenntnisse:

So wurden die btg-Aktivitäten im Bereich Wasserstoff als Element innovativer Berufsbildung für Gelsenkirchen und die Region im August 2023 in der o. g. Initiative „H2GE – Wasserstoffstandort Gelsenkirchen“ im Rahmen eines Netzwerktreffens vorgestellt und stießen bei den teilnehmenden hochkarätigen Akteuren marktbedeutender Unternehmen und Institutionen der Stadt auf großes Interesse. In Folge der interessierten Diskussion innerhalb des Netzwerktreffens wurde vereinbart, dass das btg der Initiative H2GE als Partner beitritt. Auch im Dezember 2024 wurde im Rahmen eines Netzwerktreffens über Stand und weitere Entwicklung des Bildungsgangs berichtet.

Im Januar 2024 fand im Rahmen der „Fachkräfteoffensive NRW“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) eine Fachveranstaltung als „H2-Praxistag” im btg statt. An der Veranstaltung mit gut 100 Teilnehmenden nahmen neben dem MAGS auch Vertreter/innen von Unternehmen, Kammern, Kommunen, Bezirksregierung Münster, Verbänden, Gewerkschaften, Arbeitsagentur, Jobcenter und der lokalen Politik teil und tauschten sich über die Themen Ausbildung, berufliche Qualifikation und regionale Fachkräftesicherung aus. Die Fachkräfteoffensive NRW ist ein zentrales Vorhaben der Landesregierung und zielt darauf ab, u. a. die Herausforderungen der grünen und digitalen Transformation anzugehen. Sie setzt auf die Stärkung der beruflichen Bildung, die Schaffung verbindlicher Ausbildungsperspektiven und die Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Entsprechend dem Titel der Veranstaltung „Wir packen die Zukunft schon in der Ausbildung an!" wurde ein Schwerpunkt auf den neuen btg-Bildungsgang gelegt.

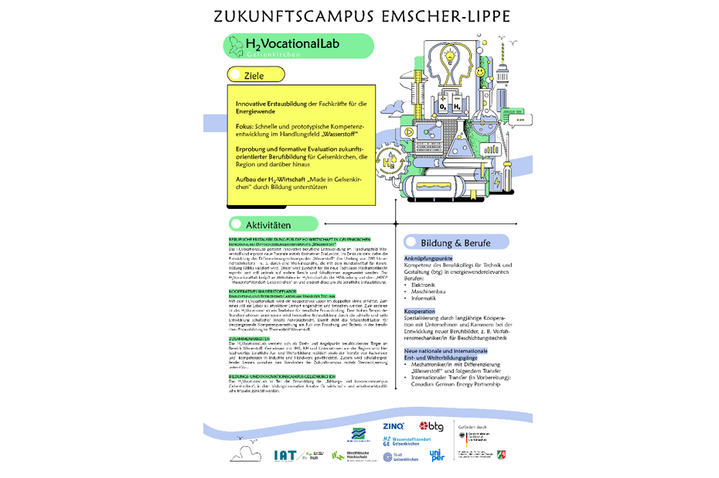

Im Rahmen einer im Juni 2024 vom IAT zusammen mit WiN Emscher-Lippe durchgeführten Tagung zum Thema „Berufliche Bildung für die Energiewende“ mit Teilnehmer/innen aus MAGS, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW (MWIKE), Kommunal- und Landespolitik, Bezirksregierung Münster und Kommunalverwaltungen, Gewerkschaften, Wissenschaft sowie Unternehmen und Kammern stellte das btg die schulischen Aktivitäten im H₂VocationalLab mit dem neuen Wasserstoff-Bildungsgang vor (siehe Abbildung 2: durch IAT zusammen mit btg erstelltem Poster zur Fachtagung; siehe hierzu auch Flögel & Stratmann, 2024/2025).

Abbildung 2: Poster zum H₂VocationalLab

Abbildung 2: Poster zum H₂VocationalLab

Die Wasserstoffaktivitäten des btg‘ finden auch in der im November 2024 in aktualisierter Auflage vorliegenden „Roadmap für die Wasserstoffregion Emscher-Lippe“ der WiN Emscher-Lippe mehrfach Berücksichtigung (WiN Emscher-Lippe, 2024, S. 11/47/72) und zählt damit zu den über 100 Projekten der Wasserstoffwirtschaft der Region.

Im Januar 2025 erfolgte im btg ein Besuch des Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Münster zusammen mit einer größeren Delegation der Bezirksregierung aus den Bereichen Schule sowie Energie- und Strukturpolitik. Zudem nahmen an dem Besuch Vertreter/innen der Stadtspitze, der mitinitiierenden Unternehmen Uniper und ZINQ, der IHK Nord Westfalen sowie der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West teil.

Im Rahmen des Besuchs stellten die Auszubildenden zwei Handlungsprodukte aktueller Lernsituationen des Unterrichts zum Thema Wasserstoff vor:

(i) Fächerübergreifend hat die Klasse die Potenziale von Wasserstoff als nachhaltigem Energieträger untersucht und ihre Ergebnisse in einer Podcast-Reihe festgehalten. Die erste bei dem Besuch vorgestellte Folge widmet sich den Voraussetzungen für den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie sowie den Dimensionen von Nachhaltigkeit bei seiner Nutzung.

(ii) Im Differenzierungskurs hat die Klasse mittels Computersimulation Volumenänderungen und Druckmessungen an einem virtuellen Probegefäß ein Gasgesetz hergeleitet. Die Lernenden präsentieren das Ergebnis und den Ablauf der Erarbeitung einschließlich der verwendeten Simulation.

Unter Einbezug des erstellten Podcast-Beitrags der Lernenden fand ergänzend zum Besuch im März 2025 innerhalb der bestehenden Podcast-Reihe der Bezirksregierung Münster ein Gespräch zum Bildungsgang zwischen dem Regierungspräsidenten und dem btg-Schulleiter – hier Autor dieses Beitrages – statt (Bothe & Krakau, 2025).

4 Reflektion und Transfer: Überlegungen und Erkenntnisse des H2VocationalLab‘ als Weiterbildung in der Erstausbildung

4.1 Überlegungen und Erkenntnisse reflektieren

Ausgehend von den oben unter 2. getätigten Grundlegungen zur Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) und zu Zusatzqualifikationen werden im hier abschließenden Kapitel diese im Bezug zu den bisherigen Erfahrungen des H2VocationalLab‘ reflektierend betrachtet.

4.1.1 Vernetzungen und Kooperationen zum Kompetenzzentrum(?)

Im Rahmen der NWS ist u. a. intendiert, dass sich berufliche, akademische und allgemeine Bildungseinrichtungen miteinander abstimmen und verknüpfen.

Bereits in den Grundüberlegungen des o. g. Zukunftscampus Emscher-Lippe war und ist die Zusammenarbeit der Akteure untereinander und somit der kontinuierliche Wissenstransfer explizit angelegt (Flögel & Stratmann, 2024, S. 3). Neben dem btg mit dem H2VocationalLab sind auch die anderen drei Standorte des Zukunftscampus in Bottrop („Energiewende erlebbar machen“), Datteln („Energiewende smart“) und Recklinghausen („Green Campus“) eng mit den dortigen Berufskollegs verknüpft. Die Tätigkeiten und lokalen Akteure gehen dabei deutlich über die schulische Ebene hinaus und haben somit Wirkungen auf Handwerk, Industrie und Stadtgesellschaft. Die Entwicklungsvorhaben der Standorte sind miteinander verknüpft und ergänzen und fördern sich somit gegenseitig. Die Energiewende wird dabei gemeinsam als Handlungsfeld für die Optimierung der dualen Ausbildung genutzt (Flögel & Stratmann, 2024, S. 9–10).

Aktuell baut das btg im Rahmen der Canadian German Energy Partnership bei Begleitung durch die Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer zur Erweiterung der Aktivitäten des H₂VocationalLab‘ eine Kooperation mit dem Nova Scotia Community College in Halifax, Kanada auf. Dabei sollen perspektivisch gemeinsame Projekte und Austauschmöglichkeiten im Bereich nachhaltiger Technologien, besonders auch im Bereich Wasserstoff, verbunden mit einem sprachlich-kulturellen Austausch, erfolgen. Zur Vorbereitung der Kooperation erfolgte im April 2024 ein Besuch kanadischer Lehrkräfte in Gelsenkirchen, im Oktober 2024 erfolgte der Gegenbesuch in Kanada. Im Mai 2025 wird ein erster Besuch von 5 Schülerinnen und Schülern – gefördert durch die Joachim Herz-Stiftung – in Kanada erfolgen.

Auch im Kontext der o. g. H2!Academy der IHK Nord Westfalen wurde eine beidseitig transferorientierte Zusammenarbeit aufgenommen. „Das Projekt ‚H2!Academy‘ ist darauf ausgerichtet, neue Formate für den Wissens, Ideen- und Technologietransfer im Bereich der Analyse, Entwicklung und Erschließung der Anwendungspotenziale von Wasserstoffsystemen im Mittelstand zu konzipieren und zu erproben.“ (IHK Nord Westfalen, o. J.) Zu den Zielen des Projekts gehören unter anderem die Entwicklung und Erprobung eines Rahmenlehrplans „Industriemeister/in H2“ sowie die Erarbeitung einer bundesweiten Weiterbildungsverordnung zur Wasserstoffnutzung.

Ein Austausch erfolgt ebenso im Rahmen des neuen Bachelorstudiengangs „Wasserstoffsysteme und Erneuerbare Energien“ der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.

Zusammengefasst und unter zusätzlicher Berücksichtigung der geschilderten kooperativen Konzeption des Vorhabens mit IAT, BIBB und WiN Emscher-Lippe erfolgt im H2VocationalLab zwar keine Etablierung eines formalisierten Kompetenzzentrums, aber ein intensiver informeller Kompetenzaustausch.

4.1.2 H₂VocationalLab mit Zusatzqualifikation

Beim Angebot des/der „Mechatroniker/in mit Differenzierungsschwerpunkt Wasserstoff“ handelt es sich über die Schwerpunktsetzung inhaltlich als ausbildungsberufsspezifische erweiterte Kompetenzen, die beruflich und gesellschaftlich relevant sind und oberhalb der im Bildungsplan festgelegten Mindestanforderungen liegen, definitorisch betrachtet (MSW, 2017, S. 6), um eine Zusatzqualifikation.

Wie in Tabelle 8 dargestellt, trifft auch ein Großteil der benannten Kriterien für eine hochwertige Zusatzqualifikation (MSW, 2017, S. 10) auf das Angebot zu. Lediglich der Aspekt einer Zertifizierung erfolgt bislang nicht und wird noch geprüft.

Tabelle 8: Kriterien hochwertiger Zusatzqualifikationen im Lichte des H2VocationalLab

|

Kriterium gemäß MSW, 2017 |

Umsetzung im H2VocationalLab |

|

Der Umfang von Zusatzqualifikationen beträgt 40 bis 240 Unterrichtsstunden bzw. 240 bis 480 Unterrichtsstunden bei erweiterten Zusatzqualifikationen. |

Im dreieinhalbjährigen Bildungsgang „Mechatroniker/in“ ist im Differenzierungskurs „Wasserstoff“ ein Umfang von 160 Unterrichtsstunden vorgesehen. |

|

Inhaltlicher Mindeststandard für eine Zusatzqualifikation ist ein Kompetenzzuwachs oberhalb der Mindestanforderungen der Ausbildungsordnungen (Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan) bzw. der gültigen Bildungspläne und Unterrichtsvorgaben (z. B. Fremdsprachliche Kommunikation). |

Es ist ein qualitativer und quantitativer Kompetenzzuwachs deutlich über dem inhaltlichen Mindeststandard des Bildungsplans „Mechatroniker/in“ vorgesehen. |

|

Die Zertifizierung kann durch das Berufskolleg oder durch andere Stellen (z. B. IHK, HWK) erfolgen. |

Aktuell erfolgt keine Zertifizierung. Eine Zertifizierung durch das btg oder durch andere Stellen, hier die IHK, wird geprüft. |

|

Auszubildende sollen ihren erworbenen Kompetenzzuwachs durch einen qualifizierten Leistungsnachweis belegen. |

Aktuell erfolgt keine Zertifizierung gemäß § 9 Abs. 3 APO-BK. Eine Zertifizierung durch das btg wird geprüft. |

|

Von den Berufskollegs werden Zusatzqualifikationen für Auszubildende grundsätzlich kostenlos angeboten. |

Das Angebot erfolgt durch das btg kostenlos. |

|

Berufskollegs sollten bestehende Kooperationsmöglichkeiten nutzen. |

Kooperationen erfolgen bereits aktuell umfangreich und sollen weiter ausgebaut werden. |

4.2 Überlegungen und Erkenntnisse transferieren

4.2.1 Transfer innerhalb des H₂VocationalLab‘

Bereits in der Konzeptionsphase wurden im btg im Sinne des H2VocationalLab‘ Transferüberlegungen der gewonnenen und im Prozess formativ evaluierend weiterentwickelten Überlegungen und Erkenntnisse angestellt.

Dabei war und ist schulintern beabsichtigt, die im btg bestehenden energiewenderelevanten industriellen und handwerklichen Bildungsgänge des dualen Systems, beispielsweise „Elektroniker/in für Betriebstechnik“, „Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik“, „Kfz-Mechatroniker/in“ oder „Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“, möglichst zeitnah fachlich adäquat mit zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist auch beabsichtigt, die schon grundsätzlich der Weiterbildung zuzurechnenden Bildungsgänge der im btg vertretenen Fachschulen für Technik (gemäß APO-BK, Anlage E) der beiden Fachrichtungen Elektrotechnik sowie Maschinenbautechnik beim Transfer zu berücksichtigen.

Dies erfolgt teilweise bereits implizit, da Lehrkräfte des neuen Bildungsgangteams auch in den genannten Bildungsgängen unterrichten. Über eine im Frühjahr 2025 geplante schulinterne Austauschkonferenz soll die Umsetzung auch explizit erfolgen.

4.2.2 Transfer aus dem H₂VocationalLab

Dem oben angesprochenen Anspruch entsprechend, das H₂VocationalLab (auch) als ein Reallabor für die berufsschulische Ausbildung im dualen System zu betrachten, sollen im Verständnis eines generalisierenden Transfers drei bisherige Erkenntnisse des Entwicklungsvorhabens kurz thematisiert werden.

(1) Kooperation zur Gelingensförderung: Als mindestens Katalysator, wenn nicht sogar als zentrales Gelingenselement in allen Phasen des Entwicklungsvorhabens erwies und erweist sich die hier mehrfach angesprochene Kooperation von Institutionen aus Bildung, Forschung, Administration unterschiedlicher Ebenen, Wirtschaft und wirtschaftsbezogenen Akteuren. Obwohl Kooperationen ohnehin strukturell vielfältig für die Berufsbildung typisch und notwendig sind, zeigt sich hier insbesondere unter dem erfolgten zeitlichen Aspekt der Umsetzung und der erzielten hohen Akzeptanz des Vorhabens nachdrücklich eine solche Sinnhaftigkeit.

(2) Zusammenspiel und Transfer von Aus- und Weiterbildung: Im für das btg neuen Bildungsgang werden auf der Grundlage des Bildungsplans die dort benannten Kompetenzen des Berufs vollständig berücksichtigt und unterrichtlich umgesetzt. Einzelne Lernsituationen berufsbezogener und -übergreifender Fächer nehmen dabei im Sinne eines konkreten ausbildungspraktischen Lerngegenstandes auch wasserstoffbezogene Elemente auf, sind dabei aber auch unabhängig vom Differenzierungskurs umsetzbar. Mit nur relativ geringer Modifikation auf die jeweiligen Berufsbilder können diese zukünftig auch in den bereits geplanten schulinternen Transferbildungsgängen genutzt werden. Die im Differenzierungskurs verorteten wasserstoffspezifischen Inhalte erweitern den fachlichen Kompetenzbereich der Lernenden. Dabei konkretisieren diese Kompetenzen die bislang umrissen beschriebenen Qualifizierungsbedarfe zum Umgang mit Wasserstoff inhaltlich. Zugleich können auch diese entwickelten Lernsituationen auf den Differenzierungsbereich der Transferbildungsgänge übertragen werden.

(3) Reaktionsmöglichkeiten auf regionale Bedarfe: Unterrichtliche Differenzierungsangebote sollen „nach der Leistungsfähigkeit und den Neigungen der Schülerinnen und Schüler und den Anforderungen der Ausbildungsbetriebe von der Schule im Rahmen ihrer organisatorischen Möglichkeiten festgelegt“ (§ 7 Abs. 1 APO-BK, Anlage A) werden. Der bisherige Prozess des Entwicklungsvorhabens ausgehend von konkreten Bedarfen regionaler Unternehmen im Kontext der energetischen Transformation und die ersten Ergebnisse zeigen, dass über Differenzierungsangebote tatsächlich zeitnah auch auf komplexe Situationen berufsschulisch reagiert werden.

Diese skizzierten Erkenntnisse mögen wie sprichwörtliche ‚Binsenweisheit‘ klingen, eine hier dargestellte Umsetzung wird in der schulischen Praxis aber relativ selten vorgenommen.

4.3 Ausblick zur Weiterentwicklung des Vorhabens

Neben der im Rahmen des Bildungsgangs ohnehin notwendigen weiteren Entwicklungsarbeiten im Sinne einer formativen Evaluation sowie für die folgenden Ausbildungsjahrgänge, stehen aktuell folgende Entwicklungsaspekte im Mittelpunkt:

(1) Im Austausch mit dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bezirksregierung Münster und der IHK Nord Westfalen erfolgen Überlegungen zur formalen Entwicklung einer Zusatzqualifikation oder von Modulen zur Weiterbildung bereits in der Ausbildung zum Bereich Wasserstoff.

(2) Verbunden damit ist auch der noch offene Aspekt einer Zertifizierung der erworbenen erweiterten Kompetenzen der Lernenden durch das btg oder eine externe Instanz zu klären.

(3) Nicht zuletzt auf Grundlage der aus Sicht des Bildungsgangteams beobachteten überdurchschnittlich motiviert und engagiert agierenden Lerngruppe, soll dies konzeptionell mit einer didaktischen Schwerpunktsetzung auf selbst regulierten Lernprozessen aufgegriffen werden.

(4) Nachdem es sich bei dem Entwicklungsvorhaben um eine nahezu bespielhafte Konzeptions- und Implementationskooperation handelt, ist im weiteren Verlauf auch eine praktische Lernortkooperation mit Ausbildungsbetrieben und Forschungsinstitutionen beabsichtigt.

(5) Eine aktuell im Bildungsgangteam und mit den Ausbildungsbetrieben erörterte Fragestellung ist die des Unterrichtsmodells: Neben dem zurzeit angewendeten Wochenmodell ist auch ein Blockmodell denkbar und wurde von Betriebsseite als Option bereits angefragt.

Literatur

Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg, APO-BK, Anlage A – Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs, Anlage A – Bildungsgänge der Berufsschule vom 26. Mai 1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. März 2024 (GV. NRW. S. 172).

Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg; APO-BK, Anlage E – Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs, Anlage E – Bildungsgänge der Fachschule vom 26. Mai 1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. März 2024 (GV. NRW. S. 172).

Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher Bildung. wbv.

Baum, M. & Fournier, L. (2025). Betriebliche Weiterbildungsinvestitionen in Zeiten der Transformation. BWP, 54(1), 28–30.

Berger, K. (2001). Zusatzqualifikationen in der betrieblichen Ausbildungspraxis – Organisation und Erfahrungen. BWP, 30(1), 35–39.

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (2000). Erstausbildung und Weiterbildung. Bezüge zwischen beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung. Bericht der BLK. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, 83.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales & Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019). Nationale Weiterbildungsstrategie – Strategiepapier

Bundesministerium für Arbeit und Soziales & Bundesministerium für Bildung und Forschung (2021). Umsetzungsbericht Nationale Weiterbildungsstrategie.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales & Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022). Fortführung und Weiterentwicklung. Nationale Weiterbildungsstrategie. Gemeinsam für ein Jahrzehnt der Weiterbildung – Aufbruch in die Weiterbildungsrepublik.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales & Bundesministerium für Bildung und Forschung (2025). Umsetzungsbericht Nationale Weiterbildungsstrategie. Eigenverlag.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020). Die Nationale Wasserstoffstrategie.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2023). Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie – NWS 2023.

Bothe, A. (Moderator) & Krakau, U. (2025, 21. März). Frischer Wind für die Ausbildung – und für die Energiewende! [Podcast-Folge]. In Bezirksregierung Münster (Hrsg.), Domplatzgespräche. https://open.spotify.com/episode/3hWsxM1Od2CfRly9daihtz?si=1AfCUtoxS1y91og3rv7-MQ

Ehrentraut, O., Greschkow, A., Kreuzer, P., Toborg, H. & Wandhoff, L. (2024). Defossilisierung und Klimaneutralität. Fachkräftebedarf und Fachkräftegewinnung in der Transformation. Studie im Auftrag der DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammer. Prognos AG.

Felk, T. (2022). Sektoranalyse der Chemie- und Raffinerieindustrie. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts „H2PRO: Wasserstoff – Ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende“. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Felkl, T. & Calmez, A. (2023). Wasserstoff – ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende (H2PRO). Forschungsprojekt: Zwischenbericht. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Flögel, F. & Stratmann, L. (2024). Zukunftscampus Emscher-Lippe. Berufliche Bildung für die Energiewende. IAT/WiN Emscher-Lippe.

Flögel, F. & Stratmann, L. C. (2025). Bedarfe und Chancen der beruflichen Bildung für die Energiewende in der Emscher-Lippe-Region. Forschung aktuell, o.A.(1), 1–15.

Hartmann, M. D., Mayer, S., Sawadogo, W. J. E. & Staack, C. (2012). Verbindung von schulischer Ausbildung im Lernfeld und Zusatzqualifikationen. In M. D. Hartmann & S. Mayer (Hrsg.), Erneuerbare Energien – Neue Ausbildungsfelder für die Zukunft. Didaktik und Ausgestaltung von zusätzlichen Qualifikationsangeboten in Kombination mit der dualen Erstausbildung (S. 7–28). W. Bertelsmann Verlag.

Hiller, B. (2023). Wasserstoff für die Wärmeversorgung – erste Bestandsaufnahme zu wasserstoffbasierten Anwendungsfeldern und Anforderungen in der Fachkräftequalifizierung. Eine Sektoranalyse im Rahmen des Projekts „H2PRO: Wasserstoff – Ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende“. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Hiller, B. & Kaufmann, A. (2023). Grüne Wärme – eine Herausforderung für Ausbildungsberufe? BWP, 52(4), 22–26.

Hofmann, S. & König, M. (2022). AusbildungPlus – Zusatzqualifikationen in Zahlen 2021 – Auswertung der Berufsschulangebote. Bundesinstitut für Berufsbildung.

IHK Nord Westfalen (o. J.). H2!Academy. Praxisorientierte Weiterbildungen im Technologiefeld Wasserstoff. IHK. https://www.ihk.de/nordwestfalen/bildung/weiterbildung/h2academy-6048856

Janssen, S. & Leber, U. (2020). Zur Rolle von Weiterbildung in Zeiten von Digitalisierung und technologischem Wandel. Stellungnahme des IAB zur Anhörung der Enquetekommission „Digitale Transformation der Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen” des Landtags Nordrhein-Westfalen am 27. September 2019.

Kaufmann, A., Zinke, G. & Winkler, F. (2021). Evaluation der Zusatzqualifikationen und der neuen integrativen Berufsbildposition der industriellen Metall- und Elektroberufe sowie des Berufs Mechatroniker/-in. Entwicklungsprojekt: Zwischenbericht. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Kaufmann, A., Zinke, G. & Winkler, F. (2022). Evaluation der Zusatzqualifikationen und der neuen integrativen Berufsbildposition der industriellen Metall- und Elektroberufe sowie des Berufs Mechatroniker/-in. Entwicklungsprojekt: Abschlussbericht. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Krakau, U. (2025). Energetische Transformation in der Berufsbildung begleiten: Konzeption und Implementation des Bildungsgangs „Mechatroniker/in mit Differenzierungsschwerpunkt Wasserstoff“ im Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen. Bildung und Beruf, 8(4), 6–13.

Landesregierung [Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen] (2021). Weiter geht’s. #Chancenregion. Fortschrittsbericht 2021.

Leber, U. & Schwengler, B. (2025). Betriebliche Aus- und Weiterbildung als Strategien der Fachkräftesicherung. BWP, 54(1), 8–12.

Verordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker und zur Mechatronikerin (2018). Teil I Nr. 23, 1057–1073.

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (2022). Weiter geht’s. Von Menschen. Für Menschen. In der #Chancenregion. Fortschrittsbericht 2022.

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019). Bildungsplan Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung, die zum Berufsschulabschluss und zum mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) oder zur Fachhochschulreife führen (Anlage A APO-BK). Fachbereich: Technik/Naturwissenschaften. Mechatronikerin/Mechatroniker.

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2017). Handreichung zum Erwerb von Zusatzqualifikationen und erweiterten Zusatzqualifikationen in Fachklassen des dualen Systems.

Ronsiek, L., Schneemann, C., Mönnig, A., Samray, D., Schroer, J. P., Schur, A. C. & Zenk, J. (2024). Arbeitskräftebedarf und Arbeitskräfteangebot entlang der Wertschöpfungskette Wasserstoff: Szenario-v2.1. IAB-Forschungsbericht 7.

Samray, D. & Schur, A. C. (2024). Angebote zur beruflichen Weiterbildung im Themenbereich Wasserstoff. Ergebnisse einer Befragung von Weiterbildungsanbietern. BWP, 53(4), 56–57.

Schad-Dankwart, I. (2023). Sektoranalyse: Wasserstoff in der Stahlindustrie Eine erste Bestandsaufnahme zu technologischen Veränderungen und neuen Anforderungen in der Fachkräftequalifizierung im Rahmen des Projektes „H2Pro: Wasserstoff – Ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende“. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Scheuplein, C., Bretschneider, A. & Flögel, F. (2023). Machbarkeitsstudie: Potenziale für einen Zukunftscampus in der Region Emscher-Lippe. IAT/WiN Emscher-Lippe.

Scheuplein, C., Flögel, F. & Rößler, R. (2022). Ist-Stand-Analyse: Potenziale für einen Zukunftscampus in der Region Emscher-Lippe. Bericht im Rahmen des Projekts „Zielfindungsprozess und Umsetzungsstudie Zukunftscampus Emscher-Lippe“. IAT/WiN Emscher-Lippe.

Schneider, M. (2023). Sektoranalyse: Wasserstoff im Verkehrssektor. Eine erste Bestandsaufnahme zu technologischen Veränderungen und neuen Anforderungen in der Fachkräftequalifizierung. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Schneider, M. & Schur, A. C. (2023). Die Bedeutung des Wasserstoffhochlaufs für den Arbeitsmarkt und die Berufsbildung in Deutschland. BWP, 52(4), 17–21.

Schur, A. C., Mönnig, A., Ronsiek, L., Schneemann, C., Schroer, J. P. & Zenk, J. (2023). Arbeitskräftebedarf und Arbeitskräfteangebot entlang der Wertschöpfungskette „Wasserstoff“. Abschlussbericht der ersten Projektphase. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Sloane, P. F. E. (2007). Bildungsgangarbeit in beruflichen Schulen – ein didaktischer Geschäftsprozess? Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 103(4), 481–496.

Sloane, P. F. E. (2009). Didaktische Analyse und Planung im Lernfeldkonzept. In B. Bonz (Hrsg.), Didaktik und Methodik der Berufsbildung (S. 195–216). Schneider-Verlag.

Tuschke, S. (1999). Differenzierung des Ausbildungsangebotes durch flexibel einsetzbare Zusatzqualifikationen. BWP, 28(2), 8–13.

WiN Emscher-Lippe – WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH (2024). Roadmap2 für die Wasserstoffregion Emscher-Lippe.

Zinke, G. (2022). Sektoranalyse: Erzeugung, Speicherung und Transport von Wasserstoff. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts „H2PRO: Wasserstoff – Ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende“. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Zinke, G. (2023a). Wasserstofferzeugung: wie ist die Berufsausbildung dazu aufgestellt? Lernen und lehren, 38(149), 12–17.

Zinke, G. (2023b). Energiewende. Energiewende am Beispiel Wasserstoff und Implikationen für berufsbildende Schulen. Bildung und Beruf, 6(11), 12–16.

Zinke, G., Felkl, T., Calmez, A., Hiller, B., Schad-Dankwart, I. & Schneider, M. (2021): Wasserstoff – ein Zukunftsthema der beruflichen Bildung im Kontext der Energiewende Forschungsprojekt: Projektbeschreibung. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Zitieren des Beitrags

Krakau, U. (2025). Weiterbildung (bereits) in der Erstausbildung – Einblicke in das Entwicklungsprojekt H2VocationalLab. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 48, 1–26. https://www.bwpat.de/ausgabe48/krakau_bwpat48.pdf