Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Haltung von Weiterbildner:innen zu Transformationen. Eine qualitative Interviewstudie am Beispiel der Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:in in der generalistischen Pflegeausbildung

Mit der Pflegeberufereform hat die praktische Pflegeausbildung an Bedeutung gewonnen. Wie Weiterbildner:innen für Praxisanleitende mit diesen Transformationen umgehen, wird maßgeblich durch deren Haltungen beeinflusst. Diese werden in einem Forschungsprojekt anhand von Expert:innneninterviews aus dem Jahr 2024 erhoben. Aus den Daten konnte die strukturelle Dissonanz zwischen dem Gestaltenwollen von Transformationen und dem Aushaltenmüssen von Grenzen eruiert werden. Die interviewten Weiterbildner:innen zeigen eine hochgradige Motivation, die Gesetzesänderung als Anlass für Verbesserungen der Weiterbildung zu nutzen, und berichten von ihren Hürden und Limitationen im Gestaltungsprozess.

Attitudes of trainers in transformation processes and their significance for professional action. A qualitative interview study using the example of further training to become a practical instructor in generalist nursing training)

In the context of the ongoing reform of the nursing profession, the importance of practical nursing training has increased. The manner in which trainers of practical instructors approach these transformations is found to be significantly influenced by their attitudes. These are being analysed in a research project based on interviews with experts from the year 2024. The data was utilised to identify the structural dissonance between the desire to shape transformations and the necessity to endure limitations. The continuing education trainers interviewed demonstrated a high degree of motivation to utilise the change in the law as an opportunity to enhance continuing education. They also reported on the challenges and limitations they encountered during the design process.

- Details

1 Problemaufriss

In der Pflegeausbildung haben sich aufgrund der Gesetzesnovellierung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) wesentliche Transformationen auf unterschiedlichen Ebenen ergeben (Reiber et al., 2023, S. 2). So sind die Bedeutung der praktischen Ausbildung sowie die Anforderungen an die Praxisanleitenden gestiegen (Klein et al., 2021, S. 13). Den Weiterbildner:innen kommt die Aufgabe zu, die (angehenden) Praxisanleitenden auf ihre neuen, komplexen Aufgaben vorzubereiten. Dazu ist es notwendig, dass sie deren Tätigkeiten durchdenken und antizipieren, denn „die berufsbildungsbezogenen Aufgaben des betrieblichen Bildungspersonals [bilden] einen wichtigen Ansatzpunkt hinsichtlich dessen Qualifizierung und Professionalisierung“ (Harms, 2023, S. 107). Die Weiterbildner:innen sind verantwortlich für die Konzeption sowie kontinuierliche Aktualisierung der Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:in im Sinne des generalistischen Pflegeverständnisses. Dabei finden die erweiterten Aufgabenprofile der Praxisanleitenden ebenso Berücksichtigung wie potenzielle Herausforderungen im beruflichen Kontext.

Diese organisationalen und curricularen Transformationen erfordern eine Anpassung oder gar Neuausrichtung der eigenen Haltungen (Herzberg, Walter, Otte & Dürrschmidt, 2023). Durch die Gesetzesreform wird ein Veränderungsdruck aufgebaut, dem nicht zwingend eine „seriöse“ Umsetzung durch die Akteure in der Bildungslandschaft folgen muss (Herzberg, Walter, Alheit, 2022, S. 88). Vielmehr gilt es, ein gemeinsames Verständnis von generalistischer Pflege sowie von pädagogischem Handeln in den Veränderungsprozessen zu entwickeln. So kann die Motivation gesteigert und die Einsicht in die Notwendigkeit der Ausbildungsreform geschaffen werden (Hatziliadis, 2019, S. 160). Bei den Praxisanleitenden kann diese Haltungsentwicklung durch die Weiterbildung initiiert werden.

Lehrende und damit auch Weiterbildner:innen sind „machtvolle Akteure“ in der Bildungslandschaft (Karakaşoğlu, 2021, S. 12), weshalb sie sich ihrer Haltungen, die sie unweigerlich über ihr Verhalten transportieren, bewusst sein sollten, gerade vor dem Hintergrund ihrer Vorbildfunktion und Wirkung auf die Lernenden (Bohrer 2023b, S. 491; Hattie, 2014, S. 170; Oelkers, 2019, S. 390, Weyland, 2023, S. 561). Haltungen prägen das professionelle Denken und Handeln aller pädagogischen Berufsgruppen und werden daher in der pädagogischen Literatur als ein „ausschlaggebender Faktor“ bezeichnet (Krug & Ritterbusch, 2022, S. 467; Schwer & Solzbacher, 2014, S. 7). Auch die Haltung gegenüber Transformationen wird als zentral beschrieben: Wandlungsbereitschaft sowie Offenheit und Zustimmung zum anstehenden Wandel sind entscheidend für dessen Gestaltung (Tokarski et al., 2024, S. 9).

In der vom Bundesinstitut für Berufsbildung beauftragte Begleitforschung des Veränderungsprozesses zur Einführung der neuen Pflegeausbildungen (BENP) werden verstärkt die Auszubildenden und die Praxisanleitenden betrachtet, während die Weiterbilder:innen bislang wenig berücksichtigt sind (Olden et al., 2023, S. 250).

Um die Haltungen von Weiterbildner:innen in der Weiterbildung von Praxisanleitenden in der Pflege im Kontext der Transformationen zu erfassen, wurden sieben leitfadengestützte Expert:inneninterviews nach Meuser & Nagel (2009) sowie Bogner et al. (2014) geführt. Aus dem Datenmaterial konnte die strukturelle Dissonanz zwischen dem Gestaltenwollen von Transformationen und dem Aushaltenmüssen von Grenzen eruiert werden. Die Haltungen zu Transformationen konkretisieren sich in Überzeugungen zu Transformationen und in Werten, die bei die Transformationsgestaltung wirken. Die Bedeutung der Haltungen wird im Kontext von Transformationen diskutiert.

2 Haltungen zu Transformationen

Im Folgenden wird das Konstrukt Haltungen zunächst allgemein betrachtet und anschließend die Haltungen im Kontext von Transformationen beleuchtet.

Haltungen als Konstrukt aus Überzeugungen und Werten

Haltungen sind bislang weder empirisch eindeutig definiert noch allgemein konsensfähig beschrieben (Fiegert & Solzbacher, 2014, S. 17; Kurbacher & Wüschner, 2016, S. 11; Schwer & Solzbacher, 2014, S. 8). Zentrale Bestandteile von Haltungen bilden Überzeugungen und Werte, die durch Erziehung, Vorbilder, Sozialisation und persönliche Erfahrungen geprägt oder durch Gewöhnung gelernt werden (Baer, 2018, S. 4; Halfmann, 2023, S. 35; Peter, 2018, S. 17).

Haltungen beschreiben das Verhältnis, das eine Person gegenüber sich selbst, anderen Menschen und der Welt einnimmt und stellen somit die „Bezüglichkeit“ eines Menschen dar (Kurbacher, 2023, S. 8). In diesen wechselwirkenden Beziehungen erschließen sich Haltungen (Kurbacher, 2023, S. 7). Dementsprechend ist der Haltungsbegriff vielfältig mit einer enormen Bedeutungsweite und umfasst rationale, emotionale, sensitive, willentliche sowie körperliche Aspekte (Baer, 2018, S. 3; Kurbacher, 2023, S. 7). Haltungen konkretisieren sich in verschiedenen Merkmalen (Kurbacher & Wüschner, 2016, S. 11).

2.1.1 Merkmale und Funktionen von Haltungen

Da alle Menschen in wechselwirkenden Beziehungen und Bezüglichkeiten leben, gibt es keine Haltungslosigkeiten, Haltungen können jedoch unbewusst sein (Baer, 2018, S. 8; Kurbacher, 2023, S. 8). Sie zeigen sich in der Lebensführung und sind eingebettet in einen biografischen und zeitlichen Erfahrungshorizont. Sie stellen damit einen „Zusammenschluss aus Selbst-, Anderen-, Fremd- und Weltbezügen“ dar (Kurbacher, 2023, S. 8). Auf diesem Hintergrund bilden sich Relationen und Verflechtungen, die sich wechselseitig beeinflussen (Kurbacher, 2008, S. 5) und wiederum Erfahrungen generieren (Menth, 2022, S. 251). Haltungen beziehen sich auf das Selbst, formen dieses und sind somit hoch individualisiert (Baer, 2018, S. 4; Kurbacher, 2023, S. 8).

Einerseits betonen die vielfältigen Bezüge von Haltungen deren andauernden und stabilen Charakter (Baer, 2028, S. 5; Kurbacher & Wüschner, 2016, S. 13). Andererseits weisen Haltungen eine Fragilität auf, die kontextsensibles und variables Verhalten ermöglichen (Baer, 2018, S. 4–5; Kuhl, Schwer & Solzbacher 2014, S. 107). Denn Haltungen werden permanent aktualisiert, weiterentwickelt und im Einklang mit individuellen als auch kollektiven Vorstellungen aktiv angepasst (Krug & Ritterbusch, 2022, S. 469; Kurbacher, 2008, S. 7; Kurbacher & Wüschner, 2016, S. 13). Somit beinhalten Haltungen auch den Anspruch, sich kongruent zu verhalten und wirken handlungsmotivierendend, was sich durch Tun oder durch Unterlassen ausdrücken kann (Kurbacher & Wüschner, 2016, S. 11; Menth, 2022, S. 8-9). Haltungen geben Orientierung und helfen, Situationen einzuschätzen. Sie ermöglichen authentisches und reflektiertes Entscheiden und Handeln. Dies gilt auch in komplexen und dringlichen Situationen, die eine mentale Überforderung darstellen (Krug & Ritterbusch, 2022, S. 468). Dabei können sie generell oder spezifisch (Halfmann, 2023, S. 23; Krug & Ritterbusch, 2022, S. 468; Menth, 2023, S. 10) sowie mehr oder weniger explizit und reflektiert sein (Kurbacher, 2008, S. 5).

In verschiedenen Haltungsdefinitionen wird auf die Konstrukte Einstellungen, Überzeugungen und Werte zurückgegriffen (Halfmann, 2023, S. 22; Kuhl et al., 2014, S. 107; Peter, 2018, S. 22).

Der Begriff Einstellungen ist häufig in sozialpsychologischem Kontext zu finden (Kesseler & Fritsche, 2018), wohingegen der Begriff Überzeugungen im pädagogisch-psychologischen Zusammenhang sowie in der Forschung zu professionellem Handeln von Lehrenden überwiegt (Dohrmann 2021, S. 30; Fischer 2020, S. 12; Geiser, 2022, S. 55; Knüsel Schäfer 2020, S. 34; Reusser & Pauli 2014, S. 643). Überzeugungen werden mit Teachers` Beliefs übersetzt und sehr häufig in der internationalen Literatur verwendet (Dohrmann, 2021, S. 16; Glaeser & Dammerer, 2023, S. 256). Aus diesem Grund wird in diesem Beitrag auf Überzeugungen rekurriert. Zudem erscheint der Begriff Werte als zentraler Bestandteil von Haltungen. Beide werden im Folgenden kurz beleuchtet.

2.1.2 Merkmale und Funktionen von Überzeugungen

Überzeugungen stellen subjektives Wissen dar, das auf persönlichen Erfahrungen beruht. Sie sind daher subjektiv und hoch individuell (Dohrmann, 2021, S. 23-24; Fischer, 2020, S. 14; Knüsel Schäfer, 2020, S. 45; Reusser & Pauli, 2014, S. 644), weisen aber auch kollektive Muster auf (Reusser & Pauli, 2014, S. 644). Auf der Mikroebene entstehen Überzeugungen sowohl durch Erfahrungen, die formelles als wertvoll geltendes Wissen umfassen, als auch durch reflexive Auseinandersetzungen (Geiser, 2022, S. 62; Knüsel Schäfer, 2020, S. 60). Auf Meso- und Makroebene beeinflussen Organisationskulturen sowie Sozialisations- und Transmissionsprozesse die Entwicklung von Überzeugungen (Knüsel Schäfer, 2020, S. 60). Überzeugungen steuern die Auswahl von Zielen, beeinflussen die Wahrnehmung und Deutung von Situationen, das didaktische Handeln sowie das Problemlösen und sind somit handlungsleitend (Dohrmann 2021, 17; Glaeser & Dammerer 2023, S. 256; Läge & McCombie, 2015, S. 118; Petermann, 2022, S. 5). Überzeugungen verdeutlichen, was einzelne Lehrende bzw. Weiterbildner:innen subjektiv für richtig und wahr halten, worauf sie vertrauen und welches Professionsideal sie anstreben (Dohrmann, 2021, S. 18; Reusser & Pauli, 2014, S. 644).

Fives & Buehl (2012, S. 478) unterscheiden drei Funktionen von Überzeugungen. Sie dienen zum einen als Filter („Filter“), indem sie die Wahrnehmung und Interpretation von Informationen sowie von Erfahrungen formen oder verzerren. Zum anderen werden je nach Überzeugungen Probleme und Aufgaben unterschiedlich definiert und eingeordnet („Frame“). Überzeugungen lenken das Planen und Handeln von Lehrenden, die sich in entsprechendem Engagement, Einsatzbereitschaft und Motivation zeigen („Guide“) (Dohrmann, 2021, S. 45–46).

2.1.3 Merkmale und Funktionen von Werten

Werte werden sozialen Gruppen oder einer Gesellschaft zugeschrieben und sind von Gesetzen, Umgangsformen sowie Betriebsklima abhängig (Erpenbeck, 2010, S. 43; Wiswede, 2004, S. 112, 617). Sie dienen als Leitlinie für gesellschaftlich und kulturell erwünschtes Verhalten und sind deshalb eher allgemeingültig (Wiswede, 2004, S. 611).

In einer Organisation setzen sich bestimmte Werte für das Handeln der Teams, Gruppen bzw. Individuen durch (Erpenbeck, 2010, S. 46). Diese Werte sind ähnlich wie Überzeugungen als Wert- bzw. Ordnungssysteme verbunden (Erpenbeck, 2010, S. 46; Wiswede, 2004, S. 617) und werden von Institutionen, Teams und Individuen erst erschaffen (Erpenbeck, 2010, S. 46). Abhängig vom Kontext (Aufgabe bzw. Rolle des Einzelnen) werden unterschiedliche Wertsysteme herangezogen, um Bewertungen und Verhaltensweisen abzuleiten (Wittig et al., 2020, S. 18). Die Werte, die in einem Team gültig sind, werden durch die Organisationskultur gerahmt, aber in den Teams durch die dort arbeitenden sich austauschenden Individuen ausgehandelt (Erpenbeck, 2010, S. 47). Damit werden Individuen und Kollektive als Träger von Werten einerseits durch diese geprägt und geformt, und andererseits werden Werte durch Individuen und Kollektive angepasst und verändert (Wurthmann, 2021, S. 1001). Gleichwohl gelten Werte als relativ veränderungsresistent, die sich lediglich graduell an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen (Tippelt, 2019, S. 8; Wurthmann, 2021, S. 1002).

2.1.4 Verhältnis von Überzeugungen und Werten zu Haltungen

Überzeugungen sind sehr individuell und dennoch eingebettet in eine Gesellschaft und von deren Kultur geprägt (Dohrmann, 2021, S. 23–24; Fischer, 2020, S. 14; Knüsel Schäfer, 2020, S. 45; Reusser & Pauli, 2014, S. 644). Werte beziehen sich auf soziale Gruppen (Wiswede, 2004, S. 112, 617) und geben diesen einen Zusammenhalt und eine gemeinsame Orientierung (Wurthmann, 2021, S. 1002). Nicht alle in einer Gesellschaft bzw. Kultur existierenden Werte werden in die Wertorientierung einer Person übernommen.

Die nachfolgenden Ausführungen folgen dem Verständnis, dass Überzeugungen auf individueller Ebene und Werte auf kollektiver Ebene im Vordergrund stehen, wohlwissend, dass beide eng miteinander verschränkt sind.

2.2 Transformation und Haltung

Transformation wird als besondere Form des Wandels beschrieben, die mit einer Änderung von Paradigmen einhergeht (Tokarski et al., 2024, S. 4). Dabei setzt Transformation die Antizipation sowie die Gestaltung der Zukunft voraus, um proaktiv bestehende Strukturen, Prozesse und Verhaltensweisen zu analysieren und umzuwandeln bzw. Neues zu etablieren (Tokarski et al., 2024, S. 4). Da Haltungen auf die Wahrnehmung und die Entscheidungsfindung wirken (Krug & Ritterbusch, 2022, S. 468), beeinflussen sie die Bewertung (komplexer) Situationen und sind als Richtschnur für das Realisieren der Transformation essentiell (Palm & Wagener, 2024, S. 35).

Als erster Schritt im Transformationsprozess müssen alle Beteiligten, wie Mitarbeitende, Teams, Führungspersonen, davon überzeugt sein, dass die anstehende Transformation zum einen möglich und machbar ist und zum anderen eine nachhaltige Verbesserung hervorruft (Neal, 2018, S. 4). Dies ist notwendig, da Transformationen das Unternehmen und die einzelnen Mitarbeitenden „erschüttern“ (Hauff, 2024; S. 61). Hilfreich ist, wenn die angestrebten Transformationen respektive Verbesserungen als Ziele oder Visionen eine starke Motivation für den/die Einzelne:n bilden (Neal, 2018, S. 5; Tokarski et al., 2024, S. 7). Da die Veränderungen beim Individuum beginnen (Hauff, 2024; S. 62), müssen neben rationalen Erfordernissen die Emotionen der Mitarbeitenden fokussiert werden. Die Erfolgschancen von Transformationen werden um das 2,5-fache auf ca. 70% erhöht, wenn die Mitarbeitenden in den anstrengenden und verunsichernden Transformationsprozessen ausreichend unterstützt werden (Dutta & Gardner, 2022, S. 3).

Geduld und das Aushalten von Ungewissheit und Unsicherheit sind ebenso wichtige Voraussetzungen für einen produktiven Umgang mit Transformationen wie gegenseitiges Vertrauen in die Fähigkeiten des/der anderen, gegenseitige Rücksichtnahme und ein Verständnis füreinander auf der Teamebene (Hauff, 2024; S. 61; Neal, 2018, S. 7; 25). Haltungen geben in diesen Umbruchzeiten Halt und sollen vor allem durch die Führungskräfte vorgelebt werden, um die Mitarbeitenden zu motivieren (Malev, 2020). Als wichtige Haltung zu Transformationsprozessen wird auch „das bewusste Reflektieren unserer Handlungen und die darunter liegenden Annahmen und Werte“ beschrieben (Zerbin, 2021, S. 55). Es gibt folglich verschiedene Werte im Team, die Transformationen erleichtern oder sogar erst ermöglichen.

Zur Gestaltung von Wandel und Transformationen werden drei Dimensionen beschrieben:

- Der Wandlungsbedarf beschreibt die Notwendigkeit sowie die Dringlichkeit eines Wandels (Tokarski et al., 2024, S. 9).

- Die Wandlungsbereitschaft verdeutlicht eine entsprechende Haltung, die einen Wandel befürwortet und diesem offen gegenübersteht (Tokarski et al., 2024, S. 9).

- Die Wandlungsfähigkeit zeigt sich, wenn Mitarbeitende und Leitung die für den Wandel notwendigen Schritte mittels passender Methoden, Strategien sowie Strukturen planen, gestalten und realisieren (Tokarski et al., 2024, S. 9).

Dabei gilt die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich zu verändern, als wesentlicher Beitrag seitens der Beschäftigten (Runstedt, 2025, S. 56).

Diese Dimensionen zeigen sich auch in der Transformation in der generalistischen Pflegeausbildung und werden in Bezug auf die Bedeutung der Weiterbildner:innen für die Gestaltung der Transformation dargestellt.

3 Transformationen in der Weiterbildung von Praxisanleiter:innen für die generalistischen Pflegeausbildung

Die Pflegeberufereform hat tiefgreifende Transformationsprozesse ausgelöst (Reiber et al., 2023, S. 2), die sich auch auf die Weiterbildung von Praxisanleiter:innen auswirken. Um die angehenden Praxisanleitenden gut und umfassend auf ihre Aufgaben vorzubereiten, müssen die Weiterbildner:innen die Bedeutung der Veränderung für die praktische Ausbildung antizipieren, dies bei der Neukonzeption der Weiterbildung integrieren und somit proaktiv agieren.

3.1 Wesentliche Transformationen durch das Pflegeberufegesetz für die Ausbildung von Pflegefachpersonen

Mit der grundlegenden Reform der Pflegeausbildung im Pflegeberufegesetz (PflBG) wurde seit Januar 2020 die Trennung des Berufes nach Altersstufen in Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege aufgehoben. Entstanden ist der neue, europaweit anerkannte Beruf der Pflegefachfrau (PFF) bzw. des Pflegefachmanns (PFM) für alle Altersstufen und Versorgungsbereiche (Kriesten, 2021, S. 26–27; Neksa-Arbeitsgruppe, 2020, S. 10). Die hochschulische Ausbildung, die seit Jahren angeboten wird, ist nun gesetzlich abgesichert (Wagner, 2023, S. 17). Erstmalig werden vorbehaltene Tätigkeiten der Pflege formuliert (§4 Absatz 2 PflBG), was einen Meilenstein für die Professionalisierung der Pflege darstellt (Wagner, 2023, S. 15).

Mit dem PflBG werden einheitliche Rahmenlehrpläne auf Bundesebene und ein Rahmenausbildungsplan für die praktische Ausbildung geschaffen. Rahmenlehrpläne für die theoretische Ausbildung existierten bisher lediglich auf Landesebene, konkretere Vorgaben für die praktische Ausbildung sind neu (Fachkommission 2020; Altmann et al., 2021, S. 291). Entsprechend der gesetzlichen Ausrichtung sind die Kompetenzorientierung sowie die Pflegeprozessorientierung als wesentliche Leitprinzipien für die Praxisanleitung zu nennen (Fachkommission, 2020; Reiber et al., 2022, S. 33), die in deren Weiterbildung zu berücksichtigen sind.

3.2 Wesentliche Transformationen durch das Pflegeberufegesetz für die Praxisanleitenden

Für die Qualifizierung von Praxisanleitenden wurden mit der Pflegeberufereform verbindliche Vorgaben auf Bundesebene geschaffen (Bohrer, 2023b, S. 509) und damit die Praxisanleitung als zentrale Instanz des Praxislernens unterstrichen (Großmann et al., 2023, S. 121). Die Weiterbildung gilt als berufspädagogische Zusatzqualifikation, die von 200 Stunden auf 300 Stunden erweitert wurde (§4, Abs. 3 PflAPrV), was dem Aufgabenspektrum und der gestiegenen Komplexität der Praxisanleitung entspricht (Anselmann et al., 2022, S. 77; Tsarouha et al., 2023, S. 104). Neu ist eine jährliche berufspädagogische Fortbildung von 24 Stunden (§4, Abs. 3 PflAPrV).

In Anlehnung an Walter & Bohrer (2020, S. 16) lassen sich vier Aufgabenbereiche der Praxisanleitenden beschreiben. Die didaktisch geplante und strukturierte Anleitungszeit von mindestens 10% der betrieblichen Ausbildungszeit umfasst u. a. Gespräche mit den Auszubildenden, Einschätzung von Lernstand und Unterstützungsbedarf, Umsetzung der strukturierten Anleitung und Einschätzung und Bewertung des Lernerfolgs (Klein et al., 2021, S. 13; Walter & Bohrer, 2020, S. 16). Ein weiterer Aufgabenbereich befasst sich mit der „übrigen“ Lernzeit und dem Lernen und Anleiten im Arbeitsprozess. Hierbei führen Praxisanleitende u.a. situativ Anleitungen durch, erklären und begründen berufliche Handlungen und geben den Lernenden ein Feedback. Teamkolleg:innen sollen in die Anleitungsprozesse eingebunden werden. Der Bereich Aufgabenorganisation, Konzeptentwicklung und Lernortkooperation beinhaltet die Erarbeitung einrichtungsinterner Curricula, die Entwicklung von Arbeits- und Lernaufgaben (Kuckeland et al., 2024), die Organisation und Mitwirkung an internen Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung der Ausbildung sowie Organisatorisches im Alltag, z. B. Konfliktlösung oder Umgang mit Dienstausfall. Der vierte Aufgabenbereich Pädagogische Fort- und Weiterbildung schließt die Teilnahme an pädagogischen Fortbildungen und die pädagogische Fallarbeit, wie die kollegiale Beratung ein (Klein et al., 2021, S. 13–23; Walter & Bohrer, 2020, S. 16).

Ziel ist es, die Auszubildenden entsprechend ihrer bisherigen Lernergebnisse und den vorherigen Einsatzorten an die selbstständige Ausübung pflegerischer Handlungen heranzuführen. Bei der Absprache der konkreten Lernmöglichkeiten sollen die Praxisanleitenden die jeweils individuellen Kompetenzen in Hinblick auf das Ausbildungsziel berücksichtigen. Dies ist eine zentrale und anspruchsvolle Aufgabe, mit der Praxisanleitende Verantwortung für die Auszubildenden und das Erreichen des Ausbildungsziels übernehmen (Tsarouha et al., 2023, S. 104).

Insgesamt wird die Position der Praxisanleiter:innen gestärkt (Arens, 2019, S. 13), da die Gestaltung der praktischen Ausbildung ausschlaggebend für deren Qualität ist (Bonnes, Binkert & Goller 2022, S. 26). In der Begleitstudie BENP konstatieren eine Vielzahl der befragten Praxisanleitenden eine gestiegene Bedeutung der Praxisanleitung sowie eine verstärkte Sichtbarkeit für (Pflege-)Team und Leitung (Tsarouha et al., 2023, S. 109). Dies spiegelt sich in ihrer Rolle gegenüber den Auszubildenden wider. Als Vorbilder und Vertrauensperson beeinflussen die Praxisanleiter:innen die Sozialisation sowie die berufliche Identifikation der Auszubildenden wesentlich und vermitteln in dieser Funktion Werte und ein Pflegeverständnis (Bohrer, 2023b, S. 509, Tsarouha et al., 2023, S. 109–110).

3.3 Bedeutung der Weiterbildner:innen von Praxisanleitenden im Transformationsprozess

Mit der Gesetzesänderung wird ein Wandlungsbedarf sowohl in der Ausbildung zu Pflegefachpersonen als auch in der Weiterbildung zu Praxisanleitenden geschaffen. Dieser wirkt von außen auf die Institutionen ein und ist mit der Pflicht zur Umsetzung verknüpft.

Für die Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:in in der generalistischen Pflegeausbildung existieren eindeutige formale Vorgaben, während für deren inhaltliche Ausgestaltung bundeseinheitliche Instruktionen fehlen (Tsarouha et al., 2023, S. 104), was diesen wichtigen Bereich belanglos erscheinen lässt (Weyland, 2023, S. 564). Entwürfe der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG, 2022), Projektergebnisse wie aus dem Neksa-Projekt (2020) oder CurAP (2020) oder auch die verbindlicheren Vorgaben der Pflegekammern wie Pflegekammer NRW (2023) oder Vereinigung der Pflegenden in Bayern (o. J.) dienen als Orientierung. Die Weiterbildner:innen haben für ihre Bildungsarbeit an dieser Stelle einen großen Gestaltungsspielraum, der mit einer enormen Verantwortung verbunden ist.

Dehnbostel (2020, S. 494) definiert betriebliche Bildungsarbeit als alle „Qualifizierungs- und Berufsbildungsmaßnahmen, die unmittelbar im Unternehmen stattfinden oder von diesem finanziert, veranlasst, durchgeführt oder verantwortet werden“. Damit sind die Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:in zu betrieblicher Bildungsarbeit und die Weiterbildner:innen sowie die Praxisanleitenden zu betrieblichem Bildungspersonal zu zählen. Betriebliche Bildungsarbeit zielt darauf ab, die Handlungskompetenz der Mitarbeiter:innen zu erhalten bzw. zu erweitern und somit die Organisation innovations- und zukunftsfähig aufzustellen (Dehnbostel, 2020, S. 494). Damit sind die Berufsbildung, die Personal- und Organisationsentwicklung zentrale, miteinander verwobene Handlungsfelder der betrieblichen Bildungsarbeit (Dehnbostel, 2020, S. 494), wobei der Praxis „eine Art Scharnierfunktion zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem“ zukommt (Dehnbostel, 2024, S. 71). Dies unterstreicht die Bedeutung der Weiterbildner:innen als auch der Praxisanleitenden für die Anbahnung qualitativer Pflege und der Professionalisierung der Pflegefachkräfte.

Die Vorbildfunktion der Weiterbildner:innen ist ähnlich wie die der Praxisanleitenden nicht zu unterschätzen (Bohrer 2023a, S. 491; Weyland, 2023, S. 561). Deshalb ist anzunehmen, dass Weiterbildner:innen das Bildungs- und Pflegeverständnis der Teilnehmenden und deren Haltungen zu Transformationen respektive der Generalistik prägen. Damit kommt ihnen in der Dimension der Wandlungsbereitschaft eine besondere Bedeutung zu, da die Praxisanleitenden mit ihren Haltungen wiederum Einfluss auf die Auszubildenden nehmen.

In dem Transformationsprozess der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung (Großmann et al., 2023, S. 120) sollen die Weiterbildner:innen aktuelle Entwicklungen frühzeitig erkennen, die Folgen der Transformation abschätzen sowie geeignete Maßnahmen z. B. in Form von passgenauen Bildungsangeboten ableiten (Weyland, 2023, S. 565). Ihre Wandlungsfähigkeit zeigt sich dabei in der Planung, Durchführung und Evaluation der Weiterbildung zum/zur Praxisanleitenden, wobei sie die gesetzlichen Vorgaben, die spezifischen Aufgaben der Praxisanleitenden und die antizipierten Anforderungen sowie Herausforderungen berücksichtigen. Nicht nur in der Gestaltung der Bildungsarbeit, sondern auch für Innovations- und Transformationsprozesse können Weiterbildner:innen als Promotor verstanden werden (Weyland & Kaufhold, 2024, S. 11). Weiterbildner:innen geben demnach nicht nur Wissen weiter, sondern sie bereiten die Mitarbeitenden durch ihre Angebote auf Veränderungen vor und fungieren als Begleiter:innen in diesem Prozess. Für diese Transformationsprozesse sind neben strukturellen Veränderungen auch die Erweiterung von Haltungen unabdingbar (Permantier, 2023, S. 21).

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Forschungsinteresse und Forschungsfrage

Da bislang kaum empirische Daten über Haltungen von Weiterbildner:innen zu Transformationen vorliegen, werden qualitative Interviews geführt. Über eine offene Fragestellung soll zum einen ein Einblick in das Feld geschaffen und zum anderen eine differenzierte Betrachtungsweise sowie eine situative Vertiefung von Aspekten, die im Erkenntnisinteresse stehen, ermöglicht werden (Döring & Bortz, 2016, S. 187; Mayring, 2020, S. 10).

Der übergeordnete Untersuchungsgegenstand wird durch folgende Fragen beschrieben:

- Welche Haltungen nehmen Weiterbildner:innen in der Praxisanleitung zu den Transformationen ein?

- Wodurch werden die Haltungen der Weiterbildner:innen beeinflusst?

Direkte Fragen nach Haltungen wurden vermieden, um keine sozial erwünschten Antworten zu provozieren. Stattdessen wurden Deutungen, Erfahrungen und Verhalten in Situationen rund um die Transformationen fokussiert.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Expert:inneninterviews und Fallauswahl

Das Expert:inneninterview ist eine gängige Methode der empirischen Sozialforschung, das sowohl in der Organisations- als auch in der Bildungsforschung angewendet wird (Meuser & Nagel, 2009, S. 465). Expert:innen verfügen über besonderes praxiswirksames Wissen, das sie weitergeben, zur Problemlösung nutzen und reflektieren können (Bogner et al., 2014, S. 12-13; Gläser & Laudel, 2010, S. 12).

Im vorliegenden Vorhaben wird Wissen zur Planung und Umsetzung der Transformation hinsichtlich der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung und der damit verbundenen Veränderungen und Anforderungen an die Fort- und Weiterbildung erhoben (Gläser &Laudel 2010, S. 11). Ebenso erläutern die Weiterbildner:innen ihre Einschätzungen zu den Transformationsprozessen und den Umgang damit (Przyborski &Wohlrab-Sahr, 2021, S. 156). Expert:innen sind hierbei die Weiterbildner:innen, die den Transformationsprozess mitgestalten und umsetzen. Deshalb wurden als Auswahlkriterien für die Interviewpartner:innen zum einen die Seminartätigkeit in der Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:in in der Pflegeausbildung festgelegt. Zum anderen soll die Tätigkeit als Weiterbildner:in seit mindestens drei Jahren bestehen, sodass die interviewten Personen die Transformationen im Zuge der Einführung der Generalistik miterlebt und mitgestaltet haben. Mit drei Jahren Berufserfahrung haben die Weiterbildner:innen laut Benner (2017, S. 67–68) die Stufe der kompetent Handelnden erreicht, sodass sie Problemlagen analysieren sowie planvoll und reflektiert damit umgehen können.

Um Zugang zum Feld zu erhalten, wurden einschlägige Institutionen angeschrieben und darüber hinaus über das Schneeballprinzip weitere Interviewpartner:innen gewonnen (Misoch, 2019, S. 207, 208; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 235, 236). Dieses Vorgehen lässt vermuten, dass vorwiegend Personen mit einer hohen beruflichen Motivation und einer starken Bindung zu ihrem Tätigkeitsfeld an der Befragung teilnahmen.

Insgesamt wurden sieben Personen aus vier verschiedenen Institutionen und drei unterschiedlichen Bundesländern interviewt. Sechs der Befragten haben eine Ausbildung in der Gesundheits-und Krankenpflege, eine Person in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege absolviert. Die Berufserfahrung in der Pflege wird zwischen 5 und 20 Jahren angegeben, die Berufserfahrung in der Fort- und Weiterbildung mit 3-27 Jahren. Die Qualifikation als Praxisanleiter:in besitzen vier Personen mit 5-20 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich. Alle haben als höchste berufspädagogische Qualifikation einen Masterabschluss.

4.2.2 Interviewleitfaden

Die halbstrukturierten Interviews werden leitfadengestützt durchgeführt, um eine sinnvolle Strukturierung und systematische Informationssammlung zu fokussieren (Helfferich, 2022, S. 876, Misoch, 2019, S. 65) und dennoch auf eine größtmögliche Offenheit zu achten (Helfferich, 2022, S. 878–879). Der Interviewleitfaden ist an das Vier-Quadranten-Modell nach Ken Wilber (1996, 2009) angelehnt und nimmt die Innen- und die Außensicht der Weiterbildner:innen als Individuen sowie die Innen- und Außensicht des Teams und der Organisation in den Blick. Diese Basis ermöglicht einen umfassenden Blick auf die Transformationsprozesse sowie die zugrundeliegenden Haltungen, Motive, Wünsche. Da in der vorliegenden Arbeit die Weiterbildner:innen befragt wurden, sind die Innen- und Außensicht des Individuums am deutlichsten beschrieben.

4.3 Datenauswertung mit dem Kodierverfahren der Grounded Theory Methodologie

Die vollständig transkribierten Interviews wurden mittels des Kodierverfahrens der Grounded Theory Methodologie nach Corbin & Strauss (1996) analysiert und ausgewertet. Dazu wurde die Kodiermethode des ständigen Vergleichens angewendet, das in offenes, axiales und selektives Kodieren unterteilt wird (Glaser & Strauss, 2005, S. 107–111; Mey & Mruck, 2010, S. 616; Strauss & Corbin, 1996, S. 44).

Zunächst wurde gemäß dem offenen Kodieren eine Vielzahl an Codes gebildet. Diese wurden anhand eines Farbsystems in erste Kategorien zusammengefasst, die sich zunächst an den unterschiedlichen Perspektiven Individuum und Team sowie den zugrundeliegenden Haltungen orientierten. Dabei wurden unter der Perspektive ‘Individuum‘ Überzeugungen und unter der Perspektive ‘Team‘ Werte identifiziert. Mit diesem Schritt wurde bereits das axiale Kodieren integriert, indem (Sub-)Kategorien für die einzelnen Codes herausgearbeitet wurden. Während des Prozesses wurden einzelne (Sub-)Kategorien wieder aufgelöst bzw. Codes neu zugeordnet und somit der zyklische und immer wieder vergleichende Prozess durchlaufen. Bei diesem selektiven Kodieren waren in allen Interviews die Codes des Aushaltenmüssens und der gleichzeitige Gestaltungswille besonders auffällig, weshalb dieses Spannungsfeld besondere Beachtung findet.

Die so entstandenen Kategorien sind den unterschiedlichen Perspektiven zugeordnet und durch Oberkategorien zusammengefasst sowie durch Subkategorien näher beschrieben. Die Auswahl der (Sub-)Kategorien erfolgten aufgrund von Relevanz sowie der Anzahl der Nennungen.

Da die Erhebung die Haltungen der Weiterbildner:innen fokussiert, diese aber nicht direkt abgefragt werden, ist der interpretative Anteil des axialen und selektiven Kodierens hervorzuheben.

5 Ergebnisdarstellung: Haltungen von Weiterbildner:innen zu Transformationen

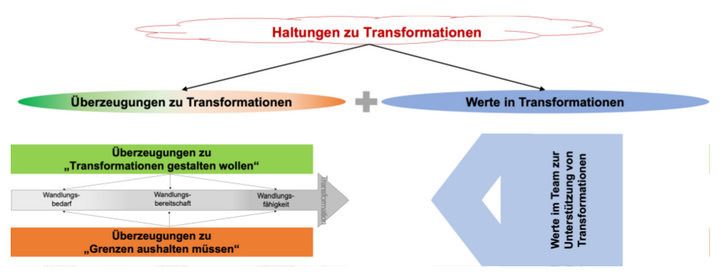

Aus dem vorliegenden Datenmaterial konnten Haltungen zu Transformationen aus der Perspektive der Weiterbildner:innen abgeleitet werden, die sich in Überzeugungen zu Transformationen sowie in Werten, die bei der Gestaltung von Transformationen wirksam sind, konkretisieren. Die Überzeugungen zu Transformationen zeigen sich in einer strukturellen Dissonanz zwischen dem Gestaltenwollen von Transformationen und dem Aushaltenmüssen von Grenzen. Als Werte im Team wurden solche genannt, die für den Transformationsprozess förderlich sind (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Haltungen zu Transformationen (Eigene Darstellung)

Abbildung 1: Haltungen zu Transformationen (Eigene Darstellung)

Die Kategorien der Überzeugungen lassen sich den Dimensionen von Transformationen zuordnen, wobei die Überzeugungen zu „Transformationen gestalten wollen“ sich positiv auf die Transformation auswirken und die Überzeugungen zu „Grenzen aushalten müssen“ eher hinderlichen Charakter für den Wandel aufweisen.

5.1 Überzeugungen zu „Transformationen gestalten wollen“

Die Überzeugungen zu Transformationen bilden ein Spannungsfeld zwischen dem Gestaltenwollen einerseits und dem Aushaltenmüssen von Grenzen andererseits. Einige Kategorien berühren zwei Dimensionen der Transformationsgestaltung und sind dementsprechend intermediär verortet (s. Abb. 2). Zur Beschreibung der Dissonanz werden ausgewählte Kategorien genauer dargestellt.

Die Überzeugungen zur Sinnhaftigkeit von Transformationen (1) zeigen, dass die interviewten Weiterbildner:innen die Generalistik als sinnvolle Entwicklung sehen, die für die Pflege einen Fortschritt bedeutet. Neben der Sinnhaftigkeit der Generalistik werden Transformationen allgemein als eine Chance zur Verbesserung der Weiterbildung betrachtet, was in folgendem Zitat deutlich wird:

Also ich finde auch immer, dass es eine Chance ist, ne. Man kann sich immer weiterentwickeln daran, finde ich. Und ja, ich finde immer so, dieser Meckermodus hilft halt nichts. Man muss/ man kann dem Alten so ein bisschen hinterher trauern, aber dann muss man schon auch in der Gegenwart ankommen und sagen ‚Jetzt ist es einfach so‘, Hände aus der Hosentasche und jetzt packen wir es halt an und dann können wir es ja auch mitgestalten. (WB_PA_01, Z. 173–178).

Diese Chance birgt einen Gestaltungsspielraum, der positiv bewertet wird und der auch deutlich macht, dass die Weiterbildner:innen es als ihre Aufgabe betrachten, den Transformationsprozess bezogen auf die Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:in verantwortlich mitzugestalten und voranzubringen: „Dieses Erneuern ist eben sowohl für die Motivation als auch für die Qualität der Arbeit unerlässlich.“ (WB_PA_07, Z. 730–731). Damit erkennen sie zum einen den Wandlungsbedarf und zeigen auch eine deutliche Wandlungsbereitschaft.

Abbildung 2: Überzeugungen von Weiterbildner:innen zu Transformationen (Eigene Darstellung)

Abbildung 2: Überzeugungen von Weiterbildner:innen zu Transformationen (Eigene Darstellung)

Die Überzeugungen zu Merkmalen von Transformationen (2) stellen Veränderungen als Normalzustand und als fortlaufend anstehend dar, mit dem Ziel aktuelle Entwicklungen in die Weiterbildung zu integrieren: „Das ist egal, ob das die Weiterbildung zur Praxisanleitung ist oder zur Stationsleitung oder ob das das Leben ist oder der Beruf. Es gibt generell Veränderungen. […] das ist für mich Normalität.“ (WB_PA_03, Z. 453–456). Es besteht demnach ein ständiger Wandlungsbedarf, der mit einer selbstverständlichen Bereitschaft zum Wandel einhergeht. Gleichzeitig werden Transformationen als arbeitsintensiv und anstrengend beschrieben, die Verunsicherungen mit sich bringen: „Veränderungen, also wenn ich jetzt ein Gefühl benennen müsste, ist auch erstmal immer UNSICHERHEIT. Weil ich dann nicht weiß, was kommt, was passiert.“ (WB_PA_02, Z. 332–334).

Die befragten Weiterbildner:innen betrachten diese Herausforderungen als typischen Bestandteil von Transformationsprozessen, die nicht als hemmend empfunden werden.

Die Überzeugungen zur Bedeutung von Haltungen zu Transformationen (3) betonen insbesondere die eigenen Haltungen als zentralen Einflussfaktor. Eigene Haltungen zu Transformationen und zur Generalistik sind notwendig und mussten auch von den Weiterbildner:innen erst entwickelt werden: „Am Anfang war es eher so das Gefühl der Überforderung. Wie will man das alles unter einen Hut bekommen, weil man ja selber sich auch erst mal eine Meinung dazu bilden musste und sich sicher fühlen musste.“ (WB_PA_04, Z. 120–123). Gleichzeitig sind sich die Weiterbildner:innen bewusst, dass sie in den Weiterbildungskursen eine Haltung vertreten und sich positionieren müssen, was wiederum Einfluss auf die Weiterbildungsteilnehmenden nimmt. Im Prozess der Haltungsbildung wird neben der Wissensaneignung der Austausch mit Kolleg:innen und im Team als hilfreich erlebt. Dabei werden die eigenen Haltungen reflektiert und bei Bedarf angepasst. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass Haltungen durch andere Personen beeinflusst werden und grundsätzlich veränderbar sind. Die Beschreibung dieser Überzeugungen verdeutlicht die grundsätzliche Wandlungsbereitschaft der befragten Akteur:innen und zeigt zugleich Strategien im Umgang mit Neuerungen auf, was auf eine ausgeprägte Wandlungsfähigkeit schließen lässt.

Eine positive Haltung gegenüber der Generalistik zu schaffen, sehen die Weiterbildner:innen als ihre Aufgabe in Transformationen (4). Dabei fokussieren sie die angehenden Praxisanleiter:innen innerhalb der Weiterbildungskurse sowie die Pflegeteams in den Praxiseinrichtungen. Haltungsbildung geschieht einerseits über Wissensvermittlung und Aufklärung, andererseits zeigten die Weiterbildner:innen viel Verständnis für die Situation der Beteiligten: „WIR, wir haben schon auch/ also immer versucht die Ängste ernst zu nehmen und da gemeinsam mitzuarbeiten. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt auch.“ (WB_PA_01, Z. 62–63). Eine weitere Aufgabe wird in der Begleitung der Praxisanleitenden gesehen, um diese auf die komplexe Aufgabe in der praktischen Ausbildung vorzubereiten und auch darüber hinaus zu unterstützen: „Also es ist klar, dass die Praxisanleitung sehr viel mehr Verantwortungsbereiche auch bekommen hat. Das heißt, dass das für uns auch die Konsequenz hat, dass wir sie näher begleiten. […]. Da sind wir tatsächlich viel enger dran.“ (WB_PA_06, Z. 15–21). In der Umsetzung von geeigneten Maßnahmen, die die Wandlungsbereitschaft anderer Akteur:innen positiv beeinflussen sollen, legen die Weiterbildner:innen ihre Wandlungsfähigkeit dar.

Mit der Kategorie Überzeugungen zu hilfreichen Faktoren im Umgang mit Transformationen (5) formulieren die Weiterbildner:innen einige Persönlichkeitseigenschaften wie Offenheit, Flexibilität, Gelassenheit, Geduld mit Menschen in Transformationsprozessen, innovativ und kritikfähig sein, die sich positive auf den Prozess auswirken. Ebenfalls als förderlich im Umgang mit Transformationen werden Aspekte wie Wissensaneignung, Kommunikation und Austausch erlebt. Besonders durch den Austausch im Team finden eine selbstverständliche Reflexion und Evaluation der Maßnahmen statt. Das Team wird als Ressource beschrieben, dass Sicherheit im Handeln gibt. Die Freiheit in der Gestaltung und Neukonzeption der Weiterbildung, sowohl aufgrund der wenigen gesetzlichen Vorgaben als auch durch Gestaltungsspielraum, der von Seiten der Organisationsleitung gewährt wird, wird ebenfalls als hilfreich eingestuft.

Dieser Spielraum und die Atmosphäre im Team ermöglichen es den Weiterbildner:innen geeignete Maßnahmen umzusetzen bzw. zu erproben und damit ihre Wandlungsfähigkeit zu zeigen.

Eine weitere Kategorie stellt die Überzeugungen zur eigenen Wirksamkeit in Transformationen (6) dar. Da die Weiterbildung für Praxisanleitende auch für andere Berufsgruppen verändert wurde, sind viele Weiterbildner:innen mittlerweile erfahren im Umgang mit Transformationsprozessen. Dies erleichtert ihnen den Umgang damit und lässt sie zuversichtlich sein, dass die eigene Wandlungsfähigkeit auch in weiteren Transformationsprozessen wirksam ist.

5.2 Überzeugungen zu „Grenzen aushalten müssen“

In den Interviews beschreiben die Weiterbildner:innen verschiedene Grenzen bei der Umsetzung der Transformationen, die außerhalb ihres Einflussbereichs der liegen und deshalb ausgehalten werden müssen. Der begrenzte Einfluss auf die Grenzen wird in Überzeugungen sichtbar.

Die Überzeugungen zu erforderlichen Anpassungen für eine Optimierung der Transformationen (7) basieren auf der Einschätzung der Weiterbildner:innen, dass die Dauer der Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter:innen nicht ausreicht, um eine angemessene inhaltliche Vertiefung zu ermöglichen. Begründet wird dies mit der gestiegenen Bedeutung und den erweiterten Anforderungen an Praxisanleitende im Rahmen der praktischen Ausbildung.

Bei Praxisanleitung […] haben [wir] viel weniger Stunden. […] Alle Praxisanleitende, die ich kenne, sind super in ihrem Rahmen der Möglichkeiten, aber man muss ja auch sehen, was die für Inhalte in der Weiterbildung hatten, […]. Und ich finde es einfach schade, […] weil die jetzt inhaltlich auch gar nicht das Handwerk dazu besitzen, dass so in die Umsetzung zu kriegen. Und deswegen würde ich halt immer dazu plädieren, das halt zu erweitern. (WB_PA_04, Z. 803–820).

Hier wird ein Wandlungsbedarf angesprochen, den die Weiterbildner:innen beispielsweise über indirekte Wege wie Berufsverbände zu adressieren versuchen.

Der Überzeugungen zum niedrigen Stellenwert der Bildung in der Organisation (8) beschreibt, dass in den Praxiseinrichtungen der Versorgungsauftrag vor den Bildungsauftrag gestellt wird. Somit erhält die pädagogische Arbeit der Praxisanleitenden nicht die Anerkennung, die sie auch angesichts der gestiegenen Bedeutung der praktischen Ausbildung verdient und führt zusätzlich zu einem Dilemma für die Praxisanleitenden: „Also ich sehe, dass hier immer versucht wird, eine Balance/ die stehen ständig im Dilemma die Praxisanleitenden, weil sie nicht wissen/ wir haben zum einen einen Personalmangel, wir haben ein Zeitproblem und wir müssen die Leute gut ausbilden.“ (WB_PA_03, Z. 108–111).

Es wird jedoch betont, dass es einrichtungsspezifisch Unterschiede gibt und eine Umsetzung der Praxisanleitung durchaus gelingen kann. Inwiefern ein Wandlungsbedarf besteht, wird dementsprechend einrichtungsabhängig kontrovers eingeschätzt, der Stellenwert der Bildung in den jeweiligen Organisationen wirkt sich auf die Wandlungsbereitschaft aus.

Die Überzeugungen, dass Transformationen, wie die Generalistik Widerstände auslösen (9) fußt auf den Erfahrungen der Weiterbildner:innen, dass sowohl Weiterbildungsteilnehmende, Personen aus dem Weiterbildungsteam als auch aus den Praxiseinrichtungen Vorbehalte gegen die veränderte generalistische Pflegeausbildung haben. Es besteht die Überzeugung, dass Widerstände unter anderem durch fehlendes Wissen verursacht werden.

Die sagen natürlich auch noch: ‚Das ist alles doof und die frühere Ausbildung war viel besser.‘ Einfach aufgrund der Unkenntnis. Mhm, also das unterstelle ich denen jetzt mal, die Unkenntnis, aber das ist schon so, was die auch rückmelden. Und wenn man denen mal ein bisschen davon erzählt, dann sagen sie auch so: ‚Okay, so schlecht ist das ja gar nicht.‘ (WB_PA_05, Z. 383–390).

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ausreichend Wissen die Haltung zur Generalistik positiv beeinflussen kann. Diese Überzeugungen beeinflussen wesentlich die Wandlungsbereitschaft.

Die Überzeugungen zum eigenen begrenzten Einfluss auf Grenzen in Transformationen (10) reflektiert die eingeschränkte Möglichkeit, die Haltungen der beteiligten Akteur:innen und darüber deren Wandlungsbereitschaft zu beeinflussen. Außerdem stoßen die Weiterbildner:innen bei der Umsetzung der Transformation auf Grenzen, die unterschiedliche Bereich sowie unterschiedlichen Ebenen betreffen. Grenzen empfinden die Weiterbildner:innen zum einen organisationsintern, wenn sie nicht oder nur bedingt in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, die ihren Arbeitsbereich betreffen und wodurch sie Einfluss auf Rahmenbedingungen nehmen könnten. Zum anderen bestehen Grenzen mit den kooperierenden Praxiseinrichtungen und der Art und Weise, wie dort die Praxisanleitung gestaltet und umgesetzt wird. Die organisationsinternen Grenzen beeinflussen direkt die Wandlungsfähigkeit. Mit den Grenzen bezogen auf die Praxiseinrichtungen werden die Möglichkeiten zur Umsetzung der Neuerungen, die von den Weiterbildner:innen angebahnt werden, deutlich erschwert. Da hier weitere Strategien notwendig wären, nehmen diese Grenzen indirekt Einfluss auf die Wandlungsfähigkeit.

Trotz allem suchen die Weiterbildner:innen nach Handlungsspielräumen, um gezielt förderliche Bedingungen für die Professionalisierung der Pflege sowie der Praxisanleitenden zu schaffen und ihre Vision für den Wandel zu realisieren. Denn den befragten Weiterbildner:innen ist es wichtig, die Bedeutung der Praxisanleitenden, die ihnen im Rahmen der Pflegeausbildung zukommt, sichtbar werden zu lassen und für eine entsprechende Anerkennung zu sorgen. Konkret beschreiben die interviewten Personen, die Profession Pflege vorantreiben und weiterentwickeln zu wollen, indem sie die (angehenden) Praxisanleitenden professionalisieren und der Vorbildfunktion der Praxisanleitung gerecht werden. Letztendlich möchten sie den Stellenwert der Praxisanleitung für die praktische Ausbildung hervorheben und die Auszubildenden bestmöglich auf den Pflegeberuf vorbereitet wissen: „Und da sehe ich auch so meinen Auftrag, dass wir natürlich gute Praxisanleitende ausbilden, die dann wiederum unsere Auszubildenden ausbilden, so dass wir auch die Patientenversorgung weiterhin leisten können.“ (WB_PA_05, Z. 278–280). Der Gestaltungswille wird durch das Team unterstützt.

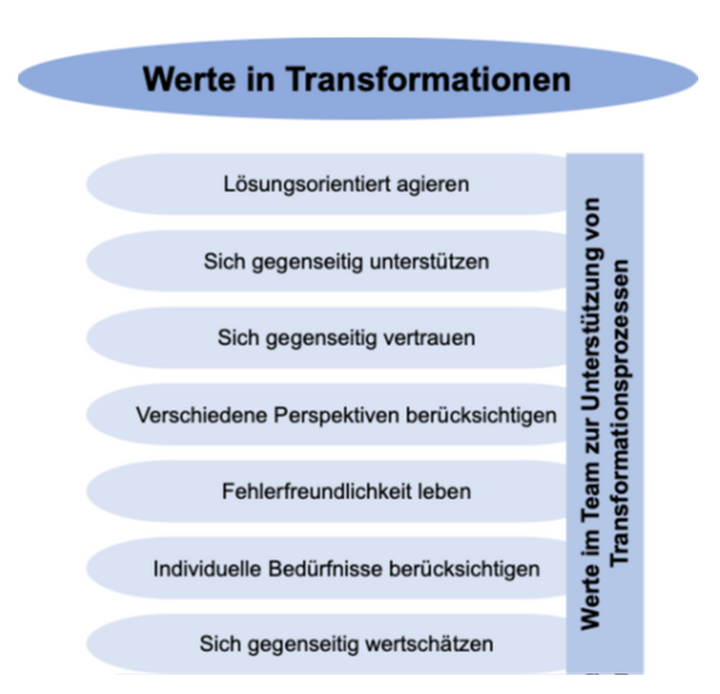

5.3 Werte im Team zur Unterstützung von positiven Haltungen zu Transformationen

Die Werte im Team heben die Grundsätze hervor, die in der Gestaltung von Transformationen wirksam sind. Diese Werte erleichtern es, die Transformationsprozesse aktiv zu gestalten und den Umgang mit den beschriebenen Limitationen zu bewältigen.

Abbildung 3: Werte im Team zur Unterstützung von Transformationsprozessen (Eigene Darstellung)

Abbildung 3: Werte im Team zur Unterstützung von Transformationsprozessen (Eigene Darstellung)

Das lösungsorientierte Agieren im Team wird als wertvoll eingestuft. Wichtig ist den Weiterbildner:innen, dass gemeinsam nach geeigneten Lösungen gesucht und Sicherheit im Handeln erlangt wird. In diesem lösungsorientierten Agieren ist die gegenseitige Unterstützung spürbar, wenn beispielsweise die Ausgestaltung von Seminaren gemeinsam besprochen und kritisch reflektiert werden kann. Dies kann gerade in Umbruchsituationen eine wertvolle Hilfe sein. Unterstützt wird die Zusammenarbeit durch gegenseitiges Vertrauen sowie durch gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung, indem beispielsweise jedem/r eine Expertise in seinem/ihrem Bereich zugesprochen wird.

„Ja. Also ich lerne da auch viel von// meinen Kolleginnen. Wir können gegenseitig super viel voneinander lernen. Jeder hat andere Schwerpunkte.“ (WB_PA_03, Z. 656–657).

Verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen wird als Bereicherung und als Notwendigkeit gesehen, um sinnvoll in Transformationsprozessen agieren zu können. Möglich wird dies ist durch den Austausch im Team und mit anderen beteiligten Akteuren.

Weiterhin erleichtert eine Fehlerfreundlichkeit im Team die Gestaltung von Transformationen: „Manchmal probieren wir es auch eine Runde und denken dann: ‚Nö, war nichts‘ und dann machen wir wieder was anderes.“ (WB_PA_02, Z. 689–690).

Darin wird eine Leichtigkeit, aber auch schnelles und flexibles Agieren deutlich, um mit Veränderungen konstruktiv umzugehen.

Werte unterstützen somit die Wandlungsfähigkeit der/des Einzelnen und tragen zu einer wandlungsfähigen Teamkultur bei. Sie ermöglichen ein gemeinsames Voranschreiten im Transformationsprozess und ein gegenseitiges Unterstützen im Umgang mit den damit einhergehenden Herausforderungen. Des Weiteren beeinflussen sie die Wandlungsbereitschaft, insbesondere wenn Fehler zugelassen werden oder im Team über Transformationen – etwa über deren Sinn und Gestaltungsmöglichkeiten – offen diskutiert wird. Durch den gemeinsamen Austausch und das Einbeziehen unterschiedlicher Perspektiven kann eine eigene Haltung entwickelt oder weiterentwickelt werden, was die Wandungsbereitschaft beeinflusst. Auch können durch den Austausch Visionen geteilt oder gemeinsam entwickelt und so der Wandlungsbedarf erkannt werden.

So wirken die Werte im Team auf alle Dimensionen in Transformationen und unterstreichen deren Bedeutung. Außerdem sind sie wesentlich an der Bildung bzw. Weiterentwicklung der Haltungen der Weiterbildner:innen beteiligt.

6 Diskussion

6.1 Bedeutungen der Überzeugungen von Weiterbildner:innen zum Gestaltenwollen von Transformationen

Veränderungen werden von den Weiterbildner:innen als Normalzustand und als dauerhafte Anforderung gesehen, um zum einen dem eigenen Verständnis ihrer Aufgaben und zum anderen ihrer Vision, die sich im Gestaltenwollen ausdrückt, gerecht zu werden. Die Vision verfolgt das Ziel, die zentrale Bedeutung der Praxisanleitenden für die praktische Ausbildung sichtbar zu machen und darüber die Pflege professionell sowie zukunftsfähig zu gestalten. Neal (2018, S. 4) betont, dass der erste Schritt der Transformation die Überzeugung an eine nachhaltige Verbesserung darstellt.

Im Rahmen der Transformationen nehmen die Weiterbildner:innen die damit verbundenen Herausforderungen realistisch wahr, lassen sich jedoch nicht von ihrem Ziel abbringen. Vielmehr verstehen sie den Wandel als Chance, bestehende Strukturen zu verbessern und ihre Vision schrittweise zu verwirklichen.

Die Weiterbildner:innen sind von der Sinnhaftigkeit der Generalistik überzeugt und suchen nach Möglichkeiten, die Prozesse konstruktiv und zielführend zu gestalten. Damit zeigen sie eine deutliche Wandlungsbereitschaft und übernehmen Verantwortung für die Transformationen. Nicht nur, indem sie das Weiterbildungsangebot neu konzipieren, sondern auch indem sie versuchen, die Haltungen der Mitarbeitenden gegenüber der Generalistik zum Positiven zu beeinflussen und darüber deren Bereitschaft für die Transformation zu stärken. Damit übernehmen die Weiterbildner:innen die von Weyland & Kaufhold (2024, S. 11) beschriebene Aufgabe als „Promotor beruflicher Bildung“.

Als Grundlage für den angestrebten Wandel sowie aus dem Bewusstsein ihrer Verantwortung setzen sich die Weiterbildner:innen aktiv mit den transformationsbedingten Anforderungen auseinander und reflektieren in diesem Zusammenhang ihre eigenen Überzeugungen zu den Transformationen. In der Auseinandersetzung mit neuem Wissen sowie mit anderen Perspektiven entwickeln sie sich gezielt weiter. Neues dazuzulernen und sich mit dem notwendigen Wissen auseinanderzusetzen gelten als Kennzeichen von Professionalität (Menth, 2023, S. 10; Solzbacher, 2016, S. 7). Dabei können Anregungen von außen einerseits blinde Flecken aufdecken und Überzeugungen sichtbar machen sowie andererseits als beliefsverändernder Faktor dienen (Glaeser & Dammerer, 2023, S. 264–265). Dieser Prozess unterstreicht die hochgradige Wandlungsbereitschaft sowie Wandlungsfähigkeit der Weiterbildner:innen.

In der Überzeugung, dass die Gestaltung der Transformationsprozesse zu ihrem Aufgabenbereich gehört und sie diesen Herausforderungen gewachsen sind, leisten sie einen zentralen Beitrag zur aktiven Weiterentwicklung der Transformationsprozesse. Neal (2018; S. 4-5) und Tokarski et al., (2024, S. 7) betonen, dass Transformationen nur dann gelingen, wenn die Überzeugung besteht, dass die Veränderung zu einer nachhaltigen Verbesserungen führt. Runstedt (2025, S. 56) erweitert diese Sichtweise, indem sie darauf hinweist, dass neben den Überzeugungen auch passende Strategien entscheidend für den Erfolg von Veränderungsprozessen sind. Zudem zeigen Personen, die davon überzeugt sind, herausfordernde Situationen bewältigen zu können, eine höhere Bereitschaft, stress- und angstauslösende Momente zu akzeptieren (Bach, 2022, S. 49), was sich positiv aus die Wandlungsbereitschaft auswirkt.

6.2 Bedeutung der Überzeugungen von Weiterbildner:innen im Umgang mit Grenzen in Transformationsprozessen

Als besonders herausfordernd gelten Maßnahmen im Gestaltungsprozess, auf die die Weiterbildner:innen selbst keinen direkten Einfluss haben, die sie jedoch als essenziell für die Umsetzung der Transformation betrachten. Sie müssen dann akzeptieren, dass die Gestaltungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden oder dass das Bewusstsein für deren Notwendigkeit bei den Beteiligten noch wenig ausgeprägt ist. Dies steht im Spannungsverhältnis zu ihrem Ziel, die Weiterbildung proaktiv weiterzuentwickeln und verdeutlicht die Situation des ‚Aushaltenmüssens‘.

Dieser fehlende Einfluss besteht auf organisationsinterner Ebenen und den teils geringen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Ebenso wird die mangelnden Wertschätzung des Bildungsauftrags in den Praxiseinrichtungen als belastend dargestellt. In ihrer Studie vergleichen Robu & Lazar (2021) Best Practice Organisationen und deren Umgang mit Transformationen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor besteht darin, die Mitarbeitenden von Anfang an kontinuierlich in die Transformationsprozesse einzubeziehen (S. 147). Dies verdeutlicht, dass die Forderungen der Weiterbildner:innen nach mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten im Sinne einer gelungenen Transformation essentiell sind. Auch kann über eine stärkere Einbindung aller beteiligter Akteur:innen, wie beispielsweise der Praxiseinrichtungen, die Bedeutung der (generalistischen) Ausbildung für die gesamte Organisationsentwicklung transparent gemacht und in der Folge die Sinnhaftigkeit verdeutlicht sowie das Engagement Einzelner gesteigert werden.

Auf individueller Ebene wird vor allem der fehlende bzw. indirekte Einfluss auf die Haltungen der beteiligten Akteur:innen als Grenze beschrieben. Haltungen werden zwar als grundsätzlich änderbar, jedoch nicht als verlässlich beeinflussbar wahrgenommen. Hier werden auch die Widerstände gegenüber der Generalistik bzw. gegenüber Transformationen generell deutlich. Runstedt hebt die Bedeutung des „Faktors Personal“ für Transformationen sowie die Aktivierung der Wandlungsbereitschaft der Mitarbeitenden hervor (2025, S. 56). Robu & Lazar (2021, S. 135) betonen die Begleitung der Mitarbeitenden als wichtige Strategie, um Transformationen erfolgreich zu gestalten. Dabei soll der Sinn vermittelt, die Ängste ernst genommen und Emotionen im Zusammenhang mit den Transformationen thematisiert werden (Montua, 2025, S. 3), um negative Erfahrungen und in der Folge Ablehnung von Transformationen zu vermeiden.

Die vorliegende Studie zeigt, dass Haltungen – sowohl die eigenen als auch die der Weiterbildungsteilnehmenden – maßgeblich über die Qualität und Wirksamkeit der Transformation sowie über die Stringenz in der Umsetzung entscheidet. Gerade in Zusammenhang mit den Grenzen in diesem komplexen Transformationsprozess wird die Bedeutung reflektierter und bewusst entwickelter Haltungen deutlich. Sie schaffen in diesem mit Unsicherheit verbundenen und teils unüberschaubaren Prozess einen Handlungsrahmen, der Halt, Orientierung und Stabilität gibt. Die Weiterbildner:innen, die diesen Prozess mitgestalten, beweisen ihre Wandlungsbereitschaft und -fähigkeit, was laut Schülke & van Essen (2019, S. 95–96) als Teil des Professionalisierungsprozesses gilt und eine ausgeprägte Selbstreflexionsfähigkeit sowie ein hohes Maß an „Ungewissheitstoleranz“ bedarf.

6.3 Bedeutung von Werten in Teams für Transformationen

Das Team wird sowohl für die Haltungsbildung und -entwicklung als auch für die Transformationsgestaltung sowie den Umgang mit Herausforderungen und Grenzen als wichtige Stütze erlebt. Es spielt damit auf verschiedenen Ebenen im Transformationsprozess eine besondere Rolle (Halfmann, 2023, S. 258).

Eine Teamkultur, die Werte wie Vertrauen, Wertschätzung, lösungsorientiertes Handeln, Offenheit für Fehler und Perspektivenvielfalt basiert, wird von den Weiterbildner:innen als stabilisierend und richtungsgebend erlebt. Die Werte Vertrauen und Wertschätzung benennt Neal (2018, S. 7) als wichtige Aspekte, um die Produktivität im Team zu steigern. Die darauf basierende Teamkultur schafft die Voraussetzungen, um auf Herausforderungen flexibel zu reagieren, fördert die Entwicklung tragfähiger Haltungen im Team und bei den Kursteilnehmenden. Denn Haltungen und Werte bilden ein zentrales Element für Transformationen (Schurig & Wagner, 2021, S. 25).

Zudem setzt die Gestaltung von Transformationsprozessen Wertorientierungen und entsprechende Strategien der Mitarbeiter:innen voraus, die in die kollektiven Wissensbestände und die Organisationsstrukturen und -kulturen eingehen müssen (Blanke & Schridde, 2001, S. 346). Somit unterstützen bestimmte Werte die einzelnen Weiterbildner:innen als auch die Teams im Umgang mit Transformationen. In der vorliegenden Erhebung nennen die Weiterbildner:innen nur solche Werte, die in den Transformationsprozesse eine förderliche Wirkung entfalten. Es bleibt zu überprüfen, inwieweit diese Werte spezifisch für Transformationen sind oder einen eher allgemeingültigen Charakter aufweisen.

6.4 Limitationen und Stärken

Die Ergebnisse zeigen, dass Haltungen in Transformationsprozessen sichtbar gemacht, reflektiert und weiterentwickelt werden müssen – sowohl individuell als auch im Team. Allerdings stützen sich die Ergebnisse auf eine geringe Anzahl an Interviews, die für die Beschreibung der Haltungen zu Transformationen herangezogen wurden. Auch könnte die Generierung des Samplings über das Schneeballprinzip Einfluss auf die Ergebnisse genommen haben.

Die Rolle der Weiterbildner:innen in der Berufsbildung sind in der Forschung bislang unterrepräsentiert und bedürfen weiterer empirischer Forschung. Obwohl der betrieblichen Bildungsarbeit eine große Bedeutung beigemessen wird und die Aufgaben der Weiterbildner:innen und der Praxisanleitenden weitreichend sind, spiegelt sich dies nicht in der Berufsbildungsforschung wider, sodass zu dieser Personengruppe und ihrem in Veränderung befindlichen Tätigkeitsfeld zu wenig empirische Daten vorliegen (Dehnbostel, 2024, S. 71; Harms, 2023, S. 110; Weyland, 2023, S. 565).

Die Ergebnisse dieser Arbeit können Weiterbildner:innen zur Selbstreflexion nutzen, indem sie die Ausprägung der zusammengestellten Überzeugungen bzw. Werte für sich einschätzen. Basierend auf dieser Selbsteinschätzung kann sich das Weiterbildungsteam über die Überzeugungen und Werte austauschen und beispielsweise bewusst eine gemeinsame Handlungsstrategie für den Umgang mit Transformationen und seinen Herausforderungen erarbeiten und situativ anpassen. Alleine das Wissen um die unterschiedlichen Perspektiven kann helfen, sich im Team besser abzustimmen und Verständnis füreinander aufzubringen. Die Selbsteinschätzungsbögen können in leicht abgewandelter Form sowohl für angehende Praxisanleitende als auch für Praxisanleitende z. B. in einer Fortbildung eingesetzt werden und dienen der Bewusstmachung und Reflexion des eigenen Handelns.

7 Fazit und Implikationen

Die Aufgaben von Weiterbildner:innen wirken sowohl in die Personalentwicklung als auch in die Organisationsentwicklung hinein. „[…] betriebliche Aus- und Weiterbildner werden in lernenden Organisationen stärker zu Prozessbegleitern betrieblicher Veränderungsprozesse, in denen auch Bildungs- und Organisationsentwicklungsfragen bedeutsam werden.“ (Arnold & Stroh, 2020, S. 416). In dieser zentralen Rolle sind Weiterbildner:innen frühzeitige und konsequente in Transformationen einzubinden, sodass sie ihre Erfahrungen zur Unterstützung und Begleitung dieser Prozesse gezielt einbringen können.

Die Anerkennung von Bildung in der Organisation sollte gestärkt werden sowie die Bedeutung einer fundierten Ausbildung und Einarbeitung auf den unterschiedlichen Organisationsebenen und Praxiseinrichtungen verdeutlicht werden. So können die Ausbildung attraktiver gestaltet sowie neue Mitarbeitende gewonnen und gehalten werden. Eine vergleichbare Schlussfolgerung ziehen Mohr, Reiber & Riedlinger (2019, S. 172–173) in ihrem Forschungsprojekt care4care.

Die Teamkultur sollte angesichts der dargestellten positiven Effekte systematisch gestärkt werden. Sie stellt eine bedeutende Ressource dar, die die einzelnen Mitarbeitenden unterstützt, und dazu beiträgt, Herausforderungen als weniger belastend wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Team als gemeinschaftlicher Lösungsraum erlebt wird.

Besonders bedeutsam ist es, die Haltungen der einzelnen Personen in Transformationen zu thematisieren. Dazu sollte der Haltungsbildung aktiv Raum gegeben sowie professionell begleitet werden. Dies kann durch Reflexionsanlässe, Informationsveranstaltungen oder durch die Austauschmöglichkeit in kleineren Gruppen umgesetzt werden. Da Haltungsbildung als Prozess zu verstehen ist, der abhängig von persönlichen Überzeugungen auch intensive Auseinandersetzungen erfordern kann, empfiehlt sich eine frühzeitige Einbindung der betroffenen Mitarbeitenden.

Insgesamt lassen sich die Auswirkungen von Transformationsprozessen schwer vorhersagen. Besonders nicht sichtbare Aspekte geraten häufig aus dem Fokus, so dass individuelle Anteile wie die Haltungen der Akteur:innen meist vernachlässigt werden, obwohl Ursachen von Herausforderungen in Transformationsprozessen eher in den einzelnen Personen und Teams liegen (Gehlhoff Alvarez & Foral, 2024, S. 48; 52; Mostert & Azzaoui, 2023, S. 72). Dies zeigt, wie relevant die Überzeugungen der Weiterbildner:innen und Werte in Teams für die Gestaltung komplexer Transformationen, die mit der Einführung der Generalistik einhergehen, sind.

Literatur

Altmann, K., Braumandl, S., Meier, S., Messerklinger, T. & Roth, E. (2021). Praktische Pflegeausbildung in der Generalistik. Pflegepädagoginnen und Lehrkräfte entwickeln neuartiges Praxiscurriculum, PADUA, 16(5), 291–296.

Anselmann, V., Bohn, B. & Strupeit, S. (2022). Praxisanleitende in der Pflege. Evaluation einer Weiterbildung, Pädagogik für Gesundheitsberufe, 9(2), 76–82.

Arens, F. (2019). Das wird von Praxisanleitern ab 2020 erwartet. Pflegezeitschrift, 72(8), 10–13.

Arnold, R. & Stroh, C. (2020). Neue Methoden betrieblicher Bildungsarbeit. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), Handbuch Berufsbildung (3. Aufl., S. 411–426). Springer VS.

Bach, A. (2022). Selbstwirksamkeit im Lehrberuf. Entstehung und Veränderung sowie Effekte auf Gesundheit und Unterricht. Waxmann. DOI:10.25656/01:24604

Baer, U. (2018). Was ist eigentlich Haltung?. KLT Online-Journal, Beitrag Nr. 17. https://www.baer-frick-baer.de/wp-content/uploads/2018/09/KLT-Journal-September-2018.pdf

Benner, P. (2017). Stufen zur Pflegekompetenz. From Novice to Expert (3. Aufl.). Hogrefe.

Blanke, B. & Schridde, H. (2001). Wenn Mitarbeiter ihre Orientierung verlieren. Change Management und Verwaltungskultur im Lichte einer Mitarbeiterbefragung in der Landesverwaltung Niedersachsen. Zeitschrift für Personalforschung 15(3), 336–356.

Bohrer, A. (2023a). Betriebliches Lernen und Lernortkooperation. In W. von Gahlen-Hoops & K. Genz (Hrsg.), Pflegedidaktik im Überblick (Band 1, S. 27–48). transcript. https://doi.org/10.14361/9783839464557

Bohrer, A. (2023b). Arbeitsgebundenes Lernen in den Gesundheitsfachberufen. In I. Darmann-Finck & K. Sahmel (Hrsg.), Pädagogik im Gesundheitswesen (S. 491–512). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61428-0_47-1

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19416-5

Bonnes, C., Binkert, J. & Goller, M. (2022). Kompetenzen des betrieblichen Ausbildungspersonals. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, o.J.(4), 26–29.

Dehnbostel, P. (2020). Der Betrieb als Lernort. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), Handbuch Berufsbildung (3. Aufl., S. 485–501). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6

Dehnbostel, P. (2024). Neugestaltung der betrieblichen Weiterbildung in der digitalen Transformation. Magazin Erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs, o. Jg.(51), 64–73.

Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (Hrsg.) (01.05.2022). Weiterbildung Praxisanleitung. DKG. https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.5._Personal_und_Weiterbildung/2.5.11._Aus-_und_Weiterbildung_von_Pflegeberufen/Praxisanleitung/Download_ab_01.05.22/Module_PA_.pdf

Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften (5. Aufl.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2

Dohrmann, J. (2021). Überzeugungen von Lehrkräften. Ihre Bedeutung für das pädagogische Handeln und die Lernergebnisse in den Fächern Englisch und Mathematik. Waxmann. DOI: 10.25656/01:22498

Dutta, S. & Gardner, E. (2022). The future of transformation is human. https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2024-04/ey-the-future-of-transformation-is-human-report.pdf

Erpenbeck, J. (2010). Werte als Kompetenzkern. In G. Schweizer, U. Müller, T. Adam (Hrsg.), Wert und Werte im Bildungsmanagement. Nachhaltigkeit, Ethik, Bildungscontrolling (S. 41–66). Bertelsmann. https://doi.org/10.3278/6004044w

Fachkommission (2020). Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG (2. Aufl.). BIBB.

Fiegert, M. & Solzbacher, C. (2014). „Bescheidenheit und Festigkeit des Charakters …“ Das Konstrukt Lehrerhaltung aus historisch-systematischer Perspektive. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff (S. 17–45). Klinkhardt.

Fischer C. (2019). Werte als Kern von Kompetenzen. Eine theoretische Studie mit einer empirischen Analyse in Montessori-Schulen. Waxmann.

Fischer, N. (2020). Überzeugungen angehender Lehrkräfte zu sprachlich-kultureller Heterogenität in Schule und Unterricht. Theoretische Struktur, empirische Operationalisierung und Untersuchung der Veränderbarkeit. https://d-nb.info/1207542962/34

Fives, H. & Buehl, M. M. (2012). Spring Cleaning for the “Messy” Construct of Teachers’ Beliefs: What Are They? Which Have Been Examined? What Can They Tell Us? In K. R. Harris, S. Graham, T. Urdan, S. Graham, J. M. Royer & M. Zeidner (Hrsg.), APA Educational Psychology Handbook, Vol 2: Individual Differences and Cultural and Contextual Factors (S. 471–499). American Psychological Association.

Geiser, P. (2022). Lehrerüberzeugungen zur Bedeutung der Digitalisierung. Eine Interviewstudie mit Lehrkräften zur Ausbildung kaufmännischer Fachkräfte. wbv. DOI: 10.25656/01:30026

Gehlhoff Alvarez, M. & Foral, A. (2024). Das Vier-Quadranten-Modell als Schlüssel zur erfolgreichen Transformation. Changement!, 9(5), 48–52.

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2010). Grounded Theory: Strategien qualitativer Forschung (3. Aufl.). Huber.

Glaeser, P. & Dammerer, J. (2023). Veränderungen von Teachers` Beliefs und beliefsverändernde Faktoren. Eine vergleichende qualitative Studie am Beispiel von Primarstufenstudierenden und Lehrpersonen im ersten Dienstjahr. R&E SOURCE, 10(3), 256–271.

Gläser, J. & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen (4. Aufl.). Springer VS.

Großmann, D., Wochnik, M., Reiber, K., Reuschenbach, B. & Olden, D. (2023). Intendierte und realisierte Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung am Beispiel der Praxisanleitung. Triangulation von Zwischenergebnissen der Begleitforschung. In K. Kögler, V. Herkner & H. Kremer (Hrsg.), Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung 2023 (S. 120–140). Budrich.

Halfmann, K. (2023). Haltung. Ein Praxisbuch für mehr Professionalität im pädagogischen Alltag. Rohwohlt.

Harms, J. (2023). Zur Rekonstruktion von Arbeitsaufgaben des betrieblichen Bildungspersonals in den Pflege- und Therapieberufen. Ein empirischer Ansatz im Modus berufswissenschaftlicher Forschung. Universität Münster. https://miami.uni-muenster.de/Record/e9df3b91-b9cc-4313-b7fe-64490c6a38e9/Details

Hauff, J. (2024). Transformation braucht Mut und Ausdauer. Changement!, 9(5), 60-63.

Hattie, J. (2014). Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Schneider.

Hatziliadis, M. (2019). Veränderungen als Herausforderungen für Pflegeschulen. Generalistischen Pflegeausbildung gestalten als Aufgabe von Schulleitungen und Lehrenden. PADUA, 14(3), 155-160. https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000494

Helfferich, C. (2022). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur und J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (3. Aufl., S. 875–892). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0

Herzberg, H., Walter, A., Otte, A.-S. & Dürrschmidt, A. (2023). Zur Transformation des professionellen Habitus von Pflegelehrer*innen. Erste Forschungsergebnisse. In K. Kögler, H. Kremer & V. Herkner (Hrsg.), Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung (S. 196-208). Barbara Budrich. DOI: 10.25656/01:28008; 10.3224/84742719

Herzberg, H., Walter, A. & Alheit, P. (2022). Der „Generalistik-Diskurs“ im Feld der Pflege im Land Brandenburg. Eine qualitative Studie über Erwartungen an die reformierte Pflegeausbildung. Schriftenreihe des Institutes für Gesundheit. Band 4. https://opus4.kobv.de/opus4-btu/files/6223/Der_Generalistik-Diskurs.pdf

Karakaşoğlu, Y. (2021). Auf die Haltung kommt es an! Ein Essay zur Relevanz einer professionellen Haltung für die Umordnung von Bildungsprozessen im Kontext von Migration und Transnationalität. Bremen: Universität, Fachbereich 12. Arbeitsbereich interkulturelle Bildung. TraMiS-Arbeitspapier, o.J.(10), 1–17.

Klein, Z., Peters, M., Garcia González, D. & Dauer, B. (2021). Empfehlungen für Praxisanleitende im Rahmen der Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG). Fachworkshop-Empfehlungen zur Umsetzung in der Praxis. Budrich.

Knüsel Schäfer, D. (2020). Überzeugungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien. Eine qualitative Untersuchung zu Entstehung, Bedingungsfaktoren und typenspezifischen Entwicklungsverläufen. Klinkhardt. doi.org/10.35468/5826

Krug, H. & Ritterbusch, U. (2022). Mit welcher Haltung Haltung lehren? Skizzierung eines Umfrageprojektes. EthikMed, 34(3), 467–474. https://doi.org/10.1007/s00481-022-00696-9

Kriesten, U. (2023). Die praktische Pflegeausbildung. So setzen Sie Ausbildungskonzepte um. Schlütersche.

Kuckeland, K., Stumpf-Parketny, T. & Prinz, K. (2024). Gestaltung der pflege- und gesundheitsberuflichen praktischen Ausbildung mithilfe von Arbeits- und Lernaufgaben. In U. Weyland & W. Koschel (Hrsg.), Aktuelle Ansätze und Forschungsbefunde zur beruflichen Bildung im Gesundheits- und Pflegebereich (S.149.167). wbv. DOI (EBook): 10.3278/9783763974061

Kuhl, J., Schwer, C. & Solzbacher, C. (2014). Professionelle pädagogische Haltung: Versuch einer Definition des Begriffes und ausgewählte Konsequenzen für Haltung. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff (S. 107–120). Klinkhardt.

Kurbacher, F. (2008). Was ist Haltung? Überlegungen zu einer Theorie von Haltung im Hinblick auf Interindividualität. Beitrag für den Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. DGPhil. https://www.dgphil2008.de/fileadmin/download/Sektionsbeitraege/03-2_Kurbacher.pdf

Kurbacher, F. (2023). Haltung. Eine philosophische Befragung. Sozialpsychiatrische Informationen, 53(2), 7–10.

Kurbacher, F. & Wüschner, P. (2016). Einleitung: Was ist Haltung? Begriffsbestimmung, Positionen, Anschlüsse. In F. Kurbacher & P. Wüschner (Hrsg.), Was ist Haltung?. Begriffsbestimmung, Positionen, Anschlüsse (S. 11–17). Königshausen & Neumann.

Läge, D. & McCombie, G. (2015). Berufsbezogene Lehrerüberzeugungen als pädagogisches Bezugssystem erfassen. Ein Vergleich von angehenden und berufstätigen Lehrpersonen der verschiedenen Schulstufen in der Schweiz. Zeitschrift für Pädagogik, 61(1), 118–143.

Malev, M. (2020). Change-Prozess managen: Warum der digitale Wandel Haltung verlangt. https://dmexco.com/de/stories/change-prozess-managen-warum-der-digitale-wandel-haltung-verlangt/

Mayring, P. (2020) Qualitative Forschungsdesigns. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung in der Psychologie (2. Aufl., S. 3–17). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9

Menth, M. (2022). Heilpädagogische Haltung. Denkbewegungen zwischen Heilpädagogik und Philosophie. BHP.

Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Das Experteninterview—Konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth & D. Jahn (Hrsg.), Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft (S. 465–479). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91826-6

Mey, G. & Mruck. K. (2020) Interviews. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung in der Psychologie (2. Aufl., S. 423–435). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9

Misoch, S. (2019). Qualitative Interviews (2. Aufl.). De Gruyter Oldenbourg. doi.org/10.1515/9783110545982-013

Mohr, J., Reiber, K. & Riedlinger, I. (2019). Veränderungsprozesse im Kontext des aktuellen Fachkraftbedarfs am Beispiel der Ausbildung. PADUA, 14(3), 169–173.

Montua, A. (2025). Transformationen begleiten. Mit starker Führung und klarer Kommunikation den Wandel gestalten. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-48530-6

Mostert, H. & Azzaoui, A. (2023). Aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln. Changement!, 8(2), 70–73.

Neal, J. (2018). An overview of the field of transformation. In J. O’Neal (Hrsg.), Handbook of Personal and Organizational Transformation (S. 3–46). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66893-2

Neska-Arbeitsgruppe (2020). Ein Modellcurriculum für die berufspädagogische Zusatzqualifikation zur Praxisleiterin/zum Praxisleiter und ein Konzept für die berufspädagogischen Fortbildungen für Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflegeausbildung im Land Brandenburg. Senftenberg. KOPA Berlin. https://kopa-berlin.de/wp-content/uploads/2021/01/Neksa_Modell-Curriculum_Praxisanleitung.pdf

Oelkers, J. (2019). Vorbilder, pädagogische Helden und Professionsmoral. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 37(3), 383–392.

Olden, D., Großmann, D., Dorin, L., Meng, M., Peters, M. & Reuschenbach, B. (2023). Die generalistische Pflegeausbildung in Deutschland aus Sicht Auszubildender. PADUA, 26(5), 249–257.

Palm, R. & Wagener, R. (2024). Faktor Mensch in der agilen Transformation. Changement!, 9(5), 34–37.

Permantier, M. (2023). Haltung erweitern. Ich, Wir, Alle gestalten Transformation. Vahlen.

Peter, D. (2018). Haltung! Ein Plädoyer für die Arbeit am Selbst in der Lehrerbildung. Loccumer Pelikan, o.J.(1), 16–21.

Petermann, V. (2022). Überzeugungen von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Fachinhalten und Fachmethoden und deren Beziehung zu unterrichtsnahem Handeln. Logos.

Pflegekammer Nordrhein-Westfalen (2023, 24.Oktober). Weiterbildungsordnung. Entwurf. Pflegekammer NRW. https://www.pflegekammer-nrw.de/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-25_PKNRW_Entwurf_WBO.pdf

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2021). Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch (5. Aufl.). De Gruyter.

Reiber, K., Reuchenbach, B., Wochnik, M. Großmann, D., Olden, D., Tsarouha, E., Krause-Zenß, A., Greißl, K. & Schatt, V. (2023). Veränderungen in Pflegeberuf und Pflegeausbildung – Intentionen und Effekte der Reform aus Sicht der Begleitforschung. bwpat, 45.

Reiber, K., Tsarouha, E. & Rebmann, M. (2022). Erweiterte Tätigkeitsprofile für das betriebliche Bildungspersonal in den Pflegeausbildungen. Implikation für Kompetenzprofile und Qualifikationsanforderungen. BWP, 51(4), 30–34.

Reusser, K. & Pauli, C. (2014). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In E. Terhart, H. Bennewitz, M. Rothland (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf (2. Aufl., S. 642–661) Waxmann.

Robu, A. & Lazar, J. B. (2021). Digital Transformation Designed to Succeed –Fit the Change into the Business Strategy and People. The Electronic Journal of Knowledge Management, 19(2), 133–149.

Runstedt, Sophia von (2025). Business und Workforce Transformations – zwei Seiten derselben Medaille. Changement!, 10(1) 54–58.

Schülke, C. & Essen, van, F. (2019). studY – für Lehrer*innen von morgen. In C. Rotter, C. Schülke & C. Bressler (Hrsg.), Lehrerhandeln – eine Frage der Haltung? (S. 92–111). Beltz.

Schurig, S. & Wagner, R. (2021). Anforderungen von Transformationen an das Projektmanagement. Projektmanagement Aktuell, 32(5), 22–26.

Schwer, C. & Solzbacher, C. (Hrsg.) (2014). Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff. Klinkhardt.

Solzbacher, C. (2016): Was ist eigentlich eine professionelle Haltung? Ist sie lehrbar und erlernbar? In Service Nationale de la Jeunesse (Hrsg.), Die Pädagogische Haltung (S. 6–8). https://www.enfancejeunesse.lu/wp-content/uploads/2021/07/Die-padagogische-Haltung.pdf