Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender als Schlüsselperspektive wissenschaftlicher Weiterbildung

Die qualitative Studie untersucht die Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung im Studiengang Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Universität Kassel. Aufbauend darauf wird analysiert, inwiefern die berufliche Sozialisation das Studium beeinflusst – insbesondere im Hinblick auf normative Bildungsorientierungen, psychosoziale Ressourcen und erworbene Kompetenzen. Der Beitrag interpretiert das grundständige Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als eine funktionale Form wissenschaftlicher Weiterbildung für diese Studierendengruppe und diskutiert dessen Potenzial im Kontext einer durchlässigen Bildungsarchitektur. Die Ergebnisse liefern unter anderem Impulse für die curriculare und didaktische Ausgestaltung hochschulischer Studienangebote im Sinne lebenslangen Lernens sowie adressatengerechter Weiterbildungsformate.

Study management of vocationally qualified students as a key perspective of academic continuing education

This qualitative study examines how professionally qualified students without a general university entrance qualification cope with their studies in the Vocational and Business Education program at the University of Kassel. Building on this, the study analyzes the extent to which occupational socialization shapes the academic experience—particularly through normative educational orientations, psychosocial resources, and acquired competencies. The article interprets the undergraduate program in Vocational and Business Education as a functional form of academic continuing education for this specific student group and discusses its potential within the framework of a permeable educational architecture. The findings provide key insights for the curricular and didactic design of higher education programs, especially in light of lifelong learning and target group-specific continuing education formats.

- Details

1 Einleitung

Im Zuge der Nationalen Weiterbildungsstrategie (vgl. BMAS, 2022; BMBF, 2024) gewinnt die Frage an Bedeutung, wie reguläre Hochschulstudiengänge strukturell und curricular für beruflich qualifizierte Personen geöffnet werden können. Seit der Bologna-Reform rückte die Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender im grundständigen Studium in den Fokus (s. z. B. Alheit 2008; Wolter et al. 2017; Schmidt & Stärk 2021). Bislang wenig thematisiert wird die Studienbewältigung dieser Studierendengruppe als ein funktionaler Bestandteil wissenschaftlicher Weiterbildung. Der Beitrag greift diese Leerstelle auf und basiert auf den Ergebnissen eines Forschungsprojekts an der Universität Kassel (vgl. Stärk, i. E.[1]), das sich mit der erfolgreichen Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung im Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik befasst. Ziel der Untersuchung war es, zu analysieren, wie berufliche Sozialisation die individuelle Bewältigung akademischer Anforderungen beeinflusst. Obwohl das Projekt ursprünglich nicht explizit als Beitrag zur Weiterbildungsforschung angelegt war, zeigen die empirischen Befunde, dass viele der teilnehmenden Studierenden das Studium selbst als eine Form der Weiterbildung wahrnehmen. Diese Perspektive ist geprägt durch spezifische Herausforderungen, die eng mit der beruflichen Sozialisation verbunden sind.

Das Hochschulstudium stellt für beruflich qualifizierte Studierende nicht nur ein Bildungsangebot dar, sondern eröffnet einen Raum, in dem etablierte Denk- und Handlungsmuster auf akademische Anforderungen treffen (vgl. Brutzer et al., 2024; Döppers, 2022; Schmidt & Stärk, 2021). Zugleich bietet es die Möglichkeit, inhaltlich an den Ausbildungsberuf anzuknüpfen (vgl. Stärk, i. E.). Diese Konstellation kann als funktionale Erweiterung wissenschaftlicher Weiterbildung[2] verstanden werden – jenseits klassischer Zertifikatsformate. Dabei rückt die individuelle Studienbewältigung in den Mittelpunkt: Wie gelingt es Studierenden mit beruflicher Sozialisation, sich in das System Hochschule einzufinden? Welche Rolle spielen dabei ihre berufsbiografischen Prägungen, und wie bewältigen sie die Transition (in Anlehnung an Brutzer et al. 2022, S. 182–183) in akademische Lern- und Handlungskontexte?

Der vorliegende Beitrag versteht sich als Reflexionsangebot für die hochschulische Weiterbildungsdebatte. Er analysiert, inwiefern das Studium beruflich qualifizierter Personen – exemplarisch im Fachgebiet Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Universität Kassel – Hinweise auf institutionelle Passung, curriculare Anschlussfähigkeit und subjektive Bildungslogiken liefern kann. Im Zentrum steht die Frage:

Wie beeinflusst berufliche Sozialisation die erfolgreiche Studienbewältigung von beruflich qualifizierten Studierenden ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung – und welche Implikationen ergeben sich daraus für die Gestaltung durchlässiger Bildungswege im Lichte wissenschaftlicher Weiterbildung?

Wie aufgezeigt, liegt dem Beitrag die Studie von Stärk (i. E.) zugrunde. Im weiteren Verlauf werden die empirischen Ergebnisse re-kontextualisiert und im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung interpretiert und diskutiert. Nach der Klärung der theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) und der Darstellung des Forschungsstands (Kapitel 3) werden das methodische Vorgehen (Kapitel 4) sowie zentrale Ergebnisse der Untersuchung (Kapitel 5) erläutert. Kapitel 6 diskutiert abschließend, welche bildungspolitischen und hochschuldidaktischen Konsequenzen sich daraus für die Gestaltung durchlässiger Studienformate und adressatengerechter wissenschaftlicher Weiterbildung ableiten lassen. Zudem werden Desiderate aufgezeigt.

2 Theoretische Grundlagen

Weiterbildung umfasst, nach dem Deutschen Bildungsrat (1970), alle organisierten Lernprozesse, die über eine erste Bildungsphase hinausgehen und dazu dienen, vorhandene Kenntnisse zu vertiefen oder neue Kompetenzen zu erwerben. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil lebenslangen Lernens und schließt sowohl allgemeine als auch politische, kulturelle und berufliche Bildungsangebote ein (vgl. Deutscher Bildungsrat, 1970; BIBB, 2025/a). Berufliche Weiterbildung ist laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und der Kultusministerkonferenz (KMK) ein zentraler Bestandteil lebenslangen Lernens. Sie dient dazu, berufliche Kompetenzen zu erhalten, zu erweitern oder neu zu erwerben, um sich an die dynamischen Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen (vgl. BIBB, 2025/a; KMK, 2020, S. 12). Das BIBB unterscheidet dabei zwischen Anpassungsfortbildung, Aufstiegsfortbildung und Umschulung, die sowohl formal als auch non-formal erfolgen können (vgl. BIBB, 2025/b).

Der Begriff wissenschaftliche Weiterbildung wird in der Literatur unterschiedlich definiert (vgl. Martens & Peyer, 2014, S. 14). Grundsätzlich zählen dazu akademische Angebote von Hochschulen, die sich an Personen mit Berufs- und/oder Studienerfahrung richten und dem fachlichen sowie didaktischen Niveau der Hochschulbildung entsprechen. Hierunter können, zertifikatsorientierte Angebote gezählt werden, oder – wie im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie – die curriculare Öffnung regulärer Studienangebote für nicht-traditionelle Zielgruppen (vgl. BMAS, 2022; BMBF, 2024; HRK, 2021/b, S. 8–10; Martens & Peyer, 2014, S. 14). Obwohl grundständige Lehramtsstudiengänge zum tertiären Bildungsbereich gezählt werden (vgl. Längler, 2024, S. 175-181), werden in diesem Beitrag die Studiengänge der Berufs- und Wirtschaftspädagogik inhaltlich und funktional als eine bedeutsame Maßnahme zur beruflichen Weiterentwicklung der Studierenden angesehen – insbesondere, wenn es auf beruflicher Vorerfahrung aufbaut. Dies schließt an das erweiterte Verständnisses von Beruflichkeit (vgl. Kraus, 2022, S. 64–65) an und begreift das Studium beruflich Qualifizierter ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung als Bestandteil ihrer Berufsentwicklung.

In Anlehnung an Brutzer et al. (2022, S. 182-183) kann davon ausgegangen werden, dass die beruflich qualifizierten Studierenden im Hochschulstudium eine Transition durchlaufen, bei der sich bestehende berufliche Identitäten, Kompetenzen und Orientierungen transferieren und/oder neuformieren.

Das Theorem Sozialisation bietet hierfür einen Erklärungsansatz. Sozialisation beschreibt einen „Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig thematisch ist dabei, wie sich der Mensch zu einem handlungsfähigen Subjekt bildet.“ (Hurrelmann & Ulrich, 1980, S. 51) Sozialisationsprozesse führen zur Ausbildung eines Habitus im bourdieuschen Sinne (vgl. Bourdieu, 1983). Er ist dabei mehr als eine individuelle Lern- oder Aneignungsleistung, sondern beschreibt einen gesellschaftlich vermittelten Vergesellschaftungsprozess in Anlehnung an Simmel (1890) (vgl. zit. n. Abels & König, 2017, S. 7–8), in dem sich soziale Herkunft, institutionelle Anforderungen und Bildungswege kreuzen (vgl. Bourdieu, 1987). Dabei verweist Sozialisation auch auf die ungleichen Voraussetzungen, mit denen Subjekte in Bildungsinstitutionen begegnen – etwa im Hinblick auf sprachliche Codes, kulturelle Selbstverständlichkeiten oder habitualisierte Selbstbilder (vgl. Bourdieu, 1987). Passungsprobleme können vor allem im Übergang in von beruflich qualifizierten Studierenden in das hochschulische Kontexte aufkommen (vgl. Brutzer et al., 2022, S. 182–183).

Die vorliegende Untersuchung basiert auf der Annahme, dass Bildungsinstitutionen spezifische kulturelle Ressourcen vermitteln und somit den Habitus sowie u. a. das kulturelle Kapital von Subjekten prägen (vgl. Bourdieu, 1987). Der Habitus umfasst dispositionsgeleitete Handlungs- und Denkweisen von Subjekten, die durch Sozialisation und soziale Position geformt werden und das kulturelle Kapital bietet eine theoretische Grundlage, um die Unterschiede zwischen berufsbezogenen und akademischen Bildungsressourcen zu fassen (vgl. Bourdieu, 1983). Dabei ist zu differenzieren: Beruflich qualifizierte Studierende verfügen über Formen kulturellen Kapitals, die sie sich in ihrem Feld – also dem der beruflichen Bildung und Arbeit – angeeignet haben (vgl. Baethge, 2006, S. 16). Durch die praxisorientierten Lehr- und Lernformen, die den Fokus auf die Ausbildung von Handlungskompetenz legen, erlangen die Auszubildenden handlungs- und berufspraktisches Wissen mit dem Probleme gelöst werden (vgl. Stracka & Macke, 2011, S. 455). Sozialisation wird in diesem Beitrag jedoch nicht mit dem Begriff der Kompetenz gleichgesetzt. Kompetenzen gelten im Sinne des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) als überprüfbare Kombinationen aus Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstständigkeit (vgl. BMBF, 2013, S. 14). Eine rein kompetenzorientierte Sichtweise greift im vorliegenden Zusammenhang daher zu kurz – unter Rückbezug auf Lempert (2009) wird angenommen, dass berufliche Bildung neben Kompetenzen z. B. auch (Ziel-)Orientierungen prägt (BMBF, 2013, S. 30–32). Daran schließt Heinz (2002) und Clement (2020) an und konstatieren, dass berufliche Sozialisation die Entwicklung individueller Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Orientierungen beeinflusst, indem sie nicht nur die Qualifikation für berufliche Tätigkeiten vermittelt, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung prägt. Somit ist nach Lempert (2008) berufliche Sozialisation ein vielschichtiger Prozess, der durch Aneignung und Veränderung geprägt ist, und eine zentrale Grundlage für die individuellen Ressourcen beruflich sozialisierter Menschen bildet (vgl. S. 30–32).

Während Kompetenzen in diesem Beitrag als individuell verfügbare, teils formal erworbene Handlungsdispositionen verstanden werden, fokussiert der Begriff Sozialisation auf den prozessualen, relationalen Erwerb kultureller Orientierungen im Rahmen sozialer Interaktionen und institutioneller Kontexte. Der dabei entstehende Habitus strukturiert Wahrnehmungen, Bewertungen und Praktiken – und kann insbesondere im Übergang zwischen beruflicher und akademischer Bildung als vergesellschaftungsbezogene Transformationsleistung begriffen werden.

Aus Döppers (2022, S. 9–16) und Wolter et al. (2027, S. 84) kann geschlossen werden, dass der der Habitus und das kulturelle Kapital, das aus der beruflichen Vorbildung der Studierenden resultiert, nicht automatisch im akademischen Feld wirksam wird (vgl. S. 9-16). Dort steht die Befähigung zum autonomen Denken und Handeln im Fokus der theoriegeleiteten Lehr-/Lernprozesse im Fokus (vgl. Baethge, 2006, S. 16). Insofern scheint es notwendig, dass diese Studierenden ihren Habitus und das kulturelles Kapital feldspezifisch transformieren. Die Fähigkeit zur Habitustransformation kann damit als Schlüsseldimension erfolgreicher Transition im Rahmen des Hochschulstudiums angesehen werden. Daraus können sich Spannungsfelder zwischen hochschulischen Anforderungen und den berufsbiografisch geprägten Ressourcen dieser Studierendengruppe ergeben.

Daran anschließend rückt die Frage in den Fokus, wie sich hochschulische Sozialisationsprozesse für Studierende darstellen. Der Sozialisationsprozess an Hochschulen wird in der neueren Literatur als dynamisch und iterativ beschrieben (vgl. Weidman & DeAngelo, 2020, S. 314). Individuelle studentische Merkmale, hochschulische Strukturen und außerhochschulische Einflüsse interagieren dabei und beeinflussen den Studienerfolg auf unterschiedliche Weise. Dabei ist die Anpassung an die akademischen Anforderungen nicht nur eine individuelle Leistung, sondern auch von der Unterstützung durch soziale Netzwerke und hochschulische Ressourcen abhängig (vgl. u. a. Weidman & DeAngelo, 2020, S. 314; Wild, 2013, S. 12–15, 24–26).

Betrachtet man das grundständige berufliche Lehramtsstudium aus der Perspektive wissenschaftlicher Weiterbildung, so erfordern die damit verbundenen Transitionsprozesse die Transformation berufsbiografisch geprägter Ressourcen sowie die Anpassung habitueller Orientierungen an akademische Anforderungen und Gegebenheiten.

3 Forschungsstand

Im Folgenden wird der Forschungsstand zweistufig entfaltet: Zunächst wird der Versuch unternommen eine kontextbezogene Einordnung wissenschaftlicher Weiterbildung in den grundständigen Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik aufzuzeigen, bevor anschließend die subjektorientierte Perspektive beruflich qualifizierter Studierender in den Blick genommen wird.

Im wissenschaftlichen Diskurs wird wissenschaftliche Weiterbildung im Kontext grundständiger beruflicher Lehramtsstudiengänge bislang fragmentiert und zumeist implizit behandelt. So verweist z. B. Lempert (2005) auf die strukturelle Heterogenität entsprechender Studienangebote und benennt grundlegende Professionalisierungsbedarfe (vgl. S. 58–70). Ergänzend diskutiert Tenberg (2015) Quereinstiegs- und Sondermaßnahmen zur Integration beruflich Qualifizierter in das Lehramtsstudium und problematisiert deren curriculare Verankerung (vgl. S. 481–501). In der neueren Literatur wird die wissenschaftliche Weiterbildung von Buchmann (2024) als expliziter Bestandteil des erweiterten Aufgaben- und Forschungsbereichs der Berufs- und Wirtschaftspädagogik betrachtet (vgl. S. 194).

Obgleich das grundständige Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik beruflich Qualifizierter bislang fragmentiert unter dem Blickwinkel wissenschaftlicher Weiterbildung aufgearbeitet wurde, lassen sich über Erkenntnisse zur subjektiven Studienbewältigung von Stärk (i. E.) erste Hinweise auf entsprechende Erfahrungsdimensionen und Bedarfslagen gewinnen. Sie verdeutlichen, inwiefern berufliche Sozialisation die individuellen Grundlagen und Ressourcen der Studierenden, ihre Erwartungen an den Studienerfolg, die Wahrnehmung von Studienanforderungen sowie ihr konkretes Studienhandeln beeinflusst – Aspekte, die für die bedarfsgerechte Gestaltung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote in den grundständigen Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik relevant sein können. Der folgend dargestellte Forschungsstand ist entlang dieser vier Analysebereiche gegliedert.[3] In Stärk i. E. sind diese vertieft dargestellt. Aufbauend auf den individuellen Grundlagen und Ressourcen der Studierenden werden folgend die skizzierten Analysebereiche betrachtet.

Individuelle Grundlagen und Ressourcen

In der Literatur werden die Bildungsorientierungen beruflich qualifizierter Studierender als verhaltensleitende Strukturen betrachtet, die auf Werten und Haltungen basieren und Bildungsaspirationen sowie Studienmotive beeinflussen (vgl. u. a. Hesse, 2018; Kotterer et al., 2022). Studien zeigen, dass Bildungsorientierungen heterogen ausgeprägt sind und von zweckrationalen, pragmatischen Motiven über das Streben nach sozialem Aufstieg bis hin zu einer persönlichkeits- und kompetenzorientierten Entwicklung reichen (vgl. Grunau, 2017, S. 95-121, 140; Naeve-Stoß, 2013, S. 364).

Während einige Studierende Bildung primär als Mittel zur Erlangung formaler Qualifikationen betrachten, steht für andere die Erweiterung individueller Kompetenzen oder eine gezielte Weiterbildung im Fokus (vgl. Wolter et al., 2017, S. 80–81; Kamm, 2022, S. 178). Eine explizite Verbindung zwischen Bildungsorientierungen und beruflicher Sozialisation wird in der bisherigen Forschung wenig systematisch herausgearbeitet. Arbeiten von Grunau (2017) und Kotterer et al. (2022) deuten an, dass die vorhochschulische Sozialisation einen entscheidenden Einfluss auf Bildungsorientierungen, Bildungsentscheidungen und das Studienverhalten ausübt.

Neben motivationalen Strukturen sind es vor allem fachliche, personale und soziale Kompetenzen sowie psychosoziale Merkmale, die für die Transition in das Hochschulstudium bedeutsam scheinen (vgl. Lewin & Lischka, 2004, S. 34–35; van den Berk, 2015, S. 35; Brutzer et al., 2022, S. 179–181). Beruflich qualifizierte Studierende verfügen häufig über einschlägige Praxiserfahrung, durch die sie ein anwendungsnahes Vorwissen mitbringen und bereits über domänenspezifische Problemlösungskompetenzen verfügen (vgl. Sonntag, 2016, S. 217, 248; Döppers, 2022, S. 10–13). Gleichzeitig zeigen sich in der Forschung Defizite in Bereichen wie Mathematik, (Fremd-)Sprachen oder wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen, die aus einer fehlenden hochschulvorbereitenden Schulbildung resultieren (vgl. Dahm & Kerst, 2016, S. 230; Kamm, 2022, S. 184–188; Wolter et al., 2017, S. 71–78). Fachliche Herausforderungen werden häufig durch ausgeprägte personalen Kompetenzen bzw. (Sekundär-)Tugenden wie Selbstdisziplin, Belastbarkeit, Lösungsorientierung und Verbindlichkeit kompensiert (vgl. Wolter et al., 2017, S. 71–79; Döppers, 2022, S. 10). Auch psychosoziale Merkmale wie eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und Volition gelten als zentrale individuelle Stärken dieser Studierendengruppe (vgl. Bohndick et al., 2021, S. 80–88; Trautwein & Stolz, 2015, S. 126–129; Heinze, 2018, S. 193). Insgesamt unterstreichen die Befunde, dass berufliche Sozialisation Bildungsorientierungen, fachliche und personale Kompetenzen sowie psychosoziale Merkmale hervorbringt (vgl. Kamm, 2022, S. 187–188; Döppers, 2022, S. 10), die fortan als wesentliche Voraussetzungen für die Studienbewältigung verstanden werden. Im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung erscheint es daher zentral, solche berufsbiografisch geprägten Ressourcen systematisch zu identifizieren und bei der Entwicklung adressatengerechter Studienformate zu berücksichtigen.

Studienerfolg

Für beruflich qualifizierte Studierende ist der Studienerfolg häufig eng mit individuellen Bildungszielen und biografisch gewachsenen Bildungsintentionen und -ziele verknüpft. Neben dem Wunsch nach sozialem Aufstieg oder der Reproduktion eines bestimmten familiären Status (vgl. Grunau, 2017, S. 179–189) treten dabei auch pragmatische Zielsetzungen in den Vordergrund, etwa der Erwerb eines formalen akademischen Abschlusses zur beruflichen Weiterqualifikation. Viele Studierende bewerten ihren Studienerfolg jedoch nicht nur anhand von Leistungskennzahlen, sondern auch danach, inwieweit sich ihre persönliche Weiterentwicklung vollzieht – etwa durch den Erwerb neuen Fachwissens, die Erweiterung beruflicher Handlungskompetenzen oder die Stärkung ihres professionellen Selbstverständnisses (vgl. Wolter et al., 2017, S. 55–56).

Ein zentrales Merkmal der Erfolgserwartungen beruflich qualifizierter Studierender besteht darin, dass sie Studieninhalte gezielt mit ihrer beruflichen Erfahrung verknüpfen möchten. Der Nutzen des Studiums wird demnach auch daran gemessen, inwieweit die akademisch erworbenen Kompetenzen in berufspraktischen Kontexten einsetzbar sind. Daraus ergibt sich ein hoher Stellenwert berufsbezogener Lernprozesse und anwendungsorientierter Studiengestaltung, insbesondere in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (vgl. Nickolaus & Abele, 2009, S. 81–88; Jürgens, 2017, S. 61–62).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass klassische Erfolgsindikatoren wie Noten oder Abschlusszeiten allein nicht ausreichen, um die Erfolgsperspektiven von Studierenden angemessen abzubilden. Ihre Erwartungen deuten vielmehr auf eine klare Weiterbildungsintention hin, die über rein formale Zielsetzungen hinausgeht (vgl. Jürgens, 2017; Wolter et al., 2017; Blüthmann et al, 2008). Für die Hochschulen bedeutet dies, dass sie im Rahmen impliziter wissenschaftlicher Weiterbildung – wie sie vermutlich von beruflich Qualifizierten in grundständigen Studiengängen, etwa der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, durchlaufen wird – subjektive Entwicklungsperspektiven sowie die praktische berufliche Verwendbarkeit der Studieninhalte systematisch in die curriculare und didaktische Gestaltung einbeziehen sollten.

Wahrnehmung von Studienanforderungen

Beruflich qualifizierte Studierende stehen im Hochschulstudium vor vielschichtigen Herausforderungen. Besonders der Einstieg in mathematische und naturwissenschaftliche Inhalte sowie in das wissenschaftliche Arbeiten fällt häufig schwer, da in der vorangegangenen beruflich geprägten Bildungsbiografie oft nur begrenzt vermittelt wurden (vgl. Heublein et al., 2010, S. 69–71; Schmidt & Stärk, 2021, S. 289–299; Wyrwal & Zinn, 2018, S. 21). Auch die stark theorielastige Ausrichtung vieler Studienfächer, insbesondere in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, wird häufig als wenig anschlussfähig an die bisherige Berufspraxis empfunden (vgl. Naeve-Stoß, 2013, S. 380; Wyrwal & Zinn, 2018, S. 14). Unterschiedliche Lehr- und Prüfungskulturen in den Teilstudiengängen erfordern darüber hinaus eine hohe Anpassungsfähigkeit (vgl. Naeve-Stoß, 2013, S. 380; Wyrwal & Zinn, 2018, S. 14)

Auch organisatorische Anforderungen treten zunehmend in den Vordergrund: Die Notwendigkeit, Studium, Berufstätigkeit und familiäre Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren, führt zu einer hohen zeitlichen Belastung und stellt eine zentrale Herausforderung dar (vgl. Thaler et al., 2022, S. 191; Wolter et al., 2017, S. 67–68). Gleichzeitig kann die größere Wahlfreiheit und die selbstverantwortliche Organisation des Studienverlaufs zu Verunsicherungen führen – insbesondere bei Studierenden, die aus stärker strukturierten Bildungskontexten kommen (vgl. Koerber et al., 2022, S. 158).

Ein weiterer relevanter Aspekt in der Wahrnehmung hochschulischer Anforderungen ist die fehlende Anerkennung beruflicher Vorerfahrungen. Koerber et al. (2022) beschreiben, dass Studierende ihre beruflichen Kompetenzen im akademischen Umfeld oftmals als entwertet erleben, was Irritationen im Selbstverständnis und identitätsbezogene Konflikte auslösen kann (vgl. S. 158). Diese Erfahrung verweist auf Spannungen zwischen berufsbiografischer Prägung und hochschulischer Anerkennungskultur.

Auch soziale Herkunft und familiäre Unterstützung wirken sich auf die Wahrnehmung von Anforderungen aus. Während Studierende aus akademischen Haushalten häufig auf ein unterstützendes Umfeld zurückgreifen können, berichten beruflich Qualifizierte mit nicht-akademischem Hintergrund häufiger von Skepsis gegenüber ihrem Bildungsweg oder fehlender familiärer Unterstützung (vgl. Grunau, 2017, S. 179–189). Diese milieuspezifischen Unterschiede tragen offenbar dazu bei, dass hochschulische Anforderungen nicht nur als kognitiver, sondern auch als sozialer Anpassungsprozess erlebt werden.

Insgesamt wird deutlich, dass die Anforderungen, die beruflich qualifizierte Studierende im Studium erleben, nicht allein fachlich oder methodisch zu fassen sind. Vielmehr werden sie auch durch strukturelle Unwuchten, Anerkennungsprobleme und biografisch vermittelte Passungsprobleme geprägt. Diese Perspektive ist für Hochschulen und ihre Studiengänge bedeutsam, da sie Ansatzpunkte liefert, wie Übergänge gezielter begleitet und strukturelle Barrieren adressiert werden können.

Studienhandeln

Das Studienhandeln beruflich qualifizierter Studierender ist stark von ihrer beruflichen Sozialisation und ihren biografischen Erfahrungen geprägt. Viele von ihnen orientieren sich eng an institutionellen Vorgaben und organisieren ihr Studium überwiegend zweckrational. Sie richten sich dabei an Curricula, Prüfungsmodalitäten und vorgegebenen Studienverlaufsplänen aus (vgl. Naeve-Stoß, 2013, S. 390; Wolter et al., 2017, S. 80–81). Diese strukturierte Herangehensweise wird ergänzt durch den gezielten Einsatz beruflicher Kompetenzen und (Sekundär-)Tugenden die zur effizienten Bewältigung des Studiums beitragen. Insbesondere in Praxisphasen zeigt sich, dass berufliche Routinen und fachpraktisches Wissen eine wichtige Ressource darstellen (vgl. Döppers, 2022, S. 9–16).

Darüber hinaus lassen sich unterschiedliche Studienstrategien aus dem wissenschaftlichen Diskurs ableiten, die maßgeblich von der beruflichen Sozialisation beeinflusst sind. Einige Studierende verfolgen eine prüfungsorientierte Herangehensweise, die sich eng an formalen Anforderungen orientiert. Andere setzen auf kompetenzbasierte, stärker anwendungsorientierte Lernstrategien, die sich durch Eigenständigkeit und einen reflexiven Umgang mit theoretischen Inhalten auszeichnen (vgl. Wolter et al., 2017, S. 81–83; Dahm et al., 2018, S. 179–180). Dabei gelingt es Studierenden mit beruflicher Vorbildung stärker, theoretische Konzepte kritisch zu reflektieren und mit beruflichen Erfahrungen zu verknüpfen (vgl. Rebenstorf & Büllow-Schramm, 2013, S. 103).

Im Kontext der Berufs- und Wirtschaftspädagogik gilt es zu klären, wie vorhandene Lernstrategien beruflich qualifizierter Studierender zu Studienbeginn adäquat aufgegriffen und im Sinne einer gezielten Begleitung unterstützt werden können. Ziel wäre es, nicht nur die Studienorganisation zu unterstützen, sondern auch eine reflexive Auseinandersetzung mit den theoriebasierten Anforderungen akademischer Bildung zu fördern (in Anlehnung an Brutzer et al. 2022, 2024).

4 Methodik

Die zugrunde gelegte Untersuchung (vgl. Stärk, i. E.) basiert auf einem qualitativen Forschungsansatz, der sich an der Grounded-Theory-Methodologie orientiert (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 144). Das methodologische Paradigma der Grounded-Theory ermöglicht es, theoretische Konzepte direkt aus dem empirischen Material abzuleiten und Erkenntnisse systematisch zu strukturieren (vgl. Flick, 2022, S. 126). Der Forschungsprozess folgt einem abduktiven Ansatz, bei dem theoretische Vorannahmen deduktiv überprüft und induktiv weiterentwickelt wurden, um eine theoriegeleitete, aber empirisch fundierte Analyse zu gewährleisten (vgl. Bohnsack et al., 2018, S. 11). Die Grounded-Theory-Methodologie wurde nicht im Sinne einer theoriefreien Neuentwicklung (vgl. Glaser & Strauss, 1967) angewendet, sondern als eingebettetes Auswertungsverfahren nach Strauss und Corbin (1996). Die hieraus entstandenen Forschungsfragen in Stärk i. E. lauten:

(1) Welchen Einfluss haben berufliche Vorbildung und Sozialisation auf die individuellen Grundlagen und Ressourcen von im Hochschulstudium formal erfolgreichen beruflich qualifizierten Studierenden?

(2) Woran machen diese Studierenden ihren Studienerfolg fest, und wie wirken sich berufliche Vorbildung und Sozialisation darauf aus?

(3) Welche Studienanforderungen nehmen sie wahr und an, und welchen Einfluss hat ihre berufliche Prägung?

(4) Wie gestalten sie ihr Studienhandeln im Hochschulkontext, und inwiefern ist dieses durch berufliche Sozialisation beeinflusst?

Das ursprüngliche Erkenntnisinteresse der zugrunde liegenden Studie von Stärk (i. E.) fokussierte auf die erfolgreiche Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender. Im vorliegenden Beitrag wird dieses Erkenntnisinteresse um eine weiterführende Deutungsperspektive ergänzt: Die im Rahmen der Studie erhobenen empirischen Ergebnisse werden zusätzlich im Lichte wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen re-kontextualisiert und reflektiert. Ziel dieser diskursiven Rahmung ist es, das grundständige Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als eine Form wissenschaftlicher Weiterbildung für beruflich qualifizierte Studierende zu thematisieren – und Studienbewältigung als integralen Bestandteil eines bislang wenig beachteten Weiterbildungsverständnisses zu fassen. Die ergänzende Forschungsfrage für diesen Beitrag lautet:

(5) Welche Potenziale und Spannungsfelder (impliziten) wissenschaftlicher Weiterbildung ergeben sich im Kontext der Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender – und wie lassen sich diese im Rahmen der Angebote in den grundständigen Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik adressieren?

Die bereits genannten Analysebereiche individuelle Grundlagen und Ressourcen, Studienanforderungen, Studienerfolg und Studienhandeln, wurden als heuristischer Rahmen zur analytischen Strukturierung der erhobenen Daten herangezogen. Sie wurden jedoch im Sinne eines iterativ-abduktiven Prozesses empirisch weiterentwickelt. So konnte nach von Strauss und Corbin (1996) sowie nach Bohnsack et al. (2018, S. 12) die theoriegenerierende Logik der Grounded-Theory mit einem theoriegeleiteten Erkenntnisinteresse produktiv in der Datenanalyse verbunden werden.

Der Zugang zum Feld erfolgte durch direkte Ansprache über hochschulinterne Netzwerke (z. B. Veranstaltungen). Hierbei wurde in Anlehnung nach dem Theoretischen Sampling (vgl. Brüsemeister, 2008, S. 174–180) und dem Snowball-Sampling (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 235–236) gearbeitet. Rekrutiert wurden Studierende, die folgende Kriterien erfüllten:

- Keine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung vorhanden.

- Vor dem Studium abgeschlossene Berufsausbildung absolviert.

- Hochschulzugangsberechtigung über den beruflichen Bildungssektor erworben.

- Eingeschrieben in berufliche Lehramtsstudiengänge (Wirtschaftspädagogik oder Berufspädagogik (Metall-/Elektrotechnik) der Universität Kassel.

- Erster Studienabschluss (B. Ed.) (in absehbarer Zeit) an der Universität Kassel absolviert.

Es erfolgte ein Pretest im Sommer 2020. Im Anschluss wurden insgesamt 12 Personen in zwei Intervallen (Sommer 2020 und Sommer 2021) interviewt von denen neun Interviews zur Auswertung herangezogen wurden. Die soziodemografischen Daten dieser neun Studierenden sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Soziodemografische Daten der Interviewteilnehmenden (Quelle: vgl. Stärk, i. E.)

|

Studierende |

Ausbildungsberuf |

Hochschulzugangs- |

Studiengang |

|

Befragungszeitraum 1 (Sommer 2020) |

|||

|

Julian |

KFZ-Mechatroniker |

Fachhochschulreife |

Masterstudiengang: Berufspädagogik (Metalltechnik) |

|

Dominik |

Industriekaufmann |

Fachhochschulreife |

Masterstudiengang: Wirtschaftspädagogik |

|

Tobias |

Metallbauer |

Fachhochschulreife |

Masterstudiengang: |

|

Lena |

Kauffrau für Marketingkommunikation |

Fachhochschulreife |

Masterstudiengang: |

|

Matthias |

Industriemechaniker |

Aufstiegsfortbildung |

Masterstudiengang: |

|

Mandy |

Kauffrau für Marketingkommunikation |

Fachhochschulreife |

Masterstudiengang: |

|

Laurenz |

KFZ-Mechatroniker |

Aufstiegsfortbildung |

Masterstudiengang: |

|

Befragungszeitraum 2 (Sommer 2021) |

|||

|

Lukas |

Anlagenmechaniker |

Aufstiegsfortbildung |

Bachelorstudiengang: |

|

Maximilian |

Anlagenmechaniker |

Fachhochschulreife |

Bachelorstudierender: |

Zur Datenerhebung wurden leitfadengestützte episodische Interviews geführt (vgl. Flick, 2022, S. 619). Dabei wurden narrative und episodische Wissensbestände der Teilnehmenden erhoben, um subjektive Theorien und individuelle Alltagserfahrungen zu erfassen (vgl. Misoch, 2019, S. 58). Der Interviewleitfaden war entlang der vier zentralen Analysebereiche der Studie (siehe Kapitel 3) und der Forschungsfragen eins bis vier strukturiert. Er enthielt eine biografisch-narrative Einstiegsfrage. Sowie Fragen zu semantischen Wissensbeständen (z. B. Was verstehst du unter Bildung oder unter Gebildetsein? oder Was verstehst du unter einem erfolgreichen Studium?) und zu episodischem Wissen (z. B. Als du vom Beruf oder der Berufsschule in das Studium gekommen bist, wie erging es dir zu Beginn des Bachelorstudiums? Situation X ist dir schwergefallen. Warum ist dir Situation X schwergefallen? Wie bist du damit umgegangen?). Die Erzählanlässe wurden im Forschungsprozess theoriebasiert iterativ weiterentwickelt. Die vollständige Version des Leitfadens ist in Stärk (i. E.) dokumentiert.

Die Interviews wurden aufgezeichnet und anschließend nach Dresing und Pehl (2020, S. 43–44) mit mittlerer Genauigkeit transkribiert (vgl. Fuß& Karbach, 2014, S. 17–18). Die Auswertung folgte den Prinzipien der Grounded-Theory-Methodologie abduktiv und iterativ-zyklisch (vgl. Strauss & Corbin, 1996). Die Analysebereiche (siehe Kapitel 3) dienten diente als leitendes Element zur systematischen Strukturierung der Daten während der einzelnen Kodierungsschritte der Grounded-Theory-Methodologie. Zudem wurde das Softwaretool MAXQDA zur Unterstützung der Kodierprozesse eingesetzt.

Alle Teilnehmenden wurden vorab über die Ziele und den Ablauf der Studie informiert. Ihre Zustimmung zur Teilnahme sowie zur Verarbeitung der Daten wurde schriftlich eingeholt. Die Anonymität der Studierenden wurde durch Pseudonymisierung sichergestellt. Um Verzerrungen in der Datenerhebung und -auswertung zu minimieren, wurde der Forschungsprozess regelmäßig in einer Interpretationsgruppe reflektiert. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass die Autorin ihre eigene Rolle kritisch hinterfragt und die Interaktion mit dem Feld systematisch analysiert.

Kapitel 5 stellt die zentralen empirischen Ergebnisse der Studie von Stärk (i. E.) vor, die im darauffolgenden Kapitel 6 im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung weiterführend interpretiert und diskursiv eingeordnet werden.

5 Ergebnisse

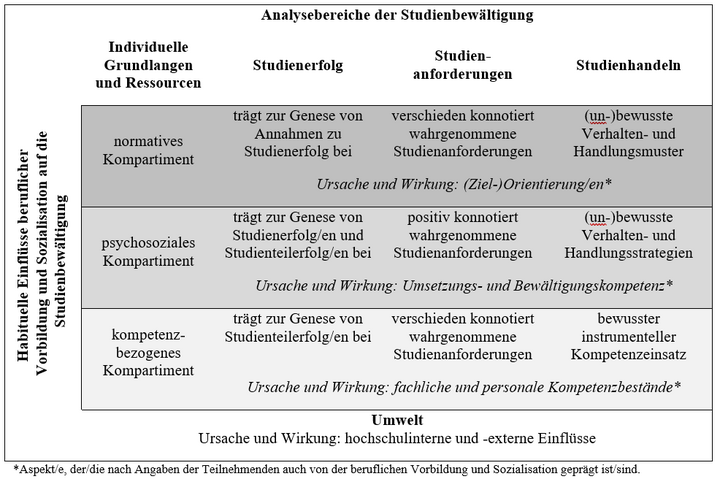

Im Rahmen der Datenauswertung von Stärk (i. E.) wurde eine Theorieskizze entwickelt, ein Ausschnitt ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie berufliche Sozialisation Bildungsverständnisse, psychosoziale Merkmale und Kompetenzen der untersuchten Studierendengruppe prägt – und wie diese mit der erfolgreichen Studienbewältigung in den Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zusammenhängen und gleichzeitig Hinweise auf Potenziale für die Weiterentwicklung durchlässiger, adressatengerechter Studienangebote im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung liefern.Aus dem Datenmaterial konnten drei zentrale Querschnittskategorien entwickelt werden, die im Folgenden als Kompartimente bezeichnet werden. Die drei Kompartimente – normativ, psychosozial und kompetenzbezogen – sind Teil der individuellen Grundlagen und Ressourcen der Studierenden und wurden auch von der beruflichen Vorbildung geprägt. Sie strukturieren mit ihren spezifische Merkmalen querliegend die Analysebereiche Studienerfolg, Studienanforderungen und Studienhandeln. Die Kompartimente verweisen auf spezifische Herausforderungen und Potenziale beruflich qualifizierter Studierender im Hochschulstudium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Exemplarisch werden in den Kapiteln 5.1 bis 5.3 diejenigen Ergebnisse hervorgehoben, die im Rahmen dieses Beitrags zentrale Aspekte zur Beantwortung der fünften Fragestellung (siehe Kapitel 5) bieten. Die vollständigen Ergebnisse sind in Stärk (i. E.) dokumentiert.

Abbildung 1: Ausschnitt Theorieskizze (Quelle: Stärk i. E./abgeändert)

Abbildung 1: Ausschnitt Theorieskizze (Quelle: Stärk i. E./abgeändert)

5.1 Normatives Kompartiment

Wie in der Theorieskizze (s. Abb. 1) dargestellt, beschreibt das normative Kompartiment die Bildungsverständnisse der Studierenden. Diese scheinen auch durch die berufliche Sozialisation geprägt, beruhen auf beruflichen Aspirationen (vgl. Haller, 1968, S. 484–487; Stocké, 2013, S. 269; Gottfredson, 2002, S. 91) und beeinflussen sowohl die Wahrnehmung von Studienanforderungen, die Erwartungen an den Studienerfolg als auch das Studienhandeln, das sich hier in mehr oder weniger bewussten Verhaltens- und Handlungsmustern zeigt (vgl. Stärk, i. E.). Dabei können sich die folgenden drei Bildungsverständnisse dynamisch weiterentwickeln. Sie schließend sich dabei nicht gegenseitig aus, sondern treten parallel zueinander auf.

- Aufstiegsbezogenes Bildungsverständnis: Studium als Mittel zum beruflichen und sozialen Aufstieg

- Anwendungsbezogen-funktionales Bildungsverständnis: Fokussierung auf praktische Verwertbarkeit des Studiums (Employability)

- Interessensgeleitet-intellektuelles Bildungsverständnis: Bildung als intrinsisch motivierte Entfaltung eigener Neigungen und/oder der Persönlichkeitsentwicklung

Funktionales-anwendungsorientiertes Bildungsverständnis: Einige Studierende zeigen eine starke Praxisorientierung und legen besonderen Wert auf die direkte Anwendbarkeit der Studieninhalte für ihren zukünftigen Lehrberuf. Sie verweisen dabei auf ihre berufliche Vorbildung, mit praxisbezogenen Lehr-/Lernarrangements und äußern häufig Kritik an einer unzureichenden Verzahnung von Theorie und Praxis im Hochschulstudium.

Um diesem Defizit entgegenzuwirken, versuchen sie, theoretische Inhalte durch gezielte praktische Erfahrungen zu ergänzen, indem sie antizipativ und partizipativ in ihrer beruflichen Nebentätigkeit agieren, beispielsweise im Ausbildungsberuf oder an der Berufsschule. Im Verlauf des Studiums zeigt sich jedoch bei einigen eine zunehmende Resignation: Sie nehmen die Studienanforderungen widerwillig hin und entwickeln eine pragmatische Herangehensweise, um das Studium erfolgreich abzuschließen (vgl. Stärk, i. E.). Dies wird exemplarisch durch die folgenden Aussagen belegt:

|

Anwendungs-orientierung |

„Lena: […]. Weil ich muss sagen, so unser Praxisanteil im Pädagogikstudium kommt jetzt doch ein bisschen arg kurz. Mit den drei SPS, die wir dann letztendlich haben, wenn wir den Master auch noch machen. Aber es ist ja kein, also es ist ja mehr ein Reinschnuppern, mal schauen, ob das für einen passt, als wirklich ein Lernen, wie das alles abläuft. Was man zum Beispiel in der Ausbildung hat, wo man ja wirklich einen sehr großen Anteil doch praktisch hat.“ (Lena, Pos. 40) |

|

Antizipation und Partizipation |

„Also sie [Lehrkräfte an der Berufsschule] haben mir immer beschrieben, wie sie Unterricht machen und ich konnte bei denen auch jederzeit mit reingehen und mir das anschauen. Und haben mir dann aber auch immer wieder didaktische Ansätze gesagt, nach denen sie unterrichten oder welche es halt auch noch gibt. Und mir immer wieder gesagt, dass ich im Prinzip mich ausprobieren soll, in den verschiedenen Ansätzen und/. […] Dann habe ich das gemacht und bin meinen Weg dann so, zumindest erstmal, gefunden.“ (Tobias, Pos. 100-102) |

|

Resignation und Pragmatismus |

„Akzeptieren, dass es so ist. Ich kann es nicht ändern. […]. Und die Hürde sind die Module, die ich noch machen muss. […]. Wenn ich mir, glaube ich, den ganzen Tag einen Kopf darüber mache, dass ich das gerade umsonst lerne, dann kommt man, glaube ich, auch in den Bereich von einer Depression oder völligsten Resignation. Ich glaube, wenn man sich da viel zu viel einen Kopf darum macht, wird es auch nicht besser.“ (Lukas, Pos. 142) |

Exkurs: Im Rahmen der aufstiegsbezogener Bildungsorientierung verdeutlicht das folgende Zitat exemplarisch, dass beruflich qualifizierte Studierende das Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als gezielte Weiterentwicklung ihrer beruflichen Biografie verstehen. Somit lässt sich ein Bezug zur wissenschaftlichen Weiterbildung als bildungsbiografisch anschlussfähige Qualifizierungsform herstellen.

|

Studium der BWP als gezielte |

„Allerdings habe ich halt gemerkt, dass ich, was auch wieder eine Intention für das Studium war, das ich, wenn ich bei der Stelle, bei meinem Ausbildungsberuf [Industriekaufmann] […]. Immer auf einer Stufe bleiben werde […]. Ich möchte mich weiterbilden und natürlich kommen da auch, sage ich mal, andere Weiterbildungen, wie der Fachwirt oder sonstiges […] infrage anstatt jetzt ein Studium, aber für mich war das Studium [Wirtschaftspädagogik] dann am besten […]“ (Dominik, Pos. 70 (Die erklärenden Einfügungen stammen von der Autorin.)) |

5.2 Psychosoziales Kompartiment

Dieses Kompartiment (s. Abb. 1) beschreibt die psychosozialen Ressourcen der Studierenden, die ihnen helfen, akademische Herausforderungen zu bewältigen. Dies zeigt sich insbesondere in ihrer Volition (vgl. Kuhl, 1983, 1996), die bei beruflich qualifizierten Studierenden besonders ausgeprägt zu sein scheint. Die Volition äußert sich in der hier sogenannten Umsetzungs- und Bewältigungskompetenz. Die Studierenden führen diese Kompetenz auf ihre berufliche Sozialisation zurück. Sie zeigt sich in Handlungs- und Verhaltensstrategien, die sie – bewusst oder unbewusst – zur Förderung ihres Studienerfolgs einsetzen. Psychosoziale Ressourcen scheinen somit einen direkten Einfluss auf Studien(teil)erfolge zu haben und lassen sich in zwei zentrale Kategorien unterteilen:

- Umsetzungskompetenz

- Bewältigungskompetenz

Im Folgenden wird die Umsetzungskompetenz näher erläutert. Die Darstellung der Bewältigungskompetenz ist in Stärk i. E. zu finden.

Umsetzungskompetenz: Diese Kompetenz umfasst (Sekundär-)Tugenden wie z. B. Proaktivität, Selbstständigkeit, Perfektionismus, Ausdauer und Selbstbeherrschung. Nach Aussagen der Studierenden stellen diese Eigenschaften einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die Bewältigung ihres Studiums dar. Sie beschreiben diese Kompetenzen explizit als ein Resultat ihrer beruflichen Vorbildung. Die folgenden exemplarischen Aussagen verdeutlichen diesen Zusammenhang:

|

Proaktivität und Selbst-ständigkeit |

„[…]. Also alleine schon, es geht ja los mit dem selbstständigen Arbeiten, dass man sich selbst hinsetzt oder selbst irgendwo einarbeitet, das ging ja auf der Techniker-Schule schon stark los. […]. Man muss ja selber auch aktiv werden und sich selber einarbeiten. […]“ (Matthias, Pos. 88) |

|

|

Perfektionis-mus |

„[…] ja ich sage es mal so, wie es ist, den Arsch gerettet (lacht). […] ja, das habe ich, glaube ich, auch während der Ausbildung so ein bisschen entwickelt, dieses Perfektionistische, diese überfachliche Kompetenz des einfach VERNÜNFTIG Arbeitens, VERNÜNFTIG Machens. […]. Das kam dadurch, dass ich damals in der Ausbildung meinen eigentlich besten Kumpel kennengelernt habe, der auch da gearbeitet hat als Servicetechniker, sprich der macht Fehlersuchen, elektronische Fehlersuchen. […].Und durch den habe ich wirklich einfach gelernt, nach Herstellervorgaben VERNÜNFTIG, AKKURAT und ordentlich zu arbeiten. […].“ (Julian, Pos. 94–96) |

|

|

Ausdauer und Selbstbeherr-schung |

„[…]. Ich würde mal sagen das Prioritätensetzen. […]. Wo ich hingegen immer hergegangen bin, habe gesagt, okay, es ist Klausurenphase. Habe dort meinen Fokus und meine Prioritäten gesetzt. Und bin zum Beispiel halt auch wenig mit Freunden, ich sage jetzt mal Party machen gegangen. […]. Und das ist halt auch durch meine Ausbildung gekommen.“ (Matthias, Pos. 172) |

|

5.3 Kompetenzorientiertes Kompartiment

Das kompetenzorientierte Kompartiment (s. Abb. 1) bezieht sich auf fachliche und personale Kompetenzen (vgl. BMBF, 2023, S. 14), deren Entwicklung die Studierenden maßgeblich auf ihre berufliche Sozialisation zurückführen. Abhängig vom Vorhandensein dieser Kompetenzen werden Studienanforderungen unterschiedlich wahrgenommen – entweder als Herausforderung oder als Bewältigungsressource. Fehlende oder unzureichend entwickelte Kompetenzen führen zu negativ wahrgenommenen Studienanforderungen, die als besonders herausfordernd empfunden werden – beispielsweise Mathematik oder wissenschaftliches Schreiben. Gut ausgeprägte fachliche und personale Kompetenzen setzen die Studierenden bewusst ein, um Studienanforderungen erfolgreich zu bewältigen. Der gezielte und instrumentelle Einsatz von Kompetenzen trägt zur Erzielung von Studienteilerfolgen bei, etwa beim Bestehen von Prüfungen.

Im Folgenden werden die Auswirkungen unterschiedlich ausgeprägter fachlicher Kompetenzen auf das Hochschulstudium analysiert. Die Rolle personaler Kompetenzen ist in Stärk i. E. dargestellt.

Fachkompetenzen: Die Studierenden verfügen über Fach(praktisches)wissen aus ihrem Ausbildungsberuf, dass sie bewusst im Hochschulstudium einsetzen. Dies gilt besonders im Erstfach bei praxisnahen Inhalten. Probleme bereiten nahezu allen Studierenden die mathematischen Inhalte, an die sie nach Aussagen der Studierenden, bedingt durch ihre berufliche Sozialisation unzureichend anknüpfen können. Studierende mit der beruflichen Fachrichtung Metall-/Elektrotechnik bemängeln, dass ihnen zu Studienbeginn das (wissenschaftliche) Schreiben schwerfiel, da dies im Ausbildungsberuf keine Relevanz hatte. Folgende Aussagen verdeutlichen diese Ergebnisse exemplarisch.

|

praxisnahe |

„[…]. Ich habe jetzt zum Beispiel Praktika gemacht. Das war dann natürlich auch noch in der Gebäudetechnik, quasi meinem Berufsfeld. Und da hat man sehr deutlich gemerkt, dass im Vergleich zu meinen Kommilitonen mir das sehr einfach gefallen ist, dann da die Systeme zu funktionieren. Und auch die notwendigen handwerklichen Schritte, die man machen musste während des Versuches. Sind mir bedeutend leichter gefallen, ja.“ (Lukas, Pos. 88) „Ja also ich würde sagen, jetzt im Zuge der Präsentation beispielsweise, weil ich auf der Arbeit oder während der Ausbildung viel mit PowerPoint, Word und diesen Standardprogrammen arbeiten musste, das/. Medienkompetenzen beispielsweise konnte ich aus der Ausbildung ja komplett ins Studium übernehmen. […].“ (Dominik, Pos. 84) |

|

mathematische Inhalte |

„Also zu Beginn war auf jeden Fall starke Überforderung. Gerade weil im Ingenieursbereich war das größte Problem, dass gerade mathematische Kenntnisse vorausgesetzt wurden, die für Schüler mit Fachoberschulreife in der Regel nicht da/. Bei denen nicht so ausgeprägt da waren zumindest. […].“ (Tobias, Pos. 82) |

|

wissen-schaftliches Schreiben |

„[…]. Na ja, im anderen Bereich dann bei mir, sei es Politik oder das Kernstudium Didaktik, da war dann eben die Herausforderung vor allem darin, das Schreiben zu lernen. Also wie verfasse ich Dinge, und auch den eigenen Wortschatz, das eigene sprachliche Ausdrucksvermögen zu verbessern. Weil das eben auch nur bedingt ausgebildet war vorher. Wie es bei vielen ist, die mit dem Lebenslauf studieren gehen, […].“ (Tobias, Pos. 82) |

Die eben dargestellten Ergebnisse der Studie von Stärk (i. E) schließen an aktuelle Diskurse zur wissenschaftlichen Weiterbildung für beruflich qualifizierte Studierende (ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung) an. Dabei kann der Weiterbildungsbegriff als strukturell durchlässige und adressatengerechte Gestaltung akademischer Bildungsangebote verstanden werden (vgl. Neu, 2022; HRK, 2021/a; Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024). Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die empirischen Ergebnisse reflektiert und Implikationen für die Gestaltung durchlässiger Bildungsformate im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung abgeleitet.

6 Diskussion

6.1 Implikationen für Angebote im beruflichen und hochschulischen Bildungssektor

Die Untersuchung von Stärk (i. E.) zeigt, dass berufliche Sozialisation zur erfolgreichen Studienbewältigung von Studierenden beiträgt, und schließt damit z. B. an Döppers (2020) und Wolter et al. (2017) an. Berufsbiografisch geprägte Orientierungen, psychosoziale Merkmale sowie fachliche und personale Kompetenzen beeinflussen wesentlich den Umgang mit akademischen Anforderungen (vgl. Stärk, i. E.). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, formale Hochschulzugänge zu schaffen – vielmehr braucht es Studienformate, die an berufsbezogene Erfahrungen anschlussfähig sind (vgl. SWK, 2023; Hafner, 2024).

Zur weiterführenden Betrachtung wird im Folgenden ein dreiteiliger Deutungsrahmen herangezogen, der die Ergebnisse im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung einordnet:

- Deutungsperspektive A richtet den Blick auf die institutionelle Gestaltung durchlässiger Studienformate, die auf die spezifischen Bedarfe beruflich qualifizierten Studierender zugeschnitten sind. Im Fokus stehen die strukturell-bildungspolitischen Voraussetzungen, die für eine systematische Öffnung der Hochschulen erforderlich sind.

- Deutungsperspektive B betrachtet das grundständige Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik beruflich qualifizierter Studierender als funktionale Form wissenschaftlicher Weiterbildung – eingebettet in individuelle Berufs- und Bildungsverläufe. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit curricularer und institutioneller Anpassungen, um der Weiterbildungsfunktion gerecht zu werden.

- Deutungsperspektive C versteht Studienbewältigung als habitustransformativen Prozess: Beruflich geprägte Lernlogiken und akademische Anforderungen treten in Wechselwirkung, was tiefgreifende Anpassungs- und Reflexionsleistungen erfordert. Didaktische Konzepte, die Reflexion und Transformation gezielt fördern, sind hier zentral.

Die Ergebnisse dieses Beitrages haben weitreichende Implikationen für die Gestaltung durchlässiger Bildungswege auch im Sinne von wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten. Die im Folgenden skizzierten Handlungsempfehlungen lassen sich – unter Einbezug der Deutungsperspektiven – auf drei Analyseebenen beziehen: bildungspolitisch-strukturell, institutionell-organisational und subjektbezogen-individuell.

Strukturelle Ebene: Bildungspolitische Rahmenbedingungen

Im Sinne der in Kapitel 6 eingeführten Deutungsperspektive A, lässt sich die systemische Ebene als gestalterische Rahmung wissenschaftlicher Weiterbildung verstehen. Sie umfasst bildungspolitische und strukturelle Maßnahmen, die der Passung beruflich geprägter Bildungsbiografien im Hochschulkontext dienen.

Auf struktureller Ebene besteht die Notwendigkeit, bestehende Strukturen zur Hochschulöffnung für beruflich qualifizierte Studierende gezielt weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Passung und Anschlussfähigkeit beruflich qualifizierter Studierender an das Hochschulstudium zu verbessern. Die Studienergebnisse unterstreichen, dass hierfür eine stärkere Vernetzung zwischen beruflichem und hochschulischen Bildungssektor erforderlich ist. Folgende Implikationen können dazu beitragen:

Abgleich der Zielorientierungen beruflicher und hochschulischer Bildung und Weiterentwicklung von Anrechnungsverfahren

Ein empirisch begleiteter Abgleich der bestehenden normativen Zielorientierungen des beruflichen und hochschulischen Bildungssektors wäre in diesem Zusammenhang empfehlenswert, um institutionell tradierte Vorstellungen, Einstellungen, Werte und vorherrschende Paradigmen kritisch auf ihre Zeitgemäßheit zu überprüfen. Zudem sollten beide Bildungssektoren die Bedeutung psychosozialer Merkmale sowie fachlicher und personaler Kompetenzen der Lernenden (Schülerinnen und Schüler sowie Studierende) einordnen und aufeinander abstimmen. Auf dieser Grundlage könnten gezielt flexiblere Bildungsangebote entwickelt werden, die ein heterogenes Studierendenklientel – insbesondere beruflich qualifizierte Studierende – stärker einbeziehen. Dies bezieht sich sowohl auf die Studiengänge der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als auch die Bildungsgänge der beruflichen Bildung, die zu einer Hochschulzugangsberechtigung führen.

Auf Basis des zuvor vorgeschlagenen Abgleichs der zielgebenden Intentionen beider Bildungssektoren könnte die Weiterentwicklung von Anrechnungsverfahren für beruflich erworbene Kompetenzen im Hochschulstudium vorangetrieben werden, wie es Hafner (2024) thematisiert. Ein mehrdimensionaler Abgleich zwischen dem beruflichen und der hochschulischen Perspektive könnte dazu beitragen, gezielte Maßnahmen auf Studiengangs- und Hochschulebene sowie im beruflichen Bildungssektor systematisch zu verankern.

Institutionelle-organisationale Ebene: (Weiter)Entwicklung der Angebote in beiden Bildungssektoren

Im Licht der Deutungsperspektiven B und C fokussiert die institutionelle Ebene sowohl die curriculare Gestaltung wissenschaftlicher Weiterbildung (B) als auch die Begleitung habitustransformativer Übergänge (C) in den Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Studienformate sollten beruflich erworbenes Erfahrungswissen aufgreifen und zugleich Räume für die Entwicklung akademischer Denk- und Handlungsmuster schaffen. Um beruflich qualifizierte Studierende an akademische Anforderungen heranzuführen und der beschriebenen Theorie-Praxis-Problematik (siehe Kapitel 5.1) entgegenzuwirken, könnten auf institutioneller Ebene die nachfolgend erläuterten Maßnahmen – einzeln oder in Kombination – Anwendung finden:

Strukturale (Weiter-)Entwicklung der Studiengänge

Die folgenden Anregungen orientieren sich an Empfehlungen der SWK (2023) und zielen auf eine gezielte Begleitung beruflich qualifizierter (potenzieller) Studierender in Hochschule und in der beruflichen Bildung ab. Aktuell unbegleitete Nebentätigkeiten der Studierenden an beruflichen Schulen sollten seitens der Hochschule gezielt begleitet werden, um praktische Erfahrungen reflektiert mit den Studieninhalten zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob diese Tätigkeiten als Ersatz für schulpraktische Studien anerkannt werden können (vgl. SWK, 2023, S. 63). Zudem sollte die Integration von Teilen des Vorbereitungsdienstes in das Hochschulstudium in Betracht gezogen werden, um der Theorie-Praxis-Problematik entgegenzuwirken (vgl. SWK, 2023, S. 77). Dabei geht es nicht darum, das wissenschaftstheoretische Hochschulstudium abzuschwächen, sondern vielmehr die Relevanz theoretischer Inhalte für die spätere Lehrtätigkeit herauszustellen – unabhängig davon, ob diese direkt in die berufliche Praxis einfließen oder indirekt zur Ausbildung des professionellen Habitus einer Lehrkraft beitragen.

(Weiter-)Entwicklung von (zusätzlichen) hochschulischen Angeboten

Hochschulen sollten gezielt Maßnahmen zur Unterstützung beruflich qualifizierter Studierender implementieren. Eine Möglichkeit wäre die verpflichtende Teilnahme an Online-Self-Assessments (z. B. in Anlehnung an Klusmeyer et al., 2023), kombiniert mit binnendifferenzierten Vorbereitungskursen (z. B. in Anlehnung an die Duale Hochschule Baden-Württemberg, 2024). Dadurch könnten potenzielle Defizite – etwa im wissenschaftlichen Schreiben, in Mathematik oder in der Studienorganisation – frühzeitig identifiziert und gezielt ausgeglichen werden. Zudem wäre die Implementierung und Ausweitung studiengangspezifischer Schnupperprogramme oder Orientierungsstudiengänge – wie mintPlus der Universität Kassel (vgl. Universität Kassel, 2020) – empfehlenswert. Diese Programme würden den Studierenden nicht nur einen praxisnahen Einblick in das Hochschulstudium und dessen Anforderungen ermöglichen, sondern ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, bereits erste Module zu absolvieren.

(Weiter-)Entwicklung von (zusätzlichen) Angeboten in der Beruflichen Bildung

Ebenso empfehlenswert wäre die Implementierung ergänzender wissenschaftspropädeutischer Angebote im wissenschaftlichen Schreiben und in der Mathematik im beruflichen Bildungssektor. Dabei könnten zwei Ansätze verfolgt werden: Einerseits könnte eine Erhöhung des Workloads durch zusätzliche, fakultativ wählbare Angebote sinnvoll sein. Andererseits wäre auch eine Integration der genannten Inhalte in den regulären Unterricht denkbar, was jedoch vermutlich zu einer Verlängerung der Aus- und Weiterbildungsdauer führen würde.

Subjektbezogene-individuelle Ebene: (selbst-)reflexive Didaktik

Didaktische Ansätze auf dieser Ebene lassen sich im Sinne der Deutungsperspektiven B und C verstehen: Sie leisten einen Beitrag zur akademischen Anschlussfähigkeit im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung (B) und fördern zugleich reflexive Transformationsprozesse (C).

Es scheint notwendig, Dozierende in beiden Bildungssektoren stärker für diese Lernendengruppe und deren spezifische Bedürfnisse zu sensibilisieren, um gezielte didaktische Maßnahmen entwickeln und umsetzen zu können. Eine Didaktik, die sowohl im beruflichen als auch im hochschulischen Kontext auf (Selbst-)Reflexion und Wissenschaftspropädeutik ausgerichtet ist, erscheint ebenso sinnvoll wie die gezielte Integration von Praxisbezügen in das Hochschulstudium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik.

(Selbst-)Reflexive Wissenschaftspropädeutik

Wie bereits angedeutet, erscheint eine Überarbeitung der in Bildungsgängen des beruflichen Bildungssektors vermittelten Kompetenzen sinnvoll, sofern diese Bildungsgänge eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln. Es sollte geprüft werden, inwiefern das tradierte Paradigma der Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung eine angemessene Vorbereitung auf ein Hochschulstudium darstellt. Dabei wäre es wichtig, sowohl in den beruflichen Bildungsgängen als auch vor und während der Studieneingangsphase verstärkt akademische Denk- und Arbeitsweisen einzuüben. Besonderes Augenmerk sollte auf die Vermittlung akademischer normativer Haltungen gelegt werden. Der frühzeitige Einsatz wissenschaftspropädeutischer und (selbst-)reflexiver Didaktik erscheint dabei besonders sinnvoll, beispielsweise durch Forschendes Lernen (vgl. z. B. Huber, 2009; Spöttl, 2016, S. 124; Reiber, 2017; Struckmeier & Kütemeyer, 2023). Im Hochschulstudium wäre zudem der gezielte Einsatz (selbst-)reflexiver didaktischer Konzepte zu empfehlen, etwa das Konzept des Reflective Practitioners (vgl. Schön, 1983) oder das Lehr-/Lernkonzept nach Schmidt 2017; Brutzer et al. 2021; Brutzer et al. 2022, 2024. Diese Ansätze könnten Studierenden ermöglichen, wissenschaftliche Arbeitsweisen und akademische Haltungen auf Basis von (Selbst-)reflexion nachhaltig einzuüben. Sie könnten entweder in bestehende Schulfächer bzw. hochschulische Veranstaltungen integriert oder als zusätzliche Angebote bereitgestellt werden.

(Selbst-)Reflexive Praxisbezüge im Hochschulstudium

Um der Theorie-Praxis-Problematik entgegenzuwirken, wäre eine stärkere Verzahnung der ersten und zweiten Phase der Lehrkräftebildung empfehlenswert. In diesem Zusammenhang könnten Lehr-/Lernkonzepte, die auf Selbstreflexion basieren, eine zentrale Rolle spielen. Beispiele hierfür sind Uzunbacak & Klusmeyer (2022, S. 274–276, 286-288), Rompel et al. (2024, S. 198–199) sowie Hocker & Müller (2024, S. 140–142). Zudem könnte eine didaktische Ausrichtung der hochschulischen Lehre am Berufsdidaktischen Dreidecker (vgl. Martin, 2016, S. 23) insbesondere beruflich qualifizierten Studierenden zugutekommen. Dadurch hätten diese die Möglichkeit, ihre beruflichen Erfahrungen aus der Ausbildung sowie aus ihrer Nebentätigkeit an der Berufsschule aktiv in das Studium einzubringen. Dies könnte dazu beitragen, die wahrgenommene Kluft zwischen Theorie und Praxis im Hochschulstudium zu verringern.

6.2 Desiderate

Die im Folgenden skizzierten konzeptionellen Desiderate lassen sich im Anschluss an die in Kapitel 6 dargestellten Deutungsperspektiven A, B und C lesen. Die Untersuchung bietet damit nicht nur empirische Einblicke in Bildungsprozesse beruflich qualifizierter Studierender, sondern eröffnet zugleich konzeptionelle Anschlussmöglichkeiten für die hochschulische Weiterbildungsforschung. In diesem Kontext stellt die Perspektive der Studienbewältigung ein bislang wenig erschlossenes Analysefeld dar.

6.2.1 Studienbewältigung als subjektiver Zugang zur wissenschaftlichen Weiterbildung

Dieses Kapitel knüpft an Deutungsperspektive A und B an: Es zeigt, wie Studienbewältigung sowohl als Bestandteil lebenslanger Bildungsprozesse (A) als auch in ihrer Funktion als biografischer Aushandlungsprozess im Übergang von beruflicher zu akademischer Bildung (B) theoretisch rückgebunden und weiterentwickelt werden kann.

Die vorliegenden empirischen Befunde machen deutlich, dass der Studienverlauf beruflich qualifizierter Studierender in hohem Maße durch normative Bildungsorientierungen, psychosoziale Merkmale, Kompetenzbestände und habitualisierte Lernstrategien geprägt ist. In diesem Sinne eröffnet das Konzept der Studienbewältigung einen praxeologisch fundierten Blick auf die subjektive Bildungsrealität von Teilnehmenden wissenschaftlicher Weiterbildung in den grundständigen Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Es macht sichtbar, welche Ressourcen wirken, welche Herausforderungen bestehen und welche Unterstützungspotenziale bislang ungenutzt bleiben.

Die Einbindung subjektorientierter Zugänge – etwa über das Konzept der Studienbewältigung – verleiht der Weiterbildungsforschung eine neue analytische Tiefenschärfe. Sie ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Transitionsprozesse, Passungsverhältnisse und habitustransformativen Lernbewegungen, die mit wissenschaftlichen Weiterbildung (hier beruflich qualifizierte Studierende der Berufs- und Wirtschaftspädagogik) verbunden sind.

6.2.2 Studienbewältigung als konzeptionelle Brücke zur wissenschaftlichen Weiterbildung

Dieser Abschnitt knüpft an die Deutungsperspektiven A und C an: Er verortet Studienbewältigung im Kontext der bildungspolitischen Dimension wissenschaftlicher Weiterbildung (A) und unterstreicht deren Bedeutung für institutionelle Entwicklungsprozesse (C). Während das Konzept der Studienbewältigung bislang vorrangig als psychologisch-pädagogisches Analyseinstrument zur Erklärung individueller Studienverläufe diente (vgl. u. a. Stärk, i. E.; Dahm et al., 2018; Kamm, 2022), gewinnt es durch die Rückbindung an den Weiterbildungsdiskurs an konzeptioneller Tiefe. So kann Studienbewältigung im Lichte wissenschaftlicher Weiterbildung nicht nur als individuelles Bewältigungsgeschehen, sondern als Bestandteil biografischer Bildungsprozesse interpretiert werden – als Übergang, in dem sich subjektbezogene berufliche Erfahrungen (z. B. Aspekte der beruflichen Sozialisation (normative Orientierungen, psychosoziale Merkmale und Kompetenzen)) und akademische Anforderungen wechselseitig beeinflussen.

Die wissenschaftliche Weiterbildungsperspektive (Deutungsperspektive A) ermöglicht dabei eine funktionale Neudeutung des Studienverlaufs beruflich qualifizierter Studierender, während die institutionelle Anschlussfähigkeit (Deutungsperspektive C) aufzeigt, wie Studienbewältigung in bildungspolitische Diskurse – etwa zu Durchlässigkeit, Third Mission oder Bildungsinklusion – integriert werden kann.

6.1.3 Studienbewältigung als Impuls für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung

Hier steht Deutungsperspektive A im Zentrum – ergänzt durch Perspektive C: Es wird die funktionale Bedeutung grundständiger Studiengänge als Weiterbildungsform (A) herausgearbeitet, verbunden mit institutionellen Fragen zur curricularen Gestaltung (C).

Die empirischen Befunde zeigen, dass viele Bildungsprozesse beruflich qualifizierter Studierender zwar innerhalb regulärer Studiengänge stattfinden, funktional jedoch eine Weiterbildungslogik für Studierende aufweisen. In diesem Sinne ließe sich das Konzept einer wissenschaftlichen Weiterbildung – im Sinne der Deutungsperspektive A – schärfen, das über die klassische Trennung zwischen grundständigem Studium und zertifizierter Weiterbildung hinausgeht. Solche Bildungsprozesse sind weder vollständig formalisiert noch rein informell – sie bewegen sich an der Schnittstelle zwischen individueller beruflicher Entwicklung, institutionellen Strukturvorgaben und gesellschaftlicher Qualifikationslogik. Gerade vor dem Hintergrund der Nationalen Weiterbildungsstrategie (BMAS 2022; BMBF 2024) scheint es lohnend, diesen Zwischenraum konzeptionell und empirisch genauer zu fassen.

In konzeptioneller Hinsicht ergibt sich dabei eine zentrale Differenzierung: Während ein klassisches Studium auf den Erwerb grundlegender wissenschaftlicher Qualifikationen im Rahmen einer erstmaligen akademischen Sozialisation abzielt, fungiert Weiterbildung typischerweise als berufsbegleitende oder berufsentwickelnde Bildungsmaßnahme, die auf vorhandene Erfahrung aufbaut. Im Falle beruflich qualifizierter Studierender verschwimmen diese Grenzen. Aus ihrer Perspektive kann das Studium eher nicht als Erstbildung, sondern als Weiterbildungsmaßnahme erlebt werden, die der Erweiterung bereits bestehender beruflicher Kompetenzen dient. Diese subjektive Bildungslogik spiegelt sich in den im Beitrag dargestellten empirischen Daten, etwa im funktional-anwendungsbezogenen Bildungsverständnis und in der funktional-pragmatischen Deutung des akademischen Lernens. Diese Perspektive greift die Deutungsperspektive C auf, insofern sie auf institutionelle Voraussetzungen und curriculare Gestaltungsspielräume wissenschaftlicher Weiterbildung verweist.

Die Verbindung von Studienbewältigung und wissenschaftlicher Weiterbildung eröffnet neue Perspektiven für Forschung: etwa zur Gestaltung studienintegrierter Brückenelemente, zur didaktischen Passung beruflich erworbener Kompetenzen mit hochschulischen Anforderungen oder zur Entwicklung curricularer Modelle, die Lebensphasenorientierung, Employability und institutionelle Flexibilisierung miteinander verbinden.

Zusammenfassend zeigt sich: Studienbewältigung beruflich qualifizierter Studierender lässt sich als Schlüsselperspektive wissenschaftlicher Weiterbildung in grundständigen Studiengängen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik interpretieren. Sie verbindet individuelle Lernbiografien, organisationale Studienstrukturen und bildungspolitische Rahmenbedingungen zu einem integrierten Analyse- und Gestaltungsansatz. Vor diesem Hintergrund können bestehende Diskurse zu Durchlässigkeit, Bildungsinklusion und lebenslangem Lernen durch eine subjektorientierte Weiterbildungsforschung produktiv erweitert werden.

Literatur

Abels, H. & König, A. (2016). Sozialisation, Studientexte zur Soziologie. Springer Fachmedien.

Alheit, P., Rheinländer, K. & Watermann, R. (2008). Zwischen Bildungsaufstieg und Karriere: Studienperspektiven „nicht-traditioneller Studierender“. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 11(4), 577–606.

Altherr, K.; Wacker, U. (2024). Zertifikate und Microcredentials in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Landesrechtliche Rahmenbedingungen besser verstehen und Perspektiven entwickeln. Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung, 1, 79–93

Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher Bildung. wbv.

Baethge, M. (2006). Das deutsche Bildungs-Schisma: Welche Probleme ein vorindustrielles Bildungssystem in einer nachindustriellen Gesellschaft hat. SOFI-Mitteilungen, 34, 13–27.

Berk van den, I. (2015). Studierfähigkeit verstehen und fördern: Wie Studierende gut durch das Studium kommen. Bildung & Wissenschaft, 4, 34–37.

Blüthmann, I., Lepa, S. & Thiel, F. (2008). Studienabbruch und -wechsel in den neuen Bachelorstudiengängen: Untersuchung und Analyse von Abbruchgründen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 11(3), 406–429.

Bohndick, C., Bosse, E., Jänisch, V. K. & Barnat, M. (2021). How Different Diversity Factors Affect the Perception of First-Year Requirements in Higher Education. Frontline Learning Research Special Issue, 9(2), 78–95.

Bohnsack, R., Marotzki, W. & Meuser, M. (2018). Hauptbegriffe qualitativer Forschung (2. Aufl.). Barbara Budrich.

Bosse, E. & Trautwein, C. (2014). Individuelle und institutionelle Herausforderungen der Studieneingangsphase. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 10(1), 41–61.

Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten (S. 183–198). Schwartz.

Bourdieu, P. (1987). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Suhrkamp.

Brüsemeister, T. (2008). Qualitative Forschung: Ein Überblick (2. Aufl.). Springer VS.

Brutzer, A., Buck, P. & Stärk, M. (2021). Kompetenzorientierte Begleitung der Studierenden in der Studieneingangsphase. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 16(4), 267–279.

Brutzer, A., Stärk, M. & Buck, P. (2022). Kompetenzorientierte Begleitung der Studierenden im Lehramt unter Berücksichtigung heterogener Eingangsvoraussetzungen. In J. Klusmeyer & D. Bosse (Hrsg.), Konzepte reflexiver Praxisstudien in der Lehrerinnenbildung* (S. 175–206). Springer VS.

Brutzer, A., Stärk, M. & Buck, P. (2024). Selbstevaluatives hochschuldidaktisches Lehr- & Lernkonzept: Ein Instrument zur Transition in die Studieneingangsphase von heterogenen Studierenden der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 120(4), 635–662.

Buchmann, U. (2024). Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Widerspruch zwischen Zukunftsbedeutsamkeit und Legitimationsverlust – Reflexionen zum disziplinären Common Ground. In K. Büchter, V. Herkner, K. Kögler, H.-H. Kremer & U. Weyland (Hrsg.), 50 Jahre Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE): Kontinuität, Wandel und Perspektiven (S. 193–205). Verlag Barbara Budrich. https://www.jstor.org/stable/jj.19850087.12

BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2022). Willkommen in der Weiterbildungsrepublik. https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/Willkommen-in-der-Weiterbildungsrepublik/weiterbildungsrepublik-art.html

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2013). Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen: Struktur – Zuordnungen – Verfahren – Zuständigkeiten. https://www.dqr.de/dqr/shareddocs/downloads/media/content/dqr_handbuch_01_08_2013.pdf?__blob=publicationFile&v=2

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2024). Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022: Ergebnisse des Adult Education Survey – AES-Trendbericht. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/

BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung (2025/a). Berufliche Weiterbildung. https://www.bibb.de/de/49.php

BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung (2025/b). Checkliste „Qualität beruflicher Weiterbildung“. https://www.bibb.de/de/14260.php

Clement, U. (2020). Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), Handbuch Berufsbildung (S. 53–64). Springer VS.

Dahm, G. & Kerst, C. (2016). Erfolgreich studieren ohne Abi: Ein mehrdimensionaler Vergleich des Studienerfolgs von nicht-traditionellen und traditionellen Studierenden. In A. Wolter, U. Banscherus & C. Kamm (Hrsg.), Zielgruppe lebenslanges Lernen an Hochschulen (S. 225–265). Waxmann.

Dahm, G., Kamm, C., Kerst, C., Otto, A. & Wolter, A. (2018). Ohne Abitur an die Hochschule – Studienstrategien und Studienerfolg von nicht-traditionellen Studierenden. In I. Buß, M. Erbsland, P. Rahn & P. Pohlenz (Hrsg.), Öffnung von Hochschulen (S. 157–186). Springer VS.

Deutscher Bildungsrat. (1970). Strukturplan für das Bildungswesen: Empfehlungen der Bildungskommission. Klett.

Döppers, T. (2022). Berufsbildung vor dem Studium – Chance oder Nachteil für Studierende des beruflichen Lehramtes. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 42(3), 1–23.

Dresing, T. & Pehl, T. (2020). Transkription: Implikationen, Auswahlkriterien und Systeme für psychologische Studien. In G. Mey & K. Murck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie Band 2: Designs und Verfahren (2. Aufl., S. 835–854). Springer VS.

Duale Hochschule Baden-Württemberg. (2024). Semester Null – Dein Kickstart ins Studium. https://www.mosbach.dhbw.de/service-einrichtungen/education-support-center/vorbereitungskurse-fuer-den-studienanfang

Eder, A. (2015). Professionalisierung von beruflichen Lehrkräften der Metall- und Elektrotechnik an der Universität Kassel. Insider – Zeitschrift der GEW-Fachgruppe Berufsbildende Schulen, 26(2), 26–29.

Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2022). Qualitative Sozialforschung: Das Handbuch. Rowohlt Verlag GmbH.

Fuß, S. & Karbach, U. (2014). Grundlagen der Transkription (2. Aufl.). Verlag Barbara Budrich.

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine.

Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and self-creation. In D. Brown (Ed.), Career choice and development (pp. 85–148). John Wiley & Sons, Inc.

Grunau, J. (2017). Habitus und Studium: Rekonstruktion und Typisierung studentischer Bildungsorientierungen. Springer VS.

Hafner, C. (2024). Anrechnungsverfahren zu außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen: Ein Instrument für den Praxistransfer beruflicher Vorerfahrungen in die Studiengänge des beruflichen Lehramts. In T. Hocker & I. Benner (Hrsg.), Doppelter Praxistransfer in der Lehrkräftebildung für berufliche Schulen (S. 21–42). Waxmann.

Haller, A. O. (1968). On the concept of aspiration. Rural Sociology, 33(4), 484–487.

Heinz, W. (2002). Berufliche und betriebliche Sozialisation. In K. Hurrelmann & D. Ulrich (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung. Studienausgabe (6. Aufl., S. 397–415). Beltz.

Heinze, D. (2018). Die Bedeutung der Volition für den Studienerfolg: Zu dem Einfluss volitionaler Strategien der Handlungskontrolle auf den Erfolg von Bachelorstudierenden. Springer VS.

Hesse, R. (2018). Bachelor und dann? Aspirationen, Entscheidungen und Bildungsübergänge von Studierenden unterschiedlicher Herkunft. wbv.

Heublein, U., Hutzsch, C., Schreiben, J., Sommer, D. & Besuch, G. (2010). Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/2008 (HIS-Forum Hochschule 2/2010). Hannover: HIS.

HRK – Hochschulrektorenkonferenz (HRK). (2021/a). Neue Möglichkeiten schaffen und nutzen: Empfehlungen zur wissenschaftlichen Weiterbildung. Empfehlung der 32. Mitgliederversammlung der HRK am 16. November 2021 in Stuttgart. https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/neue-moeglichkeiten-schaffen-und-nutzen-empfehlungen-zur-wissenschaftlichen-weiterbildung/

HRK – Hochschulrektorenkonferenz (2021/b). Empfehlung der 32. Mitgliederversammlung der HRK am 16. November 2021 in Stuttgart Neue Möglichkeiten schaffen und nutzen: Empfehlungen zur wissenschaftlichen Weiterbildung. 3-15. https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/2021-11-16_HRK-MV-Empfehlung_wissenschaftliche_Weiterbildung.pdf

Hocker, T. & Müller, M. (2024). Doppelter Praxistransfer und Professionalisierung in der Berufsbildung: Die Bedeutung einer praxisorientierten Ausbildung während der ersten Phase der Lehrkräftebildung. In I. Benner & T. Hocker (Hrsg.), Doppelter Praxistransfer in der Lehrkräftebildung für berufliche Schulen (S. 125–158). Waxmann Verlag GmbH.

Huber, L. (2009). Forschendes Lernen im Studium: Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Universität-Verlag Webler.

Hurrelmann, K. & Ulrich, D. (Hrsg.). (1980). Handbuch der Sozialisationsforschung (2. Aufl.). Beltz.

Jürgens, A. (2017). Determinanten des Studienerfolgs. Nichttraditionelle Studierende in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.

Kamm, C. (2022). „Mind the Gap“ – Studienstrategien und Hochschulsozialisation von nicht-traditionellen Studierenden. In C. Kerst & A. Wolter (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung: Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg (S. 167–200). Springer Fachmedien GmbH.

Klusmeyer, J., Keßeler, M. & Klammroth, B. (2023). Informiertheit und Erwartungen vor und zu Studienbeginn. https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/15109/KlusmeyerKe%c3%9felerKlammroth_Feedforward.pdf?sequence=4

Koerber, R., Matthes, N. & Wohlrabe, D. (2021). Praxisbericht: Begleitung beruflich Qualifizierter im Studium: Perspektive berufliches Lehramt. Journal of Technical Education (JOTED), 9(1), 156–173.

Kotterer, F., Brones, A., Lee, J., Bratmann, S., Granz, D. & Zawacki-Richter, O. (2022). Studium ohne Abitur – Bildungsentscheidungen und biographische Übergänge. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 17(4), 91–109.

Kraus, K. (2022). Die Entwicklung von Beruflichkeit über iterative Lern- und Bildungsprozesse: Zur theoretischen Verortung beruflicher Weiterbildung. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 45, 51–67.

Kuhl, J. (1983). Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Springer.

Kuhl, J. (1996). Wille und Freiheitserleben: Formen der Selbststeuerung. In J. Kuhl & H. Heckhausen (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie (S. 665–765). Hogrefe.

KMK – Kultusministerkonferenz (2020). Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2020). https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2020/2020_10_15-Laendervereinbarung.pdf

Lempert, W. (2005). Professionalisierung im berufspädagogischen Studium – Wirklichkeit und Möglichkeiten. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 101(1), 131–147.

Lempert, W. (2009). Berufliche Sozialisation: Persönlichkeitsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung und Arbeit (2. Aufl.). Schneider-Verlag Hohengehren.

Lengler, A. (2024). Antizipierter und realisierter Berufsbezug – Lehramtsausbildung und wissenschaftliche Weiterbildung im Vergleich. In S. Habeck (Hrsg.), Lehr-/Lernkulturen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Theorie und Empirie Lebenslangen Lernens (S. 159–187). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43254-6_5