Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Attraktivität beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung aus der Perspektive von jungen Menschen mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung: Befunde im Kontext der Programminitiative InnoVET.

Die InnoVET-Programminitiative des BMBF förderte von 2021-2024 insgesamt 17 Verbundprojekte mit dem Ziel, die Attraktivität beruflicher Bildung insbesondere für leistungsstarke junge Menschen durch die Entwicklung innovativer beruflicher Bildungsformate v. a. im Bereich der Fort- und Weiterbildung zu stärken. Basierend auf empirischen Befunden einer Fragebogenerhebung der InnoVET-Begleitforschung diskutiert der Beitrag Attraktivitätsparameter, welche die Entscheidung für einen beruflichen Ausbildungs- und Karriereweg von Auszubildenden mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung beeinflusst haben und wie die Auszubildenden die neukonzipierten Fortbildungsformate der InnoVET-Projekte hinsichtlich ihrer Attraktivität bewerten. Es zeigt sich, dass bei den Befragten ein hoher Bedarf an Informationen über berufliche Bildungswege existiert und für die Bildungswegentscheidung teils unterschiedliche Attraktivitätsparameter ausschlaggebend sind. Auch schreiben die Auszubildenden beruflichen Fort- und Weiterbildungen generell eine hohe Bedeutung zu, differenzieren allerdings deutlich hinsichtlich deren konzeptioneller Ausgestaltung. Die Befunde werden kritisch in den Forschungsstand eingeordnet und mit Blick auf die Zielstellungen der InnoVET-Programminitiative reflektiert.

Attractiveness of initial, continuing and further vocational training from the perspective of young people with and without higher education entrance qualifications: Findings from the InnoVET programme initiative.

The BMBF's InnoVET programme initiative funded a total of 17 collaborative projects from 2021-2024 with the aim of increasing the attractiveness of vocational education and training, especially for high-achieving young people, by developing innovative vocational education and training formats, particularly in the area of continuing education and training. Based on empirical findings from a questionnaire survey of the InnoVET accompanying research, the article discusses attractiveness parameters that have influenced the decision in favour of a vocational training and career path of trainees with and without a higher education entrance qualification and how the trainees rate the newly designed further training formats of the InnoVET projects in terms of their attractiveness. The results show that the interviewees have a high demand for information about vocational education and training pathways and that different attractiveness parameters are sometimes decisive for the decision to pursue an educational pathway. The trainees also generally attribute a high level of importance to continuing vocational education and training, although there are clear differences in terms of their conceptual design. The findings are critically classified in the state of research and reflected on with regard to the objectives of the InnoVET programme initiative.

- Details

1 Einleitung

Die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung ist in Deutschland bekanntermaßen eine zentrale Säule, um hoch qualifizierte Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitzustellen . Allerdings geht bei jungen Menschen die Nachfrage nach einer beruflichen Ausbildung seit geraumer Zeit zurück (Ebbinghaus & Hucker, 2013, S. 556; Steib, 2018, S. 236-237). So wurden im Ausbildungsjahr 2022/23 bundesweit 489.183 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Dem gegenüber stehen 529.542 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Ausbildungsjahr 2012/13 (BIBB, 2024b, S. 34). Vor allem der demografische Wandel verbunden mit sinkenden Schulabgängerzahlen (Ebbinghaus & Hucker, 2013, S. 556) sowie der wachsende Fokus auf akademische Bildungsabschlüsse sind in Deutschland ursächlich für diesen Nachfragerückgang (Ebbinghaus & Hucker, 2013, S. 556). So stieg im Jahr 2023 der Anteil der Schulabsolventinnen und Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung auf 34,3% (BMBF, 2024). Der Anteil an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen von jungen Menschen mit einer Studienberechtigung lag im selben Zeitraum hingegen nur bei 28,5% (BIBB 2024b, S. 131).

Vor einer besonderen Herausforderung steht weiterhin der Bereich der sogenannten MINT-Berufe. Hier zeigt sich, dass vor dem Hintergrund steigender Anforderungen in den entsprechenden Ausbildungsberufen (z. B. Warning & Weber, 2017; Arntz et al., 2020) die Bereitschaft der jungen Menschen sinkt, eine solche Ausbildung aufzunehmen, oder aber sie sind den hohen Qualifikationsanforderungen nicht gewachsen (Kuhlee et al., 2022, S. 673; BMWi/Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH, 2014). Es fehlt vor allem an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern in anspruchsvollen technischen Ausbildungsberufen. Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten mit Hochschulzugangsberechtigung und damit leistungsstarke junge Menschen bevorzugen vermehrt akademische Bildungsangebote. Dies deutet darauf hin, dass es der beruflichen Bildung im Vergleich zu akademischen Bildungsangeboten insbesondere für leistungsstarke junge Menschen an Attraktivität mangelt (Hoffmann & Henty-Huthmacher, 2015, S. 3; BIBB, 2023).

Vor diesem Hintergrund förderte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in den Jahren 2021 – 2024 mit der Programminitiative „InnoVET: Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ insgesamt 17 Verbundprojekte mit dem Ziel, die Attraktivität beruflicher Bildung durch innovative Ansätze zukunftsfähig weiterzuentwickeln und zu stärken (BMBF, 2025). Mit einem Fördervolumen von rund 74 Mio. Euro wurden u. a. verschiedene berufliche Bildungsformate wie der/die Geprüfte/-r Berufsspezialist/-in“, der „Bachelor Professional“ und der „Master Professional“ auf den drei beruflichen Fortbildungsstufen gestaltet und erprobt (Kuhlee et al., 2022). Diese primär in gewerblich-technischen Domänen entwickelten Fortbildungsformate sollen nach entsprechender Prüfung langfristig und möglichst flächendeckend in die deutsche Berufsbildungslandschaft integriert werden. Die Programminitiative wird seit 2024 unter dem Titel „InnoVET PLUS“ fortgeführt.

Flankiert wird die InnoVET-Programminitiative von drei übergeordneten Begleit- und Wirkungsforschungsprojekten, die jeweils am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und an den Universitäten Magdeburg und Paderborn umgesetzt werden und welche die Potentiale der Projektentwicklungen für eine fortführende Implementierung im Berufsbildungssystem systematisch untersuchen. Das Teilprojekt GInnoVET am Standort Magdeburg analysiert dabei die Gestaltungsmerkmale der entwickelten Bildungsformate sowie die damit möglicherweise einhergehenden Effekte für das Berufsbildungssystem. Dabei stehen jene Formate im Mittelpunkt, die (1) an der Schnittstelle zwischen beruflicher und akademischer Bildung verortet sind, und die (2) v. a. die gewerblich-technische Domäne adressieren.

Auffällig ist vor diesem Hintergrund, dass bislang kaum empirisch untersucht ist, was berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung für junge Menschen konkret attraktiv macht und welche Parameter ihre Berufs- und Karriereentscheidungen beeinflussen (Neu, 2021, S. 17). Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung unterschiedlicher Eingangsqualifikationen. Im vorliegenden Beitrag werden daher basierend auf empirischen Befunden einer quantitativen Fragebogenerhebung in vier Bundesländern, die im Rahmen der Begleitforschung umgesetzt wurde, den Fragen nachgegangen, was die Attraktivität beruflicher Bildung aus Sicht von Auszubildenden mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung ausmacht und welche Parameter ihre Entscheidung für einen beruflichen Ausbildungs- und Karriereweg beeinflussen. Zudem wird untersucht, welche Bedeutung die berufliche Fort- und Weiterbildung aus Sicht der befragten Auszubildenden hat und wie die neukonzipierten beruflichen Fortbildungsformate der InnoVET-Projekte von den Auszubildenden hinsichtlich ihrer Attraktivität bewertet werden.

2 Attraktivität beruflicher Bildung: Begrifflichkeiten und Forschungsstand

Innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses zeigt sich eine große Vielfalt hinsichtlich der Bedeutung und Nutzung des Attraktivitätsbegriffs. Derzeit kann weder von einem einheitlichen Konzept zur Attraktivität der beruflichen Bildung noch von einer einheitlichen Abgrenzung zu den Begriffen Image, Ansehen, Wertschätzung oder Prestige ausgegangen werden. Es finden sich jedoch unterschiedliche Systematisierungsansätze, die den Attraktivitätsbegriff und einzelne Attraktivitätsaspekte näher differenzieren.

So untersuchte beispielsweise Bohlinger (2013) im Rahmen einer Diskursanalyse, anhand welcher Kriterien Bildungsgänge, Qualifikationen und Berufe typischerweise voneinander unterschieden werden und welche historisch geprägten gesellschaftlichen Wertigkeitsvorstellungen in diesem Zusammenhang existieren. Im Zuge ihrer Untersuchungen entwickelte sie ein Analyseschema, welches Wertigkeitskriterien einzelner Bildungsbereiche und einzelner Bildungsgänge auf verschiedenen Systemebenen identifiziert, speziell auf der Mikro-, Meso- und der Makroebene. Es werden hier zudem weitere Teilkriterien ausdifferenziert, wie sie die nachfolgende Tabelle 1 aufzeigt.

Tabelle 1: Wertigkeitskriterien von (beruflicher) Bildung und Qualifikationen (vgl. Bohlinger, 2013, S. 107–109)

|

Ebene |

Hauptkriterien |

Teilkriterien |

|

Mikroebene |

Lernprozess |

Dauer, inhaltliches Anspruchsniveau und Komplexität, Intention |

|

Lernende/ Arbeitnehmer/-innen |

soziales Milieu und eigene Qualifikationen, subjektiver Wert, anvisierte Position am Arbeitsmarkt, Bildungsrendite |

|

|

Mesoebene |

institutionelle und rechtliche Rahmen-bedingungen |

Curriculum, Zertifikat/Prüfung, Ressourcenausstattung, Niveaustufe (DQR), staatliche/rechtliche Anerkennung des Anbieters, Prestige des Bildungsanbieters bzw. des Arbeitgebers |

|

Arbeitsmarkt |

Verwertbarkeit, Matching |

|

|

Makroebene |

Gesellschaft |

Tradition, Prestige, Macht, Aufrechterhaltung bestehender sozialer Ordnung |

Der Strukturierungsansatz von Pilz (2019) fokussiert hingegen auf die Motive bzw. Intentionen der einzelnen Akteursgruppen der beruflichen Bildung. Sein Akteursmodell unterscheidet zwischen der individuellen Perspektive potenzieller Teilnehmender, der gesamtgesellschaftlichen Perspektive, der betrieblichen und arbeitsmarktbezogenen Perspektive sowie der Perspektive des Staates und von Bildungsanbietern, wobei Interdependenzen zwischen den einzelnen Akteursperspektiven bestehen. Allerdings standen im Zuge empirischer Untersuchungen mit diesem Ansatz bislang kaum Fragen nach konkreten Entscheidungsparametern für einen Karriereweg in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung von potenziellen Teilnehmenden im Fokus.

Einen anderen Strukturierungsansatz wählen Heublein et al. (2018). Sie reflektieren die Attraktivität der beruflichen Bildung auf Basis von Befragungsergebnissen mit Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern und ordnen diese wissenschaftstheoretisch ein. Ihr Ansatz folgt einer zeitlichen Betrachtungsweise. Es wird allgemein zwischen Attraktivitätsaspekten unterschieden, die während der Teilnahme an einem Bildungsformat eine Rolle spielen, und jenen Attraktivitätsaspekten, die nach Abschluss eines Bildungsformates aus den damit verbundenen Zukunftsperspektiven für die Teilnehmenden erwachsen (Neu, 2021, S. 39; Heublein, et al. 2018, S. 3). Zu den Attraktivitätsaspekten während der Teilnahme an einem Bildungsformat zählen beispielsweise eine intensive Betreuung, ein starker Praxisbezug, das schnelle Erreichen eines Abschlusses, angemessene Leistungsanforderungen, aber auch der Verbleib im gewohnten Umfeld, die finanzielle Realisierbarkeit, genügend Freizeit sowie gute Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung. Unter Attraktivitätsaspekten nach dem Abschluss der Qualifizierung sind beispielsweise Beschäftigungssicherheit, die Höhe des erzielbaren Einkommens, innerbetriebliche Karrierechancen, ein hohes gesellschaftliches Ansehen, berufliche Selbstverwirklichung sowie ein hoher beruflicher Kompetenzerwerb zu verstehen (Heublein et al., 2018; siehe auch Köcher et al., 2017; Kopatz & Pilz, 2015).

Mit Blick auf die individuelle Bewertung und das Wahlhandeln junger Menschen bieten zudem Erwartungs-Wert-Modelle (z. B. Eccles, 2011; Eccles & Wigfield 2002) einen geeigneten theoretischen Rahmen zur Erklärung von konkreten Bildungswegentscheidungen bzw. der Herausbildung einer entsprechenden konkreten Präferenz. Die grundlegende Idee dieser Modelle ist, dass eine Bildungsoption dann präferiert wird, wenn sie einen hohen subjektiven Wert und somit auch einen hohen wahrgenommenen Nutzen für die Person besitzt. Zugleich erwartet die Person, diese Option erfolgreich erreichen zu können. Für die jeweilige Einschätzung des subjektiven Werts und der Erfolgserwartung sind folgende Einflussfaktoren relevant (Schnitzler, 2019, S. 15; Göller & Besser, 2021):

- personale Faktoren, wie Interessen, Stärken und Schwächen der jungen Menschen ebenso wie deren Werte und Normen (Hirschi, 2013);

- soziale Faktoren, wie milieuspezifische Verhaltensweisen (Bourdieu, 1998) und das Streben nach intergenerationellem Statuserhalt (Boudon, 1974);

- institutionelle Faktoren, wie Zugangsbeschränkungen für Bildungswege bzw. -formate, die Ausbildungsmarktlage oder im Rahmen der Berufsorientierung entwickelte Vorstellungen über die Inhalte und die Realisierbarkeit der anvisierten Bildungsoption sowie damit verbundene Kosten- und Nutzenerwartungen (Brändle & Grundmann, 2013).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff der Attraktivität im wissenschaftlichen Diskurs der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung nicht einheitlich verwendet wird, jedoch einzelne Strukturierungsansätze mit unterschiedlichen Foki (siehe oben) existieren. Damit einhergehend lässt sich konstatieren, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch keine validen Instrumente, jedoch erste Bestrebungen zur Messung der Attraktivität der beruflichen Bildung existieren (Heublein et al., 2018, S. 20; Matthes, 2019).

Die in den oben genannten Strukturierungsansätzen reflektierten Attraktivitätsparameter wurden für die hier vorgestellte Fragebogenerhebung herangezogen. Dabei wurde in der Erhebung die individuelle Perspektive potenzieller Teilnehmender fokussiert und die beschriebenen Attraktivitätsmerkmale auf den Systemebenen sowie in den verschiedenen zeitlichen Phasen gleichermaßen berücksichtigt. Zentrales Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen diesen Attraktivitätsmerkmalen beruflicher Bildungsformate aus Sicht der Nachfragenden und ihrem Wahlhandeln differenzierter zu erfassen und zu erklären. Zudem wurden in der Erhebung alternativ wählbare Bildungsformate der Fort- und Weiterbildung, wie sie in den InnoVET-Projekten entwickelt wurden, berücksichtigt.

3 Fort- und Weiterbildungsstrukturen in Deutschland

3.1 Karrierewege in der beruflichen Bildung

Ist die berufliche Erstausbildung erfolgreich abgeschlossen, eröffnen sich für junge Menschen zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich fort- bzw. weiterzuqualifizieren (BIBB, 2018). Das Berufsbildungssystem bietet an dieser Stelle vielfältige, fachlich geeignete und qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungsformate (BIBB, 2018). Allerdings variieren die verfügbaren Formate neben ihrer Dauer, den Inhalten sowie ihrer Prüfungsform vor allem hinsichtlich ihrer Ziele (BIBB 2018). Grundsätzlich verfolgen berufliche Fortbildungsformate gemäß § 1 BBiG zwei verschiedene Zielstellungen: (1) die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen (Anpassungsfortbildungen) oder (2) die berufliche Handlungsfähigkeit zu erweitern und die Basis für den weiteren beruflichen Aufstieg zu schaffen (Aufstiegsfortbildungen). Wobei mit Blick auf den zweiten Aspekt im Zuge der Novellierung des BBiG im Jahr 2020 der Begriff der „höherqualifizierenden Berufsbildung“ sowie eine neue gestufte Regelungsstruktur für berufliche Fortbildungsangebote etabliert wurden.

Unter höherqualifizierender Berufsbildung sind seitdem berufliche (Aufstiegs-)Fortbildungen auf insgesamt drei voneinander abzugrenzenden Fortbildungsstufen zu verstehen, welche sich am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) orientieren. Folgende Übersicht zeigt die Abschlussbezeichnungen der jeweiligen Bildungsformate entlang der einzelnen Fortbildungsstufen nach BBiG/HwO.

Tabelle 2: Übersicht der Abschlussbezeichnungen nach Fortbildungsstufe

|

Abschlussbezeichnungen der Bildungsformate |

|

|

Fortbildungsstufe 1 (DQR Niveau-Stufe 5) |

Geprüfte/-r Berufsspezialist/-in, Fachberater/-in, Servicetechniker/-in |

|

Fortbildungsstufe 2 (DQR Niveau-Stufe 6) |

Bachelor Professional, Meister/-in, Fachwirt/-in, Operative/-r IT-Professional, Techniker/-in (Fachschulabschluss), Erzieher/-in (Fachschulabschluss) |

|

Fortbildungsstufe 3 (DQR Niveau-Stufe 7) |

Master Professional, Betriebswirt/-in, Berufspädagoge/-in, Strategische/-r IT-Professional |

Hinzu kommen auf der Ebene der Länder gleichwertige berufliche Fortbildungen, welche an Fachschulen oder Schulen des Gesundheitswesens durchgeführt werden und ggf. abweichende Abschlussbezeichnungen ausweisen (BIBB 2024a, S. 5). Fachschulen haben im Zuge der Novellierung des BBiG darüber hinaus ebenfalls die Möglichkeit erhalten, die neuen Abschlussbezeichnungen zu verwenden (BIBB 2021).

Die Bildungsformate der höherqualifizierenden Berufsbildung folgen mit §§ 53 a-e BBiG einer festgesetzten formalen Logik, d. h. mit Blick auf jede einzelne Fortbildungsstufe wurden (1) der Regelzugang, (2) die Ziele der Fortbildungsprüfung, (3) der Lernumfang sowie (4) die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses festgelegt. Im Zuge der Stufen-Logik ermöglicht der erfolgreiche Abschluss auf einer vorlaufenden Stufe stets den Zugang zu einem Bildungsformat der nächsthöheren Stufe. Mit einem Fortbildungsabschluss auf der ersten Fortbildungsstufe ist der Nachweis erbracht, dass ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin seine/ihre berufliche Handlungsfähigkeit vertieft und um neue berufliche Handlungsfähigkeiten ergänzt hat. Mit einem Fortbildungsabschluss auf der zweiten Fortbildungsstufe ist nachgewiesen, dass die qualifizierte Person Fach- und Führungstätigkeiten (insbesondere die Steuerung und Ausführung von Leitungsprozessen in Organisationen sowie Mitarbeiterführung) eigenständig übernehmen kann. Mit einem Fortbildungsabschluss auf der dritten Fortbildungsstufe weist die qualifizierte Person nach, dass er/sie vertiefte berufliche Handlungskompetenzen besitzt sowie diese um neue berufliche Handlungskompetenzen, wie die Führung von Organisationen oder die Bearbeitung von neuen, komplexen (Entwicklungs-)Tätigkeiten, ergänzt hat.

In der folgenden Abbildung sind jene Karrierewege aufgeführt, die entsprechend der aktuellen Regelungen des BBiG deutschlandweit im Bereich der höherqualifizierenden beruflichen Bildung beschritten werden können. Wie ersichtlich wird, liegt der Darstellung ein traditionelles Verständnis des Begriffs der Karriere zu Grunde, wie ihn u. a. Latzke et al. (2019) diskutieren. Demnach ist die Abfolge der Fortbildungsformate mit einem hierarchischen Aufstieg innerhalb einer Organisation verbunden. Die Abbildung verdeutlicht zugleich die Aufstiegschancen der Teilnehmenden (individuelle Perspektive im Systematisierungsansatz nach Pilz (2019)), die Verwertbarkeit des Abschlusses eines Bildungsformates auf dem Arbeitsmarkt (Mesoebene im Systematisierungsansatz nach Bohlinger (2013)) sowie das Spektrum an Karrierechancen nach Abschluss eines Bildungsformats entlang des Systematisierungsansatzes nach Heublein (2018). Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden an dieser Stelle keine weiteren individuellen Rahmenbedingungen berücksichtigt, die bei jedem einzelnen Karriereweg eine Rolle spielen und je nach Zusammenspiel richtungsweisend sein können. Hierzu zählen beispielsweise berufsfeldspezifische, finanzielle, personelle und familiäre Rahmenbedingungen.

Abbildung 1: Karrierewege auf der Basis höherqualifizierender Berufsbildungsformate (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Karrierewege auf der Basis höherqualifizierender Berufsbildungsformate (eigene Darstellung)

Laut dem aktuellen Berufsbildungsbericht erwarben im Jahr 2022 deutschlandweit 377.088 Auszubildende einen Berufsabschluss (BMBF, 2024, S. 86). Die Prüfungserfolgsquote der Auszubildenden betrug laut der übermittelten Daten an die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 88,2% (BMBF, 2024, S. 135). Im gleichen Jahr haben deutschlandweit insgesamt rund 83.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Abschlussprüfung in einem beruflichen Fortbildungsformat erfolgreich abgelegt; die Prüfungserfolgsquote lag hier bei 81,8% (BMBF, 2024, S. 20). Es zeigt sich, dass scheinbar verhältnismäßig eher wenige Menschen im Anschluss an ihre abgeschlossene Berufsausbildung auch eine berufliche Fortbildung anstreben. Die Relation zwischen Berufsausbildungsabsolventen und Fortbildungsabsolventen betrug im Jahr 2022 demnach 4,5:1. Die Gründe für die Nichtteilnahme an einer beruflichen Fortbildung sind vielfältig (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2024). Hierzu zählen auch fehlende Informationen zu möglichen Aufstiegs- und Fortbildungspfaden, d. h. zu den oben beschriebenen Karrierewegen. Allerdings existieren hinsichtlich der Nachfrage nach Fortbildungen sowohl domänenspezifische als auch geschlechtsspezifische Unterschiede. So werden in kaufmännischen Dienstleistungsberufen, Fertigungsberufen und technischen Berufen im Vergleich zu anderen Berufsdomänen die meisten beruflichen Fortbildungen absolviert (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2024). Auch nutzen deutlich mehr Männer berufliche Fortbildungen als Frauen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2024; Hall & Santiago-Vela, 2025). Fehlende Verlaufsdaten erschweren allerdings den Einblick in die individuellen Karriereschritte der Nachfragenden (BIBB, 2024b, S. 96).

Auch lässt sich die Anzahl an beruflichen Bildungsformaten, welche die berufliche Bildung für Nachfragende bereithält, nicht so leicht bestimmen. Laut den Dokumentationen des BIBB aus dem Jahr 2024 existieren insgesamt 328 Ausbildungsberufe in der dualen Erstausbildung und 221 berufliche Rechtsverordnungen für berufliche Fortbildungsformate auf den unterschiedlichen Fortbildungsstufen, darunter zählen 149 entsprechende Rechtsverordnungen für Meisterprüfungen sowie 72 Rechtsverordnungen zur Regelung beruflicher Fortbildungen nach § 53 BBiG (BIBB, 2024c). Die genaue Anzahl an Bildungsformaten, welche die Bildungsdienstleister deutschlandweit auf der Basis der eben genannten gesetzlichen Regelungen anbieten, wird statistisch jedoch nicht erfasst. Insgesamt ist die Datenlage hierzu defizitär (BIBB, 2024a, S. 28). Doch auch wenn die obige Abbildung eine Gleichverteilung der Fortbildungsformate suggeriert, muss davon ausgegangen werden, dass nicht für jeden einzelnen Ausbildungsberuf auch die verschiedenen aufeinander aufbauenden berufsspezifischen Fortbildungsformate zur Verfügung stehen. Die Dokumentation der beruflichen Fortbildungsformate auf den drei Fortbildungsstufen der Bund-Länder-Koordinierungsstelle (BLK, 2024) zeigt eine Ungleichverteilung. So bestehen zwar zahlreiche Bildungsformate auf der zweiten Fortbildungsstufe. Berufliche Bildungsformate auf der ersten Fortbildungsstufe sind hingegen weiterhin noch unterrepräsentiert (Wilbers, 2023, S. 73), ebenso wie solche auf der dritten Fortbildungsstufe. So konnten der ersten Fortbildungsstufe (DQR Niveau-Stufe 5) in der BLK-Dokumentation insgesamt lediglich 23 berufliche Fortbildungsformate, der zweiten Fortbildungsstufe (DQR Niveau-Stufe 6) insgesamt 492 (davon 168 an Fachschulen) und der dritten Fortbildungsstufe (DQR Niveau-Stufe 7) insgesamt nur acht berufliche Fortbildungsformate zugeordnet werden (BLK, 2024). Folglich kann aktuell eher von einer glockenförmigen Verteilung beruflicher Fortbildungsformate auf den drei Fortbildungsstufen mit einem Schwerpunkt auf der zweiten Fortbildungsstufe gesprochen werden.

Aktuell findet in Deutschland im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildungen ein Ausbau der Angebote statt. Diese Entwicklung wird bildungspolitisch u. a. mit der Programminitiative InnoVET vorangetrieben. Über den Ausbau der Fort- und Weiterbildung wird sich erhofft, die berufliche Bildung insgesamt attraktiver zu machen (BIBB, 2021; Ertl & Peitz, 2022). Welche Strategien die InnoVET-Projektakteure bei der Entwicklung ihrer beruflichen Fort- und Weiterbildungsformate genau verfolgt haben, wird nachfolgend näher diskutiert.

3.2 Aktuelle Entwicklungen

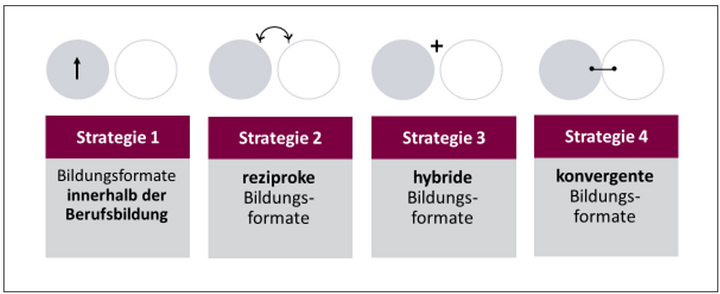

Im Rahmen der InnoVET-Programminitiative zielten 13 der insgesamt 17 geförderten Projekte u. a. auf die Entwicklung und Erprobung neuer höherqualifizierender beruflicher Bildungsformate im Schnittbereich von beruflicher und akademischer Bildung in der gewerblich-technischen Domäne. In den 13 Projekten wurden insgesamt 24[1] solcher Fortbildungsformate entwickelt, denen vier voneinander differenzierbare curriculare Gestaltungsstrategien in Anlehnung an Hemkes & Wilbers (2019) zu Grunde liegen. Siekönnen folgendermaßen beschrieben werden (Kuhlee et al., 2022; Pohl et al., 2023; Petzold-Rudolph et al., 2025):

Abbildung 2: Curriculare Gestaltungsstrategien der InnoVET-Fortbildungsformate nach Hemkes & Wilbers (2019) (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Curriculare Gestaltungsstrategien der InnoVET-Fortbildungsformate nach Hemkes & Wilbers (2019) (eigene Darstellung)

- Strategie 1: InnoVET-Bildungsformate, welche bedarfsorientierte Zu- und Übergangsmöglichkeiten innerhalb der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung adressieren. D. h. der Aufstieg wird durch diese Bildungsformate innerhalb der Struktur des beruflichen Bildungssektors befördert und unterstützt.

- Strategie 2: Reziproke InnoVET-Bildungsformate mit dem Ziel der Förderung der Vernetzung von beruflicher und akademischer Bildung mit entsprechenden Übergangsregelungen in beiden Bildungsbereichen (bspw. durch die Integration akademischer Inhalte in einer beruflichen Aufstiegsfortbildung, die zu einem späteren Zeitpunkt auch für ein Hochschulstudium angerechnet werden könnten).

- Strategie 3: Hybride InnoVET-Bildungsformate mit einer organisatorischen sowie curricularen Verzahnung der Lernorte beruflicher und akademischer Bildung inklusive der dort angebotenen Bildungsgänge, die zu parallelen Abschlüssen führen.

- Strategie 4: Konvergente InnoVET-Bildungsformate, welche neben einer curricularen und didaktischen Verzahnung darüber hinaus u. gemeinsame Prüfungen und eine einheitliche Qualitätssicherung der Bildungsgänge aufweisen. Vor allem dem Ziel der Gleichwertigkeit der einzelnen Qualifizierungsbestandteile soll damit Rechnung getragen werden, sodass die damit einhergehenden Abschlüsse und Zertifikate in beiden Bildungsbereichen gleichermaßen Gültigkeit besitzen.

Die Analyse zeigt, dass seitens der Projektakteure am häufigsten Bildungsformate auf den ersten beiden Fortbildungsstufen (jeweils zehn Bildungsformate) entwickelt wurden. Die wenigsten Bildungsformatentwicklungen fanden auf der dritten Fortbildungsstufe (zwei Bildungsformate) statt. Zudem wurden im Schnittbereich von beruflicher und akademischer Bildung am häufigsten Bildungsformate mit einer reziproken Gestaltungsstrategie (zwölf Bildungsformate) entwickelt, gefolgt von Bildungsformaten mit einer hybriden Gestaltungsstrategie (acht Bildungsformate). Konvergente Gestaltungsstrategien waren hingegen in zwei Projekten laut Projektantrag geplant, wurden jedoch bislang nicht umgesetzt. Als weiteres Analyseergebnis kann konstatiert werden, dass die gewählte Gestaltungsstrategie der Bildungsakteure für ein Bildungsformat immer auch in enger Verbindung zu der grundlegenden Position der Bildungsakteure hinsichtlich der Förderung von Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit der beruflichen und akademischen Bildung zu sehen ist (ausführlich Petzold-Rudolph et al., 2025; Euler, 2019; Neu & Elsholz, 2022).

4 Ziele der Studie, methodisches Vorgehen und Stichprobe

Ziele

Im Rahmen des Begleit- und Wirkungsforschungsprojektes GInnoVET werden u. a. mögliche Effekte der Implementierung der neukonzipierten beruflichen Fortbildungsformate der InnoVET-Projekte für die wahrgenommene Attraktivität beruflicher Bildung seitens potenzieller Nachfragerinnen und Nachfrager nach beruflicher Bildung untersucht. Hierzu wird derzeit eine quantitative Fragebogenerhebung mit jungen Menschen, insbesondere Auszubildender und Studierender aus der gewerblich-technischen und der kaufmännischen Domäne sowie aus der Domäne der personenbezogenen Dienstleistungen in vier Bundesländern umgesetzt. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Attraktivitätsmerkmalen beruflicher Bildung aus Sicht der potenziellen Nachfragenden und deren letztlichen Wahlhandeln differenzierter zu erfassen und zu erklären. Berücksichtigung findet dabei eine Differenzierung der Zielgruppen sowie mögliche Alternativen, aus deren Vergleich heraus Attraktivität beurteilt werden kann. Im hier vorliegenden Beitrag wird zunächst speziell auf die Auszubildenden rekurriert und spezifisch für diese Nachfragegruppe den folgenden Fragen nachgegangen:

- Was macht die Attraktivität beruflicher Bildung aus Sicht von Auszubildenden mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung aus?

- Welche Parameter beeinflussten die Entscheidung für einen beruflichen Ausbildungs- und Karriereweg bei Auszubildenden mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung?

- Welche Bedeutung hat die berufliche Fort- und Weiterbildung aus Sicht der Auszubildenden?

- Wie werden die neukonzipierten beruflichen Fort- und Weiterbildungsformate der InnoVET-Projekte von Auszubildenden hinsichtlich ihrer Attraktivität bewertet?

Methodisches Vorgehen

Die Erhebung der empirischen Daten folgt dabei einem explorativ ausgerichteten Forschungsdesign unter Berücksichtigung eines Mixed-Method-Ansatzes. Zur Erfassung der individuellen Sicht von jungen Menschen hinsichtlich wesentlicher Attraktivitätsmerkmale beruflicher Bildung wurden im Frühjahr 2023 in einer Vorstudie insgesamt zwölf problemzentrierte Interviews mit jungen Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung geführt, die sich für eine duale Berufsausbildung oder für ein Studium in einer technischen Fachrichtung entschieden haben und sich zum Zeitpunkt der Interviews in dieser Ausbildung bzw. diesem Studium befanden. Die teilstrukturierten Interviews fokussierten auf die Themenfelder Attraktivität beruflicher Bildung sowie Berufswahlentscheidung und rückten die individuelle Wahrnehmung der Befragten in den Mittelpunkt. Die Audiomitschnitte wurden anonymisiert verschriftlicht und der generierte Datenkorpus mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring 2019) unter Berücksichtigung eines deduktiv-induktiven Vorgehens kodiert und ausgewertet. Zur Sicherung der Güte kam ein konsensuelles Verfahren zur Anwendung.

Unter Berücksichtigung der in der Vorstudie generierten Befunde erfolgt derzeit (September 2024 – Mai 2025) eine quantitative Online-Erhebung bei Auszubildenden in unterschiedlichen beruflichen Fachrichtungen in vier Bundesländern (Sachsen-Anhalt, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen). Das Erhebungsinstrument fokussiert die individuelle Perspektive potenzieller Teilnehmender. Zudem werden die oben diskutierten Attraktivitätsmerkmale auf den Systemebenen sowie in den verschiedenen zeitlichen Phasen gleichermaßen berücksichtigt (vgl. Abs. 2). Die Fragebogenentwicklung für den explorativ ausgerichteten Ansatz berücksichtigt neben den Ergebnissen der qualitativen Vorstudie auch bereits validierte Skalen zur Erfassung der hier relevanten Konstrukte (z. B. Heublein et al., 2018; Göller & Besser, 2021; Homuth et al., 2022). In der folgenden Tabelle werden zentrale Skalen, wie sie in teilweise adaptierter Form in der Befragung Verwendung gefunden haben, beispielhaft dokumentiert.

Tabelle 3: Skalendokumentation – Skala, Quelle, Beispielitem und Cronbachs α

|

Skala |

Anzahl Items |

Quelle |

Beispielitem |

Cron-bachs α |

|

Persönliche Nützlichkeit |

7 |

Adaption von Göller & Besser (2021) |

Ich habe mich für diese berufliche Ausbildung entschieden, damit ich später gut verdiene. |

0.81 |

|

Gesellschaft-licher Wert |

4 |

Adaption von Göller & Besser (2021) |

Ich habe mich für diese berufliche Ausbildung entschieden, um anderen Menschen zu helfen. |

0.87 |

|

Persönliche Eignung |

4 |

Adaption von Göller & Besser (2021) |

Ich habe mich für diese berufliche Ausbildung entschieden, weil die Anforderungen dieser Ausbildung meinen Fähigkeiten entsprechen. |

0.80 |

|

Fachliches Interesse |

4 |

Adaption von Göller & Besser (2021) |

Ich habe mich für diese berufliche Ausbildung entschieden, weil ich die Inhalte dieser Ausbildung besonders interessant finde. |

0.85 |

|

Realisierbarkeit Alternativen |

5 |

Berger et al. (1997), Schneider & Franke (2014) |

Ich habe mich für diese berufliche Ausbildung entschieden, weil ich meinen gewünschten Ausbildungsplatz nicht erhalten habe. |

0.74 |

|

Allgemeine Selbstwirksamkeit |

3 |

Beierlein et al. (2012) |

In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen. |

0.83 |

Anmerkung: vierstufige Likert-Skala (1 = „trifft gar nicht zu“ bis 4 = trifft voll und ganz zu“)

Der Fragebogen enthält darüber hinaus Fragen in einem offenen Antwortformat, welche u. a. Überlegungen der Befragten zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung sowie zu Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung aufgreifen. Für die Erhebung wurde die Onlinebefragungsumgebung SoSci Survey Version 3.5.07[2] verwendet, wobei die Auszubildenden via QR-Code bzw. über einen Link an der Online-Befragung teilnehmen konnten. Das Ausfüllen des Online-Fragebogens erfolgte in den Schulen während der Unterrichtszeit. Nach dem Export der Daten wurde die Auswertung mit der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics Version 29 durchgeführt. Die Befragung von Studierenden als weitere zu untersuchende potenzielle Nachfragegruppe erfolgt ab April 2025.

Stichprobe

Die Erhebung mit den Auszubildenden wurde insgesamt in vier Bundesländern durchgeführt. Der Datensatz der derzeit laufenden Erhebung umfasst aktuell 3629 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Im Folgenden werden erste Befunde aus der abgeschlossenen Teilerhebung im Land Sachsen-Anhalt vorgestellt und wissenschaftstheoretisch eingeordnet. Die Teilstichprobe setzt sich aus insgesamt 1550 Auszubildenden zusammen, davon 1242 ohne und 303 mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Unter den Auszubildenden mit HZB befanden sich 83 Studienabbrecher*innen. 549 Personen sind weiblich und 983 männlich, weitere 18 Personen fühlen sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig (divers). Das Alter beträgt durchschnittlich 20 Jahre. 87,3% der Befragten stammen aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Die überwiegende Mehrheit (87,9%) absolviert eine Ausbildung in der Heimatregion, davon 830 Personen in der gewerblichen-technischen Domäne, 460 in der Domäne der personenbezogenen Dienstleistungen und 260 in der kaufmännisch-verwaltenden Domäne. Zum Zeitpunkt der Befragung befanden sich 424 von ihnen im ersten Ausbildungsjahr, 398 im zweiten, 657 im dritten und 71 im vierten Ausbildungsjahr. 751 Auszubildende werden in sogenannten kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) ausgebildet, 533 haben einen Ausbildungsvertrag mit einem Großunternehmen und 192 mit einem Kleinstunternehmen.

5 Ausgewählte Befunde der Teilerhebung

5.1 Attraktivität beruflicher Bildung aus Sicht von Auszubildenden

Zur Beantwortung der oben benannten Forschungsfragen werden im Folgenden ausgewählte deskriptive Befunde der Teilerhebung aus Sachsen-Anhalt vorgestellt, die mögliche Differenzen zwischen Auszubildenden ohne und mit Hochschulzugangsberechtigung verdeutlichen. Vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden Systematisierungsansätze werden zunächst ausgewählte Aspekte zur allgemeinen Attraktivität der beruflichen Bildung in Anlehnung an die zeitliche Betrachtungsweise nach Heublein et al. (2018) offengelegt, gefolgt von der vergleichenden Einschätzung der Auszubildenden hinsichtlich beruflicher und akademischer Bildungsabschlüsse. Anschließend erfolgt eine beispielhafte Darstellung zentraler Faktoren für die konkrete Ausbildungsentscheidung der Befragten sowie zur Bewertung beruflicher Fort- und Weiterbildungsformate.

Hinsichtlich der Attraktivität des Bildungsangebotes selbst, d. h. an einem beruflichen Erstausbildungsformat verweisen die Befunde mehrheitlich auf (sehr) hohe Zustimmungswerte für unterschiedliche Aspekte der Ausbildungsbedingungen: 49,0% der Auszubildenden ohne HZB und 51,6% mit HZB verbinden mit einer Ausbildung im Allgemeinen eine intensive Betreuung, 84,6% bzw. 88,9% einen starken Praxisbezug und 57,1% bzw. 65,1% sehen ferner die Möglichkeit, relativ schnell einen Abschluss zu erreichen. Nach dem Abschluss des Bildungsangebots werden für die Befragten hingegen vor allem Erwartungen an den Arbeitsmarkt wie ein sicherer Arbeitsplatz (78,9% bzw. 83,8%), Chancen am Arbeitsmarkt (91,2% bzw. 91,2%) sowie ein abwechslungsreicher Berufsalltag (90,6% bzw. 91,1%) und eine hohe berufliche Handlungskompetenz (84,1% bzw. 87,1%) relevant. Die Befunde verweisen dabei auf eine tendenziell höhere Bewertung dieser Attraktivitätsfaktoren überwiegend durch Auszubildende mit HZB. Statistisch signifikante Unterschiede[3] zeigen sich jedoch nur für die Items „starker Praxisbezug“ und „schnelles Erreichen eines Abschlusses“ (p < 0.05).

Im Vergleich mit einem Studium werden darüber hinaus Attraktivitätsfaktoren im Sinne von Statusannahmen und Arbeitsmarkterwartungen, wie das gesellschaftliche Ansehen, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten oder auch die Bezahlung, bei Vorliegen eines akademischen Abschlusses, von Auszubildenden mit HZB deutlich höher bewertet (vgl. Tabelle 4). Die langfristige Arbeitsplatzsicherheit wird hingegen von beiden Auszubildendengruppen für einen Berufs- und für einen Hochschulabschluss als gleich eingeschätzt. Eine vergleichende Bewertung beruflicher und akademischer Bildungsabschlüsse mit Blick auf Aspekte des Arbeitsmarktes durch Auszubildende ohne und mit HZB zeigt Folgendes:

Tabelle 4: Status- und Arbeitsmarkterwartungen im Vergleich

|

Azubis ohne HZB |

Azubis mit HZB |

|

|

meinen, dass der soziale Status mit einem Hochschulabschluss höher ist |

46,5% |

72,0% |

|

meinen, dass die Karrieremöglichkeiten mit einem Hochschulabschluss besser sind |

51,1% |

56,9% |

|

meinen, dass man ein höheres Einkommen mit einem Hochschulabschluss erzielen kann |

48,0% |

76,0% |

|

meinen, die langfristige Arbeitsplatzsicherheit ist bei einer Berufsausbildung und einem Hochschulstudium gleich |

43,9% |

53,0% |

Insgesamt zeigt sich, dass die Auszubildenden mit HZB einem akademischen Abschluss in den vier oben genannten Aspekten statistisch signifikant höhere Status- und Arbeitsmarkterwartungen zuschreiben (p < 0.05). Die größten Differenzen bei den Angaben der beiden Gruppen zeigten sich bei dem Item „sozialer Status“ und dem Item „Einkommen“. Bei den Ausführungen ist jedoch zu beachten, dass es sich bei den Einschätzungen der verschiedenen Attraktivitätsaspekte der Berufsausbildung zum Teil um Angaben von Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher (27,4% der Auszubildenden mit HZB) handelt, die ursprünglich einen akademischen Abschluss angestrebt haben. Es ist somit zu vermuten, dass die unterschiedlichen Bildungsaspirationen und -erfahrungen der Befragten unmittelbar in die Attraktivitätsbewertungen mit eingehen.

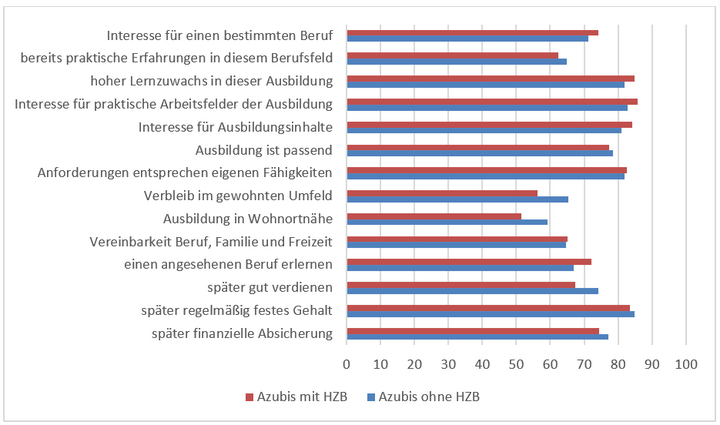

5.2 Parameter hinsichtlich der beruflichen Ausbildungs- und Karrierewegentscheidung

Hinsichtlich ausschlaggebender Faktoren für die konkrete Ausbildungsentscheidung der Befragten verweisen die Befunde auf unterschiedliche relevante Attraktivitätsparameter (vgl. Abbildung 3). Dies sind zum einen finanzielle Aspekte, wie später finanziell abgesichert zu sein (77,2% bzw. 74,4%), regelmäßig ein festes Gehalt zu bekommen (84,9% bzw. 83,6%) und nach der Ausbildung gut zu verdienen (74,1% bzw. 67,4%). Hierzu zählen aber auch spezifische Rahmenbedingungen wie die Möglichkeit, einen angesehenen Beruf zu erlernen (67% bzw. 72,2%), eine gute Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit (64,7% bzw. 65,2%), eine gewisse Nähe zum Wohnort (59,3% bzw. 51,6%) und der Verbleib im gewohnten sozialen Umfeld (65,4% bzw. 56,3%). Hier bestätigen sich die Befunde aus der im Vorfeld durchgeführten Interviewstudie und der Pre-Testung des Erhebungsinstruments, wonach die regionale und soziale Eingebundenheit insbesondere für Auszubildende ohne HZB von zentraler Bedeutung ist. Mit Ausnahme des Items „finanzielle Absicherung“ sind alle berichteten Gruppenunterschiede statistisch signifikant (p < 0.05).

Zum anderen scheinen eine angenommene persönliche Eignung (78,4% bzw. 77,3%) und Fähigkeitspassung (81,8% bzw. 82,6%), das Interesse an den Ausbildungsinhalten (80,9% bzw. 84,2%) und praktischen Arbeitsfeldern der Ausbildung (82,9% bzw. 85,8%), der erwartete Lernzuwachs während der Ausbildung (81,8% bzw. 84,9%) sowie praktische Vorerfahrungen (64,9% bzw. 62,5%), ein berufliches Interesse (71,2% bzw. 74,3%) und die Aussicht, später im erlernten Beruf arbeiten zu können (80,0% bzw. 83,2%), entscheidungsrelevante Faktoren für die Mehrheit der Befragten zu sein (vgl. Abbildung 3). Die Befunde verweisen hier auf eine tendenziell höhere Bewertung dieser Entscheidungsparameter durch Auszubildende mit HZB. Ein statistisch signifikanter Unterschied besteht jedoch nur für das Item „fachliches Interesse“ (p < 0.05).

Abbildung 3: Attraktivitätsfaktoren einer beruflichen Ausbildung (Angaben in %, Summe aus „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“)

Abbildung 3: Attraktivitätsfaktoren einer beruflichen Ausbildung (Angaben in %, Summe aus „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“)

Rückblickend auf ihren Berufsorientierungsprozess fühlten sich jedoch gerade einmal 51,9% der Auszubildenden ohne HZB am Ende ihrer Schulzeit sehr gut oder gut über berufliche Ausbildungen informiert. Bei den Auszubildenden mit HZB waren es im Vergleich sogar nur 38,6%. Letztere sehen zudem mehrheitlich die Ausbildung als Zwischenschritt und planen ein Studium direkt im Anschluss an die Ausbildung oder später (63,4%).

Auf Basis der generierten Daten konnten somit zahlreiche Faktoren identifiziert werden, die bei jungen Menschen die Entscheidung für eine berufliche Ausbildung begünstigen. Hierbei zeigt sich, dass neben Aspekten der Passfähigkeit auch das fachliche und berufliche Interesse sowie die Nutzen- und Chanceneinschätzungen der Befragten besonders relevant sind. Soziale Faktoren wie die Nähe zum Wohnort und der Verbleib im gewohnten Umfeld scheinen hingegen weniger entscheidungsrelevant zu sein bzw. insbesondere für Auszubildende ohne HZB eine vergleichsweise höhere Relevanz zu haben. Die Attraktivitätsparameter von Bildungsangeboten aus bereits vorliegenden empirischen Studien (Bergerhoff et al., 2017; Heublein et al., 2018; Göller & Besser, 2021) ließen sich in dieser Stichprobe somit überwiegend bestätigen.

Die berufliche Ausbildung als Bildungsangebot selbst scheint die Attraktivitätswahrnehmung und somit auch die Bildungsentscheidung positiv zu beeinflussen. Die befragten Auszubildenden sehen die Ausbildungsinhalte und -struktur als passfähig zu den beruflichen Tätigkeiten an; sie werden kaum kritisch bewertet. So geben 80,0% bzw. 81,2% an, dass sie mit den Ausbildungsbedingungen im Großen und Ganzen zufrieden sind. Es sind ferner 86,8% bzw. 83,5% der Befragten der Meinung, dass die gewählte Berufsausbildung das Richtige für sie ist. Mit der Ausbildung in Zusammenhang stehende Aspekte jedoch, die das gesellschaftliche Ansehen insbesondere in Form von Einkommens- und Karrieremöglichkeiten betreffen und entsprechend mit der Bewertung des Ausbildungsabschlusses und dessen Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt im Zusammenhang stehen, werden eher kritisch eingeschätzt. Dies gilt vor allem im Verhältnis zu einem Studium. Es wäre daher zu prüfen, inwiefern systematisch über Fort- und Weiterbildungsstrukturen auch der gesellschaftliche Status und Wertschätzungsaspekte in den Blick genommen werden müssen.

5.3 Bedeutung der beruflichen Fort- und Weiterbildung aus Sicht der Auszubildenden

Die berufliche Bildung bietet zahlreiche Fort- und Weiterbildungen, die beruflich Qualifizierten den Weg in gehobene Fach- und Führungspositionen oder auch in die unternehmerische Selbstständigkeit ermöglichen (BMBF 2024, S. 99). Die generierten Befunde verweisen hier auf eine hohe Relevanz von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Befragten. 62,3% der Auszubildenden ohne HZB und 81,8% der Auszubildenden mit HZB sehen diese als (sehr) wichtige Faktoren zur Sicherung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit an, bzw. um in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit neuen Kompetenzanforderungen Schritt halten zu können. Beim Vergleich der beruflichen Domänen zeigt sich dabei eine annähernd gleich hohe Relevanz. 66,6% Befragten in kaufmännisch-verwaltenden Ausbildungsberufen, 65,8% in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen sowie 69,3% in Ausbildungsberufen der personenbezogenen Dienstleistungen schreiben Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zum aktuellen Zeitpunkt perspektivisch eine wichtige Rolle zu. Die Mehrheit der Befragten gibt zudem an, sich u. a. bereits über Berufsaussichten und Karriereoptionen sowie berufliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Abschluss der Ausbildung aktiv informiert zu haben (vgl. Tabelle. 5). Eine tendenziell höhere Informiertheit lässt sich in den Daten bei Auszubildenden mit HZB erkennen. Mit Ausnahme des Items „Kenntnis Weiterbildungsanbieter“ sind alle ermittelten Gruppenunterschiede statistisch signifikant (p < 0.05).

Tabelle 5: Informiertheit Berufsaussichten und Weiterbildungsmöglichkeiten (Summe aus „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“)

|

|

Azubis |

Azubis |

|

Ich habe mich über Berufsaussichten und Karriereoptionen ausführlich informiert. |

63,2% |

72,2% |

|

Ich weiß, ich kann nach der Ausbildung auch höhere Berufspositionen erreichen. |

83,1% |

88% |

|

Ich habe mich über berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Abschluss der Ausbildung informiert. |

68,5% |

74,9% |

|

Ich bin überzeugt, dass nach der Ausbildung weitere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten auf mich warten. |

79,5% |

89,3% |

|

Ich kenne Anbieter von beruflichen Weiterbildungen. |

41,9% |

44,2% |

Als Antwort auf die Frage nach konkreten Plänen für die Zeit nach der Ausbildung (offenes Antwortformat) geben 392 der insgesamt 1550 Auszubildenden an, dass sie sich innerhalb ihres Unternehmens bzw. Ausbildungsbetriebs beruflich weiterentwickeln möchten, 124 Befragte planen direkt im Anschluss eine Fortbildung wie den Meister, Techniker oder Fachwirt, um beruflich aufzusteigen, und weitere 75 Personen erwägen eine Selbstständigkeit bzw. eine Unternehmensgründung. 80 Auszubildende mit HZB möchten direkt nach der Ausbildung bzw. nach einigen Jahren Berufserfahrung ein Studium aufnehmen, zumeist in den technischen Fachrichtungen (z. B. Ingenieurwesen), den kaufmännisch-verwaltenden Fachrichtungen (z. B. Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswissenschaften) sowie den personenbezogenen Fachrichtungen (z. B. Gesundheitsmanagement). Letzteres planen auch 30 Auszubildende ohne HZB nach einem entsprechenden Erwerb des (Fach-)Abiturs.

5.4 Attraktivität bestimmter beruflicher Fortbildungsformate

Die 303 Auszubildenden mit HZB wurden zudem gebeten, die verschiedenen Gestaltungsstrategien der im Rahmen von InnoVET entwickelten Fortbildungsformate (vgl. Abs. 3.2) zu bewerten. Dazu wurde ihnen eine exemplarische Kurzbeschreibung der vier Fortbildungsformate präsentiert, anhand der sie eine kategoriengeleitete Einschätzung vornehmen sollten. Abschließend sollten sie eine persönliche Reihenfolge der vier Fortbildungsformate vornehmen. Auszubildende mit HZB können als unmittelbare explizite Zielgruppe für berufliche Bildungsangebote im Schnittbereich zur akademischen Bildung gelten.

Die generierten Befunde verweisen auf ein tendenziell hohes Interesse der Befragten an den entwickelten Fortbildungsformaten. Erste Befunde aus der Interviewstudie sowie der Pre-Testung konnten somit durch den bestehenden Datensatz der Teilerhebung in Sachsen-Anhalt bestätigt werden.

Strategie 1: Fortbildungsformate innerhalb der beruflichen Bildung, wie zum Beispiel eine anteilige Aufstiegsfortbildung parallel zur Berufsausbildung, bieten aus der Sicht von Auszubildenden mit HZB eine gute Möglichkeit, sich bereits während der Ausbildung und somit deutlich schneller beruflich weiterzuqualifizieren (81,9%). Auch werden hier von 76,3% gute Kombinationsmöglichkeiten mit den Ausbildungsinhalten gesehen. 57,4% der Befragten würden ein solches Qualifizierungsformat nutzen.

Strategie 2: Reziproke Fortbildungsformate mit Anrechnungsmöglichkeiten von der beruflichen in die akademische Bildung und umgekehrt sind für 66,5% vor allem aufgrund der theoretischen Inhalte interessant. Es werden damit ferner gute Möglichkeiten der beruflichen Selbstverwirklichung gesehen (71,1%). 60,0% der Befragten würden sich für ein derartig gestaltetes Fortbildungsangebot entscheiden.

Strategie 3: Häufig in InnoVET entwickelte hybride Fortbildungsformate mit anteiliger Verzahnung von beruflicher und akademischer Bildung scheinen hingegen etwas weniger attraktiv zu sein. So befürchten beispielsweise 49,8% eine gewisse Praxisferne und 34,5% einen zu großen Umfang der Fortbildung aufgrund erweiterter Theorieanteile. Lediglich 52,5% der Befragten würden sich für ein hybrides Fortbildungsformat entscheiden. Zugleich sehen jedoch 72,0% eine Verbesserung der Karrierechancen mit einem solchen Fortbildungsabschluss.

Strategie 4: Konvergente Fortbildungsformate werden von 73,7% als besonders attraktiv wahrgenommen, da sie einen in beiden Bildungsbereichen gleichermaßen anerkannten Abschluss ermöglichen. Zudem wird mit diesem Abschluss ein höheres Einkommen erwartet (76,4%). Die Befunde zeigen, dass 65,2% der Befragten ein solches Fortbildungsformat nutzen würden.

Bei einer vergleichenden Betrachtung verweisen die Befunde hingegen auf tendenziell domänenspezifische Bewertungspräferenzen der Befragten hinsichtlich des Auswahlverhaltens für derartige Fortbildungsformate (vgl. Tabelle 6). In der kaufmännisch-verwaltenden Domäne zeigen die Befunde, dass am häufigsten konvergente (Strategie 4) und am wenigsten hybride Fortbildungsformate (Strategie 3) für den eigenen weiteren beruflichen Werdegang präferiert würden. Wohingegen in den beiden anderen beruflichen Domänen die Auswahl am häufigsten auf konvergente Fortbildungsformate (Strategie 4) und am wenigsten auf Fortbildungsformate innerhalb der beruflichen Bildung (Strategie 1) fiel. In der gewerblich-technischen Domäne und der Domäne der personenbezogenen Dienstleistungen scheinen demnach insbesondere Fortbildungsformate attraktiv zu sein, die im Schnittbereich der Bildungssysteme angesiedelt sind. Über alle drei beruflichen Domänen hinweg zeigte sich zudem, dass am häufigsten konvergente (Strategie 4) sowie reziproke Fortbildungsformate (Strategie 2) präferiert würden. Mit Blick auf die hybriden Fortbildungsformate (Strategie 3) offenbaren sich hingegen deutliche domänenspezifische Unterschiede in der Bewertung. Statistisch signifikante Unterschiede ließen sich in den Daten allerdings nicht nachweisen.

Tabelle 6: Domänenspezifische Bewertung der Gestaltungsstrategien

|

Domäne |

Strategie 1 |

Strategie 2 |

Strategie 3 |

Strategie 4 |

|

kaufmännisch-verwaltend |

53,6% |

56,5% |

43,5% |

62,9% |

|

gewerblich-technisch |

49,5% |

60,0% |

54,0% |

69,1% |

|

personenbezogene Dienstleistungen |

53,7% |

62,7% |

56,8% |

60,5% |

Am Ende der Befragung sollten die 303 Auszubildenden mit HZB bei den vier Gestaltungsstrategien ein persönliches Ranking vornehmen. Die Gestaltungsstrategien wurden über die beruflichen Domänen hinweg mehrheitlich wie folgt bewertet: Rang 1 – konvergente Fortbildungsformate; Rang 2 – reziproke Fortbildungsformate ; Rang 3 – Fortbildungsformate innerhalb der beruflichen Bildung, Rang 4 – hybride Fortbildungsformate.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen in InnoVET, insbesondere leistungsstarke junge Menschen für die berufliche Bildung in gewerblich-technischen Domänen zu gewinnen, scheinen vor allem konvergente Fortbildungsformate ein Ansatzpunkt zu sein. Überraschender Weise verweisen die Befragten dieser Teilerhebung hybride Fortbildungsformate auf den letzten Platz. Diesen Befund gilt es, vor allem mit Blick auf den bundesweit anhaltenden Aufwärtstrend von dualen Studiengängen (CHE 2024) stärker in den Blick zu nehmen.

6 Diskussion und Ausblick

Abschließend sei angemerkt, dass die Fragebogenerhebung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist. Im Beitrag konnten lediglich ausgewählte Zwischenbefunde für ein Bundesland (Sachsen-Anhalt) berichtet werden. Eine detaillierte Analyse der Gesamtstichprobe steht noch aus. Daneben gilt es, die Befunde der Befragtengruppe mit HZB detaillierter zu analysieren. da 83 der 303 Befragten Studienabbrecherinnen bzw. Studienabbrecher sind, ist hier von einem Selektionsbias auszugehen. Eine weitere zu reflektierende Limitation liegt darin begründet, dass hier ausschließlich junge Menschen befragt wurden, die sich bereits für eine Berufsausbildung entschieden haben. Weitere dezidierte Erkenntnisse zur Attraktivität beruflicher Bildung werden daher für den Vergleich mit der Online-Erhebung bei Studierenden aus gewerblich-technischen, kaufmännischen sowie personenbezogenen Fachrichtungen in den betreffenden vier Bundesländern erwartet.

Trotz dieser Limitationen geben die Befunde aufschlussreiche Einblicke beispielsweise (1) zu Attraktivitätsparametern der beruflichen Bildung und ihrer Rolle für das Entscheidungsverhalten der jungen Menschen jeweils ohne und mit Hochschulzugangsberechtigung, (2) zur Informiertheit zur beruflichen Bildung der beiden Auszubildendengruppen oder (3) zur Rolle der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Die generierten Befunde dieser Teilerhebung bestätigen im Wesentlichen zentrale bisherige Forschungsergebnisse (Bergerhoff et al., 2017; Heublein et al., 2018; Matthes 2019; Göller & Besser, 2021). Besonders aufschlussreich ist hierbei, dass Auszubildende mit HZB Attraktivitätsparametern, die mit der Ausbildung selbst einhergehen, wie das fachliche Interesse, der Praxisbezug oder das relativ schnelle Erreichen eines Abschlusses, signifikant höher bewerten, als Auszubildende ohne HZB. Gleiches gilt für mit dem Bildungsabschluss verbundene Attraktivitätsaspekte, wie ein angesehener Beruf, gute Verdienstmöglichkeiten oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, denen sie einen signifikant höheren Stellenwert zuschreiben, als Auszubildende ohne HZB. Dies ist insofern aufschlussreich, da ca. 27,4% der befragten Auszubildenden mit HZB zur Gruppe der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher zählen. Es handelt sich hier demnach um eine sehr spezifische leistungsstarke Nachfragegruppe, die die Ausgestaltung beruflicher Ausbildungsangebote (Ausbildungsbedingungen) besonders wertschätzt.

Zeitgleich benannte gerade die Befragtengruppe mit HZB, dass sie sich nicht ausreichend über die berufliche Bildung zum Ende ihrer Schulzeit informiert fühlte. Hier scheint eine gezieltere Berufsorientierung im schulischen Kontext für diese jungen Menschen zielführend, um eine passgenauere Berufswahl zu befördern. Zudem erscheint es zielführend, beispielsweise durch Anrechnung von Studienleistungen oder ausbildungsintegrierte Fortbildungsmodule sinnvolle Ergänzungen anzubieten, um Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher unterstützende Angebote für einen attraktiven Karriereweg in der beruflichen Bildung anbieten zu können. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, mehr leistungsstarke junge Menschen für die berufliche Bildung zu gewinnen, wäre auch zu prüfen, inwiefern systematisch über berufliche Fort- und Weiterbildungsstrukturen auch gesellschaftliche Status- und Wertschätzungsaspekte in den Blick genommen werden können.

Beachtenswert ist ferner, dass fast 90,0% der Befragten eine Ausbildung in der Heimatregion absolvieren, wobei insbesondere für Auszubildende ohne HZB die Nähe zur Heimatregion für die Entscheidung für eine berufliche Ausbildung relevanter war, als bei Auszubildenden mit HZB. Demnach verweisen die Befunde (ähnlich wie bei Matthes & Ulrich 2017) darauf, dass sich leistungsstarke junge Menschen mit Blick auf die Wahl des Ausbildungsplatzes eher mobil zeigen.

Die generierten Befunde verweisen zudem bei den jungen Menschen auf eine (sehr) hohe Relevanz von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Mehrheit der Befragten hat sich bereits aktiv über berufliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert; höher sind die Einschätzungen auch hier bei den Auszubildenden mit HZB. Die Befunde verdeutlichen, dass diese Befragtengruppe bereits zu Beginn ihrer berufsbildenden Laufbahn eine langfristige Perspektive einnehmen. Sie vergegenwärtigen mit diesem Antwortverhalten außerdem ihren Informationsbedarf an höherqualifizierenden Bildungsangeboten. Um leistungsstarke junge Menschen in der beruflichen Bildung (besser) halten zu können, scheint es daher zielführend zu sein, bereits frühzeitig auf entsprechende Angebote im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung aufmerksam zu machen, um einen Push-Effekt, anstatt den in der Praxis vorherrschenden Pull-Effekt, zu generieren. Als besonders attraktiv bewerteten die Befragten v. a. konvergente Fortbildungsformate. Diese Art an Bildungsformat scheint ein Potenzial für den beruflichen Bildungsmarkt darzustellen. Allerdings ist dieses Potenzial bisher kaum erschlossen, sodass ein gesteigertes Nachfrageverhalten der jungen Menschen zu diesem Zeitpunkt nur zu vermuten ist.

Generell deuten die Befunde darauf hin, dass es sich bei den Auszubildenden mit HZB um eine spezielle Zielgruppe handelt, die bestimmte Erwartungen an ein berufliches Bildungsformat sowie an die Effekte eines entsprechenden Abschlusses hat. Die Befunde dieser Teilerhebung liefern an dieser Stelle erste Erkenntnisse, auf denen effektive Akquisemaßnahmen aufbauen können. Bestehende Informations-, Entscheidungs- und Beratungsstrukturen verfügen derzeit offenbar über einen eher weniger flexiblen sowie eingeschränkten Blick auf junge Menschen mit HZB, sodass sie diese Zielgruppe nur hinreichend für Angebote in der beruflichen Bildung gewinnen können. Hier dürften Konstrukte wie z. B. die Jugendberufsagenturen sowie spezifische Beratungsangebote von Unternehmen und Kammern zur Erschließung weiterer Interessentengruppen beitragen, da durch die erhöhte Transparenz gezielt auch jene jungen Menschen angesprochen werden können, die bislang oft keinen beruflichen Ausbildungs- und Karriereweg angestrebt haben.

Darüber hinaus lässt sich konstatieren, dass die Attraktivität der beruflichen Bildung ein komplexes Konstrukt ist, welches wissenschaftlich bisher eher uneinheitlich diskutiert, theoretisch nur bedingt fundiert und empirisch noch wenig vertieft erfasst ist. Eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung scheint demnach zielführend, um detailliertere Erkenntnisse bezüglich der Sichtweisen und Bedarfe der unterschiedlichen Gruppen an jungen Menschen zu generieren, um letztlich attraktivitätssteigernde Maßnahmen gezielter voran treiben zu können.

Literatur

Acker, C. & Thiele, P. (2024). Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung – 5 Jahre InnoVET – ein Rück- und Ausblick. berufsbildung, 78(2), 3–4.

Arntz, M., Gregory, T. & Zierahn, U. (2020). Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Wirtschaftsdienst 100(13), 41–47.

Beierlein, C., Kovaleva, A., Kemper, C. J. & Rammstedt, B. (2012). Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala ASKU–Manual. Gesis. Leibniz Institut für Sozialwissenschaften.

Berger, K., Brandes, H., Degen, U., Grützmacher, H., Höcke, G., Ködderitzsch, G. & Walden, G. (1997). Die Wertschätzung der dualen Berufsausbildung und ihre Einflußfaktoren. Projektbeschreibung. Bundesinstitut für Berufsbildung.

Bergerhoff, J. N., Hemkes, B., Seegers, P. K. & Wiesner, K.-M. (2017). Attraktivität der beruflichen Bildung bei Studierenden: Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung. Bundesinstitut für Berufsbildung (Wissenschaftliche Diskussionspapiere, 183). Bundesinstitut für Berufsbildung.

Bohlinger, S. (2013). Wertigkeit von (beruflicher) Bildung und Qualifikationen. wbv.

Boudon, R. (1974). Education, opportunity and social inequality. Changing prospects in Western society. Wiley-Interscience.

Bourdieu, P. (1998). Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Suhrkamp.

Brändle, T. & Grundmann, M. (2013). Soziale Determinanten der Studien- und Berufswahl: theoretische Konzepte und empirische Befunde. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), Berufsorientierung (S. 58–72). Waxmann.

Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) (2024). Liste der zugeordneten Qualifikationen Aktualisierter Stand: 1. August 2024. Berlin.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2024a). Höherqualifizierende Berufsbildung – Indikatoren und Datenlage. BIBB.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2024b). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. BIBB.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2024c). Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe 2024. BIBB.

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2023). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. BIBB.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2021a). Höherqualifizierende Berufsbildung: Karriere mit Beruf. BIBB. Abgerufen von: https://www.bibb.de/de/142826.php [letzter Zugriff: 21.01.2025].

Bundesinstitut für Berufsbildung (2021b). Exzellenz fördern. Berufsbildung stärken. Wie die InnoVET-Projekte die berufliche Bildung in Deutschland voranbringen. BIBB.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2018). Checkliste. Qualität beruflicher Weiterbildung. BIBB.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2014). Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 12. März 2014 für Eckpunkte zur Struktur und Qualitätssicherung der beruflichen Fortbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO). BIBB. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA159.pdf

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.) (2021). Nationale Weiterbildungsstrategie. Umsetzungsbericht. BMAS. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a805-umsetzungsbericht-nationale-weiterbildungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2025). Das ist InnoVET! BMBF. https://www.inno-vet.de/innovet/de/was-ist-innovet/was-ist-innovet_node.html

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2024). Bundesbildungsbericht 2024. BMBF.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2023). Bildung in Deutschland 2022. BMBF.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019). Förderrichtlinien zur Durchführung des Bundeswettbewerbs „Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung (InnoVET)“ vom 8. Januar 2019. BMBF.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie / Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH (Hrsg.) (2014). Ergebnisbericht. Qualifizierungsmonitor – Empiriegestütztes Monitoring zur Qualifizierungssituation in der deutschen Wirtschaft. BMWi.

Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) (2024). Duales Studium in Deutschland. Daten-Analyse 2024. Gütersloh.

DQR (2025a). Der DQR. Niveau 6. https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/dqr-niveaus/niveau-6/niveau-6_node.html

DQR (2025b). Der DQR. Niveau 7. https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/dqr-niveaus/niveau-7/niveau-7_node.html

Ebbinghaus, M. & Hucker, T. (2013). Imagekampagnen zur dualen Berufsausbildung aus Sicht von Berufsbildungsfachleuten. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 109(4), 556–578.

Eccles, J. S. (2011). Gendered educational and occupational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. International Journal of Behavioral Development 35, 195–201.

Eccles, J. S. & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals. Annual Review of Psychology, 53(1), 109–132.

Eckelt, M., Ketschau, T. J., Klassen, J., Schauer, J., Schmees, J. K. & Steib, C. (2022). Berufsbildungspolitik. Strukturen – Krise – Perspektiven. wbv.

Ertl, H. & Peitz, N. (2022). Gemeinsam mehrgleisig an einem Strang. Begleitforschung in InnoVET als Grundlage für nachhaltige Translationsprozesse bei Programmdurchführungen. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 118, 2022/4, 659–669.

Göller, R. & Besser, M. (2021). Studienwahlmotive von Bewerberinnen und Bewerbern auf ein Lehramtsstudium und auf andere Studiengänge. Studiengangübergreifende Vergleiche und Profilanalysen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (2021), 1–17.

Hall, A. & Santiago-Vela, A. (2025). Zur Verwertung höherqualifizierender Berufsbildung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In A. Neu (Hrsg.), Höherqualifizierende Berufsbildung – Strukturen, Perspektiven, Debatten und aktuelle Entwicklungen (im Druck). wbv.

Hemkes, B. & Wilbers, K. (2019). Herausforderung Durchlässigkeit – Versuch einer Näherung. In B. Hemkes, K. Wilbers, & M. Heister (Hrsg.), Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung (S. 11–33), BIBB.

Heublein, U., Hutzsch, C., König, R., Kracke, N. & Schneider, C. (2018). Die Attraktivität der beruflichen Bildung bei Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern. Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Hirschi, A. (2013). Berufswahltheorien – Entwicklung und Stand der Diskussion. In: T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), Berufsorientierung (S. 27–41). Waxmann.

Hoffmann, E. & Henry-Huthmacher, C. (2015). Vorwort. In C. Henry-Huthmacher & E. Hoffmann (Hrsg.), Duale Ausbildung 2020. 19 Fragen & 19 Antworten (S. 3–4). Konrad-Adenauer-Stiftung.

Homuth, C., Becker, S., Schiefer, I., Relikowski, I., Buchholz, S., Pfost, M., Blossfeld, H.-P. & Artelt, C. (2022). Effekte von sozialer Herkunft, Interessen, Persönlichkeitsmerkmalen und Kompetenzen auf Bildungsentscheidungen und Bildungserfolge. [Fragebogen BiKSplus Welle 3]. IQB – Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.

Köcher, R., Sommer, M. & Hurrelmann, K. (2017). Job von morgen! Schule von gestern. Fehler im System? Eine Repräsentativbefragung junger Menschen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren. IfD Allensbach.

Kopatz, S. & Pilz, M. (2015). The academic takes it all? A comparison of returns to investment in education between graduates and apprentices in Canada. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 2(4), 308–325.

Kuhlee, D., Bünning, F., Pohl, M. & Stobbe, L. (2022). Systematisch innovieren. InnoVET-Innovationsansätze als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 118, 2022/4, 670–683.

Latzke, M., Schneidhofer, T. M., Mayrhoder, W. & Pernkopf, K. (2019). Karriereforschung: Konzeptioneller Rahmen, zentrale Diskurse und neue Forschungsfelder. In S. Kauffeld & D. Spurk (Hrsg.) Handbuch Karriere und Laufbahnmanagement (S. 3–36). Springer.

Matthes, S. (2019). Warum werden Berufe nicht gewählt? Die Relevanz von Attraktions- und Aversionsfaktoren in der Berufsfindung, Berichte zur beruflichen Bildung. Budrich.

Matthes, S. & Ulrich, J. G. (2017). Veränderungen regionaler Ausbildungsmarktlagen durch mobile Jugendliche. WSI Mitteilungen 8/2017.

Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. Forum Qualitative Sozialforschung, 20(3).

Neu, A. (2021). Höhere beruflich-betriebliche Bildung. Entwicklung, Durchführung und Attraktivität am Beispiel der Abiturientenprogramme. wbv.

Pilz, M. (2019). Berufliche Bildung zwischen Imagekampagnen und individueller Attraktivität. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 115(3), 399–419.

Petzold-Rudolph, K., Pohl, M. & Kuhlee, D. (2025). Höherqualifizierende Berufsbildung und die Annäherung von beruflicher und akademischer Bildung: Perspektiven institutioneller Akteursgruppen der beruflichen Bildung im Kontext der Programminitiative InnoVET. In A. Neu (Hrsg.), Höherqualifizierende Berufsbildung – Strukturen, Perspektiven, Debatten und aktuelle Entwicklungen (im Druck). wbv.

Pohl, M., Stobbe, L., Kunze, M. & Kuhlee, D. (2023). InnoVET-Ansätze auf der Fortbildungsstufe 1. Gestaltungsmerkmale der neuen beruflichen Qualifizierungsangebote. In K. Wilbers (Hrsg.), Die erste Fortbildungsstufe „Geprüfte/r Berufsspezialist/in“ der höherqualifizierenden Berufsbildung. Die Gestaltung von Fortbildungen auf dem DQR-Niveau 5 im Innovationswettbewerb InnoVET (S. 71–98). epubli.

Schneider, H. & Franke, B. (2014). Bildungsentscheidungen von Studienberechtigten. Studienberechtigte 2012 ein halbes Jahr vor und ein halbes Jahr nach Schulabschluss. (Forum Hochschule 6|2012). DZHW.

Schnitzler, A. (2019). Abi und dann? Was Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zur Aufnahme einer beruflichen Ausbildung bewegt. BWP 1/2019, 15–19.

Steib, C. (2018). Verkürzung von Ausbildungszeiten durch Transparenz und Durchlässigkeit. Möglichkeiten der Anerkennung und/oder Anrechnung bereits erworbener, nachgewiesener und dokumentierter (beruflicher) Leistungen. In R. W. Jahn, M. Niethammer, A. Seltrecht & A. Diettrich (Hrsg.), Demografie, Bildung und Fachkräftesicherung in den ostdeutschen Bundesländern. Befunde und Problemlagen aus berufs- und wirtschaftspädagogischer Perspektive (S. 233–249). wbv.

Warning, A. & Weber, E. (2017). Wirtschaft 4.0. Digitalisierung verändert die betriebliche Personalpolitik. IAB-Kurzbericht 12/2017, 1–8.

Wilbers, K. (2023). Die erste Fortbildungsstufe „Geprüfte/r Berufsspezialist/in“ der höherqualifizierenden Berufsbildung. Die Gestaltung der Fortbildungen auf dem DQR-Niveau 5 im Innovationswettbewerb InnoVET. epubli.

[1] Es handelt sich hierbei um eine vorläufige Zählung zum Ende der 1. Förderphase im Oktober 2024. Leichte Verschiebungen können sich nach Vorlage der Projektendberichte ergeben.

[2] Die Pre-Testung des Fragebogens fand im Juni 2024 mit insgesamt 87 Teilnehmenden statt.

[3] gewähltes Signifikanzniveau für t-Test und Chi-Quadrat-Test α = 0.05

Zitieren des Beitrags

Petzold-Rudolph, K., Pohl, M., Steib, C. & Kuhlee, D. (2025). Attraktivität beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung aus der Perspektive von jungen Menschen mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung: Befunde im Kontext der Programminitiative InnoVET. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 48, 1–26. https://www.bwpat.de/ausgabe48/petzold-rudolph_etal_bwpat48.pdf