Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 48 - Juni 2025

Berufliche/betriebliche Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Not one fits all – Branchenspezifische Kompetenzmodelle zur Klassifizierung betrieblicher Qualifizierungsangebote

Kompetenzmodelle finden vermehrt Verwendung in Unternehmen, jedoch entsprechen generalisierte Modelle nur selten den spezifischen Anforderungen der Unternehmen. Dem gegenüber steht der Trend zu einer Vielzahl unternehmensspezifischer Kompetenzmodelle, die individualisierte Lösungen darstellen, jedoch nur bedingt Transfermöglichkeiten bieten. Innerhalb dieses Spannungsverhältnisses stellt sich die Frage, inwiefern holistische Modelle wie der Deutsche Qualifikationsrahmen den Anforderungen an Unternehmen gerecht werden – aber auch, wie unternehmensspezifische Modelle den Anspruch einer unternehmensübergreifenden Anerkennung von Kompetenzen adressieren können.

Vor diesem Hintergrund elaboriert der Beitrag das durch die EDEKA Juniorengruppe und die Universität Bamberg entwickelte EDEKA Kompetenzmodell zur Klassifikation von Qualifikationen sowie zur Generierung von Entwicklungsprofilen, um die Chancen branchenspezifischer Kompetenzmodelle zu erläutern. Der Beitrag setzt damit Impulse für die Diskussion zur Gestaltung integrierter Kompetenzmodellierung unter Berücksichtigung theoretischer Zugänge, praxisbezogener Anforderungen und wirft die Frage nach Verantwortlichkeiten auf.

One size does not fit all – sector-specific competence models for the classification of in-company vocational training programs

Competence models are increasingly used in companies, however generalised models rarely meet the needs of companies. Conversely, there is a trend towards a large number of company-specific competence models, which represent individualised solutions but allow only limited transferability. Within this tension, the question arises as to the extent to which holistic models such as the German Qualifications Framework meet the needs of companies – but also how company-specific models can meet the demand for cross-company recognition of competences. In this context, the article uses the EDEKA Competence Model for the classification of qualifications and the generation of development profiles, developed by the EDEKA Junior Group and the University of Bamberg, to illustrate the opportunities offered by sector-specific competence models. The article thus provides an impetus for discussion on the design of integrated competence models, taking into account theoretical approaches and practical requirements, and raises the question of responsibilities.

- Details

1 Einleitung

Die Diskrepanz zwischen bundeseinheitlich standardisierten Weiterbildungsangeboten und den individuellen Qualifizierungsbedarfen von Unternehmen bietet Anknüpfungspunkte hinsichtlich der Nutzung generalistischer Kompetenzmodelle aus der Wissenschaft für die Gestaltung betrieblicher Bildungsangebote. Modelle wie KODE (Heyse & Erpenbeck, 2010), der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR, 2024) und der Digital Competence Framework for Citizens (DigiComp) stellen Metarahmen dar, die für eine breite Systematisierung dienlich sind, jedoch in der unternehmensspezifischen und kontextgebundenen Betrachtung Schwächen aufweisen (Gessler & Sebe-Opfermann, 2022). Individuelle Qualifikationsstrukturen innerhalb der Unternehmen verschärfen die Problematik, dass bestehende Metarahmen für die praktische Nutzung stark modifiziert werden müssen oder mitunter nicht nutzbar sind (Hillebrand, 2018) und führen seit Jahrzehnten zur Entwicklung individueller Kompetenzmodelle (Erpenbeck et al., 2013, S. 15–16). Das Resultat, eine Übersättigung des Marktes mit unternehmensspezifischen Modellen (Rastetter, 2006, S. 166), verschärft die Herausforderung der Identifikation passender Modelle für Unternehmen. Sehr spezifische und stark individualisierte Kompetenzmodelle schränken die Transferbarkeit und Anerkennung branchenbezogener Kompetenzen ein, was häufig zur erneuten Entwicklung eines Modelles führt, welches sich in die Vielzahl bestehender Ansätze reiht. Folglich bedarf es der Entwicklung passgenauer unternehmensspezifischer Kompetenzmodelle in modularen Strukturen oder zumindest der Adaption bestehender Modelle, um dem Praxisbedarf gerecht zu werden, die Kompetenzen der Mitarbeitenden sichtbar, nutzbar und transferierbar zu machen (Hemkes et al., 2017), wobei eine Verbindung mit holistischen Modellen angestrebt werden sollte. Hier zeigt sich deutlich das Spannungsverhältnis zwischen der unternehmerischen Passung und der Adressierung individueller Bedarfe sowie der branchenübergreifenden Transferbarkeit und Anschlussfähigkeit. Daraus ergibt sich das zentrale Gestaltungskriterium für ein generalistisches, branchenspezifisches Kompetenzmodell, da es sowohl den gesellschaftlichen Anforderungen (u. a. berufliche Mobilität, Durchlässigkeit) als auch den unternehmensspezifischen und brancheneigenen Anforderungen gerecht werden muss.

Vor diesem Hintergrund elaboriert dieser Beitrag das EDEKA Kompetenzmodell zur Klassifikation von Qualifikationen sowie zur Generierung von Entwicklungsprofilen als Schnittstelle zwischen holistischen Modellen und unternehmensspezifischen Anforderungen, um anhand dieses Beispiels die Relevanz branchenspezifischer Kompetenzmodelle aufzuzeigen. Solche Modelle müssen zum einen den branchenspezifischen Anforderungen entsprechen und zum anderen die berufliche Mobilität der Mitarbeitenden innerhalb der Branche sowie auf dem Arbeitsmarkt insgesamt gewährleisten. Als branchenführendes Unternehmen ist EDEKA besonders prädestiniert, hinsichtlich der Ressourcenverwendung ein Modell zu entwerfen, das federführend die Bedarfe der Branche abbildet. Im Rahmen des Beitrages findet zunächst eine kurze Aufarbeitung des DQR und des KODE-Kompetenzatlasses statt, ehe die Relevanz für flexibilisierte und adaptive Kompetenzmodelle herausgestellt und das EDEKA Kompetenzmodell abgeleitet wird. Abschließend werden branchenspezifische Kompetenzmodelle kritisch reflektiert.

2 Branchenspezifische Adaption von Kompetenzmodellen – Potenziale und Herausforderungen

2.1 Bestehende Kompetenzmodelle und deren Adaptionspotentiale

Die berufliche Bildung und Qualifizierung befinden sich in einem grundlegenden Wandel, der sich auf Ausbildung, Weiterbildung und die Personalentwicklung auswirkt. Dieser Wandel wurde durch die Einführung der Kompetenzorientierung angestoßen, die den Fokus von Bildungsabschlüssen auf die tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen potenzieller Mitarbeitender lenkt, die für spezifische berufliche Aufgaben erforderlich sind. Betriebliches Kompetenzmanagement gilt dabei als zentrales Werkzeug, um den Herausforderungen und Veränderungen der Digitalisierung erfolgreich zu begegnen. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung die Gelegenheit, Lernen und Kompetenzentwicklung direkt am Arbeitsplatz neu zu gestalten (Heim et al., 2019, S. 2–3). Zudem trägt die Implementierung eines solchen Kompetenzmanagementprozesses wesentlich zur Steigerung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit bei (Heim et al., 2019, S. 243).

2.1.1 DQR

Der im Mai 2013 eingeführte Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist besonders relevant für Personalverantwortliche in den Bereichen Personalauswahl, -einstellung und -entwicklung. Er ergänzt bisherige Zeugnisse und Zertifikate durch Kompetenzbeschreibungen und Niveaufestlegungen. Der DQR fördert die Kompetenzorientierung sowie das lebensbegleitende Lernen, da traditionelle Bildungsabschlüsse angesichts des technologischen Fortschritts und der Digitalisierung (Hagemann, 2017) zunehmend an Bedeutung verlieren. Er definiert Tätigkeitsprofile für verschiedene Beschäftigungsfelder und differenziert nach Verantwortung, Selbstständigkeit und Komplexität. Der DQR unterteilt Kompetenzen in acht Niveaustufen, die Wissen, Fertigkeiten sowie personale und soziale Verantwortung abbilden. Jede Stufe beschreibt den Grad an Fachwissen, Problemlösungsfähigkeit und Selbstständigkeit, den eine Person in ihrem beruflichen oder akademischen Bereich erreicht. Die unteren Stufen (1–4) umfassen grundlegende bis mittlere Qualifikationen, wie sie häufig in der beruflichen Ausbildung zu finden sind, während die höheren Stufen (5–8) akademische Abschlüsse bis hin zur Promotion darstellen. Da der DQR aus dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) abgeleitet wurde, wird zudem die Transferierbarkeit von Bildungsabschlüssen und Qualifikationen europaweit gestärkt (Sloane, 2007, S. 68). Als Orientierungsrahmen verbindet der DQR berufliche Bildung und Qualifizierung eng mit Beschäftigungsfähigkeit, ohne jedoch tarifliche Verbindlichkeit zu schaffen. Der DQR verändert somit nicht die bestehende Bildungsstruktur, sondern ergänzt sie, wobei er allgemeine, nicht individuelle Kompetenzen beschreibt (Herrmann 2017, S. 15).

Obwohl der DQR keine individuellen Kompetenzen einzelner Personen abbildet, beeinflussen seine makropolitischen Bildungsziele dennoch deren Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere in fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen wie Team-, Kommunikations-, Kooperations- und interkultureller Kompetenz (Herrmann 2017, S. 16). Das Herausarbeiten der relevanten Kompetenzfacetten durch Theorie-Praxis-verzahnte Konsortien ermöglichte eine realitätsnahe Abbildung relevanter Anforderungsprofile und deren Übertragung in Kompetenzziele (Esser, 2009, S. 47). Die Einführung des DQR, die zu einer stärkeren Kompetenzorientierung führte, machte zudem neue Anforderungs- und Beschäftigungsprofile sowie angepasste Stellenbeschreibungen notwendig. In der Fort- und Weiterbildung liegt der Fokus auf sichtbaren Lernergebnissen statt auf Lernzielen. Daher werden auf dem Arbeitsmarkt praxisnahe, kompetenzorientierte Qualifikationsbeschreibungen und neue Zertifikate erforderlich. Die Verbindung zwischen beruflicher Bildung und Personalverantwortung wird gestärkt (Herrmann 2017, S. 17).

Die Kompetenzdefinition im DQR nimmt Bezug auf die Berufstätigkeit: „Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden.“ (DQR 2011, S. 8). Dabei orientiert sich der im DQR beschriebene Kompetenzkanon an beruflichen Tätigkeiten, wobei ein Subjekt mehr umfasst als nur seine berufliche Rolle. Der DQR konzentriert sich nicht auf individuelle, privat erworbene Kompetenzen, sondern auf eine neue Systematik in den Arbeitsbereichen (Herrmann 2017, S. 21). Hierfür untergliedert der DQR acht Niveaustufen, um formale und non-formale Kompetenzen aufzuzeigen (Esser, 2009, S. 45–46).

Die Adaptionspotenziale des DQR für Unternehmen bestehen vor allem in der Möglichkeit, Qualifikationen und Kompetenzen gezielter an betrieblichen Anforderungen auszurichten. Auf Unternehmensebene kann der DQR zu mehr Transparenz und einer besseren Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen und Kompetenzprofilen beitragen. Dies kann die Personalauswahl durch eine stärkere Kompetenzorientierung erleichtern und die strategische Personalplanung durch einen verbesserten Überblick über das Qualifikationsniveau im Unternehmen unterstützen. In der Personalentwicklung bietet der DQR Ansatzpunkte, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an den beschriebenen Kompetenzniveaus auszurichten, non-formale und informelle Lernprozesse zu fördern und individuelle Entwicklungspläne für Mitarbeitende zu erstellen (Dehnbostel et al., 2010).

2.1.2 KODE

Ein weiteres, vor allem in der Praxis genutztes Modell stellt der KODE-Kompetenzatlas dar. Heyse und Erpenbeck (2004; 2007) haben in einem mehrstufigen, empirisch fundierten Verfahren über 300 verschiedene Kompetenzbegriffe grundlegenden Basiskompetenzen zugeordnet. Aus diesem Prozess entstand der KODE-Kompetenzatlas, der insgesamt 64 spezifische Teilkompetenzen umfasst (Coester, 2022). Das Akronym KODE steht dabei für Kompetenz-Diagnostik und Entwicklung.

Der Kompetenzatlas gliedert sich in vier zentrale Kompetenzfelder. Die personale Kompetenz beschreibt die „Fähigkeit, sich selbst gegenüber klug und kritisch zu sein, produktive Einstellungen, Werthaltungen und Ideale zu entwickeln“. Die Aktivitäts- und Handlungskompetenz, auch als unternehmerische Kompetenz bezeichnet, umfasst die „Fähigkeit, alles Wissen und Können, alle Ergebnisse sozialer Kommunikation sowie persönliche Werte und Ideale willensstark und aktiv umzusetzen“. Die sozial-kommunikative Kompetenz bezieht sich auf die „Fähigkeit, sich aus eigenem Antrieb mit anderen auseinanderzusetzen, kreativ zu kooperieren und zu kommunizieren“. Schließlich beschreibt die Fach- und Methodenkompetenz die „Fähigkeit, mit fundiertem fachlichem und methodischem Wissen auch scheinbar unlösbare Probleme schöpferisch zu bewältigen“ (Faix et al., 2012, S. 197). Die 64 Teilkompetenzen des Kompetenzatlas sind dabei mit präzisen und klaren Definitionen versehen, um eine eindeutige und konsistente Anwendung zu gewährleisten. Parallel bietet das Modell Querschnittkompetenzen, die eine Systematisierung der Kompetenzen in vier Grundkompetenzen und Metakompetenzen bzw. die Bündelung der Kompetenzfacetten ermöglichen.

Das KODE-Analyseverfahren dient der direkten Erfassung individueller Handlungsfähigkeiten und dem Vergleich von Kompetenzausprägungen. Es umfasst Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen, ein Auswertungsraster, einen Katalog mit Interpretationsvorschlägen zur Kompetenzverteilung sowie Empfehlungen zur Kompetenzentwicklung (Sauter & Staudt 2016, S. 34). Anwendung findet das Verfahren in der strategischen Transformationsgestaltung, der Performancemessung von Mitarbeitenden, der Laufbahn- und Nachfolgeplanung, in Rekrutierungsprozessen, beim Employer Branding sowie in weiteren Bereichen. Ziel des KODE-Verfahrens ist es, das Verhältnis der Grundkompetenzen einer Person, Gruppe oder Organisation sowohl unter normalen als auch unter herausfordernden Bedingungen zu ermitteln (Erpenbeck et al. 2017, S. 246). Dabei geht das Konzept davon aus, dass Kompetenzen stets als positive Eigenschaften betrachtet werden, die in unterschiedlichen Ausprägungsgraden vorliegen. Eine Anwendung des Modells wird durch das Angebot einer Unternehmenssoftware zur Kompetenzdiagnostik und objektiven Einschätzungsverfahren realisiert. Die methodische Kombination von Fragebogenformaten in unterschiedlichen Sprachen können in der beruflichen Praxis im Coaching, Mentoring und Kompetenztraining eingesetzt werden (Erpenbeck et al., 2017, S. 251). Dadurch besitzt das Modell Attraktivität insbesondere für Unternehmen, die auf etablierte Strukturen zurückgreifen können. Somit lässt sich festhalten, dass KODE Unternehmen eine strukturierte Möglichkeit zur Kompetenzdiagnostik bietet und durch die Identifikation sowie Förderung der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden zur Stärkung der Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens beitragen kann. Das Verfahren unterstützt zudem eine gezieltere Personalauswahl, indem es Soll- und Ist-Kompetenzen systematisch erfasst und vergleicht. In der Personalentwicklung ermöglicht KODE die Erstellung individueller Entwicklungspläne auf Basis der ermittelten Kompetenzprofile. Dabei legt das Verfahren Wert auf die Förderung selbstorganisierten Lernens, was die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden stärken kann. Durch den Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzungen lassen sich mögliche Potenziale erkennen, die als Grundlage für gezieltes Coaching und Mentoring dienen können. Dennoch besteht die Herausforderung der Adaption des Modells in der Praxis, da es insbesondere an Branchenspezifität mangelt, was den Mehrwert für Unternehmen limitiert, wie das hier vorgestellte Beispiel von EDEKA zeigt.

2.2 Branchenspezifische Anforderungen an Kompetenzmodelle am Beispiel Groß- und Einzelhandel

2.2.1 Anforderungen des Unternehmens an Kompetenzmodelle

Unternehmen stehen branchenübergreifend vor sich verändernden Herausforderungen, wie etwa dem Fachkräftemangel sowie der Dynamisierung, Technisierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Um darauf adäquat reagieren zu können, benötigen sie neben technischen Innovationen auch Mitarbeitende, die die Fähigkeiten besitzen sich zu entwickeln und sich neuen Anforderungen aktiv zu anzupassen (Feninger 2009, S. 207). Kompetenzmodelle bieten diesbezüglich einen Rahmen an, um Mitarbeitende in ihren Potentialen zu stärken, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten sowie in Bezug auf die Kompetenzentwicklung selbstorganisiertes, eigenverantwortliches Handeln, Lernen und Entwickeln zu fördern (Sauter & Staudt, 2016, S. 2). Folglich kann Kompetenzmanagement auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten, um neben der Erreichung strategischer Unternehmensziele gleichermaßen Personalmaßnahmen konsequent auszurichten. Aus diesem Grund nutzen immer mehr Unternehmen Kompetenzmodelle, um die Arbeitsaufgaben unternehmensspezifisch zu systematisieren und Personalentwicklungsprozesse entsprechend den Aufgabenprofilen auszurichten (Sauter & Staudt, 2016, S. 3).

Ihren Nutzen entfalten Kompetenzmodelle, welche als Hauptbestandteil des Kompetenzmanagements gelten, sowohl auf Ebene der Unternehmen als auch auf Ebene der Mitarbeitenden, wobei die Vorteile einander idealerweise verstärken. Aus der Perspektive der Mitarbeitenden fördert die Nutzung von Kompetenzmodellen im Sinne der individuellen Weiterentwicklung die Karriereplanung, sowie die gezielte Gestaltung und Steuerung einer individuellen Kompetenzentwicklung. Die Erfassung, Bewertung und Identifikation bestehender Kompetenzen ermöglicht es, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten abzuleiten. Parallel dazu sollte ein Kompetenzmodell auf die im Unternehmen wesentlichen Kompetenzen zugeschnitten sein, welche zur Umsetzung der Unternehmensstrategie notwendig sind. Bei der Entwicklung birgt die alleinige Orientierung an der Unternehmensstrategie jedoch das Risiko, eine Insellösung zu schaffen, die nur bedingt anschlussfähig ist. Folglich bedarf es der Orientierung an Unternehmensleitbildern und -werten, aber auch der Berücksichtigung der Unternehmenskultur, um die Verwendung des Modells zu ermöglichen – sei es durch das Reduzieren sprachlicher Barrieren oder das Involvieren von Mitarbeitenden, um das Verständnis für und die Akzeptanz der Maßnahmen durch die Mitarbeitenden zu fördern. So können Kompetenzmodelle insbesondere in der Personalauswahl, bei Potenzialeinschätzungen und Leistungsbeurteilungen, sowie bei der Personalentwicklung oder auch Nachfolge- bzw. Karriereplanung einen Mehrwert liefern (Sauter & Staudt, 2016, S. 12–13.).

Darüber hinaus ergänzen Methoden der Kompetenzerfassung formale Kriterien zur Einschätzung der Mitarbeitenden, wie etwa Bildungsabschlüsse, so dass Aspekte wie die praktische Vorerfahrung berücksichtigt werden und somit ein vollständiges Bild der individuellen Kompetenzen sichtbar wird, das nicht nur auf Qualifikationen beschränkt ist. So verlieren Qualifikationen etwa beim Recruiting von Mitarbeitenden immer mehr an Bedeutung und es wird zunehmend wichtiger, welche Erfahrungen Mitarbeitende gesammelt haben. Wenn neue Mitarbeitende bestimmte Kompetenzen nicht haben, werden diese heute durch interne Qualifizierungen vermittelt (Nieswandt et al., 2019, S. 46). Die Orientierung an Kompetenzmodellen schafft vor allem einen Blick auf informell erworbene Kompetenzen, die im beruflichen Kontext eingesetzt werden und in der täglichen Arbeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Dieser Zusammenhang macht deutlich, dass sich auch die Qualifizierungsangebote der internen Fort- und Weiterbildung an die aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen und hierbei neben der Wissensvermittlung hin zu einer Kompetenzentwicklung wandeln.

Um den beschriebenen unternehmerischen Anforderungen gerecht zu werden und mit einem Kompetenzmodell arbeiten zu können, müssen Kompetenzmodelle im Unternehmenskontext intuitiv verständlich und anwendbar sein. Im Fall von EDEKA ist es wichtig, ein Modell auf verschiedenen Komplexitätsstufen zu implementieren: einfach und niedrigschwellig für die Mitarbeitenden und ihre Führungskräfte sowie mit ausreichender Tiefe und Komplexität für die Nutzung in der Personalentwicklung. Ein wesentlicher Fokus in der Anwendung liegt auf der Umsetzung von Weiterbildungsangeboten auf unterschiedlichen Niveaustufen, sodass unterschiedliche Tätigkeitsprofile im Unternehmen abgedeckt werden. Eine weitere Anforderung an Kompetenzmodelle ist der Fokus: Zu kleinteilige sowie zu allgemein formulierten Kompetenzen erschweren die praktische Anwendung. Idealerweise enthält ein Kompetenzmodell nur die für das Unternehmen und die Branche wirklich relevanten Kompetenzen. Durch diese bedarfsorientierte Gestaltung kann das Modell gezielt in verschiedenen Anwendungsfeldern eingesetzt werden.

2.2.2 Applikation bestehender Modelle – ein no fit?

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Anforderungen an ein Kompetenzmodell und der spezifischen Branchenanforderungen wurden bestehende Modelle für einen Einsatz im EDEKA Verbund vergleichend geprüft. EDEKA als das branchenführende Unternehmen im Groß- und Einzelhandel ist mit Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel, einer hohen Fluktuation an Mitarbeitenden (u. a. einer erhöhten Zahl an Quereinsteigern) und der Problematik eines zunehmend alternden Stamms an Mitarbeitenden konfrontiert. Diese Rahmenbedingungen machen vor allem die Explikation von informellem Wissen und Kompetenzen notwendig, um diese im Unternehmen sichtbar zu machen, weiterzuentwickeln und zu halten. Auch die veränderten Kompetenzanforderungen stellen das Unternehmen mit den über 3.400 selbstständigen Kaufleuten vor Herausforderungen. Die Vielzahl der Berufsbilder innerhalb des EDEKA-Verbundes – von Tätigkeiten im Einzelhandel über Berufe im Lebensmittelhandwerk bis hin zu Logistik, Verwaltung und IT – verweist auf eine deutliche berufliche Heterogenität, die verschiedene Domänen berührt. Gleichzeitig ist dies kennzeichnend für die Branche des Groß- und Einzelhandels, in der aufgrund der Vielzahl an Anforderungsprofilen ein differenziertes Kompetenzmodell erforderlich ist, um Qualifizierungsangebote perspektivisch modular und passgenau für berufliche Tätigkeiten gestalten und anbieten zu können. Diese Herausforderung wird unterstrichen durch die Spezifika des Berufsfeldes, indem Branchen- und Unternehmen die einzelnen Berufsprofile prägen, gleichzeitig die Berufsprofile einer Verallgemeinerung und Adaptionsfähigkeit innerhalb der Branche sowie darüber hinaus unterliegen müssen, um beruflich Mobilität zu ermöglichen (Anderka, 2006). Daraus ergibt sich der Bedarf nach flexiblen für eine Modularisierung geeigneten Kompetenzmodellen, die bei Unternehmen mit unterschiedlichen Berufsfeldern, wie dem EDEKA-Verbund, eine Adressierung aller Berufsprofile ermöglichen.

EDEKA zeichnet sich vor allem durch eine strukturelle Dreiteilung aus: So besteht sie aus selbstständigen Kaufleuten, den verschiedenen Genossenschaften bzw. regionalen Großhandlungen sowie der EDEKA Zentrale. Durch diese Dreiteilung ergeben sich eine erhöhte Komplexität sowie unterschiedliche Anforderungen an das Bildungsmanagement aufgrund der unterschiedlichen Interessensgruppen. Das Aus- und Weiterbildungsmanagement wird dabei in vielen Bereichen durch die EDEKA Juniorengruppe e.V. zentral gestaltet und gesteuert. Diesen Anforderungen entsprechend fand eine Prüfung der Adaption bestehender Modelle statt. Hierbei standen vor allem der DQR und der KODE-Kompetenzatlas im Fokus, der DQR wegen seiner bildungspolitischen Relevanz und KODE aufgrund der Nutzung durch EDEKA in der Vergangenheit. Bei dem Versuch, diese Modelle für die spezifischen Anforderungen von EDEKA im Kontext Weiterbildung handhabbar zu machen, gab es verschiedene Herausforderungen und Probleme. Im Folgenden werden diese herausgearbeitet:

a) Abstraktionsniveau

Als zentrales Problem für einen Einsatz stellte sich die mangelnde Anpassungsfähigkeit an unternehmensspezifische Anforderungen heraus. Sowohl beim DQR als auch bei KODE liegt ein hohes Abstraktionsniveau vor, welches die (branchen-)spezifischen Bedürfnisse nur bedingt widerspiegelt und somit den individuellen und dynamischen Anforderungen des Lebensmittelhandels nicht gerecht wird. Die starke Verortung von EDEKA im Groß- und Einzelhandel führt jedoch zu einem expliziten Bedarf an branchenspezifischen Kompetenzen, die innerhalb abstrakter Modelle wie dem DQR und KODE nicht berücksichtigt werden.

b) Berücksichtigung informell erworbener Kompetenzen

Der DQR als Instrument zur Einordnung der Qualifikation des deutschen Bildungssystems bleibt trotz seiner übergreifenden Systematik zur Kompetenzbewertung zu allgemein und abstrakt, weshalb sich auch hier Herausforderungen hinsichtlich der Transferierbarkeit in die Branche ergeben. Zudem liegt der Fokus stark auf formalen Bildungsabschlüssen, um die Vergleichbarkeit zu erhöhen, was wiederum mit einer Vernachlässigung der informell erworbenen Kompetenzen einhergeht. Aufgrund deren wachsender Relevanz im betrieblichen Kontext wurde daher das Modell nur als bedingt geeignet bewertet. Im Lebensmittelhandel steht die systematisierte Kompetenzerfassung vor der Herausforderung, neben formalen auch informelle Kompetenzen zu erfassen und so Wissensbestände im Unternehmen aufzuzeigen und zu sichern. Standardisierte Bildungsabschlüsse tragen den Mitarbeitenden und gleichermaßen unternehmensinternen Abschlüssen ebenfalls keine Rechnung. Sie liefern keine adäquaten Lösungen für die Kompetenzerfassung und -bewertung beispielweise von Mitarbeitenden, die zwar formal keinen branchenspezifischen Abschluss haben, aber z. B. durch die mehrjährige Teamleitung einer Abteilung ihre Kompetenzen erweitert haben. Auf die Anerkennung informeller Kompetenzen findet der DQR bisher keine passgenauen Antworten, um der stetig größer werdenden Anzahl an Mitarbeitenden mit einer Bildungshistorie in anderen Branchen gerecht zu werden und sie in den Lebensmittelhandel adäquat zu integrieren (Gutschow, 2023). Der KODE-Kompetenzatlas hingegen legt einen starken Fokus auf die Erfassung individueller Kompetenzprofile, was für Personalentwicklungsmaßnahmen wertvoll ist und ebenso die Schwachstelle des DQR abdeckt. Allerdings ist die Sichtbarmachung branchenspezifischer Kompetenzen vor dem Hintergrund der Komplexität des Modells eine Herausforderung. Für die Nutzung bei EDEKA ist dies nicht zielführend, da gerade die Kombination aus branchenspezifischen und individuellen Kompetenzen für die Befähigung zur Ausübung der jeweiligen Position im Unternehmen wichtig ist.

Folglich passen die bisherigen Modelle auf operativer Ebene nicht zu den spezifischen Angeboten und Anforderungen von EDEKA. Die Modelle sind oft zu theoretisch und wenig praxisorientiert, was ihre Anwendung im täglichen Geschäftsbetrieb erschwert. Die Diskrepanz zwischen den unternehmerischen Anforderungen und dem Potenzial der Modelle führt zu Herausforderungen für die weitere Verwendung dieser. So müssen beispielsweise sprachliche Barrieren berücksichtigt und komplexe Modelle in den Alltag integriert werden, was einer Reduktion bedarf. Folglich wurden sowohl KODE als auch der DQR als in ihrer bestehenden Form nicht passende Modelle für den Groß- und Einzelhandel identifiziert. Aus dieser Abwägung ergibt sich die Notwendigkeit ein eigenes Kompetenzmodell zu entwickeln, welches anpassungsfähig genug ist, um den Anforderungen von EDEKA und der Branche Rechnung zu tragen. Außerdem soll das Modell gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen ermöglichen sowie die Identifikation relevanter informeller Kompetenzen ermöglichen.

Aus diesem Grund stellte sich die Frage wie ein branchenspezifisches Kompetenzmodell für den Groß- und Einzelhandel gestaltet sein kann, um eine Adaptionsfähigkeit in der Branche zu ermöglichen?

3 Generierung eines branchenspezifischen Ansatzes: EDEKA Kompetenzmodell als Antwort auf den praktischen Bedarf?

Das EDEKA Kompetenzmodell, wurde unter Nutzung eines Design-Based-Research-Ansatzes (kurz DBR) entwickelt und bietet die Ausarbeitung der branchenspezifischen Kompetenzen des Groß- und Einzelhandels. Dabei wurden theoretische Kompetenzkonstrukte sowie ordnungspolitisch relevante Modelle wie der DQR genutzt, um sowohl die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit als auch die praktische Verwertbarkeit in der Branche des Groß- und Einzelhandels zu gewährleisten. Innerhalb des nachfolgenden Kapitels soll sowohl auf den iterativen Entwicklungsprozess als auch auf das Modell selbst eingegangen werden.

3.1 Gestaltung eines Branchenspezifischen Ansatzes – Prozessbetrachtung

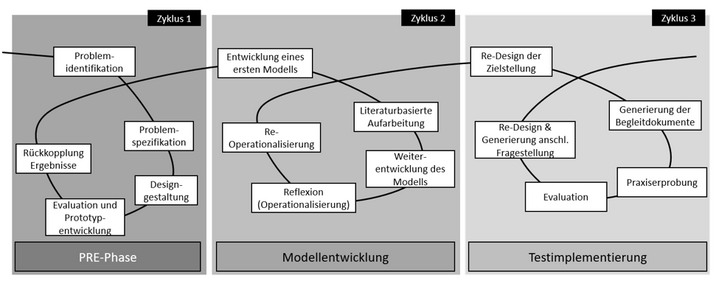

Das durch Theorie-Praxis-Dialoge seitens der Universität Bamberg und der EDEKA Juniorengruppe e.V. generierte Modell synthetisiert die Kompetenzanforderungen der verschiedenen Qualifikationsstufen in der branchenspezifischen Bildungslandschaft anhand einschlägiger Berufsprofile und Ausbildungsmöglichkeiten. Das im Rahmen der Innovations- und Kooperationspartnerschaft geschaffene Modell zeichnet sich durch seine starke Theorie-Praxis-Verzahnung aus (Sailer-Frank et al., 2025). Dies geht unter anderem auf die iterativen Zyklen innerhalb des DBR-Ansatzes Ansatz zurück, der sich besonders für die Kombination aus berufspraktischen Tätigkeiten und Einflüssen und theoretischen Konstrukten eignet (Wang & Hannafin, 2005). Der durch diesen Ansatz aufgespannte Rahmen ermöglichte es, in drei Zyklen ein Kompetenzmodell zu gestalten, indem zunächst anhand praktischer Problemidentifikation, -spezifikation, Evaluation und Pilotierung die Pre-Phase durchlaufen und relevante Kompetenzen identifiziert werden. Die Datengrundlage für das Modell bilden sowohl qualitative Interviews mit Auszubildenden, Ausbildenden, Fortbildungsleitenden, Trainer:innen und Marktleitenden als auch quantitative Befragungen dieser Akteursgruppen. In der Modellentwicklung erfolgte eine Operationalisierung und Adaption des Modells, ehe in Zyklus drei die Testimplementierung inkl. Validierung des Modells stattfindet (Sailer-Frank et al., 2025).

Abbildung 1: DBR-Zyklen des Kooperationsprojektes Kompetenzmodell im Groß- und Einzelhandel, Sailer-Frank et al. (2025).

Abbildung 1: DBR-Zyklen des Kooperationsprojektes Kompetenzmodell im Groß- und Einzelhandel, Sailer-Frank et al. (2025).

Das im Rahmen der Kooperation generierte Modell entspricht durch diesem Vorgehen sowohl den Anforderungen an prozessorientierte Kompetenzmodellierung nach Klieme und Leutner (2006, 881), als auch den Praxisbedarfen der EDEKA Juniorengruppe e.V.

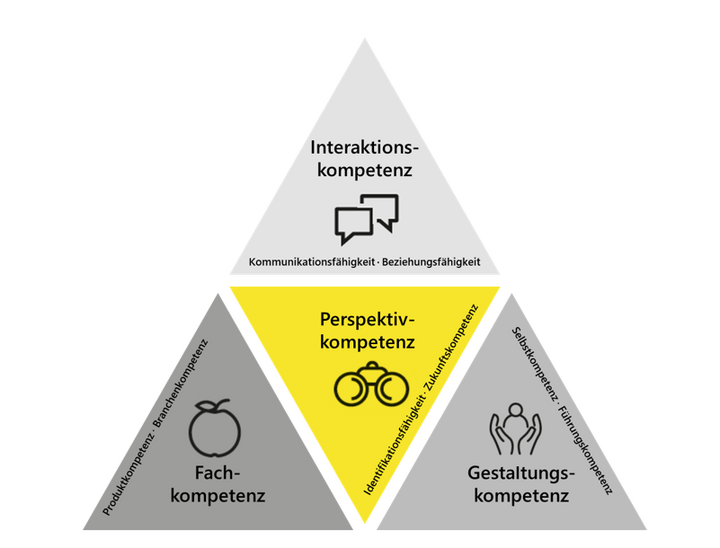

3.2 EDEKA Kompetenzmodell

Das EDEKA Kompetenzmodell ist in vier zentrale Kompetenzfacetten untergliedert, die miteinander verzahnt sind. Die Kompetenzen sind dabei nicht als voneinander isolierte Bereiche zu verstehen, sondern vielmehr Erpenbecks (2017) Verständnis von Kompetenzen folgend als Rahmen, der Überschneidungen einzelner Kompetenzen und Überlappungen verschiedener Dimensionen zulässt. Die Kompetenzen sind folglich nicht ausschließlich in einer Dimension relevant, sondern jeweils der Dimension zugeordnet, in der sie in der Regel am relevantesten sind.

Abbildung 2: EDEKA Kompetenzmodell, EDEKA Juniorengruppe e.V. (2023).

Abbildung 2: EDEKA Kompetenzmodell, EDEKA Juniorengruppe e.V. (2023).

Kompetenzen werden im vorliegenden Fall nach Weinerts Verständnis (Weinert, 1999 & 2001) aufgefasst. Kompetenzen umfassen dabei die Kenntnis, Fertigkeit, Strategie, Routine und Fähigkeit, um Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Dabei lassen sich diese Kompetenzfacetten aus zwei Perspektiven betrachten:

Kompetenzen als kognitive Fähigkeit (Thinking)

Kompetenz wird verstanden als physische Fähigkeit und Wissen, um Aufgaben zu bewältigen, u. a. durch Referenzwissen für spezielle Tätigkeiten oder die kognitiven Fähigkeiten, mit neuartigen Situationen umgehen und diese bewältigen zu können.

Kompetenzen als haptische Fähigkeit (Doing)

Kompetenzen sind ein motivationales Werkzeug, um volatiles Handeln zu fördern: Eine Person fühlt sich durch ihr Handeln kompetent und wird verstärkt, diesem weiter nachzugehen oder die Kompetenz auszubauen. Dem entgegen ist die eventuell fehlende Kompetenz und das Aufzeigen der Soll-Ist-Diskrepanz ein Ansporn, diese nachzuholen und somit ein Motivator, Kompetenz zu erlangen und auszubauen.

Aus diesen zwei Zugängen ergibt sich die Kombination des Kompetenzbegriffs als Wissen, Fähigkeit und Fertigkeit, „(…) um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volatilen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 27–28). Hartig und Klieme (2006) grenzen den Begriff dabei von der Intelligenz ab, da es sich vordergründig um bestehende und erlernbare Fähigkeiten handelt, die funktional bestimmt und von externen Impulsen beeinflussbar ist (Hartig & Klieme, 2006, S. 129–131).

Das Modell nach Weinert ist insofern zuträglich, da es als Grundlage für die Gestaltung und Strukturierung von Lehrplänen dient und damit einen Bildungsstandard setzt. Durch den konsekutiven Aufbau und die Verzahnung von (dualer) Berufsbildung, ist das Verständnis daher besonders geeignet, um Kompetenzen zu strukturieren. Weinert zufolge sind dabei Kompetenzen vor allem bereichsspezifisch zu verstehen und somit einem bestimmten Sektor zuzuordnen. In Übereinstimmung mit diesem Verständnis werden die Kompetenzen im Kontext des Groß- und Einzelhandels in die folgenden vier Bereiche untergliedert:

Interaktionskompetenz umfasst die soziale und interpersonelle Einstellung sowie das Pflegen von Beziehungen (Becker, 1994). Dies umfasst die Kommunikationsfähigkeit im Sinne der Beratungskompetenz (Becker et al., 2018) und Artikulationsfähigkeit (Pielorz, 2009) sowie die Beziehungsfähigkeit. Dies bezieht sich sowohl auf Kunden als auch auf Mitarbeitende und Teammitglieder. Diese Kompetenz untergliedert sich in das Beziehungsmanagement im Sinne der Pflege von Beziehungen, der Empathie als Baustein zum Anbahnen von Beziehungen und zur Pflege derer sowie der Einbindungsfähigkeit zum inklusiven Verhalten in Teams (Becker et al., 2018; Dimitrova & Lüdmann, 2014; Hechinger, 2016).

Perspektivkompetenz unterteilt sich in die Identifikation mit dem beruflichen Ich und dem Unternehmen sowie auf die Rolle der Zukunft im eigenen Tätigkeitsfeld. Letzteres umfasst die Fähigkeit, wie man Veränderungen identifiziert, darauf reagiert und sie mitgestaltet. Damit adressiert diese Kompetenz die durch UNESCO definierte Zukunftskompetenz (UNESCO, o.J.) sowie Facetten unternehmerischer Ziele und Interaktionen (Kuhnle, 2022, S. 110). Die Zukunftskompetenz als Facette der Perspektivenkompetenz umfasst sowohl klassische Persönlichkeitsmerkmale im Rahmen der Big Five (u. a. Offenheit), aber auch zukunftsorientiertes Handeln (Dietzen, 2008, S. 37 – 40), Innovationsfähigkeit (Langhoff et al., 2015, S. 13–14) und Anpassungsfähigkeit.

Die Gestaltungskompetenz beschreibt das berufliche Handeln des Einzelnen, das entscheidend für den unternehmerischen Erfolg ist. Die Kompetenz bezieht sich vor allem auf das unternehmerische Handeln und das Wahrnehmen von Gestaltungsräumen und -möglichkeiten. Die unternehmerische Gestaltungskompetenz unterteilt sich in das Handeln gegenüber einem Selbst (Selbstkompetenz) und das Handeln gegenüber einem Team (Führungskompetenz) (Böhlich, 2021). Die Selbstkompetenz umfasst eine Vielzahl an Merkmalen, wie etwa das Selbstmanagement, die Entwicklungsbereitschaft, Resilienz und Aktionsmanagement (Graf, 2012, 23; Heyse et al., 2009, 161–162; Sass, 2019, 139–141; Soucek et al., 2021, 3–5). Die Führungskompetenz umfasst die Anleitung, Motivation und Steuerung des Teams ebenso wie dessen Weiterentwicklung (Böhlich, 2021, 185–186). Dies lässt sich in Führungsmanagement und Leitungsmanagement untergliedern, wobei ersteres die Personalführung und zielorientiertes Führen (Rowold, 2015, S. 187; Schwaab et al., 2010, S. 7; Huf, 2022, S. 90–91) umfasst, wohingegen das Leitungsmanagement Facetten wie Durchsetzungsfähigkeit, das Delegieren von Tätigkeiten und das Schaffen von Lernmöglichkeiten für Mitarbeitende umfasst.

Die (domänenspezifische) Fachkompetenz umfasst die Fähigkeit, domänenspezifisches Wissen anzuwenden und einzusetzen. Dies umschließt die Produktkompetenz im Sinne des Wissens, der Fähigkeit und Fertigkeit im Hinblick auf die Produkte und Waren des Unternehmens (Marktwissen sowie Sortimentswissen) sowie die Branchenkompetenz im Sinne des Wissens und der Fertigkeit rund um branchenspezifische Abläufe und Tätigkeiten des Unternehmens (Dietzen, Tschöpe & Velten, 2010; Nickolaus et al., 2013). Durch diese bewusst bereite Fassung des Begriffs wird damit eine Generalisierbarkeit und Transferierbarkeit auf andere Kontexte außerhalb der EDEKA-Welt ermöglicht. Dieser Gedanke war es auch, der zur Weiterentwicklung von Schnittstellen führte, etwa durch die Anlehnung an den DQR.

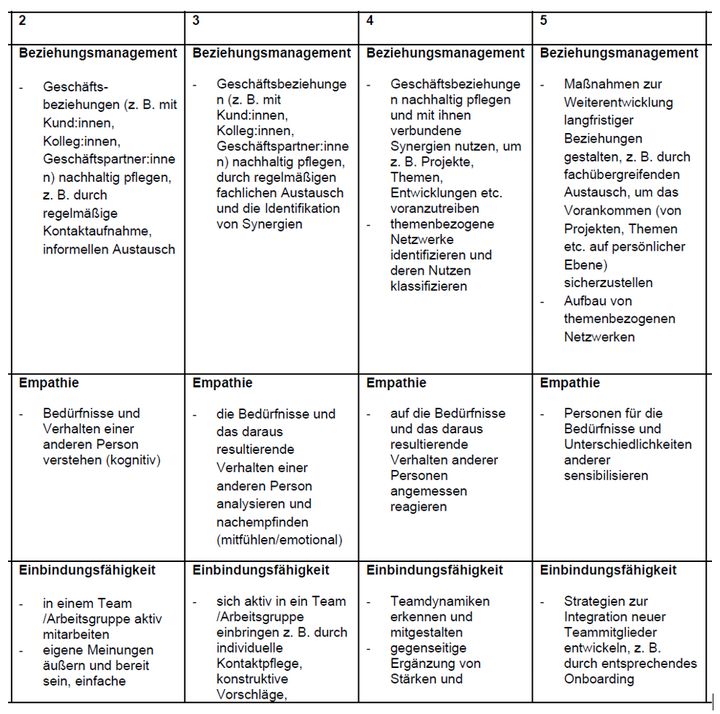

3.3 Fit for whom and what? Akteure, Zielgruppen und Kontexte bei der Adaption des Kompetenzmodells

Das Kompetenzmodell der EDEKA Juniorengruppe hat den Anspruch, nicht nur den eigenen Anforderungen der EDEKA Juniorengruppe zur Qualifizierung von Nachwuchskräften zu genügen (EDEKA Juniorengruppe 2017, S. 4), sondern darüber hinaus als Pilot und Multiplikator in der Branche zu dienen. Folglich wurde das Modell so gestaltet, dass es an das Kompetenzmodell des DQR anschlussfähig ist, um beispielsweise Quereinsteigende einen Transfer vorhandener Kompetenzen in das unternehmensspezifische Modell zu ermöglichen und darauf aufbauen zu können. Durch die formale Bewertung von Abschlüssen im Rahmen des DQR bietet das Matching somit einen ersten Schnittpunkt, um das EDEKA Kompetenzmodell nicht als weitere Insellösung für ein Unternehmen zu rahmen, sondern Anknüpfungspunkte zu formalisierten und insbesondere in der formalen Bildung genutzten Kompetenzmodellen zu bieten. Die Untergliederung des Modells hinsichtlich der Kompetenzniveaus erfolgt entlang der Niveaustufen des DQR, welche jeweils branchenspezifisch ausgearbeitet wurden. Die Operationalisierung der jeweiligen Stufen diente dazu, Kompetenzmessinstrumente für EDEKA zu entwickeln sowie die Transferierbarkeit der Kompetenzen in andere Kontexte und über das Unternehmen hinaus zu gewährleisten. Die Qualifikationsstufen orientieren sich an den jeweiligen Berufsprofilen und Tätigkeitsbeschreibungen innerhalb der EDEKA, wobei hier eine empirisch abgesicherte Zuordnung stattfand. Hierfür wurden neben Interviews mit Trainer:innen und Führungspersonen auch eine Fragebogenstudie mit Teilnehmenden durchgeführt, um die theoretisch abgeleiteten Kompetenzen mit den Praxisbedarfen abzustimmen und so einen ersten Entwurf des Modells zu generieren. Dieses Metamodell war jedoch nur bedingt für die Praxis adaptierbar, da es an einer Operationalisierung fehlte. Dem wurde Rechnung getragen, indem die Kompetenzen systematisiert in Niveaustufen untergliedert wurden. Diese Untergliederung fand im Sinne des oben skizzierten iterativen Prozesses im Rahmen eines Theorie-Praxis-Dialogs statt, um sowohl die Qualifikationsniveaus der Berufsgruppen den jeweiligen Stufen zuzuordnen als auch Kompetenzprofile basierend auf den identifizierten Kompetenzen für jeden Niveaustufe zu identifizieren. Als konkrete Hilfsmittel zur Ausarbeitung wurden hierbei der DQR sowie weitere Handreichungen zur Formulierung von Fortbildungsordnungen des BIBB (Prakopchyk et al., 2015) herangezogen. Daraus ergeben sich für jede identifizierte Kompetenz (Interaktionskompetenz, Perspektivkompetenz, Gestaltungskompetenz & Fachkompetenz) sechs Untergliederungen entsprechend den Berufsprofilen und den Kompetenzerwartungen. Eine beispielhafte Darstellung der Interaktionskompetenz und deren Untergliederung in verschiedene Dimensionen ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen:

Abbildung 3: Ausschnitt des EDEKA Kompetenzmodells, Interaktionskompetenz, Facette Beziehungsfähigkeit, Stufen 2 bis 5, EDEKA Juniorengruppe e. V. (2023).

Abbildung 3: Ausschnitt des EDEKA Kompetenzmodells, Interaktionskompetenz, Facette Beziehungsfähigkeit, Stufen 2 bis 5, EDEKA Juniorengruppe e. V. (2023).

Die im Rahmen der Interaktionsfähigkeit relevanten Kompetenzfacetten Beziehungsmanagement, Empathie und Einbindungsfähigkeit wurden hier für die Stufen 2 (Äquivalent DQR 3, Ausbildungsberuf 2 Jahre, Verkäuferin), Stufe 3 (Äquivalent DQR 4, Ausbildungsberuf 3-3,5 Jahre, gelernte Kaufleute), Stufe 4 (Äquivalent DQR 5, Berufsspezialist, hier Abteilungsleitende Person, Mitarbeitende in Weiterbildung, Fachlaufbahn) und Stufe 5 (Äquivalent DQR 6, Bacheloräquivalent) dargestellt. Damit begegnet die Adaption der Herausforderung des DQR, eine für die Branche passende Zuordnung der Qualifikationen vorzunehmen (Esser, 2009, S. 47). Aufgrund der praktischen Gegebenheiten und der identischen Kategorisierung von Personen auf DQR 1 und DQR 2 wurden diese Stufen für das EDEKA Kompetenzmodell zusammengefasst.

Die Untergliederung orientiert sich an der Formulierung des DQR, wurde jedoch branchenspezifisch angepasst. So umfasst in Bezug auf das Beziehungsmanagement Stufe 1 des Modells grundlegende Tätigkeiten, wie etwa das Wahrnehmen von Beziehungen und das Teilhaben an diesen durch (ungelernte) Fachkräfte als Kompetenzerwartung formuliert. Stufe 2 wird entsprechend den Tätigkeiten einer Verkäuferin die Fähigkeit erwartet, Geschäftsbeziehungen mit Kund:innen und Kolleg:innen pflegen und aufrecht erhalten zu können, wohingegen auf Stufe 3 (gelernte Kaufleute) das aktive Ausbauen von Beziehungen erwartet wird. Personen auf Stufe 4. Stufe stellen beispielsweise Abteilungsleitende Personen dar, von denen nicht nur die Pflege und der Aufbau von Beziehungen, sondern auch die Identifikation relevanter Netzwerke und die Nutzung dieser vorausgesetzt wird. Stufe 5 (Bacheloräquivalent) geht einen weiteren Schritt, indem diese Netzwerke selbstständig initiiert werden, um diese vollumfänglich nutzen zu können. Aus diesem Beispiel geht auch die Charakteristika des DQR hervor, dass weiterführende Stufen auch immer die Kompetenzen der darunterliegenden Stufen beinhalten, um Redundanzen zu vermeiden. Ein weiterer Mehrwert liegt in der Strukturierung des Modells selbst: Die Formulierungen der jeweiligen Facetten ermöglichen Identifikation der eigenen Kompetenzen in Bezug auf den Abgleich der erwarteten Anforderungen mit dem ausgeübten Berufsprofil. Darauf aufbauend können Defizite und Bedarfe identifiziert werden, um das eigene Qualifikationsprofil zu schärfen – oder auch Weiterqualifikationen dem individuellen Stand anzupassen. Basierend auf dieser Überlegung kommt der Kompetenzmessung eine hohe Bedeutung zu, indem sie im Sinne eines Signalings dem Unternehmen, der Personalentwicklung sowie dem Individuum Transparenz schafft und so das Gestalten individueller Entwicklungspfade entsprechend der individuellen Kompetenzen ermöglicht. Parallel dazu bietet die Formulierung der Niveaustufen eine Orientierungshilfe für die Personalentwicklung selbst, indem Trainings und Entwicklungsmaßnahmen noch besser den jeweiligen Berufsgruppen zugeordnet werden und durch Kompetenzmessung in ihrer Wirksamkeit legitimiert werden können. Durch die Systematisierung der Kompetenzanforderungen wird somit ein Orientierungsrahmen für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen geschaffen. Jedoch bietet diese Operationalisierung auch Herausforderungen, die im Rahmen der Limitationen im Weiteren kurz aufgegriffen werden.

4 One for everyone? Kritische Betrachtung branchenspezifischer Lösungen

Aus der Literatur wird deutlich, dass kooperativ zwischen Wissenschaft und Praxis entwickelte Kompetenzmodelle eine Chance darstellen, um den Bedarfen aufgrund diverser technologischer, lebensweltlicher, arbeitspolitischer und ökonomischer Veränderungsprozesse zu begegnen (Euler, 2018; S. 12; Seidel, 2010; S. 19; Rastetter, 2006, S. 176). Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass bestehende Kompetenzmodelle nur bedingt auf ihre (branchen-)spezifischen Anforderungen transferierbar sind, und benötigen daher individualisierte oder zumindest adaptierte Modelle, um anschlussfähig mit Blick auf das gesamte Bildungs- und Beschäftigungssystem zu sein und gleichzeitig flexibel auf unternehmensspezifische Veränderungen agieren zu können, insbesondere durch eine systematische Kompetenzerfassung und -entwicklung verankert mit dem betrieblichen Aus- und Weiterbildungsangebot. Dennoch stehen individualisierte Modelle in der Kritik, nicht anschlussfähig zu sein und so die Bildungsmobilität zu beeinträchtigen sowie aufgrund der Vielzahl an individuellen Modellen das Angebot an Kompetenzmodellen zu überfluten (Rastetter, 2006). Durch eine unternehmensspezifische Gestaltung von Kompetenzmodellen können so ggf. Qualifikationen nicht mehr als äquivalent erachtet werden und ein Transfer von Qualifikationen und Kompetenzen bzw. die Anrechnung/Anerkennung dieser bleibt aus. Darüber hinaus kritisierten bereits Erpenbeck et al. (2013, S. 4), dass vor allem unternehmensspezifische Modelle der Öffentlichkeit nur bedingt zugänglich gemacht werden, was die Herausforderung der Vergleichbarkeit verschärft. In einem Worst-Case-Szenario würde dies bedeuten, dass Qualifikationen nur im jeweiligen Unternehmenskontext eine Wertigkeit besitzen und sowohl neu in das Unternehmen eintretende Personen (teilweise) exkludiert werden, aber auch Personen, die das Unternehmen verlassen, mit der Herausforderung konfrontiert sind, die eigenen Kompetenzen außerhalb des Unternehmens nachweisen zu müssen.

Einer solchen Problematik kann begegnet werden, indem der Bedarf nach Individualisierung entsprechend den jeweiligen Branchenspezifika berücksichtigt und gleichzeitig die Generalisierung der Modelle mit dem Ziel eines holistischen Rahmens auf einem gewissen Abstraktionsgrad gewährleistet wird. Damit sollen bestehende unternehmensspezifische Modelle nicht diskreditiert werden, sondern vielmehr die Chancen von holistischen Ansätzen genutzt und in der Unternehmenspraxis tatsächlich verankert werden, damit sie nicht auf einer rein konzeptionellen, bildungspolitischen und/oder theoretischen Ebene verbleiben. Exemplarisch dafür könnten branchenspezifische Modelle wie das hier vorgestellte EDEKA Kompetenzmodell sein, die sich an bestehenden Ordnungsrahmen wie dem DQR orientieren und so einen Schwerpunkt auf die breitere Anschlussfähigkeit legen, gleichzeitig jedoch genug Flexibilität für die passgenaue Gestaltung der einzelnen Kompetenzfacetten bieten. Damit könnten Theorie-Praxis-verzahnte Modelle die Bedarfe der Praxis auffangen und gleichzeitig durch die Anbindung an holistische Modelle eine Anschlussfähigkeit gewährleisten (Haase, 2011).

Jedoch unterliegen die Formulierungen solch unternehmensspezifischer Modelle weiteren Limitationen: So erfordern sie einen hohen personellen und finanziellen Aufwand, um ein solches Modell zu generieren und zu validieren, aber auch um dieses im weiteren Verlauf hinsichtlich der Qualifizierung von Fachkräften zu implementieren. Die unterschiedlichen Anforderungen an Kompetenzmodelle aus der Perspektive der Forschung und der beruflichen Praxis im Rahmen von Kooperationen können zudem zu Friktionen führen (Sailer-Frank et al., 2025). Dennoch bietet die Branchenspezifik die Chance sowohl generalistisch als auch spezifisch Kompetenzen aufzuzeigen, sodass Kompetenzmodelle sowohl für das Unternehmen im Sinne des Personalmanagements nutzbar als auch für das Individuum in Bezug auf die Mobilität verwendbar ist (Rastetter, 2006, S. 192). Es bleibt daher weiter zu beobachten, inwiefern eine langfristige Implementierung adaptierter Modelle gelingt und welchen nachhaltigen Mehrwert diese für die berufliche Aus- und Weiterbildung bieten.

Literatur

Anderka, C. (2006). Kompetenzstandards als Grundlage beruflicher Zertifikate. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 11, 1–19. https://www.bwpat.de/ausgabe11/anderka_bwpat11.pdf

Becker, R. (1994). Besser miteinander umgehen. Springer Verlag.

Becker, J., Ebert, H. & Pastoors, S. (2018). Praxishandbuch berufliche Schlüsselkompetenzen. Springer Verlag.

Böhlich, S. (2021). Führung. In Projektmanagement im Gesundheitswesen: Ein praxisorientierter Leitfaden . Springer Verlag Wiesbaden.

Coester, S. (2024, 12. Januar). Kompetenzen erschließen die Zukunft! Kodekonzept. https://www.kodekonzept.com/wissensressourcen/kompetenzen/

Dehnbostel, P., Seidel, S. & Stamm-Riemer, I. (2010). Einbeziehung von Ergebnissen informellen Lernens in den DQR – eine Kurzexpertise. Bibb. https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-147159/Preview

Deutscher Qualifikationsrahmen (2025, 12. Februar). Der DQR. Wie ist der DQR aufgebaut? DQR. https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/wie-ist-der-dqr-aufgebaut/wie-ist-der-dqr-aufgebaut_node.html

Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (2025, 12. Januar). Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. DQR. https://www.fibaa.org/fileadmin/redakteur/pdf/ZERT/Der_Deutsche_Qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_Lernen.pdf abgerufen am 10.03.2025

Dietzen, A. (2008). Zukunftsorientierte Kompetenzen: Wissensbasiert oder erfahrungsbasiert? BWP, 2/2008, 37–41.

Dietzen, A., Tschöpe, T. & Velten, S. (2010). In die Blackbox schauen – Kompetenzen messen, Ausbildungsqualität sichern. BWP, 39(1), 27–30.

Dimitrova, V. & Lüdmann, M. (2014). Sozial-emotionale Kompetenzentwickung. Springer Verlag Wiesbaden.

EDEKA Juniorengruppe e. V. (2023). EDEKA Kompetenzmodell.

EDEKA Juniorengruppe e. V. (2017). Satzung EDEKA Juniorengruppe e. V.

Erpenbeck, J., von Rosenstiel, L., & Grote, S. (2013). Kompetenzmodelle von Unternehmen: mit praktischen Hinweisen für ein erfolgreiches Management von Kompetenzen. Schäffer Poeschel.

Erpenbeck, J., Rosenstiel, L., Grote, S. & Sauter, W. (2017). Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Schäffer-Poeschel.

Esser, F. (2009). Der DQR in der Entwicklung – Würdigung und Vorausschau. W. Bertelsmann Verlag

Euler, D. (2018). Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), Handbuch Berufsbildung. Springer Reference Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19372-0_18-1

Faix, W. G. (2012). Kompetenz: Festschrift, Prof. Dr. John Erpenbeck zum 70. Geburtstag. Band 4. Stuttgart. Steinbeis-Edition.

Feninger, G. (2009). Kompetenzorientierte Qualifikation und Personalentwicklung für den weltweiten Wettbewerb. In A. Bahl (Hrsg.), Kompetenzen für die globale Wirtschaft. Begriffe – Erwartungen- Entwicklungsansätze (S.207–218), BIBB.

Gessler, M. & Sebe-Opfermann, A. (2022). Das Kompetenzmodell. In: Handbuch Personalentwicklung. Die Praxis der Personalbildung, Personalförderung und Arbeitsstrukturierung. 5. Aufl. Schäffer-Poeschel.

Graf, A. (2012). Selbstmanagement – Kompetenz in Unternehmen nachhaltig sichern – Leistung, Wohlbefinden und Balance als Herausforderung. Springer Gabler Verlag.

Gutschow, K. (2023). Validierungsverfahren zwischen Arbeitsmarkt und Bildungssystem. In: M. Schmidt (Hrsg.), Handbuch Validierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen Disziplinäre, theoretische und konzeptionelle Zugänge. (S. 479–492). wbv.

Haase, K. (2011). Kompetenz – Begriffe, Ansätze, Instrumente in der internationalen Diskussion In M. Bethscheider, G. Höhns, G. Münchhausen, R. Weiß, M. Bethscheider, G. Höhns & G. Münchhausen (Hrsg.). Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung (S. 51–65). wbv.

Hagemann, T. (2017). Gestaltung des Sozial- und Gesundheitswesens im Zeitalter von Digitalisierung und technischer Assistenz. Nomos Verlagsgesellschaft. https://doi.org/10.5771/9783845279435

Hartig, J. & Klieme, E. (2006). Kompetenz und Kompetenzdiagnostik. In: K. Schweizer (Hrsg.), Leistung und Leistungsdiagnostik. Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-33020-8_9

Hechinger, M. (2016). PArcours: Kompetenzanalyse und Eignungsberatung angehender Lehramtsstudierender. In A. Boegner (Hrsg.). Eignung für den Lehrerberuf (S. 229–257). Springer.

Heim, Y., Sanders, T. & Bullinger-Hoffmann, A. C. (2019). Zukunftstechnologien und Kompetenzbedarfe: Kompetenzentwicklung in der Arbeitswelt 4.0. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54952-0

Hemkes, B., Srbeny, C., Vogel, C. & Zaviska, C. (2017). Zum Selbstverständnis gestaltungsorientierter Forschung in der Berufsbildung – Eine methodologische und methodische Reflexion. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 33, 1–23. https://www.bwpat.de/ausgabe33/hemkes_etal_bwpat33.pdf

Herrmann, A. (2017). Personalarbeit 4.0. Arbeit kompetenzorientiert gestalten. Handbuch für das Sozial- und Gesundheitswesen – basierend auf dem Projekt „Bildungsaufgaben und Strategien des Lebensbegleitenden Lernens zur Förderung der Fachkräfteentwicklung in der Diakonie“. Waxmann.

Heyse, V. & Erpenbeck, J. (2010). Kompetenztraining. Schäffer-Pöschel-Verlag.

Heyse, V. & Erpenbeck, J. (2009). Kompetenztraining – Informations- und Trainingsprogramme. Schäffer-Poeschl.

Heyse, V. & Erpenbeck, J. (2007). Kompetenzmanagement. Methoden, Vorgehen, KODE® und KODE® im Praxistest. Waxmann

Heyse, V. & Erpenbeck, J. (2004). Kompetenztraining. Informations- und Trainingsprogramme. Schäffer Poeschel.

Hillebrand, A. (2018). Welche Kompetenzen zeichnen einen Experten aus? Entwicklung eines expertenspezifischen Kompetenzmodells in einem produzierenden Unternehmen. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22546-9

Huf, S. (2022). Personalmanagement. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37538-6

Kuhnle, H. (2022). Fundament einer Unternehmenskultur. In D. B. Werner, O. von Lindequist, A. Sinz, R. Herkommer & H. Kuhnle (Hrsg.), Nachhaltiges Wachstum im Mittelstand. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38362-6_13

Langhoff, T. (2015). Die Bedeutung von Innovationskompetenz im demografischen Wandel als Voraussetzung zur Innovationsfähigkeit von Unternehmen. In T. Langhoff, M. Bornewasser, E. Heidling, B. Kriegesmann & M. Falkenstein (Hrsg.), Innovationskompetenz im demografischen Wandel (S. 13–41). Springer.

Nieswandt, M., Geschwill, R. & Zimmermann, V. (2019). EdTech in Unternehmen: Lernen als Schlüssel für Innovation und Wachstum in Zeiten der Digitalisierung. Springer.

Nickolaus, R., Norwig, K. & Peitsch, C. (2013). Berufsfachliche Kompetenzen am Ende der Grundbildung in bautechnischen Berufen. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 109 (4), 538–555.

Pielorz, M. (2009). Personalentwicklung und Mitarbeiterführung in Weiterbildungseinrichtungen. wbv.

Prakopchyk, Y., Loring, B, Metting, G., Milolaza, A., Padur, T. & Blötz, U. (2025, 15. Februar). Taxonomie in Fordbilgunsordnungen. Abschlussbericht Entwicklungsprojekt 4.2454. BIBB. https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/pdf/eb_42454.pdf

Rastetter, D. (2006). Kompetenzmodelle und die Subjektivierung von Arbeit. Eine Verbindung zweier arbeitswissenschaftlicher Ansätze. In G. Schreyögg & P. Conrad, (Hrsg.). Management von Kompetenz (163–199). Springer.

Rowold, S. (2015). Human Resource Management. Springer.

Sailer-Frank, S., Annen, S. & King, M. (2025). Theorie-Praxis-Dialog zur Generierung und Implementierung eines Kompetenzmodells im Groß- und Einzelhandeln. In: B. Rödel, S. Liebscher & H. Ertl (Hrsg.). Berufsbildungsforschung – Rezeption, Translation, Transfer (S. 273–286). BIBB.

Sass, E. (2019). Mitarbeitermotivaiton, Mitarbeiterbindung – Was erwarten Arbeitnehmer? Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24649-5

Sauter, W. & Staudt, A.-K. (2016). Kompetenzmessung in der Praxis: Mitarbeiterpotenziale erfassen und analysieren. Springer Gabler.

Schwaab, M. O., Bergmann, G., Gairing, F. & Kolb, M. (2010). Führen mit Zielen: Konzepte-Erfahrungen-Erfolgsfaktoren. Springer Gabler.

Seidel, S. (2010). Das ProfilPASS-System. In S. Harp, M. Pielorz, S. Seidel & B. Seusing, (Hrsg.), Praxisbuch ProfilPASS: Ressourcenorientierte Beratung für Bildung und Beschäftigung (S. 15–50). 2. Aufl. wbv.

Sloane, P. (2007). Bildungsstandards in der beruflichen Bildung. Wirkungssteuerung beruflicher Bildung. Erziehungswissenschaftliche Revue, 7(2). https://doi.org/10.25656/01:19587

Soucek, R., Schlett, C. & Pauls, N. (2021). Intervention zur Förderung von Resilienz im Arbeitskontext. In A. Michel & A. Hoppe (Hrsg.), Handbuch Gesundheitsförderung bei der Arbeit (S. 1–16). Springer.

Unesco (2025, 29. Januar). Futures literacy. An essential competency for the 21st century. UNESCO. https://en.unesco.org/futuresliteracy/about#:~:text=What%20is%20Futures%20Literacy%20(FL,and%20invent%20as%20changes%20occur

Wang, F. & Hannafin, M. J. (2004). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53 (4), 5–23.

Weinert, F. E. (1999). Konzepte der Kompetenz. OECD.

Weinert, F. E. (2001). Leistungsmessung in Schulen – Eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessung in Schulen (S.17–31). Beltz.

Zitieren des Beitrags

Sailer-Frank, S., Annen, S., Thomann, M. & von Dobbeler, R. (2025). Not one fits all – Branchenspezifische Kompetenzmodelle zur Klassifizierung betrieblicher Qualifizierungsangebote. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 48, 1–20. https://www.bwpat.de/ausgabe48/sailer-frank_etal_bwpat48.pdf